中野美代子『カニバリズム論』の研究

Study

on Miyoko NAKANO's

Cannibalism

中野美代子『カニバリズム論』の研究

Study

on Miyoko NAKANO's

Cannibalism

書物の紹介:「カニバリズム(人肉嗜食)は人類の根 源的タブーのように思われながら、実のところその痕跡は古来より無数に残されてきた。著者の専門は中国でありながら、古今東西の記録・小説を博捜し、とき に舌鋒鋭く、ときに諧謔と皮肉をもってカニバリズムを縦横無尽に論じる。人間の薄っぺらな皮膚を両手で思い切りめくり上げ、曝し、目を背けたくなるような ものを直視することで、「近代合理主義精神」なるものの虚構を暴き、「良識」を高らかに嗤いとばす。人肉嗜食、纏足、宦官…。血の滴るテーマで人間の真実 に迫る異色の作品」https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB23777481.

想像力と思考の限界に挑戦する——垂水源之介 (2022)の解釈

章立て 序文——澁澤龍彦(1972年9月) 1 カニバリズム論—その文学的系譜 迷宮としての人間—革命・悪・エロス “食”の逆説—開高健氏「最後の晩餐」 をめぐって 中国人における血の観念 2 魔術における中国—仏陀とユートピア 中国残酷物語—マゾヒズムの文化史 虚構と遊戯—中国人の性格について 3 王国維とその死について—一つの三島由 紀夫論のため に 恐怖の本質—アンドレーエフ「血笑記」 と魯迅「狂人 日記」 単行本あとがき 福武文庫あとがき ちくま学芸文庫あとがき 初出一覧 山田仁史氏の解説「良識」を嗤う喰人論 |

第3部の「恐怖の本質—アンドレーエフ「血笑記」と 魯迅「狂人日記」」の中に若干食人の話がでてくるが、カニバリズムについて論じたのは第1部の4つのエッセーである。

1.1 カニバリズム論—その文学的系譜

・メデュース号の筏(17)からはじまる

・カニバリズムの所業は、法的制裁の対象にならない (22)

・刑法における緊急避難の概念(23)

・身体もまた人格の要素であり、それ自体が目的であ り手段としては使われてはならない(24)

・ひかりごけ(26)

・人肉の犠牲者への欲望は、男色の欲望=愛情に類似 する(37-38)

・カニバリズムの前に法は無力だ(31)

・魯迅:喫人(ちーれん)=食人:『狂人日記』

・O嬢の物語(→奴隷状態 への帰還あるいは啓蒙の逆説)

・アンドレーエフ「赤い笑」(36)

・呉虞(ウーユイ)「喫人と礼教(1918)」—— 中国人は、口では儒教を説きながらその口で人をたべていた(37)

・韓非子——料理人の易牙(えきが)が主君が人肉を たべたことがないので、自分の息子の頭を蒸し物にして献上する(37)

・戦国策——楽羊(がくよう)は魏の大将で中山を攻 めた。楽羊の子は中山にいたが、中山の城主は、楽羊の子を殺して肉汁をつくり楽羊に進呈したところ彼はそれを食べた(37)これには、2種の解釈あり; 1)主君魏王は、楽羊の武功を褒めたが、自分の子を食べたという点で人格に疑問をもった。2)楽羊は信義のために自分の子どもすら食べたという評価。

・陶宗儀(とうそうぎ)の『輟耕録(てつこうろ く)』「想肉」のなかに、人肉の味は小児が最高、そのあと婦女、男子はそれにつぐ。

・荘綽(そうしゃく)の『鶏肋編(けいろくへん)』 ——子どもの肉は「和骨燗(わこつかん)」つまり、骨ごとよく煮込む。女の肉は羊より美味い。男の肉は松明よりはまし。人間の肉は「二本足の羊」(38)

・『鶏肋編(けいろくへん)』には、女真が金を攻め た時に、食い物が不足しているときに、人肉食がはやったが、人肉は犬や豚よりも安かった(44)。

・おなじく『鶏肋編(けいろくへん)』では、酒飲み の人肉は、粕漬けの豚肉をたべるようだとの記載(45)。

・「(中国人である)豚は、怠慢で二枚舌で、都合の よいオポチュニスト(=ご都合主義者)である。また残飯を食べる不潔な動物である。また残飯以外には、同じ中国服を着る同胞を意 味する羊をたべるカニバリスト(=同胞を共食いする)としても表現されている。(満州人たる)羊は、ものおじする善良だが、はっきり主義を主張できず、 (日本軍)犬に保護をされるだけの存在である。熊(ロシア人) は、怠惰であるが武骨で、つねに悪意をもって豚あるいは豚勝将軍をそそのかす存在だ。」(→の らくろ帝国主義入門)より

・『輟耕録(てつこうろく)』によれば、缸(こう: 大きなかめ)の間に座らせて松明を近づける。熱した鉄の柵の上で生きながら炙る。手足を縛り、熱湯につけて、しばしば、苦い外皮を竹箒をつかっておとす。 袋の中に入れて巨鍋の中で生きながら煮る。男は、足を切って動かないようにしたり、女は乳房を(刃物で)えぐる(38-39)。

・このように陶宗儀(とうそうぎ)は、楽しそうに人 肉料理を語ったあとに「人肉を食うのは人とは言えない」と道徳的に読者に対して非難する。

・『水滸伝』の十字坡(じゅうじは)の居酒屋——女 将の母夜叉(ぼやしゃ)は魔女で人肉で人肉饅頭をつくる(39)。

・『史記』黥布列伝(げいふれつでん)——漢王が梁

王を殺して、塩辛にして諸侯に配る(44)——http://gongsunlong.web.fc2.com/31geifu-r.pdf.

「十一年(西暦196年)、高后、淮陰侯を誅す。布因りて心に恐る。夏、漢、梁王彭越を誅し、之を醢にし、其の醢を盛りて遍く諸侯に賜い、淮南に至る。

淮南王方に獵す。醢を見、因りて大いに恐れ、陰かに人をして兵を部聚し、旁郡を候伺し急を警(いましめる)めしむ。」

・猴児脳袋(ほうるなおたい)——猿の脳みそ料理 (39)

・上田秋成——隋の煬帝の臣下の、小児の蒸し料理 (39)

・スタンリー・エリンの小説「特別料理」——アフガ ニスタンとロシアの間の「アミルスタン」の羊料理が絶品だが、これは人肉で、招待されてハマった犠牲者がなんども食べているうちに、最後は食べられてしま う。なぜなら、人肉を食べ続けると、その人(グルマン)の肉も美味くなるからだという(41-42)。中国の二本足の羊に相当する。

・人肉は知らぬが仏で、だから美味い。それが人肉と わかった途端、こんどはそいつが食われてしまう。

・アルカディアのリュカオーン王は、たくさんの妻を めとり息子の数が多かった。ユピテル(ゼウス)は貧乏人の変装をして、リュカオーン王の食卓に招かれるが、そこででてきた料理が、リュカオーン王の息子 だった。ゼウスは怒り、リュカオーン王と彼の家族を狼に変えてしまう(48-49)。

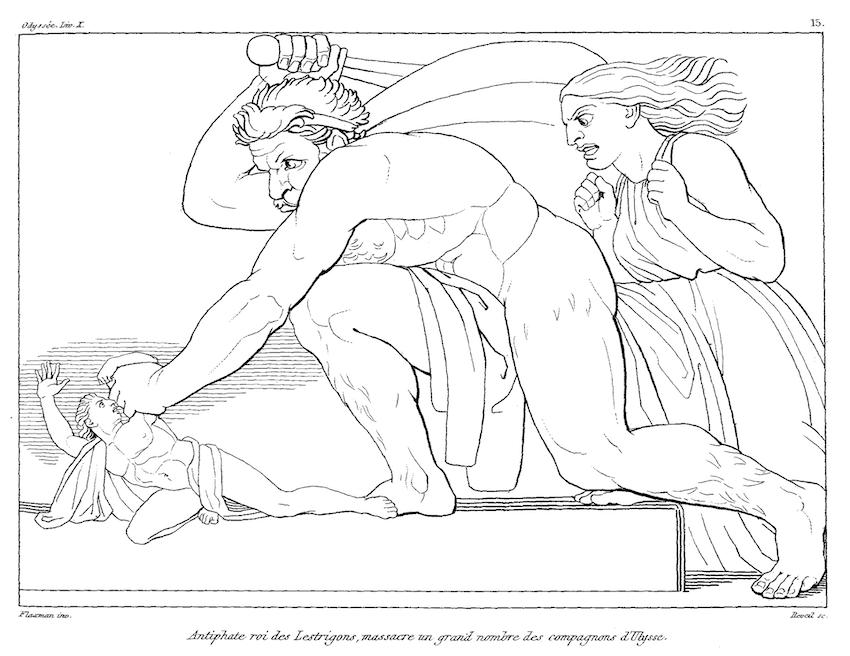

ホメロス「オデッセイア」には、巨人食人族ライストリュゴーンがいて、人をたべる(49)。

オデュッセウスの部下を襲うライストリューゴーン族 の王アンティパテースと、その妻。ジョン・フラックスマン画。

・今西錦司が解説するネアンデルタールの「クラピナ 人」のカニバリズム。だけど今西博士は、それは飢餓の機会的カニバリズムだと解説(50)。

・しかし、北京原人は儀礼にて喰人をしたと説明され る(51)——フレイザーの「肉食の共感呪術」

・フレイザーはカニバリズムは、神の体を食べること により、神の力と神の属性にあずかることができると考える(52)——The Golden Bough: A Study of Magic and Religion by James George Frazer.

| The suspicion that this

barbarous custom by no means fell into disuse even in later days is

strengthened by a case of human sacrifice which occurred in Plutarch’s

time at Orchomenus, a very ancient city of Boeotia, distant only a few

miles across the plain from the historian’s birthplace. Here dwelt a

family of which the men went by the name of Psoloeis or “Sooty,” and

the women by the name of Oleae or “Destructive.” Every year at the

festival of the Agrionia the priest of Dionysus pursued these women

with a drawn sword, and if he overtook one of them he had the right to

slay her. In Plutarch’s lifetime the right was actually exercised by a

priest Zoilus. The family thus liable to furnish at least one human

victim every year was of royal descent, for they traced their lineage

to Minyas, the famous old king of Orchomenus, the monarch of fabulous

wealth, whose stately treasury, as it is called, still stands in ruins

at the point where the long rocky hill of Orchomenus melts into the

vast level expanse of the Copaic plain. Tradition ran that the king’s

three daughters long despised the other women of the country for

yielding to the Bacchic frenzy, and sat at home in the king’s house

scornfully plying the distaff and the loom, while the rest, wreathed

with flowers, their dishevelled locks streaming to the wind, roamed in

ecstasy the barren mountains that rise above Orchomenus, making the

solitude of the hills to echo to the wild music of cymbals and

tambourines. But in time the divine fury infected even the royal

damsels in their quiet chamber; they were seized with a fierce longing

to partake of human flesh, and cast lots among themselves which should

give up her child to furnish a cannibal

feast. The lot fell on Leucippe, and she surrendered her

son Hippasus, who was torn limb from limb by the three. From these

misguided women sprang the Oleae and the Psoloeis, of whom the men were

said to be so called because they wore sad-coloured raiment in token of

their mourning and grief.- XXVI. Sacrifice of the King’s Son | こ

の野蛮な風習が後世においても決して廃れることはなかったのではないかという疑いは、プルタルコスの時代にボイオティアの非常に古い都市であるオルコメヌ

スで起きた人身御供の事件によって強まる。オルコメヌスは、歴史家の生誕地から平原を数マイルしか離れていない場所にある。この一族の男性は「すすけた」

という意味の「プソレイオス」と呼ばれ、女性は「破壊的な」という意味の「オレアエ」と呼ばれていた。毎年、アグリオニア祭の際にディオニュソスの司祭が

抜刀してこの女性たちを追いかけ、追い付いた女性を殺す権利を有していた。プルタルコスの存命中、実際にこの権利を行使したのはゾイロス司祭であった。こ

うして毎年少なくとも1人の生贄を捧げる義務を負うことになった一族は、オルコメネスの有名な大富豪の王、ミニアスにその家系を遡る王族の血筋であった。

その堂々とした宝物庫は、オルコメネスの長い岩山がコパイク平原の広大な平野に溶け込む地点に、今も廃墟として残っている。王の3人の娘たちは、他の女性

たちがバッコスの狂乱に屈することを長い間軽蔑し、王の家で家の中で、あざ笑うように糸巻きや織機を操っていた。一方、他の女性たちは、

花で飾り、乱れた髪を風になびかせながら、オルコメネスの上にそびえる不毛の山々を歩き回り、丘の孤独をシンバルやタンバリンの荒々しい音楽に響かせた。

しかし、やがてその神の怒りは、静かな寝室にいた王女たちにも感染した。彼女たちは人間の肉を食べたいという激しい渇望に駆られ、自分たちのうち誰が自分

の子供を生贄として差し出すかをくじ引きで決めることになった。くじはレウキッペに当たり、彼女は息子ヒッパソスを引き渡した。ヒッパソスは3人に引き裂

かれてしまった。この誤った判断を下した女性たちから、オレアエとプソロエが生まれた。男性たちは、悲しみと喪に服す印として悲しげな色の衣服を身にま

とっていたため、その名で呼ばれるようになったと言われている。 - XXVI. 王の息子の生贄 |

| Reigning as a king on earth, Osiris reclaimed the Egyptians from savagery, gave them laws, and taught them to worship the gods. Before his time the Egyptians had been cannibals. But Isis, the sister and wife of Osiris, discovered wheat and barley growing wild, and Osiris introduced the cultivation of these grains amongst his people, who forthwith abandoned cannibalism and took kindly to a corn diet. Moreover, Osiris is said to have been the first to gather fruit from trees, to train the vine to poles, and to tread the grapes. Eager to communicate these beneficent discoveries to all mankind, he committed the whole government of Egypt to his wife Isis, and travelled over the world, diffusing the blessings of civilisation and agriculture wherever he went. In countries where a harsh climate or niggardly soil forbade the cultivation of the vine, he taught the inhabitants to console themselves for the want of wine by brewing beer from barley. Loaded with the wealth that had been showered upon him by grateful nations, he returned to Egypt, and on account of the benefits he had conferred on mankind he was unanimously hailed and worshipped as a deity. But his brother Set (whom the Greeks called Typhon) with seventy-two others plotted against him. Having taken the measure of his good brother’s body by stealth, the bad brother Typhon fashioned and highly decorated a coffer of the same size, and once when they were all drinking and making merry he brought in the coffer and jestingly promised to give it to the one whom it should fit exactly. Well, they all tried one after the other, but it fitted none of them. Last of all Osiris stepped into it and lay down. On that the conspirators ran and slammed the lid down on him, nailed it fast, soldered it with molten lead, and flung the coffer into the Nile. This happened on the seventeenth day of the month Athyr, when the sun is in the sign of the Scorpion, and in the eight-and-twentieth year of the reign or the life of Osiris. When Isis heard of it she sheared off a lock of her hair, put on a mourning attire, and wandered disconsolately up and down, seeking the body. - XXXVIII. The Myth of Osiris | 地上の王として君臨したオシリスは、エジプト人を野蛮から救い出し、彼

らに法を与え、神々を崇拝することを教えた。それ以前のエジプト人は人食い人種であった。しかし、オシリスの姉妹であり妻であったイシスが野生の小麦と大

麦を発見し、オシリスは自国民にこれらの穀物の栽培を導入した。その結果、人食いは直ちに放棄され、人々は穀物食を好んで食べるようになった。さらに、オ

シリスは木から果実を集め、つるを支柱に這わせ、ブドウを踏みつぶすことを初めて行った人物であると言われている。これらの有益な発見を全人類に伝えたい

という熱意から、彼はエジプトの統治の一切を妻のイシスに委ね、文明と農業の恩恵を広めるために世界中を旅した。厳しい気候や痩せた土壌のためにブドウの

栽培が不可能な国々では、彼は住民たちに、ワインが手に入らない代わりに大麦からビールを醸造することを教えた。感謝する国民たちから降り注ぐように与え

られた富を携えて、彼はエジプトに戻った。そして、人類に与えた恩恵により、彼は満場一致で神として崇められた。しかし、彼の兄セト(ギリシア人はタイ

フォンと呼んだ)は、72人の仲間とともに、彼を陥れようと企てた。

兄の身体をこっそりと測った悪者のタイフォンは、同じ大きさの箱を作り、豪華に装飾した。そして、皆が酒を飲んで騒いでいるときに、その箱を持ち込み、冗

談めかして、ぴったり合う人にあげると約束した。さて、彼らは皆順番に試してみたが、誰一人としてぴったりとはまらなかった。最後にオシリスが中に入り、

横になった。陰謀者たちは走り寄って蓋を叩きつけ、釘で打ち付け、溶かした鉛で溶接し、その棺桶をナイル川に投げ込んだ。これはアティール月の17日、太

陽がさそり座にある時、オシリス王の治世20年目のことだった。イシスはそれを聞き、髪を切り、喪服を着て、嘆き悲しみながら遺体を探してさまよい歩い

た。XXXVIII. オシリス神の神話 |

| Amongst peoples of the Teutonic stock stories of the external soul are not wanting. In a tale told by the Saxons of Transylvania it is said that a young man shot at a witch again and again. The bullets went clean through her but did her no harm, and she only laughed and mocked at him. “Silly earthworm,” she cried, “shoot as much as you like. It does me no harm. For know that my life resides not in me but far, far away. In a mountain is a pond, on the pond swims a duck, in the duck is an egg, in the egg burns a light, that light is my life. If you could put out that light, my life would be at an end. But that can never, never be.” However, the young man got hold of the egg, smashed it, and put out the light, and with it the witch’s life went out also. In a German story a cannibal called Body without Soul or Soulless keeps his soul in a box, which stands on a rock in the middle of the Red Sea. A soldier gets possession of the box and goes with it to Soulless, who begs the soldier to give him back his soul. But the soldier opens the box, takes out the soul, and flings it backward over his head. At the same moment the cannibal drops dead to the ground.- LXVI. The External Soul in Folk-Tales | ゲルマン民族の間では、外部の魂に関する物語は枚挙にいとまがない。ト

ランシルヴァニアのサクソン人によって語られた物語では、ある若者が呪術師を何度も何度も撃ったが、弾丸は彼女を貫通しただけで何の害も与えなかった。彼

女はただ笑い、彼をあざ笑った。「愚かなミミズめ。好きなだけ撃ってみなさい。私には何の害もないわ。なぜなら、私の命は私の中にはなく、はるか遠くにあ

ることを知っているから。山には池があり、池にはアヒルが泳ぎ、アヒルには卵があり、卵には灯がともっている。その灯が私の命だ。もしその灯を消すことが

できれば、私の命も終わりを迎えるだろう。しかし、それは決して、決してありえない。」ところが、その若者はその卵を手に入れ、それを叩き割り、光を消し

てしまった。それとともに、呪術師の命も消えてしまった。ドイツの物語では、人食い人種である「魂のない体」または「魂のない体」と呼ばれる人物が、自分

の魂を箱に入れて、紅海の真ん中に浮かぶ岩の上に置いている。兵士がその箱を手に入れ、魂の無い者のところへ持って行ったところ、彼は兵士に魂を返してく

れと懇願した。しかし、兵士は箱を開け、魂を取り出すと、それを後ろに放り投げた。その瞬間、食人鬼は地面に倒れ、息絶えた。LXVI. The

External Soul in Folk-Tales |

・サテュリコンは、ユイスマンに極まれる(53)。 ——筋のない話に、エウモルブスという支配者が、遺産相続したいものは、自分の屍を食い尽くす者に付与するという物語。

・カニバル(の意識)は時空を超えて遍在する (55)

・中世の妄想は、懺悔し魂の浄化にはげむ「昼」の世 界と、悦楽と悪が跋扈する「夜」の世界による(56-)。

・中野は、よーするに「西洋中世はグロい」以上のな にも言っていないような気がする(57)

・サタイアとしてのスウィフトの「奴婢訓」の解釈: 赤ん坊が美味い、胡椒と塩の味付けなどは、パロディであるので、それ以上の深みなし(58-59)

・サド公爵の「ジュリエット」——ミンスキーの弁舌 「食わず嫌いは馬鹿げたことです。……人間を食べたところで、若鶏を食べることと同様に少しも異常なことではありません」(61)

・中野はいう、エリンの小説はすばらしいが、エロ ティシズムとカニバリズムについては蓋をして技巧を尽くしていない、と。

・夢野久作『人間腸詰』(1936)——「あっしが 腸詰ソーセージになり損なった話。……節劇ふしげきの文句じゃ御座んせんが「殺されるとは露つゆ知らず」でゲス。屠所としょの羊どころじゃねえ。大喜びで 腸詰ソーセージになりに行ったんですからね。……ただ向うの隅の水銀燈の下に、大きな大理石の臼うすみたようなものがあって、その中で天井から突出たモー トル仕掛けの鉄の棒がガリガリガリガリと廻転しているだけなんです。つまり特別誂あつらえの大きな肉挽にくひき器械ですね。博覧会の中で見たことのある ソーセージ製造器械なんです。……あっしに惚れていたフイ嬢ちゃんが、あっしの身代りにソーセージになって、ここまで跟ついて来たんじゃねえか……ナンテ 考かんげえておりますと、最早もはや、ビールの肴さかなどころじゃ御座んせん。こっちの頭がソーセージみたいにゴチャゴチャになっちまいました。世界の 丸っこい道理がズンズンとわかって来るように思いましてね……まったく……ヘエ……。」——夢野久作『人間腸詰』 (1936)

・「ところで、人食い人種という人種は実際には存在 しないのである」とあっさり負けを認める美代子先生(67)

・本多勝一も人食いはないと。すなわち、中野による と、呪詛返しや儀礼的カニバリズムはあるが、食料調達のカニバリズムはない。

・で、畳み掛けるような結論は、バタイユ(『エロ ティシズム』)の所論をひいて、エロティシズムを含まないカニバリズムはカニバリズムではないと主張。あるいは、エロティシズムなきカニバリズムは「モノ ホンの」カニバリズムではない。(70-71)。同様の主張は(90)にある。

・性行為は動物でもするが、エロティシズムをもつ のは人間だけ。エロティシズムは生殖とは距離をとった別の反応だ。生殖は、存在を孤独にするが、エロティシズムは、存在の間の連続性を復権するものだ。存 在の間の連続性は、素直に現前しないので、それはノスタルジーの領域にある。ノスタルジーこそがエロティシズムの根源。

・エロティシズムの本源は、禁止を逸脱すること、 禁止を侵犯すること。なぜ禁止が必要か?資本主義には、労働の管理という作業がある。労働を管理するためには、労働者の間の暴力は禁忌だ。人間の欲望は、 禁止に向かう。禁止するから、それを逸脱する快楽がうまれる。

・死は、禁止から逸脱したものの極北にある。他方 同時に、死は動物の本質の深部=暴力に存在する。人間は、動物を供儀をするが、その際に、この本質の細部(本質の深み)が示されることになる。

・儀礼には祝祭(オージー、どんちゃん騒ぎ)がつ きもの。どんちゃん騒ぎのなかに、深部のなかに乱痴気さわぎのバッカス的な神的な暴力が垣間見れる。人間の儀礼の誕生期には、このような暴力的な祝祭が あった。それは、侵犯を犯すエロティシズムと直結し、宗教の核心はエロティシズムにある。

・聖なる領域には、不浄と清浄の2つの領域からな る(→私=池田の言い換えでは、聖なるものと俗なるものの存在が必要で、聖なるものは、しばしば不浄と清浄の2つの領域の属性、すなわち両義性が見られる → 「聖なる空間」)。

・女が化粧をするのは、男にみられるために、自己 を客体化することである(→これは今では、男性中心主義的と言われそうだが、男性のバタイユにとって女性がエロティシズムのファンタジーに一本化されてい た時代に、見られるものは自分を客体化する視座をもつという点は慧眼で、現在では、男性、女性、クイア、障害者など「見られるアイデンティティ」を考察す るものには重要な提案であったと考えることができる)。

・売春における羞恥は、禁止と関連する(「低俗な 娼婦」は動物的だいうのはバタイユの経験からでた言葉であろう)。禁止されるから、売春への誘惑は増す。

・以下の主張は、バタイユ自身が基本的にミソジ

ニー的であり,意図的に女性の醜さを意識化することで,自分自身の異性愛的エロティシズムの情動のドライブをコントロールしていたのではないか,とすら勘

ぐってしまう:「男にとって女の醜さほど意気阻喪させるものはない。女の醜さがあれば、性器や性行為の醜さが際立たなくなるのである。醜さはそれ以上汚し

ようがないという意味で、そしてエロティシズムの本質は汚すことだという意味で、美は第一に重要なのである。禁止を意味している人間性は、エロティシズム

において侵犯されるのだ。人間性は、侵犯され、冒涜され、汚されるのだ。美が大きければ大きいほど、汚す行為も深いものになってゆく」ページ不詳)

+++

1.2 迷宮としての人間—革命・悪・エロス

魯迅論だが、前章カニバリズム論からの借用もおおく

て、テキトーに片付けたエッセイ感がぬぐいきれぬ。

1.3 “食”の逆説—開高健氏「最後の晩餐」をめ ぐって

アンデス山中人肉食事件→「ウルグアイ空軍機571便遭難事故」ここでのポイントは、1972年10月13 日の遭難後9日目にカニバリズムの提案をしたロベルト・カネッサ(Roberto Canessa, 1953- )の提案は、残りの26人は反対をしたことである。結局直後から食べ始めた可能性がある(「聖餐(Eucharist)」という主張はジャー ナリストが後から解釈した理由づけらしい)。さらに1か月後には生存者は17人にまで減っていた。2人の遠征隊が下山して、12月23日に16人が救助さ れる。

ナンド・パラード(Nando Parrado、1949- )とロベルト・カネッサ(Roberto Canessa, 1953- )とチリのウアッソ(=救出した牧童)、セルヒオ・カタラン。Revista Argentina誌、"Gente y la actualidad"。1974年

・自分は桑原隲蔵の「支那人 間に於ける食人肉の風習」(「支那人の食人肉風習」は言及なし)はあえて、これを無視した(95)。

・開高健のスノビズムはお嫌いらしい(100)

・中国は食糧が豊富、というのは、人口を皮肉ってい

るが、僕だったら、むしろCOVID-19の時代に「中国は食材が豊富」と言い直すべきだろう(101)

1.4 中国人における血の観念

・肺病に効く人血饅頭(じんけつまんとう) (104);魯迅「狂人日記」小栓がたべる「母親は、まっ黒いまるいものを皿にのせて持ってくると、そっと言った。「お 食べ。——病気はすぐなおるよ。」小栓はその黒いものをつまんでしばらく眺め ていた。自分の生命を手に持っているような、何とも言えぬ妙な気分だった。 お そるおそる二つに割ると、焦げた皮の中からパッと白い湯気が出、湯気が消える と、半分に割ったメリケン粉の饅頭だった」(105)——そしてその人血の犠牲者は革命の烈士によるものという。

・中野美代子先生の中國オリエンタリズムが鼻につい てが面倒だなと思っていたが彼女からそれを取るとなにも残らないことがわかり最初から堂々とした中國オリエンタリストの泰斗だと理解すればよいのだと自分 に納得させる.サイードがオリエンタリズムの細部に耽溺したのと同じ→「中国人はイメージよりも事実あるいはものに感応しやすい民族であるから、血のつい ている体内循環という事実は、事実としてこれを認識しさえすれば、そこから何の想像力をも喚起する必要はなかった。流れ出た血は死とむすびつくから、戦い や不祥のシンボルとなるのは自明の理で、イメージとしての血は常にそこでストップするのである」(112)

・魯迅の六朝と薬趣味(116)

・儒教には、親からもらった体を大切にせよ、肉体の 毀損はとんでもないという主張がある一方で、親が病気になったときには、自分の内股の肉を切って肉なり血液なりを親に差し出すべし、という矛盾した要求を しているふしがある(116)

・人血饅頭ふたたび(118)

・以下は、カニバリズム論の繰り返しの部分もある。

++++++

◎フォルハルト(Volhard)『カニバリズム』 の4分類を紹介(pp.315-316)

桑原隲蔵の分類

「上來紹介した幾多の 例證の明示する如く、支那人が古來人肉を食用した事實に就いては、何等の疑 惑を容れぬ。さて更に一歩を進めて、支那人が人肉を食用する動機をたづねると、中々複雜で一樣でない。或は人肉を食して泥棒すると容易に發 覺せぬといふ迷信(唐の段成式の『酉陽雜俎』卷九、盜侠篇參看)から來るものもあれば、或は金の元帥※(「糸+乞」、第3水準1-89-89)石烈牙忽帶 の如く、一部將の妻が、その與へし猪肉を食せざるを憤り、羊肉の如く見せかけて、之に人肉を食せしめて、自己の惡戲いたづら氣質を滿足せしむるもあれば (金の劉祁の『歸潛志』卷六參看)、更に唐の玄宗時代の宦官の楊思※(「瑁のつくり+力」、第3水準1-14-70)の如く、自分の殘忍性を滿足せしむる 爲に、罪人の心肝を取り、手足を截り、肉を割いて之を食ふものもある(『舊唐書』卷百八十四、楊思※(「瑁のつくり+力」、第3水準1-14-70) 傳)。されど比較的普通な動機は、大約(一)飢饉の時に、人肉を食用する場合、 (二)籠城して糧食盡きた時に人肉を食用する場合、(三)嗜好品として人肉を食用する場合、(四)憎惡の極、怨敵の肉を※(「口+敢」、第3水準1-15 -19)ふ場合、(五)醫療の目的で人肉を食用する場合の五種に區別することが出來る」「支那人 間に於ける食人肉の風習」1924)

◎桑原隲蔵のカニバリズム分類

・中国は、宦官(180)、科挙(188)や纏足 (194)に代表されるようにマゾヒズム文化である(203)——この通奏低音がカニバリズムの議論の中にも投影されている。それが一種のロマン主義化し ているところが始末に悪い。

・纏足の遊戯→エロティシズムの文化(207)

単行本あとがき——自分はニル・アドミナリな研究者 なので「XXXの受け止め方」などと聞くと虫酸が走る。そのため、カニバリズム、血、マゾヒズムに惹かれる。

福武文庫あとがき——シュピール『食人の世界史』、 アレンズ『人喰いの神話』、アタリ『カニバリズムの秩序』などの情報は改稿に値せず。

ちくま学芸文庫あとがき——911以降の世界は、世

界の再キリスト教化の野望のなかにある(304)

Links

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆