翻訳者の課題(使命)ノート

このページには「翻訳者の使命(このペー ジ)」ともうひとつの類似のページ「翻訳者の課題(ドイツ語原文)」「対訳:ヴァルター・ベンヤミン「翻訳者の使命」」 がある。注意されたし!

Die Aufgabe des Übersetzers. In: Charles Baudelaire, Tableaux parisiens (U"bertragung), Heidelberg, 1923

Just as the progress of a disease shows a doctor the secret life of a body, so to the historian the progress of a great calamity yields valuable information about the nature of the society so stricken. -- MARC BLOCH

英訳:The Task of the

Transla'tor' An Introduction to the Translation

of Baudelaire's with password walterbenjamin_cscdX.pdf

___________________

■翻訳者の課題(翻訳者の使命)ノート

・「翻訳者の課題(翻訳者の使命)」は 12パラグラフからなるヴァルター・ベンヤミンのエッセーである。

・三島憲一(1998:166- )によると、このエッセーは「ボードレール『悪の華』の中の「パリ風景」の対訳につけたベンヤミン自身による序文」であり、この翻訳の出版は、世間の注目 をほとんど引く事はなかったという。(→このページの最後を参照)

※「要するに、翻訳がひとつの独自な形式であるように、翻訳者の課題も独自の課題として把握され ねばならぬ——創作者の課題とは厳密に区別して」(岩波・野村修訳:82)。

"Isaac (ben Solomon) Luria Ashkenazi (1534 – July 25, 1572) (Hebrew: יִצְחָק בן שלמה לוּרְיָא אשכנזי Yitzhak Ben Sh'lomo Lurya Ashkenazi), commonly known as "Ha'ARI" (meaning "The Lion"), "Ha'ARI Hakadosh" [the holy ARI] or "ARIZaL"[the ARI, Of Blessed Memory (Zikhrono Livrakha)], was a foremost rabbi and Jewish mystic in the community of Safed in the Galilee region of Ottoman Syria. He is considered the father of contemporary Kabbalah, his teachings being referred to as Lurianic Kabbalah. While his direct literary contribution to the Kabbalistic school of Safed was extremely minute (he wrote only a few poems), his spiritual fame led to their veneration and the acceptance of his authority. The works of his disciples compiled his oral teachings into writing. Every custom of the Ari was scrutinized, and many were accepted, even against previous practice."

☆ドイツ語ウィキ「翻訳」より→「文化翻 訳の概念は、ヴァルター・ベンヤミンのエッセイ『翻訳者の仕事』に基づいている。このテクストのポストコロニアル的な読解において、ホミ・K・バーバは翻 訳を「文化的差異の演出」と定義している[6]。ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァクも同様の観点から、翻訳の理論と実践を政治的責任の一形態とし て読み解いている[7]。フェデリコ・イタリアーノとミヒャエル・ロスナーはポストコロニアル的な視点に立ち、文化的翻訳を、脱文脈化と再文脈化の過程に おける文化的差異のパフォーマティブな交渉と表現している[8]。ドイツ語圏では、とりわけドリス・バッハマン=メディックの『cultural turns(文化の転回)』という著書が文化的翻訳に重点を置いている。/ドイツ語圏では、ドリス・バッハマン=メディックのカルチュラル・ターンに関す る本が、翻訳としての文化、社会的・文化的実践としての翻訳を強調している。彼女の造語であるトランスレーショナル・ターンという用語は、「典型的な翻訳 空間としての境界領域と中間空間」を強調している[9]。」出典:"Übersetzung (Linguistik)"

___________________

(1)

・「芸術作品ないし芸術形式について考察しようとするとき、受容者を考慮することは、それらの理解にとっていかなる場合にも決して実りある ものとはならない」(筑摩・内村博信訳:388)。

・芸術的行為の独自性や自律性が主張されている。

・「芸術自体もまた、人間の身体的および精神的な本質を前提とする——けれども、芸術はいかなる個々の作品においても、人間から注目される ことを前提提としてはいない」(岩波・野村修訳:69)。

(2)悪しき翻訳を識別する標識

・「文学の本質をなすものは、伝達ではないし、言表内容でもない。それにもかかわらず媒介しようとする翻訳は、まさに伝達を、したがって非 本来的なものを媒介しうるだけだろう。実際また、これが悪しき翻訳を識別するための標識なのである。」(筑摩・内村博信訳:389)

・つまり、〈本質〉を伝えることをなく媒介するのは良い翻訳とは言い難いということか。

・「悪しき翻訳は、非本質的な内容を厳密さを欠くままに伝達することと定義できる」(筑摩・内村博信訳:389)

・「(α)翻訳が読者のためにあるとするのなら、原作もまたそうでなければならないだろう。(β)原作が読者のためにあるわけではないとす れば、翻訳はこの関係からいったいどのよう理解されるべきなのだろうか」(筑摩・内村博信訳:389)。ベンヤミンは(β)の側に立つことを第1パラグラ フで主張しているので、この後者のこと、翻訳と作品の〈本質〉のことが議論の俎上に上ると思われる。

(3)翻訳はひとつの形式である

「翻訳とはひとつの形式である。翻訳をそのようなものとして理解するためには、原作へと立ち返ってみることが重要である。なぜなら、原作の なかにこそ、その【翻訳可能性】として、翻訳の法則が内包されているからである」(筑摩・内村博信訳:389)。

・翻訳可能性の二重の意味:「つまり第一に、その作品が、その読者全体のなかに信頼しうる翻訳者を見出せるのか。……第二に……その作品は その本質からいって翻訳を許容するのか、したがって——翻式の意味に即して——翻訳を要求するものでもあるのか」(筑摩・内村博信訳:389-390)。

・その答えは、第一のものは不確定で、第二のものは必然だという。

・作品における「その生ないし瞬間」への焦点化

・「言語作品の翻訳可能性は、その言語作品が人間にとって翻訳不可能な場合にも、依然として考慮に値するだろう。そして翻訳という概念をま じめに考えるなら、【言語作品は実際にある程度まで翻訳不可能】ではないだろうか」(筑摩・内村博信訳:390)。

・「翻訳がひとつの形式であるとすれば、翻訳可能性はある種の作品にとって本質的なものでなければならない、という命題が成り立つからであ る」(筑摩・内村博信訳:390-391)。

・(大方の予想を裏切り?)作品が【翻訳可能性】をもつことが【作品の本質】であることを示唆する。これは(4)の冒頭で次のように語られ る。

(4)翻訳可能性はある種の作品に本質的 に内在する

・「翻訳可能性はある種の作品に本質的に内在する——このことは、その作品の翻訳はその作品自体にとって本質的なものだというのではなく、 あくまで原作に内在するある特定の意味がその翻訳可能性として顕わになる、ということを言っている」(筑摩・内村博信訳:391)。

・翻訳は原作にとって、特定の意味は持たないが、翻訳は【翻訳可能性=作品の本質】によって原作と密接な関係をもつ。この関係=連関をベン ヤミンは「自然な連関」あるいは「生の連関」と呼ぶ。

・なんで【生の連関】か?それは翻訳が、原作の後に登場する時間性のギャップをもっているからだ:「生の顕われが生あるものにとって何も意 味することなく、その生あるものときわめて密接に連関しているのとちょうど同じように、翻訳は原作に由来する。しかも、原作の生というより、その〈存[な がら]える生(Uberleben)〉に由来する。というのも、翻訳は原作よりも後からやってくるものであり、それが成立した時代には決して選り抜きの翻 訳者を見出すことのない重要な作品においては、翻訳はその作品の〈死後の生(Fortleben)〉の段階を示すものだからである」(筑摩・内村博信訳: 391)。

・「芸術作品の生とその死後の生という考え方は、メタファーとしてではなく、まったく文字通りに理解されねばならない」(筑摩・内村博信 訳:391)。

・【あらゆる存在に生の概念と権利を認めよ!】——このベンヤミンの命題は、まるで今日の観点主義を先取りしているようにも思える。

・「歴史をなすあらゆる存在、たんに歴史の舞台であるにとどまらないあらゆる存在に生を認めるとき、はじめて、生の概念はそれにふさわしい 権利を獲得することになる」(筑摩・内村博信訳:392)。生の承認と生の権利を認めることは、ここではセットになっている。

・「なぜなら、自然によってではなく、ましてや感覚や魂といった曖昧な現象によってではなく、最終的には歴史によってこそ、生の圏域は規定 されるからである。そこから、あらゆる自然の生を歴史のより包括的な生から理解する、という哲学者の使命が生じる。そして、少なくとも作品の死後の生は、 被造物の死後の生よりも、比較しえないほどずっと容易に認識できるのではないだろうか」(筑摩・内村博信訳:392)。

・「媒介以上のものである翻訳は、死後の生のなかで作品がその名声の時代に到達したときに成立する。したがって翻訳は、悪しき翻訳者がつね づね自分の仕事に対して要求するのとは違って作品の名声に寄与するのではなく、翻訳のほうが作品の名声にみずからの存立を負うているのだ。翻訳において、 原作の生はそのつねに新しく最終的な、最も包括的な発展段階に到達する」(筑摩・内村博信訳:392-393)。

(5)【私にとって非常に難解なパラグラ フ】

「生のすべての合目的的な現象は、その合目的性一般と同様、結局のところ、生に対して合目的的なのではなく、生の本質の表出に対して、その 意味の表現(Darstellung)に対して合目的的なのである。そのようなわけで翻訳は、究極的には、諸言語間の最も内的な関係の表出に対して合目的 的である。翻訳はこの隠れた関係そのものを明るみに出す(Offebaren〔啓示する〕)ことはできないし、それを作り出す(herstellen)こ ともできない。しかし、翻訳はこの関係を萌芽的ないし内包的に実現することによって、それを表現することはできる。しかも、ある意味されるものを、それを 作り出すことの萌芽である試み(Versuch〔着手、企て〕)によって表現するというそのやり方は、非言語的な生の領域ではほとんど見出すことのできな いような、まったく独自な表現様式なのである。なぜなら非言語的な生がもろもろの類似や徴表(しるし)において知っているのは、内包的ですなわち先取り的 で予示的な実現とは別のタイプの指示様式だからである」(筑摩・内村博信訳:393-394)。

(6)諸言語のあいだの類縁性

「しかし実際には、諸言語間の親縁性は、二つの文学作品の表面的で定義不可能な類似性においてよりも、翻訳においてこそはるかに深く明確に 証明されるものなのである」(筑摩・内村博信訳:394)。

「認識批判において、認識は、現実的なものの模写である場合には客観的ではありえないし、それどころか客観性を主張する権利すらないという ことが示されるとすれば、この考察においては、翻訳は、その究極の本質として原作との類似を目指すかぎり、そもそも不可能であることが証明されうる。とい うのも、原作はその死後の生において変化するからであり、もし死後の生が生あるものの変容と新生でなかったら、死後の生とは言えないからである」(筑摩・ 内村博信訳:395)。

==

「認識批判において、認識が現実的なものの模写にとどまる限り、認識にはいかなる客観性もないこと、それどころか、客観性の要 求を掲げることすらできないことが、示されるとすれば、こちらでは、翻訳が究極的に原作との類似性を追求するものである限り、いかなる翻訳も不可能である ことが、立証される。なぜなら、原作はその死後の生のなかで変化してゆくからである。生きたものが死後の生のなかで変容し更新してゆくのでなければ、死後 の生という呼び名は意味をなさなくなるだろう」(岩波・野村修訳:75-76)。

・「定着された言葉にも後熟というものがある」(筑摩・内村博信訳:395)。

・「偉大な文学作品の音調と意味とが幾世紀の経過とともに完全に変容するように、翻訳者の母語もまた変容するからである。それどころか、詩 人の言葉がその母語のなかで生き存えていく一方で、翻訳は、最も優れたものであっても、必ずその言語の生長のなかへ取りこまれ、新たな言語の内部で滅んで いかざるをえない」(筑摩・内村博信訳:395-396)。

・「翻訳は二つの死滅した言語のむなしい等質化などではなく、他言語〔原作の言語〕の後熟に注意をはらい、自身の言語〔翻訳の言語〕の生み の陣痛に配慮することが、あらゆる表現形式のうちでまさに翻訳という形式に、最も固有な特性として与えられているのだ」(筑摩・内村博信訳:396)。

(7)類縁性があるからといって類似性が 姿を現すわけではない

・「諸言語間のあらゆる歴史を超えた類縁性の実質は、それぞれ全体をなしている個々の言語において、そのつど一つの、しかも同一のものが志 向されているという点にある」(筑摩・内村博信訳:396-397)。 ・「とにかく、文学作品の類似性のなかにでもなければ、言葉の類似性のなかにでもない。むしろ歴史を超越した諸言語の親縁性は、あげて、完全な言語として のおのおのの言語において、ひとつの、しかも同一のものが、志向されている点にある。そうはいってもこの同一のものは個別的な言語のいずれかによって到達 されるようなものではない」(岩波・野村修訳:77)。

___________________

【大胆な思考実験:MOkaさんがみるA 氏のスキゾフレニーの診断(=翻訳)とYodaさんがみるB氏のスキゾフレニーの診断(=翻訳)間の関 係を想起せよ】

___________________

・「ドイツ語の「ブロート」とフランス語の「パン」とでは、意味されるものは同一だけれども、言いかたは異なっている。言いかたからすれ ば、二つの語はドイツ人にとってとフランス人にとってとでそれぞれに別の意義をおびていて、互いに交換がきかないどころか、けっきょくは互いに排除し合お うとさえする。しかし意味されるものからすると、二つの語は絶対的に同一のものを意味している。このように、この二つの語において、言いかたは互いに相手 に逆らっているのに、これらの語を生んだ二つの言語のなかでは、その言いかたが互いに補完しあう。しかも、意味されるものについて補完しあう。すなわち、 補完されていない個別的な言語の場合、そこで意味されるもの、志向されるものは、個々の語や文の場合とは違って、相対的な自立性を見せることはけっしてな く、むしろ不断の変容のなかにあるのだが、それは究極的には、あのありとあらゆる言いかたの調和のなかから、純粋言語として現出しうるまでに至るわけであ る」(岩波・野村修訳:78)。

■言語の成長と翻訳

・(「あらゆる翻訳が、諸言語の異質性と対決する一種の暫定的な方法にすぎないことを、容認した上」で[同:79])「諸言語がこのように して、その歴史のメシア的な終末に至るまで生長してゆくものとすれば、その過程にあって翻訳は、諸作品の永遠な死後の生と諸言語の不断の更新とに触発され て点火されては、つねに新たに、諸言語のあの神聖な生長を検証してゆくのだ。つまり、言語に秘められているものがどれほど啓示からまだ遠くにあるか、そし てその秘められたものがこの隔たりを知って、どれほどまで現前しうるかを、そのつど翻訳は検証する」(岩波・野村修訳:79)。

(8)

・「しかし、諸宗教の生長が諸言語のなかにより高次の言語の隠れた種子を成熟させている。だから翻訳は、その形成物の永続性を要求できない という点で芸術とは異なるにもせよ、あらゆる言語結合の最終的・決定的・究極的な段階へと向かう方向性を、否認するものではない。翻訳において原作は、い わば言語より高次でより純粋な気圏のなかへ伸びてゆく」(岩波・野村修訳:79)。

・「より正確にいえば、伝達をこえたこの本質的な核は、その翻訳自体において逆翻訳することの不可能なものとして、定義されうる。いいかえ ると、翻訳から伝達の部分を可能な限り取り出して、これを逆翻訳することはできても、それでも真の翻訳者の仕事がめざした当のものは、手を触れられないま まに残るのである。この残るものは、原作の作者の言葉とひとしく、翻訳できない。逆翻訳が不可能な理由は、内容と言語との関係が、原作と翻訳とではまった く違っているからだ」(岩波・野村修訳:80)。

・「この【内容と言語の】関係は、原作にあっては果実と表皮との関係のような、ある種の一体性だとすれば、翻訳にあっては言語は、王のゆっ たりとした、ひだの多いマントのように、その内容を包んでいる。なぜなら翻訳は、それ自体よりも高次の言語を予示していることによって、それ自体の内容に ぴたりと合うことがなく、暴力的で異質的なところを残すからである。こういった不整合は、あらゆる翻訳の障碍になっていると同時に、翻訳をなお促してもい る。というのも、ひとつの作品の翻訳という翻訳は、言語の歴史のある特定の時点で生まれれば、作品の内容という一定の側面にかんして、ほかのすべての言語 での数かずの翻訳と同じ段階にあることになるのだから」(岩波・野村修訳:80)。

・「原作はいかなる翻訳によってももはやこの領域から移されえない、というわけではないが、ただしつねに新たに、かつ別の部分で、同じこの 領域へ高められる、と」(岩波・野村修訳:81)。

・「ロマン派のひとたちは誰よりも早く、作品の生というものを洞察していた。……しかし、かれらの理論が翻訳にはほとんど目を向けなかった にせよ、かれらの偉大な翻訳作品自体は、この形式の本質と品位をかれらが感じ取ったことと、切っても切れない。翻訳の本質と品位についてのこの感覚——そ れはいたるところから窺える——は、創作者にあっては必ずしも、もっとも強烈である必要はない」(岩波・野村修訳:81)。

(9)

・「翻訳者の課題は、翻訳言語のなかに原作のこだまを呼びさまそうとする志向を、その言語への志向と重ねるところにある。この点に、創作と はまるで違う翻訳の特徴がある。なぜなら創作の志向は、けっして言語そのものに、その総体性に向かうものではなくて、もっぱら言語内容の特定の関連へ直接 に向かうものなのだから」(岩波・野村修訳:82)。

「異質な言語の内部に呪縛されているあの純粋言語をみずからの言語のなかで救済すること、作品のなかに囚われているものを/言語置換[改

作]のなかで解放することが、翻訳者の使命にほからない」(ちくま文庫版 2:407-408)

=======

■「創作者の志向は素朴で初原的で具象的であり、翻訳者の志向は派生的・究極的・理念的」なぜなら「多くの言語をひとつの真の言語に積分す るという壮大なモティーフが、翻訳者の仕事を満たしている」からである(岩波・野村修訳:82)。

=======

・「翻訳は……文学作品がいわば言語の内部の山林自体のなかにあるのとは異なり、その山林の外側に位置して、その山林と対峙している。そし て山林に足を踏み入れることなしに、自身の言語のなかのこだまが他言語の作品のこだまとそのつど重なってゆけるような唯一無二の場所を見いだし、その場所 にあって、翻訳は原作を呼びこむのである。このように翻訳の志向は、原作の志向が向かうのとは別のものに、つまり他言語の個別的な芸術から出発しつつ総体 としての言語に、向かうわけだが、それだけではない。志向そのものもまた、翻訳と原作とでは違う」(岩波・野村修訳:82)。

■真理の言語

・「ところで、もしあらゆる思考が努力の的とする数かずの究極的な秘密が、みずからは沈黙しつつ、うちとけてそのなかに保たれているような 真理の言語があるとするならば、この真理の言語こそ——真の言語にほかならない。そしてまさにこの言語を予感し記述するところに、哲学者が自身のために希 望しうる唯一の完全ないとなみがあるわけだが、この言語は、じつは翻訳という翻訳のなかに、集約的に秘められている」(岩波・野村修訳:83)。

(10) ■翻訳の不可能性

・「翻訳者の課題がこのような光のなかに現われてくると、その課題の解決の方途は、いっそう見通しがたい闇に包まれてしまいかねない。じっ さい、翻訳において純粋言語の種子を成熟させるというこの課題は、畢竟解決できないもの、どのように解決されるとも定めえないものと思える。なぜといっ て、意味の再現が規準とはならなくなるのなら、解決は足許から揺らぐことになりはしないか? そしてこれまで述べてきたすべての考えは、裏返せばそれ以外 のことではない」(岩波・野村修訳:84)。

■忠実と自由

「忠実と自由——意味を再現する上での自由と、その作業過程にあっての語への忠実——は、あらゆる翻訳論議での古来の概念である。意味の再 現とは別のものを翻訳にもとめるような理論には、このニつの概念は、一見してはもはや役立たない。たしかに、この二つの概念の伝統的な用法はつねに、この 二つをとうてい両立しえないものと見なしてきた。なぜなら、意味の再現にかんしては、忠実は何ができるだろう? 個々の語の翻訳におげる忠実は、原作のな かで語がもつ意味を完全に再現することがほとんどできない。というのも意味は、原作にとっての文学的な意義からすれば、意味されるもので尽くされるもので はないからだ」(岩波・野村修訳:84)。

・ヘルダーリンのソポクレス翻訳の問題(岩波・野村修訳:85)

■言葉に対する翻訳

・「翻訳は、原作の意味に自身を似せてゆくのではなくて、むしろ愛をこめて、細部に至るまで原作の言いかたを自身の言語の言いかたのなかに 形成してゆき、その結果として両者が、ひとつの容器の二つの破片、ひとつのより大きい言語の二つの破片と見られるようにするのでなくてはならない。だから こそ翻訳は、何かを伝達するという意図を、意味を、極度に度外視せねばならぬ。この点で原作は翻訳にとって、何を伝達するべきかという次元の苦労を翻訳者 と翻訳作品とに免除してくれる限りにおいてのみ、本質的なものとなる。翻訳の領域においても、初メニ言葉アリキが妥当するのだ」(岩波・野村修訳: 85)。

■意味に対する翻訳

・「意味にたいしては、翻訳言語は自主的であってよいし、自主的でなければならならない。意味の志向の再現がめざされるのではなくて、その 志向を伝達していた原語にたいする補完物として、翻訳言語独自の志向の在りかたをひびかせ、そこに和音を生みだすことがめざされる」(岩波・野村修訳: 86)。

■語が根源的な要素

・「真の翻訳は透明であって、原作を蔽い隠すこともなければ、原作の光をさえぎることもない。真の翻訳は純粋言語を、翻訳の固有の媒体であ

る翻訳言語によって補強され増幅された分だけ、原作の上へ投げかける。そのことは何よりも、シンタクスを逐語的に訳出することから、可能になる。逐語性こ

そが、文ではなくて語が翻訳者の根源的な要素であることを、明証する。というのも、文は原作の言語の前に立つ壁であり、逐語性はアーケードだからである」(岩

波・野村修訳:86)。

※以前にはアーチとなっていましたふぁ、正確には下記のよ

うにアーチであるという御指摘をK.Akimoto

氏より御指摘いただきました。記して、訂正いたします。ちなみに晶文社版にはきちんとアーケード版となっております。現在、岩波文庫版が手元にない状態な

ので確認できませんでした。たぶん私の書き写しの際のエラーかもしれません。おわびして訂正します(2017年6月7日)。

Das vermag vor allem Wörtlichkeit in der Übertragung der Syntax

und gerade sie erweist das Wort, nicht den Satz als das Urelement des

Übersetzers. Denn der Satz ist die Mauer vor der Sprache des Originals,

Wörtlichkeit die Arkade.

(11)

・「あらゆる言語とその構築物には依然として、伝達可達なもののほかに、伝達不可能なものが内在している」(岩波・野村修訳:87)。

■純粋言語そのものの核

・「あらゆる言語とその構築物には依然として、伝達可能なもののほかに伝達不可能なものが内在している。それが置かれている関連に応じて、 象徴するもの、あるいは象徴されるものとなる何かが。象徴するものはもっぱら、諸言語の数限りない構築物のなかに、だが象徴されるものは、諸言語自体の生 成のなかに位置している。そして諸言語の生成のなかで自己を表出しようと、いや作り出そうとしているものこそ、あの純粋言語そのものの核にほかならない。 しかしこの核は、秘められた断片としてではあれ、それでも象徴される当のものとして現に生きているとはいうものの、諸構築物のなかでは、象徴するものとし ての形しかとらない。あの本質的なものは、諸言語自体のなかではもっぱら言語的なものおよびこれの変遷と結びついて、純粋言語そのものであるとすれば、諸 構築物のなかでは、重苦しい異質な意味をまといつかされている。この意味から本質するものを解放して、象徴するものを象徴される当のものに転化させ、純粋 言語の形成を言語の運動に取り戻すことが、翻訳の、力強い無二の能力である」(岩波・野村修訳:87)。

・「(ルードルフ・パンヴィツ『ヨーロッパ文化の危機』を引用して)翻訳者の基本的な誤謬は、自身の言語を他言語によって力づくで運動させ ることをせずに、自身の言語の偶然的な状態に執着しているところにある。翻訳者は、僻遠の言語から翻訳する場合にはとくに、語とイメージと音調とがひとつ になる究極の言語要素自体にまで遡って、これに肉迫しなければならない」(岩波・野村修訳:89)。

(12)

・「ある翻訳がどこまでこの形式の本質(=「語とイメージと音調がひとつになること」?)にふさわしいものとなりうるかは、原作の翻訳可能 性によって、客観的に規定されている」(岩波・野村修訳:89)。 ・「翻訳は、付着していいる意味の重さのゆえにではなくて、意味があまりにも一時的なものであるゆえに、明らかに再翻訳できない」(岩波・野村修訳: 90)。

・「テクストが意味に媒介されずに直接に、その逐語性において真の言語に、真理ないし教説に、結ばれているところでならば、テクストは徹底 的に翻訳可能である。ただしこのことは、もはやテクストのためではなくて、もっぱら諸言語のために意義をもつのだけれども。このテクストにたいしては翻訳 は、無限に信頼を寄せていなくてはならない。そうすれば、テクストにおいて言語と啓示とが、うちとけて合一しているように、翻訳において逐語性と自由と が、行間翻訳の形態をとって合一することなろう。なぜなら、あらゆる偉大な文書はある程度まで、しかし聖書は最高度に、その行間に潜在的な翻訳を内包して いるのだから。聖書の行間翻訳こそ、すべての翻訳の原像ないし理想にほかならない」(岩波・野村修訳:91)。

======================

アーカイブワークするヴァルター・ベンヤ ミンと、彼のノート(部分)

「アウラとはなにか?」ヴァルター・ベン ヤミンのノートとその【英語翻訳】

======================

三島憲一によるベンヤミン「翻訳者の使 命」の解説

ボードレール『悪の華』の中の「パリ風 景」の対訳につけた序文。

芸術作品の絶対的な自存性から出発し、 そうであるだけに作品の中に翻訳への可能性を要請が潜んでいること、そして当該作品から無限の翻訳可能 性が生じること、そしてひとつひとつの翻訳がまたそれ自身として、作品の〈死後の生〉の自存的形態であることを論じている。こうした思考を支えているの は、諸民族の言語の総体としての純粋言語という思考である。

一方でヘルダーリンによる『アンティ ゴーネ』の翻訳のようなぎくしゃくした訳、あるいは聖書の行間逐語訳のように〈教説〉が言語と一体化して いる翻訳可能性への信頼に基づいた訳が重視されると同時に、他方で、社会学的思考はいっさいないものの、結果として受容美学にも道を拓く内容である。 以上、(三島 1998:436)。

以下は、三島(1998:166- )からの諸説

・ボードレール(1821-1867)そ のものの影響力の大きさ

M・ウェーバー『職業としての学問』 に、真善美の分裂を示す例として、ニーチェとならんでボードレールの詩に言及。

・ベンヤミン(1892-1940)のラ イバルとしてのシュテファン・ゲオルゲ(1868-1933)

『悪の華』の翻訳者。ベンヤミンは 1923年に対訳で出版するが、売れ行きはさっぱりだった。この翻訳に付した序文が「翻訳者の使命」であ る。

・関連するものとして「言語一般および人 間の言語」の他、非感覚的類似性の議論や、ミメーシス能力に関する諸論文がある。→(三島 1998:123-126)

・翻訳理論に関する解釈学的立場:ガダ マー『真理と方法』(1960):原文が多義的な場合は、翻訳者はひとつの解釈の立場を選んで訳すべきと みる。

・ベンヤミンの立場は、芸術の絶対的自存 性を前提にする。また、翻訳はそれ自体で独立的存在である。翻訳される原文とは異なる別の言語の可能性 を拡げる。(この考え方は、1960年代末に登場する受容美学とも異なる)

受容美学 Rezeptionasthetik

1960年代末に文学研究から生まれた 美学研究上の立場。受容者としての[主体からの]解釈行為の中から作品の意味を考えていこうとする。こ れに対して、作者の意図に主眼を置く美学概念は「生産美学」と呼ばれ、作品の成立基盤を重視する立場を「叙述美学」と呼ぶ。

「受容美学」の概念的基盤となったのは H・G・ガダマーの作用史概念である。このことを元に、それを定式化したのはH・R・ヤウス(→『挑発 としての文学史』轡田収訳、岩波現代文庫、2001)とW・イーザー(→『行為としての読書』『解釈の射程』)を中心とする「コンスタンツ学派」と言われ る。

ヤウスらは、作者も読者の1人として定位 し、作者・テクスト・受容者の3極構造を分析した(『挑発としての文学史』)。ヤウスらは、未だ解釈さ れていない作品の「期待の地平」が、この3極構造にどのような影響を及ぼすかを解明しようとする。イーザーにとって、解釈される作品にとってもっとも重要 になるのは、読者であり、そもそも読者がいなければ作品の存立基盤そのものが揺らぐからである。このアイディアは、文学はコミュニケーションである、とい う単純化された命題で表象することができる。

☆Übersetzung (Linguistik)

| Unter Übersetzung

versteht man in der Sprachwissenschaft einerseits die Übertragung der

Bedeutung eines (meist schriftlich) fixierten Textes einer

Ausgangssprache in eine Zielsprache; anderseits versteht man darunter

das Ergebnis dieses Vorgangs. Zur besseren Unterscheidung wird das Produkt eines Übersetzungs- oder Dolmetschvorgangs (einer Translation) auch als Translat bezeichnet. Die Übersetzung fällt gemeinsam mit dem Dolmetschen unter den Begriff Sprach- und Kulturmittlung (Translation). Der maßgebliche Unterschied zwischen Übersetzen und Dolmetschen liegt in der wiederholten Korrigierbarkeit des Translats. Wiederholte Korrigierbarkeit erfordert in aller Regel einen Zieltext, der in Schriftform oder auf einem Klangträger fixiert ist und somit wiederholt korrigiert werden kann, sowie einen in ähnlicher Weise fixierten Ausgangstext, den man wiederholt konsultieren kann. Liegt diese wiederholte Korrigierbarkeit vor, spricht man von einer Übersetzung. Ist jedoch der Ausgangstext oder der Zieltext nicht fixiert, weil er nur einmalig mündlich dargeboten wird, spricht man vom Dolmetschen. Veranschaulichen lässt sich das Prinzip anhand des Vom-Blatt-Dolmetschens: Hier liegt zwar der Ausgangstext schriftlich vor, aber der Zieltext ist nicht oder nur sehr eingeschränkt korrigierbar, da er nur gesprochen wird. In der Sprachdidaktik wird häufig der Begriff Mediation verwendet. Im Unterschied zur Translation hebt der Begriff Mediation hervor, dass sich der Übersetzer oder Dolmetscher als Mediator in einer Vermittlungsposition zwischen zwei Personen befindet, die keine gemeinsame Sprache sprechen. |

言語学では、翻訳とは、一方では(通常は書かれた)テキストの意味を原文言語から訳文言語へ伝達することと理解され、他方では、このプロセスの結果と理解される。 より明確に区別するために、翻訳や通訳のプロセスの成果物(訳文)は翻訳とも呼ばれる。 翻訳は、通訳とともに、言語と文化の仲介(翻訳)という用語に該当する。翻訳と通訳の決定的な違いは、翻訳の反復可能性にある。繰り返し修正可能であるた めには、一般に、文字や音声で固定され、それゆえ繰り返し修正可能なターゲット・テキストと、同様に固定され、繰り返し参照可能なソース・テキストが必要 である。この繰り返し修正可能性が存在する場合、それは翻訳と呼ばれる。しかし、原文や訳文が一度しか口頭で提示されないため固定されていない場合は、通 訳と呼ばれる。この原則は、視力翻訳を使って説明することができる。原文が文字で提供されているにもかかわらず、訳文は話すだけであるため、修正できない か、ごく限られた範囲でしか修正できないのである。 メディエーションという用語は言語教育学でよく使われる。翻訳とは対照的に、メディエーションという用語は、翻訳者や通訳者が、共通の言語を話さない二人の間の仲介者として働くという事実を強調している。 |

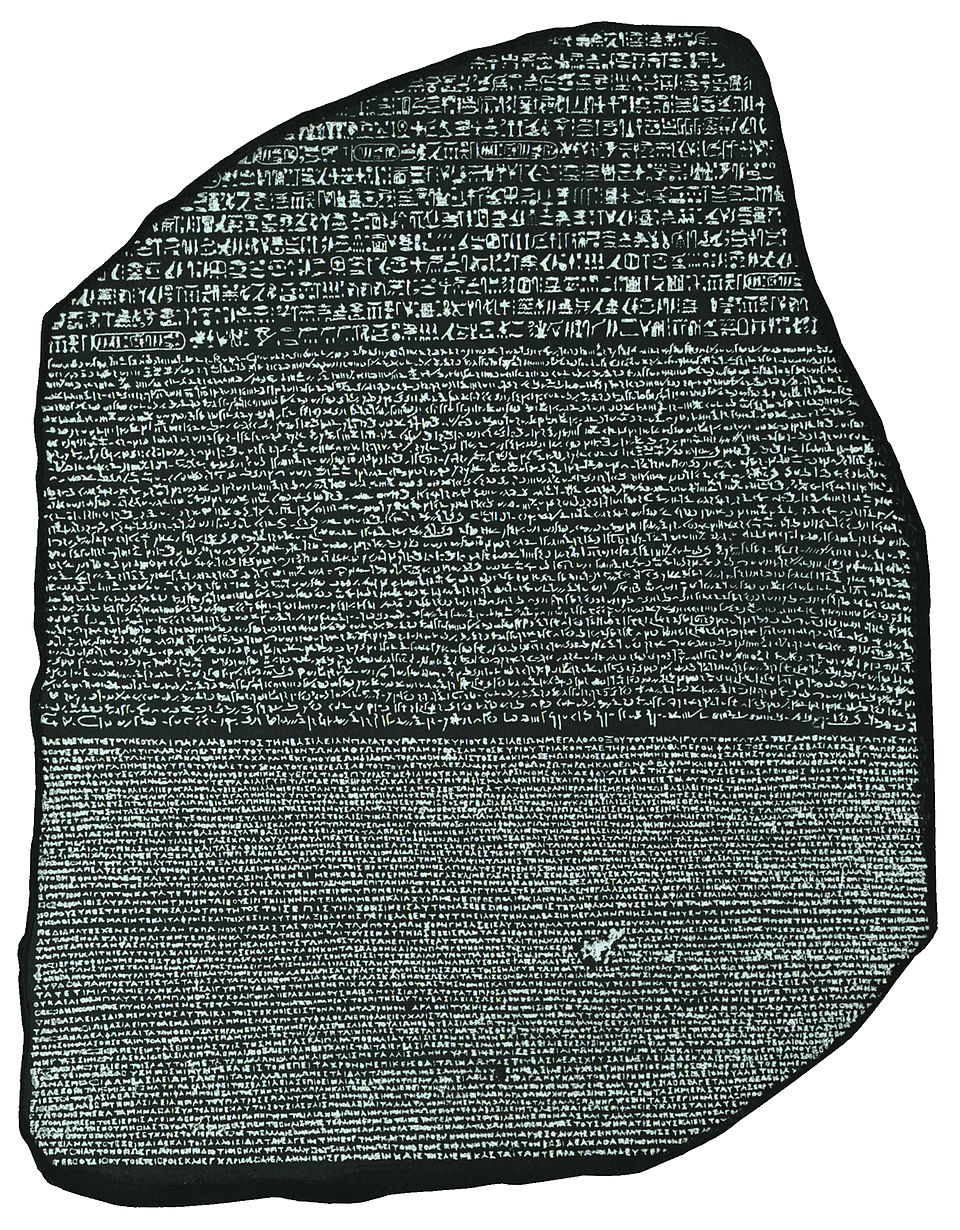

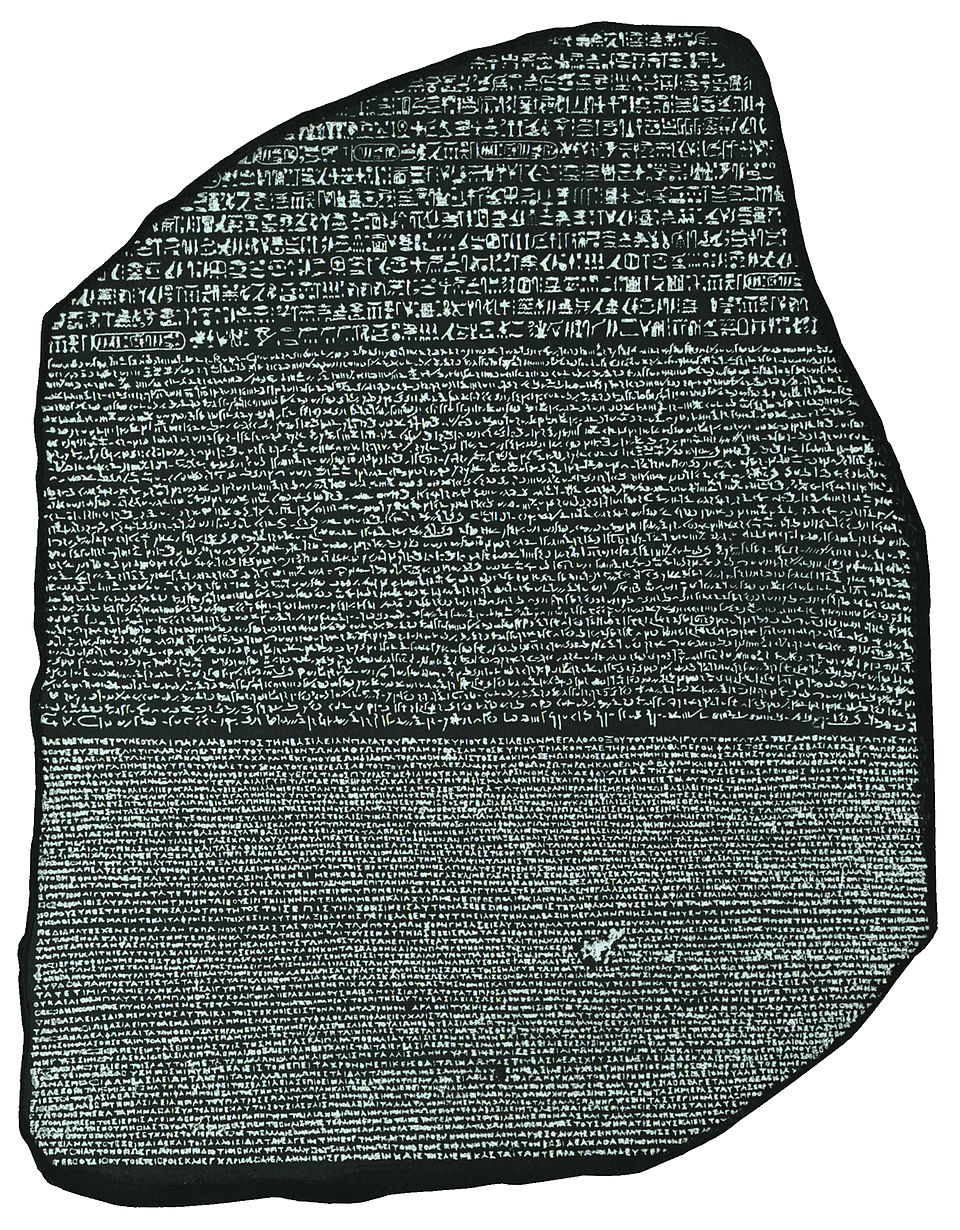

Geschichte Stein von Rosette Die Grundlage für die Entwicklung des Übersetzens bilden die Entstehung der Sprache vor etwa 100.000 Jahren und die Entstehung der Schrift vor etwa 5000 Jahren. Berühmte Übersetzungen sowie Orte und Zeiten besonderer übersetzerischer Aktivität können als Orientierungspunkte im Verlauf der Geschichte dienen. Zum Übersetzen in den Kulturen außerhalb Europas und des Mittelmeerraums ist bisher recht wenig bekannt. Die Geschichte des Dolmetschens, das mit großer Sicherheit älter ist als die Schrift und auch in Kulturen ohne Schrifttradition den kulturellen Austausch förderte, ist noch wenig erforscht. 247 v. Chr. entstand die Septuaginta, die erste Übersetzung der jüdischen Bibel aus dem Hebräischen ins Griechische. Der Legende nach wurde sie von 72 Übersetzern in 72 Tagen angefertigt. Auf etwa 196 v. Chr. wird der Stein von Rosette datiert, dessen Inschrift, ein priesterliches Dekret, in zwei Sprachen und drei Schriften ausgeführt ist: Ägyptisch in demotischer und in Hieroglyphen-Schrift sowie auf Griechisch. Dieses mehrsprachige Dokument half, die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Übersetzungen haben häufig eine zentrale Rolle beim Transfer von Wissen und Kulturtechniken zwischen verschiedenen Völkern gespielt. Dabei kam es zu bestimmten Zeiten zu Häufungen von Übersetzungen zwischen bestimmten Sprachen. Solche Konzentrationen können zum Teil dazu dienen, historische Wissensströme zu verfolgen. Ein Zentrum der Übersetzungstätigkeit war das antike Rom, wo vor allem griechische Literatur ins Lateinische übertragen wurde. Aus dieser Zeit sind theoretische Schriften über Literatur und Redekunst überliefert, die sich mit der noch Jahrhunderte später aktuellen Debatte über „wortgetreues“ oder „freies“ Übersetzen beschäftigen. Eine prominente Figur in der Übersetzungsgeschichte ist Hieronymus (ca. 331–420 n. Chr.), der später heiliggesprochen wurde und als Schutzheiliger der Übersetzer gilt (Internationaler Tag des Übersetzens). Hieronymus wurde von Papst Damasus I. beauftragt, ausgehend von anerkannten griechischen Texten eine Übersetzung der Bibel ins Lateinische anzufertigen. Später übersetzte er das Alte Testament nochmals neu aus dem Hebräischen. Die von ihm erstellte lateinische Bibel, die Vulgata, war lange Zeit der maßgebliche Text für die römisch-katholische Kirche. Im 9. und 10. Jahrhundert entstand in Bagdad ein weiterer Brennpunkt der Übersetzungstätigkeit. Vorrangig wurden wissenschaftliche Werke aus dem Griechischen ins Arabische übersetzt, etwa im Haus der Weisheit. Diese Übersetzungen sollten für die Entwicklung der Wissenschaft im mittelalterlichen Europa[1] eine wichtige Rolle spielen, denn sie bildeten die Grundlage für ein weiteres Übersetzungszentrum, die „Schule von Toledo“. Hier wurden im 12. und 13. Jahrhundert Texte arabischen, sowie griechischen Ursprungs aus der arabischen in die lateinische und später in die spanische Sprache übersetzt. Die Zeit der Renaissance, die im 14. Jahrhundert in Italien begann, markiert mit ihrem erneuten, verstärkten Interesse an den Texten der Antike einen Aufschwung des Übersetzens, der mit der verstärkten schriftlichen Wissensverbreitung durch die Weiterentwicklung des Buchdrucks bis in die Reformationszeit anhielt. Viele der Reformatoren waren Bibelübersetzer und der bekannteste im deutschsprachigen Raum ist Martin Luther. Luther vertrat die Auffassung, dass der Inhalt der Bibel so mit den Mitteln der deutschen Zielsprache ausgedrückt werden sollte, dass er für jeden verständlich wäre: in „natürlichem“, nicht an die grammatischen Strukturen der Ausgangssprachen gebundenen Deutsch. In seinem „Sendbrief vom Dolmetschen“ erklärt er seine Übersetzungsauffassung. Die lutherische Bibelübersetzung war für die Entwicklung und vor allem für die Standardisierung der deutschen Sprache von großer Bedeutung. Eine weitere zentrale Epoche für die Übersetzung im deutschsprachigen Raum, deren Vertreter aber auch europaweit Bedeutung erlangten, ist die Romantik. Es spielten vor allem literarische Übersetzungen aus anderen europäischen Sprachen ins Deutsche eine Rolle, etwa die noch gelesene Schlegel-Tiecksche Shakespeare-Übersetzung. (Siehe Literarische Übersetzung) Zur Zeit der Romantik beschäftigten sich viele Intellektuelle auch theoretisch mit dem Übersetzen, so etwa Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schleiermacher oder Wilhelm von Humboldt. Im 20. Jahrhundert sind neben einem explosionsartigen Wachstum vor allem der Fachübersetzung durch den Ausbau der weltweiten Wirtschaftsbeziehungen auch eine zunehmende wissenschaftliche Theoriebildung, die Gründung von Ausbildungsstätten für Übersetzer und Dolmetscher sowie ihre Organisation in Berufsverbänden mit dem Ziel der Professionalisierung zu beobachten. Die Translatologie (Übersetzungswissenschaft) als Interdisziplin ist noch relativ jung. Ältere übersetzungswissenschaftliche Ansätze neigen zum Teil zu der Auffassung, der Übersetzer solle möglichst alle Aspekte eines Ausgangstextes (wie Metaphern und Vergleiche, Hervorhebungsmuster und thematische Progression, Satzmuster, sprachliche Varietäten als Dialekt oder Soziolekt) gleichermaßen berücksichtigen. Die neueren Ansätze der Übersetzungswissenschaft fordern dagegen, dass die unterschiedlichen Aspekte des Ausgangstextes mit unterschiedlichen Prioritäten versehen werden müssen, damit die Übersetzung genau die vorher zu definierenden Anforderungen des Zieltextlesers erfüllt. Diese Anforderungen werden vor allem anhand von „textexternen Faktoren“ wie Ort und Zeit, Intention des Senders und Erwartung des Empfängers, Konventionen für bestimmte Textsorten in der Zielkultur bestimmt. Im März 2018 teilte Microsoft mit, dass man in der Lage sei, mit einer künstlichen Intelligenz in gleicher Qualität zu übersetzen (in dem Fall von Chinesisch ins Englische) wie ein professioneller menschlicher Übersetzer. Damit sei der Durchbruch bei der maschinellen Übersetzung erzielt worden, den selbst Microsoft nicht so früh erwartet hatte.[2][3] → Hauptartikel: Translatologie |

ロゼッタストーンの歴史 ロゼッタストーンの歴史 翻訳の発展の基礎は、約10万年前の言語の出現と約5000年前の文字の出現である。有名な翻訳や、特定の翻訳活動が行われた場所や時間は、歴史の流れの 中で参考となる。ヨーロッパと地中海地域以外の文化圏における翻訳については、ほとんど知られていない。通訳の歴史は文字よりも古く、文字による伝統のな い文化圏での文化交流を促進したことは間違いないが、まだほとんど研究されていない。 ユダヤ教の聖書をヘブライ語からギリシア語に翻訳した最初のものであるセプトゥアギンタは、紀元前247年に作られた。伝説によれば、72人の翻訳者に よって72日間で作られたという。ロゼッタ・ストーンは紀元前196年頃のもので、その碑文は祭司の命令であり、2つの言語と3つの文字で書かれている。 この多言語文書は、ヒエログリフの解読に役立った。 異なる民族間の知識や文化技術の伝達において、翻訳はしばしば中心的な役割を果たしてきた。ある時代には、特定の言語間の翻訳が集中していた。このような 集中は、知識の歴史的な流れをたどるのに使われることがある。特にギリシャ文学がラテン語に翻訳された。この存在と時間には、文学や弁論術に関する理論的 な著作が残っており、「直訳」か「自由訳」かという議論が扱われている。 翻訳の歴史において著名な人物は、後に列聖され、翻訳者の守護聖人とされているジェローム(紀元331~420年頃)である(国際翻訳デー)。ジェローム はローマ教皇ダマスカス1世から、公認のギリシア語テキストに基づく聖書のラテン語訳を依頼された。その後、旧約聖書をヘブライ語から再翻訳した。彼が作 成したラテン語の聖書「ヴルガータ」は、長い間ローマ・カトリック教会の権威あるテキストであった。 9世紀から10世紀にかけて、翻訳活動のもう一つの中心地がバグダッドに出現した。科学的な著作は主にギリシャ語からアラビア語に翻訳された。これらの翻 訳は、中世ヨーロッパにおける科学の発展において重要な役割を果たすことになる[1]。ここでは12世紀から13世紀にかけて、アラビア語やギリシア語由 来のテキストがアラビア語からラテン語に翻訳され、後にスペイン語に翻訳された。 14世紀にイタリアで始まったルネサンス時代には、古代のテキストへの関心が再び高まり、翻訳が活発化した。改革者の多くは聖書の翻訳者であり、ドイツ語 圏で最もよく知られているのはマルティン・ルターである。ルターは、聖書の内容はドイツ語の対象言語を用いて、誰にでも理解できるように、つまり原語の文 法構造にとらわれない「自然な」ドイツ語で表現すべきだという意見を持っていた。彼は『通訳に関する書簡』の中で、翻訳の概念について説明している。ル ター派による聖書の翻訳は、ドイツ語の発展と、とりわけドイツ語の標準化にとって非常に重要であった。 ドイツ語圏における翻訳のもうひとつの重要な時期は、ロマン主義時代である。他のヨーロッパの言語からドイツ語への文学翻訳が特に重要な役割を果たし、例 えばシェークスピアのシュレーゲル=ティーク訳は今でも広く読まれている。(文学翻訳を参照)ロマン主義時代には、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲー テ、フリードリヒ・シュライアマッハー、ヴィルヘルム・フォン・フンボルトなど、多くの知識人が理論的にも翻訳に関心を寄せていた。 20世紀に入ると、グローバルな経済関係の拡大により、特に専門的な翻訳が爆発的に増加したことに加え、科学的な理論や、翻訳者・通訳者の養成センターの 設立、専門化を目指した専門家団体への組織化が進んだ。学際的な分野としての翻訳学(翻訳研究)は、まだ比較的歴史が浅い。 翻訳学への古いアプローチの中には、翻訳者は原文のあらゆる側面(比喩や比較、強調のパターンや主題の進行、文型、方言やソシオレクトのような言語的多様 性など)を等しく考慮すべきだという考え方をするものもある。一方、最近の翻訳研究のアプローチでは、原文のさまざまな側面に異なる優先順位を与え、訳文 が目標文の読者の事前定義された要件を正確に満たすようにすることが求められている。これらの要件は主に、場所や時代、送り手の意図や受け手の期待、対象 文化における特定の種類のテキストに関する慣習などの「テキスト外的要因」に基づいて決定される。 2018年3月、マイクロソフトは人工知能を使って(この場合は中国語から英語へ)プロの人間翻訳者と同じ品質で翻訳できたと発表した。これは、マイクロソフトでさえこれほど早くとは予想していなかった機械翻訳のブレークスルーだった[2][3]。 → 主な記事 翻訳学 |

| Problematik Doppelte Bindung Das Kernproblem bei der Übersetzung war und ist das Problem der „doppelten Bindung“ des Übersetzers. Der Zieltext soll gleichzeitig eine erkennbare Rückbindung an den ausgangssprachlichen Text besitzen und die Anforderungen des Lesers des zielsprachlichen Textes erfüllen. In dieser doppelten Bindung liegt der Ursprung der Begriffe der rückwärts oder vorwärts (ausgangs- und zielsprachlich und -kulturell) orientierten Übersetzung. Entweder sollen dem Leser der Übersetzung die charakteristischen Eigenschaften der Ausgangskultur und -sprache nahegebracht werden, oder er soll mit einem in der Zielkultur und -sprache unauffälligen und seinen Zweck gut erfüllenden Text versorgt werden. In der literarischen Übersetzung kann sich beispielsweise eine grammatische Struktur der Ausgangssprache als sehr charakteristisch für den Stil des Ausgangstextes herausstellen, durch eine wörtliche Übertragung würde im Zieltext jedoch ein auffällig vom gewohnten Sprachgebrauch abweichender Stil entstehen, der den Leser irritiert. Subjektivität Beim Übersetzungsvorgang sind stets subjektive Faktoren beteiligt: bei der Entscheidung des Übersetzers zwischen Zieltextvarianten durch Gebundenheit des Übersetzers an kulturelle und soziale Hintergründe durch Rezeption und Interpretation des Ausgangstextes durch unterschiedliche methodisch-technische Vorentscheidungen für den Analyse- und Beurteilungsprozess durch die Meinung des Übersetzers (über Funktion, Zweck und Strategie der Übersetzung) |

問題 ダブルバインド 翻訳における核心的な問題は、昔も今も翻訳者の「二重拘束」の問題である。ターゲット・テキストは同時に、原語テキストに戻る認識可能なリンクを持ち、 ターゲット・テキストの読者の要求を満たさなければならない。この二重のリンクが、後方または前方(原文と訳文の言語と文化)志向の翻訳という概念の起源 である。翻訳の読者は、原文の文化や言語の特徴に触れなければならないか、あるいは、訳文の文化や言語が目立たず、その目的を十分に果たすテキストを提供 されなければならない。 例えば、文芸翻訳では、原文の文法構造が原文の文体にとって非常に特徴的であることが判明するかもしれないが、直訳すれば、目標文の文体は通常の用法とは明らかに異なるものとなり、読者をいらいらさせることになる。 主観性 翻訳プロセスには常に主観的な要素が含まれる: 翻訳者がターゲットテキストの変種を判断する場合 翻訳者の文化的・社会的背景への愛着 原文の受容と解釈 分析・評価プロセスにおける、さまざまな方法論的・技術的な事前決定 翻訳者の意見(翻訳の機能、目的、戦略について) |

| Philosophische Implikationen Die Übersetzung ist Thema der Hermeneutik, der Sprachphilosophie und der Erkenntnistheorie. Die Hermeneutik thematisiert das Phänomen der Übersetzung als Erfahrung von Distanz und Andersartigkeit (Alterität). Der für die Hermeneutik so wichtige Umgang mit Überlieferung und Tradition schließt oft die Notwendigkeit der Übersetzung ein. Dabei haben verschiedene Philosophen darauf aufmerksam gemacht, dass der Übersetzer stets in seinem eigenen Horizont steht, in den er das Produkt seiner übersetzerischen Bemühungen einordnen muss. Ein bloßes Übertragen des Textinhaltes von der Quell- in die Zielsprache ist nicht möglich. Der Übersetzer muss sich entscheiden, ob er den notwendigerweise fremdartigen Text an die eigene Sprache angleicht und dessen Fremdartigkeit so zu verdecken versucht, oder ob er diese Fremdartigkeit gerade mit den Mitteln der eigenen Sprache nachbilden möchte. Beide Verfahren sind legitim, eine Entscheidung, welche Version „näher“ am Original ist, lässt sich nicht allein durch Verweis auf die Textgrundlage fällen. Zur Frage der grundsätzlichen Übersetzbarkeit, also der Möglichkeit einer „Inhaltsübertragung“, vertritt etwa Willard Van Orman Quine die These von der Unbestimmtheit der Übersetzung,[4] die besagt, dass zwischen mehreren möglichen Übersetzungsvarianten keine objektive Rangfolge festgelegt werden kann und dass Sprache im Allgemeinen stets nur im Kontext der Erfahrung interpretierbar ist. Sowohl in der Translatologie als auch in der Übersetzungspraxis wird von einer grundsätzlichen Übersetzbarkeit zwischen natürlichen Sprachen ausgegangen, die sich zumindest auf den propositionalen Gehalt einer Äußerung, wenn auch möglicherweise nicht auf jede konnotative Bedeutung erstreckt. „[Es] zeigt sich, dass in natürlichen menschlichen Sprachen im Prinzip alles ausgedrückt werden kann. Wenn es für bestimmte Begriffe oder Konzepte keine eigenen Lexeme gibt, so können sie auf andere Weise ausgedrückt werden, durch morphologische Strukturen oder Umschreibung, Paraphrase bzw. Rückgriff auf andere Konzepte.“[5] In der Sprachphilosophie ist das Problem der Übersetzung aufgrund der These von Interesse, dass sich das Wesen von Sprache, Bedeutung und Sinn gerade beim Übergang von einer Sprache in eine andere ergründen lässt. |

哲学的意味合い 翻訳は解釈学、言語哲学、認識論の対象である。 解釈学は、翻訳という現象を、距離と他者性(alterity)の経験として主題化する。解釈学にとって重要な伝統や伝承を扱うことは、しばしば翻訳の必 要性を含んでいる。様々な哲学者が指摘しているように、翻訳者は常に自らの地平の中に立っており、その地平の中に翻訳の成果物を置かなければならない。原 文の内容をそのまま訳文に移し替えることはできない。翻訳者は、必然的に外国語であるテキストを自国語に適応させ、その外国語性を隠蔽しようとするのか、 それとも自国語の手段を用いてこの外国語性を再現しようとするのかを決めなければならない。どちらの方法がより原文に「近い」かという判断は、原文の根拠 を参照するだけではできない。 基本的な翻訳可能性の問題、すなわち「内容の伝達」の可能性について、例えばウィラード・ヴァン・オーマン・クワインは翻訳の不確定性というテーゼを提唱している[4]。 翻訳学においても翻訳実務においても、自然言語間の基本的な翻訳可能性が想定されており、それは、すべての含蓄的意味には及ばないかもしれないが、少なくとも発話の命題的内容には及ぶ。 "原理的には、人間の自然言語では何でも表現できることがわかった。ある用語や概念がそれ自身の語彙を持たない場合、形態素構造や言い換え、言い換えや他の概念への依拠など、他の方法で表現することができる」[5]。 言語哲学では、言語の本質、意味、感覚は、ある言語から別の言語への移行においてこそ解明されるというテーゼがあるため、翻訳の問題は興味深い。 |

| Kulturelle Übersetzung Der Begriff der kulturellen Übersetzung basiert auf Walter Benjamins Aufsatz „Die Aufgabe des Übersetzers“. In der postkolonialen Lektüre dieses Textes hat Homi K. Bhabha die Übersetzung als „staging of cultural difference“ definiert.[6] Gayatri Chakravorty Spivak hat aus einer ähnlichen Perspektive die Theorie und Praxis der Übersetzung als Form politischer Verantwortung gelesen.[7] Federico Italiano und Michael Rössner haben ausgehend von einer postkolonialen Perspektive die kulturelle Übersetzung als performative Aushandlung von kulturellen Differenzen in einem Prozess der De- und Rekontextualisierung beschrieben.[8] Im deutschsprachigen Raum hat Doris Bachmann-Medick durch ihr Buch zu den Cultural Turns unter anderem den Akzent auf die Kultur als Übersetzung und Übersetzung als soziale und kulturelle Praxis gelegt. Dabei wertet der von ihr geprägte Begriff translational turn „Grenzbereiche und Zwischenräume als typische Übersetzungsräume“ auf.[9] |

文化的翻訳 文化翻訳の概念は、ヴァルター・ベンヤミンのエッセイ『翻訳者の仕事』に基づいている。このテクストのポストコロニアル的な読解において、ホミ・K・バー バは翻訳を「文化的差異の演出」と定義している[6]。ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァクも同様の観点から、翻訳の理論と実践を政治的責任の一形 態として読み解いている[7]。フェデリコ・イタリアーノとミヒャエル・ロスナーはポストコロニアル的な視点に立ち、文化的翻訳を、脱文脈化と再文脈化の 過程における文化的差異のパフォーマティブな交渉と表現している[8]。ドイツ語圏では、とりわけドリス・バッハマン=メディックの『cultural turns(文化の転回)』という著書が文化的翻訳に重点を置いている。 ドイツ語圏では、ドリス・バッハマン=メディックのカルチュラル・ターンに関する本が、翻訳としての文化、社会的・文化的実践としての翻訳を強調してい る。彼女の造語であるトランスレーショナル・ターンという用語は、「典型的な翻訳空間としての境界領域と中間空間」を強調している[9]。 |

| Literarische Übersetzung Die literarische Übersetzung ist die wahrscheinlich bekannteste und in der Öffentlichkeit meistdiskutierte Erscheinungsform des Übersetzens, macht jedoch nur einen geringen Anteil des Übersetzungsmarktes aus. Im Vergleich zu Übersetzern von Gebrauchstexten erzielen literarische Übersetzer ein deutlich geringeres Einkommen, weshalb die Entscheidung für diesen Beruf wohl in den meisten Fällen in der persönlichen Begeisterung für Literatur oder für eine bestimmte Sprache und Kultur begründet ist. Literarische Übersetzungen spielten und spielen eine bedeutende Rolle für den interkulturellen Austausch, das Bild anderer Kulturen in einer bestimmten Sprachgemeinschaft und die Entwicklung nationaler Kultur und Identität. Ein bekanntes Beispiel für die Bedeutung der Auseinandersetzung mit fremden Literaturen ist die Epoche der deutschen Romantik, in der, beispielsweise durch August Wilhelm Schlegel, Dorothea und Ludwig Tieck noch viel genutzte Übersetzungen von Werken europäischer Schriftsteller wie Shakespeare oder Cervantes entstanden. „Übersetzen ist eine literarische Tätigkeit, der kaum je die ihr gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das liegt in ihrem Wesen begründet. Eigentlich erfährt sie nur dann nennenswerte Aufmerksamkeit, wenn sie so schlecht gemacht ist, dass es vielen auffällt. Der gute Übersetzer übt sich nämlich in der Kunst des Unsichtbarwerdens und Verschwindens: Je besser seine Arbeit gelungen ist, desto weniger nimmt man ihn wahr. Die beste Übersetzung wäre eine, bei der man als Leser oder Hörer gar nicht mitbekommt, dass es sich um eine Übersetzung handelt – weil man den Eindruck hat, dass der Originalautor selbst in der übersetzten Sprache spricht, und zwar so, als wäre es seine eigene. Dieses Idealziel ist niemals hundertprozentig erreichbar, man kann sich ihm nur annähern. Ruhm und Anerkennung gibt es für den Übersetzer nur dann zu ernten, wenn er uneitel, genau und in dienender Funktion den Originalautor zur Geltung bringt – zur Geltung in einer anderen Sprache als dessen Muttersprache.“ – Heinz Rudolf Kunze, September 2019 in der deutschsprachigen Ausgabe des Musikjournals Rolling Stone[10] Der jüdische Dichter Chaim Nachman Bialik, der aus vielen Sprachen ins Hebräische übersetzte, schrieb: Eine Übersetzung zu lesen sei wie die Braut durch den Schleier hindurch zu küssen.[11] Siehe auch Kategorie:Übersetzung (Literatur), ReLÜ |

文芸翻訳 文芸翻訳は、おそらく最もよく知られ、最も広く議論されている翻訳形態であるが、翻訳市場に占める割合はわずかである。商業文書の翻訳者に比べ、文芸翻訳 者の収入はかなり低い。そのため、この職業に就くかどうかを決めるのは、文学や特定の言語・文化に対する個人的な熱意に基づく場合がほとんどだろう。 文芸翻訳は、異文化交流、特定の言語共同体における異文化のイメージ、国の文化やアイデンティティの発展において重要な役割を果たしてきたし、現在も果た している。例えば、アウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲル、ドロテア、ルートヴィヒ・ティークは、シェイクスピアやセルバンテスといったヨーロッパの作 家の作品を翻訳し、広く利用された。 「翻訳 」という文学活動は、ほとんど注目されることがない。これはその性質によるものである。実際、翻訳が注目されるのは、多くの人に気づかれるほどひどい出来 になったときだけである。優れた翻訳者は、目立たなくなり、姿を消す術を実践している。最高の翻訳とは、読者や聞き手が翻訳であることに気づかないような 翻訳である。この理想的なゴールは決して100%達成できるものではなく、近づくことしかできない。翻訳者が名声と評価を得ることができるのは、気取ら ず、正確に、そして奉仕的な役割を果たしながら、原作者を前面に押し出すときだけである。"原作者の母国語以外の言語で前面に押し出すときだけである。 - ハインツ・ルドルフ・クンツェ、2019年9月、音楽誌『ローリング・ストーン』ドイツ語版にて[10]。 多くの言語からヘブライ語に翻訳したユダヤ人の詩人チャイム・ナハマン・ビアリクは、「翻訳を読むことは、ベール越しに花嫁にキスをするようなものだ」と書いている[11]。 Category:翻訳(文学)、ReLÜも参照のこと。 |

| Filmsynchronisation und Untertitelung Einen Sonderfall als im weiteren Sinne literarische Übersetzung stellt die Synchronisation von Kino- und Fernsehfilmen dar. Die grundsätzlichen Probleme treffen hier auf weitere Einschränkungen, wie dies zeitliche und rhythmische Limitierung des Textes, Notwendigkeit des Einklangs von Subtexten mit dem Spiel der Akteure sind. Allerdings auch auf die Möglichkeit der nonverbalen Inhaltsvermittlung durch die stimmschauspielerische Nachempfindung des Originals. Somit kann eine werkgetreue Übersetzung mit den Mitteln der Synchronisation nur als Teamleistung von Textübersetzer, Dialogautor, Synchronregie und Sprecher stattfinden. In den meisten Ländern werden fremdsprachige Filme untertitelt, was das Problemfeld vor allem auf die zeitliche Ebene verlagert. Das Zeitfenster ist insbesondere bei dialogreichen Werken meist zu knapp, um neben der reinen Informationsebene noch Subtexte, Wortspiele oder dergleichen berücksichtigen zu können. |

映画のシンクロと字幕 映画やテレビ映画の吹き替えは、広い意味での文芸翻訳の特殊なケースである。ここでは、テキストの時間的・リズム的制約や、サブテキストを俳優の演技と調 和させる必要性など、基本的な問題がさらなる制約を受ける。しかし、声優が原作を模倣することによって、内容を非言語的に伝える可能性もある。つまり、吹 き替えという手段を用いた忠実な翻訳は、テキスト翻訳者、台詞作者、吹き替え監督、そして話し手のチームワークによってのみ行われるのである。 ほとんどの国では、外国語映画には字幕が付けられているが、これは問題を時間的なレベルにシフトさせる。特に台詞の多い作品では、純粋な情報レベルだけでなく、サブテキストや言葉遊びなどを考慮するには、時間軸が短すぎるのが普通だ。 |

| Technische Übersetzung In der Technischen Kommunikation wird eher von Übersetzungstechnikern gesprochen, weil jegliche künstlerische Note unangebracht ist.[12] Dabei tragen technische Übersetzer eine hohe Verantwortung für den übersetzten Text, deren Bedeutung und Interpretation. Eine Fehlinterpretation eines Lesers von technischen Dokumentationen, wie Gebrauchsanleitungen von Maschinen oder auch Packungsbeilagen für Medikamente kann sich unmittelbar auf Menschenleben oder Umwelt auswirken und zu Schäden führen. Ausschlaggebend ist der Ausgangstext, der möglichst unmissverständlich formuliert sein sollte. Trotzdem werden oft kreative und komplexe Satzstrukturen gebildet. Diese erschweren die Arbeit der Übersetzungstechniker unnötig und erhöhen gleichzeitig das Risiko von Fehlübersetzungen.[13] |

技術翻訳 テクニカルコミュニケーションでは、技術翻訳者は翻訳技術者と呼ばれる傾向がある。なぜなら、芸術的なタッチは不適切だからである[12]。機械の取扱説 明書や医薬品の添付文書など、技術文書を読み手が誤って解釈すると、人命や環境に直接的な影響を与え、損害につながる可能性がある。決定的な要因は原文で あり、原文は可能な限り曖昧さを排除して記述されなければならない。にもかかわらず、独創的で複雑な文章構造がしばしば作られる。これらは翻訳技術者の労 働を不必要に困難にし、同時に誤訳のリスクを高める[13]。 |

| Maschinelle Übersetzung → Hauptartikel: Maschinelle Übersetzung und Computerunterstützte Übersetzung Durch „Maschinelle Übersetzung“ werden mittels eines Computerprogrammes – meist mit Hilfe künstlicher Intelligenz – Übersetzungen automatisch durchgeführt. Beispiele für maschinelle Übersetzer sind der Google Übersetzer, Yandex.Translate, DeepL, deren Anwendung laut eigenen Angaben in Blindtests besser abschnitt als die Konkurrenz[14], sowie der Microsoft Translator (siehe auch Liste von maschinellen Übersetzern). Microsoft Research hat im März 2018 eine Künstliche Intelligenz vorgestellt, die von Chinesisch ins Englisch nach eigener Angabe in gleicher Qualität übersetzen kann wie ein professioneller menschlicher Übersetzer. Die Übersetzung von Chinesisch ins Englische gilt als die schwierigste Art der Übersetzung. Nach Microsoft sei dies ein historischer Durchbruch, den man selbst bei Microsoft nicht so früh erwartet hätte.[15][16] |

機械翻訳 → 主な記事: 機械翻訳とコンピュータ支援翻訳 機械翻訳は、コンピュータプログラム(通常は人工知能の助けを借りる)を使って自動的に翻訳を行う。 機械翻訳の例としては、Google Translate、Yandex.Translate、DeepL(ブラインドテスト[14]において競合他社よりも優れた性能を発揮すると主張するア プリケーション)、Microsoft Translatorなどがある(機械翻訳の一覧も参照)。 2018年3月、Microsoft Researchは、プロの人間の翻訳者と同じ品質で中国語から英語に翻訳できると主張する人工知能を発表した。中国語から英語への翻訳は、翻訳の中でも 最も難しいとされている。マイクロソフトによれば、これはマイクロソフトでさえもこんなに早くとは予想していなかったであろう歴史的なブレークスルーであ る[15][16]。 |

| Urheberrecht Das in Deutschland geltende Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) weist in § 3 Übersetzungen als persönliche geistige Schöpfungen und somit als geschützte Werke aus. „Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die persönliche geistige Schöpfungen des Bearbeiters sind, werden unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie selbständige Werke geschützt.“[17] |

著作権法 ドイツ著作権法(Urheberrechtsgesetz)第3条は、翻訳を個人的な知的創作物として認め、保護対象著作物としている。「翻案者の個人的 知的創作物である著作物の翻訳及びその他の翻案は、翻案された著作物の著作権にかかわらず、独立した著作物として保護されるものとする」[17]。 |

| Qualitätsnormen für den Übersetzungsprozess Siehe auch: Qualitätsstandards in der Übersetzung Allgemeines Qualitätsmanagement Wie auf alle anderen Produktionsprozesse und Dienstleistungen können auf Übersetzungsprozesse Normen angewendet werden, die der Sicherung eines festgelegten Qualitätsniveaus dienen sollen. Das bekannteste Beispiel hierfür sind die Qualitätsmanagementnormen der ISO 9000-Normenreihe. Diese Normenreihe definiert allgemein einsetzbare Elemente für nachvollziehbare Qualitätssicherungsprozesse. Seit einiger Zeit existieren jedoch spezifische Normen für die Übersetzungsbranche. DIN 2345: „Übersetzungsaufträge“ → Hauptartikel: DIN 2345 EN 15038 Übersetzungsdienstleistungen DIN 2345 wurde von 2006 bis 2016 durch die EN 15038 „Übersetzungsdienstleistungen“, die als DIN-Norm DIN EN 15038 vorlag, ersetzt, womit eine Registrierung oder Zertifizierung nach DIN 2345 nicht mehr möglich war. Auftraggeber und Übersetzer konnten aber als freie Vertragspartner weiterhin auf diesen Text verweisen. Im Gegensatz zur DIN 2345 konzentriert sich die neue Norm stärker auf das Projektmanagement im Übersetzungsprozess und weniger auf die Übersetzung (Kernprozess) selbst. Dadurch sowie durch einen höheren Anteil an „Muss“-Bestimmungen ist die Norm für Einzelübersetzer schwerer einzuhalten als für Übersetzungsbüros. Hinter Festlegungen der DIN 2345 wie zu Mitwirkungspflichten des Kunden und zur erlaubten Verwendung der Übersetzung fällt die EN 15038 zum Teil zurück.[18] Gemäß EN 15038 erstrecken sich die Anforderungen an den Übersetzungsdienstleister auf folgende Bereiche: der Zweck und Einsatzbereich der Übersetzung die Dokumentation die personellen und technischen Ressourcen das Qualitäts- und Projektmanagement die vertraglichen Rahmenbedingungen die Arbeitsprozesse eventuell angebotene zusätzliche Dienstleistungen Übersetzungsdienstleister können sich von verschiedenen akkreditierten Zertifizierungsdienstleistern hinsichtlich der EN 15038 zertifizieren lassen. Daneben gibt es speziell in Deutschland noch eine von DIN CERTCO geführte Datenbank, in der Unternehmen gegen eine geringe Gebühr gelistet werden, die eine Konformitätserklärung zur Einhaltung der Prozesse der EN 15038 abgegeben haben. Diese erhalten dann einen Registrierungsbescheid und dürfen mit dem Logo von DIN CERTCO werben. Allerdings erfolgt im Gegensatz zu einer Zertifizierung keine Prüfung durch DIN CERTCO. Das Angebot der Registrierung wird von vielen Unternehmen in der Branche und den Branchenverbänden kritisch gesehen, da leicht die Registrierung mit einer Zertifizierung verwechselt werden kann. Ein wichtiger Vorteil der Norm war es, dass sie in 29 Ländern vorlag und damit die internationale Zusammenarbeit erleichterte. Die Norm war nicht unumstritten.[19] Im Abschnitt „Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem Übersetzungsdienstleister“ definiert die EN 15038 die Dienstleistungsspezifikation. ISO 17100 Übersetzungsdienstleistungen Im Jahr 2015 wurde die Norm ISO 17100, die auf EN 15038 basiert, durch das Europäische Komitee für Normung als Ersatz für EN 15038 angenommen und in Deutschland 2016 veröffentlicht. |

翻訳プロセスの品質基準 翻訳品質基準 一般的な品質管理 他のすべての生産プロセスやサービスと同様に、翻訳プロセスにも基準を適用して、定義された品質レベルを確保することができる。その最も有名な例が、 ISO 9000シリーズの品質管理規格である。この一連の規格は、再現可能な品質保証プロセスのために一般的に適用可能な要素を定義している。しかし、翻訳業界 に特化した規格は以前から存在していた。 DIN 2345:「翻訳オーダー」 →主な記事 DIN 2345 EN 15038 翻訳サービス 2006年から2016年にかけて、DIN 2345はEN 15038「翻訳サービス」に取って代わられ、DIN規格DIN EN 15038として利用できるようになったため、DIN 2345に基づく登録や認証はできなくなった。しかし、クライアントと翻訳者は、フリーランスの契約パートナーとしてこのテキストを引き続き参照すること ができる。DIN 2345とは対照的に、新しい規格は翻訳プロセスにおけるプロジェクト管理に重点を置いており、翻訳(コアプロセス)そのものにはあまり重点を置いていな い。その結果、また 「must 」条項の割合が高いため、この規格は翻訳会社よりも個人翻訳者にとって遵守が難しいものとなっている。EN 15038は、DIN 2345の要求事項、例えば、依頼者の協力義務や翻訳文の承認された使用[18]をある程度下回っている。 EN 15038によると、翻訳サービス提供者に対する要求事項は以下の分野をカバーしている。 翻訳の目的と範囲 文書化 人的・技術的リソース 品質とプロジェクト管理 契約条件 作業プロセス 提供される追加サービス 翻訳サービス・プロバイダーは、さまざまな公認認証サービス・プロバイダーによってEN 15038の認証を受けることができる。特にドイツでは、DIN CERTCOが管理するデータベースがあり、EN 15038のプロセスへの適合宣言書を提出した企業が、少額の手数料でリストアップされている。これらの企業には登録証が発行され、DIN CERTCOのロゴを使って広告を出すことが許可される。しかし、認証とは対照的に、DIN CERTCOは審査を行わない。登録は認証と混同されやすいため、多くの業界企業や業界団体から批判的な見方をされている。 この規格の重要な利点は、29カ国で利用でき、国際協力が促進されることであった。EN 15038の「依頼者と翻訳サービス提供者の間の合意」の項では、サービス仕様が定義されている。 ISO 17100 翻訳サービス 2015年、EN 15038をベースとするISO 17100規格がEN 15038の代替として欧州標準化委員会で採択され、2016年にドイツで発行された。 |

| Fakultät für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Genf Übersetzen, Fachzeitschrift Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke Liste lateinischer Übersetzungen moderner Literatur Liste der am häufigsten übersetzten literarischen Werke |

ジュネーブ大学翻訳・通訳学部 翻訳専門誌 ドイツ語圏文学・科学翻訳者協会 現代文学のラテン語翻訳リスト 最も多く翻訳された文学作品のリスト |

| Literatur Jörn Albrecht: Linguistik und Übersetzung. Tübingen 1973, ISBN 3-484-50063-8. Friedmar Apel, Annette Kopetzki: Literarische Übersetzung. J. B. Metzler, Stuttgart, ISBN 3-476-12206-9. Doris Bachmann-Medick: Übersetzung neu denken. Eine gesellschaftliche Perspektive. Campus, Frankfurt/New York 2026, ISBN 978-3-593-52219-7. Doris Bachmann-Medick: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. 7. Auflage, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2021, ISBN 3-499-55675-8. Marco Baschera, Pietro De Marchi, Sandro Zanetti (Hrsg.): Zwischen den Sprachen / Entre les langues. Mehrsprachigkeit, Übersetzung, Öffnung der Sprachen / Plurilinguisme, traduction, ouverture des langues. Aisthesis, Bielefeld 2019, ISBN 978-3-8498-1235-5. David Bellos: Was macht der Fisch in meinem Ohr? Übersetzung von Silvia Morawetz, Eichborn, Köln 2013, ISBN 978-3-847905-32-5. Homi K. Bhabha: The Location of Culture. 2. Auflage, Routledge, London 2004. Larisa Cercel (Hrsg.): Übersetzung und Hermeneutik / Traduction et herméneutique (= Zeta Series in Translation Studies 1). Zeta Books, Bukarest 2009, ISBN 978-973-1997-06-3. Umberto Eco: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Übersetzung von Burkhart Kroeber, Hanser, München 2006, ISBN 3-446-20775-9. José Ortega y Gasset: Miseria y esplendor de la traducción. Elend und Glanz der Übersetzung. dtv, München 1948 und 1976 (zweisprachig). Federico Italiano, Michael Rössner (Hrsg.): Translatio/n. Narration, Media and the Staging of Differences. transcript-Verlag, Bielefeld 2012, ISBN 978-3-8376-2114-3. Esther Kinsky: Fremdsprechen. Gedanken zum Übersetzen. Matthes & Seitz, Berlin 2013, ISBN 978-3-88221-038-5. Werner Koller: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Quelle und Meyer, Heidelberg/Wiesbaden 1992. Judith Macheiner: Übersetzen. Ein Vademecum. Piper, München/Zürich 2004, ISBN 3-492-23846-7. Klaus Mudersbach (mit Heidrun Gerzymisch-Arbogast): Methoden des wissenschaftlichen Übersetzens (= UTB, Bd. 1990). Francke, Tübingen 1998, ISBN 3-8252-1990-9. Christiane Nord: Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Groos, Heidelberg 1995. Angelika Ottmann (Hrsg.): Best Practices – Übersetzen und Dolmetschen. Ein Nachschlagewerk aus der Praxis für Sprachmittler und Auftraggeber. BDÜ-Fachverlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-938430-85-9. Mary Snell-Hornby, Jürgen F. Schopp: Übersetzung. In: Europäische Geschichte Online. Hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte (Mainz), 2012. Zugriff am: 17. Dezember 2012. Mary Snell-Hornby (Hrsg.): Übersetzungswissenschaft – Eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis. Francke, Tübingen/Basel 1994. Mary Snell-Hornby et al.: Handbuch Translation. Stauffenburg, Tübingen 1999, ISBN 3-86057-992-4. Jürgen Stähle: Vom Übersetzen zum Simultandolmetschen. Handwerk und Kunst des zweitältesten Gewerbes. Franz Steiner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-515-09360-6. George Steiner: Nach Babel. Aspekte der Sprache und des Übersetzens. Erweiterte Neuauflage. Übersetzung von Monika Plessner unter Mitwirkung von Henriette Beese. Übersetzung des Vorwortes sowie der überarbeiteten und neuen Textpassagen durch Peter Sillem. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-518-40648-5. translate/eipcpBorders (Hrsg.): Nations, Translations. Übersetzung in einer globalisierten Welt. Turia + Kant, Wien 2009, ISBN 978-3-85132-545-4. Lawrence Venuti (Hrsg.): The Translation Studies Reader. 2. Auflage, Routledge, London 2004. Walter Widmer: Fug und Unfug des Übersetzens. Sachlich-polemische Betrachtungen zu einem literarischen Nebengleise. Köln 1959. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: Was ist Übersetzen? In: Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: Reden und Vorträge. Band 1, 3. Auflage. Berlin 1913, S. 1–29. |

文学 イェルン・アルブレヒト:言語学と翻訳。Tübingen 1973, ISBN 3-484-50063-8. Friedmar Apel, Annette Kopetzki: Literarische Übersetzung. J. B. Metzler, Stuttgart, ISBN 3-476-12206-9. Doris Bachmann-Medick: 翻訳を再考する。社会的視点。Campus, Frankfurt/New York 2026, ISBN 978-3-593-52219-7. Doris Bachmann-Medick: Cultural Turns. カルチュラル・スタディーズの新しい方向性。第7版, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2021, ISBN 3-499-55675-8. Marco Baschera, Pietro De Marchi, Sandro Zanetti (eds.): Zwischen den Sprachen / Entre les langues. 言語間の相互作用、翻訳、言語間の相互作用 / Plurilinguisme, traduction, ouverture des langues. Aisthesis, Bielefeld 2019, ISBN 978-3-8498-1235-5. ダヴィド・ベロス:魚は私の耳で何をしているのか?Silvia Morawetz訳、Eichborn, Cologne 2013, ISBN 978-3-847905-32-5. ホミ・K・バーバ: 文化の位置. 2nd edition, Routledge, London 2004. Larisa Cercel (ed.): Übersetzung und Hermeneutik / Traduction et herméneutique (= Zeta Series in Translation Studies 1). Zeta Books, Bucharest 2009, ISBN 978-973-1997-06-3. Umberto Eco: Quasi the same with different words. 翻訳について。Burkhart Kroeber訳、Hanser, Munich 2006, ISBN 3-446-20775-9. José Ortega y Gasset: Miseria y esplendor de la traducción. Elend und Glanz der Übersetzung. dtv, Munich 1948 and 1976(バイリンガル)。 Federico Italiano, Michael Rössner (eds.): Translatio/n. Narration, Media and the Staging of Differences. Transcript-Verlag, Bielefeld 2012, ISBN 978-3-8376-2114-3. Esther Kinsky: 外国語。翻訳についての考察。Matthes & Seitz, Berlin 2013, ISBN 978-3-88221-038-5. Werner Koller: Introduction to Translation Studies. Quelle and Meyer, Heidelberg/Wiesbaden 1992. Judith Macheiner: Translating. A Vademecum. Piper, Munich/Zurich 2004, ISBN 3-492-23846-7. Klaus Mudersbach (Heidrun Gerzymisch-Arbogast と共著): Methoden des wissenschaftlichen Übersetzens (= UTB, volume. 1990). Francke, Tübingen 1998, ISBN 3-8252-1990-9. Christiane Nord: テキスト分析と翻訳: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Groos, Heidelberg 1995. Angelika Ottmann (ed.): Best Practices - Translating and Interpreting. Angelika Ottmann (ed.): Best Practices - Translating and Interpreting. BDÜ-Fachverlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-938430-85-9. Mary Snell-Hornby, Jürgen F. Schopp: Translation. In: European History Online. ヨーロッパ史研究所(マインツ)編集、2012年: 17 December 2012. Mary Snell-Hornby (ed.): Translation Studies - A New Orientation. 理論と実践の統合について。Francke, Tübingen/Basel 1994. Mary Snell-Hornby et al: Handbuch Translation. Stauffenburg, Tübingen 1999, ISBN 3-86057-992-4. Jürgen Stähle: 翻訳から同時通訳へ。2番目に古い職業の技術と芸術。Franz Steiner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-515-09360-6. George Steiner: After Babel. 言語と翻訳の諸相。増補新版。モニカ・プレスナーがヘンリエッテ・ベーゼの協力を得て翻訳した。ピーター・シレムによる序文と改訂・新テキスト部分の翻 訳。Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-518-40648-5. translate/eipcpBorders (ed.): Nations, Translations. グローバル化する世界における翻訳。Turia + Kant, Vienna 2009, ISBN 978-3-85132-545-4. Lawrence Venuti (ed.): The Translation Studies Reader. 2nd edition, Routledge, London 2004. Walter Widmer: Fug und Unfug des Übersetzens. 文学の脇道に関する客観的-極論的観察。Cologne 1959. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: 翻訳とは何か?In: Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: Speeches and Lectures. 第1巻、第3版。Berlin 1913, pp. |

| Einzelnachweise 1. Vgl. auch Joachim Heinzle (Hrsg.): Übersetzen im Mittelalter. Cambridger Kolloquium 1994. Berlin (= Veröffentlichung der Wolfram-von-Eschenbach-Gesellschaft.) KI übersetzt so gut wie ein Mensch, golem.de vom 16. März 2018 “Historischer Durchbruch” – KI übersetzt Chinesisch so gut wie ein Mensch (Memento vom 8. Juni 2018 im Internet Archive), vrodo.de vom 15. März 2018 Willard Van Orman Quine: Translation and Meaning, § 16. Zitiert nach Wunderlich: Arbeitsbuch Semantik. 2. Aufl. 1991, S. 19. 5. Michael Dürr, Peter Schlobinski: Deskriptive Linguistik. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, ISBN 978-3-525-26518-5, S. 174. Bhabha: The Location of Culture. 2004, S. 325. Spivak: The Politics of Translation. In Venuti: The Translation Studies Reader. 2004, S. 369–388. Italiano Rössner: Translatio/n. Narration, Media and the Staging of Differences. 2012 Bachmann-Medick: Cultural Turns. 2021, S. 253. 10. Heinz Rudolf Kunze: Der Boss als Chefsache. – Zum ersten Mal hat Bruce Springsteen seine Lyrics für ein Kompendium samt detaillierter Analyse freigegeben. Heinz Rudolf Kunze, der die Songtexte ins Deutsche übertrug, über das Übersetzen im Allgemeinen und im Besonderen. In: Rolling Stone, deutschsprachige Ausgabe, Ausgabe 299, September 2019, Seiten 80 und 81, ISSN 1612-9563 – Für das deutschsprachige Buch Like A Killer In The Sun – Songtexte von Leonardo Colombati hat Kunze im Auftrag des Reclam-Verlags 101 Songtexte von Bruce Springsteen in die deutsche Sprache übersetzt, die von Springsteen für diese Veröffentlichung autorisiert wurden. Zitiert in Lorenz Wachinger: „Verhüllt und offenkundig“: Samuel Joseph Agnons unvollendeter Roman „Schira“. In: Stimmen der Zeit, Bd. 230 (2012), S. 121–130, hier S. 122. Wolfgang Sturz: Vom Sammler zum Vordenker (Memento vom 28. Juli 2014 im Internet Archive). In: technischen kommunikation, Ausgabe 05/13 Mark Twain: Die schreckliche deutsche Sprache. Maschinelle Übersetzer: DeepL macht Google Translate Konkurrenz. heise.de, 29. August 2017 15. KI übersetzt so gut wie ein Mensch, golem.de vom 16. März 2018 “Historischer Durchbruch” – KI übersetzt Chinesisch so gut wie ein Mensch (Memento vom 8. Juni 2018 im Internet Archive), vrodo.de vom 15. März 2018 Quelle: gesetze-im-internet.de: urhg Manuel Cebulla: Die DIN EN 15038 aus juristischer Sicht: Wie weit ist es zum Branchenstandard? In: MDÜ: Fachzeitschrift für Dolmetscher und Übersetzer. 53. Jg., Nr. 1, 2007, ISSN 1618-5595, S. 18–22. Valerij Tomarenko: DIN EN 15038 und das Vier-Augen-Prinzip Unsachgemäße Diskussion. In: MDÜ: Fachzeitschrift für Dolmetscher und Übersetzer. 58. Jg., Nr. 3, 2012, ISSN 1618-5595, S. 38–41. 20. eine der bis jetzt wenigen akademischen Untersuchungen über die Standards literarischer Übersetzungen |

参考文献 1 Joachim Heinzle (ed.): Translating in the Middle Ages. Cambridge Colloquium 1994. ベルリン(=ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハ協会の出版物)。 AIが人間並みに翻訳、golem.de 2018年3月16日より 「Historic breakthrough」 - AI translates Chinese as well as a human (Memento of 8 June 2018 in the Internet Archive), vrodo.de 2018年3月15日より Willard Van Orman Quine: Translation and Meaning, § 16, cited from Wunderlich: Arbeitsbuch Semantik. 2nd ed. 1991, p. 19. 5 Michael Dürr, Peter Schlobinski: Descriptive Linguistics. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, ISBN 978-3-525-26518-5, p. 174. Bhabha: The Location of Culture. 2004, S. 325. Spivak: The Politics of Translation. Venuti: The Translation Studies Reader. 2004, S. 369-388. Italiano Rössner: Translatio/n. ナレーション、メディア、差異の演出. 2012 Bachmann-Medick: Cultural Turns. 2021, S. 253. 10 ハインツ・ルドルフ・クンツェ:ボスの問題としてのボス。- ブルース・スプリングスティーンが初めて、詳細な分析を含む大要のために歌詞を発表した。歌詞をドイツ語に翻訳したハインツ・ルドルフ・クンツェが、翻訳 一般について、そして特に翻訳について語る。In: Rolling Stone, German-language edition, issue 299, September 2019, page 80 and 81, ISSN 1612-9563 - Leonardo Colombati著『Like A Killer In The Sun - Songtexte』(ドイツ語版)のために、クンツェはReclam Verlag社に代わってブルース・スプリングスティーンの101曲の歌詞をドイツ語に翻訳し、この出版のためにスプリングスティーンの許可を得た。 Lorenz Wachinger: 「Verhüllt und offenkundig」: Samuel Joseph Agnon's unfinished novel 「Schira」. In: Stimmen der Zeit, vol. 230 (2012), pp. Wolfgang Sturz: From collector to mastermind (Memento from 28 July 2014 in the Internet Archive). In: テクニカルコミュニケーション, issue 05/13 マーク・トウェイン:恐ろしいドイツ語。 機械翻訳者:DeepLがグーグル翻訳と競う。heise.de、2017年8月29日 第15回 AIが人間並みに翻訳する、golem.de、2018年3月16日 「歴史的なブレークスルー」 - AIが人間並みに中国語を翻訳する(Internet Archiveの2018年6月8日のMemento)、2018年3月15日からvrodo.de 出典:gesetze-im-internet.de:urhg Manuel Cebulla: DIN EN 15038 from a legal perspective: How far is it becoming an industry standard? MDÜ: 通訳・翻訳者専門誌。第53巻第1号、2007年、ISSN 1618-5595、18-22頁。 ヴァレライ・トマレンコ:DIN EN 15038と四つの目の原則 不適切な議論。MDÜ: Professional Journal for Interpreters and Translators. 第58巻第3号、2012年、ISSN 1618-5595、38-41頁。 20.文芸翻訳の基準に関する現在までの数少ない学術研究の一つである。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersetzung_(Linguistik) |

|

文献

Wolfgang Iser, Das Fiktive und das Imagina"re. Perspektiven literarischer Anthropologie, 1991.

出典:暮沢剛巳「受容美学」 www.artgene.net/dictionary/cat74/

Walter Benjamin's Archive, Verso. 2007.

ウィキペディア(日本語)「イーザー」 http://bit.ly/IiPU56

・作品の翻訳における〈死後の生 Nachleben〉という考え方が重要(→作品の自己展開という観点から受容美学にも関与する)。

1)言語は行動のための伝達の手段ではない

2)人間における多様な諸言語間の類縁性

3)芸術作品の自立的存在の客観性

(三島 1998:167-168)

・「純粋言語の前ではあらゆる志向が消滅 する」(三島 1998:168)

・純粋言語とは……(三島 1998:169-170)

・翻訳とは非連続的存在である(三島 1998:170-171)

・「翻訳する側の言語は、歴史とともに変 化していく以上、常に新たな、常に最終的な、作品の死後の生が作られねばならない。そしてそれぞれの バージョンは、原作の特定の側面、独自の存在へと救出しているのである」(三島 1998:172)。

「聞き手の語り手に対する素朴な関係は語 られたことを覚えておこうという関心によって支配されている、ということは、これまでほとんど顧みられ ることがなかった。無心な聞き手にとって重要な点は、話を再現する可能性を確保することだ。記憶(ゲデヒトニス)こそ、他の何ものにもまして叙事的な能力 である。すべてを包括する記憶によってのみ、叙事文学は、一方では事物の成り行きをわがものとし、他方ではそれら事物の消滅、すなわち死の暴力と和解する ことができる」——ヴァルター・ベンヤミン「物語作家」1936年(Banjamin_NIkolai_Leskov1936.pdf)

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099