弘末雅士『人喰いの社会史:カンニバリズムの語りと異文化共存』

書評フルコース・メニュー:Book review of a Dr.Masashi

Suehiro's Book

弘末雅士『人喰いの社会史:カンニバリズムの語りと異文化共存』

書評フルコース・メニュー:Book review of a Dr.Masashi

Suehiro's Book

弘末雅士『人喰いの社会史:カンニバリズムの語りと 異文化共存』東京:山川出版社、二〇一四年。定価:二四〇〇円(+税)、ISBN978-4-634-64073-3

《前菜》

文化史上の奇習あるいは、その実在について真贋論争 が終わらない喰人(カンニバリズム)に興味のある読者には是非とも一読をすすめたい好著である。日本は世界の先進国のなかでも質の高い歴史書の出版点数が 多く、また宗教的イデオロギーに毒されたジャンク本が少ないことは、自国文化として誇ってもいいと評者は思う。他方そのぶん、この国では粗雑な唯物論や実 証主義——それらを〈悪しき歴史フェチ・イデオロギー〉の源泉と私は呼びたい——の影響のもとでの「篤実」な蓄積がありすぎて、大胆な思想史的冒険がな い。それゆえ歴史学の良書と呼ばれてきたものは、泰西のものにくらべると明らかに「退屈」なものが多い。その点で本書は、そのような潮流から外れた好著だ と言える。著者・弘末雅士(一九五二〜)が言うように、喰人(カンニバリズム)は専門家・市井人を問わず「つねに」好奇の眼に晒されてきた。

《サラダ》

文化人類学者ウィリアム・アレンズは、喰人は機会的 なものとしてもまた慣習的行為としても、それらのレパートリーとしては特異的なものであり「未開人や野蛮人」は我々の想定以上にそれほど「人を喰っていな い」ということを大胆に提唱した。しかしながら今日では、アレンズのテーゼは実証派の学者達からは暗黙のうちに否定されており、その信奉者は少数派に属す る。

《スープ・パン》

ただしこれはアレンズ・テーゼが本質的に持つ瑕疵や 限界ではなく、どんな(想像を絶する残忍な)文化的奇習でも、歴史的現象として例外なく存在しなかったと主張することが論理上の構成としてかなり無茶な立 論であったためである。そして、またこれは反証可能性すなわち〈無謬論は科学的真理を担保できない〉というK・ポパーの巧妙な修辞の皮肉な帰結であった。 したがって、私が考えるアレンズ・テーゼの重要性は「野蛮人は人を喰う」のではなく「『人を喰う隣人』を(我々は)野蛮人であるとステレオタイプしてき た」ということにある。歴史資料はアレンズの所論では事実よりもコロニアル言説の批判の素材として利用されている。アレンズは、このような(我々の)無反 省な〈他者表象化の原理〉をみごとな形で彫琢したのである。

《魚料理からソルベへ》

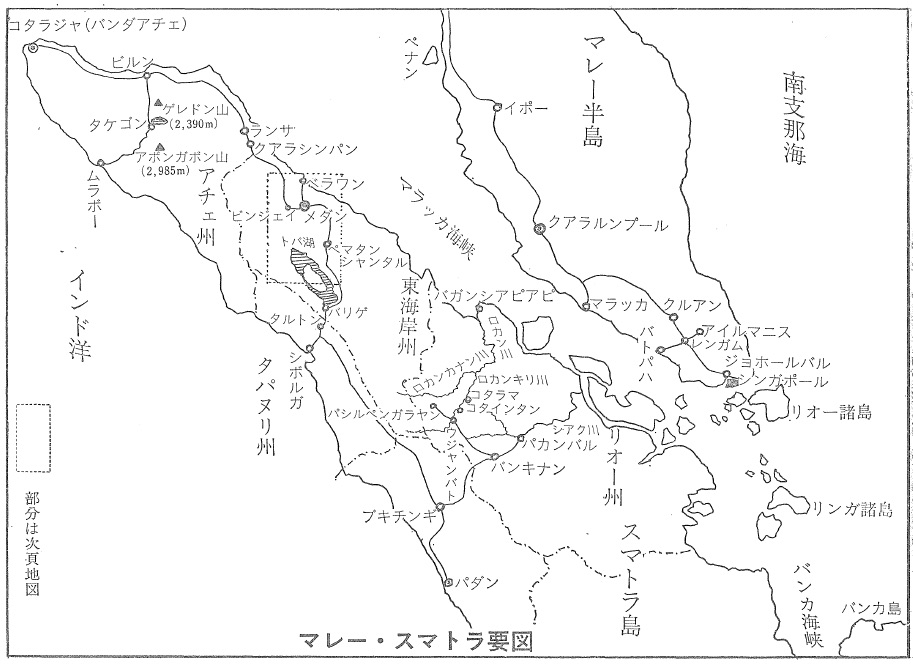

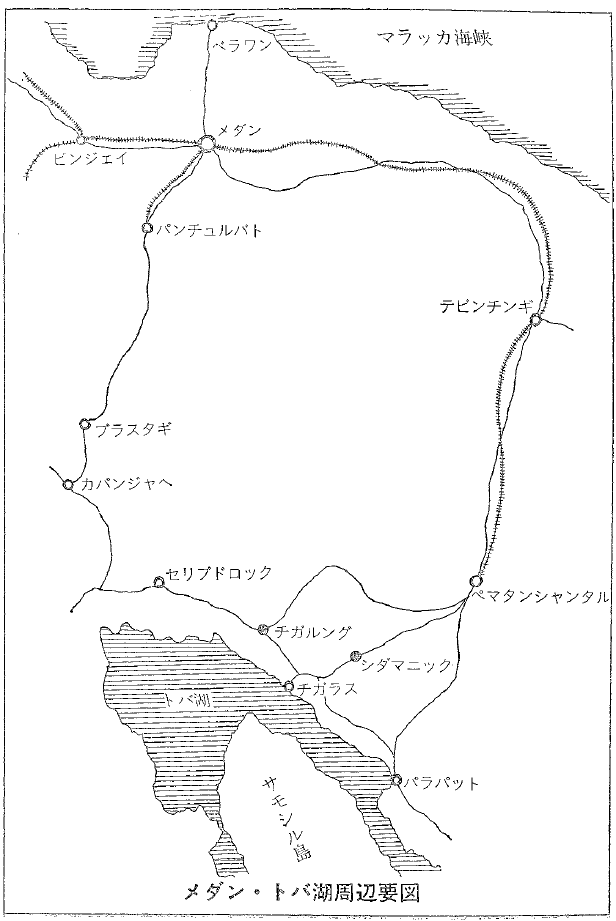

本書は、アレンズの良心的な学問的反省を、弘末の専 門領域であるエスノヒストリーあるいは東南アジア地域史——彼の場合はインドネシア・スマトラ島のトバ・バタック文化——の歴史叙述のなかに検証したこと にある。私がこれを好著と判断する理由である。

《肉料理》

著作は六章構成であり、最初の二章が、喰人=カンニ バルの語源となった西インド諸島の野蛮人(カリブ海の名称は喰人族カリブから由来するのだ!)の経緯、そして先に述べたアレンズの所論、そして、歴史的喰 人記述のメッカであった現在のブラジルのトゥピ系の人々の「奇習」の謂れなどが詳述されている。三章から五章までは、インドネシア島嶼部北スマトラの食人 ——著者は喰人と書かずこの文字を充てる——風聞や「慣行」についての3つの独立した諸論文からなっている。ここは本書のメインディッシュの部分である。 最終の六章では、喰人慣行の中身の分析よりも、トバ・バタック人=喰人者という言説についての、外部者と当事者による歴史的表象の変遷に関する叙述に力点 がおかれる。最後には短い「あとがき」がある。フルコースの食事としては、この部分は冒頭の一章の中に組み込まれるか「はしがき」と書かれる部分に移され るべきだったかもしれない。なぜなら東南アジア史学の碩学が、どうして今、そしてなぜ人喰い(食人)を取り上げるのかということについて正直にその心情を 語っているからである。

《チーズとフルーツ》

「あとがき」は「はしがき」にむしろ書かれるべきだ ——と評者は思う——という本書の〈書記法に関するクロノロジー批判〉をおこなったついでに、本書の叙述の順番についても注文をつけておこう。冒頭におい てカンニバリズムについてのアレンズの所論を紹介しておきながら、著者は喰人が慣習的に行われたのか、それとも言説にすぎないのかということについての統 一した著者の見解を曖昧にしたまま、終章まで引き延ばしている。しかし終章でも、バタックのカンニバリズム現象についての歴史的挿話と、当事者であるバ タックの人たちがそれに呼応して言わば「演出された本物性」 (E・ゴフマン)を当事者が演出・演技していたのだという事実のみが語られる。だとすれば 冒頭の問題提起は、再度終章において連関する形で吟味・結論されるべきであったのではないか。

《デザート・コーヒー》

アレンズの著作が岩波書店から折島正司によって翻訳

出版されて今年は三三年目にあたる。その解説のなかでアレンズ・テーゼには必ずしも組しなかった山口昌男(一九三一〜二〇一三)がアフリカ研究の盟友であ

るアレンズの著作を、友愛をもってたしなめつつ、その全体像を「人を食った人類学」と評した。その意味で、私が奉ずる人類学の盟友たる歴史学のこの地域研

究の泰斗による本書を一言で評するとすると、それは「人を食った歴史学」となるだろう。言説の歴史分析たる本書、弘末の著作は「人を食っていない」トバ・

バタックの歴史記述との相補関係において、今後より明晰なものになるだろう。

《プチフール》

弘末雅士(ひろすえ・まさし, b.1952)立教大学文学部教授。専門領域は海域東南アジア史

バタックの儀礼的カニバリズム(Wiki, Batak,より)

| Ritual cannibalism

was well documented among pre-colonial Batak people, being performed in

order to strengthen the eater's tendi.[23]

In particular, the blood, heart, palms and soles of the feet were seen

as rich in tendi. |

The tendi

cult.植民地時代以前のバタック族の間では儀式的な喰人はよく記録されており、食べる人のテンディを強化するために行われていた[23]。特

に、血液、心臓、手のひら、足の裏はテンディが豊富であるとみなされていた。 |

| In Marco Polo’s

memoirs of his stay on the east coast of Sumatra (then called Java

Minor) from April to September 1292, he mentions an encounter with hill

folk whom he refers to as "man-eaters".[24] From secondary sources,

Marco Polo recorded stories of ritual cannibalism among the "Battas".

Marco Polo's stay was restricted to the coastal areas, and he never

ventured inland to directly verify such claims. Despite never

personally witnessing these events, he was nonetheless willing to pass

on descriptions which were provided to him, in which a condemned man

was eaten: "They suffocate him. And when he is dead they have him

cooked, and gather together all the dead man's kin, and eat him. And I

assure you they do suck the very bones till not a particle of marrow

remains in them...And so they eat him up stump and rump. And when they

have thus eaten him they collect his bones and put them in fine chests,

and carry them away, and place them in caverns among the mountains

where no beast nor other creature can get at them. And you must know

also that if they take prisoner a man of another country, and he cannot

pay a ransom in coin, they kill him and eat him straightway.[25] |

マ

ルコ・ポーロが1292年4月から9月までスマトラ(当時は小ジャワと呼ばれていた)東岸に滞在した際の回想録の中で、彼は「人食い」と呼ぶ丘の民との遭

遇に言及している[24]。

二次資料から、マルコ・ポーロは「バッタ」たちの儀式的食人の物語を記録している。マルコ・ポーロの滞在は沿岸部に限定されており、そのような主張を直接

確かめるために内陸部に足を踏み入れたことはなかった。しかし、マルコ・ポーロは、そのような話を直接聞いたことはないにもかかわらず、「死刑囚が食べら

れた。そして、死んだら調理して、死んだ男の親族を全員集めて食べる。そして、骨髄のかけらも残らないほど骨をしゃぶり、切り株と切り株を食べ尽くす。こ

うして彼を食べると、彼らは彼の骨を集め、立派な櫃に入れて運び出し、獣も他の生き物も近づけない山の中の洞窟に置くのである。また、あなたがたは、彼ら

が他国の人を捕虜にして、その人が貨幣による身代金を支払うことができなければ、彼らはその人を殺してすぐに食べることを知らなければならない[25]。 |

| The Venetian Niccolò de' Conti

(1395–1469) spent most of 1421 in Sumatra in the course of a long

trading journey to Southeast Asia (1414–1439), and wrote a brief

description of the inhabitants: "In a part of the island

called Batech live cannibals who wage continual war on their neighbors."[26][27] |

ベ

ネチア人のニッコロ・デ・コンティ(1395-1469)は、東南アジアへの長い貿易の旅(1414-1439)の途中、1421年のほとんどをスマトラ

島で過ごし、住民の簡単な説明を書いている。「バテックと呼ばれる島の一部には、隣人に絶え間ない戦争を仕掛ける人食い人種が住んでいる」[26]

[27]と書いている。 |

| Sir

Thomas Stamford Raffles

in the 1820s studied the Batak and their rituals and laws regarding the

consumption of human flesh, writing in detail about the transgressions

that warranted such an act as well as their methods.[28] Raffles stated

that "It is usual

for the people to eat their parents when too old to work," and

that for certain crimes a criminal would be eaten alive: "The flesh is eaten raw

or grilled, with lime, salt and a little rice."[29] |

1820 年代にトマス・スタンフォード・ラッフルズ卿がバタック族とその人肉消費に関する儀式と法律を研究し、そのような行為を正当化する罪とその方法について詳 しく書いた[28]。 ラッフルズは、「人々が年を取って働けないときに両親を食べるのは普通だ」と述べ、特定の罪のために犯罪者は生きて食べられるとした。「肉は生か焼かれ、 ライム、塩、少しの米と一緒に食べられる」[29]。 |

| The German physician and

geographer Franz Wilhelm Junghuhn

visited the Batak lands between 1840 and 1841. Junghuhn says about

cannibalism among the Batak (whom he called "Battaer"): "People

do the honest Battaer an injustice when it is said that they sell human

flesh in the markets, and that they slaughter their old people as soon

as they are unfit for work...They eat human flesh only in wartime, when

they are enraged, and in a few legal instances." Junghuhn tells

how after a perilous and hungry flight he arrived in a friendly

village, and the food that was offered by his hosts was the flesh of

two prisoners who had been slaughtered the day before,[30] however he

maintains that the Batak exaggerated their love of human flesh in order

to frighten off would-be invaders and to gain occasional employment as

mercenaries for the coastal tribes who were plagued by pirates.[31] |

ド

イツの医師で地理学者のFranz Wilhelm

Junghuhuhnは、1840年から1841年にかけてバタックの土地を訪れた。ユングフンはバタック人(彼は「バタール」と呼んだ)のカニバリズム

についてこう語っている。「彼らが市場で人肉を売り、老人が仕事に適さなくなるとすぐに虐殺すると言われれば、人々は正直なバタッカーに不公平感を抱くだ

ろう...彼らが人肉を食べるのは戦時中、激怒したとき、そしてごく少数の合法な例だけだ」。ユンフン(Junghuhuhn)は、危険で空腹の飛行の

後、彼が友好的な村に到着し、彼のホストによって提供された食べ物は、前日に虐殺された2人の囚人の肉だったと伝えているが[30]、彼はバタク人が自称

侵略者を脅かすために人肉に対する彼らの愛を誇張し、海賊に悩まされていた沿岸部族の傭兵として時々仕事を獲得したと主張している[31]。 |

| Oscar

von Kessel

visited Silindung in the 1840s and in 1844 was probably the first

European to observe a Batak cannibalistic ritual in which a convicted

adulterer was eaten alive. His description parallels that of Marsden in

some important respects, however von Kessel states that cannibalism

was regarded by the Batak as a judicial act and its application was

restricted to very narrowly defined infringements of the law including

theft, adultery, spying or treason. Salt, red pepper and lemons had to

be provided by the relatives of the victim as a sign that they accepted

the verdict of the community and were not thinking of revenge.[32] |

オ

スカー・フォン・ケッセルは1840年代にシリンドゥンを訪れ、1844年におそらくヨーロッパ人として初めて、有罪判決を受けた姦通者が生きたまま食わ

れるバタック人の食人儀式を観察した。彼の記述は、いくつかの重要な点でマースデンのそれと類似しているが、フォンケッセルは、食人はバタック人によって

司法行為とみなされ、その適用は窃盗、姦通、スパイまたは反逆を含む非常に狭く定義された法律の侵害に限定されていたと述べている。被害者の親族はコミュ

ニティの判決を受け入れ、復讐を考えていないことを示すために、塩、赤唐辛子、レモンを提供しなければならなかった[32] |

| Ida Laura Pfeiffer visited the

Batak in August 1852 and although she did not observe any cannibalism,

she was told that: "Prisoners of war are tied to a tree and beheaded at once; but the blood is carefully preserved for drinking, and sometimes made into a kind of pudding with boiled rice. The body is then distributed; the ears, the nose, and the soles of the feet are the exclusive property of the Rajah, who has besides a claim on other portions. The palms of the hands, the soles of the feet, the flesh of the head, and the heart and liver, are reckoned peculiar delicacies, and the flesh in general is roasted and eaten with salt. The Regents assured me, with a certain air of relish, that it was very good food, and that they had not the least objection to eat it. The women are not allowed to take part in these grand public dinners."[33] |

Ida Laura

Pfeifferは1852年8月にバタック族を訪れ、共食いは観察しなかったが、次のようなことを聞いたという。 「捕虜は木に縛られ、すぐに首をはねられる。しかし、血は飲むために大切に保存され、時には煮た米と一緒にプディングのようなものにされる。耳、鼻、足の 裏はラジャの独占物であり、ラジャは他の部分にも権利を主張する。手のひら、足の裏、頭の肉、心臓と肝臓は特別な珍味とされ、肉は一般に焼いて塩で食べ る。摂政たちは、とても美味しい食べ物で、食べることに何の抵抗もないと、美味しそうに私に言った。このような盛大な公の晩餐会に女性が参加することは許 されていない」[33]。 |

| Samuel

Munson and Henry Lyman, American Baptist missionaries to

the Batak, were cannibalized in 1834.

Dutch and German missionaries to the Batak in the late 19th century

observed a few instances of cannibalism and wrote lurid descriptions to

their home parishes in order to raise donations for further

missions.[34] The growing Dutch influence in northern Sumatra led to

increased Malay influence in coastal trade and plantations, pushing the

Karo farther inland. Growing ethnic tensions culminated in the 1872

Karo Rebellion where the Karo were suppressed by Dutch and Malay

forces. Despite this, Karo resistance to Dutch imperialism lingered

into the early 20th century.[35] In

1890 the Dutch colonial government banned cannibalism in the regions

under their control.[36] Rumors

of Batak cannibalism survived into the early 20th century but it seems

probable that the custom was rare after 1816, due partially to the

influence of Islam.[37] |

1834

年、バタック人へのアメリカ人宣教師であるサミュエル・マンソンとヘンリー・ライマンが人肉食に遭った。19世紀後半にバタック族に派遣されたオランダ人

とドイツ人の宣教師は、食人行為のいくつかの事例を観察し、さらなる宣教のための寄付を集めるために自国の教区に下品な記述をした[34]。

スマトラ島北部でオランダの影響力が強まると、沿岸部の貿易や農園でマレーの影響が強まり、カロ族が内陸部に押しやられるようになった。民族的緊張の高ま

りは、1872年のカロの反乱で頂点に達し、カロはオランダ軍とマレー軍によって鎮圧された。1890年、オランダ植民地政府は支配下での食人を禁止した

[36]。バタック人の食人の噂は20世紀初頭まで残っていたが、1816年以降はイスラムの影響もあり、その習慣は稀であったと思われる[37]。 Kipp, R. S. (1990). The Early Years of a Dutch Colonial Mission: The Karo Field. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. doi:10.3998/mpub.13231 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Batak |

●トバ湖へのアース・ダイビング(本田忠尚『茨 木機関潜行記』図書出版、1988.より)

リンク

文献

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆ ☆

☆