★︎クンビア▶クンビア・エレクトロニカ︎▶カルチュラル・スタディーズ︎︎▶文化記号論︎▶︎︎旅するクンビア▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎

| Cumbia rebajada

es un subgénero musical derivado de la cumbia colombiana y la cumbia

mexicana surgido en la ciudad de Monterrey, México. |

クンビア・レバハダは、コロンビアのクンビアとメキシコのモンテレイ市

で生まれたメキシコのクンビアから派生した音楽サブジャンルである。 |

| Características Dado que surgió a partir de una manipulación tecnológica fuera de su interpretación en vivo,25 la cumbia rebajada emula la rítmica y dotación instrumental clásica de la cumbia colombiana (percusiones, bajo y trompetas) y el vallenato (caja, guacharaca y acordeón) pero a un tempo más lento que esta, aproximadamente a 76 pulsaciones por minuto. Ello resulta en un ritmo más lento, con los metales (trompetas y saxofones) y acordeones con un sonido más profundo y la voz del cantante más grave. La rebajada originó un baile más pausado6 y habría ayudado a comprender y cantar las letras de las canciones colombianas al público mexicano.1 |

特徴 クンビア・レバハダは、ライブ・パフォーマンス以外の技術的な操作から生まれたため25、コロンビアのクンビア(打楽器、ベース、トランペット)とバジェ ナート(カジャ、グアチャラカ、アコーディオン)の古典的なリズムと楽器の素養を模倣しているが、後者よりも遅いテンポで、1分間に約76拍である。その 結果、リズムが遅くなり、金管楽器(トランペットとサックス)とアコーディオンの音が深くなり、歌手の声が低くなる。レバハーダは結果的にゆっくりとし た踊り6 になり、メキシコの聴衆がコロンビアの歌の歌詞を理解し歌うのに役立っただろう1123456。 |

| Historia Debido a la inmigración de colombianos a la ciudad de Monterrey en la segunda mitad del siglo xx y la importación de discos desde la Ciudad de México7 distintos géneros musicales de ese país se popularizaron tales como la cumbia, el vallenato y el porro. Dicha popularización a través de bailes públicos y fiestas daría origen al fenómeno conocido como colombias o lo colombia en los años 60 en sitios como la colonia Independencia, la "Indepe". Según Gabriel Duéñez, sonidero por cuatro décadas y coleccionista de música colombiana de Monterrey, la rebajada tuvo origen de manera accidental cuando en su Sonido Duéñez el control de las pulsaciones por minuto del reproductor musical se averió y comenzó a interpretar la música colombiana con menor velocidad, dando resultado un ritmo "más rebajado, más aguado".67 De tanto tocar, de cinco a seis horas, el equipo se calentó provocando que diera menos revoluciones al disco, y así llegó el tono rebajado. Ya después trate de reparar la tornamesa y, pues no pude, mejor así la dejé. Gabriel Duéñez Los asistentes a sus bailes comenzaron a pedir que Duéñez interpretara la música "rebajada" y no en su ritmo normal. Tanto Gabriel como otros vendedores de Monterrey comenzaron a comerciar casetes y posteriormente discos compactos de versiones rebajadas de cumbias populares.37 Dada la afición de las personas, los grupos de música colombiana de Monterrey comenzaron a componer e interpretar a ese ritmo. La cumbia rebajada y la subcultura colombias permanecería en Monterrey, siendo parte de las características del fenómeno cultural llamado cholombiano.8 La estética rebajada sería también una influencia en el sonidero3 en donde agrupaciones como Sonido La Changa y Sonido Siboney prosiguen el estilo manipulando el tempo de antiguas canciones colombianas convirtiéndolas en éxitos en México y Centroamérica. Según el DJ, y productor musical Toy Selectah la cumbia rebajada es "el dubstep de la cumbia".7 DJs, productores y músicos de distintas nacionalidades han mezclado cumbia rebajada con otros ritmos como el propio dubstep y el reggae.5 |

歴史 20世紀後半、モンテレイ市へのコロンビア人の移住とメキシコシティからのレコード輸入7により、クンビア、バジェナート、ポロなど、同国の様々な音楽 ジャンルが流行した。公共のダンスやパーティーを通じたこの大衆化は、1960年代、インデペンデンシア地区「インデペ」などで、コロンビアまたはロ・コ ロンビアとして知られる現象を生み出した。モンテレイで40年にわたりソニデ ロを務め、コロンビア音楽のコレクターであ るガブリエル・ドゥエニェスによれば、レバ ハダは、彼のソニード・ドゥエニェスで、 音楽プレーヤーの1分あたりの拍数 コントロールが故障し、彼がコロンビア音楽を より遅い速度で演奏し始めたときに偶然生まれ たもので、その結果、「より遅く、より水増し された」リズムになった67 。 「5、6時間演奏した後、機器がオーバーヒートし、ディスクに与える回転数が少なくなったため、低音が届くようになった。その後、ターンテーブルを修理し よ うとしたができなかったので、そのままにしておいた」—— ガブリエル・ドゥエニェス 彼のダンスの参加者たちは、ドゥエニェスに通常のテンポではなく「低め」で演奏してほしいとリクエストするようになった。ガブリエルをはじめとするモンテ レイの業者は、ポピュラーなクンビアの割引バージョンのカセットテープや、後にはCDを売り始めた37。人々の熱狂を受け、モンテレイのコロンビア音楽グ ループは、そのリズムに合わせて作曲し、演奏し始めた。レバハダの美学は、ソニデロ3にも影響を与え、ソニド・ラ・チャンガやソニド・シボニーといったグ ループが、コロンビアの古い歌のテンポを操作することでそのスタイルを継承し、メキシコや中央アメリカでヒットさせた。 DJ兼音楽プロデューサーのトイ・セレクタによれば、クンビア・レバハーダは「クンビアのダブステップ」7である。さまざまな国籍のDJ、プロデュー サー、ミュージシャンが、クンビア・レバハーダをダブステップやレゲエなど他のリズムとミックスしている5。 |

| https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_rebajada |

|

★コロンビアのクンビア演奏家Celso Piñaのオリジナル速度の演奏CELSO PIÑA - REINA DE CUMBIAS (VIDEO OFICIAL)→クンビアレバハーダ風に演奏するのは、0.75倍で再生してください。 |

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rebajada_Campanera.ogg ★サンプリング→低倍速化されたクンビア・レヴァハーダ(オリジナル曲は Celso Piña (1953-2019)) |

En Nuevo León Se Baila La Cumbia (Ya no

estoy aqui よりダンスの様子がよくわかる)

★クンビア入門(→「クンビア」"Cumbia mexicana")

★クンビア(西: Cumbia)は、南米コロンビアの沿岸地方に伝統的に伝わるリズムと舞曲のこと。山岳地帯の音楽バンブーコと並びコロンビアを代表する音楽とされる。 1940年代以降、商業的または現代的なコロンビアのクンビアはラテンアメリカの他の地域に拡大し、多くの国が独自のクンビアのバリエーションを持ってい た後、アルゼンチン、ボリビア、チリ、コスタリカ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、 ペルー、アメリカ、ウルグアイ、ベネズエラなど、ラテンアメリカ地域全体で人気を博した。

| Cumbia marimbera (Central

America) In the south and southeast of Mexico (states of Chiapas and Oaxaca) is traditional the use of the modern marimba (Percussion instrument made of native wood from Guatemala) as this instrument was developed in the region, extending its use to much of Central America, particularly in Guatemala, El Salvador, Honduras and Nicaragua. Since the early 1940s, several Central American composers created music pieces using the rhythm of cumbia giving an original touch. Among the main drivers of the cumbia are Nicaraguans Victor M. Leiva with "Cumbia piquetona", Jorge Isaac Carballo with "Baila mi cumbia", Jorge Paladino with "Cumbia Chinandega" and groups like Los Hermanos Cortés with "A bailar con Rosita", "Entre ritmos y palmeras" and "Suenan los tambores" and Los Alegres de Ticuantepe with "Catalina". In El Salvador, Los Hermanos Flores with "La cumbia folclórica", "Salvadoreñas" and "La bala". The Guatemalan orchestra "Marimba Orquesta Gallito" is the most famous between cumbia marimbera bands/orchestras. From Mexico, there are orchestras like "Marimba Chiapas" and "Marimba Soconusco". El Salvador In El Salvador, Cumbia was performed by Orchestras such as Orchestra San Vicente, Los Hermanos Flores and Grupo Bravo.[50] |

クンビア・マリンベラ(中央アメリカ) メキシコの南部と南東部(チアパス州とオアハカ州)では、伝統的に現代的なマリンバ(グアテマラ産の木材で作られた打楽器)が使用されており、この楽器は この地域で開発されたもので、特にグアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアなど、中米の多くの地域で使用されている。1940年代初頭か ら、何人かの中米の作曲家がクンビアのリズムを使い、独創的なタッチの音楽を創作した。 ニカラグアのビクター・M・レイバ(Cumbia piquetona)、ホルヘ・アイザック・カルバロ(Baila mi cumbia)、ホルヘ・パラディーノ(Cumbia Chinandega)、ロス・エルマノス・コルテス(Los Hermanos Cortés)の「A bailar con Rosita」、「Entre ritmos y palmeras」、「Suenan los tambores」、ロス・アレグレス・デ・ティクアンテペ(Los Alegres de Ticuantepe)の「Catalina」などがその代表である。エルサルバドルでは、ロス・エルマノス・フローレスが 「La cumbia folclórica」、「Salvadoreñas」、「La bala 」を演奏している。グアテマラのオーケストラ 「マリンバ・オルケスタ・ガリート 」は、クンビア・マリンベラのバンド/オーケストラの中で最も有名である。メキシコからは、「マリンバ・チアパス 」や 「マリンバ・ソコヌスコ 」といった楽団がある。 エルサルバドル エルサルバドルでは、オーケストラ・サン・ビセンテ、ロス・エルマノス・フローレス、グルーポ・ブラボーなどのオーケストラがクンビアを演奏している [50]。 |

| Mexico Main article: Mexican cumbia In the 1940s, the Colombian singer Luis Carlos Meyer Castandet emigrated to Mexico, where he worked with the Mexican orchestra director Rafael de Paz. Their album La Cumbia Cienaguera is considered the first cumbia recorded outside Colombia. Meyer Castandet also recorded other hits, including Mi gallo tuerto, Caprichito, and Nochebuena. Colombian cumbia and porro began to become popular in Mexico combined with local sounds, with Tony Camargo creating the beginnings of Mexican cumbia. Later styles include the Technocumbia, tropical Cumbia, Cumbia grupera, Mexican Andean Cumbia, and Cumbia sonidera, which uses synthesizers and electric batteries. In the 1970s, Aniceto Molina emigrated to Mexico, where he joined the Guerrero group La Luz Roja de San Marcos and recorded many popular tropical cumbias, such as La Cumbia Sampuesana, El Campanero, El Gallo Mojado, El Peluquero, and La Mariscada. Other popular Mexican cumbia composers and performers include Fito Olivares, Los Angeles Azules, Los Caminantes, and Grupo Bronco(Bronco).[51] Nicaragua Nicaragua became a stronghold of Cumbia music during the 1950s and 1960s. The country has its own variation of cumbia music and dance.[52] Mostly known for its cumbia chinandegana in the Northwestern section of the country, it has also seen a rise in cumbia music artists on the Caribbean coast like Gustavo Layton. |

メキシコ 主な記事 メキシコのクンビア 1940年代、コロンビアの歌手ルイス・カルロス・マイヤー・カスタンデットはメキシコに移住し、メキシコのオーケストラ・ディレクター、ラファエル・ デ・パスと活動した。彼らのアルバム『ラ・クンビア・シエナゲーラ』は、コロンビア以外で録音された最初のクンビアとされている。マイヤー・カスタンデッ トは他にも、ミ・ガロ・トゥエルト、カプリチート、ノチェブエナなどのヒット曲を録音している。コロンビアのクンビアとポロは、トニー・カマルゴがメキシ カン・クンビアの始まりを作り、地元のサウンドと組み合わされてメキシコで流行し始めた。その後のスタイルには、テクノクンビア、トロピカル・クンビア、 クンビア・グルペラ、メキシコのアンデス・クンビア、シンセサイザーや電気電池を使ったクンビア・ソニデラなどがある。 1970年代、アニセト・モリーナはメキシコに移住し、ゲレーロのグループ、ラ・ルス・ロハ・デ・サン・マルコスに参加し、ラ・クンビア・サンペサーナ、 エル・カンパネロ、エル・ガロ・モジャド、エル・ペルケロ、ラ・マリスカーダなど、人気の高いトロピカル・クンビアを数多く録音した。 その他、フィト・オリバレス、ロス・アンヘレス・アズレス、ロス・カミナンテス、グルーポ・ブロンコ(ブロンコ)などがメキシコで人気のあるクンビアの作 曲家でありパフォーマティである[51]。 ニカラグア ニカラグアは1950年代から1960年代にかけてクンビア音楽の拠点となった。ニカラグアは、1950年代から1960年代にかけてクンビア音楽の拠点 となった国であり、独自のクンビア音楽とダンスのバリエーションを持っている[52]。ニカラグア北西部のクンビア・チナンデガナが有名だが、グスタボ・ レイトンのようなカリブ海沿岸のクンビア・アーティストの台頭も見られる。 |

| Cumbia

Electrónica Cumbia Electrónica, auch Cumbia Digital oder Electro Cumbia, ist eine Stilrichtung der Elektronischen Tanzmusik, die auf dem Rhythmus des kolumbianischen Tanzmusikstils Cumbia basiert. Die Stilfusion entwickelte sich ab etwa 1995 in Lateinamerika, insbesondere in Mexiko, Argentinien und Chile. Stilistische Merkmale Fundament der Cumbia Electrónica ist der Cumbia-Grundrhythmus, der von einem Drumcomputer oder Drumsamples gespielt wird. Dieser besteht aus einem 4/4-Takt in etwa 80 bis 100 bpm, in dem jeweils die Viertelnoten von einer Bassdrum (Große Trommel) betont wird und auf den unbetonten Achtelnoten dazwischen jeweils ein Conga-Schlag folgt. Begleitet wird er von Maracas und anderen Percussion-Instrumenten. Außerhalb dieses Grundrhythmus gibt es kaum gemeinsame stilistische Merkmale, vielmehr verbinden die Musiker den Grundrhythmus mit zahlreichen unterschiedlichen Einflüssen aus Pop und Elektronischer Musik. Geschichte Ab Beginn der 1990er Jahre wurden in der Cumbia im Zuge der aufkommenden Tecno Cumbia (z. B. Selena) elektronische Musikinstrumente und Gitarren benutzt, ansonsten war dieser Stil aber noch traditionell instrumentiert und folgte keiner elektronischen Produktionsweise. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kam es zu ersten komplett elektronischen Interpretationen dieser Tanzmusik. Einige der ersten erfolgreichen Veröffentlichungen waren Gonzalo Martínez y sus congas pensantes, ein vom chilenischen Rockmusiker Jorge González in Zusammenarbeit mit verschiedenen Techno-Musikern, darunter Uwe Schmidt (damals unter den Künstlernamen Atom Heart und Señor Coconut aktiv) erstelltes Album, sowie einige Songs des Mexikaners Celso Piña. 1996 wurde vom Niederländer Dick el Demasiado, der sich zu dieser Zeit in Honduras aufhielt, eine Festival-Reihe namens Festicumex initiiert, die sich der experimentellen Ausprägungen der Cumbia widmete.[1] In den Folgejahren konnten sich sowohl in Mexiko als auch in Argentinien und Chile weitere vereinzelte Vertreter der elektronischen Cumbia etablieren. Ab 2003 entstand ein neuer Schwerpunkt der Szene in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, als die Festicumex-Reihe dort wieder aufgenommen wurde. 2006 begründete der Mashup-DJ Villa Diamante die Veranstaltungsreihe Zizek, die Cumbia-Electrónica-Musikern ein Forum bot und sich schnell zu einem Publikumsmagneten entwickelte. Im Fahrwasser dieser Veranstaltungsreihe wurden DJs und Produzenten wie El Remolón, Daleduro und Marcelo Fabián sowie die Bands Frikstailers und Fauna bekannt. Diese vermischten die Cumbia mit Stilen wie Minimal Techno, Funk, Hip-Hop, Dubstep und Drum ’n’ Bass.[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Cumbia_Electr%C3%B3nica |

ク

ンビア エレクトロニカ クンビア エレクトロニカ(クンビア デジタル、エレクトロ クンビアとも呼ばれます) は、コロンビアのダンス ミュージック スタイルクンビアのリズムに基づいた電子ダンス ミュージックのスタイルです。スタイルの融合は、1995 年頃からラテンアメリカ、特にメキシコ、アルゼンチン、チリで発展しました。 スタイルの特徴 Cumbia Electrónica は、ドラムマシンまたはドラムサンプルによって演奏されるクンビアの基本リズムに基づいています。これは、約 80 ~ 100 bpmの 4/4 拍子で構成されており、4 分音符がバスドラム (バスドラム) によって強調され、その間のアクセントのない 8 分音符の後にコンガビートが続きます。彼はマラカスや他の打楽器を伴奏します。この基本的なリズム以外には、共通のスタイル上の特徴はほとんどなく、 ミュージシャンたちは基本的なリズムとポップスや電子音楽からのさまざまな影響を組み合わせています。 歴史 1990 年代初頭から、新興テクノ クンビア(例:セレナ) の一部としてクンビアで電子楽器やギターが使用されるようになりましたが、それ以外の点では、このスタイルは依然として伝統的に楽器化されており、電子的 な制作方法には従っていませんでした。10 年代の後半には、このダンス ミュージックの最初の完全な電子的解釈が生まれました。最初の成功したリリースには、チリのロックミュージシャン、ホルヘ・ゴンサレスがウーヴェ・シュ ミット(当時はアトム・ハートとセニョール・ココナッツという芸名を使用していた)を含む様々なテクノ・ミュージシャンと協力して録音した『ゴンサロ・マ ルティネス・イ・サス・コンガ・ペンサンテス』があった。active) が作成したアルバムと、メキシコのCelso Piñaによるいくつかの曲。1996年、当時ホンジュラスに滞在していたオランダ人ディック・エル・デマシアドは、クンビアの実験的な形式に特化した フェスティクメックスと呼ばれる一連のフェスティバルを開始した。[1]その後の数年間で、より孤立した電子クンビアの代表者たちがメキシコだけでなくア ルゼンチンやチリでも地位を確立することができました。 2003 年に入り、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスでフェスティクメックス シリーズが再開され、シーンの新たな注目が集まりました。2006 年、マッシュアップDJ のヴィラ ディアマンテがジジェクシリーズのイベントを設立し、クンビア エレクトロニカ ミュージシャンにフォーラムを提供し、すぐに観客を集めるようになりました。この一連の出来事をきっかけに、El Remolón、Daleduro、Marcelo Fabianなどの DJ やプロデューサー、さらにはFrikstailersやFaunaというバンドが有名になりました。彼らはクンビアとミニマルテクノ、ファンク、ヒップ ホップ、ダブステップ、ドラムンベース。[2] |

Diversidad Nacional - La Kolombia Regia #INDIO120s(Cumbia rebajada の歴史がもっとも理解できるプログラム)

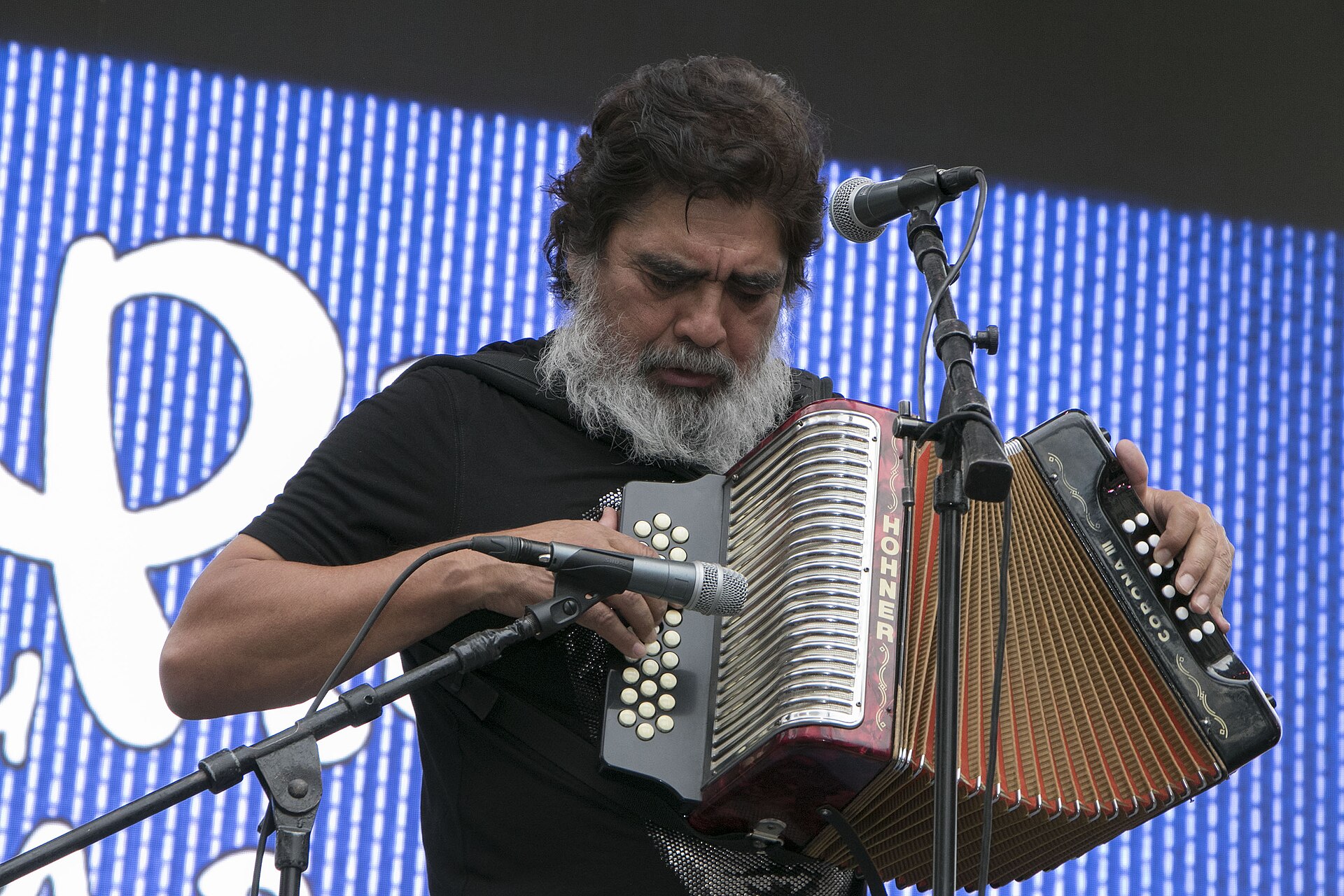

★セルソ・ピニャ・アルビズ(1953年4月6日 - 2019年8月21日)は、メキシコの歌手、作曲家、アコーディオン奏者[1]で、主にクンビアのジャンルで活躍し、「クンビア・レバハーダ」というスタイルで最も重要なミュージシャンの一人だった。

Piña in 2012

| Celso Piña Arvizu

(April 6, 1953 – August 21, 2019) was a Mexican singer, composer and

accordionist,[1] mainly in the genre of cumbia, being one of the most

important musicians in the style of "cumbia rebajada". Piña was a pioneer in the mixture and fusion of tropical sounds, with many of his works having elements of cumbia, regional Mexicano, cumbia sonidera, ska, reggae, rap/hip-hop, R&B, etc. Piña is also known as El Rebelde del acordeón or the Cacique de la Campana. |

セルソ・ピニャ・アルビズ(1953年4月6日 - 2019年8月21日)は、メキシコの歌手、作曲家、アコーディオン奏者[1]で、主にクンビアのジャンルで活躍し、「クンビア・レバハーダ」というスタイルで最も重要なミュージシャンの一人だった。 ピニャは、トロピカルサウンドの混合と融合の先駆者であり、彼の多くの作品には、クンビア、メキシコ地方音楽、クンビア・ソニエラ、スカ、レゲエ、ラップ /ヒップホップ、R&Bなどの要素が取り入れられている。ピニャは「エル・レベリェ・デル・アコルデオン」または「カシケ・デ・ラ・カンパナ」の 愛称でも知られている。 |

| Early life Celso Piña Arvizu was born on April 6, 1953, in Monterrey, Nuevo León, Mexico to Tita Arvizu and Isaac Piña.[2] He was the oldest of 9 siblings. The name of Celso was chosen by his grandfather.[3] Throughout his childhood and teenage years, he held different jobs like working in a tortilla bakery, painter, helper in mechanic shops, and carpet installer, among others. Meanwhile he listened to groups like The Beatles, The Rolling Stones and musica norteña like that of Los Alegres de Terán and Antonio Tanguma.[4] |

幼少期 セルソ・ピニャ・アルビズは、1953年4月6日、メキシコ、ヌエボ・レオン州モンテレーで、ティタ・アルビズとアイザック・ピニャの間に生まれた。[2] 彼は9人兄弟の長男だった。セルソという名前は、彼の祖父によって付けられた。[3] 幼少期から10代にかけて、トルティーヤのパン屋、塗装工、整備工場の手伝い、カーペットの敷設など、さまざまな仕事を経験した。その間、ビートルズ、 ローリング・ストーンズ、ロス・アレグレス・デ・テランやアントニオ・タンガマなどのムシカ・ノルテニャ(メキシコ北部で演奏される音楽)を聴いていた。 |

Career Fusion Festival 2012, Germany Early career Piña's first experience in the Monterey music scene began as a member of a group led by Ramón "El Gordo" Morales, Los Jarax. He was not satisfied by the tropical rhythms and ballads the group performed, where he played the maracas despite his wish to play the accordion.[5] Due to the popularity of the Colombian rhythms and cumbia rebajada in La Campana, Piña wished to play a different music genre. Through a friend from Colonia Independencia and the bailes de cintas, he was introduced to Colombian artists like Aníbal Velásquez Hurtado, Alfredo Gutiérrez y Los Corraleros de Majagual.[6] In the '70s, he received his first accordion mended by his father, which allowed him to fully immerse himself in Colombian music.[5] Piña was self-taught on the accordion with no formal training. It was through consistent playing and rehearsing that he developed his own musical style. Having lived for a majority of his life there, he titled one of his cumbias "Mi colonia Independencia", which is located at the heavily populated area of Cerro de la Campana, near downtown in Monterrey. His father purchased a second button accordion and modified it to achieve Celso's desired sound. His father also fabricated other Colombian instruments such as the Colombian caja and congos.[5] Piña shared with his parents his intent to leave his employment with the Hospital Infantil de Monterrey in order to pursue music full time, which his mother opposed.[5][6] Nonetheless, he left his job to fully dedicate himself to cumbia colombiana, forming his own group, Ronda Bogotá, in 1975 alongside his siblings.[5] The group featured Piña on vocals and accordion, his brother Enrique on bass, and his sister Juana on supporting vocals and congas.[5] Piña made waves in the music scene, interpreting original music based on the classic standards of cumbia and vallenato.[7] This musical interpretation did not garner a positive reception from the Monterey music scene, due to the popularity of other rhythms at the time such as tropical music and norteño. Celso y la Ronda Bogotá were determined to continue performing their musical style of cumbia to provide a local alternative to existing rhythms.[5] After several unsuccessful meetings with different record labels, La Ronda Bogotá met Felipe "Indio" Jimenez, artistic director of Discos Peerless, who agreed to launch their first album, Si mañana, in 1983, which included their first single, "La manda".[5] Their first hits featured several cumbias such as "La cumbia de la paz", "El tren", "Como el viento" and the popular cover of "La piragua" (José Barros). During this time, performances by the Ronda Bogota were dismissed and negatively received.[5] On the following albums, the record labels starting focusing on Piña as an individual, releasing albums like Ronda Bogotá de Celso Piña and finally Celso Piña y su Ronda Bogotá. The decision was well received by his siblings, but other group members felt Piña was taking over the group, although the group name remained Celso Piña y su Ronda Bogotá.[5] Towards the end of the '90s, Piña was the most well-known representative of the cumbia colombiana movement in Monterrey.[8][9][10][11] The fame brought on by Piña y La Ronda led to the formation of other groups performing Colombian music, like La Tropa Colombiana, made up by former Ronda Bogotá members.[5][6] Said groups saturated the Monterrey and northern Mexico music scene, leading Piña y la Ronda Bogotá into a period of artistic stagnation in the late '90s.[5] |

経歴 フュージョン・フェスティバル 2012、ドイツ 初期のキャリア ピニャのモントレーの音楽シーンでの最初の経験は、ラモン・エル・ゴルド・モラレスが率いるグループ、ロス・ハラックスのメンバーとして始まった。彼は、 アコーディオンを弾きたいという希望にもかかわらず、マラカスを演奏するこのグループのトロピカルなリズムやバラードに満足できなかった。[5] ラ・カンパナでコロンビアのリズムとクンビア・レバハダが人気を博していたため、ピニャは別の音楽ジャンルを演奏したいと思うようになった。コロニア・イ ンデペンデンシアの友人やバイレス・デ・シンタスを通じて、アニバル・ベラスケス・ウルタド、アルフレド・グティエレス、ロス・コラレロス・デ・マハグア ルなどのコロンビアのアーティストたちを紹介された。[6] 1970年代、彼は父親に修理してもらった最初のアコーディオンを手に入れ、コロンビア音楽に没頭するようになった。[5] ピニャはアコーディオンを独学で習得し、正式な訓練は受けていない。継続的な演奏と練習を通じて、独自の音楽スタイルを確立した。人生の大半をそこで過ご した彼は、モンテレイの市街地近くにある人口密集地、セロ・デ・ラ・カンパナに位置する自身の住む地区をタイトルにしたクンビア「ミ・コロニア・インデペ ンデンシア」を作曲した。父親はセロが望む音を実現するため、2台目のボタン式アコーディオンを購入し改造した。また、コロンビアのカハやコンゴスなどの 楽器も自作した。[5] ピニャは、音楽に専念するためにモンテレー小児病院を辞めたいと両親に打ち明けたが、母親は反対した。[5][6] それにもかかわらず、彼は仕事を辞め、コロンビアのクンビアに専念するために、1975年に兄弟たちとともに自身のグループ「ロンダ・ボゴタ」を結成し た。[5] グループは、ピニャがボーカルとアコーディオン、兄のエンリケがベース、妹のフアナがバックボーカルとコンガを担当した。[5] ピニャは、クンビアとバレンアトのクラシックなスタンダードを基にしたオリジナル曲を演奏し、音楽シーンで注目を集めた。[7] しかし、当時トロピカル音楽やノルテニョなどの他のリズムが人気だったため、モンテレーの音楽シーンからは好意的な反応を得られなかった。セルソ・イ・ ラ・ロンダ・ボゴタは、既存のリズムに代わる地元の音楽として、クンビアの音楽スタイルを貫き通すことを決意した。 さまざまなレコードレーベルとの交渉が失敗に終わった後、ラ・ロンダ・ボゴタは、ディスコス・ピアレスの芸術監督であるフェリペ・「インディオ」・ヒメネ スと出会い、1983年にファーストアルバム「Si mañana」をリリースすることに合意した。このアルバムには、彼らの最初のシングル「La manda」が収録されていた。[5] 彼らの最初のヒット曲には、「La cumbia de la paz」、「El tren」、「Como el viento」、そして人気曲「La piragua」(ホセ・バロス)のカバーなど、いくつかのクンビアが収録されていた。この間、ロンダ・ボゴタの演奏は軽視され、否定的な評価を受けてい た。[5] その後のアルバムでは、レコード会社はピニャ個人に焦点を当て、Ronda Bogotá de Celso Piña、そして最終的には Celso Piña y su Ronda Bogotá などのアルバムをリリースした。この決定は彼の兄弟たちには好評だったが、他のメンバーはピニャがグループを乗っ取っていると感じていた。ただし、グルー プ名は Celso Piña y su Ronda Bogotá のままだった。[5] 90年代末、ピニャはモンテレーにおけるコロンビアのクンビア運動の最も有名な代表者だった。[8][9][10][11] Piña y La Ronda がもたらした名声により、元 Ronda Bogotá のメンバーで構成される La Tropa Colombiana など、コロンビアの音楽を演奏する他のグループも結成された。[5][6] こうしたグループは、モンテレーおよびメキシコ北部の音楽シーンを席巻し、Piña y la Ronda Bogotá は 90 年代後半に芸術的な停滞期に入った。[5] |

| Barrio bravo and the leap to international fame With the emergence of the avanzada regia musical movement and the popularity of groups like Control Machete and El Gran Silencio, Piña decided to reinvent and fuse his classic cumbia sound with that of groups from different genres like rock, ska and hip hop.[12][13] The result of this fusion was the recording of the album Barrio Bravo in 2001, an album produced by Toy Selectah, member of Control Machete, who was invited by the bassist of El Gran Silencio, Julian Villareal.[14] The collaborations in this album would go on to radically embody Piña's musical fusion with reggae, electronic music, dubstep, and sonidero.[8] As well as the collaborations with Mexican rock figures like Rubén Albarrán of Cafe Tacvba, Blanquito Man of King Changó, Gabriel Bronsman "El queso" of Resorte, Poncho Figueroa of Santa Sabina y El Gran Silencio, and in the norteno genre with Lupe Esparza of Grupo Bronco. The album was Piña's definitive launch to fame in Mexico and in the Latin American music scene, resulting in several of his most popular hits Cumbia poder, Cumbia sobre el río, and Aunque no sea conmigo.[15] Writer and journalist Carlos Monsiváis wrote the prologue for Barrio Bravo's album cover, referring to Piña as, "a social phenomenon as they rightfully say, and a musical phenomenon as it is rightfully heard ... Celso Piña is a conductor of tribes, if he lived in medieval times, he'd be known as the accordionist of Hamelin."[16] Barrio Bravo opened the door to more collaborations between rock and tropical music groups of Mexico,[17] and for Piña's consistent performances in musical festivals and rock concerts.[18] In 2002, Piña recorded Mundo Colombia, featuring collaborations with artists like Julieta Venegas, Flaco Jiménez, Alejandro Marcovich, Alejandro Rosso and once again with Blanquito Man y "El queso" Bronsman. It was produced by Julián Villarreal, Alfonso Herrera and Toy Selectah.[17] In 2003, he played a concert in Monterrey that was attended by Gabriel García Márquez, with whom he struck up a friendship.[19][17] In 2007, he was honored by the "Colombia tierra querida" association composed of Colombians living in Monterrey with the award "icon of Colombian culture."[20] Piña performed in Colombia for the first time in 2010, where he was greeted by his greatest influences, Aníbal Velázquez and Alfredo Gutiérrez.[12] Celso had several successful international tours that included Germany, Spain, Portugal, Denmark, Sweden, the Czech Republic, Italy, France, Switzerland, Morocco, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Argentina, Chile, Canada and the United States.[citation needed] Celso Piña received a Latin Grammy nomination for Best Contemporary Tropical Album in 2002 for Barrio Bravo.[21] |

バリオ・ブラボーと国際的な名声への飛躍 アバンザダ・レジア音楽運動の台頭と、コントロール・マチェテやエル・グラン・シレンシオなどのグループの人気を受けて、ピニャは、彼のクラシックなクン ビアサウンドを、ロック、スカ、ヒップホップなど、異なるジャンルのグループと融合して再構築することを決意した[12]。[13] この融合の結果、2001年にアルバム「Barrio Bravo」が録音された。このアルバムは、エル・グラン・シレンシオのベーシスト、ジュリアン・ヴィラレアルの招待を受けて、コントロール・マチェテの メンバーであるトイ・セレクトがプロデュースしたものだ。[14] このアルバムでのコラボレーションは、ピニャのレゲエ、エレクトロニックミュージック、ダブステップ、ソニデロとの音楽的融合を根本的に体現するものと なった。[8] メキシコ・ロックの主要人物であるカフェ・タクバのルベン・アルバラーン、キング・チャングのブランキート・マン、レソルテのガブリエル・ブロンスマン 「エル・ケソ」、サンタ・サビナのポンチョ・フィゲロア、エル・グラン・シレンシオ、そしてノルテノ・ジャンルではグループ・ブロンコのルペ・エスパルサ とのコラボレーションも行った。このアルバムは、ピニャがメキシコとラテンアメリカ音楽シーンで一躍有名になった決定的な作品となり、彼の代表曲『クンビ ア・ポデル』『クンビア・ソブレ・エル・リオ』『アコノ・セ・コンミオ』など、数多くのヒット曲を生んだ。[15] 作家でありジャーナリストでもあるカルロス・モンシバイスは、バリオ・ブラボーのアルバムカバーの序文で、ピニャを「まさにその通りである、社会現象であ り、まさにその通りである、音楽現象である...セルソ・ピニャは部族の指揮者であり、中世に生きていたら、ハーメルンのアコーディオン奏者として知られ ていただろう」と評している。[16] バリオ・ブラボーは、メキシコのロックバンドとトロピカルミュージックのバンドとのコラボレーションの扉を開き[17]、ピニャは音楽フェスティバルや ロックコンサートで一貫したパフォーマンスを披露し続けた。 2002年、ピニャは、ジュリエッタ・ベネガス、フラコ・ヒメネス、アレハンドロ・マルコビッチ、アレハンドロ・ロッソ、そして再びブランキート・マンと 「エル・ケソ」ブロンスマンなどのアーティストとのコラボレーションによる『Mundo Colombia』を録音した。このアルバムは、ジュリアン・ヴィラレアル、アルフォンソ・エレーラ、トイ・セレクトアがプロデュースした。[17] 2003年、彼はモンテレーでコンサートを行い、ガブリエル・ガルシア・マルケスも来場し、彼と親交を結んだ。[19][17] 2007年には、モンテレーに住むコロンビア人による団体「Colombia tierra querida」から「コロンビア文化のアイコン」賞を受賞した。[20] ピニャは2010年に初めてコロンビアで公演を行い、彼に大きな影響を与えたアニバル・ベラスケスとアルフレド・グティエレスに迎えられた。[12] セルソは、ドイツ、スペイン、ポルトガル、デンマーク、スウェーデン、チェコ共和国、イタリア、フランス、スイス、モロッコ、コロンビア、ニカラグア、グ アテマラ、アルゼンチン、チリ、カナダ、米国など、国際的なツアーを何度も成功させている。[要出典] セルソ・ピニャは、2002年に『Barrio Bravo』でラテン・グラミー賞のベスト・コンテンポラリー・トロピカル・アルバムにノミネートされた。[21] |

| Death and remembrance On August 21, 2019, Piña died from a heart attack in Monterrey, Mexico at the age of 66.[22] He had felt unwell and checked in at the hospital San Vicente of his own accord and passed soon after.[23] A mass was held in his memory at the Basílica de Guadalupe of the Independencia neighborhood, where he was honored by hundreds of followers. After the service, his casket was driven around the neighborhood.[24] A concert honoring his legacy was held in the Macroplaza de Monterrey on August 28, 2019, with performances from artists like El Gran Silencio, Inspector, Los Siriguayos, Kombolocos, and Los Kumbiamberos Rs, among others.[25] A series of murals with his image were created in the Independencia neighborhood. The Monterrey government has discussed naming a street in the city after Celso Piña.[26] |

死と追悼 2019年8月21日、ピニャはメキシコ・モンテレーで心臓発作により66歳で死去した。[22] 体調不良を訴え、自らサン・ビセンテ病院に入院したが、まもなく死去した。[23] 彼の追悼ミサが、彼が数百人の信者から敬われたインデペンデンシア地区にあるバシリカ・デ・グアダルーペで執り行われた。ミサの後、彼の棺は地区内を巡行 した。[24] 2019年8月28日、エル・グラン・シレンシオ、インスペクター、ロス・シリグアヨス、コンボロコス、ロス・クンビアメロス・アールズなどのアーティス トが出演し、彼の遺産を称えるコンサートがマクロプラザ・デ・モンテレーで開催された。[25] 彼の肖像を描いた一連の壁画が、インデペンデンシア地区に制作された。モンテレー市は、セルソ・ピニャにちなんで市内の通りに名前を付けることを検討している。[26] |

| Documentary The documentary Celso Piña: el rebelde del acordeón (2012) describes the rise of the sonidero groups and the widespread popularity of Colombian cumbia en La Indep, the Monterey neighborhood that Celso Piña was raised in and where he was the first to interpret the genre live in dances and family parties.[27] |

ドキュメンタリー ドキュメンタリー『セルソ・ピニャ:アコーディオンの反逆者』(2012年)は、ソニデロ・グループの台頭と、セルソ・ピニャが育ったモンテレー地区 「ラ・インデペンデンシア」でコロンビアのクンビアが広く人気を博した経緯を描いている。セルソ・ピニャは、この地区で初めてこのジャンルをダンスや家族 パーティーで生演奏した人物だ。[27] |

| Discography Albums Si mañana (1983) Ronda Bogota de Celso Piña (1984) Celso Piña Y Su Ronda Bogotá (1985) Traicionera falsedad (1986) Tú y las nubes (1989) Noche de estrellas (1991) Dile (1996) Una Aventura Más (1999) Barrio bravo (2001) Rebelde (2002) Mundo Colombia (2002) Pachanguero (2002) Una Visión (2003) El Canto de un Rebelde para un... (2004) Sin Fecha de Caducidad (2009) Zona Preferente: En vivo desde el Auditorio Nacional (2012) Compilations Antologia de un Rebelde (2000) Mis Primeras Grabaciones... Mis Primeros Exitos (2001) Trayectoria (2002) Desde Colombia (2002) Super Seis (2003) México y su Música (2005) 20 Grandes Éxitos (2005) Línea de Oro (2006) 12 Grandes Éxitos Vol.1 (2007) 12 Grandes Éxitos Vol.2 (2007) Gran Baile Con (2008) Source: AllMusic[28][29] |

ディスコグラフィー アルバム Si mañana (1983) Ronda Bogota de Celso Piña (1984) Celso Piña Y Su Ronda Bogotá (1985) Traicionera falsedad (1986) Tú y las nubes (1989) 星の夜 (1991) ディレ (1996) もうひとつの冒険 (1999) 荒れた街 (2001) 反逆者 (2002) コロンビアの世界 (2002) パチャンゲロ (2002) ビジョン (2003) 反逆者の歌(2004年 有効期限なし(2009年 優先席:国立講堂からのライブ(2012年 コンピレーション 反逆者のアンソロジー(2000年 私の最初の録音...私の最初のヒット曲(2001年 Trayectoria(2002年 Desde Colombia(2002年 Super Seis(2003年 México y su Música(2005年 20 Grandes Éxitos(2005年 リネア・デ・オロ(2006年 12の偉大なヒット曲 Vol.1(2007年 12の偉大なヒット曲 Vol.2(2007年 グラン・バイレ・コン(2008年 出典:AllMusic[28][29] |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Celso_Pi%C3%B1a |

Links

- ︎LA CELSO WEPA (HOMENAJE)[YouTube]▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎︎

リンク

- カルチュラル・スタディーズ▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎

文献

- Blanco Arboleda, Darío (julio-diciembre, 2005). «Transculturalidad y procesos identificatorios. La música caribeña colombiana en Monterrey, un fenómeno transfronterizo». Alteridades 15 (30).

- Márquez, Israel (2016-12). «Cumbia

digital: Tradición y

postmodernidad». Revista musical chilena 70 (226): 53-67. ISSN

0716-2790. doi:10.4067/S0716-27902016000200003.[pdf]

- Stavans, Ilan (29 de julio de 2014). Latin Music: Musicians, Genres, and Themes [2 volumes] (en inglés). ABC-CLIO. ISBN 9780313343964. Consultado el 25 de agosto de 2019.

- L'Hoeste, Héctor Fernández; Vila, Pablo (29 de mayo de

2013). Cumbia!: Scenes

of a Migrant Latin American Music Genre (en

inglés). Duke University Press. ISBN 9780822391920.

- Gómez, Javier Blánquez (10 de mayo de 2018). Loops

2: Una

historia de la música electrónica en el siglo XXI. Penguin Random

House

Grupo Editorial España. ISBN 9788417125776.

- «La cumbia rebajada, un

error que se convirtió en género

musical». Yorokobu. 9 de mayo de 2018.

- VICE.The

Evolution of Cumbia Music in Monterrey,Mundo, Redacción BBC. «Los Cholombianos: la

tribu

urbana mexicana que hizo suya la cumbia». BBC News Mundo.

Consultado el

25 de agosto de 2019.

その他の情報

☆

☆