De docta ignorantia

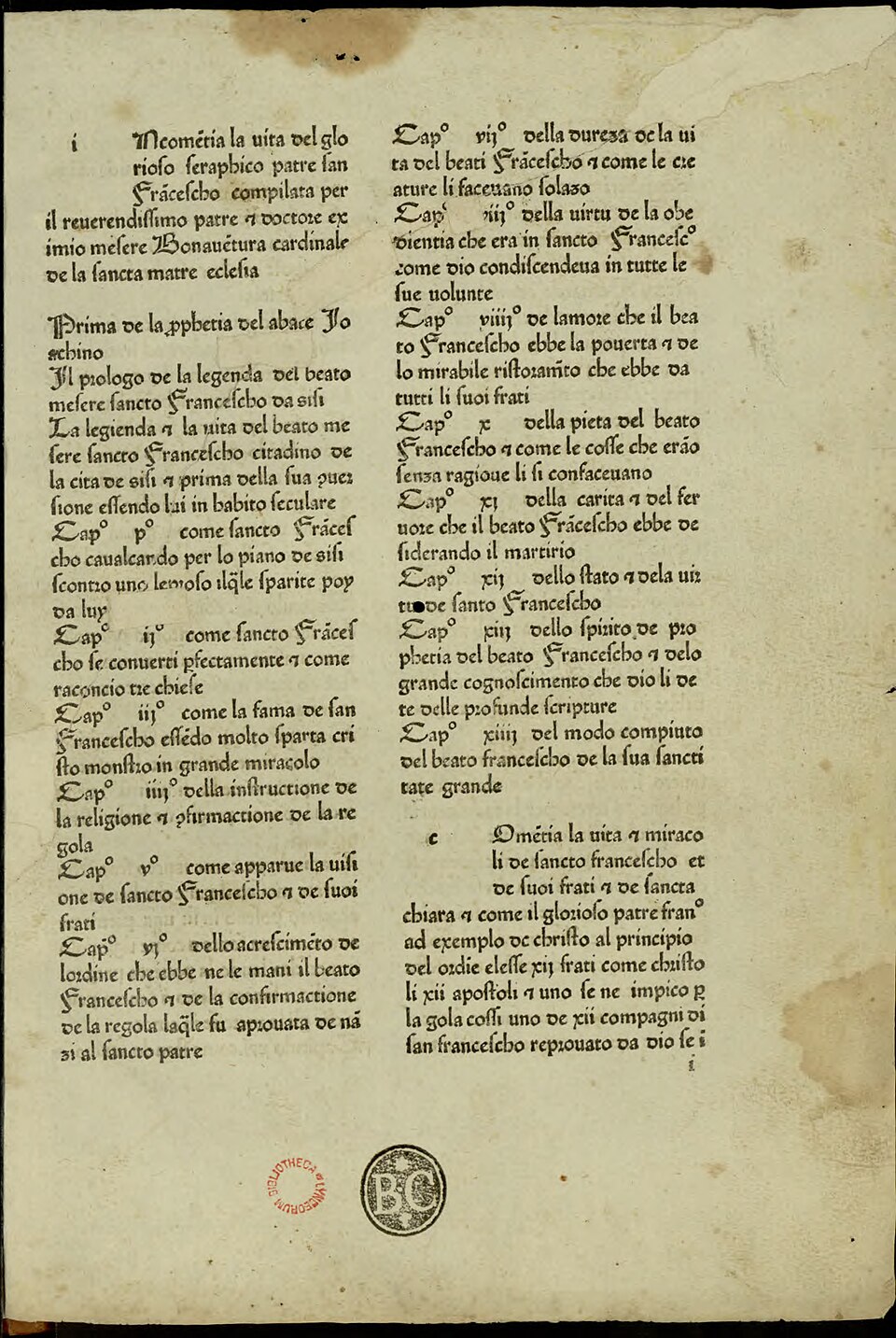

De Docta Ignorantia, 1440; この写本は1488年の年号が付されているので半世紀後の頃か?

知恵ある無知/学ばれた無知

De docta ignorantia

De Docta Ignorantia, 1440; この写本は1488年の年号が付されているので半世紀後の頃か?

☆知恵ある無知ある いは学識ある無知(docta ignorantia)とは、知恵のある状態とは、無知の状態を内包する状態であることを言う。これはニコラウス・クザーヌス(Nicolaus Cusanus, 1401-1464)の用語や説明に由来するもの が著名である。彼は言う。「なぜなら、もっと も探究心の旺盛な人間にとっても、自己自身に内在する無知そのものにおいて最も学識ある者になるということが、学識上最も完全だからである。自らを無知な る者として知ることが篤ければ篤いほど、人はいよいよ学識ある者になるであろう」(ニコラウス・クザーヌス『学識ある無知について』山田桂 三訳、18ペー ジ、平凡社、1994年)。学問を追求する態度としての人がもつべき態度について我々教えてくれるようでもあり、また、知識や学識というもの実態を説明す るもののようでもある。

★ニコラウス・クースは、彼の哲学において「ドクタ・イグノランティア」という概念を重要な

位置づけとし、その最初の哲学・神学上の主要著作にこの題名をつけたことで、この概念はその後今日に至るまで決定的な意味を持つようになった。ニコラウス

は、偽ディオニュシオスによる否定神学を受け継いだ。

『学識ある無知(De docta

ignorantia)』の中で、ニコラウスは否定神学[apophatike theologia]の意味において、神に関するあらゆる肯定的な発言を不適切であり、その意味で誤解を招くものとして否定し

た。ボナヴェントゥラと同様に、彼は神について知識を持っている、あるいは知識を得ることができると主張することで神に目を向けたのではなく、自らの無知

について知識を得ることによって、自分自身について「学識ある無知」を得た。しかし、アウグスティヌスやボナヴェントゥラとは異なり、彼は、無知な者が受

ける教えを、純粋な神の恵みではなく、真実と知恵を求めて自らを超越する人間の精神の努力の成果として描いた。

ニコラウスが開発した「教化された無知の法則」は、量的または質的に増加、増加、減少するものを考察しても、絶対的な最大値に到達することは決してできな

いと述べている。しかし、人間の理性(ratio)はその性質上、増加または減少が可能な、つまり相対的な対象のみを取り扱うことができる。なぜなら、そ

の活動は既知と未知の比較であるからだ。理性の管轄範囲、つまり増加が可能な具体的な対象の中には、絶対的な平等や正確さではなく、接近の程度しか存在し

ない。したがって、絶対的かつ無限である神は、原則として理性には理解できないものである。

ニコラスの考えによれば、理性(intellectus)は、理性の限界を認識することができるため、理性よりも高い位置にある。しかし、理性も有限であ

り、したがって『学識ある無知』によれば、真の神の認識には到達できない。神における相反するものの逆説的な一致、つまり coincidentia

oppositorum

を、理性は実際には理解できないのだ。しかし、理性は同時に「神聖なもの」でもあるため、神聖な真実を、いわば「見る」ことや「触れる」ことはできる。そ

の後、『De coniecturis』(1442年頃)、1445年から1447年にかけて書かれた短編、そして特に『De visione

dei』(1453年)において、ニコラウスは理性の可能性についてより楽観的な見解に達した。

逆説的に、ニコラウスは、自分の無知を認識した人間は、「理解できないことを理解できない方法で理解できる」と主張した。神に関する認識については、あら

ゆる合理的な努力は無駄であると強調した一方で、世界に関する認識は、真理に近づき、認識力を高めていく、終わりのないプロセスであると見なした。「この

無知について深く教えを受けるほど、我々は真理そのものに近づくことになる」[3] と述べた。

| De docta

ignorantia („Über die belehrte Unwissenheit“) ist der Titel einer

lateinischen Schrift des Philosophen und Theologen Nikolaus von Kues

(Cusanus). Darin entwickelte er die Grundlagen seiner Theologie und

einer damit eng verbundenen spekulativen Kosmologie. Er widmete das am

12. Februar 1440 in Kues an der Mosel (heute Bernkastel-Kues)

abgeschlossene Werk dem Kardinal Giuliano Cesarini, mit dem er

befreundet war. |

De docta

ignorantia(「教化された無知について」)は、哲学者であり神学者でもあるニコラウス・クース(クザーヌス)のラテン語の著作のタイトルだ。こ

の著作の中で、彼は自分の神学と、それと密接に関連する思弁的な宇宙論の基礎を築いた。1440年2月12日にモーゼル川沿いのクース(現在のベルンカス

テル・クース)で完成したこの著作は、彼の友人であったジュリアーノ・チェザーリーニ枢機卿に捧げられた。 |

| Vorgeschichte Schon der antike Philosoph Sokrates betonte sein Wissen um sein Nichtwissen. Damit meinte er nicht Verzicht auf Erkenntnis, sondern eine realistische Einschätzung der eigenen Unwissenheit als Ausgangspunkt für Erkenntnisstreben. Wer seine Unwissenheit erkannt hat, kann Belehrung empfangen. Den Ausdruck docta ignorantia verwendete als erster der spätantike Kirchenvater Augustinus von Hippo in einem Brief.[1] Er schrieb: „Es gibt, um mich so auszudrücken, in uns ein belehrtes Nichtwissen, aber belehrt durch den Geist Gottes, welcher unserer Schwachheit beisteht.“ Damit bezog er sich auf die Unmöglichkeit einer umfassenden Erkenntnis Gottes; möglich sei jedoch ein durch göttliche Gnade belehrtes Nichtwissen. Das „belehrte Nichtwissen“ gehört somit zur negativen Theologie, die auf die Unzulänglichkeit aller positiven Aussagen über Gott hinweist und sich folgerichtig auf Aussagen darüber, was Gott nicht ist, beschränkt. Der prominenteste Vertreter dieser Richtung wurde der spätantike christliche Neuplatoniker Pseudo-Dionysius Areopagita. Er meinte, dass der Mensch, indem er sich ohne Wissen über sich selbst hinaus erhebe (agnōstōs anatathēti), in gewissem Maße zu einer Gotteserfahrung gelangen könne. Im 13. Jahrhundert griff der franziskanische Theologe Bonaventura den Gedanken auf.[2] Er verstand unter belehrtem Nichtwissen die Erhebung des Geistes, der sich von allem losgelöst und alle Vorstellungen verneint hat, in die Finsternis, was für die Vereinigung mit Gott erforderlich sei. Dabei berief sich Bonaventura auf Pseudo-Dionysius, der jedoch den Ausdruck „belehrte Unwissenheit“ nicht verwendet hat. |

背景 古代の哲学者ソクラテスは、自分が知らないことを知っていることを強調していた。それは知識の放棄ではなく、知識の追求の出発点として、自分の無知を現実 的に評価することを意味していた。自分の無知を認識した者は、教えを受けることができる。 docta ignorantia という表現を最初に使用したのは、古代末期の教父アウグスティヌス・ヒッポである。彼は手紙の中で、「私たちの中には、いわば、教えられた無知がある。し かし、それは私たちの弱さを支えてくれる神の霊によって教えられたものである」と書いている。これは、神を完全に理解することは不可能であるが、神の恵み によって教えられた無知は可能だという考えを指している。「教えられた無知」は、神に関するあらゆる肯定的な表現の不十分さを指摘し、その結果、神が何か ではなく、神が何かではないことを表現することに限定する、否定神学の一部である。この傾向の最も著名な代表者は、古代末期のキリスト教新プラトン主義 者、偽ディオニュシオス・アレオパギタスだった。彼は、人間は、自分自身についての知識なしに(agnōstōs anatathēti)自らを高めることによって、ある程度、神を体験することができると主張した。13 世紀、フランシスコ会の神学者ボナヴェントゥラがこの考えを取り上げた。[2] 彼は、教化された無知とは、あらゆるものから切り離され、あらゆる概念を否定した精神が、神との融合に必要な闇へと昇華することだと理解した。その際、ボ ナヴェントゥーラは偽ディオニュシオスを引用したが、偽ディオニュシオスは「教化された無知」という表現を使用していない。 |

| Konzept des Nikolaus von Kues Seine für die Folgezeit bis heute maßgebliche Ausprägung erhielt der Ausdruck docta ignorantia von Nikolaus von Kues, der ihm in seiner Philosophie eine zentrale Rolle zuwies und das erste seiner philosophisch-theologischen Hauptwerke so betitelte. Nikolaus knüpfte an die negative Theologie des Pseudo-Dionysius an. In De docta ignorantia verwarf Nikolaus im Sinne der negativen Theologie alle positiven Aussagen über Gott als unangemessen und insofern irreführend. Wie Bonaventura wendete er sich Gott nicht zu, indem er den Anspruch erhob, Wissen über ihn zu besitzen oder erreichen zu können, sondern indem er Wissen über sein eigenes Nichtwissen erlangte und damit eine über sich selbst „belehrte Unwissenheit“. Im Unterschied zu Augustinus und Bonaventura schilderte er jedoch die Belehrung, welche der Unwissende empfängt, nicht als reine Gnade Gottes, sondern als Frucht von Bemühungen des menschlichen Geistes, der sich auf der Suche nach Wahrheit und Weisheit selbst transzendiert. Die von Nikolaus entwickelte „Regel der belehrten Unwissenheit“ besagt, dass man nie durch Betrachtung von etwas, was quantitativ oder qualitativ vermehrt bzw. gesteigert oder vermindert werden kann, zur Erkenntnis eines absoluten Maximums gelangen kann. Der menschliche Verstand (ratio) kann sich jedoch seiner Natur nach nur mit vermehrungs- oder verminderungsfähigen, also relativen Objekten befassen, da seine Tätigkeit ein Vergleichen von Bekanntem mit Unbekanntem ist. Im Zuständigkeitsbereich des Verstandes, unter den steigerungsfähigen konkreten Gegenständen, gibt es nur Grade der Annäherung, keine absolute Gleichheit und keine Genauigkeit. Gott als das Absolute und Unendliche ist dem Verstand somit prinzipiell unzugänglich. Höher als der Verstand steht nach Nikolaus’ Überzeugung die Vernunft (intellectus), da sie in der Lage ist, die Grenzen der Verstandestätigkeit zu erkennen. Doch auch sie ist endlich und kann daher nach De docta ignorantia ebenfalls nicht zu wirklicher Gotteserkenntnis vordringen; den paradoxen Zusammenfall der Gegensätze in Gott, die coincidentia oppositorum, erfasst sie nicht wirklich. Da sie aber zugleich „etwas Göttliches“ ist, kann sie immerhin die göttliche Wahrheit gleichsam „sehen“ und „berühren“. Später, in De coniecturis (um 1442), in den im Zeitraum 1445–1447 verfassten kleinen Schriften und besonders in De visione dei (1453) gelangte Nikolaus zu einer optimistischeren Einschätzung der Möglichkeiten der Vernunft. Paradoxerweise meinte Nikolaus, dass ein über sein Nichtwissen belehrter Mensch „das Unbegreifliche unbegreifenderweise umfassen“ könne. Während er hinsichtlich der Gotteserkenntnis die Aussichtslosigkeit aller rationalen Bemühungen betonte, betrachtete er die Welterkenntnis als Prozess, als einen nicht zum Ende gelangenden Vorgang der Annäherung an die Wahrheit, der mit einer Steigerung der Erkenntniskräfte verbunden sei: „Je tiefer wir in dieser Unwissenheit belehrt sein werden, desto mehr werden wir uns der Wahrheit selbst nähern.“[3] |

ニコラウス・クースの概念 ニコラウス・クースは、彼の哲学において「ドクタ・イグノランティア」という概念を重要な位置づけとし、その最初の哲学・神学上の主要著作にこの題名をつ けたことで、この概念はその後今日に至るまで決定的な意味を持つようになった。ニコラウスは、偽ディオニュシオスによる否定神学を受け継いだ。 『学識ある無知』の中で、ニコラウスは否定神学の意味において、神に関するあらゆる肯定的な発言を不適切であり、その意味で誤解を招くものとして否定し た。ボナヴェントゥラと同様に、彼は神について知識を持っている、あるいは知識を得ることができると主張することで神に目を向けたのではなく、自らの無知 について知識を得ることによって、自分自身について「学識ある無知」を得た。しかし、アウグスティヌスやボナヴェントゥラとは異なり、彼は、無知な者が受 ける教えを、純粋な神の恵みではなく、真実と知恵を求めて自らを超越する人間の精神の努力の成果として描いた。 ニコラウスが開発した「教化された無知の法則」は、量的または質的に増加、増加、減少するものを考察しても、絶対的な最大値に到達することは決してできな いと述べている。しかし、人間の理性(ratio)はその性質上、増加または減少が可能な、つまり相対的な対象のみを取り扱うことができる。なぜなら、そ の活動は既知と未知の比較であるからだ。理性の管轄範囲、つまり増加が可能な具体的な対象の中には、絶対的な平等や正確さではなく、接近の程度しか存在し ない。したがって、絶対的かつ無限である神は、原則として理性には理解できないものである。 ニコラスの考えによれば、理性(intellectus)は、理性の限界を認識することができるため、理性よりも高い位置にある。しかし、理性も有限であ り、したがって『学識ある無知』によれば、真の神の認識には到達できない。神における相反するものの逆説的な一致、つまり coincidentia oppositorum を、理性は実際には理解できないのだ。しかし、理性は同時に「神聖なもの」でもあるため、神聖な真実を、いわば「見る」ことや「触れる」ことはできる。そ の後、『De coniecturis』(1442年頃)、1445年から1447年にかけて書かれた短編、そして特に『De visione dei』(1453年)において、ニコラウスは理性の可能性についてより楽観的な見解に達した。 逆説的に、ニコラウスは、自分の無知を認識した人間は、「理解できないことを理解できない方法で理解できる」と主張した。神に関する認識については、あら ゆる合理的な努力は無駄であると強調した一方で、世界に関する認識は、真理に近づき、認識力を高めていく、終わりのないプロセスであると見なした。「この 無知について深く教えを受けるほど、我々は真理そのものに近づくことになる」[3] と述べた。 |

| Rezeption Ein Zeitgenosse und Widersacher des Nikolaus von Kues, der Theologieprofessor Johannes Wenck, griff 1442/43 das Konzept der „belehrten Unwissenheit“ in einer Kampfschrift De ignota litteratura („Über die unbekannte Gelehrsamkeit“) als häretisch an. Er beschuldigte Nikolaus des Pantheismus und der Zerstörung der Theologie. Erst einige Jahre später, 1449, reagierte Nikolaus, der im Vorjahr zum Kardinal erhoben worden war, mit der Gegenschrift Apologia doctae ignorantiae („Verteidigung der belehrten Unwissenheit“).[4] Darauf antwortete Wenck wiederum mit einer (nicht erhaltenen) Entgegnung. Ein scharfer Gegner des Konzepts der „belehrten Unwissenheit“ war auch der Kartäuser Vinzenz von Aggsbach. Er wendete sich gegen den Benediktiner Bernhard von Waging, einen Anhänger von Nikolaus, der 1451/52 ein Laudatorium doctae ignorantiae („Lob der ‚belehrten Unwissenheit’“) geschrieben hatte. Seine Auffassung erläuterte Vinzenz 1454 in einem Brief, der später als Impugnatorium laudatorii doctae ignorantiae („Angriff auf das Lob der ‚belehrten Unwissenheit’“) bekannt wurde. Darin bestritt er, dass die von Nikolaus empfohlenen Bemühungen ein gangbarer Weg zur Gotteserkenntnis sein können. Bernhard reagierte 1459 mit einem Defensorium laudatorii doctae ignorantiae („Verteidigung des Lobes der ‚belehrten Unwissenheit’“).[5] |

レセプション ニコラウス・クースの同時代人であり敵対者であった神学教授ヨハネス・ウェンクは、1442年から1443年にかけて、論争文書『De ignota litteratura(未知の学識について)』の中で、「教化された無知」の概念を異端であると攻撃した。彼はニコラウスを汎神論者であり、神学を破壊 したと非難した。その数年後、1449年に、前年に枢機卿に任命されたニコラウスは、反論書『Apologia doctae ignorantiae(教化された無知の擁護)』でこれに応じた。[4] これに対し、ウェンクは(現存しない)反論書で再び応じた。 「教化された無知」の概念に強く反対したのは、カルトゥジオ会のヴィンツェンツ・フォン・アグスバッハも同様だった。彼は、1451/52年に『教化され た無知の称賛』を著した、ニコラウスの支持者であるベネディクト会のベルンハルト・フォン・ヴァギングに反対した。ヴィンツェンツは1454年、後に『学 識ある無知の称賛への反論』として知られるようになった手紙の中で、その見解を説明した。その中で彼は、ニコラウスが推奨する取り組みが、神を知るための 実行可能な方法であるとは認めなかった。ベルンハルトは1459年、「学識ある無知の称賛の擁護」でこれに応えた。 |

| Textausgaben Ohne Übersetzung Nicolai de Cusa opera omnia (Gesamtausgabe der Heidelberger Akademie): Bd. 1: De docta ignorantia, hrsg. Ernst Hoffmann, Raymond Klibansky, Leipzig 1932 Bd. 2: Apologia doctae ignorantiae, hrsg. Raymond Klibansky, 2. Auflage, Hamburg 2007, ISBN 978-3-7873-1788-2 Mit Übersetzung Schriften des Nikolaus von Kues in deutscher Übersetzung (im Auftrag der Heidelberger Akademie; lateinischer Text der kritischen Gesamtausgabe, aber ohne den kritischen Apparat, und deutsche Übersetzung): H. 15a: Die belehrte Unwissenheit. De docta ignorantia. Buch I, hrsg. Paul Wilpert, Hans Gerhard Senger, 4. Auflage, Meiner, Hamburg 1994, ISBN 978-3-7873-1158-3 H. 15b: Die belehrte Unwissenheit. De docta ignorantia. Buch II, hrsg. Paul Wilpert, Hans Gerhard Senger, 2. Auflage, Meiner, Hamburg 1977, ISBN 3-7873-0416-9 H. 15c: Die belehrte Unwissenheit. De docta ignorantia. Buch III, hrsg. Hans Gerhard Senger, Meiner, Hamburg 1977, ISBN 3-7873-0362-6 |

テキスト版 翻訳なし ニコライ・デ・クザーの全集(ハイデルベルク・アカデミー版): 第 1 巻:De docta ignorantia、エルンスト・ホフマン、レイモンド・クリバンスキー編、ライプツィヒ、1932 年 第 2 巻:Apologia doctae ignorantiae、レイモンド・クリバンスキー編、第 2 版、ハンブルク、2007 年、 ISBN 978-3-7873-1788-2 翻訳付き ニコラウス・クースの著作のドイツ語翻訳(ハイデルベルクアカデミーの委託による、批判的全集のラテン語テキスト、ただし批判的注釈は含まない、およびド イツ語翻訳): H. 15a: Die belehrte Unwissenheit. De docta ignorantia. Buch I、Paul Wilpert、Hans Gerhard Senger 編、第 4 版、Meiner、ハンブルク、1994 年、ISBN 978-3-7873-1158-3 H. 15b: Die belehrte Unwissenheit. De docta ignorantia. Buch II、Paul Wilpert、Hans Gerhard Senger 編、第 2 版、 マイナー社、ハンブルク、1977年、ISBN 3-7873-0416-9 H. 15c: 教わった無知。De docta ignorantia。第 III 巻、ハンス・ゲルハルト・ゼンガー編、マイナー社、ハンブルク、1977年、ISBN 3-7873-0362-6 |

| Literatur Kurt Flasch: Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung. 3. Auflage, Klostermann, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-465-04059-0, S. 92–120. |

参考文献 Kurt Flasch: Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung. 第 3 版、Klostermann、フランクフルト・アム・マイン、2008 年、ISBN 978-3-465-04059-0、92-120 ページ。 |

| Anmerkungen 1. Augustinus, Epistula 130,15,28. 2. Bonaventura, Breviloquium 5,6,7; siehe auch Bonaventuras Sentenzenkommentar: In II Sententiarum, distinctio 23, articulus 2, quaestio 3, ad 6. 3. Nikolaus von Kues, De docta ignorantia I 3. 4. Jasper Hopkins: Nicholas of Cusa’s Debate with John Wenck, 2. Auflage, Minneapolis 1984, S. 3–6. 5. Siehe zu dem Konflikt James Hogg u. a. (Hrsg.): Autour de la docte ignorance: une controverse sur la théologie mystique au XVe siècle, Salzburg 1992 (enthält Nachdruck der gleichnamigen Untersuchung von Edmond Vansteenberghe, Münster 1915, mit Edition von Quellentexten zur Kontroverse); Stephan Meier-Oeser: Die Präsenz des Vergessenen. Zur Rezeption der Philosophie des Nicolaus Cusanus vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Münster 1989, S. 26–31; Wilhelm Baum: Nikolaus Cusanus in Tirol. Das Wirken des Philosophen und Reformators als Fürstbischof von Brixen, Bozen 1983, S. 63–79, 129 f.; Kurt Flasch: Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, 3. Auflage, Frankfurt am Main 2008, S. 181–194. |

注釈 1. アウグスティヌス、Epistula 130,15,28。 2. ボナヴェントゥラ、Breviloquium 5,6,7。ボナヴェントゥラのセンテンス解説も参照のこと:In II Sententiarum, distinctio 23, articulus 2, quaestio 3, ad 6。 3. ニコラウス・クース、De docta ignorantia I 3。 4. ジャスパー・ホプキンス:Nicholas of Cusa’s Debate with John Wenck、第 2 版、ミネアポリス、1984 年、3-6 ページ。 5. この論争については、James Hogg 他(編):Autour de la docte ignorance: une controverse sur la théologie mystique au XVe siècle、ザルツブルク、1992 年(エドモンド・ヴァンステーンベルグによる同名の研究、ミュンスター、1915 年の復刻版、論争に関する出典文の編集を含む)を参照のこと。ステファン・マイヤー・オエザー『忘れられたものの存在。15 世紀から 18 世紀におけるニコラウス・クザーヌスの哲学の受容について』ミュンスター、1989 年、26-31 ページ。ヴィルヘルム・バウム『チロルのニコラウス・クザーヌス。哲学者であり改革者でもあるブリクセンの司教としての活動、ボルツァーノ、1983年、 63-79、129 f. ページ。クルト・フラッシュ:ニコラウス・フォン・クース。発展の歴史、第3版、フランクフルト・アム・マイン、2008年、181-194 ページ。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/De_docta_ignorantia |

★英語版ウィキペディア

| De docta ignorantia

(Latin: On learned ignorance/on scientific ignorance) is a book on

philosophy and theology by Nicholas of Cusa (or Nicolaus Cusanus), who

finished writing it on 12 February 1440 in his hometown of Kues,

Germany. |

『学究的無知について』(ラテン語: De docta

ignorantia)は、ニコラウス・クザーヌス(ニコラス・クザーヌス)

による哲学と神学に関する著作である。彼は1440年2月12日、故郷であるドイツのクースにてこの著作を完成させた。 |

| Earlier scholars had discussed

the question of "learned ignorance". Augustine of Hippo, for instance,

stated "Est ergo in nobis quaedam, ut dicam, docta ignorantia, sed

docta spiritu dei, qui adiuvat infirmitatem nostram"[1] ["There is

therefore in us a certain learned ignorance, so to speak — an ignorance

which we learn from that Spirit of God who helps our infirmities"];

here he explains the working of the Holy Spirit among men and women,

despite their human insufficiency, as a learned ignorance. The

Christian writer Pseudo-Dionysius the Areopagite advises his reader to

ἀγνώστως ἀνατάθητι, to "strive upwards unknowingly".[2] Bonaventura of

Bagnoregio declared "spiritus noster non-solum efficitur agilis ad

ascensum verum etiam quadam ignorantia docta supra se ipsum rapitur in

caliginem et excessum"[3] ["we are lifted into divine knowing without

directly striving for it"]. |

かつての学者たちは「学んだ無知」という問題を論じてきた。例えばヒッ

ポのアウグスティヌスはこう述べている。「我々の中には、いわば『学んだ無知』がある。しかしそれは神の霊によって学ばれた無知であり、その霊は我々の弱

さを助けるのである」[1]

ここで彼は、人間の不完全さにもかかわらず、聖霊が男女の間で働くことを「学んだ無知」として説明している。キリスト教作家、アレオパゴスのディオニュシ

オス(偽名)は読者に「知らぬ間に上へと努めよ」と助言している。[2]

バニョレージョのボナヴェントゥラは「我らの霊は昇天に敏捷となるだけでなく、ある種の学んだ無知によって自らを超越した闇へと引き上げられる」[3]と

宣言した。 |

| For Cusanus, docta ignorantia

means that since mankind can not grasp the infinity of a deity through

rational knowledge, the limits of science need to be passed by means of

speculation. This mode of inquiry blurs the borders between science and

ignorantia. In other words, both reason and a supra-rational

understanding are needed to understand God. This leads to the

coincidentia oppositorum, a union of opposites, a doctrine common in

mystic beliefs from the Middle Ages. These ideas influenced other

Renaissance scholars in Cusanus' day, such as Pico della Mirandola. |

クザーヌスにとって、ドクタ・イグノランティアとは、人類が理性による

知識では神の無限性を把握できないため、科学の限界を超越するには思索によって到達すべきだという意味だ。この探究方法は科学と無知の境界を曖昧にする。

つまり、神を理解するには理性と超理性的理解の両方が必要だ。これは中世の神秘主義思想に共通する「相反するものの合一」という教義へとつながる。これら

の思想は、ピコ・デラ・ミランドラなど、クザーヌスの時代の他のルネサンス学者にも影響を与えた。 |

| References 1. Epist. ad Probam 130, ch. 15, § 28 2. De myst. theol., ch. 1, § 1 3. Johannes Übinger, Docta ignor., p. 8 |

参考文献 1. 『プロボスへの手紙』130、第15章、§28 2. 『神秘神学論』、第1章、§1 3. ヨハネス・ユービンガー『学識ある無知』、p.8 |

| External links |

外部リンク(全てリンク切れ) |

| https://en.wikipedia.org/wiki/De_Docta_Ignorantia |

★否定神学(apophatike theologia)

| 否定神学(ひていしんがく、ギリシア語 apophatike theologia)とは、キリスト教神学において、神を論ずる際に使われた方法論の一つ。ラテン語では via negativa 否定の道、否定道 とも呼ぶ。 |

|

| 概要 神の本質は人間が思惟しうるいかなる概念にも当てはまらない、すなわち一切の述語を超えたものであるとして、「神は~でない」と否定表現でのみ神を語ろう と試みる。肯定神学とともに、キリスト教神学における二潮流を形作る。神秘主義との関連が強く、またドイツ語圏を中心に哲学へも影響を与えた。 また、視野を広げて見るとインドや中国においても、ウパニシャッドの思索者やインド仏教の龍樹(ナーガールジュナ)の中論、中国仏教の三論宗においても彼等は、その哲理を「無」や「不」などの否定に托して語っている[1]。 |

・神は人ではない |

| 具体例 万物の原因であって万物を超えているものは、非存在ではなく、生命なきものでもなく、理性なきものでもなく、知性なきものでもない。 万物の原因であって万物を超えているものは、身体をもたず、姿ももたず、形ももたず、質ももたず、量ももたない。 万物の原因であって万物を超えているものは、いかなる場所にも存在せず、見られもせず、感覚で触れることもできず、感覚もせず、感覚されることもできない。 万物の原因であって万物を超えている者は全ての理論 論理 概念 肯定と否定の二元性に縛られず有限ではない(『神秘神学』より[2]) 得も無く亦至も無く、断ならず亦常ならず、生ぜず亦滅せず、是を説いて涅槃と名づく。(『中論』「涅槃品第二十五」より[1]) されば名号(みょうごう)は青(しょう)黄(おう)赤(しゃく)白(びゃく)の色にもあらず。長短方円の形にもあらず、有(う)にもあらず無(む)にもあ らず、五味(ごみ)をもはなれたる故に。口にとなふれどもいかなる法味(ほうみ)ともおぼへず。すべていかなるものとも思い量(はかる)べき法(ほう)に あらず。これを無疑(むぎ)無慮(むりょ)といひ、十方の諸佛はこれを不可思議とは讃(さん)じたまへり。唯(ただ)声にまかせてとなふれば、無窮(むぐ う)の生死(しょうじ)をはなるる言語道断の法なり。(一遍上人語録『門人伝説』より[3]) |

|

| 否定神学の目的と思想 この神学は「いかなる仕方で神に様々な属性を述語づけることが可能か」を目的とするものではなく、「いかにして神と合一し、神を賛美するべきか」を問題とし、探求することを目的としている [4]。 そして、否定神学は人間が神と合一する最終局面において、人間が神の臨在のなかで言語にも思惟にも窮してしまい、ただ沈黙するしかできなくなったときの神理解を問題とするのである[5]。 理性によって神を知る方法は二つの方法があり、その一つは肯定的に知る方法で、もう一つは否定的に知る方法である。我々は、神の創造に触れれば認めないわ けにはいかないその無上の完全さのために、神は聖であり、賢明であり、慈悲に満ち、神こそ光であり、生命であるという言葉で肯定的に表現することができ る。しかし、神はすべての被造物を超えていることから、否定的方法も存在する。つまり、神は賢明であられるが、神の所有される英知は人間の持つ知恵とは質 が違っており、神の真、善、美は人間の知っている真、善、美とは異なっているのである。それ故に、神は人間の知っているどんなものとも似ていない、つま り、神について人間が持っている概念では、神を認識するにはまったく不十分であるということを心に留めておかなければならないのである。[6] |

|

| 歴史 否定神学は偽ディオニュシオス・アレオパギテスの書、『神名論』『神秘神学』(6世紀ごろ)で展開されたが、イエス・キリストと同時代のユダヤ人哲学者で 中期プラトン学派のフィロンの著作『カインの子孫』[7]、3世紀新プラトン学派のプロティノスの著作『エネアデス』(「善なるもの一なるもの」) [8]、4世紀の神学者ニュッサのグレゴリウスの『モーセの生涯』にその原型を見出すことが出来る[9]。偽ディオニュシオスは肯定神学と否定神学の二つ の道を示す。肯定神学により人が認識する神についての知識は有意義ではあるが神についての一面的な知識に過ぎない。神についての知識は肯定神学と否定神学 を併用することによってより深く探求できる、あるいは浄化、照明、合一の道を実践できるというものである。 『神秘神学』に代表される「ディオニュシオス文書」は、7世紀の告白者マクシモスや8世紀のダマスコのヨアンネスなどに受容され、正教会神学における静寂 主義(ヘシュカズム)の成立にも影響を与えた。さらに偽ディオニュシオスの著作は9世紀のヨハネス・スコトゥス・エリウゲナによりラテン語訳されるととも に、『天上位階論』に対する註解書『天上位階論註解』も著されて、以後「ディオニュシオス文書」は西方神学にも東方神学同様に絶大な権威を持って受容され ていった[10]。 トマス・アクイナス、マイスター・エックハルト、ニコラウス・クザーヌスやドイツ神秘主義にその受容と影響をみることができる。また、14世紀イギリスの 『不可知の雲(英語版)』の匿名の著者によって英語に翻訳されて、17-18世紀のイギリス神秘主義の黄金期にも影響を与えている[11]。 |

|

| 脚注 01. ^ a b 『宗教とその真理』pp.68-69 ^ 『中世思想原典集成3 後期ギリシャ教父・ビザンティン思想』偽ディオニュシオス「神秘神学」p.454 ^ 一遍上人語録 p.35 ^ ラウス(1988)p.276 05. ^ ラウス(1988)p.275 ^ 『不可知の雲』p.32 ^ ラウス(1988)p.64 ^ ラウス(1988)pp.73-97 ^ ラウス(1988)pp.145-151 10. ^ 『中世思想原典集成3 後期ギリシャ教父・ビザンティン思想』pp.342-343 ^ ラウス(1988)p.267 |

|

| アンドルー・ラウス『キリスト教神秘思想の源流 プラトンからディオニシオスまで』水落健治 訳、教文館、1988年1月初版。ISBN 4-7642-7125-7。 『中世思想原典集成3 後期ギリシャ教父・ビザンティン思想』偽ディオニュシオス「神秘神学」今 義博訳、解説、平凡社、1994年8月。ISBN 4-582-73413-8。 著者不詳『不可知の雲』ウィリアム・ジョンストン校訂、斎田靖子訳、エンデルレ書店、1995年4月。ISBN 4-7544-0257-X。 『国訳大蔵経 : 昭和新纂. 宗典部 第8巻』一遍上人語録「門人傳説」 『宗教とその真理』柳 宗悦、叢文閣 1919年。 |

|

| 神学 新プラトン主義 神秘主義 キリスト教神秘主義 神化(テオーシス) 形而上学 |

|

| https://x.gd/UDl8N |

☆ボナヴェントゥラ(1221-1274)

ボナヴェントゥラ(画:フランシスコ・デ・スルバラン)

| ボナヴェントゥラ(Bonaventura,

1221年? -

1274年7月15日)は、13世紀イタリアの神学者、枢機卿、フランシスコ会総長。本名ジョヴァンニ・デ・フィデンツァ。トマス・アクィナスと同時代の

人物で、当代の二大神学者と並び称された。フランシスコ会学派を代表する人物の一人で、当時の流行だったアリストテレス思想の受容には批判的であった。カ

トリック教会の聖人。 |

|

| 生涯 ボナヴェントゥラはトスカーナのバニョレア(現在のバニョレージョ)で生まれ、長じて修道院に入ることをあらかじめ母親に定められていた。伝説ではアッシ ジのフランチェスコによる奇跡的な治癒を受け、彼にちなんでボナヴェントゥラという名前を名乗ることになったという。1243年にフランシスコ会の修道院 に入り、パリでヘイルズのアレクサンデル、およびロケルスのヨハネに学び、その後を継ぐことになった。 若き神学者としてボナヴェントゥラは『命題集』注解で注目され、1255年にパリ大学で神学修士号を取得している。パリ大学の教授を経て、1257年に若 くしてフランシスコ会総長に選出されたことからも彼の名声がどれほどのものであったかが窺える。総長としてロジャー・ベーコンのオックスフォード大学での 講義を禁じ、パリにおいて軟禁状態に置いたのもボナヴェントゥラであった。彼はやがて教皇グレゴリウス10世の選出に貢献した功によって同教皇の手で枢機 卿にあげられ、アルバーノの司教とされた。1274年には当代切っての大神学者としてトマス・アクィナスと共に第2リヨン公会議に招聘され、そこで活躍し たが、同地で死去した。 ボナヴェントゥラは同時代の人々から「熾天使的博士」(Doctor Seraphicus)と称されたが、真にその名にふさわしい人物であったかどうかはわからない。さらにボナヴェントゥラの歴史における位置づけはダン テ・アリギエーリの『神曲』天国篇において決定的なものとなる。ボナヴェントゥラは1482年に教皇シクストゥス4世によって列聖され、1587年には教 皇シクストゥス5世によって教会博士にあげられている。 |

|

| ボナヴェントゥラの著作 リヨン版として集成された彼の著作集は、最初の三巻に聖書の注解と説教集が、次の二巻に中世の神学者たちから最高の注解と賞賛されたペトルス・ロンバル ドゥスの『命題集』への注解が含まれ、最後の二巻にそれ以外の業績がおさめられている。その中には『大伝記』と称されるアッシジのフランチェスコの伝記 [1]も含まれている。ボナヴェントゥラのもっとも優れた業績といわれるのは「それ以外」に分類される著作である。たとえばもっとも有名な『精神の神への 道程』をはじめとして『ブレヴィロクイウム』、『諸学芸の神学への還元』、『ソリロクィウム』、『七つの永遠なる遍歴』(De septem itineribus aeternitatis)などがおさめられている。 |

|

ボナヴェントゥラの思想 Legenda maior, 1477 ボナヴェントゥラの哲学者としての姿勢は同時代のもう一方の雄であるトマス・アクィナスやロジャー・ベーコンとは際立った対称性を示している。それはア クィナスらが、きわめて初歩的なものながら科学的思考をとりいれ、アリストテレスの思想にもとづくスコラ学を完成させたのに対し、ボナヴェントゥラのスタ イルは神秘主義的でプラトン的思考スタイルを示すということにある。これは系統的にはサン・ヴィクトルのフーゴー、サン・ヴィクトルのリカルドゥス、クレ ルヴォーのベルナルドゥスといった人々に属している。彼の思想には純粋知性というものがないわけではないが、それほど重要なものでなく、それより生の力や 愛情といったもののほうが重視されているのである。彼はアリストテレスへの傾倒に批判的であり、異端的なものが含まれていると考えていた。実際に世界の永 遠性に関してアリストテレス思想の影響を受けていた枢機卿たちと激しい論戦を繰り広げている。だが、ここで気をつけないといけないのは、彼が影響を受けた プラトン思想は、原典にもとづいたプラトン思想ではなく、あくまでアウグスティヌス理解によるプラトンであったこと、あるいはアレクサンドリア学派に由来 し、偽ディオニシウス・アレオパギタの理解によるプラトンであったということであった。 ボナヴェントゥラの理解したプラトン思想はイデアが自然物の中には存在しないが、実体はイデア(創造者たる神の御心)にそってつくられているというもので あった。他のスコラ哲学の研究者たちと同様、ボナヴェントゥラはまず理性と信仰の関係という問題から検討を始めた。ボナヴェントゥラの思想は以下のような ものである。 科学というのも結局は神学に還元することができるものであり、理性はキリスト教思想からある程度の道徳的真実を見出すことができるが、基本的に神からの 「照明」(照らし)がなければそこに到達できない。魂が真実にたどりつくために欠かせないこの照明を得るために、祈り、魂の鍛錬、黙想によってもたらされ る神との一致が必要になる。人生の究極の目標はまさにこの神との合一にある、黙想や知的なもの、強い愛のうちにある神との合一、そこへたどりつくことは人 生の中では困難であるが、未来への希望として残る。神のことを思う魂は三つの側面あるいは段階を持っている。それはまずこの世界にみられる神のしるし (Vestigia)についての経験知をもたらす感覚の段階、次に神に似せてつくられた魂そのものを吟味する理性の段階、最後に神をあおぎみる純粋知の段 階である。 この三つの神との一致の段階から、三種の神学が生まれてくる。それは象徴神学、固有神学、神秘神学である。おのおのの段階はさらに細分化しうるものであ る。それは感覚や想像を超えた世界を考えることで可能であり、いうなれば神のしるしによって、あるいは神のしるしのうちに神への知識にたどりつきうる。第 一のものには物質存在の三つの特性、重さ、量、長さが含まれ、被造物の第二のものには物質存在を超える存在、すなわち命を持ち、思考を持ち、三位一体の神 への思いにわれわれを導くものである。そのため第二の段階においては理性を用いた想像、あるいは純粋知性による想像のうちにわれわれは神知識にたどりつき うる。第一の場合の三つの分類、たとえば記憶・理解と意志、あるいはキリスト教の三つの徳である信仰・希望・愛のようなものが三位一体の神へとわれわれの 思いを導いていく。 最後の段階において、われわれは純粋知性を持って神そのものを観想し、非存在は存在の不足であり、存在なしに成立しないという思考の必然性によって第一概 念である神そのものを見出すことができる。この完全存在の概念はすべてにまさって完全なもので存在のよりどころである。この最高段階に至って初めて魂は神 の無限の善良さのうちに安らぎを見出す。この神の善良さは人間の最高の能力である「最高精神」(Apex mentis)あるいは「シンデレーシス」によって理解されるものである。 神の「照明」という概念は神秘神学ではよく用いられる考え方であるが、ボナヴェントゥラは特にこの言葉にキリスト教的な意味を付け加えた。精神および魂が かくも完全に神にたどりつくことは恩寵なしには達成しえない。そしてこの恵みは観想の中で、修得生活、観想生活の中でこそ得られる。観想生活は恩寵への最 高の道である。 ボナヴェントゥラの著作はすべて観想のよい手引きになりうるが、決して単なる観想家ではなかった。彼はきわめて高度な教義理解を展開し、普遍について、個 物について、個の理論について、純粋知についてなどスコラ哲学的なテーマをよく研究し、深く掘り下げている。ボナヴェントゥラは神学を実践的な学問である と考えたアルベルトゥス・マグヌスに共感を示し、彼の視点からみればそのことが愛につながるのである。ボナヴェントゥラはまた、自然と神性の寄与するとこ ろのものについて慎重に検討し、宇宙が創造主たる神のみこころにそったものであると結論している。そして事物は個性を神から受け、神の創造力によって形成 される純粋な可能性であり、イデアによってふるまうものであるため純粋知と別個に存在するものではないとらえている。このようなスコラ学的な思考法におい て「熾天使的博士」は穏健さと巧妙さを併せ持っている。これこそが彼の最大の特徴であるといえるだろう。 |

|

| 01. ^

ボナヴェントゥラの『フランチェスコ伝』(ドイツ語でDas Leben und die Wunderwerke des heiligen

Franziskus)は12世紀から15世紀にかけて南部ドイツ語圏で非常に好まれ、フランシスコ会と聖クララ会の修道院において繰り返し書写されてい

た。南部ドイツ語(oberdeutsch)版の写本だけでもこれまで22写本の存在が知られている。Elisabeth

Schraut/Claudia Opitz: Katalog zur Ausstellung „Frauen und Kunst im

Mitelalter“. Braunschweig: Hinz & Kunst 1983 ISBN 3922618049 , S.

32. |

|

| 『中世思想原典集成 第12巻 フランシスコ会学派』上智大学中世思想研究所編、坂口昂吉訳、平凡社、2001年 『すべての者の唯一の教師キリスト』『無名の教師に宛てた三つの問題についての書簡』『諸学芸の神学への還元』『討論問題集』『命題集註解』の著作を収録。 坂口ふみ『天使とボナベントゥラ ヨーロッパ13世紀の思想劇』 岩波書店、2009年 |

|

| https://x.gd/73XmnN |

★「無知の効用」

・docta ignorantia

の逆説は、自分が「無知の状態」ということを知っている「無知者だと認識する者」こそが、最も賢い=学識ある者だということだ。これだけでは「無知者だと

認識する者」が自己正当化するだけの言説に過ぎないのだが、クザーヌスは用心深く、その前提として、自然の完璧さに比べると人間が不完全(=「無知の状

態」)であることから彼の議論を始めているからである。つまり、人間の叡知の行使とは、「無知の状態」から出発して、「無知の状態」のまん

まであるという

存在証明ができること、自明視することができる道のりを示すことなのだ。これは奥深いというよりも、その二百年ほど後にヘーゲルが理性の狡

知という修辞を

使ったが、これと似て、どうも都合よい論点先取=begging

the question)のように思える面もある。

・技法に習熟しながらも言語化できない準理論的思考 が、docta ignorantia である。知恵ある無知は、実践の習熟の全体像を彼ら自身の目から覆い隠す。習熟者が自分の実践を語りきれないという事実は、〈実践知〉の特徴といわれる。(→アリストテレスの実践知入門)

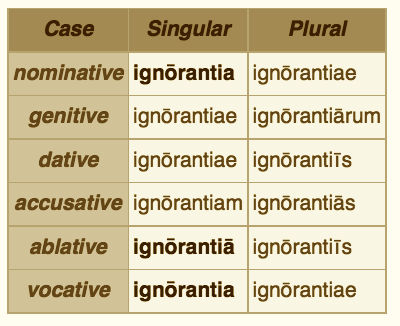

・ラテン語文法としてはdocta

は、doctus の女性形

nominative sg.

に由来する不変化詞の形容詞的用法で「教えらえた」「学ばれた」という意味をもつ、ignorantiaは,

女性形名詞nominative sg. である。それゆえ「学ばれた無知」(知恵ある無知ある

いは学識ある無知)の意味となる。

https://en.wiktionary.org/wiki/doctus#Latin

https://en.wiktionary.org/wiki/doctus#Latin

https://en.wiktionary.org/wiki/ignorantia

https://en.wiktionary.org/wiki/ignorantia

【学識ある無知を理解するためには、クザーヌスが考

える「神」と自然の概念についての理解が不可欠である】

・ただし、もともとのDocta

ignorantia の意味は次のとおり。ニコラウス・クザーヌス(Nicolaus Cusanus,

1401-1464):神は「能産的自然(natura naturans)」、現

象世界は「所産的自然(natura

naturata)」と捉えて、この矛盾の一致を、神において認識することが「無知の知(docta

ignorantia)」に他ならないと説く。(ニコラウス・クザーヌス『学識ある無知について』山田桂三訳、平凡社、1994年_第1部23章、ただし

ニコライ・デ・クーサ[クザーヌスのラテン語名称]は、この用語では記述していない。。ウィンデルバンドの説明(1901:409)によると、能産的自然

や所産的自然の概念や区別は、クザーヌス

やブルーノの影響を受けつつ、最終的にスピノザが整理したとということになるらしい。なお、クザーヌスの英訳には、nature be prior

to

eternity(あるいは nature prior to [the effect] of the subsequent)などの特権的なものと

nature concomitant などの峻別がある。)

| W・ヴィンデルバンドの哲学史(英訳)マクミ

ラン版、1893年の、336, 338, 368, 409 ページにはnatura

naturans/ natura naturata に関する言及箇所がある。 英訳:Nicolaus Cusanus, 1401-1464, docta ignorantia. Chapter Twenty-two: How God's foresight unites contradictories. |

|

| But so that we may also come to see how through the previous points we are led to a deep understanding, let us direct our inquiry to [the topic of] God's foresight. Since it is evident from the foregoing thatGod is the enfolding of all things, even of contradictories, [it is also evident that] nothing can escape His foresight. For whether we do some thing or its opposite or nothing, the whole of it was enfolded in God's foresight. Therefore, nothing will occur except in accordance with God's foreseeing. | しかし、これまでの論点を通じていかに深い理解へと導かれるかを理解す

るためにも、神の予見という主題に考察を向けよう。前述から明らかなように、神はあらゆるもの、矛盾するものさえも包含する存在である。ゆえに、神の予見

から逃れ得るものは何もない。我々が何かを行うにせよ、その反対を行うにせよ、あるいは何もしないにせよ、その全ては神の予見の中に包含されていたのであ

る。ゆえに、神の予見にかなわないことは何一つ起こり得ない。 |

| Hence, although God could have foreseen many things which He did not foresee and will not foresee and although He foresaw many things which He was able not to foresee, nevertheless nothing can be added to or subtracted from divine foresight. By way of comparison: Human nature is simple and one; if a human being were born who was never even expected to be born, nothing would be added to human nature. Similarly, nothing would be subtracted from human nature if [the human being] were not born—just as nothing [is subtracted] when those who have been born die. This [holds true] because human nature enfolds not only those who exist but also those who do not exist and will not exist, although they could have existed. In like manner, even if what will never occur were to occur, nothing would be added to divine foresight, since it enfolds not only what does occur but also what does not occur but can occur. Therefore,.just as in matter many things which will never occur are present as possibilities so, by contrast, whatever things will not occur but can occur: although they are present in God's foresight, they are present not possibly but actually. Nor does it follow herefrom that these things exist actually. | したがって、神は予見しなかった多くの事柄を予見できたはずであり、ま

た予見しないであろう多くの事柄を予見した。しかし、予見しなかった多くの事柄を予見できたはずであり、また予見した多くの事柄を予見しなかったとして

も、神の予見に何かが加わったり減ったりすることはない。例えて言えば、人間の本性は単純で一つである。もし人間が生まれるはずもなかったのに生まれたと

しても、人間の本性に何かが加わることはない。同様に、その人間が生まれてこなかったとしても、人間の本性から何かが引き落とされることはない。生まれた

者が死ぬときにも何も引き落とされないのと同じである。これは、人間の本性が存在する者だけでなく、存在しない者、そして存在し得たにもかかわらず存在し

ない者をも包含しているからである。同様に、決して起こらないことが起こったとしても、神の予見に何も加わることはない。なぜなら神の予見は、実際に起こ

るものだけでなく、起こらないが起きうるものをも包含しているからだ。したがって、物質において決して起こらない多くの事柄が可能性として存在するのと同

様に、逆に、起こらないが起きうるあらゆる事柄は、神の予見の中に存在するが、それは可能性としてではなく、実際に存在する。しかし、ここからそれらの事

柄が実際に存在するという結論は導かれない。 |

| Accordingly, we say that “human nature enfolds and embraces an infinite number of things” because it [enfolds] not only the human beings who did exist, do exist, and will exist but also those who can exist, though they never will (and so, human nature embraces mutable things immutably, just as infinite oneness [embraces] every number). In a similar way, God's infinite foresight enfolds not only the things which will occur but also the things which will not occur but can occur (and it enfolds contraries, even as a genus enfolds contrary differentiae). Those things which [infinite foresight] knows, it knows without a difference of times; for it is not the case that it knows future things as future, and past things as past; rather, it [knows] mutable things eternally and immutably. | したがって、我々は「人間の本性は無限の事物を含み包む」と言う。なぜ

ならそれは、実際に存在した人間、現在存在する人間、そして将来存在する人間だけでなく、存在し得るが決して存在しないであろう人間までも含んでいるから

だ(したがって人間の本性は、不変の形で可変の事物を含み包む。無限の一があらゆる数を包含するように)。同様に、神の無限の予見は、起こるべき事柄だけ

でなく、起こらないが起きうる事柄をも包含する(そしてそれは相反するものを包含する。属が相反する差異を包含するように)。この無限の予見が知る事柄

は、時間的な差異なくして知られる。なぜなら、未来の事柄を未来として、過去の事柄を過去として知るのではない。むしろ、それは可変的な事柄を永遠に、不

変に知るのである。 |

| Hence, divine foresight is inescapable and immutable. Nothing can transcend it. Hence, all things related to it are said to have necessity- and rightly so, since in God all things are God,114 who is Absolute Necessity. And so, it is evident that the things which will never occur are present in God's foresight in the aforesaid manner, even if they are not foreseen to occur. It is necessary that God foresaw what He foresaw, because His foresight is necessary and immutable, even though He was able to foresee even the opposite of that which He did foresee. For if enfolding is posited, it is not the case that the thing which was enfolded is posited; but if unfolding is posited, enfolding is [also] posited. For example, although I am able to read or not to read tomorrow: no matter which of these I shall do, I will not escape [God's] foresight, which embraces [i.e., enfolds] contraries. Hence, whatever I shall do will occur in accordance with God's foresight. | したがって、神の予見は避けがたく不変である。何ものもそれを超越する

ことはできない。ゆえに、それに係わる一切のものは必然性を有すると言われる。これは当然のことである。なぜなら神においては一切のものは神そのものであ

り、神は絶対的必然性だからだ。したがって、決して起こらないであろう事柄も、たとえ起こると予見されなくとも、前述の仕方で神の予見の中に存在している

ことは明らかである。神が予見したものを予見したことは必然である。なぜなら神の予見は必然的かつ不変だからだ。たとえ神が予見した事柄の反対さえ予見で

きたとしても。包摂が前提とされる場合、包摂されたものが前提とされるわけではない。しかし展開が前提とされるなら、包摂もまた前提とされるのだ。例え

ば、明日私が読書をするかしないかは可能である。しかし、どちらの行為を行うにせよ、私は神の予見から逃れられない。神の予見は相反する事象をも包含する

からである。ゆえに、私の行うあらゆる行為は、神の予見に従って実現する。 |

| And so, the following is evident: how it is that through the foregoing points (which teach us that the Maximum precedes all opposition since it somehow embraces and enfolds all things), we apprehend what is true about God's foresight and other such matters. | したがって、以下のことが明らかである。すなわち、前述の諸点(それら

は、至高者があらゆる対立に先行するものであることを教えている。なぜなら、至高者は何らかの形で万物を包含し包み込むからである)を通じて、我々は神の

予見に関する真実やその他の諸事柄をいかにして把握するのか、ということである。 |

リンク

文献

その他の情報

Do not copy & paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099