ルサンチマン

Ressentiment

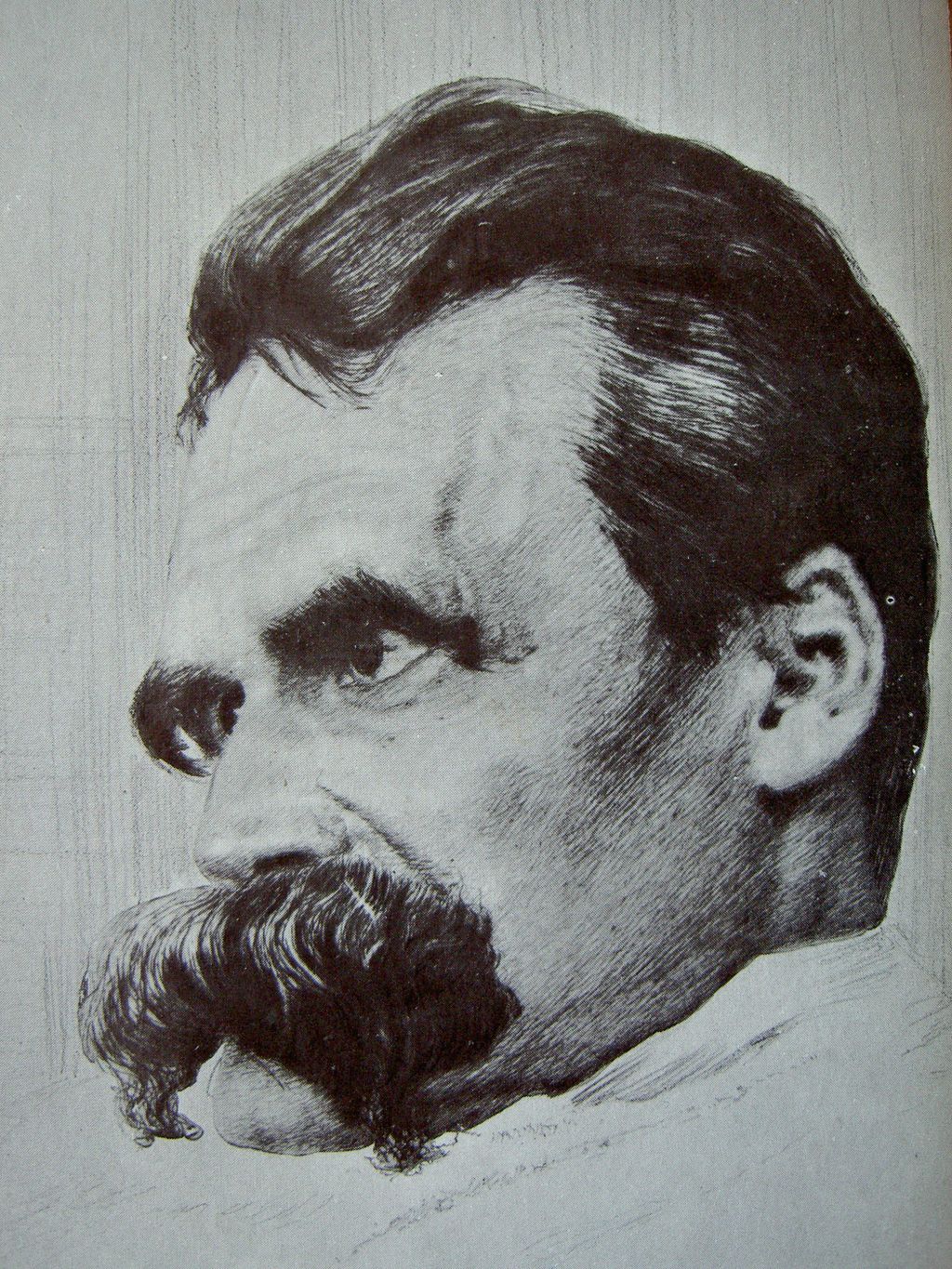

Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1990

☆ 哲学において、ルサンチマン(/rəˌsɒ̃.tiˈmɒ̃/、フランス語発音: [ʁə.sɑ̃.ti.mɑ̃] ⓘ)は、憤りや敵意の形のひとつである。この概念は、19世紀の思想家たち、特にフリードリヒ・ニーチェに特に興味を持たれた。彼らの用法によると、ルサ ンチマンとは、自分の欲求不満の原因であると特定した対象に向けられた敵意であり、すなわち、自分の欲求不満の原因を他者に帰属させることである。[1] 原因」に対する弱さや劣等感、あるいは嫉妬の感覚は、拒絶や正当化の価値体系、すなわち、自分の欲求不満の原因と認識されるものを攻撃したり否定したりす る道徳観を生み出す。この価値観は、羨望の対象を客観的に劣っていると見なすことで、自身の弱点を正当化する手段として用いられる。これは防衛機制のひと つであり、不満を抱く個人が不安や欠点を認識し、克服することを妨げる。エゴは、罪悪感から自らを守るために敵を作り出す(→「マックス・シェーラーのルサンチマン」)。

| In philosophy, ressentiment

(/rəˌsɒ̃.tiˈmɒ̃/; French pronunciation: [ʁə.sɑ̃.ti.mɑ̃] ⓘ) is one of

the forms of resentment or hostility. The concept was of particular

interest to some 19th-century thinkers, most notably Friedrich

Nietzsche. According to their use, ressentiment is a sense of hostility

directed toward an object that one identifies as the cause of one's

frustration, that is, an assignment of blame for one's frustration.[1]

The sense of weakness or inferiority complex and perhaps even jealousy

in the face of the "cause" generates a rejecting/justifying value

system, or morality, which attacks or denies the perceived source of

one's frustration. This value system is then used as a means of

justifying one's own weaknesses by identifying the source of envy as

objectively inferior, serving as a defense mechanism that prevents the

resentful individual from addressing and overcoming their insecurities

and flaws. The ego creates an enemy to insulate themselves from

culpability. |

哲学にお

いて、ルサンチマン(/rəˌsɒ̃.tiˈmɒ̃/、フランス語発音: [ʁə.sɑ̃.ti.mɑ̃]

ⓘ)は、憤りや敵意の形のひとつである。この概念は、19世紀の思想家たち、特にフリードリヒ・ニーチェに特に興味を持たれた。彼らの用法によると、ルサ

ンチマンとは、自分の欲求不満の原因であると特定した対象に向けられた敵意であり、すなわち、自分の欲求不満の原因を他者に帰属させることである。[1]

原因」に対する弱さや劣等感、あるいは嫉妬の感覚は、拒絶や正当化の価値体系、すなわち、自分の欲求不満の原因と認識されるものを攻撃したり否定したりす

る道徳観を生み出す。この価値観は、羨望の対象を客観的に劣っていると見なすことで、自身の弱点を正当化する手段として用いられる。これは防衛機制のひと

つであり、不満を抱く個人が不安や欠点を認識し、克服することを妨げる。エゴは、罪悪感から自らを守るために敵を作り出す。 |

| History Ressentiment as a concept gained popularity with Friedrich Nietzsche's writings. Walter Kaufmann ascribes his use of the term in part to the absence of a proper equivalent term in the German language, contending that this absence alone "would be sufficient excuse for Nietzsche", if not for a translator.[2] The term came to form a key part of his ideas concerning the psychology of the 'master–slave' question (articulated in Beyond Good and Evil), and the resultant birth of morality. Nietzsche's chief development of ressentiment came in his book On the Genealogy of Morals; see esp §§ 10–11).[3][4] Earlier it had been used by Søren Kierkegaard.[5][6][7] notably in his Two Ages: A Literary Review.[8] The term was also studied by Max Scheler in a monograph published in 1912 and reworked a few years later.[9] Currently of great import as a term widely used in psychology and existentialism, ressentiment is viewed as an influential force for the creation of identities, moral frameworks and value systems. However, there is debate as to what validity these resultant value systems have, and to what extent they are maladaptive and destructive.[citation needed] |

歴史 「ルサンチマン」という概念は、フリードリヒ・ニーチェの著作によって広く知られるようになった。ウォルター・カウフマンは、この用語を彼が使用した理由 の一部を、ドイツ語に適切な同義語がないことにあるとし、この欠如だけで「ニーチェにとっては十分な弁明理由になる」と主張している。ただし、翻訳者の場 合は別である。[2] この用語は、彼の「主人と奴隷」の問題(『善悪の彼岸』で論じられている)に関する心理学と、その結果としての道徳の誕生に関する考え方の重要な一部と なった。ニイチェのルサンチマンに関する主な展開は、著書『道徳の系譜学について』に見られる。特に第10条から第11条を参照のこと。[3][4] それ以前には、キルケゴールが使用していた。[5][6][7] 特に著書『二つの時代:文学評論』において。[8] この用語は、1912年に発表された単行本でマックス・シェーラーによって研究され、数年後に再検討された。 現在、心理学や実存主義で広く使用されている用語として、ルサンチマンはアイデンティティ、道徳的枠組み、価値体系の形成に影響を与える力として重要視さ れている。しかし、これらの結果として生じる価値体系がどのような妥当性を持つか、また、それらがどの程度不適応で破壊的であるかについては議論がある。 |

| Perspectives This section contains too many or overly lengthy quotations. Please help summarize the quotations. Consider transferring direct quotations to Wikiquote or excerpts to Wikisource. (November 2022) Kierkegaard and Nietzsche Kierkegaard: "It is a fundamental truth of human nature that man is incapable of remaining permanently on the heights, of continuing to admire anything. Human nature needs variety. Even in the most enthusiastic ages people have always liked to joke enviously about their superiors. That is perfectly in order and is entirely justifiable so long as after having laughed at the great they can once more look upon them with admiration; otherwise the game is not worth the candle. In that way ressentiment finds an outlet even in an enthusiastic age. And as long as an age, even though less enthusiastic, has the strength to give ressentiment its proper character and has made up its mind what its expression signifies, ressentiment has its own, though dangerous importance. …. the more reflection gets the upper hand and thus makes people indolent, the more dangerous ressentiment becomes, because it no longer has sufficient character to make it conscious of its significance. Bereft of that character reflection is a cowardly and vacillating, and according to circumstances interprets the same thing in a variety of way. It tries to treat it as a joke, and if that fails, to regard it as an insult, and when that fails, to dismiss it as nothing at all; or else it will treat the thing as a witticism, and if that fails then say that it was meant as a moral satire deserving attention, and if that does not succeed, add that it was not worth bothering about. …. ressentiment becomes the constituent principle of want of character, which from utter wretchedness tries to sneak itself a position, all the time safeguarding itself by conceding that it is less than nothing. The ressentiment which results from want of character can never understand that eminent distinction really is distinction. Neither does it understand itself by recognizing distinction negatively (as in the case of ostracism) but wants to drag it down, wants to belittle it so that it really ceases to be distinguished. And ressentiment not only defends itself against all existing forms of distinction but against that which is still to come. …. The ressentiment which is establishing itself is the process of leveling, and while a passionate age storms ahead setting up new things and tearing down old, raising and demolishing as it goes, a reflective and passionless age does exactly the contrary; it hinders and stifles all action; it levels. Leveling is a silent, mathematical, and abstract occupation which shuns upheavals. In a burst of momentary enthusiasm people might, in their despondency, even long for a misfortune in order to feel the powers of life, but the apathy which follows is no more helped by a disturbance than an engineer leveling a piece of land. At its most violent a rebellion is like a volcanic eruption and drowns every other sound. At its maximum the leveling process is a deathly silence in which one can hear one’s own heart beat, a silence which nothing can pierce, in which everything is engulfed, powerless to resist. One man can be at the head a rebellion, but no one can be at the head of the leveling process alone, for in that case he would be leader and would thus escape being leveled. Each individual within his own little circle can co-operate in the leveling, but it is an abstract power, and the leveling process is the victory of abstraction over the individual. The leveling process in modern times, corresponds, in reflection, to fate in antiquity. ... It must be obvious to everyone that the profound significance of the leveling process lies in the fact that it means the predominance of the category ‘generation’ over the category ‘individuality’." —Søren Kierkegaard, The Present Age (Alexander Dru tr.), 1962, pp. 49–52 Nietzsche: [T]he problem with the other origin of the “good,” of the good man, as the person of ressentiment has thought it out for himself, demands some conclusion. It is not surprising that the lambs should bear a grudge against the great birds of prey, but that is no reason for blaming the great birds of prey for taking the little lambs. And when the lambs say among themselves, "These birds of prey are evil, and he who least resembles a bird of prey, who is rather its opposite, a lamb,—should he not be good?" then there is nothing to carp with in this ideal's establishment, though the birds of prey may regard it a little mockingly, and maybe say to themselves, "We bear no grudge against them, these good lambs, we even love them: nothing is tastier than a tender lamb." —Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morality Ressentiment is a reassignment of the pain that accompanies a sense of one's own inferiority/failure on to an external scapegoat. The ego creates the illusion of an enemy, a cause that can be "blamed" for one's own inferiority/failure. Thus, one was thwarted not by a failure in oneself, but rather by an external "evil." According to Kierkegaard, ressentiment occurs in a "reflective, passionless age", in which the populace stifles creativity and passion in passionate individuals. Kierkegaard argues that individuals who do not conform to the masses are made scapegoats and objects of ridicule by the masses, in order to maintain status quo and to instill into the masses their own sense of superiority. Ressentiment comes from reactiveness: the weaker someone is, the less their capability to suppress reaction.[10] According to Nietzsche, the more a person is active, strong-willed, and dynamic, the less place and time is left for contemplating all that is done to them, and their reactions (like imagining they are actually better) become less compulsive. The reaction of a strong-willed person (a "wild beast"[11]), when it happens, is ideally a short action: it is not a prolonged filling of their intellect.[12] Another aspect according to a discussion by Stephen Mulhall, Keith Ansell-Pearson and Fiona Hughes is that after the weaker (slave) side has won out over the stronger, there is in ressentiment a general sense of disappointment that the rewards of victory are much less than was expected by the slaves. The former long-time past resentment at being a slave is perhaps increased by an inadequate outcome, leading to ressentiment.[13] Max Scheler See Ressentiment in Scheler's works Max Scheler attempted to place Nietzsche's ideas in a more sociologically articulated context. He started by considering how values are established within society and next proceeded to analyze their sharing or rejection on various grounds.[14] Weber Max Weber in The Sociology of Religion relates ressentiment to Judaism, an ethical salvation religion of a "pariah people." Weber defines ressentiment as "a concomitant of that particular religious ethic of the disprivileged which, in the sense expounded by Nietzsche and in direct inversion of the ancient belief, teaches that the unequal distribution of mundane goods is caused by the sinfulness and the illegality of the privileged, and that sooner or later God's wrath will overtake them."[15] Deleuze This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (September 2021) (Learn how and when to remove this message) Gilles Deleuze significantly develops the concept of ressentiment as discussed by Nietzsche in his work Nietzsche and Philosophy. According to Deleuze, ressentiment is a reactive state of being that separates us from what we can do and reduces our power to act. He follows Nietzsche's view that the challenge for both philosophy and life is to overcome the reactive state of things and become active, thereby constantly enhancing our power to act.[16] Girard Further information: Violence and the Sacred René Girard differs from Nietzsche by assessing that ressentiment is a left-over of not pursuing the mimetic rival or the scapegoat. It is the price paid for turning the other cheek. Atonement could be achieved only by moving beyond rivalry and ressentiment.[17] |

観点 この節には多すぎるか、または長すぎる引用が含まれています。引用を要約するのを手伝ってください。直接引用はウィキ引用へ、抜粋はウィキソースへ移すことを検討してください。 (2022年11月) キルケゴールとニーチェ キルケゴール: 「人間は、高いところにとどまり続けること、何に対しても賞賛し続けることができないということが、人間の本性の根本的な真実である。人間の本性は多様性 を必要としている。最も熱狂的な時代においても、人々は常に自分より優れた人々に対して羨望の眼差しで冗談を言うことを好んできた。それは完全に正当であ り、偉大な人々を笑った後、再び彼らを賞賛の眼差しで見つめることができる限り、完全に正当である。そうでなければ、そのゲームは価値がない。このよう に、ルサンチマンは熱狂的な時代においても、その発散の場を見出す。そして、熱狂的ではない時代であっても、ルサンチマンにふさわしい性格を与えるだけの 力があり、その表現が何を意味するのかを明確に決定している限り、ルサンチマンはそれなりの、しかし危険な重要性を持つ。……反省が優勢になり、人々を怠 惰にするほど、ルサンチマンはより危険なものとなる。なぜなら、もはやその重要性を意識させるだけの十分な性格を持たないからだ。その性格を欠いた反省 は、臆病で優柔不断であり、状況に応じて同じことをさまざまな方法で解釈する。それを冗談として扱おうとし、それが失敗すれば侮辱とみなそうとし、それが 失敗すればまったく何でもないものとして退けようとする。あるいは、それを機知として扱おうとし、それが失敗すれば、注目に値する道徳的風刺として意図さ れていたと言うだろう。それが成功しなければ、気にかける価値もないと付け加えるだろう。……ルサンチマンは、性格の欠如の構成原理となる。性格の欠如 は、まったくの惨めさから、常に自分自身を「無」よりも劣るものだと認めることで自分自身を守りながら、何とか地位を確保しようとする。性格の欠如から生 じるルサンチマンは、卓越した区別が本当に区別であるということを決して理解できない。また、区別を否定的に認識することで自分自身を理解することもでき ず(追放の場合のように)、区別を貶め、本当に区別でなくなるほどに軽んじようとする。そして、ルサンチマンは、既存のあらゆる区別に対してだけでなく、 これから訪れるであろうものに対しても自らを守ろうとする。……確立しつつあるルサンチマンは平準化のプロセスであり、情熱的な時代が新しいものを打ち立 て、古いものを破壊しながら突き進む一方で、思慮深く情熱のない時代はまったく逆のことをする。それはあらゆる行動を妨げ、抑制する。平準化するのだ。平 準化は、静寂で数学的、抽象的な作業であり、激動を避ける。人々は一時の熱狂の後に落胆し、生命力を感じ取るために不幸を望むことさえあるが、その後に訪 れる無気力は、土地を平らにするエンジニアが邪魔立てをしても、それ以上は助けられない。反乱が最も激しいときは、火山の噴火のようで、他のあらゆる音を かき消す。最大に達した平準化プロセスは、自分の心臓の鼓動が聞こえるほどの死のような静寂であり、何ものも突き抜けることのできない静寂であり、すべて が飲み込まれ、抵抗できない静寂である。一人の人間が反乱の首謀者となることはあるが、一人で平準化プロセスの首謀者となることはできない。なぜなら、そ の場合、その人物はリーダーとなり、平準化されることを免れるからだ。各個人は、自分の小さなサークルの中で平準化に協力することはできるが、それは抽象 的な力であり、平準化のプロセスは、抽象が個人を凌駕する勝利である。現代における平準化のプロセスは、古代における運命に相当する。... 平準化のプロセスの深い意味は、「世代」というカテゴリーが「個性」というカテゴリーに優越するという事実にあることは、誰の目にも明らかである。— セーレン・キルケゴール著『現代』アレクサンダー・ドルー訳、1962年、49-52ページ ニーチェ: 「善」のもう一つの起源、つまり、ルサンチマンを持つ人間が自ら考え出した善良な人間の問題については、何らかの結論を出す必要がある。子羊たちが猛禽類 に恨みを抱くのは当然だが、だからといって猛禽類が子羊を捕食することを責める理由にはならない。そして、子羊たちが「この猛禽類は邪悪だ。猛禽類とは最 もかけ離れた存在である子羊は、善なる存在ではないのか?」と互いに言い合うとき、この理想の確立に異を唱えるものは何もなくなる。 。猛禽類はそれを少しあざ笑っているかもしれないが、おそらくこう言うだろう。「我々は彼らに恨みはない。善良な子羊たちだ。むしろ愛している。柔らかい 子羊ほどおいしいものはない」と。 ——フリードリヒ・ニーチェ著『道徳の系譜について』より ルサンチマンとは、自身の劣等感や失敗感を伴う苦痛を、外部のスケープゴートに転嫁することである。エゴは、自身の劣等感や失敗感を「非難」できる原因と なる敵の幻想を作り出す。こうして、人は自身の失敗によって挫折するのではなく、むしろ外部の「悪」によって挫折することになる。 キルケゴールによれば、ルサンチマンは「思慮深く、情熱のない時代」に発生する。この時代では、情熱的な個人の創造性や情熱が抑圧される。キルケゴール は、大衆に同調しない個人は、大衆によってスケープゴートや嘲笑の対象にされると主張している。それは、現状を維持し、大衆に彼ら自身の優越感を植え付け るためである。 ニーチェによれば、人が活動的で意志が強く、行動的であればあるほど、自分自身に起こったことや、それに対する反応について熟考する余地や時間は少なくな り、その反応(実際には自分の方が優れていると想像するなど)は強迫的ではなくなる。意志の強い人(「野獣」[11])の反応は、起こったとしても、理想 的には短時間のものであり、知性を長時間満たすものではない。[12] スティーブン・マルホール、キース・アンセル=ピアソン、フィオナ・ヒューズによる議論によれば、もう一つの側面は、より弱い側(奴隷)がより強い側を打 ち負かした後、ルサンチマンには、勝利の報酬が奴隷が期待していたよりもはるかに少ないという一般的な失望感があるということである。不十分な結果によっ て、かつて奴隷であったことに対する長年の過去の恨みが強まり、ルサンチマンにつながるのかもしれない。 マックス・シェーラー(→「マックス・シェーラーのルサンチマン」) シェーラーの著作におけるルサンチマン(Ressentiment in Scheler's works)を参照【下で説明】 マックス・シェーラーは、ニーチェの思想をより社会学的かつ明確な文脈に位置づけようとした。彼はまず、社会において価値がどのように確立されるかを考察し、次に、さまざまな理由による価値の共有または拒絶について分析を進めた。 ヴェーバー マックス・ヴェーバーは『宗教社会学』において、ルサンチマンを「のけ者」の倫理的救済宗教であるユダヤ教と関連づけている。ヴェーバーはルサンチマンを 「恵まれない人々の持つ特定の宗教的倫理観に付随するものであり、ニーチェが説いた意味において、また古代の信仰を直接的に否定する形で、世俗的な財の不 平等な分配は特権階級の罪深さと違法性によって引き起こされ、いずれ神の怒りが彼らを襲うという教えである」と定義している。[15] ドゥルーズ この節には出典が全く示されていない。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典の無い内容は疑問視され、削除される場合があります。 (2021年9月) (Learn how and when to remove this message) ジル・ドゥルーズは、ニーチェの著作『ニーチェと哲学』で論じられたルサンチマンの概念を大幅に発展させた。ドゥルーズによれば、ルサンチマンとは、私た ちを私たちが行うことのできるものから引き離し、行動する力を弱める反応的な状態である。彼は、哲学と人生の両方にとっての課題は、反応的な状態を克服 し、能動的になることであり、それによって行動する力を絶えず高めることであるというニーチェの見解に従っている。[16] ジラール さらに詳しい情報:暴力と神聖なもの ルネ・ジラールは、ルサンチマンは模倣の対象であるライバルやスケープゴートを追い求めなかったことの残滓であると評価することで、ニーチェと異なってい る。それは「もう一方の頬」を差し出すことの代償である。償いは、対抗意識やルサンチマンを乗り越えることによってのみ達成できる。[17] |

| Helmut Schoeck Peter Sloterdijk Psychological projection Scapegoating |

ヘルムート・シェーック ペーター・スローターダイク 心理的投影 スケープゴート |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Ressentiment |

|

| Ressentiment (IPA:

[ʁɛsɑ̃tiˈmɑ̃ː][1], anhörenⓘ/?) ist ein Lehnwort aus dem Französischen

und bedeutet hier so viel wie „heimlicher Groll“ oder in der

Übertragung von Theodor Lessing „Rückschlagsgefühl“.[2] Der Duden

definiert das Ressentiment als eine „auf Vorurteilen, einem Gefühl der

Unterlegenheit, Neid o. Ä. beruhende gefühlsmäßige, oft unbewusste

Abneigung“.[3] Dem Ressentiment liegt regelmäßig das Gefühl dauernder Ohnmacht gegenüber erlittener Niederlage oder persönlichen Zurückgesetztseins zugrunde. Es findet sich sowohl individualpsychologisch wie in sozialpsychologisch-historischer Ausprägung. In der Philosophie ist das Ressentiment Gegenstand der Moralkritik. |

「恨

み」(IPA:

[ʁɛsɑ̃tiˈmɑ̃ː][1]、listenⓘ/?)はフランス語からの借用語であり、「秘密の恨み」またはテオドール・レッシングによる翻訳では

「 逆恨み」と訳される。[2]

辞書Dudenでは、憤りを「偏見や劣等感、妬みなどに基づく、感情的でしばしば無意識の嫌悪感」と定義している。[3] 恨みは、敗北や個人的な無視を経験した際の恒常的な無力感に基づくことが多い。それは個人の心理と社会心理学的・歴史的な形態の両方で見られる。哲学では、恨みは道徳的批判の対象である。 |

| Begriffsgeschichte Ressentiment ist eine Substantivierung von frz. ressentir, (dauerhaft) empfinden, merken; wörtl. etwa nach-fühlen im zeitlichen Sinn. Es ist erstmals im 16. Jahrhundert in der französischen Literatur belegt und wird ursprünglich auch in einem neutralen Sinn etwa für das dauerhaft verbindliche Gefühl der Dankbarkeit gebraucht.[4] „Insgesamt“ jedoch, so das Historische Wörterbuch der Philosophie, „bezeichnet R.[essentiment] eher Empfindungen negativen Inhalts, weil sich negative Empfindungen dauerhafter einprägen als positive“.[5] Der Gebrauch des Wortes im Deutschen ist Ausdruck des Mangels einer muttersprachlichen Entsprechung und geschieht in letzterem Sinn. Seine Verwendung hier ist wesentlich mit der moral- und demokratiekritischen Philosophie Friedrich Nietzsches verknüpft. |

この用語の歴史 「恨み」はフランス語の「ressentir」の名詞形であり、「(永続的に)感じる、気づく」という意味である。文字通りには「時間的な感覚で感じる」 という意味である。この語は16世紀のフランス文学に初めて登場し、当初は感謝の気持ちなど永続的で強い感情を表すニュートラルな意味でも使われていた。 4] しかし、『Historical Dictionary of Philosophy』によると、「全体的には、[r] どちらかといえば否定的な感情を意味する。なぜなら、否定的な感情の方が肯定的な感情よりもより長く印象に残るからだ」[5] ドイツ語におけるこの単語の使用は、母国語に相当する言葉がないことを示す表現であり、後者の意味で使用される。この単語の使用は、本質的には、道徳と民 主主義を批判するフリードリヒ・ニーチェの哲学と結びついている。 |

| Philosophie Antike Der dem moralphilosophischen Begriff zugrunde liegende Gedanke findet sich schon in Platons Dialog Gorgias. Dort trägt Kallikles im Streitgespräch mit Sokrates seine Vorstellung vom „richtigen Leben“ vor: „[W]ie könnte wohl ein Mensch glückselig sein, der irgend wem diente? Sondern das ist eben das von Natur Schöne und Rechte, was ich dir nun ganz frei heraus sage, daß wer richtig leben will, seine Begierden muß so groß werden lassen als möglich, und sie nicht einzwängen; und diesen, wie groß sie auch sind, muß er dennoch Genüge zu leisten vermögen durch Tapferkeit und Einsicht, und worauf seine Begierde jedesmal geht sie befriedigen. Allein dies, meine ich, sind eben die Meisten nicht im Stande, weshalb sie grade solche Menschen tadeln aus Scham, ihr eignes Unvermögen verbergend, und sagen, die Ungebundenheit sei etwas Schändliches, um, wie ich auch vorher schon sagte, die von Natur besseren Menschen einzuzwängen; und weil sie selbst ihren Lüsten keine Befriedigung zu verschaffen vermögen, so loben sie die Besonnenheit und die Gerechtigkeit, ihrer eigenen Unmännlichkeit wegen.“[6] Kallikles sieht in aller einschränkenden Moral das Wirken beschämter Ohnmacht. Sokrates begrüßt den Freimut dieses Bekenntnisses zum uneingeschränkten Lust- und Machtprinzip und widerlegt die Gleichsetzung von Gut und lustvoll bzw. angenehm. Die Nikomachische Ethik des Aristoteles führt in der Typologie innerer Umgangsformen mit Zornesregungen den Typus der „herben Menschen“ an, die im Gegensatz zu „leicht erregbaren Naturen“ ihren spontanen Zorn unterdrücken: „In seinem Inneren aber die Wut zu verkochen, ist eine langwierige Sache. Wer diese Anlage hat, ist sich selber vor allem zur Last und denen, die ihm am nächsten stehen.“[7] Montaigne Die früheste Quelle für den Gebrauch des Wortes dürfte der Essay Feigheit ist die Mutter der Grausamkeit von Montaigne sein.[8] Ressentiment ist hier das Gefühl, das der Überlegene im Kampf dem Unterlegenen beibringt, indem er auf die Tötung verzichtet und somit seine Überlegenheit dauerhaft in dessen Bewusstsein verankert. Als verfeinerte Stufe der Vergeltung bejaht Montaigne die Erzeugung des Ressentiments durch das Leben-Lassen gegenüber dem barbarischen Töten des Feindes, welches Zeichen der nicht überwundenen Angst und also der Feigheit und des Ressentiments auf Seiten des Siegers sei.[9] Nietzsche Friedrich Nietzsche gewinnt seinen Ressentiment-Begriff in der Auseinandersetzung mit Eugen Dühring, der den Begriff in die deutschsprachige philosophische Debatte einführt und zugleich dessen radikale, wertpolemische Verwendung vorgibt.[10] Dühring hatte – in einer Art Neuauflage der Kallikleischen Argumentation – alle Rechtsbegriffe, insbesondere den grundlegenden der Gerechtigkeit überhaupt, die dem Naturrecht des Stärkeren entgegentreten, aus dem Ressentiment erklärt (Der Werth des Lebens, 1865). In Gegensatz dazu tritt nun Nietzsche, der zwar ebenso keine "höheren", den realen Machtverhältnissen übergeordneten Werte anerkennt, jedoch eine immanente Gerechtigkeit zwischen Ebenbürtigen bzw. Gleichstarken annimmt. Nietzsche beschreibt die „Psychologie des Ressentiments“ als Selbstvergiftung durch gehemmte Rache: „Einen Rachegedanken haben und ihn ausführen, heißt einen heftigen Fieberanfall bekommen, der aber vorübergeht: einen Rachegedanken aber haben, ohne Kraft und Mut ihn auszuführen, heißt […] eine Vergiftung an Leib und Seele mit sich herumtragen.“[11] In der Genealogie der Moral (1887) wendet Nietzsche diesen Gedanken auf die „Historie der Moral“ an. Die Vergiftung durch das Ressentiment korrumpiert die allgemeinen Wertschätzungen: „Während der vornehme Mensch vor sich selbst mit Vertrauen und Offenheit lebt (gennaios ‚edelbürtig‘ unterstreicht die nuance ‚aufrichtig‘ und auch wohl ‚naiv‘), so ist der Mensch des Ressentiment weder aufrichtig, noch naiv, noch mit sich selber ehrlich und geradezu. Seine Seele schielt; sein Geist liebt Schlupfwinkel, Schleichwege und Hintertüren, alles Versteckte mutet ihn an als seine Welt, seine Sicherheit, sein Labsal; er versteht sich auf das Schweigen, das Nicht-Vergessen, das Warten, das vorläufige Sich-verkleinern, Sich-demütigen.“[12] Das Ressentiment findet seinen wert- und weltgeschichtlichen Niederschlag in der jüdischen und christlichen Moral, die als Sklavenmoral von reaktivem, verneinenden Charakter der vornehmen, bejahenden, Herrenmoral der Römer gegenübergestellt wird. An die Stelle der ursprünglichen, „vornehmen“ Schätzwerte „gut“ vs. „schlecht“ tritt nun die Moral von „gut“ und „böse“. Durch die Zurückdrängung des ursprünglichen Racheimpulses (durch Delegation der Rache an Gott bzw. Delegation der Strafe an den Staat) wird eine Verinnerlichung des Menschen erzwungen, die zur Ausbildung der moralischen Begriffe (Sünde, Schuld, Gewissen) im modernen Sinn führt. Diese jedoch verleugnen, so Nietzsche, ihre Herkunft aus dem Ressentiment und beanspruchen Absolutheit, was eine „Kritik der moralischen Werte“ als Frage nach dem „Wert der Werte“ notwendig macht. Dieser Kritik unterliegen insbesondere die modernen europäischen Demokratien, deren grundlegenden Wert Nietzsche als „Wille zur Gleichheit“ historisch aus der Ressentiment-Moral herleitet. Sie mündet in der moralischen Utopie des Übermenschen als Befreiung vom „Geist der Rache“ überhaupt.[13] Max Scheler  Illustration zu einer von Äsops Fabeln. Außerhalb seiner Reichweite, die Abwertung der süßen Trauben durch den Fuchs ("Die sind ohnehin sauer!") ist bloß performativ. Eine phänomenologische Analyse des Ressentiments im kritischen Anschluss an Nietzsche hat Max Scheler in Das Ressentiment im Aufbau der Moralen (1912) geliefert. Scheler geht es insbesondere um eine Rehabilitierung der christlichen Ethik gegenüber dem universalen Ressentimentverdacht Nietzsches, der die christliche Moral für einen Ausdruck der Ressentiments der Schwachen hält.[14] Scheler hält das Ressentiment für eine typische moderne Erscheinung, eine Art seelischer Selbstvergiftung, die vor allem bei Dienenden und Beherrschten in Gesellschaften auftritt, in denen formale Gleichheit zwischen den Menschen besteht, zugleich aber massive Unterschiede hinsichtlich der Verteilung von Macht, Bildung, Vermögen und sozialem Status existieren. Er präzisiert den Begriff als „dauernde psychische Einstellung, die durch systematisch geübte Zurückdrängung von Entladungen gewisser Gemütsbewegungen und Affekte entsteht, welche an sich normal sind und zum Grundbestande der menschlichen Natur gehören“, was zu einer spezifischen Deformation der Wertwahrnehmung führt: Beim Ressentiment handelt es sich um „das wiederholte Durch- und Nachleben einer bestimmten [feindseligen] emotionalen Antwortreaktion gegen einen anderen“, die den Kern der Persönlichkeit tangiert, ohne sich in deren spontanen Ausdrucks- und Handlungsbewegungen zu manifestieren. In seiner Phänomenologie des Ressentiments unterscheidet Scheler die Stufe, in der die süßen Trauben dem ohnmächtigen Fuchs zu hoch hängen und jene Stufe, in der der Fuchs die unerreichbaren Trauben nicht einmal mehr als süß anerkennen will, sondern sie als sauer disqualifiziert. Ohnmächtig zur Rache am Verursacher rächt sich das im Ressentiment „verbissene“ Bewusstsein am transzendenten Wert durch Herabwürdigung („Detraktion“) bzw. Entwertung desselben. Was sich in Vorstufen des eigentlichen Ressentiments etwa als masochistische „Rachsucht“ äußert, welche „Vorfälle, die Anlaß zu einem inneren Racheakt geben können, […] geradezu […] triebartig“ aufsucht, zeigt sich charakteristischerweise in der von Scheler so genannten typischen „Ressentimentkritik“ (Genitivus subjektivus): Deren negativistische Grundhaltung zielt nicht auf Verbesserung des Kritisierten, sondern findet ihre Befriedigung im „Hochgefühl der grundsätzlichen Opposition“. Mit dem Ressentiment verbunden sind moralische Umwertungen, die den Wert des Selbsterarbeiteten und Selbsterworbenen, die Subjektivität der Werte und die Dominanz des Nützlichkeitswertes betonen. Ein Hintergrund der Verbreitung von Ressentiments in der Moderne ist nach Scheler die Auflösung der traditionellen, an sozialer Herkunft und fixen Rollenbildern orientierten Muster der sozialen Anerkennung in modernen Konkurrenzgesellschaften. Scheler setzt sich nicht nur von Nietzsche, sondern auch von Georg Simmel ab, wenn er dessen These kritisiert, dass der „Vornehme“ im Unterschied zum „Gemeinen“ keinen Vergleich seines Werts mit anderen anstellt, mithin nicht für Ressentiments anfällig ist. Scheler zufolge gerate „in der Moderne auch das naive Selbstwertbewusstsein der Vornehmheit immer stärker unter Druck – zusammen mit allen anderen Formen des traditionellen Selbstwertbewusstseins“.[15] |

哲学 古代 道徳哲学的な概念の根底にある考え方は、プラトンの対話篇『ゴルギアス』にもすでにみられる。ソクラテスとの議論の中で、カリクレスは「正しい生き方」についての考え方を提示している。 「...人間が誰かのために奉仕して幸せになれるはずがない。むしろ、私が率直に申し上げたいのは、正しく生きたいのであれば、欲望をできる限り大きく し、それを抑制してはならないということだ。そして、その欲望がどんなものであれ、それを満たさなければならない。しかし、私は、これらのことがほとんど の人にはできないことだと思う。だからこそ、彼らは、自分自身の無能さを隠して、まさにそのような人々を批判し、縛られないことは恥ずべきことだと主張す るのだ。私が前に述べたように、善良な人々をその地位に留めておくためであり、また、彼ら自身が欲望を満たすことができないため、節制や正義を称賛するの だ。なぜなら、彼ら自身が男らしくないからだ。」[6] カリクレスは、道徳の制限的な効果を、恥じらいを抱く無力さの所業と見なしている。ソクラテスは、無制限の快楽と力の原則を告白するこの告白の率直さを歓迎し、善と快楽や快楽主義を同一視する考えを否定する。 怒りの衝動に対処する内面的な形の類型論において、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』は、自発的な怒りを抑制する「厳格な人々」というタイプを挙げて いる。「しかし、怒りを心の中でくすぶらせるのは退屈なことだ。このような性質を持つ者は、何よりも自分自身にとって、そして最も身近な人々にとって重荷 となる。」[7] モンテーニュ この言葉の最も古い出典は、おそらくモンテーニュのエッセイ「臆病は残酷の母である」であろう。[8] 憤慨とは、戦いで敗者を殺さずに生かしておくことで、敗者の意識に永続的に優越感を植え付けることである。より洗練された報復の形として、モンテーニュ は、敵を野蛮に殺すのではなく、生かしておくことで敵意を生じさせることを是認している。これは、克服されていない恐怖の表れであり、したがって、勝利者 側の臆病さと敵意の表れである。 ニーチェ フリードリヒ・ニーチェは、ドイツ語圏の哲学論争にこの用語を持ち込み、同時にその急進的な価値論争的な用法を規定したオイゲン・デュリングの研究の中 で、ルサンチマンの概念を展開している。10] デュリングは、 カリクレスの議論を再発行するような形で、すべての法概念、特に、最も強い者の自然法に反対する正義の根本的概念を、憤りという観点から説明していた (『生命の価値』、1865年)。ニーチェは正反対の見解をとっている。彼もまた、現実の力関係よりも優位にある「より高い」価値を認めていないが、対等 な者同士、あるいは同等の力を持つ者同士の間には内在的な正義が存在すると考えている。 ニーチェは、抑制された復讐心による自己中毒を「恨みの心理」と表現している。「復讐を思い立ち、それを実行に移すことは、重度の熱病にかかることを意味 するが、それは過ぎ去る。実行に移すだけの力や勇気を持たずに復讐を思い立つことは、[...] 身体と精神を毒に冒されたまま生き続けることを意味する」[11] 『道徳の系譜』(1887年)において、ニーチェはこの考え方を「道徳の歴史」に適用している。憤怒による毒は一般的な価値観を腐敗させる。「高潔な人間 は、信頼と開放性をもって自分自身とともに生きている(「高潔な生まれ」という言葉は「誠実」というニュアンスを強調し、おそらく「純真」という意味合い もある)。一方、憤怒に満ちた人間は誠実でも純真でもなく、自分自身に対して正直でも率直でもない。彼の魂はねじ曲がっており、精神は隠れ場所や秘密の通 路、裏口を好み、隠されたものすべてを自分の世界、自分の安全、自分の快適さとしてみなす。彼は沈黙を保つことに長けており、忘れること、待つこと、一時 的に自分を卑下することも忘れない。」[12] ユダヤ教とキリスト教の道徳における価値観と世界史に、その憤りが表現されている。それは奴隷の道徳として反応的で否定的な性格を持ち、ローマ人の高貴で 肯定的で支配者の道徳とは対照的である。「善」対「悪」という元来の「高貴な」価値観は、今では「善」と「悪」の道徳に置き換えられている。復讐の衝動を 抑制する(復讐を神に委ねるか、罰を国家に委ねるかして)ことで、人間の内面化が強制され、それが近代的な意味での道徳的概念(罪、罪悪感、良心)の発展 につながった。しかし、ニーチェによれば、これらは憤怒を起源とするものを否定し、絶対性を主張するものであり、「価値の価値」の問題として「道徳的価値 の批判」が必要となる。この批判は特に近代ヨーロッパの民主主義に当てはまるものであり、ニーチェは歴史的に、その根本的価値を「平等への意志」として憤 怒の道徳から導き出している。それは、一般的な「復讐心」からの解放としての超人という道徳的ユートピアに集約される。 マックス・シェーラー  イソップ寓話の一例。狐の手の届かないところにある甘いブドウを狐が「どうせ酸っぱいんだ!」とけなすのは、単にパフォーマンスに過ぎない。 マックス・シェーラーは著書『道徳の構造における憤怒』(1912年)で、現象学的な観点からニーチェとの関連において憤怒を分析している。シェーラー は、ニーチェが憤怒に対して普遍的な疑念を抱いていたことに対し、キリスト教圏の倫理を再評価することに特に力を注いだ。ニーチェはキリスト教の道徳を弱 者の憤怒の表れであると考えていた。 シェーラーは、憤怒を典型的な現代現象であり、人々の間に形式的平等が存在する一方で、権力、教育、富、社会的地位の配分に大きな差がある社会において、 主に奉仕者と被支配者の間で起こる一種の精神的自己中毒であると考える。彼はこの用語を「人間の本質として正常かつ基本的である特定の感情や影響が体系的 に抑制されることで生じる恒久的な心理的傾向」と定義し、価値の認識に特定の歪みをもたらすと述べている。「ある他者に対する敵対的な感情反応を繰り返し 経験し、追体験すること」である憤怒は、自発的な表現や行動には現れないものの、人格の核に触れるものである。 シェーラーは著書『憤怒の現象学』の中で、無力な狐にとって甘いブドウが手の届かない高い位置にある段階と、狐がもはや手の届かないブドウを甘いと認識す ることさえ望まず、酸っぱいと見なす段階とを区別している。意識は、創始者に対して復讐することができないため、憤慨して「噛みつき」、超越的な価値を貶 める(「減点する」)ことによって復讐する。実際の憤りの予備段階で現れるもの、例えば、マゾヒスティックな「執念深さ」として現れるもの、すなわち 「[...] 内なる復讐行為を引き起こす可能性のある出来事[...] を、ほとんど[...] 本能的な[...] 方法で探し出す」ものは、特徴的である。 シェーラーが典型的な「憤慨批判」(Genitivus subjektivus)と呼ぶもの:その根本的に否定的な態度は、批判されたものを改善することを目的としているのではなく、「根本的な反対の昂揚」に 満足を見出す。憤慨には、自己達成したものや自己獲得したものの価値を強調する道徳的再評価、価値の主観性、実用価値の優位性が伴う。 シェーラーによれば、現代において憤りがこれほどまでに広まった理由の一つは、社会的な出自や固定された役割モデルを志向する伝統的な社会的承認のパター ンが、現代の競争社会において崩壊したことにある。シェーラーは、後者の「高貴な」人物は「平凡な」人物とは対照的に、自身の価値を他人と比較しないた め、憤りを感じることがないというテーゼを批判する際に、ニーチェだけでなくゲオルク・ジンメルからも距離を置いている。シェーラーによれば、「現代で は、高貴であるという素朴な自尊心も、他の伝統的な自尊心のあらゆる形態とともに、ますます圧力を受けている」[15]。 |

| Soziologie Mit einschränkender Kritik betrachtet auch Max Weber den Beitrag des Ressentiments im Sinne Nietzsches zu religiösen Wertvorstellungen der sog. „Pariareligiosität“. Der Einfluss des Ressentiments auf die „Theodizee des Leidens“ der Unterdrückten sei entgegen der unterstellten generellen Zuständigkeit eher gering, wenn auch nicht völlig zu vernachlässigen. |

社会学 マックス・ウェーバーは、ニーチェ的な意味での憤怒が、いわゆる「傍観者的宗教性」の宗教的価値観に与える影響についても批判的な見方をしている。一般的 な責任という想定とは逆に、抑圧された人々の「苦悩の神学」に対する憤怒の影響は、完全に無視できるほど小さいものではないが、むしろ小さい。 |

| Tiefenpsychologie Der Psychoanalytiker Léon Wurmser sucht den Ressentimentbegriff für die Tiefenpsychologie fruchtbar zu machen. In der Auseinandersetzung mit Nietzsche sieht er in dessen Verherrlichung der Stärke selbst das Ressentiment wirksam als „Kampf gegen die Scham“. Der Psychiater und Psychotherapeut Michael Linden beschreibt neuerdings eine posttraumatische Verbitterungsstörung, die als extreme Ausprägung der Dynamik des Ressentiments verstanden werden kann. |

深層心理学 精神分析医レオン・ヴルムゼーは、恨みの概念を深層心理学に役立つものにしようとしている。ニーチェの研究において、ヴルムゼーはニーチェが強さを賛美すること自体を、効果的に「恥との戦い」として捉えている。 精神科医であり心理療法家でもあるマイケル・リンデンは、最近、心的外傷後苦悩障害について述べているが、これは恨みの力学の極端な表現と理解することができる。 |

| Neuere Rezeption In der gegenwärtigen Debatte greift der Medientheoretiker Norbert Bolz – unter Verkehrung der religiösen Vorzeichen gegenaufklärerisch – die Ressentimentkritik Nietzsches auf. In der Politikwissenschaft knüpft z. B. Roland Eckert an den aufklärerischen Ansatz von Nietzsche zur Erklärung politischer Bewegungen an. Der Publizist Pankaj Mishra sieht im Ressentiment eine zurzeit im Aufsteigen befindliche weltumspannende Geisteshaltung von großer politischer Tragweite.[16] |

より最近の受け入れ 現在の論争において、メディア理論家のノルベルト・ボルツは、宗教的な記号を逆転させ、啓蒙的なアプローチを取ることで、ニーチェの憤慨批判を取り上げている。 政治学では、例えばローランド・エッカートが、政治運動を説明するにあたり、ニーチェの啓蒙的なアプローチと結びつけている。広報担当者のパンカジ・ミシュラは、憤慨を、現在世界的に台頭しつつある、政治的に大きな意味を持つ心理状態と見なしている。 |

| Herrschaft und Knechtschaft Kulturkritik Politische Psychologie |

支配と隷属 文化批評 政治心理学 |

| Brusotti, Marco (2011):

„Ressentiment“. In: Niemeyer, Christian (Hrsg.): Nietzsche-Lexikon.

Zweite, durchgesehene und erweiterte Ausgabe. Darmstadt: WBG, S.

327–328. Hödl, Hans Gerald (2007): „Zur Funktion der Religion. Anmerkungen zu Nietzsches Einfluss auf Max Weber und zur Antizipation von religionssoziologischen Fragestellungen in Menschliches-Allzumenschliches“. In: Nietzscheforschung, 14, S. 147–158. Hödl, Hans Gerald (2014): "Der Begriff des Ressentiment als Kategorie kulturwissenschaftlicher Analyse. Ansatzpunkte bei Nietzsche, Scheler und Freud." In: Steffen Dietzsch / Claudia Terne [Hrsg.], Nietzsches Perspektiven. Denken und Dichten in der Moderne. Berlin-Boston: De Gruyter, 272–286. Probst, Peter (1992): „Ressentiment“. In: Ritter, Joachim/Gründer, Karlfried (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 8. Basel: Schwabe, S. 920–924. Scheler, Max (1955): „Das Ressentiment im Aufbau der Moralen“ (1. Aufl. 1915). In: Gesammelte Werke, Bd. 3: Vom Umsturz der Werte. Abhandlungen und Aufsätze, hrsg. v. Maria Scheler. Bern: Francke, S. 33–147. Skirl, Miguel (2000): „Ressentiment“. In: Ottmann, Henning (Hrsg.): Nietzsche-Handbuch.Leben-Werk-Wirkung, Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, S. 312–313. Stegmaier, Werner (1994): Nietzsches „Genealogie der Moral“. Darmstadt: WBG. Vogl, Joseph: Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart, C. H. Beck, München 2021, ISBN 978-3-4067-6953-5. |

ブルソッティ、マルコ(2011年):「ルサンチマン」。ニーメイヤー、クリスチャン(編):『ニーチェ事典』第2版。ダルムシュタット:WBG、327-328ページ。 Hödl, Hans Gerald (2007): 「宗教の機能について。ニーチェがマックス・ヴェーバーに与えた影響と、『人間的すぎる人間たち』における宗教社会学の諸問題の先見性に関する覚書」。『ニーチェ研究』第14号、147-158ページ。 Hödl, Hans Gerald (2014): 「文化科学分析のカテゴリーとしてのルサンチマンの概念。ニーチェ、シェーラー、フロイトにおけるアプローチ」Steffen Dietzsch / Claudia Terne [eds.], Nietzsches Perspektiven. Denken und Dichten in der Moderne. Berlin-Boston: De Gruyter, 272–286. プロプスト、ペーター(1992):「ルサンチマン」。リッター、ヨアヒム/グリュンダー、カールフリード(編):『哲学史辞典』第8巻。バーゼル:シュヴァーベ、920-924ページ。 シェーラー、マックス(1955):「道徳の構築におけるルサンチマン」(初版1915年)。『全集』第3巻:価値の転覆。論文および論文集、マリア・シェーラー編。ベルン:フランケ、33-147ページ。 Skirl, Miguel (2000): 「Ressentiment」。Ottmann, Henning (ed.): 『ニーチェ・ハンドブック』。人生、作品、影響、Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler、312-313ページ。 Stegmaier, Werner (1994): 『ニーチェの「道徳の系譜学』。Darmstadt: WBG。 ヴォーグ、ジョセフ著『資本と憤怒。現代についての短い理論』C. H. ベック社、ミュンヘン 2021年、ISBN 978-3-4067-6953-5。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Ressentiment |

★マックス・シェーラーのルサンチマン(→今後の更新はこちら「マックス・シェーラーのルサンチマン」)

Max Scheler, 1874-1928

| Ressentiment (full German

title: Über Ressentiment und moralisches Werturteil) is a 1912 book by

Max Scheler (1874–1928), who is sometimes considered to have been both

the most respected and neglected of the major early 20th century German

Continental philosophers in the phenomenological tradition.[1] His

observations and insights concerning "a special form of human hate" [2]

and related social and psychological phenomenon furnished a descriptive

basis for his philosophical concept of "Ressentiment".[3] As a widely

recognized convention, the French spelling of this term has been

retained in philosophical circles so as to preserve a broad sense of

discursive meaning and application.[4] Scheler died unexpectedly of a

heart attack in 1928 leaving a vast body of unfinished works.

Extrapolations from his thoughts have always since piqued interest and

discussion on a variety of topics.[5] His works were on the Nazi book

burn list. As a concept belonging to the study of ethics, Ressentiment represents the antithetical process of Scheler's emotively informed non-formal ethics of values.[6] But Ressentiment can also be said to be, at once, Scheler's darkest as well as his most psychological and sociological of topics, foreshadowing many later findings in those particular social sciences. Folk wisdom comes closest to Scheler's meaning by recognizing Ressentiment as a self-defeating turn of mind which is non-productive and ultimately a waste of time and energy. Maturity informs most of us that sustained hatred hurts the hater far more than the object of our hate. Sustained hatred enslaves by preventing emotional growth from progressing beyond the sense of pain having been precipitated, in some way, by whom or what is hated (i.e., another person, group or class of persons).[7] | 『ルサンチマン』(ドイツ語の正式タイトルは『ルサンチマンと道徳的価値

判断について』)は、1912年にマックス・シェーラー(1874年-1928年)によって書かれた本である。シェーラーは、現象学の伝統における20世

紀初頭の主要なドイツの大陸哲学者の中で、最も尊敬され、かつ顧みられない人物であったと考えられている。[1]

シェーラーは、「人間特有の憎悪」[2] および関連する社会現象や心理現象に関する観察と洞察から、 [2]

および関連する社会心理学的現象に関する彼の観察と洞察は、「ルサンチマン」という彼の哲学概念の記述的基礎となった。[3]

広く認められた慣例として、この用語のフランス語のスペルは、哲学界では、幅広い意味と適用を維持するためにそのまま使用されている。[4]

シェーラーは1928年に心臓発作で急死し、膨大な未完成の作品を残した。それ以来、彼の思想の推論は常にさまざまなトピックに関する関心と議論を刺激し

てきた。[5] 彼の著作はナチスによる焚書リストに載っていた。 倫理研究に属する概念として、ルサンチマンはシェーラーの情動に裏打ちされた非形式的価値倫理の対極にあるプロセスを表している。[6] しかし、ルサンチマンは同時に、シェーラーの最も心理学的かつ社会学的であり、かつ最も暗いテーマであるともいえる。それは、それらの特定の社会科学にお ける多くの後年の発見を予見している。 民衆の知恵は、レッセマンティスムを非生産的で、究極的には時間とエネルギーの浪費となる自己破滅的な心の動きとして認識することで、シェーラーの意図に 最も近いものとなる。成熟した人間であれば、持続的な憎悪は憎悪の対象よりも憎悪する当人自身をはるかに傷つけることを知っている。憎悪を長引かせると、 感情の成長が妨げられ、憎悪の対象(すなわち、他人、グループ、または人種)によって何らかの形で引き起こされた苦痛以上の成長が妨げられることで、奴隷 状態に陥る。[7] |

| Background It is difficult to imagine the intellectual concern of the late 19th and early 20th century over the collective drift in Western civilization away from old-guard monarchical and hierarchical societal structures (i.e., one's station in life being determined primarily by birth), toward the relative uncertainty and instability embodied in such Enlightenment Era ideals such as democracy, nationhood, class struggle (Karl Marx), human equality, humanism, egalitarianism, utilitarianism and the like. As such, Ressentiment, as a phenomenon, was first viewed as a pseudo-ethically based political force enabling the lower classes of society to rise in their situation in life at the (perceived) expense of the higher, or more inherently "noble" classes. Hence, Ressentiment first emerged as, what some might view, a reactionary and elitist concept by today's democratic standards; while others of a more conservative mind-set might view Ressentiment as liberalism disguised as a socialist attempt at usurping the role of individual responsibility and self-determination. In any event Scheler's contributions regarding this topic can not be fully appreciated without some cursory reference to the thought of Friedrich Nietzsche (1844–1900). Friedrich Nietzsche used the term Ressentiment to explain this emerging degenerative morality issuing from an underlying existential distinction between what he saw as the two basic character options available to the individual: the Strong (the "Master") or the Weak (the "Slave"). The Master-type fully accepts the burdens of freedom and decides a path of self-determination. The Slave, rather than deciding to be the authentic author of his own destiny, chooses a repressed unsatisfying mode of life, blaming (by projection) his submissiveness, loss of self-esteem and pitiful lot in life upon the dominant Master figure (and his entire social class) who by contrast seems to flourish at every moment. A true enough assessment, given that economic exploitation always seems to lie at the heart of any intrinsic Master / Slave social arrangement, along with the Master class "washing their hands" (so to speak) of the burdens of social responsibility. This underlying Ressentiment forms the underlying rationale for a code of conduct (e.g., passive acceptance of abuse, fear of reprisal for asserting personal rights due to implied intimidation, or inability to enjoy life) belonging to the Slave-type or class ("Slave Morality").[8] Nietzsche was an atheist and harbored a particular disdain for Christianity, which he viewed as playing a key role in supporting Slave Morality. In supporting the Weak and disadvantaged of humanity, Christianity undermined the authority, social position and cultural progress of the Strong.[9] Nietzsche viewed the progress of such Slave Morality as a sort of violation of the natural order and a thwarting of the authentic advancements of civilization available only through the Strong. This view of a "natural order", so typical of 19th Century Europe (e.g., Darwin's Theory of Evolution) is expressed in Nietzsche's metaphysical principal – Will to Power.[10] Scheler, by comparison, ultimately viewed the universal salvic nature of Christian love as contradicting Nietzsche's assessments,[11] and in later life developed an alternate metaphysical dualism of Vital Urge[Note 1] and Spirit:[Note 2] Vital Urge as closely allied to Will to Power, and Spirit as dependent yet truly distinct in character. Contrary to Nietzsche's ultimate intent, much of his legacy ultimately led to an implosion of objectivity in which (i) truth became relative to individual perspective, (ii) "might ultimately made right" ("Social Darwinism"), and (iii) ethics would become subjective and solipsistic. By contrast, Scheler, who also was skeptical over the historically emerging unchecked power of mass culture and the prevalence and leveling power of mediocrity upon ethical standards and upon the individual human person (as a unique sacred value), was nonetheless a theistic ethical objectivist.[14][15] For Scheler, the phenomenon of Ressentiment principally involved Spirit (as opposed to Will to Power, Drives or Vital Urge), which entailed deeper personal issues involving distortion of the objective realm of values, the self-poisoning of moral character, and personality disorder.[16] |

背景 19世紀後半から20世紀初頭にかけて、西欧文明が旧態依然とした君主制や階級社会(すなわち、生まれによって人生の地位がほぼ決定される)から、民主主 義、国民国家、階級闘争(カール・マルクス)、人間の平等、ヒューマニズム、平等主義、功利主義などの啓蒙主義時代の理想に体現される相対的な不確実性や 不安定さに向かって集団的に流れていくことに対する知的関心は、想像するのが難しい。このように、ルサンチマンは、社会の下層階級が、より上位の階級、あ るいはより本質的に「高貴な」階級を(認識されている)犠牲にして生活状況を向上させることを可能にする、偽りの倫理に基づく政治的勢力として、まず最初 に捉えられた。したがって、レッセティマンは、今日の民主主義の基準から見ると、反動的でエリート主義的な概念として最初に登場した。一方、より保守的な 考え方を持つ人々は、レッセティマンを、個人責任と自己決定の役割を奪おうとする社会主義的な試みを装った自由主義と見なすかもしれない。いずれにして も、このテーマに関するシェーラーの貢献は、フリードリヒ・ニーチェ(1844~1900)の思想を概観的に参照することなしには十分に理解することはで きない。 フリードリヒ・ニーチェは、この台頭しつつある退化的な道徳を説明するために「ルサンチマン」という用語を使用した。それは、彼が個人が持つ2つの基本的 な性格オプションと見なしたもの、すなわち「強い者(「主人」)」または「弱い者(「奴隷」)」という根本的な実存的区別から生じるものだった。マスター 型は、自由の重荷を完全に引き受け、自己決定の道を選ぶ。一方、スレイブは、自らの運命の真の作者となることを決意するのではなく、抑圧された満足のいか ない生き方を選び、服従心、自尊心の喪失、そして哀れな境遇を、あらゆる場面で成功しているように見える支配的なマスター像(およびその社会階級全体)に 投影し、その責任をなすりつける。経済的搾取が、本質的なマスター/スレーブの社会的取り決めの中核に常に存在していることを考えると、この評価は的を射 ている。マスター階級は、社会的責任の重荷から「手を洗う」(いわば)のである。この根底にあるルサンチマンは、奴隷的なタイプや階級に属する人々の行動 規範(例えば、虐待を黙って受け入れること、暗黙の威嚇により自己の権利を主張することに対する報復を恐れること、人生を楽しむことができないことなど) の根底にある論理的根拠となっている。[8] ニーチェは無神論者であり、キリスト教に対して特に嫌悪感を抱いていた。キリスト教は奴隷道徳を支える重要な役割を果たしていると彼は考えていた。キリス ト教は、人間社会の弱者や恵まれない人々を支援することで、強者の権威、社会的地位、文化的な進歩を損なっていたのである。[9] ニーチェは、このような奴隷道徳の進歩を、自然の秩序に対する一種の侵害であり、強者だけが利用できる真の文明の進歩を妨げるものだと考えていた。この 「自然の秩序」という見解は、19世紀のヨーロッパ(例えば、ダーウィンの進化論)に典型的なものであり、ニーチェの形而上学の原則である「力への意志」 に表現されている。[10] これに対しシェーラーは、キリスト教の普遍的な救済的な愛の本質は、 愛はニーチェの評価とは矛盾するものであると見ていた[11]。晩年には、生命衝動[注1]と精神[注2]という代替的な形而上学的な二元論を展開した。 生命衝動は「力への意志」と密接に関連し、精神は依存的でありながらも本質的に異なる性格を持つ。 ニーチェの最終的な意図とは逆に、彼の遺産の多くは最終的に客観性の崩壊につながった。すなわち、(i) 真実は個人の視点によって相対的なものとなり、(ii) 「強者が最終的に正義となる」(「社会ダーウィニズム」)、そして(iii) 倫理は主観的で自己中心的になる、というものである。 これに対し、シェーラーは、歴史的に台頭してきた大衆文化の抑制されない力や、倫理基準や人間個人(唯一無二の神聖な価値)に対する平凡さの蔓延と平準化 の力に対して懐疑的であったが、それでもなお有神論的倫理的客観論者であった。[14][1 シェーラーにとって、ルサンチマンの現象は、本質的には精神(「力への意志」、「衝動」、「生命衝動」とは対照的)に関わるものであり、それは価値の客観 的領域の歪曲、道徳的特質の自己中毒、人格障害といったより深い個人的問題を伴うものであった。[16] |

| Basic features of Ressentiment Scheler's described Ressentiment in his 1913 book by the same title as follows: "…Ressentiment is a self-poisoning of the mind which has quite definite causes and consequences. It is a lasting mental attitude, caused by the systematic repression of certain emotions and affects which, as such are normal components of human nature. Their repression leads to the constant tendency to indulge in certain kinds of value delusions and corresponding value judgments. The emotions and affects primarily concerned are revenge, hatred, malice, envy, the impulse to detract, and spite."[17] Although scholars do not agree on a fixed number or attributes materially defining Ressentiment, they have nonetheless collectively articulated about ten authoritative and insightful points (many times combining them) which stake-out the boundaries of this concept: 1) Ressentiment must first and foremost be understood in relation to, what Scheler termed the apriori hierarchy of value modalities. While the direction of personal transcendence and ethical action is one toward positive and higher values, the direction of Ressentiment and unethical action is one toward negative and lower values. Scheler viewed values as emotively experienced with reference to the aforementioned universal, objective, constant and unchanging hierarchy. From lowest to highest, these modalities (with their respective positive and corresponding negative dis-value forms) are as follows: sensual values of the agreeable and the disagreeable; vital values of the noble and vulgar; mental (psychic) values of the beautiful and ugly, right and wrong and truth and falsehood; and finally values of the Holy and Unholy of the Divine and Idols.[18] Ressentiment represents the dark underside, or inversion, of Scheler's vision of a personal and transformational non-formal ethics of values. 2) Ressentiment, as a personal disposition, has its genesis in negative psychic feelings and feeling states which most people experience as normal reactive responses to the demands of social life:[19] i.e., envy, jealousy, anger, hatred, spite, malice, joy over another's misfortune, mean spirited competition, etc. The objective sources of such feeling states responses might be occasioned by almost anything: e.g., personal criticism, ridicule, mockery, rejection, abandonment, etc. For the individual person, the ethical and psychological issue becomes how the energy from these feeling states will be channeled so as to better benefit the individual person and society. 3) Ressentiment is highly situational in character in that it always involves "mental comparisons" (value-judgments) with other people who allegedly have no such Ressentiment feelings,[20][21] and who likewise exhibit genuinely positive values. Hence, although Ressentiment might begin with something like admiration and respect, but surely ends in a sort of coveting of those personal qualities and goods of another: i.e., advantages afforded by their beauty, intelligence, charm, wit, personality, education, talent, skills, possessions, wealth, work achievement, family affiliation and the like. This early stage of Ressentiment resembles what we might refer to today as an inferiority complex. However, one can easily extend this notion of "comparing" to externally acquired qualifiers having the potential for negative valuations which also tend to a support consumer based economics: i.e., status symbol possessions (a lavish house, or car), expensive fashion accessories, special privileges, club memberships, plastic surgery and the like.[22] This principal is expressed in our common colloquialism of "Keeping-up with the Jones'". The subliminal result of all of these "comparisons" tend to lend credence the idea that one's self-concept, self-image, self-esteem, worth or social desirability is linked to our social inclusion or exclusion in a favored superior class having the means to insulate themselves from the rest of society. 4) Ressentiment, as situational, also typically extends to inherent social roles. Many social roles involve relationships frequently occasioning some level of inter-personal value-judgment with accompanying negative psychic feelings and feeling states which suggest dominant and submissive roles, not unlike Nietzsche's Master-Slave dichotomy. For example: The subordinate and/or submissive gender roles assigned to woman in terms of sexuality, child rearing and nurturing tasks.[23] Generational Divides ("Generation Gaps"): The rejection of a younger generation by members of an older generation, due to the latter's inability to accept their own changes and to move beyond the value pursuits proper to those preceding stages of life. Also, the reverse is true. The rejection of an older generation by members of a younger generation due to latter's inability to accept the fact that the older generation understands and sympathizes with the challenges they face.[24] Progressive forms of inter-family and blended-family relations: i.e., younger siblings toward the elder sense of entitlement; the hyper-critical mother-in-law toward the daughter-in-law;,[24] or even the more contemporarily abandonment of an ex-spouse in favor of "trophy wife" or "trophy husband" as a status symbol signaling a raise in social status; the relational neglect toward children from a previous marriage over ones of the current; the reactions of peer friends and family to a romantic relationship involving partners of vastly different ages; the pathetic efforts of a mediocre ne’er-do-well child to live up to the standards of a successful high achieving parent, etc. The classic employee / employer adversarial relationships. 5) Ressentiment triggers a tendency in people which Scheler termed "Man's Inherent Fundamental Moral Weakness":[25][26] a sense of hopelessness which pre-disposes a person to regress and seek surrogates of lower value as a source of solace. When personal progress becomes stagnant or frustrated in moving from a negative to a more positive plateau given a relatively high vital or psychic level of value attainment, there is an inherent tendency toward regression in terms of indulgence in traditional vices and a host of other physical and psychological addictions and self-destructive modes of behavior (e.g., the use of narcotics).[27] This tendency to seek surrogates to compensate for a frustration with higher value attainment inserts itself into the scenario of consumerist materialism as an insatiable self-defeating need "to have more" in order to fill the void of our own philosophical bankruptcy and spiritual poverty. |

ルサンチマンの基本的特徴 シェーラーは1913年に出版した同名の著書の中で、ルサンチマンを次のように説明している。 「ルサンチマンとは、明確な原因と結果を持つ精神の自己中毒である。それは、人間の本質的な要素である特定の感情や情動が体系的に抑圧されることによって 生じる永続的な心理的傾向である。抑圧された感情は、特定の種類の価値観の妄想や、それに対応する価値判断にふけるという傾向を常に生み出す。 主に問題となる感情や情動は、復讐、憎悪、悪意、妬み、中傷したいという衝動、悪意である。」[17] 学者たちは、レッサンタンを物質的に定義する固定された数や属性について意見が一致していないが、この概念の境界を明確にする10の権威ある洞察力に富んだポイント(多くの場合、それらを組み合わせている)を総体的に明確にしている。 1) まず第一に、レッセマンティは、シェーラーが「価値様式のアプリオリな階層」と呼んだものとの関連で理解されなければならない。個人の超越と倫理的行動の 方向性は、肯定的な価値、より高い価値に向かうものであるが、レッセマンティと非倫理的行動の方向性は、否定的な価値、より低い価値に向かうものである。 シェーラーは、価値を前述の普遍的、客観的、不変かつ恒常的な階層を参照しながら情動的に経験されるものとして捉えていた。 最も低いものから最も高いものへと、これらの様態(それぞれの肯定的なものと、それに対応する否定的な価値の否定形)は以下の通りである。快と不快の感覚 的価値、高貴と低俗の生命価値、美と醜、善と悪、真実と虚偽の精神(心理)価値 、そして最後に神聖と不浄、偶像崇拝の価値である。[18] ルサンチマンは、シェーラーの価値観における個人的かつ変容的な非形式倫理の暗い裏側、あるいは逆転を表している。 2) 個人的な性向としてのルサンチマンは、社会生活の要求に対する正常な反応としてほとんどの人が経験する否定的な心理的感覚や感情状態にその起源がある。す なわち、羨望、嫉妬、怒り、憎悪、悪意、他人の不幸に対する喜び、卑劣な競争などである。このような感情状態の反応の客観的な原因は、ほとんど何であれ引 き起こされる可能性がある。例えば、個人的な批判、嘲笑、あざけり、拒絶、見捨てられることなどである。 個人にとって、倫理的・心理的な問題は、これらの感情状態から生じるエネルギーを、個人や社会にとってより有益な方向にどう導くかということになる。 3)ルサンチマンは、常にルサンチマン感情を持たない(とされる)他の人々との「精神的な比較」(価値判断)を伴うという点で、極めて状況的な性格を持 つ。[20][21] また、同様に純粋にポジティブな価値観を示す人々もいる。したがって、ルサンチマンは、尊敬や賞賛といった感情から始まるかもしれないが、最終的には、他 者の個人的な資質や所有物に対する羨望へと発展する。すなわち、他者の美しさ、知性、魅力、機知、人格、教育、才能、技能、所有物、富、仕事の業績、家族 関係などから得られる優位性である。ルサンチマンの初期段階は、今日でいうところの劣等感に似ている。 しかし、この「比較」という概念は、消費経済を支える傾向にある、否定的な評価を受ける可能性のある外見的な要素にも容易に拡大することができる。すなわ ち、ステータスシンボルとなる所有物(豪邸や高級車)、高価なファッションアクセサリー、特別な特権、クラブの会員権、美容整形などである。[22] この原則は、私たちが日常的に使う「ジョーンズ家(Jones)に遅れを取らないようにする」という表現に表れている。こうした「比較」の潜在的な結果 は、自己概念、自己イメージ、自尊心、価値、あるいは社会的望ましさが、社会から隔絶された手段を持つ、好まれる上流階級への社会的包含あるいは排除と結 びついているという考えを信憑性のあるものにする傾向がある。 4) 状況依存的なルサンチマンは、典型的に、本来的な社会的役割にも及ぶ。多くの社会的役割は、支配的・従属的な役割を示唆する否定的な精神的な感情や心理状態を伴う、ある程度の対人価値判断を頻繁に引き起こす関係を含む。例えば、 女性に割り当てられた性的役割、子育てや育児の役割といった従属的・従順的な性別役割などである。 ジェネレーションギャップ(ジェネレーションギャップ):年長世代が自身の変化を受け入れられず、それまでの人生の段階で追求してきた価値観から脱却でき ないために、若い世代を拒絶すること。また、その逆もある。若い世代が直面する困難を年長世代が理解し共感しているという事実を受け入れられないために、 若い世代が年長世代を拒絶すること。 家族内および混合家族間の関係における進歩的な形態:例えば、年下の兄弟姉妹が年長者に対して権利意識を持つこと、批判的な義母が義理の娘に対して批判的 になること、[24] あるいは、社会的地位の向上を示すステータスシンボルとして「トロフィーワイフ」や「トロフィーハズバンド」を好むあまり、元配偶者を捨ててしまうことさ えある 社会的地位の向上を示すステータスシンボルとして、前の結婚で生まれた子供に対する現在の結婚で生まれた子供への関係的な無視、年齢が大きく異なるパート ナーとの恋愛関係に対する友人や家族の反応、平凡でろくでなしの子供が成功を収めた高学歴の親の基準に合わせようとする哀れな努力などである。 古典的な従業員と雇用主の敵対的な関係。 5) ルサンチマンは、シェーラーが「人間の生来の根本的な道徳的弱さ」と呼んだ傾向を人々に引き起こす。[25][26] 絶望感は、人を後退させ、安らぎの源として価値の低い代替品を求める傾向を生み出す。 比較的価値の高い生命や精神レベルを達成しているにもかかわらず、個人的な進歩が停滞したり、否定的な状態からより肯定的な状態へと移行するのに挫折した りした場合、伝統的な悪徳や、その他の身体的・心理的依存症、自己破壊的な行動様式(例えば 。[27] 価値達成の欲求不満を補うための代替品を求めるこの傾向は、消費主義的唯物論のシナリオに、自己破滅的な「もっと欲しい」という飽くことのない欲求として 入り込む。それは、私たちの哲学的な破綻と精神的な貧困の空虚感を埋めるためのものである。 |

| Essential structures of Ressentiment proper: "Pathological Ressentiment" Further refining Ressentiment, Scheler wrote: "Through its very origin, ressentiment is therefore chiefly confined to those who serve and are dominated at the moment, who fruitlessly resent the sting of authority. When it occurs elsewhere, it is either due to psychological contagion—and the spiritual venom of ressentiment is extremely contagious – or to the violent suppression of an impulse which subsequently revolts by "embittering" and "poisoning" the personality."[16] Hence, certain advanced characteristics of Ressentiment link this phenomenon to what we might refer to today as personality disorders. As such, Ressentiment Proper [20] ("Pathological Ressentiment’) is not materially linked exclusively to issues of socio-economic status, but rather cuts across all socio-economic strata of society to include even the most powerful. 6) In Pathological Ressentiment a Sense of Impotency develops on the part of those experiencing ressentiment-feelings, especially if situational and social factors weigh so heavily so as render a person unable to release or resolve negative psychic feelings and feeling states in a positive and constructive manner:[28] what we refer to today in psychological terms as repression. Originally understood, Ressentiment is defused whenever one has the power and ability to physically retaliate, or act out, against an oppressor. For example, an ancient Roman citizen, as Master, could be expected to take revenge straight away upon his Slave while the reverse would be unthinkable. "When [negative psychic feelings and feeling states] can be acted out, no ressentiment results. But when a person is unable to release these feelings against the persons or groups evoking them, thus developing a sense of impotence, and when these feelings are continuously re-experienced over time, then ressentiment arises."[29] But for Scheler, the essence of Impotency as characteristic of Pathological Ressentiment has less to do with the actual presence of an external oppressor, and more to do with a self-inflicted personal sense of inadequacy over limitations in the face of positive value attainment itself.[30] Hence, Ressentiment-feelings tend to be continuously re-experienced over time in a self-perpetuating manner, primarily fueled by a sense of inadequacy felt within the self which the "other" really only occasions.[31] For example, one can have every advantage in life given them, yet prove to lack the talent for achieving the goals set for him or her self. These re-experienced feelings of impotency become rationalized on a subconscious level as knee-jerk attitudinal projections: i.e., prejudices, bias, racism, bigotry, cynicism, and closed mindedness. Noteworthy is the "abstract" focus of Ressentiment: the fact that specific individuals (i.e., the "Master figure" or their counterpart "Slave figure") are no longer even required for Ressentiment feelings and their rationalized forms of expression to continue and drive forward. One only needs a representative member of the class of one's focus of resentment to be represented in some way. "Members of a group can become random targets of hate, borne out of impotence that seeks to level the group."[32] Such a random formal treatment of "otherness" offers a plausible explanation for hate crimes, serial killings (in part), genocide, the general framing of an enemy in faceless non-human terms, as well as any top-down or bottom-up form of class warfare agenda, etc. Hence, there must be a psychic distancing of de-personalization between Master and Slave perceptions of "the other" in order for Ressentiment to operate effectively. 7) Pathological Ressentiment entails "Value-Delusion". Value Delusion is "a tendency to belittle, degrade, dismiss or to ‘reduce’ genuine values as well as their bearers."[29] However, this is done in a distinctively non-productive manner because "ressentiment does not lead to affirmation of counter-values since ressentiment-imbued persons secretly crave the values they publicly denounce."[29] This aspect of Value Delusions represents a horizontal shift of value judgment concerning things and the world from a positive to a more negative orientation. What was once loved or thought of as good becomes devalued as "sour grapes" [33][34] or "damaged goods" in the mind of the Ressentiment-imbued person, and what was previously lacking in value is now elevated to the status of acceptable. In spite of this decidedly negative direction, "the ressentiment-subject is continuously 'plagued' by those distractions of unattainable values in that he emotionally replaces them with disvalues issuing forth from his impotence. In the background of such an illusory and self-deceiving over-turning of positive values with illusory negative valuations there still remains transparency of the true objective order of values and their ranks."[20] Hence, the demands of Value-Delusion manifest in what we commonly refer to as a superiority complex, i.e., arrogance, hubris, hypocrisy, employment of double standards, denial, revenge, and self-projection of one's own negative qualities onto the opposition. Correspondingly, negative feeling states suggest the absence, repudiation or flight from positive values. But nonetheless, negative values do not stand on their own intrinsic merit: they always refer back in some way to correspondingly positive values.[35] Emotionally, Value Delusion turns happiness to sadness, compassion to hate, hope to despair, self-respect to shame, love and acceptance to rejection (or worse, competition), resolve to dread, and so on down throughout the human emotional strata. Delusion is essential for the Ressentiment-imbued person in order to maintain any semblance of mental homeostasis. 8) Pathological Ressentiment ultimately manifests as "Metaphysical Confusion". Metaphysical Confusion is a form of Value Delusion in which the value shift is more vertical in character,[36] in relation to the apriori hierarchy of value modalities. In this dimension, Value Delusion occurs a sort of twisting, or false inversion, of the value hierarchy wherein higher value-contents and bearers are viewed as lower, and lower as higher. Today we commonly refer to this phenomenon as "Having One's Priorities Out of Order." Scheler illustrated such an inversion in his analysis of Western civilizations humanistic, materialistic and capitalistic propensities to elevate utility values above those of vital values.[37][38] Carried to the logical extreme, "Ressentiment brings its most important achievement when it determines a whole "morality," perverting the rules of preference until what was "evil" appears "good".[39] 9) Pathological Ressentiment ultimately results in a deadening (psychological numbing) of normal sympathetic feeling states, as well as all higher forms of psychic and spiritual feelings and feeling states. As opposed to a pure well ordered emotive life (Ordo Amoris) appropriate to the ethical person as created in God's image through love (ens amans), Pathological Ressentiment emotively results in a disordered heart (de’ordre du coeurs),[36] or what we might commonly refer to as a "hardened heart." For Scheler, morality finds expression in response to "the call of the hour",[40] or exercise of personal conscience, which is based the heart's proper order of love (Ordo Amoris) in relation to positive and higher values. By contrast, Ressentiment with its corresponding Value-Delusions willfully favors varying degrees of a disordered heart (de’ordre du coeurs) and twisted emotions consistent with personality disorders. For example, it is precisely the failure to feel for and identify with their victims (even to the extent of deriving sadistic pleasure) which characterizes the sociopath, the psychopath, the serial killer, the dictator, the rapist, the bully, the corrupt CEO and the ruthless drug dealer—all share this same common denominator.[41] Common Law would refer to this quality as "cold blooded". Author Erick Larson in his book Devil in the White City renders with great precision a literary description of this deadening of higher feeling states in reference to America's first serial killer, Herman Webster Mudgett, alias Dr. H.H. Holmes "…Holmes was charming and gracious, but something about him made Belkamp [the antagonist] uneasy. He could not have defined it. Indeed for the next several decades alienists [early psychologists] and their successors would find themselves hard-pressed with any precision what it was about men like Holmes that caused them to seem warm and integrating but also telegraph the vague sense that some important element of humanness was missing. At first alienists described this condition as "moral insanity" and those who exhibited the disorder as "moral imbeciles." They later adopted the term "psychopath"…as a "new malady" and stated, "Besides his own person and his own interests, nothing is sacred to the psychopath."[42] The Ressentiment-Imbued person exercises such a pronounced psychic distance from his victims so as to never fully achieve the desired lasting satisfaction produced though his own unethical actions. "Retaliation" of this sort no longer yields any good, and "expression" of this sort lacks all possibility of positive results. "In true ressentiment there is no emotive satisfaction but only a life-long anger and anguish in feelings that are compared with others."[19] Unfortunately in general, our particular era suffers from a pronounced inability to feel higher levels of vital psychic (intellectual and sympathetic) and spiritual feeling states.[43] For example, the process of our legal system tends to convert the absolute character of moral sentiments to a "blameless" game of negotiation of cost vs. benefits.[44] Can we even imagine the moral education furnished by such archaic practices as the stockade or tar and feathering so as to invoke real public humiliation for crimes? In addition, we as a culture have become so desensitized to feelings of outrage over public persons of power and stature lacking in all feelings of shame over their wrongdoings that our greatest moral problem becomes one of complacency. |

ルサンチマンの本質的な構造:「病的なルサンチマン」 ルサンチマンをさらに詳しく説明するために、シェーラーは次のように書いている。 「ルサンチマンの起源からして、それは主に、その時々に仕え、支配されている人々、権威の痛みをむなしく憤慨する人々に限定される。それが他の場所で発生 する場合は、心理的な伝染によるものであり、ルサンチマンの精神的な毒は極めて伝染性が高い。あるいは、人格を「苦々しく」し「毒する」ことで後に反乱を 起こす衝動の暴力的な抑制によるものである。」[16] したがって、ルサンチマンの特定の先進的な特徴は、この現象を今日「パーソナリティ障害」と呼ぶものに関連付けている。このように、正統派のルサンチマン (「病的ルサンチマン」)[20]は、社会経済的地位の問題に排他的に結びついているわけではなく、むしろ社会のあらゆる社会経済階層にまたがっており、 最も権力のある人々も含んでいる。 6) 「病的なルサンチマン」においては、ルサンチマン感情を抱く人々の側で無力感が生じる。特に、状況や社会的な要因が重くのしかかり、否定的な精神状態や感 情を肯定的な建設的な方法で解放したり解決したりできない場合である。[28] これを今日、心理学用語で「抑圧」と呼ぶ。 本来の理解では、抑圧者に物理的な報復や行動を起こす力や能力がある限り、ルサンチマンは解消される。例えば古代ローマの市民は、主人として奴隷に対して すぐに復讐することが期待されていたが、その逆は考えられなかった。「否定的な精神感情や感情状態」が表出できる場合には、ルサンチマンは生じない。しか し、それらを引き起こす個人や集団に対してその感情を解放できない場合、無力感が生じ、その感情が長期間にわたって再体験され続けると、ルサンチマンが生 じる。 しかし、シェーラーにとって、病的なルサンチマンの特徴である無力感の本質は、実際の外部からの抑圧者の存在とはあまり関係がなく、むしろ、積極的な価値 の達成そのものに対する限界に対する自己による個人的な不適格感と関係がある。[30] したがって、ルサンチマン感情は、 自己永続的な形で、継続的に再体験される傾向がある。主に、他者によって引き起こされたと感じられる自己の不適格感によって煽られる。[31] たとえば、人は与えられた人生のあらゆる利点を得ているにもかかわらず、自らに課された目標を達成する才能に欠けていることが証明されることがある。 こうした無力感の再体験は、潜在意識レベルで即座に態度として投影されるものとして合理化される。すなわち、偏見、先入観、人種主義、偏狭、皮肉、偏狭などである。 注目すべきは、レッセティメントの「抽象的」な焦点である。すなわち、レッセティメントの感情や、その合理化された表現形態が継続し、推進されるために は、特定の個人(すなわち、「支配者像」またはその対極にある「被支配者像」)はもはや必要とされないという事実である。憤りの対象となる階級の代表的な メンバーが、何らかの形で表現されていればよいのである。「集団のメンバーは、その集団を平らにしようとする無力感から生じる憎悪の無作為な標的となる可 能性がある」[32] このような「他者性」の無作為な形式的な扱い方は、憎悪犯罪、連続殺人(一部)、大量虐殺、敵対者を顔のない非人間的な用語で一般的に表現すること、さら には、トップダウンまたはボトムアップの階級闘争の議題など、あらゆるものに対して説得力のある説明を提供している。したがって、レサンテマンが効果的に 作用するためには、「他者」に対するマスターとスレーブの認識の間に、脱人格化による心理的な距離が必要となる。 7) 病的なルサンチマンは「価値妄想」を伴う。価値妄想とは、「真の価値やそれを体現するものを軽視、貶め、否定したり、あるいは『減じたり』する傾向」であ る。[29] しかし、これは明らかに非生産的な方法で行われる。なぜなら、「ルサンチマンは ルサンチマンに染まった人物は、公に非難している価値を内心では密かに欲しているため、対抗する価値を肯定することにはつながらない」[29] という理由からである。価値幻想のこの側面は、物事や世界に対する価値判断が、肯定的な方向からより否定的な方向へと水平移動するものである。かつて愛さ れていたものや良いものと思われていたものが、ルサンチマンに侵された人の心の中では「負け惜しみ」[33][34]や「傷物」として価値が下がる。そし て、以前は価値が欠けていたものが、今では受け入れられる状態にまで高められる。 このような明らかに否定的な方向性にもかかわらず、「ルサンチマンを抱える者は、達成不可能な価値観に気を取られ続け、無力感から生じる価値の低いものに 感情的に置き換えてしまう。このような幻想的で自己欺瞞的な、幻想的な否定的評価による肯定的な価値の転覆の背景には、依然として価値の真の客観的秩序と その序列の透明性が残っている」[20]。したがって、 価値の幻想の要求は、一般的に優越複合、すなわち傲慢、思い上がり、偽善、二重基準の使用、否定、復讐、そして反対派に対する自己の否定的な性質の投影と して現れる。 それに対応して、否定的な感情状態は、肯定的な価値の不在、否定、逃避を示唆する。しかし、それでもなお、否定的な価値はそれ自体の本質的な価値に立脚し ているわけではない。否定的な価値は、常に何らかの形で対応する肯定的な価値に言及している。[35] 感情的には、価値妄想は幸福を悲しみに変え、思いやりを憎悪に変え、希望を絶望に変え、自尊心を恥に変え、愛と受容を拒絶(あるいはさらに悪いことには競 争)に変え、決意を恐怖に変える。 妄想は、精神の恒常性を保つために、ルサンチマンに染まった人にとって不可欠なものである。 8) 病理的なルサンチマンは、最終的には「形而上学的混乱」として現れる。形而上学的混乱とは、価値転換がより垂直的な性格を持つ価値妄想の一形態である。 [36] 価値様態の事前階層との関係においてである。この次元では、価値妄想は価値階層をねじ曲げるか、あるいは偽りの転倒を起こす。より高い価値内容や担い手が より低いものと見なされ、より低いものがより高いものと見なされるのである。今日、私たちはこの現象を「優先順位の混乱」と呼ぶのが一般的である。シェー ラーは、実用価値を本質的価値よりも上位に置く傾向を持つ、ヒューマニズム、唯物主義、資本主義といった西洋文明を分析する中で、このような倒錯を説明し ている。[37][38] 論理の極限まで推し進めると、「ルサンチマンは、全体的な『道徳性』を決定づける際に、最も重要な成果をもたらす。優先順位のルールを歪め、それまで 『悪』とされていたものが『善』に見えるようになるまでである。[39] 9) 病的なルサンチマンは、最終的には、通常の共感的な感情状態だけでなく、精神的な高次な感情や感情状態をも麻痺させる。愛(ens amans)を通じて神の姿に創造された道徳的人間にふさわしい、純粋で秩序正しい情動生活(Ordo Amoris)とは対照的に、病的なルサンチマンは情動的に無秩序な心(de’ordre du coeurs)[36]、すなわち一般的に「かたくなな心」と呼ばれるものをもたらす。 シェーラーにとって、道徳性は「時代の要請」に応えること、すなわち、愛の正しい秩序(オルド・アモリス)を肯定的な価値やより高い価値と関連づける個人 的な良心の実践に表現される。それに対して、価値幻想と結びついたルサンチマンは、人格障害と一致するさまざまな程度の心の乱れ(デ・オルドル・デュ・ クール)や歪んだ感情を故意に好む。例えば、犠牲者に同情したり、共感したりできないこと(サディスティックな快楽を享受する程度にまで至る)こそが、反 社会的人間、精神病質者、連続殺人犯、独裁者、強姦犯、いじめっ子、腐敗した最高経営責任者、冷酷な麻薬の売人といった人物の特徴であり、これらすべてに 共通する要素である。[41] 慣習法では、この性質を「冷血」と呼ぶだろう。 作家エリック・ラーソンは著書『ホワイト・シティの悪魔』の中で、アメリカ初の連続殺人犯であるハーマン・ウェブスター・マッドジェット(別名ドクター・H・H・ホームズ)について、この高潔な感情の喪失を非常に正確に文学的に描写している。 「...ホームズは魅力的で礼儀正しかったが、彼には何か不安を覚えるところがあった。 それを明確に定義することはできなかった。 実際、その後数十年にわたって、精神医学者(初期の心理学者)とその後継者たちは、ホームズのような人物が温厚で協調的に見える一方で、人間性の重要な要 素が欠けているという漠然とした感覚を伝える原因となったのは、一体何なのかを正確に突き止めるのに苦労することになる。当初、精神医学者はこの状態を 「道徳的狂気」と表現し、その障害を示す人々を「道徳的白痴者」と呼んだ。その後、「新しい病気」として「精神病質者」という用語を採用し、「精神病質者 にとって、自分自身や自分の利益以外に神聖なものなど何もない」と述べた。[42] ルサンチマンに満ちた人物は、自らの非倫理的な行動によってもたらされる望ましい永続的な満足感を完全に達成することがないよう、犠牲者に対して際立った 心理的距離を置く。この種の「報復」はもはや何の利益ももたらさず、この種の「表現」は肯定的な結果を生み出す可能性を一切欠いている。「真のルサンチマ ンには感情的な満足感はなく、他者と比較される感情における生涯にわたる怒りと苦悩だけがある」[19] 残念ながら一般的に、私たちの時代は、より高度な精神的な(知的および共感的)感覚や精神的な感覚状態を感じることが著しくできないという問題を抱えてい る。[43] たとえば、私たちの法制度のプロセスは、道徳的な感情の絶対的な性格を コスト対利益の「非難の余地のない」交渉ゲームに変えてしまう傾向がある。[44] 犯罪に対する真の社会的屈辱を呼び起こすために、柵やタールと羽毛を付けるといった時代遅れの慣習によって行われる道徳教育を想像することさえできるだろ うか? さらに、私たちは文化として、権力や地位を持つ公人が自らの悪事に対して恥の感情を一切持たないことに対する憤りの感情に麻痺してしまい、私たちの最大の 道徳的問題は自己満足の問題となっている。 |

| Ressentiment and wider societal impact 10) Finally, Pathological Ressentiment bears a particular relation to the Socio-Political Realm by virtue of, what Scheler describes as, man's lowest form of social togetherness, "Psychic Contagion".[45][46] Psychic Contagion is the phenomenon of uncritically "following the crowd", or mob mentality, liken to lemmings charging over a cliff. Positive examples, are good natured crowds in a pub or at sporting events; a negative example, violent rioting. As a concept, Psychic Contagion bears an affinity to Nietzsche's assessment of Slave-type mentality. To the extent that the politically powerful (i.e., the "Master" faction or "Slave" faction of society, as the case might be) are able to rally collective cultural animosities through the use of Psychic Contagion, they increase their ability to achieve their underlying socio-political objectives. Such methods usually take the forms of incendiary rhetoric, scapegoat tactics (e.g., anti-Semitism, homophobia, hatred toward welfare recipients and the disadvantaged, etc.), class warfare, partisan politics, propaganda, excessive secrecy / non-transparency, closed minded political ideology, jingoism, misguided nationalism, violence, and waging unjust war. The use of such methods of negative Psychic Contagion can be viewed as having propelled such historical figures or movements as Nero (burning of Rome), the French Revolution (Ressentiment in the original concept), Hitler (genocide of the Jews and the Aryan Master Race agenda), the 1975-1979 Cambodian Khmer Rouge (genocidal social engineering), the 1994 Rwanda (tribal based genocide) or fundamentalist Islamism. |

ルサンチマンとより広範な社会への影響 10) 最後に、病理的ルサンチマンは、シェーラーが「精神の伝染」と呼ぶ人間の最も低俗な社会的一体性の形態によって、社会政治的領域と特別な関係を持つ。 [45][46] 精神の伝染とは、無批判に「群集に追随する」現象、すなわち、崖に向かって突進するレミングのような暴徒心理である。肯定的な例としては、パブやスポーツ イベントでの善良な観衆が挙げられる。否定的な例としては、暴動が挙げられる。概念としては、サイキック・コンタギョンは、奴隷型の精神性を評したニー チェの評価と類似している。 政治的に力を持つ者(すなわち、社会における「主人」派または「奴隷」派)がサイキック・コンタギョンを利用して集団の文化的反感を煽ることで、彼らはそ の根底にある社会政治的目標を達成する能力を高める。このような手法は、扇動的な暴言、スケープゴート戦術(反ユダヤ主義、同性愛嫌悪、生活保護受給者や 社会的弱者に対する憎悪など)、階級闘争、党派政治、プロパガンダ、過剰な秘密主義/透明性の欠如、偏狭な政治思想、軍国主義、誤ったナショナリズム、暴 力、そして不当な戦争の遂行といった形を取ることが多い。 このような否定的な精神感染の手法の使用は、ネロ(ローマの焼失)、フランス革命(原初の概念におけるルサンチマン)、ヒトラー(ユダヤ人の大量虐殺と アーリア人至上主義の政策)、1975年から1979年のカンボジアのクメール・ルージュ(大量虐殺的社会工学)、1994年のルワンダ(部族を基盤とし た大量虐殺)、あるいは原理主義的イスラム主義といった歴史上の人物や運動を推進したと見なすことができる。 |

| Conclusions It is a mistake to assess Scheler's concept of Ressentiment as chiefly a theory of psychological pathology, though surely it is that in part. In addition, Ressentiment is a philosophical and ethical concept from which to assess the spiritual and cultural health both of individual persons and society as a whole: a task which seems all the more urgent given economic globalization (i.e., a tendency toward carte blanche predatory capitalism).[47] For example, it is entirely acceptable to view human ethical transcendence as complementary and commensurate with a bottom-up psychology of needs and drives so long as the arch of that qualitative direction is positive in nature. However the reverse is false. Negative parallel aspects are irreducible to Scheler's top-down metaphysical principal of good as emanating from our personal development as spiritual beings. This distinction is illustrated by the many cases in which negative role models can, and do, emerge as highly self-actualized economically powerful individuals from a psychological standpoint (clearly "Superman" type persons), but who are entirely lacking from an ethical, social and spiritual standpoint: e.g., the drug king-pin or pimp as a person young boys admire and look up to, or the corrupt CEO who absconds with obscene bonuses while his company goes bankrupt and the employee pension fund disintegrates. These negative manifestations of values and value inversions demonstrate how the philosophical conception of Ressentiment rests upon qualitatively different grounds transcending science and pure economics. For Scheler, Ressentiment is essentially a matter of self in relation to values, and only proximately an issue of social conflict over resources, power and the like (Master / Slave, or dominant / submissive relationships). For Scheler, what we call "having class", for instance, is not something as one-dimensional as power, money, or goods and services readily sold or purchased. Rather, liken to the array of apriori hierarchy of value modalities, "class" has to do with who you make of yourself as a person,[48] which involves a whole range of factors including moral character, integrity, talents, aptitudes, achievements, education, virtues (i.e., generosity), reciprocal respect among diverse individuals (active citizenship) and the like. Since society must be guided by the rule of law above power, we must promote government which relies upon fairness (See John Rawls) and egalitarian principal [49] in terms of channeling our national economic forces. Self-interest (as in Adam Smith's "invisible hand") is man's (and nature's) most highly efficient means of positively converting Vital Urge into human economic benefits-—the point at which "the rubber hits the road"—but it is also a force highly susceptible to greed. Therefore, government must insure that such raw pursuit of utility value is not purely an end in itself, but must serve primarily to form an economic base upon which genuine value strata and culture can take root and flourish for the common good as well as everyone's respective individual needs. We should realize that living with less materially does not diminish in any way our access to greater emotional, intellectual, artistic and spiritual fulfillment. Only in such ways can virtue truly become its own reward. |

結論 シェーラーの「ルサンチマン」概念を主に心理病理学の理論として評価するのは誤りである。確かに、その側面もあるが。さらに、「ルサンチマン」は、個人と 社会全体の精神と文化の健全性を評価するための哲学的・倫理的概念である。経済のグローバル化(すなわち、白紙委任状を伴う略奪資本主義の傾向)を踏まえ ると、この課題は一層緊急であるように思われる。略奪資本主義)がますます急務となっている。[47] たとえば、人間の倫理的超越を、ニーズや欲求というボトムアップの心理と補完的で釣り合いの取れたものとして捉えることは、その質的な方向性が本質的にポ ジティブである限り、まったく問題ない。しかし、その逆は誤りである。否定的な並列的な側面は、精神的存在としての私たちの個人的な成長から発する善とい うシェーラーのトップダウンの形而上学的原理に還元することはできない。この区別は、否定的なロールモデルが、心理学的観点から非常に自己実現した経済的 に強力な個人として現れる可能性があり、実際に現れるという多くの事例によって示されている(明らかに「スーパーマン」タイプの人物)。しかし、倫理的、 社会的、 例えば、少年たちが憧れ、見習うべき人物として麻薬の元締や売春斡旋業者が挙げられる。また、会社が倒産し、従業員年金基金が崩壊する一方で、法外なボー ナスを持ち逃げする腐敗した最高経営責任者(CEO)も挙げられる。こうした価値観の負の表出や価値の転倒は、科学や純粋経済学を超越した質的に異なる根 拠に立脚するルサンチマンの哲学的概念を如実に示している。 シェーラーにとって、ルサンチマンとは本質的には価値との関係における自己の問題であり、間接的には資源や権力などをめぐる社会的な対立の問題(主従関 係、支配/服従関係)である。シェーラーにとって、例えば私たちが「階級」と呼ぶものは、権力や金銭、あるいは容易に売買される商品やサービスといったよ うな単純なものではない。むしろ、価値の様態のあらかじめ備わった階層に似たものであり、「階級」とは、人として自分がどうあるかを意味するものであり、 [48] それは道徳的資質、誠実さ、才能、適性、業績、教育、美徳(すなわち寛大さ)、多様な個人間の相互尊重(積極的な市民権)など、さまざまな要因を含む。 社会は権力よりも法の支配によって導かれなければならないため、国民経済力を活用するにあたっては、公平性(ジョン・ロールズを参照)と平等主義の原則 [49]に依拠する政府を推進しなければならない。利己心(アダム・スミスのいう「見えざる手」のような)は、人間(および自然)が「生存本能」を人間の 経済的利益に積極的に転換させるための最も効率的な手段である。しかし、それはまた、強欲に非常に影響されやすい力でもある。したがって、政府は、そうし た純粋な効用価値の追求が、それ自体が目的化することのないよう保証しなければならない。そうではなく、真の価値の層や文化が根付き、繁栄するための経済 基盤を形成することが第一の目的でなければならない。物質的に少ないもので暮らすことが、感情面、知性面、芸術面、精神面での充実を妨げることは決してな いのだということを、私たちは理解すべきである。そうしてこそ、美徳は真にそれ自体が報酬となるのである。 |

| Max Scheler Scheler's Stratification of Emotional Life Ressentiment Master-slave morality A Theory of Justice (John Rawls) |

マックス・シェーラー シェーラーの感情生活の階層化 ルサンチマン 主人-奴隷道徳 正義論(ジョン・ロールズ) |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Ressentiment_(book) |

***

★嫉妬に満ちた憎悪を越えて(Au-delà de la haine jalouse)par Christophe Fauré, Collège de clinique psychanalytique du Sud-Ouest