功利主義の倫理学

Utilitarian Ethics

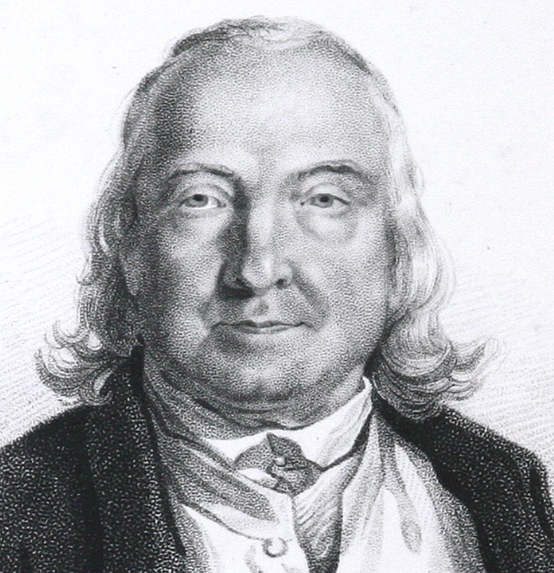

Jeremy Bentham, 1748-1832

☆ 功利主義の倫理学は、ジェレミー・ベンサム (Jeremy Bentham, 1748-1832)のものが有名でかつ 重要ですが、その経験論的な考え方を理解するために、その先輩格のディビッド・ヒューム(1711-1776)の議論が欠かせません。ヒュームは懐疑論 (かいぎろん)者と言われるように、常識的な質問をしまくることで、私たちが当たり前と思っている信念を片っ端からぶち壊して、実際には何も問題が起こら ないために、それらは慣習的にそう思っているに過ぎず、論理的に説明をもとめると困難になることを理詰めで突き詰めました。我々は「〜でなければならな い」「〜すべき」つまり、原因と結果を必然性の関係で結びつけて考えますが、実際は原因を結果をながめて「〜である」という習慣づけているだけで、「〜で なければならない」「〜すべき」を証明できたわけではないと言います。ここから「〜である」——前項の有徳の人を思い出してください——という経験的事実 から「〜でなければならない」「〜すべき」ということは導くことはできない、それらは習慣によって思い込んでいるだけということなります。ヒュームは、倫 理は、理性から生まれるのではなく感情から生じるといいました。それどころか理性は感情の奴隷だといって、理性を倫理の基礎にすることに反対しました。 (→ "Deontology or, The science of morality" in pdf)

★ ベ ンサムは、ある行為が正しいと言えるのは、結果からしか判断しえないのでないかと考え、よりよい結果を生み出す行為が「正しい」と考えました。例えば増税 で人が苦しんでもその税を使って医師を育てより多くの人の命を救うのならその増税という行為は正しいと考えるのです。ベンサムのこの論理によると「増税で 人が苦しむ」ということと「医師の養成により人命がより多く救われた」ということを、ハカリにかけて、前者よりも後者のほうが「重い」「大きい」あるいは 「より重要だ」という判断ができなくてはなりません。このような比較が可能になるのは、最初の行為と後の結果を、量という指標で比較対照——これは功利計 算と呼ばれる——できなければなりません。ベンサムはそのような思考方法を、「最大多数個人の最大幸福」(the greatest happiness of the greatest number)というスローガンで表現し、多くの賛同者を得ることに成功しました。このような考え方を出てきた結果という「効用(utility)」から 功利主義(utilitarianism)と言います。これらはある意味で結果=オーライ、卑俗な言い回しだと「ごちゃごちゃ言わずに結果を出せばいいん でしょう?」という主張や、結果で正しさが保証されるために、より広い意味での帰結主義(Consequentialism)とも言われます。

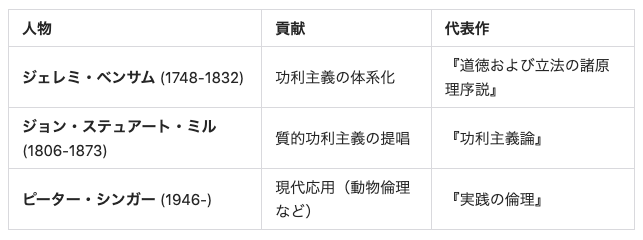

| 1. 基本原理 行為の正しさ=生み出す幸福の総量の最大化 あらゆる行動は、それがもたらす「快楽」と「苦痛」のバランスで評価されます。 2. 幸福の定義 創始者ジェレミ・ベンサムは幸福を量的に測定可能とし(例:強度・持続時間)、ジョン・ステュアート・ミルは質的差異を導入(例:知的快楽>肉体的快楽)。 |

|

| 実践的適用例 公共政策:税金の再分配(富裕層から弱者支援へ) 医療倫理:限られた医療資源の優先順位決定 ビジネス:CSR(企業の社会的責任)活動の評価 💡 例:災害時の救援物資配分では「より多くの命を救う分配」が功利主義的正当性を持つ |

|

| 批判的論点 1. 少数者の犠牲問題 例:1人の無実の命を犠牲にすれば5人が救われる場合の倫理的ジレンマ 2. 幸福の測定困難性 異なる価値観を単一尺度で比較可能か? 3. 権利の軽視 個人の権利が集団的利益のために侵害されるリスク |

|

| 「功利主義の倫理は決して完成することがない」(S・ジジェク) →未知なる残滓X、つまり、対象a を必要とする。 |

→「倫理とは不可能な欲望の充足行為」 |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆