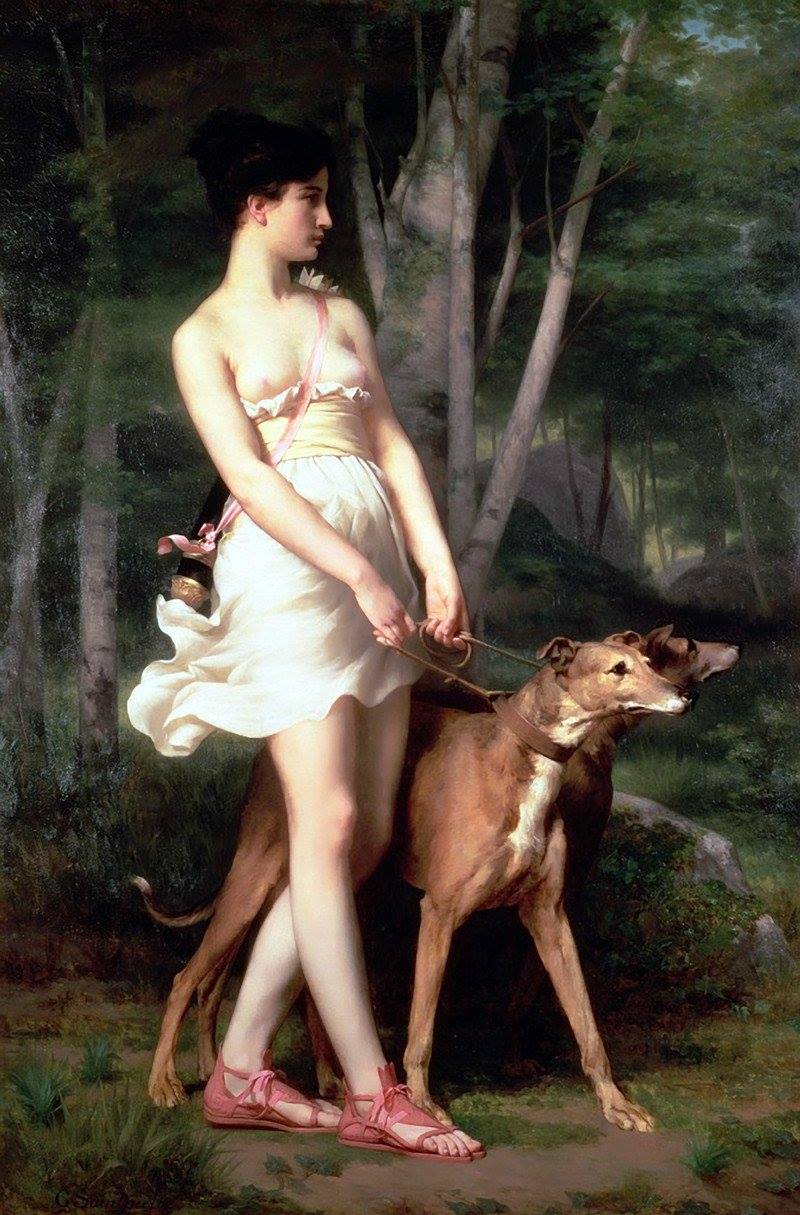

狗類学(こうるいがく)とは、犬(類)による、犬のための、犬自身による研究のことである(左のコラム)。そして、人類学(じんるいがく)とは、人 間による、人間のための、人間自身による研究のことである。もし、犬類と人類が、仲良く共存しているとすれば、犬と人間の間にみられる現象は、種の違いを超えた共通の領域を作り出すコミュニケーション(交通)の現場構築にほかならない。このページは、この現象の究明に寄するものである。

| 狗類学 |

種間コミュニケーション |

人類学 |

|

犬(類)による、犬のための、犬自身による研究を狗類学(こうるいがく: canisology)という。

|

狩猟仮説(Hunting hypothesis)

|

人

間による、人間のための、人間自身による研究を人類学(anthropology)という。人間を研究する学問。人類(ギリシャ語でanthropos)

と学問(同じくlogos)の

合成語がこの言語である。人類学が現在の学問の体勢として出発する以前から、この用語は〈人間学〉という用語と学問(=哲学)で呼ばれていたが、人類学と

は別物であり、また直接の先祖というわけではない。

|

| chronology |

carnisology |

anthropology |

| 約2憶年前 |

犬と他のほ乳類が分岐。食肉目——(亜目)肉歯類。趾行性=つま先で歩く。足首より先が進化する。足の甲が長くなる。爪は鈍感になり(獲物を捕まえるには不利に) | |

| 1億年から7千万年前 |

霊長目と食肉目が分岐した のが6,000万年前(ミクロシ 2014:252) |

【1億年から7千万年前】最初の霊長類(原猿類) |

| 4千万年前 |

ミアキス(Miacis)【6,000万年前】=食肉目の祖先→キノディクティス/ネコ科/クマ科の3系統が分岐。/【3800万年前】ヘスペロキオン(Hesperocyon) |

【4千万年前】霊長類より類人亜目(後足立ちができ、爪が鉤爪から丸い平爪になり、顔はより扁平に) |

| 3千万年前 |

キノディクティス(Cynodictis)3,330~2,630万年前/トマークトゥス(Tomarctus)2,300万年~1,600万年前 |

【3千万年前】尾のないサル(ヒト上科) |

| 1700万年前 |

2,300万年~1,600万年前 |

【1700万年前】ヒト科の誕生 |

| 700万年前から500万年前 |

【700万年前】イヌ科11属の誕生:ホッキョクキツネ属、ハイイロギツネ属、クルペオキツネ属、カニクイキツネ属、オオミミキツネ属、キツネ属、タヌキ属、ドール属、イヌ属、ヤブイヌ属、タテガミオオカミ属[→「イヌの進化一覧図] |

【600万年前から500万年前】ヒト亜科(より大きな脳を持ち二足歩行をした)——人間とチンパンジー※の分岐 |

| 400万年から300万年前 |

【400万年から300万年前】アウストラロピテクス(南のサルの意味)。ルーシー(女性) |

|

| 200万年前 |

【時期不詳】イヌ属の多様化(アメリカオオオカミ、タイリクオオカミ[→イヌ]、コヨーテ、コヨスジジャッカル、セグロジャッカル、キンイロジャッカル、アビシニアジャッカル) |

【200万年前】ホモハビリス(ヒト属(ホモ属))。石器の利用 |

| 180万年前 |

ジャッカルは100万年程前には、腐肉掃除屋へと生態学的地位を確立か? |

【180万年前】ホモ・エレクトス(原人)——ジャワ原人など |

| 60万年前 |

【60万年前】氷河期。毛皮の利用、天幕や洞穴の利用 |

|

| 50万年前 |

【50万年前】北京原人(ホモ・エレクトス・ペキネンシス)。火の使用 |

|

| 50万~30万年前 |

【50万~30万年前】ネアンデルタール人(旧人)。シャニダール洞窟での埋葬址 |

|

| 20万年前 |

イヌがオオカミから分岐した時期に関する諸説の幅(13万5千年〜約4万年前〜1万5千年) |

【20万年前】新人類(クロマニョン人や上洞人)。アルタミラやラスコー洞窟などの洞窟絵画の誕生 |

| 5万年前から2万5千年前 |

犬と狼が分岐したといわれる※(田名部(2007)は約2万年前〜1万5千年前)「イヌの起源」ウィキ | 【5万年前から2万5千年前】「現生人類がアフリカから中東やヨーロッパに進出した4~5万年前」 |

| 3万年前から1万年前 |

・人間の人口増により、マンモスが激減、ヒトが、オオカミがハンティングしていた食大型ほ乳類を狙うようになり、ヒトとオオカミが競合関係に(マクローリン 1984:118-119)。 ・「イヌ家畜化の起源はヨーロッパか」 ナショナルジオグラフィック 2013年11月15日 |

【食

べられる存在から食べる存在へ】新太陸北部のクローヴィス文化――これは南北両アメリカの先住

民の共通の祖先と言われている――では、独特の形状のクローヴィス尖頭器がマンモスの骨と発見されて以来、新大陸における大型のほ乳類を効率的に狩猟して

人口学的に大きく栄えたのではないかと言われている(リドレー 2000:295-296)→「狩猟仮説」 |

| 1万3千年前〜8.5千年前 |

||

| 紀元前8千~紀元前6千年 | 【紀元前8千~紀元前6千年】新石器時代(打製石器から磨製石器へ) | |

| 紀元前753年4月21日 | 【紀元前753年4月21日】「ロームルス (Romulus) とレムス (Remus) は、ローマの建国神話に登場する双子の兄弟で、ローマの建設者。 ローマ市は紀元前753年4月21日にこの双子の兄弟によって建設されたと伝えられている」ウィキ) | 【紀元前753年4月21日】「ロームルス (Romulus) とレムス (Remus) は、ローマの建国神話に登場する双子の兄弟で、ローマの建設者。 ローマ市は紀元前753年4月21日にこの双子の兄弟によって建設されたと伝えられている」ウィキ) |

| 1859 |

On the Origin of Species, Charles Darwin | On the Origin of Species, Charles Darwin |

| 1872 |

The expression of the emotions in man and animals, Charles Darwin |

The expression of the emotions in man and animals, Charles Darwin |

| 2003 |

The

companion species manifesto : dogs, people, and significant

otherness / Donna J. Haraway, Prickly Paradigm Press , 2003. |

The companion species manifesto : dogs, people, and significant otherness / Donna J. Haraway, Prickly Paradigm Press , 2003. |

| chronology | J.C. マクローリン『イヌ:どのようにして人間の友になったのか』ノート/「犬の進化の歴史」「イヌの進化一覧図」/「イヌの起源」ウィキ)/ |

「人類の誕生」Wikibooks |

※人間とチンパンジーの類似関 係/犬と狼の類似関係は「相同」といい、人間と犬の類似関係は、「収斂(しゅうれん)」という。(ミクロシ 2014:252)

リンク

文献

- イヌの動物行動学 : 行動、進化、認知

/ アダム・ミクロシ [著] ; 森貴久 [ほか] 訳,東海大学出版部, 2014/Dog behaviour, evolution, and

cognition, Miklósi, Ádám. Oxford University Press 2015 2nd ed.

- J.C. マクローリン『イヌ:どのようにして人間の友になったのか』岩波書店,1984(The canine clan : a new look at man's best friend.McLoughlin, John C., Viking Press, 1983)

- リドレー、マット 『徳の起源」吉川奈々子訳、翔泳社、2000年

その他の情報