分析道具としての写真

Why Photography Matters as Art as

Never Before

今日のテーマは、分析道具としての写真に ついて考えよう。冒頭に、ラリー・トンプソンの議論(2013)の紹介、つぎに、トンプソンが影響をうけたフリードの『これまで一度も芸術としてとらえら れてこなかった写真がなぜ重要なのか?』の著作(2008)、そして写真論の古典、スーザン・ソンタグ『写真について(邦題:写真論)』(1977)であ る。ロラン・バルト『明るい部屋』(1980)も考察対象にする予定である。

| Jerry Thompson: How

Photography Works, By Jerry L. Thompson Photography matters, writes Jerry Thompson, because of how it works — not only as an artistic medium but also as a way of knowing. It’s with this provocative observation that Thompson begins “Why Photography Matters,” his wide-ranging and lucid meditation on why photography is unique among the picture-making arts. He constructs an argument that moves with natural logic from Thomas Pynchon (and why we read him for his vision of contemporary reality, not his command of miscellaneous facts) to Jonathan Swift to Plato to Emily Dickinson (who wrote “Tell all the Truth but tell it slant”) to detailed readings of photographs by Eugène Atget, Garry Winogrand, Marcia Due, Walker Evans, and Robert Frank. Forcefully and persuasively, he argues for photography as a medium whose business is not constructing fantasies pleasing to the eye or imagination, but describing the world in the toughest and deepest way. We’re pleased to share an excerpt from “Why Photography Matters” below. |

写真が重要なのは、それが芸術的なメディアとしてだけでなく、知るため

の方法としても機能するからだ、とジェリー・トンプソンは書く。この刺激的な見解から、トンプソンは『なぜ写真は重要なのか』を書き始める。彼は、トマ

ス・ピンチョン(そしてなぜ私たちが彼を読むのか、それは雑多な事実に精通するためではなく、現代の現実に対する彼のヴィジョンのためなのだ)から、ジョ

ナサン・スウィフト、プラトン、エミリー・ディキンソン(彼は「真実をすべて伝えよ、しかしそれを斜めに伝えよ」と書いた)、そしてウジェーヌ・アジェ、

ギャリー・ウィノグランド、マーシャ・デュー、ウォーカー・エヴァンス、ロバート・フランクの写真の詳細な読み解きへと、自然な論理で議論を展開してい

く。力強く説得力のある文章で、彼は写真というメディアを、目や想像力を楽しませるファンタジーの構築ではなく、最も厳しく最も深い方法で世界を描写する

ことをビジネスとするメディアであると主張している。以下に、『なぜ写真は重要なのか』からの抜粋を掲載する。 |

Let me begin with Reason

One,

how photography works. Let me begin with Reason

One,

how photography works.The camera is not only a tool for generating images. Studio artists today use cameras to generate the pictorial raw materials they need in order to create works expressive of their individual talents and personal visions. For a studio artist, the camera is a source of material. The artist provides the form, shaping what the camera supplies into what the viewer sees as a work of art. The content of the artwork — what it has to say to the viewer, the experiences (emotional and intellectual) it prompts the viewer toward — this content comes from the artist, as it does when the work of art is a painting (or other kind of imagined image). The viewer contemplates the artist’s vision. What the artist presents, as her work progresses, is a progressively deeper exploration of that vision. This article is excerpted from Jerry L. Thompson’s book “Why Photography Matters“ The viewer who follows the work of an artist over time may come to know many facts about the world, but that viewer comes to know those facts incidentally, the way a reader of novels by, say, Thomas Pynchon comes to know about the trajectories of ballistic missiles or the progress of E. coli infections. What the serious viewer comes to know about, what he could not learn from a technical manual or guidebook, however, is something else: the vision — the intellectual and moral world — of the artist. We don’t read Pynchon to learn about physics and military history; if we read him seriously we read him to learn about his vision of contemporary reality. We read him to come into contact with what ever since Immanuel Kant’s formulation of 1791 has been called his genius: his original, and unique, understanding of how the world works. According to Kant, what genius produces illuminates Nature’s rules, rules the genius him/herself can embody in his/her work but not explain, rules some later intelligence may be able to analyze and make understandable to others. |

まずは理由1、写真の仕組みから。 まずは理由1、写真の仕組みから。カメラは画像を生成するためだけの道具ではない。 今日のスタジオ・アーティストは、個々の才能や個人的なビジョンを表現する作品を作るために必要な絵の素材を生み出すためにカメラを使っている。スタジ オ・アーティストにとって、カメラは素材である。アーティストが形を提供し、カメラが提供するものを鑑賞者が作品として見るように形作る。作品の内容、つ まり鑑賞者に何を語るか、鑑賞者にどのような経験(感情的、知的)を促すか、この内容は、作品が絵画(または他の種類の想像上のイメージ)である場合と同 様に、アーティストからもたらされる。鑑賞者はアーティストのビジョンを熟考する。作品が進むにつれて、アーティストが提示するのは、そのビジョンの段階 的な深化である。 この記事は、ジェリー・L・トンプソンの著書 "Why Photography Matters "からの抜粋である。 あるアーティストの作品を時間をかけて追いかける鑑賞者は、世界についての多くの事実を知るようになるかもしれないが、その鑑賞者は、例えばトマス・ピン チョンの小説の読者が弾道ミサイルの軌道や大腸菌感染の進行について知るようになるのと同じように、それらの事実を付随的に知るようになる。しかし、真摯 な鑑賞者が技術マニュアルやガイドブックから学べないことを知るようになるのは、それとは別の何か、つまり、芸術家のビジョン、知的で道徳的な世界なので ある。私たちは物理学や軍事史について学ぶためにピンチョンを読むのではない。1791年にイマヌエル・カントが提唱して以来、彼の天才性と呼ばれている もの、すなわち、世界がどのように機能しているかについての彼の独創的でユニークな理解に触れるために読むのだ。カントによれば、天才が生み出すものは自 然の法則を照らし出すものであり、その法則は天才自身は自分の作品に具現化することはできても説明することはできない。 |

| We don’t read Pynchon to learn

about physics and military history; if we read him seriously we read

him to learn about his vision of contemporary reality. A studio artist works like a novelist. He or she may pay a great deal of attention to the details of everyday visible reality, but what he or she adds to those observations is the something else, the shaping form supplied by his or her genius. The details figure in, but they are not the main point. Walker Evans wrote in an undated note to himself that anyone who goes to Botticelli to learn about the dress and manners of the 15th century is a pedant and a fool. Few scholars of the future who look at Jan Groover’s breakthrough still-life arrangements of kitchen utensils will spend much time considering the development of the colander in the 1970s. The main point is not a compilation of facts about the objects seen, but the genius of their combination into an original composition. Groover (d. 2012) was, as also was the Evans (there were more than one) who wrote that epigram, not only a photographer but also an artist. But not all artists who use photography use it in the same way. To repeat: The camera is not only a tool for generating images. To find a sharp contrast to what I have been calling a studio artist we need look no further than the first book of photographs ever published, William Henry Fox Talbot’s “The Pencil of Nature” (1844). This book consists of a number of the earliest photographs made, each pasted on a page with a brief essay/caption printed across from it. Here is an excerpt from one of the captions: It frequently happens . . . —and this is one of the charms of photography—that the operator himself discovers on examination, perhaps long afterwards, that he has depicted many things he had no notion of at the time. Sometimes inscriptions and dates are found upon the buildings, or printed placards most irrelevant, are discovered upon their walls: sometimes a distant dial-plate is seen, and upon it — unconsciously recorded — the hour of the day at which the view was taken. The implications of this pleasant observation extend to the extremes of recorded thought, both to its earliest beginnings and to the present now. For what Fox Talbot is describing is nothing less than a way of knowing the world that transcends our educations, our opinions, our intentions, hopes, and desires — in a word, our subjectivity. Talbot here acknowledges that the camera can show more than its operator understood he saw when he looked at the actual scene. For a long time photographers who wanted to be artists viewed this rich harvest of detail as a large obstacle to be overcome rather than a “charm.” Many turn-of-the-century (19th to 20th) photographers turned to soft-focus lenses and worked on their negatives and prints by hand to obscure distracting detail. Others photographed carefully staged tableaux, and some pieced figures posed and photographed separately into a single composition. Now-little-known photographer-artists with names like Kuhn, Demachy, and Rejlander worked with laborious printing processes aimed at making their pictures look like real art — like prints and paintings. Alfred Stieglitz’s influential periodical “Camera Work” (1903–1917) ran an occasional column called “Lessons from the Old Masters.” The artist-photographers of this period disdained the humble documents produced by the portraitists and survey photographers. The goal of these artists was to produce prints to exhibit in salons, not pictures to be copied as engravings and printed in illustrated newspapers like Harper’s Weekly. By 1920 a few photographers who thought of themselves as artists — notably Alfred Stieglitz and Edward Weston — had begun to reject this kind of art-making, embracing instead all the detail a sharp-focus lens could render. When in a 1923 note (written for the Museum of Fine Arts in Boston) curator Ananda Coomaraswamy sought to describe the artistic accomplishment of Alfred Stieglitz, he stressed that Stieglitz the artist managed to enlist every tiny observation the sharp-focus lens of his large camera took in to support the “expression of his theme.” Stieglitz’s great achievement was that he could control every random texture and detail as completely as a conventional artist controlled those he created with his own hand. Talbot’s “rich harvest” had been tamed, enlisted to aid in the “expression of the theme.” But the wildness of the lens’s promiscuous harvest did not go away: It began to appeal to artists in love with “swift chance, disarray, wonder, and experiment.” Some of these artists had been to France and had heard of surrealism. One of them — Henri Cartier-Bresson (b. 1908) — was French, and had studied painting in Paris. For these enlightened ones, the chaotic intrusion of random details captured by an indiscriminate lens was not a problem to be controlled, but a gift to be embraced. By 1924, André Breton had appropriated a line from Isidore Ducasse (known as the Comte de Lautréamont) as a surrealist standard for beauty: the chance meeting of a sewing machine and an umbrella on a dissecting table. Cartier-Bresson, his approximate contemporary Walker Evans (b. 1903), and other talented workers of their generation began to frame and snap violent contraries yoked together by force — the force of their vision — equaling and even exceeding Breton’s absurd suggestion. If World War I could prod English poetry to change from Kipling to Eliot, its dislocations and the monstrous savagery of industrial warfare might also shake faith in the complete artistic control Coomaraswamy so admired in Stieglitz’s work. Evans, Cartier-Bresson, and others embraced “swift chance, disarray, wonder, and experiment.” For a brief moment, a door was left ajar — a door leading back to Fox Talbot’s “charm,” his welcome of the bracing surprises an image at least a little bit out of control might provide. |

私たちは物理学や戦史を学ぶためにピンチョンを読むのではない。真剣に

読むなら、現代の現実に対する彼のビジョンを学ぶために読むのだ。 スタジオ・アーティストは小説家と同じように仕事をする。日常の目に見える現実の細部には細心の注意を払うかもしれないが、その観察に加えられるのは、彼 または彼女の天才によって供給される何か別のもの、つまり形づくられるものである。細部は重要だが、それは本題ではない。ウォーカー・エヴァンスは、15 世紀の服装や風俗について学ぶためにボッティチェッリに行く者は、衒学者であり愚か者である、と日付の入っていないメモに書いている。ヤン・グルーバーの 画期的なキッチン用品の静物画を見た未来の学者で、1970年代のザルの発展について多くの時間を費やす者はほとんどいないだろう。重要なのは、目に映る ものについての事実の羅列ではなく、それらを組み合わせて独創的な構図を作り上げる天才性なのだ。 グルーバー(2012年没)は、このエピグラムを書いたエヴァンス(複数いた)と同様、写真家であると同時にアーティストでもあった。しかし、写真を使う すべてのアーティストが同じように写真を使うわけではない。繰り返しになるが、カメラはイメージを生み出すだけの道具ではない。 私がスタジオ・アーティストと呼んできたものと鋭い対照を見出すには、史上初めて出版された写真集、ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットの 『The Pencil of Nature』(1844年)を見るまでもない。この写真集は、最も初期に撮影された写真の数々で構成されており、それぞれの写真が1ページに貼り付けら れ、その向かい側に簡単なエッセイとキャプションが印刷されている。以下はそのキャプションの抜粋である: よくあることだ。-これは写真の魅力のひとつであるが、撮影者自身が、おそらくずっと後になってから、その時にはまったく思いもよらなかった多くのものを 写していることに気づくのである。時には、建物に碑文や日付が刻まれていたり、壁面に印刷された無関係なプラカードが発見されたりする。時には、遠くの文 字盤が見え、そこに無意識のうちに撮影された時刻が記録されていたりする。 この楽しい観察が意味するところは、記録された思想の極限にまで及んでいる。フォックス・タルボットが述べているのは、私たちの教育、意見、意図、希望、 欲望を超越した世界を知る方法に他ならないからだ。タルボットはここで、カメラが、操作者が実際の光景を見たときに理解した以上のものを映し出すことがで きることを認めている。 長い間、芸術家を目指す写真家たちは、この豊かなディテールの収穫を "魅力 "ではなく克服すべき大きな障害と見なしていた。世紀末(19世紀から20世紀)の写真家の多くは、ソフトフォーカスレンズに目を向け、ネガやプリントを 手作業で加工し、気が散るようなディテールを見えなくした。また、入念に演出されたタブローを撮影する者もいれば、ポーズをとって別々に撮影された人物を つなぎ合わせてひとつの構図にする者もいた。今ではあまり知られていないが、クーン、デマシー、レイランダーといった名前の写真家芸術家たちは、彼らの写 真を本物の芸術のように、つまり版画や絵画のように見せることを目的とした、手間のかかる印刷工程に取り組んでいた。アルフレッド・スティーグリッツの影 響力のある定期刊行物 "Camera Work"(1903-1917)には、"Lessons from the Old Masters "というコラムが時折掲載された。この時代の芸術家写真家たちは、肖像画家や調査写真家が作る質素なドキュメントを軽蔑していた。これらの芸術家たちの目 的は、サロンで展示するためのプリントを制作することであり、エングレーヴィングとしてコピーされ、『ハーパーズ・ウィークリー』のような挿絵入りの新聞 に印刷されるような写真を制作することではなかった。 1920年までには、アルフレッド・スティーグリッツやエドワード・ウェストンを筆頭に、自らを芸術家だと考えていた数人の写真家が、この種の芸術制作を 否定し始め、代わりにシャープフォーカスレンズで描写できるあらゆるディテールを受け入れるようになっていた。1923年、学芸員のアナンダ・クーマラス ワミは、アルフレッド・スティーグリッツの芸術的達成を説明するためにボストン美術館のために書いたメモの中で、芸術家としてのスティーグリッツは、彼の 大型カメラのシャープフォーカスレンズがとらえたあらゆる小さな観察を、"テーマの表現 "を支えるために取り込むことに成功していると強調した。スティーグリッツの偉大な功績は、従来の芸術家が自分の手で創造したものをコントロールするのと 同じように、あらゆるランダムな質感やディテールを完全にコントロールできたことである。 タルボットの "豊かな収穫 "は手なずけられ、"テーマの表現 "を助けるために利用された。しかし、レンズの乱雑な収穫の荒々しさは消え去らなかった: レンズは、"迅速な偶然、混乱、驚き、実験 "を愛する芸術家たちにアピールし始めた。こうした芸術家の中には、フランスを訪れ、シュルレアリスムのことを耳にしたことのある者もいた。そのうちの一 人、アンリ・カルティエ=ブレッソン(1908年生)はフランス人で、パリで絵画を学んでいた。これらの賢明な人々にとって、無差別なレンズによって捉え られたランダムなディテールの混沌とした侵入は、コントロールすべき問題ではなく、受け入れるべき贈り物だった。1924年までに、アンドレ・ブルトンは イジドール・デュカス(ロートレアモン伯爵として知られる)のセリフをシュルレアリスムの美の基準として採用した。カルティエ=ブレッソン、彼とほぼ同時 代のウォーカー・エヴァンス(1903年生)、そして同世代の他の才能ある写真家たちは、ブルトンの不条理な提案に匹敵し、さらにはそれを凌駕するよう な、暴力的な相反するもの同士を力によって結びつけ、フレームに収め、スナップするようになった。 第一次世界大戦が英詩をキプリングからエリオットへと変化させるきっかけになったのなら、その混乱と産業戦争がもたらす野蛮さは、クーマラスワミがス ティーグリッツの作品に賞賛した完全な芸術的コントロールへの信頼を揺るがすかもしれない。エヴァンスやカルティエ=ブレッソンらは、"迅速な偶然、混 乱、驚き、実験 "を受け入れた。フォックス・タルボットの "魅力 "へとつながる扉、つまり、少しくらい制御不能なイメージがもたらすかもしれない、身の引き締まるような驚きを歓迎する扉へと。 |

| For a brief moment, a door was

left ajar — a door leading back to Fox Talbot’s “charm,” his welcome of

the bracing surprises an image at least a little bit out of control

might provide. The door was ajar only briefly. Another concern cut across that energetic acceptance of swift chance and wonder. That concern involved being an artist: Not even the greatest photographers have been immune to that siren’s song. More about this later. Before we progress to Reason Two why photography matters now — because it provides a case study in contemporary understanding — let me wrap up Reason One: how photography works. Talbot, and the cohort including Evans and Cartier-Bresson seven decades later, proposed (however briefly) a new kind of epistemology, a new, hitherto impossible way of learning about the world. Since the Enlightenment, studying the world had meant proposing a model — mathema — and applying the model to the world of experience, what Kant’s translators called “the manifold of sensation.” The skills you had acquired, whether they were a humanist education or a skill in algebra or calculus (mathema gives us our word mathematics) — these skills were the light you shone upon raw reality, the world. You got answers to the questions you asked, and the answers you got to those questions were taken to be Truth. Fox Talbot’s caption suggests the possibility of another approach (an approach, as we shall see, that was prefigured a long, long time earlier). Though he may not have been aware of or at all welcoming of the implication, his description of the indiscriminate power of the lens to record detail suggests the possibility that mathesis — reliance on the models we project to understand the world — may not have the final say or be the final measure of what is. Maybe — the quoted caption that presents his innocent understanding of one of the “charms” of photography suggests — maybe Fox Talbot’s brief essay/caption opens a door onto a new (though it in fact represents a re-calling, a re-remembering of a very old) way of understanding the world. We are already into Reason Two, but let me spend one final, brief moment on Reason One: in a hurry, briskly, as our modern marching orders dictate. Fox Talbot and the modernists who preferred his acceptance of the disjunctive over the late-romantic pictorialist desire to enlist every element of the picture in service of “the expression of the theme” — the gentleman scientist and the urgent modernists both suggest a new way of understanding the world. It is an amalgam of educated understanding and chance discovery. It asks that its user be intellectually prepared, but also that he/she not let that preparation predict the findings. Swift chance, disarray, wonder, and experiment will also play a role. Mathesis — reliance on mathema — will cooperate with a willingness to accept pathema as well. The opposite of mathema (a model projected to enable understanding), pathema is an experience passively received: acquiescence to what is seen. Our words sympathy and empathy stem from this root; pathetic evokes this root meaning (except when we use that word as casual jargon to mean something like woefully inadequate, or pitiful — a usage which encapsulates nicely our modern appraisal of the relative merits of aggression and reticence). When a pathema holds sway, the artist will no longer be Master of the Universe. He or she will be instead an attentive observer, a willing participant in, perhaps even a servant of, a system larger than that artist’s individual, personal, particular needs. Jerry L. Thompson is a working photographer who also writes about photography. During the last three years of Walker Evans’s life he was Evans’s principal assistant and, for a time, printer of photographs. From 1973 until 1980 he was a member of the faculty of Yale University. Thompson is the author of “The Last Years of Walker Evans,” “Truth and Photography,” and “Why Photography Matters,” from which this article is excerpted. |

それはフォックス・タルボットの "魅力

"へと続くドアであり、少しくらい制御不能なイメージが与えてくれるかもしれない、身の引き締まるような驚きを歓迎するものだった。 ドアが開いていたのはほんの短い間だけだった。そのエネルギッシュな偶然と驚きの受容を横切るもうひとつの懸念があった。それは、アーティストであること への懸念である: 偉大な写真家たちでさえ、そのサイレンの歌から逃れることはできなかった。これについては後で詳しく述べる。 なぜ今写真が重要なのか、その理由2に進む前に-それは写真が現代理解のケーススタディを提供してくれるからだ-、理由1をまとめよう。タルボット、そし てその70年後のエヴァンスやカルティエ=ブレッソンら同世代の写真家たちは、新しい認識論、つまり世界について学ぶ新しい、これまで不可能だった方法を (ほんの少しではあるが)提案した。啓蒙主義以来、世界を学ぶということは、マテマというモデルを提案し、そのモデルをカントの翻訳者が "感覚の多様体 "と呼んだ経験の世界に適用することを意味していた。人文主義的な教育であれ、代数学や微積分学(マテマが数学という言葉を生んだ)の技術であれ、あなた が身につけた技術は、生の現実である世界に光を当てるものだった。質問に対する答えが得られ、その質問に対する答えが真理とされた。 フォックス・タルボットのキャプションは、別のアプローチの可能性を示唆している。彼はその意味するところを意識していなかったかもしれないし、まったく 歓迎していなかったかもしれないが、細部を記録するレンズの無差別的な力に関する彼の描写は、マテシス(世界を理解するために私たちが投影するモデルへの 依存)が最終的な決定権を持たない可能性、あるいはあるものの最終的な尺度ではない可能性を示唆している。写真の "魅力 "のひとつを無邪気に理解する彼のキャプションが示唆するように、フォックス・タルボットの短いエッセイ/キャプションは、世界を理解するための新しい (しかし実際には、非常に古いものを呼び覚まし、再認識することを意味する)方法への扉を開くのかもしれない。 私たちはすでに「理由2」に突入しているが、最後に「理由1」について短い時間を過ごさせてほしい。フォックス・タルボットと、「テーマの表現」のために 絵のあらゆる要素を動員しようとする後期ロマン主義的な絵画主義者たちよりも、彼が受け入れた分離的な表現を好んだモダニストたち--紳士的な科学者と急 を要するモダニストたちは、ともに世界を理解する新しい方法を提案している。それは、教養ある理解と偶然の発見の融合である。使用者に知的準備を求めると 同時に、その準備によって発見を予測させないことも求めている。偶然、混乱、驚き、実験もまた、その役割を果たす。マテシス(マテマへの依存)は、パテマ を受け入れる意欲とも協力する。マテマ(理解を可能にするために投影されたモデル)の対極にあるパテマは、受動的に受け取る経験である。 同情や共感という言葉はこの語源に由来し、哀れという言葉はこの語源の意味を想起させる(ただし、この言葉をカジュアルな専門用語として、ひどく不十分だ とか、哀れだとかいう意味で使う場合は別である。) パテマが支配するとき、アーティストはもはや宇宙の支配者ではない。その代わりに、注意深い観察者であり、アーティストの個人的な、特別なニーズよりも大 きなシステムに喜んで参加し、おそらくはその召使いにさえなるのだ。 ジェリー・L・トンプソンは現役の写真家であり、写真についての執筆活動も行っている。ウォーカー・エヴァンスの晩年の3年間は、エヴァンスの主要なアシ スタントであり、一時期は写真の印刷も担当していた。1973年から1980年までイェール大学教授。著書に『The Last Years of Walker Evans』、『Truth and Photography』、『Why Photography Matters』がある。 |

| https://thereader.mitpress.mit.edu/jerry-thompson-how-photography-works/ |

|

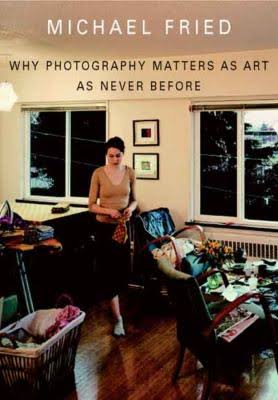

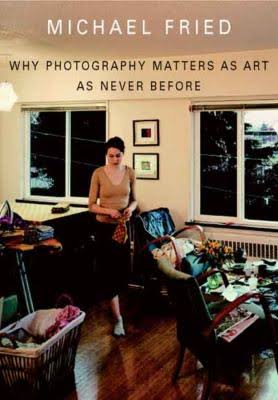

Why

photography matters as art as never before / Michael Fried,

New Haven : Yale University Press , c2008. Why

photography matters as art as never before / Michael Fried,

New Haven : Yale University Press , c2008.A renowned critic and historian offers a radically new account of the meaning of ambitious art photography since the Bechers From the late 1970s onward, serious art photography began to be made at large scale and for the wall. Michael Fried argues that this immediately compelled photographers to grapple with issues centering on the relationship between the photograph and the viewer standing before it that until then had been the province only of painting. Fried further demonstrates that certain philosophically deep problems-associated with notions of theatricality, literalness, and objecthood, and touching on the role of original intention in artistic production, first discussed in his contro versial essay "Art and Objecthood" (1967)-have come to the fore once again in recent photography. This means that the photo graphic "ghetto" no longer exists; instead photography is at the cutting edge of contemporary art as never before.Among the photographers and video-makers whose work receives serious attention in this powerfully argued book are Jeff Wall, Hiroshi Sugimoto, Cindy Sherman, Thomas Struth, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Luc Delahaye, Rineke Dijkstra, Patrick Faigenbaum, Roland Fischer, Thomas Demand, Candida Hoefer, Beat Streuli, Philip-Lorca diCorcia, Douglas Gordon and Philippe Parreno, James Welling, and Bernd and Hilla Becher. Future discussions of the new art photography will have no choice but to take a stand for or against Fried's conclusions. https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA88316501 |

Why

photography matters as art as never before / Michael Fried,

New Haven : Yale University Press , c2008. Why

photography matters as art as never before / Michael Fried,

New Haven : Yale University Press , c2008.著名な批評家であり歴史家である著者が、ベッヒャーズ以降の野心的な アート写真の意味について、根本的に新しい説明を提供する。 1970年代後半以降、本格的なアート写真は、大規模かつ壁面に向けて撮影されるようになった。マイケル・フリードは、このことが写真家たちに、それまで 絵画の領域でしかなかった写真とその前に立つ鑑賞者との関係を中心とした問題への取り組みを即座に強いることになったと主張する。さらにフリードは、演劇 性、文学性、対象性といった概念に関連する、ある種の哲学的に深い問題が、芸術制作における本来の意図の役割に触れながら、彼の論考「芸術と対象性」 (1967年)で初めて論じられ、最近の写真において再び前面に出てきたことを示す。つまり、フォト・グラフィックの「ゲットー」はもはや存在せず、写真 はかつてないほど現代アートの最先端にあるのだ。 ジェフ・ウォール、杉本博司、シンディ・シャーマン、トーマス・ストルース、トーマス・ラフ、アンドレアス・グルスキー、リュック・デラハイエ、リネケ・ ダイクストラ、パトリック・ファイゲンバウム、ローランド・フィッシャー、トーマス・デマンド、キャンディダ・ヘーファー、ビート・ストロイリ、フィリッ プ=ロルカ・ディコルシア、ダグラス・ゴードン、フィリップ・パレーノ、ジェームズ・ウェリング、ベルント&ヒラ・ベッヒャーといった写真家や映像作家た ちの作品が、本書で力強く論じられている。新しい芸術写真についての今後の議論は、フリードの結論に賛成か反対かの立場を取るしかないだろう。 |

☆

☆ソンタグ『写真論』

On Photography

is a 1977 collection of essays by America writer Susan Sontag. The book

originated from a series of essays Sontag published in the New York

Review of Books between 1973 and 1977. On Photography

is a 1977 collection of essays by America writer Susan Sontag. The book

originated from a series of essays Sontag published in the New York

Review of Books between 1973 and 1977.In On Photography Sontag examines the history and contemporary role of photography in society. She contrasts the work of Diane Arbus with Depression-era documentary photography and explores the evolution of American photography from Walt Whitman's idealistic notions to the cynicism of the 1970s. Sontag argues that photography fosters a voyeuristic relationship with the world and can diminish the meaning of events. The book discusses the relationship between photography and politics and the tension between recording and intervention. On Photography received both acclaim and criticism, with some reviewers questioning its academic rigor. In 2003, Sontag published Regarding the Pain of Others, a partial refutation of the views expressed in On Photography. |

『写真について(邦題:写真論)』は、アメリカ

の作家スーザン・ソンタ

グによる1977年のエッセイ集。本書は、ソンタグが1973年から1977年にかけて『ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス』に連載したエッセイか

ら生まれた。 『写真について(邦題:写真論)』は、アメリカ

の作家スーザン・ソンタ

グによる1977年のエッセイ集。本書は、ソンタグが1973年から1977年にかけて『ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス』に連載したエッセイか

ら生まれた。写真について』の中でソンタグは、社会における写真の歴史と現代の役割を考察している。ダイアン・アーバスの作品と大恐慌時代の記録写真を対比させ、ウォ ルト・ホイットマンの理想主義的観念から1970年代のシニシズムまで、アメリカの写真の変遷を探る。ソンタグは、写真は世界との覗き見主義的な関係を助 長し、出来事の意味を薄めてしまうと主張する。本書では、写真と政治の関係、記録と介入の緊張関係について論じている。『On Photography』は高い評価と批評の両方を受け、学術的な厳密さを疑問視する批評家もいた。 2003年、ソンタグは『写真について』で表明された見解に部分的に反論した『他者の痛みについて』を出版した。 |

| Contents In the book, Sontag expresses her views on the history and present-day role of photography in societies as of the 1970s. Sontag discusses many examples of modern photography. Among these, she contrasts Diane Arbus's work with that of Depression-era documentary photography commissioned by the Farm Security Administration. She also explores the history of American photography in relation to the idealistic notions of America put forth by Walt Whitman and traces these ideas through to the increasingly cynical aesthetic notions of the 1970s, particularly in relation to Arbus and Andy Warhol. Sontag argues that the proliferation of photographic images had begun to establish within people a "chronic voyeuristic relation to the world."[1] Among the consequences of this practice of photography is that the meaning of all events is leveled and made equal. As she argues, perhaps originally with regard to photography, the medium fostered an attitude of anti-intervention. Sontag says that the individual who seeks to record cannot intervene, and that the person who intervenes cannot then faithfully record, for the two aims contradict each other. In this context, she discusses in some depth the relationship of photography to politics. One of the themes that is connected with the book is the problem of the norm and the repressive function of the idea of the norm in society.[2] |

目次 本書の中でソンタグは、1970年代時点の社会における写真の歴史と現在の役割についての見解を述べている。ソンタグは現代写真の多くの例を論じている。 そのなかでも、ダイアン・アーバスの作品と、農業安全保障局から依頼された大恐慌時代の記録写真とを対比している。 また、アメリカの写真の歴史を、ウォルト・ホイットマンが打ち出したアメリカの理想 主義的な観念との関連で探求し、これらの観念から、特にアーバスとアンディ・ウォーホルとの関連で、1970年代にますますシニカルになっていく美的観念 へとたどっていく。 ソンタグは、写真イメージの普及が「世界に対する慢性的な覗き見主義的関係」[1] を人々の中に確立し始めたと論じている。 彼女が主張するように、おそらく元来、写真に関して、このメディアは反介入の態度を育んだ。ソンタグは、記録しようとする個人が介入することはできない し、介入する人が忠実に記録することもできないと言う。この文脈で彼女は、写真と政治との関係について深く論じている。本書に関連するテーマのひとつは、 規範の問題と、社会における規範の観念の抑圧的機能である[2]。 [1] Sontag, Susan (1978), On Photography, Penguin Books, London, p. 11 |

| Criticism and acclaim On Photography won the National Book Critics Circle Award for Criticism for 1977 and was selected among the top 20 books of 1977 by the editors of the New York Times Book Review. In 1977, William H. Gass, writing in The New York Times, said the book "shall surely stand near the beginning of all our thoughts upon the subject" of photography.[3] In a 1998 appraisal of the work, Michael Starenko, wrote in the magazine Afterimage: "On Photography has become so deeply absorbed into this discourse that Sontag's claims about photography, as well as her mode of argument, have become part of the rhetorical 'tool kit' that photography theorists and critics carry around in their heads".[4] He added that "no other photography book, not even The Family of Man (1955), which sold four million copies before finally going out of print in 1978, received a wider range of press coverage than On Photography."[5] Sontag's work is literary and polemical rather than academic.[citation needed] It includes no bibliography and few notes. There is little sustained analysis of the work of any particular photographer and is not in any sense a research project, as often written by doctoral students. For example, in her discussion of The Family of Man exhibition she quotes almost word-for-word Roland Barthes's critique in his 1957 book Mythologies, without acknowledgement; "By purporting to show that individuals are born, work, laugh, and die everywhere in the same way, The Family of Man denies the determining weight of history – of genuine and historically embedded differences, injustices, and conflicts". Many of the reviews from the world of fine-art photography that followed On Photography at the time of its publication were skeptical and often hostile, such as those of Colin L. Westerbeck and Michael Lesy.[citation needed] In 2003, Sontag published a partial refutation of the opinions she espoused in On Photography in her book Regarding the Pain of Others. This book may be considered as a postscript or addition to On Photography.[citation needed] Sontag's publishing history includes a similar sequence with regard to her work Illness as Metaphor from the 1970s and AIDS and Its Metaphors a decade later, which included an expansion of ideas contained in the earlier work. |

批評と称賛 写真について』は1977年の全米図書批評家協会賞の批評部門を受賞し、ニューヨーク・タイムズ・ブックレビューの編集者によって1977年のトップ20 冊に選ばれた。1977年、ニューヨーク・タイムズ紙に寄稿したウィリアム・H・ガスは、本書は「写真という主題に関する我々のすべての思考の始まりの近 くに確実に立つだろう」と述べている[3]。 1998年、マイケル・スタレンコは雑誌『Afterimage』において、この作品の評価をこう述べている: 写真について』は、写真に関するソンタグの主張とその論法が、写真の理論家や批評家たちが頭の中に入れて持ち歩く修辞的な『道具一式』の一部となっている ほど、この言説に深く入り込んでいる」[4]。 さらに彼は、「1978年についに絶版になるまで400万部を売り上げた『人間の家族』(1955年)でさえも、『写真について』ほど幅広い報道を受けた 写真集は他にない」と付け加えた[5]。 ソンタグの著作は学術的というよりは、文学的、極論的である。特定の写真家の作品についての持続的な分析はほとんどなく、博士課程の学生がよく書くような 研究プロジェクトという意味ではない。例えば、『人間の家族』展についての論考では、ロラン・バルトが1957年に出版した『神話学』での批評を、ほとん ど一言一句引用している。『写真について』の出版当時、ファインアート写真の世界から寄せられた批評の多くは懐疑的で、コリン・L・ウェスターベックやマ イケル・レシーなど、しばしば敵対的なものだった[要出典]。 2003年、ソンタグは『On Photography』で主張した意見に対する部分的な反論を、著書『Regarding the Pain of Others』で発表した。ソンタグの出版歴には、1970年代の『隠喩としての病』、その10年後の『AIDS and Its Metaphors(エイズとその隠喩)』に関しても同様の流れがあり、これらは以前の作品に含まれるアイデアの拡張を含んでいた。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/On_Photography Photographing is essentially an act of non-intervention. Part of the horror of such memorable coups of contemporary photojournalism as the pictures of a Vietnamese bonze reaching for the gasoline can, of a Bengali guerrilla in the act of bayoneting a trussed-up collaborator, comes from the awareness of how plausible it has become, in situations where the photographer has the choice between a photograph and a life, to choose the photograph. The person who intervenes cannot record; the person who is recording cannot intervene. Dziga Vertov’s great film, Man with a Movie Camera (1929), gives the ideal image of the photographer as someone in perpetual movement, someone moving through a panorama of disparate events with such agility and speed that any intervention is out of the question. Hitchcock’s Rear Window (1954) gives the complementary image: the photographer played by James Stewart has an intensified relation to one event, through his camera, precisely because he has a broken leg and is confined to a wheelchair; being temporarily immobilized prevents him from acting on what he sees, and makes it even more important to take pictures. Even if incompatible with intervention in a physical sense, using a camera is still a form of participation. Although the camera is an observation station,the act of photographing is more than passive observing. Like sexual voyeurism, it is a way of at least tacitly, often explicitly, encouraging whatever is going on to keep on happening. To take a picture is to have an interest in things as they are, in the status quo remaining unchanged (at least for as long as it takes to get a “good” picture), to be in complicity with whatever makes a subject interesting, worth photographing—including, when that is the interest, another person’s pain or misfortune. (pp.8-9) She herself suggested the possibility. “Everything is so superb and breathtaking. I am creeping forward on my belly like they do in war movies.” While photography is normally an omnipotent viewing from a distance, there is one situation in which people do get killed for taking pictures: when they photograph people killing each other. Only war photography combines voyeurism and danger. Combat photographers can’t avoid participating in the lethal activity they record; they even wear military uniforms, though without rank badges. To discover (through photographing) that life is “really a melodrama,” to understand the camera as a weapon of aggression, implies there will be casualties. “I’m sure there are limits,” she wrote. “God knows, when the troops start advancing on you, you do approach that stricken feeling where you perfectly well can get killed.” Arbus’s words in retrospect describe a kind of combat death: having trespassed certain limits, she fell in a psychic ambush, a casualty of her own candor and curiosity. p.31 |

ソンタグ『写真論』からの引用 「写真は本質的に不干渉の行為である。ベトナムのボンクラがガソリン缶に手を伸ばす写真や、ベンガルのゲリラが拘束された協力者に銃剣を突きつけている写 真など、現代のフォトジャーナリズムの記憶に残るクーデターの恐ろしさの一端は、写真家が写真と人命の二者択一を迫られる状況において、写真を選ぶことが いかにもっともらしくなっているかを認識することにある。介入する者は記録できず、記録される者は介入できない。ジガ・ヴェルトフの偉大な映画『カメラを 持った男』(1929年)は、不断の移動を続ける人物、異質な出来事のパノラマの中を俊敏かつ迅速に移動する人物としての写真家の理想的なイメージを与え ている。ジェームズ・スチュワート演じる写真家は、脚を骨折して車椅子に拘束されているため、カメラを通して、ある出来事との関係を強めている。身体的な 意味での介入とは相容れないとしても、カメラを使うことは参加の一形態であることに変わりはない。カメラは観察ステーションであるが、写真を撮る行為は受 動的な観察以上のものである。性的な覗き見(sexual voyeurism)のように、少なくとも暗黙のうちに、しばしば明示的に、起こっていることが何であれ、それが起こり続けるように促す方法なのだ。写真 を撮るということは、物事がありのままであること、現状が(少なくとも「良い」写真が撮れるまでの間は)変わらないことに関心を持つことであり、被写体を 興味深いものにするもの、写真に撮る価値のあるものにするものに加担することである。」(原著 pp.8-9) 「彼女(Diane Arbus)自身がその可能性を示唆した。「すべてが素晴らしく、息をのむほどです。戦争映画でやるように、私は腹這いになって前進している" 写真は通常、遠くから全能的に眺めるものだが、写真を撮ることで人が殺される状況がある。戦争写真だけが、覗き見主義と危険性を兼ね備えている。戦闘写真 家は、記録する殺戮行為に参加しないわけにはいかない。階級章はないが、軍服を着てさえいる。撮影を通して)人生は「本当にメロドラマ」であることを発見 し、カメラを侵略の武器として理解することは、犠牲者が出ることを意味する。「限界があるのは確かです」と彼女は書いている。「軍隊があなたに向かって進 撃し始めたら、あなたは殺されるかもしれないという恐怖に襲われる。ある限界に踏み込んだ彼女は、精神的な待ち伏せにあい、自らの率直さと好奇心の犠牲と なったのだ」。 |

| Camera Lucida: Reflections on

Photography (French: La Chambre claire) is a short book published in

1980 by the French literary theorist and philosopher Roland Barthes. It

is simultaneously an inquiry into the nature and essence of photography

and a eulogy to Barthes' late mother. The book investigates the effects

of photography on the spectator (as distinct from the photographer, and

also from the object photographed, which Barthes calls the "spectrum"). In a deeply personal discussion of the lasting emotional effect of certain photographs, Barthes considers photography as asymbolic, irreducible to the codes of language or culture, acting on the body as much as on the mind. The book develops the twin concepts of studium and punctum: studium denoting the cultural, linguistic, and political interpretation of a photograph, punctum denoting the wounding, personally touching detail which establishes a direct relationship with the object or person within it. Camera Lucida, which takes its name from the optical device the camera lucida, consists of 48 chapters divided into two parts. The book is composed in free form and does not follow a particularly rigid structure. Barthes does not present a fixed thesis, but instead, highlights the evolution of his thought process as the book unfolds. As such, he consistently returns to ideas expressed in previous chapters to complete them, or even deny them. The story becomes increasingly personal in the second half, as scientific terminology, precise vocabulary, and numerous scholarly and cultural references give way to increasingly subjective and intimate language. The book is illustrated by 25 photographs, old and contemporary, chosen by the author. Among them are the works of famous photographers such as William Klein, Robert Mapplethorpe and Nadar, in addition to a photograph from Barthe's private collection. |

カメラ・ルシダ:写真についての考察』(フランス語:La

Chambre

claire)は、フランスの文学理論家・哲学者ロラン・バルトが1980年に発表した短編集。本書は、写真の本質と本質への探求であると同時に、バルト

の亡き母への弔辞でもある。本書は、写真が観客に与える影響(写真家、そしてバルトが「スペクトル」と呼ぶ撮影された対象とは異なる)について考察してい

る。 ある写真の永続的な感情的影響についての深く個人的な考察の中で、バル トは、写真は象徴的なものであり、言語や文化のコードには還元されず、精神と同様に身体に作用するものであると考える。studiumは、写真の文化的、 言語的、政治的解釈を表し、punctumは、その中の対象や人物との直接的な関係を確立する、傷つき、個人的に触れる細部を表す。 カメラルシダ』は、光学装置カメラルシダからその名を取ったもので、2部に分かれた48章からなる。本書は自由な形式で構成されており、特に堅苦しい構造 には従っていない。バルトは固定したテーゼを提示するのではなく、本が展開するにつれて彼の思考プロセスが進化していく様を浮き彫りにしている。そのた め、彼は一貫して前の章で表現されたアイデアに戻り、それを完成させ、あるいは否定する。後半になると、科学用語、正確な語彙、多くの学術的・文化的な言 及が、ますます主観的で親密な言葉へと変わり、物語はますます個人的なものになっていく。本書は、著者が選んだ古今東西の25枚の写真で彩られている。そ の中には、ウィリアム・クライン、ロバート・メイプルソープ、ナダールといった有名な写真家の作品や、バルトのプライベート・コレクションからの写真も含 まれている。 |

| Context Camera Lucida, along with Susan Sontag's On Photography, was one of the most important early academic books of criticism and theorization on photography. Neither writer was a photographer, however, and both works have been much criticised since the 1990s. Nevertheless, it was by no means Barthes's earliest approach to the subject. Barthes mentions photography in one of his 'little mythologies'—articles published in the journal Les Lettres Nouvelles starting in 1954, and gathered in Mythologies, published in 1957 (and in English translation in 1972). The article "Photography and Electoral Appeal" is more obviously political than Camera Lucida. In the 1960s and entering the next decade, Barthes's analysis of photography develops more detail and insight through a structuralist approach; the treatment of photography in Mythologies is by comparison tangential and simple. There is still in this structural phase a strong political impulse and background to his theorizing of photography; Barthes connects photography's ability to represent without style (a 'perfect analagon': "The Photographic Message", 1961) to its tendency to naturalise what are in fact invented and highly structured meanings. His examples deal with press photographs and advertising, which make good use of this property (or bad use of it, as the case may be). Published two months prior to his death in 1980, Camera Lucida is Barthes's first and only book devoted to photography. By now his tactics in writing, always shifting and complex, favouring the dialectical to the morally or politically 'committed' (Sartre), had once again changed. If sentimentality can be seen as a tactic in the late career of Roland Barthes, then Camera Lucida belongs to such an approach. It is novelistic, in line with the developments towards this new type of writing which Barthes had shown with A Lover's Discourse and Roland Barthes by Roland Barthes. However, the ideas about photography in Camera Lucida are certainly prepared in essays like "The Photographic Message", "Rhetoric of the Image" (1964), and "The Third Meaning" (1971). There is a movement through these three pieces of which Camera Lucida can be seen as the culmination. With "The Third Meaning" there is the suggestion that the photograph's reality, aside from all the messages it can be loaded with, might constitute an avant-garde value: not a message as such, aimed at the viewer/reader, but another kind of meaning that arises almost accidentally yet without being simply 'the material' or 'the accidental'; this is the eponymous third meaning. This essay of 1970, ostensibly about some Eisenstein stills, anticipates many of Camera Lucida's ideas and connects them back to still earlier ones. One could almost swap the term third meaning for the punctum of Camera Lucida. Yet the personal note of pain in Camera Lucida is not present in these earlier writings and is unmistakable. Written after his mother's death, Camera Lucida is as much a reflection on death as it is on photography. Barthes died after being hit by a car soon after the publication of Camera Lucida, and many have read the book as Barthes's eulogy for himself. |

コンテクスト 『カメラ・ルシダ』は、スーザン・ソンタグの『写真について』とともに、写真に関する批評と理論化について書かれた初期の最も重要な学術書のひとつであ る。しかし、どちらの作家も写真家ではなかったため、両著作は1990年代以降、多くの批判を浴びている。とはいえ、バルトがこのテーマに最も早く取り組 んだわけでは決してない。バルトは、1954年から雑誌『Les Lettres Nouvelles』に掲載され、1957年に出版された『Mythologies』(英訳は1972年)にまとめられた「小さな神話」のひとつで、写真 について言及している。写真と選挙へのアピール」という記事は、『カメラ・ルシダ』よりも明らかに政治的である。 1960年代から次の10年にかけて、バルトの写真分析は構造主義的なアプローチによってより詳細で洞察的なものとなる。バルトは、スタイルなしに表現す る写真の能力(「完全なアナラゴン」:「写真のメッセージ」1961年)と、実際には発明され高度に構造化された意味を自然化する写真の傾向とを結びつけ ている。彼の作例は、報道写真や広告を扱っており、それらはこの性質をうまく利用している(場合によっては悪用している)。 1980年に亡くなる2カ月前に出版された『カメラ・ルシダ』は、バルトにとって最初で唯一の写真に特化した本である。その頃までに、彼の執筆戦術は常に変化し、複雑で、弁証法的なものから道徳的あるいは政治的に 「献身的」なもの(サルトル)へと好んでいたが、再び変化していた。ロラン・バルトの晩年のキャリアにおいて、感傷性が戦術として見られるとすれば、『カ メラ・ルシダ』はそのようなアプローチに属する。それは小説的であり、バルトが『恋人たちの談話』やロラン・バルトによる『ロラン・バルト』で示した、こ の新しいタイプの文章に向けた展開に沿ったものである。しかし、『カメラ・ルシダ』における写真についての考え方は、「写真のメッセージ」、「イメージの 修辞学」(1964年)、「第三の意味」(1971年)といったエッセイの中で確かに準備されている。この3つの作品を通して、『カメラ・ ルシダ』はその集大成ともいえる動きがある。第三の意味」では、写真に込められるあらゆるメッセージとは別に、写真の現実がアヴァンギャルドな価値を構成 する可能性が示唆されている。それは、見る者/読む者に向けられたメッセージではなく、ほとんど偶然に、しかし単に「物質的なもの」でも「偶然のもの」で もなく生じる別の種類の意味であり、これが同名の第三の意味である。1970年のこのエッセイは、表向きはエイゼンシュテインのスチール写真についてのも のだが、カメラルシーダのアイデアの多くを先取りし、さらに以前のアイデアに結びつけている。第三の意味という言葉を『カメラ・ルシダ』の句読点に置き換 えてもいいくらいだ。 しかし、『カメラ・ルシーダ』における個人的な苦痛のニュアンスは、これらの以前の著作にはなく、紛れもないものである。母親の死後に書かれた『カメラ・ ルシダ』は、写真と同様に死についての考察でもある。バルトは『カメラ・ルシダ』の出版直後に車に轢かれて亡くなっており、多くの人がこの本をバルト自身 への弔辞として読んでいる。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_Lucida_(book) |

リンク

文献

その他の情報

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099