まだ残っている遺風があるんだ?!

Living Relics; A

Graphic

Guide 024

■

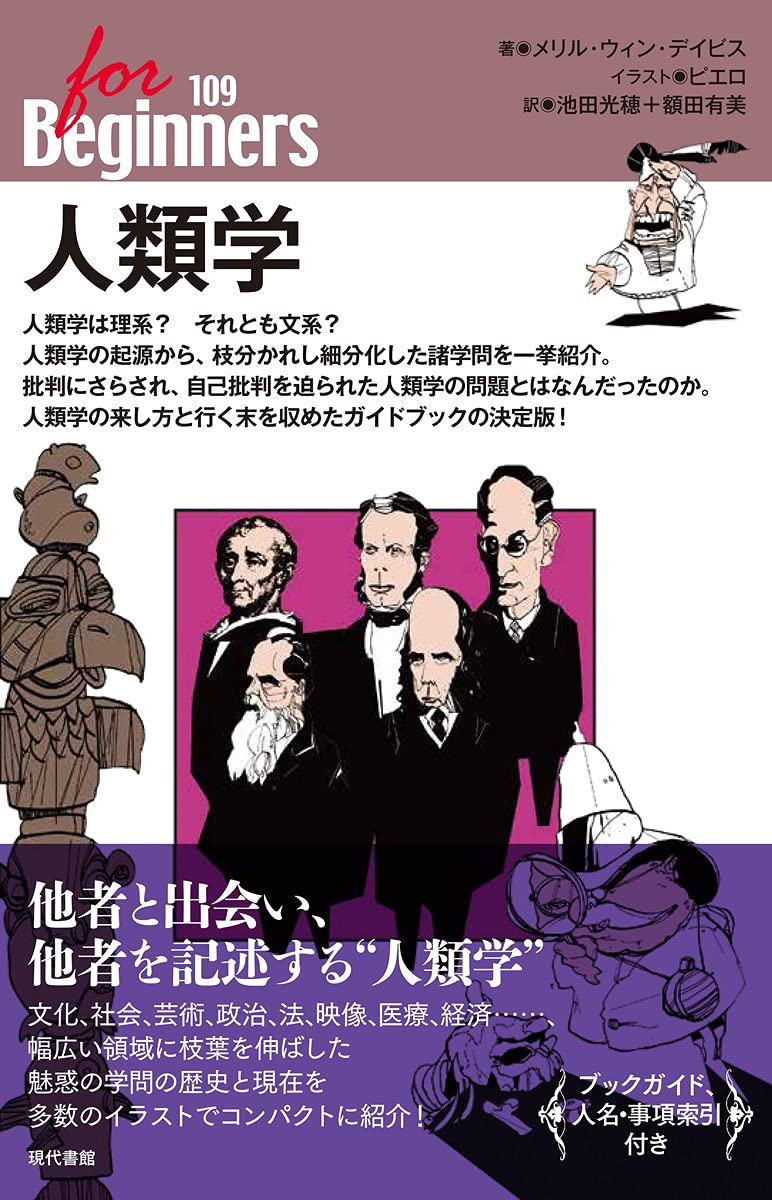

教科書(Cultural Anthropology Remix

協賛):今回の教科書は Merryl Wyn Davies

が著者、Piero がイラストレーターによる、その名も『人類学を紹介する(Introducing Anthropology)』出版社は

Icon Books, 2002 です。8年後に改定されて、Merryl Wyn Davies and PIERO, Introducing

Anthropology: A Graphic Guide, Icon Books Ltd.,

2010.となりました。いわゆる啓蒙のためのイラスト・ブックです。カルスタもとい、カ

ルチュラル・スタディーズのものは日本語に翻訳されているのでな

いだろうか。とってもおもしろい本です。文化人類学の現代の問題系

にまでしっかり踏み込んでい ますが、そのことを

明確するために、人類学の歴史的ルーツに遡り考察するという姿

勢が貫かれています。つまり、骨太の人類学史の教科書ともいえるべきものです。それが、な、なんと邦訳されました!!!

メリル・ウィン・デイビス『人類学』池田光穂+額田有美訳、現代書館、2021年10月 ISBN-13 : 978-4768401095

| 024 |

【III】人類学史 Part

2:生きている残存物=遺風(Living Relics) |

24.

現存する遺風 |

24. 現存する遺風(生きている化石) 原始的乱婚、父系制に対する母系制の優位性、父権制に対する母権制の優位性によって、未開人は定義された。これらの特徴は、現代の未開社会において現存す る親族実践にも見出すことができる。未開人の特徴(現存する諸民族との同一性)と人類学という専門分野は、この推論による構築に始まる。 未開概念は、エドワード=バーネット・タイラー卿(1832-1917)によって展開された。 【台詞】エドワード=バーネット・タイラー卿「私が収集し分類した活動とは、〈残存〉と〈過去の遺物〉という考えに基づくものだ」 【台詞】古代ブリトン人「これは古い考えで、古代ブリトン人を説明するモデルとしてアメリカインディアンが利用された1580年代に初めて表面化したもの だったのじゃ」 タイラーもまた、現存する〈未開人〉を人類という存在の初期ステージの遺風であると捉えた。 |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099