Crituque against clinical ethics for coping illness narrative

池田光穂

病いの語り:批判

Crituque against clinical ethics for coping illness narrative

池田光穂

このノートは「病いの語り:哲学と人類学・社会学の 架橋」のノートから、より強く私の主張、つまり「病いの語り研究」の限界を指摘するものである。

「人間は脚色好きな生きものであり、日々の生活が平

凡なことに不満を抱いている。それに振り返って見れば、たいていの出来事はその後訪れた幸運や自分史にとって決定的な事件だったように思えるものだ。その

せいでわれわれは、実際の出来事を倫理的なメッセージを含む限られたテーマの物語に脚色して語っている。しかも語り手は、歳を重ねるとともにテーマを絞り

こむことで関心の叩りかたと教訓の与えかたにいっそうの磨きをかけていく」——スティーブン・ジェイ・グールド『ワンダフル・ライフ』

ストーリー(=物語の展開)

その骨子は、研究者が「病いの語り」というありもし ない(=仮にそう考えておく)概念を組み立てて本質化した時に、病いの語りは一種の権力性を帯びはじめて、研究者の認識を曇らすのではないかという批判で ある。そして、現代の医療・看護・福祉の道徳的構成というものが、「病いの語るその人により添い、語りを軸にして、病う人を善導すること」に無条件に単一 的に、まさにモノローグ的に秩序づけられていることを批判するものである。

不定形で歪で、痛々しくあり、時にユーモアのある 「病いの語り(物語,illness narrative)」の本質はポリフォニー的性格にあり、ポリフォニーはポリフォニックに多元的多層的開放的に解釈することを待っているはずなのに、モ ノローグ的な治療・看護・福祉というプラグマティックな囲い込みを批判するものであり、「病いの語り」というありもしない概念の可能性を狭めるものである というのが、この批判の骨子である。したがって、このページの作者は、「病いの語り」を抑圧せよとか、無意味であるとか、学問的に無効な概念であると言っ ているのではなく。「病いの語り」がもつ、無定形な形をさらにさまざまな形に社会的に展開せよと提唱するものである。

さて、私は、先の「病いの語り:哲学と人類学・社会学の 架橋」で以下のようにまとめた。

1.物語に ついて問うこと

1.物語について問うこと、では、物語とは日常生活 の経験そのものとの関係を示唆した。

2.翻訳行 為としての医療

2.医療・翻訳・語り、では、「医療は翻訳行為であ る。翻訳は倫理性を伴う実践で ある(to make it fidelity, by one's fidelity)。従って医療は倫理性をもつ実践である。そして医療も翻訳も「対象」をもつ。翻訳は、解釈されるべき原文をもつ。医療は治癒されるべき 患者を必要とする」と医療行為を、従来の人が考えることとは、別の観点から考えました。そうすると、多くの患者は「語る存在」である。そうする と、医療者は患者に「語らせる存在」であると同時に「患者の声を聴く存在」である(存在=役割として も可能)と言っても過言ではなくなる。医療者は患者に語らせることを通して、自らの医療という翻訳と解釈という両方の行為を遂行することができるのであ る。これが現在の「ナラティブに基づく医療(Narrative-Based Medicine, NBM)」の基本的構図である。

3.ナラ ティブ=語りを定義する

3.ナラティブの定義では、ナラティブは、語ること だけではなく、また出来事そのものでもなく、出来事そのものが包含された語ることである(上掲:「語りの概念の拡張について」参照)。ナラティブを研究す る人はつねに、自分が取り扱っている、ナラティブの定義を確認し、修正し、また発展させていかねばならないことになる。

4.3つの ポイエーシス(語る主体の形成/物語の捏造/語りジャンルの形成)

4.3つのポイエーシス、では、語ること、語ること にまわる 実践、語ることの帰結としての制作がみられることを通して、広く制作行為(古代ギリシャ文化における ポイエーシス)であるとみなすことができる。ナラティブは、語るという実践を通して、それと同時的に(simul:ラテン語)「 (i) 語る主体」を形成する。また語る主体は、事後的に(post hoc)「(ii)語られた物語」を造るようになる。そして、そのような活動は、さらに、当事者以外の他者がそこに意識を投影することができる 「(iii)語りのジャンル」を形成するような状況が生まれることになる。これらの3つの諸相にみられる制作実践を、我々はここで、「3つのポイエーシ ス」と呼ん でおく。

5.近代に おける語り(主体)の特権化

5.語りの特権化では、そのようなポイエーシスがも つ、力の問題について考える。ナラティブ・ターン(別項)が起こる時期と、医療分 野における語り研究や語りを焦点化した臨床の専門家(Narrative-Based Medicine, NBM)の台頭はほぼ同じ時期のような気がする。その背景には、患者の発話権利のエンパワメント過程であった可能性がみられるような気がする。すなわ ち、病いの語りは、誕生した時から、純粋な分析の対象なのではなくむしろ、そこから教訓(=患者の「声」を聴く)を得るジャンルとしての方向性を、その誕 生の出発時から持つのではないかという気がする。

正統な医学・医療の中心的な規範から「病いの語り」 がまだ十分には承認を得られていない今日の社会状況のなかで、「病いの語り」を危険視することは、ナ ラティブを評価したい人や、そこに希望を見出す人、さらには橋頭堡として、生物医学帝国主義に抵抗していこうという人たちの情熱に水をさすような行為のよ うにも思える。

しかしながら、今後の病いの語りがもつ可能性と限界 を——現時点において——適切に評定しておくことは、そのようなナラティブに希望を見出す人たちに、 なんらかの恩恵をもたらすだろう。つまり、病いの語りの特権化が生む危険性は、ナラティブがうみだす「3つのポイエーシス」に関係すると考え、それに対す る警邏の心を忘れないということなのである。その権力作用は、すなわち、 (i)語る主体の形成、 (ii)語られた物語の固定化、 (iii)語られるジャンルの形成、 があるのではないかということだ。

この権力性は、病いを語る主体を脱権力する医療・看 護・福祉の管理能力(バイオパワー)に由来する。

病いの語りは、当事者を主題化・特権化するようにみ えて、ほんとうは物語のなかに物象化されて、都合のよい管理可能な領域となり、中立化させられてしまうのではないか、という危惧を私は考えるのだ。

6.アイデ ンティティ主義という厄介な問題

6.アイデンティティ主義の誕生。それは、病いの語 りをうむ、いわばジェネレイター(発生機)たる「語る主体」に起こって いることがらについて考えることが、ここでの課題である。

語る主体の形成を、私は「語るアイデンティティ主 義」と呼ぶ。そ して、そのアイデンティティは、先の3つのポイエーシス[能力]に対応する、3つの強制力(フォース=権力)があ るのではないかと、私は考える。すなわち、 (i)病いの語りというジャンルが生む「語る主体」というアイデンティティ形成を、つまり当の語り手に強制するのではないかという〈役割の強制〉。 (ii)語りのジャンルで定式化された語りの図式を内面化する〈語るスキームの強制〉。 (iii)語るジャンルの構成員であることを自覚させる制度である〈成員であることの強制〉、の3つである。

語る主体のなかに、起こっているこのアイデンティ ティ主義とは、いったい何なのであろうか?

それは、まず第一に、アイデンティティは、同一性 (=単声性)に回収する、近代理性が用意した人間志向のエコノミーなの

ではないかということです。このことをミハイル・バフチンの用語法に倣い「モノローグ的」ないしは「モノロジック」と呼んでおこう。我々は、そのことを自

覚した時に、アイデンティティ主義に抵抗する方法を模索しようとする。その方法のひとつは、「語る主体」を非同一性ないしは多声的な存在として、その都

度、生成として、過程として捉える視点を獲得することではある。これもバフチンに倣い「ポリフォニック」ないしは「ポリフォニー的」と呼んでおこう。

私は、このアイディアを——彼らの思想を適格に理解 している自信はそれほどないが——ミハイル・バフチンと、ジル・ドゥールズらの思想から影響を 受けている。私のこのような危惧——語りの同一性・単声性への強制回収——を克服してくれる希望を次のような命題で表現してもよいであろう: 「すべての語りのジャンルが単声アイデンティティ主義に凝り固まっているわけではない」と。

「『ナラティブ』とはアイデンティティの物語として自己を演じることである」 ('narrative' is the performance of the self as a story of identity.)(翻訳: p.98、原著:p.70)。つまり、通常の我々がいう「ナラティブって語りでしょう?」というものでな く、それは演技であり、かつまたアイデンティティ を演じる役者の科白(せりふ)だというのである。

アイデンティティは、ナラティブの主体を実体

化し、語りとアイデンティティの合致という語りの専制主義を貫く。では、それを相対化する方法は可能か? ひとつの可能性として、アイデンティティに固着

した語りの相対性は、アイデンティティの複数化つまり、語りの多元主体化、つまり、ポリフォニーという形式の採用を通して、単一の、つまり、モノロジック

な主体による、1つの価値、1つの価値、ひとつのアイデンティティの専横と独占、首尾一貫化を解体する必要があるようだ。

7.ポリ フォニーの課題について

7.結論の部分では、{{語る存在}を聴く存在}の 生成変化と銘打って、「ポリフォニック」ないしは「ポリフォニー的」なものについてさらに考えた。

多声的語り、複眼的視点、複数の解決法へ の模索という中に、語る主体とその状況、さらにはそのジャンルに向かう強制力としての「アイデンティ ティ主義」を克服する可能性をもつのではないではないか。多声的(polyphonic)な語りとしての物語のジャンルがあるのではないか。同一性 に回帰しない、過程としての語り、生成としての語りの可能性の模索する余地があるのではないか。

私の話の結論は、病いの語りのみなら ず、「{語る存在}を聴く存在」——人類学者や医療者——生成変化に着目しよう、ということになる。我々が調査を通して知る「語る存在」である患者がアイ デンティティ主義の呪縛から解放された/されつつある時を想像してみよう。そこでは「患者の 声を聴く存在」である医療者の翻訳や解釈の行為の中にも変化が生じるはずである。

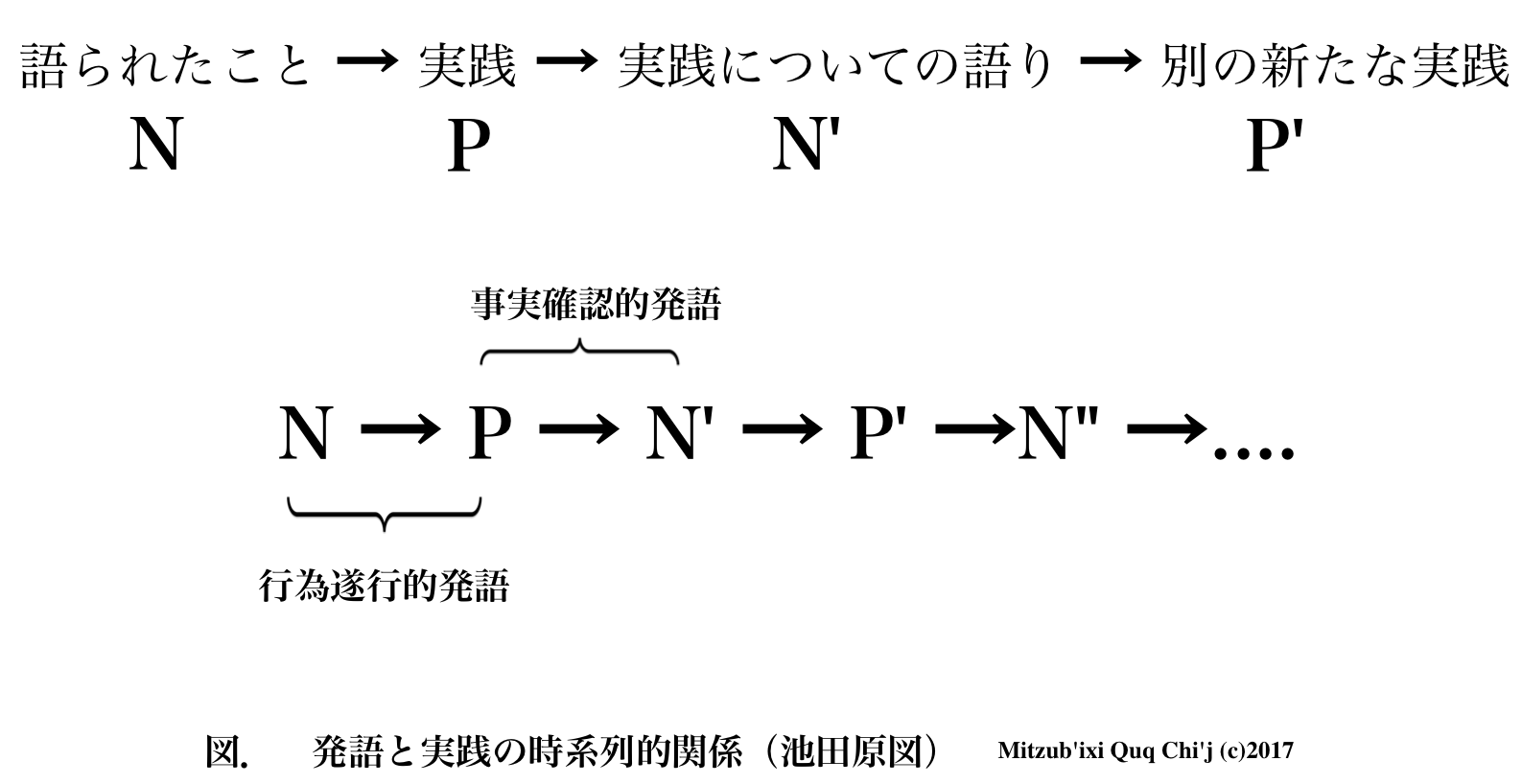

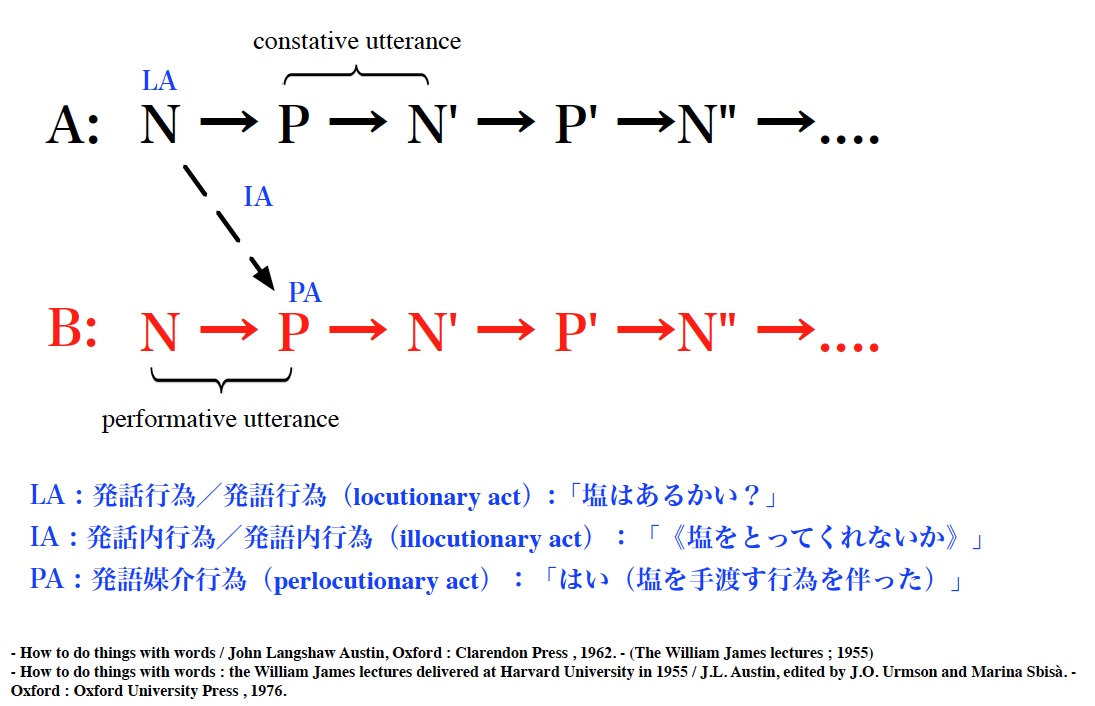

私は、語る主体と聞く主体の相互作用が生まれる場 ——それは社会と呼ばれるものに他ならないが——での人びとの相互作用の中に、語りと実践の混生体(上掲の図)、つまり物語が生まれるというアイディアに 重いついた。それはなにも珍しいことではなく、言語行為論のジョン・オースティンが、1955年に、Austin, J.L., 1955 [1962,1975]. How to do things with words. 2nd ed., Oxford:Oxford University Press. のなかで、行為遂行的発話=パフォーマティ ブな発話(performative utterance)と事実確認的発話 (constative utterance)との峻別と、その後の言語行為論の展開のなかで説明した、3つの言語行為の諸相つまり、発語行為(locutionary act)/発語内行為(illocutionary act)/発語媒介行為(perlocutionary act)に対応している、ごく普通の我々がおこなっている、言語と実践行為のハイブリッドについて、我々が自覚的になることに他ならないという単純な真理 に到達したということである。

|

|

つまり、人はどうしてでこんなに「病いの語り」にこ だわ るのか?そして、病いの語りは、ひろく健康の語りや回復の語りと同じ次元の中にある。つまり、健康の語りや回復の語りはつねに「病い」を反面教師とするか ら時空間の棲み分けこそあるものは、それらの間の語りを分類したり峻別したりすることに大きな意味がないことになる。そのような素朴な疑問から生まれて、 人間の語りと実践の当たり前のことについて到達したということになる。

8.ポリ フォニー概念が「革命的な」理由

・語りは、語る主体に帰属しているのではなく、それ自体のオートノミーをもつ(→バフチンのポリフォニー論)。

・語りは、語る主体の内的状態や本人のアイデンティティにまつわる状態の〈表象〉ではない、語 りという本質(=内実)であり、語りこそがアイデンティティそのものである。

・アイデンティティがあるから語りが生まれるのではない。語りはアイデンティティそのものであ り、また、時系列からは、最初に語りがある(ヨハネ福音書「はじめに言葉ありき」)。語られる(=表現される)から、アイデンティティ(=主体の内実)が うまれる。

・したがって、語りのデータから、その患者のアイデンティティや「患者の思い」を忖度するの は、ポリフォニー概念の観点からみるとナンセンスである。だが、語りが、主体に〈呼びかけ〉、主体の中にアイデンティティが生まれることをポリフォニー概 念は否定しない。また、それ以降の、アイデンティティと語りの相互作用は、いわゆる〈弁証法〉というものを形成する。

・ただし、普遍的で「理想的な」弁証法というものはなく、語りの多様性、事後的にできあがるア

イデンティティの多様性ゆえに、そこで生起する弁証法もまた多様である。この弁証法は、クロノトピックな性格をもつ(→「ポリフォニー小説としての『白い巨塔』」)。

・(このことが仮にレトリックだとすると)語りにまつわる、従来の見解の逆転現象は、何を意味

するのか?という問いがうまれる。その答えは、語りは、それに耳を傾けるもの、あるいは別の語りの行動と実践を引きだす(=生み出す)創造的行為である

(ことを意味する)。この現象を〈語りの創発性〉と呼ぶ。この創発性は、事後的に、論理的分析が可能であり、そのプロセスがいったい何であったのかについ

て、その現場に居合わせない人にでも想像可能なものとして開かれている(→

「ポリフォニー小説としての『白い巨塔』」)。

リンク

文献

その他の情報

Do not copy & paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!