ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの創作の問題』1929年,ノート

ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの創作の問題』1929年,ノート

ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの創作の問題』1929年,ノート

ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの創作の問題』1929年,ノート

Notes on Problems of

Dostoevsky's Art, 1929

独ソ戦期(1941-45)の頃か

解説:池田光穂

バフチン、ミハイル『ドストエフスキーの創作の問題』桑野隆訳、平凡社、2013年、 について考えるノートである。

この著作は、当初、ミハイル・バフチンの本名で 1929年に公刊されたものである。その後、さまざまな検閲の問題などがあり、34年後に『ドストエフスキーの詩学の諸問題』として1963年に再版され たが、章立ても異なり、1929年版に使われていた現象学の関連用語が姿を消すなど、大幅な変更がおこなわれている。とりわけ、大きいのが、1963年に はカーニバル論が加筆されていることである。他方、バフチンのポリフォニー論や言語論を知るには良好なテキストになっているという(桑野 2013:347)。[→対話主義]

この本には、これまでの読者や解説者が触れられるこ とが少なかったポイントが少なくとも私(池田)には、最低、2点あると思われる:(1)《ポリフォニー概念をモノロジックな思考でまとめあげることの困難 さ》について、他ならぬバフチンがうすうす気づいていたこと。そして、(2)ドストエフスキー小説における創造的なポリフォニー性の実現は、多声性概念に あるというよりも、作者性や著者のオリジナリティー賞賛という(モノロジックな)論評の範囲を超えて、作品の中の主人公が主体性をもって、読者である(バ フチンならびに)我々に直接《呼びかけ》ることができる機能や形態をもつようになるには、どのような条件をクリアするのかについて、バフチン自身が十分に 説明できていないことである。まさに「『ドストエフスキーの創作の問題』の問題」があるということだ(→「{{語る存在}を聴く存在}」の存在証明につい て)。

でも、そのような僕からの偏見や疑問は、僕のこの書

物との読書経験末の結果(それも暫定的にすぎない)である。だから、この本をまずきちんと読めと僕は言いたい。

まずは、章立てから

| 『ドストエフスキーの創作の問題』

1929年 |

『ドストエフスキーの詩学の諸問題』 1963年 |

|

・序……11 ・第1部 ドストエフスキーのポリフォ ニー小説(問 題提起) ・第1章 ドストエフスキーの創作の基 本的特徴と、 批評文献におけるその解明……16 ・第2章 ドストエフスキーにおける主 人公……73 ・第3章 ドストエフスキーにおけるイ デー……99 ・第4章 ドストエフスキーの作品にお ける冒険的プ ロットの機能……127 ・第2部 ドストエフスキーにおける言 葉(文体論の 試み) ・第1章(5番目の章) 散文の言葉の

類型。ドスト

エフスキーにおける言葉……142 ・第2章(6番目の章) ドストエフス キーの中篇小 説における主人公のモノローグ的言葉と語りの言葉……179 ・第3章(7番目の章) ドストエフス キーの長篇小 説における主人公の言葉と語りの言葉……255 ・第4章(8番目の章) ドストエフス キーにおける 対話……292 ・結語……311 |

・著者より……09 ・第1章 ドストエフスキーのポリフォニー小説および従来の批評におけるその解釈……11 ・第2章 ドストエフスキーの創作における主人公および主人公に対する作者の位置……97 ・第3章 ドストエフスキーのイデー……159 ・第4章 ドストエフスキーの作品のジャンルおよびプロット構成の諸特徴……209 ・第5章 ドストエフスキーの言葉……365 ・1.散文の言葉の諸タイプ:ドストエフスキーの言葉……367 ・2.ドストエフスキーの中編小説における主人公のモノローグ的言葉と叙述の言葉……414 ・3.ドストエフスキーの長編小説における主人公の言葉と叙述の言葉……494 ・4.ドストエフスキーの対話……527 ・結語……571 |

◎ Problems of Dostoevsky's poetics / Mikhail Bakhtin ; edited and translated by Caryl Emerson ; introduction by Wayne C. Booth. Manchester University Press , 1984 . - (Theory and history of literature, v. 8)

1. Dostoevsky's Polyphonic Novel and Its Treatment in Critical Literature 5

2. The Hero, and the Position of the Author with Regard to the Hero, in Dostoevsky's Art 47

3. The Idea in Dostoevsky 78

4. Characteristics of Genre and Plot Composition in Dostoevsky's Works 101

5. Discourse in Dostoevsky 181

i. Types of prose discourse. Discourse in Dostoevsky 181

ii. The hero's monologic discourse and narrational discourse in Dostoevsky's short novels 204

iii. The hero's discourse and narrative discourse in Dostoevsky

Conclusion

Appendix I. Three

Fragments from the 1929 Edition Problems of Dostoevsky's Art 275

Appendix II. "Toward a

Reworking of the Dostoevsky Book" (1961) 283

Glossary of Proper Names and Works 305

Index 325

___________________

目次

___________________

■ドストエフスキーの独自性:01(本書のテーゼ)

・「本書のテーゼの3つの契機」:(p.73)

1)「ポリフォニー的構想という条件下における主人公とその声の相対的な自由と自立性」、

2)「ポリフォニー的構想におけるイデーの特殊な位置づけ」、

3)「小説という全体を形成している新しい結合原理」。

■ドストエフスキーの独自性:02(本書のテーゼ)

・モノローグ的な芸術様式を破壊しポリフォニー的世界を構成することに成功する。

・ポリフォニーは(芸術のタイプというよりも)新し い世界のモデル(桑野 2011:10)

・主人公の人物のみならず発語の自律性(=作家が声

を管理する以上に主人公がより強い発話の権利を行使する/できる)

・「ドストエフスキーとは、ポリフォニー小説の創造者なのである。ドストエフスキーは本質的に新しい小説ジャンルをつくりだした。だからこそ、その創作は

いかなる枠にも収まらないし、わたしたちがヨーロッパ小説の諸現象にあてがうのに慣れているような文学史的図式のどれにも従わない。ドストエフスキーの作

品に登場する主人公の声は、通常のタイプの小説ならば、主人公の声にたいしてではなく作者自身の声にたいしてほどこされているような構成がほどこされてい

る。自分自身や世界についての主人公の言葉は、通常の作者の言葉とおなじように十全な重みをもっている。すなわち、主人公の言葉は、性格描写のひとつとし

て、主人公の客体的な像に従属したりしてはいない」(p.19)

・「このようにして、ドストエフスキーにおける小説の構造のすべての要素はきわめて独特なものとなっている。すべての要素が、ドストエフスキーだけが徹底

的に広く深く提起し解決することができた新たな芸術的課題——すなわちポリフォニー的世界を構成し、ヨーロッパの基本的にはモノローグ的な(あるいはホモ

フォニー的な)小説の既成の諸形式を破壊するという課題——に規定されているのである」(Pp.20-21)。

※このテーゼを信用すると、ドストエフスキーの後に【のみ】ポリフォニー小説が登場することになる。このような「狭量なドストエフスキーの権威化」は許せ

るか?

■バフチンがやったこと(本書のテーゼ)

「ドストエフスキーの文体の社会学の問題は、むろん、本書におけるような内在的に社会学的な分析に尽きるわけではけっしてない。それどころか、本書の分析

は、実際には、文体の社会学の素材の準備より先には行っていない。というのも、文体の社会学が答えるべき主/要問題は、その文体の誕生の歴史的、社会・経

済的条件だからである。しかし、この問題を生産的に研究するには、まず第一に、社会的・経済的に説明すべき素材そのものを、内的に社会的な現象として解明

し理解することが、不可欠である。というのも、そうしてはじめて社会学的説明は、説明している事実の構造に適ったものとなりうるからである。まさにそうし

たことを本書はおこなおうとしてきたわけである。わたしたちが答えた(より正確には、答えようとした)のは、〈いったいドストエフスキーの文体とはいかな

るものなのか〉という問いだけである」(pp.290-291)。

Фёдор Миха́йлович

Достое́вский, 1821-1881:by Vasily Perov, 1872

___________________

■方法論上の理想(p.11)

・通時的アプローチと共時的アプローチ:両者のあいだの厳密な相互依存状態

・理論的問題〈対〉歴史にかかわる問題

・「いかなる文学作品も内的、内在的に社会学的である」(p.12)——これは『ドストエフスキーの詩学』では後退する。

・「内的、内在的に社会学的である」=生きた社会的諸力の交錯がある(p.12)

■文学作品と現実世界の写像的関係?

a)作品の中では「生きた社会的諸力が交錯している」(p.12)

b)「作品の形式の各要素は生きた社会的評価に貫かれている」「(形式のみの分析であっても)芸術的諸力の屈折点とみなさなければならない」(p.12)

■ポリフォニーの暗示(p.12)——序文

1)狭いイデオロギー:「主人公の宣言のなかに直接表現されているイデオロギー」=発語

2)そうでないイデオロギー:「ドストエフスキーの芸術的形式を規定しているイデオロギー」(p.12)

2’)ドストエフスキーのとてつもなく複雑でまったく新しい小説構成を規定しているイデオロギー=ポリフォニー

・狭いフォルマリズム的アプローチ:形式の表層より先にすすめられない。

1)よりも長く生きているまさにそのもの(2)?=芸術的形式としての小説の領域におけるドストエフスキーの革命的斬新さ

■第1部と第2部の構成のちがい

1)ドストエフスキーが創造した新しいタイプの小説(問題提起)

2)ドストエフスキーの作品における言葉とその芸術的機能を具体的に分析する(文体論)

■作品中の思想的作家

・ラスコーリニコフ

・ムィシキン

・スタヴローギン

・イワン・カラマーゾフ

・大審問官

・従来の解釈:思想家=哲学素を、思想家=哲学体系とみる?

■批評家たちは主人公と論争したり、体系化を試みる(pp.16-17)

・「主人公は作者の言語の客体ではなく、十分な価値をもち十全な権利をもった、みずからの言葉の担い手であるかのようだ」

α)言葉の背景に作者をみるのではなく、

β)主人公の確立の後に、主人公自身の言葉が存在したかのように見える

α)D(ドストエフスキー)→P(主人公)→W(言葉):解釈の流れ(D←P←W)【通時的?】

β)W→P→Wx=Wy【共時的?】

+++++

■プロット(筋)の展開について

「ドストエフスキーの世界では、物や心理のレベルでの通常のプロット展開による結びつきが弱くなっている。なぜなら、こうした結びつきは、作者の構想のな

かで主人公たちが客体化され物象化されていることを前提としており、モノローグ的に受けとめられ理解された世界のなかで人間像をむすびつけ、組み合わせて

いるからである。それぞれの世界をもった対等な意識が複数あることを前提にしていないのである」(バフチン 2013:19-20)。

「ドストエフスキーの小説では、通常のプロット展開は二次的な役割を演じており、通常の機能ではなく特殊な機能を担っている。かれの小説世界の統一性をつ

くりだしている究極のかすがいは、別種のものであり、かれの小説が開示する基本的出来事はプロット展開からは解釈できない」(バフチン

2013:20)。

■ポリフォニーの特徴の描写

「自立しており融合していない複数の声や意識、すなわち十全な価

値をもった声たちの真のポリフォニーは、実際、ドストエフスキーの長篇小説の基本的特識と

なっている。作品のなかでくりひろげられているのは、ただひとつの作者の意識に照らされたただひとつの客体的世界における複数の運命や生ではない。そうで

はなく、ここでは、自分たちの世界をもった複数の対等な意識こそが、みずからの非融合状態を保ちながら組み合わさって、ある出来事という統一体をなしてい

るのである。実際、ドストエフスキーの主人公たちは、ほかならぬ芸術家の創作構想のなかで、作者の言葉の客体であるだけでなく、直接に意味をおびた自分自

身の言葉の主体にもなっているのである」(p.18)

■ドストエフスキーの独自性(本書のテーゼ)

・モノローグ的な芸術様式を破壊しポリフォニー的世界を構成することに成功する。

・主人公の人物のみならず発語の自律性(=作家が声を管理する以上に主人公がより強い発話の権利を行使する/できる)

・「ドストエフスキーとは、ポリフォニー小説の創造者なのである。ドストエフスキーは本質的に新しい小説ジャンルをつくりだした。だからこそ、その創作は

いかなる枠にも収まらないし、わたしたちがヨーロッパ小説の諸現象にあてがうのに慣れているような文学史的図式のどれにも従わない。ドストエフスキーの作

品に登場する主人公の声は、通常のタイプの小説ならば、主人公の声にたいしてではなく作者自身の声にたいしてほどこされているような構成がほどこされてい

る。自分自身や世界についての主人公の言葉は、通常の作者の言葉とおなじように十全な重みをもっている。すなわち、主人公の言葉は、性格描写のひとつとし

て、主人公の客体的な像に従属したりしてはいない」(p.19)

・「このようにして、ドストエフスキーにおける小説の構造のすべての要素はきわめて独特なものとなっている。すべての要素が、ドストエフスキーだけが徹底

的に広く深く提起し解決することができた新たな芸術的課題——すなわちポリフォニー的世界を構成し、ヨーロッパの基本的にはモノローグ的な(あるいはホモ

フォニー的な)小説の既成の諸形式を破壊するという課題——に規定されているのである」(Pp.20-21)。

※このテーゼを信用すると、ドストエフスキーの後に【のみ】ポリフォニー小説が登場することになる。このような「狭量なドストエフスキーの権威化」は許せ

るか?

■イコノクラスターとしてのドストエフスキー/あるいは異化作用(オストラネーニエ)の権化としてのドストエフスキー

「描写している世界を一貫してモノローグ的に眼にし理解しようとする視点や、小説を組み立てるさいのモノローグ的規範の視点からすると、ドストエフスキー

の世界はカオスのように思われ、かれの小説の構成は、ひどく性格を異にするばらばらな素材やとても相容れそうにないさまざまな形式付与原理を度外れに寄せ

合わせたもののように思われるにちがいない。わたしたちがここに公式化したドストエフスキーの基本的な芸術的課題に照らしあわせてはじめて、ドストエフス

キーの詩学がもつ高度な有機性、一貫性、統一性が理解できよう」(p.21)。

※「日常言語は、自動化し無意識家した日常を自然化する機能(=ドクサ化機能)をもつ。しかし、日常言語による現前化したものだけが「現実」ではないこと

は、我々が非日常的なことを出会ったり、事故にあったりすることで、その事実

は開裂するかのごとく出現する。その日常性を破壊する、ないしは、ちょっと傷つけることにより、日常性が開裂する機能をもつ言語あるいは言語機能をもつ実

体が存在する。それが詩的言語である」——池田光穂「オストラネーニエ」(https://goo.gl/VQbzXS)

■アルヒテクトニカ(構成原理)[バフチン 2013:23]

・「主人公たちといっしょに夢中になって哲学に耽るのも、主人公たちを客体化して非参与的に心理学的ないし精神病理学的に分析するのも、いずれも、ドスト

エフスキーの作品のまさに芸術としての構成原理に迫ることはできない」(p.23)

※「「結構」、「構築術」、「建築術」などとも訳される。バフチンのほぼすべての著作を貫くキーワードのひとつ。「具体的で唯一無二の諸部分や諸契機を眼

に見えるかたちで必然的に配置し、完結したひとまとまりの全体へとむすびあわせるもの」。構成原理にとって重要なのは、小説の章、詩の連その他といったコ

ンポジションに関係する形式のような「外面」、「表面」ではない」(桑野 2013:369)。

■ドストエフスキーの作品の評論家たちの失敗=自らのモノローグの原理(や哲学やパースペクティヴ)に囚われている(=呪縛されている)からだ

(p.23)

・モノローグ批評家たち:ロザーノフ、ヴォルインスキー、メレシコフスキー、シェストフなど

■思考と人格の一致

「あらゆる思考を、ドストエフスキーは人格の立場として把握し描写している。したがって、個々の意識の枠内においてさえ、弁証法的あるいは二律背反的な系

列は抽象的な一契機でしかなく、それは具体的で全一的な意識がもつほかの諸契機と不可分に絡み合っている。この受肉した具体的な意識のなかをとおりぬけ、

全一的な人間の生きた声のなかにおかれると、論理的な系列は、描写されている出来事という統一体にくわわる。思考は、出来事のなかに引きこまれると、それ

自体が出来事的なものとなり、〈イデー=感情〉、〈イデー=力〉という特質をおびるようになる。この特質が、ドストエフスキーの創作世界における〈イ

デー〉の比類ない独自性をつくりだしているのである」(バフチン 2013:24)。

■他者の承認は倫理的・宗教的行為(=「倫理の構築 学について」)

| X:「倫理の構築学(Architectonics of mutual ethics)」につい て |

・「他者の意識を客体ではなく十全な権利をもった主体として承認することが、 小説の内容(孤立した意識の破局)を規定している倫理的・宗教的な要請(ポス トウラト)とされていることになる。これは、作者の世界観の原理であって、この視点から作者は主人公たちの世界を理解している、というわけである」 (p.26)。

※ただし、この引用部分は、ヴャチェスラフ・イワノフの解説を批判的に読み解く部分なので、バフチンがこの議論を十全に展開しているかは不明だ。そして次 のようにいう。

「文学研究者にとってこの原理が重要なのは、抽象的 な世界観の倫理的・宗教的原理としてではなく、こうした形式、すなわち具体的な文学的構 成の原理の形式のなかにおいてのみなのである。この形式のなかにおいてはじめて、この原理は具体的な文学作品という経験的な素材にもとづき、客観的にあき らかにされうるのである」(p.27)

・ここで私(池田)はミハイル・バフチンが言う「他者の意識を客体ではなく十全な権利をもった主体として承認すること」を「倫理の構築学(Architectonics of mutual ethics)」

と呼ぶことにする。

■イデーの意義(翻訳上の困難)идея

「本書の第1部第3章「ドストエフスキーにおけるイデー」からも理解されるであろうように、バフチンのこの語の用い方は独特である。「思想」であったり

「観念」であったり「イデア」であったりもするが、訳し分けが難しく、本書ではすべて「イデー」と訳した」(桑野 2013:369)。

■作者(作家)のみが、多声性をコントロールできる(p.107)

※バフチンは、ドストエフスキーがポリフォニーという形式の中にも、きちんとした構成の厳密さを破壊していないという(「主人公がもつ相対的な自由は、構

成の厳密さを破壊しない」p.31)

・コントロールとは、組み合わせ可能ということだ。

・バフチンは、ドストエフスキーの能力とみている(p.111)

・作品のなかでのみ、理想的な多声性を確保できる。

a)〜べきという、仮想的理想状態(ハバーマス)とみなすのではなく、

b)現実の我々が、目指すべき目標とみなすべき。

・多声性のテーゼは、現実様態の肯定として捉えるのではなく、未だ達成されていない状態(バベルの塔の崩壊直後のカオス=希望が打ち砕かれた瞬間)と理解

すべきだろう——池田によるコメント。

■言語の多様性について

・言語の多様性を豊饒と感じることができるのは、言語の共通性や普遍性(一般文法)という前提があるからである。

・宣教師たちは、先住民の言語を独自のものとみなすのでなく、方言と捉えた。

・彼らの言語を独自(sui generis)のものと見なさずに、自分たちの言語が変形し、歪んだものと他者の言語をみなした。

・これは言語の単一性を信じて、コミュニケーションの不在を信じない態度だ。

・コミュニケーションの不在が、宣誓や宣言という行為を通して、殺戮や改宗を正当化する(cf.T・トドロフ)

■バフチンはモノロジックの平板な批判をおこなっているのではない

・モノロジックの徹底的な意識化、相対化を経なければ、ポリフォニーの発想と技法については到達できない(Pp.111-112)

・「ドストエフスキーは思考によって思考したのではなく、視点や意識、声でもって思考したのである」(p.113)

■ドストエフスキーの創作ノート(p.123)

・彼のアルヒテクトニカの自覚であり、素朴な自然主義ではない(cf. 『柔和な女』の序文,p.88)

・「支配的なイデー全体を言葉で説明するのではなく、つねに謎のなかに残すのだが、このイデーが敬虔なものであり、伝記がひじょうに重要で幼時からはじめ

る価値すらあることが読者につねに眼に見えるようにしなくてはならない」(p.123)【ドストエフスキーのノートの記述をバフチンが指摘】

・イデー(p.327)

【プラトン】【イデー=存在】(p.328)

【ドストエフスキー】【イデー=出来事】

・人格:存在→出来事(p.331)

・

「ドストエフスキーの対話はプラトン的対話とは異なっている。プラトン的対話に/あっては、全面的にモノローグ的で教育的な対話となっているわけではない

にしても、声の複数性がイデーのな一かでかき消されてしまっている。イデーを、プラトンは出来事ではなく存在とみなしている。プラトンの場合、イデーに参

与しているということは、その存在に参与していることを意味している。しかし、イデーへの参与度の差異によって生みだされる、認識している人びと間の階層

的な相互関係は、結局のところ、イデーそのものの十全さのなかですっかりかき消されてしまっている。ドストエフスキーの対話とプラトンの対話の対照自体、

まったく無意味で非生産的なものに思われる。なぜなら、ドストエフスキーの対話は純粋に認識論的、哲学的な対話ではけっしてないからである。ドストエフス

キーの対話を聖書や福音書の対話と対照させることのほうが、重要であろう。ヨブの対話や福音書のいくつかの対話がドストエフスキーに影響を及ぼしたことは

議論の余地がないのにたいして、プラトンの対話にはドストエフスキーはまったく関心を示していない」(pp.327-328)。

■イデーの擁護

・ドストエフスキーは、手紙のなかで「イデーの擁護」をしばしばしている。モノローグ原理(Pp.124-125)

・「文学におけるイデーの位置づけは、すでにみてきたように、全面的にモノローグ的である」(pp.106)

・「作品はイデー面では単一アクセントになっている」(p.107)

・バフチンは「けれども、ドストエフスキーの小説における支配的イデーの機能は独特である。かれは描写されている世界を支配的イデーでももって照明しては

いない。というのも、そうした作者の世界がまさに存在しないからである。支配的イデーが作者の世界を指揮するのは、素材の選択と配置においてだけであり

(「物語がとりあげることの選択」)、一方、この素材は他者の声、他者の視点であって、それらのあいだでは真の他者の声の可能性が「絶え間なく見えるよう

におかれ」「未来の人間」が台座に据えられている」(p.124)。

・【ドストエフスキーがポリフォニーを可能にした条件のことか】

「ドストエフスキーには、まさに他者のイデーを描写するにあたり、他者のイデーがイデーとしてもつ十全な意義をそっくり保ちながら、同時にまた距離をも

保って、他者のイデーを承認しない、あるいはまた表現された自身のイデーと融合させない能力があった。いったいいかにして、イデーのこのような描写がドス

トエフスキーに可能となったのであろうか。これを可能とした条件のひとつは、すでに指摘した。その条件とは、作者の構想のなかで主//人公を自立し自由な

ものとしている、主人公の構成の主調音としての自意識である。このような主人公だけが、十全な価値をもったイデーの担い手となりうる。けれどもこの条件だ

けでは足りない。こうした条件は、イデーの価値を喪失させるのを予防したり、イデーを主人公の特徴づけへ転化させるのを予防しているにすぎない。けれど

も、いったい何が作者のイデオロギーとの同化からイデーをあらかじめ守り、あるいは逆に、イデーの露骨な否定——イデーの描写と両立しえないような否定

——へといたるような、作者のイデオロギーとのまったく論争的な衝突から守っているのであろうか。/問題はこの場合、作者自身のイデオロギーの特殊な性格

と特殊な芸術的機能にある。作品の構造内でのこうしたイデオロギーの位置づけそのものによって、他者の考えの十全さや弱められていない他者のアクセント

が、作品のなかに収められるようになっているのである」(Pp.111-112)。(//はページ区分、/は段落区分)

・この内容を素直に読めば、ドストエフスキーの作品がもつ独特のイデオロギーと独特の芸術的機能(→リアリスト:p.136)が、ポリフォニーを可能にし

たということになるが、これはあきらかにトートロジーではないか?(池田コメント)

・「もっともわたくしはなにもつくりだすつもりはなく、わたしがかつて歓喜をもって自らの心に受け入れた本物のチホン(『悪霊』の「スタヴローギンの告

白」に登場する元大主教、チホン僧正:p.272——引用者)を登場させるだけです」(p.357 原注*9)

・「わたしは心理学者と呼ばれているが、それは誤りだ。わたしは高次の意味でのリアリストにすぎない。つまりわたしは人間の魂のすべての深層を描いている

のだと」(p.136)。

■イデオロギーを主人公に受け渡す?=著者ドストエフスキーのモノローグ的立場を担保しながらもなおポリフォニー形式を保持できること

・「かれの主人公とは、イデオローグなのである。ありとあらゆる生真面目さ、ありとあらゆる逃げ道、ありとあらゆる原則性と深み、存在からのありとあらゆ

る孤立などをともなった、イデオローグの意識が、かれの小説の内容にきわめて深くはいりこんでいるため、直接的なモノローグ的イデオロギー主義は芸術的形

式をもはや規定できない。モノローグ的イデオロギー主義は、ドストエフスキーのあとでは、「ドストエフスキー風表現」となっていく。このように、ドストエ

フスキーの自身のモノローグ的立場とイデオロギー的評価は、かれの芸術的な見方の客観主義を曇らせはしなかった。内的人間、〈人間の内なる人間〉を独自の

客観主義にもとづいて描写するかれの芸/術的方法は、どんな時代にとっても、またどんなイデオロギーのもとでも、手本としてとどまっているのである」

(pp.138-139)。

■雑多な、miscellaneousなテーマ

・単声のコトバ(p.150)

・文体模倣(p.150)

・スカースとエイヘンバウム(p.154)[→スカースとバフチン]

・レスコフ(p.155)

・アリオスト(p.159):Ludovico Ariosto (1474-1533):イタリア喜劇の創始者。『狂乱のオルランド』

・パロディ的スカース〈対〉たんなるスカース(p.159)

・他者の言葉が「張りつめた生活を送っている」(p.178)

・文体分析と類型(Pp.168-170)

・「地下室の人間の言葉とは純粋に呼びかけの言葉である」(p.253, pp.253-254)

・「特徴的なのはかれの内的ことばが、いま聞いたばかりだったり、読んだばかりの他者の言葉によって満たされていることである」(p.257)

・「この文書は、致命的な傷を受けた心の真の要求から発したものです。そう理解してよろしいですかな?」(p.274)

・スタヴローギンの告白?(pp.274-275)

・出口なき円環に閉じこめられている(p.275)

・チホン〈対〉スタヴローギン

・『柔和な女』p.281

・告白的な対話、p.318

・多声性、声の多声性、p.326

・これがドストエフスキーのポリフォニー小説なのである(p.332)。

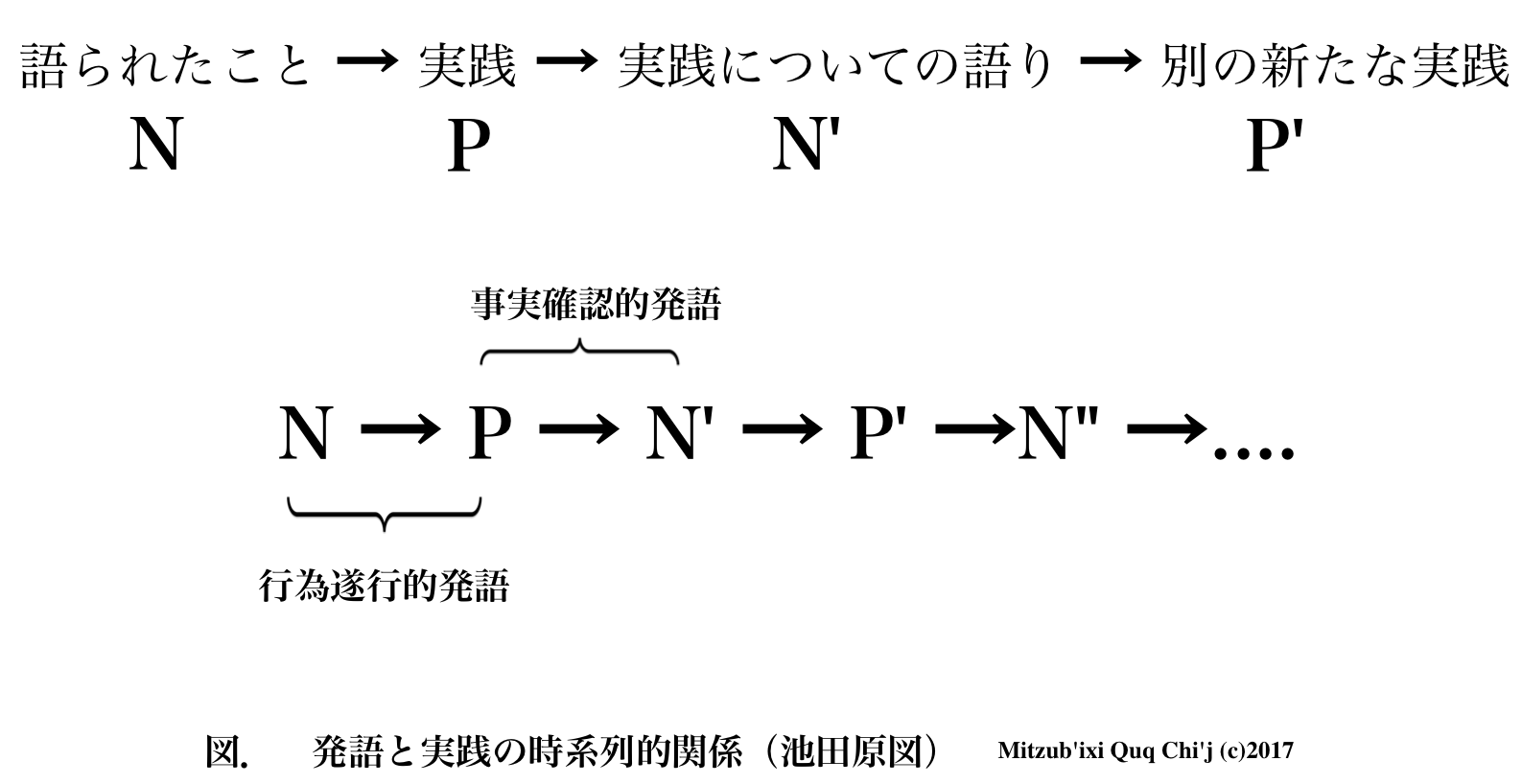

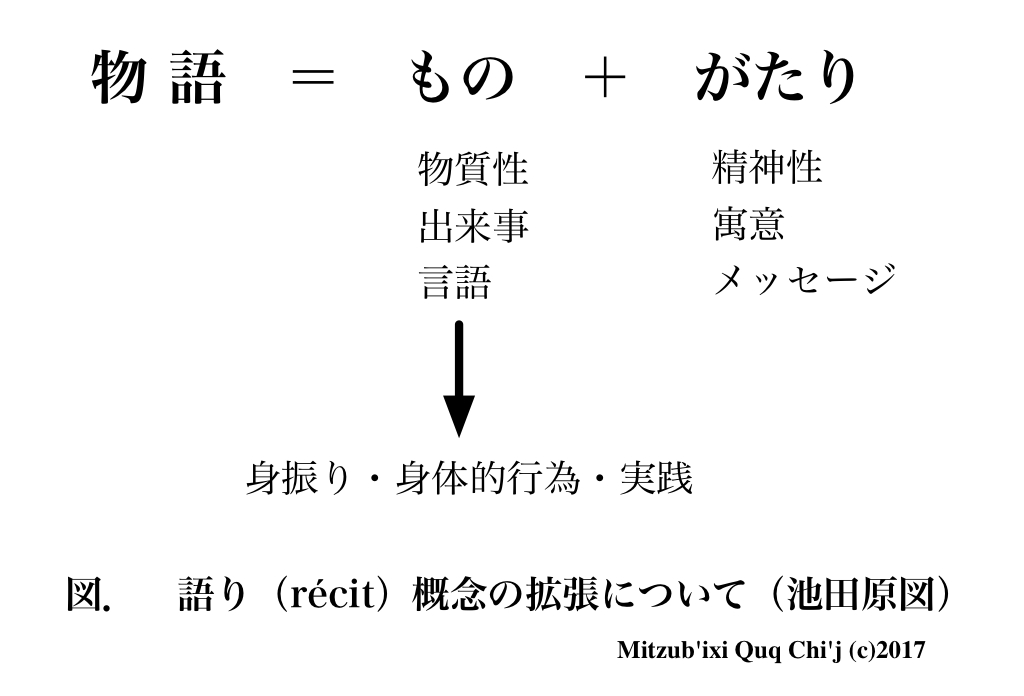

◎私(池田)の理論コーナー

漢字の物語とは「もの」+「がたり」に分解できるよ うに、実際に起こったこと(や発語)とそれに関する解釈やメッセージ(言説)から成り立つシステムだと考えよう。

■図.語りの概念の拡張について(→「病いの語り:哲学と人類学・社会学の架橋」)

・慢性的=経時的ヒポコンデリー(経時概念の心気症):時代的制約や起源の問題に拘泥して、今をどうするのかについて決断できない態度(→プラグマティズ

ムは功利主義の「決断」について嫌う)

・対話的フェティシズム=発語フェティシズム:対話や発語を過度に客体化、本質化する態度

◎出発点としての村岡潔先生の言葉(1982年頃)

・日医の特殊救急か脳外科の研修医時代:脳外の教授の言葉:「うろたえるな、死ぬのはお前じゃない」(=死ぬのは患者であり、処置にまい進する君ではな

い)

・この言葉のプラグマティックな解釈→「冷静になり治療を確実なものにする」功利主義的機能論

・この言葉のゴッフマニアン的解釈→「役割距離を示す:メンターやオーベンは研修医の前ではつねに平静を装うことで、研修医を冷静にさせる指導的意味をも

つ」

◎香西豊子先生の論文(2009『思想』論文)

| 『アイヌ人物誌』松浦武四郎、更科源蔵・吉田

豊訳より |

引用は、高田学ブログよりコピペ:http://nikkablog.blog91.fc2.com/blog-entry-324.html |

| イコトエ、と、カニクシランケ |

「…獰猛なヒグマやワシを獲っては海岸に運び、米、酒、たばこ、あるい

は古着などと交換して、老いた父母を慰め、少しも孝行を怠ることがなかった。」

「たった一夜の宿を求めた縁でたずねて行った私を、下男に命じて昆布を取り出して炉で焼かせるなど、すこぶる親切にもてなしてくれたのには、悲しみと嬉し

さに、ともに涙をながしてきたことをここに記す」

初-3、三女の困窮、ヤエコエレ婆 ヒシルエ婆 ヤエレシカめのこ

「・・・その苦難の件が、函館奉行、堀織部正殿のお耳にたっした。奉行殿はヤエコエレの妹娘、シトルンカを呼び出されて、みずから多くの玄米などをお与

えになって、この者たちを一度山に戻し、老人たちを養わせるようにと、ありがたいお言葉を賜ったのである。まことに口に尽くしがたいほど、かたじけなく存

する次第であった。」 |

| コトン |

「・・・親のために我が子を手放すことまで考えるなど、これほど優れた

人物がでたのは、すばらしいことだと感銘した・」 |

| エカシヘシ |

「・・・けなげにも縊死したという。あわれなことであった。・・・彼ら

といえども、意気地があり、あの悪徳商人どものような卑しい連中と比べれば、どれほどましかわからぬことを記しておくものである。」 |

| シキシマ |

「『・・

運上屋の邪魔で、・・このために、和人になれとのお触れを拒むものもありましょうが、じっくりとお話しくだされるならば、皆、喜ぶことでことでございま

しょう。・・このことをお国のために秘かに訴えたのであります』と。まことに感心なことなので記しておくものである。」 |

| クメロク |

「・・

妻に『我が家に来るからには、私の気持ちに従うことは少しも考えないでいいから、昼夜を問わず父の気持ちに逆らう事のないように、ともかく年寄りの喜ぶよ

うにつとめてくれ』と繰り返し頼んだ。・・・そのことが、いつかご領主の耳に入り、米、酒、たばこなどを賜ったという。・・・まことにその純情なことは、

和人の及ぶところではないと深く感じ入ったので、こうして書きつけておくものである。」 |

| ウナケシ |

「同地では、アイヌが16,17歳になると男女の差別なくクナシリ島、

利尻島などに連行して働かせ、娘は番人や和人漁夫の妾とし、夫がおれば夫を遠くの漁場にやって思うままにする。男のアイヌは昼となく夜となくこき使って、

堪えられず病気にかかれば雇蔵というところに放置して、・・・、しかしウナケシの理に合った論法で・・・、ウナケシの孝行をまっとうさ」 |

| フツモン |

「じつに話にきく中国の24孝にもまさる孝養をつくしして、30いくつ

になるまで独身ですごしてきた。・・・老女が病死するまで、少しも心変わりすることなく、夫婦仲睦まじく孝養をつくしたのであった。・・・函館奉行某氏

が、多くの米、たばこ、緋の面布などを与えて、その孝心をお賞めになった。これも天地の神々がかんじられたためかと、ありがたく思った次第である」 |

| シタエホリ |

「あの悪徳商人どもがはびこって多くの民衆を殺してしまった中にあっ

て、ただひとり、義勇の魂を貫きとおしているその姿に、これこそわが皇国の威風の現れであろうとかと、嘆きの中にも、いささかたのもしく感じた次第であ

る。」 |

| 渡し守市松 |

「釧路場所においては、41人の番人中、36人までがアイヌの女性を強

奪して妾とし、その夫たちを仙鳳跡や厚岸の漁場に労役に行かせるのがふつうとなっている。だが白糠ではそのようなことはなく、もし一人でもそのようなこと

をする番人がいれば42軒、アイヌたちが一致協力して、その番人をせめたてるならわしである。・・・、このたび幕府直轄になって、これまで松前藩によって

禁止されていた農業が、・できるようになると、イチマツは第一番に家の傍らに畑を開墾して、大根、粟、キビ、インゲン豆などを蒔いた。・・・髪を剃り落し

て帰化した。・・・まことに感心なことである。」 |

| ヌイタレ |

「そしてそれからは、以前より増して心を配り(母へ)ゆき届いた孝養を

尽くしたのであった。このことが、いつか松前藩に伝わって、去る丑年1853年には多くの米を賜って、ヌイタレの孝養を賞されたのである」 |

| ハフラ |

「…われわれの髪を日本風にせよと仰せられるのは、まことにふしぎなこ

とであります。われわれは以前から日本の国民と思っておりましたのを、今になって急に日本風にしは、なんともおかしなこと・・・、赤フト(=ロシア人)の

船がやってきて、アイヌに多くの宝物、米、酒、着物などを与えて手なずけようとしたことがございます。そのときもやはりこのような髪形でありましたが、一

人として彼らに従うものがございませんでした。それというのもじぶんたちはみな日本の国民とおもっていたためでありました。・・この酋長の気魄によっ

て・・これ以来、東西蝦夷地の各場所においても、風俗のことはさして干渉されなくなったのであるから、ハフラ酋長の先見と決断は、感嘆するにあまりあ

り・・」 |

| カニクシアイノ | 「カラフト島・・・しかし、それは我が国の支配下にあるアイヌたちが住 んでいる。土地・・、西海岸のホロコタン以北は、韃靼系の民俗の住 む土地であるから、・・・○○付近にはオロッコ、・・・、まことに、この者たちの態度は、わが皇国の御威光が輝くばかりで、いまだに衰えてはおらぬ証拠で はないかと思われ、これだけは奥地探検中の大きな喜びであったと記しておくものである。」 |

| 武四郎、夢の中 |

「いまや富貴をきわめる役人方が、芸妓たちに三味線、・料亭料理をなら

べ、請負人・問屋・支配人どもが太鼓持ちをつとめて歌えや舞えと歓楽を尽くしておられた。そのとき、座敷を吹き抜ける一陣のなまぐさい風に振り返って見れ

ば、大皿に盛られた刺身は鮮血したたる人肉、浸し物はアイヌの臓腑、うまそうな肉は人の肋骨、盃に満ちているのは、みな生血ではないか。二目と見られぬそ

のありさまに周囲の襖を見ると、描かれた聖賢の画像はアイヌの亡霊と変わって、ああ、うらめしや、うらめしやと訴える声に、思わず目をさました。全身に冷

や汗がながれ、・・・、このアイヌたちの恨みの声を、私だけでなく各界有識者の方々に知って頂きたいとの願いによって、松浦武四郎源弘は、このように記し

おえたのである。」 |

■異論を出しあう対話(contested dialogic game)

・バイロン=作者自身のイデオロギー的立場の表現

・ドストエフスキー作品の独自性(p.19)=ポリフォニー小説の創造者

・作者の声<主人公の声。主人公は作者にならず、作者の声である。

・主人公の声は、主人公にあらず。つねに二律背反であり、弁証法の可能性を拓く(=バフチンの解釈)

・「主人公の言葉は、性格描写のひとつとして、主人公の客体的な像に従属したりしてはいない。かと言って、作者の声の拡声器になっているわけでもない。主

人公の言葉は、作品構造のなかで並はずれた自立性をもっており、あたかも作者の言葉と隣りあっているかのようにひびき、作者の言葉や他の主人公たちのやは

り十全な価値をもった声と、独特なかたちで組み合わさっている」(p.19)。

◎【疑問】

・ここまでドストエフスキーを特権的に描いてもダイアロジックとは、ドストエフスキーの独自のものなのか、それともアルヒテクトニカの解明を通して、我々

もまた自家薬籠中のものとすることができるのか?(p.23)

・ポリフォニーの論理を分かったり、創作することが出来たりすることと、ポリフォニックな世界を生きることとは、どのような共通点と相違点をもつのか?

■思考と出来事

・「思考は出来事のなかに引きこまれると、それ自体が出来事的なものとなり、〈イデー=感情〉〈イデー=力〉という性質を帯びるようになる」(p.24)

■ポリフォニーとモノローグの対立項

・monophony, monologue, monophonic とはモノラルのこと、ただし、伴奏付きでの一人の歌唱は monophonic

music

・polyphony, dialogue,

・モノローグ〈対〉ポリフォニー的(p.21)

■バフチンの出来事論(p.18)

・「自分たちの世界をもった複数の対等な意識こそが、みずからの非融合状態を保ちながら組み合わさって、ある出来事という統一体をなしているのである」

(p.18)

・桑野による解説「個々の人格の貴重な唯一無二の世界どうしの相互作用という出来事として世界はある」(桑野 2013:369)。

・「たしかに、ドストエフスキーの小説においては世界のモノローグ的統一性は破られている。とはいえ、はぎとられた現実の断片が小説という統一体のなかで

じかに組み合わさっているわけではけっしてない。これらの断片は、あれこれの登場人物の一貫した視野を充足させるものであり、それぞれの意識のレベルで意

味づけられているのである」(p.47)。

■ドストエフスキーの独自性(pp.30-)

・人格=他者の人格として示す(p.30)

・内的対話(p.33)

・レオニード・グロスマンのドストエフスキーの評論(pp.33-)

・個人的文体、個人的トーンを、超越する(p.36)

・ドストエフスキー=多文体的であり/かつ/無文体的=多アクセント的(=その視点:トーンをモノローグ的に解釈する):「ドストエフスキーの小説は多文

体的であるか無文体的であり、トーンをモノローグ的に解釈する立場からすれば、ドストエフスキーの小説は多アクセント的であり、価値面で矛盾をかかえてい

る。すなわち、相矛盾するアクセントがかれの創作のあらゆる言葉のなかで交錯している」(p.36)

・「相矛盾するアクセントがかれの創作のあらゆる言葉のなかで交錯」(p.36)

・二次的なレベルでの統一性(p.37)

・ポリフォニー小説という「統一性」

・対話原理(ロシア語:デアロギズム)p.38

・グロスマンは、聖史劇との比較(p.39, p.40)

・「あらゆる対話的対立を解釈してゆく出来事の展開」(p.40)=モノローグ的展開

・評論家カウスによる評価:ドストエフスキーは資本主義世界の作家(Pp.43-45)

・「実際、ポリフォニー小説は資本主義時代のみに実現可能なものであった」(p.45)

・矛盾の存在=ポリフォニー的現実

・コマロヴィッチ批判(p.49)

■個人的経験をとおして「客観的にみる」ことの可能性

「時代そのものがポリフォニー小説を可能としたのである。ドストエフスキーは時代のこの矛盾せる多次元性に主観的に参与していた。かれは陣営をつぎつぎと

変えていったが、この点は、客観的な社会的生活のなかで共存していた諸次元は、かれにとって、人生の道や精神的生成の諸段階であった。この個人的経験は意

味の大きなものであったが、ドストエフスキーはそれを創作において直接にモノローグ的に表現することはなかった。この経験は、人びとのあいだに共存してい

る大規模で広範な矛盾、すなわちひとつの意識のなかの種々のイデー間ではなく人びと間にある矛盾を、かれがより深く理解するのを助けたにすぎない。このよ

うにして、時代の客観的矛盾がドストエフスキーの創作を決定づけたのは、かれの精神史上において矛盾を個人的に解消するというレベルにおいてではなく、矛

居を同時共存する諸力として客観的に見る(ただし、個人的体験によって深められた見方ではあったが)というレベルにおいてであった」(p.61)。

■ドストエフスキーの主人公たちが生きる時間性について

「ドストエフスキーによれば、永遠のなかでは一切が同時であり、一切が共存しているからである。〈以前〉や〈今後〉としてしか意味をもたないもの、みずか

らの瞬間をのみ充足させているもの、過去や未来としてのみ、あるいは過去や未来にたいしての現在としてのみ正当化されているものは、ドストエフスキーに

とって重要でなく、その世界にははいってこない。したがって、主人公たちも何も思いおこさないし、過去や十分に体験されたものという意味での伝記をもって

いない。かれらが過去のなかでおぼえているのは、贖(あがな)われていない罪、犯罪、許されていない侮辱などのように、かれらにとって現在でありつづけて

いて現在として体験されているものだけである。主人公たちのこのような伝記的事実のみを、ドストエフスキーは自分の小説の枠内に導入している。というの

も、それらは同時性の原理と一致しているからである。したがって、ドストエフスキーの小説のなかには因果関係は見られないし、起源もなく、過去や環境の影

響、教育その他からの説明もない。主人公のどの行為も全体が現在のなかにあり、その点ではあらかじめ決められてはいない。それは作者によって、自由な行為

として考えられ描写されている」(p.64)。

■主人公とは?

・「主人公がドストエフスキーの関心を引いているのは、世界や自分自身にたいする特殊な視点としてであり、自分自身やまわりの現実にたいして人閣がとる意

味的、評価的立場としてである。ドストエフスキーにとって重要なのは、主人公が世界のなかで何者であるかではなく、主人公にとって世界が何であり、主人公

が当人自身にとって何であるかである」(p.74)。

・「これは、主人公のとらえ方のきわめて重要で根本的な特徴である。視点としての主人公、世界にたいする見地としての主人公は、まったく特殊な解明方法と

芸術的特徴づけを必要としている。というのも、解明され特徴づけられねばならないのは、主人公という一定の存在、確たる主人公像ではなく、主人公の意識と

自意識の総決算、とどのつまり自分自身と自分の世界にかんする最終的な言葉だからである」(p.74)。

「したがって、主人公像を構成する要素となっているのは、現実——主人公自身とその生活環境——の特徴ではなく、これらの特徴が主人公自身や主人公の意識

にとってもっている意義である。主人公の確固とした客観的な性質、社会的地位、社会学的ないし性格学的な典型性、習性

habitus、精神的傾向、さらには外見すら、つまり「主人公は何者か」といったような確たる安定した主人公像をつくるためにふつう作者に役立っている

ものすべてが、ドストエフスキーにあっては、主人公自身の内省の対象、自意識の対象となっている。じつは、この自意識の働き(ファンクション)こそが、作

者の見方や描写の対象となっているのである。通常主人公の現実の一要素、主人公の全体像の特徴のひとつであるにすぎないのにたいして、ドストエフスキーに

おいては逆に、現実全体が主人公の自意識の一要素となっている。作人公のいかなる定義も特徴も特性も、自分自身のために、つまり自分の視野のなかにだけ、

とっておいたりはしない。作者は、すべてを主人公自身の視野のなかに導きいれ、主人公の自意識の坩堝のなかに投げこむ。他方、作者の視野のなかには、眼に

し描写するための対象として、主人公のこの純粋な自意識がそっくり残っている」(Pp.74-75)。

■意識の働き(ファンクション)

・「主人公の確固とした客観的な性質、社会的地位、社会学的ないし性格学的な典型性、習性

habitus、精神的傾向、さらには外見すら、つまり「主人公は何者か」といったような確たる安定した主人公像をつくるためにふつう作者に役立っている

ものすべてが、ドストエフスキーにあっては、主人公自身の内省の対象、自意識の対象となっている。じつは、この自意識の働き(ファンクション)こそが、作

者の見方や描写の対象となっているのである」(再掲:p.75)

・「わたしたちが眼にするのは、主人公が何者であるかではなく、主人公が自分自身をいかに意識しているかであり、わたしたちの芸術的な見方のまえにあるの

は、もはや主人公の現実ではなく、この現実にたいする主人公の意識の純粋な働き(ファンクション)なのである。このようなかたちでゴーゴリ的主人公はドス

トエフスキーの主人公となっている(→著者註p.354)」(p.76)。

・上掲註:「ドストエフスキーは、作者や語り手の立場からも、また他の登場人物をとおしても、自分の主人公たちの外面的肖像を一度ならずあたえている。し

かし、こうした外直的肖像は、ドストエフスキーにおいては、主人公を完結させる機能を担っておらず、また、あらかじめ規定された確固たる形象をつくるもの

ではない。主人公のあれこれの特徴が果たす機能は、むろん、(主人公自身による性格づけ、作者による性格づけ、間接的な方法による性格づけなどといった)

その特徴を開示するための基本的な芸術的方法にのみ左右されるものではない」(著者註p.354)。

※主人公は開かれており、個人の人格的統一性よりも、その個人の意識(cf.

pp.78-79)とそれにもとづく発話(=他者に対する呼びかけ)に、作者ドストエフスキーの力点がおかれているというのが、バフチンの主張か。

・「自意識は、あらゆる人間を描写するさいの主調音とすることができる」(p.78)。

・「ドストエフスキーの主人公は、形象ではなく、十全な重みをもった言葉、純粋な声なのである」(p.86)

・意識の実在性、意識の本質性にとりつかれた著者ドストエフスキー?(p.91参照)→ドストエフスキー序文『柔和な女』

・「ひとつの意識」(ボールドによる強調が2回)(p.104)=モノローグ的秩序=無謬。個別化や多様化は、モノローグ的真理からは「誤謬」にほかなら

ない(pp.104-105)。

■『地下室の手記』(pp.83-)における「わたし」の問題

・「こんな手記を書くこの男のような連中は、われわれの社会に存在するかもしれないどころか、当然存在すべきはずの代物なのである」ドストエフスキーの

「まえがき」『地下室の手記』(出典は、中村健之介『ドストエフスキー人物事典』朝日新聞社、1990:147)。

■道徳的拷問(p.86)の効用?!

「ミハイロフスキーがドストエフスキーにあたえた〈残酷なる才能〉という形容辞は、ミハイロフスキーが思っていたほど単純ではないものの、根拠はある。ド

ストエフスキーは、主人公たちから最後の限界にまで達するような自意識の言葉を絞りだそうとして、主人公たちに道徳的拷問のようなものをおこなっている。

こうした拷問ゆえに、人間の描写における物質的で客体的なもののすべて、確固として不変的なもののすべて、外面的で中立的なもののすべてを、人間の自意識

と自己向け発話という純粋な媒体 medium のなかで溶かすことが可能になっているのであ/る」(pp.86-87)

■『柔和な女』の序文問題(pp.88-91)

・「しかし現実生活ではつねにこうしたものなのだ」(p.90)——これはドストエフスキーによる序文『柔和な女』からのバフチンが引用しているもの。

・【仮想現実がより真実性を帯びる】「ヴィクトル・ユゴーはその傑作『死刑囚最後の日』の中で、ほとんどこれと同じ手法を用いていて、速記者こそ持ち出さ

なかったけれど、死刑の宣告を受けた囚人がその最後の日どころか、最後の一時間になっても、いや、文字どおり、最後の瞬間まで手記を書きつづける(またそ

の時間を持つ)ことができたものと仮定して、これよりもさらに大きな非現実性を許容しているのである。しかしもしも彼がこうした幻想的な手法を用いなかっ

たならば、作品そのもの——彼によって書かれたすべての作品の中で最も現実的で最も真実味のある作品そのものも、おそらく存在しなかったにちがいないの

だ」(p.90)——これは(もまた)ドストエフスキーによる序文『柔和な女』からのバフチンが引用しているもの。

■意識の問題(ドストエフスキー序文『柔和な女』を引き継いで)=自分に対する自分の告白(=自己意識)がもつ特権性

「この序文(ドストエフスキー序文『柔和な女』——引用者)をほぼそっくり引いたのは、ここで述べられている命題がドストエフスキーの創作の理解にとって

格別に重要なためである。主人公が自分自身に出来事を説明しながらたどりつくはずの、そして結局たどりつく〈真実〉は、ドストエフスキーにとってはそもそ

も、主人公自身の意識の真実にしかなりえないのである。それは自意識にたいして中立的たりえない。他者の口にのぼると、内容的におなじ言葉、おなじ定義が

別の意味、別のトーンを獲得し、もはや真実ではなくなるだろう。ドストエフスキーによれば、告白的な自己向け発話という形式においてのみ、実際にその者に

適った、その者についての最後の言葉があたえられうるのである」(p.91)

■内的定位があって、対話=他者の言葉を真摯に受け入れる、ことができる

・「ドストエフスキーの構想のなかでは、主人公は十全な価値をもつの担い手であり、作者の言葉の物言わぬ、声なき対象ではない。主人公についての作者の構

想は、言葉についての構想である。したがって主人公についての作者の言葉も、言葉についての言葉である。それは、言葉としての主人公に向けられており、ま

たそれゆえに言葉に対話的に向けられている。作者は、主人公についてではなく主人公とともに、小説の構成全体でもって語っている。ほかにありようがないの

である。対話的、共参与的な定位のみが、他者の言葉を真摯に受け入れるのであり、他者の言葉にたいして意味的立場やもうひとつの視点として接しうるのであ

る。内的な対話的定位があってはじめて、わたしの言葉は他者の言葉ときわめて緊密にむすばれるのであるが、同時にまた、それと融合はせず、その意義を呑み

こみ自己のうちに溶解させたりはしない、すなわち、言葉としての他者の言葉の自立性を完全に保っている」(p.95)。

■スカースとエイヘンバウム

・スカースとは、単純に定義すると「他者・他人の言葉」であり、文芸ジャンルとしてのスカースを定義すると「語り手がすでに起こった/起こりつつある実話

を物語るという形式」のことである。→「スカースとバフチン」https://goo.gl/txhD90

・スカースと対話への応答には類似点がある。それ は、両者とも「他者のことばに定位している」(p.143)

・学術論文のなかにも当然スカースがある:「学術論

文では、当該の問題にかんするさまざまな著者の発話、つまり他者の発話が、論駁や裏づけ、補強のために

引用されるが、そこにあるのは、同一コンテクストの枠内での直接的に志向的な言葉どうしの対話的相互関係というケースである。賛成と皮対、肯定と捕足、問

いと答えといった関係は、純粋に対話的な関係であり、そのさい、もちろん、それらは言葉どうし、文どうし、あるいはひとつの発話の要素どうしの関係ではな

く、ひとまとまとまりの発話どうしの関係である」(p.148)

・エイヘンバウムは、スカースを言語特性への定位とみなすが、他者の話し言葉への定位(=ドストエフスキーの話し言葉のことを示唆)とはみなさない点が、

バフチンには不満だった。

・「スカースの問題をはじめて提起したのは、わが国ではエイヘンバウムである。かれはスカースを、もっぱら口頭形式の語りへの定位、話しことばとそれに相

応した言語特性(口頭のイントネーション、話しことばの統語論的構

成、相応する語葉、その他)への定位とみなしているエイヘンバウムは、たいていの場合ス

カースはまず第一に他者のことばへの定位にほかならず、その結果として話しことばへの定位となっていることを、まったく考慮していない」(p.154)。

※バフチンのイントネーション論とは、「疑似直接話

法(ロシア語の体験話法)」における「二葉のイントネーション論」が知られている(福沢

2015:207-209)。バフチンはプーシキンの「ポルタワ」を実例にして、三人称で語られるべきところに、一人称会話が登場する「疑似直接話法」を

紹介している。ここでの二葉のイントネーションは、そのような直接話法が(1)本人の発語を通した情動や価値づけ、という側面と、(2)著者(語り手)が

その会話に投影する感情(共感や告発)などの語調の二重の意味が発せられると解釈した。このイントネーションとは声調のことよりも、登場人物と語り手の違

いを、話法の混同という形で表現し、登場人物と語り手のそれぞれ異なった判断の視点を(同時に)表現することができるものとなっている。——『言語と文化

の記号論』北岡誠司訳、(バフチン著作集(4))、新時代社、1980:『マルクス主義と言語哲学』桑野隆訳、未来社、1989年

・「スカースの文学史上の問題を検討するには、本書

が提案しているスカース理解のほうがはるかに本質をついているものと思われる。スカースが導入されてい

るのは、多くの場合、ほかでもない他者の声が必要なためであり、すなわち、まさに作者が必要としている一連の視点や評価をもたらす社会的に一定の声のため

であるものと思われる。導入されるのは、実際には、語り手であり、この語り手は文学的な人間ではなく、たいていの場合は社会の下層、民衆に属しており(こ

のことこそが作者に重要)、話しことばをもたらしてくれるのである」(p.154)。

※ドストエフスキーを経由したバフチンによる、スカースの意義は、他者の言葉の中で、経験の遠い(experience

distance)現実を生きていることを、他ならぬ語り手が語られることを通した《呼びかけ》のことである。ドストエフスキー作品のポリフォニーのポリ

フォニー性たるところの本質は、その他者からの《呼びかけ》に読者あるいは聞き手が、その世界に取り込まれたり、応答したりして、まさに《対話》をはじめ

ることになる。

・したがって、ポリフォニー状況における《対話》とは、物語る主体を制御することではなく、またその意味内容を整理することでもなく、いわんや、その発語

をコントロールすることでも、また理解しようと《飼いならす》ことでもない。他者からの《呼びかけ》は、読者=聞き手の自己に訴えかけ、自己の未来になに

かの行動や思念を投企するための行為遂行的な読解/聴取行為なのである。

・レスコフとトゥルゲーネフの比較(p.155)

■他者の言葉と、客体のとしての言葉の分類表(pp.168-170)

■内的に論争的なことば=横目つかい、そして「痙攣した」言葉

・「内的に論争的な言葉——敵対している他者の言葉に横目をつかう言葉——は、生活のなかの実用的なことばだけでなく、文学のことばにもすこぶる広く普及

しており、文体形成にひじょうに大きな意味をもっている。生活のなかの実用的なことばでは、〈遠回し〉のすべての言葉、〈棘のある〉言葉が、内的に論争的

な言葉である。けれども内的に論争的な言葉には、卑屈なことば、凝ったことば、あらかじめ自己放棄したことば、留保や譲歩、逃げ道その他をともな/ったこ

とばも属している。このようなことばは、他者の返答、反対などを眼のまえにして、あるいは予感して、痙攣しているかのようである。ひとが自分のことばを構

成する個人的な様式は、他者の言葉にたいするそのひと特有の感じ方や反応の仕方にかなり規定されている」(pp.163-164)。

・横目使いの用語は、p.185の冒頭にも登場する。

(このあたり[200ページ前後]は文体論や技巧と、その主人公の視点や意識についての解析に関する議論が展開する)=多重点(3点リーダー:

p.202, p.215)

※修辞というのは、物語の物質的根拠(→図解の「物」)とその展開を示すうえでは、重要な証明の手段——だが、その分析自体がモノローグ的ではあるが……

■スカースに関する桑野の訳注

・スカースとは「作品の枠内に作者とは異なる口承的語り手が設定されている小説、およびその文体。ただし、バフチンのスカース観は独特である。具体的には

本書第二部第一章を参照」(桑野 2013:369)。

■パロディとスカースと文体模倣

・「作者は、固有の対象的志向をすでにもち保持している言葉のなかに、新しい志向をもちこむことによって、他者の言葉を自分の自的のために利用することも

できる。そのさい、そのような言葉は、課題からして、他者の言葉として感じられねばならない。ひとつの言葉のなかに、二つの志向、ニつの声があらわれる。

これが、パロディー的な言葉であり、文体模倣であり、文体模倣化したスカースである。ここで、第三類型の言葉の特徴づけに移ろう。……」(p.150)

■他者の応答および対話

・「ことばのなかに他者の応答が楔をうちこんでいる(かのうようであり)」(p.188)

・「ドストエフスキーの最晩年の主人公たちの本質的な自己向けの発話のすべても、対話に書き換え可能である」(p.193)

・多重点(p.215)=三点リーダー(p.202)

・対位法の組み合わせ(p.121, p.221)

「主人公の耳に、アクセントが置き換わった本人の言葉を他者の言葉がささやいたり、その結果、ひとつの言葉、ひとつのことばのなかで方向を異にする言葉や

声が他に例のないかたちで組み合わさったり、ひとつの意識のなかで——なんらかの形式、なんらかの程度、なんらかのイデオロギー的方向で——二つの意識を

交差させることは、ドストエフスキーのどの作品にも見られる。ひとつの意識の枠内での方向を異にする声どうしの対位法的組み合わせは、ドストエフスキーに

とって、ほかの実在する声を導入するための基礎、土壌にもなっている。けれども、この点についてはのちに触れることにしよう」(p.221)

・「ドストエフスキーにおける対話は……つねにプロットの外にある」(p.294)

・バフチンにおいては、対話=人間的原理なので、プロットから挿入されても、実は「対話性」を失わない。

・ドストエフスキー的対話とはプラトン的対話と対立をなす(p.328)——ただし、本質的対比ではない。

・聖書・福音書あるいはヨブとの対話(p.328)

■対話の悪循環

・告白的(Ich Erzählung)としての『地下室の日記』(p.232)

・モノローグ的なのだが、主人公「わたし」は内的対話を繰り返す——それを悪循環と呼ぶ。

・「地下室の人間の告白でなによりもまず驚かされるのは、極端で激しい内的対話化である。そこには、モノローグ的に確固としていて分解していない言葉は、

文字どおりひとつもない。すでに最初の文から主人公のことばは、先取りしている他者の言葉の影響下に、痙攣し、こわれはじめる。主人公は、最初の一歩か

ら、他者とのきわめて張りつめた内的論争にはいっている」(p.232)。

・「地下室の人間はこうしたことすべてをみごとに自覚しており、他者にたいする自分の態度が歩んでいる円環に出口がないことをよく理解している。他者の意

識にたいするこのような態度ゆえに、他者や自分自身とのかれの内的論争の独特な永久運動 perpetuum mobile

が生じてくる。ある応答が別の応答を生みだし、別の応答がまた別の応答を生みだし、そのように果てしなくつづきながら、これらすべてがいかなる前進運動も

欠いているような、果てしなき対話が生じてくるのである」(p.238)。

・「ここにあるのは、おわることも完結することもできない対話の悪循環の例である。ドストエフスキーの創作におけるこのような出口なき対話的対立が形式面

でもつ意義は、ひじように大きい」(p.239)。

・聖愚者(p.240)

・スタヴローギン的悪循環→引用文参照

■スタヴローギン的悪循環

「スタヴローギンの告白は、イッポリートや地下室の人間の告白と同様、他者へのきわめて張りつめた定位をともなった告白であり、主人公はこの他者なしに

やっていけないものの、同時にその裁きも憎み、受け入れようとしない。したがって、スタヴローギンの告白は、さきに分析した告白とおなじように、完結させ

る力を欠いており、地下室の人間のことばがきわめてあきらかに求めていたのとおなじ悪循環を求めている。他者による承認と肯定なしにはスタヴローギンは自

分自身を受け入れることができないが、同時にまた、自分自身についての他者の見解も受け入れようとしない」(p.275)。

■シニカル客観主義

「自分の言葉のなかから叙事詩的トーンや持情詩的トーン、〈英雄化する〉トーンを除去し、それをシニカルに客観的なものとすることである。誇張や嘲笑のな

い、醒めた客観的な自己規定は、地下室の主人公には不可能である。というのも、そのような醒めた散文的定義は留保なき言葉、逃げ道なき言葉を前提としてい

るからである。どちらとも、かれの言葉のパレット上にはない。たしかに、かれはしじゅう、そのような言葉にたどりつくよう、精神的に醒めた状態にたどりつ

くよう努めているのだが、そこにいたる道はかれにとってシニシズムや聖愚者ぶりを通過せずにはすまない。かれは、他者の意識の支配から解放されもしなけれ

ば、自分自身にたいするこの支配も認めていない。いまのところ、かれはそれと闘い、腹立ちまぎれに論争しているだけであり、それを受け入れることができな

いが拒絶することもできない。他者のなかで他者のためにある、自分のイメージと自分の言葉を、踏みつぶそうとする意欲のなかには、醒めた自弓規定の願望だ

けでなく、他者に嫌がらせをしたいと/いう願望もひびいている。まさにそれがゆえに、かれは自分を過度に醒めた状態にし、それをシニシズムや聖愚者ぶりに

まで嘲笑的に誇張せざるをえなくなっている。「おれの下卑たうめき声がお気に召さないだと? お気に召さなくってけつこう。ではひとつ、もう一段、いやら

しく手のこんだところを聞かしてやろうか……」。」(Pp.243-244)

■地下室の人間の言葉は呼びかけの言葉だ!

・「地下室の人間の言葉とは、純粋に呼びかけの言葉である。話すということは、かれにとっては誰かに話しかけることを意味している。自分自身について話す

ということは自分の言葉で自分自身に話しかけることを意味しており、他者について話すということは他者に話しかけることを意味しており、世界について話す

ということは世界に話しかけることを意味している。けれども、自分自身や他者、世界と話しながら、同時にその者はさらに第三者にも話しかけている。眼を脇

——開き手、証人、裁判官——にも向けている。言葉のこうした同時の三重の呼びかけと、それが対象への呼びかけの外での対象を知らないことこそが、言葉の

例外的なまでに生き生きとし、不安げで、興奮した、言うなればしつこい性格を生みだしているのである」(p.253)。

・「呼びかけという契機は、ドストエフスキーにおけるあらゆる言葉に固有のものであり、主人公の言葉と同程度に語りの言葉にも固有である」(p.254)

■ドストエフスキーの世界には「物的なもの」はなにもない!——言葉についての言葉だけがある(バフチン)

・「ドストエフスキーの世界には、そもそも物的なものはなにひとつなく、対象や客体はない。あるのは主体だけである。したがって、判断する言葉、客体につ

いての言葉、対象不在の言葉もない。あるのは呼びかける言葉、他の言葉と対話的に接触する言葉、言葉に向けられた、言葉についての言葉だけなのである」

(p.254)。

■登場人物のモノローグ性と(内的な対話を含めた)物語におけるポリフォニー性

・「ラスコーリニコフのモノローグ的な言葉は、その極度な内的対話化と、かれが考えたり話したりすることすべてにたいする生き生きとした個人的な呼びかけ

によって、わたしたちを驚かせる。ラスコーリニコフにとっても、対象を考えることはそれに話しかけることを意味する。かれは現象について考えるのではな

く、現象と話をする」(p.255)。

◎こういうノートをつくり、分析をする僕(=池田)は、モノローグ的論理にもとづいて「バフチンのポリフォニー理論」を抽出しようと試みている。

・バフチンの教えに従えば、私の言説の機能は、自分との内的対話を通したモノローグもとに、自分の主体と意識を他者に「呼びかける」ことであるということ

だ。

■小説のなかの登場人物たち

「かれらは、みずからを世界じゅうに分散させられた者と感じ、自分の責任で独力で世界のなかに位置を定めようとしている。モノローグ的な確固たる声は、確

固たる社会的支えを前提としており、自覚されていようがいまいが〈わたしたち〉を前提としている。孤独な者にとっては自身の声は揺れ動いており、自身の統

一性や自分自身との内的合致は要請(ポストウラト)となっている」(p.330)。

■語り手の文体

・「語り手の言葉は、最晩期の作品においても、主人公たちの言葉とくらべて、いかなる新しいトーンも、いかなる本質的な定位ももたらしてはいない。それは

依然として、言葉たちに囲まれた言葉である。総じて、語りは二つの極のあいだ、すなわちけっして描写しない無味乾燥な情報提供や議事録の言葉と主人公の言

葉のあいだを動いている。けれども、主人公の言葉に向かっている箇所では、語りは、ずらしたり(からかうかのように、あるいは論争的に、あるいは皮肉っぽ

く)変化させたアクセントを主人公の言葉に添えており、ごくまれな場合においてのみ主人公の言葉との単一アクセント的融合をめざしている。どの長篇小説に

おいても、これら二つの極のあいだを語り手の言葉は動いている」(p.287)。

◎トルーマン・カポーティ(あるいはドストエフスキー)はどこにいるのか?

■ドストエフスキーにおける人間とは「呼びかけの主体」である——あるいは「内的人間」論。

「ドストエフスキーにおける主人公の自意識は、全面的に対話化されている。どの瞬間においても、自意識は外に向けられており、自分自身や他者、第三者に、

張りつめた呼びかけをおこなっている。自分自身と他者にたいするこの生き生きした呼びかけの外側では、自意識それ自体も存在しない。その意味では、ドスト

エフスキーにおける人間は呼びかけの主体であるということができる。この者について語ることはできず、できるのはただ呼びかけることだけである。ドストエ

フスキーがそれを描くことこそ自分の〈高次の〉リアリズムの主要課題とみなしていた〈人間の魂の深層〉は、張りつめた交通のなかでのみあきらかにされる。

内的人間を占有することはできないし、その者を、非参与的で中立的な分析の対象として眼にし理解することはできない。融合や感情移入によっても、その者を

占有することはできない。そうではなく、内的人間には、対話的に交通することによってのみ近づき、その者をあきらかにすることがで/きる、より正確には、

その者自身にあきらかになるよう強いることができる。内的人間を描写しうるのは、ドストエフスキーが理解していたように、その者と能者との交通を描写する

ことによってのみ可能なのである。交通においてのみ、人間と人間との相互作用においてのみ、〈人間の内なる人間〉は、他者にとっても自分自身にとってもあ

きらかになる」(pp.292-293)。

・ドストエフスキーにおける対話は、つねにプロットの外側にある(p.294)

■告白的な対話——プロットからの自由

・「ドストエフスキーにおいてひじように大きな意義をもっているのは、告白的な対話である。そこでは他者としての別の人間の役割が、それが誰であれ、とく

に明瞭にあらわれている」(p.318)。

・「告白的な対話における実在の他者の声は、つねに、……故意にプロット展開からはずされた位置づけのなかにあたえられている。けれども、それほどあから

さまな形式においてではないにせよ、他者のこのような位置づけはドストエフスキーの本質的な対話のすべてを規定している。そうした対話はプロットによって

準備されてはいるが、クライマックス——対話の絶頂点——は、プロットを超えて、人間にたいする人間の純粋な関係の抽象的領域にある」(p.325)。

■結語(この部分だけをとりだして全体のメッセージだと理解することには警戒せよ!_池田)

・「ドストエフスキーの作品における内的対話や外的対話は、主人公たち自身やその世界にかんするいかなる内的定義も外的定義も熔(と)かしてしまってい

る。人格は、その外面にあらわれた大まかな実体性や、物質的な明快さを失い、存在から【出来事】へと変わっている。作品のどの要素も、声たちの交差点、方

向を異にする2つの言葉の衝突場所にあらわれざるをえない。この世界をモノローグ的に秩序づけるような作者の声は存在しない。作者の志向は、この対話的分

裂に、人びと、イデー、事物の確固たる定義を対置しようとはせず、それどころか、衝突した声どうしを激化させ、それらの話の遮り合いをごく細部まで、すな

わち現象の顕微鏡的構造にまで深めようとしている。融合しない声たちの組み合わせが、最終目標や最終的与件となっている。この世界をモノローグ的なふつう

の意味で完結したもの、ひとつのイデー、ひとつの声に従ったものとして示そうとするあらゆる試みは、失敗せざるをえない。作者がそれぞれの主人/公の自意

識に対置しているのは、主人公を外部から包みこみ取り囲んでいる、主人公についての作者の意識ではなく、複数の他者の意識であり、それらは作者と主人公や

主人公どうしの張りつめた相互作用のなかであきらかになってくる」(Pp.331-332)。強調【_】は引用者

「ドストエフスキーによって発見された新しい芸術圏

に同化し、彼の創造したはるかに複雑な芸術的な世界モデルに習熟するためには、モノローグ的慣習とは決別しなければならないのである」——『ドストエフス

キーの詩学』望月哲男・鈴木淳一訳、pp.568-569、筑摩書房、1995年。

■バフチンの「出来事」=唯一性あるいは重要性

「バフチンのほぼすべての著作を貫くキーワードのひとつ。バフチンによれば、世界のなかにその一部として出来事があるのではなく、個々の人格の貴重な唯一

無二の世界どうしの相互作用という出来事として世界はある。たとえば本書では、出来事は、プロット(筋——引用者)のなかにあるのではなく、それと対置さ

れており、のみならず、プロットよりも上位にあるものとされている」(桑野 2013:369)。

■ポリフォニー概念拾遺(→バフチン(1929)におけるポリフォニー概念入門)

■ポリフォニーとは?

「ポリフォニーの芸術意志とは、多数の意志の組み合わせへと向かう意志、出来事への意志である」(p.49)。

■隠喩としてのポリフォニー

「留意すべきは、ドストエフスキーの小説をわたしたちがポリフォニーと譬えているのも、た/んなる比喰的な類比という意味でしかないということである。ポ

リフォニーや対位法という比喩が指し示しているのは、音楽において新しい問題が単一の声を越えでたときに生じたのと似て、小説の構造が通常のモノローグ的

統一性を超えでるときに浮かびあがる新たな問題でしかない。けれども、音楽と小説では素材があまりにも異なっており、比喩的的類比やたんなる隠喩にしかな

りえないであろう。にもかかわらず、この隠喩を〈ポリフォニー小説〉という術語としてもちいることにする。というのも、よりふさわしい表現が見つからない

のである。ただし、この術語がもともと隠喩であることを忘れないでいただきたい」(バフチン 2013:49-50)。

■ポリフォニー小説の統一性について

「芸術意志は、明確に理論的に認識されないままにある。ポリフォニー小説の迷宮にはいろうとする誰しもが、道を見いだすことができず、個々の声の背後に全

体の声を聞きとれずにいるようだ。往々にして、全体の漠たる輪郭さえとらえられていない。ましてや、声たちを組み合わせている芸術的原理となると、まった

く開きとられていない。各自が自分なりにドストエフスキーの最終的な言葉を解釈しているものの、全員がおなじくそれをひとつの言葉、ひとつの声、ひとつの

アクセントとして解釈しており、まさにこの点に根本的な誤りはある。言葉を超え、声を超え、アクセントをところにある、ポリフォニ「小説の統一性は、解明

されていない」(バフチン 2013:72)。

■ポリフォニー〈対〉単一イデー主義

「ポリフォニーという課題は、通常のタイプの単一イデー主義とは相容れない」(バフチン 2013:99)。

■ポリフォニー的課題の実現におけるその機能

「ドストエフスキーにおける言葉、作品のなかでのその生、ポリフォニー的課題の実現におけるその機能を、わたしたちは言葉が機能しているコンポジション面

での統一体——主人公のモノローグ的な自己向け発話、語り手による語りや作者による語り、さらには主人公たちのあいだの対話——と関連づけて検討するであ

ろう」(バフチン 2013:178)。

■闘争し内部で分裂している声たちのポリフォニー

「けれどもドストエフスキーの長篇小説のレベルでくりひろげられているのは、和解した声たちのこうしたポリフォニーではなく、闘争し内部で分裂している声

たちのポリフォニーである。後者が存在しているのは、もはや狭いイデオロギー的な期待のレベルではなく、当時の社会的現実のなかにおいてである。ドストエ

フスキーのイデオロギー的見解に特有の、社会的ユートピアや宗教的ユートピアは、かれの客観的に芸術的な見方を、みずからのうちに呑みこんだり溶解させた

りはしていない」(バフチン 2013:287)。

■『大罪人の生涯』(バフチンの訳注:第1章*37)」

「ドストエフスキーの唯一の伝記小説の構想『大罪人の生涯』は、意識の生成史を描くべきものであったが、実現されないままに終わった。より正確に言えば、

それは実現の過程で一連のポリフォニー小説に分解した。コマロヴィチ「ドストエフスキーの書かれざる叙事詩」(ドリーニン編『ドストエフスキー論文と資

料』第1巻)を参照」(バフチン 2013:352)。

++

___________________

◎付録:「より大胆に可能性を利用せよ」……333

■研究上のリスクを怖れるな! 335

■文学研究と文学史への接近を試みよ!

「まず第一に、文学研究というものは、文化史ともっと緊密にむすびつくべきである。文学は、文化の不可分の一部であって、その時代の文化全体のひとまとま

りのコンテクスト抜きには理解できない。文学を残りの文化から切りはなしたり、よくなされているように、文化の頭越しに社会的・経済的要因と直接に関連づ

けるようなことは、許されない。これらの要因は、全体としての文化に影響を及ぼし、文化を介し、文化といっしょになって、文学に影響を及ぼしているのであ

る」(Pp.336-337)。

・だが、文学作品の解釈を特定の時代に閉じこめてはならぬ(339)

■作品は時間の中に生きている

「作品というものは自分の時代の境界をうちやぶり、数世紀のなかに、つまり大きな時間のなかに生きているのであり、しかも往々にして(偉大な作品の場合

は、つねに)自分の同時代におけるよりも力強く十全な生活を送っている。……。すなわち、もしなんらかの作品の意味を、(中学校でなされているように)た

とえば農奴制との闘いにおけるその作品の役割に還元してしまうならば、そのような作品は、農奴制とその遺制が消え去ったあかつきには意義を完全に失うにち

がいないのだが、しばしばその作品が意義をますます高めている、すなわち大きな時間のなかにくわわっている。ただし、作品は、しれが過去の数世紀もなんら

かのかたちで取りいれていないかぎりは、未来の数世紀を生きることはできない。もし作品がそのすみからすみまで今日(つまり自分の向時代に)生まれ、過去

を引き継いでおらず、過去と本質的にむすびついていないならば、未来に生きることは不可能であろう。現在のみに属しているものはすべて、現在とともに死に

絶えていく」(p.340)。

・「一定の文化という統一体は、開かれた統一体なのである」(p.343)

・「しかし、文化の領域において身体と意味のあいだに絶対的な境界線を引くことはできない。文化というものは死せる要素からは創られない。簡単な煉瓦です

ら、すでに述べたように、建設者の手にかかると、形式によって何かを表現する。したがって、意味の物質的担い手の新たな発見は、わたしたちの意味の概念に

修正をもたらし、意味の概念に本質的な創り直しを要求することすらある」(p.345)。

■バフチンのフィードワークからの理解批判

「他者の文化をよりよく理解するためにはいわばその文化のなかに移り住み、自分の文化を忘れて他者の文化の眼で世界を眺める必要があるといった、きわめて

根強いものの、一面的で、それゆえにまちがった考えが存在している。〔このような考えは、すでに述べたように、一面的である。〕もちろん、他者の文化のな

かへ生をある程度移入すること、世界を他者の文化の眼で眺められることは、理解の過程で不可欠な契機である。だが、もしも理解がこうした契機に尽きるなら

ば、それはたんなる物真似となり、新しいものや豊かにしうるものを何ひとつもたらすことはないであろう」(p.345)。

■創造的理解について=他者の存在

「創造的理解というものは、自分自身や、時間上の自分の場、自分の文化を放棄せず、何ひとつ忘れはしない。理解にとってきわめて重要なのは、研究者[理解

/者]が、自分が創造的に理解しようと望んでいることに対して——時間、空間、文化において——〈外部に位置している〉ことである。自分自身の外貌すら本

人は真に眼にし全体を意味づけることはできないのであり、いかなる鏡や写真も役立たないのである。その者の真の外貌を眼にし理解できるのはほかの人びとだ

けであり、それはその人びとが空間的に外に位置しているおかげであり、彼らが他者であるおかげなのである」(Pp.345-346)。

■外部性と対話の始まり(→アウグスチヌス)

「文化の領域においては〈外在性〉こそが、(生の移入による〈内側からの〉洞察と緊密にむすびついた)理解のもっとも強力な挺子なのである。他者の文化

は、もうひとつの文化の眼にとらえられてはじめて、みずからをいっそう十全にかつ深くあきらかにする(ただし、全面的にというわけではない。というのも、

他の諸文化もあらわれ、それらがさらに新たに眼にし理解するからである)。ひとつの意味は、もうひとつの〈他者の〉意味と出会い、接触することにより、み

ずからの深層をあきらかにする。両者のあいだにはいわば対話がはじまり、この対話がこれらの意味、これらの文化の閉鎖性や一面性を克服するのである。わた

したちは、他者の文化にたいして、それ自身はみずからに提起しなかったような新たな問いを提起し、〔そこにこうしたわたしたちの問いにたいする答えを求め

るのであり、〕他者の文化はわたしたちに答え、わたしたちのまえにみずからの新たな側面、新たな意味の深層をうち開く。みずからの問いなしには、他者の問

い(ただし、もちろん真摯なほんものの間い)のどれひとつとして創/造的に理解することはできない。二つの文化のこのような対話的出会いのさいには、それ

らは融合することも混じり合うこともなく、それぞれがみずからの統一性と開かれた全一性を保っているが、両者はたがいに豊饒化するのである」

(Pp.346-347)。

——Initium ut esset homo creatus est(人間が創造されるように始まりがつくられる:アウグスチヌス)

+++

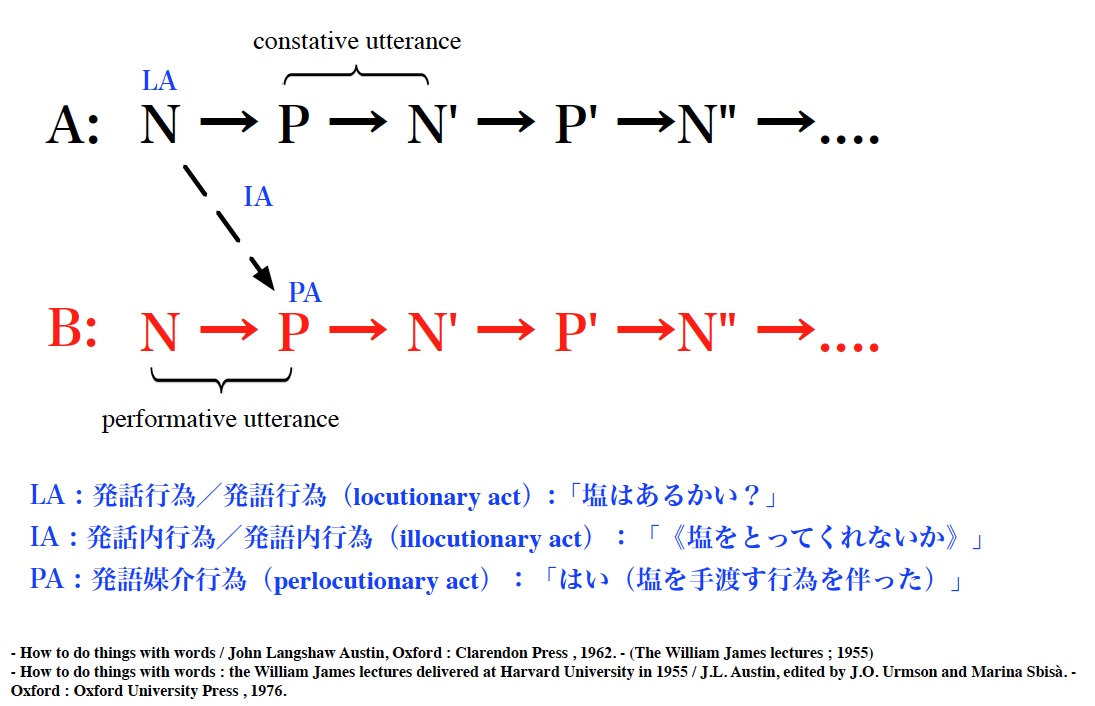

◎なぜ、発語行為が実践を生むかについては、ジョン・オースティンの言語行為論を参照にしてください。

"Intertextuality

is the shaping of a text's meaning by another text. Intertextual

figures include: allusion, quotation, calque, plagiarism, translation,

pastiche and parody.[1][2][3] Intertextuality is a literary device that

creates an 'interrelationship between texts' and generates related

understanding in separate works ("Intertextuality", 2015). These

references are made to influence the reader and add layers of depth to

a text, based on the readers' prior knowledge and understanding.

Intertextuality is a literary discourse strategy (Gadavanij, n.d.)

utilised by writers in novels, poetry, theatre and even in non-written

texts (such as performances and digital media). Examples of

intertextuality are an author's borrowing and transformation of a prior

text, and a reader's referencing of one text in reading another." - Wiki

++

■ ドストエフスキーと参与観察

「いくら民衆とともに、あるいは民衆のかたわらで暮 らしてみたと ころで、完全に民衆になりきることはできないだろうということである」——ドストエフスキー「作家の日記」(→出典:参与観察)

■マイケル・ポランニーとドストエフスキー

「科学的合理主義はわれわれの世紀(=20世紀、引

用者)の公共生活を腐敗させたが、その完成は芸術に広い発見の大道を開いてくれた。ドス

トエフスキーを源とする新しい文学の方向は、道徳的な実在について真に残されているものを求めてニヒリズムの限界についての探求にとりかかった。この探求

は意味のない失望を導くことも多かったが、その運動は概してこの世紀の道徳的な傾向を堅実なものとし、道徳性の基礎を固めなおすため、地盤を綺麗に取り片

付けた」(M・ポラニー、松井巻之助訳、p.236)[→二つの文化と科学革命 / C.P.スノー [著] ; 松井巻之助訳]

___________________

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆