実用的観点からみた人類学

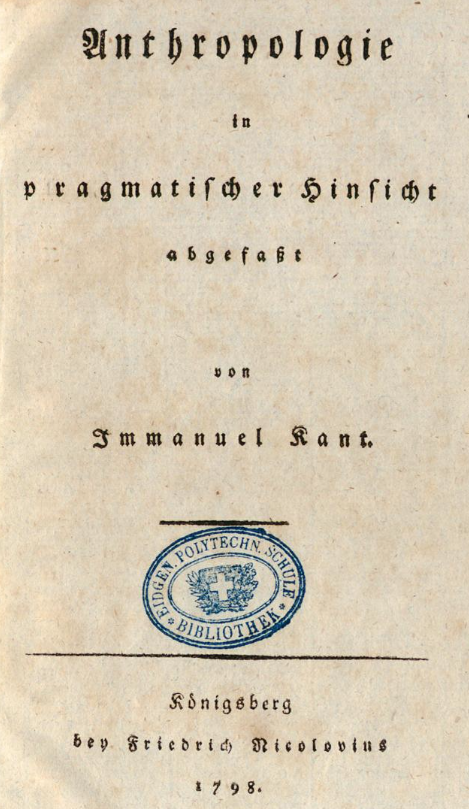

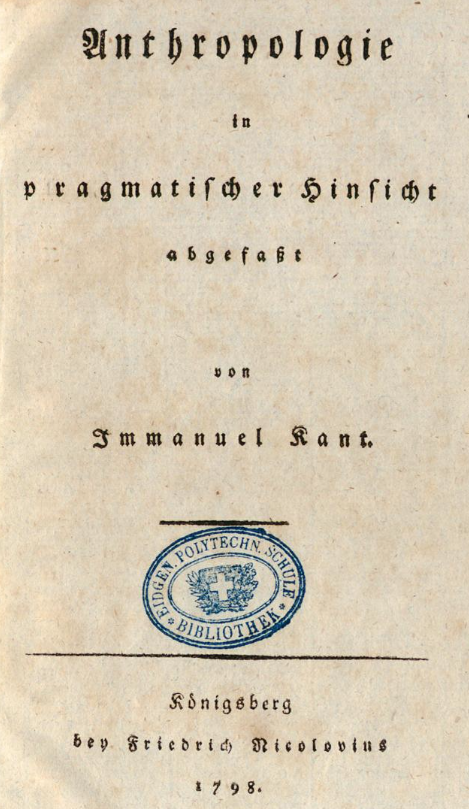

Anthropologie in pragmatischer Hinsicht,

1796-1798

☆ 実用的観点からみた人間学[人類学](Anthropologie in pragmatischer Hinsicht)は、イマヌエル・カントが1796年と1797年に書いた哲学書である。カント自身が編集した著作の最後のものとして1798年に出版 された。 この一般的なテキストは、カントがアルベルティーナで教鞭を執っていた20年以上の間、つまり1772/1773年から1795/1796年までの毎冬学 期に行った人間学の講義に基づいている。 学生数の点で、この講義は彼の講義の中で最も成功していた[1]。 カントはプラグマティック人間学を生理学的人間学と区別している。それは自然的存在としての人間についてではなく、「自由に行動する存在としての人間自身 が何をするか、あるいは何ができるか、何をなすべきか 」についてである。序文 第一部は、人間学的教育学で、人間に関する一般的な知識を扱う。この部分は、人間の基本的な能力(認識能力、欲求能力、快・不快の感情)に応じて細分化さ れている。第二部は人間学的特徴を扱い、カントの理解では、個人(または人)、性別、国家、人種、そして人類全体の際立った特徴の分析である。後者のユ ニットの焦点は、人間をアニマル・ラショナビーレ(教育可能な自然的存在)として特徴づけるものは何かという問題である(→「フーコー「カントの人間学」」)。

| Die Anthropologie in

pragmatischer Hinsicht (Anth) ist eine in den Jahren 1796 und 1797

verfasste philosophische Schrift von Immanuel Kant. Sie erschien 1798

als letzte der von Kant selbst herausgegebene Schriften. Grundlage der populär gehaltenen Schrift bildeten Kants Vorlesungen über Anthropologie, die er über die mehr als zwanzig Jahre seiner akademischen Lehrtätigkeit an der Albertina hielt; in jedem Wintersemester von 1772/1773 bis 1795/1796. Die Vorlesung war an den Studentenzahlen gemessen die erfolgreichste unter seinen Lehrveranstaltungen.[1] Kant grenzt die pragmatische Anthropologie von der physiologischen ab. Es geht nicht um den Menschen als Naturwesen, sondern darum, „was er als frei handelndes Wesen aus sich selber macht, oder machen kann und soll.“ (Vorrede) Der erste Teil, die anthropologische Didaktik, handelt von der generellen Menschenkenntnis. Dieser Teil ist entsprechend den menschlichen Grundvermögen (Erkenntnisvermögen, Begehrungsvermögen und Gefühl der Lust und Unlust) untergliedert. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der anthropologischen Charakteristik, in Kants Verständnis eine Analyse unterscheidender Eigenschaften von Individuen (oder Personen), Geschlechter, Nationen, Rassen und der Menschheit als Ganzes. Dabei liegt das Augenmerk bei letzterer Einheit auf der Frage, was den Menschen als animal rationabile (erziehbares Naturwesen) ausmacht. |

人間学(Anthropologie in

pragmatischer

Hinsicht)は、イマヌエル・カントが1796年と1797年に書いた哲学書である。カント自身が編集した著作の最後のものとして1798年に出版

された。 この一般的なテキストは、カントがアルベルティーナで教鞭を執っていた20年以上の間、つまり1772/1773年から1795/1796年までの毎冬学 期に行った人間学の講義に基づいている。 学生数の点で、この講義は彼の講義の中で最も成功していた[1]。 カントはプラグマティック人間学を生理学的人間学[=自然人類学]と区別している。それは自然的存在としての人間についてではなく、「自由に行動する存在としての人間自身 が何をするか、あるいは何ができるか、何をなすべきか 」についてである。序文 第一部は、人間学的教育学で、人間に関する一般的な知識を扱う。この部分は、人間の基本的な能力(認識能力、欲求能力、快・不快の感情)に応じて細分化さ れている。第二部は人間学的特徴を扱い、カントの理解では、個人(または人)、性別、国家、人種、そして人類全体の際立った特徴の分析である。後者のユ ニットの焦点は、人間をアニマル・ラショナビーレ(教育可能な自然的存在)として特徴づけるものは何かという問題である。 |

| „Der

Mensch ist durch seine Vernunft bestimmt, in einer Gesellschaft mit

Menschen zu sein und in ihr sich durch Kunst und Wissenschaften zu

cultiviren, zu civilisiren und zu moralisiren, wie groß auch| sein

thierischer Hang sein mag, sich den Anreizen der Gemächlichkeit und des

Wohllebens, die er Glückseligkeit nennt, passiv zu überlassen, sondern

vielmehr thätig, im Kampf mit den Hindernissen, die ihm von der

Rohigkeit seiner Natur anhängen, sich der Menschheit würdig zu machen.

Der Mensch muß also zum Guten erzogen werden;“ (Anth 7: 324|325) |

「人

間は、その理性によって、人間社会の中で生き、芸術や科学によって自己を教養し、文明化し、道徳化するように定められている。たとえ、人間が、安逸と快楽

という幸福と呼ぶものに、受動的に身を委ねるという動物的な傾向がどれほど強くても、むしろ、その性質の粗野さから生じる障害と闘い、

人間としてふさわしい存在となるために、積極的に努力しなければならない。したがって、人間は善に導かれる必要がある。」(Anth 7:

324|325) |

| Rezeption Kants Buch wurde von seinen Zeitgenossen mit vorsichtiger Kritik aufgenommen, erntete zum Teil aber auch heftige Ablehnung. Am 19. Dezember 1798 äußerte Goethe gegenüber Schiller: „Kants Anthropologie ist mir ein sehr wertes Buch und wird es künftig noch mehr sein, wenn ich es in geringen Dosen wiederholt genieße, denn im ganzen, wie es dasteht, ist es nicht erquicklich. Von diesem Gesichtspunkte aus sieht sich der Mensch immer im pathologischen Zustande, und da man, wie der alte Herr selbst versichert, vor dem sechzigsten Jahr nicht vernünftig werden kann, so ist es ein schlechter Spaß, sich die übrige Zeit seines Lebens für einen Narren zu erklären.“ Im Jahr 1799 beschrieb Schleiermacher in seiner Rezension in der Zeitschrift Athenaeum Kants Arbeit als Negation aller Anthropologie: als Behauptung und Beweis zugleich, daß so etwas nach der von Kant aufgestellten Idee durch ihn und bei seiner Denkungsart gar nicht möglich ist.[2] In jüngeren Jahren ist Kants Anthropologie dagegen verstärkt von der Kantforschung aufgenommen und dabei teils auch positiver beurteilt worden. Viele Interpreten rekonstruieren eine enge Beziehung zwischen Kants Anthropologie und seiner Ethik.[3] Andere sehen Kants Anthropologie eher als seinen originellen Beitrag zur im 18. Jahrhundert weit geführten Debatte über die Möglichkeit und die Grundlagen einer umfassenden "Wissenschaft vom Menschen".[4] Daneben stehen breitere Kommentare zur Schrift wie auch Analysen zu zahlreichen Detailaspekten des Buches wie der ihm vorausgehenden Vorlesungen und ihre Beziehungen zu Kants übrigem Werk.[5] |

受容 カントの著書は、同時代の人々から慎重な批判を受けたが、一部では激しい反発も受けた。1798年12月19日、ゲーテはシラーに対して、「カントの人類 学は私にとって非常に価値のある本であり、今後、少しずつ繰り返し読むことで、さらにその価値がわかるだろう。なぜなら、全体として、そのままだと、あま り楽しい本ではないからだ」と述べている。この観点から、人間は常に病的な状態にあるとみなされる。そして、老人が自ら断言しているように、60歳になる までは理性を発達させることは不可能であるから、残りの人生を愚か者だと宣言するのは、悪い冗談だ」と述べた。 1799年、シュライエルマッハーは雑誌『アテナエウム』の書評で、カントの著作を、すべての人類学を否定するものと評した。それは、カントが提唱した考 えによれば、カント自身とその思考方法ではそのようなことは不可能である、という主張であり、その証明でもある、と述べた。[2] 一方、近年では、カントの人類学はカント研究で再び注目され、一部ではより肯定的に評価されている。多くの解釈者は、カントの人類学と彼の倫理観との間に 密接な関係があったと再構築している[3]。また、カントの人類学は、18 世紀に広く繰り広げられた、包括的な「人間科学」の可能性と基礎に関する議論に対するカントの独創的な貢献であると見る解釈もある。[4] これに加えて、この著作に関するより広範な解説や、この著作の先行講義やカントの他の著作との関係など、この著作の多くの詳細な側面に関する分析もある。 [5] |

| Ausgaben Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Becker, Nachwort von Hans Ebeling. Reclams Universal-Bibliothek Nr. 7541 [4], Stuttgart 1983. ISBN 3-15-007541-6. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1798 (AA VII, S. 117) |

支出 イマヌエル・カント:『実践的観点からみた人類学[人間学]』。ヴォルフガング・ベッカー編、序文、ハンス・エベリング後書き。レクラム・ユニバーサル・ビブリオテーク第 7541 号 [4]、シュトゥットガルト、1983 年。ISBN 3-15-007541-6。 実践的人類学、1798 年(AA VII、117 ページ) |

| Wikiquote: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht – Zitate Text nach der 5. Aufl. 1912, Verlag Felix Meiner, Hrsg.: Karl Vorländer [1] Reinhard Brandt: Kritischer Kommentar zu Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht Franz M. Wuketits: Kants Schriften zur Anthropologie: Wege zu einem modernen Menschenbild Benjamin Jörissen: Anthropologische Hinsichten, pragmatische Absichten. Kants ‚Anthropologie in pragmatischer Hinsicht‘ und ihr Bezug zur Anthropologie des Pragmatismus. In: Paragrana 11, 2002, Heft 2, S. 153–176 (PDF, 95 kB). |

ウィキクォート:実用的な観点からの人類学 – 引用 1912年、Felix Meiner 出版社、編集:Karl Vorländer [1] の第 5 版に基づくテキスト ラインハルト・ブラント:カントの実用的な観点からの人類学に関する批判的解説 フランツ・M・ウケティッツ:カントの人類学に関する著作:現代的な人間像への道 ベンジャミン・ヨリッセン:人類学的視点、実用的な意図。カントの『実用的人類学』と実用主義の人類学との関係。Paragrana 11、2002年、第2号、153-176ページ(PDF、95 kB)。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropologie_in_pragmatischer_Hinsicht |

|

| Reflexionen zur Anthropologie (1798) "Der Mensch ist ein Tier, was eine Erziehung nötig hat" - Reflexionen zur Anthropologie "Der Mensch ist von Natur böse. Er tut das Gute nicht aus Neigung, sondern aus Sympathie und Ehre." - Reflexionen zur Anthropologie, 1425. AA XV, Seite 622, 9f "Es ist nichts beständig als die Unbeständigkeit." - Reflexionen zur Anthropologie. Nr. 479 "Freyheit ohne Gesetz und Gewalt ist der Stand der Wilden." - Reflexionen zur Anthropologie, 1468. AA XV, Seite 647, 20 |

人類学に関する考察(1798年) 「人間は教育を必要とする動物である」 - 人類学に関する考察 「人間は本質的に悪である。善を行うのは、その傾向からではなく、同情や名誉からである」 - 人類学に関する考察、1425年。AA XV、622ページ、9f 「不変なのは不変性だけだ」 - 人類学に関する考察。第479 「法と暴力のない自由は、野蛮人の状態だ」 - 人類学に関する考察、1468。AA XV、647ページ、20 |

| Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798) "Der größte Sinnengenuss, der gar keine Einmischung von Ekel bei sich führt, ist im gesunden Zustande Ruhe nach der Arbeit." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, drittes Buch, § 87. In: Akademieausgabe Band VII, S. 276 "Dem Egoism kann nur der Pluralism entgegengesetzt werden, d.i. die Denkungsart: sich nicht als die ganze Welt in seinem Selbst befassend, sondern als einen bloßen Weltbürger zu betrachten und zu verhalten." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 2, BA 9 "Viele Menschen sind unglücklich, weil sie nicht abstrahieren können." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 3, BA 11 "Der innere Sinn sieht die Verhältnisse seiner Bestimmungen nur in der Zeit, mithin im Fließen; wo keine Dauerhaftigkeit der Betrachtung, die doch zur Erfahrung notwendig ist, statt findet." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 4, BA 15 "Die Kunst aber, oder vielmehr die Gewandtheit, im gesellschaftlichen Tone zu sprechen, und sich überhaupt modisch zu zeigen, welche, vornehmlich wenn es Wissenschaft betrifft, fälschlich Popularität genannt wird, da sie vielmehr geputzte Seichtigkeit heißen sollte, deckt manche Armseligkeit des eingeschränkten Kopfs. Aber nur Kinder lassen sich dadurch irre leiten." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 6, BA 23 "Alles Erkenntnis setzt Verstand voraus." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 7, BA 26 "Das Bewußtsein des sich selbst Beobachtenden ist eine ganz einfache Vorstellung des Subjekts im Urteile überhaupt wovon man alles weiß, wenn man es bloß denkt; aber das von sich selbst beobachtende Ich ist ein Inbegriff von so viel Gegenständen der inneren Wahrnehmung daß die Psychologie vollauf zu tun hat um alles darin im Verborgenen liegende aufzuspüren und nicht hoffen darf damit jemals zu Ende zu kommen und die Frage hinreichend zu beantworten: Was ist der Mensch." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 6, BA 27 "In der Regel ist alle Angewohnheit verwerflich." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 10, BA 40 "Alle menschliche Tugend im Verkehr ist Scheidemünze; ein Kind ist der, welcher sie für echtes Gold nimmt." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 12, BA 45 "Wir spielen gerne mit der Einbildungskraft; aber die Einbildungskraft (als Phantasie) spielt eben so oft und bisweilen sehr ungelegen auch mit uns." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 28, BA 80 "Zu welchen Kindereien sinkt nicht der Mensch selbst in seinem reifen Alter hinab, wenn er sich am Leitseil der Sinnlichkeit führen läßt!" - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 36, BA 115 "So wie das Vermögen, zum Allgemeinen (der Regel) das Besondere auszufinden, Urteilskraft, so ist dasjenige: zum Besonderen das Allgemeine auszudenken, der Witz (ingenium)." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 41, BA 123 "Der Betrüger ist eigentlich ein Narr." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 43, BA 129 "Durch Sprichwörter reden ist daher die Sprache des Pöbels, und beweiset den gänzlichen Mangel des Witzes im Umgange mit der feineren Welt." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 52, BA 156 "Eine Art, sich zu vergnügen, ist zugleich Kultur: nämlich Vergrößerung der Fähigkeit, noch mehr Vergnügen dieser Art zu genießen; dergleichen das mit Wissenschaften und schönen Künsten ist." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 60, BA 179 "Ein gutes Gedicht ist das eindringendste Mittel der Belebung des Gemüts." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 68, BA 197 "Leidenschaft dagegen wünscht sich kein Mensch. Denn wer will sich in Ketten legen lassen, wenn er frei sein kann?" - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 71, BA 206 "Dieses Wort sollte eigentlich Dräustigkeit (von Dräuen oder Drohen), nicht Dreistigkeit geschrieben werden; weil der Ton, oder auch die Miene eines solchen Menschen andere besorgen läßt, er könne auch wohl grob sein." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 74, BA 213 "Allein zu essen (solipsismus convictorii) ist für einen philosophierenden Gelehrten ungesund; nicht Restauration, sondern (vornehmlich wenn es gar einsames Schwelgen wird) Exhaustion; erschöpfende Arbeit, nicht belebendes Spiel der Gedanken. Der genießende Mensch, der im Denken während der einsamen Mahlzeiten an sich selbst zehrt, verliert allmählich die Munterkeit, die er dagegen gewinnt, wenn ein Tischgenosse ihm durch seine abwechselnde Einfälle neuen Stoff zur Belehrung darbietet; welchen er selbst nicht hat ausspüren dürfen." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erstes Buch, § 59, A 248/B 247 oft zitiert als: "Allein zu essen ist für einen philosophierenden Gelehrten ungesund." "Die Frau will herrschen, der Mann beherrscht sein (vornehmlich vor der Ehe)." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, zweites Buch, § 86, A 290/B 288 "Das Weib wird durch die Ehe frei; der Mann verliert dagegen seine Freiheit." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, zweites Buch, A 295/B 293 "Der Mensch war nicht bestimmt, wie das Hausvieh, zu einer Herde, sondern, wie die Biene, zu einem Stock zu gehören." - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, zweites Buch, A 330/B 328 |

実用的な観点からの人類学(1798年 「嫌悪感をまったく伴わない最大の感覚的快楽は、健康的な状態にある仕事後の休息にある。」 - 実用的な観点からの人類学、第3巻、§ 87。アカデミー版第VII巻、276ページ 「利己主義に対抗できるものは、多元主義、すなわち、自分自身が全世界であるとは考えず、単なる世界市民として自分自身を見なし、行動するという考え方だけである。」 - 実用的人類学、第1巻、§ 2、BA 9 「多くの人々は、抽象的に考えることができないために不幸である。」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 3、BA 11 「内的な意味は、その決定の状況を時間、つまり流れの中でのみ認識する。そこでは、経験に欠かせない観察の永続性は存在しない。」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 4、BA 15 「しかし、社会的な口調で話す技術、あるいはむしろその熟練、そして、特に科学に関しては、誤って人気と呼ばれているが、むしろ、装飾された浅薄さと呼ぶ べきである、流行に敏感であることは、限られた頭脳の貧しさを覆い隠す。しかし、それによって惑わされるのは子供たちだけだ。」 - 実用的な観点からの人類学、第 1 巻、§ 6、BA 23 「すべての認識は、理性を前提としている。」- 実用的な観点からの人類学、第 1 巻、§ 7、BA 26 「自分自身を観察する意識は、判断における主体のごく単純な概念であり、それはすべて、ただ考えるだけで知ることができる。しかし、自分自身を観察する 「私」は、内的な知覚の対象である多くのものの総体であり、心理学は、その中に隠されているものをすべて見つけ出すことに全力を尽くさなければならず、そ の作業がいつか完了し、「人間とは何であるか」という疑問に十分に答えることができるとは期待できない。 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 6、BA 27 「通常、すべての習慣は非難されるべきものだ。」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 10、BA 40 「人間関係のあらゆる美徳は偽金だ。それを本物の金だと信じる者は子供だ。」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 12、BA 45 「私たちは想像力を駆使して遊ぶことを好む。しかし、想像力(空想として)は、しばしば、そして時には非常に不都合な形で、私たちをも弄ぶ。」 - 実用的人類学、第 1 巻、§ 28、BA 80 「人間は、成熟した年齢になっても、感覚の導きに従うならば、どのような子供っぽい行動に陥ることはないだろう!」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 36、BA 115 「一般(規則)から特殊を見出す能力、すなわち判断力と同じように、特殊から一般を思いつく能力は、機知(ingenium)である。」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 41、BA 123 「詐欺師は、実は愚か者だ。」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 43、BA 129 「ことわざで話すことは、したがって、民衆の言語であり、上流社会との付き合いにおいて機知がまったく欠如していることを証明している。」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 52、BA 156 「楽しみ方の一つは、同時に文化でもある。すなわち、その種の楽しみをさらに楽しむ能力を高めること。科学や美術も同様だ。」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 60、BA 179 「良い詩は、心を活気づける最も強力な手段である。」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 68、BA 197 「一方、情熱は、誰も望まないものだ。なぜなら、自由であることができるのに、誰が自ら鎖に縛られることを望むだろうか?」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 71、BA 206 「この言葉は、実際には「威嚇(脅す、威嚇する)」ではなく「大胆さ」と書くべきだ。なぜなら、そのような人間の口調や表情は、他の人を不安にさせ、その人が粗暴であるかもしれないと思わせるからだ。」 - 『実用的人類学』、第 1 巻、§ 74、BA 213 「一人で食事をする(solipsismus convictorii)ことは、哲学を研究する学者にとって不健康だ。それは栄養補給ではなく(特に孤独な大食会になった場合は)、消耗であり、活力を 与える思考の遊びではなく、疲れる仕事だ。孤独な食事中に思考に没頭して自分自身を消耗する快楽主義者は、食事仲間のさまざまな発想によって、自分には見 出せなかった新しい知識の糧を授かることで得る活力を徐々に失っていく。」 - 実用的な観点からの人類学、第 1 巻、§ 59、A 248/B 247 よく引用される文:「哲学を研究する学者にとって、一人で食事をするのは不健康だ」。 「女性は支配したい、男性は支配されたい(特に結婚前は)。」 - 『実用的人類学』、第 2 巻、§ 86、A 290/B 288 「女性は結婚によって自由になるが、男性は自由を失う。」 - 『実用的人類学』、第 2 巻、A 295/B 293 「人間は家畜のように群れに属するように運命づけられていたのではなく、蜂のように巣に属するように運命づけられていた。」 - 『実用的人類学』、第2巻、A 330/B 328 |

| Einzelnachweise 1. Reinhard Brandt & Werner Stark: „Einleitung.“ In: Immanuel Kants Gesammelte Schriften, Academy edition, vol. XXV (Göttingen 2007), S. vii-cli. Siehe auch (Online). 2. Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Reclams Universal-Bibliothek Nr. 7541 [4], S. 369–370. 3. Robert B. Louden: Kant’s Impure Ethics (New York, 2000); Allen Wood: "Unsocial Sociability: The Anthropological Basis of Kant’s Ethics", in Philosophical Topics 19, S. 325–351. 4. Thomas Sturm: Kant und die Wissenschaften vom Menschen (Paderborn, 2009); Themenheft "Kant and the human sciences", Studies in History and Philosophy of Science 39 (2008). 5. Reinhard Brandt: Kritischer Kommentar zu Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (Hamburg 1999); Brian Jacobs und Patrick Kain (Hrsg.): Essays on Kant’s Anthropology (Cambridge/England, 2003); Themenheft "Anthropologie", Kant Yearbook 3 (2011). |

参考文献 1. ラインハルト・ブラント&ヴェルナー・シュタルク:「序文」『イマヌエル・カント全集』アカデミー版、第 XXV 巻(ゲッティンゲン、2007 年)、vii-cli ページ。オンラインも参照のこと。 2. イマヌエル・カント:『実用的な観点からの人類学』。レクラムズ・ユニバーサル図書館第 7541 号 [4]、369-370 ページ。 3. ロバート・B・ラウデン『カントの不純な倫理』(ニューヨーク、2000 年)、アレン・ウッド「非社会的社交性:カントの倫理の人類学的基礎」『哲学トピック 19』325-351 ページ。 4. トーマス・シュトゥルム『カントと人間科学』(パーダーボルン、2009年)、特集号「カントと人間科学」『科学の歴史と哲学の研究』39(2008年)。 5. ラインハルト・ブラント『カントの『実用的人類学』に関する批判的解説』(ハンブルク、1999年)、ブライアン・ジェイコブス、パトリック・ケイン (編)『カントの人類学に関するエッセイ』(ケンブリッジ、2003年)、特集号「人類学」『カント・イヤーブック』3(2011年)。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropologie_in_pragmatischer_Hinsicht |

☆英語版ウィキペディアより

| Anthropology from a Pragmatic Point of View

(German: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht) is a non-fiction book

by German philosopher Immanuel Kant. The work was developed from

lecture notes for a number of successful classes taught by Kant from

1772 to 1796 at the Albertus Universität in then Königsberg, Germany.

While nominally detailing the nature of anthropology as a field, it

additionally discusses a variety of topics in terms of Kantian

thought.[1] In the context of the historical development of philosophical writings, the work has attracted international attention. Scholars Victor L. Dowdell and Hans H. Rudnick, for example, have argued that Anthropology from a Pragmatic Point of View constitutes the best way for layperson readers to begin learning Kant's philosophy.[2] Introduction to Kant's Anthropology (French: Introduction à l'Anthropologie) was devised by seminal historian of ideas Michel Foucault in the 1960s and depicts Foucault's desires in evaluating the differences between various peoples across different countries. While Foucault fundamentally appreciated the depth and scope of Kant's arguments, he additionally elaborated a large number of specific points given Foucault's particularly strong views on transcendental thought as a 20th-century philosopher. Language barriers initially created problems in terms of distributing both of the aforementioned writings. Fortunately, Foucault's work received an English translation and widespread publication in the 2000s. Kant's original work likewise has attracted increased notice over time among differing audiences. |

『実用的人類学』(原題:Anthropologie in

pragmatischer

Hinsicht)は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントによるノンフィクション著作である。この著作は、カントが1772年から1796年にかけて当時

のドイツ・ケーニヒスベルク(現・カリーニングラード)のアルベルトゥス大学で成功裏に開講した講義のノートを基に発展させたものである。表向きは人類学

という分野の本質を詳述しているが、加えてカント思想の観点から様々な主題を論じている。[1] 哲学著作の歴史的発展という文脈において、この著作は国際的な注目を集めてきた。例えば学者ヴィクター・L・ダウデルとハンス・H・ルードニックは、『実 用的人類学』が一般読者がカント哲学を学び始める最良の方法であると主張している。[2] 『カントの人類学序説』(仏語原題:Introduction à l'Anthropologie)は、1960年代に思想史の先駆者ミシェル・フーコーによって考案された。この著作は、フーコーが異なる国々の諸人民間 の差異を評価する際に抱いた願望を描いている。フーコーはカントの議論の深さと広さを基本的に評価しつつも、20世紀の哲学者として超越論的思考に対する 特に強い見解から、数多くの具体的な論点をさらに展開した。 言語の壁は当初、前述の二つの著作の普及に問題を生じさせた。幸い、フーコーの著作は2000年代に英訳され広く出版された。カントの原典も同様に、時を経て異なる読者層の間で注目を集めるようになった。 |

| Origins and arguments Background and composition  Kant's book sums up the work of his Albertus Universität course and its philosophical explorations, the writing evaluating the intersections of morality and nature within human experience.[1] [icon] This section needs expansion. You can help by adding to it. (April 2020) Kant's work distills the content that he taught in an annual course at the Albertus Universität in then Königsberg, Germany, a program which Kant set forth from 1772 until his retirement in 1796. The book came out in 1798 with the intent of exposing Kant's viewpoints on the then embryonic intellectual field of anthropology to a wider audience. Despite not being free, unlike other speaking engagements by Kant, the philosopher's classes on the topic had achieved widespread popular interest in contrast to previous attempts to spread his general ideas to the masses.[1] Anthropology from a Pragmatic Point of View wound up being the last major work of Kant that was edited by the philosopher himself. The strain of his age and the state of his health had significantly affected his writing. Despite the meaning that he attached to the book, those factors meant that he found himself unable to do more much than arrange his lecture notes for publication.[2] Summing up Kant's views on ideals in the context of the book's composition, scholar Frederick P. Van De Pitte has written, "Kant realized that man's rational capacity alone is not sufficient to constitute his dignity and elevate him above the brutes. If reason only enables him to do for himself what instinct does for the animal, then it would indicate for man no higher aim or destiny than that of the brute but only a different way of attaining the same end. However, reason is man's most essential attribute because it is the means by which a truly distinctive dimension is made possible for him. Reason, that is, reflective awareness, makes it possible to distinguish between good and bad, and thus morality can be made the ruling purpose of life. Because man can consider an array of possibilities, and which among them is the most desirable, he can strive to make himself and his world into a realization of his ideals."[2] |

起源と論拠 背景と構成  カントの著書は、アルベルトゥス大学での講義とその哲学的探求をまとめたものであり、人間経験における道徳と自然の交差点を評価する著作である。[1] [icon] この節は拡充が必要です。追加することで貢献できます。(2020年4月) カントの著作は、当時のドイツ・ケーニヒスベルク(現・カウニンスク)にあるアルベルトゥス・ユニヴェルシタートで、カントが1772年から1796年の 引退まで毎年開講した講義の内容を凝縮したものである。本書は1798年に刊行され、当時萌芽期にあった人類学という知的分野におけるカントの見解をより 広い読者に提示することを意図していた。カントの他の講演とは異なり無料ではなかったが、この主題に関する彼の講義は、大衆に彼の一般的な思想を広めよう とした過去の試みとは対照的に、広範な人気を博した。[1] 『実用観点からの人類学』は、カント自身が編集した最後の主要著作となった。高齢と健康の悪化が彼の執筆活動に深刻な影響を与えていた。本書に込めた意義にもかかわらず、これらの要因により、彼は講義ノートを出版用に整理する以上の作業が困難な状態にあったのだ。[2] 本書の執筆背景におけるカントの理想観を要約し、学者フレデリック・P・ヴァン・デ・ピットはこう記している。 「カントは、人間の尊厳を構成し、彼を獣類より高めるには、理性能力だけでは不十分だと気づいた。もし理性が、動物の本能が為すことを人間自身に為させる だけなら、それは人間に獣類以上の高尚な目的や運命を示すものではなく、同じ目的を達成する異なる方法に過ぎない。しかし、理性は人間にとって最も本質的 な属性である。なぜなら、それは人間に真に独自の次元を可能にする手段だからだ。すなわち、省察的認識である理性は、善悪を区別することを可能にし、それ によって道徳を人生の支配的目的とすることができる。人間は様々な可能性を検討し、その中から最も望ましいものを選び出すことができるため、自らと自らの 世界を理想の実現へと導く努力が可能となるのである。」[2] |

| Methodology and views expressed Within the work, Kant remarks that anthropology seeks to answer the fundamental question "what is the human being" and thus can be considered the academic discipline with the highest intellectual scope. A later reviewer commented about Kant's opinions that "[o]ne of the many lessons... is that at the empirical level of application, there is no sharp dividing line between morality and nature, since empirical psychology can function as empirical ethics for this purpose." In conclusion, according to the reviewer, "[h]uman beings in nature are acting, moral beings".[1] Exploring in multiple aspects the causes and effects of people's behavior, Kant spends many pages on topics such as the biological as well as psychological capacity for individuals to live through and comprehend experiences. For instance, the writing details Kant's views on the external senses as well as the particular nature of different mental states from drunkenness to sleep. He expands to discussions on social organization and interpersonal relations while inserting numerous comments about different types of people as well as various life events. Many of these relate to observations of humanity itself, generally speaking.[2] Specifically, Kant states that "a mind of slow apprehension is therefore not necessarily a weak mind" since "the one who is alert with abstractions is not always profound" but "is more often very superficial." He argues, "[t]he deceiver is really the fool." On determination and mental resolve, in addition, Kant asserts that "[t]hrough failures one becomes intelligent" and "the one who has trained himself in this subject so that he can make others wise through their own failures... [thus] has used his intelligence." Kant defends what he describes as the seeking of knowledge by even the uncertain layperson, the philosopher arguing "[i]gnorance is not stupidity."[2] The book additionally features detailed accounts by Kant of him applying his "categorical imperative" concept to various issues in real experience.[1] For example, he writes about the contrast between striving idealism and personal vice, the philosopher writing, "Young man! Deny yourself satisfaction (of amusement, of debauchery, of love, etc.), not with the Stoical intention of complete abstinence, but with the refined Epicurean intention of having in view an ever-growing pleasure. This stinginess with the cash of your vital urge makes you definitely richer through the postponement of pleasure, even if you should, for the most part, renounce the indulgence of it until the end of your life. The awareness of having pleasure under your control is, like everything idealistic, more fruitful and more abundant than everything that satisfies the sense through indulgence because it is thereby simultaneously consumed and consequently lost from the aggregate of totality."[2] On the subject of religion, he laments what he sees as unnecessary conflict in terms of cognitive purposes and the regular practice of devotion, Kant remarking, "What vexations there are in the external customs which are thought to belong to religion, but which in reality are related to ecclesiastical form! The merits of piety have been set up in such away that the ritual is of no use at all except for the simple submission of the believers to ceremonies and observances, expiations and mortifications (the more the better). But such compulsory services, which are mechanically easy (because no vicious inclination is thus sacrificed), must be found morally very difficult and burdensome to the rational man. When, therefore, the great moral teacher said, 'My commandments are not difficult,' he did not mean that they require only limited exercise of strength in order to be fulfilled. As a matter of fact, as commandments which require pure dispositions of the heart, they are the hardest that can be given. Yet, for a rational man, they are nevertheless infinitely easier to keep than the commandments involving activity which accomplishes nothing... [since] the mechanically easy feels like lifting hundredweights to the rational man when he sees that all the energy spent is wasted."[2] Comparing and contrasting different human groups, Kant makes a variety of assertions about men and women as well as different ethnicities, nationalities, and races. For instance, he writes about the sexes, "[t]he woman wants to dominate, [and] the man wants to be dominated". The philosopher argues in depth that nature "made women mature early and had them demand gentle and polite treatment from men, so that they would find themselves imperceptibly fettered by a child due to their own magnanimity" and additionally "would find themselves brought, if not quite to morality itself, then at least to that which cloaks it, moral behavior". In Kant's eyes, ideal marriage exists in such a way that a woman acts like a monarch while a man acts like a cabinet minister.[2] In terms of differing nations, Kant asserts that important generalities can be made about the peoples of various areas, stating specifically, "England and France, the two most civilized nations on earth, who are in contrast to each other because of their different characters, are, perhaps chiefly for that reason, in constant feud with one another. Also, England and France, because of their inborn characters, of which the acquired and artificial character is only the result, are probably the only nations who can be assumed to have a particular and, as long as both national characters are not blended by the force of war, unalterable characteristics. That French has become the universal language of conversation, especially in the feminine world, and that English is the most widely used language of commerce among tradesmen, probably reflects the difference in their continental and insular geographic situation."[2] In sum, the philosopher views ethical analysis fundamentally as constituting "practical anthropology". He aims not to necessarily assign duties to individuals but to empower them intellectually so that they can properly set their own paths themselves. Dovetailing on the same issues, the concluding section of Anthropology from a Pragmatic Point of View discusses "the character of the species" and evaluates the necessity of giving space for personal freedom as a key element in broader social advancement.[1] |

方法論と表明された見解 カントは著作の中で、人類学が「人間とは何か」という根本的な問いに答えようとする学問であり、したがって最も高い知的範囲を持つ学問分野と見なせると述 べている。後の批評家はカンツの見解について「多くの教訓の一つは…経験的応用レベルにおいて、道徳と自然の間に明確な境界線は存在しないということだ。 なぜなら経験的心理学はこの目的のために経験的倫理学として機能し得るからである」と論じている。結論として、この評論家は「自然界における人民は、行動 する道徳的存在である」と述べている。[1] 人間の行動の因果関係を多角的に探求する中で、カントは個人が経験を生き抜き理解する生物学的・心理的能力といった主題に多くのページを割いている。例え ば、外部感覚に関するカントの見解や、酩酊から睡眠に至る異なる精神状態の特質について詳細に論じている。さらに社会組織や人間関係への議論を展開しつ つ、異なる人間類型や人生の出来事に関する多数の考察を挿入している。これらの多くは、広く言えば人間性そのものの観察に関わるものだ。[2] 具体的にはカントは「理解の遅い精神は必ずしも弱い精神ではない」と述べている。なぜなら「抽象概念に鋭敏な者が常に深遠であるとは限らず」「むしろ非常 に表層的なことが多い」からだ。彼は「欺く者は実のところ愚か者である」と論じる。さらに決意と精神的な覚悟について、カントは「失敗を通して人は賢くな る」と主張し、「この分野で自らを鍛え、他人の失敗を通じて彼らを賢くできる者は…(それゆえに)知性を活用したのだ」と述べる。カントは、不確かな素人 であっても知識を求める行為を擁護し、「無知は愚かさではない」と論じている[2]。 本書ではさらに、カントが自身の「定言命法」概念を現実の様々な問題に応用した詳細な記述が掲載されている[1]。例えば、彼は理想主義の追求と個人の悪徳との対比について記し、次のように述べている。 「若者よ!快楽(娯楽、放蕩、恋愛など)への満足を拒め。それはストイックな完全禁欲の意図ではなく、絶えず増大する快楽を視野に入れた洗練されたエピ キュリアン的意図をもって行え。この生命衝動の通貨に対する吝嗇は、たとえ生涯の大半においてその享楽を放棄するにせよ、快楽の延期を通じて確実に汝を豊 かにするのだ。快楽を自らの支配下に置いているという自覚は、あらゆる理想主義的なものと同様に、放縦によって感覚を満足させるあらゆるものよりも実り豊 かで豊饒である。なぜなら、それらは同時に消費され、結果として全体性の集合体から失われるからだ。」[2] 宗教の主題において、彼は認知的目的と信仰の日常的実践との間に存在する不要な対立を嘆き、カントは次のように述べている。 「宗教に属すると考えられているが、実際には教会の形式に関わる外的な慣習には、なんと煩わしいものがあることか!敬虔の功徳は、儀礼が信者たちの儀礼や 遵守、贖罪や苦行(多ければ多いほど良い)への単純な服従以外に何の役にも立たないような形で設定されている。しかし、このような強制的な奉仕は、機械的 に容易である(なぜなら、悪しき傾向を犠牲にしないからである)が、理性的人間にとっては道徳的に非常に困難で重荷となるに違いない。したがって、偉大な 道徳の教師が『わが戒めは難しくない』と言ったとき、彼はそれらが達成するために限られた力の行使しか必要としないという意味ではなかった。実際、心の純 粋な姿勢を要求する戒めとして、それらは与え得る最も困難なものなのである。それでもなお、理性的人間にとっては、何の成果も生まない活動に関わる戒律を 守るよりも、はるかに容易である…[なぜなら]機械的に容易な行為も、費やしたエネルギーが無駄だと悟った時、理性的人間には百ポンドの重りを持ち上げる ように感じられるからだ。」[2] カントは様々な人間集団を比較対照し、男女や異なる民族・国民・人種について多様な主張を展開する。例えば性差については「女は支配したがり、男は支配さ れたいと願う」と記す。この哲学者はさらに深く論じ、自然は「女性を早く成熟させ、男性から優しく礼儀正しい扱いを求めるようにした。そうすることで、彼 女たちは自らの寛大さゆえに、知らぬ間に子供に縛られることになる」と主張する。加えて「彼女たちは、道徳そのものには至らなくとも、少なくともそれを覆 い隠す道徳的行動へと導かれる」と述べている。カントの目に映る理想的な結婚とは、女性が君主のように振る舞い、男性が内閣大臣のように振る舞う形態であ る。[2] 異なる国民について、カントは様々な地域の人々について重要な一般論を述べている。具体的にはこうだ。 「地球上で最も文明化された二つの国家、イギリスとフランスは、性格の違いゆえに対立している。おそらくその理由から、両国は絶えず争っている。」 また、イギリスとフランスは、後天的に形成された人工的な性格が結果に過ぎない生来の性格ゆえに、おそらく唯一、特定の、そして両国民の性格が戦争の力で 融合されない限り不変の特性を持つと想定できる国民である。フランス語が会話の国際語となり、特に女性の世界で広く使われ、英語が商人たちの間で最も広く 使われる商業言語となったのは、おそらく両国の大陸と島という地理的状況の異なる点を反映しているのだろう。」[2] 要するに、この哲学者は倫理分析を基本的に「実践的人類学」を構成するものとして見ている。彼は必ずしも個人に義務を課すことを目指しているのではなく、 個人が自ら適切に道を切り開けるよう、知的に力を与えることを目指しているのだ。同じ問題に絡みながら、『実用主義的観点からの人類学』の結末部では「種 の特性」が論じられ、より広範な社会的進歩の鍵となる要素として人格の自由を保障する必要性が評価されている。[1] |

| Analysis and scholarly treatment This section needs expansion. You can help by adding to it. (April 2020) Scholars Victor L. Dowdell and Hans H. Rudnick have argued that Anthropology from a Pragmatic Point of View constitutes the best way for layperson readers to begin learning Kant's philosophy.[2] Introduction to Kant's Anthropology (French: Introduction à l'Anthropologie), Michel Foucault's analysis of Kant's book, served as Foucault's secondary thesis (alongside a translation of Kant's work itself plus Foucault's writing Folie et Déraison: Histoire de la folie à l'âge classique) in 1964.[citation needed] While Foucault fundamentally appreciated the depth and scope of Kant's arguments, he additionally elaborated a large number of specific points given Foucault's particularly strong views on transcendental thought. Foucault's work received an English translation and widespread publication in the 2000s. In his analysis, the French scholar evaluates the question of whether or not psychology has supplanted metaphysics in the evolution of reasoning. He specifically warns against this. Foucault additionally writes that Kant's understandings highlighted the fact that empirical knowledge about human nature has been intrinsically tied up with language. Thus, a person can be considered a citizen of the world insofar as he or she speaks.[3] |

分析と学術的考察 この節は拡充が必要である。追加することで貢献できる。(2020年4月) 学者ヴィクター・L・ダウデルとハンス・H・ルドニックは、『実用主義的観点からの人間学』が一般読者がカントの哲学を学び始める最良の方法であると主張している。[2] ミシェル・フーコーによるカントの著作分析『カントの人類学序説』(仏語原題:Introduction à l'Anthropologie)は、1964年にフーコーの第二論文(カント著作の翻訳とフーコー自身の著作『狂気と理性の境界:古典時代の狂気史』と 併せて)として発表された。[出典必要] フーコーはカントの議論の深さと広がりを基本的に評価しつつも、超越論的思考に対する自身の特に強い見解に基づき、数多くの具体的な論点をさらに展開し た。 フーコーの著作は2000年代に英訳され広く出版された。この分析において、フランス人学者は「理性の進化において心理学が形而上学に取って代わったか」 という問題を評価している。彼は特にこの点に対して警鐘を鳴らしている。フーコーはさらに、カントの理解が人間性に関する経験的知識が言語と本質的に結び ついている事実を浮き彫りにしたと記している。したがって、人格は話す限りにおいて世界の市民と見なされるのである。[3] |

| Reception This section needs expansion. You can help by adding to it. (April 2020) Upon its initial release, Anthropology from a Pragmatic Point of View generated a considerable public response. The book ended up receiving the highest number of printings of any of Kant's works up to that time in its initial run.[1] Despite this, multiple writers considered the work unworthy of serious intellectual analysis. For many years, it became seen as a lesser work in the context of Kant's entire bibliography.[2] Recent analysis of the book has described it as a vital resource on Kant's thinking. For example, a 2007 article published by the journal Notre Dame Philosophical Reviews labeled it as "increasingly important", with reviewer Frederick Rauscher, a professor at Michigan State University and writer, noting the work's "complex nature" in detailing interesting topics.[1] |

受容 この節は拡充が必要だ。追加することで貢献できる。(2020年4月) 『実用主義的観点からの人類学』は初版発行時に大きな反響を呼んだ。この著作はカントの全著作の中で当時最多の初版部数を記録した[1]。にもかかわら ず、多くの論者はこの作品を真剣な知的分析に値しないと見なした。長年にわたり、カントの著作全体の中でこの本は二流の作品と見なされるようになった。 [2] 近年の分析では、本書はカントの思想を理解する上で不可欠な資料と評されている。例えば、2007年に学術誌『ノートルダム哲学評論』に掲載された記事で は「重要性が増している」と位置付けられ、ミシガン州立大学の教授であり著述家でもあるフレデリック・ラウシャーは、興味深い主題を詳細に論じる本書の 「複雑な性質」を指摘している。[1] |

| 1798 in literature Age of Enlightenment Anthropology Ethics History of ethical idealism Immanuel Kant bibliography The Critique of Practical Reason The Groundwork of the Metaphysics of Morals The Metaphysics of Morals Religion Within the Boundaries of Mere Reason Introduction to Kant's Anthropology, analysis by Michel Foucault Kantianism Philosophy of life |

1798年の文学 啓蒙時代 人類学 倫理 倫理的理想主義の歴史 イマヌエル・カントの書誌 実践理性批判 道徳形而上学の基礎 道徳形而上学 純粋理性における宗教 カントの人類学序説、ミシェル・フーコーによる分析 カント主義 生命哲学 |

| References 1. Rauscher, Frederick (12 June 2007). "Anthropology from a Pragmatic Point of View". Notre Dame Philosophical Reviews. Retrieved April 7, 2020. 2. Kant, Immanuel (1996). Anthropology from a Pragmatic Point of View. Translated by Victor Lyle Dowdell. Southern Illinois University Press. ISBN 9780809320608. 3. Introduction to Kant's Anthropology. Semiotext(e) / Foreign Agents. MIT Press. 11 July 2008. ISBN 9781584350545. Retrieved April 14, 2020. |

参考文献 1. ラウシャー、フレデリック(2007年6月12日)。「実用主義的観点からの人類学」。ノートルダム哲学評論。2020年4月7日取得。 2. カント、イマヌエル(1996)。実用主義的観点からの人類学。ヴィクター・ライル・ダウデル訳。サザン・イリノイ大学出版局。ISBN 9780809320608。 3. 『カントの人類学入門』。セミオテキスト(e)/フォーリン・エージェント。MITプレス。2008年7月11日。ISBN 9781584350545。2020年4月14日閲覧。 |

| Anthropologie in pragmatischer Hinsicht - Archive.org Anthropology from a Pragmatic Point of View - Download - Epdf.pub Introduction to Kant's Anthropology by Micheal Foucault (Translated by Arianna Bove) |

実用的な観点から見た人類学 - Archive.org 実用的な観点から見た人類学 - ダウンロード - Epdf.pub ミシェル・フーコーによるカントの人類学入門(アリアナ・ボヴェ訳) |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology_from_a_Pragmatic_Point_of_View |

☆

★カントの人類学研究クロニクル(→イマヌエル・カント「カントの年譜」を参照)

1739 ヒューム『人間本性論』

1756 地理学の教育をはじめる(フーコー説)——リスボン地震の論文を3本書いている

1757 地理学の講義を開始する(ウィキペディア)

1770 ケーニヒスベルク大学の論理学および形而上学の正教授となり、講義のテーマを自然法、倫理学、人間学などに広げた

1772-1773 人間学の講義——「講義草稿」

1781 『純粋理性批判』初版

1784 『啓蒙とは何か』

1785 『道徳形而上学の基礎づけ』

1787 『純粋理性批判』第2版

1788 『実践理性批判』

1790 『判断力批判』/シュタルケが整理した「人間学」(1790-1791)のノートがある。

1791 シュミット『経験的心理学』

1792 「たんなる理性の範囲内における宗教」神学的検閲にあう

1793 『たんなる理性の限界内での宗教』 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft

3月クリストフ・ヴィルヘルム・フーフェラント宛て手紙(フーコー 2010:20-21)

1796 72歳のときにケーニヒスベルク大学の教授を引退。「実用的見地における人間学」の執筆を開始。

1797 『人倫の形而上学』 Die Metaphysik der Sitten/『実用的見地における人間学』の出版予告

1798 『学部の争い』Der Streit der Fakultäten/『実用的見地における人間学』が実際に出版される(1798年10月ニコローヴィウス書店)。

+++

| Werke Immanuel Kants |

カント著作集 |

| Allgemeine Naturgeschichte und

Theorie des Himmels (1755) | Von den Bewohnern der Gestirne (1755) |

Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins

Gottes (1762/63) | De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et

principiis (1770) | Kritik der reinen Vernunft (1781) | Prolegomena zu

einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten

können (1783) | Idee zu einer allgemeinen Geschichte in

weltbürgerlicher Absicht (1784) | Beantwortung der Frage: Was ist

Aufklärung? (1784) | Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) |

Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786) | Was heißt:

sich im Denken orientieren? (1786) | Kritik der praktischen Vernunft

(1788) | Kritik der Urteilskraft (1790) | Über das Mißlingen aller

philosophischen Versuche in der Theodizee (1791) | Die Religion

innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793) | Über den

Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für

die Praxis (1793) | Das Ende aller Dinge (1794) | Zum ewigen Frieden

(1795) | Die Metaphysik der Sitten (1797) | Metaphysische Anfangsgründe

der Rechtslehre (1797) | Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu

lügen (1797) | Der Streit der Fakultäten (1798) | Anthropologie in

pragmatischer Hinsicht (1798) | Übergang 1-14 (postum) |

一般自然史と天体の理論(1755年) |

天体の住民について(1755年) | 神の現存在を実証する唯一可能な根拠(1762/63年) | 感覚的および知覚可能な世界とその原理について

(1770) | 純粋理性批判 (1781) | 将来、科学として登場しうるあらゆる形而上学の序説 (1783) |

世界市民的意図による普遍的歴史の構想 (1784) | 啓蒙とは何かという問いへの回答 (1784) | 人倫の形而上学の基礎 (1785)

| 自然科学の形而上学的な基礎 (1786) | 思考において方向性を定めることとはどういうことか?(1786) | 実践的理性批判

(1788) | 判断力批判 (1790) | テオディシーにおけるあらゆる哲学的試みの失敗について (1791) | 純粋理性における宗教

(1793) | 「理論的には正しいかもしれないが、実践には役立たない」という通説について (1793) | すべてのものの終焉 (1794)

| 永遠の平和について (1795) | 人倫の形而上学(1797年) | 法学の形而上学的な基礎(1797年) |

人道愛に基づく嘘をつく権利について(1797年) | 学部の争い(1798年) | 実用的な観点からの人類学(1798年) | 移行

1-14(死後) |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropologie_in_pragmatischer_Hinsicht |

★

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆