ゲオルグ・ジンメル『貨幣の哲学』1900年

Philosophie des Geldes,

1900

★『貨幣の哲学』は、ドイツの哲学者であり社会学者であるゲオルク・ジン メル(1858年~1918年)の主要著作のタイトルだ。この本は1900年に初めて出版された。貨幣を経済的な現象としてだけでなく、包括的な社会現象 として考察していることから、長期的には文化科学の古典[1]となった[2]。ジンメルは、狭義の経済理論ではなく、より広範な現代文化の診断を提示し た。この本は「現代社会学の基礎文書」のひとつである[3]。スールカンプ出版社から出版されたゲオルク・ジンメル全集の第6巻を構成している。

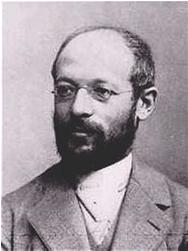

☆ ゲ オルク・ジンメル(1858年3月1日、ベルリン生まれ、1918年9月26日、ドイツ帝国ストラスブールで死去)は、ドイツの哲学者、社会学者だった。 彼 は文化哲学に貢献し、「形式社会学」、都市社会学、紛争社会学の創始者だった。ジンメルは、生命哲学の伝統だけでなく、新カント主義の伝統も受け継いでい た。

★ 貨幣の哲学(Philosophie des Geldes)

| Philosophie

des Geldes ist der Titel eines Hauptwerkes des deutschen

Philosophen und Soziologen Georg Simmel (1858–1918). Das Buch wurde

erstmals im Jahr 1900 veröffentlicht. Langfristig wurde es zu einem

Klassiker[1] der Kulturwissenschaften,[2] indem Geld nicht nur als

wirtschaftliches, sondern als umfassendes gesellschaftliches Phänomen

untersucht wird. Simmel präsentierte keine Ökonomietheorie im engeren

Sinne, sondern eine breiter angelegte Kulturdiagnose der Moderne. Das

Buch zählt zu den „Gründungsdokumenten der modernen Soziologie“.[3] Es

bildet Band 6 der Georg-Simmel-Gesamtausgabe im Suhrkamp Verlag. |

『貨幣の哲学』は、ドイツの哲学者であり社会学者であるゲオルク・ジン

メル(1858年~1918年)の主要著作のタイトルだ。この本は1900年に初めて出版された。貨幣を経済的な現象としてだけでなく、包括的な社会現象

として考察していることから、長期的には文化科学の古典[1]となった[2]。ジンメルは、狭義の経済理論ではなく、より広範な現代文化の診断を提示し

た。この本は「現代社会学の基礎文書」のひとつである[3]。スールカンプ出版社から出版されたゲオルク・ジンメル全集の第6巻を構成している。 |

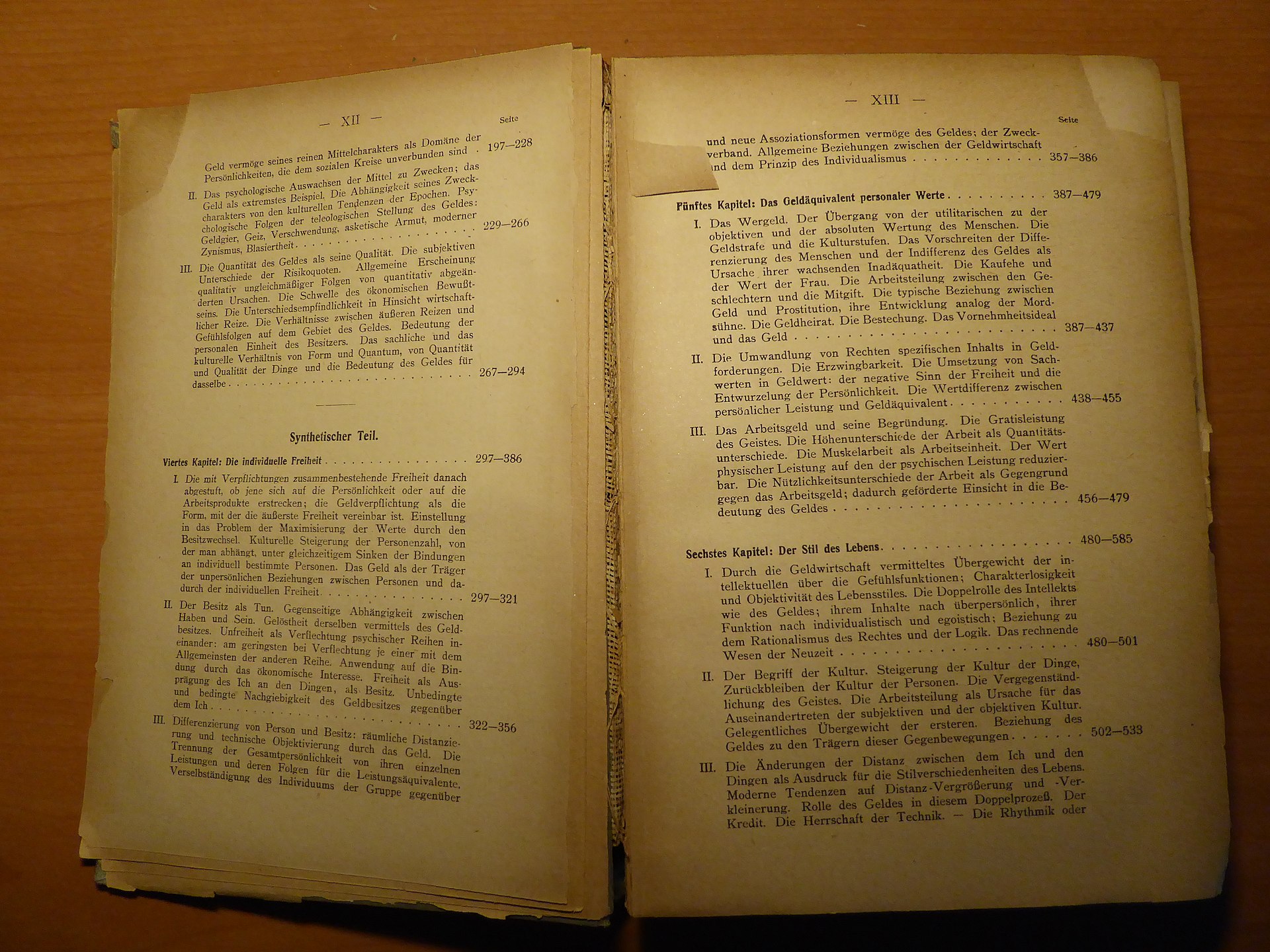

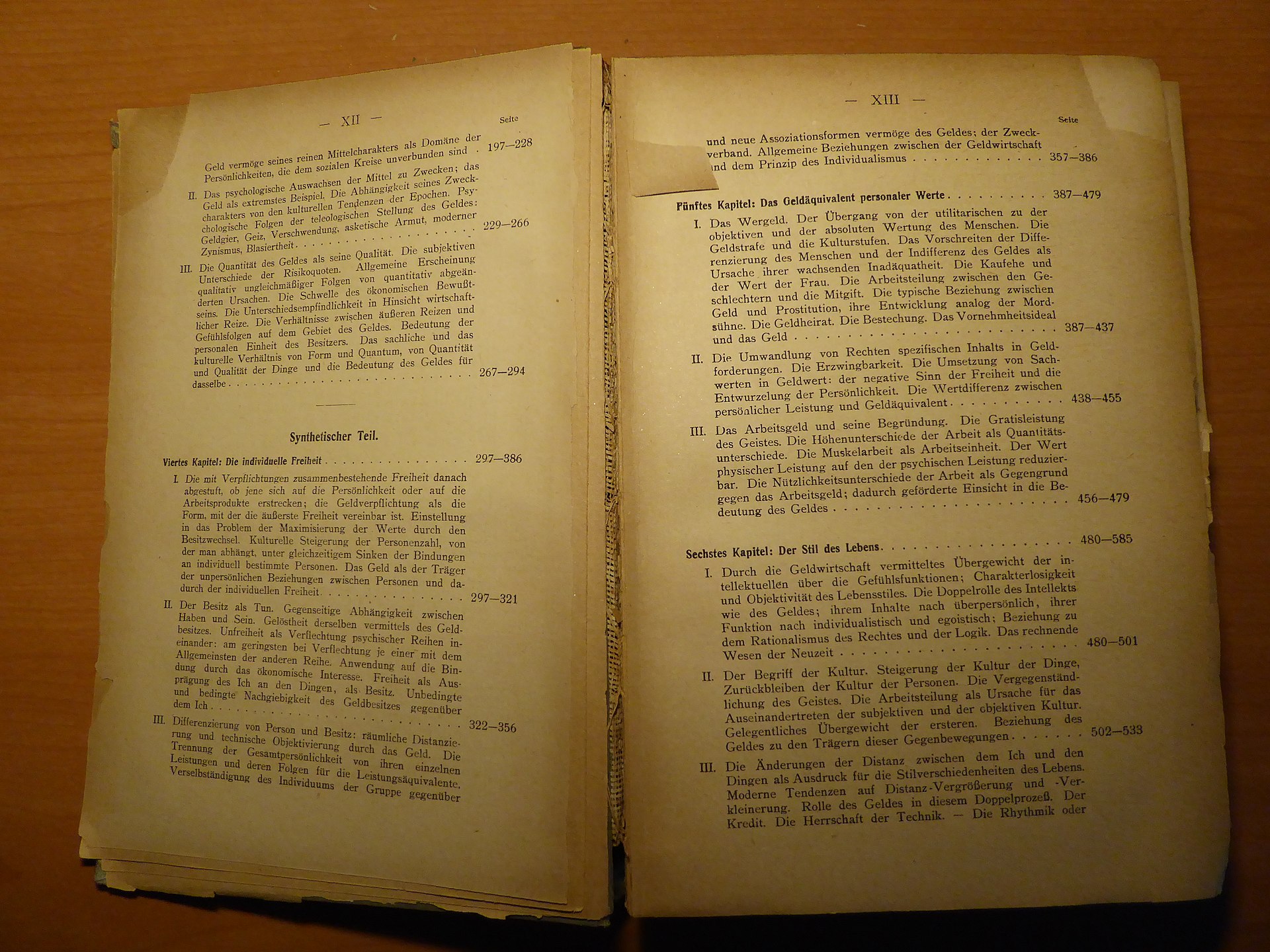

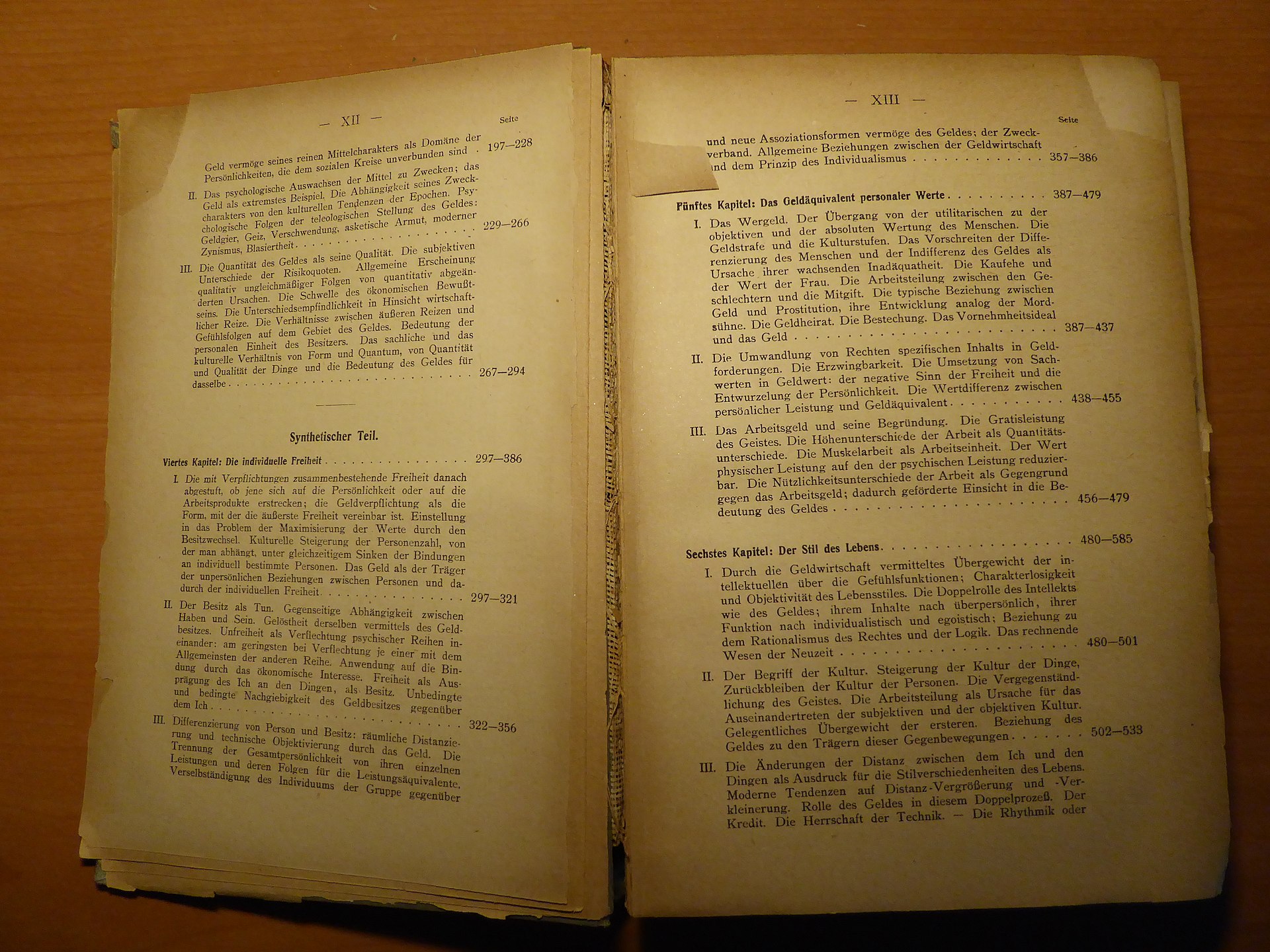

Inhaltsverzeichnis der 3. Auflage von Philosophie des Geldes (München und Leipzig: Duncker & Humblot, 1920) |

『貨幣の哲学』第3版(ミュンヘンおよびライプツィヒ:Duncker & Humblot、1920年)の目次 |

| Entstehung Am 20. Mai 1889 hielt Simmel im staatswissenschaftlichen Seminar von Gustav Schmoller an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität einen Vortrag mit dem Titel Zur Psychologie des Geldes.[4] Dieser, von Schmoller als „Keim“ des späteren Buches bezeichnete Beitrag, erschien kurz darauf im Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft.[5] Er enthielt eine Geld- und Münzgeschichte, die in das zweite Kapitel des Buches einging.[6] Zwischen dem Vortrag Zur Psychologie des Geldes und dem Erscheinen der Erstausgabe von Philosophie des Geldes im Dezember 1900 lagen über 11 Jahre. In Briefen aus dieser Zeit sind Herausforderungen des Schreibprozesses überliefert, unter anderem an Heinrich Rickert zur Wertproblematik.[7] Bereits 1899 publizierte Simmel im genannten Jahrbuch ein Fragment aus einer „Philosophie des Geldes“.[8] |

誕生 1889年5月20日、ジメルはベルリンのフリードリヒ・ヴィルヘルム大学で開催されたグスタフ・シュモラーによる政治学セミナーで、「お金の心理学」と 題した講演を行った[4]。シュモラーが後の著書の「原点」と評したこの講演は、その直後に『立法、行政、国民経済年鑑』に掲載された。この論文には、こ の本の第2章に盛り込まれた、お金と硬貨の歴史が記載されていた。講演「お金の心理学」から、1900年12月に『お金の哲学』の初版が刊行されるまで、 11年以上が経過した。この時代の書簡には、執筆過程における課題、とりわけ、価値の問題についてハインリッヒ・リッカートに宛てたものが残されている。 [7] 1899年には、シメルは前述の年鑑に「貨幣の哲学」の一部を発表していた。[8] |

| Thema und Inhalt Simmel analysierte die Rolle des Geldes in der Geschichte, im sozialen Miteinander und im modernen Leben. Er zeigte dabei, wie sehr dieses Medium das Denken, Handeln und Fühlen der Menschen beeinflusst. In der Vorrede wies Simmel darauf hin, dass keine Zeile der Untersuchung nationalökonomisch gemeint sei.[9] Er fasst sein Ansinnen folgendermaßen zusammen: „Der Sinn und Zweck des Ganzen ist nur der: von der Oberfläche des wirtschaftlichen Geschehens eine Richtlinie in die letzten Werte und Bedeutsamkeiten alles Menschlichen zu ziehen.“ – Georg Simmel: Philosophie des Geldes[9] Das Werk gliedert sich in zwei große Teile. Im ersten, analytischen Teil (Kapitel 1 bis 3) untersuchte Simmel Wert, Geld und rationales Handeln primär erkenntnistheoretisch.[10] Er beschrieb, dass der Wert von Dingen nicht objektiv gegeben ist, sondern durch subjektive Einschätzungen und soziale Prozesse entsteht. Für ihn lag der Ursprung des Wertes in der Distanz: Dinge erscheinen wertvoll, weil sie nicht unmittelbar verfügbar sind, und weil Aufwand notwendig ist, sie zu erlangen. Geld tritt in diesem Zusammenhang als universelles Tauschmittel auf, das Werte vergleichbar und übertragbar macht. Es fungiert als eine Art reine Form der Vermittlung, das heißt, es besitzt keinen eigenen Gebrauchswert. Nachdem in vormodernen Wirtschaftsformen der Substanzwert, z. B. von Edelmetall, wichtig war, erhält Geld seine Bedeutung zunehmend durch seine symbolische Funktion im Austausch.[11] Im zweiten, synthetischen Teil (Kapitel 4 bis 6) behandelte Simmel die als metaphysische Funktion aus dem ersten Teil abzuleitenden Wirkungen des Geldes auf Individualität, Persönlichkeit und Lebensstile.[10] Die moderne Geldwirtschaft bewirkt seiner Ansicht nach eine zunehmenden Rationalisierung des Lebens: Qualitative Unterschiede werden in quantitative Größen umgerechnet, alles wird bewertbar, käuflich und vergleichbar. Dies bringt zwar mehr Entscheidungsfreiheit und Handlungsspielräume mit sich, führt aber gleichzeitig zu einer Entwertung des Persönlichen. Zwischenmenschliche Beziehungen werden zunehmend durch sachlich-nüchterne Austauschverhältnisse geprägt. Der Mensch wird dadurch autonomer, aber auch isolierter. In der Großstadt, als Inbegriff der modernen Gesellschaft, resultiert dies in einer blasierten Haltung: Der Mensch reagiert gleichgültig auf Reize, um sich gegen die Überforderung durch Informationsflut und soziale Dichte zu schützen. Zentrale Themen des Werkes sind die Doppelrolle des Geldes als Mittel und Zweck sowie die Ambivalenz seiner Wirkung. In seiner Funktion als Zeichen von Tauschwerten und Preisen hat Geld Relation. Es ist aber auch Relation, und diesbezüglich das Geltende schlechthin.[12] Geld ist dann selbst der Wert, an dem andere Werte gemessen werden. Beide Rollen prägen laut Simmel die Realität der modernen Geldwirtschaft im elementaren Unterschied zum Tauschhandel. Infolgedessen schafft Geld eine nie dagewesene Flexibilität im Leben des Einzelnen. Simmel sah Geld als Form von Freiheit. Gleichzeitig aber untergräbt es traditionelle Werte, Hierarchien und persönliche Bindungen. In diesem Prozess unterschied Simmel zwischen objektiver und subjektiver Kultur: Die objektive Kultur – also die Gesamtheit kultureller Güter und Errungenschaften – wächst explosionsartig, während die subjektive Kultur – die Fähigkeit des Einzelnen, diese Inhalte aufzunehmen und zu verarbeiten – nicht Schritt halten kann. Daraus entsteht eine kulturelle Entfremdung, indem der Mensch von den Produkten seiner eigenen Gesellschaft überfordert wird. |

テーマと内容 ジンメルは、歴史、社会生活、現代生活におけるお金の役割を分析した。その過程で、この媒体が人々の思考、行動、感情にどれほど大きな影響を与えているか を明らかにした。序文で、ジンメルは、この研究は経済学的な意味合いをまったく持たないことを指摘している。[9] 彼はその意図を次のように要約している。 「この研究全体の目的と意味はただひとつ、経済活動の表面から、人間的なものすべての究極的価値と重要性への指針を引き出すことにある。」 – ゲオルク・ジンメル『貨幣の哲学』[9] この著作は 2 つの大きな部分で構成されている。最初の分析的な部分(第 1 章から第 3 章)では、ジンメルは主に認識論の観点から、価値、お金、合理的な行動について考察している。[10] 彼は、物事の価値は客観的に与えられるものではなく、主観的な評価や社会的プロセスによって生じるものであると述べた。彼にとって、価値の起源は距離にあ る。物事は、すぐには入手できないこと、そしてそれを入手するには努力が必要であることから、価値があるように見える。この文脈では、お金は、価値を比較 可能かつ移転可能にする普遍的な交換手段として登場する。それは、一種の純粋な仲介の形態として機能する、つまり、それ自体には使用価値を持たない。前近 代的な経済形態では、貴金属などの実質的価値が重要であったのに対し、お金はその交換における象徴的な機能によって、その重要性をますます高めている。 第 2 部(第 4 章から第 6 章)では、第 1 部で導き出された形而上学的な機能から、お金が個性、人格、ライフスタイルに及ぼす影響について論じている。彼の考えでは、現代の貨幣経済は、生活の合理 化を促進している。質的な違いは量的な価値に変換され、あらゆるものが評価可能、購入可能、比較可能になる。これは、意思決定の自由や行動の余地を拡大す る一方で、人格の価値の低下をもたらす。人間関係は、事実に基づく冷静な交換関係によってますます特徴づけられるようになる。その結果、人間はより自律的 になるが、孤立もする。現代社会の象徴である大都市では、このことが傲慢な態度につながっている。人間は、情報過多や社会的密集による過度の負担から身を 守るために、刺激に対して無関心な反応を示すようになる。 この作品の中心的なテーマは、手段と目的というお金の二重の役割、そしてその影響の曖昧さだ。交換価値や価格の象徴としての機能において、お金は相対的な ものである。しかし、お金はそれ自体が相対的なものであり、その点では絶対的な価値を持つ。[12] お金は、他の価値を測る基準そのものである。ジンメルによれば、この 2 つの役割は、物々交換とは根本的に異なる、現代の貨幣経済の実態を特徴づけるものである。その結果、お金は、個人の生活にこれまでにない柔軟性をもたら す。シメルは、お金を自由の一形態と捉えていた。しかし同時に、お金は伝統的な価値観、ヒエラルキー、個人的な絆を損なうものでもある。この過程におい て、ジンメルは客観的文化と主観的文化を区別した。客観的文化、つまり文化的財産と成果の全体は爆発的に成長する一方で、主観的文化、つまり個人がこれら の内容を吸収し、処理する能力はそれに追いつけない。その結果、人間は自らの社会が生み出した産物に圧倒され、文化的疎外感が生じる。 |

| Hintergrund und Bedeutung für

das Gesamtwerk Simmel zeigte, wie das Geld als universelles Medium das Leben strukturiert, wie es Werte verschiebt, das Denken formt und soziale Beziehungen verändert. Damit ist Geld für Simmel der Inbegriff der Moderne: abstrakt, vermittelnd und entgrenzend – ein Mittel, das zwar Freiheit stiftet, aber auch Distanz, Verallgemeinerung und Sinnverlust mitbringt. Für dieses Resümee waren Wandlungen in Simmels Denken erforderlich. Die Publikation Philosophie des Geldes fällt in die beginnende zweite oder mittlere Schaffensphase Simmels. Nachdem er anfangs unter dem Einfluss des Pragmatismus, der Evolutionstheorie und der Völkerpsychologie stand, markiert das Buch eine Hinwendung zu soziologischen Problemstellungen.[13] Dies zeigt sich an den Veränderungen, die er zwischen dem kurzen Aufsatz von 1889 und der umfangreichen Monografie von 1900 vornahm. Dazu zählt die Einführung des Konzepts der Wechselwirkung, eines zentralen Begriffs in Simmels soziologischem Ansatz. Die völkerpsychologische Sicht ersetzte er durch eine relationale Perspektive (auch Relativität). Eine spezifische und eigenständige Form der damit verbundenen Wechselwirkungen ist für ihn der Tauschprozess. Geld betrachtet er wiederum als eine kristallisierte Form des Tausches.[14] Geld ist für Simmel daher Ausdruck der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Menschen: „Kurz, Geld ist Ausdruck und Mittel der Beziehung, des Aufeinanderangewiesenseins der Menschen, ihrer Relativität, die die Befriedigung der Wünsche des einen immer vom anderen wechselseitig abhängen läßt …“ – Georg Simmel: Philosophie des Geldes[15] Dem Buch gingen die Gründerjahre voraus, in denen die deutsche Regierung die Ausgabe von Banknoten konzentrierte und das Münzwesen vereinfachte. Zudem begann ein Zeitalter der Großbanken.[16] |

背景と全作品における意義 ジンメルは、お金が普遍的な媒体として、どのように生活を構造化し、価値観を変え、思考を形成し、社会的関係を変容させるかを示した。したがって、ジンメ ルにとってお金は、抽象的で、仲介的であり、境界を取り払う、つまり自由をもたらす一方で、距離、一般化、意味の喪失も伴う、現代性の象徴である。この結 論に達するには、ジンメルの考え方の変化が必要だった。著書『貨幣の哲学』は、ジンメルの創作活動の第二期、あるいは中期に当たる。当初、実用主義、進化 論、民族心理学の影響を受けていたジンメルは、この著書で社会学的問題への関心を強めている。[13] これは、1889年の短い論文と1900年の膨大なモノグラフとの間に彼が加えた変更からも明らかだ。その変更には、ジメルの社会学的アプローチの中心的 な概念である「相互作用」の概念の導入も含まれている。彼は、民族心理学的な見解を、関係性(相対性)という視点に置き換えた。彼にとって、この相互作用 の具体的かつ独立した形態は、交換プロセスである。また、彼は、金銭を交換の結晶化した形態とみなしている。[14] したがって、ジンメルにとって、金銭は人間同士の相互依存の表現である。 「要するに、お金は人間関係の表現であり、手段であり、人間同士の相互依存、つまり、ある人の欲望の満足は常に他の人との相互依存によって成り立つという 相対性である...」 – ゲオルク・ジンメル『お金の哲学』[15] この本が出版される前に、ドイツ政府は紙幣の発行を一元化し、貨幣制度を簡素化した。さらに、大手銀行の時代が始まった[16]。 |

| Rezeption und Kritiken Entgegen den Erwartungen Simmels und des Verlages wurde das Buch anfangs von Akademikern der betreffenden Disziplinen wenig beachtet und geschätzt. Philosophen fanden allein schon die thematische Verbindung von Philosophie und Geld abstoßend. Wirtschaftswissenschaftler zitierten es ohne Bezug zum Inhalt allein aufgrund des Titels. Laut Max Weber verabscheuten auch die Ökonomen seiner Zeit Simmels Art der Behandlung wirtschaftlicher Themen.[17] Vertreter der entstehenden Soziologie wiederum diskreditierten es als rein spekulativ.[18] Émile Durkheim missbilligte es wegen der Mischung unterschiedlicher Genre.[17] Gustav Schmoller rechnete 1901 mit kaum 100 Lesern in ganz Deutschland.[19] Alsbald fand es jedoch Anklang unter jüngeren Käufern mit Interesse für Kunst und Literatur. Rammstedt führt dies auf die gesellschaftliche Aktualität und Tragweite des Themas im damaligen Deutschen Reich zurück. Geld betrachteten die Menschen nicht allein als ökonomische Gegebenheit. Die politische Reform in Verbindung mit der Vereinheitlichung des Währungssystems nach der Reichsgründung sei um die Jahrhundertwende noch allgemein spürbar gewesen.[19] In der Zeit der Weimarer Republik galt das Werk als Beleg für das Raffinement verloren gegangener europäischer Kultur. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es als unverbindliche Selbstdiagnose der Zeit um 1900 abgetan. Erst in den 1980er Jahren begann sich die Wahrnehmung zu wandeln, indem die Philosophie des Geldes als erste soziologische Analyse der Moderne gesehen wurde.[20] Zunächst waren auch die Kritiken aus der Fachwelt zurückhaltend: Schmoller schrieb, dass er den Ausführungen Simmels zur Geld- und Münzgeschichte sowie zur Kreditentwicklung nicht folgen könne. Die seines Erachtens zu schroffe Auffassung des Wandels vom Substanz- zum Funktionswert des Geldes, wies Schmoller zurück: Der Goldanteil einer Münze bleibe wertstiftend und könne zugleich vom Goldschmied gerade wegen dieser Begehrtheit auch für Schmuck verwendet werden.[21] Schmoller verwies in seiner Rezension aber auch auf die „sehr bedeutsame Erörterung des Freiheitsbegriffs“: Zwar gewährleiste die moderne Geldwirtschaft Freiheiten von etwas – etwa die Befreiung der Bauern vom Feudalismus –, aber Freiheit zu etwas liegt nicht im Geld allein. Der Mensch müsse sich erinnern, dass der Geldwert der Dinge nicht restlos das ersetzt, was die Menschen an den Dingen und Verhältnissen selbst besäßen, etwa soziale Anerkennung.[22] Je dürftiger die philosophische Bildung gewisser Nationalökonomen, desto dankenswerter sei es, aus einem spezial-wissenschaftlichen Stoff allgemeinere gesellschaftswissenschaftliche Resultate abzuleiten. Was Émile Durkheims Anliegen in Bezug auf die soziologisch-philosophische Behandlung der Arbeitsteilung sei Simmels Streben bezüglich der Geldwirtschaft.[23] Sein Thema sei die Rückwirkung des Geldes auf alle Lebensseiten der Kultur: die psychischen und kulturgeschichtliche Veränderungen der Gesellschaft durch die Geldwirtschaft.[24] George Herbert Mead ging in seiner Rezension vor allem auf Simmels Untersuchung des Wertes und dessen Messung durch Geld ein. Simmel untersuche eher die Form des Wirtschaftsgegenstandes als dessen Inhalt. Das oberste Ziel der Abhandlung bestehe darin, die Beziehung des Einzelnen zur Gemeinschaft anhand des Geldes und seiner Verwendung zu untersuchen. Das Buch sei durchgängig mit großer, aber oft ermüdender, Anstrengung geschrieben und sein Umfang etwas entmutigend. Jedoch demonstriere es den Nutzen eines Zugangs zur Wirtschaftswissenschaft aus einem philosophischen Standpunkt.[25] Der italienischer Wirtschaftswissenschaftler Camillo Supino fand in Simmels Werk „… elegante Deutungen geschichtlicher Tatsachen, äußerst befriedigende Erklärungen zeitgenössischer Wirtschaftsphänomene und eindringliche Beobachtungen …“.[26] Er rezensierte es ebenfalls stark im Kontext des Freiheitsbegriffs. Geld lasse die Freiheit der Wahl und der unbegrenzten Verwendung – nicht nur für Reiche, sondern auch für die unteren Klassen. Diese würden aus der unmittelbaren Abhängigkeit von persönlichen Verpflichtungen befreit je mehr sich die Geldwirtschaft durchsetzt: Von der Sklavenhaltergesellschaft über die Naturalien- bis hin zur Geldabgabe steige der Freiheitsgrad über die eigene Person und über die Wahl ihrer Beschäftigung an. Diese Entwicklung begünstige jedoch durch ihren neutralen und objektiven Charakter die Entfernung persönlicher Elemente zwischen den Menschen. In der modernen arbeitsteiligen Gesellschaft ist nach Supino jeder von jedem abhängig, aber viel weniger abhängig von jeder besonderen Person als früher. Die Häufigkeiten zum Wechsel von Unternehmen, die durch Lohngeld möglich werden, gäben auch dem Arbeiter neue Freiheiten. Unsicherheit und Veränderlichkeit seien die unvermeidliche Folge dieser Freiheit. Gefühle der Menschlichkeit und Sympathie erwüchsen ohne Geldgebrauch leichter. „In der Geldwirtschaft muß das Mitgefühl einen langen Umweg machen, bevor es ans Ziel gelangt, und auf diesem Umweg wird es oft schwächer.“[27] |

評価と批評 ジンメルと出版社の予想に反して、この本は当初、関連分野の学者たちからほとんど注目も評価もされなかった。哲学者は、哲学とお金というテーマの結びつき そのものに嫌悪感を抱いた。経済学者たちは、内容とは関係なく、タイトルだけに基づいてこの本を引用した。マックス・ヴェーバーによれば、時代の経済学者 たちも、ジンメルが経済的なテーマを扱う方法を嫌っていたという[17]。一方、新興の社会学者の代表たちは、この本を純粋に推測的なものとして信用を落 とした[18]。エミール・デュルケームは、さまざまなジャンルが混在していることを理由に、この本を嫌った[17]。グスタフ・シュモラーは、1901 年にドイツ全土で100人ほどの読者しかいないと予測していた[19]。 しかし、すぐに、芸術や文学に関心のある若い購入者たちに支持されるようになった。ラムシュテットは、この現象を、当時のドイツ帝国におけるこのテーマの 社会的時事性および重要性に起因すると考えている。人々は、お金を単なる経済的な事実としてだけ見ていなかった。帝国成立後の通貨制度の統一に伴う政治改 革は、世紀の変わり目にもまだ一般的に感じられていた。[19] ワイマール共和国時代、この著作は失われたヨーロッパ文化の洗練さを示す証拠とみなされた。第二次世界大戦後、1900 年前後の時代を無責任に自己診断したものとして一蹴された。1980 年代になって初めて、貨幣哲学が近代を分析した最初の社会学的著作であると認識され、その評価が変わり始めた。[20] 当初、専門家の間でも批判は控えめだった。シュモラーは、ジンメルのお金と貨幣の歴史、および信用の発展に関する説明には同意できないと記している。シュ モラーは、貨幣の価値が実質的価値から機能的価値へと変化したという、彼の考えでは過激すぎる見解を退けた。貨幣の金含有量は価値を生み出し続けると同時 に、その希少性ゆえに、金細工師が装飾品にも使用することができると述べた。[21] しかし、シュモラーは、その書評の中で、「自由の概念に関する非常に重要な議論」にも言及している。確かに、現代の貨幣経済は、あるものからの自由、例え ば農民の封建制度からの解放を保証しているが、あるものへの自由は、貨幣だけでは得られない。人間は、物事の貨幣的価値が、人間が物事や状況そのものに持 つもの、例えば社会的認知などを完全に置き換えるものではないことを覚えておく必要がある。[22] 特定の経済学者たちの哲学的教養が乏しいほど、専門的な科学的な題材から、より一般的な社会科学的な結果を導き出すことがより感謝される。エミール・デュ ルケームが分業に関する社会学的・哲学的考察で取り組んだことは、ジンメルが貨幣経済に関して追求したことである。[23] 彼のテーマは、文化のあらゆる側面に対する貨幣の影響、すなわち貨幣経済による社会の精神的・文化史的変化である。[24] ジョージ・ハーバート・ミードは、その書評の中で、主にジンメルの価値とその貨幣による測定に関する研究について論じた。ジンメルは、経済対象の内容より もその形態を研究している。この論文の最大の目的は、貨幣とその使用を通じて、個人と共同体との関係を考察することにある。この本は、全体を通して、偉大 ではあるがしばしば疲れるほどの努力を費やして書かれ、その分量もやや気が重くなるほどだ。しかし、哲学的観点から経済学にアプローチすることの有用性を 実証している。[25] イタリアの経済学者カミッロ・スピーノは、ジンメルの著作に「…歴史的事実の優雅な解釈、現代経済現象の非常に満足のいく説明、そして鋭い観察…」を見出 した[26]。彼はまた、自由の概念という文脈で、この著作を高く評価した。お金は、富裕層だけでなく、下層階級にも選択の自由と無制限の使用を可能にす る。お金による経済が普及すればするほど、下層階級は個人的な義務からの直接的な依存から解放される。奴隷制度から、現物支給、そして金銭の支払いに至る まで、個人の自由度と職業の選択の幅は拡大する。しかし、この発展は、その中立的かつ客観的な性質により、人間同士の個人的な要素の排除を助長する。現代 の分業社会では、スピーノによれば、誰もが誰からも依存しているが、以前よりも特定の個人への依存度ははるかに低い。賃金によって可能になった企業間の転 職の頻度は、労働者にも新たな自由をもたらした。不安や変化は、この自由の必然的な結果である。人間愛や共感の感情は、お金を使わなくてもより簡単に生ま れる。「貨幣経済では、共感は目的地に到達する前に長い回り道をする必要があり、その回り道でしばしば弱まってしまう」[27]。 |

| Ausgaben (Auswahl) Deutschsprachige Ausgaben Philosophie des Geldes. Duncker & Humblot, Leipzig 1900. XVI, 554 S. – Digitalisat und Volltext im Deutschen Textarchiv. Zweiter, vermehrte Auflage, Duncker & Humblot, Leipzig 1907. XIV, 585 S. – Digitalisat unter: urn:nbn:de:s2w-8029 Volltext bei DigBib.Org (PDF; 1,1 MB). Dritte, unveränderte Auflage. Duncker & Humblot, München 1920, XIV, 585 S. – Digitalisat der Russischen Staatsbibliothek. Vierte, unveränderte Auflage. Duncker & Humblot, München 1922, XIV, 585 S. – Faksimiles vom Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Uni Köln. Fünfte unveränderte Auflage. Duncker & Humblot, München 1930. XIV, 585 S. – Faksimile auf monoskop.org (PDF; 11,5 MB). Philosophie des Geldes. (1900, ²1907). 6. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1958 (= Gesammelte Werke. Band 1), XIV, 585 S. Philosophie des Geldes. Herausgegeben von David Patrick Frisby und Klaus Christian Köhnke. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, 787 S. (= Gesamtausgabe. Band 6). 2. Auflage 1991. 3. Auflage 1994. 4. Auflage 1996. 5. Auflage 2000. Studienausgabe. 2000. (= Gesamtausgabe. Band 6). Sonderausgabe. Suhrkamp/Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 2000, 787 S. (= Gesamtausgabe. Band 6). Philosophie des Geldes. (1920). Herausgegeben von Alexander Ulfig. Reprint, Lizenzausgabe für Parkland Verlag, Köln 2001, 592 S. Fremdsprachige Ausgaben Filosofía del dinero. (Trad. de Ramón Carcía Cotarelo). Madrid 1977. Philosophie des Geldes. (japanisch). Gesammelte Werke, Band II–III, Tokio 1978–1981. Philosophie des Geldes. (koreanisch). Seoul 1983. Philosophie des Geldes. (russisch). Moskau, X. Filosofia del denaro. (A cura di Alessandro Cavalli e Lucio Perucchi; Traduzione di A. Cavalli, R. Liebhart, L. Perucchi). Torino 1984. Filozofia pieniadza. (Przlozil z niem. Leo Belmont), Warschau 1904. Filozofia pieniadza. Wydawnictwo Fundacji Humanioria, Posen 1997. The Philosophy of Money. (Translated by T. Bottomore and D. Frisby). London, Henley and Boston 1978 (Wiederabdruck mit Korrekturen 1982). Peníze v moderní kulture a jiné eseje. (Mit einer Einleitung von Otakar Vacha). Prag 1997. Philosopie de l’argent. (Traduit de l'allemande par S. Cornille et P. Ivernel), Paris 1987. |

出版物(抜粋) ドイツ語版 『貨幣の哲学』。Duncker & Humblot、ライプツィヒ、1900年。XVI、554 ページ。ドイツ語テキストアーカイブでデジタル化および全文閲覧可能。 第 2 版、増補版、Duncker & Humblot、ライプツィヒ、1907 年。XIV、585 ページ。– デジタル化版:urn:nbn:de:s2w-8029 DigBib.Org の全文(PDF、1.1 MB)。 第三版、増補版。Duncker & Humblot、ミュンヘン、1920年、XIV、585 ページ。ロシア国立図書館のデジタル化版。 第四版、増補版。Duncker & Humblot、ミュンヘン、1922年、XIV、585 ページ。ケルン大学経済社会史セミナーの複製版。 第五版、増補版。Duncker & Humblot、ミュンヘン、1930年。XIV、585 ページ。monoskop.org の複製(PDF、11.5 MB)。 貨幣の哲学(1900年、²1907年)。第 6 版。Duncker & Humblot、ベルリン、1958年(= 作品集第 1 巻、XIV、585 ページ)。貨幣の哲学。David Patrick Frisby および Klaus Christian Köhnke 編集。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン、1989年、787 ページ。第 1 巻)、XIV、585 ページ。 貨幣の哲学。David Patrick Frisby および Klaus Christian Köhnke 編集。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン、1989 年、787 ページ。(= 全集。第 6 巻)。 1991 年第 2 版。 1994 年第 3 版。 1996 年第 4 版。 第5版 2000年。 研究版。2000年。(=全集。第6巻)。 特別版。スールカンプ/ドイツ銀行、フランクフルト・アム・マイン、2000年、787ページ。(=全集。第6巻)。 貨幣の哲学。(1920)。アレクサンダー・ウルフィグ編。再版、パークランド出版社によるライセンス版、ケルン、2001年、592ページ。 外国語版 Filosofía del dinero(ラモン・ガルシア・コタレロ訳)。マドリード、1977年。 貨幣哲学(日本語)。全集、第II巻~第III巻、東京、1978年~1981年。 Philosophie des Geldes(韓国語)。ソウル、1983年。 Philosophie des Geldes(ロシア語)。モスクワ、X。 Filosofia del denaro(アレッサンドロ・カヴァッリ、ルチオ・ペルッキ編、A. カヴァッリ、R. リープハート、L. ペルッキ訳)。トリノ、1984年。 Filozofia pieniadza(レオ・ベルモントによるドイツ語からの翻訳)。ワルシャワ、1904年。 Filozofia pieniadza。Wydawnictwo Fundacji Humanioria、ポズナン、1997年。 The Philosophy of Money(T. ボットモアと D. フリズビーによる翻訳)。ロンドン、ヘンリー、ボストン、1978年(1982年に修正を加えて再版)。 Peníze v moderní kulture a jiné eseje(オタカル・ヴァチャによる序文付き)。プラハ、1997年。 Philosophie de l’argent(S. コルニールと P. イヴェルネルによるドイツ語からの翻訳)、パリ、1987年。 |

| Literatur Jürgen Backhaus und Hans-Joachim Stadermann (Hrsg.): Georg Simmels Philosophie des Geldes. Einhundert Jahre danach. Metropolis, Marburg 2000, ISBN 978-3-89518-279-2. Willfried Gessner und Rüdiger Kramme (Hrsg.): Aspekte der Geldkultur. Neue Beiträge zu Georg Simmels “Philosophie des Geldes.” Scriptum Verlag, Magdeburg 2002, ISBN 3-933046-54-8. Gerald Hartung und Tim-Florian Steinbach: Georg Simmel. Philosophie des Geldes. (= Klassiker Auslegen. Band 71), De Gruyter, Berlin/Boston: 2020, ISBN 978-3-110-65194-2. Jeff Kintzelé und Peter Schneider (Hrsg.): Georg Simmels Philosophie des Geldes. Verlag Anton Hain, Frankfurt am Main 1993, ISBN 978-3-445-08559-7. Hans-Peter Müller und Tilman Reitz (Hrsg.): Simmel-Handbuch. Begriffe, Hauptwerke, Aktualität. 1. Auflage. Suhrkamp, Berlin 2018, ISBN 978-3-518-29851-0. Paschen von Flotow: Geld, Wirtschaft und Gesellschaft. Georg Simmels Philosophie des Geldes. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-518-28744-3. Otthein Rammstedt (Hrsg.): Georg Simmels Philosophie des Geldes. Aufsätze und Materialien. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN 978-3-518-29184-9. |

文献 ユルゲン・バックハウス、ハンス・ヨアヒム・シュターダーマン(編):ゲオルク・ジンメルの金銭哲学。100年後。メトロポリス、マールブルク、2000 年、ISBN 978-3-89518-279-2。 ウィルフリート・ゲスナー、リュディガー・クラメ(編):金銭文化の側面。ゲオルク・ジンメルの「貨幣の哲学」に関する新たな論考。スクリプトゥム出版 社、マクデブルク、2002年、ISBN 3-933046-54-8。 ジェラルド・ハルトゥング、ティム・フロリアン・シュタインバッハ著:ゲオルク・ジンメル。貨幣の哲学。(= クラシック解説。第71巻)、デ・グルイター、ベルリン/ボストン:2020年、 ISBN 978-3-110-65194-2。 ジェフ・キンツェレとピーター・シュナイダー(編):ゲオルク・ジンメルの貨幣哲学。アントン・ハイン出版社、フランクフルト・アム・マイン、1993 年、ISBN 978-3-445-08559-7。 ハンス=ペーター・ミュラー、ティルマン・ライツ(編):『ジンメルハンドブック。概念、主要作品、現代性』。第 1 版。スールカンプ、ベルリン 2018 年、ISBN 978-3-518-29851-0。 パシェン・フォン・フロトウ:お金、経済、社会。ゲオルク・ジンメルの金銭哲学。スールカンプ出版社、フランクフルト・アム・マイン、1995年、 ISBN 3-518-28744-3。 オットハイン・ラムシュテット(編):ゲオルク・ジンメルの金銭哲学。論文と資料。スールカンプ出版社、フランクフルト・アム・マイン、2003年、 ISBN 978-3-518-29184-9。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie_des_Geldes |

★貨 幣の哲学(パート2)

| 推論プロセス まず、ユーザーがジンメルの『貨幣の哲学』について詳しく知りたいとリクエストしています。この本の概要、主要テーマ、学術的意義を説明する必要がありま すね。 ジンメルの『貨幣の哲学』は、貨幣が社会関係や個人の意識に与える影響を分析した著作です。まず、本の基本的な情報(出版年、背景)を伝えるべきでしょ う。1900年に出版されたこと、当時の資本主義の発展が背景にあると触れます。 次に、主要テーマを分解します。貨幣の二重性(手段が目的化)、社会関係の抽象化、個人の自由と疎外、文化の客体化などが挙がります。各テーマを具体的に 説明し、例を交えると分かりやすいですね。例えば、貨幣経済が人間関係を非人格化する点や、自由と引き換えに生じる疎外感について。 また、他の哲学者との比較も有用です。マルクスとの違いを強調し、ジンメルが経済構造よりも文化的・心理的影響に焦点を当てた点を指摘します。これによ り、ユーザーがジンメルの独自性を理解しやすくなります。 現代社会への関連性にも触れる必要があります。デジタル通貨やSNSの「いいね」経済を例に、貨幣の抽象化が進んだ現在の状況とジンメルの理論の関連性を 説明します。これで、古典的な理論が現代にも適用できることを示せます。 最後に、学術的影響と批判的評価をバランスよくまとめます。社会学や哲学への貢献を認めつつ、楽観的過ぎるとの批判にも言及します。これで中立性を保ちつ つ、深い分析を提供できます。 全体として、構造を明確にし、専門用語を適宜説明しながら、平易な日本語で解説することを心掛けます。ユーザーが哲学書に不慣れな可能性を考慮し、具体例 を多用して理解を助けるようにします。 |

ジョルク・ジンメル(Georg

Simmel)の『貨幣の哲学』(1900年)は、貨幣が人間関係や社会構造に与える影響を哲学的に分析した画期的な著作です。資本主義の勃興期に書かれ

たこの作品は、現代社会を理解するための重要な視座を提供します。 |

| 1. 核心テーマ:貨幣の二重性 手段から目的への転倒 貨幣は本来「交換の手段」だが、現代社会では「自己目的化」する 貨幣は本来「交換の手段」だが、現代社会では「自己目的化」する現象を指摘。人々が「お金を稼ぐため」に生きるようになる過程を、社会関係の抽象化として 描きます。 |

|

| 価値の均質化作用 あらゆる質的差異を量的比較可能な体系に変換する あらゆる質的差異を量的比較可能な体系に変換する貨幣の特性が、伝統的価値体系を解体するメカニズムを解明。例えば「芸術作品の価値」が市場価格で測定さ れる事態を批判的に考察します。 |

|

| 2. 社会関係の変容 非人格的関係の拡大 物々交換から貨幣経済への移行が、 具体的な個人間の紐帯を抽象的な信用関係に置換 具体的な個人間の紐帯を抽象的な信用関係に置換する過程を分析。現代のデジタル決済やSNSの「いいね経済」までも予見する洞察です。 |

|

| 自由と疎外のパラドックス 貨幣経済が個人に選択の自由を与える一方、人間関係を空洞化させる 貨幣経済が個人に選択の自由を与える一方、人間関係を空洞化させるという逆説を指摘。現代の「孤独な群衆」現象の先駆的な分析と言えます。 |

|

| 3. 文化哲学としての展開 客体文化の優越 貨幣を媒介とする「客体文化」が「主体文化」を圧倒する 貨幣を媒介とする「客体文化」が「主体文化」を圧倒するというテーゼを提示。現代のブランド信仰やデータ資本主義を先取りする議論です。 |

|

| 人生の数値化批判 時間給労働や管理が人間存在を「可算的な単位」に還元する 時間給労働やKPI管理が人間存在を「可算的な単位」に還元する危険性を警告。現代の生産性至上主義への痛烈な批判として読まれます。 |

|

| 4. 学術的意義と影響 マルクス経済学との対比 マルクスが「生産関係」に焦点を当てたのに対し、ジンメルは 交換過程の文化的・心理的影響 交換過程の文化的・心理的影響を解明。社会学・哲学・文化研究に跨る学際的アプローチを確立しました。 |

|

| 現代社会理論への影響 フランクフルト学派(アドルノら)やボードリヤールの消費社会論に直接的な影響を与え、現代のデジタル資本主義分析でも頻繁に参照されます。 |

|

| 5. 批判的検討 楽観性への疑問 貨幣の解放的側面を過大評価しているとの批判(例:ベンヤミンによる「交換価値の魔術性」指摘) ジェンダー視点の欠如 家事労働や再生産労働の貨幣評価に関する考察が不十分との現代フェミニズムからの再解釈 |

|

| 現代的な意義 ジンメルの分析は、仮想通貨・AI評価システム・SNSインフルエンサー経済といった現代現象を解釈する強力な枠組みを提供します。例えば「クラウドワー クスプラットフォームにおける評価ポイントの流通」は、貨幣の抽象化がさらに進んだ形態として分析可能です。 『貨幣の哲学』は単なる経済論ではなく、人間存在の条件を問う哲学的著作として、デジタル化が加速する現代社会を理解するための必読書と言えるでしょう |

|

| Monica-AI |

|

| ゲオルク・ジンメルの『貨幣の哲学』の中でジンメルは「人々は物を作り

そこから自分自身を分離させその距離を克服しようとすることで価値を生み出した」と主張していると言われています.これってどういう意味?→ |

1)産業資本主義下における疎外労働(ここからはジャーゴンの世界であ

る意味形而上学だけど)あるいは、2)単純に交換経済市場において生産者が商品として流通させるプロセスのなかで作者が込めたフェティシズムを脱色するこ

とではじめて商品になるプロセスをさす。 |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099