子どもたちに「感染症の歴史」を教えること

Teaching Children about

the History of Infectious Diseases an Public Health

☆ タイトル:「子どもたちに『感染症と人類の歴史』を伝える」

い

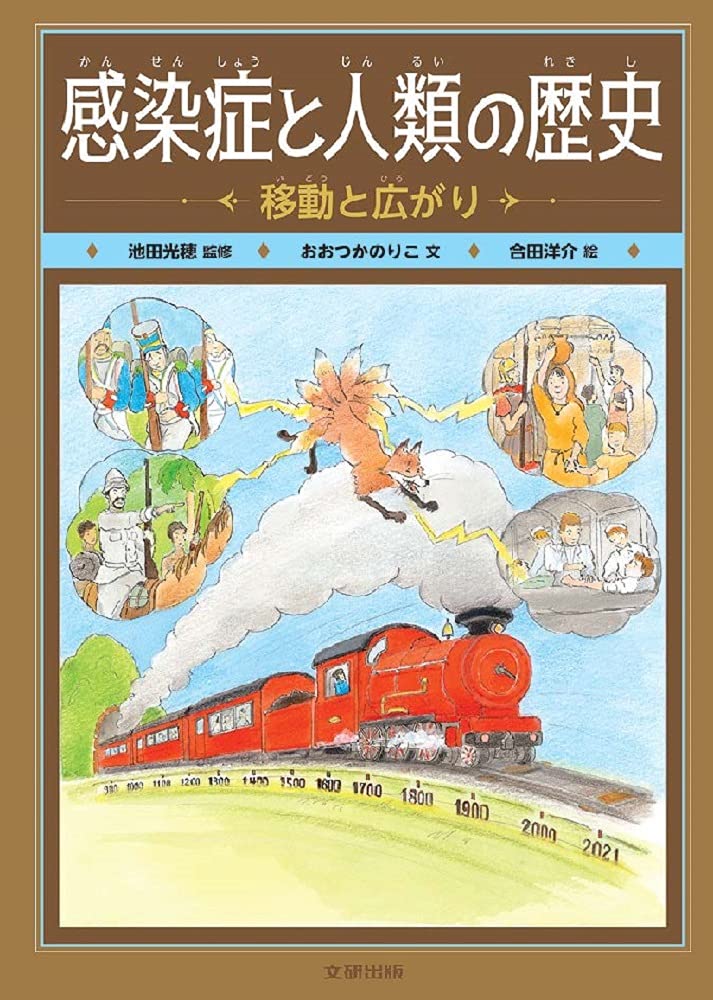

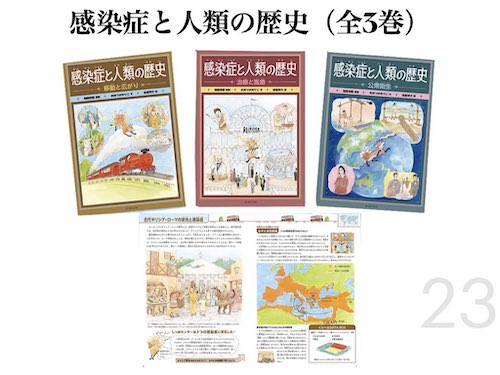

まからもう3年も前になりますが、『感染症と人類の歴史』(文:おおつかのりこ、絵:合田洋介)という三冊本(『移動と広がり』『治療と医療』『公衆衛

生』)を文研出版(2021)が出版されました。ぼくは監修者として、この本の編集過程で原稿をチェックしたり、執筆者や編集者からの問い合わせに応じた

り、情報を追加検索したりと、出版を見守ってきました。そしてまた同時に、まえがきやあとがきで、子どもたちにメッセージを発信してきました。みんなの努

力もあって、これらの本は、幸い学校図書推薦書にも認定されました。感染症の対策は現場での対応のほかに、パニックや予防接種拒否をおこさないために大人

たちへの教育も必要ですが、理性的行動ができ、患者である市民の権利を理解できる次世代の子ども育成も課題になるでしょう。ぼくが監修のプロセスで学んだ

「子どもたちに感染症の歴史を伝える」ことの意味について考えます。

|

い

まからもう3年も前になりますが、『感染症と人類の歴史』(文:おおつかのりこ、絵:合田洋介)という三冊本(『移動と広がり』『治療と医療』『公衆衛

生』)を文研出版(2021)が出版されました。ぼくは監修者として、この本の編集過程で原稿をチェックしたり、執筆者や編集者からの問い合わせに応じた

り、情報を追加検索したりと、出版を見守ってきました。そしてまた同時に、まえがきやあとがきで、子どもたちにメッセージを発信してきました。みんなの努

力もあって、これらの本は、幸い学校図書推薦書にも認定されました。感染症の対策は現場での対応のほかに、パニックや予防接種拒否をおこさないために大人

たちへの教育も必要ですが、理性的行動ができ、患者である市民の権利を理解できる次世代の子ども育成も課題になるでしょう。ぼくが監修のプロセスで学んだ

「子どもたちに感染症の歴史を伝える」ことの意味について考えます。 【図版解説】 孫立は、中国の小説で四大奇書の一つである『水滸伝』の登場人物です。 彼の渾名は病尉遅(びょううっち)。病という単語は中国文学界ではこ れは病気や病気があるという意味ではなく、当時「〜より良い」とい う意味の杭州方言接頭辞と見る。尉遅とは鉄鞭に長け武勇に秀でたた め唐代の武将で鉄鞭の使い手である尉遅敬徳(尉遅恭)になぞらえて付 けられたことに由来する。他にも、槍や弓に長けている。  歌川国芳の絵画 |

|

みなさんに知ってほしいこと 1)小学校高学年から中学生にむけての3冊本『感染症 と人類の歴史』の出版の監修をしました。その時のエピ ソードをお話しします。 2)一般の人がなかなか触れることができない、準学術 書の出版の「舞台裏」をご紹介します。 3)あわせて、感染症の歴史がどのような過程を経て、 人々の目に届くのかについて紹介します。 4)この本がどのように衆知されていくのかについて紹介 し、次世代へのこの学問の面白さを伝えて行くのかについ て考えます。 |

|

講師紹介 • 大阪大学名誉教授・COデザインセンター招へい教員 • 専攻は、文化人類学、とくに医療人類学。研究する地域は、ラテンアメリカと くに中央アメリカ、グアテマラ共和国のマヤ先住民。 • 著作:『実践の医療人類学』『看護人類学』『犬からみた人類史』『暴力の政 治民族誌』など。 • ぼくは1956年大阪市内の病院で生まれました。母の話だとぼくをとりあげた産 婦人科医の先生の顔におしっこをかけたそうです。でも母が亡くなってから、 お腹のなかにいる時には水を飲まないになぜおしっこが出たのか疑問に思いま したが今では確かめるすべがありません。ぼくは大阪大学大学院で「社会医 学」を勉強して、海外で田舎の人の健康を向上するプロジェクトに参加しまし た。今は母校の大阪大学で健康に関するコミュニケーションと文化人類学とい う学問分野について大学院生に対して教えています。おしっこの話に戻りま す。この本を手にとった、みんなも疑問におもったら、なんでもすぐに調べる こと、そして、人に疑問をぶつけることです。でないと、ぼくのように生まれ た時の変な謎が解けずに悩み続けます。この本を読んでわからなかったことに は、編集部を通して質問してください。 |

|

4 監修のおしごと 感染症と人類の歴史(全3巻) クロニクル |

|

5 感染症と人類の歴史(全3巻)  |

|

6 はじまり 池田光穂先生 2021年2月5日 はじめてお手紙いたしますXXXXXXと申します。 「■■■」という小さな会社をパートナーと一緒に営んでおります。2021年で17 年目を迎えます。自社企画ものを中心に、企画立案から執筆、翻訳、編集・制作まで一 貫した本作りをおこなっております。どうぞよろしくお願い申しあげます。現在、児童 向けの絵図鑑『感染症と人類の歴史全3巻』(仮題 発行:文研出版/企画・編集・制 作:■■■)の本作りを進めております。 感染症の歴史は人間が生き残ってきた歴史でもあり、 人間活動の歴史でもあります。い まもむかしもウィルスが勝手に動きまわりパンデミックをおこしているわけではなく、 人間が動き回るか、人間が動かす産物によってウィルスはまき散らされパンデミックを おこしています。いまここで全世界の人びとが立ち止まって、これから地球とどう向き 合っていくのかを考えなおす機会なのだと受け止め、それぞれの現場でこの状況をしっ かり「見て」「記憶して」「伝えていく」ことが必要だと、強く思いました。新型コロ ナウィルスの感染拡大のなか児童向けに以下4本の企画を考えました。『感染症と人類 の歴史』『あんしん免疫ずかん』『社会の保健室(公衆衛生)』『地図で病気をしらべ る(疫学)』。本書と『あんしん免疫ずかん』は、今秋から順次刊行の予定です。 |

|

7 依頼の前の2020年7月にキックオフ (手紙の文面) 企画意図 「TBS日曜劇場『JIN 仁』が4月後半から5月はじめに再編集されて放送された。江戸末期の伝染病「コロリ」が爆発的観戦(アウトブレイク)のシーンがコロナと重なり大きな反響 を呼んだ。新型コロナウイルス感染症はパンデミックとなり2020年5月15日現在の状況は……」 |

|

8 スケジュール(とても計画的) |

|

9 キャラの選定 |

|

10 監修のプロセス(質問に答え加筆する) |

|

11 ※各巻の前書きを書き加筆修正する |

|

12 イラストの改善を要請する |

|

13 常識による検証と史実の確認 |

|

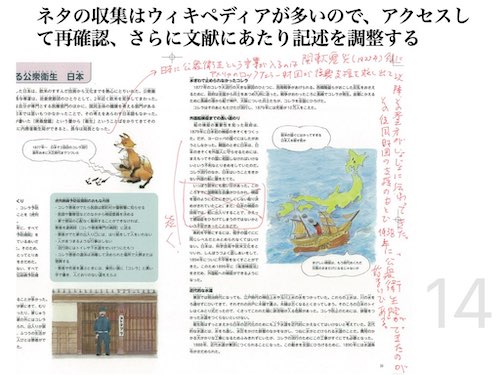

14 ネタの収集はウィキペディアが多いので、アクセスして再確認、さらに文献にあたり記述を調整する |

|

15 好きなテーマの校正はリキが入る01 |

|

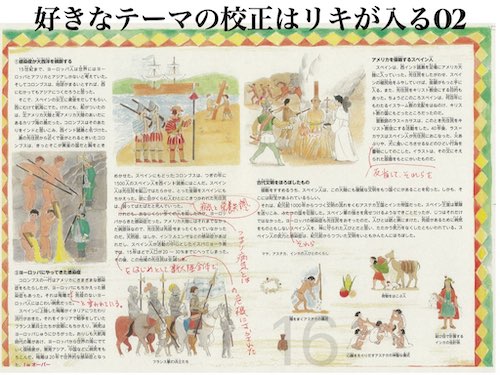

16 好きなテーマの校正はリキが入る02 |

|

17 好きなテーマの校正はリキが入る03 |

|

18 公衆衛生に関する 記述は反ワクチン 派(=悪貨)の時代に は特段の配慮を要 する。善意にもと づく国家制度(=良 貨)を有効に機能さ せるのもまた人び との務め |

|

19 ようこそ!感染症の歴史の世界へ!!——この本には人類と感染症と呼ばれる病気との関係についての長い長い歴史が 書かれています。なぜ、長い長い歴史なのでしょうか?人類の祖先は今から400万年から300万年の昔にアウストラ ロピテクス属という二足歩行をする猿人から、約200万年ぐらいに分かれて今のヒト属(ホモ属)から生まれたと 言われています。ただし、アウストラロピテクス属もホモ属も、これまでの歴史のなかで多数のグループ(これを 種という)が存在してきました。私たち人類は、ホモ・サピエンスと言って最も古くて30〜20万年ぐらい前に登場 しましたが、皆さんもその名前を聞いたことがあるはずのネアンデルタール人(ホモ・ネアンデルタレンシス)と およそ3万年前ぐらいまでは共存していました。その頃でも病気や障がいはありましたが、今のような医療もな く、すぐに死んでしまったようです。その証拠となる化石の骨になかなか情報がみつかりません。 • それまで狩猟採集生活していた人類がおよそ1万5千年から7千年ぐらいの間に農耕を発明して、集住するようになっ てから、感染症にかかる人が増えたと言われています。ウィリアム・マクニールさんという歴史の先生などは、最 初から人と人どうしが病気をうつす感染症があったのではなく、人—動物—人のあいだで病原菌が一周するという サイクルのほうが一般的でなかったのかと言います。つまり、最初は人—動物—人のあいだで病原菌がうつっていた のが、さらに農耕がすすんで、より多くの人たちを養えるようになると、人から人へうつる感染症(人—人感染 症)が多くなったといいます。そのような感染症が溜まった場所をまるで水泳のプールのようだと表現して「疾病 プール」とマクニール先生は呼びました。 • 本書で出てくる、文明(9ページ)は、さまざまな文化や芸術が花開きましたが、同時にそれぞれの文明で「疾 病プール」が共通だったのです。そのため、騎馬による兵隊(十字軍)や宗教や文化を伝える外交使節(遣唐使) が、文明と文明の間を移動したので、異なった文明のあいだでの「人—人感染症」が流行することになったので す。 • 新しく出会う文明には、幼年時代にかかったことがなく、免疫ができていないために旅の途中で死ぬことも多かっ たです。感染症のため多くの人が死ぬることは、さまざまな文字をつかった文書により記録されていきました。文 書という歴史報告のほかに、旅先で亡くなったり、友人や家族が死んでいったりするために、その悲しさを乗り越 えるためにさまざま絵画や詩などがつくられていきました。感染症の歴史を研究している先生たちは、それも人類 の感染症の貴重な記録だとして、さまざまな角度から分析を続けています。 |

|

20 治療と医療の世界へ——この本を手にとった子どもたちは、まず44,45ページからはじまる「人類の治療と医療 の歴史」のグニョグニョと曲がりくねった年表をみてください。現在、私たちの社会は、ワクチンだRNAウィル スだと新型コロナウイルスと戦っている真っ最中ですが、このような体制ができたのは、およそ今から100年ほ ど前、実際に世界の多くの人たちに効果をもたらすようになったのは70〜80年間にすぎません。それまでの人 類と病気との戦いは、推測と経験的方法にのみ、ながくながく頼らざるをえなかったのです。だからと言っ て、昔の人はかわいそうだと一方的に思わないでほしい。経験的法にも時間をかけて、だんだん良くなってき たものがあるし、そのなかで今日でも有効な治療法や養生法もあるからです。また、今だったら迷信のかたま りのような、神様のようなものにすがる方法も、人びとの心を安心させるためには、それなりの意義のあった ものだということが、現在の、現代医療が十分ではない人びとの調査や研究などから明らかになっています。 • イベルメクチンを発見して2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智(おおむら・さとし)博士は、最 初は、抗生物質(39ページ参考)の化学構造の研究から勉強をはじめました。そこから天然に存在するさまざ まな微生物を幅広くしらべて、その中から有効成分を発見する方法を編み出して、これまで五百種類ちかくの 化合物を発見しているのです。もちろん有効性が確認されるまでには、その百倍どころか千倍ぐらいの気の遠く なるような数のサンプルの採取が必要になります。そのうち実用化された薬は25種類におよびますが、とく に、アベルメクチンとイベルメクチンが有名です。アベルメクチンは静岡県伊東市川奈の土から、イベルメクチ ンは同じく伊東市内のゴルフ場から採集されてた放線菌(ほうせんきん:バクテリアの一種)がつくる物質を 精製したものです。これらの物質は線虫という血管のなかに住む寄生虫をやっつける働きをもつ薬になります。 とくに、熱帯地方の病気であり、川や湖の近くで感染し視神経を侵して失明を引き起こすオンコセルカ症や体 のリンパ節にとどまるフィラリア症にとてもよく効く薬です。大村博士は世界中でこれに苦しむ人たちに、安価 でこれらの薬を提供するように製薬会社とかけあい、そのために多くの病気の感染を低下させることに貢献し ました。 • シリーズ第2冊目のこの本を読んで、いろいろな工夫をして人間のみならず多くの生き物(みなさんのペット も様々なタイプの寄生虫や細菌感染症にかかります)治療法の開発やケアなど、いろいろなことに興味をもつ 子どもたちが増えることを、監修者として希望します。 |

|

21 みなさん、この『感染症と人類の歴史』のシリーズも第3巻『公衆衛生』で最終巻を迎える ことになりました。人間が感染症との戦い、その戦いに敗北し、多くの犠牲を出しながら、 世界のさまざまかたちで展開している医療が少しづつ感染症を撃退する方法をあみだした り、時には、病原体そのものが弱くなったり(「弱毒化」といいます)実際に病気にかかっ たり、ワクチン接種により集団が免疫力をつけていくことで「付き合って」いくことが可能 になったりしてきたことが、これまでの読書でおわかりになられたと思います。 • それにもかかわらず、新しい感染症がつぎつぎと生まれたりしています。それは人間と野生 動物が新しい共通の感染症(「人獣共通感染症」といいます)を、生物進化における「選 択」してゆく過程のひとつではないかと言われています。 • なぜ、新しい人獣共通感染症が生まれるのでしょうか? それは地球の温暖化や森林の減少 などで野生動物の生息環境が変化したり、食性(食べ物の好み)が変化したり新しく生まれ たりして行動が変化して、これまでとは違うかたちで人間と接触するようになってきたから です。世界の研究者は「感染症を完全になくすことはできない。大切なことは新しい感染症 の登場を調べて、ワクチンを開発して感染症の被害が大きくならないようにすることだ」と 言います。そして、そのあいだに地球環境にどのような変化が生じたのかとくわしく調べる ことも大切だと、監修者の私は付け加えたいと思います。 • このシリーズ全3巻の本を読んで医学史、ウイルス学、病理学、そして生物学などの基礎医 学や、社会全体の健康を考える公衆衛生学に興味をもつ子どもたちが一人でも多く出てくる ことを期待します。どうしてかって? それは人間にとってまだ知らない謎がこの分野には 数多くあるからだからですが、なんたって興味ふかいこともいっぱいあるからです! |

|

22 監修を終えて!!! |

|

23 感染症と人類の歴史(全3巻) |

|

24 監修という権威 |

|

25 こども向けの社会的啓蒙の背景にあるもの こども家庭庁(こどもかていちょう、 英語: Children and Families Agency) は、日本の行政機関のひとつ。政府で 所管する子どもを取り巻く行政分野の うち、従来は内閣府や厚生労働省が担 っていた事務の一元化を目的に設立さ れた内閣府の外局であり、2023年4月1 日に発足した。第2次岸田内閣により 2022年2月25日に国会に提出され、6月 15日成立、6月22日に法律第75号とし て公布されたこども家庭庁設置法に基 づいて設立された。 |

|

26 ファンレターにお答えして(→「私の代子(娘)への手紙」) 冠省 このたびは、たいへん、上品なお菓子をいただきまして、ほんとうにありがとうございました。 瀉血に興味をもたれたということで、◎◎さんが、すわゴスロリファッションに身を包まれているのではないかと想像しました。 というのは、ずいぶん大昔に、◇◇大学文学部で文化人類学を教えていた時に、卒論でゴスロリファッションの研究していた学生がいて、ファッションと生き方 (ライフスタイル)には、どんな関係があるのだろ うかと、その学生と議論したことがあるからです。で問題は、(α)その人の生き方がファッションを選ぶ——「選好性にもとづく選択」といいます——のだろ うか、それとも、(β)そんなファッションを身につけると、心もゴスロリ的になるのだろうか?という疑問が生じるからです。これは鶏が先か卵が先かという 原因と結果の関係について決着をつける議論——因果論といいます——の流れになりますが、指導教員としての私とその学生との間の議論の結果は、あれかこれ か(αかβ)ではなく、その両方の現象があり、それぞれの現象を具体的に例証する必要がある、というものでした。つまり、(α)憧れている先輩がこの ファッションを身につけているけど、ほんとうはその生き方に共鳴して、ゴスロリファッションを、先輩がいないところで身につけてみると、ほんとうにわくわ くした、という経験が一方にある。そして(β)そのようなファッションを身につけ、同じ服装の人たちと仲良くすることで、知らないあいだに、ゴスロリ的生 き方に違和感がなくなっていった。そして、(γ)そのファッションを身につけていなくても、ゴスロリ的生き方が自分らしさを形作っていることに、気がつい た。というわけです。 そして、ゴスロリについて懐かしく思ったのは、数年前にアムステルダムの空港で、ゴスロリのミッフィーちゃんをみたことです。 私はゴスロリ的生き方を選択していませんが、そのように卒論を指導することで、そのような生き方が以前よりも共感をもって理解できるように なった。このことが、私やお父様が勉強している文化人類学という学問そのものなのです。 というわけで、また、ご家族で一緒に会食したいですね。 |

|

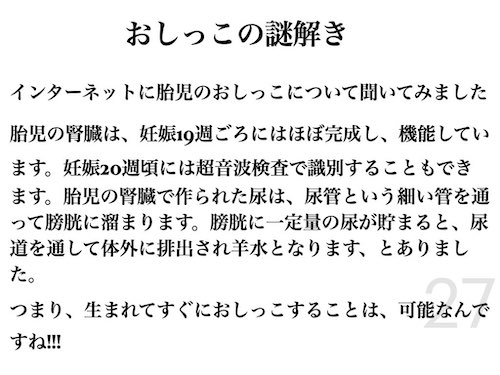

27 おしっこの謎解き インターネットに胎児のおしっこについて聞いてみました 胎児の腎臓は、妊娠19週ごろにはほぼ完成し、機能してい ます。妊娠20週頃には超音波検査で識別することもでき ます。胎児の腎臓で作られた尿は、尿管という細い管を通 って膀胱に溜まります。膀胱に一定量の尿が貯まると、尿 道を通して体外に排出され羊水となります、とありまし た。 つまり、生まれてすぐにおしっこすることは、可能なんで すね!! |

|

28 まとめ 1)監修という任務は、意外とスケジュールがタイトで、内容に対して 執筆者やイラストレーターにオーダーする仕事があるために、結構責任 ある仕事だと思いました。 • 2)長年大学教育に携わり、学生の(私にとっての)「質の低下(失 礼!!!)」を見るにつけて「大学入学時では手遅れ」という意識がつよく あるので「小学・中学生」から、文系・理系・学際系を問わずじゃん じゃん自分で調べて発表する習慣をつけるべしというポリシーをもっ ています。でも読者の子どもたちにうまく伝わったのか心配です。 • 3)もう一度別のテーマで監修の仕事がきたら引き受けるか、って? それはビミョーな質問ですね。テーマ次第ですが、パートナーたるエ ージェンシーとお話しして、その情熱度と、何をどこまでやるのかと いう合意調整が必要であると、同僚には助言したいです。 |

|

29 ご清聴ありがとうございました 伝染病の生態学 / F.M.バーネット著 ; 新井浩訳, 東京 : 紀伊国屋書店 , 1966/ Natural history of infectious disease, 3ed ed. 29 |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆