理念型

ideal type

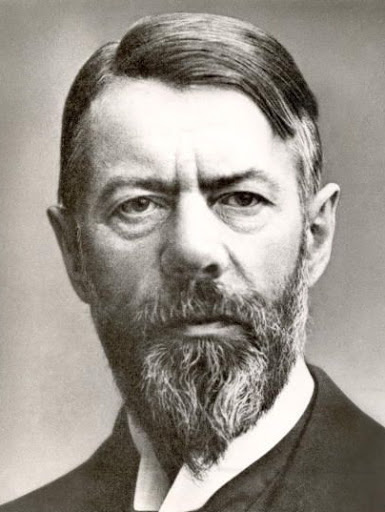

Maximilian „Max“ Carl Emil Weberm, 1864-1920

理念型 (ideal type)とは「主観的な観点から 観想の対象にしている社会的現実のなかから、ある種の類型(タイプ)を抽出した結果生まれたものを さす。M・ウェーバーの『社会科学と社会政策にかかわる認識〈客観性〉』Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, 1904. のなかで提唱された概念である」

マックス・ウェーバー「社会科学および社会政策的認 識の「客観性」」1904 、祇園寺信彦・祇園寺則夫訳、講談社、1994年

問題提起

1.経験的知識と価値判断

1.1 価値判断の科学的批判

1.2 理念と科学的研究

2.社会科学的認識の「客観性」

2.1 社会科学の認識論

2.1.1 対象とする文化・経済的なもの

2.1.2 文化科学と「法則」

2.1.3 文化科学的認識の主観的拘束

2.2 理念的概念

2.2.1 理念型の構成

2.2.2 理念型の意義

2.2.3 認識の主観的・歴史的制約

++++++++++++++++++

1.経験的知識と価値判断

1.1 価値判断の科学的批判

1.2 理念と科学的研究

2.社会科学的認識の「客観性」

2.1 社会科学の認識論

2.1.1 対象とする文化・経済的なもの

2.1.2 文化科学と「法則」

2.1.3 文化科学的認識の主観的拘束

2.2 理念的概念

2.2.1 理念型の構成

2.2.2 理念型の意義

2.2.3 認識の主観的・歴史的制約

| 2.2.1 理念型の構成 | これまで長々と論じてきた後についに我

々は今や、文化認識の「客」を考察す

る際に、方法よ我々の興味を引く問題に向かうことができる。つま他のすべての科学と同様に概念を使って研究するわけだが、その概機能とその構造はどのよう

なものなのか、あるいは特に我々の最て言えば、つまり、文化的現実の認識にとって理論ないし理論的義はどのようなものなのであるか。

もともと国民経済学はi ーすでに我々が見たように|! 少なくともその議論の重点

から言えば、「技術」であった。つまりこの経済学は少なくとも見せかけだりは一義

的で確固不動の一つの実践的な価値観点から、すなわち、国民の「富」を増加させよ

95

96

うという観点から現実の諸現象を考察した。しかし他方では、この経済学は最初から

単なる「技術」と言えない面をもっていた。というのは、それは十八世紀の自然法

的、合理主義的な世界観という巨大な統一体の中に組み込まれていたからである。そ

れにしても、現実を理論的にも実践的にも合理化できると楽観的に信じたこの世界観

の特性は、自明なこととして前提されていたあの実践的な技術的な観点のもつ問題的

な性格が発見されるのを妨げた限り、あの特性が〔この価値観点にも〕与えた影響は

重大なものであった。社会的現実の合理的な考察が、自然科学の近代的発展と密接に

結びついて成立したように、この合理的な考察はその考察の仕方全体において自然科

学に類似していたのである。ところで〔国民経済学における世界観の合理的なこのよ

うな考察の仕方と実践的価値観点との結びつきに対し〕自然科学の諸学科の場合に

は、実践的な価値観点が技術的にすぐに役立つものに向かう場合、その観点は古代か

らの遺産として継承され、かっさらに発展させられた希望、すなわち、経験的なもの

の一般化的抽象と経験的なものの法則的連関の形成を目指した分析とを進めることに

よって、ここでは一切の〔文化科学的な意味の主観的な〕価値から解放されたという

意味で純粋に「客観的な」、同時に一切の個別的な「偶然」から解放されたという意

II

味では全く合理的な、全現実の一元的認識を、形而上学的な妥卦怯と数学的な形舟と

をもっ一つの概念体系の形で獲得したいという希望と、初めから固く結合して一方、価値観点に結びつけられている自然科学の諸学科、例えば臨床医学やさらに

それ以上に普通言われるところの「科学技術」は、純粋に実用的な「技術学た。これらの学聞がそれらに仕えねばならなかった諸価値、つまり、患者のか、ある

具体的な生産工程の技術的完成などは、これらのどの学科にとってもも揺るぎないものであった。そしてそれらの学科が用いた手段は理論的な学て発見された法

則概念の利用であったし、またそうでしかあり得なかっの構成の面での原理上の進歩はすべて実用的な学科の進歩でもあったし、またそうであり得た。また、確

かに個々の実際問題(ある病症の場合とか、の問題とか)を〔ある法則の〕特殊なケl スとして一般に妥当する法則に一層還元さ

せること、つまり理論的な認識を拡大することは、〔何に役立てるかという目的が

確定している場合には、技術的に実用的な可能性の拡大と直接に結びついていまたそれと同じことなのであった。それから、現代の生物学が、現実のに我々の興

味を引く構成部分、つまりそれがこのようになってそれとは別の97 社会科学的認識の「客観性J

98

らなかったあり方の点で我々の興味を引く構成部分をもまた、一つの普遍妥当的な

〔法則的な〕発展原理の概念で捕らえてしまったとき、その結果この発展原理があの

〔歴史的に興味を引く〕対象にとって重要なすべてのものを〔個別的な意義の点から

でなく〕普遍妥当的な法則の規準の中に組み入れることを少なくとも見かけ上||し

かし実際にはもちろんそうではない||許すことになって、ここにあらゆる科学にお

いてすべての価値観点の神々のたそがれが迫るかに見えたのである。というのは、い

わゆる歴史的に興味を引く事象もまた確かにやはり全現実の一部であり、しかもすべ

ての科学的研究の前提となる因果律は、すべての事象を分解して一般的に妥当する

「諸法則」に溶け込ませることを要求するかに見えたので、さらに最後にこの〔法則

的な〕考えを重大視した自然科学のすばらしい成果が現れてきたので、科学的研究の

意味は事象のもつ法則の発見以外の意味には一般には考えられない、と思われたから

である。ただ「法則的なもの」だけが現象にとって科学的に本質的であることがで

き、「個別的な」諸事象はただ「類型」〔の素材〕としてだけ、つまりここでは法則の

具体的な例としてだけ問題とされ得たのであった。「個別的な事象」そのもののため

に寄せる関心は「科学的ならざる」関心であるように思われたのである。

II 社会科学的認識の「客観性」

自然主義的二児論をこのように嬉々として信ずる風潮が、経済学的諸学科にった強力な反作用をここで跡づげることはできない。国民経済学の本来の価値観対す

る社会主義的な批判と歴史家の研究とが当該観点を怪しいと問題にし始めたに、一方には生物学的研究の強力な発展があり、他方にはへl

ゲルの汎理論の影響が

あって、これらが国民経済学をして概念と現実との関係を全般にわたって明することを邪魔してしまった。その結果はここで我々の興味を引く限りこうであるす

なわち、フィヒテ以来のドイツ観念論の哲学、ドイツ歴史法学派の業績やドイ史派経済学の研究は、自然主義的なドグマの侵入に抵抗して強大な防波堤を築たに

もかかわらず、それでもなお、また一部はこの歴史派経済学の研究が出た結果かえって決定的な点において自然主義的観点は依然として克服されないでしまった

こうして「理論的」研究と「歴史的」研究との関係の問題が、特に我々の専門にて今なお未解決のまま問題として残っているのである。

仲裁の余地もなく、かつ外見上橋渡しもできない厳しさで今日もなお「抽象的理論的な方法は経験的・歴史的な研究に対立している。前者の方法は、現実実その

ままの認識に対して、これの代わりに何らかの「法則」の定式化をもって99

100

また逆に歴史的な考察を単につなぎ合わせただけでは厳密な意味におけ「法則」に到達することも、このどちらも方法的に不可能なことを全く正いる。したがっ

て、かかる法則を獲得するためにはーーというのは、法則を得るう、科学が最高の目標として努めなければならないということは、先の抽象的な方法にとっては

決まりきったことなのであるからl |抽象的・理論的な方法は次

の事実から出発するのである。すなわち、我々は人間の行為の幾つかの連闘それらの事実のままに自ら直接に体験することができ、そのためーーその方信ずる

||それら連関の経過を公理のような明証さをもって直接に理解させでき、こうして幾つかの連関の経過から、経過をそれの「諸法則」を駆使しることができる

と。この認識の唯一の精密な形式、すなわち、直接に直観的に明証で

bt幾つかの法則を定式化することは、しかし同時にまた、それをもとにしてに観察されなかった事象を推論し得る唯一のものであり、したがって経済的な幾つ

かの現象に対して少なくとも抽象的なーーそのために| i 純粋に形式的な幾

つかの命題を、一つの体系に精密自然科学のそれとの類比によって仕上げる社会の複雑さを精神的に支配する唯一の手段である、という。

ることも、

II

ところで、この理論の創設者が初めてまたただひとり法則的な認識と歴史的なとの原理的、方法的な区別をすでになしとげてしまっていたにもかかわらず、とこ

ろ

が今度は彼は、この抽象的な理論の諸命題のたゆに、現実をかかる「法則」し得るという意味での経験的な妥当を要求するのである。なるほど抽象的な経済諸命

題が、それ自身だけ単独で経験的に妥当するという意味ではなくて、問題とている他のすべての要因について、それぞれにふさわしい「精密な」理論が成された

際には、これらすべての抽象的な理論が一つになれば事物の真実性1|別に

言えば現実のうちの知るに値するものーーをその中に包括するに違いない、といううな仕方においてである。さらに精密経済理論が一つの心理的な動機の影響を

突きめ、その他の諸理論は同様なやり方で仮説的妥当性をもっ命題のかたちでそれぞれそ

の他の残りの動機を開示すべき課題をもつことになろう、という。そこで理論的研の成果、すなわち抽象的な価格形成理論とか、利子理論とか、地代理論とか、

その他

の理論のためにここかしこで気まぐれに次のようなことが要求されたのである。

つまり、以上の諸理論は、物理学上の定理との|l 名義上の||類比によって、現

に与えられて実在している諸前提から、量的に一定の結果をーーしたがって最も厳密

101 社会科学的認識の「客観性」

102

な意味での法則をll 生の現実に対して妥当するものとして演揮することに利用でき

るのではないかと。なんとなれば人間の経済は、目的が与えられている場合、手段に

関しては一義的に「決定される」からだ、というのである。その際、何らかのどんな

に簡単な場合でも、以上のような結果を得ょうと努めて何とか手に入れ得るために

は、そのときどきの歴史的な現実の全体を、それのもっすべての因果連闘を含めて

「現に与えられてあるもの」として仮定し、かっそれらすべてが知られていると前しなければならないだろうし、また仮に有限の精神にこのような知識がもたれ

得ると

しても、〔以上の現実のうちの特殊な因果連関の無限のケl スを目の前にして〕一つ

の抽象的な理論に何らかの認識価値があるとは到底考えられない、ということが見逃

されていた。あの経済の諸概念の中に何か精密自然科学に類似したものが作り出され

るという自然主義的偏見が、まさしくこの理論的思想構成物の意味を、誤解させるに

至ったのである。

大事なのは、人聞におげるある特殊な「衝動」、つまり、営利衝動を心理学的にそ

れだけ切り離すことにあるか、さもなければ反対に人間の行動のある特殊な格率、なわち、いわゆる経済上の原則をそれだけ切り離して考察することかにある、

と信じ

II

られた。こうしてあの抽象的な理論は、何らかの心理学的公理に基づくことができる

と考えたのであるが、しかしその結果は次のようなものであった。すなわち、歴史家

たちは、そのような公理が妥当しないことを実証し得るために、しかも経済事象の

〔具体的な〕経過を心理学的に何とか推論し得るために、一つの経験主義的な心理学

に呼びかけるに至ったのである。我々は今、文化諸科学、殊に社会経済学の将来の基

礎として「社会心理学」という||これから創造されるべき||一つの体系的な科学

の意義に対する信仰をこの場所で立ち入って批判しようとは思わない。いずれにして

も、経済現象の心理学的な解釈がこれまで見せた、部分的にはすばらしい研究面の萌

芽こそはまさしく次のことを示している。

つまり、人間のもつ心理学的諸性質の分析からでは社会制度の分析への進展はでき

なくて、まさに逆に諸制度のもつ心理学的な前提諸条件やそれらの心理学的な諸作用

を解明するには、これらの制度についての綿密な知識とそれら制度のもつ連関の科学

的な分析とが前提されると。そこで社会制度が歴史的に関心を引く文化として何かに

よって制約されている点とその制度の文化意義とを認識する際、その具体的な場合に

心理学的な分析は認識を極めて有効に深化することを単に意味しているに過ぎない。

103 社会科学的認識の「客観性J

104

人間の社会的諸関係の中で人間のとる心的反応のうち、我々の関心を引く反応は、ど

んな場合においても、問題となっている関係のもつ特殊な文化意義に応じて特殊個別

化されている。この場合大事なことは、心的な幾つかの動機と心的な幾つかの影響と

が互いに極めて異質的であり、また極めて具体的に組み合わされていることである。

社会心理学的な研究とは、我々の追体験的な理解のために役立つ、その研究の解釈能

力に基づいて、さまざまの個別的な、互いに極めて異なる多種類の文化諸要素を綿密

に吟味することを意味するのである。こうして我々は個々の制度を知ることから出発

して、かかる社会心理学的な研究により、その制度の、文化として何に制約されてい

るかということとその制度の文化意義とを〔この研究を経ないときより〕一層よく精

えんえき

神的に理解するようになるだろうが、しかしこの制度を心理学的な法則から演縛した

り、あるいは心理学的な基本現象から〔因果的に〕説明したりしようとは思わないだ

ろ〉つ。

こういうわけで、抽象的な理論を樹立して、それの心理学からの正当化が正しいか

どうかの問題や「営利衝動」と〔人間の行動の特殊な格率たる〕「経済上の原則」な

どをそれだけ切り離して考察することがどこまで有効かを巡って行われた広範囲にわ

II

たる論争もまた、ほとんど実を結ぶことなく終わったのである。ーー

抽象的な理論を樹立した際に、心理学的な観点からの根本動機に基づいて「演縛す

ること」が問題とされたのは、単に表面の見かけだけの話に過ぎないのであって、実

はむしろ〔あの抽象的な理論において〕人間の文化を扱う科学に固有な、そしてある

点までそれにとって欠くことのできない概念構成の一つの形式の特殊な場合が問題と

されたのである。ここでいくらか少し立ち入ってこのような概念構成を性格づけるこ

とはやり甲斐がある。というのは、それによって我々は社会科学的な認識にとって理

論のもつ意義は何か、と問う原理的な問題にさらに近づくことになるからである。た

だこの場合、我々がそれらを例として引き寄せたり、あるいはそれらを暗示したりす

るような特定の理論的諸構成物が、奉仕しようとするその目的にそれらがあるがまま

で適応するかどうか、すなわち、対象に即し合目的的に構成されているかどうかは今

度の場合に限り論究しないでおく。また例えばいま問題にしている「抽象的な理論」

はどの程度もっと論じ尽くされなければならないかの問題は、結局、このことの科学

的な研究の必要度やそれがどれだけ効用が上がるかの問題でもある。というのは実

は、〔この研究のほかに〕研究されるのを待っている他の問題が幾つもあるからだ。

105 社会科学的認識の「客観性」

106

「限界効用理論」もまた「限界効用の法則」に従うわけである。|! 〔これから論議

をどう進めるか、この点をこう限定しておいて、社会科学における概念構成とに入る〕

抽象的な経済理論のうちに我々は、歴史的な諸現象の「理念」と通例呼んでの総合の一例を見る。その理論は、交換経済に基づく社会組織と自由競争や理的な行

為のもとに聞かれる商品市場における諸事象の理念像を我々に提供しる。この思惟像は、歴史的に関心を引く生活のうちの一定の諸関係と諸事象とを集め

て、そこから思惟によって構成された諸連関の、その中に矛盾のない一つの世界り上げる。内容上この構成は、それ自身一つのユートピアの性格を帯び、現実の

うち

の一定の諸要素を思惟によって昇華させることによって得られたものである。惟構成の、経験的に現に与えられた生活事実に対する関係は、単に次の点に存すな

わち、その思惟構成の中で抽象的に述べられているような諸連関、ここでは

「市場」に依存するとされた諸事象が、現実の中で何らかの程度において作用しい

ることが突き止められ、またそう推定された場合には、(市場をめぐる〕一つの理念

型に基づいてこの連関の特性を実用的に具体的に示し、かつ理解させることがII

という点である。理念型にこのようなことができるということは、〔現実認識の際に

その現実の特性を〕発見する働きをもっ、と共に〔その特性〕叙述のために価値が

あり、窓口むしろ欠くべからざるものでさえあり得る。また研究に対しては理念型概念は〔因果)帰属の判断を教えるものでありたい。つまりそれは〔因果の〕

「仮」

ではないが、しかし〔研究の際、因果の〕仮説の構成に方向を指示するものでありい。またそれは現実にあるものの、そのままの叙述ではないが、しかし叙述に

対して

一義的な表現手段を与えるものでありたいのである。したがって、歴史的に関心を引

くように現に与えられている近代の交換経済的社会組織の「理念」であれば、それ

は、例えば中世の「都市経済」の理念が都市経済を「発生的に見る」概念として構成

された場合と全く同じ論理的諸原則に従って展開されるのである。こうする場合、

「都市経済」の概念は考察されたすべての都市の中に事実として存在する経済諸原則

の平均というようなものとしてでは決してなく、同様に一つの理念型として構成され

るのである。その概念は、一つのまたは幾つかの観点をそれだけ強く一面的に高める

ことによって、そしてこの一面的に強調された観点に適応する個別現象、すなわち、

それらはここには多く、かしこには少なく、所によっては全然ないというように分散

107 社会科学的認識の「客観性j

108

おびただ

してばらばらに存在する移しい個別現象を〔思惟上で〕結合して、それ自身のうち

に(論理上矛盾なく〕統一された一つの思惟像に作り上げることによって獲得されのである。この思惟像は、概念的に純粋に構成されたので現実のうちにはどこ

にも

〔そっくりそのままには〕経験的には見いだすことはできない。それは一つのユーピアである。そこで歴史的な研究に対して、個々のどの場合にも現実が、あの

理にどれほど近いか、それとも遠いか、したがって、ある特定の都市の諸事情のもつ済的な性格が、どの程度まで概念上の意味で「都市経済的」であると見なさ

れ得か、を突き止めるべき課題が生ずるのである。

それにしても、この概念は、探究と具体的な説明との目的のために用心して使さえすれば、その特殊な務めを果たすのである。ーーもっとさらに一つの例を分析

ると、全く同様なやり方で「手工業」の「理念」を一つのユートピアで示すことがで

きる。それは、種々様々な時代と様々な国の手工業者の聞に分散的に見いだされ定の諸特徴を組み合わせ、(社会経済的な観点から〕一面的にそれら特徴を首尾

させながらそれらを昇華し、それ自身のうちに矛盾のない一つの理念像に作り上げいき、こうしてその理念像の中に明示されているような思惟による表現をあの

諸II

に与えるわけである。さらにまた、「手工業」を理念型にまで高めたときに特徴った原理と同一の原理を応用して作り上げられたものと見られる、そういう〔社

活上の〕格率によって、あらゆる分野にわたる経済的活動が、のみならず精さえ支配されているような、一つの社会を描いてみることもできる。さらに進め工業

の理念型のアンチテーゼとして、資本主義的工業組織の、それにふさわ型を近代の大工業のもつ一定の諸特徴から抽象して前者に対立させることもできる

し、またこれに引き続き「資本主義的な」文化、すなわち、私的資本の価値の増いう関心によってのみ支配されているような文化のユートピアを描いてみること

きるのである。そういうユートピアを描こうとすれば、近代の物質的並びに精神的文化生活の、一つ一つ分散して存在する諸特徴を、その特性の点で昇華し、結

合して、我々の考察から見て矛盾のない一つの理念像に作り上げなければならなであろう。そうすればそれは、資本主義的な文化の、一つの「理念」を描く一つ

のみとなるであろう。||この試みが、果たして成功し得るかどうか、またどうすれ成功し得るか、という点には、ここでは全く触れないでおかなければならな

い。この種のユートピアが多く、いや間違いなくそのときどきに非常に多数描かれて109 社会科学的認識の「客観性」

110

かもそのいずれもが他のユートピアと同一ではなく、また、いずれも、経験的なのうちに事実上通用しているような社会状態の秩序として、考察されることはい

よよもってできないが、にもかかわらず、いずれもが資本主義的な文化の「理つの叙述であることを要求し、しかも我々の文化の、それらの骨怯U滑

ちた一定の諸特徴を、実際に現実から取り出して、それらを一つの統一的な作り上げたものである限り、いずれもがそのように要求し得るーーというようなはあ

り得るし、むしろそのことは確かだ、と見なされなければならない。というは、文化現象として我々の関心を引く現象は、通例この我々の関心!l

それらの現象

のもつ「文化意義」1l を非常にさまざまの価値理念から導き出してくるからであ

り、我々は我々で、これらの現象をこれらの価値理念に係わらせることができるある。したがって、現象を我々が我々から見て意義あるものとして考察し得さま

ざまの「観点」があるように、ある一定の文化の理念型のうちに取り上げらる諸連関の選択のために、これまた極めて種々の諸原理が使用されるのである。 |

| 2.2.2 理念型の意義 | しかしかかる理念型的概念が、我々の研

究しようとする経験科学に対してい

かなる意義をもつのか。前もってはっきり言っておくが、存在すべきもの、〔存るものにとっての〕「模範となるもの」なる考えは、我々の論ずるこの純論理的

味での「理念的な」思惟像から、ここではまず慎重に遠、ざけておかなければならな

い、ということである。また、我々の想像力からみて〔そういう因果関係は)十分理由づけられる、したがって、「客観的にあり得る」ものと思われ、また、我

々則定立的知識の点からも適合的だと思われるような〔因果〕諸連闘を構成すること肝要なのである。

歴史的な現実の認識は「客観的な」事実の〔主観を交えぬ〕「無前提的な」模写た

るべきであるし、少なくともそうすることができるという立場に立つ人は、この理型的思惟像に何の価値も認めないであろう。また、論理的な意味における「無

前提」

は、実際の研究上には存在せず、最も簡単な文書の抜粋や記録書でさえも「意義」

に、したがって最高決定者としての価値理念に、関連させることによってのみ何らか

さて、

111 社会科学的認識の「客観性」

112

の科学的意味をもち得るのだ、ということを認識した人でさえ、事実から何かある歴

史的な「ユートピア」を思惟的に構成することを、史的研究が主観などに捕らわれる

べきではない点からして、具体的な説明をする際の危険な手段だと見なすであろう

し、圧倒的にはしかし、単なる遊戯と見なすであろう。そして事実上、果たしてその

際それが純粋な思考の遊戯なのか、それとも科学上実りある概念構成が問われていのかは、先天的には決して決められない。

この場合でも、これを決めるただ一つの規準、すなわち、具体的な文化現象をそれ

がその内外でどのような連関をとり、それが因果的にどう制約されているのか、ま

た、その文化意義は何なのかと認識するに当たって、〔その際の〕理念型が適切かど

うかという成果の規準だけが、ここでも存在するに過ぎないのである。また、〔断ておくが〕抽象的な理念型を構成することは目標として問題とされるのではな

くてしたがって〔経験的な現実認識の〕手段として問題とされるのである。しかしともあ

れ、歴史的な叙述のもつ概念的な諸要素をどんなときでも注意して考察すれば、歴家がある個別的などんなに簡単な事象にせよ、それの具体的な諸連関の事実

を、単とど

認するに止まらず、それ以上にその事象を「性格づける」ためにそれのもつ文化意II

を突き止めようと試みるや否や、彼は通例、理念型という形をとってだけ、鋭くかっ

一義的に規定され得るような、そういう概念を使って研究しているのであるし、また

そうしなければならないことが明らかになるのである。それとも例えば、「個人主義」

「帝国主義」「封建制」「重商主義」「因習的」というような諸概念や同様な種類の無数

の概念構成の手段を用いて我々は思惟し、理解しつつ現実を〔精神的に〕支配しよう

とするのであるが、それらはその内容上なにかある具体的な現象を「無前提的に」叙

述していくことによって決定され得るのか、それとも反対に、若干の具体的諸現象に

共通しているものを抽象しつつ総括することによって決定され得るのか。歴史家の語

る何百もの言葉には、そのような、無反省のままに表現欲に駆られて飛び出てきた無

規定の思惟像が含まれており、それらの像の意義は、さしあたりただ直観的に感じら

れているだけで、明確には思惟されていないのである。

もちろん、次々と多くの場合において、殊に記述的政治史の領域では、その内容の

無規定性はなんら記述の明確さを損なうものでは確かにない。その際には、個々の場

合に、歴史家の思い浮かべているものが感じられているだけで十分なのである。そう

でなければ、個々の場合に対してそのときだけ相対的な意義をもつように、概念内容

113 社会科学的認識の「客観性」

114

を〔その場だけに〕単独に規定することが、思いつかれて頭に浮かぶだけで満足でき

るのである。しかしながら、ある文化現象の有意義性を一層鋭く明確に意識させよう

とすればするほど、単に〔その場限りの〕単独に規定されたものではなくて、全面的

に規定された幾つかの明確な概念を使って研究したいという欲求は、いよいよもって

拒みがたくなってくる。先述の「帝国主義」といった歴史的思惟のあの総合を、すぐ

近い類〔任意の概念の直接上位にある類概念、例えば動物のすぐ近い類は生物〕や種

差〔他の動物、植物に対し人聞を人間たらしめる種差は理性〕といった〔形式論理学

の〕図式に従って「定義」することはもちろんナンセンスである。やってみたいなら

やってみるがよい。語義を確定するこのような形式は、三段論法を使用して研究する

教条的な学科の場において存在するに過ぎない。また〔幾つかの構成部分から成る〕

あの諸概念をそれらの部分に単に「分解しそれらをべたべた描写して」みても、同様

に役立たないし、仮に役立つように見えてもそれは見かけだけに過ぎないのである。

というのは、これらの構成部分のうちのどれが、

一体本質的だと見なされなければな

らないのか、がまさに問われているのであるから。また、概念内容を発生的に〔因果

の面から〕定義しようと試みられなければならない場合には、先に決定された意味で

II

の理念型の形式だけが依然残るのである。理念型は一つの思惟像であって、

ま、歴史的に関心を引く現実であるのでもなければ、ましてや「本来の」現実そのも

のであるのでもなく、いわんやそれは、現実が見本としてその中に当然組み込まれる

ことになっている、一つの図式の任務を果たすためにあるのでもきらきらない。かえ

ってその思惟像は、一つの純粋に理念的な限界概念の意味をもつものであり、我々

は、その像に基づいて現実を測定し、それと現実とを比較するが、こうすること現実の経験的な内容のうちの一定の意義ある構成部分を明瞭ならしめるためなの

であ

る。このような概念は、現実に即してありのままに考え、そのように訓練された我々

の想像力が、市例えばA とB とは〕適合的だと判断するような諸連闘を、客観的可能

性の範曙を用いながら〔思惟的に〕我々が構成する構成体なのである。

このような機能の点では、理念型は、特に歴史的な諸個体を、あるいはそれらの

個々の構成部分を、発生的な点から捕らえた概念で把握しようとする試みなのであ

る。例えば「教会」の概念と「宗派」の概念を取り上げてみよう。両者の概念は、純

粋に分類する立場から両者それぞれを分解していくと、それぞれ標識の複合にれるが、その場合、両者の境界線のみならず、それらの概念内容もまた、いつも依

然

そのま

115 社会科学的認識の「客観性」

116

として互いに流動的たらざるを得ないのである。しかし、もしも私が「宗派」の概念

を発生的に、例えば「宗派精神」が近代文化に対してもったある重要な文化意義に係

わらせて、理解しようとすれば、宗派と近代文化のもつ一定の諸標識だけが本質的と

なるのである。というのは、宗派のもつ一定の諸標識が、近代文化へのあの影響に対

して適合的な因果関係に立つからである。しかしその場合、それと同時にここにれる〔宗派といい、近代文化といい〕概念は〔近代文化に対して宗派がもった影

響点からのみ捕らえた)理念型的なものとなる。つまり、ここで発生的な両概念はれぞれ独立に作られたときの〕概念としての完全な純粋さをもっていないか、

もっいてもただ個々の面でしか代弁していないのである。その他のいつもの場合と同様この場合も、純粋に分類的でない概念はいずれも当然現実からは遠ざかる

のであるだがしかし我々の認識の概念構成的な性質〔対象を直観によって総括するのではな

く、対象を諸要素に分解しこれらを思惟によって概念的に整序して対象の特性をしていく概念構成的な性質〕、つまり、〔現実に対して心に浮かぶ〕表象を変化

させた

ものの一つの連鎖を通してのみ、我々は現実を把握するという事態が、このような

〔原文字表象でない〕概念による速記術を要請するのである。我々の想像力は、II 社会科学的認識の「客観性J

実を明確に概念的に定式化したものを、研究の手段としては確かに何度かは、なしに

済まし得るであろう。ーーだが叙述にとっては、それが一義的であろうと欲する限

り、文化分析の場においては多くの場合、明確に定式化された概念の使用は避けられ

ないのである。この使用を根本的に否認する人は、研究を、文化現象のうちの形式的

な、言わば法制史的な側面だけに制限せざるを得ない。法律規範の秩序ある世界は、

もちろん概念的に明確に規定され得ると同時に、また(法律的な意味から!)、歴史

的な現実に対して妥当するのである。

しかし我々の意味での社会科学的な研究が係わるのは、法規範が実践された際の、

もつ意義なのである。しかるにこの実践的意義は、〔規範に係わる〕経験的所与を一

つの理念的な〔係わり方の〕限界の場合〔理念型)に関係させることによってのみ、

一義的に意識され得ることが非常に多いのである。もし(語の最も広い意味での)歴

史家が、このような理念型を定式化する試みを「理論的な構成」だとして、つまり、

彼の具体的な認識目的から見れば、役に立たないものか、あるいはなしに済まし得る

ものだとして拒否するなら、その結果は、通例文字による定式化や論理的加工を加え

ない類似の構成を、意識的に使うか、無意識的にするか、それとも無規定のまま、

117

118

「感じとられたもの」の領域に入り込んだままでいるか、そのどちらかなのであこれとは逆に〔理論を誤解し〕、自然主義的な偏見に由来する、理論即歴いうよ

うな両者を混合することほど危険なものはない。その際、このことは次のよな形式においてなされるのである。すなわち、あの理論的な概念像の中に歴「本来

の」内容やその「本質」を定着させたと信じるとか、または歴史事実の中に無理やり押し込められるというプロクルステスの寝艇としを利用するとか、それとも

また「理念」を、諸現象の流れの背後にある「本来の」現

実として、つまり、歴史事実の中で実現し尽くされる実際の「力」として実考えるとか、こんな具合にである。

ところで我々は、ある時代の「理念」と言えば、その時代の思想、または理想も、つまりその時代の大衆やその時代に歴史事実として重きをなしていた人自体を

支配していて、そのことによってその時代の文化の特質に対して構成て意義をもった思想、または理想を、まず第一に考えるのに慣れているだけった自然主義的

な偏見の危険の生ずるのは、それだけ明らかである。それにつのことが加わる。第一は〔現実の〕実践的または理論的な思想傾向の意味におII

「理念」と、概念的な補助手段として我々によって思惟により構成されたある時代の

理念型の意味での「理念」との聞には、通例一定の諸関係があるという事情である。

ある時代の特徴を示すなにがしかの社会現象から抽象される一定の社会状態の理念型

は、当時の人々自身には、実践的に追求されるべき理想、少なくとも一定の社会関係

を規制するための格率と考えられていたということはあり得る。||いやむしろこの

ケl スは実際多い||理想と理念型とのこのような関係は、我々が上述し、今日用い

られている中世の「都市経済」という理念型的な概念と、〔当時のツンフト内での〕

「生計の資の援助」の「理念」やその他、教会法学者、殊に聖トl マスの多くの理論

との関係において、確かに存在している。

ましてや、国民経済学の悪評高い「根本概念」、すなわち、「経済的な価値」という

概念についてはますますそうである。スコラ学派からマルクスの理論に至るまで、こ

こで何か「客観的に」妥当すべきもの、つまり存在すべきものについての考えが、価

格形成の経験的な経過からの抽象と混和している。しかも財のもつ「価値」は、二疋

の「自然法的な」諸原則によって規制されるべきだというあの考えは、文化の発展

ーーしかも中世の文化発展に対してだげではなく||に対して測りがたいほどの意義

119 社会科学的認識の「客観性j

120

をもっていたし、今ももっている。そしてこの考えは殊に、経験的な価格形成にく影響を及ぼしてきたのである。しかしながら、あの〔価値などという〕理論的

な概

念の下で何が現に思惟されており、また思惟され得るかは、鋭い、別に言えば的な概念構成によってだけ、実際には一義的に明瞭にされ得るに過ぎないのだ。ー

しかし、(古典経済学の〕抽象的な理論の「ロビンソン物語」を噸笑する者〔派〕も、〔この理論〕より良いもの、つまり、もっと明確なものをその代わりてく

ることができない限りは、いずれにせよ、明笑をやめて反省すべきであろう歴史的に確認され得る、〔ある時代の〕人々を支配している理念があり、一方そう

いう理念に支配される歴史的な現実があって、かかる理念に照応する理念型はそう現実を構成する諸部分をもとにしてそこから抽象されるのであるが、このよう

な理

念とそれに影響される現実の諸構成部分との聞の因果関係は、その際、非常に様々に形成され得るのは当然である。とにかく理念と理念型とは自明のことな本的

に異なったものであることだけは、原理的に固持すべきである。

ところがしかし、さらにこれにもう一つの第二の事情が加わってくるのである。なわち、ある時期の人々を支配している、別に言えば、これらの人々の聞にちり

ぢII

ばらばらに影響している、あの「理念」そのものを、概念的に鋭く把握し得るために

は、その場合問題になっている理念が何かより複雑な思惟像だとするとたちまち、今

度もまた一つの理念型の形で把握するよりほかはないのである。というのは、その理

念は、経験的には、多数の個々人の、しかもその数は不定でかつその数が転々と変わ

る個々人の頭の中で確かに生きており、しかもその個々人の場合にそれぞれの聞でそ

の理念のもつ形式と内容、明瞭さと取る意味の面で非常にさまざまなニュアンスの差

があるからである。例えば、中世のある一定の時代の各個人の精神生活のうち、これ

はその人の「キリスト教」と称してもよい構成部分を、我々が仮にもしそれぞれみな

完全に叙述し得るとすれば、言うまでもなくそれらの構成部分は〔人それぞれによっ

て異なって)果てしなく分化し、また〔それぞれの部分内部で、また部分間で〕矛盾

に満ちあふれた、あらゆる種類の思惟連関と感情連関とのごった返す一つの混沌であ

るであろう。中世の教会としては、信仰と習俗との統一を、間違いなく殊に高度に実

現し得たにもかかわらずそうなのである。そこで、この混沌の中で、あたかも一つの

確定した概念をもつものとして、研究上絶えず使わなければならない中世のその「キ

リスト教」とは、それなら一体何であったのか、中世の諸制度のうちに見いだされ

121 社会科学的認識の「客観性j

122

る、その「キリスト教的なもの」とは、一体どの点にあるのか、と問えば、ここでも

個々のどの場合でも、我々によって構成された一つの純粋な思惟像が用いられている

ことがすぐに明らかになるのである。それは、我々が、一つの〔キリスト教的な、と

いう〕「理念」に結びつけるところの諸教義、教会法的なまた道義的な諸規範、処世

訓やその他無数の個々の諸連関の、一つの〔思惟的な〕結合なのである。つまりそれ

は、我々が理念型的な概念を使わないでは、矛盾なしに全然獲得し得ない一つの総合

なのである。

ところで、〔キリスト教的な理念に見られるような〕以上のような「諸理念」を

我々がそれらを駆使して叙述するところの概念の諸体系〔理念型〕のもつ論理的な構

造は、非常にさまざまであるが、これら諸体系がまた、経験的な現実の中で我々に直

接与えられているものに対して〔例えば個々人の場合に対して〕取る関係も極めてさ

まざまであることは当然である。なお次のような場合が問題とされる場合には、右の

二つの事態は比較的、簡単に構成される。つまり、生の人々の心をしっかり捕らえて

歴史的な諸影響を生んだものが、定式で容易に把握され得る、一つまたは幾つかの理

論的な人を導く命題例えば、カルヴィンの神の予定説の信何のようなーーII

場合か、あるいは明確に定式化され得るような道義的な要請である場合であって、こ

れらの場合には、我々はあの「理念」を、人を導くこの諸命題から論理的に展開され

た幾つかの思想の一つのヒエラルヒ1 に組織することができるほどである。ただ人の

心を捕らえるこの場合でさえ、容易に見逃されがちなのは次のことである。つまり、

思想のもつ純論理的に説得する力の意義がたとえ歴史現象の中でいかに強力であった

にせよ||マルクス主義はこのことに対する顕著な例であるl l i 〔例えばカルヴィン

の教説に動かされて行為した)人々の頭の中では〔生起した〕経験的・歴史的な出来

事は通例、心理的に制約されたものとして理解されるべきであって、論理的に制約さ

れたものとして理解される必要はない、ということである。

ところで、歴史的に影響を及ぼしている諸理念に関する、このような総合のもつ理

念型的な性格が、前述の簡単な場合よりも一層明瞭に現れるのは、あの根本的な人を

導く諸命題と〔道義的な〕諸要請とが、次のような個々人の頭の中には全然働いてい

ないか、それとも、もはや働いていない場合である。つまり、これらの個人が、これ

らの諸命題や要請から論理的に結果として生じた思想によって支配されているか、そ

れとも連想によってこれらの諸命題などのことが思い起こされるような思想によって

123 社会科学的認識の「客観性j

124

支配されているのである。こうなるのは、先の諸命題や要請の際に歴史的に本来これ

らの諸命題などの基礎にあった「理念」が死滅してしまったか、それとも一般に単に

必然的な論理の結果としてあの理念が、遠く広く拡散してしまったからである。ま

た、我々が「理念」として構成するあの総合の性格が、さらにもっと決定的に現れる

のは、あの根本的な人を導く諸命題が〔先の場合と違って〕最初から不完全にしか意

識されなかったか、あるいは明確には全然意識されず、あるいは少なくともそれら諸

命題が明確な思惟連関の形式を取らなかった場合である。そこで我々がもし理念構成

の手続きを取るとすると、これは限りなくよく行われていることだし、また行わなけ

ればならないことだが、この理念Jl 例えばある一定時期の「自由主義」やまたは

「メソディスト派」の理念、あるいは何らかの思想的に幼稚な「社会主義」のある変

種についての理念|[ の場合に問題となるのは、我々がこの論文で理念型を具体的に

最初に構成した場合の、ある経済時期の「原理」の諸総合と全く同一の性格をもっ、

一つの純粋な理念型である。それらの叙述が問題であるところの諸連関の範囲が、広

く包括的であればあるほど、またそれらの連関の文化意義が、今も多角的であればあ

るほど、これらの連関を一つの概念体系ないし思惟体系で総括し、体系づける叙述

II

は、理念型の性格にそれだけますます近づき、一方、この種の一つの概念で叙述をませることがそれだけますますできなくなり、他方、〔見いだされる〕有意義

性のえず新たな側面を、新たな理念型概念を構成することによって意識にもたらそうとす

る絶えざる試みが、それだけ一層当然のこととして、また、不可避的に繰り返されのである。

例えば〔長期間にわたり、諸連関の範囲も数も広範多数で、文化意義も多角キリスト教などの「本質」といったものについて叙述をしようとすれば、どれもも理

念型を用いるのであるが、これを経験的に事実存在したキリスト教の歴史的述と見なされたいと思えば、その際には、いつも、また必然的に、極めて相対的なっ

極めて問題を残す妥当性だけしかもたない理念型となるに過ぎない。しかしこれ反して、それら理念型がそれらに基づいて(キリスト教をめぐる〕現実を比較し

測する概念的な手段としてもっぱら用いられると、〔キリスト教の本質についての究にとっては高い発見的な価値をもち、それの叙述にとっては高い体系的な価

値をっ理念型となるのである。このような機能の点においては、理念型は、まさに不可なものなのである。ところが、〔キリスト教に関する〕このような理念型

的な叙述に

125 社会科学的認識の「客観性」

126

は、通例その叙述の意味をさらにもっと紛糾させる、もう一つの他の要素がいるのである。通例、付着した際の理念型的叙述になると、単に論母てのみならず、

実践的な意味においても模範型でありたいと望み、少なくとのうちにそうなっているのである。つまり、||我々の例で言えば| iこの場合のキ

リスト教は、叙述者の見解によれば(叙述者の信ずるように〕砂かかゆの、つまりそれは、永遠に価値に満ち満ちているがゆえU僚かか居わ〔キリスト教

の〕「本質的であるもの」を含む模範型であって欲しいのである。それにしてものような模範型は、それが意識されて生ずるか、ーーもっと頻繁にはl|意識さ

れな

いで生ずるのであるが、その際には、その模範型は、〔叙述者のキリストの)理想なのであって、叙述者がキリスト教を〔理想的に〕一枠冊にキリスト教を係わ

らしめているのである。これらの理想は、彼が、同時にキリスト教的な「理念」を遂行するための課題と目標なのであって、かかるたもちろん同時代の他の人々

がキリスト教に係わらしめた価値やまたひょっ始キリスト教徒がキリスト教に係わらしめたそれとも非常に異なったものし、それどころか疑いもなくいつも異

なったものであるであろう。その場合II

し、これらの「理念」は、かかる意味をもつことによって、当然〔経験的なものを認

識する際の〕純論理的な補助手段ではもはやなく、またそれに基づいて現実が比較し

つつ測定される概念でももはやなくて、むしろ理念は理想となり、この理想に基づい

て現実が〔主観的に〕価値判断されているのである。ここでは経験的なものを何らか

の価値に係わらしめるという純理論的な過程が眼目となっているのではもはやなく、

キリスト教なる「概念」の中に組み入れられた〔叙述者の〕価値判断が眼目となって

いるのである。ここで理念型は、経験的な妥当性を要求している聞に、それは〔経験

的な妥当性を要求する世界を突き出て、叙述者が〕キリスト教を〔自らの〕価値判断

によって解釈する世界に高く羽ばたいているのである。

こうして経験科学の地盤は見捨てられ、そこにあるのは、一つの個人的な信仰告白

なのであって、理念・型的な概念構成がそこにあるのではない。この区別はこのよう

に原理的であるのであるが、それなのに「理念」の根本的に異なるあの二つの意味の

混合は、史的研究の進行の中で実に頻繁に現れる。このような混合は、記述的な歴史

家が、ある個人またはある時代に対して、彼自身の「見解」を展開し始めるや否や、

いつも容易に生ずるのである。シュロツサ〈いはが合理主義の精神127 社会科学的認識の「客観性」

128

変わったりしない〔普遍的な〕倫理の規準を〔対象に対して〕用いたのとは反相対主義的に〔対象を見るように〕訓練された現代の歴史家は、彼が述べる時、

一方では〔客観的に〕「その時代その時代そのものから理解」しようとし、にもわらず他方では、自己の「価値評価」をも加えようとするのであるが、その際自

己の

評価の諸規準を〔対象としている〕「素材」から引き出そうとする欲求、つま想の意味での「理念」を「理念型」の意味での「理念」から発生させようとの欲求

を

もつのである。

そして、このような処理のもつ美的な魅力は、歴史家を絶えず誘惑して、この二つ

の理念を分離する線を抹殺させようとするのである。ー!こうすることはひいては、

一方では価値判断を見限ることができず、他方では〔このように、主観的な判断なの

に〕それらの判断に対する責任を自ら拒否し〔それを対象に転嫁させようと〕中途半端な仕業になるのである。これに対して、現実を論理的な意味での理念型に

論

理的に比較しながら係わらしめることと、現実を理想をもととして価値評価しなが〔主観的に〕判断することとを厳しく区別することは、学問的な自己抑制の基

本的な

責務であり、かつ〔理念型の意味での理念から理想の意味での理念を〕横領すること

II 社会科学的認識の「客観性j

を防ぐ唯一の手段でもあるのである。もう一度繰り返し言えば、我々の意味での念型」は、評価的な価値判断には全く無関心なものであって、〔概念としての〕

純論

理的な「完全性」以外にはいかなるものにも係わりをもたないのである。したがっ

て、娼家の理念型もあるし、同様に諸宗教の理念型もあり、また前者の中には、の警察倫理の立場から見て技術的に「合目的的」だと、仮に思えば思えるような

娼ふさわ

に関する理念型もあれば、娼家のうちには以上の目的に全く相応しくないそれの理念

型もあるのである。

ここでは国家概念の論理的な構造の問題という非常に内容的に複雑で、しかも興味

津々たる場合について立ち入って詳論することは、やむを得、ず放っておかなければな

らない。ただこれについて以下のことだけは書き記しておこう。つまり、経験的な現

実の中で、「国家」なる観念に相当するような事実は何かと問うとき、我々が見いだ

すものは、分散してばらばらになっている、積極的また受忍的な無数の人間の行と、実際上の〔人間〕関係や法的に規制された無数の関係とであって、これらの

行為

や関係は、時には一回限りの、時には規則的に繰り返す性質をもちながら、一つの理

念によって、つまり、事実上妥当している、あるいは妥当すべき規範に対する信仰

129

130

と、人間対人間の支配諸関係〔の正当さ)に対する信何とによって、締めくくられて

いることである。このような信何は、あるいは思想的に論理展開済みの知的な財産と

して存在していることもあり、あるいは漢と感じられ、あるいは受動的に受けとめら

れて、非常にさまざまなニュアンスをもちながら、各個人の頭脳の中に存在している

のである。そしてその際各個人は、〔次のようなことは普通ないげれども〕仮にこの

「理念」を実際に自ら理念として明確に思惟するのだったら、この理念を論理展開し

ようとする「一般国家学」を必要とさえしないであろう。ところで、この学問上の国

家概念は、たとえそれがどのように定式化されようとも、もちろんいつも我々が一定

の認識目的のために行う一つの総合なのである。他方しかし、この国家なる概念は、

歴史上の人々の頭脳の中に見いだされる明確でない総合からも抽象される。それか

ら、歴史的に関心を引く「国家」が、当時の人々のあの不明瞭な総合の中で受げ取る

具体的な内容は、またもや理念型概念に基づいて整序することによってのみ、直観に

もたらされ得るのである。また、次のようなことが生ずるが、それは、この総合が、

いかにその当時の人々によって論理的にはいつも不完全な形式において仕上げられる

とはいえ、彼らがこのように自ら国家について作る「理念」||例えば、「事務的な」

II

アメリカ的な見方に対するドイツの「有機体的な」国家形而上学1 ーのあり方は、彼

らにとって優れて実践的な意義をもつのである。別に言えば、ここでもまた妥当きだと、少なくとも妥当すると、信じられた実践的な国家理念と、認識目的のた

め構成された国家の理論的な理念型とが平行し、相互に他へ移行しようとするえず示しているのである。このことはなんら疑う余地もないことである。| |

以上我々は、「理念型」を主として||絶対的ではなかったとしても||個別的な、

つまり、それらの唯一無二の性質の点で意義をもっ諸連関||例えばキリスト教本主義などのようなーーを測定し、また、体系的に性格づげるための思惟による

構成

として意図的に考察してきた。こうしたのは、文化現象の領域において抽象的的なものと抽象的に類的なものとが、あたかも一致するかのようにみる、一ってい

る見解を排除するためにであった。両者は一致しないのである。何度れ、しかも誤用されたために、ひどく信用をなくした「類型的なるもの」のここで原理的に

分析することはできないが、しかしそれでも、これまでの論かに我々は、(文化現象にまつわりつく〕「偶然的なもの」を排除しておい〔我々が資本主義の「イ

ギリス型」とか後進の「ドイツ型」とか言う場合〕131 社会科学的認識の「客観性」

132

ることは、歴史的に意義ある個体を取り扱う場合においても、また外ならずこの場合

にこそ偉い山しいものだ、ということが分かるのである。さてし構成部分として、また具体的な歴史的な概念の構成部分として絶えず見いだされるあ

の類概念もまた、もちろんそれらの類概念から概念的に本質的な一定の諸要素を抽象

し、昇華することによって理念型として形成され得るのである。のみならず、この場

合は理念型的な概念が実際上ことによく使用される重要な場合なのであって、どんな

個別的な理念型も類概念的であり、しかも理念型として形成された概念的諸要素から

成り立つのである。

この場合においても、しかし、理念型的概念のこれだけがもっ特殊な論理的な機能

が現れる。例えば、「交換」の概念も、つまり私が、この概念の構成部分のもつ意義

を問わないで、したがって単に、その言葉の日常の使用を分析する限り、多くの現象

に共通に見いだされる〔交換という〕標識の一つの複合という意味で、単なる類概念

とど

に止まるのである。しかし、今私が、この概念を例えば「限界効用の法則」に係わら

せ、経済的に合理的な経過としての「経済的交換」の概念を構成するとしよう。その

場合この概念は、論理的に十分に展開されたあらゆる概念と同じく、その交換が、進

II

行する際の「類型的な」諸条件についての一つの判断を自らに含むことになる。その

概念は発生的な性格を帯びると同時に、論理的な意味においては理念型的となり、つ

まりそれは、経験的な現実からは遠ざかって、現実は単にそれと比較され、それに関

係づけられ得るに過ぎなくなるのである。類似のことは、国民経済学のいわゆる「根

本概念」のどれにも通用する。すなわちこれらは、発生的な形式を取って理念型とし

てのみ〔論理〕展開され得るに過ぎないのである。経験的な諸現象に共通しているも

のを、単にまとめる単純な類概念と、類的な理念型||例えば手工業の「本質」につ

いての理念型的概念のようにーーとの聞の対立は、一つ一つの場合にはもちろん流動

的であろう。じかし、いかなる類概念も、かかるものとしては、「類型的な」性格を

もつものではなくて、また〔類型という限り〕純粋な、類的な「平均的」・類型とい

ったものは存在しない。我々が、どこかで||例えば統計学の場合に||「類型的

な」大きさについて語るとしても、その際、単なる平均以上のものが言われているの

である。現実の中で大量現象として現れている、幾つかの出来事の単なる分類が、問

題であればあるほど、それだけ類概念が肝要なのであるが、それに反して、それらの

出来事の構成諸部分のうちの特殊な文化意義がそれらに基づいている幾つかの部分か

133 社会科学的認識の「客観性」

134

ら、複雑な歴史的な諸連闘を概念的に形成しようとすればするほど、それだけその概

念! i または概念体系l ーはそれ自体いよいよ理念型の性格をもってくるのである。

というのは、理念型的な概念構成の目的は、いつでもどこでも類的なものではなく

て、むしろ逆に、文化諸現象の独自性を鋭く意識にもたらすことにあるからである。

理念型が、また類的な理念型も、役立てられることができ、かっ、役立てられてい

るという事実は、もう一つの別な事態との関連のうちに、初めて方法論的な興味を提

供している。

これまで我々は、理念型を本質的には次のような諸連聞に関する抽象的な概念とし

てだけ見てきた。つまり、その際諸連関は、現象の流れの中にあってじっと動かない

ものとして、また発展が、それらに拠って行われる歴史的に意義ある個体として、

我々によって表象されているのである。ところでしかし、この際一つの錯綜した事態

が現れる。というのはそれは、社会科学の目標は現実を「諸法則」に還元することで

なければならないという、自然主義的な先入観が〔偶然を伴わないものとして構成さ

れた〕「類型的なもの」の概念を借りて、驚くほど容易にまたもや忍び込ませて生じ

たものなのである。また、(歴史的な個体のみならず〕さまざまな発展もまた、やは

II

り理念型として構成され、かかる発展の構成は実に優れた〔事実の発展に対する〕発

見的な価値をもち得る。ところがその際〔発展の〕理念型と現実〔の発展〕とが互い

に無理に交じり合うという、殊のほか実に大きな〔自然主義的な先入観のもつ〕危険

が生ずるのである。例えば厳密に「手工業に倣って」組織されたある社会において、

資本蓄積の唯一の源泉は〔手工業ではなく〕地代であるかもしれないという理論的成

果に達したとする。その場合には、その成果をもとにして、二疋の単純な諸要因||

土地が限られているとか、人口が増加するとか、貴金属が流入するとか、生活態度の

合理化とかーーだけによって条件づけられた、手工業的な経済様式から資本主義的な

それへの一つの再編成に関する〔発展の〕理念像を構成1 11 ここではその構成の当否

を詮索することは結局のところできないがーーすることは恐らくできよう。構成され

た発展の経過が、事実上経験的に歴史的な発展のそれであったかどうかは、理念型と

「事実」との聞を比較対照する方法で、この構成を〔事実の発展を〕発見する手段と

して援用して初めて〔事実の発展を発見することも、しないこともあり得ると〕吟味

され得るだろう。そして、理念型は「正しく」構成されていながら、事実上の経過

は、理念型的なそれに対応していないとすれば、それによって、中世の社会はまさに

135 社会科学的認識の「客観性」

136

決定的な諸点において、厳密には「手工業的な」それでは全然なかったという証明

が、もたらされるであろう。そしてさらに、この理念型が、発見的に「理想的な」仕

方で構成されていたとすれば||このことが我々の例の場合にそのように構成され得

ているかどうか、またどのようにしたらそのようになり得るかはここでは全く問題外

のことにしてーーその場合にはこの理念型は〔副産物として〕逆に中世社会のうちの

手工業的でないあの構成部分を、それらの独自性とそれらの歴史的な意義の点で(こ

の理念型を用いない場合よりも〕鋭く把握していく道へと研究を方向づけるであろ

う。理念型が、もしもこのような成果に行き着くとすれば、それは、現実的にはその

ような理念型的なものがそこに本来存在しなかったことを表明することによって、ま

さに自己の論理的な目的を果たしたことになる。

理念型は||この場合には||一つの立てた仮説が(現実に対して妥当するかしな

いかの〕検証であったのである。かくて、理念型的な発展の構成と〔生の〕歴史事実

とは厳しく区別されるべき二つのものであり、またこの構成は、ここでは単に一つの

歴史的に関心を引く出来事を、我々の〔因果〕認識の現状をもととしてあり得る幾つ

かの原因の範囲のうちから、当該出来事の真の原因を取り出して、これに計画的に正

II

当に帰属させるための手段であった、ということをいつも心に留めておく限り、〔事

実としての〕出来事は、〔この構成の使用に対して〕なんら方法論上の疑惑を示しは

しないのである。

ところが、この区別に厳しく固執することは、経験上次のような事情によって非常

に困難になってくることがよくある。つまり、理念型ゃあるいは理念型的な発展の正

しさを具象的に証明するために、人は経験的・歴史的な現実からの実物資料によっ

て、それを明らかにしようとするだろうから。その際、この処置はそれ自身としては

全く正当なのだが、ただ次のような点に危険が潜んでいる。つまりここで〔理念型な〕理論が知り得る複雑多岐な歴史事実を目前にして、それに仕える召使とな

るのな

らよいが、そうではなくて事実が理論の召使となるかのような外観を呈する点に危険

があるのである。そして理論家には、理論に対する事実のこのような召使の関係を正

常なものと見なしたり、あるいはもっといけないことには、理論と歴史事実とを互い

に混合し、しかも本当に両者を互いにすり替えてしまう誘惑が容易に生ずるのであ

る。かかる危険なケl スが、もっとひどく現れるのは次の場合である。

ある発展を理念的に構成する場合に、一定の文化像のもつ、幾つかの理念型(例え

137 社会科学的認識の「客観性」

138

ば、「封鎖的家内経済」〔ヴェ1 パi の言うオイコス経済〕から出発して〔近世に及

ぶ〕幾つかの工業的経営様式の理念型、またはひょっとして「苦しい時の神頼みとうときの神々」から始める宗教上の諸概念)を概念的に分類して構成するので

ある

が、かかる概念上の分類が、〔事実上の〕発生的な分類と間違えられてしまう場合ある。こうする場合には、選び出された概念の諸標識に応じてその結果生ずる

諸類型

の配列順序は、これらの類型が〔実際に関連して〕法則的に必然的な一つの歴史的継起として現れることになる。こうして前者では諸概念の論理的な配列があ

り、後者

では諸概念を〔一定の〕空間、時間と因果的な結合の中に経験的に配置することにな

るのであるが、これら両者が互いに非常によく接合されているように見えるものだか

ら、現実の中であの論理的な構成が実際に妥当することを確証するために、〔あの構

成のように現実がなるように〕現実に暴力を加えようとする誘惑はほとんど抵抗しが

たくなるのである。

我々から見てことのほか非常に重要な理念型的な構成の事例、すなわち、マルクス

について論証することは、これまで故意に避けてきた。それは、マルクス解釈を私の

論議の中に引き入れることによって、叙述をさらに紛糾させることを避けるためと、

II

この偉大な思想家について、およびこの人のことに関連して、生ずる文献を批判的な

分析の対象とこれから規則的にするであろう、我が雑誌の諸論文を出し抜かないため

にであった。したがってここでは、特殊マルクス主義的な「諸法則」とその発展諸構

成とはすべて||それらが理論的に欠陥がない限り||当然に理念型的な性格をも

っ、ということだけは確認しておこう。また、マルクス主義的な諸理念型を、それら

を現実と突き合わせ、比較するために用いる場合には、これらの理念型は、優れた、

それどころか独自な発見的な意義をもつのであるが、他方、これらの理念型が経験的

に妥当すると表象されたり、のみならず実際の(別に言えば、実は形而上学的な)

〔現象に対して‘背後から働いている〕「作用力」とか〔現象の取っている実際の〕「傾

向」とかと表象されるや否や、これらの理念型は危険なものとなるのである。かつて

マルクス主義的な諸概念を使って研究をした誰もが、以上の、意義をもっ点と危険な

点とを知っている。

類概念l l 理念型||理念型的な類概念|| 経験的に歴史的な関心を引く人々に影

響を及ぼしている思想の組み合わせという意味での理念|| このような理念の理念型

||歴史的な関心を引く人々を動かしている理想|| このような理想の理念型|| 歴

139 社会科学的認識の「客観性J

140

史家がそれに歴史事実を係わらせている理想|| 経験的なデータをそれの例証に利用

しながらの理論的な構成|| 理論的な概念を理念の極限の場合として利用しながら歴

史事実を探究すること||以上の場合そこには、この論文ではただ暗示するにとどめ

たに過ぎない、さまざまな面倒なことが起こり得るのであって、純粋に思惟的な構成

が、直接に与えられている事柄のもつ経験的な現実に対して取る関係は、一つ一つの

どんな場合でも問題は残すのである。| |このように方法上の見本だけでももう、文

化科学の領域においていつまでも生き続けている概念的・方法論的な諸問題が、いか

に限りなく錯綜しているかがわかろう。それで我々は、問題だけを示しておくつもり

のこの論文では、実際上の方法論的な諸問題に真剣に取り組み、また理念型的な認識

が「法則的な」認識とどんな関係にあるか、理念型的な概念は集合概念とどんな関係

に立つかなどの問題に立ち入って論究することは、全く断念せざるを得なかったので |

| 2.2.3 認識の主観的・歴史的制約 | 以

上、纏々説明した後でも、歴史家はなお依然として、概念構成や構成の取る理念

II

型的(一面的)な形式が〔ある学科を〕支配していることは、その学科がまだ大人に

成り切っていない特殊な徴候だと、繰り返し言い張り続けるであろう。そしてそれは

ある意味では正当である。もちろんその場合、歴史家が唱える論理の運びとは別な論

理によってではあるが。我々は、〔理念型について〕歴史学以外の別な学科から二、

三の例を挙げてみよう。確かに、〔文法をマスターするのに〕悩む〔ギムナジウムの〕

四年生は初歩的な言語学者と同様に、まず言語を「有機的に組織されたもの」とし

て、すなわち、幾つかの規則によって支配されている超経験的な全体として思い浮か

べているのは正しいが、しかし言語学の課題は、かかるものとしては、|| 文法規則

として|| どおな規則が妥当することになるかを確立するところにあるのである。つ

まりクルスカが例えば行ったように、「文章語」を論理的に整理し、言葉の内容を幾

つかの規則に還元することは、「言語学」に課せられた通常第一の課題になるのであ

る。ところが、このことに反対して、今日ある指導的な言語学者は、「ありとあらゆ

る個々人の話す言葉」こそ言語学の対象なのだと宣言しているとすれば、このような

研究計画を立てることさえ、文章語の中に相対的に確かな〔言語の規則に関する〕理

念型がすでに存在しているからこそ、できるに過ぎないのであって、もしそれを使つ

141 社会科学的認識の「客観性J

142

て研究し得るのでなければ、話し言葉の果てしない多様性を前にして、どの方向に、

またどこへ行き着くか分からぬまま、途方に暮れるであろう(実際は少なくとも暗黙

のうちに理念型を使って研究しているのであるが)。||そしてまた、自然法的な国

家理論や有機体的な国家理論の構成は、以上の場合と同じ働きをしていたし、また、

例えば||我々の意味での理念型を想起してくれれば||パンジャマン・コンスタン

の古代国家の理論は、上と同様に経験的な事実の大海の中で自己がどこへどう行くべ

きかが分かるまでの、言わば避難港としての機能を果たしていたのである。

科学が成熟してくるということは、実際上したがって、理念型が経験的に妥当する

とか、あるいは類概念とか、考えられているような場合には、こう考えられた理念型

をいつも克服することを意味するのである。しかしながら、例えばコンスタンの味わ

い深い構成を、古代の国家生活のなにがしかの側面とその生活の歴史的に関心を引く

独自性とを明示するために利用することは、我々があの構成の理念型的な性格を慎重

に保持する限り、今日でも全く正当である。それどころか、なかんずく、永遠の若さ

が賦与されている幾つかの科学があり、しかも歴史的に研究する学科がそうなのであ

って、永遠に流れ行く文化の流れが、それらに絶えず新たな問題設定をもたらすとこ

II

ろの学科がそうなのである。これらの学科においては、どんな理念型的な構成でもい

つかは色あせて、だが同時に、いつも新たな理念型的な構成を作らざるを得ないこと

が、これら学科の課題の本質の中に存しているのである。

史的研究上の概念とは、「本来何なのか」「真実とは何なのか」と、その意味を突き

とめようとする試みは、絶えず繰り返されるが、しかしその試みには、これで良しと

いう終わりは決してない。したがって、全く通常のことなのだが、それらを使って歴

史学が絶えず研究するところの総合は、単に相対的にのみ規定された概念に止まる

か、それとも、概念内容を一義的にすることが、どうしてもなされなければならなく

なると、その概念は、抽象的な理念型となり、こうして概念は、理論的な、したがっ

て「一面的な」ある観点からのものという意味で、姿を現すことになる。その際現実

は、この観点から照らし出され、また、現実はこの観点に係わらしめられ得るのであ

る。しかしながら、かかる概念は、現実がくまなくその中に組み入れられようと思え

ばできるような図式としては、当然のことながら役立たないことは明らかである。と

いうのは、現実のそのときどきに意義ある構成部分を把握するために、なしに済まし

得ない、あの思惟体系は、どれを取っても間違いなく現実の汲めども尽きぬ豊かさを

143 社会科学的認識の「客観性」

144

汲み取ることはできないからである。また、あの思惟体系はどれも、そのときどきに

我々が関心をもっ範囲内に、我々が引き入れた幾つかの事実の示す混沌に、そのとき

どきの我々の〔因果などについての)知識の現状と、我々がそのときどきに自由に使

い得る概念的な構成体とに拠って、秩序をもたらそうとする試み以外の何物でもない

のである。また、過去の人々は、直接に与えられている現実を思惟によって加工する

ことを通して、しかしこれを別に言えば実は、あの現実を〔何らかの一面的な観点に

基づいて〕思惟的に整理し直すことを通して、さらに彼らのその時の認識の状態と彼

らのその時の関心の方向とに照応した幾つかの概念の中に、整理し直された現実を、

組み入れ、秩序づけ、統合することを通して、彼らは、彼らのもつ思惟装置を展開し

たのであるが、この思惟装置から生じたものは、我々が、〔新たな思惟装置を展開し

ながら〕新たな認識に基づいて現実から獲得することができ、また、獲得したいと思

うことと、絶えず対決することになるのである。かかる戦いのうちに、文化科学的な

研究の進歩は遂げられていく。したがって、かかる科学の研究成果というのは、我々

くわだ

がそれらを駆使して現実を把握しようと企てるところのあの諸概念の絶えざる変形過

程なのである。

II

かくて社会生活に関する科学のとる史的展開は、事実を概念構成によって思惟的に

整序しようとする試み||かくて獲得された思惟像の、科学的な視野の拡大と〔その他の新たなものへの〕推移による解体||次いでかく変化した基礎に基づく

諸概の新たな構成||以上の三者の聞の絶えざる交替であり、これからもそうあり続ける

のである。しかし、こう言ったからといって、いやしくも概念体系を構成しようとす

る試みに、ひょっとして誤りがあったのではないかというのではなくて||どんな科

学も、また単に記述するだけの歴史叙述でも、そのときどきの持ち合わせの概念を使

って仕事をするのだが1 1 1むしろ、以上の三者交替ということのうちに、次のことが

言い表されている。つまり、人間の文化を扱う科学においては、諸概念の構成は、問

題の提起、設定に左右され、問題の提起は、〔提起者自身が関与する、その時の〕文

化の内容自身が変わるとともに変遷し得るという、その事態が言い表されているので

ある。文化科学における概念と概念化された現実とのつながりは、このようなどんな

総合でももっ、いつかは色あせ過去のものとなる性質から免れることはできない。

我々の科学の領域においては、むしろ、偉大な概念的な構成の幾つかの試みがそれぞ

れ価値をもったということは、その試みの基礎にあったところの観点の意義の限界

145 社会科学的認識の「客観性」

146

を、それ自らがはっきり明るみに出したという点に、通常まさに存したのである。

社会科学の領域における最も実り多き進歩は、〔研究者自身の時代におげる〕実的な文化諸問題の推移に、それに即するように結びつき、〔既存の〕概念構成の

批という形を帯びることにある。かくて、社会科学の領域においては、かかる批判とい

う目的と、それと共に〔既存の構成を構成たらしめた〕総合の諸原則の研究とに貢献

することが、我々の雑誌の最も大事な課題の一つになるであろう。ーー

以上述べてきたところから引き出される論理的な帰結のゆえに、我々は、今や次の

ような一点に到達する。すなわち、我々の見解は、我々自身も間違いなくその学派の

子なのだが、そういう歴史学派の多くの、また優れた代表者たちの見解と、恐らくあ

ちこちで意見を異にする一点に達するのである。というのは、これら代表者たちは、

しばしば、時に明瞭に、時に暗黙のうちに、次のような見解に固執しているからであ

る。つまり、あらゆる科学の最終目標、つまり、その目的は、当該科学の資料を諸概

念からなる一つの体系の中に組み入れ、秩序づけ、統合することにあり、かかる概の内容は、経験的な規則性の観察、仮説の構成と仮説の検証とによって獲得さ

れるきであり、しかもじっくりと焦らずに完成されるべきであって、こうした作業からい

II

つの日か一つの「完結した」、それゆえに、〔その科学からあらゆる新たな資料も棚拝されるような科学が成立するであろう、というのである。このような目標

からば、現代の歴史的・帰納的な研究は、我々の学科の不完全さによって条件づげられ予備研究ということになる。したがって、このような考察方法の立場から

見れば、

〔理念型のような〕鋭い概念の構成や使用ほど憂慮すべきものはないと、思われ違いない。というのは、この立場からは、構成、使用は、はるか未来のあの〔概

念体系の完成という〕目標を性急に先取りしようと努める羽目になっていると、えるからである。||このような見方は、古代的・スコラ的な認識論の立場に立

て原理的には論争の余地のない、確かなものであろう。そして実際、歴史学派の多く専門研究者たちの血の中に今もなお深くこびりついているのは、外でもない

この論なのである。彼らによれば、概念の目的とは、「客観的な」現実を、表象によ模写することだと前提されている。したがって、〔理念型のような一面的な

観点での〕鋭い概念はすべて、非現実的だと、彼らは繰り返し繰り返し指摘してきたある。しかしながら、カントに帰りつつある現代の認識論の根本思想、つま

り、はむしろ、経験的な所与を精神的に支配するという目

的のための思惟的な手段であ

147 社会科学的認識の「客観性」

148

り、ただそれだけのものでしかあり得ないことを、とことんまで考え抜いた人にとっ

ては、鋭い発生的な概念は必然的に理念型になるという事実があっても、そのこかかる概念の構成を否定はしないであろう。考え抜いた彼にとっては、概念と史

研究との関係は、歴史学派の人びととは逆になる。歴史学派のあの最終目標は、とっては論理的に不可能に思われ、諸概念は彼には目標ではなく、個別的な観点

見て意義ある諸連関を認識するという目的のための手段なのである。そして史的上の概念の内容が、必然的に変遷し得るものであればこそ、かかる概念は必然的

のつど鋭く定式化されなければならない。彼の求めるのは、かかる概念を使用す合にはいつも、理念的な思惟上の構成物であるという、その性格が、入念に保持

さ

れ、〔研究者が構成する〕理念型と〔対象の)歴史事実とが混同されないことだあろう。また、指導的な価値理念が〔時代と共に〕交替することが不可避なるが

ゆえ

に、〔それと共に変わる史的概念でなく〕真に決定的な史的概念を求め、それを的な最終目標とすることは、問題とならないのであるから、彼は、次のように信

であろう。すなわち、個々の、そのつど指導的な観点から見て鋭くかっ一義的な概が構成されることによってこそ、まさに、かかる概念の妥当する限界が、その

つどII

確に意識に止めおかれる可能性が与えられると。

ところで、個々の場合の具体的な歴史的に関心を引く連関は、はっきり規定された

概念に絶えず関係させなくても、その経過のままに十分具象的に述べられ得るという

ことが、指摘されるであろうし、そのことは、我々自身認めたところである。したが

って、政治史家についてはすでに言われているのだが、それと同様に、我々の学科の

歴史家に対しても、「生のままの言葉」で述べて差し支えない、と要求されるであろ

う。それはそうだ!ただそれについて次のことだけは言っておく必要があろう。つ

まり、生の言葉で述べ続けていくと、問題にしている出来事がどういう観点の下で意

義をもつのか、それが明確に意識されるに至るかどうかは、しばしば非常に高い程度

にどうしても偶然に任せざるを得ない、ということである。また、政治史家が叙述し

ようとする文化内容〔政治的な重要な過程〕は、通常一義的である||少なくとも一

義的であるように見えるーーが、我々は一般にこのような恵まれた状態にはおかれて

いないのである。また、どんな叙述でもただ単に直観的に述べられているに過ぎない

場合、そこには芸術家的な叙述のもつ意義ある特色が入り込んでいる。「各人は彼の

心の中に抱いているものだけを見る」のであるから。ーーしかし、妥当性をもっ判断

149 社会科学的認識の「客観性」

150

というものは、いつでもどこでも、直観的に捕らえたものを論理的に加工するこ別に言えば、概念の使用を前提条件とするのである。確かに概念を胸中に止てい

ることは、可能であるし、またしばしば、それは美的に魅力あるものであろが、そうすることは、しかし、読者や時には著者自身が、自己の判断の内容とその妥

当する範囲について確実に見定めないでしまう危険が絶えず付きまとうのであるおこた

ところでしかし、鋭い概念構成を怠って、実践的な経済政策、また社会政策にる論究を行えば、非常に危険なことになり得ることは明らかである。例えばここ

で、

「価値」なる用語の使用やl|我々の学科でのあの心配の種となる子供である「価値」

なる用語、これはただ理念型的に構成された場合にのみ、何らかの一義的な意味が与

えられ得るに過ぎないのであるが11 あるいは、「生産的」とか、「国民経済の立場か

ら」とか、一般に概念的にはどんな明確な分析にも耐えないような言葉が、どれほど

紛糾を引き起こしたかは、専門外の方には、全然信じられないくらいであるこの場合、こんな困ったことを呼び起こしたのは、主として、〔日常的な〕からその

まま借りた集合概念なのである。専門外の一般の人びとに対してできる分かりゃすい例を取り出せば、「農業の利害」という合成語を使ったときの、「農業」

なる概念を取り上げてみよう。まず我々は、この「農業の利害」なる言葉を、それを

営んでいる一人一人の農民が自己の利害に関してもつ、それぞれ経験的に確かめ得

て、多少とも明確な〔農民個人の〕主観的な表象だと考えてみよう。だがその際我々

は、農業を営む人びとのうち、牧畜、家畜の肥育、穀物栽培、穀物飼料作り、火酒醸

造などをそれぞれ主にする人びとの数え切れない利害の衝突はここでは全く問題とし

ないことにしよう。すると、専門外の人ならいざ知らず、専門家なら誰でも次のこと

配は知っている。つまり、以上の種々の利害の衝突の聞に明確には言い表されないが、

棚〔所有物ないし対象に対して寄せる各人の〕価値〔関心)のさまのれ、また相互応流動して巨大な絡み合いをなしていることである。

四我々はここで、こんな価値関係の中の若干畔売りたいと思い、そのため地価の急速な高騰だけに関心を寄せ胎れとはまさに反対の、農地を買うか、自作地を整

地するか、あるーたいと思っている農民の関心、一定の農地を子孫の社会的な優越のために彼らに残し

ておきたいと思い、それで土地所有の永続性に興味をいだく農民の関心、||これと

は対立する、自分や子供たちの利益のために最良の経営主たらんと目指した土地移動

151

152

への関心、あるいは||これとただちに同じことではないが|[ 非常な資力をもっ買

い手たらんとして、土地を活用することを願う農民の関心。私経済的な意味で「有能

な経営主」が〔封建的な種々の束縛などから離れて〕経済的な活動の自由に対して寄

せる純経済的な関心。||これとは衝突する関心であって、それは、一定の支配階層

が、自己の「身分」の、それと共に自己の子孫の、伝来的な社会的および政治的地位

の維持に寄せるもの。| |農民のうちの非支配階層が、自己の地位を圧迫しているあ

の上層階層が転落してくれることに寄せる社会的な関心。||事情によっては、これ

と衝突する関心であって、それは、上層階層のうちに自己の営業利益の防衛のために

政治的な指導者をもとうとするもの。||以上のリストは、我々ができるだけ簡約

に、したがってそれだけ精密ではないけれども、しかしもっと作ろうと思えば、際限

なくかっ驚くほど増やし得るであろう。また、以上のような、どちらかと言えば、

「利己的な」関心に、非常にさまざまの純粋に理想的な価値が、交じり合い、結びつ

き、それらの関心を阻止し、また、それらを他へそらしたりし得るということに、触

れてだけおいて、我々は、何をおいても次の事項に注意を促しておこう。

つまり、我々が「農業の利害」について語る場合に、通常我々は、そのときどきの

I

農民たち自身が自分の「関心」を係わらしめる、以上のような物質的な価値や理想的

な価値を考えるばかりでなく、それと共に、我々が、それに農業を係わらしめ得る部分的には以上とは質を異にする価値理念を、考えるということである。1i

例え

ば、まず生産に対する関心、これは国民を安価に養おうという関心と、これと必ずし

も一致しない、国民を質的によく養おうという関心とから出てくるものであるが、そ

の際都市と農村とでは、利害は非常に多くの点で衝突し得るし、またその際現在代の利害と、後々の世代の確かにもち得る利害とは決して一致しないに違いな

い。

ーー次に人口増加の関心。殊に農村人口が多数であることに寄せる関心。これは「国

家」の強国政策的なあるいは圏内政策的な関心から出ることもあり、あるいはことは別な、〔各層の〕互いに異なる精神的な関心、例えば多数の農村人口が一国

の化の特質に対して期待される影響を及ぼすことに寄せる関心から出ることもあるーーかかる人口増加の関心は、農村人口のあらゆる部分のもつ、各種各様の私

経済な利害と衝突することもあり得るし、のみならず農村人口の多数の現在の利害とすることも考えられ得る。あるいは例えば、農村人口の社会的な構成を特定

のあり方

にしたことの結果として、ある種の政治的な、あるいは文化的な影響が出ることのゆ

153 社会科学的認識の「客観性」

154

えに、以上のあり方に寄せる関心。かかる関心は、その方向いかんによって個々民並びに「国家」の、考えられ得るすべての関心と、また最も差し迫った現在お

未来の関心とも、衝突することがあり得る。そして||このことが事態をさらに入ったものにするのであるが! i

我々は、以上のような、またその他の類似した多数

の個別的な利害を「国家」の「利害」に係わらしめたがるのであるが、その際我々とって「国家」とは、実にしばしばさまざまな価値理念がその中に極度れ合っ

た一つの集合に対して仮に宛てた名に過ぎないのであって、個々の場我々が、そういう集合のうちのどれかの価値理念に国家を係わらせて、その点からう呼んで

いるだけである。すなわち、国外に対する純軍事上の安全という理に。園内に向かってある王朝の、あるいは特定の階級の支配者的地位の保全を図合に。国民の

形式的・国家的な統一を維持、拡大することに寄せる関心の場合にれは、国家の統一それ自身のために寄せることもあるし、我々が統一国家の国民て擁護すべき

だと信ずる特定の客観的な、それ自体またもやそれぞれ非常に異な化価値の維持のために寄せることもある。また、特定の、またもや各種各様の文想を抱いて、

その方向に国家の社会的性格を変革せんとする関心の場合に。

II

||こんなわけで、我々が「農業」に係わらしめ得る「国家的な関心」という集合

名調のもとに組み入れるすべてのものを示すだけでも、果てしなく続くであろう。こ

こで取り上げた例やそれ以上に我々の要約的な分析は、大ざっぱで簡単なものであ

る。専門外の人が、例えば、試しに一度「労働者の階級利害」なる概念を、同じよう

に(しかしもっと突っ込んで)分析したげれば、してみるが良い。すると、この概念

のうちに、労働者自身のもっさまざまな利害と理想とが含まれたり、あるいは、我々

が労働者を考察する際の幾つかの理念が含まれたり、それらがいかに矛盾に満ちた纏

れとなって入っているかが分かるであろう。利害闘争なる幾つかのスローガンを、こ

れらが、純粋に経験主義者流に「相対的なものだ」と強調することによっては、克服

することはできない。種々の立て得る観点から明確に、鋭く、概念的に分析確証する

ことが、あの決まり文句のもやもやを克服する唯一の道なのである。「自由貿易論」

を、世界観として、あるいは妥当な規範として、唱えることは笑うべきことである

が、しかし、このような理念型的な定式化のうちに収められていた、これまでの世界

で最も偉大だった商人たちの、古い生活上の知恵は、〔他の幾つかの貿易政策論の特

質などを〕発見する価値があったのに、我々がこの知恵を過小評価していたというこ

155 社会科学的認識の「客観性J

156

とは、ーーしかも、個々人がどんな貿易政策上の理念を代弁していようと、それはくどうでもよい||我々の貿易政策上の論究に対して重大な損害をもたらした

のであ

る。個々の場合に考慮される諸観点は、ただ〔対象に〕理念型的な概念構成を試みのみ、また経験的なものをかかる理念型に対決させながら、自らの特殊な性格

を実際

に明らかにするのである。日常の会話に使われている、〔概念的に〕未分化の集合念の使用は、いつも思惟や意欲の不明確さを覆い隠すマントであり、またしば

しば憂

慮すべき詑弁の道具でもあり、しかも、正しい問題提起の展開をいつも妨げる一手となるのである。

我々のこの論述も今や終末にさしかかってきたが、これまで述べてきたところは、

科学と信仰とを分かつ一線が、しばしば紙一重であることを特筆する目的と、社会済的な観点からの認識努力とは何なのかを認識させようという目的だけを追究

してた。あらゆる経験的な知識の客観的な妥当性とは、結局、次のようなことに、しかも

それのみに基づくのである。すなわち、与えられた現実は幾つされるのであるが、それらの範曙は、ある特殊な意味で主観的に構成されるものでり、つまり、我

々が認識する際の前提をなすのである。一方、それらの範曙は、経I

的な知識のみが我々に与えることができる、その真理が価値をもっという前提に結び

つけられているのである。このような真理のもつ価値を認めないような人に対しては

ーーなお、科学的な真理が価値をもっという信仰は、特定の文化が生み出したもの

で、自然に与えられたものではない111 我々の科学の手段をもってしては提供すべき

何ものもない。もちろんその人が、科学のみがなしとげ得るもの、つまり、概念と判

断、これらは経験的な現実そのものではなく、また現実を模写しているものでもな

く、ただ現実を妥当な仕方で思惟によって整序させるもの、こんな概念と判断とを駆

使する科学に代えて、別のところから別の真理を求めてみても、無駄であろう。我々

がすでに見たように、経験的な社会的文化科学の領域においては、現象の果てしない

豊かさの中から、我々から見て本質的なものの意味ある認識をなし得るためには、特

殊個別化された性格をもっ、さまざまの観点を絶えず使わざるを得ないのであるが、

ところが、これら観点は観点で、すべて究極のところ価値理念に基づいて整えられて

いる。これら価値理念は、それとしてなるほど意味を帯びた人間のあらゆる行動の元

をなす要素として、経験的に確認され得て、体験し得るものではあるが、しかし経験

的な素材に基づいてはそれら理念の妥当性は根拠づけられ得ないのである。

157 社会科学的認識の「客観性」

158

社会科学的な認識の「客観性」は、むしろ次の点に依存している。つまり、経験的

に与えられている現実は、確かにいつも、これのみがその現実に認識価値を付与する

ところの価値理念に基づいて整序され、その現実の意義はこの価値理念から理解され

るのではあるが、にもかかわらずその現実は、価値理念の妥当性を経験的に証明し得

ないということの土台となることは、決してないということである。そして、我々が

我々の生存の意味をそれらに基づかせている究極かつ最高の諸価値理念が、経験を越

えて妥当することを、何らかの形で我々すべてが胸中深く信じているが、この信念

は、経験的な現実がそれを元にして意義を獲得するところの具体的な観点が絶えず変

動し得るものであることを排除する、といったものではなく、むしろ変動し得ること

を認めるのである。というのは、生の現実というものは、矛盾に満ち満ちたものであ

り、また生の内実は、数限りない意義の可能性を含むので、生は〔いかなる観点をも

ってしでも)汲み尽くすことはできず、〔観点と生との〕価値関係の具体的な形成は、

したがって、いつまでも流転し、人間文化の定かならぬ未来にまで変動し続けるので

あるから。あの最高の価値理念がもたらす光は、数限りない現象の、永遠に流転して

いく巨大な混沌たる流れの中の、絶えず新たな限りある部分だけをそのつど照らし出

II

すのである。ーー

さて、以上述べたところから、次のような誤解はしないで欲しい。社会科学の本来

の課題は、絶えず目新しい観点と概念的な思惟構成を追いかけ廻すことにあるのだ

と。そうではないのだ。この際、はっきりと強調したいと思うのは、次の命題である

ということ、つまり、〔対象に即し〕具体的な歴史的に関心を引く諸連関の文化意義

の認識に奉仕することが、もっぱら、これのみが究極目標なのであって、他の幾つか

の手段と共に、概念を構成し、概念を批判する作業もまた、この究極目標に奉仕しよ

うとするものである。|| F

・百・フイツシヤはの言を借りれば、我々の科でも、「種さがし魔」と「意味さがし魔」とがいる。前者の「種きがし魔」の事実に

飢えた食道は、文書史料、統計書類や統計のアンケートによってガツガツ詰め込まれ

かも

さえすれば良く、新たな思惟構成の醸す凝った味といった点には無神経なのである。

後者の美食癖は、やたらと思惟構成だけが目新しい美酒を捜し求めて、〔最も基本的

な基礎〕事実に対する味覚をなくしてしまうのである。この点で例えば歴史家のうち

では、ランケが、実にすばらしく見事にもっていたような、あの純な芸術家的な資質

というものは、周知の事実を周知の観点に係わらせているにもかかわらず、これまで

159 社会科学的認識の「客観性」

160

知られていなかった新しい世界を創造することができた、

るのである。

専門化の時代にあっては、文化科学的な研究のすべては、特定の問題提起を通しひとたび特定の素材に向かい、照準を定め、自らの方法上の諸原則を作ってしま

え

ば、〔自己の取り上げている〕個々の事実が認識に値するかどうかを絶えず、自に究極の価値理念に基づいて点検することなく、それどころか、かかる価値理念

にら根を下ろしていることさえ結局自覚しないまま、以上の素材の整序を自己目的と考

えてしまうであろう。それはそれで良い。しかしながら、いつしか色彩は、色あせて

くる。〔究極の価値理念に)思いを致すことなく用いられていた観点のもつ意義は怪しくなり、道はたそがれの薄明の中に消え去る。しかし偉大なる文化諸問題

の灯光は、さらにまた輝き続ける。すると、科学もまた、自らの位置と自らの概念装置を取り替え、思惟する高みから現象の流れに目を注ごうと身支度を整え

る。科学はそれらのみが自らの研究に意味と方向とを示し得る、あの星辰の光を目指して追いけるのである。

という点に良く示されてい

「:::おれには新しい願いが目ざめてくる。

おれは女神の永遠なる光を飲もうとして翼を早める。

飛びゆくおれの前は昼、うしろは夜、

上は空、下は波また波。」 |

+++

Links

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆