ヘーゲルからみたカント評価

Hegel's vision on

Kant's Critique of Pure Reason

☆

「イエナ期のヘーゲルの慧眼」(黒川2000:163)(→「黒崎政男「カン

ト純粋理性批判入門」ノート」からスピンオフ)

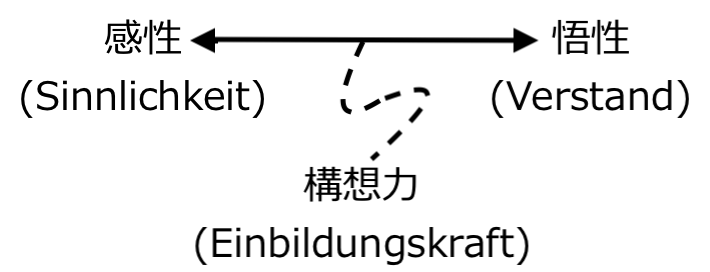

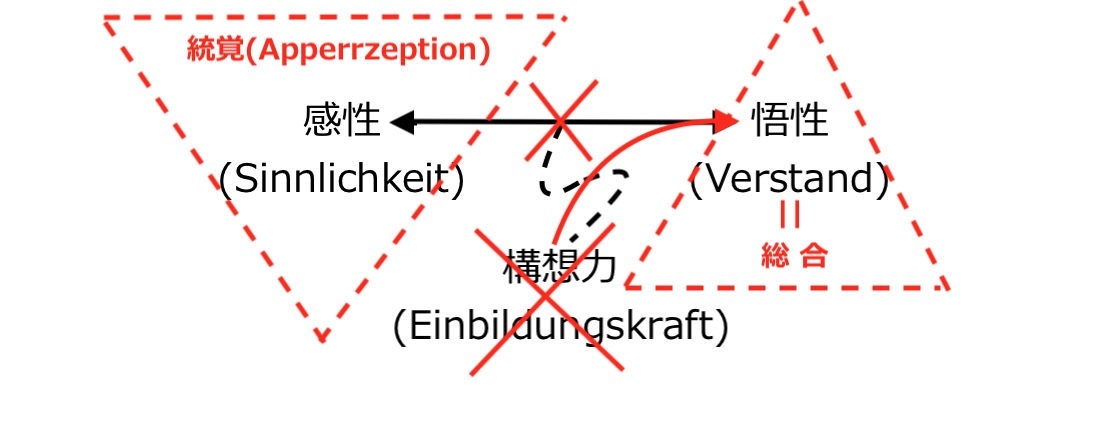

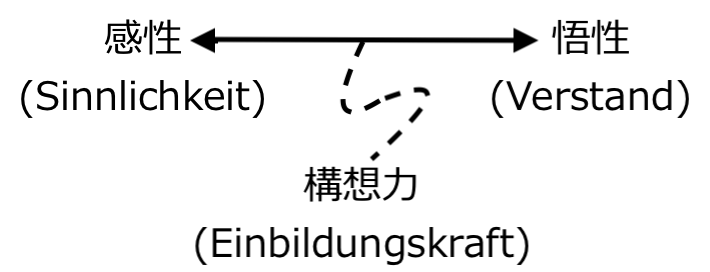

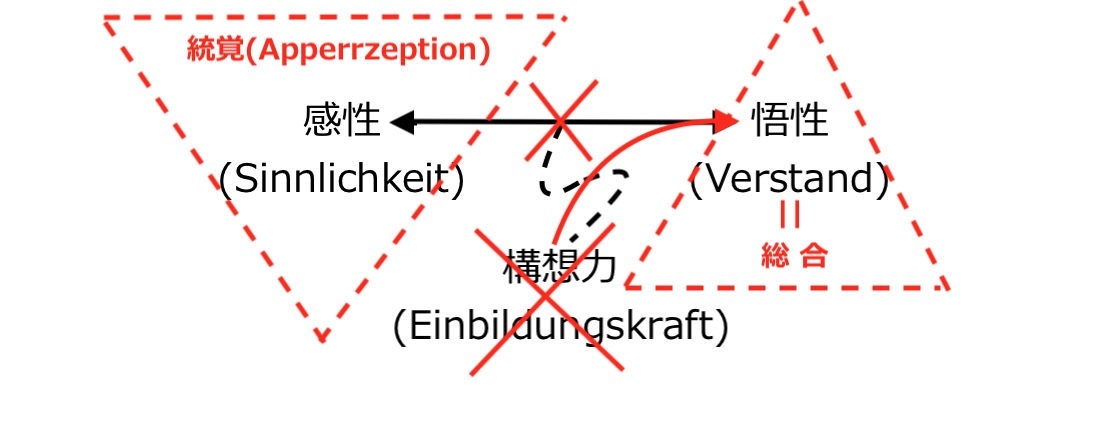

| ◎カント主義者としてのヘーゲル(163) ・ヘーゲルはカント主義者として出発したが、カント哲学の「感性/悟性」の二元論的前提を難点と考えるようになる (164) ・ヘーゲルの『精神現象学』の原稿の完成は1806- 0907年初頭ごろだろう。 ・1802年の『信仰と知』(164):『信仰と知』はG.W.F.ヘーゲルによる1802年の著作。ヘーゲルのイエーナ期の著作であり、そのなかでカン ト『純粋理性批判』のうちの演繹論における超越論的統覚を「主観と客観」の同一性を表現するものとして評価している。 ・超越論的統覚(transzendentale Apperzeption)(127)とは、私が考えるという意識の延長上にある。 その最終的な自己意識のことである(127) ・「わたしはこれを純粋統覚と名づけて、経験的統覚から区別する。もはや他の統覚からは導出されず、逆にあらゆる他の諸表象に伴う『私は考える』という表 象を生み出す自己意識(Selbstbewußtsein)だからである」(カント B132) ・反省の統一を最高にするという自分の立場に安住することでカント哲学は思わず知らずの語り口のなかに自分が何であり何であろうとしているのかを打ち明け ている(ヘーゲル「信仰と知」ズールカンプ版全集2巻 p.301) ・ヘーゲルの「純粋理性批判」の中心的な問いは「ア・プリオリな綜合判断はいかにして可能か」である。また「非同一なものが同時にア・プリオリに同一であ るという理念を表現しているものにほかならない」(ヘーゲル・ズールカンプ版全集2巻304ページ)『信仰と知』(164) ・感性と悟性の〈共通の根〉——下は第1版(再再掲) ++++++++++++++++++++++++++  カントにおける「感性(かんじること)」と「悟性(了解/分かること)」の二元論図解 ※ただし、カントはこの構想力を「産出的構想力」としてみるが、以下にみるように、ヘーゲルは「超越論的構想力」とみる(167) ++++++++++++++++++++++++++ ◎カント哲学の核心をとらえるヘーゲル(164)——新 カント派. ・「カントの直観形式(=感性)と思惟形式(=悟性)が、別々の能力として分離しているのではない」(165)——ヘーゲルの弁 ・《産出的構想力の原理》(165)——上掲の図を参照するが、ヘーゲルの解釈によると、構想力はカントが考えるように媒介ではない(166) ・ヘーゲルによると「感性」と「悟性」は理性というものの同一なものの側面にすぎない(166) ◎根源的統一原理としての構想力(166)——構想力は 主観であり、 客観であり、またその両方である。 ・「カントはア・プリオリな綜合判断は可能か?という自分の問題を解決してしまっている」——ヘーゲルの弁(166) ・カントはカテゴリーとして表現されている形式を、人間の認識能力において措定したのではなく、超越論的構想力の形式のうちに見出した(167) ・カントの二元論「自我と悟性の絶対的な点」〈対〉「絶対的多様性/感覚をおく形式的観念論」にとどまる(167) ◎構想力こそは直観的知性である(167)——超越論構 想力は直観的 悟性・直観的知性と同じものである(168) ・可能性と現実性は一つである(168) ・つまりカントの超越論的構想力は、直観的知性(悟性)と同じだというのがヘーゲルの主張(168) ・ただし、カントからみれば、(ヘーゲルの主張する)超越論的構想力を直観的知性(悟性)とするのは、カントのいう《神的知性》(B145)と同様にな る。 ・カントによると、神的知性を認めると、感性に対象が与えられず、悟性のカテゴリーも必要なくなる(169) ・カントは、人間の知性は《神的知性》ではない。しかし、ヘーゲルは、直観的理性と超越論的構想力は同じだと主張(169) ・ヘーゲルの主張:超越論的構想力=直観的知性だ(169)=上妻訳(p.46)では、超越論的構想力の理念は、直覚的悟性の理念と同じ、となる。 ・カントのジレンマは、超越論的なものと、経験的なもののジレンマにあった。ヘーゲルは、それは超越論的な構想力だという。 ・超越論的構想力は、直観的知性(169)——媒介としての超越論的構想力(170) ・しかし、直観的理性について、カント自身もそのことに気づいていた(170-171)——その鍵は『判断力批判』にある(170)。 ・カントによると、直観的知性(悟性)にとって、物の可能性と現実性との区別は存在しない(判断力、76節注) ・「全体は部分との結合を可能ならしめる根拠を含む」(171)=知性は直観できる(171) ・カントにいわせれば、この直観的知性や超越論的構想力は魅力だが、それはやはり《神的知性》に属するもので、人間のものではなかったようだ(171) ◎根源的同一性を前提する哲学(171) ・カントは、二元論を克服する方法について、気づいていたが、十分に展開することができなかったというのが、ヘーゲルの主張(171-172) ・カントは固定的な二元論から自由になれなかった(172)——なぜカントはヘーゲルのように展開できなかったか? ・ヘーゲルによると、カントは直観的知性が、悟性の真の理念であることに思いいたらなかった(172)——だけど本当か?というのが黒崎先生の疑問 ・ヘーゲル『哲学史』(SK=Suhrkamp, Vol10.:379)——ヘーゲルはカントは知っていたのになぜ議論しなかったのかという疑問?は抱く(172-173)  ・黒崎先生の講釈:ヘーゲルには最初から「自己意識の絶対的同一性」があり、そこから議論が出発していた。しかしカントは、『純粋理性批判』は、感性と悟 性の区別から出発した(173) ・だから、カントによると「はじめに区分ありき」だった(173) ——最初に区別してその後「綜合」するのは、ヘーゲルにとって事後的である(173) ◎カント哲学の核心(174) ・カント哲学とヘーゲル哲学の違いを理解するキーワードは「超越論的真理と誤謬の問題」である(174) ・『純粋理性批判』第1版は宙ぶらりんな構造をもつ(174)——悟性と直観(感性)の分離し、それをブリッジする構想力の三元的構造、これが宙ぶらりん の理由  ・【それに対する】2つの処方:1)初期ヘーゲルのように根源的一元論化、2)感性と悟性の二元論か ら、悟性の一元論へ(2は思想的退化と黒崎はいう)(175)  ・カントは、これ以降、『オプス・ポストゥムム』へ悟性一元論にむかう、黒崎によるとは、それは思想的退化であ る(175) ・黒崎先生は明示しないが、悟性と直観(感性)が緊張しながら共存している状態がカントの『純粋理性批判』のスリリングなところではないのか?(池田の私 見) |

|

| 3. イエナ期ヘーゲルの慧眼 pp.163——「黒崎政男「カント純粋理性批判入門」ノート」より |

|

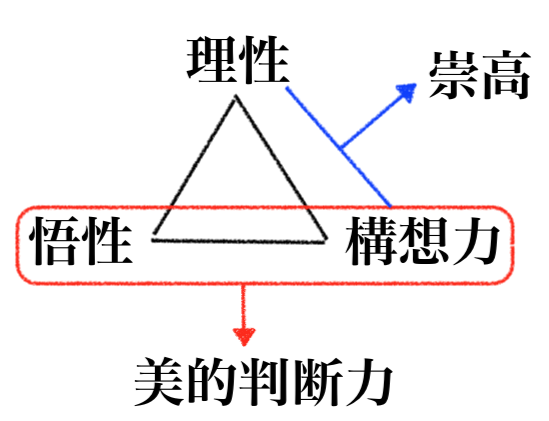

☆ジル・ドゥルーズの場合(→『カントの批判哲学』) ・理性と悟性と構想力の関係、悟性と構想力の一致は「美的判断力」(203) ・理性と構想力の合致が「崇高」(207) ※参照:「ジル・ドゥルーズの『カントの批判哲学』ノート」 |

|

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099