ローカル・バイオロジーズ

local biology/biologies, local-biology/bilogies, by Margaret Lock

Margaret

Lock, medical anthropology pioneer, 2022.

ローカル・バイオロジーズとは、バイオメディシン

(生

物医学/生物医療)を利用するあらゆるユーザーが、バイオメディシンを自分が関わる身体の変調や異常を解釈する時に動員される、知識と実践のゆるやかな体

系であり、その多くは言説化されており、観察やインタビューを通して表象可能なあり方のことである。マウリツィオ・メローニによると、ロック自身の言葉と

して「生物学と文化がともに創発的(エマージェント)なものであるという現在進行形の弁証法」のプロセスを考えるために、ローカル・バイオロジーの概念が考え出されたとい

う。

「西洋医」の多様性という発見を通して明らかにされ たことは、バイオメディシン(生物医学)がもつ普遍性が、文化的社会的存在である人間に適用される時に、多様な理解と解釈が生まれるだけでなく、その受容 形態も複雑化し、世界中のバイオメディシンの実践形態がそれぞれ調査研究に値するものになる、ということである。バイオメディシンの基礎になる学問は生物 学(バイオロジー)である。すなわち、バイオメディシンが利用される現場というのは、生物学がもつ普遍性と社会文化的存在としての個人や集団の多様性が交 錯する場所のことである。これをマーガレット・ロック(Margaret Lock, 1936-)は個別の文化システムをローカル・バイオロジーと呼ぶ。したがって、学問分野としてそれを研究対象とするときには、それが複数名詞化してロー カル・バイオロジーズと使うことがこのましいだろう。

「局所化した生物学」とも訳語を与えることができる が、大切なことは、生物医学の知見をつかって治療が行われる際にも、文化的社会的影響が投影され、それらの諸要因を考慮すべきだ(→そして両者の相互作用が「創発」的でもある)ということをこの用語が主 張していることである。つまりローカル・バイオロジーとは生物学と文化を[「創発」的に]架橋する学問的まなざしなのである。

ロックが、『加齢との出会い』(1993,邦 題「更年期」)の中で、ローカル・バイオロジーと文化との相互作用の実例としてあげたのが閉経期の女性の日米の比較研究においてである。

閉経という生物学 的現象は、ホルモンによる月経周期の変化、出血量のほかに、様々な心身上の一連の不調すなわち厄介なものとして「不定愁訴」と呼ばれてきた。ロックは日本 女性に焦点を当てながら、この著作の中で、バイオメディシンの言説と日本女性の生の声を章立てにおいて交互に提示している。すなわち、日本のバイオメディ シンの研究や一般向けにかかれた閉経期の女性への医学的アドバイスの文献やインタビューがある章で記述される。そして、その直後の章では閉経期の女性の社 会的地位や離婚やセックスにまつわる様々生活史上のインタビューを通して過度の一般化を回避しつつ、多様な日本女性の生き方の群像が巧妙に挟まれて記述す るという具合である。その論述のスタイルは非常に魅力的であり読む人の心をつかむ。多様な人々へのインタビューを通してマルチサイトな民族誌記述の魅力が ここで発揮されているのだ。

なお、バイオメディシン(生物医学/生物医療)と は、生物医学にもとづく医療の実践概念。今日の我々がもっとも恩恵に被っているものと考え、また伝統医療の効力性などもこの科学的説明が大きな影響力を与 えているもの。

■ローカル・バイオロジー、ローカルバイオロジー、 ローカル・バイオロジーズ、ローカルバイオロジーズ(出典はこちら)

はじめに

人類学者のマーガレット・ロックは、1993年に行った日本と北米における更年期の経験、症状、意味に関する比較研究の中で、「生物学と文化がともに創発

的なものであるという現在進行形の弁証法」を捉える概念として「ローカル・バイオロジー」を用いた。ロックの発見は革新的だった。彼女が強調したのは、言

語や、あるいは異なる道徳体系が、異なる疾病体験を形成し、構築しているということではなかった。また、彼女は単に生物学を象徴的なものへと移行させたの

でもない(たとえば、人類学者アトウッド・ゲインズによるローカル・バイオロジーという並列的な用法のように-ゲインズ1992年、ゲインズ1995年、

「ローカル・バイオロジー概念の確立」で引用)(as, for instance, in the parallel usage of local

biologies by anthropologist Atwood Gaines—see Gaines 1992, Gaines 1995,

cited under Establishing the Concept of Local Biologies).。

ロックはさらに野心的に、日本と北米の女性の間には、加齢の経験において実際に身体化された差異があり、それはおそらく、規範的な言説(感情、解釈)や局

所的な物理的要因(食事、ストレス、汚染)が、彼女たちの心、脳、身体に取り込まれ方が異なることに対応していると主張した。Bieler and

Niewöhner 2018(Establishing the Concept of Local

Biologiesの下にある)が指摘しているように、ロックのエスノグラフィーの仕事において、彼女は「北米の女性と比較して、日本の女性が『更年期』

を経験する方法に顕著な違いがあることに気づいた」とし、「おそらく最も明白なのは、北米の女性が定期的に報告しているホルモン変化の症状としての『ほて

り』がないことであった」と述べている。ロックは、この差のある経験を文化(言説の違い)か自然(身体の違い)のどちらかに還元するのではな

く、......メディア報道や言説の違い、女性の体験談、身体イメージ、「老い」の語りの系譜を、医療制度の役割を含む文化的・政治的背景のより広い分

析の中にまとめ上げる、分厚い民族誌的物語を編み出した。その結果、個人の身体経験における異文化間の差異を説明するのではなく、むしろ女性の老いの多様

性と偶発性を民族誌的に説明することになった」。

ロックのこの動きは、当時の主流派の議論に挑戦するものであった。生物医学の抽象的で普遍化する身体(身体は時間や空間に関係なく生物学的に同じである)

と、社会構築主義のある種の理解との間に挟まれていたため、物質的な身体は記号、意味、言語の網の目の中に消えてしまい、その身体化された生態学的な次元

にはほとんど、あるいはまったく注意が払われていなかったのである。そして、生物学と文化、自然と養育、ローカルと普遍、自然か歴史かといった二極化され

た対立の中に、人間の経験がいかにうまく収まらないかを捉えるために、「ローカル・バイオロジー」が導入された。Lock and Kaufert

2001の分析(「ローカル・バイオロジーの概念の確立」の項を参照)によれば、ロックが日本と北米の間で分析した生活様式や食生活の違いは、このような

生物文化的二項対立の交差の好例である。

生物学と文化のこの弁証法を説明するためには、知識/権力に根ざした通常の意味や規範、言説や語りのネットワークに頼るのでは不十分である。さらに踏み込

んで、生態学的、社会的、身体化された要因の交差点で、血液中の糖分レベル、呼吸する空気の質、新鮮な食べ物の入手可能性、あるいは(今日では)人体組織

内の微生物叢など、身体の「経験」を他のものではなく特定の方法で可能にする、しばしば隠されたり沈黙させられたりするものの作用力に到達する必要があ

る。

ロック2001(「ローカル・バイオロジーの概念を確立する」)が再び主張しているように、このことは、社会文化的バリエーションがレイヤーのように付加

される普遍的な生物学的身体という仮定が虚構であることを意味する。ローカルな身体という概念は、その代わりに、文化的に知的な身体と身体化された文化の

偶発的で文脈的な生産に目を向けることを私たちに求めている。

最後に、より最近になって、Niewöhner and Lock 2018(Stablishing the Concept of Local

Biologiesの下で)は、「人間集団間の変位や混乱が」移住や気候変動などのグローバルな現象によってますます決定づけられるようになっている現在

において、身体化と環境/人間のもつれを形成するすべてのプロセスを捉えるために、ローカル・バイオロジーの概念を、システインテッド・バイオロジーの概

念へと移行させたことに注目することが重要である。

結論として、人類学にとどまらず、ロックの動きは、社会生物学と進化心理学における生物学的説明と社会的説明の二極化した論争の後、社会科学と社会理論の大きな転換の岐路で起こっていると理解されなければならない。

一方では、進化論が生物学的要因と環境的要因のもつれをますます強調するようになった。例えば、進化哲学者のスーザン・オヤマ(Susan

Oyama)らは、いわゆる発生システム論において、生物学が人間の活動にとって普遍的で時間を超越した基盤として社会的なものよりも先に存在するという

考え方に異議を唱えた(Susan

Oyamaら、2003年、「ローカル・バイオロジー概念の確立」を参照)。大山らはまた、生物学は不変のものであり、文化的要因よりも文脈に左右されに

くいものであることを当然視するのではなく、細胞レベルからより広範な生態学的レベルに至るまで、生物学を環境的文脈の物質的ネットワークと結びつけよう

とした。

ロック1993(「ローカル・バイオロジーの概念の確立」)とSusan

Oyamaらの動きは同じではないが、両者とも、生物学と環境あるいは文化は因果的に上下関係にあるのではなく、同じ因果的あるいは存在論的な基盤の上に

あると考える点で一致していた。生物学が、単なる遺伝子の配列ではなく、常に偶発的で、発生的な時間によって特徴づけられる、多孔質(porous)で動

的な物質として理解されつつある一方で、社会理論家の重要なグループは、過去の社会構築主義的アプローチに典型的に見られた、言語と物質、経験と身体性の

二項対立に疑問を呈していた。

Coole and Frost 2010(Establishing the Concept of Local

Biologies)は、社会科学と(ポスト)人文科学におけるこの幅広いシフトの代表的なものである。カレン・バラッド、アン・ファウスト・スターリン

グ、リズ・ウィルソン、サム・フロストなど、他の著者の研究に代表される)理論におけるこの新たな位置づけは、ロックたちのような人類学者の仕事に重要な

概念的仲間を提供している。

ローカルバイオロジーの概念の確立

ロックの画期的な研究は、他の医療人類学者、民族誌学者、生物医学、精神医学、生物学、進化学、環境科学を研究する科学者たちの研究とともに、数十年かけて発展してきた。

| Local

Biologies Maurizio Meloni LAST MODIFIED: 25 SEPTEMBER 2023 DOI: 10.1093/OBO/9780199766567-0288 |

|

| https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199766567/obo-9780199766567-0288.xml |

|

| Susan Oyama (born May 22,

1943)[1] is a psychologist and philosopher of science, currently

professor emerita at the John Jay College and CUNY Graduate Center in

New York City.[2] Oyama's work interrogates the nature versus nurture debates, and problematizes the conceptual foundations (e.g., assumptions, binaries, and classifications) on which these debates depend. Her notion of a "developmental system" allows us to reevaluate and reintegrate standard dichotomies such as development and evolution, body and mind, and stasis and change. Oyama's Developmental systems theory has had a significant impact in cognitive science, psychology, and the philosophy of biology. The Ontogeny of Information (2000) Cycles of Contingency (2001) Evolution's Eye: A Systems View of the Biology-Culture Divide (2000) The Ontogeny of Information: Developmental Systems and Evolution is regarded as a foundational text in developmental systems theory[3] |

スーザン・オヤマ(1943年5月22日生まれ)[1]は心理学者、科

学哲学者で、現在はニューヨークのジョン・ジェイ・カレッジおよびCUNY大学院センターの名誉教授[2]。 オヤマの研究は、自然か育ちかという論争を問い直し、これらの論争が依拠する概念的基盤(仮定、二項対立、分類など)を問題にしている。彼女の「発達シス テム」という概念は、発達と進化、身体と心、静止と変化といった標準的な二分法を再評価し、再統合することを可能にする。オヤマの発達システム論は、認知 科学、心理学、生物学の哲学に大きな影響を与えている。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Oyama |

|

| Bieler, P., and J. Niewöhner.

2018. Universal biology, local society? Notes from anthropology. In The

Palgrave handbook of biology and society. Edited by M. Meloni, J.

Cromby, D. Fitzgerald, and S. Lloyd, 641–662. London: Palgrave

Macmillan. DOI: 10.1057/978-1-137-52879-7_27Save Citation »Export Citation » Share Citation » The chapter offers an overview of how the relationships between the human material body and social practices are currently being explored. A study of the “body-in-action” as a boundary object in emerging research, in both biological and social sciences, is proposed to assess complex entanglements of material bodies with the assembled environment rather than searching for decontextualized measurements or variables. |

Bieler, P., and J. Niewöhner.

2018. 普遍的な生物学、ローカルな社会?人類学からのノート。The Palgrave handbook of biology and

society. M. Meloni, J. Cromby, D. Fitzgerald, and S. Lloyd, 641-662.

ロンドン: Palgrave Macmillan. DOI:10.1057/978-1-137-52879-7_27保存引用 「エクスポート引用 」 共有引用 " この章では、人間の物質的身体と社会的実践との関係が、現在どのように探求されているかを概観する。生物科学と社会科学の両方における新たな研究におい て、境界対象としての「行動する身体」の研究は、非文脈化された測定値や変数を探すのではなく、物質的身体と組み立てられた環境との複雑なもつれを評価す るために提案されている。 |

| Coole D., and S. Frost. 2010. New materialisms: Ontology, agency, and politics. Durham, NC: Duke Univ. Press. DOI: 10.1515/9780822392996Save Citation »Export Citation » Share Citation » Key interdisciplinary collection showing the re-engagement of social and feminist theory with matter, including biology, as always lively and meaningful, and agency as embedded and situated within micro and macro material forces and social structures. |

Coole D., and S. Frost. 2010. 新しい唯物論: Ontology, agency, and politics. Durham, NC: Duke Univ. Press. DOI: 10.1515/9780822392996Save Citation 「Export Citation 」 Share Citation " 引用を保存する。 社会理論とフェミニズム理論が、生物学を含む物質と、常に生き生きとした意味のあるものとして、また、ミクロおよびマクロの物質的な力と社会構造の中に埋め込まれ、位置づけられるものとして、再び関わっていることを示す重要な学際的コレクションである。 |

| Gaines, A. D. 1992.

Medical/psychiatric knowledge in France and the United States: Culture

and sickness in history and biology. In Ethnopsychiatry: The cultural

construction of professional and folk psychiatries. Edited by A. D.

Gaines, 171–201. Albany: State Univ. of New York Press. Save Citation »Export Citation » Share Citation » The chapter introduces the notion of local biologies to understand cross-cultural changes in ethnomedicine as moral systems while addressing biology “as a symbol rather an ultimate reality.” |

ゲインズ, A. D. 1992.

フランスとアメリカにおける医学・精神医学の知識: 歴史と生物学における文化と病気。Ethnopsychiatry:

Ethnopsychiatry: The cultural construction of professional and folk

psychiatries. A. D. Gaines編, 171-201. Albany: Albany: State Univ. of

New York Press. 保存引用 「エクスポート引用 」 共有引用 " この章では、「究極の現実というよりはむしろ象徴としての 」生物学を取り上げながら、道徳体系としての民族医学における異文化間の変化を理解するために、ローカルバイオロジーの概念を紹介している。 |

| Gaines, A. D. 1995.

Culture-specific delusions: Sense and nonsense in cultural context.

Psychiatric Clinics of North America 18.2: 281–301. DOI: 10.1016/S0193-953X(18)30055-8Save Citation »Export Citation » Share Citation » A cross-cultural analysis of the distinction between normal and delusional thinking aimed at challenging taken-for-granted notions of a universal psychiatric standard. |

ゲインズ, A. D. 1995. 文化特有の妄想: 文化的文脈における意味と無意味。Psychiatric Clinics of North America 18.2: 281-301. DOI: 10.1016/S0193-953X(18)30055-8保存引用 「エクスポート引用 」 共有引用 " 正常な思考と妄想的思考の区別に関する異文化間分析は、普遍的な精神医学的基準という既成概念に挑戦することを目的としている。 |

| Lock, M. 1993. Encounters with Aging: Mythologies of Menopause in Japan and North America. Berkeley: Univ. of California Press. Save Citation »Export Citation » Share Citation » Seminal cross-cultural analysis of menopause and aging in Japan and North America. The polysemy of the Japanese experience of kōnenki escapes the biomedical and physiological changes associated with menopause in North America, not just for different symbolic and normative expectations but also for the biological effects of local behaviors and diets. |

ロック、M. 1993. 老いとの出会い: 日本と北米における更年期の神話。Berkeley: カリフォルニア大学出版局。 Save Citation 「Export Citation 」 Share Citation ". 日本と北米における更年期と加齢に関する画期的な異文化分析。日本における更年期体験の多義性は、北米における更年期に伴う生物医学的・生理学的変化を免れている。それは、異なる象徴的・規範的期待だけでなく、地域的な行動や食生活の生物学的影響についても同様である。 |

| Lock, M. 2001. The tempering of

medical anthropology: Troubling natural categories. Medical

Anthropology Quarterly 15.4: 478–492. DOI: 10.1525/maq.2001.15.4.478Save Citation »Export Citation » Share Citation » Reviewing feminists’ and medical anthropologists’ contribution to the literature on medicalization and resistance, and debating questions of moral economy of scientific knowledge, the article introduces and further refines the concept of local biologies to suggests a coproduction of biologies and cultures into embodied experience, which, in turn, shapes discourse about the body. |

Lock, M. 2001. 医療人類学の節制: 自然のカテゴリーを悩ます。Medical Anthropology Quarterly 15.4: 478-492. DOI:10.1525/maq.2001.15.4.478保存引用 「エクスポート引用 」 共有引用 " 医療化と抵抗に関する文献に対するフェミニストと医療人類学者の貢献を概観し、科学的知識の道徳的経済性の問題を論じたこの論文は、身体に関する言説を形 成する、身体化された経験への生物学と文化の共同制作を示唆するために、ローカル・バイオロジーの概念を導入し、さらに洗練させる。 |

| Lock, M., and P. Kaufert. 2001.

Menopause, local biologies, and cultures of aging. American Journal of

Human Biology 13.4: 494–504. DOI: 10.1002/ajhb.1081Save Citation »Export Citation » Share Citation » A further engagement with cross-cultural biological variations in the experience of menopause to highlight the impossible universality of assumptions in mainstream biomedicine. |

ロック、M.、P.カウファート。2001. 更年期、地域の生物学、そして老化の文化。アメリカン・ジャーナル・オブ・ヒューマン・バイオロジー 13.4: 494-504. DOI: 10.1002/ajhb.1081Save Citation 「Export Citation 」 Share Citation " 更年期障害の経験における異文化間の生物学的差異にさらに関与することで、主流派の生物医学における仮定の不可能な普遍性を浮き彫りにする。 |

| Lock, M., and J. Farquhar, eds.

2007. Beyond the body proper: Reading the anthropology of material

life. Durham, NC: Duke Univ. Press. Save Citation »Export Citation » Share Citation » The book provides a key selection of works on anthropology of the body organized around concepts like science, gender, and everyday life, which moved debates toward notions of situatedness, embodiment, and beyond Eurocentric assumptions. |

Lock, M. and J. Farquhar, eds.

2007. Beyond the body proper: Beyond body proper: Reading the

anthropology of material life. Durham, NC: Duke Univ. Press. 保存引用 「エクスポート引用 」 共有引用 " 本書は、科学、ジェンダー、日常生活といった概念を中心に整理された身体の人類学に関する作品の中から、状況性、身体性、そしてヨーロッパ中心主義的な前提を超えるという概念へと議論を進めた重要な作品を紹介している。 |

| Lock, M., and V-K. Nguyen. 2010. An anthropology of biomedicine. Chichester, UK: Wiley-Blackwell. Save Citation »Export Citation » Share Citation » Important anthropological companion to support the mutual constitution of material bodies and local contexts. It aims to open the black box of material bodies and sees their health in connection with global and local dynamics of power, access to health, medical technologies. |

ロック、M.、V-K. Nguyen. 2010. An anthropology of biomedicine. 英国チチェスター: Wiley-Blackwell. 引用を保存 「引用をエクスポート 」 引用を共有 " 物質的身体と地域的文脈の相互構成を支える重要な人類学的仲間である。本書は、物質的身体というブラックボックスを開き、その健康を、権力、保健へのアクセス、医療技術といったグローバルかつローカルな力学と結びつけて捉えることを目的としている。 |

| Niewöhner, J., and M. Lock.

2018. Situating local biologies: Anthropological perspectives on

environment/human entanglements. BioSocieties 13.4: 681–697. DOI: 10.1057/s41292-017-0089-5Save Citation »Export Citation » Share Citation » The article develops the notion of “situated biologies” to expand local biologies to a mobile world marked by displacement and disruptions among human groups and ceaseless migratory phenomena. |

Niewöhner, J., and M. Lock. 2018. Situating local biologies: 環境と人間のもつれに対する人類学的視点。BioSocieties 13.4: 681-697. DOI: 10.1057/s41292-017-0089-5Save Citation 「Export Citation 」 Share Citation ". 本論文は、人間集団の変位や混乱、絶え間ない移動現象によって特徴づけられる移動する世界へとローカルな生物学を拡大するために、「位置する生物学」という概念を発展させたものである。 |

| Oyama, S., R. D. Gray, and P. E.

Griffiths, eds. 2003. Cycles of contingency: Developmental systems and

evolution. Cambridge, MA: MIT Press. Save Citation »Export Citation » Share Citation » An alternative evolutionary view to the dominant modern synthesis of neo-Darwinism on which many notions of universalized biology and human nature are built upon. One key element, besides contingency of processes, is the parity thesis between genes and other nongenetic factors in development. In this sense, this book is a good theoretical companion for local biologies. |

大山早苗、R. D. グレイ、P. E. グリフィス編 2003. 偶発性のサイクル: Developmental systems and evolution. マサチューセッツ州ケンブリッジ: MIT Press. 保存引用 「エクスポート引用 」 共有引用 " 普遍化された生物学と人間の本質に関する多くの概念がその上に構築されている、ネオダーウィニズムの支配的な現代的総合に対する代替的進化論的見解であ る。プロセスの偶発性以外に重要な要素のひとつは、発生における遺伝子とその他の非遺伝的要因の間の同等性テーゼである。その意味で、本書はローカルな生 物学の理論的伴侶となる。 |

| https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199766567/obo-9780199766567-0288.xml |

|

※哲学では、多孔性(porosity)とは存在の状態であり、意

識の原理である。それはしばしば到達し、経験することが難しい意識の状態である。

■氏か/育ちか(Nature/Nurture)の 二元論からエピジェネシス現象へ(Lock and Palsson 2016:125-129)

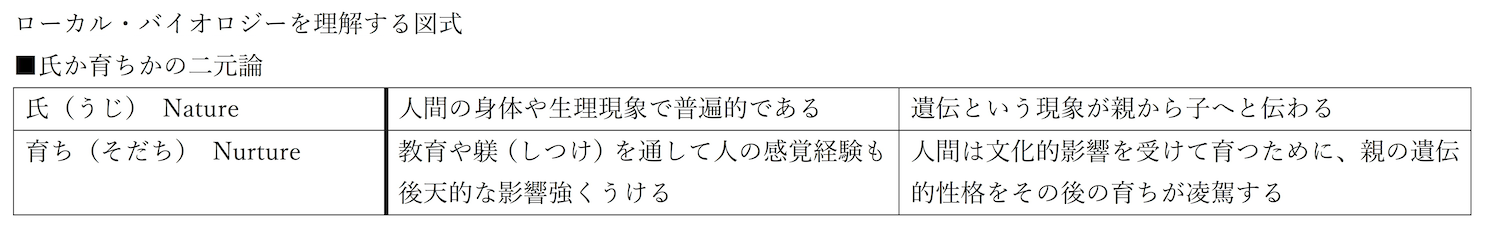

かつては、氏(うじ) Natureか、それとも、育ち(そだち) Nurtureかという議論があった。氏(うじ) Natureとは、氏(うじ) とは、人間の身体や生理現象で普遍的であるである、遺伝という現象が親から子へと伝わる現象を根拠にもつ説明である。他方、育ち(そだち) Nurture は、教育や躾(しつけ)を通して人の感覚経験も後天的な影響強くうける現象を重視し、人間は文化的影響を受けて育つために、親の遺伝的性格をその後の育ち が凌駕すると考えるのである。(→関連事項「社会生物学」)

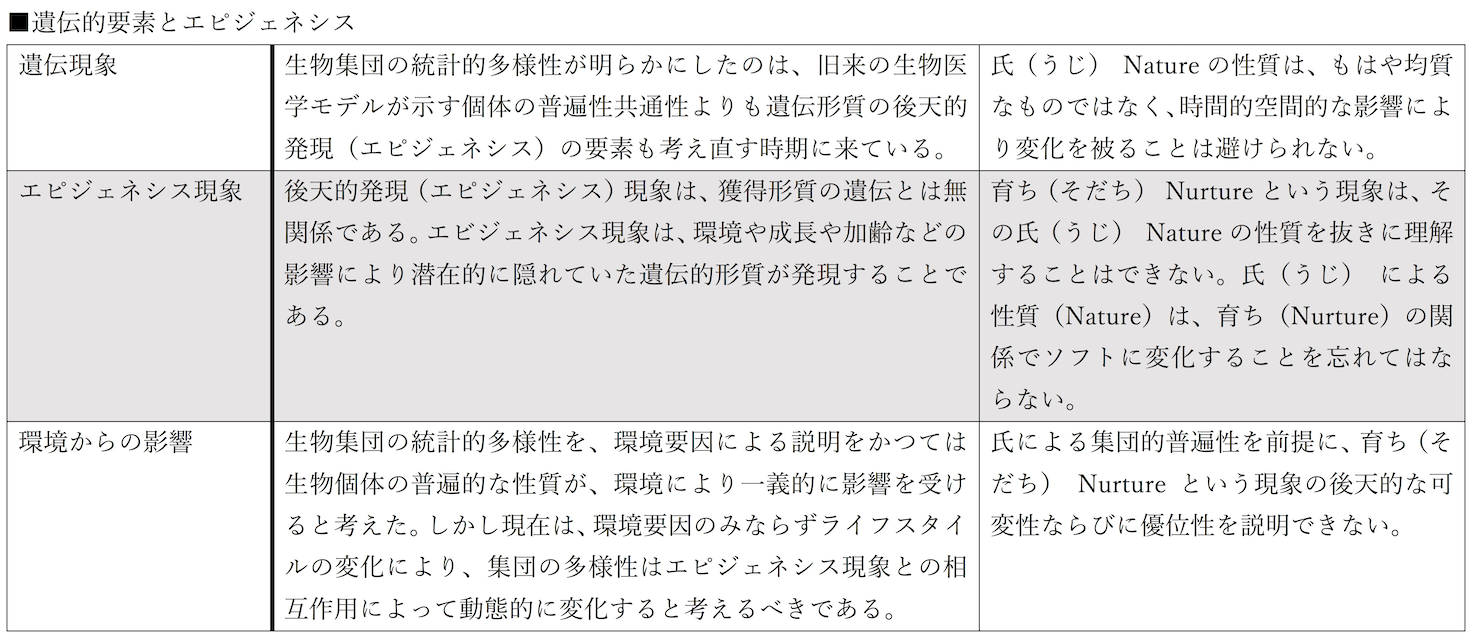

しかしながら、遺伝現象を調べていくうちに、エピ ジェネシス現象(epigenesis )ということが次第に明らかになった。それは、育ち(そだち) Nurture、が影響を与える、生物の個体は完全に均質な、氏(うじ) Natureによって決まるものではなく、それ自身の集団にも多様性がある。さらに、そのような同じ遺伝的性質をもつ集団を、異なる環境におくと、後天的 に同じ影響をうけるはずが、多様な適応形態をもつようになる。これを後成=エピジェネシスと呼ぶようになった。エビジェネシス現象は、環境や成長や加齢な どの影響により潜在的に隠れていた遺伝的形質が発現することである。育ち(そだち) Nurtureという現象は、その氏(うじ) Natureの性質を抜きに理解することはできない。氏(うじ) による性質(Nature)は、育ち(Nurture)の関係でソフトに変化することを忘れてはならない、という教訓をここで轢き出すことができる。

リンク

文献

その他の情報

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099