(オリジナルは『文化人類学』78-4, 2014:この原稿は草稿&改訂用)

ポスターはウィリアム・チャールズ・ユテルモーレンの絵画

マーガレット・ロック著『アルツハイマーの謎』プリンストン大学出版会、2013年(書評:池田光穂)

Lock, Margaret,

2013, The Alzheimer Conundrum: Entanglements of

Dementia and Aging. x+310pp., Princeton,New Jersey: Princeton

University Press.

本書は、英国生まれのカナダの医療人類学者で、日本と欧米社会における身体論、臨床医学、生物 医学研究で著名なマーガレット・ロック氏の最新刊の単著 『アルツハイマー病の謎:痴呆と加齢のもつれ』である(2014年1月末では未邦訳)。著者は、現在マギル大学Marjorie Bronfman名誉教授でカナダ王立芸術科学院のフェローでもある。彼女の経歴はインターネット等で多く公開されており、彼女の薫陶を受けた日本の教え 子も多く、著作の何冊かは翻訳されており、名を聞かない会員は少ないだろう。早速本書の位置づけと内容紹介に入ろう。

本書の内容は、アルツハイマー病をめぐる、学説 史、痴呆という社会問題の文化的構築、実験研究者と臨床家たちの発言の多様性の理解、ゲノム研究が推し進める遺伝子診断の「予兆宣告」の進展が当事者とそ の家族に与える影響、そして科学理論や学説が現実の生活の現場に介入する時点での齟齬や調整どのように考えるのか、というテーマ群からなり、まさに北米に おけるアルツハイマー病の民族誌であると言っても過言ではない。ちなみに本書評ではdementia のことを医学的ニュアンスがより近いという点で(旧病名である)痴呆という用語を用いるが、これは我々の日常用語では「認知症」と呼ぶものに相当する。そ して、共に本書評では価値自由な用語として使う。さて、北米では疾病概念である痴呆(dementia)は、アルツハイマー病(Alzheimer disease, AD)ないしは、口語的にアルツハイマーズ(Alzheimer's)と所有格表現で言われることが多い。このことは日本の認知症介護の現場での口語表現 「『認知』が入ってきた」とジャーゴンで呼ぶことがあり、類似の精神医学の専門用語の言い換えと似ている。書名のとおり、本書が含意するのは老人性痴呆 (老人性認知症)の謎だが、アルツハイマー病と診断されるもの以外の原因も痴呆には含まれる。だが日本で「認知症」と表現すればすべての痴呆(症)を意味 するように、北米では痴呆はADないしはアルツハイマーズで総称されるのである。これらの諸事実は文化人類学でいうところの痴呆概念の民俗分類における文 化的差異として理解可能である。すなわち日本と北米の社会でその疾病分類と語彙の範疇が異なり、用語と概念が両地域間で単純な一対一の対応とならないこと に留意すべきである——このことは、普遍的科学と見なされている生物医学という研究対象も、文化人類学の方法論を駆使すれば、民俗的知識として分析可能で あることを示している。

本書は導入部と全9章からなる10部構成である。 これに「後書き:心の肖像」として、痴呆を患いながらも絵画作品を残した William Utermohlen, 1933-2007 の作品の解釈——彼の作品は同氏のオフィシャルサイトから病状の時系列展開に沿いながら閲覧することができる——をめぐる4ページのエッセーが加わる。し かしこの小論は本論の議論とは独立したものとして観賞したほうがよいだろう。本書全体の論述は、アルツハイマー病の概念の誕生とその理論の変遷そして生物 医学パラダイムの文脈の中での再解釈化を論じた科学史の部分、理論家と臨床家というインタビューを基にした科学の語りの部分、そして、アルツハイマー病者 や家族さらには遺伝子診断の「予言」を通してその潜在的可能性があると指摘された当事者とも言える人々の語りの部分、3つからなる。しかし、それぞれ独立 してあるのではなく、この3つの要素が入り組んで全章にパッチワーク上に登場することも本書の特色だろう。しかし、全体を通して強調されているのが、医療 の専門家がなす実践を経由した当事者たちが置かれた知識言説的環境のダイナミズムともいうべき描写であり、そのことを読者が十分に自覚しておれば、随所に 出てくるさまざまな専門用語の理解もそれほど苦痛ではなくなり、比較的スムースに読む事ができるのではないだろうか。

まず導入部では、加齢化した脳にアプローチする3 つの領域がもつ〈要素間の緊張〉について述べられる。この部分は本書が最終的にアルツハイマー病をどのように描くのか、という点において重要なので詳しく 説明する。その第1の緊張とは次のようなことである。まず20世紀にアルツハイマー病が「発見」されるわけだが、それは18世紀からはじまる近代医学概念 の伝統と結びついている。この伝統は(1-i)心と身体の一義的な対応関係、すなわち病気の場を特定する理論(localizing theory)と、痴呆を初めとする心の病いを説明する際の別のタイプの説明、すなわち(1-ii)病歴やその過程、社会関係など、複合的な要因の絡み合 いで説明しようとする痴呆の「もつれ合い」仮説("entanglement " theory)の間のせめぎ合いが第1の緊張関係である。そして次の第2の緊張は、痴呆(状態)になることは、(2-i)加齢に伴う随伴現象であり老化の 一部だと考えるのか、それとも(2-ii)「正常な老化」とは異なる明確な病理として取り扱うのかという、アルツハイマー病が発見、認定される以前から続 いている見解の間の緊張である。後者の病理だという主張は、脳神経の画像化技術(neuroimaging)によって強い発言力を持つようになってきたも のでもある。そして3番目の緊張は、遺伝子(ゲノム)診断技術の発達により、痴呆の発症が特定の遺伝子の変異と関連づけられるようなってきた際に生じる (3-i)発症の先天的必然性と(3-ii)後天的蓋然性の緊張である。後者の考えによれば、遺伝子の変異が、未来における痴呆を完全に保証するものでは なく、発症を蓋然性により規定しているにすぎない。遺伝子の変異が将来、様々なタイプの痴呆という状態を発現(expression)——近代科学用語だ が人文学の用語だと「表出」や「表現」という意味があるのは衆知の通りだ——することの間には多様な経路が考えられる。エピジェネシス (epigenesis)とは、遺伝子の変異ではなく、後天的——これがエビジェネシスの本来の意味——に遺伝子の発現を制御するメカニズムのことであ る。この現象の説明は、遺伝子の構造や病気の発症メカニズムを解明したとしても、それが実際に起こるかどうかは(生まれてからの要因がどのように作用する かの知見抜きには)確率の問題として予言するしかないが、形質の発現性には因果関係があるはずだという玉虫色の「科学的言説」である。そして先天的決定論 でも完全な後天的要因だけで決まるものではないという逆説的な緊張状況をもたらす——従って両者の論理は相互排除するのではなく、現実の説明原理としては 補完的に使われる。

冒頭の3ページ(pp.4-6)に書かれているこ れら3つの緊張が本書の通奏低音となっており、アルツハイマー病をめぐる学説的理解や、現在も論争中の説明仮説であるアミロイド・カスケード仮説——βア ミロイドとタウたんぱく質の蓄積とそれに伴う脳の病理的萎縮こそがアルツハイマー病の本質であるという主張——をめぐる、さまざまな識者の見解の相違など が、この3つの緊張関係を理解することは、重要な役割を果たしていると思われる。『アルツハイマー病の謎』とはこの疾病概念とその説明と、その診断に巻き 込まれる人たちをめぐるさまざまな社会現象——例えば医療の対象となることが病気の烙印化を軽減したり、人口構造の高齢化や人間の長寿化が新たな社会問題 として生成したりするなど——の総体に絡み合ってゆくことから生まれる「ぼやけた像」から派生するものなのである。

51歳で痴呆症状を発症したアウグステ・データ (1849-1906)を記載した神経科医アロイス・アルツハイマーの報告が、この病名の由来になる。アルツハイマーは彼女の症状が重篤になっていく病状 の記載と死後の脳の病変について、今日でも使われる基本的かつ古典的な手法を使って記録した。しかし、不思議なことに1920年から1960年代までは、 この病名は、老人性痴呆にとって代わり、アルツハイマー病という名称はほとんど使われなくなる。その後、先進国の間で高齢者問題が浮上し、老人性痴呆への ケアが焦点化されるようになると、医学の眼差しは、脳の症状と病変を関連付けて最初に報告したアルツハイマーとその名を関した病気への関心が再浮上するこ とになる。電子顕微鏡や病変を起こす原因物質に関する医化学や脳細胞の代謝の研究が相互に影響を及ぼし、治療法——その後は予防法——の可能性への科学的 探究が再開される。病気が、そのような脳の代謝過程の障害であるとすれば、アルツハイマー病に至るまでの前駆的症状があるはずだという推論が登場し、それ が軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment, MCI)という診断基準を生みだすことになる。もちろん、これは経験的事実と医学的推論の複合的解釈であるので、当然のことながら仮説的説明であり、アル ツハイマー病やMCIの生物医学的説明をめぐる議論では、それらはほとんど科学的説明として不健康で社会的には混乱をまねくという意見——その代表格は 『アルツハイマー病の神話』(2008)の著者で医師の Peter Whitehouse が、医療人類学者 Daniel George 協力のもとに書き上げた——から確固とした実体であり治療法も(少なくとも理論上は)万全だという主張まで様々である。アルツハイマー病の医療者と患者の 団体をはじめとして多様な意見をもつ多数の専門家にインタビューを重ねる著者ロック氏は、アルツハイマー病やMCIという病気や症状を家族的類似性として の総体こそ認める。しかし、個々の実体としての主張にはついては慎重に筆を進めてゆき、彼女自身の意見の開陳は抑えつつ冷静な描写に努めている(第1章 「アルツハイマー病の制作と再制作」;第2章「アルツハイマー病の標準化への抗争」)。

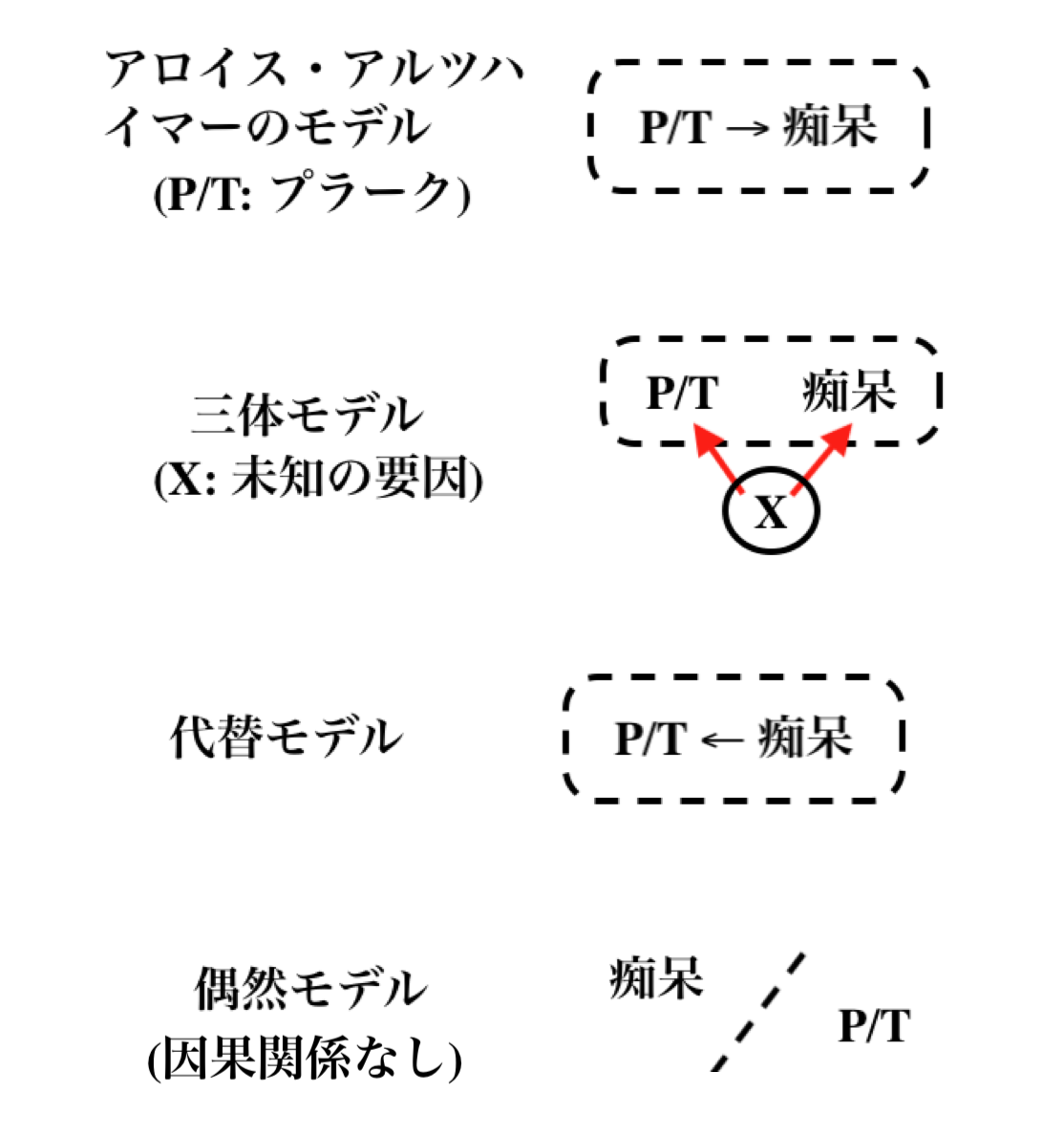

図:痴呆とプラーク形成に関するアルツハイマー病の初期モデル(ヘラップ 2023:37)

ロック氏は、後述する遺伝子スクリーニングで遺伝 子に変異があり、将来MCIを経由してアルツハイマー病になる蓋然性を「予言」された人やその家族をモニターされる集団と、それに対する変異が認められな かった対照群の人たちの両方に、インタビューをしており、その所感などが、雑誌記事などのコメントと共に報告されている(第3章「アルツハイマー予防の複 数の道のり」;第4章「具体化するリスクが可視化される」;および第7章)。第4章と第5章「アルツハイマー遺伝子:予告と予防の生物標識」を中心として 説明されるアルツハイマー病の生物医学的説明は、アロイス・アルツハイマーによる古典的なテーゼである痴呆という「心の異常には必ず器質的(この場合は 脳)な異常所見が認められる」という説明原理を拡張したものにすぎないことを丁寧に論証する。つまりアルツハイマー病の発症に関する分子メカニズムは、ひ とつひとつ積み上げられて現在の姿になったというよりも、古典的な心の病の発症メカニズムと経過に関する病理モデルという物語のなかに、パッチワークのよ うに新規の知見のパズルをあてはめているにすぎない。心の異常という機能的な症状は、脳の細胞の微小な病理的変化として可視化されて翻訳され、その発生の メカニズムは遺伝子や分子レベルの医化学的説明を通してやがて(post hoc)明らかになると理解されるのである。そのような生物医学的説明の主たる枠組みを押さえておくと、不思議で分かりにくい目も眩むような学術用語の群 れ——アミロイドβ、アミロイドβ前駆たんぱく質、APEOε[イプシロン]4ないしε3遺伝子、初期作働ADあるいは後期作働AD、パイサ変異、ゲノム ワイド解析研究(GWAS)など——もそれほど怖くなくなる。ちょうど著者が長きにわたるフィールドワークとインタビューを通してそれらの術語と概念操作 がもつ「神話作用」(ロラン・バルト)から克服したように、読者もそれらの謎の術語群を認識論的になんとか飼いならすことができるだろう。彼女は、この神 話作用について「現代の骨相学(the new phrenology)」だと的確な比喩をつかって表現している(p.118)。

本書からしばし離れるが、米国の女優アンジェリー ナ・ジョリーが、自分の死亡した母親——イロコイ先住民の人であった——の病歴から遺伝子診断を受け、乳がんと卵巣がんの「高い」発症率を「予言」する BRCA1(がん抑制遺伝子)の変異が自分の遺伝子の中に見つかったことから、2013年5月に乳房切除の手術を受けた報道は、日本でもセンセーショナル なニュースとして取り上げられたことは記憶に新しい。北米では遺伝子診断は、デザイナーズベイビー(遺伝子の選別と操作による出生に介入の結果できた赤 ちゃん)に代表されるような(1)個人の福利や利害のために遺伝情報を知り「予防的な身体介入や操作」——病気が発症していないので「治療」とは呼ばれな い——か、(2)個人および集団の福利や利害のために大規模な集団に対してスクリーニングをおこない、そこで明らかになった「遺伝子的事実」を告知し、必 要な遺伝カウンセリングを行うという〈遺伝的知識を個人所有化する〉か、あるいは〈集団的介入の道具として使う〉のかという、大きく2つの潮流がある。第 6章のタイトルである「GWAS、ゲノムワイド解析研究:バック・トゥ・ザ・フューチャー」では大規模な集団を対象とした後者の研究プロジェクトであり G8諸国などは、このような研究が国民の福利に多いに役立つとして「エピジェネシス研究」に大規模な研究予算を投入しようとしていることが報告される。ア ルツハイマー病(痴呆)についても、アミロイド・カスケード仮説に基づいてAPEOε4ないしε3遺伝子の変異が発見された集団に対して、試験的にカウン セリングなどをおこなう実証研究が始まっている。アルツハイマーのエピジェネシス研究では、痴呆になる遺伝的蓋然性の有無に関わらずなぜある人は発症する 人とそうでない人がいるということの差異を明らかにするために、どこかで後天的なメカニズム——多くは遺伝子変異の発現の「抑制」という表現が用いられる ——が関与していると仮定し、その医化学現象を探究しようとするのである。ロック氏はモントリオールでのプロジェクトに関わり、それに参加した人々や、プ ロジェクト評価のために同時に計画された対照群——遺伝子診断を受けなかった集団をこう呼ぶ——との比較などを行っている。

第7章「身体化された予兆と共に生きる」の冒頭の エピグラムではエヴァンズ=プリチャードのアザンデの民族誌[1937]からの引用があり、著者が遺伝子診断を、科学技術時代の「託宣」として議論する意 図が分かる。この箇所での人々の遺伝子の変異についての、未来の自分についての語りのフィールドデータと、彼らが診断を通してアルツハイマー病の発症理論 を事後的に学び、当事者たちがその託宣の意味を内的に洗練化してゆく過程が見事に描写されており、評者はこの章が本書で一番興味深く読んだ部分でもある。 「飼いならされていないチャンスと運命の再発」と題された第8章は、現在のアルツハイマー発症に関する科学論上の批判を解説している。そして第9章「塹壕 に留め置かれた緊張を超えて」という短い最終章は、導入部で紹介されたアルツハイマー病をめぐる3つの緊張関係に再度焦点化して、結論づける章である。そ れらの緊張関係は、先に述べたようにアルツハイマーの発症理論における要素還元局在説か、総合的な結果としての病気かという発症の学知をめぐる第1の緊張 関係、次に加齢と病理という第2の緊張関係、そしてアルツハイマー病の発症の必然性と蓋然性の緊張関係が第3のものであったことを、読者には思いだしてい ただきたい。

本書の最大の魅力は、現今における北米を中心とし

た文化的社会的問題としてのアルツハイマー病の現状について、網羅的であるにも関わらず、極めて的確にまとめられていることである。今日の医療人類学関係

の文献にも共通していることであるが、引用されている文献も膨大であり、脚注も充実して、批判的に読解したい読者には非常に公正で開かれたテキストになっ

ている点も好ましい。他方、難点ではないが、人類学のモノグラフとしての読み物として興味深い点がある。世界の別々の地域ではあるが同時期に本書を読んだ

私の友人はこう述懐した:「インフォーマントとしてインタビューされた科学者に対する批判的な言及が少なく、レビューに徹していることが不満だ」と。私

は、その際にこう応答した:「彼女の民族誌がある意味で同じ文化の同じ社会の構成メンバーだという点ではネイティブ人類学の著作である。それゆえに、応答

責任としてインフォーマントから読まれる可能性と対話のカ『開かれ』を十分に考慮したゆえの書記法ではないのか」と。そして私はこの所感を今でも抱き続け

ている。アルツハイマー病の専門知識を的確に理解するためには、その学知の修得のみならず、彼/彼女たちの説明の他に実際に彼らが「どんなことをしている

のか」(クリフォード・ギアーツ)に関する情報も必要であり、インフォーマント共に行動し真摯な対話を継続するためには、今後ますます時間と手間がかかっ

てゆくことは、想像に難くない。その意味では、本書は、アルツハイマー病に関する〈科学の民族誌〉と、この疾病と病いの両方に焦点が当たった〈病気の民族

誌〉という2つの特質を兼ね備えた希有な著作だと言えるのではないだろうか。医療人類学という文化人類学の下位領域の研究者のみならず、現代人が置かれて

いる心と身体の問題に関心のある多くの読者に、評者は広く薦めるものである。

"In closing,

one further reality must be kept in mind: no amount of

preventive measures and no drug will defeat aging (even though certain

maverick scientists are attempting just this), nor can dementia be

''wiped out" as though it is an infectious disease -- aging and

dementia cannot be disentangled; all we can strive for is to find ways

to stave off or halt the progression of AD at whatever age it strikes."

(p.242)

リンク(→「ウィリアム・チャールズ・ユテルモーレン」)

文献

- マーガレット・ロック著『アルツハイマーの謎』プリンストン大学出版会、2013年

- アルツハイマー病研究、失敗の構造 / カール・ヘラップ [著] ; 梶山あゆみ訳, 東京 : みすず書房 , 2023.8/

How not to study a disease : the story of Alzheimer's / Karl

Herrup, MIT Press , 2021.

サイト内リンク

- アルツハイマー病の生化学︎▶︎アルツハイマー病▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎

- マーガレット・ロック『アルツハイマーの謎』(プリンストン 大学出版局、2013年)ノート

- 認知症、痴呆 症、ぼけ

- 『老人虐待の起源』(ca.1992)

- 『「高齢化社会」の理想と幻想』(1990)

- 『社会文化的「ぼけ」から社会医療的「認知症」へ:〈痴呆老人〉の医 療化の現在 』(2007)

- 『虚構としての認知症』(2008)

- 「虚構としての認知症」を考える

- 大熊由紀子「ケアの思想」を読む

- 『記憶の問題』(2008)

- 『介護保険法 用語集・定義集』

- “Distorted Medicalization” of Senile Dementia: The Japanese case.

[ Mitsuho Ikeda & Michael K. Roemer ], World Cultural Psychiatry

Research Review 2009, 4(1): 22-27, June 2009.(MIkeda_MKRoemer_Dementia_Japan_WCPRR_2009.pdf)

- 医療化

- 認知症コミュニケーション:2016(PBL授業)

- ウィリアム・チャールズ・ユテルモーレン