幾何学の起源

L'origine de la géométrie

★「しかし、[フッサールの]『幾何学の起源』におけるほど歴史主義と客観主義との2つの告発が組織的に結合されたことはかつてなく、……」(デリダ 2003:9)

| フッサール |

言語をできるだけ一義的にして、かつ透明性をたもち、歴史の伝達な可能性を保証しようとする |

| ジョイス |

一義的な言語に頼らずに、複数の言語を同時に話して、それらに寄生しながら循環するようなエクリチュールを発明する。言語の潜在的な力を限界までスピードアップさせる。 |

☆

| L'objet de la

géométrie (géométrie, du grec ancien : γεωμετρία, gé : terre ; metron :

mesure) concerne la connaissance des relations spatiales. Avec

l'arithmétique (étude des nombres), elle constituait, dans l'Antiquité,

l'un des deux domaines des mathématiques. La géométrie classique, issue de celle d'Euclide, est basée sur des constructions obtenues à l'aide de droites et de cercles, c'est-à-dire élaborées « à la règle et au compas ». Avec la considération de figures plus complexes et la nécessité de la mesure, la barrière entre la géométrie et l'étude des nombres et de leurs relations (arithmétique, algèbre) s'est peu à peu estompée. À l'époque moderne, les concepts géométriques ont été généralisés et portés à un plus haut degré d'abstraction, au point de perdre à proprement parler leur signification d'origine. Peu à peu abstraits ou soumis à l'usage de méthodes algébriques nouvelles, ils se sont pourrait-on dire dissous dans l'ensemble des mathématiques où ils sont aujourd'hui utilisés en tant qu'outils dans de très nombreuses branches. |

幾何学(ギリシャ語:γεωμετρία、ge:大地、metron:測定)は、空間的な関係についての知識を扱う学問である。古代において、算術(数の研究)とともに、数学の二大分野の一つを構成していた。 ユークリッドの幾何学に端を発する古典幾何学は、直線と円を用いて構築された、つまり「定規とコンパス」で作成された図形に基づいている。より複雑な図形 や測定の必要性が考慮されるにつれて、幾何学と数字とその関係(算術、代数学)の研究との境界は徐々に曖昧になっていった。 現代では、幾何学的概念は一般化され、より高度な抽象化が進んだ結果、厳密には本来の意味を失ってしまった。徐々に抽象化され、新しい代数的手法の適用を 受けるようになったこれらの概念は、数学全体の中で溶け込み、現在では非常に多くの分野でツールとして活用されていると言える。 |

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_g%C3%A9om%C3%A9trie |

|

| フッサールは幾何学の起源について考え続けていたが、その過程で変化し

たのは幾何学の地位の決定だけでなく、起源という概念そのものであった。幾何学はまず経験に還元され、ユークリッド幾何学はフッサールにとって直観的な空

間に最も近いものと見なされたが、後に(ユークリッド幾何学と非ユークリッド幾何学の両方が)いずれも直観的ではないという考えが発展した。この過程を通

じて、原点という概念自体が変化し、理性と歴史の関連性が強調されるようになった。起源は当初、認識論的(あるいは心理学的)起源を指していたが、経験の

世界から科学分野としての幾何学の世界へと至る理想化と形式化の過程の分析が進み、最終的には幾何学の歴史的起源、その誕生を可能にしたもの、そしてその

歴史的伝承の条件とは何かという疑問に至る。 |

・幾何学「の経験」は直観である ・ユークリッド幾何学は直観的な空間[にもっとも近い] ・起源は原点か?→理性と歴史はどのような関係にあるのか? ・幾何学の歴史の理解/誕生を可能にしたものの探求は、我々が感じる直観や(歴史を含めた)経験の解明につながる(という目論見をフッサールは抱いていた) |

| フッサールの「幾何学の起源」は、『ヨーロッパ科学の危機と超越論的現象学』(1936-1938)の未完の原稿の、付録に収載されるものであった |

|

| 歴史主義批判 |

「数学の歴史的ないし認識論的本質を時間に縛られた人間存在の魔術的状況やその他の統覚様式から解明しようとする歴史主義は、まったく原理的に倒錯しているのだということを認識すべきである」(邦訳 1976:304) |

★デリダの仏訳と、その『序説』という課題

★

☆フッサールの幾何学の起源、はどんな本ですか?哲学上の意義、その可能性、および限界について教えてください(Google AI - Monica にたずねる)

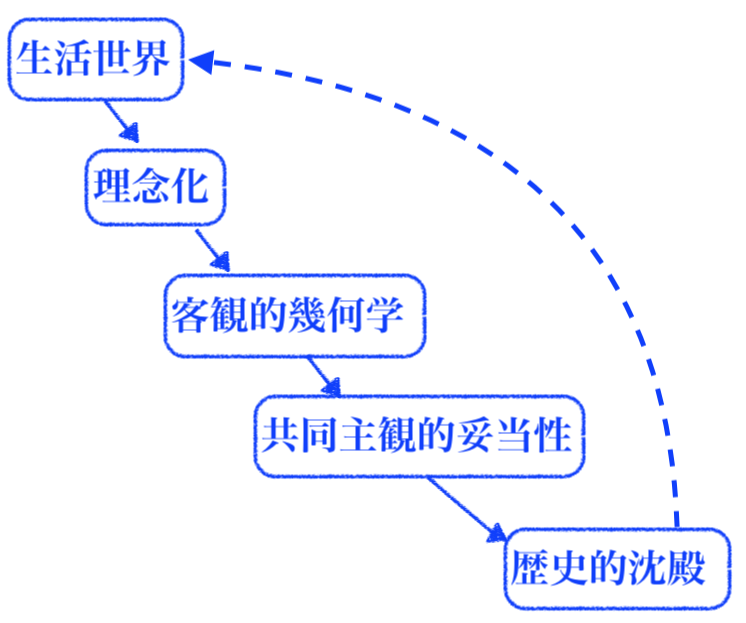

| 推論プロセス まず、ユーザーがフッサールの『幾何学の起源』について、その内容、哲学的な意義、可能性、限界を尋ねています。フッサールは現象学の創始者であり、この著作は彼の後期の思想を反映しているので、まずその背景を理解する必要があります。 『幾何学の起源』は1936年に発表されたもので、フッサールの現象学的なアプローチが数学的対象、特に幾何学の成立過程にどのように適用されているかを 探っています(=『危機』の付録として収載されたが、もともとは独立した論文)。ここで重要なのは、幾何学が単に客観的な真理ではなく、主観的な経験や共同主観性に根ざしているという点です。フッサールは、幾何学の起源 を「理念化」のプロセスとして捉え、具体的な経験から抽象的な概念がどのように形成されるかを分析しています。 哲学的な意義としては、客観的科学の基礎を主観的な経験に求めることで、科学の危機を克服しようとした点が挙げられます。当時の科学が技術的な応用に偏重 し、人間の生活世界(Lebenswelt)を見失っていたことへの批判が背景にあります。また、共同主観性(間主観性)の概念を通じて、知識の社会的な 基盤を強調している点も重要です。 可能性としては、現象学が数学や科学の哲学に新たな視点を提供すること、特に科学の基礎づけに関する議論に影響を与えたことが考えられます。また、現代の認知科学や人工知能研究における「意味の生成」プロセスの理解にも応用できるかもしれません。 限界については、フッサールの議論が抽象的で実証的な検証が難しい点が指摘されます。また、彼の現象学的方法が数学の実践にどの程度具体的な影響を与え得るかは議論の余地があります。さらに、共同主観性の概念が十分に展開されていないという批判もあるようです。 これらの点を整理し、ユーザーが理解しやすいように構造化して説明する必要があります。特に、哲学用語を適切に解説しながら、具体的な例を交えると良いでしょう。また、フッサールの他の著作との関連性や、後の哲学者への影響にも触れると、文脈が明確になると思 フッサールの『幾何学の起源』(1936年)について、以下のように解説します: |

|

| 1. 著作の概要 |

|

| 成立背景:晩年の未完成原稿(『危機』の補遺として執筆) 核心テーマ:幾何学の理念的対象性が「生活世界」からどのように発生するか 方法論:現象学的還元による「原初的意味」の探求 |

|

| 2. 哲学的核心概念 |

|

|

|

| 3. 哲学的な意義 |

|

| 1. 科学批判:数学的客観性の根源を生活世界に遡及 例:測量技術から抽象化が生まれたプロセスの分析 2. 間主観性理論:知識の社会的基盤の解明 共同主観的伝承による理念の継承メカニズム 3. 現象学の深化:歴史性と生成性の次元の導入 静的現象学から生成的現象学への転換 |

|

| 4. 可能性と限界 |

|

| 可能性←→ 限界 科学哲学への新視点(例:量子論の解釈)←→ 数学的実践との乖離 人工知能の意味理解への応用可能性 ←→実証的検証の困難性 文化相対主義を超える普遍性理論←→歴史的記述の不十分さ |

|

| 5. 現代への影響 |

|

| メルロ=ポンティの身体論 デリダの『幾何学の起源序説』 認知科学の「埋め込み性」理論 重要な引用: 「幾何学的理念性は、その起源において、最初の創始者たちの明証的な生産のうちに、原初的な基盤づけを有している」(『幾何学の起源』) この著作は、数学的真理の「生きた源泉」を人間の具体的経験に求めつつも、その歴史的展開の複雑さを完全には解明し得なかった点に、可能性と限界が共存していると考えられる。 |

|

Détail d'une enluminure du xive siècle, contrepoinçon d'une lettre capitale P, au début des Éléments d'Euclide, dans une traduction attribuée à Adélar de Bath. Une femme porte une équerre d'une main et utilise un compas de l'autre pour mesurer des distances sur un diagramme. Un groupe de moines, apparemment ses étudiants, la regarde. Au Moyen Âge, toutes les allégories du savoir comme des vertus et des vices sont féminines, Philosophie guide Boèce dans la Consolation, Béatrice Dante dans la Comédie, Logistique Poliphile dans le Songe. Ainsi aussi le premier auteur d'un manuel de pédagogie est Dhuoda.- Histoire de la géométrie. 14世紀の装飾写本の詳細、大文字Pのカウンターパンチ、ユークリッドの『原論』の冒頭、アデラル・ド・バースによる翻訳。女性が片手に定規を持ち、もう 一方の手でコンパスを使って図上の距離を測定している。彼女の生徒と思われる僧侶たちが彼女を見つめている。中世では、美徳や悪徳といった知識の寓話はす べて女性である。哲学は『慰め』でボエティウスを導き、ベアトリーチェは『神曲』でダンテを導き、ロジスティカは『夢』でポリフィロを導く。また、教育学 の教科書最初の著者はドゥオダである。 |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099