他者の痛みと嘘つきのはじまり

Other person's Pain and scientific fabulists

苦悩の代表格にあげられるのが病気であり、病気を抱えることのいたるところに〈痛み〉があることも当然だ。身体の痛みだけでなく〈心の痛み〉と 表現され、痛みは苦悩の同義語としても語られる。

ここで、痛みについて考えてみよう。痛みは神経や脳のメカニズム、あるいは痛みを引き起こす物質(=疼痛(とうつう)物質ないしは発痛物質)に 関する研究がすすみ多くのことがわかってきた。生理学やペインコントロールの臨床においては、これらのメカニズムについては痛みはふつう疼痛と表現されて さまざまな臨床的な治療やケアがプロトコル化(=具体的な手続き化)されている。

他方、痛みは人間存在にとっての長年の脅威であって、古くから哲学者の議論の格好の材料であった。それは生理学が疼痛のメカニズムについてそれ なりの説明をするまでは、痛みについて語っていたのが哲学者だったのだ。 英国の功利主義的哲学者ジェレミー・ベンタム(1748-1832)は、苦痛やその反対物の快楽というものが〈客観的実在〉(=本当にあることを誰も疑 わないこと)であることを信じて、人間は苦痛から逃れ快楽を追求するものであると主張した。まったく当たり前のように思える。

しかし、ベンタムの言うことはただ陳腐なだけではなく、苦痛や快楽はそれほど明確に区分できるかという点では大いに問題がある。なぜなら克己復 礼(=自分の欲望を抑えて儀式に従うこと)やマゾヒズムのように[適度の]苦痛を快楽だと感じる人たちがいるからだ。苦痛や快楽の受け止め方には個人差が あるという事実をもってして、それらの客観的実在が揺るぎないというものではないと言ってもよいだろう。

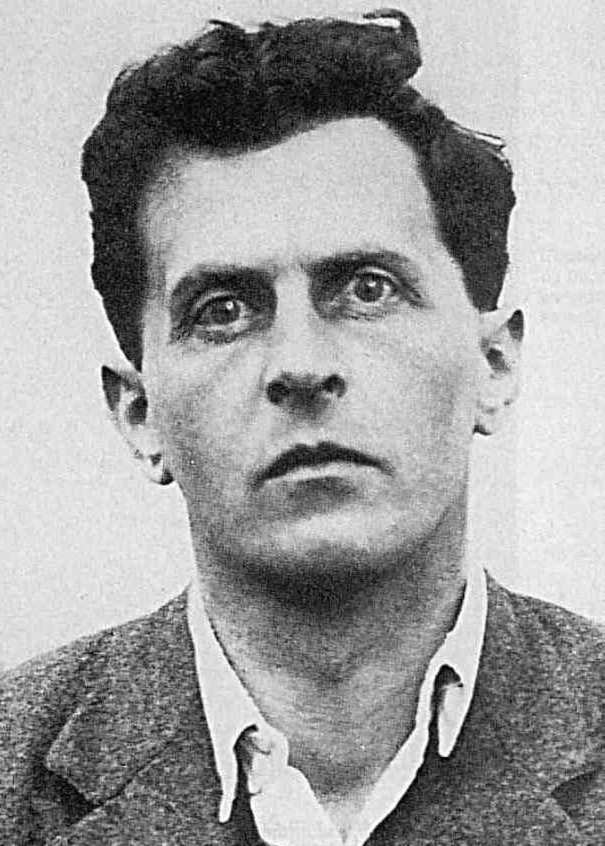

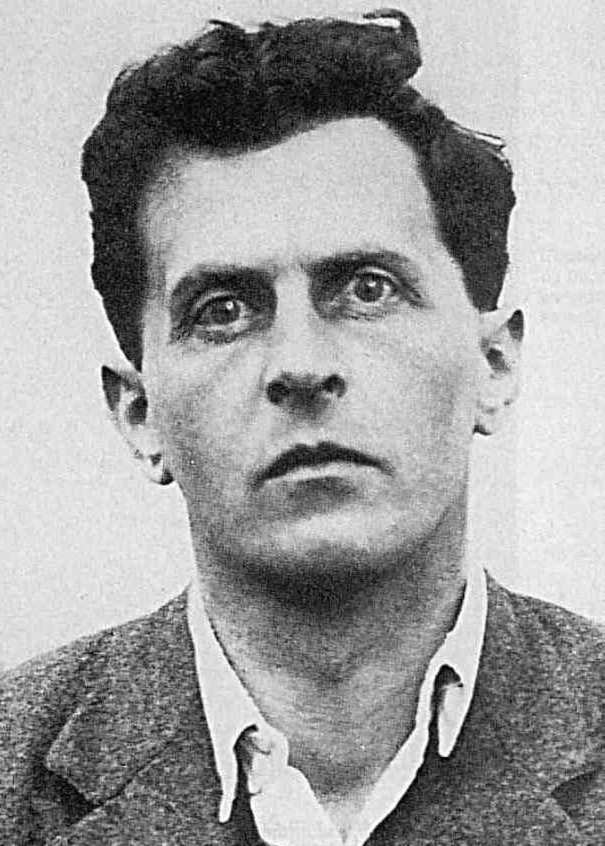

痛みは〈モノ〉のように実在するものではない※。かりに痛みという〈モノ〉があるとして、それをさして、これを私の痛みと主張することはとても 奇妙である。むしろ痛みとは言葉による表現そのものかも知れない。痛みの用語にまつわる不可思議な問題が、ごく普通の言葉で語られ、あたかも王様が裸であ ることを指摘した子供のごとく、人類が知るようになるには哲学者であったルードヴィヒ・ ヴィトゲンシュタイン(1889-1951)の登場を待たねばなら ぬ。

ヴィトゲンシュタイン(またはウィトゲンシュタイン)は『哲学探究』のなかで次のように書く。子供がケガをして泣いているのを見て、子供の痛み が泣き声を意味するというナンセンスなことを言わないだろう。そうではなく、反対に、子供に痛みがあるということを、子供の状況(=ケガをして血を流して いる)や泣き声やから判断しているのだと。われわれが〈痛み〉という経験を覚えるのも、泣いている子供に大人が語りかけて、子供が経験していることに言葉 を与え、その後には文章を教えるだろう。子供は痛みを覚えたときにどのように振る舞うかを学ぶのであると。

われわれは他者の痛みがわかる(=ヴィトゲンシュタインは「知る」と表現)だろうか? 自分の痛みはわかる(でも、自分の痛みが「分かる」とは どういうことのなのだろうか?)。ちょうど子供が小さいときから学んできたように、どういう状態のときにそれが痛いのかわかり、痛い時にどのように振る舞 うのか教えられてきたから、そうなのだろうか。そして実際に他者に的確に表現することもできるようだ。

ところが他者の痛みとなると、話はややこしくなる。他者が痛みに苦しむ時、われわれはたぶん「この人は痛いのだろう」と自分じしんの経験に照ら して推測する。しかし「この人は痛いのだろう」という推測によって、他者の痛みがわかったということになるのだろうか。自分は同じ痛みを感じないため—— もし感じたらそれは他者の痛みではなく自己の痛みにほかならない——ヴィトゲンシュタインが言うように「言語をもって痛みの表現と痛みとの間にはいること など望みえ」ない。痛みと言語による表現の間に裂け目があったとは! いったい誰が想像しただろうか?

さらに彼は引き続き面白いことを言う。犬は痛がっているふりができない。だからと言って(文学的表現ではそのとおりなのですが)「犬は正直 だ!」ということもナンセンスだ。痛みの言語表現をおこなうことと痛みの経験のあいだの裂け目があるからこそ人間は正しく?〈嘘〉をつくことができること になる。嘘は、子供が痛いことを他者に表現することを学ぶように、ことばを使うことにまつわるゲームであり、どこかでちゃんと学習される(=裂け目を知 る)必要があるというのだ。

したがって私は、嘘をつくことは人間あるいはチンパンジーなどの高等霊長類[→リンク] だけがもつ高度な能力であると信じる。したがって嘘をつけない、あるいは他人が嘘をつくことを知らない人間は、無垢でもなんでもなくただの無能だというこ とになる。世に数多いる宗教家や道徳を吹聴する人たちには申し訳ないが、私は嘘をつくことは、(嘘を意図的に使わない意志能力を生むための)人間の徳性の ひとつであるとまで信じる。

「ことばを使うことにまつわるゲーム」から、ウィトゲンシュタインは、あの有名な言語ゲーム論の着想へと展開する。フッサールが相互主観性に満 ち満ちている生活世界(同じものではないがヴィトゲンシュタインの用語では「生活様式」)の理解において、他者への感情移入(Einfu"hlung)が可能にすると主張した時に、その理論的な脆弱性を埋める(=補強する?)ものが、言語 ゲーム論おいて展開されていると言っても過言ではない。

註釈

※私は〈痛み〉は〈モノ〉でないことを、当の本人たちが知っているにも関わらず〈モノ〉のように言語的に表現されていることに興味をもつ。 日本語の痛みが〈ある〉というのもそうだ。これに類似したものに〈嘘〉がある[→嘘問題]。 「それは嘘だろう」という言及がそうだ。当然、物的証拠などに表象される「これが真実だ」「ここに真実が書かれている」という表現もそうだ。私はこのよう な痛みの物象化は、〈情動の物象化・モノ化〉であり、真偽、嘘と真実(本当)の物象化は、ある種の〈倫理・道徳の物象化・モノ化〉という別の系譜・系統の 物象化・モノ化であると考えている。

惨めな犬と不誠実な病人の話が好きな人は[こちら]へ

「扁桃腺を摘出して、きわめて惨めな気分でイブリン療養所に入院しておりました。ウィトゲンシュタインが訪ねて参りましたので、わたしはこ ううめきました。『まるで車 にひかれた犬みたいな気分だわ』。するとかれは露骨にいやな顔をしました。『きみは車にひかれた犬の気分なんか知らないだろう』。」(フランクファート 2006:21より引 用).[→言語について考える]

人間は、犬の存在論的位置について全く無知というわけではない

犬(ペット)も家族と同様だという人はいるし[変な形容だが]猫かわいがりする人——私は「病理」だと思うが——も多い。だが、その人は乳

児には言葉を覚えさせようとするが、犬には言葉を覚えさせようとしない。その成員は家族=人間同様だと思ってはいるが〈犬は人間の言葉を理解するが、発音

できる=話せる存在ではない〉ということは理解している——つまり「病理」ではなくどうも「正常」の範囲のようだ。だからバウリンガル(2002年度のイ

グノーベル賞平和賞)が30万個も売れたのだろう。

リンク・文献