レヴィ=ストロース「自然と文化」の読解

On Levi-Strauss' Nature-Culture Binary Opposition

Lévi-Strauss’

Bororo informant who met the Pope (Lévi-Strauss 1936)

レヴィ=ストロース「自然と文化」の読解

On Levi-Strauss' Nature-Culture Binary Opposition

Lévi-Strauss’

Bororo informant who met the Pope (Lévi-Strauss 1936)

俺がネーチャー(自然)だ——Jackson Pollock

クロード・レヴィ=ストロース「自然と文化」『親族の基本構造』福 井和美訳、 青弓社、Pp.59-73, 2000年

【p.59】

「自然状態から社会状態へという人類進化の一局面への言及は、社会的組織化をまったく欠く人類が、にもかかわらず文化の形成に不可欠なさま ざまな活動形態を発展させたことになるのだから、異論を呼ばずにすまない」。

「それは人間文化の二つの水準の深い対立」

「自然状態と社会状態の区別は容認できる歴史的意味は欠くが、ある論理的価学が当の区別を方法上の道具に用いることにまったき正当な根拠を 与える価値をもっという点である」。

【p.60】

「人間が置かれる状況に由来するものもある。難なくわかるように、たとえば瞳孔反射は人間の本性に、手綱に触れるや即座に定まる騎手の手の 位置は人間が置かれる状況に由来する。だが区別がいつもこれほど簡単とはかぎらない。物理・生物的刺激と心理社会的,刺激がしばしば同タイプの反応を引き 起こすのである。だから、すでにロックが自問していたように、こんな疑問も湧く。子供が暗闇で感じる恐怖心は動物的本性の現れであると説明できるのか、そ れとも乳母から聞いたおとぎ話に起因すると説明できるのか」。

「生物次元と社会次元の対立を否定したり軽視するのは、社会現象の解明そのものをみずからに禁じることだが、だからといって、この対立に方 法論上の意義をすべて込めてしまえば、生物次元から社会次元への移行問題を解決できぬ謎に祭り上げることになりかねない。どこで自然は終わり、どこで文化 は始まるか。この二重の問いに答える方法はいくつか考えられるが、しかしいままでのところ、いずれの方法もことのほか期待を裏切るものばかりであった」。

【p.62】

「早くも1811年、ブルーメンバッハは、あれらの子供の一人にさいた研究書『野生のぺーター』のなかで、このたぐいの現象から期待できる ものはいっさいないだろうと記した。そしてそのわけをこう鋭く指摘する。人間は飼い慣らされた動物であるばかりでなく、自分で自分を飼い慣らした唯一の動 物でもある。ネコ、イヌ、家禽といった飼い慣らされた動物であれば、どこかで道に迷い孤立したなら、馴致という外からの働きかけを受ける以前の、種本来の 習性に戻っていくと予想できもするが、人間にそのようなことはまったく起きようがない。孤立した個体が退行的に帰っていける、種本来の習性というものが人 間にはないからである」。

「文化以前的性格を帯びた行動類型の例証を人間のもとに見出すことは望めない。では、道を逆方向に進んでみること、文化の輪郭、文化の前兆 と認めうる態度や現象を、動物生活の高度な水準においてつかむ試みは可能であろうか」。

【p.63】

「本能とか、本能を唯一発現させうる解剖学的装備とか、個体と種の存続に不可欠なふるまいの遺伝を介した伝達など、紛れもない自然の属性が まとまって見出されるからである。動物社会のような集団的構造物には、普遍的文化モデルとでも呼びうるものの素地さえ入り込む余地はまったくないのであ る」。

「我々がもっとも高貴な一部として進んで人間の本性に結びつけてみせる感情、たとえば宗教的恐怖心とか聖なるものに対する複雑な感情などの 表出を、ごく容易に類人猿にも見てとることができると言われる。だがこうしたすべての現象が目の前で脇固めの証言をしてくれるにしても、それらはむしろ内 容の乏しさという点で——しかもまったく別の意味で——はるかに雄弁なのである」。

高等霊長類と人間の本質的な差異:言語化・シンボル化能力の圧倒的差異(pp.64-65)

【p.66】

「こうした行動における規則のなさが、自然過程を文化過程から区別してくれるもっとも確実な基準をもたらすかに見える。この点、人間の子供 の所作とサル集団の成員聞の関係との対比ほど示唆に富むものはない。子供の場合、たとえ幼児ですら、すべての問題は明瞭な区別によって解決される。しかも この区別は、ときには大人に見られる以上に明瞭かつ絶対的でさえぬる。それに対し、サル集団の成員聞の関係はまるまる偶然と出会いに委ねられているため、 一匹の実験動物の行動はほかの仲間たちの行動についてなにも教えてくれず、当の個体の行動ですら、今日の行動は明日の行動の保証ではまったくない。要する に、文化を前提とするもの——前提とするだけでなく、それ自体すでに文化であるものll 、しかも言語活動の介入なしに集団内に制定されるとはまず考えられないもの、すなわち制度的規則について、その起源を自然のなかに求めようとすることに、 そもそも推論間違いが含まれているのである」。

※この記述は、ドゥ・ヴァール『政治をするサル』を読む限り、その後の霊長類研究の再吟味の必要性を感じるのは、引用者(池田)だけだろうか?

「言うところの領域とは、自然の場合は生物学的遺伝、文化の場合は外在的伝統である。自然と文化とが連続しているとの誤った見かけに、二つ の次元の対立地点を明らかにするよう求めることはできないと言っている」。

【p.67】

「我々は文化と自然という相容れない次元に属す矛盾し合う属性を、規範および普遍性という二つの性格のなかに認めたわけだが、インセストこ れら二つの性格を、いささかの暖昧さもなく、しかも不即不離のかたちで示すのである。……近親婚の禁止は各集団が近親をどう理解し、どう定義するかに従っ て適応範囲が変わりもするだろうまた制裁の罰則も違反者の即座の処刑からとりとめのない指弾、ときにはたんなる抑撒にいたるまで、おそら千差万別ではあろ うが、しかしいかなる社会集団のなかにも必ずこの禁止が存在する」。

【p.68】

「いかなる婚姻型も禁忌とされない集団があるかである。ならば、絶対にありはしないと答えなくてならない。しか も理由は二重である。まず、けっしてすべての近親のあいだで婚姻が許可されないのでないにしても、少なくと もいくつかのカテゴリーのあいだでは許可されない。……公的で永続的な性格をもつ場合でも、ごく狭い社会カテゴリーにのみ許される特権にとどまる。たとえ ばマダガスカルでは、平民には母と姉妹、ときには加えて従姉妹が禁忌配偶者であるが、最高首長や王には、ただ母だけが11 ただし絶対に母だけはfady、つまり「禁じられる」。しかしインセスト禁忌はほとんど「例外」を許さないので、原住民の意識はインセストに対してきわめ て敏感である。べつに判明したわけでもないのに、夫婦に子供ができないとインセスト関係が原因と見なされ、規定された臆罪儀式が自動的にとりおこなわれ る」。

「卓越した同僚であるラルフ・リントン(Ralph Linton, 1893-1953)氏は、ある日こう我々に注意を促してくれた。彼が研究していたサモア諸島の一貴族の家系では、八回続 いた兄弟と姉妹の婚姻のうち、一度だけ妹にあたる姉妹との婚姻がおこなわれた疑いがあり、原住民の考え方はこの婚姻を不道徳であると非難してきたと言うの である。兄弟と姉にあたるその姉妹との婚姻は、要するに、長子相続権への譲歩と考えられるが、かといって、この婚姻がインセスト禁忌を無効にするわけでは ない。その証拠に、母と娘に加えて妹にあたる姉妹も相変わらず禁止された配偶者、少なくとも容認しがたい配偶者とされているのだから」(pp.68- 69)。

【p.69】

「自然事象のもつ特徴的性格と文化事象のもつ——理論的には前者の性格と矛盾する——特徴的性格とを同時に示す現象がここにある。インセス ト禁忌は、性向であり本能であるという普遍性も、法であり制度であるという強制的性格も併せ持つのである」。

【p.70】

「「インセスト禁忌という有名な問題」——とレヴィ=ブリュルは書いている——「この vexata quoestio〔難問〕をめぐり、民族学者も社会学者もあれほどまでに答えを求めようとしてきたが、そこに答えなど一つも含まれていな い。そのような問 題を立てる理由がないのである。我々が話題にした社会ではいかなる根拠からインセストが禁忌とされるのか、と自問しても無益である。つまり、そのような禁 忌は存在しない。(略)インセストを禁止することなど誰も考えはしない。それは実際には起きえないなにかであるのだから。それでも万が一起きたとすれば、 なにか前代未聞のもの、minstrum〔驚異〕であり、恐怖と戦懐を振りまく侵犯である。未聞社会は人肉食や兄弟殺しについてなにか禁忌を実施している だろうか。未聞社会にはインセストを禁忌とする根拠など、まさしくありはしないのである」……考えてみれば、インセス卜問題を前にした社会学者たちは、ほ ぽ異口同音に同じような嫌悪と同じような弱音を吐露するのだから」。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

《自然と文化の二元論の応用問題》

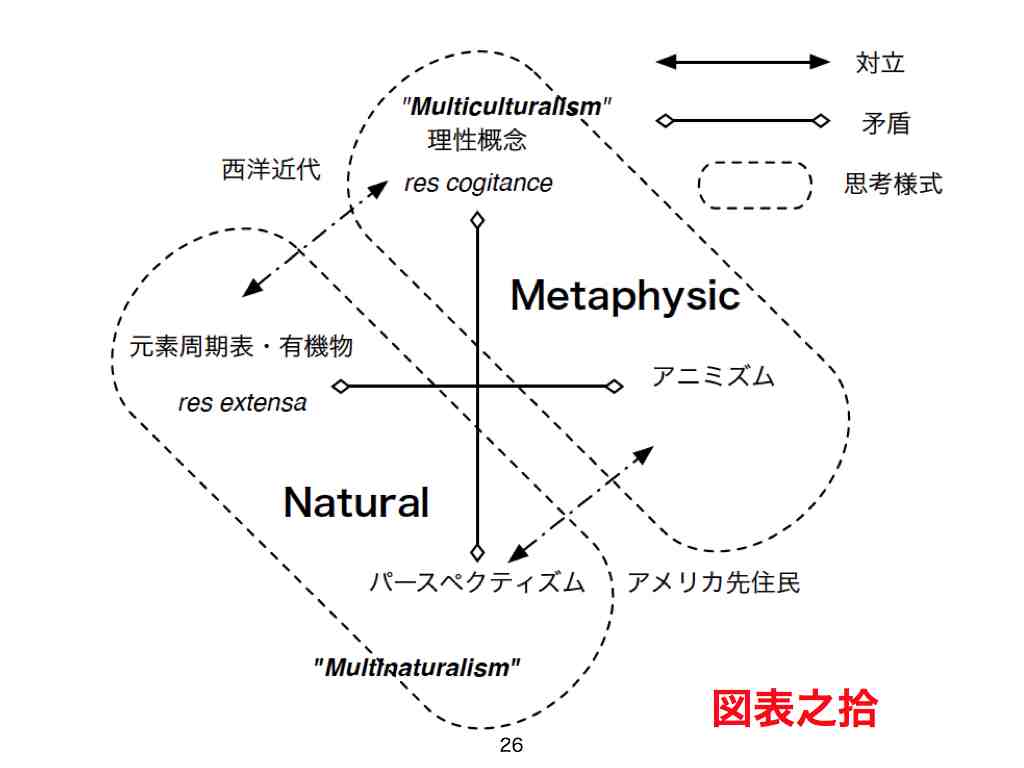

図之拾は、ビベイロ・デ・カストロ(1998)による西洋の形而上学とアメリカ先住民のパースペクティズムの位置づけを、アルジダス・グレマ

スの意味

の四角形を使って整理し表現したものです。ここでは西洋近代の理性概念もアメリカ先住民のアニミズムも思考様式としては形而上学的な観念論の相対性に位置

づけられます。それらは多文化主義(multiculturalsm)つまり、それぞれの文化に対応する認識論として理解することができます。ビベイロ・

デ・カストロは、そのような認識論を根拠づけている確固とした複数の自然界があると主張して、それをマルチナチュラリズム

(mutinaturalism)と呼びます。そして、

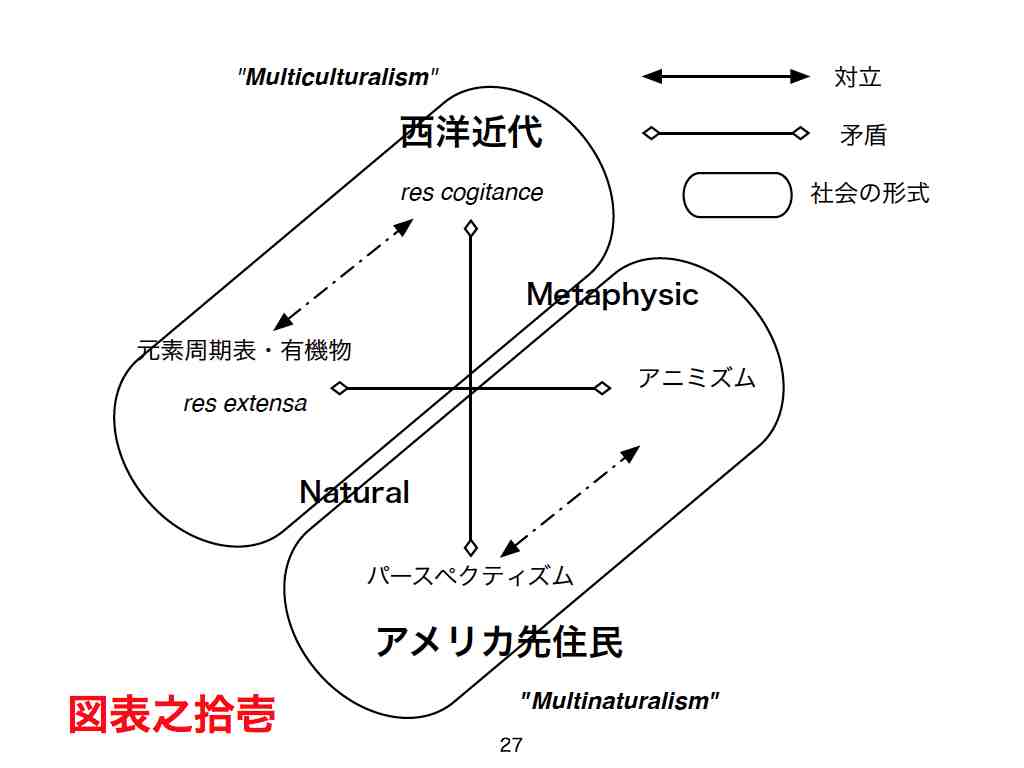

図之拾壱をご覧ください。ディスコラやビベイロ・デ・カストロがつかう「存在論(ontology)」は、しばしば、先住民がもつ環境に関する認識論すな

わち〈文化〉にすぎないのではないかという批判があげられます。しかしながら、社会の存在様式とは、その人たちが住まう自然環境とそれについての理念的思

考すなわち形而上学(メタフィジカ)とのセット、あるいはハイブリッドとして理解することができれば、それは認識論と相互補完関係をなす自然環境そのもの

すなわち人間と動物の存在論的根拠になりえると言うことはできないでしょうか。出典:「自

然」と「文化」の境界面

《レヴィ=ストロース批判》

「これ(=近親相姦の禁止)がスキャンダルとなるのは、自然と文化の差異を信頼する概念のシステムの内部においてでしかないということは明

らかである。したがってレヴィ=ストロースは、近親相姦の禁止という事実(factum)に向けてその著作を開くことによって、つねに自明のものとみなさ

れていたこの差異が消されるか異議を唱えられるような地点に身を置くことになったのである。というのも、近親相姦の禁止がもはや自然/文化の対立の内部で

は思考されないということになると、この禁止に関して、それをスキャンダラスな事実であるとか、透明な意味作用のネットワーク内の不透明な核であるとか言

うことが不可能になるからである。この禁止は、伝統的な諸概念の領域のなかでひとが出会ったり、偶然に出くわすようなスキャンダルではない。この禁止は伝

統的諸概念から逃れるものであり、まちがいなくそれらに先立つものであり、おそらくは、それら諸概念の可能性の条件のごときものである。自然/文化の対立

とともにシステムを形成している哲学的概念性の全体は、この概念性そのものを可能にするもの、すなわち、近親相姦の禁止の起源を、思考されざるもののなか

に放置するために形成されたのだ、とおそらく言えるかもしれない」(pp.574-575)。——デリダ、ジャック『エクリチュールと差異』合田正人・谷

口博史訳、法政大学出版局、2013年(Jacques Derrida. L'écriture et la différence. Paris

: Éditions du Seuil. 1967)[→この議論は、レヴィ=ストロース自身の自文化=西洋文化中心主義から来ている可能性がある:]

文献

リンク