中田英樹著

『トウモロコシの先住民とコーヒーの国民——人類学

が書きえなかった「未開」社会』

東京、有志社、2013年

294ページ、2,800円 (+税)

池田 光穂*

___________________

*大阪大学

***

グアテマラの先住民の民族誌学を専攻する評者にとって看過ごせない新刊書である。だが著者である農業経済学者の中田英樹は「人類学を専攻する研究者や大

学院院生に褒めてもらうための専門書」ではなく「日常生活のこととして多文化共生や多民族共存を考えたい人」のために本書が書かれたと断言する

(p.8)。つまり評者は「お呼びでない」人間だ。だが私が敢えてこれに着手する理由は、本書を批判的に読解すれば「人類学を専攻する研究者や大学院院

生」にも益するところが大と判断したためである。

もとより著者の希望するとおりこれを絶賛するつもり

はない。全体の構成や総論としての主張には首肯すべきところが多いが、細部の著者のコメントでは時に

首をかしげたくような記述もある。それゆえこの地域の研究者のみならず、広く文化人類学、とりわけ伝統文化の表象化にまつわる権力問題、ネイティブ人類学

者と(とりわけ先進国からやってくる)非ネイティブ人類学者との関係について興味のある会員の関心を喚起するために寄稿する次第である。グアテマラのマヤ

民族居住地域は、かつては北米人類学研究の重要なフィールドとしてあったし、36年間の内戦期後半の休止期を挟んで、1996年の内戦終結後においては北

米以外からも多数の人類学者が多岐にわたるテーマをもって訪問している。その議論の成熟の度合いと先進性は、現在のグアテマラ先住民研究はルネサンスとも

言うべき活況を呈している(e.g. 太田 2008;Watanabe and Fisher 2004)。

書評執筆のもうひとつの動機は、著者がコロニアリス

トの「鳥の眼」に対抗して提示する「虫の眼」という批判的視点について、その可能性と限界について、

評者の意見を開陳する必要を強く感じたからである。人類学者が現地社会をどのように理解するのかという隠喩には、これまでは「眼の隠喩」と「耳の隠喩」と

いう対比がよく使われてきた。前者は行事を観察し映像記録をとったりことを優先するフィールドワークのタイプであり、後者はインフォーマントに集中的に聞

いたり、参与観察において現地人との対話に専念するタイプのそれなのである。しかしながら、中田は眼の隠喩のみを使って、外部からの観察者のまなざしを

「鳥の眼」とし、現地人やネイティブ人類学者のそれを「虫の眼」とする。この種差は、ニーチェのパースペクティヴィズム論を評者に思い起こさせた。ただし

ニーチェのそれは、主体と視座が合致している人間は、視座を変えることにより主体そのものが変容する可能性を理解することが極めて困難であるという諦念に

裏付けられているのだが。

早速内容に入ろう。序章は、書名となった「トウモロ

コシの先住民とコーヒーの国民」である。著者がグアテマラのソノラ県サン・ペドロ・ラ・ラグーナで経

験したエピソード交えた短いエッセイである。その中でトウモロコシ(先住民)/コーヒー(メスティソ国民)二分法が批判的に検討される。つまりこういうこ

とだ。中田は、マヤ先史時代から続く伝統的な食糧トルティージャのためのトウモロコシを育てる先住民を先住民性の本質とし、ドイツ系移民によってもたらさ

れた換金作物であるコーヒーを、政治権力を握るメスティソ(ラディーノとも言う)国家の表象として説明した上で、次のような疑問を投げ掛ける。サン・ペド

ロで観光客の人気を博している民俗素朴絵画には、なぜ先住民にとって重要なトウモロコシ栽培の図が描かれずに、その被支配の象徴であるコーヒー摘みの図像

が多く描かれるのだろうか、と。中田は、それまでの表象諸研究の解釈を非常に単純化して、先住民が外部から押し付けられてきた栽培植物や収

穫物を自分たち

の文化として取り込み「再創造」してきたとまとめる(p.60)。そしてそれを外から先住民文化を鳥瞰する「鳥の眼」だと定義する。他方、中田はこれらの

素朴画の作者たちの図像表現とインタビューからコーヒー樹木の形態や品種改良——この部分は農業経済学者である著者の面目躍如たる点だ——の変化の中に、

栽培や収穫に従事する先住民の身体の記憶を読み込む。そして、現地人からの視点とされる「虫の眼」から説明するのである。ただし、なぜ中田がこの「虫の

眼」の隠喩にこだわり、そこに特権性を与えようとするのかは最後まで明らかにされない。

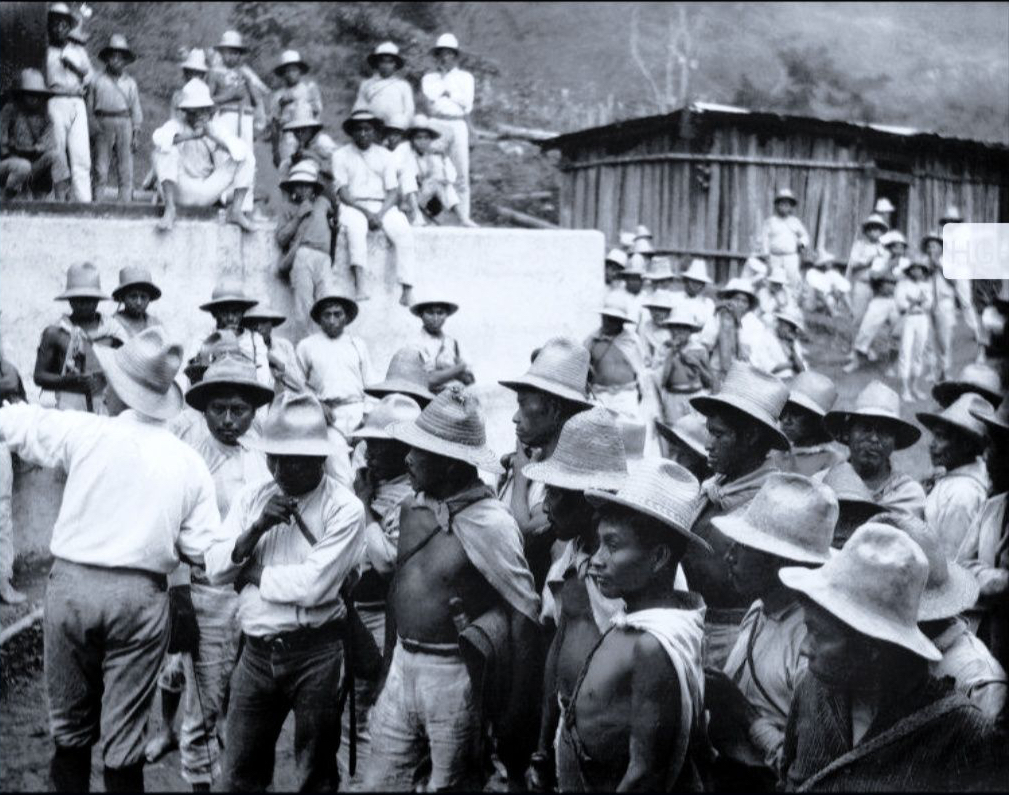

第1章から第3章は、グアテマラの先住民人類学の調

査研究史のエピソードの集積からなる叙述が中心となる。まず第1章「『未開』社会の徹底調査」は、シ

カゴ大学のメキシコ研究の泰斗ロバート・レッドフィールド(1897-1958)の弟子であったソル・タックス(1907-1995)を取り上げる。彼は

博士論文作成のための現地調査を、さまざま箇所を彷徨した後にチチカステナンゴに定めるのだが、その模様が、師と弟子の間の書簡——シカゴ大学図書館収蔵

の文書資料——を中心にまとめられる。民族誌研究をはじめようとする現在の大学院生にとっては指導教員(メンター)の関係がどのようなものであるかという

興味を持てば、とても面白く読める部分である。

「理解される『未開』社会」と銘打たれた第2章は、

タックスの経済人類学的モノグラフの大著『ペニーキャピタリズム』(1953)の誕生をめぐる、彼の

フィールド調査のエピソードからなる。タックスは、第1章で紹介されたようにチチカステナンゴで調査を開始した。しかし、そこには彼らの属するシカゴ学派

とは趣向を異にするフランツ・ボアズの弟子のルース・ブンゼル(1898-1990)がすでに、文化とパーソナリティ研究の流れに属する

形で調査をおこ

なっていた。フィールドの先手権はあるかという問題を我々に提起する。そして彼女の民族誌はタックスの著書の出版の1年前に公刊されていた。ブンゼルは、

グアテマラに来る前にすでに、北米インディアンのズニやプエブロなど広範囲にわたる象徴研究で多くの業績をあげていた。タックスは、その業績に圧倒され

る。そして彼女と差異化するために、同地域での研究を断念し、そこから60キロほど離れた風光明媚な火山湖であるアティトラン沿岸の町パナハッチェルにた

どり着くことになる。この町を選んだのは、旧知の先住民ファン・デ・ディオス・ロサーレスの出身地であったことも要因のひとつだった。ロサーレスはタック

スのインフォーマントになり『ペニーキャピタリズム』の完成に重要な貢献をする。1930年代後半に調査され1953年に出版されたこの著作は、セオド

ア・シュルツ(1902-1988)——シカゴ大学の農業経済学者で後にノーベル経済学賞を受賞する——の『農業近代化の理論』(1964)の中で、開発

途上国の農民社会における経済行動を(新古典派経済学の枠組みから)説明するものとして活用され、一気に著名になる。

第3章「書きえなかった『未開』社会」は、この書物

のハイライトである先住民ロサーレスに関する物語である。タックスが“my man

Rosales”(私の従僕)と呼んだロサーレスはタックスのインフォーマントとして協力することから自分の研究人生を始めたが、タックスとほとんど二人

三脚で調査をおこなううちに文化人類学の手法と思考法を自家薬籠中のものしてゆく(p.102,

p.263)。後に彼は、アントニオ・ゴウバウド・カブレラ(1902-1951)とならんでグアテマラの先住民研究者の先駆けとなる。ロサーレスは、パ

ナハッチェルのアティトラン湖東対岸に位置するサン・ペドロ——中田のフィールドでもある——で小学校教師の経験を持っていたために、タックスがフィール

ドを後にした後も、継続的にここで調査することになる。そしてこの地は、スタンフォード大学で長く教鞭をとり、民族誌学者でもあり、著名な「第一世代」の

医療人類学者でもあるベンジャミン・ポール(1911-2005)のフィールド——もちろんタックスとロサーレスの導きにより——にもなったのだ。中田

は、多くの文書資料を駆使しながら、(中田の言う)「虫の眼」の視点をもって、調査地サン・ペドロを記述する現地人(ネイティブ人類学者)ロサーレス——

ただし彼の母語はカクチケル語で、サン・ペドロではカクチケルとは異なるツトゥヒル語が話される——の姿と、当時の文化研究の歴史的背景を活写する。この

章の濃密さは、その記述の質だけでなく、本文の総ページの4割というページ分量にも反映されており、この本の最大の見せ場でもある。

本書には結論らしきものはなく、短い「おわりに」と

いう部分で締めくくられている。その大半を占めるのは、第3章で触れられたポールが人生最後に書い

た、写真家ジョセフ・ジョンストン[Joseph

Johnston]との共著論文(1998)——ジョンストンは素朴画のパトロンであり同時にサンフランシスコで絵のブローカーをやっていてネッ

トで

販売も手がけている——を紹介し、現代のサン・ペドロの人たちの生活の一端を紹介している。最後に、中田は冒頭で指摘した「コーヒー摘みの絵画」の謎に答

えようとする。すなわちトウモロコシの民であるはずの先住民はなぜ国民を表象するコーヒーを収穫する絵を書くのかにコメントする。だが中田は、コーヒーの

絵に「描かれている文化はいかなる文化」なのかとその答えを導く審問を若干ずらしているように思える。そしてその答えはこうだ。その絵は「『サン・ペドロ

の先住民の文化である』——これしか言えない。……最終結論としては、次のように言うべきだろう——これ以上のことを何も言わなくてもいい十分な内的強度

が備わった民族誌が求めなければならない」と。(p.244:引用『 』部分に傍点があるが省略した)。

この後に冗長な説明が続くが、とにもかくにもこの一

文は私にとって衝撃的であった。それは主張の新奇さではなく、あまりにも当たり前の常識を確認してい

るように思われるからだ。まずはコーヒー摘みの絵が「サン・ペドロの先住民の文化である」という結論。このフィールドに精通していない評者ですら、外国人

観光客が(植民地主義や商品作物のグローバルネットワークについて無自覚であっても)あの香り高いコーヒーと先住民文化を直結することは想像に難くなく、

また、観光客がトウモロコシよりもコーヒー栽培にまつわるモチーフの絵画を喜んで買う事を作家たちが知れば、それを数多くつくることは想像に難くない。ま

た、そのことが、作家の間で作風やモチーフについての競争・競合・貸し借りなどが始まり、素朴画の素朴性をめぐってインヴォリューション——ブンゼルの師

のボアズの用語と概念——がはじまるかもしれない。フィクションであれ真実であれ、その絵は我々の常識ではサン・ペドロの文化の産物であることを否定する

人はいまい。さらによくわからないのは「これ以上のことを何も言わなくてもいい十分な内的強度が備わった民族誌」とは何かということだ。民族誌の内的強度

とはいったい何なのか?「求められ」る民族誌とは一体誰にとって必要とされるのだろうか、また、どのような時にそれは「求められなければ」ならないのか

——民族誌が多元化している(pluralizing

ethnography)この時代において。評者の理解では、民族誌は長きにわたる人類学の伝統において、他者を表象する記述や描写(映像録音記録を含

む)をするものであり、それは普遍的に固定的なものではなく、理論的流行や人類学者の依拠する文化政治社会状況などからさまざまに影響を受けるような記録

物でもある。したがって〈内的な論理の強度〉こそあれ、中田の言う形容詞のつかない〈強度〉——スピノザやドゥルーズを想起させるのだが——というものは

一体何なのか、計りかねるものがある。

この最後の奇妙な言挙げに眼を瞑れば、あるいは躓か

なければ、中田が考える「民族誌とはどのようなものか/あるべきか」を理解することは可

能である。マ

リノフスキーに始まり、ギアーツにおいて極点に達する「現地人の視点」をどのように〈適切に〉

民族誌に織り込むかということは、今日でも焦眉の課題であ

る。現今の表象をめぐる正当性に関する議論の圏内では、中田が「鳥の眼」ではなく「虫の眼」という視点をとるべきだというは、政治的に正しい主張のように

思える。だが、ここで書いたように、本書での中田の議論の展開は、レッドフィールド、タックス、ポール、そしてロサーレスがグアテマラのカクチケルとツ

トゥヒルのマヤ系先住民を対象にしてどのように民族誌実践をおこなったか(doing

ethnography)、そして彼らの民族誌はどのようなものであったか、については詳細に記すものの、肝心の民族誌について中田は、ロサーレスやサ

ン・ペドロの素朴画の作者たちがもつ「虫の眼」からの民族誌を書くべきだと提唱しているだけである。鳥瞰という「鳥の眼」をもつことが、なぜ表象提示の権

力に自動的に結びつくのかも不思議だ。我々の言う「上から目線」にも似て視座の位相のことではなく権力構造的な上位の比喩を著者は無批判に取り込んでいる

のではないか。評者が不満なのは、本人が「あるべき内容」の民族誌の姿を十分に提示していない点である。(次作に登場するだろう)そのような民族誌の到来

を評者は強く期待するものである。

最後に本書の記述スタイルにおいて少し気になる点に

ついて苦言を呈しておきたい。本書には多数の引用がなされている。しかしながら引用文と本文の間は行

空けがない。そのため著者による引用文・資料の手紙文・そして著者の聞き取り情報の3つの資料が、一字下げの段落として本文にそのまま続く。引用参照文書

の冒頭にダッシ(——)を付すなどの工夫は施されているものの、よく見るとそうでないものもある。さらに、凡例で示されている略号のほかに通常の書誌記

法、さらには書名の略称なども混在していて、大変読み難い。中田が駆使した文書館資料は、通常の公刊文献と異なりアクセスが難しい。そのため文書誌家は細

心の注意を払って読者に対してその精度を保証する必要がある。

本書には総3ページの索引があるが、そのうちロバー

ト・レッドフィールド、ソル・タックス、ベンジャミン・ポール、そしてファン・デ・ディオス・ロサー

レスの名前がない。これらの人たちの名前は頻出するからである。従って本書は、ある地域の中米民族誌の成立に重要な貢献をした人達の心象風景を写す貴重な

ドキュメントでもある。単純化された歴史物語に終わらず、それらの人の複雑な動きが活写されている点は、著者・中田が費やした文書資料との格闘の時間とそ

の取り組みの〈強度〉の賜物であろう。その情熱が今度はサン・ペドロの民族誌記述に表現される時、どのような民族誌が紡ぎ出されるのか、評者は心待ちにし

ている。

参照文献

Watanabe, J. M and E. F. Fisher eds.

2004 Pluralizing Ethnography: Comparison and Representation in Maya

Cultures, Histories, and Identities. School of American Research Press.

太田 好信

2008 『亡霊としての歴史:痕跡と驚きから文化人類学を考える』人文書院。

リンク

【クレジット】

書評:中田英樹著『トウモロコシの先住民とコーヒー

の国民:人類学が書きえなかった「未開」社会』東京:有志舎、2013年、『文化人類学』第79巻1号、Pp.63-66、2014年6月30日