我々の身体を鋳込み治すこと

Recasting our

bodies

池田光穂「現代医療の文化人類学」第32回民族学会研究大会分科会、福岡市、1998年5月24日の発表原稿をもとにしています

| 概要 |

本発表における私のねらい は、身体と社 会に関する諸理論における相反する2つのパラダイムを指摘し、この対立図式から逃れる複数の身体研究の可能 性をさぐることにあります。「現代医療の文化人類学」というこの分科会に、私が身体論という古典的なテーマを選んだのは、次のような理由からです。 社会が身体を構築するとい う文化人類学 的な身体観に馴染んだ研究者は、現代医療における生物医学の身体観の図式を単純化したり、その影響力を過度 に評価しがちである。そのため人々の“伝統的”身体観をア・プリオリに措定したり、近代医学の対抗言説として過度に単純化する傾向が強い。このような「人 類学的執着」(田辺 1998)から逃れるだけでなく、我々にとっての未知という理由からも、身体を媒介とした相互交流の中で人々がどのような行為実践をおこなっているのかに ついて理解可能となるような新しい研究方法を開発しなければならない、ということです。 発表の表題になっている 「身体を鋳込み 治す」というのは、他者の身体の可能性を問うことが、自己の身体の可能性を問うことに繋がるという命題を、 民族誌学の議論の中に見いだしたいからに他なりません。 |

| 社会文化的身体観 | さて、身体が織りなす“技法”へのM・

モース(1935)の関心は、身体の知覚と行動に関する社会的な強制力を明らかにしたM・ダグラスの研究

(1970)に結実します(註1)。他方、西洋の生物医学の伝統においては、身体は複雑ではあるが、要素還元的理解が可能となる自動機械

(automaton)として想定されてきました。

現在までの多くの人類学者 が自らの フィールドワークの結果を分析する際に愛して止まない身体観は、この相反する2つの身体観──つまり社会文化的 身体観と生物医学的身体観──のうち前者の伝統に属するものです。 社会文化的身体観におけ る、<身体>と は、分析者が暗黙の前提としてもっている──事前には証明されることのない──身体の構造のことであり、個 々の人々が共有しているモデルとして想定されているものです。 このモデルを理解するため には、個人は 何らかの心的表象をもっていなければならず、身体観の共有は、成長や生活の過程の中で、客観的構造である <身体>に心的操作を加えることから形成されると仮定します。 したがって、身体のあり方 を解明するた めには、身体所作への類別的な関心のみならず、その“技法”が幼児期にどのようにたたき込まれるのかを観察 し、身体そのものが社会のメタファーとして語られる言説を分析しなければならないという訳です。 |

| 生物医学的身体観 |

他方、要素還元的であり分 析可能な自動 機械としての身体は、普遍的なモデルに還元できるのみならず、身体を操作する“主体”が身体の中に宿ること を可能にします。主体が住みつくことが可能になる身体と、そこに主体が宿ることは、その際、区別して考えねばなりませんが、この種の多くの議論は、主体が 身体に住みつくのみならず、主体が身体の主人であることを要求することが、あたかも当然であるかのように考えます。つまり個(individual)の確 立というものを目標にして身体をどのように操作することができるのか、あるいはできないのかが議論の核心にありました。 したがって、生物医学的身 体観は、理論 的ならびに実践的課題として、デュルケーム的な個人の身体を統制する外部 性(=社会の集合表象)に自律的で あることを、要求してきました。社会性に目覚めた精神分析学者や人間主義的心理学者は、社会の文化的強制力が個人をねじ曲げてきたことを指摘し、身体とそ の主たる個人を解放する必要を主張するのです。そこでは、外部の強制力から自由になった“自然な身体”があることを想定しています。人間身体の自然のあり 方、自然の発達、自然の経過、自然の成熟という、医療の道徳家が説く、我々になじみの深い言説は、ここから来ています。 この主体の在処を、セック スという強迫 的な二元論の構造に統合し、近代人のアイデンティティ形成にセクシュアリティが大きな意味を果たしてきたこ とは、身体の社会構築派と呼ぶことができる人類学者、歴史学者、思想史家らによって指摘されてきました(e.g. Foucault 1976[1986])。 |

| 医療人類学における2つのパラダイム |

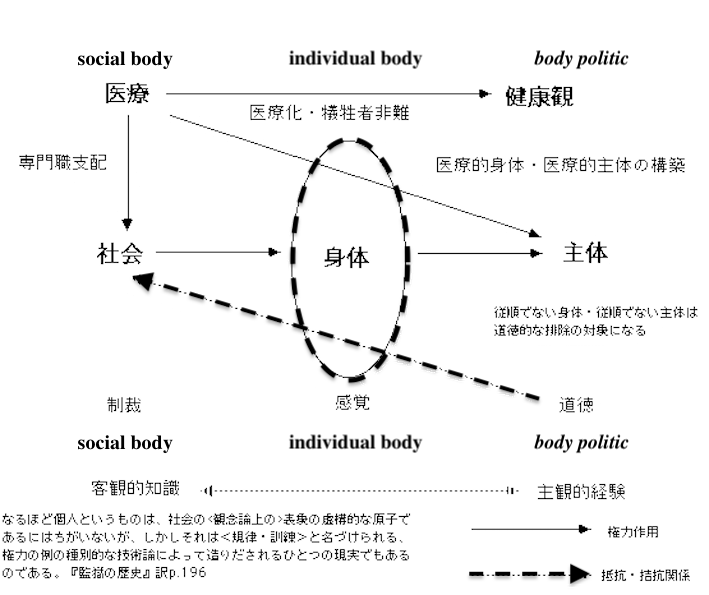

このような身体観の大きな 2つの流れを 概観すれば、世に数多ある医療人類学の諸研究が、どちらかの伝統に属することを見てとれることができます。 つまり、それらは、(i)象徴システムあるいは集合表象が上空から降り注ぐように個体に浸透して内面化される身体パラダイムと、(ii)外部からの不自然 な力に抗う主体の器としての身体パラダイム、という2つの流れに収斂します。 病気に関する一連の民族誌研究もまた、(i)その経験を文化的にパターン化されたものとして描く傾向と、(ii)その固有の経験を社会に対するメッセー ジとして人類学者が解釈する傾向に二分されていることがわかります。 医療人類学における解釈学 的な研究方法 は、苦悩の語りの意味を分析することによって、この2つの傾向を調停・緩和する試みを続けてきました。しか しながら、これらの研究は、ともすれば語りの意味論(e.g. Kleinman 1988)に傾斜しがちであり、病んだり・悩んだり・本復したりする人の相互作用への十分な注意がなされていないという指摘があります(田辺 1997)。 |

| 身体構築のプロセスと再生産 |

身体の技法から、先にあげ た生物医学的 身体の形成とは異なり、社会的な制限を受けながらも身体が自発性をもちながら構築されるものであることを理 論化した功績はP・ブルデュに与えられるでしょう。彼のハビトゥス(註2)に関する議論においては、文化的に獲得された身体性であるところのハビトゥス が、社会的に刻印されたものでありながら、移調可能な形で再生産し、それが実践を生成すると同時に限界づけると主張されています(構造化する構造/構造化 された構造)。モースからブルデュに至る身体構築論に加え、ロシアの発達心理学者ヴィゴツキーの北米での再評価や、レイヴとヴェンガーの正統的周辺参加 (Legitimate Peripheral Participation, LPP)等に関する広闊で精緻な議論は福島真人さんの一連の論文(福島 1995, 1997)にまかせまして、ここでは先の2つの身体論にとって、この身体構築学派たちがもたらす意義について以下に指摘するにとどめておきます(注 2.5)。 それは、身体構築論の理論 的な<融通 性>であります。象徴システムが個体に浸透して内面化される過程を過度に単純化せずに、個体の実践的な学習過 程に着目したこと。また、主体の器としてみる身体観が要求する無根拠な普遍原則も拒否したことです。ここで重要なことは、個(individual)と社 会の間を、カテゴリー間の対立やせめぎ合いとしてみる身体観から、歴史と社会に規定されざるを得ない具体的な個人が、どのようにして社会が要請する枠組み の中で自分に適合する身体を作り上げてゆくのか、という両者を切り結ぶ観点を提示したということです。 私の関心は、同性愛者のア イデンティ ティ・ポリティクスと身体化、社会との相互交渉を前提とした身体障害者における再身体化 (reembodiment to their impairment; Murphy 1990:100)、外科医の技術習得過程などに、この方法論的な枠組みを応用して調査してみたいと思っていますが、実地調査にはまだ至っていたっていま せん。ここでは、日本の男性の同性愛者(ゲイ)に関する限られた文献的知識にもとづく分析の素描を紹介し、身体構築に関する私の目標と見通しについて述べ たいと思います。 |

| ゲイの人類学 |

生まれながらのゲイは存在 しない、人は ゲイになるのだという指摘はおそらく妥当でしょう。ゲイに対するインタビュー記録やゲイ・アクティビストの 文献を読めばそれが確かめられます。ゲイになることは、さまざまな不安を克服し、喜びに向かってゆく過程そのものだからです(注2.5.5)。 ゲイであることに関する図 式的理解を示 せば次のようになるでしょう。 ゲイには、同性愛者であることを隠したり、将来の生活にたいする漠然とした不安があります。つまり、その悩みの程度はさまざまですが、異性愛制度から排 除されることによってこうむる同性愛者の苦悩があります。他方、ゲイには、日常生活において隠された喜び(joy in closet)を満たす同性愛を示唆する<記号>を、自ら発見しつつ主体的に解釈するという行為がみられます(Russo 1987)。そして、多くのゲイは、同性愛者のアイデンティティを秘匿する一方で、同性愛の喜びを最大限に引き出そうとする実践を、洗練させるようになり ます。つまり、同性愛者であることを日常生活として違和感のないものにし、自己の認識と身体感覚を生活の中でバランスのとりながら構築していきます。 また、アイデンティティを 秘匿しなが ら、日常生活をおくるゲイたちがいる一方で、カミング・アウトを通して、より高くて新しい自己実現をもとめた り、同性愛者の不当な処遇の改善を異性愛制度にむけて発言する人たちがいます。 このような同性愛者たちが 共有する価値 観や世界観の体系というものを「文化」と名付け、彼らには独自の文化があると言うこと、それ自体には深い意 義はありません。ゲイ社会の価値観は、全体社会から孤立し自律したものではないからです。ゲイ文化は、異性愛者が作り上げている「優位の」文化と密接な関 係を持ち、半ば強制的に半ば自発的に、作り上げられてきたものであることが明白だからです。しかしながら、そのことを通して、同性愛と異性愛の性的傾向 は、相互排除するものではなく、両立しうるものだ、あるいは、同性愛者と異性愛者の区分は、あくまでも恣意的にすぎず、人間の性愛の多様な様態(註3)の 変種にすぎないという主張に到達すれば、それで議論は終わりになるのでしょうか。それらは、異性愛者のセクシュアリティを相対化するのには役立つでしょう が、さまざなセクシュアリティをもつ同じ世界に住む隣人どうしの関係にとって、納得できる合意には至らないでしょう。 |

| 共感と理解 |

ここで直面するのは、やは り医療人類学 研究における、内蔵感覚としての「共感」と知識的認知としての「理解」という問題です。。文化相対主義を奉 ずる異性愛者の研究者にとって、同性愛者について理解することは二重の難しさがあります。まず同じ社会に属するこの「異質な隣人」である同性愛者について の語りや生活についての記録(アカー編 1992; 矢島 1996, 1997a, 1997b)を読めば、それは決して理解したり共感したりすることが、とくに困難なものではないという「印象」をすぐに抱いてしまうことです。ところが身 体の次元における同性愛嫌悪(homophobia)は、観念のレベルでの理解を簡単に払拭してしまいます。これが第一点。そして、ゲイが、同性愛者とし て我々の社会の中で普通に振る舞うということがいかに苦悩に満ちたものであるのか、そしてカミング・アウトを通して同性愛者が正常なものとして自らを肯定 することがどれほど驚くべきことなのか、ということを異性愛者は理解しにくいという事実です(浅田 1992:3)。これが第2点です。 それでは、ゲイにしかゲイ の世界は分か らないのか。異性愛者の人類学者は、ゲイになってみずから「ゲイである」ことの意味を体験しないと理解に到 達することができないのか。そして、ゲイを研究することの意味は、いったい誰に対して、どのような意味をもつのでしょうか。結局のところ、文化人類学がく り返し問いかけてきた、他者への理解と自己との関係という重要なテーマが頭をもたげてきます。しかし、それは同じ社会の隣人のことを理解するという観点か らは多少傲慢な考えだと言えないでしょうか(註3.5)。 カミングアウトするゲイア クティビスト たちが突いてくるポイントは、ゲイ文化に理解のある異性愛者がゲイにむける「まなざし」が、ゲイであるとい うリアリティを、認識論的に相対化するだけでなく、異性愛者に対して理解可能な形で提示することを通して、その中にある権力関係を中和化してしまったとい うことです(cf. Asad 1986)。 ゲイアクティビストの中に は、異性愛者 と同性愛者の間の緩やかな連帯を求める声があります。そこで目標とされているのは、ゲイが我々の社会の中に 権利をもった「一種のサブカルチャーとして」取り込まれるかどうかということではなく、それまでの社会になかった新しい「文化の形式」(Foucault 1982、註4)を作り上げることができるのかということなのです。ゲイの新しい文化とは、身体構築をとおして、ゲイ自らを作り治すことに他なりません。 身体を鋳込み治している彼らの実践は、人間の新しい可能態について提起していることであり、我々の社会における実践にほかならないということなのです。 (ご静聴ありがとうございま した) |

(1) この表現は厳密にいうと正確ではな い。ダグラスの関心は、社会言語学者Basil Bernsteinに影響を受け、グリッドとグループという個人に対する社会強度と境界という指標と身体観の関係にある。ダグラスのモースに対する言及は わずかしかなく、彼女が批判しているモースの内容は論理的に説得力を欠くものである。モースが否定した自然発生的行動はあるとダグラスは指摘しておきなが ら、その行動は最終的には文化=社会によって規定されると言う。彼女の自然発生的行動は無意識あるいは文化において一般的共通性のあるもののこと指すの で、それはモースが言った身体の3つの階層のひとつ生理学の次元だと解釈すれば、それで事足りるからである。

(2)ハビトゥスとは、身体に刻まれた 一連の傾向のことであり、実践の母体となるものである。実践を構成するものとしてハビトゥスに関して、彼が 過剰なまでに詳細に論じるのは、主観主義と客観主義等の一連の対立を調整しようとする彼の意図の反映である。

(2.5)会場で某先生から、LPPの 発想のベースになっているのはM・ポラニーである[あるいはそれに対する示唆がない]、という指摘があっ た。この「誤解」の理由は次のようなものに由来するものだと思われる。レイヴとウェンガーのLPPの基本にあるのは実践共同体の概念であって、知識の非− 学校的教育が生起する場についてであり、その知識伝達の様態——ただしウェンガーはこの領域の専門家ではあるが——についてではない。関さんは、原著の翻 訳にある福島真人の論文──原著を凌駕していると誉れ高い──にある、創造的解釈に引きずられて、先のように指摘したのだ。現に、原著にポラニーの著作に ついての指摘はなく、ポラニーの著作は福島論文の文献リストにみられる。

(2.5.5)私が尊敬的畏怖をするさ る著名な人類学者に「池田さんは、なぜゲイを普通の人と区分して特権化して論じる必要性があるのか、私は了 解できない。ここに足袋をみて興奮する人たちがいる。池田さんは“足袋をみて興奮する人”よりも“ゲイ”が研究対象として優先する理由が説明できるの か?」という指摘を受けた。まったくその通りだと思う。ゲイを人類学者として特権化する理由の背景には、ゲイを“我々と異質の人”として表象しようとする 暗黙の前提が、あり、このことがゲイの研究が、ゲイの差別的言説(例えば同性愛嫌悪)と知らない間に「同盟関係」を結ぶこともあり得るだろう。しかしなが ら、それでもここでゲイをとりあげることを研究者として自己弁明したい。それは、ゲイが“足袋をみて興奮する人”たちに比べて有徴な存在であり、それ以外 のカテゴリーの人たちにくらべて劣位の意味づけがなされているということである。そのような社会的認知の差は、研究対象のカテゴリー間の違いに還元できな い、歴史的社会的な独自な存在であるということである。だから、私はゲイの認知上の特異性について論じるつもりはなく、ゲイの社会上の特異性について関心 があるのだ。

(3)たとえば、Freudによる polymorphously perverse(多型倒錯)という概念。

(3.5)同じ社会に属する隣人という 発想は、R・マーフィー(翻訳、p.217)から着想を得た。したがって、障害者(病人)もまた、“異質な 文化をもつ異民族”ではなく、“同じ社会の隣人”という観点から、理解される必要があるということである。この研究上の枠組みから導き出される「私の」視 点は、人類学における異文化理解という概念を道具化して、医療援助──「国際保健」という欺瞞的な言葉で呼ばれる──の枠組みの中で使うことはできないと いうことである。次の2つの拙文を参照のこと。「健康の開発」史——医療援助と応用人類学、文学部論叢(地域科学編),第49号,pp.41-72, 熊 本大学文学会,1996年;『人類の将来と開発』[共著](担当箇所「保健活動——制度的海外ボランティアの過去・現在・未来」)川田順造ほか編、岩波講 座・開発と文化・第7巻、pp.107-114、1998年。

(4) 引用は(ハルプリン 1996:145)

リ ンク

- ︎知覚の現象学▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎

文 献

- 池田光穂「現代医療の文化人類学」第32回民族学会研究大会分科会、福岡市、1998年5月24日の発表原稿

そ

の他の情報