柳田國男と植民地主義

Kunio

YANAGIDA(1875-1962) and

colonialism

A painting of Saint Francis Xavier, held

in the Kobe City Museum,

Japan

「諸君のいわゆる世界苦は、よく注意して見たまえ、 半分は孤島苦だ……政治でも文化でも、中心に近いものたちに遮られて恩恵の均分を望み難い。この境遇にいる者の鬱屈は、多数の凡人を神経質にし皮肉にし、 不平好きにするには十分だ」——柳田國男「島の人生(1951)」『全集19』(表記は変えた)※昭和 26 年 9 月 15 日 創元社 『島の人生』著書 四六判 170 頁( 178 頁) 「自序」( 1 ~ 5 頁)「創元選書」の 1 冊として,公刊された。

このページは、柳田国男と[日本の]植民地主義について考えるものである。

◎1921年国際連盟常設委任統治委員会委員就任 「太平洋委任統治」報告書(岩本由輝『も う一つの遠野物語』刀水書房, 1994)※なお、このページは「『南島イデ オロギーの発生』ノート」のスピンオフのページである。

| 1875(明 8) |

7月31日、兵庫県神東郡田原村(現神崎郡福

崎町)辻川で、松岡家の六

男として誕生。 |

|

| 1884(明 17) |

9歳の時、一家で兵庫県加西郡北条町に転居、そこで飢饉を体験。 |

|

| 1885(明 18) |

高等小学校卒業後、辻川の蔵書家三木家に約1年間預けられ、終日読書に

ふける。 |

|

| 1887(明 20) |

12歳の時、茨城県北相馬郡布川町(現利根町布川)で開業医となった長

兄鼎の許に寄居。 |

|

| 1890(明 23) |

15歳の時、上京して兄の井上通泰宅に寄居。この頃、森鷗外の所に出入

りする。 |

|

| 1892(明 25) |

歌人松浦萩坪に師事。田山花袋・島崎藤村・国木田独歩らと親交、歌や新

体詩を作る。 |

|

| 1893(明 26) |

第一高等中学校に合格。兄井上通泰の合格祝いの招きで、故郷の辻川や生

野に旅行。 |

|

| 1896(明 29) |

21歳の時、7月に母たけ死去。肺尖カタルを患い犬吠崎で保養。9月に

父操死去。 |

|

| 1897(明 30) |

第一高等学校(第一高等中学校改称)卒業。東京帝国大学法科大学政治科

に入学、松崎蔵之助(農政学)に師事。「野辺のゆきゝ」を『抒情詩』に発表後、称賛を博するものの、抒情詩の世界と訣別。 |

|

| 1900(明 33) |

東京帝大卒業後(大学院在籍は明38まで)、農商務省に勤務。早稲田大

学で農政学を講義。 |

|

| 1901(明 34) |

柳田家の養嗣子になり入籍(3年後、直平四女孝19歳と結婚)、牛込加

賀町に転居。 |

|

| 1902(明 35) |

法制局参事官になる。内閣文庫の蔵書をよく読む。

『最新産業組合通解』著。 |

|

| 1905(明 38) |

全国農事会の幹事になる。花袋・藤村・独歩らと竜土会を発足させる。 |

|

| 1908(明 41) |

兼任宮内書記官になり九州旅行、椎葉で狩の故実を聞く。佐々木喜善より

遠野の話を聞く。 |

|

| 1909(明 42) |

長女の三穂出生。東北旅行(はじめて遠野を訪れる)。『後狩詞記』を自

家出版。 |

|

| 1910(明 43) |

35歳の時、兼任内閣書記官記録課長になる。新渡戸稲造宅で「郷土会」

創立。南方熊楠との文通開始。『石神問答』『遠野物語』『時代ト農政』著。 |

|

| 1912(明45・大1) |

次女の千枝出生。フレーザーの『黄金の小枝』(金枝篇)を読み始める。 |

|

| 1913(大 2) |

高木敏雄と協力して雑誌『郷土研究』を創刊。『郷土研究』に「巫女考」

等53編を執筆。 |

|

| 1914(大 3) |

紀州の南方熊楠を訪問。貴族院書記官長になる

(~大8)。高木が『郷土研究』から手を引き一人で執筆と編集を行う。『山島民譚集(一)』(『甲寅叢書』3)著。 |

|

| 1915(大 4) |

40歳の時、長男の為正出生。御大礼・大嘗祭に奉仕、講演旅行もする。 |

|

| 1917(大 6) |

三女の三千出生。台湾・支那・朝鮮旅行。『郷土研究』4巻12号で休

刊、一人で執筆。 |

|

| 1919(大 8) |

四女の千津出生。九州旅行。貴族院書記官長を辞任。 |

|

| 1920(大 9) |

東京朝日新聞社客員になる。東北旅行。沖縄旅行(~翌3月)。『爐辺叢

書』を出版。 |

|

| 1921(大 10) |

「国

際連盟委任統治委員」(~大12)になり渡欧(アメリカ・欧州各地を旅行)して帰国。 |

|

| 1922(大 11) |

東京朝日新聞論説班員(~昭5)。再渡欧(ドイツやイギリス等を旅

行)。 |

|

| 1923(大 12) |

関東大震災の報を受け帰国。委任統治委員を辞任、自宅で民俗学の談話会を開く。 |

|

| 1925(大 14) |

雑誌『民族』を創刊(~昭4)。『海南小記』著。 |

|

| 1927(昭 2) |

52歳の時、北多摩郡砧村(現世田谷区成城)に大きな書斎がある家を建

てて転居。 |

|

| 1930(昭 5) |

『菅江真澄遊覧記』刊行記念会で「民間伝承論大意」を講演、《一国民俗

学》を提唱。東京朝日新聞社論説委員を辞任(~昭22まで客員、その後社友)。『蝸牛考』著。 |

|

| 1931(昭 6) |

神宮皇学館で「郷土史の研究法」等を講義。『明治大正史 世相篇』著。 |

|

| 1933(昭 8) |

『島』を編集・発行。自宅で「民間伝承論」の講義(12回)。『桃太郎

の誕生』著。 |

|

| 1934(昭 9) |

木曜会、全国山村調査開始(~昭11)。書斎を郷土生活研究所にする。

『民間伝承論』著。 |

|

| 1935(昭 10) |

「日本民俗学講習会」開催。「民間伝承の会」設立、『民間伝承』創刊。

『郷土生活の研究法』著。 |

|

| 1936(昭 11) |

全国昔話の採集調査開始(~昭13)。『地名の研究』『山の神とヲコ

ゼ』著。「アテヌキ

という地名」 |

|

| 1937(昭 12) |

丸の内ビルで「日本民俗学講座」を開講(~昭

15)。全国海村調査開始(~昭14)。 |

|

| 1941(昭 16) |

「第12回朝日文化賞」受賞。東京帝国大学で「日本の祭」を講義。 |

|

| 1942(昭 17) |

次女の赤星千枝(1912-1942)死去。国民学術協会理事になる。

『こども風土記』『日本の祭』著。※赤星は、 第12回芥川賞(昭和15年/1940年下期)「父」(「早稻田文學」第7巻 第12号,

1940年)で候補者になった作家(筆名:柳井統子)。 |

|

| 1945(昭 20) |

成城高校で「家と霊魂の話」をする。『村と学童』著。 |

|

| 1946(昭 21) |

「話し方教育の会」を開く。枢密顧問官になる。

『先祖の話』『祭日考』著。 |

|

| 1947(昭22) |

木曜会を発展的解消、自宅に民俗学研究所(翌年財団)を創設。帝国芸術院(1937-1947)会員になる。文部省社会科教育研究会委員にな

る。『口承文芸史考』『山宮考』『氏神と氏子』著。 |

|

| 1948(昭23) |

東京書籍の小学・中学国語科検定教科書の監修を受諾(後に高校も監修す

る)。 |

|

| 1949(昭24) |

日本学士院会員になる。「民間伝承の会」を「日本民俗学会」と改称、発

足、会長。「日本を知るために」講演。成城学園教師のために社会科研究会を開く。 |

|

| 1950(昭25) |

國学院大学教授を受諾。全国離島村落調査開始 (~昭27)。 |

|

| 1951(昭26) |

「第10回文化勲章」受章。『民俗学辞典』が

「毎日出版文化賞」受賞。 |

|

| 1953(昭28) |

折口信夫追悼会で講演。成城学園教師と共に小学生の社会科教科書『日本

の社会』編纂。 |

|

| 1957(昭32) |

(財)民俗学研究所解散。成城大学へ蔵書寄託。

成城大学文芸学部顧問を受諾。 |

|

| 1958(昭33) |

要望に応え、成城大学では文芸学部に文化史コースを設立。成城大学図書

館で話をする。 |

|

| 1959(昭34) |

稲作史研究会に出席。成城大学で舟の話をする。 『故郷七十年』著。 |

|

| 1961(昭36) |

『定本柳田國男集』の出版決定。『海上の道』

著。 |

|

| 1962(昭37) |

米寿記念祝賀会。8月8日、満87歳で死去。遺言で成城大学に蔵書寄

贈、「柳田文庫」誕生。 |

●柳田國男『山の人生』(青空文

庫へのリンク)

●柳田國男『海上の道』(青空文 庫へのリンク)

|

まえがき 海上の道(23のセクションに分かれて いる) 海神宮考 緒言

みろくの船

根の国の話

鼠の浄土(16の章がある) 宝貝のこと(6の章がある) 人とズズダマ(12の章がある) 稲の産屋

知りたいと思う事二、三

|

★柳田国男(写真込みの伝記はサイト内リンクの「柳田国男」にあり)

| 柳田 國男(やなぎた くにお、1875年(明治8年)7月31日 - 1962年(昭和37年)8月8日)は、日本の官僚、民俗学者。 東京帝国大学法科大学(現在の東京大学法学部)を卒業して農商務省(現在の経済産業省・農林水産省)官僚となり、貴族院書記官長(現在の衆議院事務総長/ 参議院事務総長に相当)まで昇り詰めた。退官して約20年を経た1946年(昭和21年)に枢密顧問官に補され、枢密院が廃止されるまで在任した[1]。 日本学士院会員、日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章者。位階・勲等は正三位・勲一等。出版物等においては、常用漢字体による「柳田 国男」という表記も使用される。 「日本人とは何か」という問いの答えを求め、日本列島各地や当時の日本領の外地を調査旅行した。初期は山の生活に着目し、『遠野物語』で「願わくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ」と述べた。日本民俗学の開拓者であり、多数の著作は今日まで重版され続けている。 |

|

| 生涯 柳田國男の生家 兵庫県福崎町 布川での居宅 茨城県利根町 生い立ち 1875年(明治8年)7月31日、飾磨県神東郡辻川村(現在の兵庫県神崎郡福崎町辻川)生まれで、最晩年に名誉町民第1号となった。父は儒者で医者の松 岡操、母たけの六男(男ばかりの8人兄弟)として出生した。辻川は兵庫県のほぼ中央を北から南へ流れる市川が山間部から播州平野へ抜けて間もなく因幡街道 と交わるあたりに位置し、越知川があり古くから農村として開けていた。字の辻川は京から鳥取に至る街道と姫路から北上し生野へ至る街道とが十字形に交差し ている地点にあたるためといわれ、そこに生家があった。生家は街道に面し、さまざまな花を植えており、白桃、八重桜などが植えられ、道行く人々の口上に上 るほど美しかった。生家は狭く、國男は「私の家は日本一小さい家」だったといっている。家が小さく、親夫婦と長男夫婦が同居できる大きさではないのに、無 理に同居させたことから嫁と姑との対立が生じ、長男夫婦の離婚を招いたことが、幼き日の國男に強い影響を与え、民俗への関心[家(および家屋)の構造への 関心=民俗学への志向]はそこから芽生えた[1]。 父・操は旧幕時代、姫路藩の儒者・角田心蔵の娘婿、田島家の弟として一時籍に入り、田島賢次という名で仁寿山黌(じんじゅさんこう)や、好古堂といった私 塾で修学し、医者となり、姫路の熊川舎(ゆうせんしゃ)という町学校の舎主として1863年(文久3年)に赴任した。明治初年まで相応な暮らしをしたが、 維新の大変革の時には予期せざる家の変動もあり、操の悩みも激しかったらしく、一時はひどい神経衰弱に陥ったという[2]。 幼少期より非凡な記憶力を持ち、11歳のときに地元辻川の旧家三木家に預けられ、その膨大な蔵書を読破し、12歳の時、医者を開業していた長男の鼎に引き 取られ茨城県と千葉県の境である下総の利根川べりの布川(現在の茨城県北相馬郡利根町)に住んだ。生地とは異なった利根川の風物や貧困にあえぐ人たちに強 い印象を受ける[注釈 1]。徳満寺という寺では、間引き絵馬(母親が、生んだばかりの我が子の命を奪っている姿を描いている)を見て、終生忘れることの出来ない衝撃を受ける。 また、隣家の小川家の蔵書を乱読した。16歳のときに東京に住んでいた三兄井上通泰(帝国大学医科大学に在学中)と同居し、図書館に通い読書を続ける。三 兄の紹介で森鷗外の門をたたく。17歳の時、尋常中学共立学校(のちの開成高等学校)に編入学する。この年、田山花袋を知る。翌年、郁文館中学校に転校し 進級する[3]。19歳にして第一高等中学校に進学し、青年期を迎える。東京帝国大学法科大学政治科(現在の東京大学法学部政治学科)卒業後、1900年 (明治33年)に農商務省に入り、主に東北地方の農村の実態を調査・研究するようになる。 |

|

| 詩人・松岡國男 兄・井上通泰の紹介により森鷗外と親交を持ち、『しがらみ草紙』に作品を投稿し、また通泰の世話で桂園派の歌人・松浦辰男に入門する。第一高等中学校在学 中には『文學界』『國民之友』『帝國文学』などに投稿する。1897年(明治30年)には田山花袋、国木田独歩らと『抒情詩』を出版する。ロマン的で純情 な作風であった。しかしこの当時、悲恋に悩んでおり、花袋にだけこれを打ち明け、花袋はそれを小説にしていた[4]。飯田藩出身の柳田家に養子に入り、恋 と文学を諦め、官界に進んだ後も、田山花袋・国木田独歩・島崎藤村・蒲原有明など文学者との交流は続いたが、大正時代に入ったあたりから当時の文学(特に 自然主義や私小説)のありようを次第に嫌悪し、最終的には決別していった。 |

|

| 民俗学の夜明け 民俗学発祥の地の碑 椎葉村の中瀬宅の庭に設置されている。 東京帝国大学では農政学を学び、農商務省の高等官僚となった後、明治41年5月下旬から約3ケ月かけて九州と四国を旅している。7月宮崎県椎葉村を訪問、 大河内の椎葉徳蔵宅で文書『狩之巻』を目にした。帰京後、椎葉村長の中瀬淳(なかせすなお)に文書を分かりやすく書き直してもらい、また、他の狩に関する 口伝えを文章にしてもらい書簡で送らせた。それらをまとめ、明治42年3月15日に刊行したものが『後狩詞記(のちのかりことばのき)』である。この本に ついて柳田は「今日ではこれが日本の民俗学の出発点のようにいわれている」と述べている[5]。 その後、講演旅行などで地方の実情に触れるうちに次第に民俗的なものへの関心を深めてゆく。また、当時欧米で流行していたスピリチュアリズムの影響を受 け、日本でも起こっていた「怪談ブーム」のさなか[注釈 2]で当時新進作家だった佐々木喜善と知り合い、岩手県遠野の佐々木を訪問して『遠野物語』を執筆する[6]。他に宮崎県椎葉などへの旅の後、郷土会をは じめ、雑誌『郷土研究』を創刊する。民俗学が独自の領域と主張を持つための下準備を着々と進めていった。 |

|

| 日本民俗学の確立 『郷土生活研究法』における「重出立証法」などで日本民俗学の理論や方法論が提示されるなど、昭和初期は日本民俗学の確立の時代であった。一方で山村調 査、海村調査をはじめとする全国各地の調査が進み、民俗採集の重要性と方法が示された。以降、日本人は何であるかを見極め将来へ伝えるという大きな問題意 識を根底に、「内省の学」として位置づけられてきた。 |

|

| 略歴(上掲のとおり) | |

| 柳田民俗学の特徴 現地調査主義 柳田國男(1951年) 『毎日グラフ』1951年10月10日号 『郷土生活の研究法』(刀江書院、1935年)において「在来の史学の方針に則り、今ある文書の限りによって郷土の過去を知ろうとすれば、最も平和幸福の 保持のために努力した町村のみは無歴史となり、我邦の農民史は一揆と災害との連鎖であった如き、印象を与へずんば止まぬこととなるであろう」と述べてい る。 ここでは「文献史学においては典拠とする史料そのものに偏りが生まれるのは避けられない」としており、「公文書などに示された一揆や災害とかかわる民衆の 姿をそこで確認できたとしても、その生活文化総体は決して見えてこない」という認識が示されている。「常民」の生活文化史の解明を目的とする民俗学にとっ ては文献資料にのみ依拠することには限界と危険が伴うのであり、それゆえ「フィールドワークによる民俗資料の収集が重要だ」と論じて、1933年から 1935年にかけて民俗資料の分類に関する自身の見解を公表している。また『日本民俗学』関敬吾共著(改造社、1942年)において「民俗学は微細な事実 の考証から出発する」とし、随筆や紀行文等との差異からも確なる学的立脚を求め、計画調査を重要視した。 こうした趣旨は日本語に関する研究にも表出しており、方言に関するもの(『蝸牛考』『方言覚書』『標準語と方言』等)や、国語史に関するもの(『国語の将来』『国語史:新語篇』『毎日の言葉』等)など、柳田は話し言葉や方言を重視した[29]。 |

|

| 歴史学 柳田國男(1951年) 土門拳撮影『風貌』新版・小学館 柳田の問題意識と関心は、常に歴史学と歴史教育にあった[30]。柳田自身昭和初期に、長野県東筑摩郡教育会で「青年と学問」と題し講演した際、「自分た ちの一団が今熱中している学問は、目的においては、多くの歴史家と同じ。ただ方法だけが少し新しいのである」、また「日本はこういうフォークロアに相当す る新しい方法としての歴史研究をなすには、たいへんに恵まれたところである」と述べている。 たとえば、ヨーロッパでは1000年以上のキリスト教文明と民族大移動、そしてまた近代以降の産業革命の進展のためフォークロア(民間伝承、民俗資料)の 多くが消滅ないし散逸してしまっているのに対し、日本ではそのようなことがなく現実のいたるところに往古の痕跡が残っているというのである。 言い換えれば日本にはフォークロアを歴史資料として豊かに活用できる土壌があるということであり、柳田民俗学とはこのような民間伝承の歴史研究上の有効性 を所与の条件として構築されたものということができるのである。また東北地方や沖縄を様々な観点から詳細に調査したことから、東北と沖縄こそが柳田民俗学 の出発点であり、古き日本の神話や伝説が今も生きる地域の共同体とした。 |

|

| 国語教育、社会科教育 柳田國男(1953年) 田村茂撮影『現代日本の百人』文芸春秋新社 国語史ほか、幾つかの論考を著した国語教育では、監修者として弟子らと共に、1947年から1960年にかけ東京書籍で教科書「新しい国語」製作を行っ た。また上記での歴史教育に関する問題意識により、それを包含する社会科教育に関しては、1951年から1962年にかけ実業之日本社で教科書「日本の社 会」制作を行うことで結実した[31]。 |

|

| 評価 柳田の日本民俗学の祖としての功績は非常に高く評価できる。柳田の研究に影響を受けて民俗学者となった宮本常一は、柳田同様にフィールドワークによる民俗資料収集を基礎とし、多くの研究を残した。さらに宮本の研究は、網野善彦によって歴史学の分野でも注目を集めた。 |

|

| 著作 『遠野物語』 東北地方の伝承を記録した、柳田民俗学の出発点(話者:佐々木喜善の『聴耳草紙』より、新版・ちくま学芸文庫、他に「佐々木喜善全集」全4巻、遠野市立博物館編)。新潮文庫・角川文庫・岩波文庫ほかで多数重版され、口語訳も刊行。 『蝸牛考』 各地のカタツムリの呼び名の方言分布を比較検討することにより、言葉が近畿から地方へ伝播していったことを明らかにしたもの。この中で提唱された理論が、 言葉は文化的中心地を中心として、まるで何重もの円を描くように周辺へと伝播し、中心地から遠く離れた地方ほど古い言葉が残っていることを示した「方言周 圏論」である[32]。柳田自身は地方に古語が残るということについて、1905年頃から関心を持っていた地名の研究を通じて体験している[33]。 柳田自身は晩年になって、「あれはどうも成り立つかどうかわかりません」と発言し、方言周圏論に懐疑的になっていたといわれる。しかし、彼の死後6年経っ て刊行されはじめた国立国語研究所の『日本言語地図』では「牝馬」「もみがら」など、調査した言葉のおよそ27%に周圏分布が見られ、方言周圏論が有効な 理論であることが確認された[34]。 『妖怪談義』 妖怪に関する論文や随筆などをまとめたもので、妖怪研究を志す者に「必読の書」として知られる[35]。巻末の「妖怪名彙」に紹介されている妖怪たちの多くは、後に水木しげるによって図像を与えられた[36]。 『妹の力』 古代での女性の霊力・信仰に関する考察。 『桃太郎の誕生』 昔話の解析を通して、日本社会の断面図を描こうとしたものだが、この手法は民俗・民族学、文化人類学に応用され、多くの後継者を生み出した。(例:中野美代子『孫悟空の誕生』 岩波現代文庫) 京極夏彦は、柳田が本書の自序で『ヴィーナスの誕生』と桃太郎を重ね合わせた事を引用し、柳田が昔話や伝説の分類に際して「下品な要素」から目を背ける姿勢を取っていたと指摘している[37]。 『故郷七十年』 晩年の口述での回想[注釈 5]、嘉治隆一(朝日新聞記者)と宮崎修二朗[注釈 6](神戸新聞記者)が筆記しまとめた。 『日本の民俗学』(中公文庫、2019年6月)。佐藤健二解説、文庫オリジナル[注釈 7]での柳田学入門 『柳田國男全自序集 Ⅰ・Ⅱ』(中央公論新社〈中公クラシックス〉、2019年11月) 佐藤健二解説。オリジナル版で、約100冊のほぼ全単行本序文を年代順に集成 |

|

| 全集・文庫 筑摩書房版「全集」の刊行一覧 『定本 柳田國男集』(全31巻・別巻5)は没する寸前に刊行開始、短期間で完結[注釈 8]。1968年6月より新装版(函を軽くした)が刊行。 別巻1・2巻は「朝日新聞論説集」、3巻は「故郷七十年、同増補」、4巻は「炭焼日記・書簡」、5巻は「総索引、書誌、年譜」 1978-81年に、資料編(全5巻、内容は基本文献の項目を参照)を追加した愛蔵版(装丁は新装版と同一)を刊行。 1978-79年に、代表作を現行仮名遣いで読み易くした『新編 柳田國男集』(全12巻)が刊行。 1989-91年には、ちくま文庫版『柳田國男全集』(全32巻、新字+現行仮名遣い+文庫解説)が刊行、反響を呼んだ。 1997年秋より、新たな『柳田國男全集』(新字+歴史的仮名遣い、全36巻+別巻2予定)が刊行開始、約十年を経て、著作編は完結した(2006年5月に第23巻(初期論考)が刊行)。 ※他は主に未公刊の資料編で、2010年9月に第22巻、2014年3月に第34巻、2015年6月に第35巻、2019年3月に別巻1(年譜)、2024年5月に別巻2(補遺)が刊行。第36巻(書簡集)は編さん中。 現行の文庫判は、岩波文庫(一部改版)、ちくま文庫、講談社学術文庫で多く刊行され重版。 2013年以降は(没後半世紀を経て著作権がなくなり)角川ソフィア文庫[注釈 9]で新版が多数刊行。電子書籍でも多く再刊。 |

|

| 書誌 後藤総一郎編 『柳田國男をよむ 日本人のこころを知る』 アテネ書房、1995年 - 入門書 田中正明編・解説 『柳田國男 書目書影集覧』 岩田書院、1994年 - 大著 田中正明 『柳田國男の書物 書誌的事項を中心として』 岩田書院、2003年 - 大著 |

|

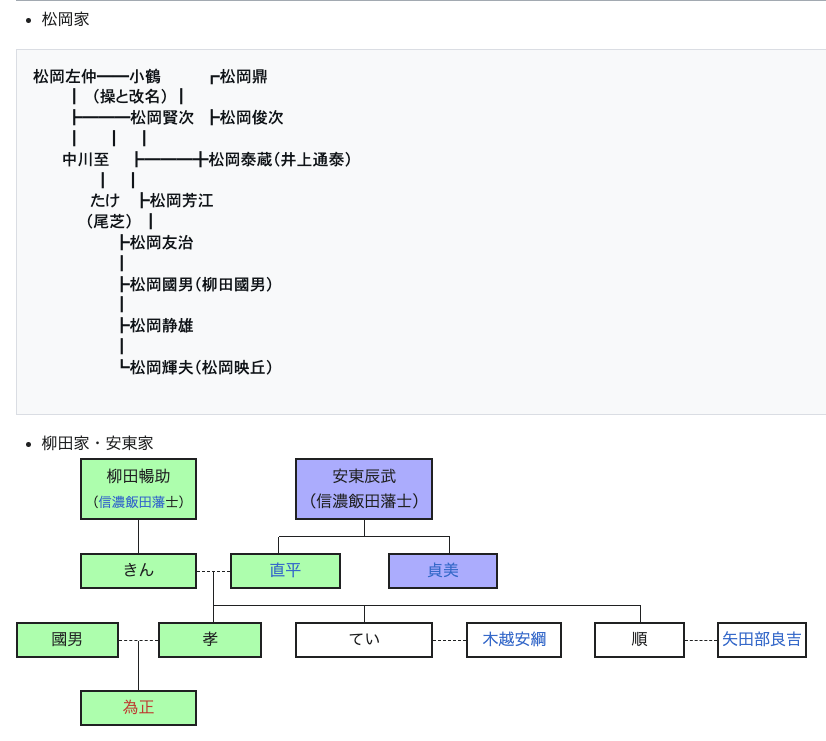

| 家族・親族 松岡家兄弟ら(前列右より、松岡鼎、松岡冬樹〔鼎の長男〕、鈴木博、後列右より、柳田國男、松岡輝夫〔映丘〕)。国男は8人兄弟の六男。 弟・松岡静雄 養父:柳田直平 - 大審院判事。安東貞美の兄 実父:松岡賢次 - 儒者、医者 兄 松岡鼎 - 医師 娘婿の岡村千秋は國男が創刊した『郷土研究』の編集者。 松岡俊次(早世) 井上通泰(松岡泰蔵) - 国文学者、歌人、医師 松岡芳江(早世) 松岡友治(早世) 弟 松岡静雄 - 海軍大佐、言語学者・民族学者。妻・初子(野村靖の娘)を通じて野村益三、入江貫一、本野一郎、中勘助らと親戚関係 松岡輝夫(松岡映丘) - 日本画家 妻:孝 - 柳田直平四女 妻の姉:長姉は矢田部良吉の妻、次姉は木越安綱陸軍中将(男爵)の妻[38] 子 長男:柳田為正 - 生物学者、お茶の水女子大学名誉教授 他に4女あり。次女の千枝(1912-1942)は東京女子高等師範付属高女卒業後、赤星平馬(赤星陸治長男)に嫁ぎ[39]、柳井統子の筆名で短編小説 「父」を『早稲田文學』1940年12月号に発表して第12回芥川賞候補となったが、夭折した[40]。三女の三千は、雙葉高女卒業後、国男の弟子の堀一 郎と、四女の千津は津田塾卒業後、病理学者の太田邦夫(大阪商船副社長・太田丙子郎長男)と結婚した[39]。 |

|

| 青春期の友人 島崎藤村 田山花袋 国木田独歩 |

|

| 資料・評伝・研究 ※あくまでごく一部で品切・絶版を多く含む。評伝研究は数百冊を数える。 基本文献 『年中行事図説 定本 柳田國男集 資料第四』 柳田國男監修、民俗学研究所編 『柳田國男写真集 資料第五』 大藤時彦・柳田為正編 上記は大判で、同時期(1980-81年)に岩崎美術社で別版刊行。 『資料第二・三 柳田國男対談集』、他は『月報合本 資料第一』、各・筑摩書房 新編『柳田國男対談集』 宮田登編・解説、ちくま学芸文庫、1992年、復刊2010年 初刊版『柳田國男対談集』、『民俗学について』 筑摩叢書(1965-66年、復刊1985年) 柳田為正 『父 柳田國男を想う』 筑摩書房、1996年 堀三千 『父との散歩 - 娘の眼に映じた柳田國男』 人文書院、1980年 - 著者の夫は堀一郎 谷川健一編 『父を語る 柳田国男と南方熊楠』 冨山房インターナショナル、2010年 臼井吉見編 『柳田國男回想』 筑摩書房、1972年[注釈 10] 神島二郎編 『柳田國男研究』 筑摩書房、1973年 後藤総一郎編 『人と思想 柳田国男』 三一書房、1972年 大藤時彦 『柳田國男入門』 筑摩書房、1973年 牧田茂編 『評伝 柳田国男』 日本書籍、1979年 - 大藤・牧田は直弟子 川田稔 『柳田国男 - その生涯と思想』 吉川弘文館〈歴史文化ライブラリー19〉、1997年 赤坂憲雄 『柳田国男の読み方 - もうひとつの民俗学は可能か』 ちくま新書、1994年/ちくま学芸文庫(増補版)、2013年 『新潮日本文学アルバム5 柳田国男』 宮田登編・評伝、新潮社、1984年 - ※以下は入門書 谷川健一 『柳田国男の民俗学』 岩波新書、 2001年 鶴見太郎 『柳田国男入門』 角川学芸出版〈角川選書〉、2008年 鶴見太郎 『民俗学の熱き日々 - 柳田国男とその後継者たち』 中公新書、2004年 石井正己 『いま、柳田国男を読む』 河出書房新社〈河出ブックス〉、2012年 山折哲雄 『これを語りて日本人を戦慄せしめよ - 柳田国男が言いたかったこと』 新潮選書、2014年 菅野覚明 『柳田國男 人と思想』 清水書院、2023年 河出書房新社編 『文芸読本 柳田國男』 同 1975年、新装版1984年 - 代表作の抜粋を収む 河出書房新社編 『新文芸読本 柳田國男』 同 1992年 - それぞれ異なる論考を収む 河出書房新社編 『柳田国男 民俗学の創始者』 同〈文芸の本棚〉、2014年[注釈 11] 研究文献 『葬送習俗事典 葬儀の民俗学手帳』 河出書房新社、2014年 - 同社で研究も多数刊 『柳田国男談話稿』 柳田為正、千葉徳爾ほか編・解説、法政大学出版局、1987年 『柳田國男 私の歩んできた道』 田中正明編、岩田書院、2000年 高藤武馬 『ことばの聖 柳田國男先生のこと』 筑摩書房、1983年 - 全集(初刊)の編集担当者 大藤時彦 『日本民俗学史話』 三一書房、1990年 - 遺著 今野圓輔 『柳田國男先生随行記』 新版・河出書房新社、2022年 『谷川健一全集 第十八巻 柳田国男』 冨山房インターナショナル、2010年 『現代思想 総特集 柳田國男-『遠野物語』以前/以後』 青土社、2012年10月臨時増刊 『現代思想 総特集 遠野物語を読む』 青土社、2022年7月臨時増刊 石井正己 『テクストとしての柳田国男 知の巨人の誕生』 三弥井書店、2015年 - 姉妹編刊 井口時男 『柳田国男と近代文学』 講談社、1996年 大室幹雄 『ふくろうと蝸牛 柳田国男の響きあう風景』 筑摩書房、2004年 鶴見太郎 『柳田国男 感じたるまゝ』 ミネルヴァ書房<日本評伝選>、2019年 船木裕 『柳田国男外伝 白足袋の思想』 日本エディタースクール出版部、1991年 岡谷公二 『柳田國男の恋』 平凡社、2012年[注釈 12] 岡谷公二 『柳田国男の青春』 筑摩書房、1977年/筑摩叢書、1991年 岡谷公二 『貴族院書記官長 柳田国男』 筑摩書房、1985年 鶴見和子 『漂泊と定住と 柳田国男の社会変動論』 筑摩書房 1977年 増訂版『鶴見和子曼荼羅コレクション4 土の巻 柳田国男論』 藤原書店、1998年 橋川文三 『柳田国男論 集成』 作品社、2002年。旧版は講談社学術文庫 吉本隆明 『定本 柳田国男論』 洋泉社、1995年[注釈 13] 山下一仁 『いま蘇る柳田國男の農政改革』 新潮選書、2018年 中村哲 『柳田国男の思想』 法政大学出版局、新版 1985年・2010年/講談社学術文庫(上下) 1977年 桜井徳太郎 『私説 柳田國男』 吉川弘文館、2003年 - 晩年の弟子の一人 伊藤幹治 『日本人の人類学的自画像:柳田国男と日本文化論再考』 筑摩書房、2006年 伊藤幹治 『柳田国男と文化ナショナリズム』 岩波書店、2002年 - 晩年の弟子の一人 福田アジオ 『柳田国男の民俗学』 吉川弘文館、1992年、新版・歴史文化セレクション、2007年 福田アジオ 『種明かししない柳田国男 日本民俗学のために』[1]吉川弘文館 2023年。ISBN 9784642082075 新谷尚紀 『遠野物語と柳田國男 日本人のルーツをさぐる』[2] 吉川弘文館〈歴史文化ライブラリー〉、2022年、ISBN 9784642059565 川田稔 『柳田国男 - 知と社会構想の全貌』 ちくま新書、2016年 川田稔 『柳田国男のえがいた日本 民俗学と社会構想』 未來社、1998年 - 他数冊が刊 松本三喜夫 『柳田国男と民俗の旅』 吉川弘文館、1992年 - 他数冊が刊 『庄司和晃著作集2 柳田国男と科学教育』明治図書、1988年 - 他数冊が刊 千葉徳爾 『柳田国男を読む』東京堂出版、1991年 佐伯有清 『柳田国男と古代史』吉川弘文館、1988年 来嶋靖生 『評註 柳田国男全短歌』河出書房新社、2018年 - 他数冊が刊 『柳田国男 日本文学研究資料叢書』 同刊行会編、有精堂出版、1976年 『柳田國男事典』 野村純一・宮田登・三浦佑之・吉川祐子編、勉誠出版 1998年 『柳田国男伝』 柳田国男研究会編、三一書房 1988年 - 柳田研究の大著 『柳田国男 ジュネーヴ以後』 三一書房 1996年 - 他に「柳田国男研究」で、別の版元(岩田書院・梟社)で刊(2019年に8冊目) 後藤総一郎 『柳田国男論』 恒文社 1987年 - 著者は柳田国男研究会代表を務めた。 後藤総一郎編 『柳田国男研究資料集成』(全20巻別巻2)日本図書センター、完結1987年 映像資料 後藤総一郎監修 『ビデオ・学問と情熱.9 柳田國男』 紀伊國屋書店、1998年 DVD版は『学問と情熱 柳田國男 - 民俗の心を探る旅』で、2008年8月に再版。 「柳田国男・詩人の魂」 語り手・吉増剛造、NHK教育テレビ、2006年3月 『知るを楽しむ・私のこだわり人物伝』テキスト、他にも評伝番組はいくつかある。 『NHK特集、遠野物語をゆく 柳田國男の風景 第1・2部』、1977年10月放映 『ここに鐘は鳴る』 今和次郎らと対面。1962年3月22日放映で、没する数ケ月前の映像である。 1957年3月にNHK放送文化賞を受賞した際のテレビインタビューも現存している。 |

|

| 天神真楊流 イタコ、サンカ 耳嚢 - 根岸鎮衛 利根川図志 - 赤松宗旦 菅江真澄 赤松啓介 有賀喜左衛門 井上円了 折口信夫 金田一京助 佐々木喜善 渋沢敬三 新村出 中村吉治 中山太郎 正宗白鳥 南方熊楠 宮本常一 和辻哲郎 岩田準一 - 竹久夢二の弟子。画家・風俗研究家・民俗研究家。 岡茂雄 - 以下は主に出版関連 角川源義 古田晁 - 臼井吉見 佐藤健二 - 全集編集委員 他は伊藤幹治・後藤総一郎・宮田登・石井正己・赤坂憲雄・小田富英 鎌田東二 嘉治隆一 牧口常三郎 東雅夫 雑誌 心 - 編集同人で参加。 砧村(現・世田谷区成城) 「民間伝承の会」(現・日本民俗学会)の拠点となった柳田宅の所在地。転じて、民族学グループ(会と対立関係にあり、のち日本民族学会に進展)による、同会に対する蔑称。 |

|

| https://x.gd/89R9P |

●南島イデオロギーの変種としての島尾敏雄の「ヤポ ネシア」考(ウィキペディアより)

| ヤポネシア(Japonesia)とは作家の島尾敏雄が考案した造語で

ある。日本を指すラテン語「Japonia」もしくは現代ギリシア語「Iaponia」に群島を指す古典ギリシア語の語尾「nesia」を追加してカタカ

ナ化したもので、日本国ではなく日本列島を意味する。文芸評論やポストコロニアル批評、カルチュラル・スタディーズ、において好んで用いられる表現であ

る。/島尾は横浜に生まれ神戸に育ったが、第二次大戦中に奄美大島の属島である加計呂麻島に駐屯していた。これが縁となり、島尾は1955年に奄美大島の

名瀬(現在の奄美市名瀬地区)に移住する。その後、島尾は新日本文学会の機関誌『新日本文学』に「名瀬だより」と名付けられたエッセイを連載するが、この

連作エッセイの中で提示されたのが、日本列島を「島々の連なり」として捉える視点である。ヤポネシアとは、そうした視点を解りやすく提示する為に島尾が考

案した語と云える。またこの語は「琉球弧」という概念が文化論上の概念として再定義されるきっかけともなった。/ヤポネシアという語は「琉球弧」とともに

南西諸島住民とその子孫の間に広く受け入れられ、南西諸島が日本列島史において果たした役割や、近世から近代、現代にかけての被収奪・被抑圧の歴史を表現

する際のキーワードとして多用されることとなった。ちなみに沖縄出身の作家、霜多正次には、みずからの戦時中の捕虜体験もからめた、「ヤポネシア」という

小説がある。 |

底本は村井紀(2004)『南島イデオロギーの発生 : 柳田国男と植民地主義』(岩波現代文庫, 学術 ; 122)岩波書店, 2004.5、とするが、これまで3つのヴァージョンが出版されている。

南島イデオロギーの発生 : 柳田国男と植民地主義,福武書店 1992.4、と南島イデオロギーの発生 : 柳田国男と植民地主義,太田出版 1995.1 増補・改訂 批評空間叢書 4である。

岩波現代文庫版の解説は次のとおりである「山人論を 放棄して、柳田はなぜ南島論へ転じたのか。日本人の起源を南島に求め、同質的な日本を見出す「新国学」たる民俗学の成立は柳田の韓国併合への関与によって もたらされた。その他、『花祭』で知られる早川孝太郎、沖縄学の父・伊波普猷も俎上にのせ、近代日本における民俗学と植民地主義との関連を徹底追及する新 編集版。」出典:http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA67021918

その章立ては次のとおりである。(なお章の順はロー マ数字で表記された各部で新たに昇順に降られているが、この紹介では通し番号とする)

■備忘メモ

■資料

リンク

リンク

文献(村井紀書誌)

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆