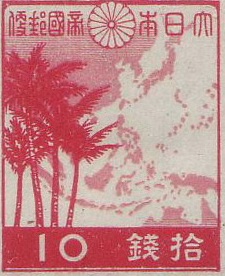

村井紀『南島イデオロギーの発生』ノート

On Osamu MURAI's

"The Birth

of the NANTO ('our southern islands') ideology: Kunio YANAGIDA and

colonialism"

A

painting of Saint Francis Xavier, held

in the Kobe City Museum,

Japan

底本は村井紀(2004)『南島イデオロギーの発生 : 柳田国男と植民地主義』(岩波現代文庫, 学術 ; 122)岩波書店, 2004.5、とするが、これまで3つのヴァージョンが出版されている。

南島イデオロギーの発生 : 柳田国男と植民地主義,福武書店 1992.4、と南島イデオロギーの発生 : 柳田国男と植民地主義,太田出版 1995.1 増補・改訂 批評空間叢書 4である。

岩波現代文庫版の解説は次のとおりである「山人論を 放棄して、柳田(1875-)はなぜ南島論へ転じたのか。日本人の起源を南島に求め、同質的な日本を見出す「新国学」たる民俗学の成立は柳田の韓国併合 (1910-1945)への関与によって もたらされた。その他、『花祭』で知られる早川孝太郎、沖縄学の父・伊波普猷も俎上にのせ、近代日本における民俗学と植民地主義との関連を徹底追及する新 編集版。」出典:http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA67021918

「本書でいう「南島イデオロギー」とは,日本のメ ディアが今日絶えず反復している南島・沖縄 に日本の原郷・原日本を見る,沖縄現象のことである.それは刊行パンフなど多様であるが,たとえばそのもっとも典型的なものに,NHKの“朝ドラ”「ちゅ らさん」(2001年)がある.南島・沖縄には,都会に住むあるいは本州に住む現代の私たちがはるか昔に見失った日本のノスタルジックな生活――家族の絆 をはじめ,古い素朴な信仰と生活世界――が,近代文明に汚染されぬ美しい自然とともに見いだされ,ひたすら癒しの島として表象されているからだ.沖縄を表 象する女主人公「ちゅらさん」は,子どものころ,この癒しの島に日本からやってきた都会の男の子と結ばれるのであるが,彼女は殺伐とした近代都市・東京に いても,沖縄の古語「てだ」(太陽)のような存在として,周囲をたえず自然に明るくするという存在である.ここには日本=男性・主体・文明,沖縄=女性・ 客体・自然というジェンダー化された,支配・被支配のオリエンタリズム表象を見なければならないだろう.不思議なことには沖縄本島の大半を占める米軍基地 や戦跡,浜辺に占めるリゾートホテル群は少しも描かれてはいない,「ちゅらさん」が上京する原因たる(?)失業など沖縄の現実はみごとに消去されている. 「ちゅらさん」に見いだされる,現代日本のこのまことに身勝手な沖縄表象が,政治的な意味をもつことは疑えない.見失われた日本だけを描くことで,つまり ノスタルジックな生活と美しいだけの自然を描くことで,基地など政治的なものを一切排除し,沖縄の現実を隠蔽するメッセージだからである.

https://www.iwanami.co.jp/book/b255753.html」

その章立ては次のとおりである。(なお章の順はロー マ数字で表記された各部で新たに昇順に降られているが、この紹介では通し番号とする)

★クロニクル

1920(大 9)[45歳]東京朝日新聞社客員になる。東北旅行。沖縄旅行(~翌3月)帰京後〈南島談話会〉を設立。『爐辺叢書』を出版。

1921(大 10)「国際連盟委任統治委員」(~大12)になり渡欧(アメリカ・欧州各地を旅行)して帰国。

1922(大 11)東京朝日新聞論説班員(~昭5)。再渡欧(ドイツやイギリス等を旅行)。

1923(大

12)関東大震災の報を受け帰国。委任統治委員を辞任、自宅で民俗学の談話会

を開く。

1924(大 13)9月「南島研究の現状」(啓明会主催の講演会)

「柳田が日琉同祖論と本格的に取り組むようになった のは,1921 年 1 月 から 2 月にかけて奄美と沖縄の島々を訪れた翌年,南島談話会を設立したころであ る。柳田は 1924 年 9 月の啓明会主催の講演会で「南島研究の現状」と題した講演を おこない,そのなかで首里の王朝が全島にわたって信仰の統一を計画したずっと以前 から,南北の遠く隔てた島々のあいだに驚くべき信仰の一致があった,しかもその一 致は,ヤマト(日本)のわれわれとのあいだにも何人にも気のつくほど顕著なものが あったと力説している(柳田 1998a: 88–89)。」(伊藤 2013:69)

1925(大 14)雑誌『民族』を創刊(~昭4)。『海南小記』著。

1926

1927(昭 2)52歳の時、北多摩郡砧村(現世田谷区成城)に大きな書斎がある家を建

てて転居。

1928

1929(昭 4)雑誌『民族』は8月に廃刊.

「折口信夫を中心に,秋

葉隆,有賀喜左衛門,宇野円空,金田一京助,小山栄三,松村武雄,松本信広などに

よって民俗学会が組織され,1929 年 7 月に機関誌『民俗学』が創刊されることになっ

た。この『民俗学』もまた,『民族』と同じようにふたつの「ミンゾク」学をつつみ

込んだ雑誌であったが,1933 年 8 月に 5 巻 12 号をもって廃刊となった。ちなみに,

柳田は民俗学会の設立に参加しなかったばかりか,『民俗学』にも寄稿しようとしな

かった。一国民俗学の確立を急務と考えたからであろうか。」(伊藤 2013:67)

1930(昭

5)『菅江真澄遊覧記』刊行記念会で「民間伝承論大意」を講演、《一国民俗学》を提唱。東京朝日新聞社論説委員を辞任(~昭22まで客員、その後社友)。

『蝸牛考』著。

1931(昭 6)神宮皇学館で「郷土史の研究法」等を講義。『明治大正史 世相篇』著。

1932

1933(昭 8)『島』を編集・発行。自宅で「民間伝承論」の講義(12回)。『桃太郎

の誕生』著。

1934(昭 9)木曜会、全国山村調査開始(~昭11)。書斎を郷土生活研究所にする。 『民間伝承論』著。

「その後も柳田は日琉同祖論に関心をもちつづけ, 1934 年に世に問うた『民間伝承 論』のなかで「内地では極めて古いものが琉球では眼前に現存して居る」と述べてい る(柳田 1998b: 74)。また,翌 35 年に上梓した『郷土生活の研究法』に収録された 「新たなる国学」でも,琉球を「日本の古い分家」とみなし,日本文化と琉球文化の 親近性が,言語や信仰ばかりでなく,家族組織,土地制度,技芸流伝の様式などの広 範囲にわたると述べている(柳田 1998c: 251–252)。柳田が琉球を日本の古い分家と みなしたのは,琉球の社会と文化を日本のそれの一部と認識していたからであろう。」(伊藤 2013:69)

1935(昭

10)「日本民俗学講習会」開催。「民間伝承の会」設立、『民間伝承』創刊。 『郷土生活の研究法』著。

1936(昭

11)全国昔話の採集調査開始(~昭13)。『地名の研究』『山の神とヲコゼ』著。「アテヌキという地名」

1937(昭 12)丸の内ビルで「日本民俗学講座」を開講(~昭

15)。全国海村調査開始(~昭14)。

1938

1939

1940

1941(昭 16)「第12回朝日文化賞」受賞。東京帝国大学で「日本の祭」を講義。

1942

1943

1944

1945(昭 20)成城高校で「家と霊魂の話」をする。『村と学童』著。

1946

1947(昭 22)柳田の日琉同祖論の考えは1962年の死まで続く

「ところで,一国民俗学を構築した柳田国男の学問は実に息がながい。驚くべき持続 力がある。日琉同祖論も例外ではなかった。敗戦から 2 年目を迎えた 1947 年,柳田 は折口信夫や伊波普猷などの沖縄研究者の協力を得て『沖縄文化叢説』を世に問うて いる。敗戦によって米国の統治下に置かれている沖縄の厳しい状況を憂慮して,いま こそ沖縄研究を再出発させなければならないと痛感したのであろう。冒頭の「編纂者 の言葉」のなかで,柳田は日本と沖縄の人びとが「根原に於て一つ」ということが, 「八九分通りまでは,もはや立証せられても居る」と述べて,日琉同祖論を再認識し ている(柳田 1947: 2)。/[改行]その後も柳田は日琉同祖論の立証につとめ,後述するように 1950 年代に「海神宮 考」(柳田 1997b),「根の国の話」(柳田 1997c),「稲の産屋」(柳田 1997d)などとい う労作をやつぎばやに発表している。いずれも晩年に筑摩書房から上梓された雄篇 『海上の道』(1961 年)に収録されている。」(伊藤 2013:70)

*****

1961(昭36)『定本柳田國男集』の出版決定。『海上の道』

著。

1962(昭37)米寿記念祝賀会。8月8日、満87歳で死去。遺言で成城大学に蔵書寄

贈、「柳田文庫」誕生。

■備忘メモ

■資料

◎1921年国際連盟常設委任統治委員会委員就任 「太平洋委任統治」報告書(岩本由輝『も う一つの遠野物語』刀水書房, 1994)

●柳田国男年譜(→成城大学「柳 田國男について」より)(→サイト内リンク「柳田國男」に移転)

●柳田國男『山の人生』(青空文

庫へのリンク)

●柳田國男『海上の道』(青空文 庫へのリンク)

|

まえがき 海上の道(23のセクションに分かれて いる) 海神宮考 緒言

みろくの船

根の国の話

鼠の浄土(16の章がある) 宝貝のこと(6の章がある) 人とズズダマ(12の章がある) 稲の産屋

知りたいと思う事二、三

|

●南島イデオロギー(村井紀)の変種としての島尾敏雄の「ヤポ ネシア」考(ウィキペディアより)

| ヤポネシ

ア(Japonesia)とは作家の島尾敏雄が考案した造語で

ある。日本を指すラテン語「Japonia」もしくは現代ギリシア語「Iaponia」に群島を指す古典ギリシア語の語尾「nesia」を追加してカタカ

ナ化したもので、日本国ではなく日本列島を意味する。文芸評論やポストコロニアル批評、カルチュラル・スタディーズ、において好んで用いられる表現であ

る。 概要 島尾は横浜に生まれ神戸に育ったが、第二次大戦中に奄美大島の属島である加計呂麻島に駐屯していた。これが縁となり、島尾は1955年に奄美大島の 名瀬(現在の奄美市名瀬地区)に移住する。その後、島尾は新日本文学会の機関誌『新日本文学』に「名瀬だより」と名付けられたエッセイを連載するが、この 連作エッセイの中で提示されたのが、日本列島を「島々の連なり」として捉える視点である。ヤポネシアとは、そうした視点を解りやすく提示する為に島尾が考 案した語と云える。またこの語は「琉球弧」という概念が文化論上の概念として再定義されるきっかけともなった。 影響 ヤポネシアという語は「琉球弧」とともに 南西諸島住民とその子孫の間に広く受け入れられ、南西諸島が日本列島史において果たした役割や、近世から近代、現代にかけての被収奪・被抑圧の歴史を表現 する際のキーワードとして多用されることとなった。ちなみに沖縄出身の作家、霜多正次には、みずからの戦時中の捕虜体験もからめた、「ヤポネシア」という 小説がある。 島尾敏雄「ヤポネシア序説」創樹社 (1977年) 島尾敏雄「琉球弧の視点から」講談社 (1969年) 島尾敏雄「名瀬だより」農山漁村文化協会 (1977年) |

★「一国民俗学」への批判

柳田は、1920年代にはすでに、エスノグラフィー とエスノロジーについての海外での知識を持ち合わせていたが、その「土俗調査」がもつ複数の視点が正確さを欠いていることを指摘し、その国ごとのフォーク ロア調査のほうが、より正確に人々を描けると確信していた(「郷土生活の研究法」「民間伝承論」)。そして1930年には「一国民俗学」を提唱するに至 る。柳田は、エスノロジーのもつ外部からの視点よりも、内部からの視点のほうが、人々の生活の記述にはより適切であると主張するのである。内側からの視線 のこの特権化は、柳田民俗学の国学としてのおおきな特徴になる(子安 2003:13)。

このような民俗学がもつ知的営為としての土着狭量性(あるいはイデオロギー性)は、長く批判に晒されることなく、命脈を保ってきたが、村井紀(1992)を例外として、2000年になりようやく、民俗学の内部からは、伊藤幹治(2002)や赤坂憲雄(2000)ら、日本思想史からは子安宣邦(1996,2003)が、その限界について指摘しはじめた。

リンク

リンク

文献(村井紀書誌)

文献

その他の情報

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099