科学的客観性

Scientific Objectivity

☆ 科学的客観性とは、科学の様々な側面が持つ性質である。科学的な主張、方法、結果、そして科学者自身が、特定の視点、価値判断、地域社会の偏見、個人的な 利益などに左右されない、あるいは左右されるべきではないという考えを表している。客観性はしばしば、科学的探求の理想であり、科学的知識を評価する正当 な理由であり、社会における科学の権威の基礎であると考えられている。 確認と帰納の問題、理論選択と科学的変化、実在論、科学的説明、実験、測定と定量化、統計的証拠、再現可能性、証拠に基づく科学、フェミニズムと科学にお ける価値観など、科学哲学における中心的な議論の多くは、何らかの形で客観性と関係している。したがって、科学における客観性の役割を理解することは、こ れらの議論を十分に理解するために不可欠である。この論文が証言しているように、逆もまた真である。これらの議論の多くに触れることなしに、科学的客観性 の概念を十分に理解することは不可能である。 客観性という理想は、科学哲学において繰り返し批判され、その望ましさと達成可能性の両方が疑問視されてきた。

| Scientific

objectivity is a property of various aspects of science. It expresses

the idea that scientific claims, methods, results—and scientists

themselves—are not, or should not be, influenced by particular

perspectives, value judgments, community bias or personal interests, to

name a few relevant factors. Objectivity is often considered to be an

ideal for scientific inquiry, a good reason for valuing scientific

knowledge, and the basis of the authority of science in society. Many central debates in the philosophy of science have, in one way or another, to do with objectivity: confirmation and the problem of induction; theory choice and scientific change; realism; scientific explanation; experimentation; measurement and quantification; statistical evidence; reproducibility; evidence-based science; feminism and values in science. Understanding the role of objectivity in science is therefore integral to a full appreciation of these debates. As this article testifies, the reverse is true too: it is impossible to fully appreciate the notion of scientific objectivity without touching upon many of these debates. The ideal of objectivity has been criticized repeatedly in philosophy of science, questioning both its desirability and its attainability. This article focuses on the question of how scientific objectivity should be defined, whether the ideal of objectivity is desirable, and to what extent scientists can achieve it. https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/ |

科

学的客観性とは、科学の様々な側面が持つ性質である。科学的な主張、方法、結果、そして科学者自身が、特定の視点、価値判断、地域社会の偏見、個人的な利

益などに左右されない、あるいは左右されるべきではないという考えを表している。客観性はしばしば、科学的探求の理想であり、科学的知識を評価する正当な

理由であり、社会における科学の権威の基礎であると考えられている。 確認と帰納の問題、理論選択と科学的変化、実在論、科学的説明、実験、測定と定量化、統計的証拠、再現可能性、証拠に基づく科学、フェミニズムと科学にお ける価値観など、科学哲学における中心的な議論の多くは、何らかの形で客観性と関係している。したがって、科学における客観性の役割を理解することは、こ れらの議論を十分に理解するために不可欠である。この論文が証言しているように、逆もまた真である。これらの議論の多くに触れることなしに、科学的客観性 の概念を十分に理解することは不可能である。 客観性という理想は、科学哲学において繰り返し批判され、その望ましさと達成可能性の両方が疑問視されてきた。本稿では、科学的客観性はどのように定義されるべきなのか、客観性の理想は望ましいのか、科学者はどの程度までそれを達成できるのか、という問題に焦点を当てる。 |

| 1. はじめに 2. 事実への忠実さとしての客観性 2.1 どこからも見えない景色 2.2 理論的忠実性と非整合性 2.3 不確定性、価値観、実験者の回帰 3. 規範的コミットメントの不在としての客観性と無価値の理想 3.1 認識論的価値観と文脈的価値観 3.2 科学的仮説の受容と価値中立性 3.3 科学、政策、無価値の理想 4. 個人的バイアスからの自由としての客観性 4.1 測定と定量化 4.2 統計的証拠 4.2.1 ベイズ推論 4.2.2 頻出論的推論 4.3 ファイヤアーベント 合理的方法の専制 5. 科学的コミュニティとその実践の特徴としての客観性 5.1 再現可能性とメタ分析の視点 5.2 フェミニズムと立場認識論 6. 特殊科学の課題 6.1 マックス・ウェーバーと社会科学における客観性 6.2 現代の合理的選択理論 6.3 根拠に基づく医療と社会政策 7. 科学的客観性の統一と不統一 8. 結論 参考文献 学術ツール その他のインターネットリソース 関連項目 https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/ |

1. Introduction 2. Objectivity as Faithfulness to Facts 2.1 The View From Nowhere 2.2 Theory-Ladenness and Incommensurability 2.3 Underdetermination, Values, and the Experimenters’ Regress 3. Objectivity as Absence of Normative Commitments and the Value-Free Ideal 3.1 Epistemic and Contextual Values 3.2 Acceptance of Scientific Hypotheses and Value Neutrality 3.3 Science, Policy and the Value-Free Ideal 4. Objectivity as Freedom from Personal Biases 4.1 Measurement and Quantification 4.2 Statistical Evidence 4.2.1 Bayesian Inference 4.2.2 Frequentist Inference 4.3 Feyerabend: The Tyranny of the Rational Method 5. Objectivity as a Feature of Scientific Communities and Their Practices 5.1 Reproducibility and the Meta-Analytic Perspective 5.2 Feminist and Standpoint Epistemology 6. Issues in the Special Sciences 6.1 Max Weber and Objectivity in the Social Sciences 6.2 Contemporary Rational Choice Theory 6.3 Evidence-based Medicine and Social Policy 7. The Unity and Disunity of Scientific Objectivity 8. Conclusions Bibliography Academic Tools Other Internet Resources Related Entries |

| 1. はじめに 客観性とは価値である。ある物事を客観的と呼ぶことは、それが私たちにとってある重要性を持ち、私たちがそれを承認することを意味する。客観性には程度が ある。主張、方法、結果、科学者は、多かれ少なかれ客観的でありうる。何かを説明するのに「客観的」という言葉を使うことは、しばしば特別な修辞力を伴 う。一般大衆の科学に対する賞賛や、科学が公共生活の中で享受している権威は、科学が客観的であるか、少なくとも他の探究方法よりも客観的であるという見 解に大きく起因している。したがって、科学の客観性を理解することは、科学の本質を理解し、それが社会で果たす役割を理解する上で中心的な意味を持つ。 科学の何が素晴らしいかといえば、その客観性であるならば、客観性は守るに値するものであるはずだ。しかし、過去50年間に科学哲学者たちが行ってきた科 学的実践の綿密な検証は、客観性の理想に関するいくつかの概念が疑わしいか、達成不可能であることを示してきた。例えば、科学が非観測的な「どこからでも ない視点」を提供したり、人間の目標や価値観に影響されない方法で進んだりする見込みはかなり低い。 この論文では、客観性という理念や理想を、価値あるものとして十分に強く、また実際に達成可能で実行可能なものとして十分に弱く特徴づけるためのいくつか の提案について論じる。まず、客観性の自然な概念として、事実に忠実であることを挙げる。この概念の直感的な魅力を動機付け、科学的方法との関係を論じ、 その達成可能性と望ましい姿の両方に挑戦する議論を展開する。続いて、規範的なコミットメントや価値的自由の不在という客観性の第二の概念に移り、このよ うな概念を支持する議論と、それが直面する課題をもう一度対比する。客観性の第三の概念は、個人的バイアスの不在という考え方である。 最後に、客観性は科学的コミュニティとその実践に支えられているという考え方がある。経済学、社会科学、医学の3つのケーススタディについて論じた後、科 学的客観性の概念的統一性について論じる: 様々な概念は、科学に対する信頼の促進や、関連する認識論的リスクの最小化といった、共通の有効な核心を持っているのだろうか?それとも、それらはライバ ル関係にあり、緩やかな関連しかないのだろうか?最後に、我々が遭遇した困難に照らして、客観性のどのような側面が擁護可能であり、望ましいものであり続 けるかについて、いくつかの推測を提示する。 https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/ |

|

| 2. 事実への忠実さとしての客観性 この最初の客観性の概念の基本的な考え方は、科学的主張が世界に関する事実を忠実に記述している限りにおいて客観的であるというものである。この客観性の 概念の根底にある哲学的根拠は、世界には「そこに」事実があり、これらの事実を発見し、分析し、体系化することが科学者の仕事であるという見解である。 「もしある主張が客観的であれば、それは世界のある側面を正しく記述していることになる。 この考え方では、科学は、科学者個人の視点から抽象化された事実を発見し、一般化することに成功する程度に客観的である。このような科学的客観性の概念を 完全に支持する哲学者は少ないが、この考え方は、カルナップ、ヘンペル、ポパー、ライヘンバッハといった20世紀の著名な科学哲学者の研究に繰り返し登場 する。 2.1 どこからも見えない景色 人間はある視点から世界を経験する。個人の体験の内容は、個人の状況、知覚装置、言語、文化の細部に影響される視点によって大きく異なる。体験はさまざま だが、不変のものもあるようだ。人が木に近づくにつれ、木の外観は変化するが、常識やほとんどの哲学者によれば、木そのものは変化しない。部屋は人によっ て暑く感じたり寒く感じたりするが、その温度はその人の経験とは無関係である。電気を消したからといって、目の前の物体が消えるわけではない。 これらの例は、視点によって変化する性質と、視点を変えても不変である性質との区別を動機づける。後者は客観的な性質である。トマス・ネーゲルは、私たち は3つのステップを経て客観的資質という考えに到達すると説明している(Nagel 1986: 14)。第一のステップは、私たちの知覚が、私たちの身体への影響を通じて、周囲の事物の作用によって引き起こされていることを理解する(あるいは仮定す る)ことである。第二のステップは、私たちに知覚を引き起こす同じ性質が他のものにも影響を及ぼし、知覚をまったく引き起こすことなく存在しうるのだか ら、その真の性質は、視点的な外見から切り離すことができるはずであり、外見に類似している必要はない、ということを理解する(あるいは仮定する)ことで ある。最終段階は、その「真の性質」について、いかなる観点からも独立した概念を形成することである。ナーゲルはその概念を「どこからでもない視点」と呼 び、バーナード・ウィリアムズは「絶対的概念」と呼んでいる(ウィリアムズ 1985 [2011])。それは、人間の心やその他の「歪み」によって媒介されることのない、ありのままの世界を表している。 この絶対的概念は科学的実在論の根底にあり(詳細な議論は科学的実在論の項目を参照)、対立する視点(例えば、2つの異なる観察)の間を仲裁するための基 礎を提供する限りにおいて魅力的である。さらに、絶対的な概念は、世界についてシンプルで統一された説明を提供する。樹木の理論が「観察者の見た高さ」の ような述語を使うなら、樹木の理論は非常に難しくなるだろうし、その述語が世界の特性ではなく、普通の言語使用者の習慣を追跡するなら、ごった煮になるだ ろう。科学が自然現象に対する説明を提供することを目的としている限りにおいて、絶対的観念の観点から自然現象を捉えることは、この目的の実現に役立つだ ろう。絶対的観念の言葉による科学的説明は、ある木がなぜそのように高いのかを説明できるだけでなく、ある立場から見たときにはその木があるように見え、 別の立場から見たときには別のように見える理由も説明できるかもしれない。ウィリアムズ(1985 [2011: 139])はこう言う、 [絶対的な観念は)それ自体や、世界についての様々な視点からの見方がどのように可能であるかを、非空間的に説明する。 どこからでもない視点に魅力を感じる第三の理由は、もし世界が絶対概念によって特徴づけられたような構造を持ち、私たちがそれにアクセスできるのであれ ば、私たちはそれに関する知識を用いて予測(私たちの理論が絶対的な構造を追跡する限り、それは裏付けられるだろう)を根拠づけることができるからであ る。第四の理由は、現象を操作しコントロールしようとする試みも同様に、これらの構造に関する知識に基づくことができるということである。意見の不一致の 解決、世界の説明、現象の予測、操作と制御という4つの目的のいずれかを達成するために、絶対的概念はせいぜい十分であるが、必要ではない。例えば、社会 的地位の高い人や経験の豊富な人が常に正しいというルールを課すことで、意見の相違を解決することができる。私たちは、絶対的な構造や性質を表さない理論 によって、世界とそれに対する私たちのイメージを説明することができるし、うまく予測するために物事を(絶対的に)正しく理解する必要もない。とはいえ、 事実の不一致が事実そのものによって解決されるという考えには魅力がある。説明や予測は、歪んだイメージではなく、実際にそこにあるものに基づいているの だ。 どんなに望ましいことであっても、世界に関する事実を表現するために科学的主張を利用できるかどうかは、その主張が証拠に基づいて、そして証拠のみに基づ いて明確に立証できるかどうかにかかっている。残念ながら、証拠と科学的仮説の関係は単純ではない。2.2節と2.3節では、最良の科学的方法であって も、どこからともなく遠近的な視点を記述する主張が得られるという考えに対する2つの挑戦を見ていく。第5.2節では、社会的な動機による「どこからでも ない視点」に対する批判を扱う。 2.2 理論的跛行性と非整合性 一般的なイメージによれば、科学的理論はすべて偽りで不完全なものである。しかし、真実の信念を追加し、偽りの信念を排除するにつれて、最良の科学理論は より真実らしくなっていく(例えば、ポパー1963、1972)。この図式が正しければ、科学的知識は徐々に真理に近づくことで成長し、時間の経過ととも により客観的に、つまりより事実に忠実になる。しかし、科学的理論はしばしば変化し、時には複数の理論が世界に関する最良の科学的説明の座を争うこともあ る。 科学的客観性とは、少なくとも原理的には、観測によって競合する理論間を決定できるということである。もしそうでなければ、私たちはそれを検証する立場に ないため、忠実であるという客観性の概念は無意味なものとなってしまう。この立場は、カール・R・ポパーやルドルフ・カルナップなど、(広義の)経験主義 的科学哲学を代表する人々によって採用されてきた。多くの哲学者は、観察と理論の関係はもっと複雑であり、影響は実際にはどちらにも及ぶと主張してきた (例えば、Duhem 1906 [1954]; Wittgenstein 1953 [2001])。しかし、最も永続的な批判は、トーマス・S・クーン(Thomas S. Kuhn 1962 [1970])が著書『科学革命の構造(The Structure of Scientific Revolutions)』で行ったものである。 クーンの分析は、科学者は常に、関連する問題、公理、方法論的前提、技術などの集合によって定義されるパラダイムのレンズを通して研究問題を見るという仮 定に基づいている。クーンは、この主張を支持する歴史的な例をいくつか示した。科学の進歩、そして通常の日常的な科学の実践は、個々の科学者の謎解き作業 を導き、共同体の基準を設定するパラダイムの中で起こる。 観測は、そのようなパラダイムを根底から覆し、別のパラダイムを代弁することができるのだろうか?ここでKuhnは有名なように、観察は「理論に縛られた」ものであると強調している(Hanson 1958も参照)。この仮説には2つの重要な側面がある。 第一に、観察概念の意味は理論的仮定や前提に影響される。例えば、「質量」と「長さ」という概念は、ニュートン力学と相対論的力学では異なる意味を持ち、 「温度」という概念も熱力学と統計力学では異なる意味を持つ(Feyerabend 1962参照)。言い換えれば、クーンは理論に依存しない観測言語の存在を否定しているのである。観測報告の「現実への忠実さ」は常に理論的な überbauによって媒介され、異なる理論間の公平な、単に事実に依存した裁定者としての観測報告の役割を無効にする。 第二に、観察概念だけでなく、科学者の認識も、彼女が働いているパラダイムに依存する。 異なる世界で実践している2つのグループの科学者は、[異なるパラダイムの中で働いているJ.R./J.S.]同じ地点から同じ方向を見たときに、異なるものを見る。(クーン 1962 [1970: 150])。 つまり、私たち自身の感覚データは、理論的枠組みによって形成され、構造化されたものであり、別の枠組みで研究している科学者の感覚データとは根本的に異 なる可能性がある。ティコ・ブラーエのような天動説派の天文学者が地平線の向こうに沈む太陽を見ているのに対し、ヨハネス・ケプラーのようなコペルニクス 派の天文学者は、静止している太陽に向かって地平線まで移動する太陽を見ている。この図式が正しいとすれば、どちらの理論やパラダイムがより事実に忠実 か、つまりより客観的かを評価するのは難しい。 観測の理論-倫理のテーゼは、トーマス・S・クーン(1962 [1970])とパウル・ファイヤーアベンド(1962)によって独自に問題化された、異なるパラダイムや科学理論の非整合性にも拡張されている。文字通 り、この概念は「共通の尺度を持たない」という意味であり、科学の進歩の直線的で視点に依存しない図式に反対する議論において重要な位置を占めている。例 えば、特殊相対性理論はニュートン力学よりも事実に忠実であり、より客観的であるように見える。なぜなら、低速ではニュートン力学に還元され、ニュートン 力学では正しく予測できないいくつかの追加的事実を説明できるからである。しかし、この図式は、非整合性の2つの中心的側面によって損なわれている。第一 に、両者の理論における観測概念が異なるだけでなく、その意味を特定するための原理が互いに矛盾している可能性がある(Feyerabend 1975: 269-270)。第二に、科学的研究方法や評価基準は、理論やパラダイムによって変化する。旧パラダイムで取り組むことができたすべての問題が、新パラ ダイムで解決されるとは限らない。 ファイヤアーベントによれば、客観性の有意義な使用は、特定の視点から世界を認識し、記述することを前提とする。特異な科学的世界観の中でのみ、客観性の 概念は有意義に適用されうる。つまり、科学的方法は、それが適用される特定の科学理論から自らを解放することはできない。ファイヤーラベンドは言う: われわれの認識論的活動は、宇宙論的家具の最も堅固な部分にさえ決定的な影響を及ぼすかもしれない。(1978: 70) クーンとファイヤアーベントの、理論に忠実な観察に関するテーゼと、科学的探求の客観性に対するその含意は、その後も多くの議論を呼び、しばしば社会構成 主義的な意味で誤解されてきた。そのため、クーンは後に科学的客観性というトピックに立ち戻り、科学的共同体が共有する認知的価値観という観点から、彼独 自の特徴づけを行った。クーンの後の見解については3.1節で述べる。より詳しくは、「科学における理論と観察」、「科学理論の非整合性」、「トーマス・ S・クーン」の項目を参照。 2.3 不確定性、価値観、実験者の回帰 科学理論は、その意味するところを観察や実験の結果と比較することによって検証される。残念ながら、肯定的な結果(理論の予測がデータで実証された場合) も否定的な結果(実証されなかった場合)も、理論に関する明確な推論を可能にしない。理論が誤りであっても、同じ予測をする代替案があるために、肯定的な 結果が得られることがある。凶器からジョーンズ容疑者の指紋を見つけることは、彼がそれを包丁として使ったかもしれないので、彼の無罪と一致する。否定的 な結果は、テスト対象の理論が誤っているためではなく、理論から予測を導くために必要な1つ以上の補助的仮定が破綻しているためかもしれない。例えば、惑 星系の運動に関するニュートンの法則の意味を観測結果と照らし合わせて検証する場合、惑星の数、太陽と惑星の質量、地球の大気が光線を屈折させる程度、望 遠鏡が結果に与える影響などに関する仮定が必要になる。これらのどれかが間違っていれば、矛盾が生じる。このような観測の古典的な拠り所は、ピエール・ デュエムの『物理理論の目的と構造』(Duhem 1906 [1954])である。デュエムは、物理学には「決定的な実験」、すなわち2つの代替理論の間を決定的に決定する実験が存在しないと結論づけ(1906 [1954: 188ff.])、物理学者は、実験結果が理論の真偽にとって何を意味するかを判断するために、専門家の判断、あるいはデュエムが「良識」と呼ぶものを用 いなければならないとした(1906 [1954: 216ff.])。 言い換えれば、証拠とそれによって支持される理論との間には隔たりがある。このギャップは、例えば「これまで観察されたカラスはすべて黒かった」と「カラ スはすべて黒かった」の間のギャップなど、帰納的議論の前提条件と結論の間のギャップよりも深いことに注意することが重要である。後者のギャップは、合意 された帰納推論のルールによって埋めることができる。残念なことに、理論選択のための類似のルールを見つけようとする試みはすべて失敗に終わっている(例 えば、Norton 2003)。様々な哲学者、歴史学者、科学社会学者が、理論の評価は「複雑な価値判断の一形態」であると答えている(McMullin 1982: 701; Kuhn 1977; Hesse 1980; Bloor 1982も参照)。 以下の3.1節では、価値判断の性質についてより詳細に論じる。今のところ重要な教訓は、これらの哲学者、歴史家、社会学者が正しいとすれば、「事実に忠 実」という理想は成り立たないということである。世界の科学的イメージは、事実と科学者の価値判断の共同産物であるため、そのイメージは無視点的であると は言えない。科学は人間の視点を排除するものではない。もちろん、この結論から逃れる方法はある。ジョン・ノートン(John Norton, 2003; ms.-他のインターネットリソースを参照)が主張したように、帰納的推論に力を与え正当化するのは物質的事実であり、価値判断ではないとすれば、どこか らともなく見える景色に関する否定的な結論を避けることができる。当然のことながら、ノートンもまた、証拠は一般的に理論を過小決定するという考え方に批 判的である(Norton 2008)。しかし、帰納的推論における価値観やその他の非事実的要素の排除不可能性に関して、ノートンの楽観主義を信頼できない十分な理由がある (Reiss 2020)。 もうひとつ、密接に関連した懸念がある。客観的な」検証や改竄に対する初期の批判者の大半は、証拠と科学理論との関係に焦点を当てていた。この関係に問題 があるという主張は、それほど驚くことではないという意味もある。科学的理論には、感覚的経験の即時性からかけ離れた状態を記述する、高度に抽象的な主張 が含まれている。なぜなら、感覚経験は必然的に視点的なものであり、科学理論が絶対的な概念に従うためには、感覚経験とは異なる世界を記述しなければなら ないからである。しかし、証拠そのものは客観的なものである。したがって、抽象的な理論が世界を忠実に表現しているかどうかを疑う理由があるとしても、抽 象的な理論を検証する証拠に関しては、より強固な根拠があるはずだ。 とはいえ、理論が実際に観察された結果に対してテストされることはめったにない。白鳥はすべて白い」というような単純な一般化は、観察(例えば、白鳥の 色)から直接学ぶことができるが、どこからともなく見える景色を表しているわけではない(一つには、どこからともなく見える景色には色がない)。本物の科 学理論は、実験的な事実や現象に対して検証される。実験的な事実や現象は、測定や実験といった複雑な手順を経て確立される。 従って、科学的な測定や実験の結果が主観的でありうるかどうかを問う必要がある。1980年代から1990年代にかけての重要な論争では、この問いに対し て「ノー」と答える論者もいたが、それに対して反論する論者もいた。その議論とは、いわゆる「実験者の逆行」(Collins 1985)に関するものである。著名な科学社会学者であるコリンズは、実験結果が正しいかどうかを知るためには、まずその結果を生み出す装置が信頼できる かどうかを知る必要があると主張する。しかし、そもそもその装置が正しい結果を出しているかどうかを知らなければ、その装置が信頼できるかどうかはわから ない。コリンズの主なケースは、1970年代に物理学者の間で大きな議論を呼んだ重力波を検出する試みに関するものである。 コリンズ氏は、「事実」そのものによってではなく、科学者のキャリア、所属するコミュニティの社会的・認知的関心、将来の研究に期待される実りなどに関係 する要因によって、最終的に輪が断ち切られると論じている。コリンズの見解では、これらの要因が必ずしも科学的成果を恣意的なものにしているわけではない ことに注意することが重要である。しかし彼が主張するのは、実験結果は絶対的な概念に従って世界を表しているわけではないということである。むしろそれら は、世界、科学的装置、そして上述の心理学的・社会学的要因によって共同で生み出されるものなのである。したがって、科学の事実や現象は、必然的に視点的 なものなのである。 物理学者から科学哲学者に転身したアラン・フランクリンは、一連の寄稿の中で、実験的事実を立証するためのアルゴリズム的な手続きは確かに存在しないが、 それでも意見の相違は、実験的なチェックや校正、起こりうるエラーの原因の排除、十分に裏付けられた理論に基づく装置の使用など、善意の認識論的基準に基 づいて、理性的な判断によって解決できることを示そうとしている(Franklin 1994, 1997)。コリンズは、「合理性」は物理学からは引き出されない社会的カテゴリーであると反論している(Collins 1994)。 この議論におけるわれわれにとっての主要な論点は、実験結果が世界に対する展望を提供すると信じるに足る理由があるかどうかである。コリンズによれば、実 験結果は事実と社会的・心理的要因によって決定される。フランクリンによれば、事実以外に実験結果に影響を与えるものは恣意的なものではなく、理性的な判 断に基づくものである。フランクリンが示していないのは、理性的な判断が、実験結果が事実のみを反映することを保証し、したがって、いかなる興味深い意味 においても非観測的であるということである。また、フェミニズム認識論や、認識論的共同体を通じて科学的知識が構築されることの重要性を強調する他の説明 からも、主観的説明に対する重要な挑戦がなされている。これらの説明は第5節でレビューする。 https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/ |

|

| 3. 規範的コミットメントの不在としての客観性と無価値の理想 前節では、事実に忠実であり、非人間的な「どこからでもない視点」としての客観性という見方に対する反論を示した。別の見方として、科学は価値のない限り 客観的であるという考え方がある。なぜ私たちは客観性を価値自由と同一視したり、後者を前者の前提条件と見なしたりするのだろうか。その答えの一つは経験 主義にある。科学が経験的な知識を生み出す仕事であり、価値判断の相違を経験的な手段で解決できないのであれば、価値観は科学にふさわしくない。以下で は、この直観をより正確なものにすることを試みる。 3.1 認識論的価値と文脈的価値 私たちが「価値観のない理想」と呼ぶものを取り上げる前に、価値観が科学に影響を及ぼす可能性のある4つの段階を区別しておくとよいだろう。それらは以下 の通りである: (i) 科学的研究問題の選択、(ii) 問題に関連する証拠の収集、(iii) 証拠に基づき、問題に対する適切な回答としての科学的仮説や理論の受容、(iv) 科学的研究結果の普及と応用である(ウェーバー 1917 [1949年])。 科学哲学者の多くは、科学における価値観の役割は、(ii)と(iii)の側面、すなわち証拠の収集と科学理論の受容に関してのみ争点があることに同意す るだろう。研究課題の選択は、科学者個人、資金提供者、社会全体の利害に影響されることが多いことは、ほぼ普遍的に受け入れられている。この影響は科学を 浅薄なものにし、長期的な進歩を遅らせるかもしれないが、利点もある。科学者は社会が緊急だと考える知的問題への解決策を提供することに集中し、それが実 際に人々の生活を向上させるかもしれない。同様に、科学的研究成果の普及と応用は、ジャーナル編集者やエンドユーザーの個人的価値観に影響されることは明 らかであり、これについてはほとんどどうすることもできない。真の議論は、科学的推論の「核心」である証拠の収集と科学的理論の評価と受容が、価値観に左 右されないものであるかどうか、またそうあるべきかどうかということである。 以上、証拠による理論の過小決定という問題を紹介した。しかし、この問題は、理論と証拠の間のギャップを埋めるために必要な価値観にとどまらない。さらに 複雑なのは、これらの価値が互いに対立しうるということである。データセットに数学的関数を当てはめるという古典的な問題を考えてみよう。研究者はしばし ば、複雑な関数を使うか、変数間の関係は単純ではないがより正確にデータにフィットさせるか、より単純な関係を仮定するが精度は落ちるかの選択を迫られ る。単純さと正確さはどちらも重要な認知的価値であり、そのどちらを取るかには慎重な価値判断が必要である。しかし、科学哲学者はこのような意味での価値 跛行を良しとする傾向がある。予測精度、スコープ、統一性、説明力、単純性、他の受容された理論との首尾一貫性などの認知的価値(「認識的」または「構成 的」価値と呼ばれることもある)は、理論の真理性を示すものであり、したがって、ある理論を他の理論よりも好む理由となると考えられている (McMullin 1982, 2009; Laudan 1984; Steel 2010)。Kuhn(1977)は、認知的価値観が科学の共有するコミットメント、つまり科学的アプローチ全体を特徴づける理論評価の基準を定義すると さえ主張している。認知的価値のランク付けや適用における主観的な差異が消滅するわけではない点は、クーンが強調した点である。 ほとんどの見解において、科学の客観性と権威は認知的価値によって脅かされるのではなく、非認知的価値や文脈的価値によってのみ脅かされる。文脈的価値と は、喜び、正義と平等、自然環境の保全、多様性といった道徳的、個人的、社会的、政治的、文化的価値である。このような価値観の不適切な使用で最も悪名高 いケースは、科学的推論の茶番であり、そこでは文脈的価値観の侵入が、壊滅的な認識論的・社会的結果をもたらす不寛容で抑圧的な科学的アジェンダにつな がった。第三帝国では、相対性理論のような現代物理学の大部分が、その発明者がユダヤ人であったという理由で非難され、ソ連では、生物学者ニコライ・ヴァ ヴィロフが、遺伝遺伝に関する理論がマルクス・レーニン主義のイデオロギーに合致しなかったという理由で死刑を宣告された(そして獄死した)。どちらの国 家も、政治的信念に突き動かされた科学(ナチス・ドイツの「ドイツ物理学」、リセンコのラマルク遺伝説と遺伝学の否定)を育成しようとし、悲惨な認識論 的・制度的影響をもたらした。 それほど派手ではないが、タバコ会社、食品メーカー、大手製薬会社など、スポンサー企業の利益に研究が偏っているケースは、間違いなく頻発している (Resnik 2007; Reiss 2010など)。このような選好バイアスは、Wilholt (2009)によって、特定の結果を得ることを目的として研究コミュニティの従来の基準を侵害することと定義されており、認識論的に明らかに有害である。 特に、医療用医薬品の認可や人為的な地球温暖化の影響など、デリケートで利害の大きい問題については、研究科学者がそのような配慮に影響されることなく理 論を評価することが望ましいと思われる。これが 無価値の理想(VFI)」である: 科学者は、科学的推論、例えば証拠集めや科学理論の評価・受容において、文脈上の価値観の影響を最小限に抑えるよう努力すべきである。 VFIによれば、科学的客観性とは、科学的プロセスの(ii)と(iii)の段階において、文脈的価値観の不在と認知的価値観への排他的コミットメントを 特徴とする。別の定式化については、Dorato (2004: 53-54)、Ruphy (2006: 190)、Biddle (2013: 125)を参照のこと。 価値自由が合理的な理想であるためには、それが手の届かない目標であってはならず、少なくともある程度は達成可能でなければならない。この主張は 価値中立性テーゼ(VNT)である: 科学者は、少なくとも原理的には、文脈的な価値判断をすることなく、証拠を集め、理論を評価し、受け入れることができる。 VFIとは異なり、VNTは規範的なものではない。その主題は、科学者が下す判断が文脈的価値観から自由であるか、あるいは自由でありうるかどうかであ る。同様に、Hugh Lacey (1999)は、価値のない科学の3つの主要な構成要素や側面を区別している。公平性とは、真実性、正確性、説明力といった科学の認知的価値への貢献に よってのみ理論が受け入れられ、評価されることを意味する。これは上述のように、文脈的価値の影響を排除するものである。中立性とは、科学的理論が世界に ついての価値観を表明しないことを意味する。最後に、科学的自律性とは、科学的アジェンダが科学的知識を増やしたいという願望によって形成され、科学的手 法に文脈的価値観が入り込まないことを意味する。 価値のない科学に対するこれら3つの解釈は、互いに組み合わせることもできるし、個別に用いることもできる。しかし、これら3つの解釈はすべて、以下に述 べるような批判にさらされている。VNT、すなわちレイシーの無価値科学のための3つの基準の達成可能性を否定することは、科学的客観性に対する挑戦を提 起する。客観性の理想は否定されるべきであると結論付けるか、あるいはVFIとは異なる客観性の概念を発展させるかのどちらかである。 3.2 科学的仮説の受容と価値中立性 レイシーの無価値科学の特徴とVNTは、かつて科学哲学の主流であった。それらが広く受け入れられたのは、ライヘンバッハの有名な「発見の文脈」と「正当化の文脈」の区別と密接な関係があった。ライヘンバッハが最初にこの区別を行ったのは、数学の認識論に関してであった: 与えられた実体から解への客観的な関係と、それを見つける主観的な方法は、演繹的な性格の問題については明確に分離されている[...]我々は事実から理 論への帰納的な関係の問題についても同じ区別をすることを学ばなければならない。(Reichenbach 1938: 36-37) この記述の標準的な解釈では、理論の発見に貢献したかもしれない文脈的価値は、理論の受け入れを正当化し、証拠が理論にどのように影響するかを評価するた めには無関係であるとされる。文脈的価値は、科学的理論の発見、発展、普及に影響を与えるかもしれない個人の心理の問題に限定されるが、その認識論的地位 には影響しない。 この区別は、第二次世界大戦後の科学哲学において重要な役割を果たした。しかしこの区別は、一方では認知的価値、他方では文脈的価値という明確な区別を前 提としている。物理学のような学問分野ではこの考え方は一応妥当かもしれないが、社会科学では、例えば国家の富の概念化と測定、あるいはインフレ率の測定 方法の違いなど、文脈的価値が豊富に存在する(Dupré 2007; Reiss 2008を参照)。より一般的には、大きく分けて3つの批判がある。 第一に、ヘレン・ロンギノ(1996)は、一貫性、単純さ、範囲の広さ、実りといった伝統的な認知的価値は、結局のところ純粋な認知的価値や認識論的価値 ではなく、それらの使用は科学的判断の文脈に政治的・社会的価値を持ち込むものだと主張している。彼女によれば、科学的判断における認知的価値の使用は、 政治的に中立であるとは限らない。彼女はこれらの価値観を、新規性、存在論的異質性、相互作用の相互性、人間のニーズへの適用可能性、権力の拡散といった フェミニスト的価値観と並べることを提案し、その代替案(例えば、存在論的異質性の代わりに単純性)の代わりに伝統的価値観を使用することは、偏見や不利 な研究結果につながる可能性があると主張する。ここでのロンギノの議論は、3.1節で論じたものとは異なる。それは、認知的価値と文脈的価値の区別そのも のに疑問を投げかけるものである。 価値のない科学の可能性に反対する2つ目の議論は、意味論的なものであり、科学理論の中立性を攻撃するものである。事実と価値は、科学におけるいわゆる 「厚い」倫理概念(Putnam 2002)、すなわち記述的内容と規範的内容が混在する倫理概念の使用により、しばしばもつれ合う。例えば、「危険な技術」というような記述は、その技術 やそれが意味するリスクについての価値判断を含んでいるが、同時に記述的な内容も含んでいる。事実と価値が表裏一体であるこのような用語の使用が、科学的 推論において避けられないとすれば、仮説や結果を価値と無関係に記述することは不可能であり、価値中立性テーゼが損なわれることになる。 実際、ジョン・デュプレは、厚い倫理用語は科学、少なくともその一部から排除できないと主張している(Dupré 2007)。デュプレの主張は本質的に、科学的な仮説や結果は人間の関心に関わるものであるため、必然的に分厚い倫理用語を用いた言葉で表現されるという ものだ。倫理的に分厚い記述を中立的なものに翻訳することはしばしば可能であるが、その翻訳には損失がつきものであり、その損失はまさに人間の利害が関 わっているからこそ生じるのである(社会科学の事例については6.2節を参照)。デュプレによれば、多くの科学的記述は、その真偽が私たちにとって重要で ないからこそ、価値がないのである: 電子がプラスの電荷を持つかマイナスの電荷を持つか、銀河系の真ん中にブラックホールがあるかどうかは、私たちにとってまったく重要でない問題である。電 子に正負の電荷があるかどうかや、ブラックホールが銀河系の真ん中にあるかどうかは、われわれにとってまったく差し迫った重要性のない問題なのである。 (2007: 31) VNTに対する3つ目の挑戦は、おそらく最も影響力のあるもので、リチャード・ルドナー(Richard Rudner)がその影響力のある論文「科学者としての科学者は価値判断を行う」(Rudner 1953)で最初に提起したものである。ルドナーは、VNTの核心であり、発見と正当化の区別の文脈である、科学的理論の受容が原理的に価値なしになりう るという考えに異議を唱えている。まず、ルドナーは次のように主張する。 科学者としての科学者が仮説を受け入れたり拒否したりするという趣旨の主張がない限り、科学の方法を構成するものの分析は満足のいくものではないだろう。(1953: 2) この仮定は、工業的品質管理やその他の応用志向の研究に由来する。このような文脈では、効果的な意思決定を行うために、仮説(例えば、医薬品の有効性)を受け入れたり、否定したりすることがしばしば必要となる。 第二に、科学的仮説が合理的な疑いを超えて確認されることはない。私たちが仮説を受け入れるか否かを判断するとき、その判断が誤っている可能性は常にあ る。したがって、私たちの決断は、「仮説の受け入れや拒否において間違いを犯すことの、典型的な倫理的意味での重要性の関数」(1953: 2)でもある。これは統計的推論におけるI型エラーとII型エラーに相当する。 科学者は、誤った判断がもたらす結果のどちらをより好ましいと考えるかを判断しなければならないからである。(1)誤って安全と判断された薬剤の副作用で 死亡する人がいる、(2)誤って安全と判断された治療法を受けられなかったために、ある疾患で死亡する人がいる。したがって、倫理的判断や文脈上の価値観 は、仮説の受け入れと拒否という科学者の中核的活動に必然的に入り込むことになり、VNTは反論されることになる。密接に関連する議論は、 Churchman (1948)とBraithwaite (1953)に見られる。Hempel (1965: 91-92)は、文脈的価値から自由である確証の判断と受容の判断を区別することで、Rudnerの議論を修正した説明をしている。強く確証できる証拠で さえも普遍的な科学法則を完全に証明することはできないので、その法則を推論する際には、残存する「帰納的リスク」と共存しなければならない。文脈的価値 観は、帰納的リスクの許容量を決定することによって、科学的手法に影響を与える(Douglas 2000も参照)。 しかし、ルドナーの反論はどの程度一般的なのだろうか。明らかに、彼の結果は応用科学には当てはまるが、基礎研究には必ずしも当てはまらない。後者の領域 については、2つの主要な反論が提案されている。第一に、リチャード・ジェフリー(1956)は、理論科学における法則的仮説(例えば、ニュートン力学に おける重力法則)は、その一般的な範囲によって特徴づけられるものであり、特定の応用に限定されるものではないと指摘している。明らかに、科学者は自分の 決定を、多種多様な異なる文脈で起こりうる結果に微調整することはできない。だから、仮説を受け入れるか拒否するかという本質的に実利的な決定は控えるべ きなのだ。科学的推論を証拠の収集と解釈に限定し、場合によっては仮説の可能性を評価することで補うことで、ジェフリーは基礎的な科学研究におけるVNT と科学的推論の客観性を守ろうとしている。 第二に、Isaac Levi (1960)は、科学者は専門職の一員となったとき、推論に関する一定の基準を自らに課すと述べている。例えば、観察された有意水準が5%より小さい場 合、統計的に仮説を否定することになる。このような共同体の基準は、科学者に代わって文脈に応じた倫理的判断の余地をなくすかもしれない。価値判断は、科 学コミュニティが推論の基準をどのように設定するか(5.1節を参照)には暗黙のうちに存在するかもしれないが、個々の科学者の日常業務には存在しない (Wilholt 2013を参照)。 VNTの擁護はどちらも理論選択における価値観の影響に焦点を当てており、科学者が実際に理論を選択することを否定するか(Jeffrey)、コミュニ ティの基準に言及し、VNTを個々の科学者に限定している(Levi)。Douglas (2000: 563-565)は、科学的理論の「受容」は、科学的推論に価値観が入り込むいくつかの場所の一つに過ぎないが、特に顕著で明確な場所であると指摘してい る。科学的探究の過程における多くの決定には、暗黙の価値判断が隠されている可能性がある。実験の計画、実験の実施方法、データの特徴づけ、データの処理 と分析のための統計的手法の選択、結果の解釈過程などである。これらの方法論的決定は、起こりうる結果を考慮せずに行うことはできない。ダグラスはケース スタディとして、ラットのダイオキシン暴露による発がん性の影響を調べた一連の実験を挙げている。安全性やリスク回避といった文脈上の価値観は、さまざま な段階で実施された研究に影響を与えた。第一に、病理学的サンプルを良性かがん性かに分類する際(これについては専門家の間で多くの意見の相違が生じ た)、第二に、高線量実験条件からより現実的な低線量条件への外挿においてである。いずれの場合も、保守的な分類やモデルを選択することは、リスクを過小 評価することで生じうる社会への悪影響と天秤にかける必要があった(Biddle 2013も参照)。 これらの診断結果は、科学的労働を、一方では証拠を集めて確証の程度を決定すること(価値なし)、他方では科学的理論を受け入れること(価値あり)に分け ようとする試みに暗い光を投げかけている。証拠を概念化し、収集し、解釈するプロセス全体が文脈的な価値観と絡み合っているため、ジェフリーが思い描くよ うな整然とした区分は、統計的推論の狭い領域以外では機能せず、そこでも疑念が生じる可能性がある(4.2節参照)。 Philip Kitcher (2011a: 31-40; Kitcher 2011bも参照)は、「重要な真理」という考えに基づいて、別の議論を展開している。例えば、低レベルのサッカー競技におけるオフサイドポジションの総 数などである。科学が目指すのは、単純な真理ではなく、むしろもっと狭いもの、つまり、我々の認知的、実用的、社会的目標の観点から追求するに値する真理 なのである。この意味で追求する価値のある真実は、彼が「重要な真実」と呼ぶものである。明らかに、与えられた真理が重要かどうかを判断するのは価値判断 である。 キッチャーはさらに、科学的調査のプロセスは、研究課題を選択する段階、証拠を収集する段階、証拠に基づいてその課題についての判断を下す段階にきれいに 分けることはできないと述べている。むしろ、この順序は何度も繰り返され、各段階で研究者は、以前の結果が現在の研究路線の追求を正当化するものなのか、 それとも別の道に切り替えるべきなのかを判断しなければならない。このような選択には、文脈上の価値観がつきまとう。 キッチャーによれば、科学における価値観もまた、自明ではない方法で相互作用している。科学の重要な目標として予測精度を支持するとする。しかし、科学の ある領域では、この目標を達成するための説得力のある戦略が存在しないかもしれない。この場合、予測精度は、隣接する領域の理論との整合性など、他の価値 を達成するために譲歩しなければならないかもしれない。逆に、社会的目標の変化は、科学的知識や研究方法の再評価につながる。 科学者は誰も、仮説を評価し受け入れるという、本来は価値のない領域だけで仕事をすることはないのだから。証拠は集められ、仮説は応用の可能性や実りある 研究の道筋に照らして評価され、受け入れられる。認知的価値判断と文脈的価値判断の両方が、これらの選択を導き、その結果自体に影響される。 3.3 科学、政策、無価値の理想 ここまでの議論は、VNT、VFIの実際的な達成可能性に焦点を当ててきたが、そもそも価値のない科学が望ましいかどうかについてはほとんど語られてこな かった。この小節では、科学的観点から公共政策に情報を提供し、助言を与えることに特別な注意を払いながら、このトピックについて議論する。VFIや、そ れに対する賛否両論の多くは、科学全体に適用することができるが、科学と公共政策の接点は、科学への価値観の侵入が特に顕著であり、最大の論争に包まれて いる場所である。2009年の「クライメイトゲート」事件では、気候変動科学者から流出した電子メールによって、彼らが特定の社会政治的アジェンダを追求 し、それが不適切な形で研究に影響を及ぼしているのではないかという疑惑が持ち上がった。その後の調査や報告によって、科学者たちは不正行為の嫌疑を晴ら したが、この疑惑だけでも、公的な場における科学の権威に大きなダメージを与えた。 実際、科学と公共政策の接点における多くの議論は、事実的根拠と特定の目標や価値観を組み合わせた命題に関する意見の相違によって特徴づけられる。例え ば、バイオセキュリティの観点から遺伝子組み換え作物の栽培はリスクが高すぎるという見解や、化石エネルギーを即座に廃止することで地球温暖化に対処する という見解などである。このような議論において重要なのは、議論における一方の立場を終わらせるようなテーゼTがあるかどうかということである。が存在 し、一方がTを支持し、他方がTを否定し、証拠が共有され、両者がそれぞれの立場に正当な理由があるかどうかである。 VFIによれば、科学者はこのような意見の相違を解決するために、認識論的で価値のない根拠を明らかにし、反対意見を価値判断の領域に限定すべきである。 仮にVNTが成り立たず、厳密な分離が不可能であることが判明したとしても、VFIは科学研究を導き、客観的な科学に対する価値観の影響を最小化するため に重要な機能を持つかもしれない。科学哲学の分野では、Hugh Lacey (1999, 2002)、Ernan McMullin (1982)、Sandra Mitchell (2004)のように、VFIを個人や組織の利益に対する必要な解毒剤として擁護する学者もいれば、Helen Longino (1990, 1996)、Philip Kitcher (2011a)、Heather Douglas (2009)のように批判的な態度をとる学者もいる。我々が議論するこれらの批判は、主にVFIの望ましさや概念的(不)明瞭さについて言及している。 第一に、VFIは全く望ましいものではないと主張されてきた。フェミニスト哲学者たち(Harding 1991; Okruhlik 1994; Lloyd 2005など)は、科学はしばしば、例えばセックス、ジェンダー、レイプに関する生物学的理論において、重苦しいアンドロセントリックな価値観を持ってい ると主張してきた。このような価値観に対する非難は、認知的というよりもむしろ文脈的なものであり、不当であるということである。さらに、科学者がVFI に厳格に従ったとしても、政策決定者はVFIにさほど注意を払わず、彼らが下す決定に有害な影響を与えるだろう(Cranor 1993)。このような欠点を考えると、VFIが科学研究を導き、より良い政策決定を導くために有用な役割を果たすと考えられるのであれば、VFIは再考 されなければならない。4.3節と5.2節では、科学的コミュニティの実践と社会に奉仕する科学という文脈で、この批判について詳しく述べる。 第二に、科学の自律性は、資金提供機関や産業界のロビー活動といった外部の利害関係者の存在により、実際にはしばしば破綻する。科学の認識論的権威を守る ために、ダグラス(2009: 7-8)は、VFIを再定義し、科学における価値の直接的役割と間接的役割を区別することで、科学を自律性から切り離すことを提案している。文脈上の価値 観は、証拠の適切な基準、複雑なプロセスの表現、決定の結果の重大性、ノイズの多いデータセットの解釈などを示すことで、証拠の評価に正当に影響する可能 性がある(Winsberg 2012も参照)。これはとりわけ、気候科学や経済学のような政策に関連する学問分野では、現実の問題に対して科学的なリスク分析を日常的に行っている (Shrader-Frechette 1991も参照)。しかしながら、価値観は「それ自体が理由」、すなわち証拠や証拠に対する敗北者(直接的役割、非合法)であってはならないし、「何を選 択の十分な理由とすべきかを決める手助け」(間接的役割、合法)であってはならない。このように価値観が科学的証拠に取って代わったり、否定したりするこ とを禁止することを、ダグラスは「切り離された客観性」と呼ぶが、それ以外にも、さまざまな視点や科学の手続き的・社会的側面の反射的なバランスに関連す るさまざまな側面によって補完されている(2009: ch. 6)。 とはいえ、ダグラスの提案は、多様な価値観をどのようにバランスさせるべきかなど、実施に関してはあまり具体的ではない。中途半端な妥協は解決策にはなり えない(Weber 1917 [1949年])。第一に、どのような立場も、中間にあるというだけで、より極端な立場に対して明白に支持されることはない。第二に、このような中間の立 場は、実際的な観点からは、政策決定者に助言を与えるという点では、最も機能的でない。 さらに、科学における価値観の直接的役割と間接的役割の区別は、科学における価値観の正当な使用を取り締まり、必要な境界線を引くためには、十分に明確で はないかもしれない。ある科学者が、何らかの理由で仮説Hを誤って受け入れた結果が望ましくないと考えたとする。したがって彼は、HよりもHを支持する可 能性の高い統計モデルを使用する。あるいは、それは当然の結論に至る推論であり、価値を証拠として扱うことにならないのか(Elliott 2011: 320-321参照)。 科学における価値観と証拠に関する最新の文献を見ると、さまざまな意見がある。Steele (2012)とWinsberg (2012)は、不確実性の確率論的評価には文脈に基づく価値判断が含まれることに同意している。Steeleは、政策アドバイザーとしての科学者の役割 を分析することでこの点を擁護しているが、Winsbergは、気候モデリングにおける物理過程の選択と表現における文脈的価値観の影響を指摘している。 Betz (2013)は、対照的に、科学者は、例えば専門家の判断のような純粋に定性的な証拠から正確な確率論的評価までの尺度を用いるなどして、証拠に基づく判 断に伴う不確実性を注意深く表現すれば、文脈に基づく価値判断を行うことをほぼ避けることができると主張している。調査の初期段階における価値判断の問題 は、この提案では扱われていない。しかし、理論評価の段階で、証拠判断と文脈的価値を含む判断を切り離すことは、それ自体良いことかもしれない。 このように、我々は科学的推論における価値観について心配すべきなのだろうか、それとも心配すべきではないのだろうか。価値観と証拠的考察の相互作用が悪 質である必要はないが、それがなぜ科学の成功や権威を高めるのかは不明である。証拠基準の設定などにおける価値観に対する寛容な態度が悪用されないように するには、どうすればよいのだろうか。どのような価値観が有益で、どのような価値観が悪質であるかについての一般的な理論がない以上、VFIは、健全で、 透明性があり、客観的な科学への第一段階の近似であるに等しいかもしれない。 https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/ |

|

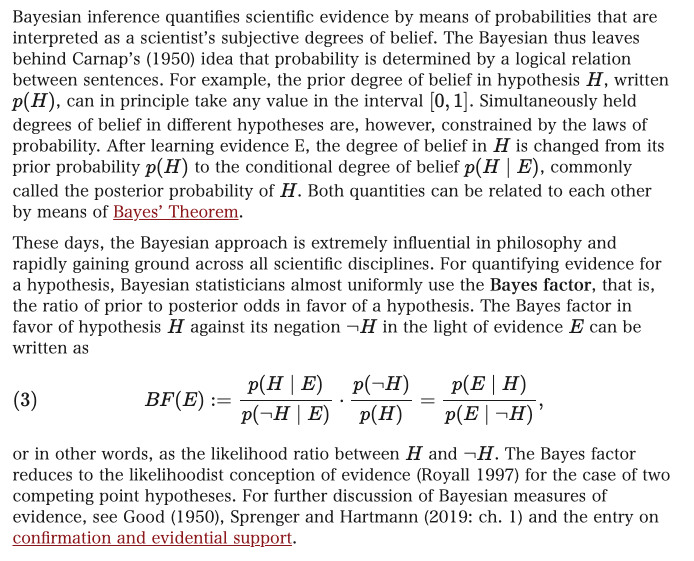

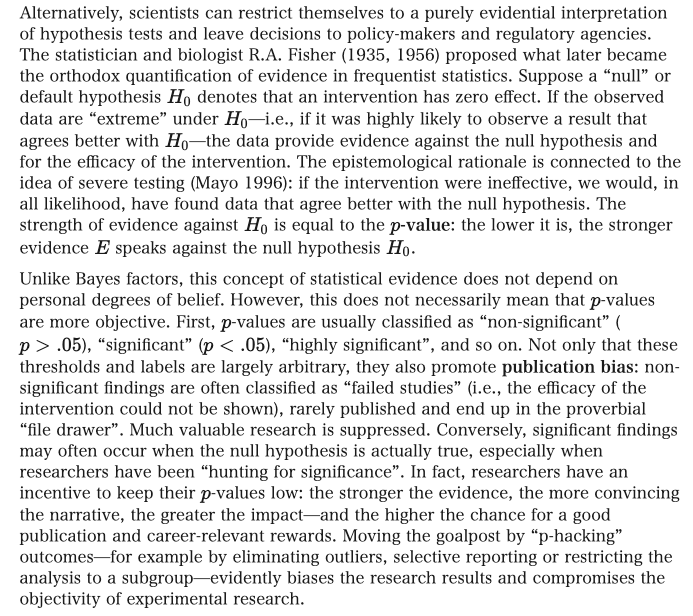

| 4. 個人的バイアスからの解放としての客観性 このセクションでは、個人的バイアスからの自由という、間主観性の一形態としての科学的客観性を扱う。この見解によれば、科学は、科学的推論に個人的バイ アスが存在しないか、あるいは社会的プロセスにおいて個人的バイアスを排除できる限りにおいて客観的である。おそらく、すべての科学は必然的に視点的なも のなのだろう。おそらく私たちは、価値観に関する仮定を含む多くの背景的仮定なしには、科学的推論を賢明に導くことはできないだろう。おそらく、すべての 科学者は何らかの偏見を持っている。しかし、客観的な科学的結果は、研究者の個人的な好みや経験に左右されるものではない。これはとりわけ、科学と芸術や その他の人間活動とを区別するものであり、科学的知識と事実に依存しない社会的構築物とを区別するものである(Haack 2003など)。 この意味での客観性を達成するためのパラダイム的な方法は、測定と定量化である。測定され定量化されたものは、ある基準に対して相対的に検証されたもので ある。例えば、エッフェル塔の高さが324メートルであるという真実は、標準単位や特定の器具の使用方法に関する慣例との相対的な関係であるため、無視点 でも仮定から自由でもないが、測定を行う人からは独立している。 私たちはまず、測定における客観性についての議論から始め、「機械的客観性」の理想について論じ、次に、個人的バイアスからの自由が、統計的証拠や帰納的 推論、特に定量志向の科学における科学的推論の核心であることに疑いの余地はないが、どの程度まで実行できるかを調査する。最後に、機械的に適用できる合 理的な科学的方法に対するファイヤアーベントの急進的な批判と、個人的な「バイアス」や特異性が持つ認識論的・社会的利益に対する彼の擁護について論じ る。 4.1 測定と数量化 測定はしばしば科学的客観性を象徴するものと考えられており、最も有名なのはケルビン卿の次のような言葉である。 それは知識の始まりかもしれないが、あなたの考えでは、どのような問題であれ、科学の段階にはほとんど進んでいない。(ケルヴィン1883、73) 測定は確かに、ある程度独立した視点を達成することができる。イギリスのダラムの昨日の天気は、平均的な北東部のイギリス人にとっては「本当に暑かった」 かもしれないし、平均的なメキシコ人にとっては「とても寒かった」かもしれない。しかし、測定が「どこからともなく見える景色」をもたらすわけではなく、 典型的な測定結果が前提条件から自由であるわけでもないことは明らかである。測定器は環境と相互作用するため、結果は常に、測定しようとする環境の特性と 測定器の特性の両方の産物である。したがって測定器は、世界に対する視点的な見方を提供することになる(Giere 2006参照)。 さらに、測定結果を理解するには解釈が必要である。温度測定を考えてみよう。温度計は、観測不可能な量である温度と、観測可能な量であるガラス管内の流体 または気体の膨張(または長さ)を関連付けることによって機能する。つまり、温度計は、長さが温度の関数であると仮定することによって温度を測定するので ある。 f (温度)。関数 f は先験的に知られているわけではなく、テストすることもできない(原理的には、正確な温度計を使ってのみテストすることができ、温度計の正確さがここで問題になっていることに他ならないからである)。特定の仮定、例えば f は線形であるというような特定の仮定をすることで、その問題は解決される。しかし、この "解決策 "はあまり役に立たない。というのも、異なる温度測定物質(例えば、水銀、空気、水)は、2つの定点0℃と100℃の中間点に対して異なる結果をもたらす ため、すべてが直線的に膨張することはあり得ないからである。 ハソク・チャンによる初期の温度計に関する記述(Chang 2004)によれば、この問題は最終的に「最小限の過剰決定の原理」を用いることで解決された。 f の形など)をできるだけ仮定せずに、信頼できる温度計を見つけることであった。温度計が信頼できるものであるためには、同じ種類の温度計の異なるトークン が互いに一致すべきであり、空気温度計の結果が最も一致することが必要であると主張された。しかし、"最小 "は "ゼロ "を意味せず、実際、この手順は重要な前提(この場合、物理量の一値性に関する形而上学的前提)を置いている。しかも、この手順で得られたのはせいぜい信 頼できる計器であって、(そのようなものがあるとすれば)唯一無二の実温度を追跡するのに最適な計器であるとは限らない。 チャンが初期の温度計測について論じていることは、より一般的な計測にも当てはまる。計測は常に、形而上学的な前提、理論的な期待、その他の種類の信念を 背景に行われる。測定は常に、形而上学的な前提、理論的な期待、その他の種類の信念を背景として行われる。ある手順が適切であるとみなされるかどうかは、 測定を行う個々の科学者や科学者のグループが追求する目的によって大きく左右される。特に社会科学においては、測定手順が規範的な仮定、すなわち価値観を 含んでいることを意味することが多い。 Julian Reiss (2008, 2013)は、消費者物価上昇率、国内総生産、失業率などの経済指標は、この意味で価値観に縛られていると論じている。例えば、消費者物価指数は、消費者があるバンドル x よりも y と仮定する。 x の方が y これは倫理的に問題がある。国民所得の測定では、財やサービスの多くを市場で交換している国の方が、同じ財やサービスが政府や家庭内で提供されている国よりも豊かであると仮定しているが、これも倫理的に問題があり、議論の余地がある。 仮定や価値観がないわけではないが、多くの測定方法の目標は、個人的な偏見や特殊性の影響を減らすことにある。ニクソン政権が社会保障費を消費者物価指数 に連動させたのは有名で、政党政治の薄弱さによる保障受給者の依存をなくすためであった。つまり、政治的交渉の結果ではなく、自動的に引き上げられるよう にするためであった(ニクソン1969年)。ロレイン・ダストンとピーター・ガリソンは、これを機械的客観性と呼んでいる。彼らはこう書いている: ついに、科学的表現の理想としての機械的客観性の本格的な確立に至った。客観性の旗手としてのイメージは、描写における個人の意志や思慮深さを、機械的な 再現という不変のルーチンに置き換えるという、絶え間ない探求と結びついていることがわかる」(Daston and Galison 1992)。(Daston and Galison 1992: 98) 機械的な客観性は、科学的結果に対する人間の貢献の重要性を最低限にまで低下させるため、個人間の信頼の絆がもはや保てないような大規模な科学進行が可能になる(Daston 1992)。こうして、機械的な手続きへの信頼が、科学者個人への信頼に取って代わるのである。 セオドア・ポーターはその著書『数の信頼』の中で、この考え方を詳細に追求している。特に、19世紀半ばのイギリスの保険数理人、19世紀を通じてのフラ ンスの国家技術者、1920年から1960年までのアメリカ陸軍工兵隊のケーススタディに基づいて、彼は2つの因果関係を主張している。第一に、計測機器 や定量的手続きは商業的・管理的な必要性から生まれ、自然科学や社会科学の実践方法に影響を与えるものであり、その逆ではない。化学天秤、気圧計、クロノ メーターといった計測器が急増したのは、社会的圧力と民主主義社会の要請によるところが大きい。広大な領土を管理したり、多様な人々やプロセスをコント ロールしたりすることは、個人的な信頼に基づいては必ずしも不可能であり、したがって「客観的な手続き」(個人への信頼を必要としない)が「主観的な判 断」(主観的な判断を必要とする)に取って代わったのである。第二に、数値化は不信と弱さの技術であり、強さの技術ではないと主張する。専門家の判断を擁 護する社会的地位、政治的支持、職業的連帯を持たない弱い管理者たちである。そのため、彼らは決定を国民の監視の対象とし、一般にアクセス可能な形で行わ なければならない。 これが、科学と政策の境界が流動的な分野で働く科学者が置かれている状況である: 全米科学アカデミーは、科学者は政策提言や政府への情報提供の前に、利益相反や財務状況を申告すべきであるという原則を受け入れている。また、警察による 研究ノートへの立ち入り検査は依然として例外的であるが、科学者やエンジニアの個人的・金銭的利害は、特に法律や規制の文脈において、しばしば重要視され る。 非人間性の戦略は、部分的にはそのような疑念に対する防御として理解されなければならない[...]。客観性とは、それを執筆した特定の個人にあまり依存しない知識を意味する。(ポーター 1995: 229) 測定と定量化は、個人的な偏見や特異性の影響を減らすのに役立ち、科学者や政府関係者を信頼する必要性を減らすが、しばしば犠牲を伴う。科学的手順を標準 化することは、その対象が均質でない場合には困難となる。エビデンスに基づいた治療や政策決定のための手順を定量化する試みは、現在、医学、看護学、心理 学、教育学、社会政策学など様々な科学に応用されている。しかし、それらは往々にして、対象の特殊性や適用される地域の状況への対応に欠けることがある (5.3節も参照)。 さらに、科学的関心のある特性の測定と定量化は、話の半分にすぎない。私たちはまた、統計的分析を用いて、量間の関係を記述し、推論を行いたい。このよう に統計学は、科学的作業のさらなる側面を定量化するのに役立つ。ここでは、統計分析が個人的な偏見や特異性から自由な方法で進められるかどうかを検証す る。 4.2 統計的証拠 科学的証拠の評価は、伝統的に、科学的客観性の理想が強い規範力を持ち、科学的実践にも定着している科学的推論の領域とみなされている。ガリレイの木星衛 星の観測、ラヴォアジエの焼成実験、エディントンの1919年の日食観測などのエピソードは、科学哲学の教科書に必ず載っている。そこで重要なのは、実験 者や解釈者の個人的バイアスから独立した、科学的証拠の「客観的」概念を特定できるかということである。 推測統計学(データから理論への推測の妥当性を調査する分野)は、この問いに答えようとするものである。統計学は現代科学に大きな影響力を持ち、実験研究 だけでなく、最も基本的な理論の評価や受け入れにも浸透している。例えば、最近発見されたヒッグス粒子の発見も、統計的論証によって証明された。ここで、 統計的証拠に関する主な理論を、それらが生み出す主張の客観性に関して比較する。両者は主に、確率の明示的主観的解釈の役割に関して異なっている。 4.2.1 ベイズ推論  当然のことながら、主観的確率の観点から科学的証拠を測定するという考えは抵抗に遭ってきた。例えば、統計学者のロナルド・A・フィッシャー (Ronald A. Fisher, 1935: 6-7)は、心理的傾向を測定することは科学的探究に関連し得ず、客観性の主張を維持できないと主張している。実際、科学的客観性は主観的な信念の度合い とどのように折り合いをつけるべきなのだろうか。ベイズ研究者は、様々な方法でこの課題に対応してきた: Howson (2000)とHowson and Urbach (2006)は、この反論は見当違いだと考えている。演繹論理学が前提の正しさを判断せず、そこから何を推論すべきかを助言するのと同じように、ベイズ帰 納論理学は不確実性を表現し、帰納的推論を行うための合理的なルールを提供する。前提(例えば事前分布)を「客観的に」選択することは、ベイズ分析の範囲 外である。 収束または意見併合の定理は、ある状況下では、同じ証拠を観察する非常に異なる初期態度を持つエージェントが、長期的には同じような事後信念度を得ること を保証する。しかし、これらは漸近的な結果であり、現実のデータセットを使った推論には直接の意味はない(Earman 1992: ch. 6も参照)。このような場合、事前分布の選択は重要であり、それは特有なバイアスや顕在的な社会的価値観に悩まされるかもしれない。 Sprenger (2018)は、より控えめなスタンスを採用し、ベイズ推論が主観的一致(concordant objectivity)という意味での客観性、あるいは個人的価値観、バイアス、主観的判断から自由であるという目標を達成するものではないことを認め ている。しかし、彼は、頻度論的推論のような競合する推論の学派も、同じ程度にこの問題に直面しており、おそらくさらに悪いと主張している。さらに、ベイ ズ推論のいくつかの特徴(例えば、事前仮定に関する透明性)は、第5章で議論する客観性に関する最近の社会的指向の概念に適合する。 個人的バイアスの問題に対する根本的なベイズ的解決策は、最大エントロピーの原理(MaxEnt-Jaynes 1968; Williamson 2010)のような、エージェントの合理的な信念の度合いを根本的に制約する原理を採用することである。MaxEntによれば、信念の程度は確率的で経験 的制約と同調していなければならないが、これらの制約を条件として、信念の程度は等価でなければならない、つまり、できるだけ中途半端でなければならな い。この後者の制約は、問題の確率分布のエントロピーを最大化することに相当する。MaxEntアプローチは、合理的な信念の度合いの範囲を狭めることを 犠牲にして、主観的なバイアスの様々な原因を排除する。いわゆる「客観的事前確率」である。この事前確率は、エージェントの事実的態度を表すものではな く、対称性、数学的便宜性、またはデータが事後確率に与える影響を最大化する原理によって決定される(例:Jeffreys 1939 [1980]; Bernardo 2012)。 したがって、合理的信念の観点から統計的証拠を分析するベイズ推論は、個人的特異性から科学的客観性を確保するための部分的な答えにすぎない。 4.2.2 頻出論的推論 証拠に関する頻出主義的概念は、仮説の統計的検定という考えに基づいている。統計学者Jerzy NeymanとEgon Pearsonの影響下で、検定はしばしば、仮説的な一連の検定の繰り返しにおいて誤った決定の相対的な頻度を最小化する合理的な決定手続きとみなされた (それゆえ「頻出主義」と呼ばれる)。セクション3.2でのルドナーの議論は、仮説検定のこの概念の限界を指摘している:合格と不合格のしきい値の選択 (すなわち、許容されるI型エラー率とII型エラー率)は、文脈上の価値判断や個人的なバイアスを反映している可能性がある。さらに、その仮説を誤って受 け入れたり棄却したりすることに伴う損失は、適用する文脈に依存し、それは実験者の知らないことかもしれない。  特に、このような疑わしい研究慣行(QRP)は、誤った仮説が受け入れられる割合を示すI型エラー率を、公称5%レベルを大幅に上回り、出版バイアスの一 因となる(Bakker et al.) Ioannidis(2005)は、「発表された研究結果のほとんどは偽りである」と結論付けている-それらは、効果的な因果関係への介入の基本率が低い こと、ファイルの引き出し効果、疑わしい研究慣行が広く存在することの複合的な結果である。仮説検証の頻度論的論理は、これらすべてのバイアスが入り込み やすい枠組みを提供するため、問題を悪化させている(Ziliak and McCloskey 2008; Sprenger 2016)。このような急進的な結論は、経験的な知見によっても確認されている。多くの学問分野では、研究者は他の科学チームの知見を再現することができ ない。詳細は5.1節を参照のこと。 我々の発見をまとめると、統計的推論の2つの主要な枠組みのどちらも、個人的なバイアスや特異性の原因をすべて排除することはできない。ベイズ派は主観的 な仮定を科学的推論の不可逆的な一部とみなし、それらを明示することに害はないと考える。頻度論的推論では p-値に基づく証拠の頻度論的概念は、このような明白に主観的な要素を回避するが、その代償として、客観性の誤解を招くような印象を与え、実際には頻繁に 乱用される。頻度論的推論を擁護するには、統計的証拠を解釈するための比較的厳格なルールが、科学コミュニティにおける研究結果の伝達と評価を促進するこ とを強調すべきであると私たちは考えています。次に、証拠を述べたり解釈したりするための具体的な方法から、合理的な科学的方法が存在するという考えに対 する根本的な批判へと話を移す。 4.3 ファイヤーアーベント 合理的方法の専制 1970年代の著作において、ポール・ファイヤーアベンドは科学的方法の合理性と客観性に対して深遠な攻撃を仕掛けた。伝統的に、科学が客観的で成功する ための脅威は、認識論的価値観よりもむしろ文脈的価値観にあるとされてきたからである。合理的方法の「専制」と、文脈的価値観よりも認識論的価値観の重視 が、社会に奉仕する科学を妨げているのである。さらに彼は、異なる個人的な、また特異な視点の多様性を歓迎し、個人的な「バイアス」からの自由が認識論的 にも社会的にも有益であるという考えを否定している。 ファイヤアーベントの合理的方法批判の出発点は、VFIが表明するような厳格な認識論的規則は、開かれた意見交換を抑制し、科学的創造性を消滅させ、自由 で真に民主的な科学を妨げるだけだというテーゼである。ファイヤアーベントは、その古典である『方法論に抗して』(1975年:第8章から第13章)の中 で、科学史上の有名なエピソードを検証しながら、この批判を詳しく述べている。カトリック教会がガリレオ力学に異議を唱えたとき、17世紀の科学の基準か らすれば、カトリック教会の方が優れた主張をしていた。彼らの保守的な立場は科学的に裏付けされていた: ガリレイの望遠鏡は天体観測の信頼性が低く、多くの確立された現象(恒星の視差がない、運動法則の不変性)は天動説ではまだ説明できなかった。今にして思 えば、ガリレイが画期的な科学的進歩を成し遂げたのは、科学的推論のルールに意図的に違反したからにほかならない。科学が世界の理解を深める創造的で、し ばしば非合理的な方法を、いかなる方法論も捉えることはできない。カルナップ、ヘンペル、ポパーが提唱したように、優れた科学的推論は合理的な方法では捉 えられない。 科学と科学的方法に関する、客観的で価値観にとらわれない、方法に縛られた見方の欠点は、認識論的なものだけではない。そのような見方は私たちの視野を狭 め、自由で開放的で創造的でなくなり、究極的には人間的な思考ができなくなる(Feyerabend 1975: 154)。したがって、客観的で価値のない科学を持つことは不可能であり、望ましいことでもない(参照:Feyerabend 1978: 78-79)。その結果、ファイヤアーベントは、我々の世界に関する伝統的な探究形態(例えば、中国医学)を西洋の競争相手と同等に見ている。彼は、「客 観的」基準へのアピールは、少数の知的エリート(=西洋科学者)の認識論的権威を強化するための修辞的道具であり、自分の世界観への嗜好をかろうじて偽装 した表明であると非難している: 神々の法だからという理由で自分たちの法を守る「原始的」部族のメンバーと、「客観的」基準に訴える合理主義者との間には、前者が自分たちのしていることを知っているのに対して後者は知らないという点を除けば、ほとんど何の違いもない。(1978: 82) 特に、他の伝統を論じるとき、私たちは公平な比較をする代わりに、自分の世界観や価値判断をそこに投影してしまうことが多い(1978: 80-83)。西洋の科学的世界観を優先して他の視点を排除することに、純粋に合理的な正当性はないのである。 ガリレイの例はまた、個人的な視点や特異な「バイアス」が科学にとって悪いことではないことを示している。さらにファイヤアーベントは、科学研究は社会に 対して説明責任があり、民主的な制度、特に一般市民によってチェックされるべきであると主張する。一般人の視点は、資金調達のアジェンダを決定し、科学的 探求の倫理基準を設定するのに役立つだけでなく、適切な研究方法を選択したり、科学的証拠を評価したりといった、従来は価値と無縁であった作業にも役立つ のである。この問題に関するファイヤアーベントの著作は、アメリカにおける公民権運動や、黒人、アジア人、ヒスパニック系などのマイノリティの解放が進む 様子を目の当たりにしたことに大きな影響を受けている。 真理が規範的な概念としての機能を失い、すべての科学的主張が等しく受け入れられるということを言いたいのではない。むしろファイヤアーベントは、知識を 得るための多様なアプローチを受け入れる認識論的多元主義を提唱している。客観性という狭く誤解を招きやすい理想を擁護するのではなく、科学は世界につい ての探求を促す価値観や伝統の多様性を尊重すべきである(1978: 106-107)。これによって科学は、科学革命や啓蒙時代のような役割、つまり君主や貴族、聖職者による知的・政治的抑圧と戦う解放的な力としての役割 を取り戻すことになる。この見解に対する異論については、5.2節の最後で述べている。 https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/ |

|

| 5. 科学コミュニティとその実践の特徴としての客観性 このセクションでは、科学的客観性を本質的に科学における社会的実践と科学コミュニティの社会的組織の機能とみなす様々な説明を取り上げる。これらの説明 はすべて、科学的客観性を、理論と世界との対応関係の機能として、あるいは個々の推論実践の特徴として、あるいは個々の研究や実験に関わるものとして特徴 づけることを拒否している(Douglas 2011も参照)。その代わりに、科学研究を構成し導く方法や共同体の実践と同様に、研究の集合体の客観性を評価する。より正確には、科学的結果の信頼性 を評価するためにメタ分析の視点を採用し(5.1節)、フェミニズムの観点から客観性を構築する。すなわち、相互批判の開かれた交流として、あるいは科学 的実践と我々が得る知識の「状況性」に固定されるものとして(5.2節)。 5.1 再現可能性とメタ分析の視点 集団主義的視点は、学問分野全体が危機的状況に陥ったときに特に有用である。このような状況の現代的な例としては、前節で少し触れた再現性の危機があり、 様々な異なる分野(最も顕著なのは、心理学、生物学、医学)における科学的知識の主張の再現性に関するものである。大規模な再現プロジェクトでは、科学的 知識の不可欠な一部と考えられていた多くの知見が、元の実験を可能な限り模倣するように設計された環境では再現できないことに気づいている(例:Open Science Collaboration 2015)。実験結果の再現に成功することは、特定の種類の人工物から自由であることの証拠となり、したがって結果の信頼性を示すと長い間議論されてき た。物理学の実験に関する項目を参照されたい。同様に、再現に失敗するということは、元の発見か、再現を試みた結果か、あるいはその両方が偏っていること を示すが、(失敗した)再現の証拠価値は研究者の物質的背景の仮定に決定的に依存するというJohn Nortonの議論(ms., ch. 3-see Other Internet Resources)を参照のこと。 ある学問分野における再現実験の失敗が特に顕著な場合、発表された文献に客観性が欠けていると結論づけることができる。逆に、観察された効果が追跡実験で 再現できる場合、4.1節で議論した、個人的バイアスからの自由、機械的客観性、被験者に依存しない測定といった考え方を超えた、ある種の客観性に到達す る。 FreeseとPeterson(2018)はこの考え方を統計的客観性と呼んでいる。その根拠となるのは、最も注意深く勤勉な研究者であっても、それだ けで完全な客観性を達成することはできないという見解である。客観性」という用語は、代わりに研究の集合体または集団に適用され、メタアナリシス(さまざ まな研究から得られた結果を集約する正式な手法)は「客観性の頂点」である(Freese and Peterson 2018, 304; Stegenga 2011, 2018も参照)。特に、異なる研究者の研究を集約することで、発表された文献の系統的な偏りや疑わしい研究実践(QRP)の証拠が得られる可能性があ る。客観性違反を検出するためのメタアナリシスのこの診断機能は、ファネルプロットや p -曲線などの統計的手法によって強化されている(Simonsohn et al.) このような認識論的な側面とは別に、統計的客観性に関する研究には活動家的な側面もある。方法論者は研究者に対し、データ分析を開始する前に研究の重要な 部分を公開し、方法やデータソースの透明性を高めるよう促している。例えば、すべてのデータをオンラインで入手できるようにすること、実験を事前に登録す ること、ジャーナル論文に登録報告モデル(すなわち、ジャーナルはデータ収集の前に、提案された研究の重要性と実験デザインに基づいて出版を決定する)を 使用することで、科学の再現性(ひいては客観性)が高まると推測されている。このアイデアは、データセットと実験デザインについて透明性を確保すること で、実験の再現を容易にし、その方法論の質を評価することができるというものである。さらに、データ解析計画を事前に公約することで、QRPの発生率や、 適切な予測を行うのではなく、データを仮説に当てはめようとする試みを減らすことができる。 全体として、統計的客観性は、客観性の議論を研究の母集団のレベルへと移行させる。最も顕著なのは、主観的バイアスの自由であるが、これは集団的バイアスと悪質な慣例に置き換えられ、物理的量の主体から独立した測定であるが、これは効果の再現性に置き換えられる。 5.2 フェミニストと立場の認識論 事実に忠実であるとか、文脈上の価値観から自由であるといった伝統的な客観性の概念は、フェミニストの視点からも異議を唱えられてきた。これらの批判は、 フェミニスト認識論、フェミニスト・スタンドポイント理論、フェミニスト・ポストモダニズムという3つの主要な研究プログラムに分類することができる (Crasnow 2013)。フェミニスト認識論のプログラムは、科学的知識の生産におけるセックスとジェンダーの影響を探求するものである。より正確には、フェミニスト 認識論は、科学者の仲間から女性が組織的に排除され、研究の対象として女性が軽視されることから生じる認識論的リスクを強調する。顕著な事例として、生物 学における女性のオーガズムの無視、男性参加者のみを対象とした医療薬のテスト、霊長類の社会行動を研究する際の男性標本への注目、架空の新石器社会によ る人間の交尾パターンの説明などが挙げられる(Hrdy 1977; Lloyd 1993, 2005など)。生物学のフェミニスト哲学の項目も参照のこと。 フェミニストの認識論者は、アンドロセントリックなバイアスを指摘するだけでなく、科学的探求の社会的・道徳的責任に目を向け、価値のない理想を完全に否 定することが多い。彼らは、価値観を伴う科学もまた、認識論的に信頼でき客観的であるための重要な基準を満たすことができることを示そうとしている(例え ば、Anderson 2004; Kourany 2010)。このような取り組みの古典的な代表が、Longino(1990)の文脈経験主義である。彼女は、「科学的言明の客観性は、それらが相互に主 観的に検証されうるという事実にある」(1934 [2002]: 22)というポパーの主張を補強しているが、ポパーとは異なり、彼女は科学的知識を本質的に社会的産物として考えている。したがって、科学的客観性の概念 は、知識を生み出す社会的プロセスと直接的に関わるものでなければならない。ロンギノは、科学の認識論的成功を確保する上で、批評の社会的システムに重要 な機能を与えている。具体的には、ロンギノは探求の方法を「変容的な批判を可能にする程度まで客観的である」とみなす認識論を展開している (Longino 1990: 76)。認識論的共同体が変革的批判を達成するためには、以下が必要である: 批評の手段:批評は科学的制度に不可欠な要素である(査読など); 共有された基準:コミュニティは理論を評価するための一連の認識価値を共有しなければならない(これについては3.1節で詳述); 批評の取り込み:批評は、長期的には科学的実践を変革するものでなければならない; 知的権威の平等:知的権威は、資格のある実践者の間で平等に共有されなければならない。 ロンギノの文脈経験主義は、信念は真偽にかかわらず決して抑圧されるべきではないというジョン・スチュアート・ミルの見解を発展させたものとして理解する ことができる。どんなにありえない信念でも真実かもしれないし、たとえそれが偽り であっても、守る価値のある真実の一粒が含まれているかもしれないし、真実の信 念をより明確にするのに役立つかもしれない(ミル 1859 [2003: 72])。この根底にある直観は、多様な意見や視点が持つ認識論的利益に関する最近の経験的研究によって裏付けられている(Page 2007)。科学的知識の社会的性質を強調し、(例えば、潜在的なアンドロセントリック・バイアスや包括的実践に関する)批判の重要性を強調することで、 ロンギノの説明は、フェミニスト認識論の広範なプロジェクトに適合している。 スタンドポイント理論は、伝統的な科学的客観性に対してよりラディカルな攻撃を仕掛けている。この見解は、認識論的立場は社会的立場に関連し、その産物で あるというマルクス主義的思想を発展させたものである。フェミニストの立場論は、このような考え方を基礎としながらも、ジェンダー、人種、その他の社会的 関係に焦点を当てている。ドナ・ハラウェイ(1988)、サンドラ・ハーディング(1991、2015a、2015b)、アリソン・ワイリー(2003) といったフェミニストの立場理論家や「状況知」の支持者たちは、どこからともなく見える見解の内的一貫性を否定する。しかし、彼らの主張はそれだけではな い。視点は人間の条件であるだけでなく、持っているに越したことはない。なぜなら、視点、特に社会的に恵まれない階層や集団の視点には、認識論的な利点が 伴うからである。こうした考え方は議論の余地があるが、科学から視点を排除しようとする試みが無益であるばかりでなく、犠牲を伴う可能性にも注意を喚起す る。客観性の基準がしばしば文脈によって異なる理由も、視点的スタンスによって説明することができる。つまり、認識論的美徳の相対的重要性は、目標と関 心、言い換えれば立場の問題なのである。 視点的スタンスを支持することで、フェミニストの立場論は中立性や公平性といった古典的な科学的客観性の要素を否定している(上記3.1節参照)。これ は、原理的には(実際には必ずしもそうではないが)伝統的な客観性観と両立するフェミニズム認識論との顕著な違いである。フェミニストの立場論は政治的な プロジェクトでもある。例えば、ハーディング(1991、1993)は、科学者、そのコミュニティ、その実践、言い換えれば、知識を得るための方法を、知 識の対象そのものと同様に厳密に調査することを要求している。彼女が「強い客観性」と呼ぶこの考え方は、経験主義の伝統における客観性の「弱い」概念に 取って代わるものである。ファイヤーラベンドと同様、ハーディングは科学における認識基準の変革を、科学をより民主的で包括的なものにするという、より広 範な政治的プロジェクトに統合している。その一方で、彼女は同様の反論にさらされている(Haack 2003も参照)。物理学理論の構築において、階級、人種、ジェンダーが重要な要素であるとするのは大げさではないか。フェミニストのアプローチは、社会 構成主義的アプローチと同様に、科学特有の認識論的特質を見失ってはいないだろうか。非科学者は訓練を受けた科学者と同等の権威を持つべきなのか?等しく 知的権威を共有するという条件は誰に適用されるのだろうか?また、特にフェイクニュースやフィルターバブルの時代において、科学的結果を民主的な承認に委 ねることが常に良い考えなのかどうかも明らかではない。民主化された科学や立場に基づく科学が、より信頼性の高い理論や、社会全体にとってより良い意思決 定につながるという保証はない(と信じるに足る理由はほとんどない)。 https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/ |

|

| 6. 特殊科学における問題 これまで述べてきたことは、すべての科学、あるいは少なくともほとんどの科学に当てはまるものであった。このセクションでは、社会科学、経済学、そしてエビデンスに基づく医療において生じるいくつかの具体的な問題について見ていく。 6.1 マックス・ウェーバーと社会科学における客観性 社会科学哲学には、自然科学と社会科学の間には、目的においても方法においても溝があるとする長い伝統がある。この伝統は、新カント派のハインリヒ・リッ ケルトやヴィルヘルム・ヴィンデルバンド、解釈論者のヴィルヘルム・ディルタイ、社会学者・経済学者のマックス・ウェーバー、20世紀の解釈論者であるハ ンス・ゲオルク・ガダマーやマイケル・オークショットといった思想家たちと結びついている、 は、自然法則の確立を目的とし、実験と因果分析によって進行する自然科学とは異なり、社会科学は社会現象の理解("Verstehen")、すなわち個人 がその行為に帰属させる意味の解釈的吟味を求めるとする(Weber 1904 [1949]; Weber 1917 [1949]; Dilthey 1910 [1986]; Windelband 1915; Rickert 1929; Oakeshott 1933; Gadamer 1960 [1989])。解釈学とマックス・ウェーバーの項目も参照。 このように理解すると、社会科学は複数の意味で客観性を欠いていることになる。社会科学における客観性に関するより重要な議論のひとつは、価値判断が果た す役割と、重要なこととして、価値観を伴う研究が行為の望ましさについての主張を伴うかどうかに関わるものである。マックス・ウェーバーは、社会科学は必 然的に価値観を伴うものであるとした。しかし、エージェントの目標が賞賛に値するかどうかについての社会研究者の見解を排除することで、ある程度の客観性 を達成することができる。これと同様に、現代の経済学は、主体の選好に基づいて社会現象を予測・説明するため、価値観が入り込んでいると言える。とはい え、経済学者たちは、経済学者は人々に何を評価すべきかを教える仕事ではないと固く主張している。そのため、現代の経済学は、ウェーバー的な意味での「研 究者の価値観の不在」という意味で客観的であると言われている。 ウェーバーは、広く引用されている小論「社会科学と社会政策における『客観性』」(Weber 1904 [1949年])において、客観的な社会科学という考え方は無意味であると主張した: 社会現象」が、明示的であれ黙示的であれ、意識的であれ無意識的であれ、説明的な目的のために選択され、分析され、組織化されるような特殊で「一方的」な視点とは無関係に、[...]絶対的に客観的な科学的分析は存在しない。(1904 [1949: 72]) 文化的現実に関する知識はすべて、常に特定の視点からの知識である。(1904 [1949:. 81]) その理由は二つある。第一に、社会的現実は複雑すぎて、完全な記述と説明を認めることができない。だから我々は選択しなければならない。しかし、おそらく 自然科学とは逆に、普遍的な自然法則に該当する現象の側面を選択し、それ以外のすべてを「統合されていない残滓」(1904 [1949: 73])として扱うことはできない。というのも、第二に、社会科学においては、社会現象をその個別性において、つまり、我々にとって重要な意味を持つ独自 の構成において理解したいからである。 価値観は選択問題を解決する。なぜなら、価値観は社会現象の文化的重要性を教えてくれるからである: 現存する具体的な現実のごく一部だけが、私たちの価値観に基づく関心によって彩られており、それだけが私たちにとって重要である。それが重要なのは、われ われの価値観との関連によって、われわれが利用するのに重要な関係を明らかにするからである。(1904 [1949: 76]) ここで重要なのは、ヴェーバーはディルタイらのように社会科学と自然科学が異なる種類のものだとは考えていなかったということである。社会科学もまた、関 心のある現象の原因を調査し、自然科学もまた、しばしば自然現象をその個々の組み合わせにおいて説明しようとする。しかし、因果法則の役割は2つの分野で は異なる。自然科学では因果律を確立すること自体が目的であることが多いが、社会科学では法則は、文化現象をその独自性において説明するための単なる手段 として、減衰した付随的な役割を果たす。 とはいえ、ウェーバーにとって社会科学は、少なくとも2つの点で客観的であり続ける。第一に、ひとたび関心のある研究課題が定まれば、文化的に重要な現象の原因に関する答えは、研究者個人の特殊性に左右されることはない: しかし、このことは、文化科学における研究が、ある人にとっては有効だが他の人にとっては有効ではないという意味で、「主観的」な結果しかもたらさないと いうことにはならない。[科学的真理とはまさに、真理を求めるすべての人にとって有効なものなのだから。(ウェーバー1904[1949年:84]、強調 原文)。 したがって、社会科学の主張は、われわれの第三の意味において客観的でありうる(第4節参照)。さらに、ある現象が「文化的に重要」であると判断すること で、研究者はある慣習が「有意義」であるか「重要」であるかを考察するのであって、それが賞賛に値するかどうかを考察するのではない: 「売春は宗教や貨幣と同じように文化的な現象である」(1904 [1949: 81])。この見解の重要な含意は、1900年代初頭のいわゆる「ヴェルトゥールトシュトライト」(価値判断に関する論争)において表面化した。この論争 においてヴェーバーは、グスタフ・シュモラーを中心とする「講壇の社会主義者」たちに対して、「科学者としての社会科学者は政策論争に直接関与すべきでは ない」という立場を主張した。政策目標が与えられれば、社会科学者はその目標に到達するための効果的な戦略について提言を行うことができるが、社会科学は 目標そのものの望ましさについてスタンスを取らないという意味で、価値を持たないものでなければならなかった。これが、価値判断からの自由という客観性の 概念につながるのである。 6.2 現代の合理的選択理論 現代の主流派経済学者は、客観性に関してマックス・ウェーバー(上記参照)と同じ見解を持っている。一方では、価値判断が経済理論化の中心にあることは明 らかである。「選好」は、現代の主流派経済学の主要理論である合理的選択理論の重要な概念である。選好とは評価である。ある個人が A を B を好むなら、彼女は A よりも B (を高く評価する(Hausman 2012)。したがって、経済学者が合理的選択理論の観点から市場行動を予測・説明する限りにおいて、彼らは価値判断を伴う形で市場行動を予測・説明していることになる。 しかし、経済学者自身は、個人が価値を認めるものが、より強い意味で「客観的に」良いものであるかどうかについては、スタンスをとらないことになっている: [合理的選択理論]の観点からは、ある主体が合理的であっても、その主体が選択する行動が客観的に最適であるとは限らない。欲望は、客観的な "善 "の尺度と一致する必要はない: ワニがいる湖で危険を冒して泳ぎたいと思うかもしれないし、タバコや酒が害になるとわかっていても吸いたいと思うかもしれない。最適性はエージェントの欲 望によって決まるのであって、その逆ではない。(Paternotte 2011: 307-8) 同様のことを、グルとペーゼンドルファーも書いている: しかし、標準的な経済学には治療的野心がない。つまり、個人の目的を評価したり改善したりしようとはしない。経済学は、幸福を最大化する選択か、義務感を 反映した選択か、何らかの衝動に反応した選択かを区別することができない。さらに、標準的な経済学は、エージェントがこれらの目的のどれを追求すべきかと いう問題について、何の立場もとらない。(Gul and Pesendorfer 2008: 8) 標準的な考え方によれば、合理的選択理論が要求するのは、人々の選好が(内的に)一貫していることであり、人々の選好が外的規範や価値観と一貫しているか どうかにかかわらず、人々が何を好むべきかを指示する筋合いはない。経済学はこのように価値観を伴うものであるが、その価値観は、経済学がその行動を予測 し説明しようとする主体の価値観を伴うものであり、その行動を予測し説明しようとする者の価値観を伴うものではない。 社会科学、とりわけ経済学が、このウェーバーや現代の経済学者のような意味で客観的でありうるかどうかは、議論の分かれるところである。一方では、合理的 選択理論(経済学だけでなく政治学やその他の社会科学にも適用されている)は、外的規範や価値観に言及することなく経験的現象に適用することはできないと 考える理由もある(Sen 1993; Reiss 2013)。 一方で、経済学者やその他の社会科学者が社会科学者としての立場から、社会的目標に関する議論に参加すべきではないということも明らかではない。ひとつに は、標準的なウェーバー流のやり方で福祉分析を行おうとすると、規範的なコミットメントを排除するどころか、むしろ曖昧にしてしまう傾向がある (Putnam and Walsh 2007)。価値判断を曖昧にすることは、社会科学への信頼を促進するどころか、むしろ阻害することになるため、政策アドバイザーとしての社会科学者に とって有害となりうる。もうひとつは、経済学者は様々な理由から倫理的議論に貢献できる主要な立場にあり、それゆえこの責任を真摯に受け止めるべきである ということである(Atkinson 2001)。 6.3 根拠に基づく医療と社会政策 19世紀から20世紀半ばにかけて、自然科学に「機械的客観性」を求め、社会科学や政策科学に定量化を求めたのと同じ要求が、生物医学研究における最近の 動きを引き起こし、さらに最近では、現代の社会科学や政策にまで波及している。いわゆる "エビデンスに基づく医療 "の初期の支持者たちは、医療における "人間的要素 "の軽視を追求した: エビデンスに基づく医療は、臨床的意思決定の十分な根拠として、直感、体系化されていない臨床経験、病態生理学的根拠を重視せず、臨床研究によるエビデンスの吟味を強調するものである(Guyatt et al. (Guyatt et al. 1992: 2420) 直感、臨床経験、病態生理学的根拠は確かにエビデンスとなりうるからである。しかし、エビデンスに基づく診療の支持者は、ランダム化比較試験(RCT)の 結果の分析という、もっと狭い範囲のエビデンスの概念を念頭に置いている。この動きは現在、生物医学研究、開発経済学、社会科学の多くの分野、特に心理 学、教育、社会政策、そして特に英語圏で非常に強い。 その目的は、主観的な(偏った、誤りを犯しやすい、特異な)判断を機械的な客観的手法に置き換えることである。しかし、他の分野と同様に、調査を機械化しようとすると、結果の正確さや有用性が低下する可能性がある。 社会科学や生物医学における因果関係は、非常に複雑な要因や条件の配置によって成り立っている。例えば、ある物質が有毒かどうかは、それを摂取する集団の 代謝システムの詳細に依存し、ある教育方針が効果的かどうかは、生徒の学習進度に影響を与える要因の組み合わせに依存する。RCTが成功裏に実施された場 合、試験対象の治療(または物質の毒性)の有効性に関する結論は、試験の特定の要因や条件の配置に対して確実なものとなる(Cartwright 2007)。しかし、(比較的)機械的に実施できる部分が多いRCTそのものとは異なり、結果を新たな設定に適用する(例えば、患者に治療法を推奨する) には、エビデンスに基づく実践の支持者が避けようとする種類の主観的判断が常に伴う-例えば、対象集団や政策集団と試験の類似性に関する判断などである。 一方、RCTは、研究者が個人的な利益に従って患者に治療法を割り当てることを防ぐため、研究者のお気に入りの治療法を最も健康な(または最も賢い、また は...)被験者が受けられるように、「議論の余地のない手続き」とみなすことができる。不均衡な割り当ては確かに偶然起こりうるが、無作為化によって、 割り当ては誰かの利益を促進する目的で意図的に行われたものではないという保証が得られる。このように、先験的な実験手続きは、利害に関してより公平であ る。このように、医学におけるRCTは、最良の結果を保証するものではないが、1960年代から1970年代にかけて、サリドマイド事件やその他のスキャ ンダルによって失った治療法の決定に対する国民の信頼を取り戻すために、米国食品医薬品局(FDA)がさまざまな程度で採用したことが議論されている (Teira and Reiss 2013; Teira 2010)。しかし、無作為化が有効なのはせいぜい1種類のバイアス、すなわち選択バイアスだけであることに注意することが重要である。その他の重要な認 識論的懸念は、この方法では対処できないが、無視すべきではない(Worrall 2002)。 https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/ |

|

| 7. 科学的客観性の統一と不統一 2-5章では、科学的客観性に関する様々な概念とその限界について述べてきた。このことは、科学的客観性が概念としてどの程度統一されているのか(あるい は統一されていないのか)という問いを提起している: これらの分析すべてに共通する本質的な何かがあるのだろうか?それとも、Heather Douglas(2004)が言うように、客観性とは「不可逆的に複雑な」概念なのだろうか。 ダグラスは科学的客観性についての多元主義を擁護し、この概念の適用分野を3つに区別している:(1)世界と人間の相互作用、(2)個人の推論プロセス、 (3)科学における社会的プロセス。各領域の中には、様々な異なる感覚があり、それらはまた互いに還元不可能であり、共通の核となる意味を持たない。例え ば、推論から価値観を排除することは、手続き的客観性の達成に役立つかもしれない。ダグラスにとって、客観性を単一の核となる意味に還元することは、利点 のない単純化であり、客観性の異なる感覚間の複雑な関係の網の代わりに、科学的実践とは無縁の貧弱な概念を得ることになる。同様の議論や多元論的な説明 は、Megill(1994)、Janack(2002)、Padovani et al. しかし、複数主義的なアプローチは、客観性の異なる感覚が1つまたはいくつかの重要な共通要素を共有しているという考え方に早々に見切りをつけてしまうと いう議論もある。4.1節と5.1節で見てきたように、科学的客観性と科学への信頼は密接に結びついている。科学的客観性が望ましいのは、科学が客観的で ある限り、科学者やその結果、提言を信頼する理由があるからである(参照:Fine 1998: 18)。このように、客観性という意味の違いの中でおそらく統一されているのは、それぞれの意味が、科学への信頼を呼び起こすことのできる科学的実践の特 徴を描写しているということである。 この考えに基づき、インケリ・コスキネンは最近、私たちが求めているのは実は信頼ではなく、信頼なのだと主張している(Koskinen forthcoming)。信頼は裏切ることができるものだが、裏切ることができるのは個人だけであるのに対し、客観性は制度、実践、結果などに関わるも のである。私たちは、科学的制度、実践、結果などを、それらを信頼する理由がある限りにおいて客観的と呼ぶ。しかし、分析はここで終わらない。客観性につ いては、DastonとGalisonの歴史的認識論の背後にあり、Ian Hackingによって擁護されてきた、客観性とは積極的な美徳ではなく、むしろあれやこれやの悪徳がないことである、という明確な見解がある (Hacking 2015: 26)。例えば、DastonとGalisonは、画像における客観性について次のように書いている。 観察者の個人的な嗜好やこだわり、野心に起因する歪みなしに、標本を見せることである。(Daston and Galison 2007: 121) コスキネンは、悪徳の不在としての客観性というこの考え方を取り上げ、この用語が留保されるのは、特に認識論的リスクの回避であると主張する。認識論的リ スクとは、誤った信念を持つリスク、推論における誤りのリスク、運用化、概念形成、モデル選択に関連するリスクなど、「知識実践中のあらゆる場所で生じる 認識論的誤りのリスク」(Biddle and Kukla 2017: 218)からなる。Koskinenは、人間としての科学者の失敗に関連する認識論的リスクのみが客観性に関連すると主張している(Koskinen forthcoming: 13): 例えば、実験装置の故障のために実験結果が正しくないとき、私たちは客観性について心配することはない。[ですから、客観性について語り始めるのは、認識 論的リスクが私たち自身の失敗に関連していて、それを回避するのが困難な場合だけなのです。錯覚、主観性、特殊性、集団的バイアスは、認識主体としての私 たちの不完全性から生じる重要な認識論的リスクである。 コスキネンは、自分の説明を、客観性について語るのを完全にやめるべきだというハッキング(2015)の批判への応答として理解している。ハッキングによ れば、「客観性」は「真」や「現実」に似た「エレベーター」あるいは第二レベルの言葉であり、「猫がマットの上にいる」と言う代わりに、私たちは物語を一 つ進めて、猫がマットの上にいることは真であると言う」(2015: 20)。彼はグランドレベルの質問に固執し、特定の誤りの原因がコントロールされているかどうかを心配することを勧めている。(統計的推論における「客観 的」と「主観的」というラベルに関して、同様の排除要求がGelman and Hennig (2017)によって提唱されている)。特定の認識論的リスクの回避に焦点を当てることで、コスキネンの説明はまさにそれを実現している。 Koskinenは、エピステミック・リスクの回避としての客観性の統一的な説明は、Hackingの否定的なスタンスを考慮し、同時にこの概念の重要な 特徴、例えば客観性がなぜ確実性を意味しないのか、なぜ文脈によって変化するのかを説明するものだと主張する。 この説明の長所は、特異な分析に対する脅威のいずれも、科学的客観性を危険にさらすものではないということである。私たちは、ある視点から世界を表現し、 非経験的価値が結果や決定に影響を与える科学的実践に依存することができる(実際、私たちはそうしている)。コスキネンの説明で未解決のままになっている のは、自分の実験や推論が客観的であることを重視する科学者が実際に何をすべきか、という規範的な問題である。つまり、このセクションで検討した哲学的な 考え方は、主に記述的なレベルにとどまっており、現役の科学者に実際の指針を与えるものではない。抽象的な哲学的分析を、科学における日々の仕事に結びつ けることは、依然として未解決の問題である。 https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/ |

|

| 8.結論 では、科学的客観性は望ましいのだろうか?達成可能なのだろうか?それは、これまで見てきたように、この用語がどのように理解されるかに大きく依存する。 事実への忠実さ、価値観の自由、個人的バイアスからの自由、共同体の実践の特徴という4つの異なる科学的客観性の概念について詳しく見てきた。いずれの場 合も、科学がこの意味での完全な客観性を提供することはできないか、あるいはそうしようとすることは良いことではない、あるいはその両方であると考える理 由が少なくともいくつかある。だからといって、科学における客観性という考えを諦めるべきだろうか? 私たちは、科学的客観性を、どこからともなく見える視点、価値観の自由、個人的バイアスからの自由という観点から定義することは難しいことを示した。この 問題について肯定的なことを言うのはもっと難しい。おそらくそれは、ポパーが考えたように、主張と発見に関する徹底的な批判的態度と関係しているのだろ う。ロンギノが擁護するように、多くの声に耳を傾け、等しく尊重され、受け入れられた基準に従うということなのかもしれない。もしかしたら、それはまった く別のことかもしれないし、この記事で論じたいくつかの要素の組み合わせかもしれない。 しかし、(今のところ)赤子を風呂の水と一緒に捨ててはならない。科学的客観性の特定の説明を擁護する人々と同様、批評家たちも、何が科学を客観的で、信 頼でき、特別なものにしているのかを説明するのに苦労している。例えば、価値観のない理想(VFI)についての議論では、VFIに対する代替案は少なくと もVFIそのものと同じくらい問題があること、そしてVFIは、その不備はあるにせよ、科学的誠実さと客観性を育むための有用なヒューリスティックである 可能性があることが明らかになった。同様に、完全に「不偏不党」な科学的手続きは不可能かもしれないが、望ましくない形のバイアスから自らの推論を守るた めに、科学者が採用できる仕組みはたくさんある。例えば、適切な統計的推論方法を選択する、研究プロセスのさまざまな段階について透明性を保つ、ある種の 疑わしい研究慣行を避ける、などである。 何であれ、科学を客観的なものとする肯定的な特徴を見出すことが難しいのは当然である。もし答えがわかっていれば、帰納法の問題を解決したも同然である (科学の成功にはどのような手順や組織形態が関係しているかがわかるからである)。この問題への取り組みは現在進行中のプロジェクトであり、科学の客観性 を理解するための探求でもある。 https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/ |

|

| Bibliography https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/ |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆