|

1

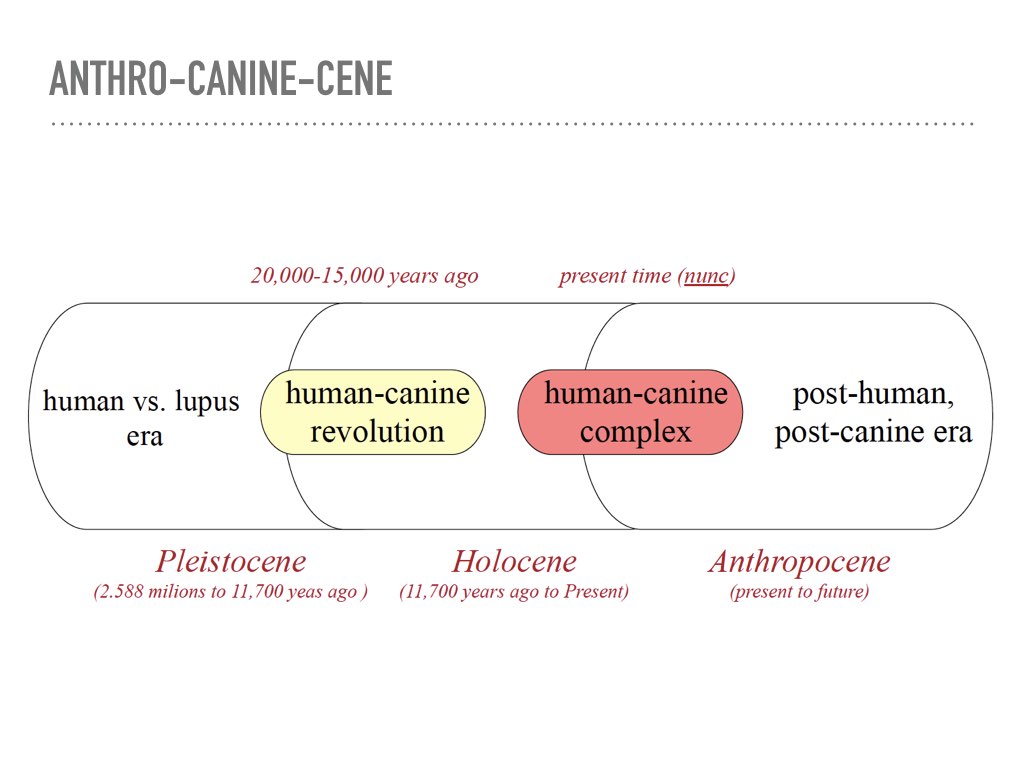

このスライドでは、では、人間と犬の共存の実態、可能性、そして未来について、論じることとする。しかしながら、〈ヒト〉と〈イヌ〉

の共存の歴史は、いまだ十分に解明されているわけではない。例えば、今から一万一千七百年前に終わった更新世(こうしんせい)(Pleistocene)

よりも前に人間と犬の共存状態は始まったが、それ以降の現在に至るまでの完新世(かんしんせい)(Holocene)の多くの間、人間は犬を使役しかつ食

べていた。人間が犬を食べなくなり、かなり過度の愛玩する対等な存在——それを伴侶種(はんりょしゅ)と呼ぶ——になるようになるのは、現在から未来の人

新世(じんしんせい)(Anthropocene)の時代だと予想されている。本章は、この伴侶種という概念の検討、犬肉食の検討、愛玩すると同時に食欲

の対象であったショロイツクイントリという古代アステカ犬という事例を通して、食べることも、競合することも、そして愛玩することも、すべて人間と犬の

〈共存〉状態であることを確認しながら、以下に論を展開することとする。

|

|

2

|

|

3

(再掲)

このスライドでは、では、人間と犬の共存の実態、可能性、そして未来について、論じることとする。しかしながら、〈ヒト〉と〈イヌ〉

の共存の歴史は、いまだ十分に解明されているわけではない。例えば、今から一万一千七百年前に終わった更新世(こうしんせい)(Pleistocene)

よりも前に人間と犬の共存状態は始まったが、それ以降の現在に至るまでの完新世(かんしんせい)(Holocene)の多くの間、人間は犬を使役しかつ食

べていた。人間が犬を食べなくなり、かなり過度の愛玩する対等な存在——それを伴侶種(はんりょしゅ)と呼ぶ——になるようになるのは、現在から未来の人

新世(じんしんせい)(Anthropocene)の時代だと予想されている。本章は、この伴侶種という概念の検討、犬肉食の検討、愛玩すると同時に食欲

の対象であったショロイツクイントリという古代アステカ犬という事例を通して、食べることも、競合することも、そして愛玩することも、すべて人間と犬の

〈共存〉状態であることを確認しながら、以下に論を展開することとする。

|

|

4

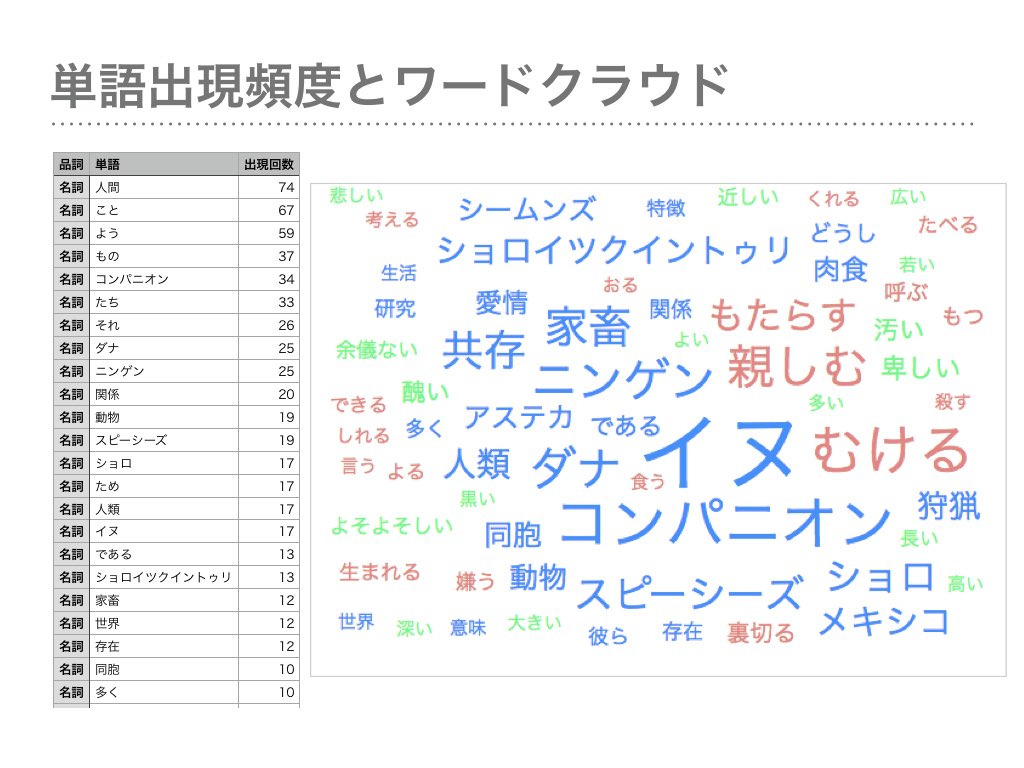

一.コンパニオン・スピーシーズとしての人間(ニンゲン)と犬(イヌ)

|

|

5

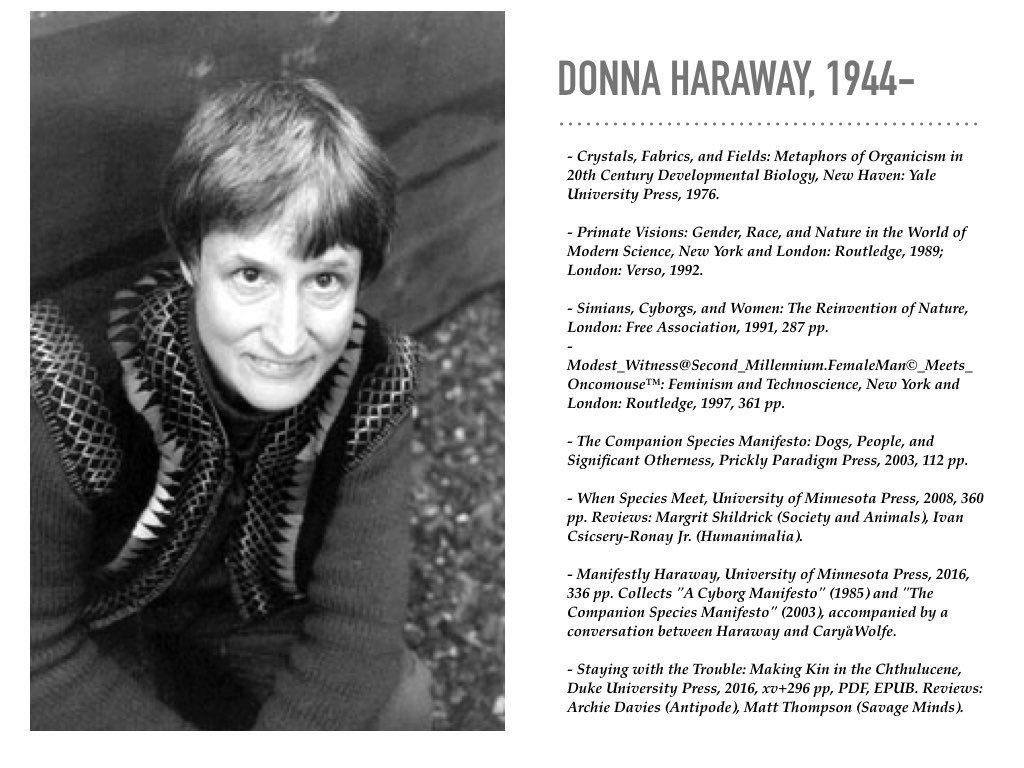

コンパニオン・スピーシーズ(companion

species)というのは文化人類学者でかつ思想家でかつイヌの愛好家であるダナ・ハラウェイが提唱した重要な概念である。日本語の翻訳ではコンパニオ

ンは伴侶(はんりょ)、コンパニオン・スピーシーズは伴侶種となっている。生物種をあらわす種であるスピーシーズ(species)は、単語としては単複

同形であるが、この場合の「彼女」の定義によると、それは一種類の動物種ではなく、複数形であるという。いわく、〈ニンゲン〉と〈イヌ〉はコンパニオン・

スピーシーズである。それどころか、この考え方は、人間中心主義のこれまでの動物観のみならず人間どうしのジェンダー観、環境観ひいては世界観にも従来の

見方への変更をもたらし、人間と犬の生き方とこの両種の未来を大きく切り開くとハラウェイは主張している。例えばハラウェイを、我々のジェンダー区分カテ

ゴリーの慣用法を使って「彼女」と呼ぶことと、その固有名「ダナ」と呼ぶことは根本的に異なる。そのため以下では、ハラウェイを、彼女のファーストネーム

を使ってダナと呼ぼう。さて日本語の翻訳者たちがひねり出した夫婦や「つがい」(=動物のカップル)をさす「伴侶(はんりょ)」の訳語は、いっけん適切の

ようにみえるが、ダナの理論から見るとじつは誤解を招くものである----そもそも漢字が人偏(にんべん)(!)である。それは、ダナが、人間と動物ある

いは人間と機械の間の関係について長年考察してきた学術的な趣旨と大きく相反するからである。コンパニオン・スピーシーズという語は、たしかに日本語で

は、犬と人間は仲が良くまるで「伴侶」のような関係だと言いたい気持ちになる。しかし、それはハラウェイの論法にしたがうと、人間の男女とりわけ夫婦の

「よい」関係性を想起してしまう点でイエローカード(=誤解を招く翻訳)なのである。

|

|

6

二.それでも犬肉をたべることの意味

|

|

7

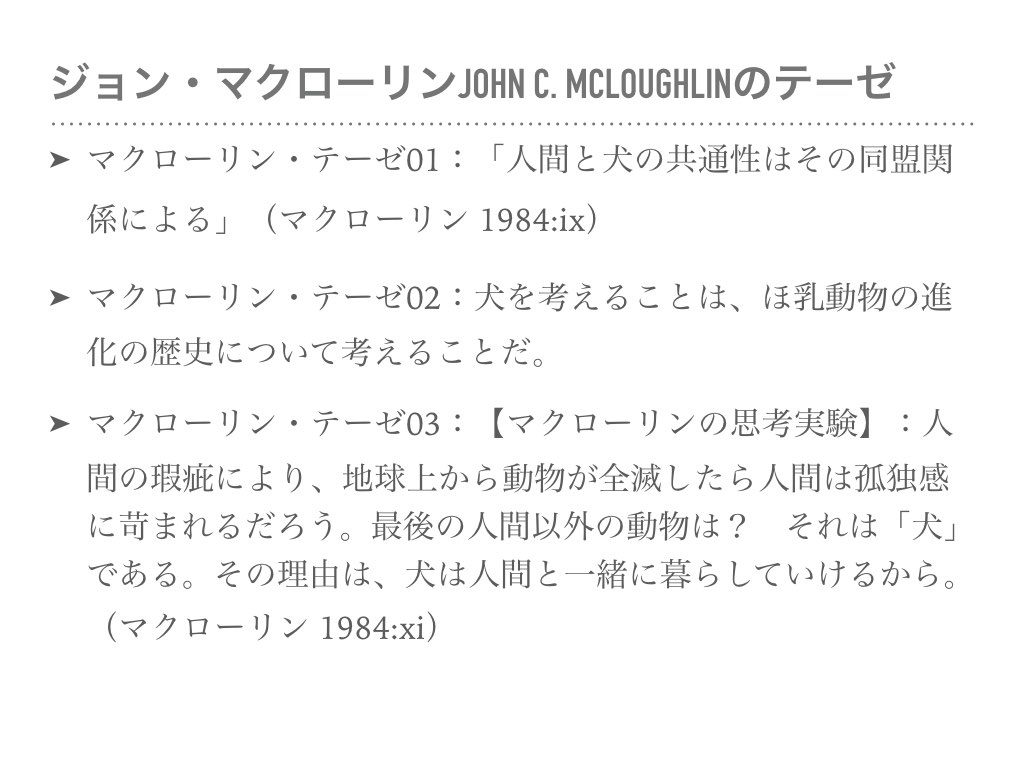

人文地理学者のフレデリック・シムーンズは『この肉を食べてはいけない:先史時代から現在までの食物禁忌』という原著で二四〇ページの本を今から半世紀

以上前に出版をした。序論と結論の間には、豚肉、牛肉、鶏肉と卵、馬肉、ラクダ肉、犬肉、魚肉の7つのカテゴリーの「肉(フレッシュ)」の食慣習と禁忌

(タブー)についての言及がある。この本の初版は出版直後から資料の取り扱い方と結論の誘導をめぐって賛否両論の議論が湧き上がり、彼はその間さらに文献

渉猟を積み重ね苦節(かどうかは知らないが)一三年後に、今度は倍以上の分量の五五〇ページの決定版を出版した(Simmons

1994)。そしてその邦訳は六七〇ページにおよぶ。満を持した改訂版の注と文献を除いた内容分量は原書三二〇ページあまりだが、犬肉への言及は五二ペー

ジ(一六パーセント)で豚肉(二七パーセント)の次に多い。豚肉や牛肉への禁忌は誰でも想像できるように宗教による規制のためだが、犬肉食を推奨したり、

あるいは禁忌したりする宗教規制はそれほど明確化されていないところに特徴がある。犬肉食に対する、人類の関心はいかなるものだろうか。

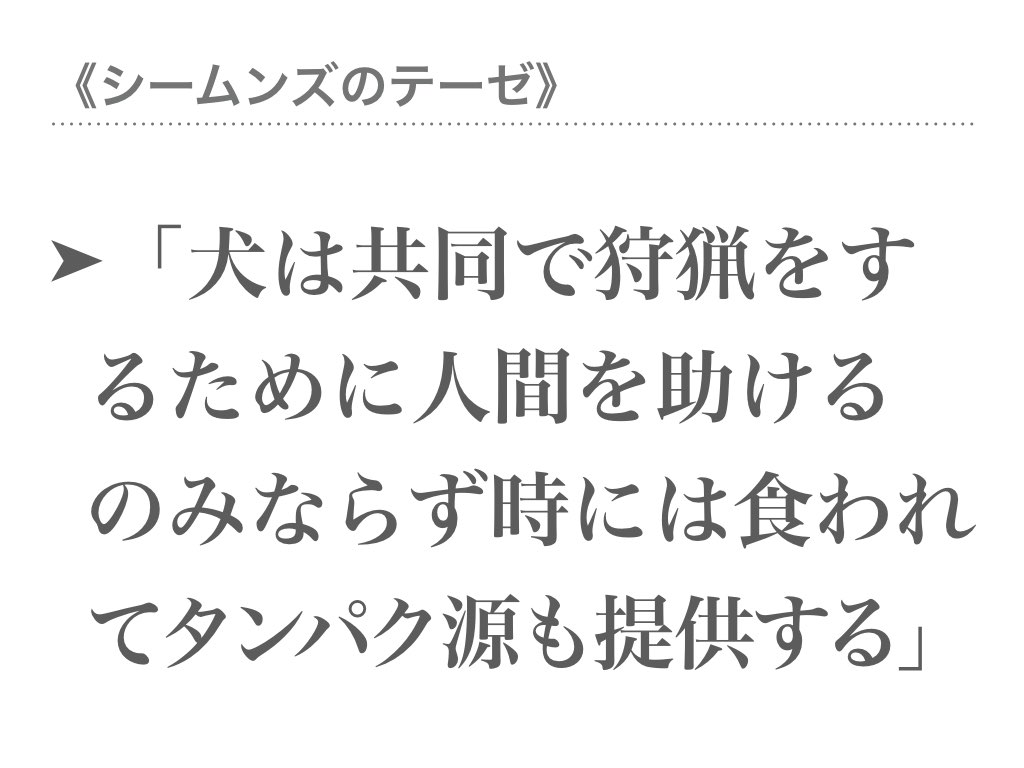

ペット化されている今日の日本や世界の多くの地域では、犬肉食はきわめて特殊な好みで、むしろ蛇蝎(だかつ)のように嫌われている。しかし、シームンズ

は、この視座を人類の長い歴史からみれば、まったく逆に言えると主張し、犬肉食忌避説に異論を唱えている。本書の執筆者たちがすでに述べているように、犬

は人類のもっとも古い付き合いをもつ家畜であり、およそ二万年前から一万五千年前に始まったという説が一般的であり、シームンズも「遅くとも紀元前」一万

二千年前という解説をしている。犬と狼は分類学上同じ種(Canis

lupus)に属し、その違いは亜種に留まっている。かつては。つまりかつてイヌは別種(C.

familiaris)と分類されていたが、現在ではまさにDNA鑑定のおかげで狼氏族(しぞく)の一員(C.l.

familiaris)として証明されたのである。そして分子遺伝学的手法なども動員すると両者が分岐するとすれば最古なもので一三万年以上前まで比定で

きるとまで述べる研究者もいる。

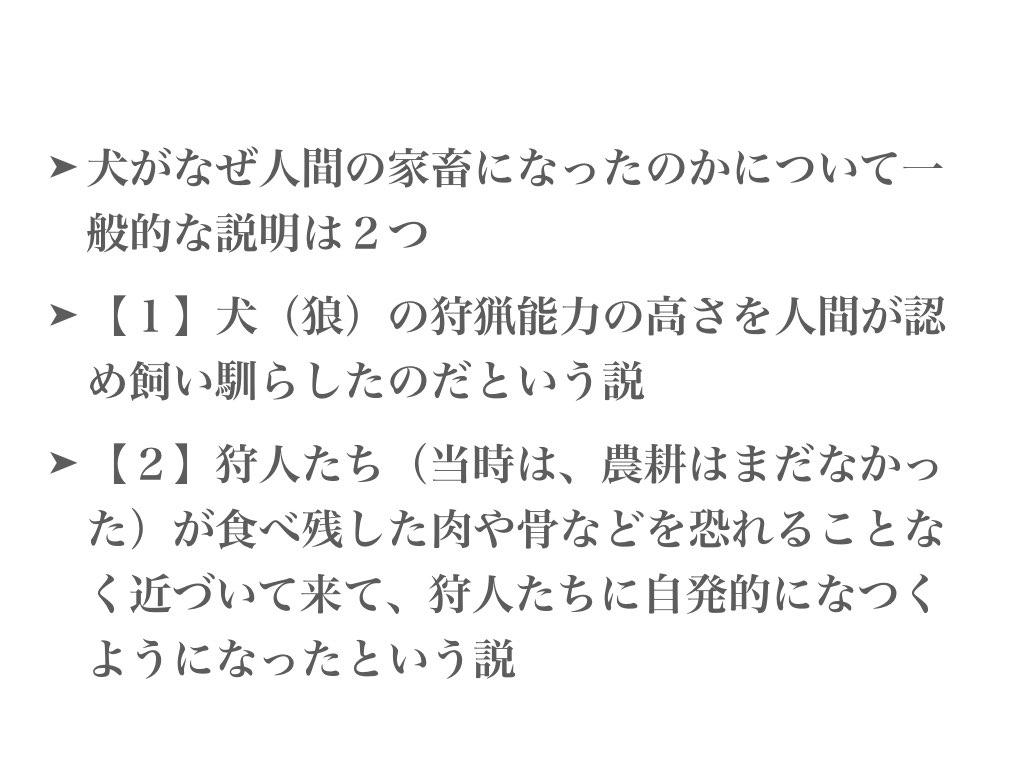

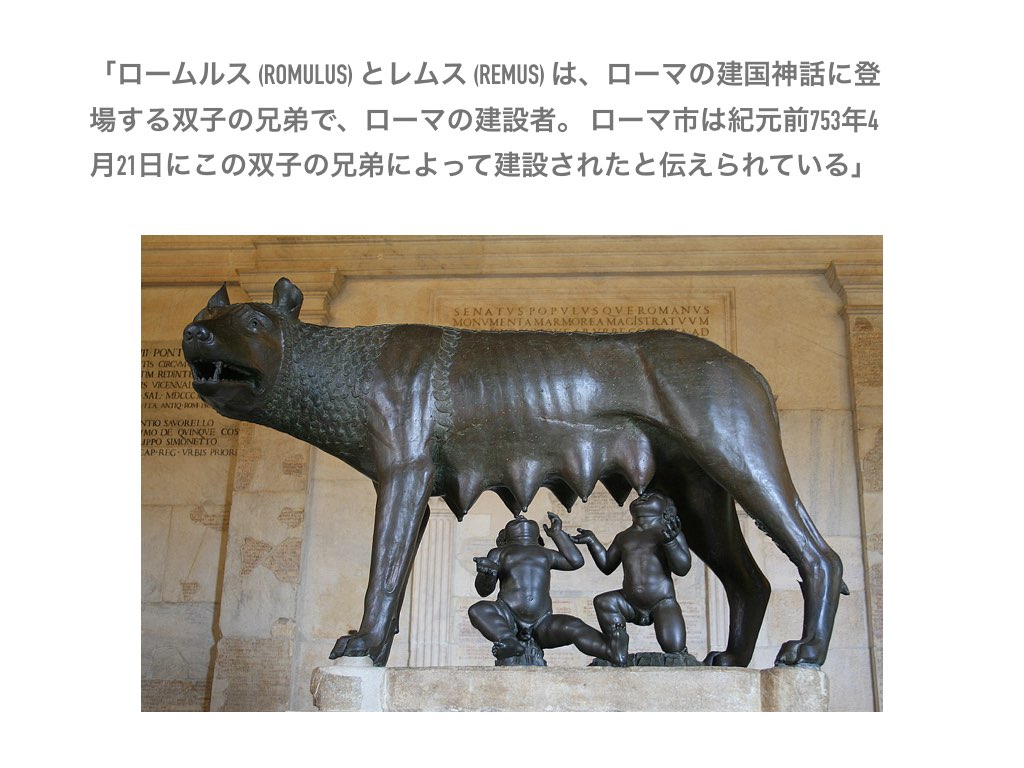

では、犬がなぜ人間の家畜になったのかについて一般的な説明は2つあり、それは【1】犬(狼)の狩猟能力の高さを人間が認め飼い馴らしたのだという説と、

【2】狩人たち(当時は、農耕はまだなかった)が食べ残した肉や骨などを恐れることなく近づいて来て、狩人たちに自発的になつくようになったという説であ

る。この2つの仮説は、犬と人間がともに狩猟肉に依存する生活をしていた競争者であったために、お互いに協力しあうことで結果的にウィン=ウィンの関係に

なったという点で、先のダナのコンパニオン仮説と符合するところがある

。だがその際には犬と狼の違いについての考察が必要である。狼が自分よりもより大きな相手を倒せるのは、そのタフな運動の能力により相手を疲れさせるまで

追いつめる「根性」と、集団で狩りをする知的な「連携能力」を持っているからだと言われる(マクローリン

一九八四)。もし、狼が自分たちのコンパニオンと共同で狩猟することで自分たちの種族の生存能力----進化学では適応度という----を維持するとすれ

ば、狼たちが犬と分岐する時に、狼たちはコンパニオンを裏切り異なる種族の人間と同盟関係を結び直したということができる。犬たちは狼たちの親戚なのだ

が、狼たちから見れば同胞の裏切り者たちの一族と言うことができる。

|

|

8

|

|

9

人類学研究の対象であった未開人----かつては野蛮人と呼ばれた----に関する報告を民族誌というが、それらの報告の中には、西洋からやってきた白

人の研究者がより客観的にあろうとしてもさまざまな未開人に対する偏見

が反映されていたということは、つとに指摘されているところである。そのためにこの研究草創期の民族誌記述には、現代の読者はその取り扱い方により慎重で

なければならないとされる。そのような要注意の「記述」のひとつがカニバリズム(食人)である。かの動植物に対してきわめて客観的かつ中立な観察態度を

とったダーウィンですら、フエゴ島民の未開人の「食人」については、自分が直接観察もしていないのにも関わらず、おそらく西洋人の彼らの対する偏見を投影

して次のように言う。

|

|

10

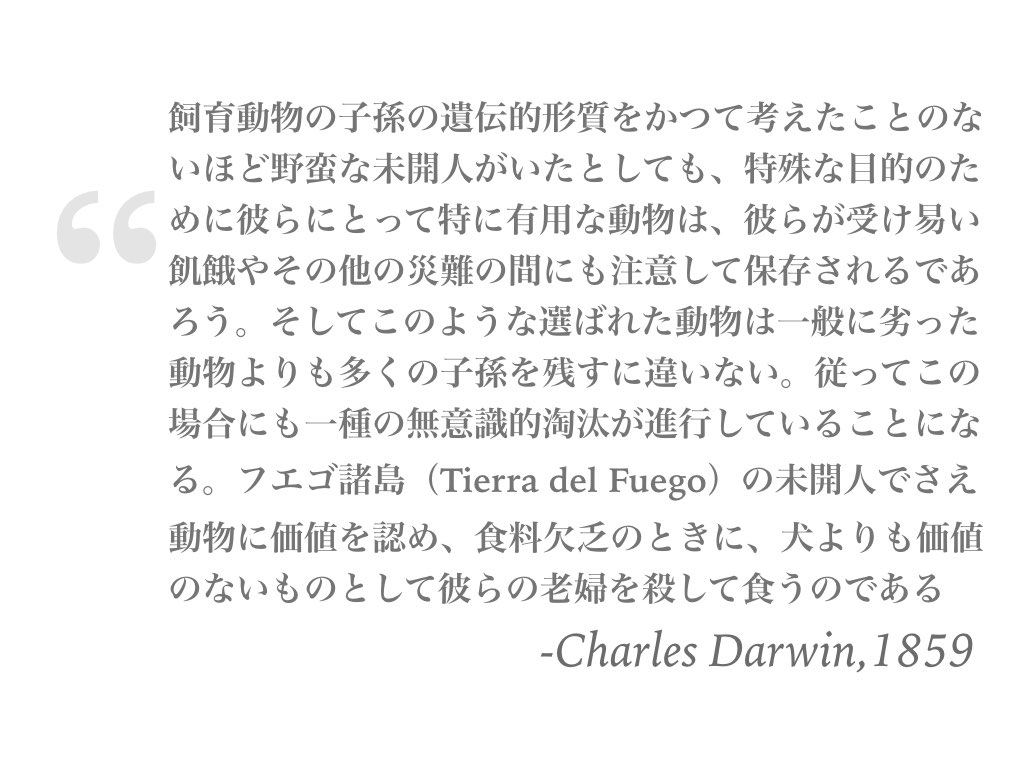

「飼育動物の子孫の遺伝的形質をかつて考えたことのないほど野蛮な未開人がいたとしても、特殊な目的のために彼らにとって特に有用な動物は、彼らが受け易

い飢餓やその他の災難の間にも注意して保存されるであろう。そしてこのような選ばれた動物は一般に劣った動物よりも多くの子孫を残すに違いない。従ってこ

の場合にも一種の無意識的淘汰が進行していることになる。フエゴ諸島(Tierra del

Fuego)の未開人でさえ動物に価値を認め、食料欠乏のときに、犬よりも価値のないものとして彼らの老婦を殺して食うのである」(ダーウィン

二〇〇九:二八)。

その後の民族誌においてフエゴ諸島の未開人----というもののアン・チャップマンの民族誌によるとその末裔は一九八〇年代には数人のレベルまで激減し

ていた----が「食料欠乏のときに、犬よりも価値のないものとして彼らの老婦を殺して食う」事実は発見されたことがない。真実なのは、ダーウィンがビー

グル号に乗船してこの地に上陸した時期には、もちろんカニバリズムの習慣などなく、またダーウィンも観察などしていないことである。いずれにせよ、この場

合は、《シームンズのテーゼ》のうち、犬への有用性評価と愛着が、タンパク質としての人間的価値よりも尊ばれたということになる。

|

|

11

|

|

12

シームンズは、多くの文献渉猟し、人類の多くの集団では犬肉を常用してきたことを明らかにした。同時に、犬肉を食べることを忌避する宗教的規制や慣習も

あったことも指摘している。彼のアプローチは非常に公平で、すでに言われていることをそのまま鵜呑みにすることではなく、反証例をもって前者の説を検証

し、適切な着地点をめざすというものである。例えば、「ムスリムは犬を嫌う」というステレオタイプは、「ムスリムもペットとして犬に愛着をもつ人が少なか

らずいる」という報告によって相対化され、歴史的な検証がなされる。この場合、人類と犬との共存がもたらした人類進化の感情のベースの上に、犬に対する宗

教的な忌避思想が後の時代に普及、被さり、このムスリムの犬に対する感情の両義性----愛着と嫌悪の相矛盾する感覚の共存----が後に生まれたのだと

推測する。

さて、しかしながら人類と犬類が邂逅した歴史の初期においては犬食が頻繁におこなわれた考古学資料もたくさんあるが、それは現在の食肉用家畜のような人

間と家畜のようなよそよそしい関係ではない。犬は有益なタンパク源として利用されるのみならず、供犠獣としてよく使われてきた。そのため儀礼用の犬は聖別

されて敬われていた可能性が多いにある。ここでも人類と犬類は、近しいコンパニオンであると同時に、やがてあの世におくるために神に捧げられて、場合に

よっては人間の胃袋も満たすという役割も果たしてきたというのだ。犬と人間の貸借対照表(バランスシート)は明らかに、人間がより多く犬に負債をおってい

る。

他方、シームンズは犬肉食が嫌われる集団の忌避の理由と、犬肉を常食する人たちのどのような肉が好まれるのかについては、共通する価値がみられることを

指摘している。つまり「なぜ犬肉を食わないのか」という調査者の質問に答える集団の多くは「犬肉が汚いからだ」と答える。あるいは犬の食べ方は汚いという

ものもある。では「なぜ犬肉は汚いのか」という次の質問には「連中は屍肉(=汚い餌)をたべるからだ」と説明している。たしかに、犬がリードにつながれて

人間が与える餌(残飯や専用のドッグフード)を食べる以前は、多くの犬は放し飼いにされていた。飼い犬ですら放浪化したり、野犬化したりする。それで野犬

は行路死した同胞や他の動物の屍肉をたべる状況を人間は長く目撃してきたであろう。それゆえ「犬の肉は汚い」という推論から犬肉食の忌避へとつながる、と

言うのだ。他方、犬肉を常食する人たちの肉の選好性はどうであろうか。それによると、幼犬、成犬、老犬の順になり、幼犬は食べるが老犬は食べないという社

会も多くあるらしい。その理由もまた「成犬になればなるほど肉は汚い」というものだ。もちろん、あらゆるほ乳動物の肉は、人間のものも含めて、若い獣のほ

うが圧倒的に「柔らかくておいしい」(ジョナサン・スウィフトの言葉)。

犬肉への忌避は、ペットとして愛しているものをわざわざ食糧として食べたくないという多く人の信条と論理的に整合している。それゆえ、シームンズも犬肉

を忌避する人や集団が、犬が汚い餌を食べることと、人間との深い結びつきという二つの理由によるものだと主張している。

|

|

13

三.愛情と食欲が合致するとき

|

|

14

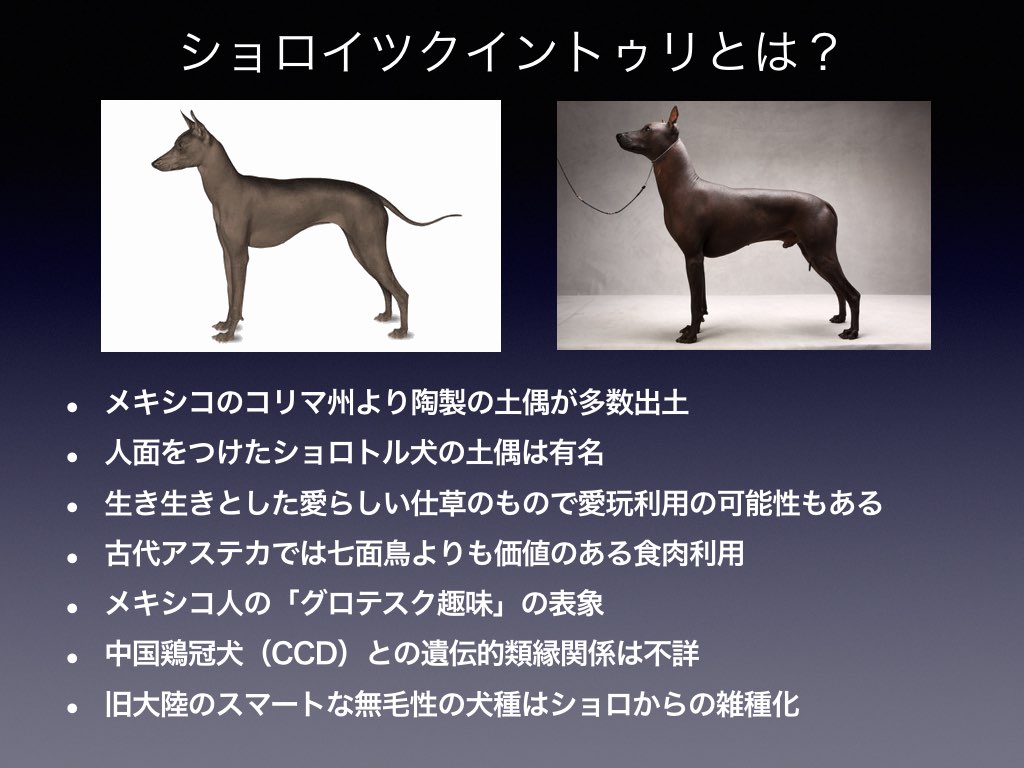

近代メキシコの代表的な芸術家ディエゴ・リベラの妻でありまた著名な画家であったフリーダ・カーロ(Frida Kahlo,

1907-1954)は、ハンガリー系ユダヤ人の父親ギジェルモゆずりの写真術にも親しんでいた。フリーダが撮影した複数の写真のなかに、何頭かの奇妙な

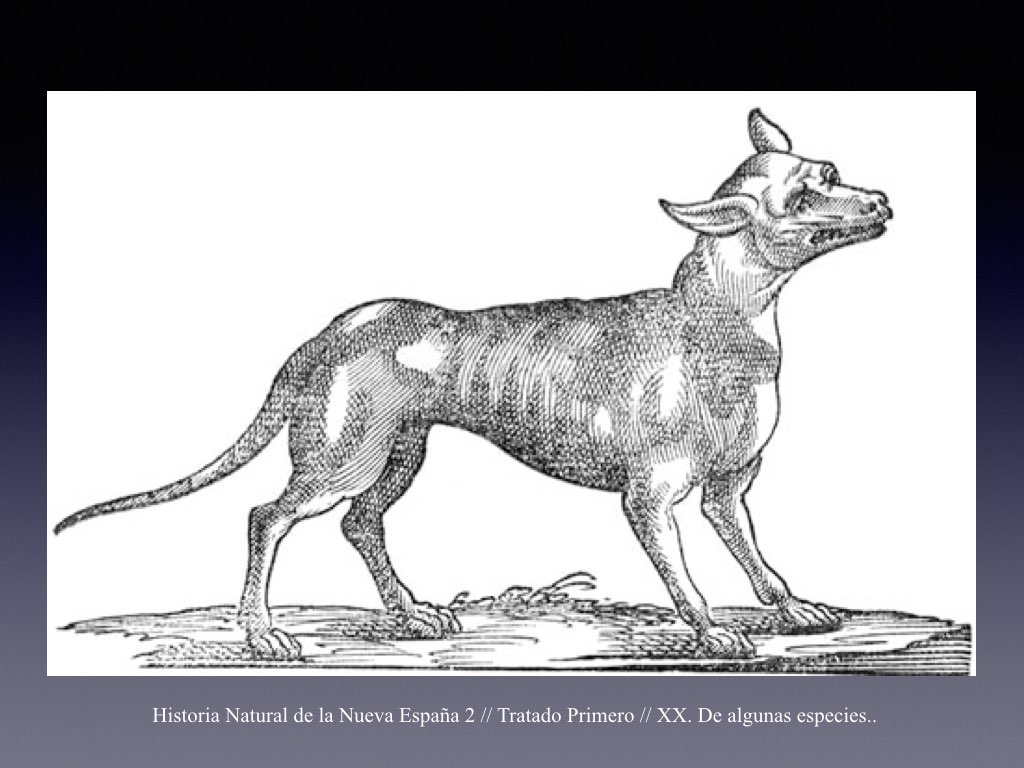

姿の犬(中小型犬)が映っている。その犬たちこそがメキシカン・ヘアレス・ドック(ペロッ・シン・ペロ)である。ショロイツクイントゥリ

(Xoloitzcuintli)ないしはショロ犬(Xolotle)と呼ぶこの犬は、口語的なスペイン語表現では、ペロッ・ペロン(ずるむけ犬)、たぶ

ん教養ある現代メキシコ人なら複数の表記法のあるショロイツクイントゥリあるいはショロトゥルと呼んでいるユニークな歴史的存在である。

ショロイツクイントゥリに見慣れていない私たちは、このちょっと醜い「ずるむけ犬」どもに向けられるフリーダの愛情の深さが今一つ見えてこない。いわゆ

る毛がなく裸なので白黒の模様がそのまま斑入りの葉っぱのような醜い染みになって見えるからである。ただし、現実生活においては、ショロ犬は、名実ともに

フリーダが愛して止まないペットであり、高校生時代に瀕死の交通事故に遭遇しながらも、三度の流産を経験したフリーダにとって、それは他の小動物と変わら

ぬ「子供」そのものであったといわれ、彼女の作品や創作メモの中に頻繁に登場する(池田 二〇一七)。

|

|

15

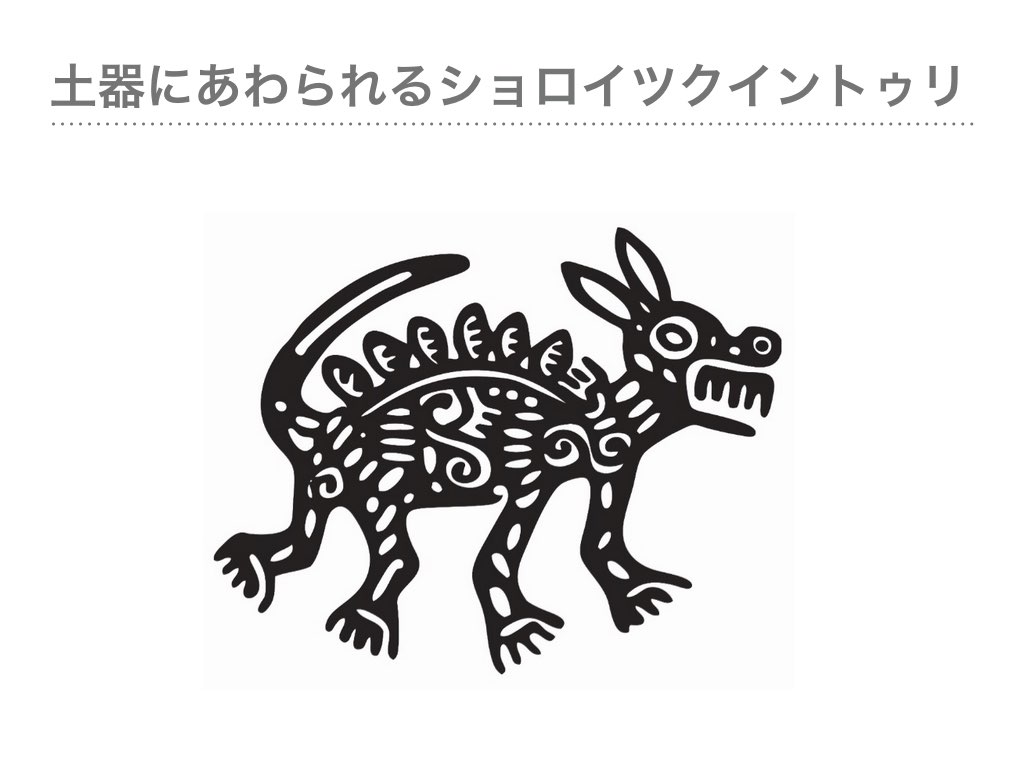

さて、世界有数のメソアメリカ考古学資料収集および展示のメッカたるメキシコ国立人類学博物館では、芸術的な観点からみても素晴らしい数多くの土器が陳

列されている。その中で眼を見張るのが、一抱えほどの大ぶりだが、スマートなものではなく胴長で短足のさまざまなスタイルの犬のフィギュア、言わば〈土

偶〉(clay

figure)としてのショロイツクイントゥリ像である。メキシコのコリマ州よりこの種の陶製の土偶(コリマ犬)が多数出土しており、先コロンビア期の、

コリマ(コマラ)、アステカ、トルテカの人たちの居住地に及ぶ範囲のところで、これらのスタイルのものが典型的にみられる。

そのデザインは頭部や胴体あるいは尻尾(尾部)に

開口部があるもので、四つ足で屹立したもの、丸くなって横臥するもの、二体で並行するもの、相互にじゃれあってなめ回しているもの、座っているもの、巨大

な壺(ないしは香炉)を背負っているもの、中には人面の仮面をつけているものすらある。それらの身体や顔の表面には皺が彫られてあり、明らかに「ずるむけ

犬」の特徴から、ショロイツクイントゥリそのものであることがわかる。博物館の外の公園に出てみると、ショートヘアのチワワ犬などを抱える人が目につくよ

うになるから驚きだ。ちなみに近年の遺伝子研究で、無毛(ヘアレス)の遺伝子は優性なので純潔集団ではめったに生まれないのだが、ときに有毛の遺伝子どう

しが発言することがある。その際には、ずるむけ犬のキョウダイたちに交じって有毛の子供(肌の色は黒いがその毛は明るい栗色)がまれに生まれることがあ

る。メキシコ人の愛好家を例外として、私たちにはこちらの子犬のほうが圧倒的に可愛いのであるが、ショロ犬一家では「醜いショロ犬の子」と数奇な犬生が約

束されるようだ。

|

|

16

|

|

17

|

|

18

|

|

19

|

|

20

アステカの神話によると、全人類を造った銀の生命の骨から、ショロトルの神がショロイツクイントゥリを作り上げたという。ショロトルの神は、死の世界で

ある宵の明星のミクトランの危険から、人間を導き救うためにショロイツクイントゥリを人間界に遣わしたという。ショロトルの神は、犬ないしはコヨーテの姿

をとり、体幹全体には皺があるのが特徴である。このため、ショロイツクイントゥリは、健康と平癒をもたらすもの考えてられてきた。したがってショロトル神

とショロ犬は同一表象であると見なしてよい。ショロ犬は人間を造った生命の骨から造られるゆえ、ショロ犬を食用することは、骨肉をわけたキョウダイを食す

ることすなわちカニバリズムを暗示する。これらのことから、ショロ犬の食用には、祭礼の際の美味しい食卓を飾るとともに、その食肉そのものが、健康と平癒

を招来する可能性のあったものであることは否定できない。アステカを含む広域的な共通の文化的要素(例えばトウモロコシを石灰で調理するトルティーヤの食

文化)をもつ文化圏としてメソアメリカがあるが、メソアメリカの南東部に位置するマヤ社会でも、ヘアレス犬(絶滅)がいたことがわかっており、湯たんぽと

して使われていた。ヘアレス犬を抱いて、何らかの治療手段にすることは広く行われており、柔い犬の肌を直接人間の肌にあてて痛みを和らげる「温湿布」とし

て使われたという(モリス 二〇〇七:四五六)。

|

|

21

|

|

22

《このスライドには何も入っていませんでした!:おわび》

|

|

23

先住民の経験を追体験すること

|

|

24

四.イヌとニンゲンの〈共存〉にむけて

|

|

25

さて、ここまでいろいろな話をつづけてきた。ダナによる冒頭のコンパニオン・スピーシーズの複雑な議論の紹介。狼が人間との出会いを通して犬と付き合う

ようになった来歴。とりわけ一緒に狩りをする同僚(コンパニオン)でありながら、その子供を殺して美味しいとたべる人類のちょっとした身勝手さと、その歴

史的起源に関する謎についての解説。そして、その手がかりになりそうな、そして今は廃れてしまった、犬肉への食用と生きていた時代の愛情の共存の紹介。

このようにみると、コンパニオン・スピーシーズとしての人類と犬類の一万数千年の歴史を眺めてみると、ヒトのイヌに対するほとんど無慈悲とも言える犬肉

の利用や犬嫌悪という虐待の数々にも関わらず、この長い歴史のなかでよくイヌはヒトに対して裏切ってこなかったのだと、ヒトの立場からみてもイヌに対して

は、すまない気持ちと人間に対する無類の忠誠心に感謝の気持ちでいっぱいになる(先に「貸借対照表は人間がより多く犬に負債をおっている」と述べた)。

|

|

26

|

|

27

そのように人間は一万年以上の長きにわたって犬に対して罰当たりなことをしてきたので、人間と獣の間で病原菌が共有され、この循環によって(まさに片方の

種だけの治療や予防接種では防ぎきれないイタチごっこになり)なかなか駆除できない人獣共通感染症(zoonosis)である狂犬病は、犬が人間にもたら

した天罰ではないかとも思えてくる。年間世界で六万人弱の人間たちが感染し致死率のとても高い、狂犬病のウィルスはイヌ以外にコウモリ、キツネ、マングー

スも保持しているのだが、なぜか日本語では「犬」に関連づけられて、その不運をかこつている。狂犬病が疑われる犬は捕縛され、人間の発症が確認された時点

で、大概は病死する前に殺される。英語では「犬の狂気(Canine

madness)」や「恐水症(hydrophobia)」とも呼ばれるがもっとも口語的でよく使われるのは「ラヴィス(Rabis)」と言われ、これは

ラテン語のラヴィース(rabiēs)つまり「狂うワンばかり激怒」の意味である。なおここでのワンは駄洒落である。この激怒もまた種間の不公正を呪う怒

りなのかもしれない。

|

|

28

|

|

29

|

|

30

|

|

31

|

|

32

|

|

33

|

|

34

コンパニオン・スピーシーズの哲学的議論では、あたかも犬と人間の空中アクロバットショーという感じがした。なぜなら、生物種の関係は、捕食/被食、共存

(関与と不関与)、寄生、などの限られたレパートリーしかないからだ。ダナの伴侶種の関係も批判的な論者には極めて評判が悪い「仮説」にすぎない。しか

し、この《愛情の寄生虫》に結論づけられる叙述では、ジャングルでのゲリラ兵どうしの突然の出合い頭で、お互いが物陰に隠れて、ここで即座に闘うべきか、

小銃を構えながら相手に呼びかけるべきか、悩むようなシーンを想像することができよう。決して敵対ではないが、お互いが「モラルと崇敬」という名の家賃を

支払わない下宿人に困っている自称・家主たちの愚痴のようである。

不用意な戦闘行為をやめるには、どうも交渉を再開するために対話するしかない。でも何語で話そうか。イヌ語なのかニンゲン語なのか。同胞ではない言葉を

話せば、相手は敵意をむき出しにするのではないか? パースペクティヴィズムと擬人法という認識論は、そのような緊張を解き、「相手もまた自分たちのよう

に小心もので、本当はただお互いに恐れているだけかもしれない」といった、反省心を私たち双方にもたらすのである。

|

|

35

|

|

36

|

|

37

|

|

38

|

|

39

|

|

40

|

|

41

|

☆

☆