本物性?それとも演じられた本物性?

Genuine Authenticity, or Staged?

Daniel Joseph Boorstin, Theodor Ludwig

Adorno-Wiesengrund, Dean MacCannell, and Jean-Paul Charles Aymard

Sartre

本物性?それとも演じられた本物性?

Genuine Authenticity, or Staged?

Daniel Joseph Boorstin, Theodor Ludwig

Adorno-Wiesengrund, Dean MacCannell, and Jean-Paul Charles Aymard

Sartre

"Authenticity is a concept of personality in the fields of psychology, existential psychotherapy, existentialist philosophy, and aesthetics. In existentialism, authenticity is the degree to which a person's actions are congruent with his or her values and desires, despite external pressures to social conformity. The conscious Self comes to terms with the condition of Geworfenheit, of having been thrown into an absurd world (without values and without meaning) not of his or her own making, thereby encountering external forces and influences different from and other than the Self.[2] In human relations, a person’s lack of authenticity is considered bad faith in dealing with other people and with one's self; thus, authenticity is in the instruction of the Oracle of Delphi: “Know thyself.”[3] Concerning authenticity in art, the philosophers Jean Paul Sartre and Theodor Adorno held opposing views and opinions about jazz, a genre of American music; Sartre said that jazz is authentic and Adorno said that jazz is inauthentic. The musical subcultures of punk rock and Heavy metal require artistic authenticity, lest the community consider an artist to be a poseur for lacking authenticity (creative, musical, personal);[4] likewise, artistic authenticity is integral to the genres of House music, Grunge, and Garage rock, Hip-hop, Techno, and show tunes.[5] In every human activity, personal authenticity extends the instruction of the Oracle of Delphi: “Don’t merely know thyself — be thyself.”[6]- Authenticity (philosophy) in Wiki.

「オーセンティシティ(または真正性=ほんもの性)

とは、心理学、実存的心理療法、実存主義哲学、美学などの分野におけるパーソナリティの概念である。実存主義では、真正性とは、社会的な適合を求める外的

圧力にもかかわらず、その人の行動が自分の価値観や欲求と一致している度合いのことである。意識的な自己は、自分自身が作り出したのではない不条理な世界

(価値も意味もない)に投げ出され、それによって自己とは異なる、あるいは自己以外の外部の力や影響に遭遇するという、ゲオルフェンハイト

(Geworfenheit)の状態に折り合いをつけている。人間関係において、真正性の欠如は、他者や自己との関係において不誠実とみなされる。した

がって、真正性は、デルファイの神託の教えにある。『汝自身を知れ』という芸術における真正性については、アメリカの音楽ジャンルであるジャズについて、

哲学者のジャン・ポール・サルトルとテオドール・アドルノが検討した。そこで、サルトルはジャズを真正だと言い、アドルノはジャズを不真正だと言って、対

立する見解や意見をもっていた。同様に、ハウスミュージック、グランジ、ガレージロック、ヒップホップ、テクノ、ショーチューンなどのジャンルにおいて

も、芸術的な真正性(の検討)が不可欠である。あらゆる人間の活動において、個人の信頼性はデルファイの神託の教えを拡張するものである。『単に汝自身を

知るだけでなく、汝自身(=ほんもの)であれ』と」

ダニエル・ブーアス ティン[Daniel Joseph Boorstin](1964)は、現代の観光は「疑似 イベント」になってしまった、つまり「本物の旅ではない」と批判した。その箇所のタイトル「旅行者から観光客へ」が示すように、ブーアスティンは偽の体験 をさせられている観光客の主体 性の喪失を嘆く(→アドルノとしてのブーアスティン)。

この見解を批判したのはディーン・マッカネル(Dean MacCannell, 1940- )であ る。彼は、疑似イベントは観光の社会関係が生んだものであり、むしろ観光客自身はオーセンティシティ(authenticity)つまり真正でリアルな 「本物」を求めているのだと主張する(MacCannell 1976:103-4)(→サルトルとしてのマッカネル)。マッカネルの本物に関する議論は、社会学者ゴフマンの役割理論における<おもて>と<うら>と いう2つの領域の区分を導入する。 日常生活を演劇論的な観点から分析するなかでアーヴィング・ゴフマンは言う。演技者は、舞 台の<おもて>と舞台の<うら>の両方を行き来できるが、観客が見聞きできるの は<おもて>の部分だけである。<うら>の領域は隠されているが観客はそれを覗きたがるものである。なぜなら<うら>には本物があると思われているから だ。社会的リアリティを確固とするためには、ある種の神秘化が必要なのだ、とマッカネルは言う(MacCannell 1976:93)。だからマッカネルの関心は観光客の本物の探究のプロセスにあるのではなく、近代社会において本物が隠される神秘化とその暴露の弁証法的 プロセスにある。

さて観光客は、舞台裏のリアルな世界(=本物)を目 的地において覗こうとする。

しかし、<うら>を見せることは普段の生活の中では 許されず、観光地の人びともそれを拒否する。そのために観光業者たちは観光客に舞台裏を見せる操作つまり演出をおこなう。このような加工によって観光客に 提示されるのがマッカネルの言う「演出された本物」(staged authenticity)である。彼は、人びとに対して「演出された本物」が提示される例として、消防署や工場や銀行などへの児童向けの社会見学や、ふ だん訪れることのできないケープ・ケネディ宇宙センターへの観光などをあげている。立入禁止の領域に入ることを、そのような社会見学や観光は可能にする。 だが児童や観光客が入っているのは実際の業務がおこなわれる空間ではあるが、その空間でおこなわれる現実の業務そのものは含まれていなかったり、制限され たものになっている。つまり観光客に見せられるものは、ゴフマンの言うところの<うら>の舞台ではなく「演出された」<うら>の領域だというわけだ。マッ カネルによればこの「演出された」<うら>の領域は、いまだ分析用語が与えられていない、言わば「生きた博物館の類のもの」であるという (MacCannell 1976:98-99)。

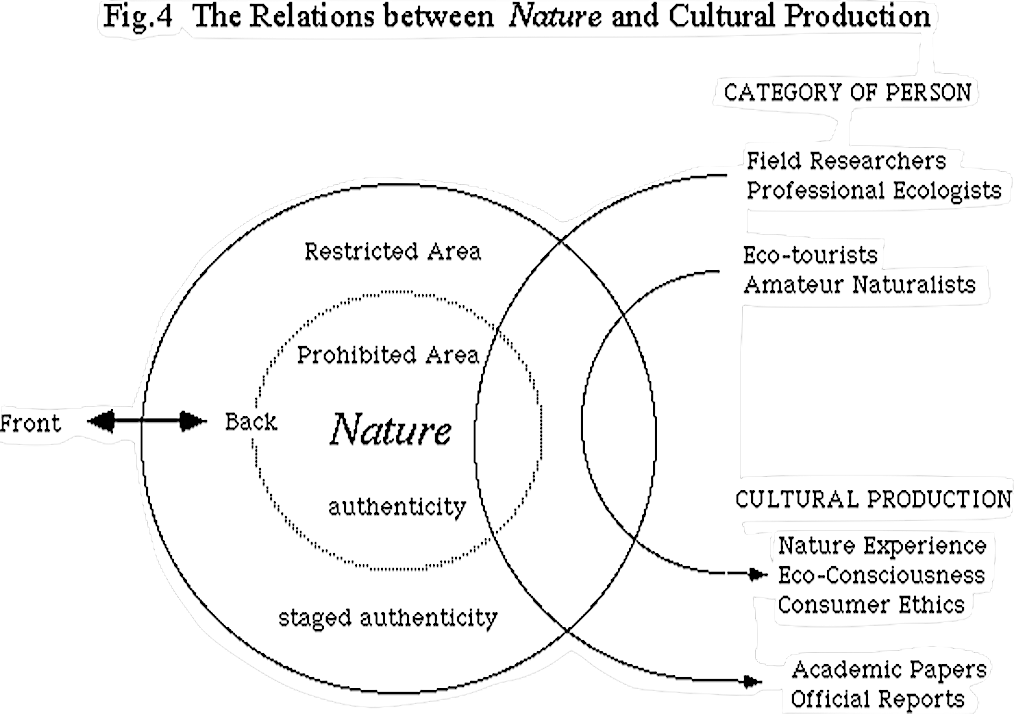

例えばエコ・ツアー(エコロジカル・ツーリズム、生 態観光)での自然はすべてが本物であり「演出された本物」などはないと言えるだろうか。対象となっている「自然」の本物性について考えよう。自然保護区の 物理的および認識論的な空間区分について注意すれば明白なように、「自然」は不均質な空間である。自然公園の多くは、観光客に公開している部分と非公開の 区域があり、観光客は許可された部分しか歩くことはできない。エコ・ツーリストに開放されている空間とは、管理者や科学者だけが歩ける空間(=本物)とは 区分されている。

Source: http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/eco-tur-CR.htm

観光に開放されているのは「演出された本物」の空間 である(図の左の同心円部分)。エコ・ツーリストたちはこのことを全く知らないわけではない。彼らは禁止区域があることを知っている。ガイドや管理者は、 禁断の地域を科学研究のために保存されている大切な場所であると説明する。エコ・ツーリストたちはそのサンクション(規約や規約の価値)を守ることが正し い振る舞いであることを学ぶ。本物の神秘化と「演出された本物」を通して<自然>という空間が秩序づけられている。

次にツアーそのものの本物性について考えよう。エ コ・ツーリストにとっての本物はもっと身近なものである。それは「自然」にとけ込んだ人工物の姿だ。コスタリカ中部の熱帯雲霧林の中にある高級エコ・ツ アーの「電気のない五つ星のホテル」と称されたロッジはジャングルの中の「自然」にとけ込むように設計されている。お湯のシャワーはソーラーシステムで暖 められる。「全てのエコツーリズムがここにある」と紹介する観光客向けの新聞記事は、エコ・ツアーに憧れる観光客に対して本物のエコ・ツアーが何であるか を、そこから排除されるものを通して表現する。「時に勘違いしたゲストがテニスラケットとドライヤーを持ち、カラーテレビとルームサービスを求めてやって 来るが、ここはリゾートではありません」(Costa Rica Today、一九九四年一月一三日付)。

観光客に提供される「演出された本物」と本物の倒錯 した例をエクアドルのエコ・ツアーにみることができる(Colvin 1994)。エクアドルのアマゾン上流の先住民チキュアのコミュニティには、彼ら自身が運営するエコ・ツアーがある。このツアーは先住民のガイドとともに 熱帯雨林の中で、現地の民芸品製作を観察し、神聖な儀礼に参加することを売りものにしている。これらの一連の儀礼は観光用に開催されるものであるから「演 出された」性格を有する——専門のシャーマンがおこなうのでもちろん虚構ではない。より興味深いのはエコ・ツーリストたちの取り扱い方にある。ゲストに熱 帯雨林の「本物」の生活を体験してもらうために、住民たちは観光客たちを伝統的な竹造りで茅葺きのロッジに泊まらせ、夜には蝋燭で明かりをとるようにさせ る。しかし当の先住民はブロック造りでトタン葺きの住宅に自家発電で電灯を引いて生活しているのだ。ここで、エコ・ツーリストの要求に応えて造り上げられ た「演出された本物」をイパーリアルな複製つまり「シュミラークル」(ボードリヤール、一九八四)とみなし、この現象全体を消費社会が行き着く反ユートピ アとして見ることは妥当ではない。私は「演出された本物」の制作を先住民の生存のための生産行為として見る可能性を提示したい。その根拠は「演出された本 物」が、現実でも虚構でもないあり得るべき「本質」を表象するものとして、先住民にも観光客にも受け入れられているからである。ここでは「演出された本 物」は両者の間での合意を意味する。

● Dean MacCannell, 1940-

|

Dean MacCannell is Professor and Chair of Landscape Architecture at the University of California, Davis, and the author of Empty Meeting Grounds (1992) and The Time of the Sign (1982). "Sus escritos tratan sobre los aspectos sociales y culturales del turismo, el arte, la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Es autor de numerosas obras y artículos de investigación. Hasta la fecha, en castellano se han publicado El turista (Melusina, 2003), en la que se halla la génesis de la sociología del turismo, y Lugares de encuentro vacíos (Melusina, 2007), una importante contribución a la literatura del paisaje, la comunidad y la cultura." |

ディーン・マッカネルは、カリフォルニア大学デービス校のランドスケー

プ・アーキテクチャ学科の教授であり、同学科の学科長を務めている(現在名誉教授)。著書に『Empty Meeting

Grounds』(1992年)と『The Time of the Sign』(1982年)がある。 「彼の著作は、観光、芸術、建築、デザイン、都市計画の社会的・文化的側面について扱っている。数多くの著作や研究論文がある。現在までに、スペイン語で 『El turista』(Melusina、2003年)が刊行されており、この著作には観光社会学の起源が記されている。また、『Lugares de encuentro vacíos』(Melusina、2007年)は、景観、コミュニティ、文化に関する文献に重要な貢献をした著作だ。」 - ディーン・マッキャンネル。 |

| - Dean MacCannell. |

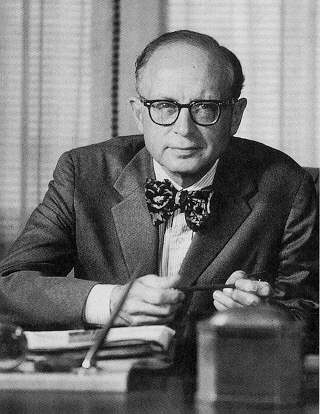

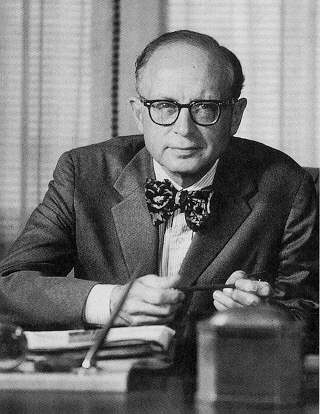

● Daniel J. Boorstin (1914-2004), and The Image: A Guide to Pseudo-events in America, published in 1962.

| Who is Daniel ? "Daniel Joseph Boorstin (October 1, 1914 – February 28, 2004) was an American historian at the University of Chicago who wrote on many topics in American and world history. He was appointed the twelfth Librarian of the United States Congress in 1975 and served until 1987. He was instrumental in the creation of the Center for the Book at the Library of Congress. Repudiating his youthful membership in the Communist Party while a Harvard undergraduate (1938–39), Boorstin became a political conservative and a prominent exponent of consensus history. He argued in The Genius of American Politics (1953) that ideology, propaganda, and political theory are foreign to America. His writings were often linked with such historians as Richard Hofstadter, Louis Hartz and Clinton Rossiter as a proponent of the "consensus school", which emphasized the unity of the American people and downplayed class and social conflict. Boorstin especially praised inventors and entrepreneurs as central to the American success story.[1][2]"- Daniel Joseph Boorstin. | ダニエルとは誰ですか?「ダニエル・ジョセフ・ブーアスティン

(1914年10月1日 -

2004年2月28日)は、シカゴ大学の歴史学者で、アメリカ史および世界史の多くの分野について著述した。1975年に第12代アメリカ合衆国議会図書

館長に任命され、1987年までその職を務めた。彼は、アメリカ議会図書館内の「ブック・センター」の設立に重要な役割を果たした。ハーバード大学在学中

(1938年~1939年)に共産党への加入を否定したブーアスティンは、政治的には保守派となり、コンセンサス史観の主要な提唱者となった。彼は『アメ

リカの政治の天才』(1953年)において、イデオロギー、プロパガンダ、政治理論はアメリカには存在しないと主張した。彼の著作は、リチャード・ホフス

タッター、ルイ・ハートズ、クリントン・ロスティーターなどの歴史家と結びつけられ、「コンセンサス学派」の代表者として、アメリカ国民の団結を強調し、

階級や社会対立を軽視する立場を取った。ブーアスティンは特に、発明家と起業家をアメリカの成功物語の核心として称賛した。[1][2]"-

ダニエル・ジョセフ・ブーアスティン。 |

| What is The Image: A Guide to Pseudo-events in America, "is a 1962 book by the political historian Daniel J. Boorstin.[1] In his book, Boorstin argues that Americans have a false "image" of what "news" actually is. He argues that Americans mistake certain "pseudo-events" for real news, when in fact they are the contrivances of politicians and news corporations.[2] The Image begins by noting that Americans have "extravagant expectations" when it comes to their news consumption. To a degree, they demand to be entertained. Truly important, naturally occurring news stories, however, do not occur regularly or predictably -- there may be droughts of newsworthy stories. In order to "fill the gap," news corporations report what Boorstin calls "pseudo-events." Pseudo-events are political spectacles (usually) organized by politicians to tell a certain narrative. For example, a mayor may "cut the ribbon" at the grand re-opening of a historic hotel; the President may "pardon a turkey"; or, most commonly, a politician might organize a press release. These pseudo-events, however, are often mistaken for real news. And, more importantly, the media consumers seeing these pseudo-events often mistakenly believe these politicians are engaging "in politics." The Image is also well-known for defining a celebrity as "a person who is known for his well-knownness." Boorstin argued that in the 1960s leaders were beginning to resemble "media stars," rather than politicians. Boorstin further warned that if the voting public continued to be inundated with pseudo-events and un-nuanced media coverage, these media stars would soon dominate the political landscape. Of important note, this book was written in the years following the 1960 Presidential Election, where many commentators have noted that Kennedy's appearance and demeanor on the first televised presidential debate may have swung the election.[3]" - The Image: A Guide to Pseudo-events in America. | 『イメージとは何か:アメリカにおける擬似出来事のガイド』は、政治史

家ダニエル・J・ブースティンが1962年に著した本です。[1]

ブーアスティンは本書で、アメリカ人は「ニュース」の本質について誤った「イメージ」を抱いていると主張している。彼は、アメリカ人は特定の「偽事件」を

本物のニュースと誤解しているが、実際にはそれらは政治家やニュース企業によって仕組まれたものだと指摘している。[2]

『イメージ』は、アメリカ人がニュースの消費に関して「過剰な期待」を抱いていると指摘することから始まっている。ある意味では、彼らはエンターテインメ

ントを求めている。しかし、真に重要で自然に発生するニュースは、定期的にまたは予測可能に発生するものではない——ニュース価値のある物語の干ばつが起

こることもある。この「空白を埋める」ため、ニュース企業はブーアスティンが「偽の出来事」と呼ぶものを報道する。偽の出来事は、政治家が特定の物語を伝

えるために組織する政治的スペクタクル(通常は)である。例えば、市長が歴史的なホテルのグランドリオープンで「テープカット」を行うこと、大統領が「七

面鳥を恩赦する」こと、または最も一般的な例として、政治家がプレスリリースを企画することが挙げられる。しかし、これらの偽の出来事は、しばしば本物の

ニュースと誤解される。さらに重要なのは、これらの偽の出来事を目にするメディアの消費者が、これらの政治家が「政治活動」を行っていると誤って信じてい

ることだ。『イメージ』はまた、有名人を「その有名さによって知られる人格」と定義したことでもよく知られている。ブーアスティンは、1960年代に指導

者が「政治家」ではなく「メディアのスター」に似てきていると指摘した。さらに、有権者が偽のイベントとニュアンスのないメディア報道にさらされ続けるな

ら、これらのメディアのスターが政治の舞台を支配するようになるだろうと警告した。重要な点として、この本は1960年の大統領選挙の後に書かれたもの

で、多くの評論家が、ケネディが最初のテレビ放送された大統領討論会での外見と態度が選挙の結果を左右した可能性を指摘している。[3]" -

『イメージ:アメリカにおける偽イベントのガイド』 |

| ブーアスティンの擬似イベント(pseudo-event)論

(Boorstin 1962:39-40) |

|

| (1) Pseudo-events are more

dramatic. A television debate

between candidates can be planned to be more

suspenseful (for example, by reserving questions

which are then popped suddenly) than a casual

encounter or consecutive formal speeches planned

by each separately. |

(1) 擬似イベントはより劇的だ。候補者間のテレビ討論は、カジュアルな出会いや、それぞれが個別に計画した連続した正式な演説よりも、よりサスペンスに満ちたもの(例えば、質問を事前に用意しておき、それを突然投げかけるなど)に計画することができる。 |

| (2) Pseudo-events, being planned

for dissemination, are

easier to disseminate and to make vivid. Participants

are selected for their newsworthy and dramatic

interest. |

(2) 普及を目的として企画される擬似イベントは、普及が容易で、印象に残りやすい。参加者は、ニュース価値やドラマチックな興味がある人物が選ばれる。 |

| (3) Pseudo-events can be

repeated at will, and thus their

impression can be re-enforced. |

(3) 擬似イベントは自由に繰り返すことができるため、その印象を強化することができる。 |

| (4) Pseudo-events cost money to

create; hence somebody

has an interest in disseminating, magnifying, advertising,

and extolling them as events worth watching or

worth believing. They are therefore advertised in advance,

and rerun in order to get money's worth. |

(4) 擬似イベントは作成に費用がかかるため、それを「見る価値のあるイベント」や「信じる価値のあるイベント」として広め、誇張し、宣伝し、称賛する利害関係者がいる。そのため、事前に宣伝され、その価値に見合う収益を得るために再放送される。 |

| (5) Pseudo-events, being planned

for intelligibility, are

more intelligible and hence more reassuring. Even if

we cannot discuss intelligently the qualifications of

the candidates or the complicated issues, we can at least judge the

effectiveness of a television performance.

How comforting to have some political

matter we can grasp! |

(5)

理解しやすさを重視して企画された擬似イベントは、より理解しやすく、したがってより安心できる。候補者の資質や複雑な問題について知的に議論することが

できなくても、少なくともテレビ番組の効果については判断することができる。理解できる政治問題があることは、なんと心強いことだろう。 |

| (6) Pseudo-events are more

sociable, more conversable,

and more convenient to witness. Their occurrence is

planned for our convenience. The Sunday newspaper

appears when we have a lazy morning for it.

Television programs appear when we are ready with

our glass of beer. In the office the next morning,

Jack Paar's ( or any other star performer's) regular

late-night show at the usual hour will overshadow

in conversation a casual event that suddenly came

up and had to find its way into the news. |

(6)

擬似イベントは、より社交的で、会話が弾み、目撃しやすい。その発生は、私たちの都合に合わせて計画されている。日曜日の新聞は、私たちがのんびりとした

朝を過ごしているときに発行される。テレビ番組は、ビールを片手に準備ができた時に放送される。翌朝、オフィスでは、ジャック・パー(または他の人気タレ

ント)のいつもの深夜番組が、突然発生してニュースに取り上げられた偶発的な出来事を話題から押し出すだろう。 |

| 7) Knowledge of

pseudo-events--of what has been reported,

or what has been staged, and how-becomes

the test of being "informed." News magazines provide

us regularly with quiz questions concerning not

what has happened but concerning "names in the

news"-what has been reported in the news magazines.

Pseudo-events begin to provide that "common

discourse" which some of my old-fashioned friends

have hoped to find in the Great Books. |

(7)

擬似イベント、つまり報道されたことや演出されたこと、そしてその方法に関する知識が、「情報通」であるかどうかの試金石となる。ニュース雑誌は、実際に

起こったことではなく、ニュース雑誌で報道された「ニュースの人物」に関するクイズ問題を定期的に掲載している。擬似イベントは、私の昔ながらの友人たち

が偉大な書籍に見出そうとしてきた「共通の言説」を提供し始めている。 |

| (8) Finally, pseudo-events spawn

other pseudo-events

in geometric progression. They dominate our consciousness

simply because there are more of them,

and ever more. |

最後に、擬似イベントは幾何級数的に他の擬似イベントを生み出します。それらは、その数が多すぎるため、私たちの意識を支配している。 |

☆

●Empty fishing place and Demonstrations of

may 1968 in Bordeaux

(Gironde, France) - Rue Paul-Bert.

リンク

文献

その他の情報

Do not copy and paste, but you might [re]think this message for all undergraduate students!!!

++

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099