La Edad Moderna

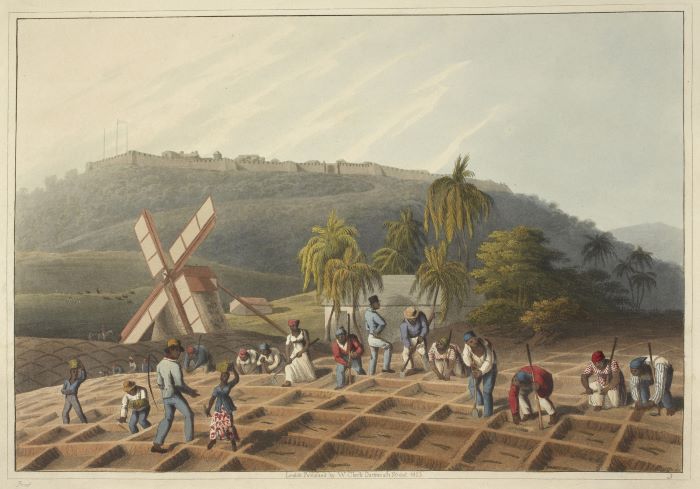

El sistema feudal continuó durante varios siglos, aunque tomando

diversas formas durante la aparición de los Estados nacionales y, sobre

todo con la formación de los imperios coloniales europeos, que se

expandieron sobre extensos territorios del continente americano. Así,

el imperio español en Hispanoamérica fue repartiendo las tierras y a

sus habitantes indígenas entre los conquistadores a través de las

instituciones conocidas como Repartimientos y Encomiendas. En el caso

de los cultivos de plantación y los hatos ganaderos, surgieron los

primeros latifundios agrarios en la América Latina, sustituyendo

gradualmente la mano de obra indígena por esclavos de origen africano,

principalmente procedentes de los países del Golfo de Guinea. Los

cultivos de plantación, las grandes haciendas y los extensos hatos

pecuarios fueron la base de un activo comercio entre América y Europa,

que se consolidó en el siglo xviii y, sobre todo en el XIX, ya

iniciándose la Edad Contemporánea mediante las enormes transformaciones

que ocurrieron en el mundo con la Ilustración, la Independencia de los

Estados Unidos, la Revolución Francesa, La Independencia de los países

iberoamericanos, la Revolución Industrial (que dio origen a una

verdadera revolución agrícola), el éxodo rural por la emigración de

campesinos hacia las grandes ciudades, el desarrollo de las

comunicaciones y transporte (ferrocarril y barcos de vapor) y el

extraordinario desarrollo del comercio que todos esos hechos produjeron.

|

近代

封建制度は数世紀にわたって続いたが、国民国家の出現、特にアメリカ大陸の広大な領土に拡大したヨーロッパの植民地帝国の形成に伴い、様々な形態をとりな

がら変化していった。こうして、スペイン帝国はヒスパノアメリカにおいて、レパルティメントス(Repartimientos)およびエンコミエンダス

(Encomiendas)として知られる制度を通じて、征服者たちに土地と先住民を分配していった。プランテーション栽培や牧畜の場合、ラテンアメリカ

で最初の農業大土地所有(ラティフンディオ)が出現し、先住民労働力は、主にギニア湾岸諸国から連れてこられたアフリカ出身の奴隷に徐々に取って代わられ

ていった。プランテーション栽培、大規模なアシエンダ、広大な牧畜は、アメリカとヨーロッパ間の活発な貿易の基盤となり、18世紀、そしてとりわけ19世

紀、啓蒙主義、アメリカ独立、フランス革命、イベロアメリカ諸国の独立、産業革命(真の農業革命をもたらした)、農民の大都市への移住による農村からの流

出、近代化が始まる中で、世界中で起こった大きな変革によって、その基盤は固まった。フランス革命、イベロアメリカ諸国の独立、産業革命(真の農業革命を

もたらした)、農民の大都市への移住による農村からの人口流出、通信・交通(鉄道や蒸気船)の発達、そしてこれらすべての出来事によってもたらされた貿易

の驚異的な発展によって、現代の始まりとともに確固たるものとなった。

|

La crítica que se le ha hecho al

latifundismo a lo largo de la historia desde el punto de vista social

es la rigidez de los aspectos que marcan la producción latifundista en

lo que respecta a los medios de producción (capital y trabajo). Por

ejemplo, una gran plantación de caña de azúcar tiene que ser una

empresa de mucho capital con muy poca mano de obra por unidad de

superficie porque si queremos subdividirlas en pequeñas parcelas para

darle trabajo a muchos más campesinos el resultado es, inevitablemente,

el fracaso a no ser, evidentemente, que se cambie el cultivo de la caña

de azúcar por otros cultivos más rentables como los plátanos, mangos,

naranjas u otros. Estas ideas están desarrolladas en el libro de Ester

Boserup[14] quien señala que con el aumento de la población y de la

producción agrícola, la concentración de la población en centros

urbanos resulta prácticamente inevitable. Así, Boserup señala que el

cambio tecnológico de la agricultura se produce al llegar a un punto

crítico la tasa de densidad demográfica con lo cual, no solo aumenta la

concentración demográfica en las ciudades, sino que se modifica también

la situación en el campo con el desarrollo técnico, el aumento de la

producción y, sobre todo, la diversificación de la economía, con el

inicio y crecimiento de empresas industriales y de servicios. La

diferencia entre las dos opciones marca un proceso de cambio a nivel

mundial que se ha venido produciendo en los pasados 100 a 150 años: la

disminución de la población campesina por el éxodo rural obliga a los

agricultores que quedan a adquirir más tierras (las de los emigrantes)

que tendrán que trabajar con el empleo de una mayor cantidad de

máquinas (aumento del capital) y sobre todo, también lo obligan a un

cambio en los tipos de cultivo que les permitan una mayor productividad

y rendimiento por hectárea.

La crítica del latifundismo que se ha venido haciendo desde el punto de

vista político se opone radicalmente a lo que se ha señalado en el

punto anterior. Así, la idea de una política anti-latifundista se ha

venido expresando en las constituciones de algunos países

latinoamericanos, como sucede en Ecuador con la Constitución de 1998,

la cual señala en su artículo 267 que se proscribirá el acaparamiento

de la tierra y el latifundio ([15]) o en la Constitución venezolana

donde se señala expresamente que el régimen latifundista es contrario

al interés social.[16] Ello sería una idea positiva y efectiva si

hubiera ido acompañada de un cambio de la tecnología, nuevos tipos de

cultivo, preparación de la población trabajadora para adaptarse a los

nuevos sistemas agrícolas y, sobre todo, de la mejora de la

infraestructura del medio rural (electricidad, vialidad, dotación de

servicios, etc.), que es deber de cualquier estado moderno.

Evidentemente, este proceso no se ha cumplido en Venezuela, lo que ha

llevado a un grave deterioro de la producción y productividad

agropecuarias. El mismo trabajo de Ester Boserup o el de Luelmo ([17])

servirían para ampliar estas ideas.

La crítica jurídica del latifundismo ha tenido consecuencias prácticas,

en la medida en que varios países han incorporado en sus constituciones

el concepto de función social de la propiedad,[18] que obliga a los

grandes propietarios a preocuparse por el adecuado aprovechamiento de

sus predios para bien de la sociedad, de manera que su objetivo

principal no sea la especulación con los precios de la tierra, sino que

contribuyan con el desarrollo económico y con el bienestar social y

cultural de la población, que eleven los salarios reales de los

trabajadores y mejoren sus condiciones de vida y que respeten el medio

ambiente y los ecosistemas.[19]

|

歴史を通じて、社会的観点から大土地所有制に対してなされ

てきた批判は、生産手段(資本と労働)に関して大土地所有制の生産を特徴づける側面の硬直性である。例えば、大規模なサトウキビ農園は、単位面積あたりの

労働力を非常に少なく抑えた、多額の資本を必要とする事業でなければなりません。なぜなら、より多くの農民に仕事を与えるために小規模な区画に分割しよう

とすると、必然的に失敗に終わるからです。失敗に終わる。もちろん、サトウキビの栽培を、バナナ、マンゴー、オレンジなど、より収益性の高い他の作物に切

り替える場合は別である。これらの考え方は、エステル・ボセルップの著書[14]で展開されており、同氏は、人口と農業生産の増加に伴い、人口が都市部に

集中することは事実上避けられないと指摘している。こうして、ボセラップは、農業の技術的変化は人口密度の率が臨界点に達したときに起こり、それによって

都市部への人口集中が増加するだけでなく、技術の発展、生産の増加、そして何よりも、工業やサービス業の企業の設立と成長による経済の多様化によって、農

村部の状況も変化すると指摘している。この2つの選択肢の違いは、過去100年から150年にわたって世界的に進行してきた変化のプロセスを特徴づけてい

る。農村からの人口流出による農民人口の減少は、残された農民たちに(移住者たちの)より多くの土地を取得することを強いる。その結果、より多くの機械

(資本の増加)を使用して作業を行わなければならず、とりわけ、1ヘクタールあたりの生産性と収量を向上させるような作物の種類への変更も余儀なくされ

る。

政治的な観点からなされてきた大地主制への批判は、前項で指摘した内容とは根本的に対立している。したがって、大土地所有制反対の政策という考え方は、

エクアドルの1998年憲法のように、いくつかのラテンアメリカ諸国の憲法で表明されている。同憲法第267条では、土地の独占と大土地所有は禁止される

([15]) や、ベネズエラ憲法では 大地主制度は社会的利益に反する と明記されている。[16]

これは、技術の変化、新しい作物の導入、労働者が新しい農業システムに適応するための準備、そして何よりも、現代国家の義務である農村部のインフラ(電

気、道路、サービスの提供など)の改善が伴っていれば、前向きで効果的な考えだっただろう。しかし、ベネズエラではこのプロセスが明らかに達成されておら

ず、農業生産と生産性の深刻な悪化を招いている。エステル・ボセルップやルエルモ([17])の研究も、これらの考え方を補完するのに役立つだろう。

大土地所有制に対する法的批判は、いくつかの国が憲法に「財産の社会的機能」という概念を盛り込んだという点で、実際的な結果をもたらした。

función social de la propiedad,[18]

を憲法に盛り込み、大地主に対して、社会のために自らの土地を適切に活用するよう義務づけた。土地価格の投機を主な目的とせず、経済発展と国民の社会

的・文化的福祉に貢献し、労働者の実質賃金を引き上げ、生活条件を改善し、環境と生態系を尊重するよう義務づけている。[19]

|

14. Boserup, Ester. Los

determinantes del desarrollo en la agricultura. Madrid: Tecnos, 1967.

15. Constitución de Ecuador de 1998, artículo 267

16. Constitución venezolana de 1999 Artículo 307.

17. Luelmo, Julio. Historia de la agricultura en Europa y América.

Madrid: Ediciones Istmo, 1975.

18. Pasquale, María Florencia (2014). «La función social de la

propiedad en la obra de León Duguit: una re-lectura desde la

perspectiva historiográfica». Historia Constitucional (15): 93-111.

ISSN 1576-4729.

19. Orrutea, Rogério Moreira (1998) Da Propriedade e sua Função Social

no Direito Constitucional Moderno. 1ª ed., Londrina: UEL.

|

14.

ボセルップ、エステル。『農業の発展の決定要因』。マドリード:テクノス、1967年。

15. 1998年エクアドル憲法、第267条

16. 1999年ベネズエラ憲法、第307条

17. ルエルモ、フリオ。『ヨーロッパとアメリカの農業の歴史』。マドリード:エディシオンズ・イストモ、1975年。

18.

パスクアーレ、マリア・フローレンシア(2014)。「レオン・デュギの著作における財産の社会的機能:歴史学的観点からの再読」。『憲法史』(15):

93-111。ISSN 1576-4729。

19. Orrutea, Rogério Moreira (1998) Da Propriedade e sua Função Social

no Direito Constitucional Moderno. 1st ed., Londrina: UEL.

|

https://es.wikipedia.org/wiki/Latifundio

|

|