返還後の世界へのアプローチ

Imagining a future world after

repatriation: a plan for an anthropology of good

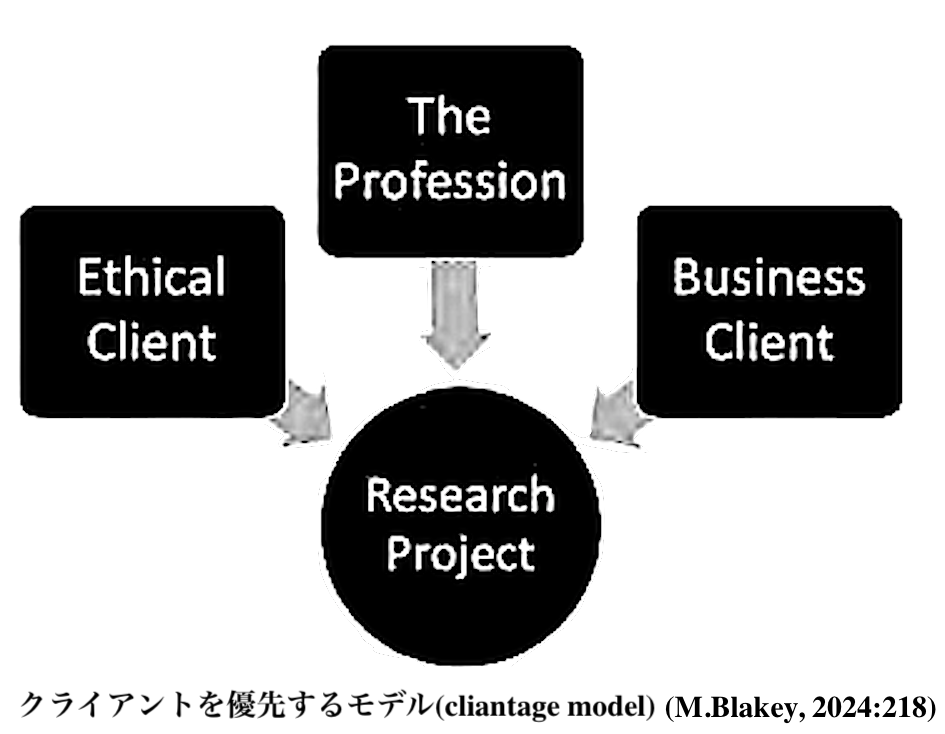

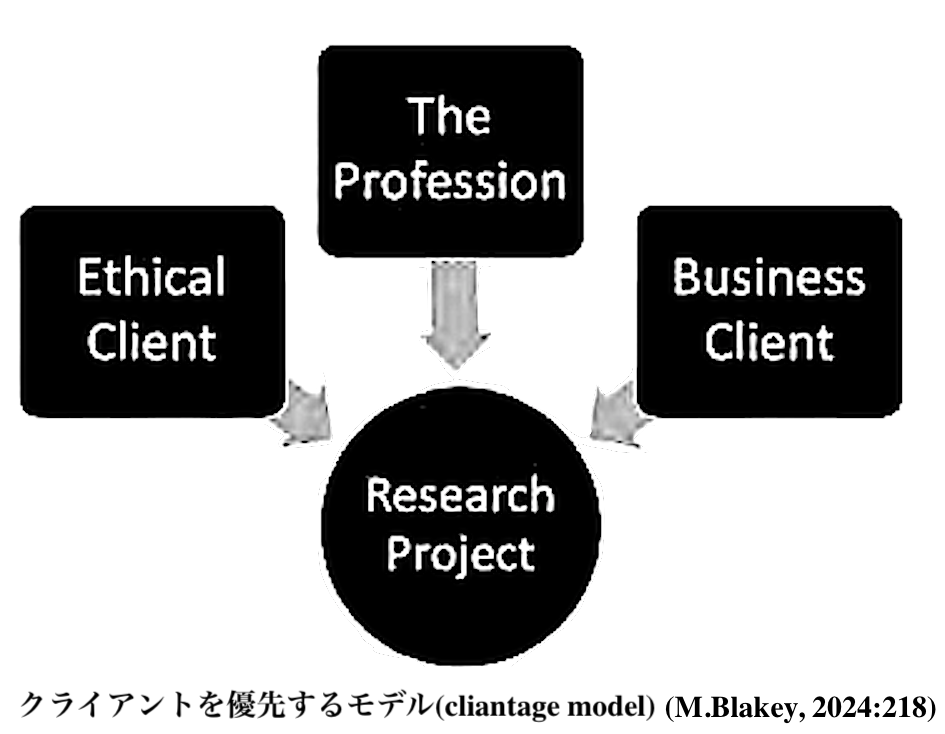

☆ I examine a case in which a group of Ryukyuan citizens have filed lawsuits against Okinawa Prefecture and Kyoto University, demanding the return and reburial of the remains of Ryukyuan people. The court ruling found that the actions of prominent anthropologists who stole the remains, which date back almost a century, were not questioned and that the plaintiffs had no ownership rights. However, the reaction of Okinawans hearing this news report was to point out that it was immoral in their cultural common sense. This feeling corresponds to what Iris Young calls 'structural injustice'. Physical anthropologists have shown no sign of responding to the return of the Okinawan human remains, claiming that they are valuable material for the elucidation of the 'origins of the Japanese'. When applying M. Blakey's Cliantage model to the future of the repatriation in Okinawa, physical anthropologists, the Profession, would be able to identify a conflict between the interests of the people of Okinawa. The Cliantage model will further the trend of 'anthropology of good' advocated by J. Robbins in the future.

| 1.現在はどんな時間に属するのか? 2023年9月22日に大阪高等裁判所で、「琉球民族遺骨返還請求控訴事件」の控訴棄却の判決がなされた。判決では「本件遺骨が控訴人らに帰属する主 張」は認められないとしたものである。しかし、結論の部分の「付言」のなかで、「遺骨の本来の地への返還は、現在世界の潮流になりつつある」と指摘し、返 還や移管をふくめ「適切な解決への道を探ることが望まれる」と言い切っている。最後に、1929年1月26日当時の『琉球新報』の文言をそのまま引用し、 「『無縁塚のべんべん草の下に淡い夢を見ていた骸骨』はふるさとの沖縄に帰ることを夢見ている——」と締めくくっている。 私は、ここに、それまでの議論において、遺骨の所有権あるいは帰属権をめぐる論争において遺骨がモノとして取り扱われていたことが、その判決文の最後で まったく違った様相をみせていることに驚きを禁じ得ない。すなわち「骸骨がふるさとに帰ることを夢見る」すなわち、モノではなく、なんらかの意思や感情を 持った存在であると、この判決文の著者たちは主張しているのである。これは、付言の中とは言え、驚くべき画期的な事件である。 私は、かつて自分が管理しているインターネットのウェブページのひとつで、「遺骨はすべからく返還すべし」という日本語で書かれたサイトの英訳に、 "Every remain has the rights of being returned"(遺骨は帰還するための権利を有している)と書いた。「遺骨を返還せよ」という呼びかけは、それを不当に所持している人に対する人間中 心主義的なはたらきかけである。しかし、「遺骨は家に帰る権利をもつ」という表現は、遺骨そのものが意思や感情をもった主体であり、一体一体に、その存在 の自己決定権を有したものと認めているように私は思えてならない。誰に所有されていようとも、遺骨そのものに自己決定権をもつという視座——パースペクテ ヴィズム——の変更がその先の判決にある。 日本政府は、「人種差別撤廃委員会」(CERD)や「人権委員会」などの国連人権条約機関の報告書の中で、琉球・沖縄の人々を先住民として言及していな い(1*)。しかし、CERDは2001年、日本政府の報告書の審査を通じて得た要約結果において、琉球・沖縄の人々が条約の対象であることを認め、次回 の審査で情報を提供するよう勧告している(2*)。2005 年に日本を訪問した国連人種差別特別報告者 (ドゥドゥ・ディエンヌ) は、琉球・沖縄の人々を「国民的少数派」と認定した(3*)。2009 年にはユネスコも琉球語を独自の言語として認めている(4*)。しかしながら、敗訴したとは言え、私たちはこの裁判の支援という実践活動を通して、裁判主 体の人たちが、これまでの判決文から、さまざまな正統化を引き出してきている。たとえば、裁判では訴訟主体を「琉球民族」からなるものとして認定している ために、日本政府よりも先に、先住民性を認めたと主張している。また「付言」がいう、関係諸機関による返還への動きが進むように勧告しているが、この勧告 を「返還がすすまない現状一般」を日本社会や政府に対して批判しているという文言として理解していることを、裁判後の支援集会で表現する。彼らの声が届く 範囲は決してひろくない。しかしながら、裁判の支援集会にはマスメディアのレポーターたちが多く参加し、かれらが制作した報道番組や新聞や雑誌の記事など で、すこしずつ日本社会に膾炙しつつある。 このような状況は、日本の自然人類学者たちにどのような社会的影響を与えるのか。遺骨返還という言葉がメディアで取り上げられるようになり、世間の関心 が高まる。また、専門家の中でも裁判の原告の支援者は、問題になっている論文の「研究材料」を発刊後すぐに、チェックをし、支援者に疑惑のある遺骨が研究 対象になっている場合は、元原告たちに報告し、支援集会で話題にとりあげるようになるだろう。また、当該研究者でなくても研究者としての倫理的使命感に駆 られて、良心的かつ平和的な抗議グループを組織し、その学会誌のジャーナルの研究倫理担当者に、疑念を晴らすように、私信をおくり、また場合によっては公 開質問状を出すといったことが起こるかもしれない。今日では、論文は電子ジャーナル化し、またオープンアクセス化により誰にでもアクセスできるようにな り、狭い専門家の間だけの流通に止めることは不可能である。このような状況のなかでは、自然人類学者たちは、専門外だが研究倫理を監視する「道徳的監督 官」の存在により、研究資料の取り扱い方は、それまでとは異なり、より慎重になることが予想される。今までどおりの研究をやりたい保守的な研究者は「研究 の自由」という権利が制限されるようなことに苦情を表明するかもしれないが、それに対して、先のような社会問題化した「返還」の現状を知るマスメディア は、研究者たちの権利の擁護に論陣を張るとは到底思えない。 つまり、このような研究推進の「閉塞」状況あるいはボトルネック状態を打開するためには、政府や大学機関よりも、学会が先導してまず返還を実現化したあ とに、その遺骨の権利をもつ個人や団体に対して改めてインフォーム・ド・コンセントをもとめて研究を「再開」することである。論文の研究の倫理上の配慮や 利益相反についての記載も、よりスムースにいくはずだ。 このことは、遺骨返還に関与しない人類学者にとっても、ポストコロニアルという時代における人類学の姿勢に対して一石を投じることができる。1988年 にエドワード・サイード(2006:302)は「人類学がいままでの姿を忘れてべつのかたちを取り、帝国主義側とその敵対者の両方から浴びせかけられる挑 戦に応えることができるか」という審問を投げかけた。日本で遺骨問題を論じることは、先住民の権利としての返還を受ける権利の実現について、「人類学が人 類学として異なったものになれるかどうか」できるかの境目に、サイードが書いた30数年後にようやく本格的議論がはじまろうとしているのだ。 |

(1*)CCPR/C/JPN/CO/5

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/401/08/PDF/G0940108.pdf?OpenElement

(accessed December 29, 2022), CERD/C/JPN/CO/7-9 (リンク切れ現在所在場所不詳) →代替サイト:https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx (2*) UN Doc. CERD/C/304/Add.114, 27 April 2001, para 165. (リンク切れ現在所在場所不詳) →代替サイト:https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx (3*) UN Doc E/CN.4/2006/16/add.2.24 January2006, paras. 6, 51-53.(リンク切れ現在所在場所不詳) →代替サイト:??? (4*)UNESCO (2009): Interactive atlas of the world’s languages in danger. (リンク切れ現在所在場所不詳) →代替サイト:Atlas of the world's languages in danger 以上の情報は、Yugo Tomonaga(2024) https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2314528 から. 代替サイト Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Japan |

| 2.遺骨研究を中断させている状況としての構造的不正義 2018年12月に松島泰勝らが京都大学に琉球民族の遺骨の返還を求めて京都地裁に提訴した。それに関連したシンポジウムや研究会が翌2019年からは じまった。2019年暮れから2020年はじめにかけて私はシンポジウムに参加し、はじめて百按司墓への墓参をした。シンポジウムが終わってから那覇の商 店街の店で、私は土産の陶器の食器を購入しようときに、店の窯元の家族の人と沖縄にきた理由を話した。それは、百按司墓からの遺骨の戦前の盗骨について裁 判を支援し、そのことについて研究しているだと説明した。その店の女性は、遺骨が研究目的で盗まれたことについては、不案内であったが、ひととおり私の説 明を聞いたあとに「なんでそんなひどいことをするんですかね?じぶんのオヤ・キョウダイの遺骨が盗まれることを考えると心が痛みます」と表現した。この驚 きと怒りは、私たちが日常の生活世界で経験している「倫理の徳目」から生まれてくるものであっただろう。 遺骨問題について不案内な人や学生たちに、そのテーマで話すと、ほとんどの人が直感的に何かがまちがっていると応答する。だが、すぐには、彼らは誰が間 違っているのか、誰に責任があるのかを表明できるものは僅かである。裁判の原告なら、自分たちの民族の祖先の遺骨を盗んだ当時の研究者が悪い、その歴史的 責罪を十分に認識することなく、研究資料をほぼ一世紀にわたって「保管」しそれを「研究材料」として利用している大学や研究施設、あるいは学会の公式見解 として「返還しないように」大学や研究施設に助言をする学会の大物(ビッグマン)や、それを管理監督している文部科学省が悪いということが指摘できる。し かし、多くの人は、そこから得られる科学的成果や、真理探究としての研究を、頭ごなしに即中止せよという、原告側の主張は、「強すぎる」と感じ、判決の 「付言」のように、被告と原告の側での裁判外の「対話」が必要だという、両者の歩み寄りが必要だと助言する。 アイリス・ヤング(2011:45=2022:78)によると、このような不正義の感覚は、従来の危害や不正への感覚とは異なるという。従来の危害や不 正とは、おおきく2つに大別される。すなわち、個々の相互行為から生じるものと、国家やその他権力をもったものによる政策や特定の制裁によるものである。 ヤングは、それらが複雑に絡み合ったものを構造的不正義(structural injustice)と読んでいる。しかしながら、不正義や罪の感覚を生み出すヤングの2つの分類は、単純すぎる分類だろう。カール・ヤスパースは、第二 次大戦でナチス・ドイツが敗北した1945年の暮れから1946年の冬にかけて、バーゼル大学からハイデルベルグ大学に戻りドイツの国家や国民全体に対す る戦争犯罪について考えるための授業を展開した。彼は、罪に、大きく4つの次元があるとした。1)刑法上の罪、2)政治上の罪、3)道徳上の罪、そして、 4)形而上の罪、である。そして、その罪を断罪する、つまりゲート・キープするのは、それぞれ、1)裁判所、2)戦勝国、3)自分の良心、そして、4) 「神」だと言う。最後の四番目の「神」は、キリスト教の神よりも、むしろ(あらゆる宗教がもっているような)超越論的な存在が禁じる罪である。あるいは、 言い方を変えると状況に依存しない普遍的倫理の「声」というべきものかもしれない。ヤスパースにとってナチスドイツの戦争犯罪にたいして戦後のドイツ国民 が考える重要な罪は、法や政治などの領域が介在しない、3)道徳上の罪、と4)形而上の罪にあると主張する。なぜなら、その罪を弾劾する規範というもの は、前二者は、「外からの声」に左右されますが、後二者はともに「内から声」によるものだと言うからである。 ヤングがいう構造的不正義は、個々の相互行為(ヤスパースのいう(1)(3))と国家や権力からの危害や不正(ヤスパースのいう(2))や、さらに形而 上の罪からきているが、言い方かえると、一般の人たちが感じる不正義とそれを糺す感覚は、ヤスパースのいう「内からの声」と関連したものであることは容易 に推測できる。 |

|

| 3.構造的不正義と意識化 遺骨や副葬品が、インフォームド・コンセントなき時代に盗掘されて、大学や研究機関あるいは博物館にある状況は、遺骨や副葬品を管理し慰霊行為を実践している人ないしは集団からみればヤングのいう構造的不正義の状態にあるということができる。 ヤングは、人々の経済的な貧困を説明する際に、それを語るディスコースが、個人の自己責任と社会経済構造的要因に訴える二極分解していることを指摘し て、実際はこの二極のあいだに複雑に絡み合った要素があるのではないかと考えた。彼女は、サンディ(仮名)というシングルマザーの女性が部屋を借りるの に、それがわかる前には空室があると言われたのに、シングルマザーだと知られた直後に部屋はすでに契約されたと断られた事例を取り上げて、彼女がどのよう な社会環境で育ったのか、シングルマザーになった来歴、そして、今なぜ彼女が新しく部屋を借りなければならないかというストーリーを解説しながら、それぞ れの人生の段階で、さまざまな社会経済的要因や排除からなりたつことを明解に説明した。それは、組織的で意図的な排除ではなく、アダム・スミスの市場の理 想とは逆に、「構造的不正義は、多くの個人や諸制度が、一般的な規則と規範の範囲内で、自らの目的や関心を追求しようと行為した結果として生じる」と説明 している(ヤング 2022:90)。 構造的不正義に対する責任についてヤングはどのように考えたのだろうか。彼女は、個人的自己責任においても道徳的責任においても問われる帰責モデル (liability model)だけでは不十分と考える(2022:173)。彼女はそのモデルの代案として構造的不正義を問題化し、その原因を究明するための探究方法を社 会的つながりモデル(social connection model)として概念化した。 日本において遺骨返還が進まない背景を考え、それに対して運動当事者や支援者が、未来の活動にむけて再び動き出す時、その問題の探究にヤングの社会的つながりモデルは有効である。 遺骨返還の推進は、アメリカ合衆国では、NSAGPRAをはじめとして、連邦法による規制と、その規制のもとで、それぞれの研究機関が、遺骨返還につい て、研究倫理上の観点から、情報公開をおこない、返還をすすめる手続きが進んでいる。もちろん、日本と同様に、研究の自由という理由をもって、諸法に抵触 しない範囲で、施設内倫理委員会(IRB)の認可のもとに、未だ返還されない研究は世界中で進んでいる。しかし、それらの監視する、先住民運動や市民の動 きはより組織化され、連携体制ができている。マスメディアもそれに関心をもつことは、遺骨を研究材料にする研究は、これまで以上に透明性が求められるよう になってきているからである。 先住民やエスニックマイノリティには、自分たちの集団の来歴を知る権利があると同時に、研究材料として収集されたものを、再び取り戻し、彼らが考える適 切な方法を通して埋葬する固有の権利を有している。これらの権利遂行の便宜を図るのは、中央政府であり、また、それぞれの研究機関であることは言うまでも ない。また、そのような活動をファシリテートする人類学者の自由意思にもとづく参加もまた、当事者たちの同意があれば可能である。 遺骨返還というテーマを通してアイヌと琉球民族が現在つながっている。それぞれの過去の収奪の歴史についてもまた現在での返還の経緯なども、それぞれの 民族において共通点と相違点をもっている。それらは、遺骨返還運動にむかいあう当事者が直面する社会的不正義のあり方の違いを生み出している。他方、それ ぞれの解決にむけて、考察する際に動員される社会的つながりモデルを通して、両者の民族は意見や情報の交換が可能であり、お互いの戦略について相違を意識 することが可能である。パウロ・フレイレの意識化は非常に重要である。意識化とは、かりに漫然と行為している時に、自分はそのことについて何を考えている のかとあえて自覚する思考の習慣のことである。シングルマザーのサンディがアパートを探し、賃貸業者から突然断られたことを、ヤングがその背景にあるさま ざまな社会的排除の意味を関連づけて、私たちに説明していることは、意識化の好例である。 日本の先住民に対する遺骨問題の現状の意識化とはどのようなものだろうか? 1)那覇のお土産物屋の店員が盗骨問題になげかけた最初の反応「じぶんのオヤ・キョウダイの遺骨が盗まれることを考える」は、その意識化の第一歩である。 2)このことが、盗骨事案が戦前に起きていることを理解するのは、歴史のなかに事件を位置付けることだ。 3)遺骨の空間的移動について考える:百按司墓という伝統的な葬制は、外来者——とりわけ人類学者——に対して遺骨が露呈されて保存されるという「採集」という窃盗行為を誘発させる原因となる。 4)盗骨を実際におこなった研究者は、先行研究による遺骨の状況について情報を得ており、また、彼の指導者は、採集が容易であることを示唆する(犯罪用語では教唆する)。 5)盗骨行為は、研究のために必要だという、目的が手段を正当化するという、倫理的逸脱行為の可能性を示す。 6)実際に採集に関わった研究者は、将来の研究資料のデータの管理という観点から、事前の計画をおこない、地元の行政や警察関係者にアクセスし、それを確 実にやりとげるという計画性をもっていた。その延長上に、研究者はフィールドノートをとり、採取に関する記録をとった。また、研究上重要なエピソードの記 録を後で思い出し述懐することまでおこなう。 7)採集したものは研究に供するために、墨書を記載し、またラベルを貼り付けて、資料として保管するという作業を研究室においておこなっている。これは略奪者も含めて採集する者たちの基本的ハビトゥスである。 8)そのような採集の記録が、調査される側の先住民からみれば、「じぶんのオヤ・キョウダイの遺骨」が観察や実験に供されることは、自分の心身が傷つけられることと、おなじような経験をすることになる。 9)研究者、先住民、また、このような歴史的事実を「意識化」した多くの人は、仮に科学的な手続きにもとづいて遺骨が採集されたとしても、現時点での研究の手続きという観点からみて問題含みのものであることを自覚する。 10)それゆえ、遺骨を今後とも研究に使いたい研究者も、また遺骨を奪還して、しかるべき方法で再埋葬したい当事者は、倫理的・法的・社会的連累 (ethical, legal, and social implication, ELSI)の知識を動員して、自分たちの行為を正当化するために「言説」をつくりあげる(Ikeda 2020)。また、それを裁判の内外の紛争解決の場に持ち込んで、自分たちの正当性を主張する。 このような意識化を通して理解できることは次のような点である。(1)本来は研究者たちが研究者のコミュニティとスポンサーに対しておこなう社会的側面に おける広い範囲も正当化のスローガンになる倫理的・法的・社会的連累の観点をロジックを使ってこれまでの研究も、これからの研究を正当化する可能性があ る。 |

|

| 4.返還の裾野を広げるための方策(実践的課題) 琉球民族遺骨返還訴訟の社会的意義は、おおきく次の3つに表現されよう。すなわち(1)訴訟そのものは盗骨された子孫の末裔が日本の民法上の祭祀承継者 との主張をおこない、その返還を求めたこと。(2)裁判上の訴訟主体であった祭祀承継者を、その社会運動のプロセスにおいて「琉球民族」へと拡大し、琉球 民族が支配民族(「ヤマト」)に踏み躙られている琉球の植民化が現在も続いていること。(3)被告である遺骨を保管している京都大学側に対して、収集のプ ロセスのなかでインフォームド・コンセントがなく不当に持ち去られたために、今後ともその遺骨を研究に供することを世論に訴えて知らしめたこと。すなわち 学知の植民地主義が継続状態であるものを、今後琉球民族の承認なく、研究に供したことが明らかになれば、今後も類似の申し立てがおこなわれることを、科学 者集団に知らしめたことである。 そのため元原告やそれを支援する研究者がいるために、今後、これらの訴訟対象機関にあった沖縄から持ち出された遺骨は、謝罪や返還など新しいブレイクス ルーが起こらない限り、「見えない倫理的監視」——いわばダモクレスの剣(sword of Damocles)の存在——を通して実験が中断されたままになるだろう。全面返還にも、無条件の研究継続にもならないために、元被告であった京都大学 (およびその管理当局である文部科学省)は、元原告を含む「琉球民族」に対してなんらかの協議すなわち対話を行わない限り、この状況は打開されない。 しかしながら、現実の国内政治では沖縄県民や琉球民族と本島の日本民族(ヤマト)の間に見えない壁があり、日本の全体社会のなかで前者の民族を排除する 傾向があるのに、日本における人類学研究は、古代琉球人の骨が「日本人の起源」(5*)を明らかにするために、徹頭徹尾重要な研究テーマとして「貴重な資 料=モノ」という姿勢を崩していない。このような姿勢は、かつてケネウィック・マンをコーカソイドの古代人骨として、長くNAGPRAの適用範囲外として 返還を拒否してきたスミソニアン自然史博物館の法人類学者たちが主張と似てなくはない。しかしながら、自分たちのための研究対象を手放したくないために、 誤った仮説にしがみつくという研究者のエソロジーは、日本でも同様に観察された(Thomas 2000)。これらのことに介入するための方途として、マイケル・ブレイキーらによるニューヨーク市のアフリカ人埋葬地プロジェクトで採用した「クライエ ントを優先するモデル(cliantage model)」の沖縄の遺骨返還の適用について最後に考察したい。 ブレイキーによる「クライエントを優先するモデル」は、研究者による公共的関与(public engagement)のあり方のひとつである。公共的関与とは、市民、地域の非営利団体、企業や政府を結びつけ、人びとの生活に影響を与える問題を解決 する方法のことである。公共的関与にもとづくプロジェクトは、誰もが、その集会にあつまり、問題について話し合うことからはじまる。そして、市民、地域の 団体、企業、そして政府は、問題の解決にむかって、アイディアや意見を出し合う。そこではお互いの意見に耳を傾け、何をすべきか、誰がそれをおこなうべき かを共に決めることである。パートナーたちが、問題に対処するために計画を立てる際には、多くの対話、思考、学習がおこなわれる。そのような学習の機会に は、先に触れたようなフレイレの意識化の技法などが使われる。そして、そのような分業と共同作業が明確化されたら、全員が行動を起こす。これらは、人類学 者のソル・タックスが指導した、1930年代後半から60年代の初頭までメスクァキィ(Mesquakie)——かつてはフォックス・インディアンと呼ば れた——住民と学生が協働した調査プロジェクトであるアクション・リサーチの方法に酷似する。  ブレイキーは、アフリカ人埋葬地プロジェクトの遂行において、クライエントを優先するモデルを制度化した。そこでは、倫理的責任を負うクライアント (ethical client)であるアフリカ系アメリカ人コミュニティが、研究調査を許諾する権限をもつ。専門家の集団は、調査の申請にたいして、倫理的責任を負うクラ イアントに対して説明責任をもち、研究計画をたてる段階でクライアントが求める研究課題をどのように反映させるか議論を重ねる。プロジェクトの計画立案が なった際には、次に財源を支出するスポンサーであるビジネス・クライアントとそのフィージビリティに対して説明するのみならず、倫理的責任を負うクライア ントとの3つのセクターとの会議や調整を経て、最終的に調査研究プロジェクトをおこなう。このような手続きを経て、過去のコロニアルな差別や研究倫理上の データの収奪などの経緯が反省的にレビューされる。このような意識化の過程を通して、ブレイキーはさまざまな知識と技術に関する可能性と限界が3つのセク ターの間で共有化され、最終的に「知識の民主化」が起こると主張する。 ブレイキーのクライエントを優先するモデルを、私たちがかかわってきた、琉球民族の遺骨の返還と和解後の研究の推進に関してあてはめて考えてみよう。そ こでは、倫理的責任を負うクライアントとは、琉球民族のことであり、遺骨の返還を受けたときに、その管理と保管あるいは再埋葬に対して倫理的敬意をもって 遺骨を取り扱うコミュニティである。専門家集団とは、これまで遺骨研究をしてきた自然人類学者、盗骨の経緯を分析する歴史学者や人類学者、遺骨研究の倫理 を検討できる生命倫理学者、伝統的な遺骨埋葬や埋葬方法の歴史的変化などを研究する文化人類学者などからなる専門家集団である。そして、ビジネス・クライ アントとは、倫理的責任を負うクライアント、専門家の集団、のマネジメントや研究経費を提供する中央政府や地方政府、場合によっては資金を提供する企業や 非営利団体なども、そこに参入することができる。これらのセクター内あるいはセクター間の関係は、民主的に運営されなければならない。 このようなクライエントを優先するモデルを、琉球遺骨返還に関わったさまざまな当事者に提示して、どのような形で参加できるのか、まず対話のための集会 がもたれる必要がある。そこで必要なコンセンサスは、倫理的責任を負うクライアントは、遺骨研究に対して闇雲な反対をしているのではなく、まず、専門家の 集団が過去の遺骨返還に関する歴史的経緯について意識化すること——そのためにはさまざまな意見をもつ研究者たちによるピアレビューと最低限の共通認識が 必要である——、そして、そのような共通認識をもって、倫理的責任を負うクライアントに対して、謝罪の表明がなければ、遺骨返還問題に対しての前進はあり 得ないだろう。 琉球遺骨返還運動から、私たちが学ぶべきことは、過去の専門家の集団が、現在倫理的責任を負うクライアントに、意図的あるいは非意図的に研究倫理上の過ちあるいは構造的不正義の一端を冒してきたことをまず反省から、新たな一歩を踏み出すことができるのである。 |

(5*)日本の人類学者や考古学者

が、「日本人の起源」という日本国民に人気のある話題に言及する時に、その日本人の定義には、ヤマトという人種概念が付着していることは明らかである。こ

のようなバイアスのある「日本人」という用語を回避して、歴史的、地理的に分布する「古代の人口(ancient

population)」という用語に置き換えてみれば、どのタイプの集団が、どのように移動し、また隣接する集団や遠方の集団との類縁関係を、そのまま

スライドして説明できるはずなのに、日本の研究者はそれを行わないのは、仮にレイシストではないにしても、知的怠慢の誹りを免れることはない。 |

| 文献 - 土橋芳美(2017)『痛みのペンリウク』札幌:草風館 - 知念正真(1994)「人類館」『沖縄文学全集 戯曲 II』沖縄文学全集第11巻、Pp.96-130、東京:国書刊行会 - エドワード・サイード(2006)「被植民者を表象する」『故国喪失についての省察 I』大橋洋一ほか訳、Pp.272-303、みすず書房 - カール・ヤスパース(1965)『責罪論』橋本文夫訳、ヤスパース選集10、理想社 - ブレイキー、マイケル(2024)「ニューヨーク市のアフリカ人埋葬地プロジェクト:生物考古学におけるより高い倫理基準を求めて」アイヌ・先住民研究, 4, 213-232 10.14943/Jais.4.213 - アイリス・マリオン・ヤング(2022)『正義への責任』岡野八代・池田直子訳、岩波書店=- Young, Iris Marion (2011)Responsibility for justice. New York Oxford University Press. |

|

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆