Leisure Society and Ecological Tourism

余暇社会とエコツーリズム

Leisure Society and Ecological Tourism

余暇社会におけるエコツーリズムの位置

余暇概念によって裏付けられ、可処分所得を消費する行動としての“近代観光”は産業社会の成 立ともに始まった。

他方、消費する側からみた近代観光というライフスタイルは、それが発生した西ヨーロッパとい う地域性を超えて、いまや全世界の、とくに上流および中産階級に普及しつつある。特定の歴史的・社会的条件のもとで生まれた生活の様式が世界を席巻するよ うになった。

しかしながら、それはすべての人々が同じような“観光”をおこなっているのではなく、(余暇

概念に基づく消費という基本型をもつながらも)さまざまな形で観光を展開している。また同じ社会の人々のなかでも、旅行する個人や集団の主体的な選択に

よって、多様な観光形態が見られるといっても過言ではない。

19世紀末の富裕階級を「余暇階級」(leisure

class)としたT・ヴェブレンは、彼らの消費パターンの目的が実質的なものの消費にあるのではなく、他者に「見せびらかす消費=衒示的消費(げんじて

きしょうひ)」

(conspicuous

consumption)であるとした。20世紀末の日本の外車(とくにヨーロッパ車)の崇拝と購入などは、「質がよく安全性が高く、機能の充実した車」

であると消費者を煽るメディアの追い風にのった、ある種の見せびらかす消費といえよう。しかし、このようなひねくれた見方を取らなくても、現代の中産階級

は、その見せびらかしの程度は慎ましいもののさまざまな差異の記号――たとえばブランド品、家具調度、生活スタイルなど――をもって小さな見せびらかしの

消費そのものを実行している(→「エコ・ツーリストと熱帯生態学」)。

このようなことが可能になるのは、商品の価値が相対的に下がると同時に、付加価値やブラン ド、素材などその商品の種類を生産する社会においてである。19世紀末のアメリカ合衆国の余暇階級は一握りの人たちであったが、20世紀末の日本の余暇を 享受できる階級は社会の大多数を占める中産階級にある。

形態は同じくしながら(世界的な規模で展開しつつある)近代観光において、観光にこめる人々 の意味や価値には、多様な広がりがあると同時に、それが固定的に決まらないという事情がある。これは、近代観光にこめる意味や価値が文化や社会によって一 元的に決まっているのだという強迫的な観念をもって、観光現象を調査することの不可能性を示唆している。(→これは、ワールドミュージックなどの受容/消 費のパターンなどとよく似ている)

(先進諸国の中産階級を意識する)現代の観光の最大の特徴は、“観光において消費されるイ メージ”が次々と変化していることである。現代の観光が、人々がそのイメージを投射しやすいメディア(媒体・手段)と化しているのである。旅をしたいとい う「欲望」が、いったいどこからもたらされたのかは、依然不明ではあるが、観光が何を人びとに見させようとするのかは、時代における社会条件の変化ととも に、今後はより早いサイクルで変わっていくかも知れない。

しかし、多くの国際観光客としてのエコーツリストは、比較的裕福であるし、身につけているアウト

ドア製品も地味なわりに高級品が多い。そのため、衒示的消費と言って

も、いわゆる「違いのわかる人」にだけわかる「趣味」(カント、ブルデュ)なのである。そのため、もし仮に、エコツーリズムが、衒示的消費になるとしても、どの部分が誇示的であるかを、明確に示さないと、このことは証明にはならない。

解説

衒示的消費(げんじてきしょ うひ) (conspicuous consumption):「〈目立つための消費〉という意味であり,誇示的消費とも訳す。その最も単純な場合がostentatious consumption,つまり〈見せびらかすための消費〉である。たとえば,きわめて高価な商品を社会的威信をうるために消費するような現象がそれにあ たる。T.ベブレンが《有閑階級の理論》(1899)でこうした種類の消費を論じたことにちなみ,〈ベブレン効果Veblen effect〉ともよばれる。ベブレンによれば,上層階級は生活維持のための労働を免れており,政治,軍事,宗教,スポーツあるいは学問などの活動にもっ ぱら従事する」世界大百科事典 第2版)

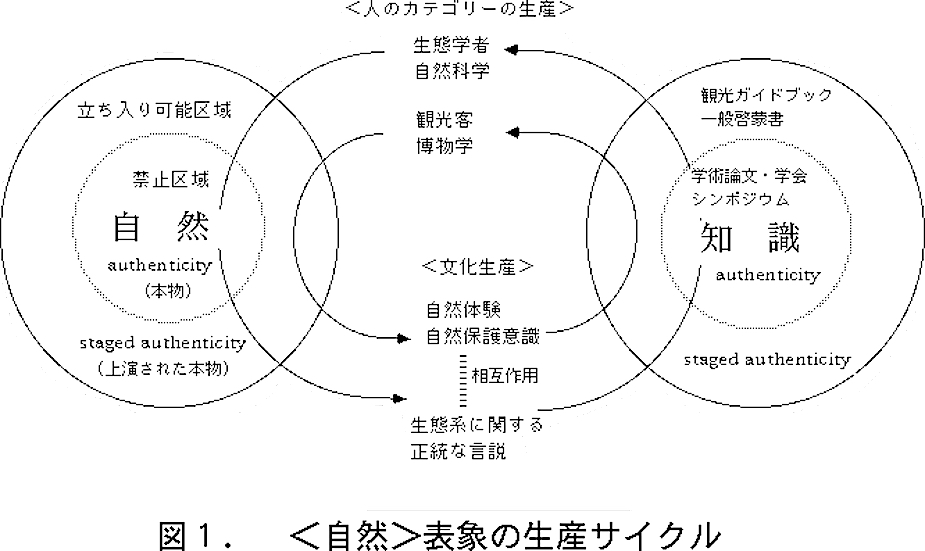

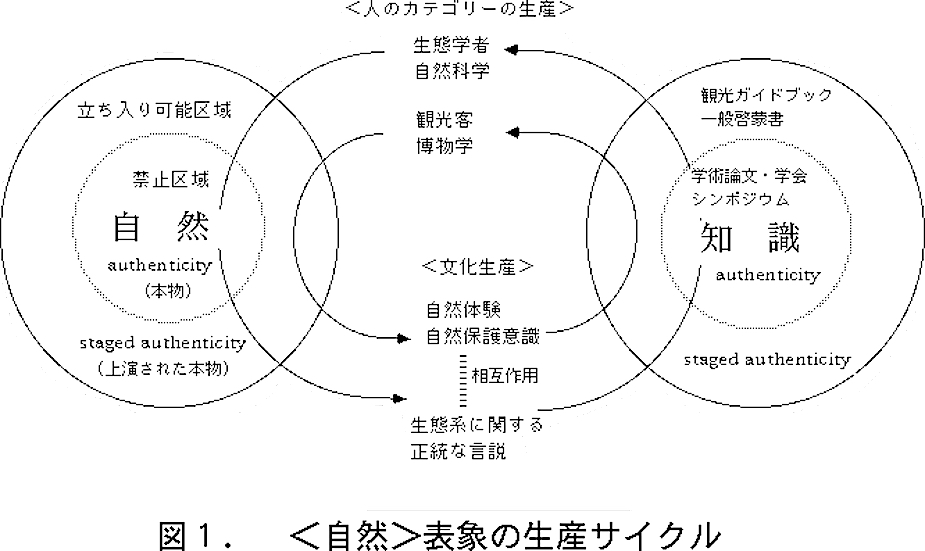

知識と情報を楽しむツーリズムとしてのエコツーリズム

エコツーリズムリンク

リンク

文献

その他の情報