純粋理性のアンチノミー

Antinomy of Pure Reason

☆ アンチノミーは矛盾という意味である。カントの純粋理性のアンチノミーは2つに分類される:1)数学的なアンチノミーと、2)動態的なアンチノミーである。

1)数学的なアンチノミーには、次の2つの問いが含まれる;1−1)宇宙[世界]は有限であるか、宇宙[世界]は無限であるか。そして1−2)物質はほかのものに還元可能か、還元できない唯一のものか。

2)動態的アンチノミーは、次の2つの問いが含まれる;2−1)人間には完全な自由があるのか、それとも、人間はあらかじめ決定されているのか(決定論)。そして2−2)神は存在するのか、それとも神は存在しないのか

★アンチノミー(Antinomy) (ギリシア語 ἀντί, antí, 「against, in opposition to」, νόμος, nómos, 「law」 )とは、2つの概念[のあいだ]の現実的または明白な相互矛盾を指す。論理学や認識論、特にイマヌエル・カントの哲学において用いられる用語である。「絶 対的真理は存在しない」というような自己矛盾した言い回しは、この文自体が絶対的真理である(=「絶対的真理」が存在するという事実について言及してい る)ことを示唆しているため、その文の真理(=絶対的真理などない=存在しない)を否定していることになり、アンチノミーとみなすことができる(→「アンチノミーまたは二律背反」)。

| 4. 世界と合理的宇宙論 https://plato.stanford.edu/entries/kant-metaphysics/ カントが否定した合理主義形而上学の第二の学問分野は、合理的宇宙論である。理性的宇宙論は、「世界」の性質と構成に関する議論に関わるものであり、「世 界」はすべての現われ(空間と時間における物体と出来事)の総体として理解される(A420/B448)。世界についての議論は、カントの形而上学の否定 において特に重要な位置を占めている。カントは、宇宙論における形而上学的な議論を否定するという課題に取り組んでいるだけでなく、これらの対立のいくつ かの解決は、彼自身の超越論的観念論のための間接的な論拠を提供すると主張している。 |

|

| 宇宙論の分野では、理性は各論点に関して対立する論(「テーゼ」と「アンチテーゼ」)を引き起こすからである。したがって、ここでのケースはパラロギスム とは異なる(後述するように、イデアルとも異なる)。この違いの理由は、問題となっている理性の観念の性質にある。世界」という観念は、無条件ではあるが 何らかの形でなお感覚的な対象の観念であると称している(A479/B509参照)。明らかに非感覚的な形而上学的実体であるはずの魂や神とは異なり、す べての出現の総体は、特に時空間的な対象や出来事を指している。カントは、魂や神の観念が "擬似理性的 "であるのに対し、世界の観念は "擬似経験的 "であると指摘することで、世界の観念のこのユニークな特徴を強調している。まさにこの観念の特徴(何らかの感覚的な対象を指していると同時に、その対象 を無条件の全体性としてすでに与えられていると考えること)が、2つの対立する論証を導くのである。というのも、取り上げたそれぞれの問題(世界の有限性 対無限性、自由対因果性など)に関して、人は広範に「教条主義的」(プラトン的)なアプローチを採用することも、広範に「経験主義的」(エピクロス的)な アプローチを採用することもでき、それぞれが条件の全体性を考える異なる方法を反映しているからである(A471-2/B499-500参照)。より具体 的に言えば、無条件を出現の了解可能な根拠として考えるか、あるいはすべての出現の(たとえ無限であっても)総体として考えるかのいずれかである。残念な がら、これらの概念的戦略はいずれも満足のいくものではない。究極的な(理解可能な)始まりというテーゼの関心に対応することは、理解にとって「大きすぎ る」何か、経験的に決して出会うことのない何か(例えば、自由、究極的に単純な物質)を措定することである。このように、テーゼの立場は、無条件のものに 対する理性の要求を満たすものではあるが、(無意識のうちに)理解可能な領域へと逃げ込み、あらゆる時空間的経験において与えられるもの、あるいは与えら れる可能性のあるものを抽象化した説明を提供することによって、そうしているのである。しかし、経験主義的なアプローチを採用することは、最終的な分析に おいて、これ以上報われることはない。アンチテーゼの立場は、「自然自身の資源」の中にしっかりと留まってはいるが、理性のアイデアの要求には決してかな わない。このような戦略は、理性にとって「小さすぎる」のである。理性は、あらゆる分別の基準を超えて考える能力を持ち、より徹底的な説明を要求している にもかかわらず、である。さらに悪いことに、アンチテーゼの議論は、時空間領域を超えることを拒否することで、その反対と同様に独断的なものとなってしま う。このように仮定することは、カントにとっては我々の直観の主観的な特徴(感性の形態、空間と時間)にすぎないものを、あらゆるものに対して成り立つ普 遍的な存在論的条件であるとすることである。 | |

| 宇宙論的論争では、双方が正反対のことをうまく論証できるように見えるので、カントは、理性が、それ自体における見かけと事物との間の彼自身の超越論的区 別を採用しない限り、必然的に陥る(そして、理性はその中に留まる)「対立」の劇的な展示物を、アンチノミーに見出すのである。理性が自分自身と葛藤する という歴史的大失敗は、理性が二つの選択肢の間で揺れ動き、どちらも不満なく受け入れる(あるいは棄却する)ことができないことを劇的に示している。未解 決のまま放置されると、この対立は懐疑的絶望を引き起こすという意味で、「純粋理性の安楽死」(A407/B434)につながる。 | |

|

4.1 数学的アンチノミー 純粋理性には4つの「反知性」があり、カントはそれらを2つのクラスに分類している。最初の2つの反知性は「数学的」反知性と呼ばれているが、これはおそ らく、それぞれの場合において、感覚的対象(世界そのもの、あるいはその中の対象)と主張されるものと、空間と時間との関係を問題にしているからであろ う。カントがこれらの一連の議論を否定する重要かつ基本的な側面は、これらの対立のそれぞれが根本的な誤りにまで遡ることができるという彼の見解にある: |

|

|

もし条件づけられたものが与えられるなら、それ自体絶対的に無条件である条件の系列全体もまた与えられる。 感覚の対象は条件づけられたものとして与えられる。 その結果、感覚の対象のすべての条件の系列全体は、すでに与えられている。(A497/B525参照)。 |

|

| カントによれば、この議論にはいくつかの問題がある。その一つは、無条件が "すでに与えられている "という大前提にある。カントが主張する問題は、そのような全体性は経験において決して出会うことがないということである。すべての条件の総体がすでに与 えられているという合理的な仮定は、それ自体においてのみ成立する。見かけの領域では、全体性は、有限な言説的知識者である我々には決して与えられない。 われわれが外見に関して言う資格があるのは、無条件が課題として設定されていること、説明を求め続ける合理的な処方箋があることくらいである (A498/B526-A500/B528)。しかし、有限の(感覚的な)認識者である我々は、知識の絶対的な完成を達成することはできない。そうできる と仮定することは、恐るべき超越論的実在論者に特徴的な知の神中心モデルを採用することである。 | |

| 世界という観念のこのような仮象化、つまり、世界が心とは無関係な対象であると見なされることは、数学的な2つのアンチノミーの両者を動機づける根本的な 仮定として作用する。第一の反知性は、時空間世界の有限性あるいは無限性に関するものである。テーゼの議論は、時空間の世界が有限であること、すなわち時 間に始まり、空間に限界があることを示そうとする。アンチテーゼは、空間と時間の両方に関して無限であると反論する。第二のアンチノミーは、世界における 物体の究極的な構成に関するもので、テーゼは究極的に単純な物質を主張するのに対し、アンチテーゼは物体は無限に分割可能であると主張する。この点で、 テーゼの立場はそれぞれ、究極的な、あるいはカントが言うように「理解可能な始まり」(A466/B494参照)を主張することによって、説明の努力を終 結させることに関心を抱いている。最初の始まり」や究極的に単純な物質が存在するという主張は、時空間的枠組みから抽象することによってのみ維持される。 一方、アンチテーゼ論の提唱者とされる人物は、空間と時間という感覚的条件を超える結論を拒否する。アンチテーゼの議論によれば、世界は空間と時間の両方 において無限であり(これらも無限である)、身体も(空間の無限分割可能性に従って)無限に分割可能である。 | |

| これらの反項対立のそれぞれにおいて、理性は袋小路に陥る。経験を超えて考えるという私たちの理性的能力による要求を満たすために、テーゼの議論は説明の ための満足のいく休息場所を提供する。アンチテーゼは、そのような戦略は何の確証も得られないと告発し、理解可能な領域への不当な逃避を引き合いに出し て、自らを "経験 "の領域へと正面から閉じ込める。これらの場合、双方の結論が誤りであることを証明することで、対立は解決される。 | |

| カントはこれをどのように証明するのだろうか。テーゼの議論もアンチテーゼの議論もアパゴーギック、つまり間接証明である。間接証明は、その反対の不可能 性を示すことによって結論を立証する。例えば、最初のアンチノミーのように、世界が有限か無限かを知りたい場合がある。無限であることの不可能性を示すこ とで、有限であることを示そうとすることができる。あるいは、世界が有限であることが不可能であることを示すことによって、世界が無限であることを示すこ ともできる。これはまさに、テーゼ論とアンチテーゼ論がそれぞれ行おうとしていることである。同じ戦略が第二のアンチノミーでも展開され、テーゼの立場の 支持者は、物質の無限分割の不可能性などを示すことによって、究極的に単純な物質の必然性を論証する。 | |

| 明らかに、証明の成否は、両者が合意した排他的論理和の正当性に依存する。つまり両者は、「世界は存在する」と仮定し、それが例えば「有限か無限のいずれ か」であると仮定する。カントによれば、ここに問題がある。カントにとって世界は有限でも無限でもない。この二つの選択肢の対立は弁証法的なものにすぎな い。宇宙論的論争では、論争当事者はそれぞれ、世界という観念のあいまいさの餌食になる。 | |

| こうしてカントは、第4.0節の最後に提示した一般的な弁証法的対句(条件付きが与えられれば、無条件が与えられ、感覚の対象は条件付きとして与えられ る......など)に訴えることによって、数学的アンチノミーの分析を構成する。問題は、第一前提で示された原理を感覚の対象(出現)に適用することか ら生じる。ここでもまた、カントはこの三段論法に含まれる誤りや誤謬を「曖昧な中間」と診断している。彼は、大前提が「条件づけられたもの」という用語を 純粋概念として超越的に用いているのに対して、小前提は「経験的に」、つまり「単なる出現に適用される理解の概念」として用いていると主張する(A499 -500/B527-528参照)。カントが言いたいのは、大前提は「条件づけられたもの」という用語を、われわれの直観の感覚的条件から抽象化して物事 を考えるという、きわめて一般的な意味で使っているということである。しかし、小前提は、空間と時間における対象(出現)を具体的に指しており、この用語 の経験的な使用にこだわっている。実際、結論に達するためには、そのような経験的な用法を用いなければならない。その結論とは、出現のすべての条件の系列 全体が実際に与えられるというものである。別の言い方をすれば、結論とは、すべての現われとその条件の総体として理解される世界が存在するということであ る(A420/B448)。 | |

|

4.2 動的アンチノミー 力学的アンチノミーでは、カントはその戦略を少し変える。数学的反知性論のように)両方の結論が誤りであると主張するのではなく、カントは論争の両者が正 しいと判明する可能性を示唆している。この選択肢は、二つの数学的アンチノミーにはなく、ここで利用可能である。なぜなら、テーゼの議論の支持者は、時空 間的対象についての主張のみにコミットしているわけではないからである。第三のアンチノミーでは、テーゼは機械論的因果性に加えて、何か第一の無因の因果 力(超越論的自由)を措定しなければならないと主張し、アンチテーゼは機械論的因果性以外のものを否定する。ここでは、自由と決定論の間の標準的な(この 場合は特に宇宙論的な)論争が行われている。最後に、第四のアンチノミーでは、必要な存在の要件がその反対と対立する。テーゼは必要な存在を主張し、アン チテーゼはそのような存在の存在を否定する。 |

|

| どちらの場合も、テーゼは時空間的枠組みから抽象された立場を選び、広義のプラトン的見解を採用する。自由の仮定は、非時間的な原因、つまり空間と時間の 中に現れる一連の因果関係の外側にある因果関係の仮定に等しい(A451/B479)。同様に、「必要な存在」を論証しようとする理性は、(自らの論証に 反して)非感覚的な領域に追いやられる。必要な存在」があるとすれば、それは一連の出現の「外側」になければならない: 「それゆえ、理性は無条件のものを求めることによって、理性自身と対立し続けなければならないか、あるいは、この無条件のものは、一連の外側の、可知なる ものの中に措定されなければならない」(A564/B592)。このような必然的存在や自由の因果性を措定する合理的必然性は、了解可能な説明に対する合 理的要求を満足させる。これに対してアンチテーゼは、超越論的な自由、あるいは必要な存在という概念は、再び「自然自身の資源」から抽象しようとする試み であることを正しく指摘している(A451-2/B479-80)。アンチテーゼがその正当性を否定する限りにおいて、もちろん、アンチテーゼは広くエピ クロス的な立場をとることになる。しかし、ここで問題となるのは、「自然自身の資源」を超えることを拒否することで、アンチテーゼは、それにもかかわら ず、あらゆる経験を超越する普遍的存在論的主張の根拠として、時空間条件を密かに持ち込んでいることである。もし空間と時間がそれ自体で事物であるなら ば、もちろんこの無条件の要求の適用は正当化されるだろう。しかし、カントの見解は、空間と時間はそれ自体では事物の条件ではないというものである。 | |

| この二律背反の解決は、それぞれの側に正当性を与えながら、同時にその主張が成り立つ領域を限定することにある。絶対的な因果的始まりや必然的存在に対す るテーゼの要求は十分認められるかもしれないが、自然界に現れるものの「一部」として、あるいは説明として認められることはない。同様に、アンチテーゼの 結論も成立しうるが、それは自然界の対象との関係においてのみであり、それは現われとして考えられる。ここで、対立は、出現がそれ自体で事物であるという 仮定の上にのみ、解決不可能であるように思われる。例えば、もし出現がそれ自体で事物であるならば、それらがすべて機械論的因果性に従うか、従わないかの どちらかであることは確かに真実のように思われる。そのような場合、非時間的な始まりを主張することも、そのような始まりを否定することも理にかなってい る。超越論的実在論を前提にすると、自然と自由の両方が損なわれてしまう。これを回避するために、カントは超越論的観念論に訴える。超越論的観念論は理性 をこの対立から救うはずである。超越論的観念論(外見とそれ自体との区別がある)を前提とすれば、自然のメカニズム、すなわち偶発的存在に加えて、理解可 能な因果的力、すなわち必然的存在が存在する可能性が残る。 | |

|

カントのアンチノミーの詳細な議論は、Al-Azm (1972), Bennett, (1974), Grier (2001, 2006,

近刊), Guyer (1987), Heimsoeth (1967), Strawson (1966), Thiel (2006),

Watkins (1998, 2000), Van Cleve

(1984)にある。アリソン(1983)、ウォルシュ(1975)も参照のこと。Bird (2006)、Wood (2010)、Wuerth

(2021)、Willaschek (2018)も参照のこと。 https://plato.stanford.edu/entries/kant-metaphysics/ |

★純粋理性のアンチノミー(The Antinomy of Pure Reason)について

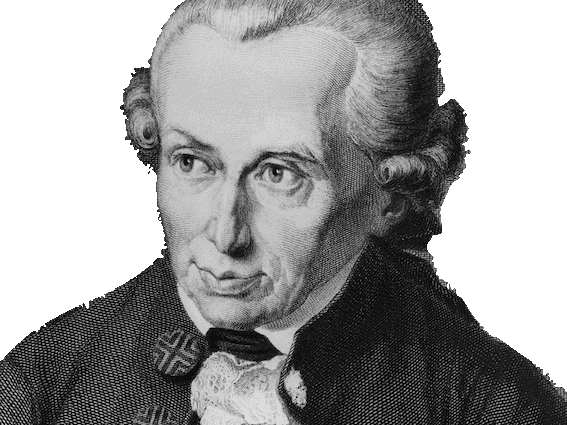

| The Antinomy of Pure Reason The word antinomy comes from the Latin antinomia, initially a legal term, which denoted a conflict of laws, a contra-diction, or “saying-against,” comparable to a clashing of ideas, or debate. Central to the antinomy is the second law of logic, known as the “law of excluded middle,” which states, simply: Either something is true or something is false. Unknown-3.jpegConsequently, in an antinomy, there can be no “both… and”; it is “either… or”; there is no room for compromise. Hence, Kant’s treatment of the antinomies in the transcendental dialectic makes sense: It is a dialectic because it is a back-and-forth dynamic, a problem of contradiction, of opposition. One begins with a thesis and proceeds by an antithesis. But unlike regular dialectics, antinomies are transcendental; and as such, they are fundamentally balanced. The ancient Skeptic school under Pyrrho argued that any statement or proposition was neither true nor false, but indeterminate, precisely because, for whatever argument you put forth, one of equal weight could be counterposed. Similarly, the antinomy arises because its theses and antitheses are always balanced, no matter what. Every argument has its counterargument. Progress is illusory. It was no wonder, then, that the empiricists and rationalists of Kant’s time could agree on so little, always at odds with one another. Kant outlined four antinomies: 1. Either the world is finite, or the world is infinite. 2. Either objects are irreducible, or objects are reducible. 3. Either there is freedom, or there is determinism. 4. Either there is a God, or there is not a God. Of these, the first two he deemed “mathematical,” because they dealt with matters spatiotemporal, falling under the domain of rational cosmology; the last two “dynamical,” because they dealt with matters causal, falling under the domain of rational theology. In each antinomy, the theses correspond to rationalist moral claims, whereas the antitheses correspond to empiricist physical claims. https://neologikonblog.wordpress.com/2019/06/17/5346/ |

純粋理性のアンチノミー アンチノミーの語源はラテン語のantinomiaであり、当初は法律用語であった。この用語は、法の対立、矛盾、または「反対を言うこと」を表し、アイ デアの衝突や議論に匹敵するものであった。アンチノミアの中心は、「排除された中間の法則」として知られる論理学の第二法則である: 何かが真であるか、何かが偽であるかのどちらかである。Unknown-3.jpegその結果、アンチノミーの場合、「両方...かつ」はありえない。そ れゆえ、超越論的弁証法におけるカントのアンチノミーの扱いは理にかなっている。それが弁証法であるのは、それが往復運動であり、矛盾の問題であり、対立 の問題だからである。人はテーゼで始まり、アンチテーゼで進む。しかし、通常の弁証法とは異なり、アンチテーゼは超越論的であり、そのため、基本的にバラ ンスがとれている。ピューロ率いる古代の懐疑学派は、どのような声明や命題も真でも偽でもなく不確定であると主張した。同様に、アンチノミーが生じるの は、そのテーゼとアンチテーゼがどんなものであれ、常に釣り合っているからである。すべての議論には反論がある。進歩は幻想である。カントの時代の経験主 義者と合理主義者が、ほとんど意見が一致せず、常に対立していたのも不思議ではなかった。カントは4つのアンチノミー(矛盾)を提示した: 1. 1.世界は有限であるか、あるいは世界は無限である。 2. 物体は還元できないか、還元可能である。 3. 自由があるか、決定論があるか。 4. 神がいるか、いないかのどちらかである。 このうち、最初の2つは時空的な問題を扱っており、合理的宇宙論の領域に属するため、彼は「数学的」とみなし、最後の2つは因果的な問題を扱っており、合 理的神学の領域に属するため、「力学的」とみなした。それぞれのアンチノミーにおいて、テーゼは合理主義的な道徳的主張に対応し、アンチテーゼは経験主義 的な物理的主張に対応している。 |

| Antinomy

(Greek ἀντί, antí, "against, in opposition to", and νόμος, nómos,

"law") refers to a real or apparent mutual incompatibility of two

notions.[1] It is a term used in logic and epistemology, particularly

in the philosophy of Immanuel Kant. There are many examples of antinomy. A self-contradictory phrase such as "There is no absolute truth" can be considered an antinomy because this statement is suggesting in itself to be an absolute truth, and therefore denies itself any truth in its statement. It is not necessarily also a paradox. A paradox, such as "this sentence is false" can also be considered to be an antinomy; in this case, for the sentence to be true, it must be false. |

ア

ンチノミー(ギリシア語 ἀντί, antí, 「against, in opposition to」, νόμος, nómos,

「law」

)とは、2つの概念の現実的または明白な相互矛盾を指す[1]。論理学や認識論、特にイマヌエル・カントの哲学において用いられる用語である。 アンチノミーの例はたくさんある。「絶対的真理は存在しない」というような自己矛盾 した言い回しは、この文自体が絶対的真理であることを示唆しているため、その文の真理を否定していることになり、アンチノミーとみなすことができる。これ は必ずしもパラドックスでもない。「この文章は偽である」というような逆説もまた、アンチノミーとみなすことができる。この場合、この文章が真であるため には、それは偽でなければならない、からだ。 |

| Kant's use Further information: Kant's antinomies |

カントの使用 さらに詳しい情報 カントのアンチノミー |

| The term acquired a special significance in the philosophy of Immanuel

Kant (1724–1804), who used it to describe the equally rational but

contradictory results of applying to the universe of pure thought the

categories or criteria of reason that are proper to the universe of

sensible perception or experience (phenomena).[2] Empirical reason

cannot here play the role of establishing rational truths because it

goes beyond possible experience and is applied to the sphere of that

which transcends it. For Kant there are four antinomies,[3][4][5] connected with:[6] the limitation of the universe in respect to space and time the theory that the whole consists of indivisible atoms (whereas, in fact, none such exist) the problem of free will in relation to universal causality the existence of a universal being[2] In each antinomy, a thesis is contradicted by an antithesis. For example: in the first antinomy, Kant proves the thesis that time must have a beginning by showing that if time had no beginning, then an infinity would have elapsed up until the present moment. This is a manifest contradiction because infinity cannot, by definition, be completed by "successive synthesis"—yet just such a finalizing synthesis would be required by the view that time is infinite; so the thesis is proven. Then he proves the antithesis, that time has no beginning, by showing that if time had a beginning, then there must have been "empty time" out of which time arose. This is incoherent (for Kant) for the following reason: Since, necessarily, no time elapses in this pretemporal void, then there could be no alteration, and therefore nothing (including time) would ever come to be: so the antithesis is proven. Reason makes equal claim to each proof, since they are both correct, so the question of the limits of time must be regarded as meaningless. This was part of Kant's critical program of determining limits to science and philosophical inquiry. These contradictions are inherent in reason when it is applied to the world as it is in itself, independently of any perception of it (this has to do with the distinction between phenomena and noumena). Kant's goal in his critical philosophy was to identify what claims are and are not justified, and the antinomies are a particularly illustrative example of his larger project. https://en.wikipedia.org/wiki/Antinomy |

この用語は、イマヌエル・カント(1724-1804)の哲学において特別な意味を持つようになった。カントはこの用語を、感覚的な知覚や経験の宇宙(現

象)に適切な理性のカテゴリーや基準を純粋な思考の宇宙に適用することによって生じる、同様に合理的ではあるが矛盾した結果を説明するために使用した

[2]。経験的理性は、可能な経験を超え、それを超越するものの領域に適用されるため、ここでは合理的な真理を確立する役割を果たすことができない。 カントには以下の4つのアンチノミーがある[3][4][5]。 1)空間と時間に関する宇宙の限界 2)全体が不可分な原子から構成されているという理論(実際にはそのような原子は存在しないが) 3)普遍的因果性に関連する自由意志の問題 4)普遍的存在の存在[2] それぞれのアンチノミーにおいて、テーゼはアンチテーゼによって否定される。例えば、最初のアンチノミーでは、カントは、もし時間に始まりがなければ、現 在に至るまで無限に時間が経過していることを示すことによって、時間には始まりがなければならないというテーゼを証明する。これは明白な矛盾である。とい うのも、無限は定義上、「連続する総合」によって完成されることはありえないからである。しかし、時間は無限であるという見解では、まさにそのような最終 的な総合が必要となる。そして、もし時間に始まりがあるとすれば、そこから時間が発生した「空の時間」があったはずだということを示すことによって、時間 には始まりがないというアンチテーゼを証明する。これは(カントにとって)次の理由から支離滅裂である: 必然的に、この時間以前の空虚な空間では時間が経過しないので、変化も起こり得ず、したがって(時間を含む)何ものも存在しないことになる。どちらの証明 も正しいのだから、時間の限界の問題は無意味であるとみなさなければならない。 これは、科学と哲学的探究の限界を決定するカントの批判的プログラムの一部であった。このような矛盾は、理性が、それに対するいかなる認識からも独立し て、それ自体としてある世界に適用されるときに、理性に内在するものである(これは現象とヌーメナの区別に関係している)。カントの批判哲学における目標 は、どのような主張が正当化され、また正当化されないかを明らかにすることであり、アンチノミーは彼の大きなプロジェクトの中でも特に例示的なものであ る。 |

| The antinomies, from the Critique of Pure Reason The antinomies, from the Critique of Pure Reason, are contradictions which Immanuel Kant argued follow necessarily from our attempts to cognize the nature of transcendent reality by means of pure reason. Kant thought that some certain antinomies of his (God and Freedom) could be resolved as "Postulates of Practical Reason". He used them to describe the equally rational-but-contradictory results of applying the universe of pure thought to the categories or criteria, i.e. applying reason proper to the universe of sensible perception or experience (phenomena). Empirical reason cannot here play the role of establishing rational truths because it goes beyond possible experience and is applied to the sphere of that which transcends it. Overview Kant's antinomies are four: two "mathematical" and two "dynamical". They are connected with (1) the limitation of the universe in respect of space and time, (2) the theory that the whole consists of indivisible atoms (whereas, in fact, none such exist), (3) the problem of free will in relation to universal causality, and (4) the existence of a necessary being.[1] The first two antinomies are dubbed "mathematical" antinomies, presumably because in each case we are concerned with the relation between what are alleged to be sensible objects (either the world itself, or objects in it) and space and time. The second two are dubbed "dynamical" antinomies, presumably because the proponents of the thesis are not committing themselves solely to claims about spatio-temporal objects.[2][3][4] The mathematical antinomies The first antinomy (of space and time) Thesis: The world has a beginning in time, and is also limited as regards space. Anti-thesis: The world has no beginning, and no limits in space; it is infinite as regards both time and space. The second antinomy (of atomism) Thesis: Every composite substance in the world is made up of simple parts, and nothing anywhere exists save the simple or what is composed of the simple. Anti-thesis: No composite thing in the world is made up of simple parts, and there nowhere exists in the world anything simple. The dynamical antinomies The third antinomy (of spontaneity and causal determinism) Thesis: Causality in accordance with laws of nature is not the only causality from which the appearances of the world can one and all be derived. To explain these appearances it is necessary to assume that there is also another causality, that of Spontaneity. Anti-thesis: There is no Spontaneity; everything in the world takes place solely in accordance with laws of nature. The fourth antinomy (of necessary being or not) Thesis: There belongs to the world, either as its part or as its cause, a being that is absolutely necessary. Anti-thesis: An absolutely necessary being nowhere exists in the world, nor does it exist outside the world as its cause. |

イマヌエル・カント『純粋理性批判』におけるアンチノミー イマヌエル・カントは、『純粋理性批判』によって超越的現実の本質を認識しようとする私たちの試みから必然的に生じる矛盾であると主張した。 カントは、ある種の反知性(神と自由)は「実践理性の定立」として解決できると考えた。彼は、純粋思考の宇宙をカテゴリーや規準に適用すること、すなわち 感覚的知覚や経験の宇宙(現象)に理性を適切に適用することの、等しく合理的であるが矛盾した結果を説明するために、それらを使用したのである。経験的理 性は、可能な経験を超え、それを超越した領域に適用されるため、ここでは合理的真理を確立する役割を果たすことはできない。 概要 カントのアンチノミーは4つあり、2つは「数学的」、2つは「力学的」である。それらは、(1)空間と時間に関する宇宙の限界、(2)全体が不可分な原子 から構成されているという理論(実際にはそのような原子は存在しない)、(3)普遍的因果性との関係における自由意志の問題、(4)必要存在の存在[1] に関連している。 最初の2つのアンチノミーは「数学的」アンチノミーと呼ばれているが、これはおそらく、それぞれの場合において、感覚的対象(世界そのもの、あるいはその 中の対象)と主張されるものと、空間と時間との間の関係に関係しているからであろう。第二の二つは「力学的」アンチノミーと呼ばれているが、これはおそら くこのテーゼの支持者が時空間的な対象についての主張のみにコミットしているわけではないからであろう[2][3][4]。 数学的アンチノミー 第一のアンチノミー(空間と時間のアンチノミー) テーゼ: 世界は時間において始まり、空間に関しても限定されている。 アンチテーゼ: 世界には始まりがなく、空間にも制限がない。時間に関しても空間に関しても無限である。 原子論の)第二のアンチノミー テーゼ 世界のあらゆる複合物質は単純な部分から構成されており、単純なもの、または単純なものから構成されるものを除いて、どこにも存在するものはない。 アンチテーゼ: 世の中に単純な部分からなる複合的なものはなく、単純なものはどこにも存在しない。 力学的アンチノミー 第三のアンチノミー(自発性と因果的決定論のアンチノミー) テーゼ 自然の法則に従った因果性だけが、世界の現われから導き出される唯一の因果性ではない。これらの出現を説明するためには、自発性というもう一つの因果性も存在すると仮定する必要がある。 アンチテーゼ 自然発生性は存在せず、世界のすべては自然の法則に従ってのみ起こる。 第4のアンチノミー(必要であるか否かのアンチノミー) テーゼ 世界には、その一部として、あるいはその原因として、絶対に必要な存在がある。 アンチテーゼ: 絶対必要な存在は、世界のどこにも存在しないし、その原因として世界の外にも存在しない。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Kant%27s_antinomies |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆