ラテンアメリカの文化と社会・資料編

Introduction to Latin

America without tears: A Stockyard

Gerard

David, The Nativity, c. 1490, Museum of Fine Arts, Budapest/ Frida

Kahlo, Autorretrato con el pelo cortado, Mexico, 1940

☆教 科書のいらない授業とは、「教科書に載っていない」ことを学ぶ授業のことである。それは、教科書をみんな各人が自分のなかでつくりあげなければならない 授業のことでもある。つまり、現時点では「教科書のない授業」なのである。ラテンアメリカなどないと私が言えば皆さん驚かれるかもしれません。でもそう呼 ばれる時空間のさまざな歴史的あるいは社会文化的事象はありますが、ラテン アメリカという抽象的な概念そのものは「見ること」はできません。私たちは具体的な勉強を通してラテンアメリカの社会と文化についてひとりひとりが学ぶ必 要があるようです。この授業は、人びと、文化、音楽、文学、食べ物、思想、ジェンダー、移民、麻薬戦争などの事例をとりあげ、レクチャーとディスカッショ ンを通して、ラテンアメリカの文化と社会について学びます(→「教科書に載っていないラテンアメリカの文化と社会」シラバス&授業資料)。

☆ラテンアメリカを対象にする人類学の諸テーマ(Editor(s):Deborah Poole, A Companion to Latin American Anthropology, DOI:10.1002/9781444301328)

| 研究地域(国家単位) |

|

| Introduction (Pages: 1-7) Deborah Poole |

|

| Argentina: Contagious Marginalities (Pages: 9-31) Claudia Briones, Rosana Guber |

|

| Bolivia: Bridges and Chasms (Pages: 32-55) Rossana Barragán Ph.D. |

|

| Brazil: Otherness in Context (Pages: 56-71) Mariza Peirano |

|

| Colombia: Citizens and Anthropologists (Pages: 72-89) Myriam Jimeno |

|

| Ecuador: Militants, Priests, Technocrats, and Scholars (Pages: 90-108) Carmen Martínez Novo |

|

| Guatemala: Essentialisms and Cultural Politics (Pages: 109-127) Brigittine M. French |

|

| Mexico: Anthropology and the Nation-State (Pages: 128-149) Salomón Nahmad Sittón |

|

| Peru: From Otherness to a Shared Diversity (Pages: 150-173) Carlos Iván Degregori, Pablo Sandoval |

☆ラテンアメリカを対象にする人類学の諸テーマ(Editor(s):Deborah Poole, A Companion to Latin American Anthropology, DOI:10.1002/9781444301328)【つづき】

★ディスカッションのテーマ群

| Race in Latin America (Pages: 175-192) Peter Wade |

|

| Language States (Pages: 193-213) Penelope Harvey |

|

| Legalities and Illegalities (Pages: 214-229) Mark Goodale |

|

| Borders, Sovereignty, and Racialization (Pages: 230-253) Ana M. Alonso |

|

| Writing the Aftermath: Anthropology and “Post-Conflict” (Pages: 254-275) Isaias Rojas Pérez Ph.D. |

|

| Alterities: Kinship and Gender (Pages: 276-302) Olivia Harris |

|

| Vinculaciones: Pharmaceutical Politics and Science (Pages: 303-324) Cori Hayden |

|

| Agrarian Reform and Peasant Studies: The Peruvian Case (Pages: 325-351) Linda J. Seligmann |

|

| Statistics and Anthropology: The Mexican Case (Pages: 352-371) Casey Walsh |

☆ラテンアメリカを対象にする人類学の諸テーマ(Editor(s):Deborah Poole, A Companion to Latin American Anthropology, DOI:10.1002/9781444301328)【つづき】

★研究フレームの再検討(Part III : Positions)

| Indigenous Anthropologies beyond Barbados (Pages: 373-398) Stefano Varese, Guillermo Delgado, Rodolfo L. Meyer Ph.D. |

|

| Afro-Latin American Peoples (Pages: 399-425) Jaime Arocha, Adriana Maya |

|

| Reconceptualizing Latin America (Pages: 426-446) Lynn Stephen |

|

| Places and Academic Disputes: The Argentine Gran Chaco (Pages: 447-465) Gastón Gordillo |

|

| Disengaging Anthropology (Pages: 466-484) Alcida Rita Ramos |

|

| On the Frontlines: Forensic Anthropology (Pages: 485-501) Victoria Sanford |

|

| Collaborative Anthropologies in Transition (Pages: 502-518) Charles R. Hale |

|

☆

★記憶と近代 : ラテンアメリカの民衆文化 / ウィリアム・ロウ, ヴィヴィアン・シェリング著 ; 澤田眞治, 向山恭一訳 東京 : 現代企画室 , 1999.9(→「ラテンアメリカのポピュラーカルチャー」を参照のこと)

| Rowe と Schelling のMemory and modernity : popular culture in Latin America の内容を教えてください (Monica 生成AIに聞く 2025年11月3日) 【邦訳あり】記憶と近代 : ラテンアメリカの民衆文化 / ウィリアム・ロウ, ヴィヴィアン・シェリング著 ; 澤田眞治, 向山恭一訳 東京 : 現代企画室 , 1999.9 ★研究ノート→「ラテンアメリカのポピュラーカルチャー」 |

|

| AIの推論プロセス まず、ユーザーがRoweとSchellingの共著『Memory and Modernity: Popular Culture in Latin America』の内容を尋ねています。この本はラテンアメリカの大衆文化と記憶、近代性の関係を探求していると認識しています。まず、著者の William RoweとVivienne Schellingの背景を確認します。Roweはラテンアメリカ文学と文化の専門家、Schellingは社会人類学や文化研究が専門です。この学際的 なアプローチが本書の特徴でしょう。 次に、本の主要なテーマを整理します。タイトルから、記憶(特に集合的記憶)と近代化のプロセスが大衆文化を通じてどう相互作用するかが焦点だと推測しま す。ラテンアメリカの文脈では、植民地主義、先住民文化、移民の影響、グローバリゼーションなどが複雑に絡み合っているため、これらの要素が分析されてい るはずです。 具体的な章構成や事例についての情報が必要ですが、記憶の役割として、伝統的な祭り、音楽、口承文芸、手工芸などが近代社会の中でどう維持され、変容して いるかが扱われていると考えられます。また、大衆文化が抵抗の手段として機能する場合や、国家による文化の制度化との関係も論点になるかもしれません。 さらに、理論的枠組みとして、カルチュラル・スタディーズやポストコロニアル理論を参照している可能性があります。近代性を単なる西洋の模倣ではなく、独自のハイブリッド文化として捉える視点が提示されているでしょう。 ユーザーがこの本の内容を求める背景として、ラテンアメリカ研究や文化理論に関心があると推測されます。そのため、学術的な重要性や他の研究との関連性にも触れる必要があります。例えば、ネストル・ガルシア・カンクリーニの『ハイブリッド文化』との比較や、先住民の文化実践に関する近年の議論との接点を説明すると良いでしょう。 ただし、正確な情報を提供するため、可能な限り具体的な内容に言及する必要があります。例えば、メキシコの壁画運動やブラジルのカーニバル、アンデスの先 住民コミュニティの事例分析が含まれているかどうか。また、メディアやテクノロジーの発展が大衆文化の記憶形成に与える影響についての議論があるかもポイ ントです。 最後に、この本の学術的な貢献や批判的な評価についても言及すると、ユーザーの理解が深まります。例えば、従来の近代化理論への批判や、草の根レベルの文化実践の重要性を強調している点が評価されているかもしれません。 |

|

| 1. 核心テーマ:文化のダイナミズム 植民地経験・先住民文化・アフリカ系文化が混交する「文化の層」を、単なる伝統の保存ではなく「創造的再解釈」として捉える 例:メキシコの死者の日(Día de Muertos)が観光産業に組み込まれつつも、共同体の記憶装置として機能する矛盾 |

|

| 2. 近代化プロセスへの批判的視座 国家主導の近代化政策が「進歩」の名の下に排除してきた民衆の実践(口承詩・手工芸・地域祭礼)に光を当てる ブラジルのカポエイラ:アフリカ起源の武術が「スポーツ」として制度化される過程での意味変容 |

|

| 3. メディアと記憶の政治学 テレノベラや大衆音楽(サルサ・タンゴ)が構築する「感情の共同体」 例:アルゼンチンのタンゴが移民のノスタルジーを商品化する両義性 |

|

| 4. 先住民のエピステモロジー アンデス地域の「時間の循環的把握」が西洋的直線的時間観と衝突する事例 ケチュア語の口承文芸に内在する「反歴史」的思考様式 |

|

| 5. 都市空間の文化戦略 リマやメキシコシティの路上文化(グラフィティ・ストリートパフォーマンス)が生み出す「非公式の公共圏」 ファベーラ(スラム)の壁絵が国家暴力への抵抗として機能するメカニズム |

|

| 理論的枠組み: ネストル・ガルシア・カンクリーニの「ハイブリッド文化」概念を批判的に継承 ウォルター・ベンヤミンの「歴史の天使」メタファーをラテンアメリカ文脈で再解釈 |

|

| 学術的意義: 文化研究における「中心-周縁」二分法の脱構築 記憶実践を「過去の保存」から「現在への介入」として再定義 この著作は、ラテンアメリカの文化を「近代化の犠牲者」ではなく「能動的主体」として描き出す点で、ポストコロニアル研究に新たな視座を提供しています。 |

☆ドラッグカルテル(あるいは暴力の文化)と民衆

| マフィア国家 : メキシコ麻薬戦争を生き抜く人々

/ 工藤律子著, 岩波書店 , 2017 工藤律子(くどう りつこ) 1963年,大阪府生まれ.ジャーナリスト.著書に『仲間と誇りと夢と』(JULA出版局),『ストリートチルドレン』(岩波ジュニア新書),『ルポ 雇用なしで生きる』(岩波書店)など.『マラス―暴力に支配される少年たち』(集英社)で第14回開高健ノンフィクション賞受賞.NGO「ストリートチル ドレンを考える会」共同代表. |

13.麻薬戦争(同上):英語の語彙にもなったナルコス(麻薬やマフィ

アの意味)は、いまや闇のグローバリゼーションの大きなプロセスの一部です。依存症

と暴力の拡散を食い止めるためにも、重要な検討課題です。 格差の増大と政府の失策により,麻薬カルテルに侵食されるメキシコ社 会.この10年間に15万人以上の犠牲者と3万人を超える行方不明者が生み出された.国際社会をも震撼させる麻薬戦争の震源地で何が起きているのか,そし て人々は暴力にどのように抗しているのか.その最前線の町に入った本格ルポルタージュ. プロローグ 1 麻薬戦争の町シウダー・フアレスに生きる カルテルと軍と警察の町/子どもたちは遊び場を失った/溢れる犯罪、見えない希望/一〇年、二〇年後への不安 2 子どもたちを飲み込む暴力 殺し屋になった少年/非暴力を説く元ギャング・リーダー/ギャングを生んだもの、変えたもの/モンテレイへ/役人の意識を変える/ロス・セタスの影/ 「戦争避難民」を支える/カルテルから逃げる少年/日本人も危機管理/二人の勇敢な女性たち/カウセ・シウダダーノの挑戦/非暴力ワークショップ/刑務所 で得た悟り/高校生と対話する 3 立ち上がる人々 疑惑の大統領と市民運動/最初に立ち上がった者たち/増える失踪者/詩人の決意/PRIと米国の功罪/アヨツィナパ・ケース/失踪者の家族たち/家族を 探す 4 マフィア国家の罠 シウダー・フアレス、再び/暴力のなかで育った子どもたち/ジャーナリストの闘い/地方政治を変える/首都に迫りくる恐怖/ギャングの変貌/分断される 被害者家族/それでも兄を探す 5 国家の再建 マフィア的平和/対話するメキシコ/メキシコの再生 エピローグ あとがき |

La CDH de la CDMX y su llamado por los derechos de los migrantes |

12.移民(同上):ラテンアメリカの社会問題を考える上で移民は重要 なテーマです。グローバルな移民問題のなかにラテンアメリカの事情がどのように絡ま るのか、ディスカッションをとおして考えます。 |

| ラ

テンアメリカ五〇〇年 : 歴史のトルソー / 清水透著, 東京

: 岩波書店 , 2017.12. - (岩波現代文庫 ; 学術 ; 372) 著者紹介 清水 透(しみず とおる) 1943年長野県生まれ,東京育ち.東京外国語大学大学院修士課程修了.メキシコ大学院大学エル・コレヒオ・デ・メヒコ歴史学博士課程修了.東京外国語大 学,獨協大学,フェリス女学院大学を経て,慶應義塾大学名誉教授.著書に,『エル・チチョンの怒り――メキシコにおける近代とアイデンティティ』(東京大 学出版会),『コーラを聖なる水に変えた人々――メキシコ・インディオの証言』(共著,現代企画室),「砂漠を越えたマヤの民 揺らぐコロニアル・フロン ティア」(『オルタナティブの歴史学』共著,有志舎),翻訳書にメジャフェ『ラテンアメリカと奴隷制』(岩波書店)などがある. I 第1話 インディオ世界との出逢い 第2話 「ラテンアメリカ」、そして三つの「場」 第3話 「自然空間」としての「新大陸」 第4話 「野蛮」の捏造と「野蛮」への恐怖 第5話 植民地の秩序形成 第6話 精神的征服 第7話 抵抗の二つのかたち 第8話 もうひとつの抵抗のかたち 第9話 「近代」の実験場アメリカ大陸 II 第10話 独立と白色国民国家構想 第11話 野蛮の清算、そして白色化 第12話 近代化のなかの先住民社会 第13話 白い資本と村 第14話 軍事独裁と裏庭化 第15話 メキシコ革命と自分探し 第16話 大弾圧の時代から民主化へ 第17話 液状化の今 おわりに 五〇〇年の歴史に何をみるか |

I 第1話 インディオ世界との出逢い 第2話 「ラテンアメリカ」、そして三つの「場」 ・第一の場:先住民社会への寄生性と差別性(39) ・第二の場:「野蛮」への恐怖 ・第三の場:世界的な人種混交の場(→ラテンアメリカの人びと) 第3話 「自然空間」としての「新大陸」 第4話 「野蛮」の捏造と「野蛮」への恐怖 第5話 植民地の秩序形成 第6話 精神的征服 第7話 抵抗の二つのかたち 第8話 もうひとつの抵抗のかたち 第9話 「近代」の実験場アメリカ大陸 II 第10話 独立と白色国民国家構想 第11話 野蛮の清算、そして白色化 第12話 近代化のなかの先住民社会 第13話 白い資本と村 第14話 軍事独裁と裏庭化 第15話 メキシコ革命と自分探し 第16話 大弾圧の時代から民主化へ 第17話 液状化の今 おわりに 五〇〇年の歴史に何をみるか |

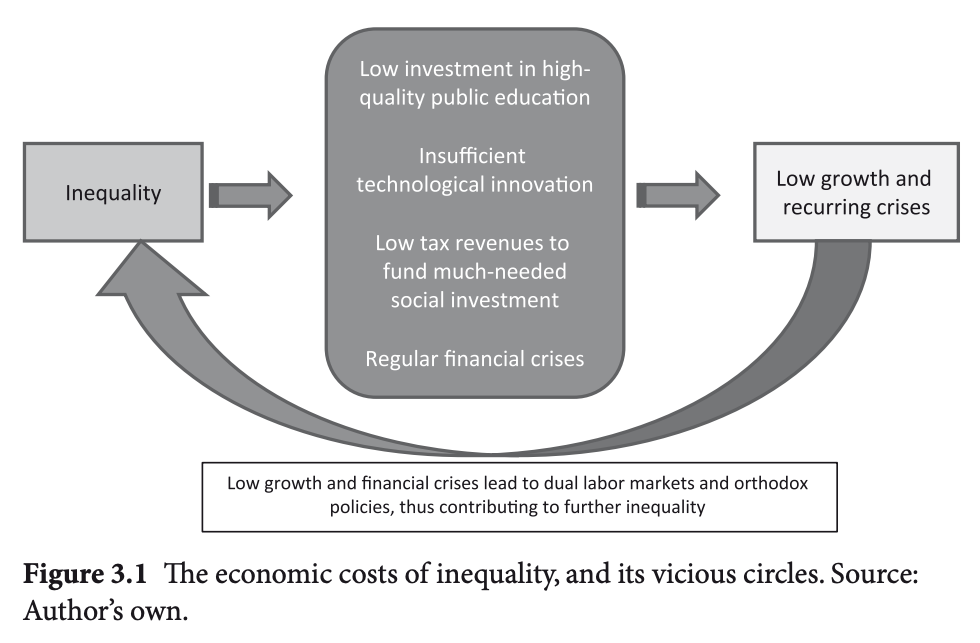

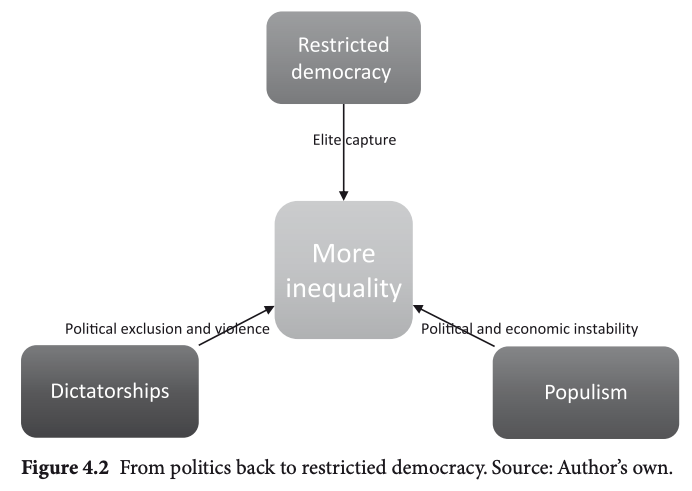

| 不平等のコスト : ラテンアメリカから世界への教訓と警告 / ディエゴ・サンチェス=アンコチェア(Sánchez-Ancochea, Diego) ; 谷洋之, 内山直子訳, 東京外国語大学出版会 , 2025 第1章 イントロダクション―不平等大陸ラテンアメリカからの教訓 第2章 ラテンアメリカ―世界で最も不平等であり続けた地域? 第3章 不平等の経済的コスト 第4章 不平等の政治的コスト 第5章 不平等の社会的コスト 第6章 ラテンアメリカから学べることもたくさんある、という話 第7章 そして今、何をすべきか?不平等との闘い方―ラテンアメリカで、そして世界で  |

世

界各地でいま、不平等が拡大している。不平等は経済成長を阻み、民主主義制度を弱体化させ、暴力や社会的不信を蔓延させる。それらは翻って、不平等を一層

悪化させる。長くこの悪循環を経験してきたラテンアメリカから、世界は何を学ぶべきか。また、どうしたら方向転換ができるのか。豊富な事例研究が指し示す

警告と提案の書。 |

| Diego Sánchez-Ancochea

specialises in the political economy of Latin America with a particular

focus on Central America. His research interests centre on the

determinants of income inequality and the role of social policy in

reducing it. His most recent book, The Costs of Inequality: Lessons and Warnings for the Rest of the World (Bloomsbury, 2020), was selected as one of the best books in Economics in 2020 by the Financial Times. Together with Juliana Martínez Franzoni, he is the author of Good Jobs and Social Services: How Costa Rica Achieved the Elusive Double Incorporation (Palgrave McMillan, 2013) and The Quest for Universal Social Policy in the South. Actors, Ideas and Architectures (CUP, 2016). This latter book (which was also published in Spanish in 2019) explores the determinants of universal social policy in the South - the topic he continues to work on at the moment. His joint and single-authored research has also been published in international journals such as World Development, the Journal of Latin American Studies, Economy and Society, Latin American Politics and Society and Latin American Research Review. He studied for his PhD in Economics at the New School for Social Research (New York) and previously taught at the Institute for the Study of the Americas (University of London) between 2003 and 2008. Professor Sanchez-Ancochea has been a visiting fellow at the University of Costa Rica, at FLACSO-Dominican Republic and the program Desigualdades (Berlin) and most recently at the Kellogg Institute (University of Notre Dame). He was co-editor of the Journal of Latin American Studies (2015-19), Treasurer of the Latin American Studies Association (2018-20) and director of the Latin American Centre at Oxford (2015-18). Professor Sánchez-Ancochea collaborates frequently with the ILO, UNDP, ECLAC, Oxford Analytica and other organisations. He is currently member of the editorial boards of Oxford Development Studies (associate editor) and Journal of Development Studies as well as member of the University of Oxford’s Council. https://www.qeh.ox.ac.uk/people/diego-s%C3%A1nchez-ancochea |

ディエゴ・サンチェス・アンコチェアは、ラテンアメリカの政治経済、特に中央アメリカを専門としている。彼の研究は、所得格差の決定要因と、その格差の縮小における社会政策の役割に焦点を当てている。 最新の著書『The Costs of Inequality: Lessons and Warnings for the Rest of the World(不平等によるコスト:世界への教訓と警告)』(ブルームズベリー、2020年)は、フィナンシャル・タイムズ紙が選ぶ2020年の経済学部門 ベストブックに選ばれた。ジュリアナ・マルティネス・フランゾーニ氏との共著に『Good Jobs and Social Services: How Costa Rica Achieved the Elusive Double Incorporation』(パルグレイブ・マクミラン、2013年)および『The Quest for Universal Social Policy in the South. Actors, Ideas and Architectures』(CUP、2016年)がある。後者の著書(2019年にスペイン語でも出版)は、南半球における普遍的な社会政策の決定要 因を探求しており、これは彼が現在も研究を続けているテーマだ。彼の共同研究および単独の研究は、『World Development』、『Journal of Latin American Studies』、『Economy and Society』、『Latin American Politics and Society』、『Latin American Research Review』などの国際的な学術誌にも掲載されている。 ニューヨークのニュー・スクール・フォー・ソーシャル・リサーチで経済学の博士号を取得し、2003年から2008年までロンドン大学アメリカ研究所で教 鞭を執った。サンチェス=アンコチェア教授は、コスタリカ大学、ドミニカ共和国FLACSO、ベルリンのDesigualdadesプログラム、そして最 近ではノートルダム大学ケロッグ研究所で客員研究員を務めた。Journal of Latin American Studies(2015-19)の共同編集者、ラテンアメリカ研究協会(2018-20)の会計担当、オックスフォード・ラテンアメリカセンター (2015-18)のディレクターを務めた。 サンチェス・アンコチェア教授は、ILO、UNDP、ECLAC、オックスフォード・アナリティカなどの組織と頻繁に協力している。現在は、Oxford Development Studies(副編集長)および Journal of Development Studies の編集委員、オックスフォード大学評議会のメンバーも務めている。 |

★

ラテンアメリカ+入門で、CiNiiを検索すると……

| ラテンアメリカ研究入門 :

「抵抗するグローバル・サウス」のアジェンダ / 松下冽著.

法律文化社 , 2019 |

21世紀のラテンアメリカを考えるために ラテンアメリカ—脱国民国家への胎動 新自由主義がもたらした問題群 変容するラテンアメリカの農村社会 分断される都市社会—排除と統合 「左派」政権の「挫折」と教訓 現代ラテンアメリカのポピュリズム 国家と社会を蝕む「新自由主義」という暴力 NAFTAに翻弄されたメキシコ社会 ポストNAFTAに向けたメキシコ社会の再構築 ブラジル労働者党政権の挑戦と挫折 多極化する世界秩序とラテンアメリカの選択—リージョナル・ガヴァナンスの可能性 ポスト・トランプ時代に向けたラテンアメリカ |

| ラテンアメリカ文学入門 :

ボルヘス、ガルシア・マルケスから新世代の旗手まで / 寺尾隆吉著,

中央公論新社 , 2016 . - (中公新書, 2404) |

内容説明 文学は社会にいかなる影響を与えたのか—一九六〇〜七〇年代に旋風を巻き起こし、世界に強い衝撃をもたらしたラテンアメリカ文学。その潮流はどのように生 まれ、いかなる軌跡をたどったのか。ボルヘス、ガルシア・マルケス、バルガス・ジョサ、ボ ラーニョら作家の活動と作品はもとより、背景となる歴史、世相、 出版社の販売戦略なども描き出す。世界的ブーム後の新世代の台頭にも迫った本書は、広大で肥沃な新しい世界へ読者を誘うだろう。ブックガイドにも最適。 目次 第1章 リアリズム小説の隆盛—地方主義小説、メキシコ革命小説、告発の文学 第2章 小説の刷新に向かって—魔術的リアリズム、アルゼンチン幻想文学、メキシコ小説 第3章 ラテンアメリカ小説の世界進出—「ラテンアメリカ文学のブーム」のはじまり 第4章 世界文学の最先端へ—「ブーム」の絶頂 第5章 ベストセラー時代の到来—成功の光と影 第6章 新世紀のラテンアメリカ小説—ボラーニョとそれ以後 |

| 実用ラテンアメリカ(スペイン)語入門 :

発音・文法・会話集・単語集 / 戸部実之著, 泰流社 , 1996 |

戸部 実之(とべ みゆき、1934年6月27日[1]-

)は、日本の語学書ライター、教育者(大学教授)。岐阜県出身。東京外国語大学英米学科卒。NHK国際局報道部、東海大学外国語教育センター教授を歴任。

1986年から1998年までの間に、泰流社(1998年に廃業)から文法書や辞書などの語学書を出版していた。語学書の対象とした言語は非常に多く、ア

ラビア語やイタリア語といったメジャーな言語はもとより、ミウォク語やパパゴ語(英語版)といったマイナーな言語までカバーしていた。これらの語学書の出

版点数は、1998年には83点を数えるに至ったが、同年の泰流社の廃業により出版元を失って以降は出版されていない。そのほか、評論社から国木田独歩や

二葉亭四迷の作品の英訳を出版した。 |

| ラテンアメリカ入門 / アラン ギルバート著 ;

山本正三訳、二宮書店 , 1996 |

(解説なし) 98pp. |

| 中南米のエスニック料理入門 / 広瀬香代子著,

千早書房 , 1990 |

中南米の料理(アルゼンチン料理;エクアドル料理;キューバ料理;チリ

料理;ブラジル料理;ペルー料理;ボリビア料理;メキシコ料理;エッセイ) くいしんぼ中南米旅行 |

| ラテンアメリカ入門 = ASPECTOS DE

HISPANOAMERICA / エクトル・ルエダ・デ・レオン著 ; 荒井正道編注, 白水社 , 1977 |

(解説なし) 64pp. Aspectos de

hispanoamerica / Héctor C. Rueda de León, Editorial Hakusuisha ,

1977(語学のテキスト) |

| ラテンアメリカ研究への招待 / 国本伊代,

中川文雄編著, 新評論 , 1997 |

はしがき(編者) 執筆: 今井圭子ほか 第五章「ラテンアメリカの文化」の細目: 序: ラテンアメリカの文化を視る, 一「ラテンアメリカの文学」-四「ラテンアメリカの美術」 参考文献: 各章末 人名・地名・事項索引: p373-384 収録内容 ラテンアメリカ地域の特徴 / 中川文雄 [執筆] ラテンアメリカの歴史 / 国本伊代 [執筆] ラテンアメリカの政治 / 遅野井茂雄 [執筆] ラテンアメリカの経済 / 今井圭子 [執筆] ラテンアメリカの社会 / 中川文雄 [執筆] ラテンアメリカの文化を視る / 鈴木慎一郎 [執筆] ラテンアメリカの文学 / 野谷文昭 [執筆] ラテンアメリカの映画 / 野谷文昭 [執筆] ラテンアメリカの音楽 / 鈴木慎一郎 [執筆] ラテンアメリカの美術 / 加藤薫 [執筆] メキシコ / 国本伊代 [執筆] 中米地域 / 田中高 [執筆] カリブ海地域 / 志柿光浩 [執筆] アンデス諸国 / 遅野井茂雄 [執筆] ラプラタ地域 / 今井圭子 [執筆] ブラジル / 住田育法 [執筆] ラテンアメリカと日本 / 国本伊代 [執筆] ラテンアメリカを学ぶために / 国本伊代 [執筆] |

| ラテンアメリカ五〇〇年 : 歴史のトルソー / 清水透著, 東京

: 岩波書店 , 2017.12. - (岩波現代文庫 ; 学術 ; 372) |

内容説明(上で説明しています) |

収奪された大地 : ラテンアメリカ五百年

/ E・ガレアーノ [著] ; 大久保光夫訳, 藤原書店 , 1997 |

原著新版(1980年版)を底本とし,

英語訳版(1974年刊)を参考に翻訳 ラテンアメリカ史略年表: p472-486 内容説明・目次 内容説明 欧米先進国による収奪という視点で描くラテンアメリカ史の決定版。 目次 序 台風の真只中にいる1億2000万の子供たち 1 大地の富の結果としての人間の貧困(金ブームと銀ブーム;砂糖王とその他の農業の君主たち;地下の権力源) 2 開発とは航海者を上回る数の難破者を従える船旅である(早死の物語;現代の略奪の構造) |

★ ラテンアメリカ+音楽で検索すると……

| ラテンアメリカピアノ小品集 : 解説付

= Latin America piano pieces / [解説・運指, 下山静香], 音楽之友社 , 2023 |

楽譜集 「コントラダンサ集」より: 友情 / マヌエル・サウメル ラ・ケホシータ / マヌエル・サウメル 悲しき思い出 / マヌエル・サウメル 永久花 / マヌエル・サウメル バトゥーキ / エンリキ・アルヴィス・ヂ・メスキータ ラペル-トワ! / イグナシオ・セルバンテス イデア・フィハ / イグナシオ・セルバンテス セレナータ・クバーナ / イグナシオ・セルバンテス ガウーショ / シキーニャ・ゴンザーガ あなたの優しい顔 / ラモン・デルガード・パラシオス 優美に / ラモン・デルガード・パラシオス 打ち明け / エルネスト・ナザレ プロエミネンチ / エルネスト・ナザレ コミーグ・エ・ナ・マディラ / エルネスト・ナザレ サンバ / フリアン・アギーレ ガト / フリアン・アギーレ 「アルゼンチンの歌第2集」より: 1 / フリアン・アギーレ 4 / フリアン・アギーレ 月の世界で / エドゥアルド・ソウト 愛のロマンセ / マヌエル・ポンセ 間奏曲第1番 / マヌエル・ポンセ ショーロス第5番 / エイトル・ヴィラ=ロボス 「19世紀のキューバ舞曲集」より: ラ・プリメラ・エン・ラ・フレンテ / エルネスト・レクオーナ ア・ラ・アンティグア / エルネスト・レクオーナ ムラータ / エルネスト・レクオーナ ダンサ・ネグラ / モザルト・カマルゴ・グアルニエリ 大草原の夕暮れ / アストル・ピアソラ マランボ / アリエル・ラミレス |

| チカーノ・ソウル :

アメリカ文化に秘められたもうひとつの音楽史 / ルーベン・モリーナ著 ; 宮田信訳, サウザンブックス社 , 2021 |

1 ビートに乗っかれ—初期影響とパイオニアたち 2 サムシング・ガット・ア・ホールド・オン・ミー—サンアントニオ 3 シェイク・シャウト&ソウル—南カリフォルニア 4 クレイジー・クレイジー・ベイビー—テキサス・ソウル 5 ソウル・サイド・オブ・ザ・ストリート—フェニックスとアルバカーキ 6 私はチカーノ—ブラウン・プライド |

| ¡Hola Argentina!アルゼンチン音楽探訪 :

ときめきのラテンアメリカ / 片山陽子著, ハンナ , 2016 |

ピアニスト片山陽子が贈る、アルゼンチンでの音楽エッセイ。音楽を通じ

た出会いと発見、世界でもっとも熱い国のもっとも熱い音楽!この本でアルゼンチンを旅しよう! 目次 第1章 HOLA,ARGENTINA!(オーラアルヘンティーナ)(ようこそ、アルゼンチンへ!;マヌエル・デ・ファリャ高等音楽院;ベートーヴェン財 団;気鋭のプリンス、オラシオ・ラバンデーラ会見記;7つの湖のフェスティバル—パタゴニア便り ほか) 第2章 ラテンアメリカ ときめき!事情(楽の音はえんのはし;早春、タンゴフェスティバル;休日のブルーノ・レオナルド・ゲルバー—スペシャル・インタ ビュー;アルゼンチンの民族音楽;モーツァルテウム・アルヘンティノ ほか) |

| 中央アメリカ音楽の旅 : 「ある恋の物語」 /

早川智三著, 知玄舎 , 2013 |

第1章 Panam´a「運河の国」パナマの音楽 第2章 Costa Rica「中米のスイス」コスタ・リカの音楽 第3章 Nicaragua「火山と湖の国」ニカラグアの音楽 第4章 El Salvador「中米の小国」エル・サルバドルの音楽 第5章 Honduras「知られざる国」ホンジュラスの音楽 第6章 Guatemala「マリンバ大国」グアテマラの音楽 |

| ラテン・クラシックの情熱 :

スペイン・中南米・ギター・リュート / 渡辺和彦著, 水曜社 , 2013 . - (アルス選書) |

第1章 スペインを聴く(灼熱と静謐ファリャの音世界;ホセのソナタと

CD;聴くべき作品、愛すべき駄作 ほか) 第2章 中南米を聴く(ヴィラ=ロボス讃;ヴィラ=ロボスの弦楽四重奏曲;ヴィラ=ロボスの交響曲とピアノ協奏曲 ほか) 第3章 ギターとリュートを聴く(今宵一夜、ダウランドの世界に耽溺して;カークビーの歌、スティングのヴォーカル・アルバム;ジルヴィウス・L ヴァイ ス探訪 ほか) |

| Jamaica and reggae A to Z, TOKYO

FM出版 , 2010 |

内容説明 2010年最新版のベーシック・キーワード集!日本のレゲエシーンの歩み、ライキン・タクシー、大場俊明(レゲエ・マガジン『Riddim』編集長)のイ ンタビュー、東京・大阪のレゲエクラブ情報を新たに収載。 目次 ジャマイカン・ヒストリー(ジャマイカ全土マップ) ミュージック・ヒストリー ジャマイカン・ワード ジャパニーズ・レゲエ・ストリート(リディム編集長・大場俊明インタビュー;ジャパニーズ・レゲエ・ヒストリー ほか) ジャマイカンライフのために(ジャマイカの特色;ジャマイカあれこれ ほか) |

| 中南米の音楽 : 歌・踊り・祝宴を生きる人々 /

石橋純編, 東京堂出版 , 2010 |

内容説明 サンバ、タンゴ、「コンドルは飛んでいく」、「コーヒールンバ」だけじゃない。陽気なダンス音楽の歌詞に鋭い批評がこめられる。生活の喜びと悲しみをリズ ムとともに表現し、音楽を通じて社会変革を夢見る。多民族・複数文化が共存・共鳴しあう音楽大陸=中南米。その歴史をひもとき、現場の鼓動を伝える。達人 9名による鮮烈な案内書。 目次 第1章 概説・中南米の音楽—その歴史と特徴 第2章 サルサと北米ラティーノの音楽 第3章 米墨、ボーダーランドで鳴り響く音楽—ハリウッド産ラテン・エンターテイメントとは異なるチカーノ/メキシコ北部音楽、その歴史とトピックス 第4章 キューバの音楽をめぐる継続性と断絶性—祝祭のリズムからレゲトンまで 第5章 ダブ—南国ジャマイカ発の人工的音響 第6章 ベネズエラ—更新されつづける伝統 第7章 ペルー大衆音楽の発展略史 第8章 ボリビア音楽—その歴史と地域性 第9章 ムジカ・セルタネージャ—ブラジルの田舎(風)音楽 第10章 鉛色時代の音楽—独裁政権下(一九七六〜八三)のアルゼンチン・ロック |

| ラテンアメリカ世界のことばと文化 / 畑惠子,

山崎眞次編著, 成文堂 , 2009 . - (世界のことばと文化シリーズ / 早稲田大学国際言語文化研究所 [編]) |

参考文献: 章末 折り込図1枚 内容: I: ラテンアメリカ世界への誘い(1「ラテンアメリカ世界への誘い」-3「ブラジル社会の多様性とその承認」), II: ラテンアメリカの芸術と文化(4「ガルシア=マルケスの詩」-7「ノスタルジーとしてのグァラーニア」), III: ラテンアメリカの先住民言語文化と国民国家(8「ラテンアメリカの先住民言語」-13「チリにおけるフロンティアの拡大と先住民」), IV: ラテンアメリカ・カリブ諸国における言語文化の多様性(14「カリブ海のフランス語圏クレオール文化」-17「アルゼンチン」), V: 越境するラテンアメリカ世界(18「日本で紹介されているラテンアメリカ文化」-21「おいしさは世界の共通語」), あとがき(山崎眞次), 資料 収録内容 ラテンアメリカ世界への誘い / 畑惠子 [執筆] ラテンアメリカにおけるスペイン語の普及 : なぜスペイン語がラテンアメリカで話されるようになったのか / 立岩礼子 [執筆] ブラジル社会の多様性とその承認 / 三田千代子 [執筆] ガルシア=マルケスの詩 / 田村さと子 [執筆] 図像から見えるメキシコ / 加藤薫 [執筆] ラテンアメリカ音楽の「国際性」をめぐって / 西村秀人 [執筆] ノスタルジーとしてのグァラーニア / 田島久歳 [執筆] ラテンアメリカの先住民言語 : 生き残りをかけて / 山崎眞次 [執筆] 19世紀のメキシコにおけるヤキ族の反乱 / 山崎眞次 [執筆] 「メスティサヘ」へのまなざし : 1920年代のメキシコ / 畑惠子 [執筆] ペルーの多言語・多文化世界 : 「あれかこれか」の選択を超えて / 後藤雄介 [執筆] エクアドルの言語政策と二言語教育の実践 / 新木秀和 [執筆] チリにおけるフロンティアの拡大と先住民 : 均質社会の形成と文化的多元性のはざまで / 浦部浩之 [執筆] カリブ海のフランス語圏クレオール文化 / 立花英裕 [執筆] パトワとエスニック言語の交錯 : ジャマイカのクレオール語にみる歴史性と非英語的特徴 / 柴田佳子 [執筆] 「未来の大国」=ブラジルのことば=ポルトガル語は「未来のことば」か? / 市之瀬敦 [執筆] アルゼンチン : 「コマンダボー」の世界 / 睦月規子 [執筆] 日本で紹介されているラテンアメリカ文化 : コミュニティから生まれつつある新しい文化とは / アルベルト松本 [執筆] 米国におけるメキシコ系住民の言語文化と公教育 : スペイン語と英語によるバイリンガル教育を中心に / 牛田千鶴 [執筆] 外部要因により表舞台に出たカスティジャとその言葉 / 森本栄晴 [執筆] おいしさは世界の共通語 : トウモロコシから眺めたグアテマラ / 本谷裕子 [執筆] |

| 米国ラテン音楽ディスク・ガイド50's→80's /

マンボラマTokyo監修, リットーミュージック , 2008 |

内容説明 50〜80年代米国産ラテン・ミュージックの名盤・珍盤・レア盤をオールカラーで掲載!NYラテンを中心にたっぷり400枚超!米国ラテン音楽ディスク・ ガイド。 目次 1 LATIN meets JAZZ 2 PACHANGA,DESCARGA y BOOGALOO 3 SALSA 4 MERENGUE 5 LATIN DISCO/LATIN ROCK |

| ラテンアメリカ楽器紀行 / 山本紀夫著・写真,

山川出版社 , 2005 . - (Historia, 021) |

内容説明 世界でもほかに例を見ないほど、多種多様な楽器が見られるラテンアメリカ。この地の征服と融合の歴史がどのような楽器と音楽を生み出したのか。40年近く にわたるフィールドワークの成果が、いまここに。 目次 1 音の出るものなら何でも楽器に 2 コロンブス以前の世界へ 3 キリスト教の布教とともに 4 伝統と融合の世界 5 奴隷とともに 6 変わりつづける楽器の世界 |

| Roots rock reggae : selected 500

over titles of albums incl. dub. シンコー・ミュージック , 2002 . - (The Dig

presents disc guide series, 09) |

内容説明 幅広いレゲエのスタイルの中でも最も基本的な“ルーツ・ロック”に絞り込んだ初めてのレゲエ・ディスク・ガイド。参加パーソネルに着目、新たな視点から選 び抜いた名盤はもとよりマニアックなディスクまで500枚を収録。 目次 1 SINGER 2 VOCAL GROUP 3 DJ 4 VOCAL&INSTRUMENTAL GROUP/SELF CONTAINED GROUP 5 INSTRUMENTAL PLAYER/GROUP 6 DUB 7 OMNIBUS DISC 8 LIVE |

| カリブ・ラテンアメリカ音の地図 / 東琢磨編,

音楽之友社 , 2002 . - (Be pop, v. 14), |

内容説明 21世紀は、カリブ・ラテンアメリカの時代!楽しく読めて、地図や写真で見れるガイドの登場。スペイン語、英語、フランス語…に、無数の音楽が溢れかえる 広大な地域全域を、USAまで含めて最新情報でカヴァー。ディスク・インフォメーション300枚、カタカナ引き・原語綴り付き索引600項目(人名・地 名・事項)、ブック/マガジン・リスト100冊、サイト案内も充実。 目次 第1部 ラテン・インターナショナル、ポピュラーミュージック(サルサ、ポップス、ロック…—北と南のあいだで;ボレロ、フォルクローレ、ヌエバ・カンシ オン—“うた”の核心;ロック・エン・エスパニョール—「スペイン語のロック」、だが…;レゲエ—世界化、スカ/ダブへ ほか) 第2部 フォークロア/ローカルミュージック(キューバ—小さな音楽大国;プエルトリコ—生まれ続ける“伝統”;ドミニカ共和国—黒いルーツの蓋は、今か ら開く!;カリブ海の英語圏とオランダ語圏—トリニダード&トバゴ、ジャマイカ、バハマ、グレナダ、モンセラート、アンティーガ、バルバドス、ドミニカ、 スリナム…さまざまな祝祭のなかから ほか) |

| サルサ : ラテンアメリカの音楽物語 /

スー・スチュワード著 ; 星野真理訳, アスペクト , 2000 |

内容説明 キューバ、ニューヨーク、プエルトリコ、ドミニカ、コロンビア、マイアミ、さらにはロンドンまで—世界のさまざまな国と文化や、スウィング、ジャズ、ヒッ プホップ、テクノなど、あらゆるジャンルの音楽と複雑に交わりながら発展してきたサルサの歴史をたどる。サルサの音楽的ルーツを探る総括的ガイドブック。 目次 サルサのルーツ(キューバ—サルサのルーツ) サルサの中心地(スパニッシュ・ハーレム—移民たちの物語;アメリカのサルサ;革命期のサルサ;プエルトリコ—サルサの植民地;サントドミンゴ—メレンゲ の首都;マイアミ—キューバまで90マイル;コロンビア—南米大陸とのつながり) 国境を越えて(ラテンジャズ、アフロ・キューバン・ジャズ;アフリカンド—キューバ音楽、アフリカの大地に回帰する;ここからマニアーナ(明日)へ) |

| カリブ海の音楽 / 平井雅, 長嶺修共編, 冨山房

, 1995 . - (Music companion) |

内容説明 カリブの風がかけめぐる。サルサ、レゲエ、カリプソ—おもわずからだが動きだす音楽が満載。 目次 第1章 カリブの風(吉田ルイ子) 第2章 カリブの歴史(平井雅) 第3章 カリブの音楽〔キューバ(長嶺修) ジャマイカ(沖正明) ハイチ(深沢美樹) ドミニカ共和国(岩村健二郎) プエルトリコ(東琢磨) マルチニーク/グアドループ(海老原政彦) トリニダード(深沢美樹) ベネズエラ(東琢磨) コロンビア(丸山由紀)〕 |

****

| グアダラハラを征服した日本人 :

17世紀メキシコに生きたフアン・デ・パエスの数奇なる生涯 / メルバ・ファルク・レジェス, エクトル・パラシオス著 ; 服部綾乃,

石川隆介訳, 現代企画室 , 2010 時は江戸時代が明け、キリシタン禁止令発令のころ、大坂生まれの10歳の男の子が、遠くメキシコへ渡った。前半生が謎に包まれているこの男は、その後グア ダラハラで有力な実業家となり、教会の財産管理の任まで請け負った。異郷の人間をおおらかに受け入れるメキシコの社会風土を背景に浮かび上がる、海を越え た自由人の一生。 第1章 日本とヌエバ・エスパーニャとの関わり(スペインの太平洋への進出;日本国内の状況と、マニラと日本との初期段階における交流 ほか) 第2章 日本人ルイス・デ・エンシオ(予備的考察;ルイス・デ・エンシオはどのようにして、いつ、グアダラハラにやってきたのか ほか) 第3章 家長フアン・デ・パエス(フアン・デ・パエスはどのようにして、いつ、グアダラハラにやってきたのか;フアン・デ・パエスの家族たち ほか) 第4章 実業家フアン・デ・パエス(遺言執行人としてのフアン・デ・パエス;サポパン王室代理官としてのフアン・デ・パエス ほか) 結論 本研究によって明らかになったこと、そして今後の課題について |

|

| ラテンアメリカ文学を旅する58章 /

久野量一, 松本健二編著, 明石書店 , 2024 . - (エリア・スタディーズ, 207) 1 征服・植民地時代(ラテンアメリカ文学の「出発点」―『コロンブス航海誌』;クロニカ―ラテンアメリカ文学の源流;ソル・ファナ・イネス・デ・ラ・ク ルス 植民地期メキシコに咲いたバロック文学の精華) 2 19世紀(イスパノアメリカ独立期の文学―ベリョ、エレディアと望郷の詩想;『ペリキーリョ・サルニエント』―イスパノアメリカ最初の長篇小説 ほ か) 3 20世紀(オラシオ・キローガの短篇小説―密林の生と死;ガブリエラ・ミストラル―神格化されたイメージとその後 ほか) 4 21世紀(オルタナティヴな文学史、オルタナティヴな世界地図―ロベルト・ボラーニョにおける前衛運動とノマディズム;人気作家レオナルド・パドゥー ラの誕生まで―出発点としての推理小説 ほか) |

|

| イスパノアメリカ文化史 / M.ピコーン=サラス著 ;

G.アンドラーデ, 村江四郎訳, 東京 : 河出書房新社 , 1973/ De la conquista a la

independencia : tres siglos de historia cultural hispanoamericana

/ Mariano

Picón-Salas, Fondo de Cultura Económica , 1994 . - (Colección

popular, 65) De la conquista a la Independencia (título completo: De la Conquista a la Independencia; tres siglos de historia cultural latinoamericana) es una obra escrita por el escritor, diplomático, académico, historiador, ensayista y político venezolano Mariano Picón Salas (Venezuela, 1901-1965). La obra fue publicada en 1944. En ella Picón Salas transita por cuatro siglos y medio de historia, cubriendo todos los países de América Latina y tratando de conformar una imagen de toda América, inclusive la América anglosajona y su interacción con Latinoamérica. La obra integra una síntesis americana, reflejando la simbiosis de razas y pueblos diversos, incluido el indio y el inmigrante, el Norte y el Sur, el Atlántico y su nexo con Europa y el Pacífico con la promesa de una conexión con Asia. Picón Salas muestra los colores locales e intenta una construcción y relato de los aspectos universales. Picón Salas fundamenta este recorrido entre lo local y lo global, lo particular y lo universal, desde el punto de vista de la tradición latinoamericana. La obra se encuentra estructurada de acuerdo al siguiente esquema: La obra se encuentra estructurada de acuerdo al siguiente esquema: I. Legado indio. 1. Datos sumarios arqueología. 2. Espíritu indígena. II. El impacto inicial. III. La discusión de la Conquista. 1. Las dos tesis históricas. 2. Psicología de la empresa española. 3. El complejo social de la época. 4. Valores españoles y valores europeos. IV. De lo europeo a lo mestizo. Las primeras formas de transculturación. 1. Las primeras ciudades indianas: Santo Domingo. 2 El problema cultural de la conquista mexicana. 3. Formas renacentistas en el siglo xvi mexicano. 4. Pedagogía de la evangelización. 5. La historiografía de los misioneros. 6. Las utopías sociales. 7. Fiestas, teatro y otras formas mestizas. V. Entrada en el siglo XVII. 1. La decadencia española en la historia indiana. 2. La sociedad en el siglo xvii. 3. La inquisición y el espíritu de la contrarreforma. VI. El barroco de Indias. 1. Complejidad y contradicción del fenómeno barroco. 2. El barroco en la perspectiva histórica. 3. Barroco literario de Indias. 4. Literatura cortesana y esotérica. 5. Sátira, burla e inconformismo del barroco. 6. El caso de Sor Juana Inés de la Cruz. VII. Erudición, temas y libros de la época barroca. 1. El molde escolástico de la cultura colonial. 2. La extrañeza americana. La obra del Padre Acosta. 3. Los libros de la época y su clasificación. VIII. El humanismo jesuítico del siglo XVIII. 1. El tránsito de la época barroca al siglo xviii. 2. Poderío y cultura jesuítica. 3. Los jesuitas y la crisis colonial del siglo xviii. 4. La literatura de emigración jesuítica. Los humanistas mexicanos. 5. Los motivos nativistas en la obra de Rafael Landívar. 6. Lo neoclásico y el anhelo de una cultura profunda. IX. Víspera de revolución. 1. Cosmopolitismo e ideales humanos de la época. 2. El libro de la Naturaleza. El enciclopedismo naturalista. 3. El estudio de la sociedad. Teoría de una nueva educación. 4. La crítica económica. 5. El sueño de la libertad política. El alba de la revolución que viene Bibliografía PICÓN SALAS, Mariano (1994): De la conquista a la Independencia [1944], Fondo de Cultura Económica, México D.F. CARLOS GARCÍA MIRANDA, Una lectura crítica de De la Conquista a la Independencia de Mariano Picón Salas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Letras Vol 77, 111-112, 2006. Miguel Gomes. De la Conquista a la Independencia: Mariano Picón-Salas y el lenguaje americano del ensayo. Acta Literaria N°34, I Sem. (111-128), 2007. Universidad de Concepción. Chile https://es.wikipedia.org/wiki/De_la_conquista_a_la_Independencia |

De la conquista a la

independencia : tres siglos de historia cultural hispanoamericana

/ Mariano

Picón-Salas, Fondo de Cultura Económica , 1994 . - (Colección

popular, 65) 『征服から独立へ』(原題:De la Conquista a la Independencia; tres siglos de historia cultural latinoamericana)は、ベネズエラの作家、外交官、学者、歴史家、エッセイスト、政治家であるマリアーノ・ピコン・サラス(1901年- 1965年)による著作です。 この作品は1944年に出版された。この作品の中で、ピコン・サラスは4世紀半にわたる歴史を辿り、ラテンアメリカのすべての国々を取り上げ、アングロサ クソン系アメリカとそのラテンアメリカとの相互作用も含め、アメリカ全体のイメージを形作ろうとしている。この作品は、アメリカ大陸の総合的な概要であ り、インディオや移民、北と南、大西洋とヨーロッパとのつながり、太平洋とアジアとのつながりの可能性など、さまざまな人種や民族の共生を反映している。 ピコン・サラスは、地域の色彩を表現し、普遍的な側面を構築し、物語化しようとしている。ピコン・サラスは、ラテンアメリカの伝統の観点から、地域とグ ローバル、個別と普遍の間を往来するこの旅を基盤としている。この著作は、以下の構成で構成されています。 I. インディオの遺産。 1. 考古学の概要。 2. 先住民の精神。 II. 最初の影響。 III. 征服に関する議論。 1. 2つの歴史的説。 2. スペインの企業心理。 3. 当時の社会複合体。 4. スペインの価値観とヨーロッパの価値観。 IV. ヨーロッパからメスティーソへ。最初の文化の融合。 1. 最初のインディオの都市:サントドミンゴ。 2 メキシコ征服の文化的問題。 3. 16 世紀メキシコのルネサンス様式。 4. 伝道の教育法。 5. 伝道者の歴史学。 6. 社会ユートピア。 7. 祭り、演劇、その他のメスティーソの様式。 V. 17 世紀への突入。 1. インド史におけるスペインの衰退。 2. 17 世紀の社会。 3. 異端審問と反宗教改革の精神。 VI. インディアスのバロック。 1. バロック現象の複雑さと矛盾。 2. 歴史的観点からのバロック。 3. インディアスの文学的バロック。 4. 宮廷文学と秘教文学。 5. バロックの風刺、嘲笑、反体制。 6. ソル・フアナ・イネス・デ・ラ・クルスの場合。 VII. バロック時代の学識、テーマ、書籍。 1. 植民地文化の学究的型。 2. アメリカ大陸の異質性。アコスタ神父の著作。 3. 当時の書籍とその分類。 VIII. 18世紀のイエズス会の人文主義。 1. バロック時代から18世紀への移行。 2. イエズス会の権力と文化。 3. イエズス会と18世紀の植民地危機。 4. イエズス会の移住文学。メキシコのヒューマニストたち。 5. ラファエル・ランディバルの作品におけるナショナリズムのモチーフ。 6. 新古典主義と深い文化への憧れ。 IX. 革命の前夜。 1. 当時のコスモポリタニズムと人間観。 2. 自然の本。自然主義的百科事典主義。 3. 社会研究。新しい教育論。 4. 経済批判。 5. 政治的自由の夢。来るべき革命の夜明け。 参考文献 PICÓN SALAS, Mariano (1994): De la conquista a la Independencia [1944], Fondo de Cultura Económica, メキシコシティ。 CARLOS GARCÍA MIRANDA, Una lectura crítica de De la Conquista a la Independencia de Mariano Picón Salas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Letras Vol 77, 111-112, 2006。 ミゲル・ゴメス。征服から独立へ:マリアーノ・ピコン・サラスとアメリカン・エッセイの言語。Acta Literaria N°34、I Sem. (111-128)、2007。コンセプシオン大学。チリ |

| 新スペイン広文典 / 高橋正武著、白水社 , 1967 0章 イスパニア語と文法 1章 文字と発音 2章 単語 3章 名詞 4章 形容詞 5章 冠詞 6章 代名詞 7章 副詞 8章 間投詞 9章 前置詞 10章 接続詞 11章 所有語 12章 指示語 13章 不定詞 14章 数詞 15章 比較語 16章 疑問語、関係語 17章 肯定語・否定語 18章 動詞 19章 文 20章 文飾・韻文 付録 動詞活用表 |

|

Mariachi

- Flor De

Toloache: NPR Music Tiny Desk Concert

|

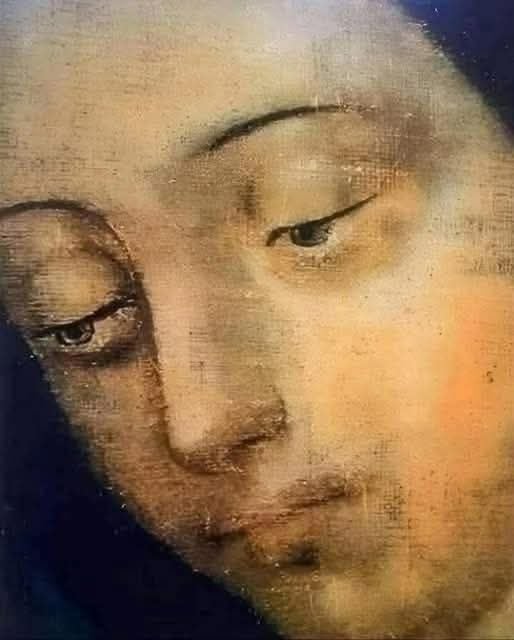

《ラテンアメリカ論演習の課題:02》 これは、メヒコにあるグアダルーペの聖母だけど、なんかDVの犠牲者みたいにみえる、ラテンアメリカの女性[問題]の議論でマリアニスモというものがあ るが、そこには現代的なDVの影があるというのは、あまりにも、カルスタ的な発想だろうか?だけど、現代人研究者へのTATテストだと考えるとこれは荒唐 無稽な審問とは片づけられない -- Marianismo is the supposed ideal of true femininity that women are supposed to live up to – i.e. being modest, virtuous, and sexually abstinent until marriage – and then being faithful and subordinate to their husbands. |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099