★サマリー

コミュニケーション教育において情動

(感情、エモーション、情緒など)がどのように作用しているかについて研究は極めて僅かしかありません。

この論考は、情動に関する興味を喚起するために、情動の語彙、普遍的なのか文化依存的なのか、情動研究の略史とそのホットイシュー、デカルト的心身二元

論、およびイロンゴットの首狩りにおける情動の役割を取り上げて、人間の情動現象にまつわる多様な解釈のあり方を提示しました。これらの議論を通して、著

者は情動の神経学的研究や認知科学的研究が前提とする情動の普遍主義と、情動現象の多様性と文化的固有性を前提とする文化主義という2つの相矛盾する立場

を、研究者の「対話論理」によって調停しようと提案しています。

There are not many discussions on

the behavioral applications of

human emotion to university communication-design educational contexts,

because of western epistemological pitfall of the cultural image that

the rational reason has been superior to the affective experience. The

aim of this paper is to examine the following issues: Collecting

vocabularies on emotion, theoretical opposition between universalist

versus culturalist of emotional entities, introducing of academic

development of neuroscience of the emotion, especially "affective

neuroscience," the Cartesian dualism between body and mind, and the

"heterodox expression" of emotion in a certain cultural contexts, e.g.

Ilongot headhunting. The author attempts conciliation between

universalist and culturalist for deep understanding human affective

experiences by "dialogic" thinking, and also proposes for introducing

these academic outcomes to undergraduate and postgraduate classes on

the communication-design.

キーワード

情動(感情)、文化理論、人類学、首狩り、情動神経科学

emotion-passion, cultural theory, anthropology, headhunting, affective

neuroscience

-

感情とは、そのために身体の作用力が増したり減ったり、促進されたり妨害されたりする身体の変容、およびこの変容の観念のことであると私は理解する——

バールーフ・デ・スピノザ[1675]1)

-

満足あるいは嫌悪のさまざまな感じは、それらを引き起こす外的事物の性質よりも、それによって快や不快を感じさせられる各人に固有の感情にもとづいてい

る。そのため、他の人が嘔き気を催すものに、ある人は歓びを覚え、恋の激情はしばしば誰にとっても謎であり、あるいはまた、他方の人にはまったくどうでも

よいことに、一方の人は強い反感をおぼえる、といったことが起る——イマヌエル・カン

ト[1764]2)

-

情動は、それ自身の本質を、その特定の構造を、その出現法則を、その意味をもっている。それは人間的=現実に、外部からつけ加わるようなものではあり得ま

い。逆に、人間自身が己れの情動をひき受けるのであり、したがって情動とは、人間的実存の有機的な一形態なのである——ジャン=ポール・サルトル

[1939]3)

************************

章立て

************************

************************

************************

************************

************************

1.はじめに:情動(感情)に着目することがなぜ重要なの

か?

私は、ヒューマンコミュニケーション教育において、対話の中で生まれる知的な推論である「対話論理」4)と同等に、そこで同時に生起していると思われる

「情動」の面についてよりよく考える必要があると考えています[cf. 池田・西村

2010]。そのために、コミュニケーションデザインに関わるすべての人に、情動現象への研究関心を喚起するためにこの論考を書きました。これは「ヘ

ルス

コミュニケーションを

デザインする」という私の論文[2012]の続編でもあります。私は当該論文の末尾で「情報論モデルから身体を介したコミュニケー

ション・モデルを内包した新しい方向性を模索」すべきだと、読者に提案しました[池田

2012:14]。なぜこれが重要な課題になるのでしょうか?

私は、ヒューマンコミュニケーション教育において、対話の中で生まれる知的な推論である「対話論理」4)と同等に、そこで同時に生起していると思われる

「情動」の面についてよりよく考える必要があると考えています[cf. 池田・西村

2010]。そのために、コミュニケーションデザインに関わるすべての人に、情動現象への研究関心を喚起するためにこの論考を書きました。これは「ヘ

ルス

コミュニケーションを

デザインする」という私の論文[2012]の続編でもあります。私は当該論文の末尾で「情報論モデルから身体を介したコミュニケー

ション・モデルを内包した新しい方向性を模索」すべきだと、読者に提案しました[池田

2012:14]。なぜこれが重要な課題になるのでしょうか?

「対話論理」とは対照的に、情動(感情)は直接身体に働きかけるものと見なされています。

あるいは、まず身体的反応としての情動や直観が先立ち、論理などを構築する理性はそれら(=情動や直観)を追いかけて説明しようとする、と言われています

[James 1891; Damasio

2005]。そのためこれまで情動は、冷静で知的なコミュニケーションには直接関係のないもの、場合によっては知的な推論の邪魔をすると考えられてきまし

た[e.g. スピノザ 1970:165,

233]。これらの一連の説明は本当でしょうか。直接経験という性質を持つがゆえに、情動について考えることは身体のあり方について考えることです。情動

のコミュニケーションを考えることは、どうやら身体を介したコミュニケーションと深い関連性を持つようです。

一般的には、日本語の情動=熱情と感情と情緒は、

それぞれ passion, emotion, feeling

という英語と対応可能な翻訳語であると考えられています。この区別を守るべきだという論者もいますが、現実には対応関係が異なったり、別の訳語を与えたり

して、同じ分野の研究者でも翻訳に関しては混乱を極めています。文化人類学者としての私は、語の定義の厳密化よりも、語が具体的かつ経験的に使われている

現場での使用法——語用論と言います——から、語の概念とその操作を鍛えてゆくほうが良いという立場を取ります。それゆえ「私たちが情動を含む、感情や情

緒という用語で広く呼んでいる経験(affective experience of passion, emotion and

feeling)」というもっとも包括的な意味と概念のまとまりのことを、この論考で「情動(感情)」(emotion)あるいは単に「情動」と呼ぶこと

とします。

情動理論に関する文化人類学的な考察が、どうして

必要になってくるのでしょうか。それは、情動に関する心理学の古典的理論が、人間の直接的な経験と反応

として理解されてきたからであり、情動は身体経験と切ってもきれない関係にあるからというのが最初の理由です。しかし他方で、情動のどのような面に注目さ

れてきたのかに着目することで、科学のまなざしが人間社会の欲望や偏見を映し出す鏡になっているということも分かるでしょう。これが二番目の理由です。

1930年代以降、とりわけ第二次大戦後に地歩を固める情動メカズムの中枢理論、すなわち情動は脳内でおこるという今日では主流になった説明では、情動は

大脳皮質などの「上位」機能によるコントロールを受けた、進化的には「原始的」で「遅れた=下位」ものだと見なされるようになりました。1960年代以降

の冷戦期でのヒューマンコミュニケーション理論では、洋の東西を問わず、理想的なコミュニケーションとは、感情的にならず、冷静になり、知性——すなわち

理性——を働かせて「戦略的に」あるいは「ゲーム論的に」考えることであると真面目に主張されていました。情動に関する自然科学的議論も、コミュニケー

ション理論も、当事者が自覚する、しないに関わらず、研究者たちは当時の国際政治や戦争の隠喩(メタファー)を使って思考し、議論していたのです[cf.

ソンタグ 1992]。そこでは、人間の情動というものは、どちらかと言えば否定的な価値を与えられていました。

しかしながら1990年代からソマティック・マー

カー仮説(後述)に代表されるように、外部からの神経情報を最初に受け取る「下位の」脳の部分と、情報

処理を担当する大脳のいくつかの部分の神経学的な協働や、さらには情動とは無関係だと考えられていた推論機能の中枢(前頭皮質)が、人間がよい/わるいと

いう価値判断をおこなう際に重要な働きをしているのではないかという主張が受け入れられるようになってきました。情動に人間個性や知的推論、とりわけ高度

な道徳判断に寄与する機能が発見され、情動の積極的な評価が登場しつつあるのです。

人間のコミュニケーション能力に関する、〈理性〉

——あるいは推論能力——と〈情動〉というものの評価をめぐるこれらのシーソーゲームは、じつは今回が

初めてではありません。モンテスキュー、ディドロ、ロック、ヒューム、ルソー、カント、ヘルダー、そしてフランクリンらは18世紀を通して、著作を公刊

し、思想を交流し、また政治運動に関わることを通して人間の理性の擁護と啓蒙の精神を大いに奮い立たせました。現在では、この世紀を「理性の時代」と呼ん

でいます。この時代では理性や推論の明晰さが尊ばれ、情動は邪魔者扱いされることになります。しかし、19世紀になると、このような抽象的な理性信仰に対

してヨーロッパの思潮は冷ややかになり、ロマン主義というものが芽生えます。ロマン主義では、人間の想像力、歴史の有機体的な力、魂や感情の神秘が主張さ

れ、情動は再び日の目を見るようになりました[ポーター 2004:2-7]。

では、現在のコミュニケーションに関する大学教

育・大学院教育では、情動はどのような位置づけを与えられているでしょうか? この論考でも多く検討され

るように、理性の陰に隠れてきた情動の意味の探求がようやく開始されたばかりで、その成果がいまだ十分に授業に反映されてはいないというのが現状です。な

ぜなら、大学とは伝統的に啓蒙の場であり、いまだに理性つまり合理的な推論と実証主義による研究が重要視されているからです。確かに、合理的な推論と実証

主義は、理性という潜在力が表現された一組の形——アリストテレスのいう可能態——ではありますが、それだけが理性の唯一の形ではありません。また古代ギ

リシャ世界に理性的なものだけを求める考え方ももはや時代おくれになりました[ドッズ 1972; ベネディクト

2008]。英国の社会科学者を中心に1970年までにおこなわれた「合理性」に関する議論をまとめたブライアン・ウィルソンは、文化や歴史において、そ

の基準が異なるという合理性概念の相対性についての議論を紹介しています[Wilson

1970]。言うまでもなく、啓蒙主義以降、現代までの「徳」の概念における理性中心主義が、それを産出し続けてきた啓蒙主義自身によって破綻したことは

多くの論者が指摘してきたことです[ホルクハイマー・アドルノ 2007;マッキンタイア 1993]。

このような、精神と理性のプレゼンスの後退と身体

と演劇あるいはコミュニティとの協働など課題の浮上は、人間の陶冶(die

Bildung)を中心的な課題にしてきた、大学・大学院教育の今後の展開に大いに影響するでしょう。現に、コミュニケーションデザイン・センターでの教

育で重要で基幹的なものをなすのは、演劇的知性、臨床コミュニケーション、科学技術の社会性、コミュニティの復権などを主題化するものです。その意味で、

身体を介したコミュニケーションを考える際にも、人間の理性を中心的課題にするだけではなく、個々人の身体経験に根ざす情動という側面に関心が向くのは、

時代の当然の趨勢と言うことができます。これからのコミュニケーションの研究や教育に携わる人たちには、情動についての知識と経験のみならず、人間の情動

経験のデザインとはいったいどういうものなのか、ということが喫緊の課題になるという私の予想は、実はこういった事柄が背景にあるからなのです。

2. 文化と情動

2.1 情動の語彙の成分分析:日本語

先に述べたように、この論考では情動を emotion

の訳語とし、日本語の感情や情緒も包括して広く取り扱っています。このような精神的状態を表す用語にどのような意味(イメージ)が張り付いているのかを確

認するために、著名な辞書・事典に助けを求めることはしません。なぜなら、語を定義する権威ある見解が必ずしも、多くの人が使っている言葉の意味や使用範

囲を反映しないからです。権威が規定する偏向(バイアス)を取り除き、なるべく情動に関連する日本語のニュアンスのなかにどのようなものがあるかをあぶり

出す方法のひとつに成分分析(componential analysis)というものがあります[ナイダ

1977]。ここではもっとも簡便な方法を使って、情動・感情・エモーション(外来語)・情緒という言葉の類語にどのような言葉のイメージが「成分」とし

て含まれているのか明らかにしてみました5)。

データはインターネットの類語辞典

“Weblio”(http:

//thesaurus.weblio.jp/)を使って、意味と類語を抽出しました。そして、情動(emotion)の類語として、情動を含む、感情・

エモーション・情緒の四語に限定して、検索を行いました。またそれを補足するものとして、派生語として「フィーリング、強い気持ち、情感、気持ち」の四語

も検索しましたが、それらは分析には利用しませんでした。成分の抽出は、直感による経験的方法をおこないグルーピングを行いましたが、階層化などのメタ分

類による正確な分析は省略しました。その結果成分として、抽出できたのは次の8つの成分(=特徴)でした。すなわち(1)外来語由来、(2)ジェンダー的

要素、(3)漢字の「情」を含むもの、(4)対人関係性を示唆するもの、(5)身体語彙としての「心」、(6)感覚に関する語彙、(7)オリエンテーショ

ン(方向性や移動)を示唆するもの、(8)美的意識、です。それらの同義語(一部重複)を列挙すると次のようなものになりました。

(1)外来語由来

エモーション、フィーリング、ハート、センス、デリ

カシー、ロマンチックな、ムード、 ウェットな、センチメンタルな

(2)ジェンダー的要素

女性好みの、なまめかしい

(3)漢字の「情」を含むもの

情感、情性、情意、感情、情、心情、情緒、激情、情

念、情動、友情、恋愛感情、情操、 情実、私情、薄情、情調、情趣、情味、詩情、風情、旅情、抒情的

(4)対人関係性を示唆するもの

激情、恋愛感情、思い入れ、私情、薄情

(5)身体語彙としての「心」

心持ち、心の起伏、心情、心、心の動き、歌心、心持

ち、心の機微、心のひだ、心性

(6)感覚に関する語彙

感性、感情、センス、情緒纏綿、情感、うるおい、

しっとり、ウェット、心のひだ、味わい、(甘い)ムード、

(7)オリエンテーション(方向性や移動)を示唆す

るもの

思いやり、思い入れ、心の動き、旅愁、旅情

(8)美的意識、

歌心、(美的)感性、センス、デリカシー、詩情

もちろん、読者自身が分析を加えることでこれら以外にも「成分」を抽出できるかもしれません。このような簡単な分析をおこなってみても、日本語の情動に関

する語彙はとても豊かで、また多義的な意味が込められていることがわかります。さらに、以下で述べる、基本的な情動を抽出する際に、不可欠な情動の対人関

係性や、表出に関わる経験という基本的な属性に加えて、日本語の情動には、内面的な意味を表象するものが多く含まれているように思えます。

2.2 基本的情動の通文化的普遍性

このように、それぞれの文化には、それぞれの固有

の情動に関する語彙群があります。日本語においても夥しい数があるのですから、人間の情動を表現する語

彙にはほとんど無数にあり、そのすべての意味内容を知るだけで一生かけても終わらないほどの深みがあるというのが事実でしょう。それにも関わらず、人間の

基本的情動は共通ではないのか、という考え方も否定出来ません。なぜならば、語彙のグループは有限数、それもそう多くはないものにまとまりそうだからで

す。また次章で紹介するダーウィンが主張したように、我々もまた生物種に他ならず、人間としての種はひとつだから、その人間の情動に共通点が見つからない

わけはないという予感もあながち間違いとは言えないでしょう。つまり人間には基本的情動というものがあり、文化を超えて共通であり、情動のヴァリエーショ

ンの個々の広がりには共通性が認められるがあるはずだという考え方がそれです。

しばしば指摘される、基本的情動とは、よろこび

(joy)、苦痛(distress)、怒り(anger)、恐れ(fear)、驚き

(suprise)、嫌悪(disgust)の6つが、基本的なものと言われています[エヴァンズ

2005:7]。またこの6つは、情動の語彙の通文化的研究でのグルーピングとほぼ重なるという報告があります[Boucher

1979]。この基本情動仮説のうち、もっとも有名なのが、ポール・エクマンとウォーレス・フリーゼンによるものです[Ekman and

Friesen

1975]。彼らは、さまざまな文化で、基本情動にあたる西洋人の顔写真を使い、これらの表現が意味するものを被験者に指摘させる、という極めてシンプル

ですが、説得力のある方法でこれを証明しました。エクマンらはその後も、フィールド研究を続け、基本情動の理解に文化差がないデータを積み上げていきまし

た。基本情動の普遍性を信じる研究者は、このことが、生物学的基礎をもつことの証左であると主張しています。

確かに、ジョン・ロックは『人間知性論』

(1690)の第2巻20章の「快楽と苦痛の様相について」なかで、愛(love)、憎しみ(hatred)、

欲望(desire)、喜び(joy)、悲しみ(sorrow)、希望(hope)、恐れ(fear)、絶望(despair)、希望(hope)、怒り

(anger)、嫉み(envy)、恥(shame)などの項目について解説しています。これらの一連の観念は、情念(passion)——大槻春彦の翻

訳[ロック

1974:119]では「情緒」と表現——の用語でくくられています。このリストとエクマンらのリストをみると、情緒に関する語彙のラベリングは、同じ西

洋においても約300年間のあいだに大きな変化が見られないようです。

もちろん、エクマンらのやり方に問題がないとは言

えません。その研究が「顔の表情」における通文化的な検証であり、そのことが表情の本質(=当の人たち

が経験していること)を表現するものではなく、むしろ人類における「顔の表情」の普遍性を証明しているにすぎないと言う批判が可能になるからです。エクマ

ンの主張と支持者は多かったため、彼は自分の説を変えませんでしたが、約20年後には、普遍的な顔の表情(=記号)があるからといって、事実上の情動があ

るとは言えないし、逆に、表情がないからと言って情動の存在を否定してはならないと、反論への対応には柔軟な姿勢を見せるようなりました[コーネリアス

1999:v-vi]。

2.3 文化人類学者はつねに強硬な文化主義者なのか?

情動の通文化的普遍性が主張されると、ふつう最初

に異議申し立てするのが文化人類学者だと言われています。彼らは、文化相対主義にもとづいて現地調査を

おこない、彼ら/彼女らが考えるようにそのことを「内在的に」理解しようとします。あるいは少なくとも、内在的に理解が可能なかたちで文化の諸現象に関す

る情報を人類学者の解釈や経験を交えて解説しようとします。文化人類学者にとって、人間の通文化的共通性よりも文化による多様性の理解をもたらすもの、す

なわち文化的差異のほうに関心がいきやすいのです。そのため、基本的な情動についての——学説史的な理由により主に北米の学問的伝統に属しますが——文化

主義的(culturalist)な説明は、心理学者エヴァンズ[2005]が皮肉るように、生物学的ないしは通文化的に共通すなわち「普遍的」一般性を

排除して、文化に固有な情動の差異を強調しようとする傾向があることは明らかです。

しかしながら、これは、文化主義的な説明の限界

が、1960年代のエスノサイエンス(ethno-science,

民族科学)研究における「普遍的なもの(etic)」と「文化固有なもの(emic)」の峻別と使い分けをする分析方法論が明確化されて以降の状況を反映

していない点で、些か部外者の偏見に根ざすように思われます。今日では、心理学者が「期待する」ほどの、過度の文化主義的な主張——「強い文化主義」——

を今日の文化人類学者にみることは少ないと思われます。このことについては結論で再び取り上げましょう。文化人類学あるいは社会人類学ないしは民族学にお

ける文化主義へのこだわりは、実は、別の歴史的起源があって、部外者はしばしば混同するのです。彼らの関心は、情動そのものよりも、それらを醸し出す、未

開信仰の類型化された宗教的信条——例えば、マナイズム、アニミズム、トーテミズム——などに関心をもち続けてきました[cf.レヴィ=ブリュル

1953]。こちらのほうは西洋社会に対して「未開、野蛮、原始」という性質をことさら強調してきたことは事実です。精霊憑依(spirit

possession)やトランス(trans,

恍惚)などの現象に焦点があてられて、具体的な記述——民族誌という——の蓄積が試みられてきました。その後、ある研究者たちは、精神医学研究者と共同し

て、変性意識状態(Altered States of Consciousness,

ASC)という用語でまとめられる現象を明らかにしようと努力してきました。ただし、変性意識状態が、人間のノーマルな「情動」のレパートリーのひとつで

あるという合意は、管見のおよぶかぎりスピノザ[1970:175-176]のような特異な思想家の主張を除けば現在まで確立されていません。情動ではな

く、それはあくまでも「意識」が変性した状態だと認識されているようなのです。すなわち、ここでも情動と意識=理性は峻別されていることになります。

さてフランスでは19世紀末から20世紀の初頭に

かけて、「未開人の思惟」という観点から、非西洋人に特異な思考方法があるというリュシアン・レヴィ=

ブリュルの指摘があり、メラネシア人の人格やアイデンティティに関するモーリス・レーナルトなどの興味深い考察もありました[レヴィ=ブリュル

1953; レーナルト

1990]。しかし、この研究は、必ずしもレヴィ=ブリュルの真意ではなかったのですが、未開人の思考を近代人と根本的に異なる存在であり、前者の思考法

を彼が「前論理(prélogique)」と呼んだために、他の学派や後の人たちから、彼は未開で劣った判断をしていると誤解されました

[Bartlett

1923:282-285]。またレヴィ=ブリュル自身もこの批判を聞き入れ、その主張を弱めたために、その後この議論が大きく発展することはありません

でした[Cazeneuve 1972]。

しかしながら英国ではレヴィ=ブリュルのアイディ

アは(彼の主著の英訳題のように)「現地人はどのように考えるか」という命題の形で、民族誌を書く社会

人類学者たちの間に新たな課題をもたらすことになりました。すなわち人類学者の仕事は、現地人が感じ考えることが分かるようにデータを収集すべきであると

いう命題が登場します。その中のもっともよく成功したと言われるのが1930年代に行われた、エドワード・エヴァンズ=プリチャード[2001]による、

アザンデ人(the

Azande)の妖術裁判の研究です。そこでは西洋人にとって偶然であるかのように思える個人の不幸な出来事が、個々のザンデ人—— Zande

は単数で、民族や複数の人びとを表現する時にはアザンデと言います——にはまったく別の因果関係によって解釈され、取り扱われる様が生き生きと描かれてい

ます。アザンデの自然認識では、穀倉の腐った柱が崩れて犠牲者がでるのは偶然の出来事ではありません。むしろ他ならぬその人に起こった事こそが、人為的な

操作(=妖術の実行)だと解釈されます。そして、その出来事の人為的な要因が指摘され(=妖術師の告発)、妖術師だと告発された人はそれに対して反論する

権利を有し、お互いの主張が論戦される争い(=妖術裁判)があり、またそれに対して判決(=調停としての神判)が行われる仕組みがあり、その制度にアザン

デの人びとはきちんと従う(=社会制度としての受容と承認)ようになっているのです。このあたりのプロセスは近代社会の裁判外紛争解決

(Alternative Dispute Resolution,

ADR)のアザンデ版とも言えます。それゆえ近代法制度に挑戦するかのようなこの妖術告発の制度は、近代教育や法制度の普及を目論む旧植民地政府や独立後

のウガンダ政府から厳しい弾圧を受けることになります。理不尽な現地人の「情動」の土着制度と、近代国家の冷静な「理性」による統治が対照的に描かれるの

です。

ここで「情動」と「理性」を分けたことでもわかる

ように、妖術という土着の社会制度を内在的に理解しようとした文化人類学においても、西洋における知性

と情動を明確に峻別する二元論(Intelligent-Emotion

dichotomy)という見方を、はからずも踏襲していることが明らかになりました。しかしながらこれは、文化人類学も具有すると思われる西洋近代科学

総体の欠点であるとは、私は考えません。次の章で述べるように、心理学者や神経科学者たちの「情動」との格闘である研究と同様に、当事者にとって理不尽で

カオス的経験であるかもしれない、あるいは非理性的な感覚かもしれない「情動」への経験主義的アプローチは、理性的で冷静な態度や視点の確保と、個々のプ

ロセスの多角的な論証を通して次第に明らかになってきたからです。

3. 近代情動研究略史

3.1 認知科学の隆盛

私は情動研究の文献を渉猟した結果、近年に近づけば近づくほど「より正しい理論」が常に数多く登場するわけでないことに気がつきました。そこで、情動研

究がおこなわれるもっとも広い社会的空間を「研究の闘技場(アリーナ)」と見立てて、そこに登場するさまざまな考え方を抱く研究者や思想家を、その討議に

参加するプレイヤーとして捉えることが、この研究のダイナミズムをより適切に表現できるのではないかと思いました。このアリーナに登場するのは、以下の5

つのカテゴリーに属する人です:(1)哲学者、(2)心理学者、(3)医学者または生物医学者、(4)社会学・文化人類学者、そして(5)「認知科学者」

です。最後の認知科学者には「(カギ括弧)」を付けましたが、それは認知科学者には上記の(1)〜(4)の学者が含まれるために、それらとは少し異なった

扱いをする必要性があると感じたからです。

このアリーナに登場する、5つのカテゴリーに属す

る研究者が登場する時間的経緯からみると、古代のパトス論[廣川

2000]6)やヒポクラテスの四体液説[池田

2004]などを嚆矢とする(1)哲学者から、近代科学の方法論を援用してきた(2)心理学者、そしてより脳の構造がもたらす脳機能の洗練化に関心をもつ

(3)医学・生物医学者、最後に科学史や科学社会学に関心をもち「認識論的発達」に相対的な視点をもたらす傾向のある(4)社会学・文化人類学者の順に、

それぞれ登場してくることが分かります。ただし、これらの領域いわばサブジャンル間の学問の強さや影響力——それらには学問外の世俗的な権力との関係も当

然含まれます——には明らかに隆盛があります。

最後に(5)の「認知科学」の特異な位置づけにつ

いての説明が必要です。この科学は、1948年のカリフォルニア工科大学で開催されたヒクソン・シンポ

ジウム[ガードナー

1987:10-25]や、1956年ニューハンプシャー州のダートマス大学で計算機科学者のジョン・マッカーシーが開催し、チョムスキー、ブルーナー、

ミンスキー、サイモンなど、この分野で後に大物になる研究者たちが多く参加した「ダートマスの人工知能会議」[ガードナー 1987: 28,

134-136]が出発点とみなされています。その後のコンピューター科学が進歩を遂げ、ソフトウェアを利用するのみならず、ソフトウェアでのシミュレー

ションなどが可能となり、それまでの動物実験や被験者を使った心理実験などとの融合が図られたことはよく知られています。そして現在では、認知科学は先の

(1)から(4)の分野の研究者たちを受け入れるのみならず、それ以外の多くの学問領域からも参入を可能にする強力なプラットフォームとして確立したと言

えるでしょう。

3.2 情動研究の始祖W・ジェームズをめぐって

今日における「科学的」情動研究の嚆矢は19世紀

の後半にあった2つの偉大なパイオニア的研究にあります。そのひとつが、進化論——今日では進化生物学

という独自の学問に発展——の父チャールズ・ダーウィンが1872年に公刊した『人間と動物における情動の表現』です。彼はそれに先立つ13年前に出版さ

れて好評を博した『種の起源』で、人間と動物の生物学的「連続性」を力強く主張していました。この『情動の表現』の中でもダーウィンは、人間と動物におけ

るさまざま情動表現の共通性に着目し、彼は写真や図版を多数用いて、人間と動物のあいだの精神的な——つまり心的な——連続性をもあることを示しました。

パイオニア的研究の2つ目は、その12年後、1884年に心理学者のウィリアム・ジェームズによって、英国オックスフォード大学の哲学雑誌『マインド』に

発表された「情動とはなにか?」という20ページに満たない論文のことです。

なぜこの2つの研究が「情動の神経科学

(Affective Neuroscience)」[Panksepp

1998]の基礎になったのでしょうか。まずダーウィンにおいては、デカルト以来の人間と動物のあいだの厳格な峻別が崩れ、進化論の主張に続いて、動物の

情動に関する研究が人間のそれにおいても貢献できるという類推的比較が理論的に可能になったということです。情動研究の生物学的研究がスタートしたと言っ

ても過言ではありません。他方、ジェイムズの研究は、情動表出と身体的経験に関する「因果的説明」についてのこれまでの説明を根本的に変えてしまったとい

う、言わば心理学上のパラダイム論的革命を成し遂げたという意義があります。

ジェイムズの情動理論の独特で革命的な意味につい

ては、補足説明が必要です。ウィリアム・ジェイムズ(William James,

1842-1910)は、はじめは生理学者として出発し、心理学を経由し、最終的には、C・パースとならんで前期プラグマティズムの代表的な哲学者として

多彩で多様な研究領域を切り開いたことで有名です。「感情とはなにか?」論文の6年後の1890年に全2巻1,740ページにわたる大部の『心理学原理』

を公刊しました。彼はこの本の第25章「情動」の中で、「感情の『科学的心理学』というものに関する限り、このテーマの古典的業績を夥しく読んだために、

ほとほと飽き飽きしたので、今一度それらを詳細に読み直すくらいだったら、ニューハンプシャーの岩の形に関する口述記述を喜んで読むほうがまだましだ」

[James

1891:448]7)とまで述べています。大部の文献を消化したにもかかわらず、情動の定義を含む中核的な彼の主張は、前者の論文の内容をほぼ完全に踏

襲しています。情動理解に対する彼の自信のほどがよく伺われます。また彼は「標準的な情動」と呼ばれる情動の基本パターンを指摘しており、これは前章で述

べた「基本的情動」に相当するもので、ジェームズの類型化もほぼ大枠で現在まで受け継がれています。

ジェイムズの情動の定義の革新的な点は、それまで

の情動の古典的因果説——情動は心の中の変化があるからその後になり身体的に変化が表れるという考え方

——と言えるものからの脱却にあります。それは私の言葉で説明すると、言わば「情動の身体連動説」とも言える主張にあります。この説明を彼は、現在でも頻

繁に引用される次のような逆説的な決まり文句(クリーシェ)で表現します。すなわち「私たちは泣くから悲しいのであり、殴るからこそ怒っているのであり、

震えるから怖いのであって、悲しいから泣き、怒るから殴り、恐ろしいから震えるのではない」と[James

1884:190]。この表現は、情動がつねにその解釈に先行する直接経験として私たちの前に立ち現れてくることを表現したものとして、とても印象的な言

葉で語っていることが特徴です。

3.3 神経科学は情動末梢説の父ジェームズ殺しに成功したのか?

ジェームズの情動の説明は、個体がその刺激をうけ

た瞬間に反射を誘発し、その運動反応と同時に情動が生じると考えたことでした。ジェームズと同時代を生

きたデンマークの心理学者カール・ランゲ(Carl Georg Lange,

1834-1900)は、抹消の血管活動を情動の徴候と捉え、より生理学的な説明を加えました。そのためジェームズの情動理論は、ジェームズ=ランゲ理論

(James-Lange

theory)とも呼ばれています。ジェームズの情動の身体連動説は、一般の心理学の教科書では「情動の末梢説」と書かれていることがあります。これは

ジェームズによる命名ではなく、後にこれを後に批判するウォルター・キャノン(W.B. Cannon,

1871-1945)らによるもののようです[Cannon

1927]。なぜならキャノンは自説である情動の中枢説との対比のなかでこのように、ジェイムズの理論の概要を説明しているからです。

このジェームズの情動理論には、提唱から30年以

上もたって強力な批判者が現れます。キャノンは脳のなかに情動の中枢があり、それこそが神経とホルモン

の両方の情報処理メカニズムに他ならないという、ジェームズらとは全く異質の情動理論を提唱します。クロード・ベルナールの提唱によるホメオスタシスの理

論、すなわち生命の持続的機能として生体調節のメカニズムをより精緻に洗練した生理学者のウォルター・キャノンは、その弟子フィリップ・バード(P.

Bard)と共同研究を重ね、情動の中枢が視床下部にあることを説明しました。

彼らの研究、特にバードの研究は、大脳皮質を手術

で取り除いたネコは、容易に外部からの刺激に対して「激高」行動を見せるということを動物実験で証明し

ました[Bard

1928]。このことから、情動の中枢は中脳に分類される視床(thalamus)——最終的には視床下部(hypothalamus)——にあり、大脳

皮質は情動をコントロールしているのではないかと考えました。その後の研究者は、視床のさまざまな部分を外科手術で取り除いたり部分的に焼いてタンパク質

を変成させたりして(部分が担っていると思われる)構造を欠損させ、そこでどのような脳の機能が失われるかを検証して、脳の部分という「構造」とそれが

担っている「機能」と関連を明らかにしようとしました。その結果、視床は、食欲や満腹、睡眠や覚醒などの生命維持に欠かせない脳の情報処理を担っている中

枢である場所であることが明らかになりました。

では、生命維持に欠かせない行動の中枢の近くに情

動の中枢もまた存在することは、いったいどういうことでしょうか。彼らの説明によると、思考や推論に比

べれば「原始的」だが生命の維持や本能にとっては不可欠な部分であり、情動も「生命の維持や本能」にとって意味のある部分だと認定されたことになります。

このため、情動の中枢説は、現在ではキャノン=バード理論(Cannon-Bard

Theory)と呼ばれています。その後、情動の神経回路などの研究が陸続とつづくという意味でユニークな説明を試みた点で、情動の神経科学理論への舵取

り切ったという学説上の価値はあります。しかし、次節で述べるように、情動経験は、末梢の感覚器官の入力を不可欠とするために、キャノン=バード理論は、

それに先行する理論、すなわちジェームズ=ランゲ説を完全に否定しきったとは言えないでしょう。すなわちこの節の表題での「父親殺し」が成功したわけでな

い、というのが私の心証です。

3.4 情動の中枢説のその後の展開

キャノン=バード理論の学説上の意義は、次の2点

に集約できます。ひとつは、言うまでもなくジェームズ=ランゲ理論とは、まったく異なった発想でかつ実

験的証明を伴ったものだという意義です。キャノンらは、ジェームズが焦点化していた末梢での情動の問題などは無視して、末梢との接触点をもつ中枢にある視

床に焦点を「予め」絞っていたことから、情動の中枢説を短期間の間に神経科学の作業仮説に仕立て上げることが可能になったと言えるでしょう。これは科学史

研究におけるトマス・クーンのパラダイム論な説明でわかりやすく解釈することができます。すなわち2つの仮説は、末梢と中枢という2つの異なった箇所に

「情動の中心」を置く点では似ていますが、そこから派生する身体の器官と知覚経験についての説明では、お互いに説明の論理では接点を持たないものどうしで

すので、この両者を関連づけたり、あるものから別のものへの連続的な変化(あるいは進化)だと考えたりすることは考えられません。つまりキャノン=バード

理論と、ジェームズ=ランゲ理論は、相互に補完する理論ではなく、それらはかつ同時に存在することはできません。両者の間には発想の形式において断絶があ

り、相互に異質なのです。その意味では(父親=王様殺しのない正真正銘の)科学革命と言うことができます。この2つの理論は、情動を説明するそれぞれ異

なったパラダイムだということができます。もうひとつの意義は、多くの人たちが、キャノン=バード理論を採用することで、実験上のテクニックすなわち除脳

や脳の部分破壊を共有することが可能になり、情動の脳内の中枢理論という一種の共通の通貨(トークン)で学問的議論という「対話」をすることができたこと

にあります。キャノン=バート理論のパラダイムを共有する人たちは、それまで蓄積されてきた脳の局在説をさらに洗練・精緻化し、その学問を推し進めること

ができたからです。

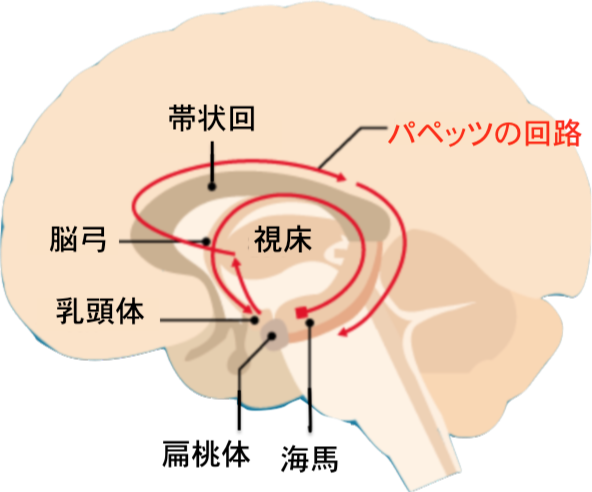

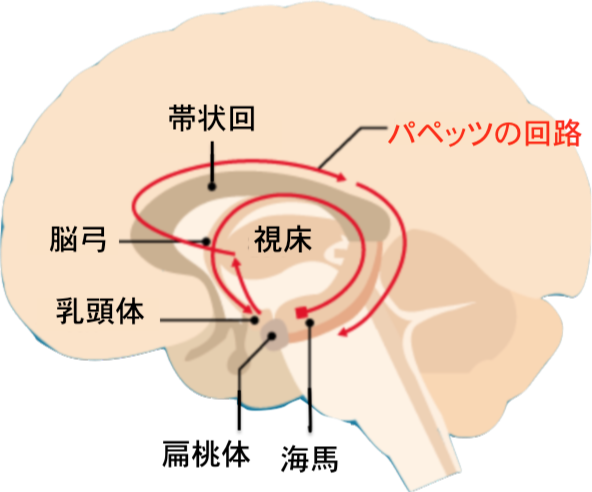

この情動の中枢説は、やがて1937年のパペッツ

回路(Papez circuit)の提唱に引き継がれます[Papez 1937;

Dalgleish

2004]。情動の情報処理に関わるパペツ回路とは、次のような脳内の神経回路のことを言います。感覚器官や外部からの情動の刺激は、まず視床に到達し、

そこを中継して大脳皮質の感覚野(sensory

cortex)に届きます。同時に視床とは別の組織の視床下部(hypothalamus)にも情報が伝わります。視床に入った情動に関する刺激情報は、

さらに扁桃体(amygdala)に直接伝わると言われます。感覚野の情報は、さらに帯状皮質(たいじょうひしつ:cingular

cortex)に入り、それが海馬に送られます。帯状皮質は、情動に関する高度の情報処理つまり情動感覚(フィーリング)を形成するのではないか考えられ

ています。海馬は記憶の情報保持にかかわる機能をもつと言われています。海馬の情報はさらに視床下部に送られますが、ここから神経およびホルモンなどの情

報を介して情動反応が引き起こされると言われます。興味深いことに、情動反応が引き起こされると同時に視床前核を経由して再び帯状皮質に情報が送られるこ

とです。帯状皮質には感覚皮質を経由して視床からの情報の回路——これを(1)間接経路という——が届いていますが、同時に、帯状皮質には、視床からの視

床下部・視床前核への(2)直接経路からの情報が送られる、さらにそれが海馬と再び視床下部をとおしてループ(巡回経路、閉回路)を形成することです。こ

のことを通して、脳内における情報処理は、情動刺激を、それに対応する身体の直接的な反応と、情動に関する感覚(フィーリング)を同時に処理します【図

1】。パペッツは、解剖学的事実から、情動に関する機能的回路の働きを大胆に予測しました。

パペッツの回路は、現在では情動にそれほど関係し

ていないとも言われています(記憶に関係か?)。しかしながら、彼の解剖学的推論だけでこの回路の構想に至りましたが、こ

の回路そのものは後に実際に存在することが証明されました[ルドゥー

2003:112]。さらにその後、パペッツの回路を継承発展させた1949年のマクリーンによる大脳辺縁系(MacLean's limbic

system)とりわけ、海馬(hippocampus)を中心とした情動の統合的情報処理メカニズムの説明が登場します[ MacLean 1949

]。辺縁系の理論もまた神経回路とシステムについては多くの支持者を得てきましたが、現代の情動の神経科学者ジョセフ・ルドゥー[2003:124-

125]は、辺縁系は情動のみだけに関係しているというわけでないと主張しています。それに代わって、ルドゥーは、パペッツの回路をよりシンプルにして、

その視床下部に当たる経路の部分を、扁桃体(amygdala)に置き換えたモデルで説明しようとしています。これらの回路が興味深いのは、キャノン流の

視床ないしは視床下部を情動の中心とみる見方ではなく、情動刺激を受けた脳の部分が受け渡しをおこなう神経回路によって、情動経験と情動反応の両方を引き

出すことを表現している点です。これは情動刺激の直後に情動経験と情動反応が同時に引き起こされるというウィリアム・ジェイムズの説明とそれほど矛盾しな

いという点なのです。

パペッツの回路は、現在では情動にそれほど関係し

ていないとも言われています(記憶に関係か?)。しかしながら、彼の解剖学的推論だけでこの回路の構想に至りましたが、こ

の回路そのものは後に実際に存在することが証明されました[ルドゥー

2003:112]。さらにその後、パペッツの回路を継承発展させた1949年のマクリーンによる大脳辺縁系(MacLean's limbic

system)とりわけ、海馬(hippocampus)を中心とした情動の統合的情報処理メカニズムの説明が登場します[ MacLean 1949

]。辺縁系の理論もまた神経回路とシステムについては多くの支持者を得てきましたが、現代の情動の神経科学者ジョセフ・ルドゥー[2003:124-

125]は、辺縁系は情動のみだけに関係しているというわけでないと主張しています。それに代わって、ルドゥーは、パペッツの回路をよりシンプルにして、

その視床下部に当たる経路の部分を、扁桃体(amygdala)に置き換えたモデルで説明しようとしています。これらの回路が興味深いのは、キャノン流の

視床ないしは視床下部を情動の中心とみる見方ではなく、情動刺激を受けた脳の部分が受け渡しをおこなう神経回路によって、情動経験と情動反応の両方を引き

出すことを表現している点です。これは情動刺激の直後に情動経験と情動反応が同時に引き起こされるというウィリアム・ジェイムズの説明とそれほど矛盾しな

いという点なのです。

現在では、情動に関する脳の部位には、これまで指摘されていた視床下部、前帯状皮質に加えて、扁桃体、前頭皮質(prefrontal

cortex)などの複合的な領域が関係していることが言われています。また脳の情動システムも、パペッツの回路のような、シンプルなシステムでなく、二

重システムあるいはそれ以上の多重システムが関与するものではないかということが指摘されています[Dalgleish 2004]。

3.5 ソマティック・マーカー仮説

情動の神経回路が単一なものに収まらない理由は、

情動研究の進歩は遅れているからではなく、その説明の難しさにあります。我々が情動という日常的経験に

いくつかの言葉(語彙)を与え、情動(感情)というグループにまとめることができるとしても、それらが脳の中の特定の機能的回路と合致するかどうかは、実

際に調べてみないと分かりません。私たちは、日常生活のなかで、情動経験と冷静になった時の推論を分けて考えることが当たり前です。しかしながら、脳の中

で情報の処理をし、そのための1つないしは2つ以上の情報処理のシステムがあったとしても、情動と推論の回路が全く同じでなくても、共有されている可能性

も否定できません。なぜなら、情動と推論の区別は、脳の外側で起こる我々の常識かもしれませんが、脳内で同じである可能性も否定できないからです。情動と

推論行為の、相互連関について、近年よく取り上げられるのが、ソマティック・マーカーという考え方です。

ソマティック・マーカー仮説とは、神経学者アント

ニオ・ダマシオ[2005(1994)]が主張する説で、外部からある情報を得ることで呼び起こされる

身体的情動(心臓がドキドキしたり、口が渇いたりする)が、前頭葉の腹内側部に影響を与えて「よい/わるい」というふるいをかけて、意思決定を効率的にす

るのではないかという仮説です。この仮説にしたがうと、理性的判断には情動を排して取り組むべきだという従来の「常識」に反して、理性的判断に情動的要素

はむしろ効率的に働くことになります。ダマシオ[Damasio

2005:x-xi]の簡潔で要を得た説明によると「情動は理性=知性あるいは理性[ことわり](reason)のループの中にあり、一般に考えられてい

るように情動は推論のプロセス (reasoning

process)を、有無を言わさず邪魔するというよりも、むしろ助けているかも知れない」という仮説です。ただし、これだけだと情動と理性の推論の回路

は、とてもよく似ている、あるいは同じ回路で構成されると誤解を生む可能性があります。そのため、ダマシオは、高度な知性と豊かな情動を併せ持ち情報処理

をおこなう人間の生物の進化の帰結として、このループを、脳と身体のループ(body

loop)だけとみず、脳の中で身体に感じることを脳だけで推論する「そうであるかのような」ループ(“as if”

loop)などがあると、巧妙な説明もまた付け加えています[Damacio 2005:156]。

ダマシオのこの仮説は、情動と理性の相互連関——

彼の表現ではループ——を証明するために、一旦操作的に、情動と理性の場——前者

は脳幹部・前脳基底部・扁桃体・前帯状皮質そして視床下部、そして後者は前頭前皮質とそれに連携する腹内側部を割り当てて——が「注意とワーキングメモ

リ」という機能を持つ背外側部という部分を媒介して、一種の機能の局在部位と連合というものを想定していることがわかります[ルドゥー

2003:323-333]。しかしながらこの立論の問題は、感情(情動)と理性=知性を機能的かつ対比的にわけ、それらが神経学的には相互に関係してい

るということを述べたに過ぎず、依然として情動と知性が「一般に考えられている」デカルト的二元論を前提にして、それらの連合をもって批判できたと考え

る、いささかマッチポンプ的な議論をおこなっていることにあります。自分の仮説を持ち上げるために、デカルトを引き合いに出し、さらに心身合一説をもつス

ピノザを持ち上げるかのようなタイトルの本 "Looking for Spinoza."

(『スピノザを見据えて』)[2003]を公刊していますが、デカルトの心身二元論を批判し心身合一を説いたスピノザ——とりわけ1675年ごろに完成し

たと言われる『倫理学(エティカ)』第2部「精神の本性および起源について」第3部「感情の起源および本性について」など——を持ち上げたそのタイトルと

は裏腹に未だデカルトの議論の圏内にいるようです。

4. デカルトと情動

4.1 なぜデカルトがくり返し登場するのか?

身体論におけるデカルトと聞けば、誰もがデカルト

的二元論(Cartesian

dualism)という言葉を思い起こします。ごくふつうの——そしてあまり正確ではない——理解では、デカルトの二元論は心と身体の二元論で、前者は不

死・不滅のものつまり魂のようなものあるいはプラトンのイディアのような非物質的なもので、後者は——心のない——完全な物質的な肉体や身体というものの

2つの対比だと思われています。しかしながら、彼の二元論は、基体=モノの二元論(dualism of substance, substance

dualism)のことであることはしばしば忘れられています。心を不滅の心(精神)と物質の身体という二元論でみるのは限りなく誤解に近いのです。あの

有名な「思惟するモノ(res cogitans)」と「延長するモノ(res

extensa)」の対比、つまり、心と身体の二分法をさし、それらは同一ではないという主張のことをさします。しかしながら、これはラテン語のモノ

(res)という言葉の解釈にもよるのですが、実体として対象になるものを指しており、また心にも身体もこの用語が与えられているために、基体=モノの二

元論と言われるとおりです。

デカルトは心の総合的な側面を精神=心の情念

(passions de

l’âme)とよび、そこに精神的で知的なもの、知覚や感覚、感動などをすべてひっくるめて心というものを理解していたようです。彼の死の前年になりよう

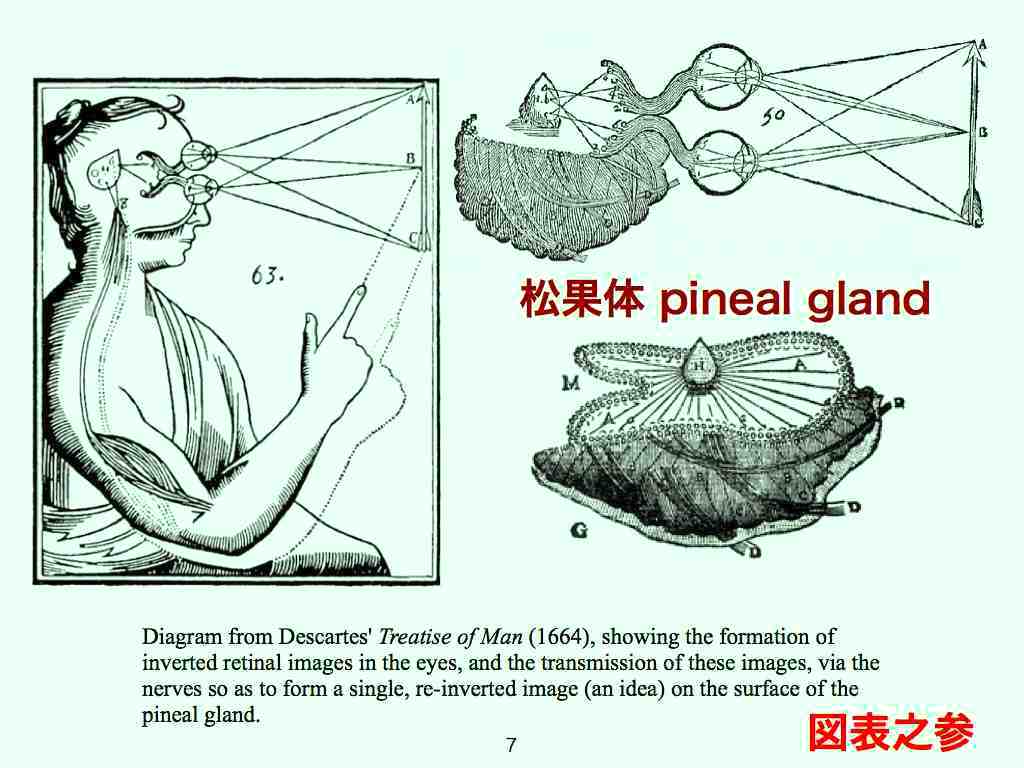

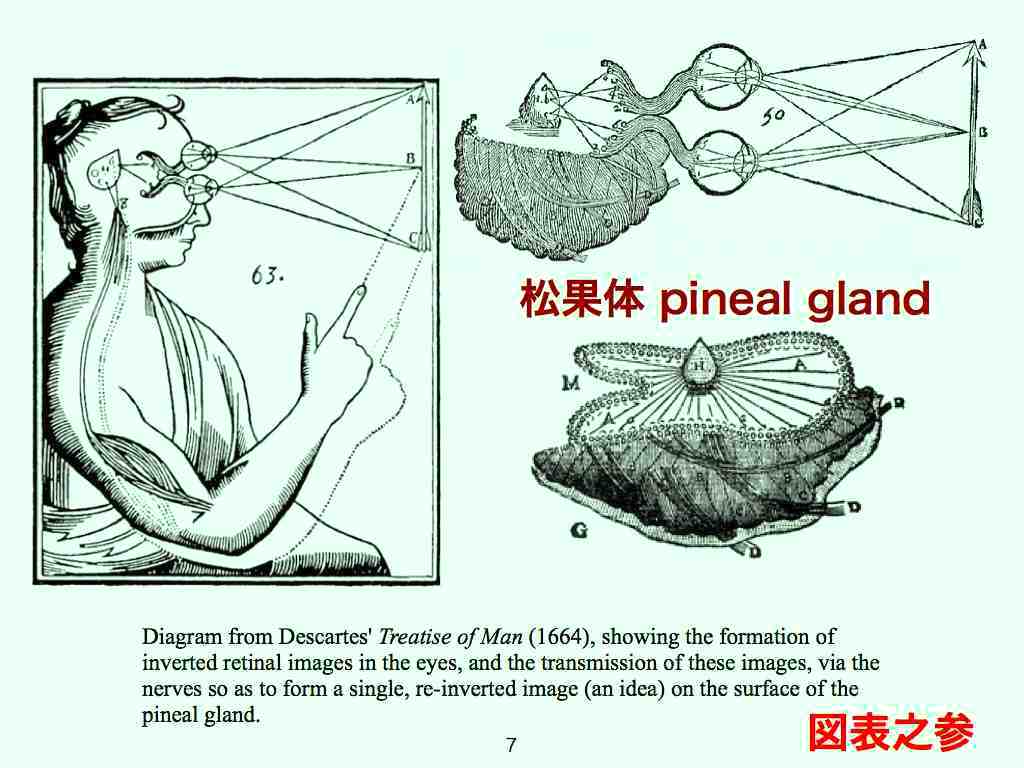

やくそれが脳の中にあることを示した『情念論』(1649)を発表します。また反射のメカニズムや脳の機能を詳細な解剖学的なイラストを含めた形で書かれ

た『人間論』は死後の1664年にようやく公刊されます。デカルトの著作には魂の不滅と神の存在が当然のごとく書かれています。

しかしながら、当時のキリスト教会による異端審問

による取り締まりの恐怖に曝されていたおり、宗教政治的な修辞の管理には彼はとても細心であったという

主張もあります[林

1971]。そしてデカルトもまた中世神学の論理を自家薬籠中のものとしていたので、近代哲学の始祖たる言葉で書いたというよりも、スコラ哲学的な概念と

用語を使って自分の哲学を説明しているという主張もあります[Gilson

1979]。すでに多くの人たちが指摘していることですが、私もまたデカルトは、生命というものは死ねば単なる抜け殻になることや、心が脳の活動にあるこ

ともすでに理解しており、神のような存在をわざわざ前提としなくても、十分に心のメカニズムはモノのレベルで理解可能だという認識に十分に到達していたの

ではないかと思われます。したがって心身二元論は、我々が容易に想起するような、非物質的な心とモノとしての身体という二元的な対比で理解されるべきでは

なく、むしろ人間は脳という物質と身体というモノ=事物の2つから成り立つという主張のほうが、彼の思想や理念を適切に表現していると思われます。そして

心あるいは精神というものもモノ=事物なので、この心と身体の対比は、コンピューターでいうところのソフトウェアとハードウェアの対比のほうが近いので

す。したがってデカルト的な心身論は、それ自体の発想もさることながら、死後300年後にごく普通に日常生活に入ってくるようになる情報科学が生んだ「思

考する機械」のイメージを先取りしていたことが、今日的意義をもつ点で重要なのです。

4.2 心身二元論と松果体の存在

死後公刊されることになるデカルトの『人間論』

(1664)は、心身二元論よりも、むしろ今述べたように機械としての人間が、どのようなメカニズムを

もって、思考したり、情動経験したりしているのかについて有益な資料を提示します——実際には先のような異端審問を回避することを予め予期するかのように

「人間」は寓意の中で語られたフィクションの形で表現されています[伊東 2001:554]。

彼は言います「私は、身体を、神が意図して我々に

できる限り似るように形づくった土〈元素〉の塑像あるいは機械にほかならないと想定する」[デカルト

2001:225]と。心(精神)や情動は、我々の身体を流れる動物精気という「風——むしろ、きわめて活発で純粋な炎といった方がいいかもしれない」実

体を「脳に入りこむ血液の粒子」が作り出すと言います。そして「心臓から血液を運んでくる動脈は、まず無数の分脈に分かれて小さな織物を形作り、まるでつ

づれ織りのように、脳の空室の底に広がった後、また集まって、脳の空室の入口のすぐ近く、脳実質のまん中あたりに位置している小さな《腺》のまわりを取り

巻く」と表現されています[デカルト

2001:231]。デカルトが腺Hと呼ぶ、これこそが(現在の解剖学で言われている)松果体のことです。松果体(あるいは松果腺)説は、デカルト直後の

哲学者マルブランシュは採用しますが、スピノザ[1970:

235]はその考え方を、実際に見ることができないので、このような説明は不可能だと批判します。

デカルトにおける松果体の重要性についてジョン・

サールは次のように言います。

「彼(デカルト:引用者)は解剖学を研究し、心と身体の結合点を探るために、少なくとも一度は死体解剖を観察した、最終的に彼は、それは松果体にあるにち

がいないという仮説にいたった。……彼は脳内のすべてのものが左右対称に対をなしていることに気づいた。脳には二つの半球があるため、その組織は明らかに

対で存在する。しかし、心的な出来事は一体になっておこるのだから、脳には各半球の二つの流れを一つに統合する地点がなければならない。彼が脳内に見出す

ことができた単体で存在する唯一の器官が松果体だった。だから彼は心的なものと身体的なものとの接点は松果体であるにちがいないと仮定した」[サール

2006:53-54]。

脳には二つの半球があるから松果体を必要とするという説明は『人間論』の中には見られず、むしろ『情念論』[デカルト 2008:32,

190]の主張の中にあり、これはメソニエ宛書簡から1640年にはそのアイディアに到達していたようです。さて、左右の半球の結節点に松果体があります

が、機能的な大脳半球の流れの焦点が腺Hにあるという「脳は特別のしかたで織りなされた織物以外の何物」でもなく、血液を材料とする物質が、この腺を経由

して動物精気となり管が織物の糸のごとく脳内に広がりさまざまな精神活動を引き起こしているのです[デカルト

2001:263-266]。したがって腺Hは脳内で、動物精気により引っ張られ細かく動いているのです[デカルト 2001:270, 276]。

哲学的議論を除くと古代ならびに中世では、情動に

関するメカニズムは常にヒポクラテス以来の四体液説で説明されてきましたが、デカルトはそのような考え

方をしりぞけて、動物精気の変化、すなわち(1)その流量、(2)粒子の大きさ、(3)運動の激しさや穏やかさ、(4)均質かそうでないかという相違とい

う4つの違いからそれを説明しようとしています。そして次のように言います。

「この四種の相違によって、われわれ人間の気質すなわち自然的性向が(少なくともこれが脳の組織や精神の特別の様態には依存しない限りにおいて)、この機

械の中に表現されるのである。たとえば、もし精気が普通より豊富であれば、この精気は、機械の中に、われわれ人間の中にあって《善意》、《気前よさ》、

《愛》を表わす運動と類似の運動をひき起こすのに適している。また精気の粒子がより強いか、より粗大であれば、われわれの《自信》あるいは《大胆》を表わ

す運動と類似の運動を、その上に、粒子が形、力、大きさにおいて均質な場合は《恒常心》を、粒子がより激しく動揺すれば《敏活》、《機敏》、《欲望》を、

粒子の動揺が一定である場合は《精神の平静》を、それぞれひき起こすのにふさわしい。反対に、精気にこれらの性質が欠けていれば、今度は同じ精気が、人間

の中にあって《悪意》、《臆病》、《移り気》、《鈍重》、《不安》を表わす運動と類似の運動を機械(=人間のこと:引用者)の中に引き起こすのにふさわし

い」[デカルト 2001:259-260]。

これを読んで我々が、デカルトの説明がいかに荒唐無稽で奇異に感じようとも、デカルトの「想像力と共通感覚の座」としての松果体や、情動の理論は、すべ

て動物精気によるメカニカルな動きと対応しているという説明は、われわれにとって傾聴に値します。なぜなら、ソマティック・マーカー説も含めて、これまで

の神経科学上の説明も、その確からしさはともかくとして、情動を、脳内の単一のメカニズムの原理に起因させて、説明している点で、その〈説明の様相〉とい

うのは、じつはとてもよく似たやり方をとっているからです。

4.3 ジョン・サールの生物学的自然主義

ジョン・サールは、近代における心(マインド、精

神)の哲学の創始者を、デカルトに求め、その哲学がもつ問題点を著書『マインド』の中で次の12の問題

としてまとめています[Searle

2004=2006]。1.心身問題、2.他人の心、3.外部世界への懐疑、4.知覚、5.自由意志、6.自己と人格の同一性、7.動物の心、8.睡眠、

9.志向性、10.心的因果と随伴現象説、11.無意識、12.心理現象と社会現象の説明、です。サールはこの書物のなかで情動(感情)についての議論を

ほとんど取り扱っていません。ただし、他の研究者と同様、情動には志向性(intentionality)があるという点については同意していて、志向性

のない心的状態つまり気分(ムード)とは緩やかに峻別しています。志向性とは、ある考えを取り上げた時に、具体的な対象を必要とする心の固有の働きのこと

を指します[cf. 中畑

2011:172-173]。ここでなぜ「緩やかに峻別」と表現したかというとサール自身は、いらついた気分が、誰かに対して怒りの経験を引き起こすよう

に、ムードは我々をして感情に傾かせる(moods predispose us to emotions)と言っているからです[サール

2006:185; Searle

2004:97]。したがって、サールが心の哲学のなかで、情動についてそれほど多くを語らなくても、情動もまた、サールが取り扱っていないにも関わらず

「心の哲学」において解明が待たれているテーマの一つであることは否めません。サールは、どのような処方せんを用意しているのでしょうか。

ジョン・サールは、近代における心(マインド、精

神)の哲学の創始者を、デカルトに求め、その哲学がもつ問題点を著書『マインド』の中で次の12の問題

としてまとめています[Searle

2004=2006]。1.心身問題、2.他人の心、3.外部世界への懐疑、4.知覚、5.自由意志、6.自己と人格の同一性、7.動物の心、8.睡眠、

9.志向性、10.心的因果と随伴現象説、11.無意識、12.心理現象と社会現象の説明、です。サールはこの書物のなかで情動(感情)についての議論を

ほとんど取り扱っていません。ただし、他の研究者と同様、情動には志向性(intentionality)があるという点については同意していて、志向性

のない心的状態つまり気分(ムード)とは緩やかに峻別しています。志向性とは、ある考えを取り上げた時に、具体的な対象を必要とする心の固有の働きのこと

を指します[cf. 中畑

2011:172-173]。ここでなぜ「緩やかに峻別」と表現したかというとサール自身は、いらついた気分が、誰かに対して怒りの経験を引き起こすよう

に、ムードは我々をして感情に傾かせる(moods predispose us to emotions)と言っているからです[サール

2006:185; Searle

2004:97]。したがって、サールが心の哲学のなかで、情動についてそれほど多くを語らなくても、情動もまた、サールが取り扱っていないにも関わらず

「心の哲学」において解明が待たれているテーマの一つであることは否めません。サールは、どのような処方せんを用意しているのでしょうか。

デカルトの心身二元論を乗り越えようとするサール

が提唱するのが、生物学的自然主義(Biological

naturalism)です。これは、伝統的な心身問題に対する、典型的な回答であった二元論と唯物論への批判から出発しています。その批判の骨子は、こ

れらの回答には、物理的なものと心的なものを対比させて、全く別のものであるという二分法、という誤った前提があったというのがサールの主張です。そし

て、この心身問題の解決に「因果的還元」および「存在論的還元」という2つの還元論と、「一人称存在論」と「三人称存在論」という峻別をつけようと、彼は

提案します。これらの峻別と理論的装置は、生物学的自然主義を成り立たせるために不可欠なものです。

まず、因果的還元とは、人間の意識や感覚は神経学

的な基礎に根ざしているので、心的なものは物理的なものに因果的に還元できるはずであるという見方で

す。人間を機械とみるデカルトも、この因果的還元によって、将来人間の思考プロセスが明らかになることを信じて疑いませんでした。しかし、このアプローチ

は、物質的なものに統一して還元できるという立場ですので、私の意識も、あなたの意識も、同じ物理的なものに還元できるはずです。しかしながら、このよう

に考えると、私とあなたの意識の固有性とその差異については、上手に説明できないという欠点があります。因果的還元は、心的なものがもつ、意識は特定の誰

かによって経験されることでしかなりたたない性質をもつという経験的事実に反してしまいます。そこで、サールは、意識というものが完全に物質的なものに還

元できるわけではないと言います。しかしながら、デカルトのコギト(res

cogitans)と同様、心的なものの存在論的価値を担保しようとします。それが「存在論的還元」です。

では、存在論的還元にはどのようなものがあるので

しょうか。我々の身の回りを見渡してみましょう。いわゆる科学の因果的な説明は、科学者集団の共同研究

によって日々明らかにされています。彼らは私たちのような素人にとって解り難い議論をしますが、学生への教育同様、それが順番を踏んで一つずつ説明してゆ

けば分かるという信念をもっています。また分野を共有する人たちの間では、議論や論証の正当性をめぐって討論が可能になります。そのため科学の知識は三人

称的8)な性格をそなえています。この科学的知識を基礎づける考え方を、三人称存在論だとサールは呼んでいます。意識がもつ一人称的性格は、三人称的な説

明では明らかにされえません。これはこの特性が、可能ないしは不可能の問題ではなく、定義の違いによるものだからです。このようにして、自己(self)

すなわち意識の一人称的性格を無条件に設定することで、

経験の継起(=感覚与件)のみに信頼をおくロック、ヒューム以来の懐疑論を乗り越えようとするのがサールの議論です[サール

2006:153-155]。

ジョン・サールの主張は明快です。一人称の存在論

で表現されるコギト(cogito

思惟する私)と神経科学の成果としての自然主義̶̶私が感じ考えていることとは身体(心と精神)のなかで起こっている生物学的プロセス——をバイリンガル

のごとく異質なまま共に認めればよいのです。それ以外の要因を考える必要は一切ありません。論理的に言えば、これはある種の折衷主義です。また現在の我々

が到達した自然科学の知識と合理的な推論とを調和させようという意図の観点からみれば、それはプラグマティックな主張でもあります。デカルト的二元論の要

衝であるコギト(一人称的存在論)を温存している点ではそれを「乗り越えた」と評価することは、私は困難だと思います。むしろ、正しい意見あるいは折衷主

義的に生物学を採用する点で、真理を与えてくれる心的装置としての「自然の鏡(Mirror of

Nature)」を、その認識論としていまだに装備しているのではないでしょうか。リチャード・ローティ(Richard Rorty,

1931-2007)は、西洋哲学の伝統には、視覚表象に依拠しつつ、自然を忠実に映し出す心への盲目的な信頼が抜き難くあるという批判を展開しました。

自然の鏡は、我々に「正しい意見」を与えることをできる心的装置という前提を批判して、そのような仮想の装置をそう呼びました[ローティ

1993]。デカルト、ロック、カントにはじまる近代哲学は、知識、真理、主客二元論に正当性を与えるために、自然を忠実に映し出す心の役割を、その認識

論において押し付けてきたことを指します。従って、サールの生物学的自然主義は、彼が採用する西洋哲学由来の、生物学主義と自然主義がもつ「欠点」もまた

継承することになり、生物医学的研究それ自体を、解釈学的に捉え直す視点をもつことができないのではないかという問題を未だ明確にクリアしていません。

5. 首狩りという経験とその記述

5.1 ある文化のなかで固有の情動体験を記述する

文化人類学者は、自らの専門領域の枠組みを持ちつ

つ——つまり西洋近代的な認識論を受け継ぎつつ——非西洋の人たちがもつ情動を、いったいどのような観

点から研究するのでしょうか。また、このことの学問的意義とはいったいどこにあるのでしょうか。それらを問うことがこの章の課題です。

人類学における研究対象である異民族は、その表面

的差異という特徴も手伝って、当初は「浅い観察」あるいは「薄い記述」と呼ばれる、表面上の異様さ、奇

異さに焦点があてられ「見たまま」「経験した」ままを記述すればよいという方針で、異文化の記述——文化の表象化という——が試みられてきました。しかし

人類学研究が異文化間の相互理解に与する可能性について検討されるようになると、より「深い観察」による「厚い記述」が求められるようになってきます

[Geertz 1973:6,

9-10]。文化人類学界では「表象の危機」と呼ばれた1980年代以降では、人びとの情動をどのように理解するかという問題は、人類学者の理解の公準と

しての〈社会的文脈と解釈者主観の尊重〉により複雑な過程のなかでのみ表現と批判が可能であると言われるようになりました[Crapanzano

1986]。言い方を変えると、情動というテーマは客観的記述の邪魔になる雑音ではなく、固有の文化に拘束される人間存在の様式理解の手がかりへと変化し

たと言えるのです。

ここで紹介されるのは、フィリピンのルソン島中東

部に住むイロンゴットと呼ばれる、焼き畑耕作と狩猟をしていた移動民の人たちの(我々からみると非常

に)特異的な経験についてです。レナート・ロサルドとミッシェル・ロサルドの夫妻が1967-69年と1974年に調査して、西洋の人類学者によく知られ

る存在となりました。さて、彼らの親族関係は、いわゆる双系と言って、親戚の意識は母方にも父方にも両方にたどって認知されます。娘は結婚すると夫を迎

え、彼女の両親と同居するか、隣接する地に小屋をたてて新しく住まいを定めます。近隣集団は、比較的ゆるやかに離合と集散をくりかえしますが、特定の出身

地という土地に根ざしたバターン(bērtan)と呼ばれる社会単位を形成しています[R. Rosaldo

1980:14]。バターンは、また、イロンゴットの男たちが伝えてきた重要な制度であった「首狩り(headhunting)」の社会的単位でもありま

した。【写真】the picture taken in 1910 depicting Ilongot men and a woman in

modern day Oyao in Nueva Vizcaya.

ここで紹介されるのは、フィリピンのルソン島中東

部に住むイロンゴットと呼ばれる、焼き畑耕作と狩猟をしていた移動民の人たちの(我々からみると非常

に)特異的な経験についてです。レナート・ロサルドとミッシェル・ロサルドの夫妻が1967-69年と1974年に調査して、西洋の人類学者によく知られ

る存在となりました。さて、彼らの親族関係は、いわゆる双系と言って、親戚の意識は母方にも父方にも両方にたどって認知されます。娘は結婚すると夫を迎

え、彼女の両親と同居するか、隣接する地に小屋をたてて新しく住まいを定めます。近隣集団は、比較的ゆるやかに離合と集散をくりかえしますが、特定の出身

地という土地に根ざしたバターン(bērtan)と呼ばれる社会単位を形成しています[R. Rosaldo

1980:14]。バターンは、また、イロンゴットの男たちが伝えてきた重要な制度であった「首狩り(headhunting)」の社会的単位でもありま

した。【写真】the picture taken in 1910 depicting Ilongot men and a woman in

modern day Oyao in Nueva Vizcaya.

夫のレナートは1968年の暮れに(異なった民族

である)平地の人を襲撃し首狩りをおこなった時に、人びとが祝宴をおこない歌と語りを録音していまし

た。1974年に、この地に戻った時にその録音テープを彼らは持参していました。イロンゴットの人たちは、その時の録音を夫婦にせがんで聞かせてもらった

のですが、再生をはじめてからしばらくして最も聞きたがった当のインサンと呼ばれる男性が急に妻のミッシェルに、その再生を中止するように命じました。

ミッシェルの記述によると、このように書かれています。

「インサン自身が発話に緊張感があり、雰囲気は再びほとんど電撃が走ったように険悪になった。真面目さが急に戻り、インサンの眼が真っ赤に赤くなったのを

見た時、(テープを止めろと言われた)私の怒りは神経質なもの、あるいは恐怖以上のものに変わった。レナートの「義兄弟」になったタクボーが状況をはっき

り言おうと言いながら、束の間の静寂を破った。彼は、私たちに、もう二度と行えない首狩りの宴(の録音)を聞くのは辛いといった。そしてこう付け加えた

『その歌は私たちの心を引き摺り出し、心を傷付けてしまう、私たちの死んだ叔父を思い出す』と。さらに『もし(キリスト教の)神を受け入れていたら違う気

持ちになったかもしれないが、私の心はイロンゴットのままなのだ。だから私が歌を聴く時は、まるで私が決して首狩りに連れていくことができないことを知っ

ている未経験の若者たちを見る時に感じるように、私の心は痛むのだ』。タクボーの妻のワガットは、私の質問が彼女を苦痛にすると眼で言わんがごとく、こう

言った、『ここから出ていって、まだ十分じゃないの?女の私でさえ、そのことで心の中がいっぱいになるのを耐えられないのに!』」[M.

Rosaldo 1980:33]。

ここからレナートは、彼らが福音派のキリスト教に改宗した理由が、福音の理解やあるいは改宗に伴う実利的な追求があったという表面的な理由からではな

く、戒厳令の施行などを通して首狩りが禁止され、それまでの首狩りの慣習を含む伝統的な宗教を実践ができないという(我々には想像もつかない絶望的な)

「悲しみ」を克服するために行われたことにようやく気づきました。そこからレナートとミシェルは、首狩りとそれに伴うさまざまな祝祭などの社会制度が、彼

らの身体観や固有の情動経験に根ざし、そして、その文化に特異的な情動の具体的な「解消」方法と複雑に絡みあっていることを詳細に記録してゆくことになり

ます。

5.2 もうひとつの情動の哲学

ロサルド夫妻やその著作を詳細に分析した清水展に

よると、イロンゴットの人たちの首狩り行為は、成人男性のある種の情動の発露にもとづくものですが、同

時にその情動をコントールし制度化するものとして首狩り後の祝祭があり、また首狩り行為を説明する中に、彼らの人間観——とりわけ身体観、成長観、ジェン

ダーの差異など——が強く反映されていると言います[M. Rosaldo 1980; R. Rosaldo 1980; 清水

2005]。部外者からみると異様に思えるほど、なぜイロンゴットの人たちが首狩りに対して執着するのかを明らかにするためには、この首狩りの欲望がどこ

からやってくるのかについて、彼ら自身の説明を聞かねばなりません[M. Rosaldo 1980:36-47]。

イロンゴットの人たちは、人間の情動や思考さらには精神性や欲望などを「心」すなわちリナワ(rinawa)という用語で表します。この心の意味は、解

剖学的な心臓をさす時には、それは行為、知覚、生命力や意思の場所をさします。他方、心は別の意味合いでは、生活(biay)、悲しみあるいは精神

(bēteng)、息(niyek)、知識=ブヤ(bēya)、そして思考(nemnem)とも同義とされます。彼らは、心がもつもっとも重要な作用、す

なわち情動をリゲット(liget)という用語で説明します。清水によるとリゲットは次のように説明されています。

「リゲットとは、侮辱を受けたり、失望したり、他人を羨んだり、苛立ったりすると心のなかに湧き上がってくる情動である。それが適切に対処されて制御され

なければ、野放しの暴力や社会的な混沌さらには当人の困惑や無気力を生み出す。しかし逆にそうした情動がなければ、持続的な行動を導く意思や目的意識など

が生まれず、人間の生活や活動もありえなくなる。羨望があるからこそ、自分も手に入れようと一所懸命に努力するのであり、そのとき息を切らせ汗を流して人

を働かせるのがリゲットである。まさにエネルギーそのものとしてのリゲットは、混沌と集中、落胆と勤勉、忘我と分別といった対立するものを同時に生み出

す」[清水 2005:245]。

リゲットはこのように人間の活動のエネルギーの源泉ですが、それは同時に制御されなければ、人の心に混とんを生む原因になります。つまりリゲットは活力

の原因であるが、同時に制御されないと混乱や不調和をおこす原因でもあるのです。その意味でリゲットの人間に対する作用は両義的です。リゲットをコント

ロールする心の作用のなかで、イロンゴットの人たちがもっとも重要視するのが知識としてのブヤ(bēya)です。ブヤの助けにより、赤ん坊のはいはいか

ら、狩猟の腕前、祝祭の時の踊り、口頭伝承や即興の詩作、そして、イロンゴットの人たちにとってもっとも高い価値をもつ社会的活動である首狩りが上手にな

るのです。リゲットだけでは空回りしてものごとは失敗します。ブヤによるコントロールが必要なのです。したがって、ブヤとリゲットの関係は我々の社会での

理性と欲望のような、正反対の方向性をもって相互に拮抗する関係ではありません。リゲットは、成人男性による首狩りをおこなう動機や執着の要因になります

が、首狩り衝動そのものと言えるようなものではありません。リゲットは老若男女を問わず人間がもつ基本的な情動なのですから。また、首狩りを首尾よくおこ

なうのみならず、首尾よく成功した村の男を受け入れる祝祭においても、村人すべての振る舞いのなかに、リゲットとブヤが相補的に関わる、まさにイロンゴッ

トの人たちの人間らしさの要素がさまざまな形で表出されるといっても過言ではありません。

ブヤは生まれた時には無く、幼児期の小さい頃から

身についてゆくものだとされています。しかし思春期に入る前には子供は大人に依存する存在でしかありま

せん。子供たちは、大人に命じられて子守や家事の手伝いをするほかに、農作業に出たり、また狩猟についていったりして、生存のための技術や知識を学びます

[M. Rosaldo

1980:63-71]。ここでのブヤの役割は、リゲットとの緊張関係よりも、自我の形成とアイデンティティ獲得のために、一人前の大人になるために不可

欠な条件でもあります。

5.3 死と怒りと首狩り

首狩りという習俗は、古くから西洋世界に伝わり、

どう猛な「未開人」と見なされてきた先住民の不可解な慣習として長く理解されてきました。しかしながら

西洋社会にとっては不可解なこの首狩りを様々な形で、人類学者たちは理解しようとして来ました。主に近隣の異民族の人たちが待ち伏せ襲撃されるので、敵と

味方を激しく峻別するのだという説、首には霊をはじめとして特別な力があるために、それを獲得しようとするのだという説、さらには生態学的な人口調整の仮

説などさまざまな解釈が出てきました(山下晋司「首狩り」『文化人類学事典』弘文堂)。他方で近代国家はそのような野蛮な慣習を禁止したり、罰金や処罰を

おこなったりして、首狩りを強くコントロールしようとしてきました。そのため、首狩りの実際について詳細に記録し検証した記録というのは少ないのです。

イロンゴットの長老たちはロサルド夫妻に首狩りを

する理由を説明します。すなわち、配偶者の死や幼い子供の夭折などが、苦しみをもたらします。ここまで

は私たちも理解可能ですが、ここからは理解が難しくなります。なぜならこの苦しみはすぐに激しい怒りとなるというのです。

「男たちが首狩りにいくのは彼らの自身の情動がそうさせるのだと、イロンゴットはそう説明する。神々などではなく、『重い』感情が、男たちをして殺害への

要求へと向かわしめる;首を狩ることは、それまで『重くのしかかっていた』そして悲しみに打ちひしがれていた『心情』として抑圧してきた『怒り』を『うち

捨てる』ことを強く熱望していた」[M.Rosaldo 1980:19]。

このことから、イロンゴットは近親者の死を感情的に埋め合わせるかのように首狩りの犠牲者を殺すように思えます。しかし、ロサルド夫婦によると、このよ

うな要因の説明は彼ら自身によって否定されます。また、犠牲者の生命力(=豊饒)を首狩りによって共同体にもたらすという解釈も彼らは拒絶しました。そこ

には、近親者の死がもたらす苦しみと怒りが、純粋にその当事者の首狩りの欲望に転化します。そのため、その情動を解消するためには、ただ犠牲者の首を刈

り、高々と宙に舞い上げて打ち捨てることだけが必要とされるのです——彼らは首級(打ち取った首)そのものに意味を見出し、かつそれを持ち帰ったりしませ

ん[M.Rosaldo

1980:228]。これらの欲望をドライブするのは、リゲットに他なりませんが、首を狩るのは清水が次に述べるような、用意周到でかつ自分の生命をもか

ける実践であるために、ブヤによる自己コントロールも不可欠になるのです。リゲットのみが横溢している若者は首を狩りたくてもその任務を完全に遂行できま

せん。ブヤによってバランスのとれた年長者の助けが不可能になります。

「文化的に言うと、年長者には、年少者が獲得していない知識とスタミナがそなわっており、それゆえ襲撃の際には、彼らが若者たちの世話をし、先導する。襲

撃を決めると、まず、これから犠牲になる者の魂を呼び出し、儀式的な別れを命じ、吉兆を占い確認してから、待ち伏せの場所まで用心深く移動する。そこを最

初に通りかかる者を待ち続けて、何日間、ことによって何週間も空腹と喪失感に耐え抜く。不意打で犠牲者に襲いかかり、殺したあと、切断した首は持ち帰えら

ず、空高くに放り上げる。首を投げ捨てることで、自らの悲しみのなかにある怒りをはじめ、さまざまな苦しみも一緒に投げ捨てるのだという」[清水

2005:247-248]。

5.4 イロンゴット式反戦論

このようにイロンゴットの首狩りを描写すると、耽

美主義的で高度に組織化された制度であり、またそれに参加する人びとの情動に深く根ざしたものであるこ

とがわかります。しかしながら犠牲者を必然的に必要とすることと、襲撃後の首狩りの苛烈さゆえに、やはりヒューマニズムに反した残虐なものに思われてしま

います。しかしながら、人類学者レナート・ロサルドの徴兵の知らせ——その頃はインドシナでベトナム戦争が泥沼化しており彼のところにも兵役適格者の通知

が来たのです——があったことを聞いた「好戦的」と思われるイロンゴットの人たちが、じつは人の殺害行為に対して西洋人とは別種のヒューマニズムを持って

いることを彼は発見します。

イロンゴットの人たちはレナートに同情し、家にか

くまってあげようと申し出すらします。最初、彼は自分が臆病で兵隊になれないからイロンゴットの男たち

がレナートを憐れんだと思いました。しかし男たちはそのような理由からではなく、近代国家の兵隊たちは、自分の身体を売り渡した人間であることを道徳的に

批判していたのです。イロンゴットによると、まともな人間は、自分の兄弟——実際にイーサンと呼ばれる男はレナートの「義兄弟」だと共同体から見なされて

受け入れられていました——に命じて戦争に参加することを強要するはずがないというのです[清水

2005:249-250]。好戦的で残虐なはずのイロンゴットにとって、近代の徴兵制度は人間の身体を拘束するだけでなく個々人の生命のことを考えない

生殺与奪を正当化する真に「残虐」なものに映ったのです。

このことから、首狩りは、我々にとってリゲットと

いう抑え切れない情動に苛まれておこなう蛮習のように映りますが、首狩りをしていたイロンゴットにとっ

ては、それはリゲットとブヤの補完的な情動に支えられて禁欲を維持し、激しい行為の中で解消される極めて道徳的な実践だということになります。そのことを

裏打ちするのが、近代戦争制度へのこのイロンゴットならではの、そして我々が想像もできなかった、鋭い批判にあることは間違いないようです。

6. 結論:情熱と冷静

ここまで解説してきたように、情動をあつかう人類学研究の内部での相矛盾する2つの方向性がありました。ひとつは、エクマンらの研究のように、文化的様

式というものがどの程度まで人間の生物学的普遍性に根ざすものなのかを明らかにしたいという研究の方向性です。そして他のひとつロサルド夫妻が明らかにし

たイロンゴットの人たちの情動の様式論の複雑さのように、文化的修飾により人間の情動の様式はほとんど無尽蔵の可塑性をもつのかという疑問に答えたいとい

う方向性です。

情動は、人間の生物学的普遍性に完全に根ざすとい

う、前者の論点の〈極北〉は、神経生理学のそれと完全に一致します。この分野では、これまでは動物実験

に対する侵襲的生理学実験が行われてきましたし、最近ではある種の神経伝達物質やその分解酵素の遺伝子の座を破壊したノックアウトマウスなどの行動ならび

に神経学的研究などがあります。さらにはfMRIを使って非侵襲的に脳の機能を画像で表示する実験動物ならびに人間の被験者を使った実験なども開発されて

います。

文化的修飾によりほとんど無尽蔵の可塑性をもつと

考える、後者の〈極南〉とも言える主張はすべての情動は文化で説明できるはずだという極端な文化主義で

す。この立場を「強い文化主義」と呼ぶことができます。しかしながら、現在の文化人類学者は、認知科学と呼ばれる最新の実験結果についても認識しつつあ

り、極端な文化主義を奉じる人は少なくなったのではないかと思います。文化概念や人間の存在様式に関する生物学中心主義的な説明に対して、現在の文化人類

学者が異義を唱える時は、その論証の手続きにおいて誤った比喩が使われていたり、よく吟味されていない価値観が無媒介的に使われていたりする際の警告で

あって、生物学的な普遍性についての異義申し立てや非合理的な異論ではないのです。したがって多くの人類学者は、人間は生物学的基盤をもつので、「全ての

人間にあてはまる合意(consensus

gentium)」は、むしろ人間の普遍性(共通性)を基盤にして後天的に学びうる文化的修飾の部分が研究対象であり、それを守備範囲とする立場をとりま

す[Geertz 1973:38-39; Kluckhohn

1953:516]——私もそれに従うこのような立場を「弱い文化主義」と呼んでおきましょう。

このような弁明は、我らは現代の生物学者と同様に

実証的相対主義者であることを表明したかったということにつきます。パラダイムならびに方法論の違いに

より、文化的修飾をバイアスか雑音(よくて変数)とみる傾向をもつ神経生理学者と、その探求を学問上の使命に他ならないとする人類学者という違いはありま

すが、実のところ人類学者の多くはまた同時に折衷主義者でもあります。では、なぜ折衷主義者なのかという理由ですが、それは人類学がもともと自然科学から

派生した観察を機軸とする学問であり、いまだ客観的実証性(objective

positivism)への信仰の痕跡を残しているからなのだと私は考えています。人類学者が、ある社会の人びとの「情動」について研究するとは、その社

会の人びとがそのように名付けられた経験を具体的にどのように生きるのかということについて具体的に調べることです。現場に出てフィールドワークするとい

うことです。最近は、経験主義を旨とする臨床哲学者や生命倫理学者たちもこの領域に参入しつつあります。しかしながら、これは心や意識について自然科学の

観点から探究する研究者や心の哲学者たちにとってはどうもなかなか敷居の高い方法論であるようです。なぜなら、それらは日常感覚から導き出されてきた常識

に回帰して結論を急ぐ、つまりこのような推論は結局のところフォーク・サイコロジー——十分に論証されていない俗説や通念の再認にすぎないもの——による

説明に陥ってしまうのではないかと彼らは危惧するからです[サール 2006:105-106; Searle 2004:55-56]。

第5章で紹介したイロンゴットの首狩りを調査した

ミッシェルとレナートのロサルド夫妻が明らかにしたように、情動経験の文化的組織化の検討は重要です。

ただしこのような情動経験の文化的特異性の発見の物語は、テープレコーダーにより〈死者の声の再生〉という偶発的出来事によって引き起こされたことから出

発したことも、この教訓の発見は幸運にすぎないとも言え、より更なる研究が必要になると思われます。常軌を逸脱する経験が、情動の人類学研究に新たな光を

投げかけました——ロサルド夫妻はイロンゴットと対話し、その後、彼らの文化構造とも「対話」をすることを通して、彼らの希有な経験を記述しました。もし

神経科学者が、自らの常識(=パラダイム)の住民として得られた実験資料をそのまま加工している限り、神経科学もまた——その当の研究者が陥ってはならな

いと警戒していますが——フォーク・サイコロジーに限りなく近づく危険性を孕んでいます。科学論的には、神経科学の論理構成とフォーク・サイコロジーのそ

れを比較する相対主義的な議論に加えて、それらを支えている市井の人たちがそれらの「理論」をどのように受け止め、またどのように研究者やそれを支えてい

る社会制度に関わっているかという科学社会学的な視点も重要になると思われます。

神経生理学者や認知科学者もまた研究論文という

〈言葉〉を扱う動物である以上、その言語と概念の使用について、辛辣な人類学者(=同床異夢の別種の「首

狩り族」)との協働により、思わぬ解釈をもたらすことが可能になるかもしれません。これらの試みの多くは徒労に終わるかもしれませんが、偶発的な出来事に

より「役に立つことも」出てくるかもしれません。これが私のいう、科学における「対話論理」の効用です。心のコミュニケーション理論、とりわけ情動につい

て取り上げた時には、4.3で述べた志向性つまり、情動は具体的な対象を必要とします——近代戦争のやり方にイロンゴット人が嫌悪をするのはレナートが徴

兵されるかもしれないという具体的な危惧からだったことを思い出してください。他方で、その志向性9)次第では、本論考の冒頭のエピグラフでカントが指摘

するように、同時代の同じ文化を共有する人のあいだでも多様な情動を生み出すという厄介な問題を抱えることになります。

イロンゴットの人たちの首狩りのように文化的価値

観を共有する人たちの間では違和感のないものが、異文化の人たちには即時には「共感」しがたい特異性が

あります。これはイロンゴットが特殊なのではなく、日本人も例外ではなく、心理学の情動研究では日本語の「甘え(amae)」がリゲット同様、文化固有の

特殊なものとして、情動の普遍主義的主張に対峙する実例として挙げられています[コーネリアス

1999:214-215]。情動経験の文化の固有性に着目すると、神経科学者たちが人間や動物の生物がもつ情動の普遍性の議論は極めて「薄くて」ナイー

ブな主張のように思えます。しかしながら、普遍主義者は、情動経験が文化的に定式化されたある種の行動(=首狩り)をドライブするだけで、イロンゴット人

の情動経験すなわち彼らの「悲しみ」や「怒り」は我々とのものと共通であり、自分たちはその共通の部分の神経科学的基礎を論じているのだと反論するかもし

れません。しかしながら、これまでの両方の主張の歴史的淵源についての思いを馳せる時に、これらの研究はともに情動現象に向かう熱い志向性(=情熱)の産

物であって、普遍主義者のように普遍から個別メカニズムの解明に向かうのか、それとも文化主義者のように個別から普遍的合意(consensus

gentium)へと進むのかは、方向性の著しい違いだけにあるようです。情動という共通のテーマをもっているわけですから、これらの両者は冷静な「対

話」によって、この分野の研究をもっと豊かにすることができます。あるいは私はそう信じています。私の「感情」のコミュニケーションデザインという「提

案」はこれにつきます——それは厚い記述と同様に、深い提案であって欲しいと私は願っています。

***

最後まで、この論考につきあってくださった——査

読者を含む——読者の皆さんに、論証以外の私の企みを白状したいと思います。すでに御存知のようにこの

論考は、引用文を除いて、丁寧語や美化語が含まれる「敬体」で書かれています。敬体で書かれた文章は、「常体」——〜だ、〜である、という文体——に対し

て、皆さんはどのような心証を引き起こされたでしょうか。もしこの論考の冒頭からこのことに違和感をもち「論文」には敬体が相応しくないという心証を持た

れたならば、その方は、論文とは常体で書かれるべきだし、また、議論をおこなう時には感情(情動)はなるべく抑制しないとならないと、お考えになっている

のではないでしょうか。しかしながら、口頭での演説(講演)では論文形式の内容も伝える際には敬体も多く見受けられます。印刷された(あるいはディスプレ

イ上の)文章は常体でも違和感がないのに、口頭では常体で表現されるとトゲのあるような表現だと思われるのはなぜでしょうか。メディア上でも口頭でも、論

文は、その内容の論理で勝負しているのだから、読者や聴取者に感情的バリアーが生まれるのは理不尽な感じがします。他方で、敬体でも常体でも、そのスタイ

ルに慣れることが重要ですが、論文を読んで「なるほど」「すばらしい」「えっ?嘘っ?」「どうしてこんな論証が惹き出せるか理解に苦しむ」という気持ちで

お読みになっていたり、欄外に書き込まれたりすることもあるのではないでしょうか? そんな場合は、正邪を含む情動判断が働いており、実はそのことは決し

て思考を邪魔することなく——敬体でも違和感なく10)——論文を読むことができるのではないでしょうか——どうかソマティック・マーカー仮説の説明を思

い出してください。その意味でこの論考は、読者の皆さんに、ある種の情動経験を誘導するという言わば私の「試行」実験でもありました。このことを考えるこ

ともヒューマンコミュニケーションデザインに必要なことだと思います。

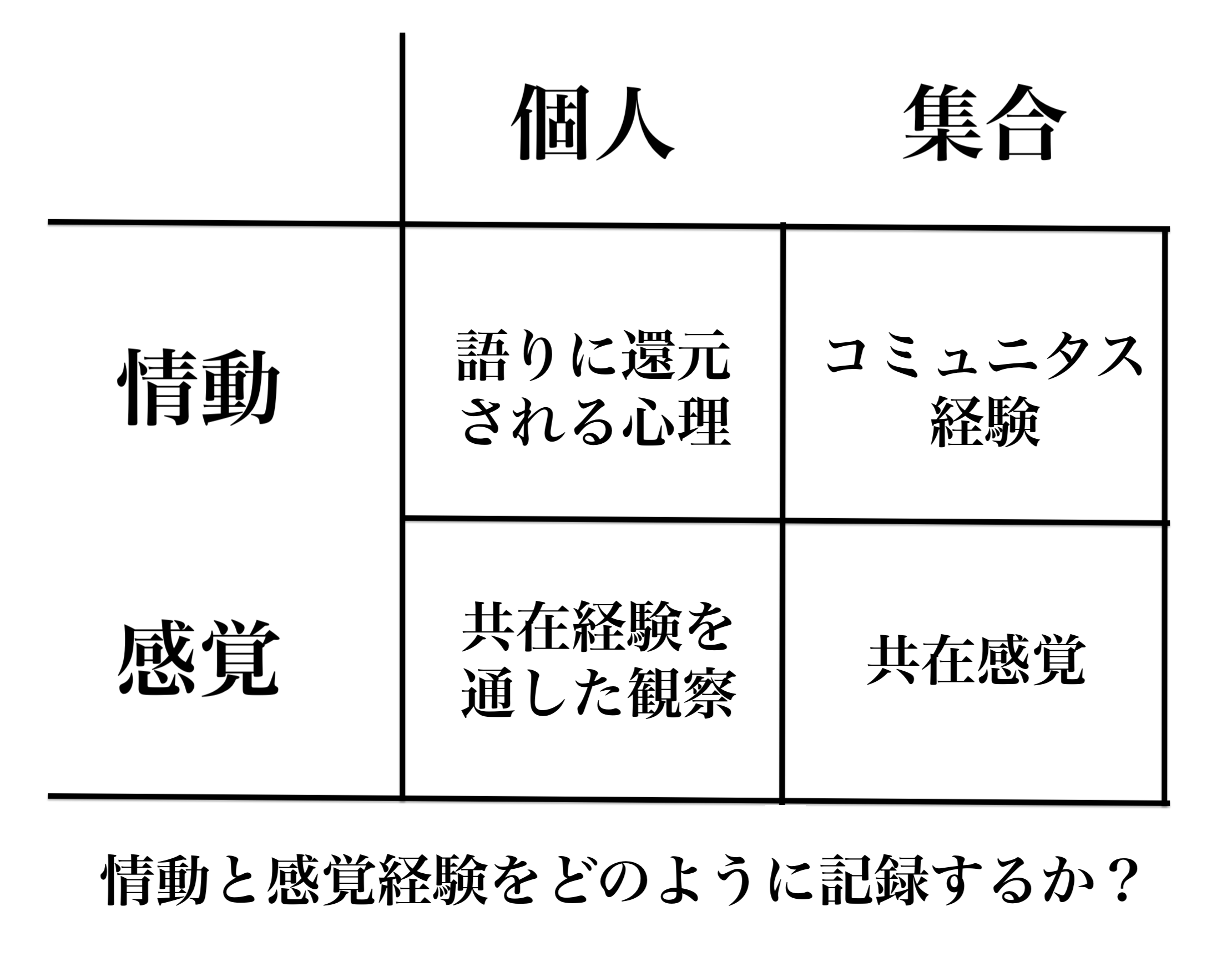

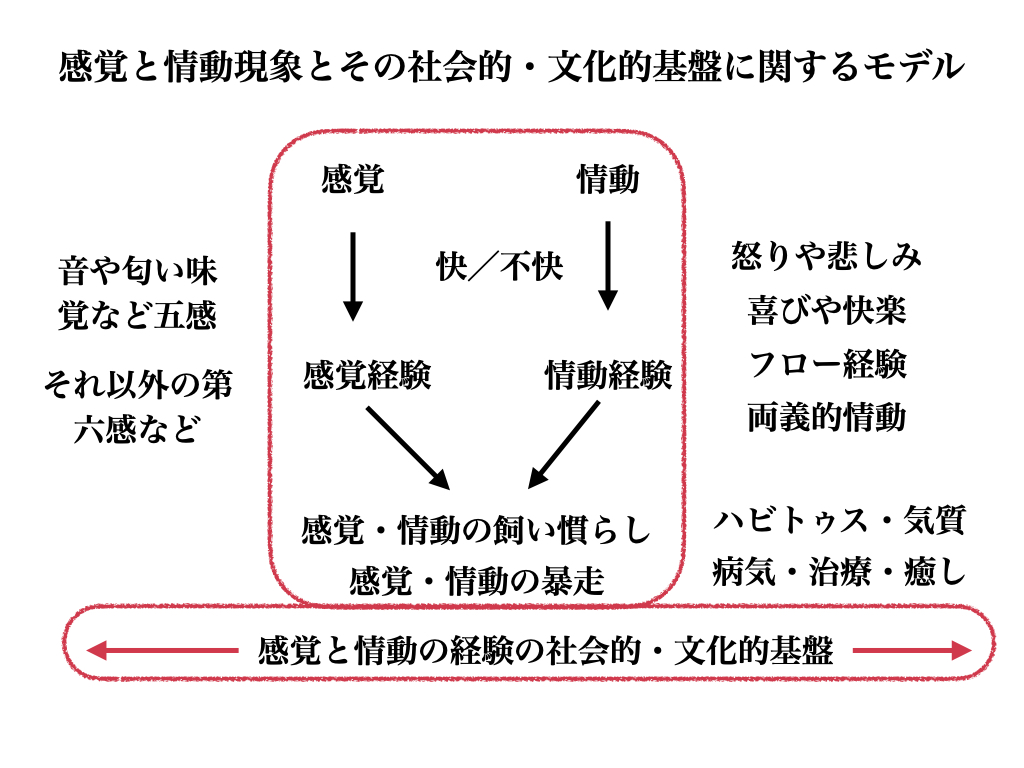

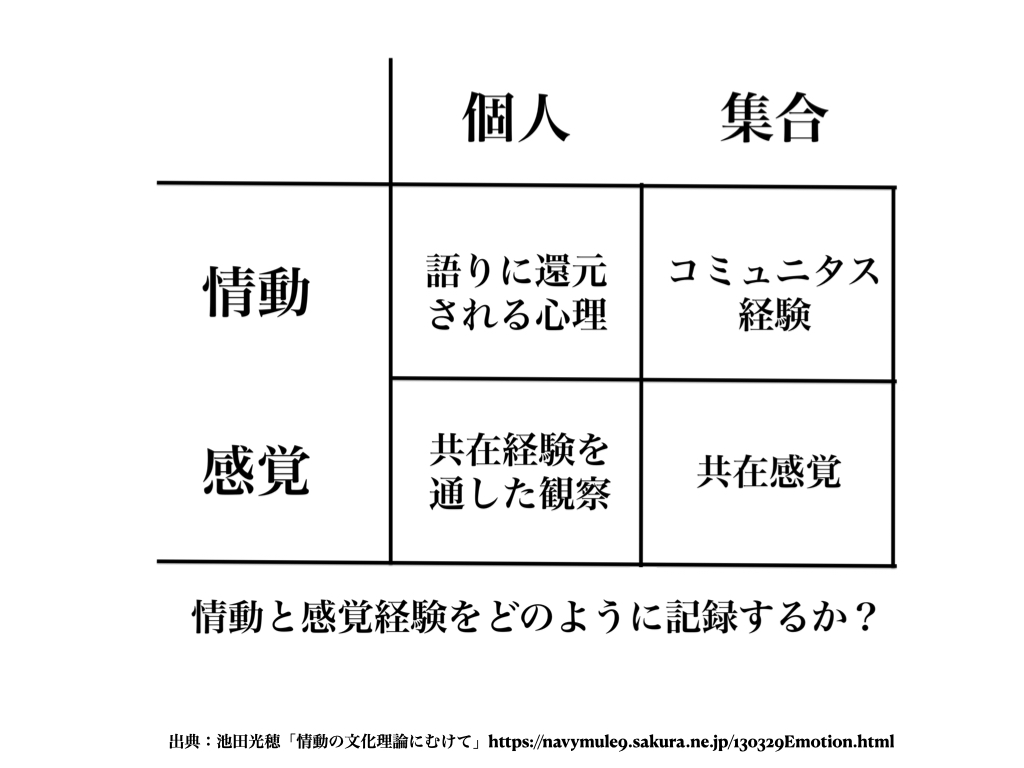

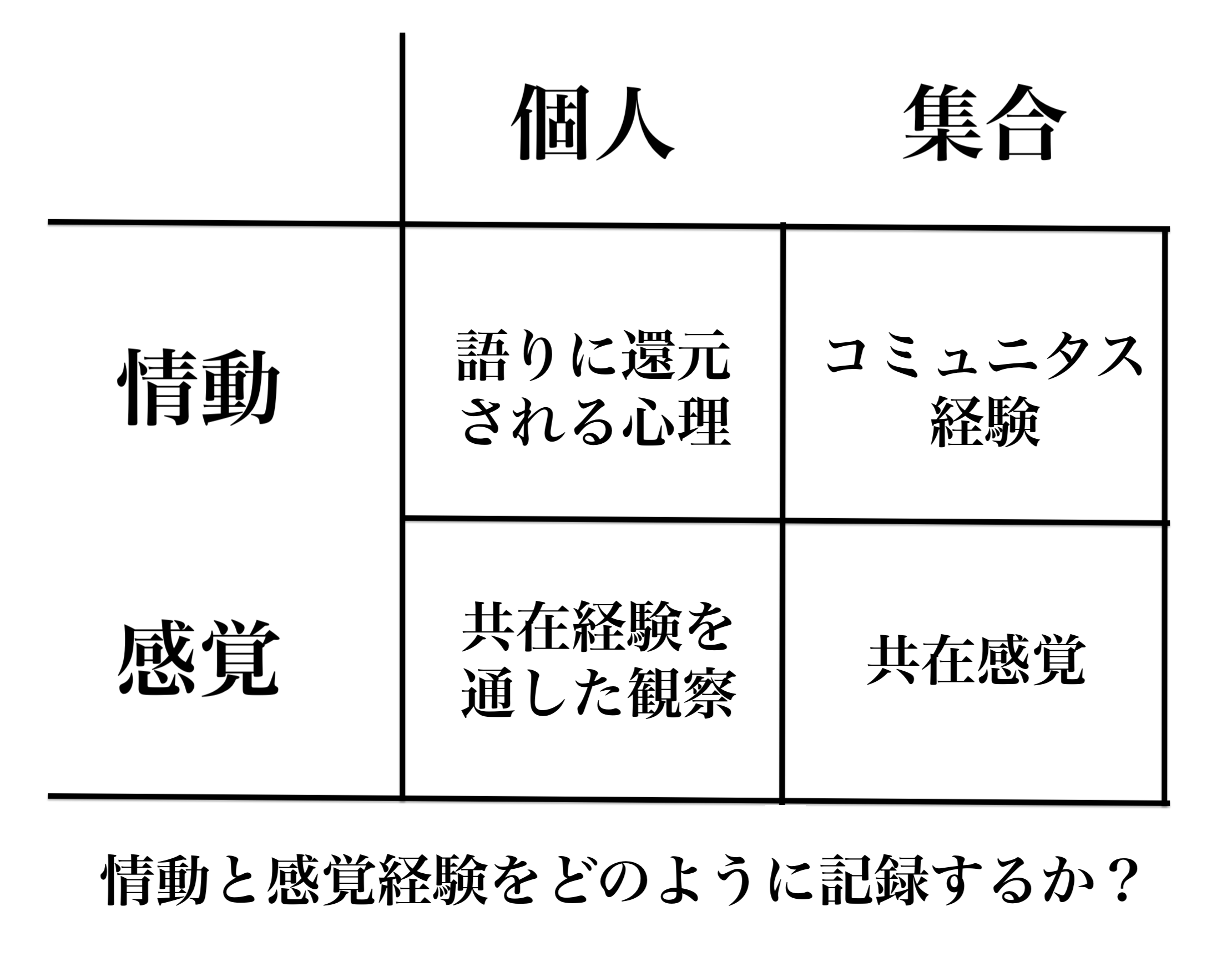

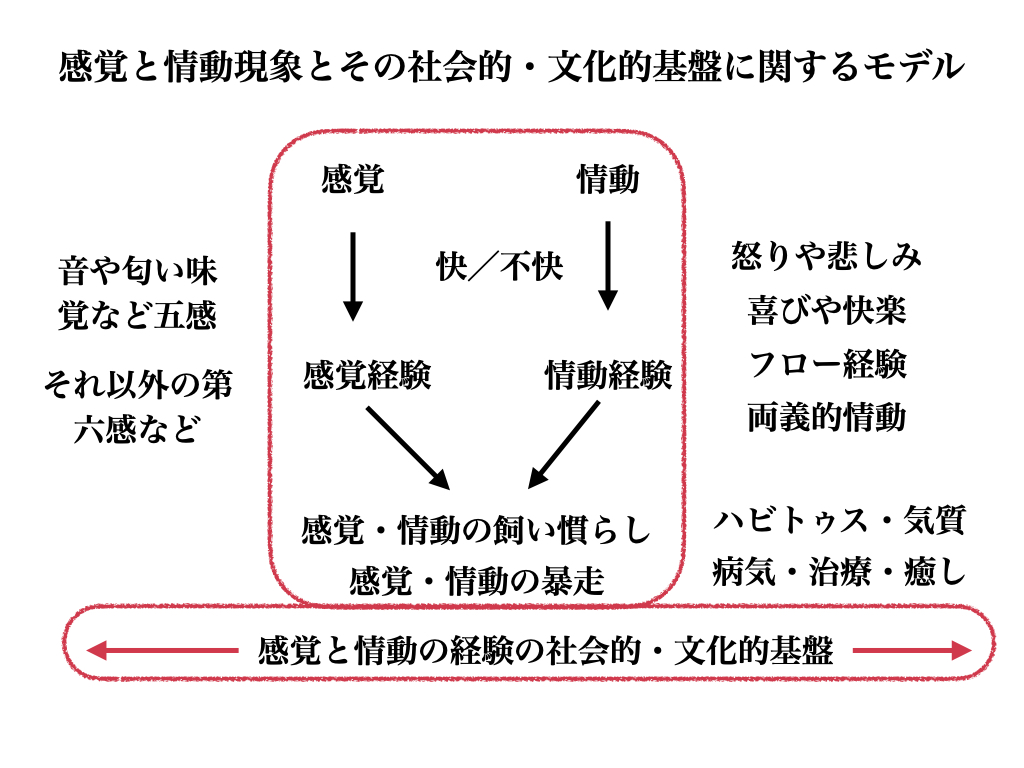

●感覚と情動現象とその社会的・文化的基盤に関するモデル(→「感覚経験の人類学」)

謝辞

この研究は、以下の資金の支援を受けて可能になりました:ヒューマンコミュニケーション・プロジェクト(2011年度CSCD活動経費)、ヒューマンコ

ミュニケーション基礎研究プロジェクト(2012年度CSCD活動経費)、2009〜2012年度日本学術振興会・科学研究費補助金・基盤研究(B)「臨

床医工学をめぐるコミュニケーション・モデルの構築に向けて」(研究代表者:霜田求)および2011〜2012年度同研究費補助金・挑戦的萌芽研究「終末

期医療で看護師が体験する困難」(研究代表者:松岡秀明)です。この内容の萌芽的なものは「情動理解のための文化人類学的基礎」というタイトルで、平成

21年度生理学研究所研究会

「感覚刺激・薬物による快・不快情動生成機構とその破綻」生理学研究所(愛知県岡崎市)2009年10月1日で発表されたものでした。その後、大小の研究

会で発表し、何人かの神経生理学者、精神医学者、心理学者、電子工学者、生命倫理学者から励ましのコメントや正鵠を得た御批判をいただきました。本誌

『Communication-Design』(通称:オレンジブック)の2名の査読者の有益なコメントも励みになりました。私の議論に付き合ってくだ

さった全ての方々に感謝したいと思います。

後記

この論文を書いてから、ゲーム論から考える人間の「情動」に関する興味ふかい書籍をみつけま

した。オ

デッセウスの鎖 : 適応プログラムとしての感情 / R. H. フランク著 ; 大坪庸介 [ほか] 共訳、サイエンス社 ,

1995年、です。

注

1)これは『エティカ(エチカ)』第3部「感情の起源および本性について」[スピノザ

1970:101]からの引用です(→「スピノザ『エチカ』の問題系」の中で読

めます。)。スピノザが大いに影響を受けた、デカルトは1649

年、情動(émotion)を精神の情念(passions

de

l’âme)の概念に含まれる他の知覚や感覚と一緒に分類し、「精神に関係づけられ、そして[動物:引用者]精気のなんらかの運動によって引き起こされ、

維持され、強められる」ものと定義しています[デカルト

2008:27]。両者による情動の定義や理解の差異についてこれまで哲学者たちは熱心に議論してきました。しかしながら、デカルトもスピノザも共に、そ

の情動論では、両者ともに経験的事実を基に話すことよりも、抽象的に定義して独自の解釈を与えて議論を先に進めるのが共通の特徴と言えます。これは現代の

情動論のアプローチとは著しく異なるという意味で強調しておく必要があります。

2)イマヌエル・カント『美と崇高の感情に関する観

察』(1764)ただし引用は[坂部

2001:129]によります。カントの説明は、情動の受け止め方を「各人の固有の感情」の差異として捉えるところが、極めて現代的です。この情動論は、

本論文で紹介した心理学や生物医学的な情動論よりも、「集団の固有の感情(情動)」を説明しようとする文化人類学のそれに近いことがわかります。

3)ジャン=ポール・サルトル『情動論粗描』

(1939)[サルトル

2000:107]。20世紀の人サルトルの見解は情動に積極的な目的論を見出そうという意見で、この論考の第1章にあるロマン主義的な見解を見事に表現

しています。アラスディア・マッキンタイアは、啓蒙主義が用意する道徳の概念がすでに崩壊していることを指摘する哲学者ですが、同時にサルトルのような知

識人を皮肉って次のように言います。「Angst(不安:ドイツ語—引用者)は間欠的に流行する情動(emotion)であり、何人かの実存主義者のテキ

ストの誤読とは、絶望それ自体を一種の心理学的なインチキ薬としたことである。しかしながら、もし私たちがそのように理解したいほど酷い状況にあるのな

ら、この悲観主義もまた、厳しい時期を生き残るために敢えて(インチキ薬を—引用者)投薬しなければならぬほどの文化的贅沢以上のものになるだろう」

[Macintyre 1984:5]。

4)拙著「対話論理」http:

//www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/090515dialogic.html

(2013年1月13日確認)を参照してください。

5)詳しくは拙著「情動の語彙の成分分析」

http://www.cscd.osaka-

u.ac.jp/user/rosaldo/120810emotion.html

(2013年1月13日確認)を参照してください。本文の以下はその要約になります。

6)廣川[2000:1-2]によると近代の感情論

には、大きくわけて(1)中世のトマス・アクィナスを経由するプラトン・アリストテレスの感情論と、

(2)16世紀後半から17世紀前半に流行するストア派の復興という二系統のものがあるといいます。ただし『古代感情論』と銘打っている広大なタイトルに

もかかわらず、アリストテレスの『動物部分論・動物運動論・動物進行論』に依拠する議論やヒポクラテスやガレノスの自然学や医学などから知ることのできる

「魂」についての考え方と、そこから派生する「情動」に対する指摘や考察を読むことができないのはとても残念です。

7)ウィリアム・ジェイムズ『心理学原理』は文中に

あるように1890年にニューヨークのHenry

Holt社から出版されましたが、私が参照したのは翌年の1891年にロンドンのMacmillan社のものです。NACSIS

Webcat(国立情報学研究所)の書誌情報によると、版権はHenry

Holtのものを使っているので内容・ページ割当はまったく同じものだと思われます。

8)サールは西洋文法の人称性

(grammatical

person)の区分の議論に基づいて存在論の相対性という独自の議論を展開しています。しかしながら、これはエミール・バンヴェニスト[1983]のよ

うに一人称と二人称の発話行為の独自性を強調し、三人称の文法カテゴリーとは根本的に対立すると主張する論者とは相いれない理論上の困難さがあり、今後に

課題を残しています[Crapanzano 1986:71]。

9)ポール・リクールは志向性という言葉の代わり

に、情動に先立つ「動機づけ」があると指摘し、サルトルとは異なる情動の目的論的な正当化を試みます[リ

クール 1995:433 ff.]

10)私は最近公刊した教科書スタイルの自著[池田

2010]を敬体で書きましたが、このスタイルは、多くの読者には好評を博しました。先行する自験例として報告しておきます。

●リンク

参照文献

Bard, P., (1928) A

diencephalic mechanism for the expression of rage

with special reference to the central nervous system. American Journal

of Physiology 84:490–513.

バンヴェニスト、エミール(1983)『一般言語学の諸問題』岸本通夫監訳、みすず書房。

ベネディクト、ルース(2008)『文化の型』講談社学術文庫、講談社。

Bertlett, F.C., (1923) Psychology and primitive culture. Cambridge:

Cambridge University Press.

Boucher, J.D., (1979) Culture and emotion. In Perspectives on

Cross-Cultural Psychology, A.J. Marsella, R. Tharp, and T. Ciborowski,

159-178. New York: Academic Press.

Cannon, W. B., (1927) The James–Lange theory of emotions: a critical

examination and an alternative theory. American Journal of Psychology

39:106–124.

Cazeneuve, Jean. (1972) Lucien Lévy-Bruhl. P. Rivière(trans.), New

York: Harper & Row.

Crapanzano, Vincent. (1986) Hermes’ Dilemma: The masking of subversion

in ethnographic description. In Writing Culure: The poetics and

politics of ethnography. Berkeley: University of California Press.

コーネリアス、ランドルフ(1999)『感情の科学』齋藤勇監訳、誠信書房。

Dalgleish,Tim., (2004) The emotional brain. Nature Reviews Neuroscience

5:582-589.

Damasio, Antonio. (2003) Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the

feeling brain. Orlando, Fla.: Harcourt.

Damasio, Antonio. (2005) Descartes' error: Emotion, reason, and the

human brain. London: Penguin Books.

デカルト(2001)「人間論」『デカルト著作集4』伊東俊太郎・塩川徹也訳、225-296、白水社。

デカルト(2008)『情念論』谷川多佳子訳、岩波文庫、岩波書店。

ドッズ、E.R.(1977)『ギリシャ人と非理性』岩田靖夫・水野一訳、みすず書房。

Ekman, Paul and Wallace V. Friesen. (1975) Unmasking the face: A guide

to recognizing emotions from facial clues. Englewood Cliffs, N.J.:

Prentice-Hall.

エヴァンズ、ディラン(2005)『感情』遠藤利彦訳、岩波書店。

エヴァンズ=プリチャード、E.E.(2001)『アザンデ人の世界:妖術・託宣・呪術』向井元子訳、みすず書房。

ガードナー、ハワード(1987)『認知革命:知の科学の誕生と展開』佐伯胖・海保博之監訳、産業図書。

Geertz, Clifford. (1973) The interpretation of cultures. New York:

Basic books.

Gilson, Étienne. (1979) Index scolastico-cartésien. Paris: J. Vrin.

林達夫(1971)「デカルトのポリティーク」『批評の弁証法』林達夫著作集第4巻、久野収・花田清輝編、5-11、平凡社。

廣川洋一(2000)『古代感情論:プラトンからストア派まで』岩波書店。

ホルクハイマー・アドルノ(2007)『啓蒙の弁証法』徳永恂訳、岩波文庫、岩波書店。

池田光穂(2004)「非西洋医療モデルとしての体液理論、熱/冷理論」『文化人類学文献事典』小松和彦ほか編、819-820、弘文堂。

池田光穂(2010)『看護人類学入門』文化書房博文社、2010年。

池田光穂(2012)「ヘルスコミュニケーションをデザインする」『Communication-Design』6:1-16.

池田光穂・西村ユミ(2010)「臨床コミュニケーション教育:PBLから対話論理へ、対話論理から実践へ」『日本ヘルスコミュニケーション研究会雑誌』

1:48-52.

伊東俊太郎(2001)「『人間論』解説」『デカルト著作集4』552-556、白水社。

James, William. (1884) What is an Emotion? Mind 9:188-205.

James, William. (1891) The principles of psychology. London: Macmillan.

Kluckhohn, C., (1953) Universal Categories of Culture. In Anthropology

Today A.L.. Krober ed., 507-523, Chicago: University of Chicago Press.

ルドゥー、ジョセフ(2003)『エモーショナル・ブレイン:情動の脳科学』松本元・川村光毅ほか訳、東京大学出版会。

レーナルト、モーリス(1990)『ド・カモ:メラネシア世界の人格と神話』坂井信三訳、せりか書房。

レヴィ・ブリュル、リュシアン(1953)『未開社会の思惟』(上・下巻)山田吉彦訳、岩波文庫、岩波書店。

ロック、ジョン(1975)『人間知性論(二)』大槻春彦訳、岩波文庫、岩波書店、1975年。

Macintyre, Alasdair (1984) After virtue : a study in moral theory.

Notre Dame: University of Notre Dame Press. =(1993)篠崎栄(訳)『美徳なき時代』みすず書房。

MacLean, P. D., (1949) Psychosomatic disease and the 'visceral brain':

recent developments bearing on the Papez theory of emotion.

Psychosomatic Medicine 11:338–353.

ナイダ、ユージン(1977)『意味の構造:成分分析』ノア・ブラネン監訳、研究社出版。

中畑正志(2011)『魂の変容:心的基礎概念の歴史的構成』岩波書店。

Panksepp, Jaak. (1998) Affective neuroscience: The foundations of human

and animal emotions. Oxford: Oxford University Press.

Papez, J. W., (1937) A proposed mechanism of emotion. Archives of

Neurology & Psychiatry 38:725–743.

ポーター、ロイ(2004)『啓蒙主義』見市雅俊訳、岩波書店。

リクール、ポール(1995)『意志的なものと非意志的なもの:II行動すること』紀伊國屋書店。

ローティ、リチャード(1993)『哲学と自然の鏡』野家啓一監訳 、産業図書。

Rosaldo, Michelle Z., (1980) Knowledge and passion: Ilongot notions of

self and social life. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosaldo, Renato. (1980) Ilongot headhunting, 1883-1974 : A study in

society and history. Stanford: Stanford University Press.

坂部恵(2001)『カント』講談社学術文庫、講談社。

サルトル、ジャン=ポール(2000)『自我の超越・情動論粗描』竹内芳郎訳、人文書院。

Searle, John R., (2004) Mind: A brief introduction. Oxford: Oxford

University Press.=(2006)『Mind=マインド:心の哲学』山本貴光・吉川浩満訳、朝日出版社。

清水展(2005)「首狩りの理解から自己の解放へ」『メイキング文化人類学』浜本満・太田好信編、237-260、世界思想社。

ソンタグ、スーザン(1992)『隠喩としての病い、エイズとその隠喩』富山太佳夫訳、みすず書房。

スピノザ、バールーフ・デ(1970)『スピノザ』世界の大思想9巻、高桑純夫ほか訳、河出書房新社。

Wilson, Bryan. ed., (1970) Rationality. Oxford: Basil Blackwell.

●おまけ「情動の歴史研究」と2人の偉大な先駆者:ルシアン・フェーブルとピーター・ゲイ

7

The history

of emotions is a field of historical research concerned

with human

emotion, especially variations among cultures and historical periods in

the experience and expression of emotions. Beginning in the 20th

century with writers such as Lucien Febvre

and Peter Gay,

an expanding range of methodological approaches is being applied.

|

感情史とは、人間の感情、特に感情の経験や表現における文化間や時代間

の差異に関わる歴史研究の一分野である。20世紀にルシアン・フェーブルやピーター・ゲイといった作家たちによって始められ、方法論的アプローチの幅が広

がっている。

|

Scope

In the last decade, the history of emotions has developed into an

increasing productive and intellectually stimulating area of historical

research. Although there are precursors of the history of emotions -

especially Febvre's Histoire des Sensibilités[1] or Gay's

Psychohistory[2] - the field converges methodologically with newer

historiographical approaches such as conceptual history, historical

constructivism and the history of the body.[3]

Similar to the sociology of emotions or anthropology of emotions, the

history of emotions is based on the assumption that not only the

expression of feelings, but also the feelings themselves are learned.

Culture and history are changing and so are feelings as well as their

expression. The social relevance and potency of emotions is

historically and culturally variable. In the view of many historians,

emotion is, therefore, just as fundamental a category of history, as

class, race or gender.

|

スコープ

この10年間で、感情史は歴史研究の分野として、ますます生産的で知的刺激に満ちたものに発展してきた。特にフェーブルの『Histoire des

Sensibilités』[1]やゲイの『精神歴史学』[2]など、感情史の先駆けは存在するが、この分野は、概念史、歴史構成主義、身体史[3]など

の新しい歴史学的アプローチと方法論的に収斂している。

感情の社会学や感情の人類学と同様に、感情の歴史は、感情の表現だけでなく、感情自体も学習されるという前提に基づいている。文化と歴史は変化しており、

感情もまたその表現も変化している。感情の社会的関連性や効力は、歴史的にも文化的にも変化する。多くの歴史家の見解では、感情は階級、人種、ジェンダー

と同様に、歴史の基本的なカテゴリーである。

|

Methodology

A number of different methodological approaches have been discussed in

recent years. Some historians of the emotions limit their research to

the historical analysis of emotional norms and rules under the heading

of emotionology.[4] Particularly in the recent past, however, the

methodological spectrum of the history of emotions has expanded to

include performative, constructivist and practice theory approaches.

Currently fundamental methodological concepts include: emotives,[5]

emotional habitus and emotional practice.[6] Additionally there are

several terms that describe the different scope and binding effect of

feeling cultures such as emotional community,[7] emotional regime,[8]

and emotional style.[9] More recently, the history of emotions has

engaged with recent social and cultural turns in the neurosciences,

positing the history of emotions as a component part of a broader

biocultural historicism.[10]

|

方法論

近年、さまざまな方法論的アプローチが議論されている。感情史の研究者の中には、感情学の見出しのもと、感情規範と規則の歴史的分析に研究を限定している

者もいる[4]が、特に近年では、感情史の方法論的スペクトルは、パフォーマティブ、構成主義、実践理論のアプローチを含むまでに拡大している。現在、基

本的な方法論的概念としては、感情、[5]感情的ハビトゥス、感情的実践などがある[6]。さらに、感情的コミュニティ、[7]感情的レジーム、[8]感

情的スタイルなど、感情文化のさまざまな範囲と束縛効果を説明するいくつかの用語がある[9]。さらに最近では、感情史は神経科学における最近の社会的・

文化的転回と関わっており、感情史をより広範な生物文化史観の構成要素として位置づけている[10]。

|

Bibliography

Introductions

Rob Boddice, The History of Emotions, Manchester: Manchester University

Press, 2018.

Jan Plamper, Geschichte und Gefühl. Grundlagen der Emotionsgeschichte,

Munich: Siedler 2012.

Barbara Rosenwein and Riccardo Cristiani, What is the History of

Emotions? Cambridge: Polity, 2018.

Literature

Rob Boddice, The History of Emotions: Past, Present, Future, in:

Revista de Estudios Sociales, 62 (2017), pp. 10–15.

Rob Boddice, The History of Emotions, in: New Directions in Social and

Cultural History, ed. Sasha Handley, Rohan McWilliam, Lucy Noakes,

London: Bloomsbury, 2018.

Susan J. Matt, Current Emotion Research in History: Or, Doing History

from the Inside Out, in: Emotion Review 3, 1 (2011), p. 117–124.

Bettina Hitzer, Emotionsgeschichte - ein Anfang mit Folgen.

Forschungsbericht.[11]

Anna Wierzbicka, The “History of Emotions” and the Future of Emotion

Research, in: Emotion Review 2, 3 (2010), p. 269-273.

Barbara Rosenwein, Problems and Methods in the History of Emotions.[12]

William M. Reddy, Historical Research on the Self and Emotions, in :

Emotion Review 1, 4 (2009), p. 302-315.

Florian Weber, Von der klassischen Affektenlehre zur Neurowissenschaft

und zurück. Wege der Emotionsforschung in den Geistes- und

Sozialwissenschaften, in: Neue Politische Literatur 53 (2008), p. 21-42.

Daniela Saxer, Mit Gefühl handeln. Ansätze der Emotionsgeschichte.[13]

Alexandra Przyrembel, Sehnsucht nach Gefühlen. Zur Konjunktur der

Emotionen in der Geschichtswissenschaft, in: L’homme 16 (2005), p.

116-124.

Rüdiger Schnell, Historische Emotionsforschung. Eine mediävistische

Standortbestimmung, in: Frühmittelalterliche Studien 38 (2004), p.

173-276.

Methodological discussions

AHR Conversation: The Historical Study of Emotions.[14]

Frank Biess, Discussion Forum „History of Emotions“ (with Alon Confino,

Ute Frevert, Uffa Jensen, Lyndal Roper, Daniela Saxer), in: German

History 28 (2010), H. 1, p. 67-80.

Maren Lorenz: Tiefe Wunden. Gewalterfahrung in den Kriegen der Frühen

Neuzeit, in: Ulrich Bielefeld/Heinz Bude/Bernd Greiner (Hg.):

Gesellschaft - Gewalt – Vertrauen. Jan Philipp Reemtsma zum 60.

Geburtstag, Hamburger Edition: Hamburg 2012, S. 332–354.

Jan Plamper, The History of Emotions: An Interview with William Reddy,

Barbara Rosenwein, and Peter Stearns, in: History and Theory 49, no. 2

(2010): 237–265.

Research centres and organizations

ACCESS The Amsterdam Centre for Cross-disciplinary Emotion and Sensory

Studies[15]

ARC Centre of Excellence for the History of Emotions (1100-1800)[16]

Center for the History of Emotions, Max Planck-Institute for Human

Development, Berlin[17]

NACHE The North American Chapter on the History of Emotion[18]

Queen Mary Centre for the History of Emotions, London[19]

Les Émotions au Moyen Age (EMMA)[20]

CHEP: An International Network for the Cultural History of Emotions in

Premodernity[21]

The Emotions Project: The Social and Cultural Construction of Emotions:

The Greek Paradigm, Oxford[22]

Historia cultural del concimiento. Discursos, prácticas,

representaciones, Centro de Ciencias humanas y sociales, Madrid[23]

Cluster of Excellence "Languages of Emotion", FU Berlin[24]

|

ビブリオグラフィー

はじめに

ロブ・ボディス『感情の歴史』マンチェスター: Manchester University Press, 2018.

Jan Plamper, Geschichte und Gefühl. Grundlagen der Emotionsgeschichte,

Munich: Siedler 2012.

Barbara Rosenwein and Riccardo Cristiani, What is the History of

Emotions? ケンブリッジ: Polity, 2018.

文献

Rob Boddice, The History of Emotions: 過去、現在、未来, in: Revista de Estudios

Sociales, 62 (2017), pp.

ロブ・ボダイス『感情の歴史』所収: 社会・文化史の新たな方向性, ed. Sasha Handley, Rohan McWilliam,

Lucy Noakes, London: Bloomsbury, 2018.

Susan J. Matt, Current Emotion Research in History: Or, Doing History

from the Inside Out, in: Emotion Review 3, 1 (2011), p. 117-124.

Bettina Hitzer, Emotionsgeschichte - ein Anfang mit Folgen.

Forschungsbericht.[11].

Anna Wierzbicka, The 「History of Emotions」 and the Future of Emotion

Research, in: Emotion Review 2, 3 (2010), p. 269-273.

バーバラ・ローゼンワイン『感情の歴史における問題と方法』[12]。

William M. Reddy, Historical Research on the Self and Emotions, in :

Emotion Review 1, 4 (2009), p. 302-315.

Florian Weber, Von der klassischen Affektenlehre zur Neurowissenschaft

und zurück. Wege der Emotionsforschung in den Geistes- und

Sozialwissenschaften, in: Neue Politische Literatur 53 (2008), p. 21-42.

Daniela Saxer, Mit Gefühl handeln. Ansätze der Emotionsgeschichte.

Alexandra Przyrembel, Sehnsucht nach Gefühlen. Zur Konjunktur der

Emotion in der Geschichtswissenschaft, in: L'homme 16 (2005), p.

116-124.

Rüdiger Schnell, Historische Emotionsforschung. Eine mediävistische

standortbestimmung, in: Frühmittelalterliche Studien 38 (2004), p.

173-276.

方法論的議論

AHRの会話: 感情の歴史的研究』[14]。

Frank Biess, Discussion Forum 「History of Emotions」 (with Alon Confino,

Ute Frevert, Uffa Jensen, Lyndal Roper, Daniela Saxer), in: German

History 28 (2010), H. 1, p. 67-80.

マレン・ローレンツ: Tiefe Wunden. Gewalterfahrung in den Kriegen der Frühen

Neuzeit, in: Ulrich Bielefeld/Heinz Bude/Bernd Greiner (Hg.):

Gesellschaft - Gewalt - Vertrauen. Jan Philipp Reemtsma zum 60.

Geburtstag, Hamburger Edition: Hamburg 2012, S. 332-354.

Jan Plamper, The History of Emotions: William Reddy, Barbara Rosenwein,

and Peter Stearns, in: History and Theory 49, no: 237-265.

研究センターおよび組織

ACCESS アムステルダム学際感情・感覚研究センター[15](英語

アーク感情史研究センター(1100-1800年)[16]。

Center for the History of Emotions, Max Planck-Institute for Human

Development, Berlin(ベルリンのマックス・プランク人間発達研究所)[17]。

NACHE 情動の歴史に関する北米支部[18]。

クイーン・メアリー感情史センター(ロンドン)[19

EMMA(Les Émotions au Moyen Age)[20]。

CHEP:An International Network for the Cultural History of Emotions in

Premodernity(前近代における感情の文化史のための国際ネットワーク)[21]。

エモーションズ・プロジェクト: 感情の社会的・文化的構築: ギリシアのパラダイム、オックスフォード[22]。

感情の文化史。Discursos, prácticas, representaciones, Centro de Ciencas

humanas y sociales, Madrid[23] (言説、実践、表象、人間社会科学センター、マドリード)[23]。

クラスター・オブ・エクセレンス「感情の言語」、ベルリン工科大学[24]。

|

External links

History of Emotions Blog, Queen Mary Centre for the History of Emotions

CHE Histories of Emotions Blog, ARC Centre of Excellence for the

History of Emotions (Europe 1100-1800)

Sociology of Emotions

History of Emotions data base run by the ARC Centre of Excellence for

the History of Emotions (Europe 1100-1800)

"History of Emotions - Insights into Research" website with short

articles on methods of the History of Emotions, run by the Center for

the History of Emotions, Max Planck Institute for Human Development,

Berlin (Germany)

|

|

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_emotions

|

|

Lucien Paul Victor

Febvre (/ˈfɛvrə/, French: [lysjɛ̃ pɔl viktɔʁ fɛvʁ]; 22 July 1878 –

11 September 1956) was a French historian best known for the role he

played in establishing the Annales School of history. He was the

initial editor of the Encyclopédie française together with Anatole de

Monzie. Lucien Paul Victor

Febvre (/ˈfɛvrə/, French: [lysjɛ̃ pɔl viktɔʁ fɛvʁ]; 22 July 1878 –

11 September 1956) was a French historian best known for the role he

played in establishing the Annales School of history. He was the

initial editor of the Encyclopédie française together with Anatole de

Monzie.

Biography

Lucien Febvre was born and brought up in Nancy, in northeastern France.

His father was a philologist, who introduced Febvre to the study of

ancient texts and languages, which significantly influenced Febvre's

way of thinking. At the age of twenty, Febvre went to Paris to enrol in

the École Normale Supérieure. Between 1899 and 1902, he concentrated on

studying history and geography. After his graduation from college,

Febvre taught at a provincial lycée, where he worked on his thesis on

Philip II of Spain and the Franche-Comté. After the outbreak of World

War I in 1914, Febvre was forced to leave his teaching post to join the

army, where he served for four years. Febvre took up a position at the

University of Strasbourg in 1919 when the province was returned to

France. While there, Febvre became acquainted with Marc Bloch, who

shared Febvre's philosophical and political approach, which brought the

two men together.

The time Febvre spent in Paris played an enormous role in reshaping his

outlook on the world. Prevalent approaches to art, philosophy and

modern ways of thinking strongly influenced Febvre. He embraced 20th

century modernism to the extent that he later claimed to have become

"untuned" from the old world and the old ways of thinking.

In his approach to history, Febvre contextualized events against the

geography, psychology and culture of the times about which he wrote.

History as a mere collection of historical facts no longer held any

interest for Febvre.

Early work

Febvre's first thesis on Philip the Second and the Franche-Comté,

published in 1911, showed the strength of this approach. In this work,

Febvre tried to demonstrate the context that shows events in their true

light. Febvre reconstructed the life of villagers and town dwellers in

a small traditional province in France by contextualizing historical

events in terms of the geography and environment of the times. By

describing Franche-Comté's rivers, salt mines, vineyards and other

surroundings, Febvre created an accurate and true-to-life portrayal of

the atmosphere and outlook of the time. With this approach, Febvre was

also able to reveal a negative influence that the French Government of

the time played in the life of this province. This approach to history

is known as histoire totale, or histoire tout court. Later, Febvre's

work would be a paradigm for the "Annales School" and would become a

new way of historical thinking.

Another influential work of Febvre dealt with Protestantism. Published

in the Revue Historique in 1929, "Une question mal posée" attempted to

study popular religion by trying to observe and quantify human

behavior. Through an enormous amount of research, Febvre collected

information from various monasteries and chapels to study the influence

of new wave philosophy in religion and the clergy's approach to

understanding and translating their views to lay people. Through this

work, Febvre became very involved in the field of ethnology, a field of

study that quantifies human behavior. Some critics consider this work

to be heavily influenced by Febvre's own views of the surrounding world.

As time went by, Febvre grew increasingly suspicious of theology. He

refused to see people as bound by forces beyond their control. He came

to the view that religion and old ways of thinking were impractical,

maybe even dangerous, in modern times. "In the general confusion of our

time," Febvre wrote, "old ideas refuse to die and still find acceptance

with the mass of the population." He became convinced that changing

religious views and attitudes is as difficult as trying to influence

the outcome of any sort of political or social upheavals. He believed

that people needed to be educated in order to avoid the dangers of the

old ways of thinking.

Annales

In 1929, Lucien Febvre, along with his colleague and close friend Marc

Bloch, established a scholarly journal, Annales d'histoire économique

et sociale (commonly known as the Annales), from which the name of

their distinctive style of history was taken. The journal followed

Febvre's approach to describing history. Its approach was to educate

the world about the dangers of old-world thinking to avoid possible

future economic and political disasters. Its purpose was to influence

academic circles to "study ... the present so as to reach a profounder

understanding of the past." This journal was like no other scholarly

publication at that time.

The Annales was met with a very favorable critical reception and was

very successful in its early years. It was in such demand that it was

able to increase the frequency of its publications in 1932. However, in

1938 the journal appeared to be running its course and the publishers

ceased their support.

Later life

In 1933 Febvre was appointed to a chair at the Collège de France. He

published vigorously throughout the 1930s and early 40s, although World

War II interrupted his work (following the Fall of France, parts of the

country were occupied by Germany). In June 1944, Marc Bloch was

executed, and so Febvre became the man who carried the Annales into the

post-war period, most notably by training Fernand Braudel and

co-founding the VI section of the École Pratique des Hautes Etudes,

later known as École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

Febvre died in 1956 in Saint-Amour, France, where the College Lucien

Febvre and Avenue Lucien Febvre are named after him. He is also

honoured in street names in Besancon and Strasbourg.

Works by Lucien Febvre

A Geographical Introduction to History. in collaboration with Lionel

Bataillon, London 1925 (La Terre et l'évolution humaine : introduction

géographique à l'histoire. Paris 1922)[1]

Martin Luther, A Destiny. New York 1929. (Un destin. Martin Luther,

Presses Universitaires de France, Paris, 1928)[2]

Une Question Mal Posée, 1929.[3]

The Rhine: Problems of History and Economics (Le Rhin: Problèmes

d'histoire et d'économie, Paris 1935) Co-authored with Albert Demangeon

The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century: The Religion of

Rabelais. trans. Beatrice Gottlieb. Harvard University Press:

Cambridge, Mass.; London, 1982. (Le problème de l'incroyance au 16e

siècle : la religion de Rabelais. Albin Michel: Paris, 1942)[4]

The Coming of the Book: The Impact of Printing 1450–1800, co-written

with Henri-Jean Martin, London 1976. (L'apparition du livre, Paris

1958)[5]

A New Kind of History (selected essays) (1973).[6]

|

ルシアン・ポール・ヴィクトル・

フェーブル(Lucien Paul Victor Febvre /ˈ, French: [lysjɛ viktɔʁ fʁ];

1878年7月22日 - 1956年9月11日)はフランスの歴史学者で、アナール学派の設立に果たした役割で知られる。Anatole de

MonzieとともにEncyclopédie françaiseの最初の編集者。 ルシアン・ポール・ヴィクトル・

フェーブル(Lucien Paul Victor Febvre /ˈ, French: [lysjɛ viktɔʁ fʁ];

1878年7月22日 - 1956年9月11日)はフランスの歴史学者で、アナール学派の設立に果たした役割で知られる。Anatole de

MonzieとともにEncyclopédie françaiseの最初の編集者。

略歴

ルシアン・フェーブルはフランス北東部のナンシーで生まれ育った。父は言語学者で、フェーブルに古文書や言語の研究を教えた。20歳でパリに渡り、高等師

範学校に入学。1899年から1902年にかけて、彼は歴史と地理を集中的に学んだ。大学卒業後、地方のリセで教鞭をとり、スペインのフィリップ2世とフ

ランシュ・コンテに関する論文に取り組んだ。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、フェーブルは軍隊に入るために教職を追われ、4年間従軍した。

1919年、ストラスブール県がフランスに返還されると、フェーブルはストラスブール大学に着任した。そこでフェーブルはマルク・ブロッホと知り合い、彼

はフェーブルの哲学的、政治的アプローチに共感し、二人は意気投合する。

パリで過ごした時間は、彼の世界観の形成に大きな役割を果たした。芸術、哲学、近代的な考え方へのアプローチは、フェーブルに強い影響を与えた。彼は20

世紀のモダニズムを受け入れ、後に旧世界や古い考え方から「無調節」になったと主張するほどであった。

歴史に対する彼のアプローチにおいて、フェーブルは出来事をその時代の地理、心理、文化に照らして説明した。単なる歴史的事実の集積としての歴史は、もは

やフェーブルの関心を引くことはなかった。

初期の作品

1911年に出版された2代目フィリップとフランシュ・コンテに関する最初の論文は、このアプローチの強さを示している。この著作の中で、フェーブルは、

出来事を真の光で示す背景を示そうとした。フェーブルは、歴史的な出来事を当時の地理や環境の観点から文脈づけることによって、フランスの小さな伝統的な

県の村人や町の住人の生活を再構築した。フランシュ・コンテの川、塩田、ブドウ畑、その他の環境を描写することで、フェーブルは当時の雰囲気と展望を正確

かつ忠実に描き出した。このアプローチによって、フェーブルは、当時のフランス政府がこの地方の生活に及ぼした否定的な影響も明らかにすることができた。

このような歴史へのアプローチは、ヒストワール・トータル(histoire

totale)、あるいはヒストワール・トゥー・コート(histoire tout

court)として知られている。後に、フェーブルの著作は「アナール学派」のパラダイムとなり、新しい歴史的思考法となる。

フェーブルのもう一つの影響力のある著作はプロテスタンティズムを扱ったものである。1929年に『Revue

Historique』誌に発表された『Une question mal

posée』は、人間の行動を観察し定量化することによって、民衆の宗教を研究しようとしたものである。膨大な量の調査を通じて、フェーブルはさまざまな

修道院や礼拝堂から情報を収集し、宗教におけるニューウェーブ哲学の影響や、聖職者が彼らの見解を理解し、信徒に伝えるためのアプローチを研究した。この

仕事を通じて、フェーブルは民族学という人間の行動を数値化する学問分野に深く関わるようになった。批評家の中には、この仕事はフェーブル自身の周辺世界

観に大きく影響されていると考える人もいる。

時が経つにつれ、フェーブルは神学に対する疑念を深めていった。彼は、人間が自分ではどうしようもない力に縛られていると考えることを拒否した。宗教と古

い考え方は、現代においては実用的でなく、危険でさえあると考えるようになった。「現代の全般的な混乱の中で、古い考え方は滅びることを拒み、多くの人々

に受け入れられている」とフェーブルは書いている。彼は、宗教的な見方や態度を変えることは、政治や社会の動乱の結果に影響を与えようとするのと同じくら

い難しいことだと確信した。彼は、古い考え方の危険性を回避するためには、人々を教育する必要があると考えた。

アナリス

1929年、リュシアン・フェーブルは同僚で親友のマルク・ブロッホとともに学術雑誌『Annales d'histoire économique

et

sociale』(通称『Annales』)を創刊した。この雑誌は、フェーブルの歴史記述のアプローチを踏襲していた。そのアプローチは、将来起こりう

る経済的・政治的災難を避けるために、旧世界的な考え方の危険性を世界に啓蒙することであった。その目的は、「過去をより深く理解するために......

現在を研究する」よう学界に影響を与えることであった。この雑誌は、当時の他の学術出版物とは異なっていた。

『Annales』は批評家からも好評を博し、創刊当初は大成功を収めた。1932年には発行頻度を増やすほどの需要があった。しかし、1938年、この

雑誌は一巡したように見え、出版社は支援を打ち切った。

その後の人生

1933年、フェーブルはコレージュ・ド・フランスの講座に任命された。1930年代から40年代初頭にかけて精力的に出版活動を行ったが、第二次世界大

戦の影響で活動は中断された(フランス陥落後、フランスの一部はドイツに占領された)。1944年6月、マルク・ブロッホが処刑されたため、フェーブルは

『アナール』を戦後へと引き継ぐことになった。特に、フェルナン・ブローデルを育成し、後に社会科学高等研究院(EHESS)として知られる高等研究院

(École Pratique des Hautes Etudes)のVIセクションを共同で設立した。

1956年、フランスのサン・テムールで死去。ルシアン・フェーブル大学(College Lucien

Febvre)とルシアン・フェーブル通り(Avenue Lucien

Febvre)は、彼にちなんで命名された。ブザンソンとストラスブールの通りの名前にも彼の名が冠されている。

リュシアン・フェーブルの著作

A Geographical Introduction to History. Lionel

Bataillonとの共著、ロンドン、1925年(La Terre et l'évolution humaine : introduction

géographique à l'histoire. パリ1922年)[1]

Martin Luther, A Destiny. New York 1929. (Un destin. Martin Luther,

Presses Universitaires de France, Paris, 1928)[2].

Une Question Mal Posée, 1929年[3]。

ライン川: 歴史と経済の問題』(Le Rhin: Problèmes d'histoire et d'économie, Paris

1935)アルベール・ドゥマンジョンとの共著

『16世紀における不信仰の問題: ラブレーの宗教』ベアトリス・ゴットリーブ訳。Beatrice Gottlieb訳。ハーバード大学出版局:

ケンブリッジ、マサチューセッツ州;ロンドン、1982年。(Le problème de l'incroyance au 16e siècle

: la religion de Rabelais. Albin Michel: Paris, 1942)[4]。

本の到来: The Impact of Printing 1450-1800, Henri-Jean Martinとの共著, London

1976. (L'apparition du livre, Paris 1958)[5]。

A New Kind of History (selected essays) (1973年)[6]。

|

Peter Joachim Gay

(né Fröhlich; June 20, 1923 – May 12, 2015) was a German-American

historian, educator, and author. He was a Sterling Professor of History

at Yale University and former director of the New York Public Library's

Center for Scholars and Writers (1997–2003). He received the American

Historical Association's (AHA) Award for Scholarly Distinction in 2004.

He authored over 25 books, including The Enlightenment: An

Interpretation, a two-volume award winner; Weimar Culture: The Outsider

as Insider (1968), a bestseller; and the widely translated Freud: A

Life for Our Time (1988).[1] Peter Joachim Gay

(né Fröhlich; June 20, 1923 – May 12, 2015) was a German-American

historian, educator, and author. He was a Sterling Professor of History

at Yale University and former director of the New York Public Library's

Center for Scholars and Writers (1997–2003). He received the American

Historical Association's (AHA) Award for Scholarly Distinction in 2004.

He authored over 25 books, including The Enlightenment: An

Interpretation, a two-volume award winner; Weimar Culture: The Outsider

as Insider (1968), a bestseller; and the widely translated Freud: A

Life for Our Time (1988).[1]

Gay was born in Berlin in 1923 and emigrated, via Cuba, to the United

States in 1941.[2] From 1948 to 1955 he was a political science

professor at Columbia University, and then a history professor from

1955 to 1969. He left Columbia in 1969 to join Yale University's

History Department as Professor of Comparative and Intellectual

European History and was named Sterling Professor of History in 1984.[3]

Gay was the interim editor of The American Scholar after the death of

Hiram Haydn in 1973 and served on that magazine's editorial board for

many years.[4] Sander L. Gilman, a literary historian at Emory

University, called Gay "one of the major American historians of

European thought, period".[3]

Early life and education

Born Peter Joachim Fröhlich to a Jewish family in Berlin,[5] he was

educated as a child at Berlin's Goethe-Gymnasium. He and his family

fled Nazi Germany in 1939, when he was 15 years old.[6] Their original

ticket was on the MS St. Louis, whose passengers were eventually turned

away and forced to return to Europe, but they fortuitously changed

their booking to the SS Iberia, which left two weeks earlier.[7] Gay

arrived in the United States in 1941, took American citizenship in

1946, and changed his name from Fröhlich (German for "happy") to Gay

(an English calque).

Gay was educated at the University of Denver, where he received his

B.A. in 1946, and at Columbia University, where he received his M.A. in

1947 and his Ph.D. in 1951. Gay taught political science at Columbia

between 1948–1955 and history from 1955 to 1969. He taught at Yale

University from 1969 until his retirement in 1993.

Career

Scholarship

According to the American Historical Association's Award Citation,

Gay's range of "scholarly achievements is truly remarkable". The New

York Times described him in 2007 as "the country's pre-eminent cultural

historian".[8]

Gay's 1959 book, Voltaire's Politics: The Poet as Realist, examined

Voltaire as a politician and how his politics influenced the ideas that

Voltaire championed in his writings.[9] Accompanying Voltaire's

Politics was Gay's collection of essays, The Party of Humanity: Essays

in the French Enlightenment (1964). Gay followed the success of

Voltaire's Politics with a wider history of the Enlightenment, The

Enlightenment: An Interpretation (1966, 1969, 1973), whose first volume

won the 1967 U.S. National Book Award in History and Biography.[10]

Annelien de Dijn argues that Gay, in The Enlightenment, first

formulated the interpretation that the Enlightenment brought political

modernization to the West, in terms of introducing democratic values

and institutions and the creation of modern, liberal democracies. While

the thesis has many critics, it has been widely accepted by Anglophone

scholars and has been reinforced by the large-scale studies by Robert

Darnton, Roy Porter, and most recently by Jonathan Israel.[11] His 1968

book, Weimar Culture, was a study on the cultural history of the Weimar

Republic.[12][13]

Gay was also a champion of psychohistory and an admirer of Sigmund

Freud.[14][15] Starting in 1978 with Freud, Jews and Other Germans, an

examination of the impact of Freudian ideas on German culture, his

writing demonstrated an increasing interest in psychology.[16] Many of

his works focused on the social impact of psychoanalysis. For example,

in A Godless Jew: Freud, Atheism, and the Making of Psychoanalysis, he

linked Freud's atheism to his development of psychoanalysis as a

field.[17] He wrote history books applying Freud's theories to history,

such as The Bourgeois Experience: From Victoria to Freud. He also

edited a collection of Freud's writings called The Freud Reader.[16]

His writing was generally favorable, though occasionally critical,

toward Freud's school of thought.[14][15]

Gay's 2007 book Modernism: The Lure of Heresy explores the modernist

movement in the arts from the 1840s to the 1960s, from its beginnings

in Paris to its spread to Berlin and New York City, ending with its

death in the pop art of the 1960s.[8]

Personal life

Gay married Ruth Slotkin (1922-2006) in 1959 and had three

stepdaughters.[citation needed]

Death