啓蒙と暴力

Marques de Sade y iluminación

啓蒙と暴力

Marques de Sade y iluminación

マルキ・ド・サド (Marquis de Sade, 1740-1814)は 啓蒙の時代初期に現れた「早すぎ た自由思想」の思想家である。そして、時代を超えても、それを嫌う人たちには、時代を超えた極悪人である。しかし、サドそのものは、現代では単純で粗暴な 大悪人ではない。サドが、近代啓蒙の幕開けの時期に、人びとの想像力がもつ可能性を極限まで押し広げたということを、文章による創作活動を通しておこなっ たことが、嫌われているのである。これは奇矯な結末である。澁澤龍彦(1928-1987)は「サド復活」のなかでこういう。:「ちょうど開幕したばかり の19世紀が、前世紀の遺産を受け継ぐことを好まず、サドという一作家に具現された前世紀の抵当権を消去することを何よりも早急に欲したかのごとくであっ た」(澁澤 1989:171)。

この授業は、マルキ・ド・サドの伝記と彼の政治思想 の考察を通して、なぜ、マルキ・ド・サドの思想を知ることが、なぜ今を生きる我々に重要であるのかについて考察する。

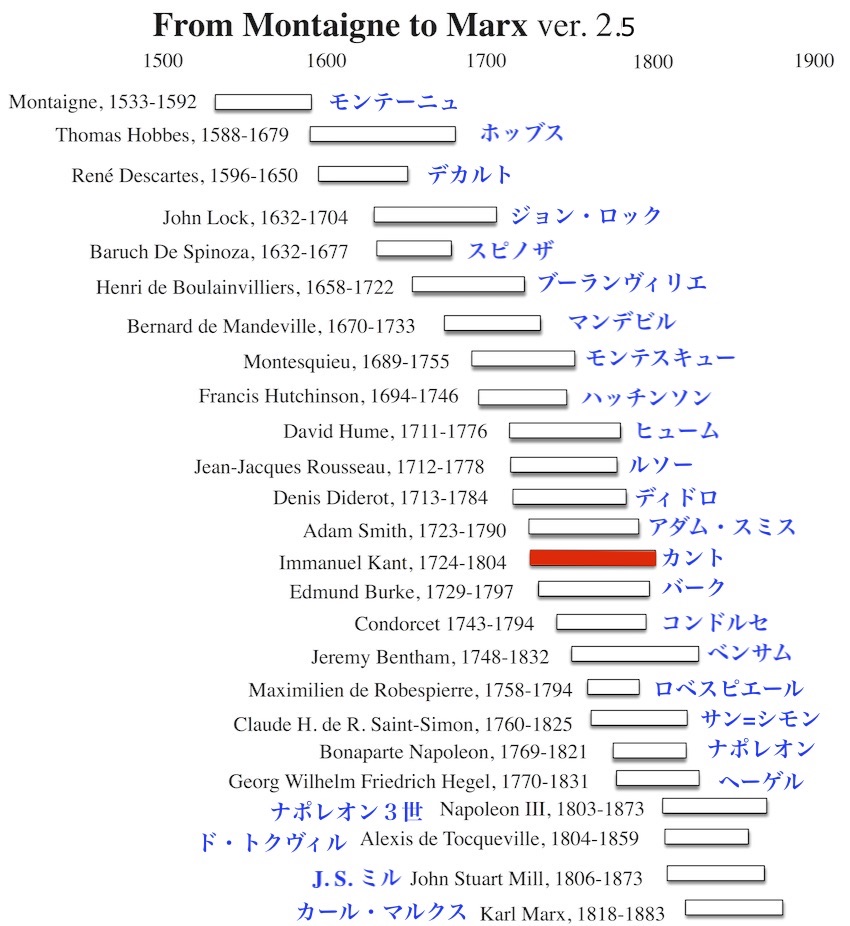

★マルキ・ド・サドが生きた時代(下記の年表だと生年はコンドルセに近く没年はサン=シモン がなくなる10年前ほど)

私はかって次のように書いたことがある。

「倫理学の反省が18世紀の終わり要請された。すな わち、18世紀の80年代に、カントの先験主義、ベンサムの功利主義的合理性の考量、そして(功利主義とは逆行する)マルキ・ド・サドの哲学というヴァ リエーションとともに、モラルの反省理論たるべき倫理学は登場したのである(ルーマン1992:11)。ところが、「先験主義的倫理学におけると同様、功 利主義的倫理学においても、問題となったのはモラルの判断の合理 性もしくは(特殊ドイツ的状況において)理性的基礎づけであった。‥‥。いづれにせよ、生活様式の決定と目的選択とに対し距離をとる契機が 組み込まれた。」(ルーマン1992:16-7)」(→「心霊治療においてモラルを問うこと」)

ここでのルーマンの文献は、1992

『パラダイム・ロスト』土方昭訳,国文社.である

●マルキ・ド・サド年譜

1740 6月2日パリにて生まれる

1750 コレージュ・ルイ・ル・グランに入学

1754 ドイツと七年戦争勃発。従軍し、近衛少尉 から騎兵大尉に昇進。

1763

父親が縁談をまとめる。モントルイユの20歳になる 娘ルネ。しかし、サドは、16歳の妹ルイズと恋に陥る。オペラ座の舞踊家マドモアゼル・リヴィエールから誘われるが袖にする。同年ルネと結婚。結婚直後か ら放蕩、一度警察に逮捕、収監される。

1763-1764 パリへの入城の禁止された

1765 高級娼婦ボオヴォアザンを情婦にして同衾 する。この頃には、警察からは監視対象になる。

1767 父親死す。この年、長男が生まれる。

1768 ケレル事件=アルクイユ事件(ゴーラ 1981:26)。

パン屋の未亡人36歳のロオル・ケレルを居城に連れ ていき、拷問をし監禁、性的虐待を加える。彼女は逃亡し、警察は捜査を開始する。ケレルの主張とサド側の主張が食い違うが、サドは事件をもみ消そうとして さらに炎上する。起訴され、ケレルには支払いがなされ、サドはルイ15世への嘆願が認められて釈放される。

1770-1772 大人しく過ごす。

1772 6月有毒ボンボン事件(ゴーラ 1981:32)。

これはマルセイユに乱行にでかけ、召使いが娼婦や女 性たちに与えたボンボンに毒が入っていたという疑惑である。その後有罪確定。「毒殺未遂と肛門性交の罪」で死刑判決。

1774 ルイ15世崩御によりサド収監の封印が失 効する。

1776 高等法院、サド裁判審理。

1778 サド裁判の判決。シャトー・ド・ヴァンセ ンヌ(Château de Vincennes)に収監(ゴーラ 1981:42)。

1784 2月バスティーユ牢獄に移動(ゴーラ 1981:46)。

1785 10月22日に、バスチーユ牢獄内にて 『ソドム百二十日あるいは淫蕩学校( Les Cent Vingt Journées de Sodome ou l’École du libertinage)』の清書を始める。

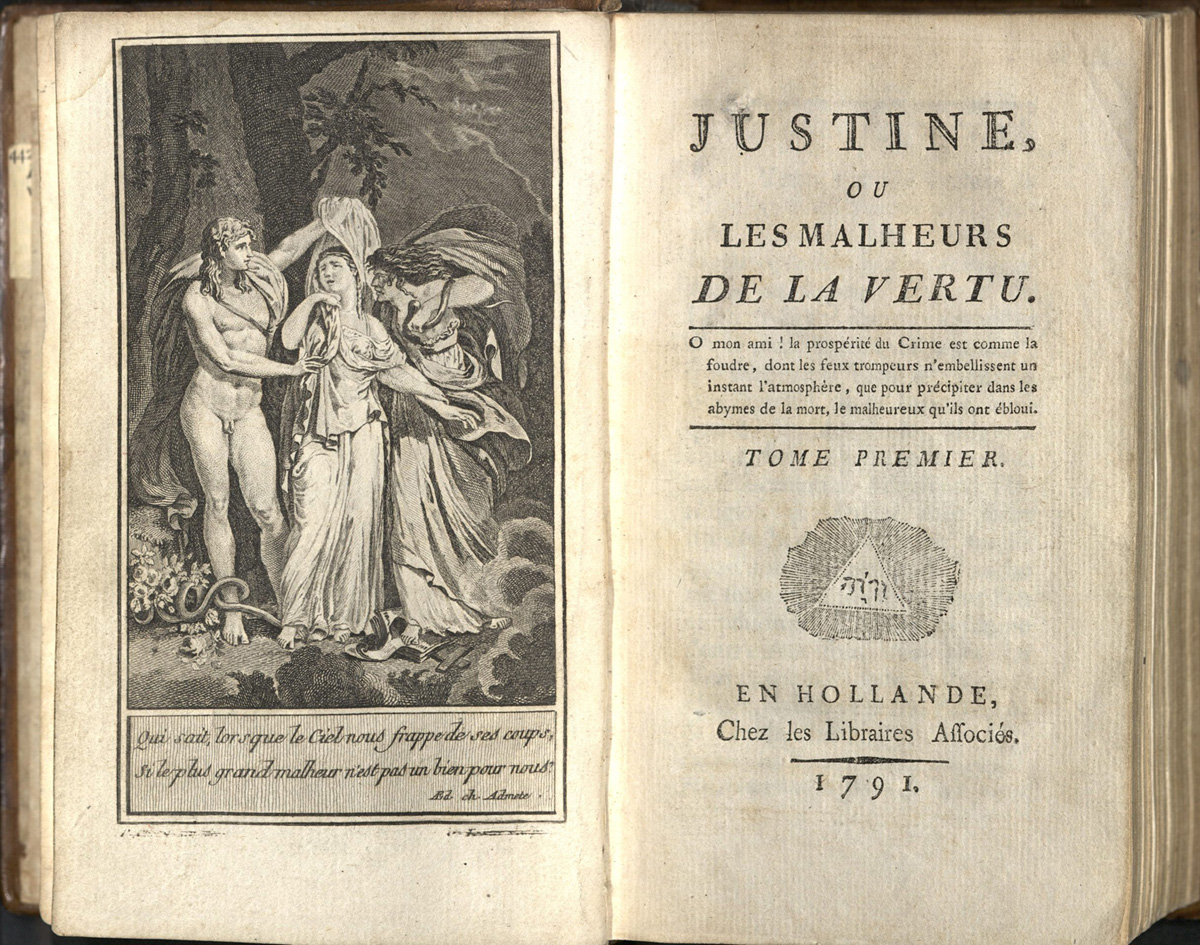

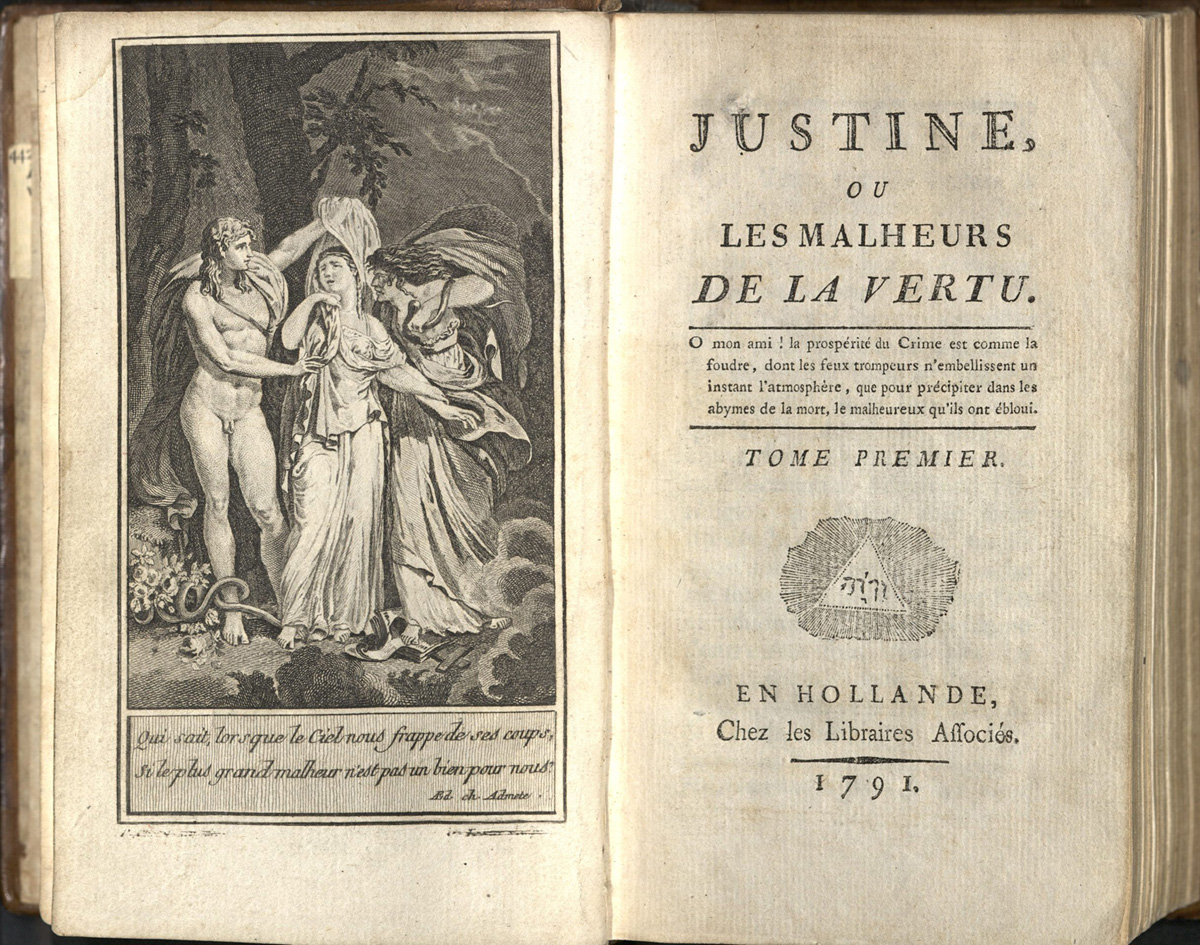

1787 『美徳の不幸』 (Les

Infortunes de la Vertu)のちの『ジュスティーヌあるいは美徳の不幸』 (Justine ou les Malheurs

de la Vertu) 、さらに『新ジュスティーヌ』 (Nouvelle Justine)

| Justine ou les

Malheurs de la Vertu, 1787 |

l'Histoire de Juliette ou les Prospérités du vice, 1797-1808 |

| 修道院を出たジュスティーヌは、宗教的美

徳や礼節に忠実であろうとするばかりに、幾度も貶められたり辱められたりした挙げ句、ついには窃盗や殺人の罪を着せられるに至る。本作は、彼女が嘗めた辛

酸の数々を通じて、「美徳を守ろうとする者には不幸が降り掛かり、悪徳に身を任せる者には繁栄が訪れる」というサドの哲学的主題が描かれている。また、サ

ドは彼女が関わった面々に無神論を語らせたり、「人間は万物の霊長である」との考えを否定する主張をさせたりしている。こうした台詞の数々からは、サドの

思想の近代性を見ることができる。次々と罠に落ちては虐待され続けるジュスティームの流転は、思い切ってテンポの速い描写によっており、全身タイツ姿で強

制重労働に酷使されるなど、の描写も見られる(出典:「美徳の不幸」)。 |

修道院で敬虔な女性として育てられた主人

公のジュリエットは、13歳のときに、道徳や宗教やらの善の概念は無意味だと言うある女性にそそのかされ、以来悪徳と繁栄の生涯を歩むこととなる。作品の

全編を通して、神や道徳、悔恨や愛といった概念に対する攻撃的な思索が繰り広げられている。

彼女は自身の快楽を追求するために、家族や友人といった親しい人間までもをありとあらゆる方法で殺す(出典:「ジュリエット物語」) |

1789 7月2日、バスティーユ襲撃。その後、 シャラントン精神病院。

1790 憲法議会は、封印状により逮捕されていた すべての囚人の解放を命じる。そのためサドも釈放。

1793 12月5日から1年間投獄

1795 『閨房哲学』(けいぼうてつがく: La Philosophie dans le boudoir)

「15歳の少女ウージェニーと、姉弟で交合するサ

ン・タンジュ夫人、放蕩生活者のドルマンセとの情欲を賛美する対話を軸に展開され、無神論、不倫、近親相姦の肯定などが書かれている。小説の形式が取られ

ているが、登場人物が台詞で自らの思想を長文で論理的に解説する部分に紙面が割かれている。

本書には5枚の挿絵が挿入されており、同一作者であると見られているが、一説には『シル・ブラース物語』や『デカメロン』の挿絵画家であるクロード・ボル

ネの作であると言われている(出典「閨房哲学」)」

1797-1808 『ジュリエット物語あるいは悪

徳の栄え』(仏: l'Histoire de Juliette ou les Prospérités du vice)

1801 ナポレオン・ボナパルトは、匿名で出版さ れていた『美徳の不幸』と『ジュリエット物語あるいは悪徳の栄え』を書いた人物を投獄するよう命じる。

1803 シャラントン精神病院(〜1814年)

1806 1月30日遺言状が認められる(死後開

封)

1808 ナポレオンに釈放を嘆願。

1814 12月2日74歳の生涯を終える。

●ジェフリー・ゴーラ『マ ルキ・ド・ サドの生涯と思想』(荒地出版社、1981年)

文献資料として、ジェフリー・ゴーラ『マルキ・ド・ サドの生涯と思想』(荒地出版社、1981年)を取り上げよう。その章立ては以下のごとくである。

| 序文 | |

| 予備的判断 | |

| 1.生涯:1740-1814年 | |

| 2.文学作品 | |

| 3.哲学 | |

| 4.神と自然 | |

| 5.政治1:診断 | |

| 6.政治2:解決策提案 | |

| 7.性・快楽および恋愛 | |

| 8.サディズムとアルゴラグニア s(苦痛淫楽症) |

|

| 9.20年後 |

●澁澤龍彦『サド復活:自由と反抗思想の先駆者』 (現代芸術論叢書)弘文堂、1959年/日本文芸社, 1989年

| 1 |

暗黒のユーモアあるいは文学的テロル |

|

| 2 |

暴力と表現あるいは自由の塔 |

|

| 3 |

権力意思と悪あるいは倫理の夜 |

|

| 4 |

薔薇の帝国あるいはユートピア |

|

| 5 |

母性憎悪あるいは思想の牢獄 |

|

| 6 |

サド復活:デッサン・ビオグラフィック |

|

| 7 |

文明否定から新しき神話へ:詩とフロイ

ディズム |

|

| 8 |

非合理の表現:映画と悪 |

●啓蒙の弁証法:Dialektik der Aufklarung: Philosophische Fragmente(→「啓蒙の弁証法」)

| 概略 |

『啓蒙の弁証法』(Dialektik

der Aufklarung: Philosophische Fragmente)とはホルクハイマーとアドルノによって著された近代批判の

研究である。ホルクハイマーとアドルノは、反ユダヤ主義のドイツを逃れてアメリカに亡命し、第2次世界大戦中に本書を執筆を開始し、1947年にアムステ

ルダムで出版した。 |

・マックス・ホルクハイマー(Max Horkheimer,

1895-1973) ・テオドール・ルートヴィヒ・アドルノ=ヴィーゼングルント(Theodor Ludwig Adorno-Wiesengrund, 1903-0969) |

| 啓蒙の本質 |

ホルクハイマーとアドルノは、人間が啓蒙

化されたにも関わらず、ナチスのような新しい野蛮へなぜ向かうのかを批判理論によって考察しようとした。その考察を開始するために、啓蒙の本質について規

定するものである。 |

|

| 啓蒙の弁証法 |

啓蒙は、人間の理性を使って、あらゆる現実を概念化することを意味する。そこで

は、人間の思考も画一化されることになり、数学的な形式が社会のあらゆる局面で徹底

化される。したがって、理性は、人間を非合理性から解放する役割とは裏腹に、暴力的な画一化をもたらすことになる。ホルクハイマーとアドル

ノは、このような事態を「啓蒙の弁証法」と呼んでいる。 |

・啓蒙の思考の画一化だが、プラグマティ

ズム思考にみられるように、人間の思考の多様性とその尊重にはどう考えるのか? |

| オデュッセウスとジュリエット物語あるい

は悪徳の栄え |

この事態はいくつかの側面から説明するこ

とができ、その考察にあたりオデュッセウスとジュリエット物語あるいは悪徳の栄えが言及される。人間は、外部の自然を支配するために、内面の自然を抑制することで、主体性を抹殺した。

また、論理形式的な理性によって、達成すべき内容ある価値は、転倒してしまう。

さらに、芸術においても、美は、規格化された情報の商品として、大衆に供給される。

ホルクハイマーとアドルノは、反ユダヤ主義の原理に啓蒙があったと考

えており、啓蒙的な支配によってもたらされた抑制や画一化の不満が、ユダヤ人へと向けられたと位置づける |

・この啓蒙時代の芸術=商品化の論理は、

アドルノに特有なものか? ・全体主義=なんでもありのハンナ・アーレントの見解とは異にする。 |

| 啓蒙における理性と感性の融和(反省の機能) |

啓蒙の精神は、自らの本質が支配にあると自覚することで、反省的な理性を可能にするものでもあ

る。この反省によって、啓蒙における理性と感性の融和が、可能となり

うると考えられる。 |

あまりにも能天気な発想かな? |

リンク

文献

Do not copy and paste, but you might [re]think this message for all undergraduate students!!!

++

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆