アイヌの勇者・イソンクルの想起

Isonkuru, the Hero of the Ainu

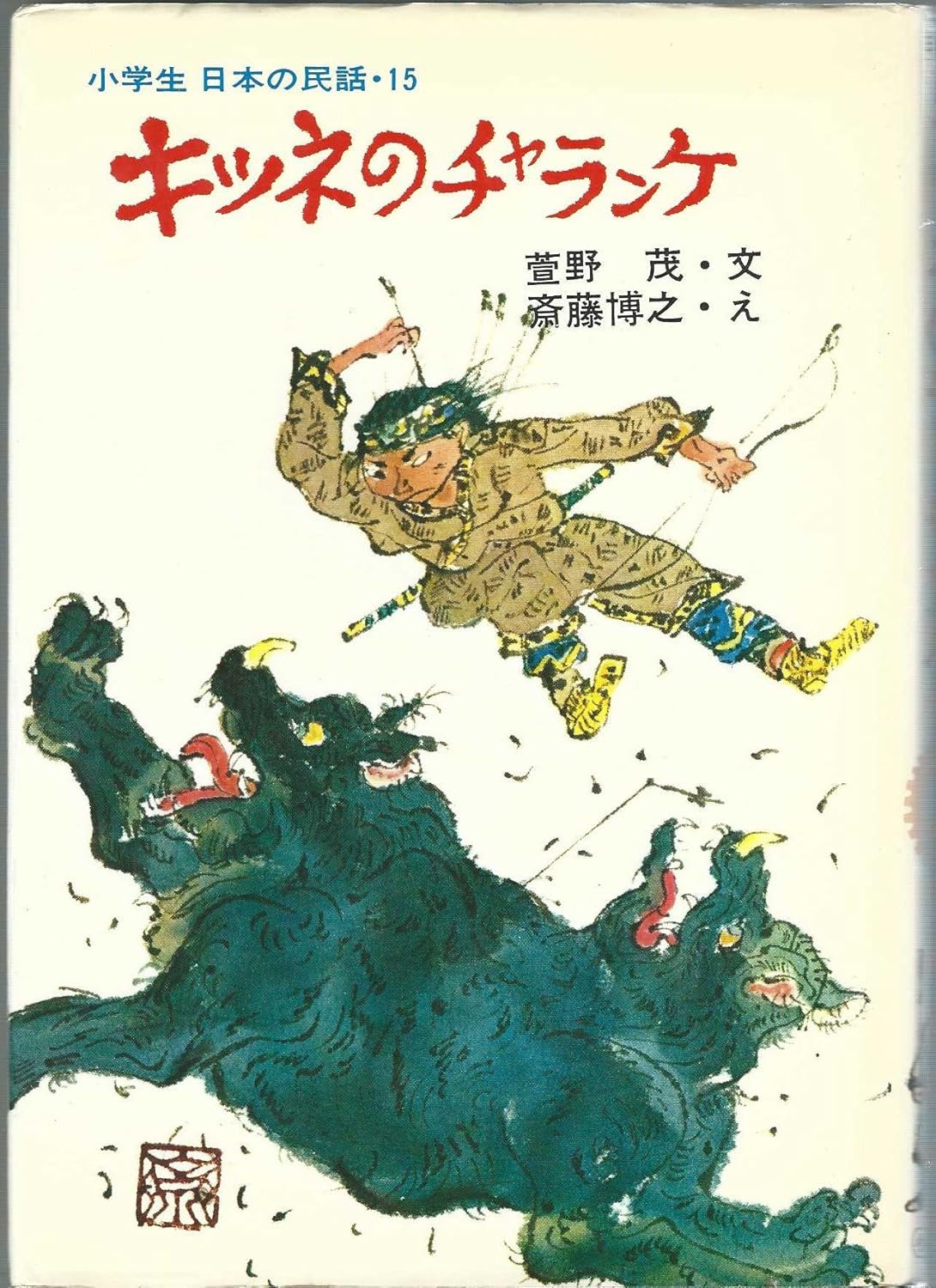

私の授業のなかで恒例化しているのは、イソンクルの 話(原作者の萱野茂さんのタイトルは「からすのおんがえし」「狐のチャランケ(談判)」「オキクルミとカジキマグロ」)をメモなど読み聞かせて、学期の終 わりに、そのものがたりを「想起」させるワークである。

受講者の記憶を試しているのではなく、人は、どのよ

うに物語を記憶しているのかということであり、日常経験とは異なる口頭による《模造記憶》を聞かせた——言語を媒介にしてイメージ(=仮想化)する——後

に、時間がたった後に「思い出してください」を思い出す時に、どのような手順が心のなかで起こるのか(=メンタル・プロセス)についての、質的な情報処理

に関する示唆を得ること、あるいは教師と学生が《共に考えること》を目的としている。

イソンクルのはなしを披瀝するのは、それを知ってし まったみなさんには、授業にならないので、ここでは省略する。興味のある方は、下記の文献にアクセスするか、パスワード付きでpdfを提供しているので照 会してほしい。

++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++

《アイヌの 勇者イソンクル》

《狐のチャ ランケ(談判)》

《オキクル ミとカジキマグロ》

++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++

さて、この方法は、私が独自に編み出した方法ではな く、オリジナルの立派な研究がある。それが英国の心理学者フレデリック・バートレット(Frederic Bartlett, 1886-1969)の『想起』(1932)という心理学書にでてくるものだ(→「記憶の問題」)。

バートレットは、フランツ・ボアズが 採集した北米先住民のとても短い民話からとっている。それを再掲する。

| 幽霊の戦い 「ある晩のこと,エグラクの二人の若者が, アザラシ猟のために,川を下って行った。川を下って行くと,霧が出てきて,静かになった。その時,戦いのときの声を聞いたので,「もしかしたら,これは戦 いの仲間かもしれない」と考えた。彼らは岸の方に逃げて, 一本の丸太のうしろにかくれた。すると, カヌーがやって来て,かいの音が聞こえ,ーそうのカヌーが,自分たちの方に近づいてくるのが見えた。カヌーには,五人の男が乗っていた。そして, 「お前たちは何を考えているのだ。我々はお前たちを一緒につれて行きたいと思う。我々は戦うために,川をさかのぼっているところだ」と言った。 「私は矢をもっていない」と若者の一人が言った。 「矢はカヌーの中にある」と彼らは答えた。 「私は行きたくない。私は殺されるかもしれない。私の行く先が,私の親類の人たちにはわからなくなる。しかし,お前は彼らと一緒に行ってもいいよ」と,彼 はもう一人の若者の方をむいて言った。 そこで,若者の一人は,彼らとともに行き,一人は家に帰った。 そして,戦士たちは,川をさかのぼって,カラマの向う岸の町へ行った。人々は,川岸まで下りて行って,戦いをはじめ,たくさんの人たちが殺された。しか し,間もなく,若者は,戦士の一人が「急いで家に帰ろう。あのインディアンが矢にあたった」と言うのを聞いた。そこで,彼は, 「おう,彼らは幽霊なのだ」と考えた。彼は苦しいとは感じなかった。しかし彼らは,彼が矢にあたったのだと考えた。 そこで,カヌーはエグラクに帰り,若い男は岸にあがって,家に帰り,火をたいた。そして,おどろいてはいけない。私は幽霊と一緒になって,戦いに行ってき たのだ。たくさんの仲間が死に,我々を攻撃した相手も,たくさん死んだ。人々は,私が矢 にあたったと言ったけれども,私は苦しいとは思わなかった」と言った。 彼は,一部始終を話してから,そのあとは,何も言えなくなった。太陽が昇り,彼は倒れた。何か黒いものが,彼の口から出た。彼の顔がゆがんだ。人々は飛び あがって叫んだ。 彼は死んでいた。 出典:Franz Boas. Ann. Rep. Bur. of Amer. Ethol. Bull. 26. pp.184-5. 訳文は下記の宇津木によるもの: F.C.バートレット『想起の心理学』宇津木保訳、誠信書房、 pp.79-80, 1983年/Frederic C. Bartlett. 1932. Remembering: A study in experimental and social psychology. Cambridge: Cambridge University Press. ---- The War of the Ghosts One night two young men from Egulac went down to the river to hunt seals and while they were there it became foggy and calm. Then they heard war cries and they thought:”Maybe this is a war party”. They escaped to the shore and hid behind a log. Now canoes came up and they heard the noise of paddles and saw one canoe coming up to them. There were five men in the canoe and they said:” What do you think? We wish to take you along. We are going up the river to make war on the people”: One of the young men said:” I have no arrows”. “Arrows are in the canoe”, they said. “I will not go along. I might be killed. My relatives do not know where I have gone. But you”, he said, turning to the other, “may go with them”. So one of the young men went but the other returned home. And the warriors went on up the river to a town on the other side of Kalama. The people came down to the water and they began to fight and many were killed. But presently the young man heard one of the warriors say:” Quick, let us go home; that Indian has been hit”. Now he thought:”Oh, they are ghosts”. He did not feel sick but they said he had been shot. So the canoes went back to Egulac and the young man went ashore to his house and made a fire. And he told everybody and said:” Behold I accompanied the ghosts and we went to fight. Many of our fellows were killed and many of those who attacked us were killed. They said I was hit and I did not feel sick”. He told it all and then he became quit. When the sun rose he fell down. Something black came out of his mouth. His face became contorted. The people jumped up and cried. He was dead. |

++

●ウィキペディアの『想起の心理学』の解説より

"Remembering (1932): Bartlett was

the Chair of Experimental Psychology at Cambridge when he published the

book he is most famously recognised for: Remembering (1932). The book

explored Bartlett's concept of conventionalization in psychology. It

was an assemblage of his past works, including experiments testing the

ability to remember using figures, photographs, and stories.

Specifically, Remembering consisted of experimental studies on

remembering, imaging, and perceiving, and "remembering as a study in

social psychology." His Theory of Remembering involved social

conditions that were influential to remembering, along with comparisons

such as "free remembering" to special circumstances of remembering. The

book provided an in depth analysis of Bartlett's schema theory, which

has continued to inspire scientists studying schema theories today." - Frederic

Bartlett.

"The "War of the Ghosts" experiment from Remembering (1932) was Bartlett's most famous study and demonstrated the constructive nature of memory, and how it can be influenced by the subject's own schema. A memory is constructive when a person gives their opinion about what had happened in the memory, along with additional influences such as their experiences, knowledge, and expectations. In the experiment, Bartlett assigned his Edwardian English participants to read the Canadian Indian Folklore titled "War of the Ghosts". Participants were told to remember the story at extended intervals numerous times. Bartlett found that at longer intervals between reading the story and remembering it, participants were less accurate and forgot much of the information from the story.Most importantly, where the elements of the story failed to fit into the schemata of the listener, these elements were omitted from the recollection, or transformed into more familiar forms. Each participant's report of the story mirrored his or her own culture, Edwardian English culture in this case. An example of this can be demonstrated by some of these participants remembering "canoes" from the story as "boats"." - Frederic Bartlett.

「『記憶』(1932年):バートレットはケンブ リッジ大学で実験心理学の教授を務めていたときに、最も有名な著書『記憶』(1932年)を出版しました。この本は、バートレットの心理学における「慣習 化」の概念を探求したものです。この本は、図形、写真、物語を用いて記憶力をテストした実験など、彼の過去の研究をまとめたものでした。具体的には、『記 憶』は、記憶、イメージ、知覚に関する実験的研究、および「社会心理学の研究としての記憶」で構成されていた。彼の記憶理論は、記憶に影響を与える社会的 条件や、「自由記憶」と特別な記憶状況との比較などを含んでいた。この本は、バートレットのスキーム理論を深く分析したもので、今日でもスキーム理論を研 究する科学者に影響を与え続けている。」

「『記憶』(1932年)に掲載された「幽霊の戦

争」実験は、バートレットの最も有名な研究であり、記憶の建設的な性質と、それが被験者自身のスキーマによってどのように影響を受けるかを実証したもので

す。記憶は、人格が、その記憶の中で起こったことについて、自分の経験、知識、期待などの追加的な影響とともに意見を述べた場合に、建設的なものとなりま

す。この実験では、バートレットは、エドワード朝時代のイギリス人参加者に、カナダのインディアン民話「幽霊の戦争」を読ませた。参加者は、長い間隔を空

けて何度もその物語を覚えておくよう指示された。バートレットは、物語を読んだ後、それを思い出すまでの間隔が長いほど、参加者は物語の内容の正確性が低

下し、物語の多くの情報を忘れてしまうことを発見した。最も重要な点は、物語の要素が聴き手のスキーマに適合しない場合、これらの要素は記憶から省略され

たり、より馴染みのある形に変換されたりした。各参加者の物語の報告は、その人の文化(この場合、エドワード朝英語文化)を反映していた。この例として、

一部の参加者が物語の「カヌー」を「ボート」として記憶したことが挙げられる。」

++

私が、このワークを通して考えたいことは、次の4つ である。

1)ニンゲンは、しばしば、よくものを忘れる

2)ニンゲンは、しばしば、なにかをてがかりに、思 い出すことができる

3)思い出すことができるのは、どうも、ものがたり のプロットとストーリーラインに乗せることができると、どうも思い出すようだ。

4)にも関わらず、ものがたりを思い出す時に、各人

各人がさまざまな、ものがたりを(基本のプロットにもとづいて)創作する能力があるようだ。

リンク

授業リンク

文献

その他の情報

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099