Aristoteles, Metaphysica

Aristoteles, Metaphysica

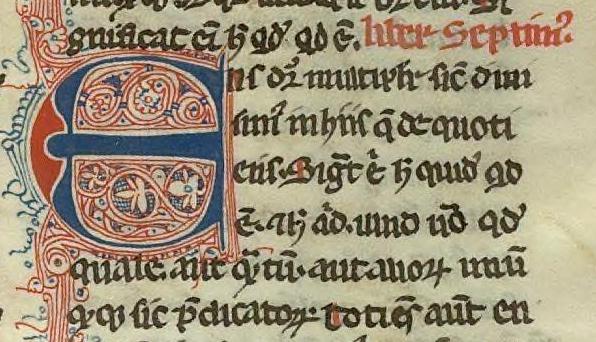

第7巻(Ζ)

メタフィジックスのゼータ・ブックの冒頭部分。ウィリアム・オブ・モールベークによるラテン語訳。14世紀の写本。

プラトンの形相は、普遍体、例えばリンゴの理想的な形として存在する。アリストテレスにとって、物質と形相は個体に属する(ヒロソロジー)。

ゼータ本は、「存在」には多くの意味があるという観察から始まる。哲学の目的は「存在」を理解することである。存在の第一のタイプは、アリスト

テレスが

「実体」と呼ぶものである。「私たちにとっても、根本的で第一の、いわば唯一の研究対象は、この意味での『存在』、すなわち『実体』である」(『形而上

学』第7巻、1、1028 b

3)。実体にはどのようなものがあるだろうか?知覚できるもの以外に実体はあるだろうか?アリストテレスは実体の候補として4つを挙げている。

「本質」または「あるものをあるものたらしめるもの」、

プラトニックな普遍、

ある物質が属する属、

そして、あるもののすべての特性の根底にある基質または「物質」である。

彼は、物質が実体となり得るという考えを否定している。なぜなら、もしあるものが持つ性質をすべて排除してしまうと、まったく性質を持たないも

のが残って しまうからだ。そのような「究極の物質」は実体となり得ない。分離可能性と「これ」は、実体の概念の根幹をなすものである。

第4章から第12章では、本質が実在性の基準であるというアリストテレス自身の理論に焦点を当てている。

あるものの本質とは、そのもの自身の説明(secundum

se)に含まれるものであり、つまり、そのもの自身の性質によってそのものが何であるかを語るものである。あなたは本質的に音楽的というわけではないが、

本質的に人間である。あなたの本質とは、あなたという定義に述べられているものである。

第13章から第15章では、実体が普遍体または属であるという考えを検討し、否定している。主にプラトン的なイデア論に対する攻撃である。第17章では、

まったく新しい方向性が示され、実体とは真に原因であるという考えが提起される。物体を定義する性質は、質料と形相の結合である(ヒュレーモルフィズ

ム)。これらの性質は偶然的なものであれば変化しうるが、物体が変化し、それ自体でなくなるのは、実体が変化した場合のみである。名は、物体とそれらの性

質の両方を定義し、知識を得るためにそれらがどのようなものであるかを伝えることを可能にする。性質は、以前の著作『範疇論』で述べられたものと同義であ

る。存在は、自然、技術、偶然によって生み出されるが、存在を構成する質料と形相が別々に生じるとは言えない。質料を持つ存在が一度存在すれば、それは他

の存在や変化の原因となり得る。

アリストテレスの『形而上学』は、全14巻のものであるが、全体としてのまとまりはない。それは、それぞれ別の時期に書かれた論文・講義草稿・ 講義録の類の集成だからである。ただし、 第1巻(Α)- 第3巻(Β)- 第4巻(Γ)- 第6巻(Ε) 第7巻(Ζ)- 第8巻(Η)- 第9巻(Θ) 第10巻(Ι)- 第13巻(Μ)- 第14巻(Ν) の3群は、それぞれ内容的にまとまりが認められ、紀元前2世紀末の著作目録の記述から、元来この書物はこの10巻構成でまとめられ、 第2巻(α)、第5巻(Δ)、第11巻(Κ)、第12巻(Λ) の4巻は、別の独立した著作が後から補足的に追加・挿入されたものだと考えられる[5]。

リンク

かいせつ

第7巻 - 実体

第7巻(Ζ) - 実体(全17章)

第1章 -

「述語諸形態」としての諸存在の内、第一義的に存在するのは「実体」である。存在についての我々の研究は何よりも「第一実体」についての研究である。

第2章 - 何が「実体」であるのかについての諸説。検討されるべき諸問題。

第3章 - 一般に「実体」と認められているのは「本質」「普遍」「類」「基体」の四つである。 ---

まず「基体」について。実体としての「基体」は「形相」か「質料」か両者の「結合体」(具体的個物)かのどれか。「質料」「結合体」が第一義的な実体では

あり得ない理由。それゆえ我々はまず感覚的事物の「形相」(本質)を研究しよう。

第4章 -

事物の「本質」についての言語形式上および事実上の考察。いかなる事物に「本質」は属するか。「本質」が定義され得るのは何ものか。第一には「実体」であ

る。

第5章 - 「重複的に言われるもの」には「定義」も「本質」もあり得ない。

第6章 - 「事物」とその「本質」とは同じであるか。その「事物」が「付帯的存在」ではなく「自体的な実体」であれば両者は同じである。

第7章 - 「自然による生成」「技術による生成」「自己偶発的生成」。これらの「生成」の諸条件。

第8章 -

「形相」は「生成消滅の過程」にあることなしに存在し、「質料」において現実的に存在する。生成するのは「質料」との「結合体」(具体的個物)であり、そ

の生成の「始動因」は「生成する個物」と同種の「他の個物」に内在する「形相」である。

第9章 - 「自己偶発的生成」が起こる理由。「実体」の生成から以外の生成の諸条件。

第10章 - 「事物の部分」とそれの「説明方式の部分」との関係。「部分」と「全体」との関係。

第11章 - どのような部分が「形相」の部分であり、どのような部分が「結合体」の部分か。

第12章 - 定義が二つの要素(「類」と「種差」)を含むのに一つであるのはなぜか。「類」と「種差」の正しい結合の必要。

第13章 - 「実体」と認められているもの --- 「基体」(質料)と「本質」(形相)とその「結合体」(個物)と「普遍」 ---

の内「普遍」は「実体」ではない。「普遍」は「実体」の「述語」であり「属性」である。

第14章 -

イデア論者は「各々のイデア」を離れて独立に存在する「実体」であるとしながら、その各々を「類なるイデア」と「種差なるイデア」とから成るものとしてい

るが、これは不可能である。

第15章 - 「個別的」なものは、「感覚的」なそれにせよ、「思惟的」なそれにせよ、「定義」も「論証」もされない。

第16章 - 「感覚的な事物」も多くの部分は「可能的な存在」である。「一」や「存在」は「事物の実体」ではない。

第17章 -

「実体」は一種の「原理・原因」であるが、「真の実体」は「質料」を「一定の存在状態」にあらしめるところの「原因」、すなわち「形相」である。

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099