Ryūkyū Disposition, or the Great oblivion of the Japanese government

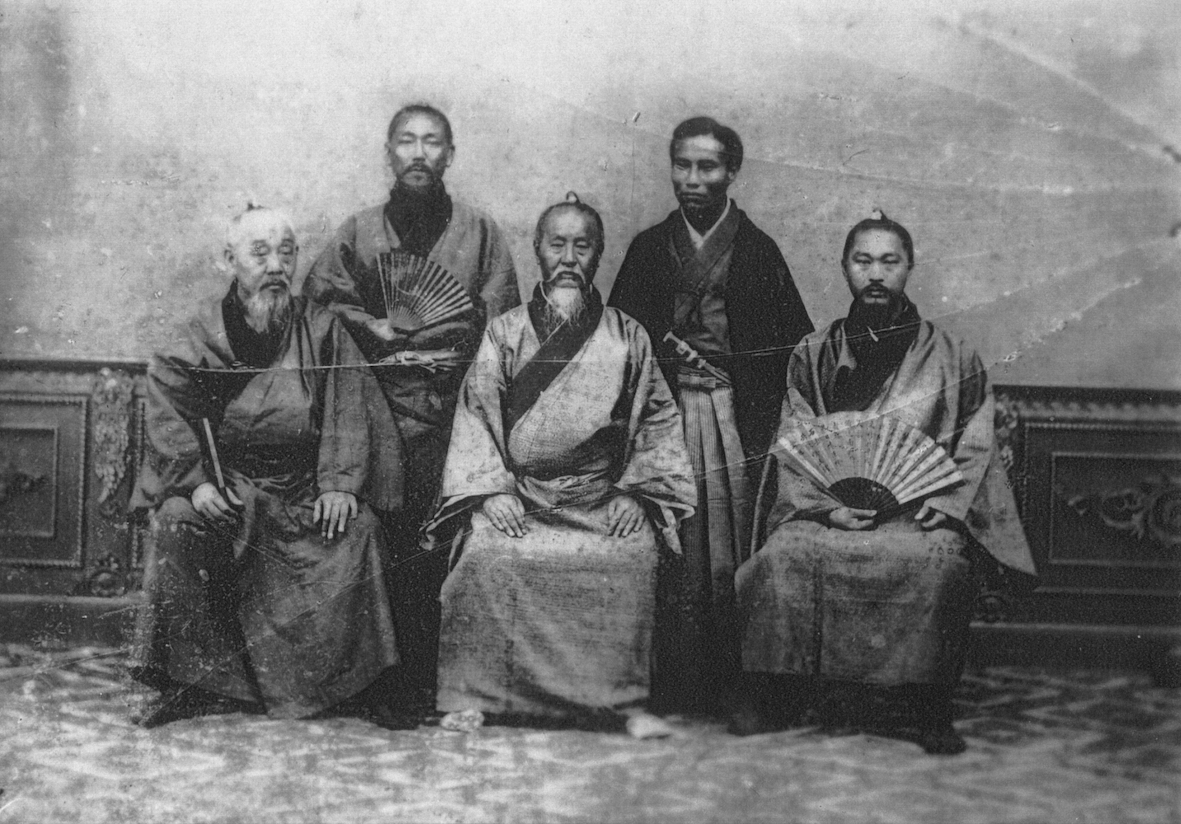

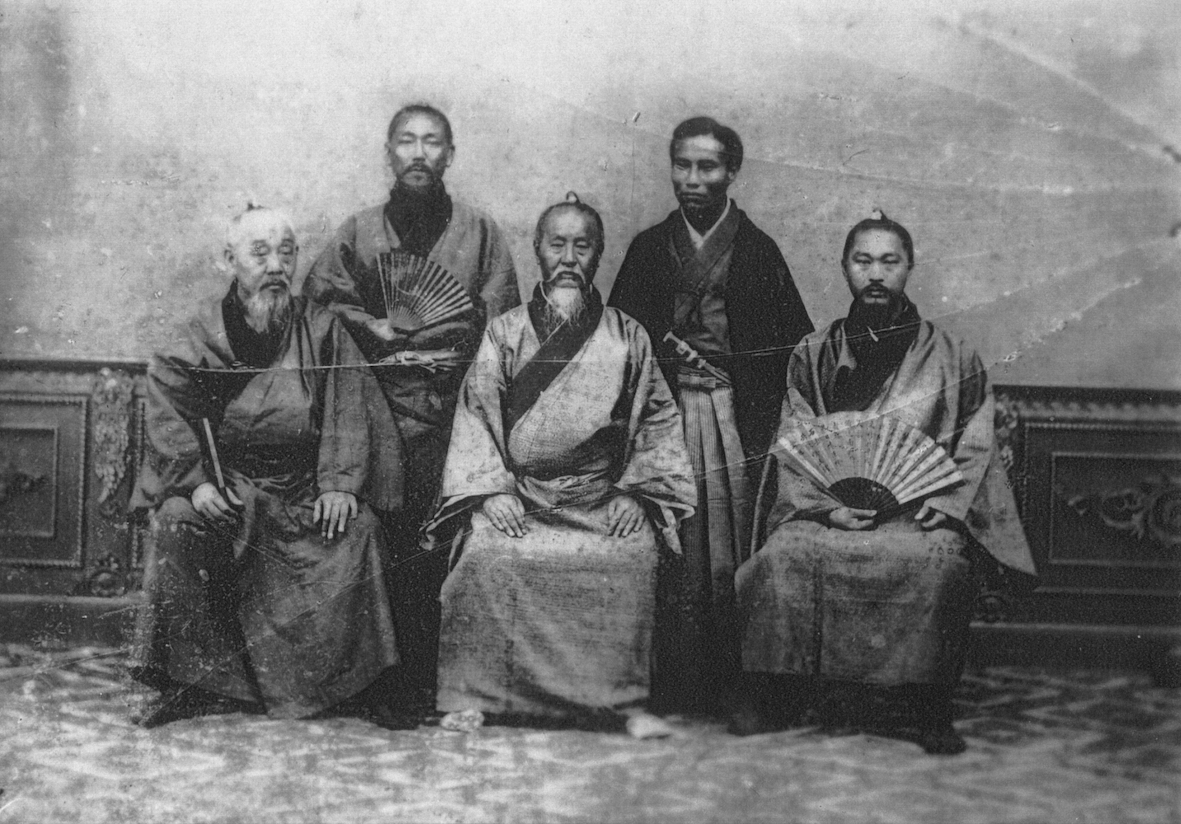

明治維新の慶賀使一行(前列中央正使・伊江王子朝直、左副使・宜湾親方朝保、右讃議官・喜屋武親雲上朝扶、後列左山里親雲上、右外務省通弁・堀江少

録)1872年

Ryūkyū Disposition, or the Great oblivion of the Japanese government

明治維新の慶賀使一行(前列中央正使・伊江王子朝直、左副使・宜湾親方朝保、右讃議官・喜屋武親雲上朝扶、後列左山里親雲上、右外務省通弁・堀江少

録)1872年

琉球処分は、琉球併合または沖縄併合とも 呼ばれ、旧琉球王国が沖縄県(日本の「本国」県のひとつ)として大日本帝国に編入され、中国の朝貢制度から切り離された明治初期の政治過程である[9] [10]、 これらのプロセスは、1872年の琉球藩の創設に始まり、1879年の琉球王国の併合と最終的な解体に至った。ユリシーズ・グラントが仲介した清国との交 渉は、翌年末に事実上終了した。この言葉はまた、1879年の出来事と変化だけに関連して、より狭い意味で使われることもある。琉球処分は、「侵略、併 合、国家統一、内政改革という別の特徴」を持っている。」(→「琉 球コロニアリズム」と「琉球コロニアリズム年表」)

英語での琉球処分は"Ryūkyū Disposition"と呼ばれる。ウィキペディアの冒頭の記録はこうである。"Ryūkyū Disposition[2] (琉球処分, Ryūkyū shobun), also Disposition of the Ryūkyūs,[3] dispositions relating to the Ryūkyūs[4], Ryukyu Annexation (琉球併合, Ryūkyū heigō)[5][6][7] or Annexation of Okinawa,[8] was the political process during the early years of the Meiji period that saw the incorporation of the former Ryūkyū Kingdom into the Empire of Japan as Okinawa Prefecture (i.e., one of Japan's "home" prefectures) and its decoupling from the Chinese tributary system.[9][10] These processes began with the creation of Ryūkyū Domain in 1872 and culminated in the kingdom's annexation and final dissolution in 1879; immediate diplomatic fallout and consequent negotiations with Qing China, brokered by Ulysses S. Grant, effectively came to an end late the following year.[1][11] The term is also sometimes used more narrowly in relation to the events and changes of 1879 alone.[12] The Ryūkyū Disposition has been "alternatively characterized as aggression, annexation, national unification, or internal reform".[9]"-Ryūkyū Disposition.

★琉球処分の5つのステップ

(1)日本は琉球に対して外交関係から 国内領有の問題であると、意味づけを変更する

(2)琉球を日本が領有する国内問題 であるので、それを可処分するのは日本政府の裁量によると決定した

(3)日本政府の裁量によるわけで あるから、軍隊を琉球に派遣して、琉球を統治することに着手する

(4)琉球を領有するためには、 琉球が独自に結んでいる外交権を剥奪する必要がある。そして、属国的な扱いであった「琉球藩」を国内の一地方である「沖縄県」に改称した

(5)琉球を属国とみなす清国 は日本政府にとってライバルである。沖縄県を領有したことを清国に承認させるためには、外交による承認が必要であり、最終的には戦争行為により決着した

●琉球処分

1872年正月、奈良原繁と伊地知定嘉は琉球に渡り、宮廷の役人たちと話し合い、薩摩の島津藩に対する琉球の旧債務を放棄することに同意した[10]。そ

の後7月、琉球政府は明治維新の成功に祝意を送るよう通達された[8]。 [8]

14日、明治天皇と会見し、書簡(当初は「琉球国王尚泰」の署名であったが、外務省との協議により「琉球国王尚泰」に修正)を提出し、天皇のスピーチを聞

いた。

[8][15]天皇はまた、副島種臣外務大臣に詔書を読み上げさせ、(先に廃藩置県が行われたにもかかわらず)尚泰を「琉球藩王」に昇格させた。

[8][15]グレゴリー・スミッツによれば、「厳密に言えば、琉球藩の樹立は琉球正文の始まりであった」[11]。

明治維新の成功を祝賀するために琉球王国から派遣された使節団。(前列中央正使・伊江王子朝直、左副使・宜湾親方朝保、右讃議官・喜屋武親雲上朝扶、後列

左山里親雲上、右外務省通弁・堀江少録)1872年

★(1)日本は琉球に対して外交関係から

国内領有の問題であると、意味づけを変更する

1874

年5月、日本は台湾に対して懲罰的遠征を開始した。イギリスが仲介役となり、同年10月31日の和平交渉において、中国は賠償金の支払いに同意しただけで

なく、琉球人を「日本の臣民」(日本国属民)と呼んだ。 [一方、1874年7月12日、琉球に関する責任は外務省から内務省に移された。

[8]1874年11月、琉球政府は支那使節団を派遣し、内務大臣大久保利通の批判を招き、大久保利通は調査報告書で琉球藩が「古く時代遅れの法律」に固

執し、「道理」をわきまえないことに対処するために講ずべきいくつかの措置を示し、藩の高官は東京に召喚された[8]。

★★(2)琉球を日本が領有する国内問題

であるので、それを可処分するのは日本政府の裁量によると決定した

1875

年3月、日本政府は藩の「処分」を決定し[8]、内務省の松田道之が処分官に任命され、70人以上の使者とともに琉球に派遣された[8]。 [8]

7月14日、首里城に入った彼らは、正大が病欠のため今帰仁親王と面会し、9つの要求を提示した:

(1)中国への朝貢・慶弔使節の派遣の停止、(2)その見返りとしての中国使節の接待、(3)元号の採用、(4)新刑法施行に伴う東京への三人官吏の派

遣;

(5)藩政と階層の改革、(6)10人ほどの留学生の東京への派遣、(7)福建省の琉球館の廃止、(8)国王の東京訪問、(9)日本の駐屯地の設置。

[8]

現地政府は、役人や留学生の派遣、最小限の駐屯地に同意する一方、日本の年号の単独使用、国内改革(社会の相違を理由とする)、外交権の制限を拒否し、尚

泰の病気による渡航を免除した[8]。

9月25日の三条実美首相への報告の中で、不満を募らせた松田は、将来的な琉球藩の廃止とその代わりに沖縄県を設置する可能性について言及した[8]。

★★★(3)日本政府の裁量によるわけで あるから、軍隊を琉球に派遣して、琉球を統治することに着手する

1876 年9月、那覇港近くに兵舎が完成し、熊本守備隊から25人の兵士が配属された[8]。その3ヵ月後、琉球藩は中国に秘密使節団を派遣し、日本の支 那使節団への干渉に注意を喚起した。 [8]1878年、中国の外交官何如璋は外務大臣寺島宗則と2度にわたって会談し、琉球との外交関係の終焉を訴えた[8]。 [日本は我々の父であり、中国は我々の母である」と主張しながらも、「二人の天皇に仕えることは、妻が二人の夫に仕えるようなものである」という返答を受 けた。 [15]この年の暮れ、伊藤博文内務大臣は藩を県に置き換える決定を下し、琉球の役人は東京から追放され、東京の官邸は閉鎖された[8][15]。

琉球処分当時の首里城観開門前の官軍

★★★★(4)琉球を領有するためには、

琉球が独自に結んでいる外交権を剥奪する必要がある。そして、属国的な扱いであった「琉球藩」を国内の一地方である「沖縄県」に改称した

1879

年1月、松田は2度目の南下を行い、首里で藩の役人と会談し、三条実美からの中国との国交断絶を要求する書簡を読み上げた[12][15]。書簡と役人を

通じて、尚泰は朝貢と祝儀の不払いは中国から処罰されると回答し、彼の立場の難しさについて理解を求めた」[15]。1879年3月11日、松田は三条実

美から再び琉球に渡るよう指示を受けた。

このとき松田は、内務省の役人32人とその他の役人9人、警察官160人、熊本駐屯地の兵士300人[12]か400人[8]を連れて行った[8]。

[8][12]25日に那覇に到着し、2日後、松田処分官は今帰仁親王に、月末に琉球藩を廃止し、沖縄県を設置することを通告し、首里城をその日までに明

け渡すよう指示した[8][12]。 [1][11]

4月5日、大政翼賛会は読売新聞の一面で、琉球藩が廃藩置県され、代わりに沖縄県が設置されたことを国民に発表した。 [1]

数日後、天皇は富小路広直(とみのこうじひろなお)[ja]を遣わして、尚泰の健康状態を調べさせるとともに、明治丸を前王の自由に使えるようにして尚泰

を東京に招いた。 [15]

さらに数週間遅れて、中国が介入する時間を与えるためであったかもしれないが(有力な琉球人が大陸に渡り、中国の琉球の主権の尊重に注意を喚起し、日本に

計画を断念するよう求める公の書簡が北京の日本省に送られた、

5月27日、尚泰は東京に向け出帆し、天皇に謁見した後、華族侯爵の地位に就いた[1][11][15]。 [1][11][15]

★★★★★(5)琉球を属国とみなす清国 は日本政府にとってライバルである。沖縄県を領有したことを清国に承認させるためには、外交による承認が必要であり、最終的には戦争行為により決着した

し かし、スミッツが指摘するように、「琉球の主権問題は......国際的な舞台ではまだ決着がついていなかった」[11]。清国政府が併合に激しく抗議 し、武力解決を主張するタカ派が拍車をかける中、琉球問題は日清戦争への重要な要因となった。 [12] 李鴻章の働きかけと、訪中した元アメリカ大統領ユリシーズ・グラントの仲介により、1880年に日本は中国との交渉に入った[11][12]: 日本は八重山諸島と宮古諸島という形で自国の領土の一部を引き渡すことを提案し、その見返りとして日清修好通商条約を改定し、日本が中国の内陸部で貿易を 行い、最恵国待遇を受けることを提案した。 [11][12]交渉は進展したが、年末に中国は協定の批准を拒否し、現状維持が続いた。 [一方、明 治政府は「中国政府の抗議に対する琉球列島に対する日本の主権に関する覚書」において、地理的、歴史的、人種的、言語的、宗教的、文化的な類似性を挙げ、 廃藩置県によって琉球は改革され、中央政府の管理下に置かれる最後の国内領土であると述べ、その主張の正当性を支持する多くの要因を提示した[1]。 [1]沖縄自体では、日清戦争(1894-1895)における日本の勝利によって、長引く不満は終結した[12]。

以上、琉球を日本に、併合するためには、 1)琉球に侵攻する日本国の意思の誕生、2)琉球問題の国内問題であることの「創出」、3)琉球に対する軍事行動、4)琉球から自己決定権を剥奪する政策 の実施と「沖縄県」の創出、5)琉球を属国とみなす日本のライバル清国に対する武力による制圧、という、5つのステップが必要であったことがわかる。

言葉の遺産

戦

後、琉球処分という言葉は、サンフランシスコ条約第3条に基づく琉球の地位、復帰に関する交渉から沖縄の代表が取り残されたこと、日本政府が交渉中の約束

に応じなかったことに関連して再利用された。 [1]

首相の佐藤栄作は国会で、復帰交渉における沖縄の代表権の欠如という文脈で、新たな琉球尚武に貢献したとまで非難された[1]。復帰2周年の際、沖縄タイ

ムスはこれを沖縄尚武と呼んだ[1]。より最近では、琉球新報の社説などで、沖縄の土地に米軍基地が存在するという問題に関連して琉球尚武という言葉が使

われている[1]。

|

Cartoon from

Marumaru Chinbun

[ja], 24 May 1879, with the caption 'Japan trying to obtain sole

possession of the "Colossus of Riukiu" by pulling China's leg'; playing

upon the Colossus of Rhodes, the figure stands with one foot in China

one in Japan, and carries a jar, identifiable from its label (泡盛), of

the distinctive Ryūkyūan awamori[1] 【背景】江戸時代の初め、1609年の侵略により、琉球王国は日本の薩摩藩と朝貢 国ー宗主国の関係を結び、その後250年以上 にわたって徳川家の治める日本の事実上の首都である江戸に一連の使節団を派遣した[11][12]。その一方で、中国とも冊封(朝貢)関係を続け、使節団 の受け入れ(冊封使)と派遣(進貢使)を行っていた。この二重の地位は時に、「日支両属」という四字熟語で表される[12]。このよ うに、日本の他の地域に対する琉球の政治的地位は、少なくとも3つの点で例外的なものであった。すなわち、藩制度の一部を構成するが直接的ではなく、第二 尚氏の国王によって統治され、鎖国政策にもかかわらず外国の大国と半自律的な外交関係を結んでいた[13]。 1868年の明治維新後の数年間には、廃藩置県(琉球は当面鹿児島県の管轄)が行わ れただけでなく、新しい国民国家の国境を「固める」努力がなされた [1]。1871年、清国台湾で難破した琉球人(宮古諸島出身者)数十人が虐殺され た宮古島島民遭難事件を契機に、「琉球問題」が表沙汰に なった[1][13]。事件をめぐる清との交渉が続いていた翌1872 年5月、大蔵大輔の井上馨は、琉球は長らく薩摩に従属しており、「日本の管轄に戻す」ことで 「祖国の単一制度」が可能になるとして、琉球の併合を提案した[3][10]。 【処分〜1876年まで】1872年(明治5年)の正月、奈良原繁と伊地知貞馨は琉 球に渡り、宮廷の役人と協議して、薩摩の島津氏に対する王国の旧債務を 放棄することに合意した。そして7月、琉球政府は、明治維新の成功を祝う言葉を送るべきだと伝えられた[3]。伊江王子と宜野湾親方 (うぇーかた)が東京 に正式に派遣され、9月初めに到着した[3]。14日に明治天皇に謁見し、書簡(当 初は「琉球国王尚泰[訳語疑問点]」と署名されていたが、外務省との協 議により「琉球国尚泰[訳語疑問点]」と修正された)を提出し、天皇の演説を聞き、薩摩に長い間従属してきた歴史に言及した[3] [14]。また、天皇は 外務卿(外務大臣)の副島種臣に詔書を読み上げさせ、その中で尚泰を(先に廃藩置県が行われたにもかかわらず)「琉球藩王」に昇格させた[3] [14]。 グレゴリー・スミッツによれば、「厳密に言えば、琉球藩の設立が琉球処分の始まりだった」という[10]。続いて2週間後には、1850年代に 琉球とアメリカ、フランス、オランダとの間で結ばれた条約を、東京の政府が継承するという太政官布告が出された[3]。1874年5月、日 本は台湾への懲 罰的遠征を開始したが、同年10月31日の和平調停において、英国が調停役を務め、清 は賠償金の支払いに同意しただけでなく、琉球人を「日本国属民」と称 し、翌年、ギュスターヴ・エミール・ボアソナードはこの事実を「条約の最も幸福な結果」と表現した[3][10]。一方、1874年7月12日には、琉球 に関する責任が外務省から内務省に移された[3]。1874年11 月、琉球政府は進貢使を派遣したが、内務卿(内務大臣)の大久保利通はこれを 批判して、「古い時代遅れの法律」に固執し、「道理」をわきまえない琉球藩の体質を改善するための方策を調査報告書にまとめ、藩の高官が東京に召還された [3]。 1875年3月、日本政府は藩の「処分」を決 定した[3]。内務省の松田道之が処分官に任命され、70余名の使節と共に琉球に派遣された[3]。7月14 日、首里城に入った一行は、今帰仁王子(尚泰は体調不良)と面会し、9つの要求を提示した。(1)中国への朝貢・祝賀使節の派遣中止、(2)中国からの使 節の接待中止、(3)日本の元号の採用、(4)新刑法施行のための東京への三役派遣、(5)藩政改革、階層改革、(6)十数名の留学生の東京派遣、(7) 福建の琉球館廃止、(8)国王の東京訪問、(9)日本軍の駐屯地設置である[3]。現地政府は、官吏・学生の派遣と最小限の駐屯地設置には 同意したが、日 本の元号の単独使用、(社会の違いを理由として)藩内改革、外交権の制限、(病気を理由として)尚泰の渡航には反対した[3]。苛立った松 田は、9月25 日の三条実美太政大臣(首相)への報告書で、将来的に琉球藩を廃止して沖縄県を設置する可能性に言及した[3]。 1876年(明治9年)9月、那覇港の近くに兵舎が完成し、熊本鎮台の兵士25人が配置された [3]。その3ヵ月後、琉球藩は清に密使を派遣し、進貢使に 対する日本の干渉に注意を喚起した[3]。1878年、清の外交官何如璋が寺島宗則外務卿と2度にわたって会談し、琉球との外交関係が終わったことを訴え た[3]。その数ヶ月前には、東京の琉球代表が、日本の扱いへの不満 を訴え、援助を確保しようと、アメリカ、フランス、オランダの代表に密書を送っていた [3][14]。また、「日本は父、中国は母」として、旧来の二重忠誠制度への復帰を求める嘆願書が日本政府に14通提出されたが、「二人の皇帝に仕える のは、二人の夫に仕える妻のようなものだ」との答えが返ってきた[14]。年末には、伊藤博文内務卿が藩を県に改めることを決定したため、 琉球の役人は東 京から追放され、東京の官舎も閉鎖された[3][14]。 |

|

Envoys sent by

the

Ryūkyū

Kingdom to extend its congratulations for the success of the Meiji

Restoration; from the left, in the front row, Giwan Chōho (Ginowan

Uēkata), Prince Ie, Pechin Kyan Chōfu (father of Kyan Chōtoku), back

row, Yamasato Pechin, an official from the Ministry of Foreign Affairs 【処 分1879年以降】1879年1月、松田は再び琉球に渡り、首里で藩の役人と会い、三条実美からの清との国交断絶を求める書信を読み上げた[14]。尚泰 は手紙や役人を通じて、「年貢を納めず、祝儀を出さないと清から罰せられる」と回答し、「自分の立場の難しさを理解してほしい」と訴えた[14]。 1879年(明治12年)3月11日、松田は三条実美からもう一度琉球に行くよ う指示を受けた[3]。この時、松田は内務省官吏32名、その他の官吏9名 に加えて、警察官160名、熊本鎮台の兵士300[13]~400[3]名を連れて行った[3][13]。25日に那覇に到着した松田処分官は、その2日 後に今帰仁王子に、月末に琉球藩を廃止して沖縄県を設置することを通知し、その日までに首里城を明け渡すように指示した[3][13]。29日に国王は出 発し、その2日後に松田は部下を引き連れて首里城に無抵抗で進軍した[1][10]。4月5日、太政官は読売新聞の一面で、琉球藩が廃止されて沖縄県が設 置されたことを国民に発表した[1]。その数日後、天皇は、尚泰の健康状態を調べさせ、旧国王に明治丸を預けて[訳語疑問点]東京に招くために、富小路敬 直を派遣したが、尚泰の病気は治らず、富小路は代わりに尚典を連れて帰った[14]。(以下につづく) ※明治維新の慶賀使一行(前列中央正使・伊江王子朝直、左副使・宜湾親方朝保、右讃議官・喜屋武親雲上朝扶、後列左山里親雲上、右外務省通弁・堀江少録) 1872年 |

|

Japanese

government forces in

front of Kankaimon gate in Shuri Castle at the time of Ryūkyū shobun.→「日本文化人類学史」 (承前)さらに、清に介入する時間を与えるためか、数週間遅れて(琉球人の指 導者たちが大陸に渡り、恭親王愛新覚羅奕訢から北京の日本省に手紙が送られ、清が琉球の主権を尊重していることを強調し、日本に計画を放棄するよう求めた が、「これは内政問題であり、他国が干渉する権利はない」との回答であった。)、1879 年(明治12年)5月27日、尚泰は東京に向けて出航し、天皇に謁見した後、華族の侯爵の 地位に就いた[1][10][14]。 しかし、スミッツ(英語版)が指摘するように、「琉球の主権問題は......国際的にはまだ解決していなかった」[10]。清政府が併合に猛反発し、武 力解決を主張するタカ派がそれに拍車をかけたことで、琉球問題は日清戦争を引き起こす重要な要因となった。1880年、日本は李鴻章の働きかけと、来日し た(英語版)ユリシーズ・S・グラント元アメリカ大統領の仲介により、清と交渉を開始した[10][13]。双方が琉球を分割することを提案した。日本は 八重山諸島と宮古諸島という自国の領土の一部を引き渡す代わりに、日清修好条規を改正し、日本が清の国内で貿易を行い、最恵国待遇を受けることを提案し、 清は奄美大島とその周辺の島々を日本に、沖縄を琉球国王に、八重山諸島と宮古諸島を清に渡した後、琉球国王に返還することを提案した[10][13]。交 渉は進展したが、年末になっても清は協定の批准を拒否し、現状維持が続いた[10][15]。一方、明治政府は「清政府の抗議に対する日本の琉球諸島に対 する主権の覚書[訳語疑問点]」の中で、地理的、歴史的、人種的、言語的、宗教的、文化的な類似性を挙げて、主張の正当性を裏付ける数々の要因を提示し、 廃藩置県によって琉球は改革され、中央政府の管理下に置かれる最後の国内領土であると述べた[1]。沖縄内では、日清戦争での日本の勝利により、 長引く不満が解消された[13]。 |

| 日本政府の「琉球処分」に関する歴史認識

の貧困さについて(縦書き文言をわかりやすくするために一部改変) |

(縦書き文言をわかりやすくするために 一 部改変) |

| 平成十八(2006)年十一月一日提出

質

問

第

一

三

一

号 琉球王国の地位に関する再質問主意書 提 出 者 鈴 木 宗 男 131 琉球王国の地位に関する再質問主意書 「前回答弁書」(内閣衆質一六五第七九号)では、理由を明示せずに答弁を拒否している部分があるとこ ろ、追加質問する。 1) 一八七二年に政府は琉球藩を設置したと承知するが、既に一八七一年に いわゆる廃藩置県が行われ、藩 を撤廃する形での行政改革が行われたにもかかわらず、なぜ沖縄では藩が設置されたのか。 2) 琉球処分の定義如何。 3) 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約、一八五五年に琉球王国とフラ ンスの間で締結された琉仏修好条約、一八五九年に琉球王国とオランダの間で締結された琉蘭修好条約に ついて、締結時点で政府はどのような関与をしていたか。あるいは一切関与していなかったか。史実に基 づく明確な答弁を求める。 4) 政府は、一八六八年に元号が明治に改元された時点において、当時の琉球王国が日本国の不可分の一部 を構成していたと認識しているか。明確な答弁を求める。 右質問する。 |

平成十八(2006)年十一月十日受領 答 弁 第 一 三 一 号 内閣衆質一六五第一三一号 平成十八年十一月十日 内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 殿 衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に関する再質問に対する答弁書 一について 千八百七十二年当時、沖縄において県ではなく藩が設置された理由については、承知していない。 二について いわゆる「琉球処分」の意味するところについては、様々な見解があり、確立した定義があるとは政府 として承知していないが、一般に、明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の過程を指す言 葉として用いられるものと承知している。 三について 御指摘の各「条約」と称するものについては、いずれも日本国としてこれら各国との間で締結した国際 約束ではなく、それらの締結をめぐる当時の経緯について、政府として確定的なことを 述べることは困難 である。 四について 沖縄については、いつから日本国の一部であるかということにつき確定的なことを述べるのは困難であ るが、遅くとも明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の時には日本国の 一部であったこと は確かである。 |

| https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a165131.htm |

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b165131.htm |

★英語ウィキペディア「琉球処分(The Ryukyu Disposition)」

| The Ryukyu Disposition

(琉球処分, Ryūkyū shobun; Okinawan:Ruucuu-sjubn),[2][3] also called the

Ryukyu Annexation (琉球併合, Ryūkyū heigō)[4][5][6] or the annexation of

Okinawa,[7][8] was the political process during the early years of the

Meiji period that saw the incorporation of the former Ryukyu Kingdom

into the Empire of Japan as Okinawa Prefecture (i.e., one of Japan's

"home" prefectures) and its decoupling from the Chinese tributary

system.[9][10] These processes began with the creation of the Ryukyu

Domain in 1872 and culminated in the kingdom's annexation and final

dissolution in 1879; immediate diplomatic fallout and consequent

negotiations with Qing China, brokered by Ulysses S. Grant, effectively

came to an end late the following year.[1][11] The term is also

sometimes used more narrowly in relation to the events and changes of

1879 alone.[12] The Ryūkyū Disposition has been "alternatively

characterized as aggression, annexation, national unification, or

internal reform".[9] |

琉球処分(りゅうきゅうしょぶん;沖縄語:ルークーシュブン)[2]

[3]、別名琉球併合(りゅうきゅうへいご)[4][5][6]あるいは沖縄併合[7][8]は、明治初期における政治的過程であり、旧琉球王国が日本帝

国に編入されたものである。[4][5][6]あるいは沖縄併合[7][8]とも呼ばれる。これは明治初期の政治的過程であり、旧琉球王国が沖縄県(すな

わち日本の「本土」の県の一つ)として大日本帝国に編入され、中国の朝貢体系から切り離されるに至ったものである。[9][10]

この過程は1872年の琉球藩設置に始まり、1879年の王国併合と最終的な解体で頂点に達した。直後の外交的波紋と清国との交渉(ユリシーズ・S・グラ

ントが仲介)は翌年末までに事実上終結した。[1][11]

この用語は、1879年の出来事と変化のみを指すより狭い意味で使われることもある。[12]

琉球処分は「侵略、併合、国民統合、あるいは内部改革」と様々な特徴づけがなされてきた。[9] |

| Early in the Edo period, with

the invasion of 1609, the Ryukyu Kingdom entered into a vassal-suzerain

relationship with the Japanese Satsuma Domain, also sending a series of

missions over the following two hundred and fifty years to Edo, the de

facto capital of Tokugawa Japan.[13][14] At the same time, the Kingdom

continued its tributary relationship with Imperial China, both

receiving and sending missions; this dual status is sometimes reflected

through a four character idiom that means "belonging to the family both

of Nippon and Shina" (日支両属).[12][14] Thus the political status of the

Ryūkyūs vis-à-vis the rest of Japan was exceptional in at least three

ways: part of the han system, but not directly; ruled over by kings;

and the locus of semi-autonomous diplomatic ties with foreign powers,

despite sakoku or the "closed country" policy.[12] The years following the Meiji Restoration of 1868 saw not only the abolition of the han system (Ryūkyū subject for the time being to the jurisdiction of Kagoshima Prefecture) but also efforts to "consolidate" the borders of the new nation state.[1][12] With the Mudan incident, the massacre of dozens of shipwrecked Ryūkyūans (from the Miyako Islands) in Qing-ruled Taiwan in 1871, the "Ryūkyū problem [zh]" was brought to the fore.[1][12] In May the following year, negotiations with China over the incident still ongoing, Vice Treasury Minister Inoue Kaoru proposed annexation of the Ryūkyūs, arguing that they had long been subordinate to Satsuma, and that their "return to Japanese jurisdiction" would allow for a "single system for the homeland".[8][11] |

江戸時代初期、1609年の侵攻を機に琉球王国は日本の薩摩藩と朝貢関

係を結び、その後250年にわたり徳川幕府の実質的な首都である江戸へ使節団を派遣し続けた。[13] [14]

同時に、琉球王国は中国との朝貢関係を継続し、使節の往来を行っていた。この二重の属国関係は「日支両属」(日本と中国の双方の家族に属する)という四字

熟語に表れることがある。[12] [14]

したがって、琉球の日本本土に対する政治的地位は少なくとも三つの点で特異であった。藩制の一部でありながら直接支配下にはなく、王によって統治され、鎖

国政策にもかかわらず外国勢力との半自治的な外交関係の中心地であったのである。[12] 1868年の明治維新後、藩制廃止(琉球は一時的に鹿児島県の管轄下に入る)だけでなく、新たな国民の境界を「固める」努力がなされた。[1][12] 1871年、清朝支配下の台湾で宮古島出身の難破した琉球人数十名が虐殺された牡丹島事件を契機に、「琉球問題」が前面に押し出された。[1][12] 翌年5月、中国との事件交渉が継続する中、井上薫副財務大臣は琉球併合を提唱した。その根拠として、琉球が長年薩摩藩の支配下にあり、「日本管轄への復 帰」により「本土と一体の体制」が実現すると主張したのである。[8][11] |

| Disposition In the New Year of 1872, Narahara Shigeru and Ijichi Sadaka [ja] crossed to Ryūkyū where, in discussion with court officials, they agreed to waive the Kingdom's former debts to the Shimazu clan of Satsuma.[10] Then in July, the Ryūkyū government was informed it should send its congratulations on the success of the Meiji Restoration.[8] Prince Ie and Ginowan Uēkata were duly dispatched to Tōkyō, arriving early in September.[8] Meeting with the Meiji Emperor on the 14th, they presented their letter (originally signed by "King of Ryūkyū, Shō Tai, Kingdom of Ryūkyū", but amended in consultation with the Ministry of Foreign Affairs to "Shō Tai of Ryūkyū") and listened to a speech by the Emperor in which he referred to the long history of subordinate status to Satsuma.[8][15] The Emperor also had Minister of Foreign Affairs Soejima Taneomi read out an Imperial Proclamation in which Shō Tai was elevated to "King of the Ryūkyū Domain" (琉球藩王, Ryūkyū Han Ō) (despite the earlier abolition of the han system).[8][15] According to Gregory Smits, "Strictly speaking, the establishment of the Domain of Ryukyu marked the start of the Ryūkyū shobun."[11] This was followed a fortnight later by a decree of the Dajō-kan whereby the treaties agreed in the 1850s between the Ryūkyūs and USA, France, and the Netherlands were inherited by Tōkyō.[8] |

処分 1872年の正月、奈良原薫と伊地知貞佳は琉球に渡り、朝廷の役人と協議した結果、薩摩藩の島津家に対する旧債務を免除することに合意した。[10] その後7月、琉球政府は明治維新の成功を祝う祝賀状を送るよう通告を受けた。[8] これを受け、伊栄親王と宜野湾上勝が東京へ派遣され、9月初旬に到着した。[8] 14日に明治天皇と謁見し、書状(当初は「琉球王国国王尚泰」と署名されていたが、外務省との協議により「琉球尚泰」に修正)を献上した。天皇は薩摩への 従属の歴史に言及した演説を行った。[8][15] 天皇はさらに外務大臣・副島禕臣に勅書を読み上げさせた。そこでは尚泰が「琉球藩王」(藩制廃止後も)に昇格させられていた。[8] [15] グレゴリー・スミッツによれば、「厳密に言えば、琉球藩の設置が琉球諸藩の始まりを画した」[11]。これに続き、約2週間後には太政官令が発布され、 1850年代に琉球とアメリカ・フランス・オランダとの間で締結された条約が東京に継承された。[8] |

| In May 1874, Japan launched a

punitive expedition against Taiwan; Britain acting as mediator, in the

peace settlement of 31 October that year, China not only agreed to pay

an indemnity but also referred to the Ryūkyūans as "subjects of Japan"

(日本国属民), a fact described the following year by Gustave Boissonade as

"the happiest outcome of the treaty".[8][11][12] Meanwhile, on 12 July

1874, responsibility for the Ryūkyūs was transferred from the Ministry

of Foreign Affairs to the Home Ministry.[8] In November 1874, the

Ryūkyū government sent a tributary mission to China, drawing criticism

from Home Minister Ōkubo Toshimichi, who set out in a report of enquiry

a number of steps to be taken to address the Ryūkyū Domain's adherence

to "ancient outdated laws" and failure to see "reason", while senior

Domain officials were summonsed to Tōkyō.[8] In March 1875, the Japanese government decided upon the "disposition" of the domain.[8] Home Ministry official Matsuda Michiyuki was appointed Disposition Officer (処分官) and sent with over seventy envoys to Ryūkyū.[8] Entering Shuri Castle on 14 July, they met with Prince Nakijin, Shō Tai being indisposed, and presented a list of nine demands: (1) an end to the sending of tributary and congratulatory missions to China, and (2) to the reception of Chinese envoys in return; (3) adoption of Japanese era names; (4) the dispatch of three officials to Tōkyō in relation to implementation of a new code of criminal law; (5) reform of Domain administration and hierarchies; (6) the dispatch of ten or so students to Tōkyō for study; (7) abolition of the Ryūkyū-kan in Fujian; (8) a visit to Tōkyō by the King; and (9) the establishment of a Japanese garrison.[8] The local government agreed to the sending of officials and students and to a minimal garrison, while rejecting sole use of the Japanese nengō, domestic reform (citing societal differences), and restriction of its diplomatic rights, excusing Shō Tai from travel due to his illness.[8] In his report to Premier Sanjō Sanetomi of 25 September, a frustrated Matsuda made mention of the possible future abolition of Ryūkyū Domain and establishment in its place of Okinawa Prefecture.[8] In September 1876, a barracks was completed near the port of Naha and twenty-five soldiers from the Kumamoto garrison installed.[8] Three months later, the Ryūkyū Domain sent a secret mission to China, where they drew attention to Japanese interference in their tributary missions.[8] In 1878, Chinese diplomat He Ruzhang would meet twice with Minister of Foreign Affairs Terashima Munenori to complain of the end to diplomatic relations with Ryūkyū.[8] A few months earlier, Ryūkyū representatives in Tōkyō sent secret letters to their US, French, and Dutch counterparts to complain of Japan's treatment and attempt to secure assistance.[8][15] Some fourteen petitions were also submitted to the Japanese government, requesting a return to the old system of dual allegiance, arguing that "Japan is our father, China our mother", but meeting with the response that "to serve two emperors is like a wife serving two husbands".[15] At the close of the year, Home Minister Itō Hirobumi having taken the decision to replace the domain with a prefecture, Ryūkyū officials were expelled from Tōkyō and their official residence in the city closed.[8][15] |

1874年5月、日本は台湾への懲罰遠征を開始した。同年10月31日

の和平協定において、仲介役を務めた英国により、中国は賠償金の支払いに同意しただけでなく、琉球人を「日本国属民」と呼称した。この事実は翌年、ギュス

ターヴ・ボワソナードによって「条約の最も幸福な結果」と評された。[8][11][12]

一方、1874年7月12日、琉球に関する管轄権は外務省から内務省に移管された。[8]

1874年11月、琉球政府が中国に朝貢使節を派遣したことに大久保利通内務大臣は批判を表明。調査報告書で「古くさった法」に固執し「道理」を理解しな

い琉球藩への対応策を提示し、藩の高官を東京に召喚した。[8] 1875年3月、日本政府は琉球藩の「処分」を決定した。[8]内務省官吏・松田道行が処分官に任命され、七十名以上の使節団を率いて琉球へ派遣された。 [8] 7月14日、首里城に入り、体調不良の尚泰に代わり那喜津親王と面会し、9項目の要求を提示した:(1)中国への朝貢・祝賀使節の派遣中止、(2)中国使 節の受入れ中止; (3)日本の年号を採用すること;(4)新刑法施行に関し三人の官吏を東京へ派遣すること;(5)藩政と階級制度を改革すること;(6)十人ほどの学生を 東京へ留学させること;(7)福建の琉球館を廃止すること; (8) 王の東京訪問、(9) 日本軍駐屯地の設置である。[8] 地方政府は役人・学生の派遣と最小限の駐屯には同意したが、日本の年号のみの使用、国内改革(社会制度の異なる点を理由に)、外交権の制限は拒否し、尚泰 王は病気を理由に旅行を免除された. [8] 松田は9月25日の三条実美首相への報告書で、将来の琉球藩廃止と沖縄県の設置可能性に言及した。[8] 1876年9月、那覇港近くに兵舎が完成し、熊本駐屯地から25名の兵士が配置された。[8] 3か月後、琉球藩は中国へ密使を派遣し、日本の朝貢使節への干渉を訴えた。[8] 1878年、中国外交官の何如棣は外務大臣・寺島宗徳と二度会談し、琉球との外交関係断絶を抗議した[8]。数ヶ月前には、東京の琉球代表が米国・仏国・ オランダの代表に密書を送付し、日本の扱いを訴え援助を求めようとした[8]。[15] 琉球側は「日本は父、中国は母」と主張し、二重帰属の旧体制復帰を求める請願書を約14通提出したが、「二君に仕えることは妻が二夫に仕えるようなもの だ」との返答を受けた。[15] 年末、内務大臣伊藤博文が藩制廃止と県制施行を決定すると、琉球の役人は東京から追放され、市内の公邸は閉鎖された。[8][15] |

| In January 1879, Matsuda sailed

south a second time, meeting with Domain officials in Shuri and reading

out a message from Sanjō Sanetomi demanding severance of diplomatic

ties with China.[12][15] By letter and through his officials, Shō Tai

responded that failure to pay tribute and offer congratulations would

be punished by China, and sought understanding for the difficulty of

his position".[15] On 11 March 1879, Matsuda received his instructions

from Sanjō Sanetomi to travel to Ryūkyū once more.[8] This time he took

with him, in addition to thirty-two officials from the Home Ministry

and nine other officers, one hundred and sixty policemen, and three[12]

or four[8] hundred soldiers, from the Kumamoto garrison.[8][12]

Arriving in Naha on the 25th, two days later Disposition Officer

Matsuda gave notice to Prince Nakijin that, on the last day of the

month, Ryūkyū han would be abolished and Okinawa ken instituted,

instructing that Shuri Castle be vacated by that date.[8][12] On the

29th the king departed and two days later Matsuda marched unopposed

with his men into Shuri Castle.[1][11] On 5 April, on the front page of

the Yomiuri Shimbun, the Dajō-kan announced to the public that Ryūkyū

Domain had been abolished and Okinawa Prefecture created in its

place.[1] A few days later, the Emperor sent Tominokōji Hironao [ja] to

enquire into Shō Tai's health and invite him to Tōkyō, placing the

Meiji Maru at the former king's disposal; Shō Tai's illness ongoing,

Tominokōji returned instead with Shō Ten.[15] After some further weeks

of delay, possibly with a view to giving China time to intervene

(leading Ryūkyūans crossed over to the continent and a letter from

Prince Gong was sent to the Japanese ministry in Beijing drawing

attention to China's respect for Ryūkyū's sovereignty and calling on

Japan to abandon its plans, the response being that this was an

internal affair and other countries had no right to interfere), on 27

May Shō Tai sailed for Tōkyō, where, after an audience with the

Emperor, he took up his position as Marquis in the kazoku peerage

system.[1][11][15] As Smits notes, however, the "issue of Ryukyuan sovereignty ... was not yet settled in the international arena".[11] With the Qing government vehemently protesting the annexation, spurred on by hawks advocating armed resolution, the Ryūkyū question became an important contributing factor in the build up to the First Sino-Japanese War.[12] At the urging of Li Hongzhang, and after mediation by visiting former US President Ulysses S. Grant, in 1880 Japan entered into negotiations with China.[11][12] Both sides proposed to divide the Ryūkyūs: Japan offered to hand over some of its home territory, in the form of the Yaeyama Islands and Miyako Islands, in return for revision of the Sino-Japanese Friendship and Trade Treaty, whereby Japan might trade in the interior of China and be accorded most favoured nation status; the Chinese proposed Amami Ōshima and the surrounding islands go to Japan, Okinawa to the Ryūkyū King, and the Yaeyama and Miyako Islands to China, which would then restore them to the Ryūkyū King.[11][12] Negotiations reached an advanced stage, but at the end of the year China refused to ratify the agreement and the status quo continued.[11][16] Meanwhile, in its "Memorandum of Japan's sovereign rights to the Ryūkyū Islands, in response to the Chinese government's protest", the Meiji government advanced a number of factors in support of the legitimacy of its claims, citing geographic, historic, racial, linguistic, religious, and cultural propinquity, and stated that, with the abolition of the han, Ryūkyū was the final domestic territory to be reformed and brought under centralized government control.[1] Within Okinawa itself, Japan's victory in the First Sino-Japanese War brought any lingering discontent to an end.[12] |

1879年1月、松田は二度目の南下航海を行い、首里で藩の役人と会談

し、中国との外交関係を断絶するよう求める三条実友の書簡を読み上げた[12][15]。尚泰は書簡と役人を通じて、貢ぎ物と祝賀を捧げなければ中国に罰

せられると応じ、自身の立場の困難さへの理解を求めた。[15] 1879年3月11日、松田は三条実美から再び琉球へ赴くよう指令を受けた。[8]

今回は内務省の役人32名と他の将校9名に加え、熊本駐屯地の警察官160名、兵士300名[12]もしくは400名[8]を伴った。[8][12]

25日に那覇に到着した松田処置官は、2日後に今帰仁親王に対し、月末をもって琉球藩を廃止し沖縄県を設置すると通告し、その日までに首里城を明け渡すよ

う指示した。[8] [12] 29日に王は去り、二日後、松田は兵を率いて抵抗なく首里城に入った。[1][11]

4月5日、読売新聞の一面で、太政官は琉球藩が廃止され、代わりに沖縄県が創設されたことを公表した。数日後、天皇は富之郡弘尚を派遣し、尚泰の健康状態

を尋ねるとともに東京への招請を行った。明治丸を前王の自由利用に供する旨も伝達されたが、尚泰の病状が回復せず、富之郡は代わりに尚天を伴って帰還し

た。[15]

その後数週間の遅延があった。おそらく中国に介入の時間を与える意図があった(琉球の指導者たちが大陸に渡り、恭親王から北京の日本公使館に書簡が送ら

れ、中国が琉球の主権を尊重していることに言及し、日本に対し計画を放棄するよう求めた。これに対し日本は「内政問題であり他国が干渉する権利はない」と

返答した)。5月27日、尚泰は東京へ向けて出航した。天皇との謁見後、彼は貴族院における侯爵の地位に就いた。[1][11][15] しかしスミッツが指摘するように、「琉球の主権問題…は国際的な場でまだ解決されていなかった」。[11] 清政府が併合に激しく抗議し、武力解決を主張する強硬派に後押しされたことで、琉球問題は日清戦争勃発の重要な要因となった。[12] 李鴻章の働きかけと、訪中した元アメリカ大統領ユリシーズ・S・グラントの仲介を経て、1880年に日本は中国との交渉を開始した。[11][12] 双方は琉球分割案を提示した。日本は八重山諸島と宮古諸島を割譲する代わりに、日清友好通商条約の改定を要求。これにより中国内陸部での貿易権と最恵国民 待遇の獲得を目指した。中国側は奄美大島及び周辺諸島を日本に、沖縄を琉球王に、八重山・宮古諸島を中国に帰属させ、中国がこれを琉球王に返還する案を提 示した[11][12]。交渉は最終段階まで進んだが、年末に中国が批准を拒否したため現状が維持された。[11][16] 一方、明治政府は「中国政府の抗議に対する琉球諸島に対する日本の主権に関する覚書」において、地理的・歴史的・人種的・言語的・宗教的・文化的近接性を 根拠に、自らの主張の正当性を支持する複数の要素を提示した。また、藩制廃止により 琉球は中央政府の統制下に置かれる最後の国内領土であったと主張した[1]。沖縄内部においては、日清戦争における日本の勝利が、残存する不満を完全に鎮 圧した[12]。 |

| Legacy of the term After the war, the term Ryūkyū shobun saw reuse in relation to the status of the Ryūkyūs per Article 3 of the Treaty of San Francisco, to representatives of Okinawa being left out of talks relating to Reversion, and to the failure of the Japanese government to live up to the promises made during these negotiations.[1] Prime Minister Satō Eisaku was even accused in the Diet of contributing to a new Ryūkyū shobun in the context of the lack of Okinawan representation in the Reversion negotiations.[1] On the occasion of the second anniversary of Reversion, the Okinawa Times referred to this as the Okinawa shobun.[1] More recently, editorials in the Ryūkyū Shimpō and elsewhere have used the term Ryūkyū shobun in relation to the question of US military bases on Okinawan soil.[1] |

用語の遺産 戦後、「琉球諸邦」という用語は、サンフランシスコ条約第3条に基づく琉球の地位、返還交渉における沖縄代表者の排除、そして日本政府が交渉中に約束した 事項を履行しなかったことに関連して再利用された。[1] 佐藤栄作首相は、返還交渉における沖縄の代表不在を背景に、新たな琉球施政の実現に貢献したとして国会で非難さえ受けた。[1] 返還二周年を機に、沖縄タイムズ紙はこれを「沖縄書簡」と呼んだ[1]。近年では、琉球新報をはじめとする各紙の社説が、沖縄の米軍基地問題に関連して 「琉球書簡」という用語を用いている[1]。 |

| Hokkaidō Development Commission Okinawa Shrine Ryukyu independence movement Ryukyuan assimilation policies Sakishima Beacons |

北海道開発委員会 沖縄聖堂 琉球独立運動 琉球同化政策 崎島灯台 |

| 1. Tze May Loo (2014). Heritage

Politics: Shuri Castle and Okinawa's Incorporation into Modern Japan,

1879–2000. Lexington Books. pp. 2–39, 50. ISBN 978-0739182482. 2. "Okinawa: History (The Birth of Okinawa Prefecture/World War II/Post World War II Okinawa to the Present)". Ministry of Foreign Affairs. Retrieved 5 August 2020. 3. Iwao Seiichi; et al., eds. (1991). "Ryūkyū-han". Dictionnaire historique du Japon (in French). Vol. XVII (Lettres R (2) et S (1)). Kinokuniya. pp. 61–62. 4. 琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書. Official site of the House of Representatives (in Japanese). 5. 琉球併合は「国際法違反」 独立学会、日本政府に謝罪要求 (in Japanese). Ryūkyū Shimpō. February 4, 2015. 6. "The Ryukyu Annexation in Modern East Asian History". 14 November 2019. 7. Uemura, Hideaki (2003). "The colonial annexation of Okinawa and the logic of international law: the formation of an 'indigenous people' in East Asia". Japanese Studies. 23 (2): 213–222. doi:10.1080/1037139032000154867. S2CID 144934970. 8. Uemura, Hideaki (3 June 2010). Stevens, Carolyn S.; Nakamura, Ellen; Kawaguchi, Satomi; Suter, Rebecca; Wilkins, Tom; Chenhall, Richard; Mauch, Peter; Trefalt, Beatrice; Tipton, Elise (eds.). "The colonial annexation of Okinawa and the logic of international law: the formation of an 'indigenous people' in East Asia". Japanese Studies. 23 (2). Sydney, New South Wales, Australia: Japanese Studies Association of Australia (JSAA)/Carfax Publishing (Taylor & Francis): 107–124. doi:10.1080/1037139032000154867. ISSN 1037-1397. S2CID 144934970. Retrieved 18 June 2021. 9. Yanagihara, Masaharu (2018). "7. "Shioki (Control)," "Fuyo (Dependency)," and Sovereignty: The Status of the Ryukyu Kingdom in Early-Modern and Modern Times". In Roberts, Anthea; Stephan, Paul B.; Verdier, Pierre-Hughes; Versteeg, Mila (eds.). Comparative International Law. New York City, New York, United States of America: Oxford University Press (OUP). pp. 141–160, esp. 155 f. ISBN 9780190697570. Retrieved 18 June 2021 – via Google Books. 10. 琉球処分 [Ryūkyū Shobun]. Kokushi Daijiten (in Japanese). Yoshikawa Kōbunkan 吉川弘文館. 1979–1997. 11. Smits, Gregory (1999). Visions of Ryukyu. University of Hawai'i Press. pp. 143–146. ISBN 0-8248-2037-1. 12. 琉球処分 [Ryūkyū Shobun]. Encyclopedia Nipponica (in Japanese). Shōgakukan. 2001. 13. "Introduction of Okinawa". Okinawa Prefecture. Retrieved 5 August 2020. 14. Kerr, George H. (2011). Okinawa: the History of an Island People. Tuttle Publishing. ISBN 978-1462901845. 15. Keene, Donald (2002). Emperor of Japan: Meiji and his World, 1852–1912. Columbia University Press. pp. 220 f., 302–307. ISBN 978-0231123402. 16. 琉球処分 [Ryūkyū Shobun]. Ryūkyū Shimpō (in Japanese). 1 March 2003. Retrieved 5 September 2020. |

1. Tze May Loo (2014). 『遺産をめぐる政治:首里城と沖縄の近代日本への編入、1879–2000年』. Lexington Books. pp. 2–39, 50. ISBN 978-0739182482. 2. 「沖縄:歴史(沖縄県誕生/第二次世界大戦/戦後から現在までの沖縄)」。外務省。2020年8月5日閲覧。 3. 岩尾誠一ほか編(1991)。「琉球藩」。『Dictionnaire historique du Japon』(フランス語)。第17巻(レターR(2)及びS(1))。紀伊国屋書店。61–62頁。 4. 琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書。衆議院公式サイト(日本語)。 5. 琉球併合は「国際法違反」 独立学会、日本政府に謝罪要求(日本語) . 琉球新報. 2015年2月4日. 6. 「近代東アジア史における琉球併合」. 2019年11月14日. 7. 上村英明 (2003). 「沖縄の植民地併合と国際法の論理:東アジアにおける『先住民』の形成」. Japanese Studies. 23 (2): 213–222. doi:10.1080/1037139032000154867. S2CID 144934970. 8. 上村英明 (2010年6月3日). スティーブンス、キャロリン・S.;中村、エレン;川口、里美;スーター、レベッカ;ウィルキンス、トム;チェンホール、リチャード;マウチ、ピーター; トレファルト、ベアトリス;ティプトン、エリーズ(編)。「沖縄の植民地併合と国際法の論理:東アジアにおける『先住民』の形成」。日本研究。23 (2)。オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー:オーストラリア日本研究協会(JSAA)/カーファックス出版(テイラー&フランシス): 107–124頁。doi:10.1080/1037139032000154867。ISSN 1037-1397。S2CID 144934970。2021年6月18日取得。 9. 柳原正治 (2018). 「7. 「支配」、「従属」、そして主権:近世・近代における琉球王国の地位」. ロバーツ、アンシア; ステファン、ポール B.; ヴェルディエ、ピエール=ユグ、ヴァースティーグ、ミラ(編)。『比較国際法』。アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市:オックスフォード大学出版 局(OUP)。141-160 ページ、特に 155 ページ。ISBN 9780190697570。2021年6月18日取得 – Google Books 経由。 10. 琉球処分 [Ryūkyū Shobun]. 国史大辞典 (日本語). 吉川弘文館. 1979–1997. 11. Smits, Gregory (1999). Visions of Ryukyu. University of Hawai'i Press. pp. 143–146. ISBN 0-8248-2037-1。 12. 琉球処分 [Ryūkyū Shobun]. 『日本大百科全書』 (日本語). 小学館. 2001. 13. 「沖縄の紹介」. 沖縄県. 2020年8月5日閲覧。 14. ジョージ・H・カー (2011). 『沖縄:島の人々の歴史』. タトル出版. ISBN 978-1462901845. 15. ドナルド・キーン (2002). 『日本の天皇:明治とその世界、1852–1912』. コロンビア大学出版局. pp. 220 f., 302–307. ISBN 978-0231123402. 16. 琉球処分 [Ryūkyū Shobun]. 琉球新報 (日本語). 2003年3月1日. 2020年9月5日閲覧。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Ryukyu_Disposition |

★日本語ウィキペディア「琉球処分」——基本的に英語版からの翻訳が中心

| 琉球処分(りゅうきゅうしょぶん)[1][2][3]、琉球併合(りゅうきゅうへいごう)[4][5][6]、沖縄併合(おきなわへいごう)[7]は、明治時代初期に日本の明治政府が琉球王国を清国の冊封体制から切り離して沖縄県として自国領に編入した政治過程である[8]。 この過程において、1872年の琉球藩の創設に始まり、1879年の琉球王国の併合・解体、翌年末のユリシーズ・グラント元米大統領の仲介(英語版)によ る清との外交交渉(分島問題)を経て、事実上、琉球王国は消滅した[9][10]。また、1879年の出来事や変化だけを指して、より狭義に使われること もある。 琉球処分は、侵略、併合、国家統一、内政改革など、さまざまな特徴を持っている[8]。 |

|

| 背景 江戸時代の初め、1609年の侵略により、琉球王国は日本の薩摩藩と朝貢国ー宗主国の関係を結び、その後250年以上にわたって徳川政権の事実上の首都で ある江戸に一連の使節団を派遣した[11][12]。その一方で、中国とも冊封(朝貢)関係を続け、使節団の受け入れ(冊封使)と派遣(英語版)(進貢 使)を行っていた。この二重の地位は時に、「日支両属」という四字熟語で表される[12]。このように、日本の他の地域に対する琉球の政治的地位は、少な くとも3つの点で例外的なものであった。すなわち、藩制度の一部を構成するが直接的ではなく、第二尚氏の国王によって統治され、鎖国政策にもかかわらず外 国の大国と半自律的な外交関係を結んでいた[13]。 1868年の明治維新後の数年間には、廃藩置県(琉球は当面鹿児島県の管轄)が行われただけでなく、国民国家の形成のために国境確定が重視されていた [9]。その際に問題となったのが不明瞭な立場にあった琉球だった。1871年、清国台湾で難破した琉球人(宮古諸島出身者)数十人が虐殺された宮古島島 民遭難事件を契機に、「分島問題」が本格的に表沙汰になった[9][13]。事件をめぐる清との交渉が続いていた翌年5月、大蔵大輔の井上馨は、琉球は長 らく薩摩に従属しており、「日本の管轄に戻す」ことで「祖国の単一制度」が可能になるとして、琉球の併合を提案した[2][10]。 |

|

| 処分 1872年(明治5年)の正月、奈良原繁と伊地知貞馨は琉球に渡り、宮廷の役人と協議して、薩摩の島津氏に対する王国の旧債務を放棄することに合意した。 そして7月、琉球政府は、明治維新の成功を祝う言葉を送るべきだと伝えられた[2]。伊江王子と宜野湾親方(うぇーかた)が東京に正式に派遣され、9月初 めに到着した[2]。14日に明治天皇に謁見し、書簡(当初は「琉球国王尚泰[訳語疑問点]」と署名されていたが、外務省との協議により「琉球国尚泰[訳 語疑問点]」と修正された)を提出し、天皇の演説を聞き、薩摩に長い間従属してきた歴史に言及した[2][14]。また、天皇は外務卿(外務大臣)の副島 種臣に詔書を読み上げさせ、その中で尚泰を(先に廃藩置県が行われたにもかかわらず)「琉球藩王」に昇格させた[2][14]。グレゴリー・スミッツ(英 語版)によれば、「厳密に言えば、琉球藩の設立が琉球処分の始まりだった」という[10]。続いて2週間後には、1850年代に琉球とアメリカ、フラン ス、オランダとの間で結ばれた条約を、東京の政府が継承するという太政官布告が出された[2]。 明治維新の成功を祝福するために琉球王国から派遣された使節。前列左から、宜湾朝保(宜野湾親方)、伊江王子、喜屋武親雲上朝扶(喜屋武朝徳の父)、後列左から、山里親雲上、外務省の役人 1874年5月、日本は台湾への懲罰的遠征を開始したが、同年10月31日の和平調停において、英国が調停役を務め、清は賠償金の支払いに同意しただけで なく、琉球人を「日本国属民」と称し、翌年、ギュスターヴ・エミール・ボアソナードはこの事実を「条約の最も幸福な結果」と表現した[2][10]。一 方、1874年7月12日には、琉球に関する責任が外務省から内務省に移された[2]。1874年11月、琉球政府は進貢使(英語版)を派遣したが、内務 卿(内務大臣)の大久保利通はこれを批判して、「古い時代遅れの法律」に固執し、「道理」をわきまえない琉球藩の体質を改善するための方策を調査報告書に まとめ、藩の高官が東京に召還された[2]。 1875年3月、日本政府は藩の「処分」を決定した[2]。内務省の松田道之が処分官に任命され、70余名の使節と共に琉球に派遣された[2]。7月14 日、首里城に入った一行は、今帰仁王子(尚泰は体調不良)と面会し、9つの要求を提示した。(1)中国への朝貢・祝賀使節の派遣中止、(2)中国からの使 節の接待中止、(3)日本の元号の採用、(4)新刑法施行のための東京への三役派遣、(5)藩政改革、階層改革、(6)十数名の留学生の東京派遣、(7) 福建の琉球館廃止、(8)国王の東京訪問、(9)日本軍の駐屯地設置である[2]。現地政府は、官吏・学生の派遣と最小限の駐屯地設置には同意したが、日 本の元号の単独使用、(社会の違いを理由として)藩内改革、外交権の制限、(病気を理由として)尚泰の渡航には反対した[2]。苛立った松田は、9月25 日付けの三条実美太政大臣(首相)への報告書で、将来的に琉球藩を廃止して沖縄県を設置する可能性に言及した[2][15]。 1876年(明治9年)9月、那覇港の近くに兵舎が完成し、熊本鎮台の兵士25人が配置された[2]。その3ヵ月後、琉球藩は清に密使を派遣し、進貢使に 対する日本の干渉に注意を喚起した[2]。1878年、清の外交官何如璋が寺島宗則外務卿と2度にわたって会談し、琉球との外交関係が終わったことを訴え た[2]。その数ヶ月前には、東京の琉球代表が、日本の扱いへの不満を訴え、援助を確保しようと、アメリカ、フランス、オランダの代表に密書を送っていた [2][14]。また、「日本は父、中国は母」として、旧来の二重忠誠制度への復帰を求める嘆願書が日本政府に14通提出されたが、「二人の皇帝に仕える のは、二人の夫に仕える妻のようなものだ」との答えが返ってきた[14]。年末には、伊藤博文内務卿が藩を県に改めることを決定したため、琉球の役人は東 京から追放され、東京の官舎も閉鎖された[2][14]。 琉球処分時に、首里城の歓會門前に立つ日本政府軍 1879年1月、松田は再び琉球に渡り、首里で藩の役人と会い、三条実美からの清との国交断絶を求める書信を読み上げた[14]。尚泰は手紙や役人を通じ て、「年貢を納めず、祝儀を出さないと清から罰せられる」と回答し、「自分の立場の難しさを理解してほしい」と訴えた[14]。1879年(明治12年) 3月11日、松田は三条実美からもう一度琉球に行くよう指示を受けた[2]。この時、松田は内務省官吏32名、その他の官吏9名に加えて、警察官160 名、熊本鎮台の兵士300[13]から400[2]名を連れて行った[2][13]。25日に那覇に到着した松田処分官は、その2日後に今帰仁王子に、月 末に琉球藩を廃止して沖縄県を設置することを通知し、その日までに首里城を明け渡すように指示した[2][13]。29日に国王は出発し、その2日後に松 田は部下を引き連れて首里城に無抵抗で進軍した[9][10]。 |

|

| 4月5日、太政官は読売新聞の一面で、琉球藩が廃止されて沖縄県が設置

されたことを国民に発表した[9]。その数日後、天皇は、尚泰の健康状態を調べさせ、旧国王に明治丸を預けて[訳語疑問点]東京に招くために、富小路敬直

を派遣したが、尚泰の病気は治らず、富小路は代わりに尚典を連れて帰った[14]。さらに、清に介入する時間を与えるためか、数週間遅れて(琉球人の指導

者たちが大陸に渡り、恭親王愛新覚羅奕訢から北京の日本省に手紙が送られ、清が琉球の主権を尊重していることを強調し、日本に計画を放棄するよう求めた

が、「これは内政問題であり、他国が干渉する権利はない」との回答であった。)、5月27日、尚泰は東京に向けて出航し、天皇に謁見した後、華族の侯爵の

地位に就いた[9][10][14]。 しかし、スミッツ(英語版)が指摘するように、「琉球の主権問題は......国際的にはまだ解決していなかった」[10]。清政府が併合に猛反発し、武 力解決を主張するタカ派がそれに拍車をかけたことで、琉球問題は日清戦争を引き起こす重要な要因となった。1880年、日本は李鴻章の働きかけと、来日し た(英語版)ユリシーズ・S・グラント元アメリカ大統領の仲介により、清と交渉を開始した[10][13]。交渉は琉球諸島を日本と清との間で分割する方 向で進められた。いわゆる分島問題である。日本は八重山諸島と宮古諸島という自国の領土の一部を引き渡す代わりに、日清修好条規を改正し、日本が清の国内 で貿易を行い、最恵国待遇を受けることを提案し、清は奄美大島とその周辺の島々を日本に、沖縄を琉球国王に、八重山諸島と宮古諸島を清に渡した後、琉球国 王に返還することを提案した[10][13]。交渉は進展したが、年末になっても清は協定の批准を拒否し、現状維持が続いた[10][16]。一方、明治 政府は「清政府の抗議に対する日本の琉球諸島に対する主権の覚書[訳語疑問点]」の中で、地理的、歴史的、人種的、言語的、宗教的、文化的な類似性を挙げ て、主張の正当性を裏付ける数々の要因を提示し、廃藩置県によって琉球は改革され、中央政府の管理下に置かれる最後の国内領土であると述べた[9]。沖縄 内では、琉球王国の再興を求める親中派の「頑固党」と明治政府に同調する親日派の「開化党」が激しく対立したが、日清戦争での日本の勝利により、 長引く不満が解消された[13]。 |

|

| 単語の後世への遺産 戦後、サンフランシスコ条約第3条に基づく琉球の地位、復帰交渉で沖縄代表が外されたこと、日本政府が交渉時の約束を守れなかったことなどに関連して、 「琉球処分」という言葉が再使用された[9]。佐藤栄作総理大臣は、復帰交渉に沖縄代表が参加していないことを理由に、新たな琉球処分に加担したとして国 会で非難された[9]。復帰2周年を迎えた沖縄タイムスは、これを「沖縄処分」と呼んだ[9]。最近では、琉球新報の社説などで、沖縄の米軍基地問題に関 連して「琉球処分」という言葉が使われている[9]。 |

|

| 開拓使 沖縄神社 琉球独立運動 中国人による沖縄県への認識 琉球同化政策(英語版) 先島諸島火番盛 九州 |

|

| https://x.gd/khofM |

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099

++

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099