我々の病いの語りにおけるミハイル・バフチンの影

Mikhail Bakhtin's Shadow in Our Illness Narrative

This

image is a detail from the painting The Table of the Seven Deadly Sins

and the Four Last Things by the Early Netherlandish artist Hieronymus

Bosch. The painting is an oil on wood panel and is held in the Prado

Museum in Madrid, Spain.

「病い研究とポリフォニー: ミハイル・バフチンから刺激を受けて」は、こちらにありま す。英文版は"Mikhail Bakhtin’s Concept of Polyphony and Studies of Illness Narrative: An anthropologist’s Notes" にリンクします。

Mikhail Bakhtin's Shadow in Our Illness Narrative, 2022.

La sombra de Mikhail Bajtín en la narrativa de nuestra enfermedad, edición seria

La sombra de Mikhail Bajtín en la narrativa

de nuestra enfermedad: edición chistosa

|

1 我々の病いの語りにおけるミハイル・バフチンの影 池田光穂 ——「ある町にふたりの人があって、ひとりは富み、ひとりは貧しかった。富んでいる人は非常に多くの羊と牛を持っていたが、貧しい人は自分が買った一頭の 小さい雌の小羊のほかは何も持っていなかった。貧しい人がその羊を育てたので、その小羊は彼とその子供たちと共に成長し、彼の食物を食べ、彼のわんから飲 み、彼のふところで寝て、彼にとってまるで娘のようであった。時に、ひとりの旅びとが、その富んでいる人のもとにきたが、自分の羊または牛のうちから一頭 を取って、自分の所にきた旅びとのために調理することを惜しみ、その貧しい人の小羊を取って、これを自分の所にきた人のために調理した」(サムエル記 [下]12:1-4。新共同訳ただし一部表現を変えた)。 旧約聖書の話をここまで聞いて(読んで)、何か中断があって席を外さざるを得なくなった時、この人は、その話のことが気になって、早く続きを聴きたくなる だろう——実際に数日前に僕が経験したことである。物語は一旦それに耳を傾け、話に没入した瞬間からその聴者=リスナーあるいは読者を呪縛して話さない特 徴をもつ。私は、この教育講演で、そのことについて物語ろう。 |

|

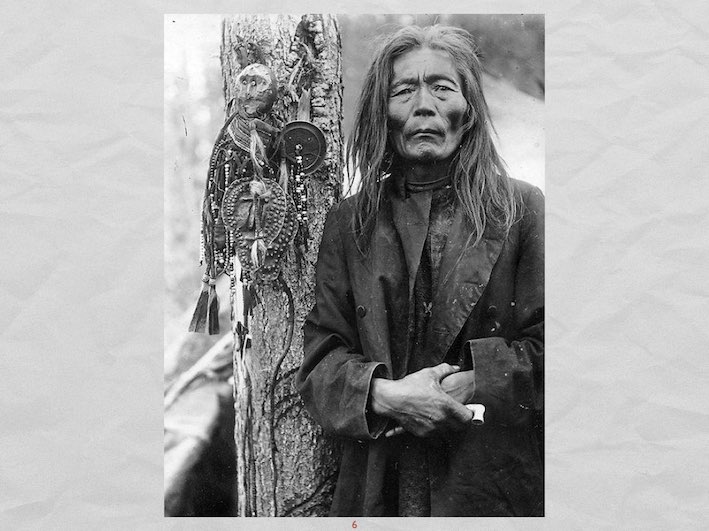

2 1.はじめに:ヒポクラテスの「神聖病について」とNBMの位相 ヒポクラテスの著作に「神聖病について」がある。この書はシャーマンの治療への批判の書といわれる。それは、隠喩の力をつかって病気を治療するヒポクラ テス派のライバルと言えるシャーマン治療の論理を、「神聖病」は体液説による説明が可能であり、その理論をもってシャーマニズムの治療を論駁するというス タイルをとる。体液説による説明で論破する基本的スタイルとは、体液説で病気のメカニズムが説明できるために、それに対する対処療法を通して、病気が「治 療」できるというものである。 さて、ここで僕はシャーマンによる治療=世界最古の治療システムであると仮定しよう。その世界最古の治療システムとは、言語その他を使って(操って)、 隠喩的想像力による治癒を試みるものである。シャーマンがおこなう治療システムが、シャーマニズムである。そのもっとも著名な事例は、スウェーデンの民族 誌学者Nils M. Holmer y S. Henry Wassén のクナ先住民の難産の女性に呼びかけるシャーマンの歌 に関するレヴィ=ストロースの解釈だろう。シャーマンの治療に効果を認めようと一切の効果を否定しようと、シャーマンによる治療システムの普遍性と、その 歴史的古さ、根源性に疑問を挟む者はすくないと思われる。唯一、数少ない例外は、歴史現象と理解の構築主義者と呼ばれる人たちである。 |

|

3 では、シャーマンの治療における言語活動はどのような位置を占めるのだろうか?呪文(チャーム)すなわち英語のcharm は(1)お守り(護符)という表象化されたものと、(2)呪文という言葉(音声の力)の2つの意味をもつ。そのチャームの機能とは、超自然的な媒介/介在 であり、操作そのものである。さて、シャーマンの治療概念には、自然治癒という説明がない(私の「人は複雑に病み、単純に治癒する/死ぬる」というテーゼ を参照)。シャーマン的な疾病論には、病気には必ず原因があり、その原因をシャーマンは説明したり、しなかったりするが、治療法はその原因を取り除くこと であり、それをのぞけば治癒が訪れることについてはその多くを説明する。超自然的な媒介/介在を想定する治療システムは、自然治療=勝手になおるのではな く、仮定法的なトライアルを伴うことが多いが、クライアントを含めて、すべて「効果がある/効果がない」という判別に心を砕く。つまり、ディビッド・ ヒュームの因果論的議論批判、つまりすべて心的構築物=心の持ち方次第という客観的世界を何らかの因果性があると僕たちは錯認しているという批判に対し て、シャーマニズムによる説明原理によると、あらゆる現象には、原因があり、その現象を取り除くとことが治癒への道だという。したがって、シャーマンの疾 病論と西洋生物医学の原理と言われているコッホの三原則による説明原理は、論理の説明のタイプとしては同型であるのだ。 |

|

4 さて、おさらいであるが、このあらゆる現象には、原因があり、その現象を取り除くとことが治癒への道ということが、当事者(患い人、癒し人、見守り人の 三者)が使う言語や、さまざまなお守り=表象=記号=言語によって表現されている。したがって、シャーマンの治療を単純に命題化して言えば、「シャーマニ ズムによる治療は、言語による治療である」ということができる。冒頭のヒポクラテスの「神聖病について」を読めば、シャーマン治療に対して、ヒポクラテス 派の疾病概念は徹頭徹尾、体液論=唯物論的説明ですべて事足りる理論体系をもっている。つまり、ヒポクラテス派の治療者になることは、発話障害者つまり 「唖(mute)」や「聾唖(deaf-mute)」も——診断に耳を使うことが別のテクノロジーで代替され音声言語以外でもメッセージを伝えることがで きる技術が十分に確立した現在では——まったく欠格条項にならないことがわかるだろう。インフォームド・コンセントの時代になっても、患者と上手く話せな い医師が、それなりに業務に遂行できるのは、生物医学の革命があろうとなかろうと、現代の医師は全くのヒポクラテス派の医師の末裔なのである。したがって 現代の医師は機能的聾唖であり、身体的聾唖の人を医師として排除する理由にはならないことになる。 |

|

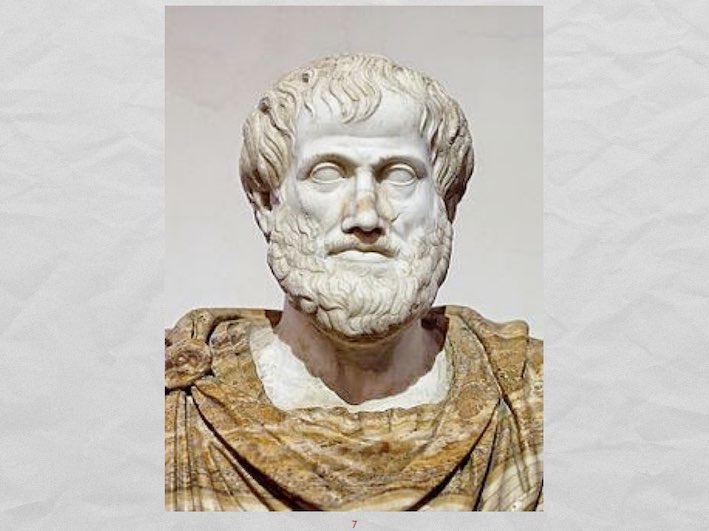

5 さて、そこまで議論の材料が揃うと、シャーマンの治療において、言語を通したナラティブというのは非常に重要な意味をもつことがわかるだろう。つまり、 シャーマンの医療はナラティブ・ベースド・メディスンそのものなのである。アリストテレスの三段論法を使って整理しよう。【大前提】シャーマンの治療は世 界最古の医療である、【小前提】シャーマンの治療はナラティブ・ベースド・メディスンである。つまり【結論】ナラティブ・ベースド・メディスン(NBM) とは、じつは世界最古の医療にほかならなかったのだ。したがって、現代医療のNBMの信奉者がしばしばいう「ナラティブ・ターンの誕生:つまり過度な EBMの普及が人間精神を疎外したために、その問題を克服するものとしてNBMが新しく生まれた」というのは「現代の神話」つまり法螺・寓話・物語 (fabula)であり、事実はまったくちがう。NBMは世界最古の由緒ある治療システムであり、人類の知的遺産の偉大なレパートリーあるいはアート(技 芸)の一つある。 |

|

6 2.語りがもつ権力性について 語り一般ではなく、僕たちが「病いの語り」について、聞く時、急に構えてしまう/そう感じるのは、なぜだろうか?言い方を変えると、語り一般がもつ、価 値中立的な独自のジャンル内で起こることよりも、「病いの語り」というジャンル内での発話が、我々にとってより固い、あるいは頑固な心証をもつのはなぜな のだろうか?どうも、「病いの語り」は語り一般よりも狭量で頑固ではあるが、聴く人の心を掻きむしるという点でよりパワフル(=影響力を与える)なジャン ルなような気がする。はたして、病いの語りが、今日において強い影響力を与える、すなわちある特定のジャンルにおいて、その発話が特権化する理由はなぜな のだろうか? |

|

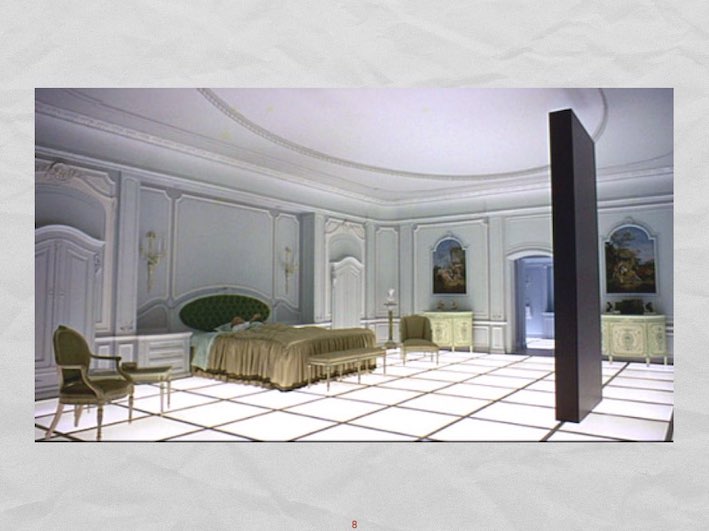

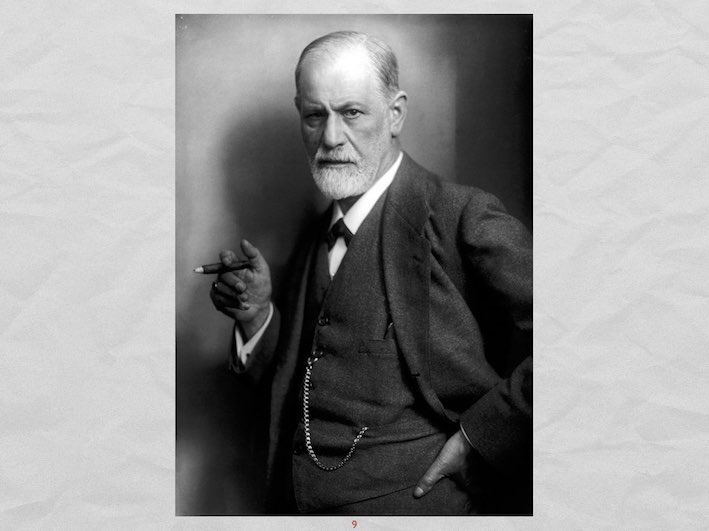

7 冒頭で、NBMは人類最古の医療と言ったので、実際はナラティブ・ターンなどは現実には存在しないのだが、僕の議論の都合上、ナラティブ・ターンという モノリス——『2001年宇宙の旅』に登場する黒色板——が現代に登場したという物語(fabula)をここでは採用しておくとしよう。このナラティブ・ ターンの登場時期(1990年代の前半)と、医療分野における語り研究や語りを焦点化した臨床の専門家(Narrative-Based Medicine, NBM)の台頭はほぼ同じ時期のような気がする。ナラティブ・ターンは1990年代の前半ごろに指摘されるようになった学術ジャーゴンである。ナラティブ =物語る行為や物語に議論が焦点化されて、みんなの研究関心や実践が、ナラティブ中心に回りだす現象やブームを指して、そう呼ぶことができる。家族療法家 の医師である英国のジョン・ローナーによると、他の医療や社会科学とは異なり、精神療法においては、ナラティブを治療/加療/分析などの実践に使うことは 古くからあったので、ナラティブ・ターンを論じても、精神療法とそれ意外の分野では、ナラティブに対する基本姿勢が異なるという。つまり、古くは、ジーグ ムンド・フロイトによる「会話による治療」――ただし命名者は彼の患者のベルタ・パッペンハイム(Bertha Pappenheim)――がすでに確立していたからである。社会科学では、フィールドワークの方法論である、ライフヒストリー研究法に造詣が深く、また 研究論文・研究書も多く出版しているケネス・プラマー(ケン・プラマー)などの方法論の普及が、それによる研究論文・研究書が出版されて、今日におけるよ うなナラティブ研究ブームを生んだと考えられる。 |

|

8 だが、語りへの着目は、はたして研究家と臨床家の両方を喜ばして、患者当事者に恩恵を齎さなかったのかというと必ずしもそも言えまい。病いの語りがもつ 可能性と限界を――現時点において――適切に評定しておくことは、そのようなナラティブに希望を見出す人たちに、なんらかの恩恵をもたらすものと考えられ る。そのためには、ナラティブの問題性について先にあぶり出しておくことが得策である。病いの語りの特権化が生む危険性は、ナラティブがうみだす「3つの ポイエーシス」に関係すると思われる。すなわち、(i)語る主体の形成、(ii)語られた物語の固定化、(iii)語られるジャンルの形成、の3つの観点 に注目することである。 (i)語る主体の形成 (ii)語られた物語の固定化 (iii)語られるジャンルの形成 病いの語りは、当事者を主題化・特権化するようにみえて、ほんとうは物語のなかに物象化されて、都合のよい管理可能な領域となり、中立化させられてしま うのではないか、という危惧がある。 またしてもヴァルター・ベンヤミンが憑依する Cristo de San Juan de la Cruz |

|

9 3.語る/聞くアイデンティティの構築について そして、このようなことを起こす現象の背景にあることを考えるべきかもしれない。それは、病いの語りをうむ、いわばジェネレイター(発生機)たる「語る 主体」に起こっていることがらについて考えることである。それを私は「アイデンティティ主義」と呼ぶ。そのアイデンティティは、語りの3つのポイエーシス に対応する、3つの強制力(フォース=権力)があるのではないかと、僕は考える。すなわち、(i)病いの語りというジャンルが生む「語る主体」というアイ デンティティ形成を、つまり当の語り手に強制するのではないかという〈役割の強制〉が第1点。(ii)語りのジャンルで定式化された語りの図式を内面化す る〈語るスキームの強制〉が第2点。そして(iii)語るジャンルの構成員であることを自覚させる制度である〈成員であることの強制〉が、第3点である。 (i)病いの語りというジャンルが生む「語る主体」というアイデンティティ形成を、当の語り手に強制するのではないかという〈役割の強制〉。 (ii)語りのジャンルで定式化された語りの図式を内面化する〈語るスキームの強制〉。 (iii)語るジャンルの構成員であることを自覚させる制度である〈成員であることの強制〉、の3つです。 |

|

10 語る主体のなかに、起こっているこのアイデンティティ主義とは、いったい何なのだろうか?それは、まず第一に、アイデンティ ティは、同一性(=単声性) に回収する、近代理性が用意した人間志向のエコノミーなのではないかということである。そのことを自覚した時に、アイデンティティ主義に抵抗するひとつの 方法として考えられることは、「語る主体」を非同一性ないしは多声的な存在として、その都度、生成として、過程として捉える視点を獲得することではないだ ろうか。ただし、これはあくまでも思考実験上のアイディアである。僕は、このアイディアを――彼らの思想を適切に理解している自信はそれほどないのだが ――ミハイル・バフチンと、ジル・ドゥールズらの思想から影響を受けている。私のこのような危惧――語りの同一性・単声性への強制回収――を克服してくれ る希望を次のような命題で表現してもよいだろう:「すべての語りのジャンルが単声アイデンティティ主義に凝り固まっているわけではない」と。すなわち、多 声的語り、複眼的視点、複数の解決法への模索という中に、語る主体とその状況、さらにはそのジャンルに向かう強制力としての「アイデンティティ主義」を克 服する可能性があるのではないか。多声的(polyphonic)な語りとしての物語のジャンルがあるではないか。同一性に回帰しない、過程としての語 り、生成としての語りの可能性の模索する余地があるのではないか。したがって、ここでの中間的なまとめは、病いの語りのみならず、「{語る存在}を聴く存 在」――医療社会学者や臨床家たち――の生成変化に着目しよう、ということになる。我々が調査を通して知る「語る存在」である患者がアイデンティティ主義 の呪縛から解放された/されつつある時を想像してみましょう。そこでは「患者の声を聴く存在」である医療者の翻訳や解釈の行為の中にも変化が生じるはずで す。病いの語りの研究とは、病いの語りの発信源である当事者やその家族の語りを研究するだけでなく、「{語る存在}を聴く存在」の語りにも気を使うべきで ある。さらには、そのような臨床の文脈をこえて「病むこと一般」を語るマスメディアや市井の人の語りもまた「病いの語り」のジャンルに拡張されるだろう。 しかし、その時に、近未来の僕たちは「病いの語り」という領域確定などというものは、僕たちが恣意的に引いた線引きのなかで「おおっ!これこそ真の病いの 語りじゃ!」とお宝鑑定団よろしくありもしない真贋論争に現をぬかすことになり、足もとにいる「人類最古の医療システムとしてのNBM」の本当の姿を見失 うことになる。ちょうどEBMに現をぬかす生物医学者が「病いを観て病人全体を看ることをしなくなった」ように。 |

|

11 4.語りがもつ実践の構造 「病いの語り」とは、身体・心・精神そして世界存在の意味についての表象であると言うことができる。つまり、話者による環境世界とのコミュニケーション である。しかしながら同時に、「語る」という行為は「聴く者」あるいは「読む者」への話者・表現者による働きかけをするという意味での言説実践でもある。 つまり、話者による他者とのコミュニケーション行為である。振り返ってみれば、我々の日常生活には、じつに夥しい「病いの語り」がある。それらの中で語ら れている病いの経験とは、我々自身の〈遠い経験〉から〈近い経験〉まで、多様にある。(〈遠い経験〉と〈近い経験〉は、ともにC・ギアーツ(Geertz 1974)の言葉:もともとはハインツ・コフートの用語である) 「大まかに言えば、〈近い=経験〉(experience-near)という概念は、ある人、つまり患者、被調査者、僕の業界用語での情報提供者すなわ ちインフォーマントが、自分や自分の仲間が見たり感じたり考えたり想像したりすることを表現する際に、自然に無理なく使い、他人が同様に使った場合にもや はり容易に理解できるような概念のことである。他方、〈遠い=経験〉という概念は、何らかの専門家、つまり分析医、実験者、民族誌学者、また神父やイデオ ロギー論者でも踏まれるが、その専門家たちが、その科学的、哲学的、また実際的目的を果たすために用いるような概念のことである。「愛」は〈近い=経験〉 であり、「カセクシス対象」は〈遠い=経験〉である。「社会成層」や、大抵の人にとってはおそらく「宗教」も(「宗教体系」なら間違いない)〈遠い=経 験〉である。「カースト」や「涅槃」は、少なくともヒンドゥー教徒や仏教徒にとっては〈近い=経験〉であるとギアーツは言う 。(ギアーツ『ローカルノレッジ』邦訳、p.100、岩波書店、1999年) |

|

12 話者による他者とのコミュニケーションとしての「病いの語り」に関する数多くの素材を提供してきたのは文学である。フィクションあるいはノンフィクショ ンを問わず文学は、この種の言説実践が人々の想像力に働きかける作用を通して、我々の日常世界における社会的行為に多大なる影響をもたらしている。他方、 話者による環境世界とのコミュニケーションとしての「病いの語り」に焦点化するジャンルは哲学である。哲学(とりわけ現象学的なアプローチ)は、哲学者自 身の経験や思索をも含めて、このことに関する多様な理論を提供してきた。文学と哲学における「病いの語り」とは、それ自体が「病いの語り」を反省的にとら え直すメタ理論的行為を形成しているために、「病いの語り」という理論ジャンルを非常に豊かに構成してきたとも言える。 ・ジョン・オースティン |

|

13 その後、僕は、ミハイル・バフチンのドストエフスキー論(1929)からインスピレーションを受けて、語りがもつ「実践の創造」について関心が広がっ た。そして、なぜ、実践が生まれるのかについて、ジョン・オースティンの言語行為論を応用すれば、簡単に説明は付くはずでないかとも、思いを馳せた。ま ず、行為遂行的発語(performative utterance)と事実確認的発話(constative utterance)は、ある一人の人間においても、それに関わる人の存在を前にしてはなりたちものである。私の関心は、バフチンが指摘された、ドストエ フスキー文学のポリフォニー論そのものよりも、そこで指摘されている、登場人物=主人公たちが、それぞれに固有の主体性をもち、著者であるドストエフス キーから自由になることが、いかにして可能になったのかということだ。あるいは、バフチンは、どのようなことを証拠にそのような確信に至ったのかというこ とだ。つまり、発話主体が、語りを通してどのようにして自己を自由な存在にするのかということである。 |

|

14 これは僕の予感なのではあるが、それは、まず、物語 は、「出来事」についての「語り」という二重性をもつことにある。それゆえ、語りそのものが、何らかの形で、自分自身を含む出来事を作り上げる能力 (conatus)をもつ。そして、それらの語る主体のみで自足的=自律的なものなのではなくて、つねに他者の存在を媒介にしてするために、語りとは他者 抜きに自立してありえることはないということだ。患者の語る逐語録のテキストのかたまりは、分厚いプリントアウトを通してつまり視覚表象を通して、自律的 な単体の患者の語り(=モノ語りのうちの「モノ」である)が本当にあるのだと錯認してしまう。他方で、この錯認は、会話分析者にとっては福音である。その ような分厚いテキストは——モーリス・ブランショが言うように——語りは出来事そのものであるということを、僕たち自身に確信させるからである。 5.ポリフォニーの構造と実践 フョードル・ドストエフスキー(1821-1881)作品のなかにみられるポリフォニー概念という特徴をはじめて指摘した『ドストエフスキーの創作の問 題』1929年。この著作は、ミハイル・バフチンの本名で1929年に公刊されたものである。その後、スターリン時代では、さまざまな検閲の問題などがあ り、バフチンにはこの他に他人名義での本の出版がいくつかある。その34年後に『ドストエフスキーの詩学の諸問題』として増補改訂版が1963年に再版さ れたが、章立ても異なり、1929年版に使われていた現象学の関連用語が姿を消すなど、大幅な変更がおこなわれている。とりわけ、大きな変化とは、 1963年にはカーニバル論が加筆されていることである。バフチンのポリフォニー論や言語論を知るには1929年の最初のヴァージョンのほうが良好なテキ ストになっているという(桑野 2013:347)。そのため、僕の発表ではこの原著1929年版の翻訳の内容に従うこととする。 |

|

15 この本には、これまでの読者や解説者が触れられることが少なかった気になるポイントが少なくとも私(池田)には、最低2点以上あると思われる:(1) 《ポリフォニー概念をモノロジックな思考でまとめあげることの困難さ》について、他ならぬバフチンがうすうす気づいていたこと。そして、(2)ドストエフ スキー小説における創造的なポリフォニー性の実現は、多声性概念にあるというよりも、作者性や著者のオリジナリティー賞賛という(モノロジックな)論評の 範囲を超えて、作品の中の主人公が主体性をもって、読者である(バフチンならびに)我々に直接《呼びかけ》ることができる機能や形態をもつようになるに は、どのような条件をクリアするのかについて、バフチン自身が十分に説明できていないことである。まさに「『ドストエフスキーの創作の問題』の問題」があ るということだ(先に述べた「{{語る存在}を聴く存在}」の外延をどのように証明できるのかという問題である)。 この本のテーゼともいえる「3つの契機」(p.73)について彼は指摘している。それはすなわち、 1)「ポリフォニー的構想という条件下における主人公とその声の相対的な自由と自立性」、 2)「ポリフォニー的構想におけるイデーの特殊な位置づけ」、 3)「小説という全体を形成している新しい結合原理」である。 ドストエフスキーの作品の特徴は、次のような引用を通して、もっとも賞賛される。それはあたかもバフチンによる散文によるドストエフスキー頌歌のごとくで ある。 ——「ドストエフスキーとは、ポリフォニー小説の創造者なのである。ドストエフスキーは本質的に新しい小説ジャンルをつくりだした。だからこそ、その創作 はいかなる枠にも収まらないし、わたしたちがヨーロッパ小説の諸現象にあてがうのに慣れているような文学史的図式のどれにも従わない。ドストエフスキーの 作品に登場する主人公の声は、通常のタイプの小説ならば、主人公の声にたいしてではなく作者自身の声にたいしてほどこされているような構成がほどこされて いる。自分自身や世界についての主人公の言葉は、通常の作者の言葉とおなじように十全な重みをもっている。すなわち、主人公の言葉は、性格描写のひとつと して、主人公の客体的な像に従属したりしてはいない」(p.19) ——「このようにして、ドストエフスキーにおける小説の構造のすべての要素はきわめて独特なものとなっている。すべての要素が、ドストエフスキーだけが徹 底的に広く深く提起し解決することができた新たな芸術的課題――すなわちポリフォニー的世界を構成し、ヨーロッパの基本的にはモノローグ的な(あるいはホ モフォニー的な)小説の既成の諸形式を破壊するという課題――に規定されているのである」(Pp.20-21)。 そして、それは時代というものが創りだしたのだという——マックス・ウェーバーふうに言えば、ドストエフスキーの生きた時代がポリフォニー的思想=イデ オロギーを要求したのだ。 |

|

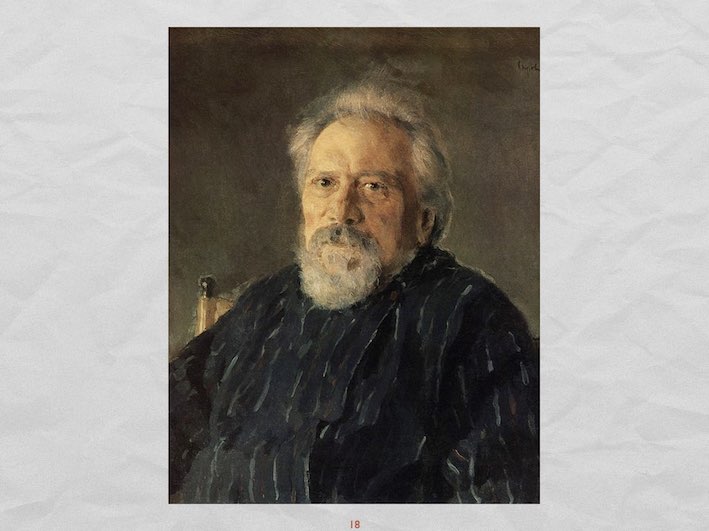

16 6.香西豊子「アイヌはなぜ「山に逃げた」か?」論文の分析と講釈 岩波書店の雑誌『思想』(No.1017, 2009年)に収載された香西(こうざい)さんの論文は、有り体に言えば、幕末の蝦夷というフロンティアにおける幕府のパターナリズムにもとづく種痘政策 における「接種」に、先住民たるアイヌはなぜ逃亡したのか?という歴史的審問に答えようとするものだ。その答えは、これも有り体に言えば、逃亡という身振 り(=沈黙の言語)こそが植民地統治政府に対するアイヌの抵抗の「話し言葉(parole)」だったということになる。ポストコロニアル研究に足をつっこ む研究者が、香西の論文を論評すれば、シャモ(和人)による記録だけでアイヌはどこにいるのだろうか?そしてガヤトリ・スピバックの著作のタイトルをその まま流用して「サバルタンとしてのアイヌは語れないのでしょうか?」と、この論文に審問を投げかけるかもしれない。しかし。もっと素朴な審問も可能であ る。この発表の冒頭の旧約聖書からの引用を中途半端に聞いた僕たちは「羊を奪われた貧乏人」はその後どうなったのですか?!と聞いてみたくなるように、 「それで(山に逃げた)アイヌたちはその後どうなったのでしょうか?」を香西に聞き返したくなる。それに論文の筆者が、どう答えるにせよ、日本におけるコ ロニアル・ヒストリーの貴重な語り部として香西をここに位置づけてみたい。そのための参照点になるのはヴァルター・ベンヤミン(1892-1940)が 1936年に描いた物語作家ニコライ・レスコフ(Nikolai Leskov, 1831-1895)である。レスコフはドストエフスキー(1821-1881)とほぼ同時代人でドストエフスキーよりも10歳若いが、おなじ(サンクト が冠されるはるか以前のレニングラード以前の同じ都市である)ペテルブルグ出身である。ベンヤミンはレスコフがなくなる3年前に生まれているので、おじい ちゃんと孫ぐらいの年齢差があるし、ベンヤミンはベルリン生まれのユダヤ人である。 |

|

17 ベンヤミン好きの人にはよく知られているが、ベンヤミンのレスコフへの傾斜は、彼の古いタイプのジャーナリスティックな物語作家としての位置づけと関心 があるようだ。つまり、物語作家とは語りを聞いた人のアウラを紡ぎだし僕たちに伝える職人芸の名人であり、そのような文芸ジャンルは、現在ではもうすでに 過去のものになっているというものだ。ベンヤミンの盟友で彼の遺稿管理者であったハンナ・アーレントは、レスコフ論の翻訳から引用しつつ「消えゆくものの なかにみる新しい美(new beauty in what is vanishing)」へのベンヤミンの関心を指摘している。ベンヤミンはレスコフのなかに、僕たちが「羊を奪われた貧乏人」の行く末に深い興味を抱くよ うに、物語の(語り手のことよりも)聞き手の心=精神=頭脳のなかに去来する深いインパクトのことを問題にしている。 「聞き手の語り手に対する素朴な関係は語られたことを覚えておこうという関心によって支配されている、ということは、これまでほとんど顧みられることがな かった。無心な聞き手にとって重要な点は、話を再現する可能性を確保することだ。記憶(ゲデヒトニス)こそ、他の何ものにもまして叙事的な能力である。す べてを包括する記憶によってのみ、叙事文学は、一方では事物の成り行きをわがものとし、他方ではそれら事物の消滅、すなわち死の暴力と和解することができ る」――ヴァルター・ベンヤミン「物語作家」1936年。 このように「消えゆくもののなかにみる新しい美」とは、ベンヤミンの著名な評論「複製技術時代における芸術」論の中のアウラのイメージと被り、それらは 記憶を通して死の暴力と和解するという「語り」を伝えることが癒しを齎すものだというメッセージを強く伝えている。 |

|

18 パラフレイズすると、これこそ歴史家が記述された文書にある言語の解読をとおして、論文という具体的な言葉(パロール)を紡ぎだす作業を通しておこなっ ていることなのだ。私には伝記作家としてのニコライ・レスコフと、歴史学者の香西豊子[と幕末の蝦夷探検家・歴史家である松浦武四郎]の「対位法的読解」 が必要であるように思われる。そして、そこからいくつかのポストコロニアル時代の歴史家の課題が見えてくる;(a)先住民アイヌのナラティブを、植民者= 支配者による「歴史的身振りの記述=史料」から読み解くことの可能性と限界(=不可能)について考えること。(b)先住民アイヌのナラティブを、先住民の 歴史的主体=アイデンティティとして、構成することの可能性と限界(=不可能)を考えること。(c)先住民アイヌのナラティブを、先住民の歴史的視座= 「『山』からの眺め」(pp.94-95)=パースペクティヴとして捉えることの、可能性と限界(=不可能)を考えること。(d)それらから総合される、 歴史的アイデンティティ概念の可能性と限界(=不可能)を考えること。それでもなお(e)アイヌという「不在の語り=亡霊の声」に、「耳を傾ける=聴く」 ことの意味は何かと考えることである。彼女の論文の中に、アイヌの身振り以外に、不在であるアイヌが唯一語るのは、論文末にある松浦武四郎が「語る」シコ ツアイノの「スカース」としての語りの記述である。スカースとは、ミハイル・バフチンの時代に、ロシア・フォルマリストを含む同時代の文学研究者がよく テーマにとりあげた、文中に他者の声が口頭形式をもって語られる文章表現のことである。つまりスカースとは、有り体に言えば日本語表現における鍵括弧を とった直接話法表現である。バフチンによるとスカースは「他者のことばへの定位にほかならず、その結果として話しことばへの定位」になっている、つまり、 物語作家は、他者の言葉を引用するうちに、他者の口まねするようになるのだ。 |

|

19 そのアイヌにおける長命を保つシコツアイノの語り口を香西が引用しているが、私も別の現代文翻訳から引用してみたい。長命と聞けば社会関係資本の重要性 を声高に主張するハーバード大学公衆衛生学校の疫学者ならびっくらこくような、社会関係資本を限りなくゼロに縮減したシコツアイノはその長命を保ちたい理 由は、自分の欲望というよりも自分の「民族」の行く末を知りたいという欲望に取り憑かれているかのようである。以下は、更科源蔵と吉田豊の書き下し文であ る。 ——「わしは四十七、八になりますが、これまでにも世の中がいろいろと変わるのを見てきました。あと四十年、五十年と生きていれば、さだめしいろいろなこ とを見聞できると思って長生きを願っているのです。衣食住の望みはなにもありませぬ。ただ、この蝦夷地の行く末を見届けたいだけであります。そう思ってい るうちに松前藩の支配は終わり、蝦夷地は江戸のご領分となりました。そうなれば、こんどはアイヌの面倒をよくみてくださるかと思い、山を降りて里で話を聞 いてみたところ、下々の者を痛めつけるやり方は、松前藩のころとさして変わってはおりませぬ。このようなことでは、昔あったように、ロシア人やその他の外 国人どもがやってきて、アイヌを手なずけたならば、この蝦夷地はどうなってしまうことやらと、それを見届けたいがために、こうして長命を願っているのであ ります。また、このたびは、アイヌに月代(さかやき)を剃らせて髪を和人のようにせよとのことではありますが、当地のアイヌたちは、だれも剃ろうとはいた しません。それならばどのような姿に変えられるのじゃろうかと、それが心配であります」と涙を流し、ではおさらばと別れをつげて山に入ろうとするのであっ た」(『アイヌ人物誌』pp.338-339)。 松浦武四郎(1818-1888)は通辞をつけて、さらに、何年も後になって回顧しつつシコツアイノの語りを今に伝えている。ちなみにドストエフスキー よりも3歳年長の松浦武四郎が1844年から初めて蝦夷地に渡りアイヌを搾取しアビューズする北海道開拓使を批判して開拓判官を辞職する1870年までの 26年間に、彼は6度の渡航を実施し、150冊におよぶ調査記録を残している。ドストエフスキーと同時代の物語作家であったレスコフがスカースという表現 を巧みに使ったその同じ時期に極東のそのまた北方の武四郎が同じように、人びとの行く末を物語ろうとしたのは、単なる偶然の一致なのだろうか? |

|

20 7.終章:水俣からポリフォニーの世界へ 私はいま質的研究方法に関する授業——「訪問術A」でググってください——を学部高学年および大学院生を対象におこなってい る。これまでその授業で石牟 礼道子さん『苦海浄土』(1969)からのテキストを2度取りあげた。1度目は「第3章 ゆき女きき書」であり、二度目は「第1章 椿の海」の中の「四十 四号患者」の部分から収載した文章である。それらをグループ別に別れて音読し、叙述上の特徴を比較するという演習である。ともに、当事者や家族の不知火地 方の方言による語りと、患者の病状を報告した熊本大学医学部雑誌に収載された邦文の医学論文からなっていた。 「小説=フィクションである」という考え方に凝り固まった我がクラスの学生は、熊大医学部の論文が、当事者や周囲の人による方言の語りとともに、文学的 に加工されているのではないかと疑念をぶつけた。また鍵括弧で発話のようになっているものを、その人のオリジナルな記録ではなく、石牟礼の捜創作ではない かと訝った。そこで僕は、論文中の(中略)の指摘の存在や、出典の明記のために、実際に医学部図書館でアクセスしてみる必要性を説いた。語りについては、 レスコフ論同様、スカース表現が随所にみられ、伝聞よりもより直接取材に近い本人の語り口ではないかと指摘した。そして、この「小説」の出版の経緯を調 べ、石牟礼道子さんがどのような経歴を送ったのか、なぜこのような学生にとっては「奇矯」にみえる叙述のスタイルを採用したのかについて調べれば、学生の 疑問が解けるのではないかと示唆した。もちろん私はこれが正しい回答であるようには言わないようにした。詳しく研究したわけではないので学生と私がもって いる情報の違いは僅かしかないというのもその理由だがより重要なことは、その授業方法論にある。問題に基づく学習においては、教師(チューター)はこれか らどういう方向での学習の可能性があるか指摘するだけで、なにが正しい答えであるかという示唆は基本的に禁じ手にして、学生による自発的な学習を促さんが ためである(池田と徐 2017)。 学生たちの『苦海浄土』の記述との出会い経験における当惑とは裏腹に、この作品の世間的評価はとても高い。とりわけ私の同様の文化人類学者たちには、先 輩にも後輩にも多くの人が高評価をしており、「自分の生涯のなかで最も感銘を受けた作品」あるいは「世界最高峰文学(あるいは著述)」との声もこれまで聞 いてきた。池澤夏樹が「世界文学全集」(河出書房新社、2007-2011年)を編んだ時にも、日本文学の作品のなかで唯一選ばれたのがこの作品だとい う。そこに屋上屋を重ねる必要はない。このテキストを聖典化するのではなく、僕の現今の関心である『苦海浄土』のポリフォニー性というものを検証してみた いのである。 さて、私の所感では、登場人物の方言による直接話法表現は、それぞれ確かにインパクトは強いが、バフチンのドストエフスキー論をポリフォニーと主張した ような作品のなかの人物が齎す多声性はそれほど強い発話の個性というものがない。彼/彼女らが抱えている苦境は、むしろ水俣病の被害者・犠牲者が共有する 苦悩の統一的表現のなかに回収されるような気がする。それにくらべて、先の医学論文の引用のように、この作品の中にある、めまぐるしく描写の視点が変わ る、曼荼羅のような印象を得るのは、むしろ、語りのフォームにおけるポリフォニー性が濃厚に込められているからではないか?その極端な対比が、冒頭にあげ た医学論文と当事者たちの語りを前後に併置される対位法的修辞である。『福音書共観表』のように上下あるいは左右にテキスト分けて、これらの極端に異なる テキストを併置してみて、分析することすら勧めてみたい気がする。あらゆる小説の読解がそうであるように、テキストになったものを分析する際に、経時的 (クロノロジカル)な時間秩序にいつも従う必要はないと考えられるからだ。これは、冒頭に触れた、コスタリカのクナ先住民のシャーマンの難産を治癒する歌 のように、ちょうど時空間のスケールが恣意的とも思えるぐらい詩歌の韻を踏むように前後したり拡大したりするように、分析もまた自由に視点を変えて多角的 に考えてみればということなのだ。 最初、学生たちは病人を記号に変えて個性を奪い生物化学的反応の「器」としてしかみない医学論文に拒絶反応を示した。しかしながら、熊大の医学部のさま ざまな研究者が取り組み、医学的な観点から救済の道を模索するための書記法として、これがあり、他ならぬ大学人が身に付ける論文の作法の、原初的な形態で あるとするならば、果たしてそれは学生にどう写るだろうか。すなわち、医学論文の形式叙述するスタイルに対する反感は、学生たちにとっては将来天に唾をす るような「反科学的」なものに写るかもしない。ハワード・サウル・ベッカーらの『白衣の学生(Boys in white)』(1961)のように、医学生を洗脳せずとも、医学生は医師のイデオロギーとハビトゥスを教育のプロセスをとおして身につけていくのであ り、そのことを彼らへのインタビューと観察をとおして理解可能なものになるのである。 |

|

21 『苦海浄土』に戻ろう。他方、患者の個性ある豊かな語りであっても、当初感染症(伝染病)の疑いが持たれ——これは医学的判断よりも社会防衛的予防措置 であったことが事後的に分かる——おなじ隔離された結核病棟の入院患者から軽蔑され、嗤われ者になる水俣病被害者の経験を読む事は、その方言による表現が 臨場感に溢れるものであることから、非常に苦痛がともなう。方言の語彙がわからなくても前後のコンテクストからその雰囲気が語りの中に読めてしまうからで ある。この冷たい記述と痛い記述——コフートの〈遠い経験〉と〈近い経験〉——を架橋するものは、両方とも水俣病の犠牲者であるという媒介項である。その 語りこそが媒介(メディア)であるということは先に触れた。 天草で生まれて水俣での代用教員を経た石牟礼道子(1927- )を水俣というクロノトポスに引きずり込んだのは、谷川雁らによるサークル村の文芸活動である。石牟礼よりも7歳若い原田正純(1934-2012)さん は、水俣への関わりへのイニシエーションをいつも「過酷な差別の現実を見てしまった」とさまざまなところで書いていた。「見てしまった以上」つまり「知っ てしまった」以上、もう後には引き返さないというわけである。当時の中曽根康弘(1918- )首相の三全総(第三次全国総合開発計画、1977年11月閣議決定)を『リゾート列島』(岩波新書、1990)で批判した環境経済学者の佐藤誠 (1944- )さんは、母校九州大学経済学部の学生時代に炭鉱労働者へのセツルメント活動をおこなっていたが、水俣での研究会の際に僕に「昔は汽車で、ここ水俣で下車 したら二度と自分の故郷には戻れないのではないかと思っていた」という。水俣への蠱惑と畏怖や厳粛さという敷き居の高さは、そのような両義的な語りの中で 強調されていた。 語りを聞いて、あるいは常に水俣病の被害者と伴走してきて自らその社会運動に関わってきた石牟礼さん、見たことから責任が生まれた原田さん。見たり聞い たりしたことを自らの言葉を通して表現する=物語ると同時に運動に関わるということは、オースティンの行為遂行の実践が、他者との関わりを通してスパイラ ル的な巻き込みを生起した実例である。当時の民主党政権すら、超党派で水俣病問題の「最終解決」にむけて全員の救済と賠償を通してそれ以降の認定患者を認 めようとしない動きをみせた。ただし「最終解決」という言葉はナチスドイツのユダヤ人問題もこう表現されたために私はこの用語法に非常に違和感があり使う べきではなかったと思うのだが。それに対して晩年の原田さんや、水俣病センター相思社の運動をさえた人たちは、このような実践の連関は決して終わることが ないという意味を込めて「水俣病問題は終わらない」ということを積極的に言い続けておられた。 |

|

22 冒頭において、ナラティブの基づく医療=ナラティブ・ベースド・メディシンは、世界最古の医療ゆえに、これからも絶えることがないだろうという僕の予測 を示唆した。その顰みに倣えば、人びとが物語を紡ぐ存在であるかぎり、ポリフォニーは終わらないし、またNBMも終わらないはずだからなのだ。私の話もこ こで終わるのは、それは講演時間という制約ゆえに終わるわけで、私の病いの物語=ナラティブに関するものも講演と同時に終わるわけではない。また、物語論 にも「最終解決」があるわけでもなかろう。私にとってのヒーローでありつづけているミハイル・バフチンは、臨終の死の床で、いつもお気に入りの物語を読ん でくれるように依頼したという。それはボッカチオ『デカメロン』の第1日第1話の公証人チャペレット氏の物語だという。七つの大罪を犯しても平気、犯罪者 の中の犯罪者とも言えるチャペレット氏が、死がやり残した罪をやり遂げようと修道僧を呼び臨終の懺悔をするの。人生の美談を語り、自分の唯一の小さな罪に 後悔するチャペレット氏の法螺話にすっかり騙された修道僧は、死後、街の人たちに彼の美談を物語り、とうとう法王庁にまでその美談が届き、聖人「聖チャペ レット」として列聖されたという物語である。 |

|

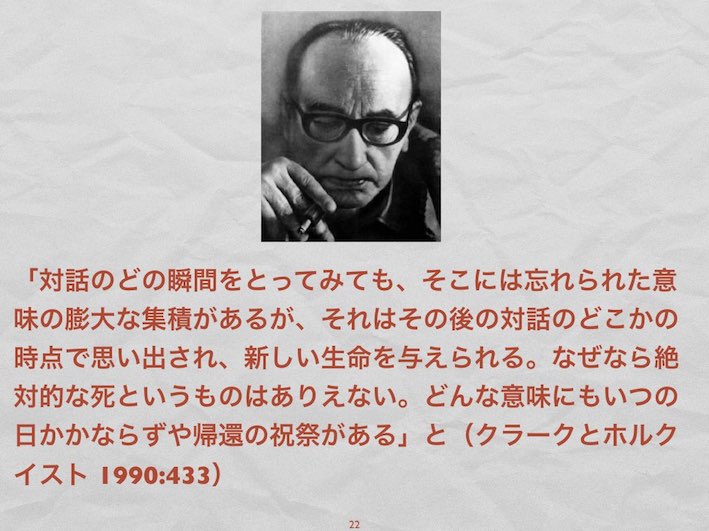

23 このエピソードは、バフチンの生涯を描いたカテリーナ・クラークとマイケル・ホルクイストの伝記から僕は知ったが、その本のエピローグには、彼の生涯最 後の論文の結びには、対話の永久なる更新性——なんどもなんども新しくなること——について触れた後に、こう締めくくられるという。 |

|

24 「対話のどの瞬間をとってみても、そこには忘れられた意味の膨大な集積があるが、それはその後の対話のどこかの時点で思い出され、新しい生命を与えられ る。なぜなら絶対的な死というものはありえない。どんな意味にもいつの日かかならずや帰還の祝祭がある」と(クラークとホルクイスト 1990:433) "At any present moment of the dialogue there are great masses of forgotten meanings, but these will be recalled again at a given moment in the dialogue's later course when it will be given new life. For nothing is absolutely dead: every meaning will someday have its homecoming festival." - Michael Bakhin |

|

25 このQRコードは、「病い研究とポリフォニー」のページのことです。このページの QRコードではありません。「病い研究とポリフォニー」の 冒頭にリンクすることで、このページに戻ることができます。 |

旧クレジット:池田光穂:病い研究とポリフォニー: ミ ハイル・バフチンから刺激を受けて(教育講演),第43回日 本保健医療社会学会、佛教大学二条キャンパス(京都市中京区)、2017年5月20日(招待講演)(→「研究業績・学会発表」165)英文タイトル:Michael Bakhtin’s concept of Polyphony and theory of Narrative in Medical Sociology

新クレジット:我々の病いの語りにおけるミハイル・

バフチンの影

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

++

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099