On

the debate Katsuichi HONDA v.s. Masao YAMAGUCHI

On

the debate Katsuichi HONDA v.s. Masao YAMAGUCHI

1970年代初頭におこなわれた、山口昌男と本多勝一の論争ほど、私にとって当時も今も虚しいものはない。私は、大学に入学 して山口昌男の論集 『人類学的思考』(筑摩書房版)に魅了され、『知の遠近法』『文化と両義性』さらには『本の神話学』に魅了されていった。しかし、私は高校生か大学予備校 時代に『思想の科学』において本多勝一の人類学批判を先に読んでおり、山口昌男の反論(=あえてて単純化すれば、自分は調査される側の迷惑や困惑を乗り越 えてあえて文化相対主義の立場に立つのだ)は、どう考えても分が悪く、あげく本多が属している朝日新聞を所詮体制側の大新聞(これは全共闘用語で「ブル新 [=ブルジョア新聞])と言いすてるやり方には、非常に違和感を覚えた(ことを覚えている)。

現時点では、資料収集の段階だが、この論 争は、その前後の本多とのベトナム戦争との関わりなどから今一度きちんと整理すべきだと思っている(→「本多勝一「調査され る者の眼」の読書ノート」「「調査する 者の眼:人類学批判の批判」ノート」)。

そのために、僕(池田)は、岡崎洋三さん

と共同して「本多

勝一と山口昌男の噛み合わない論争」CO*Design 6:13-32, 2019.を公刊するにいたった。

★クロノロジー

1940 ルース・ベネディクト『人種:科学と政治』Race : science and politics / by Ruth Benedict. -- Rev. ed., with The races of mankind, by Ruth Benedict and Gene Weltfish. -- Viking Press, 1945[1940]

1942(頃) 戦時情報局(United States Office of War Information)に、ルース・ベネディクトと共にロバート・ローウィが関わる。彼の著作、The German People は1945年に出版される(cf. Benedict's Chrysanthemum and the Sword )が、それは、彼の幼児体験とともにドイツ語話者の世界観を知ろうとするものだった。(また戦後はドイツを訪問している)

1942 Race and racism / Ruth Benedict. -- G. Routledge, 1942

1943 The races of mankind / by Ruth Benedict and Gene Weltfish. -- rev. ed. . -- Public Affairs Committee, 1946[1943]. -- (Public affairs pamphlet ; no. 85)

1944 6月「私(ベネディクト)は日本研究を付託された。日本人とはどのようなものか、文化人類学者として駆使することのできる手法を

総動員して説明せよ、とのことであった」角田訳(研究課題——日本『菊と刀』

16ページ)

1945 Robert Harry Lowie, The German People: A Social Portrait to 1914 (New York: Farrar & Rinehart, 1945); John F. Embree, The Japanese Nation: A Social Survey (New York: Farrar & Rinehart, 1945

1946 戦争中のOWIでの仕事をもとに(1945年の研究休暇を使って)ベネディクト、The Chrysanthemum and the Sword発刊。

1949 『菊と刀』をめぐっての書評(『民族学研究』14

(4):1-35/14:263-297(1949),

昭和25年5月発行岡書院発行)

1955 レヴィ=ストロース『悲しき熱帯』

1964 アメリカ陸軍、アジア・アフリカ・ラテンアメリカ、北アメリカ、ヨーロッパの31ヶ国における社会科学研究に4〜600万ドルの 予算を計上する(キャメロット計画:翌年から5ヶ年計画)。

1965 キャメロット計画の発覚と中止。AAA(ア

メリカ人類学連合)はラルフ・L・ビールズを委員長とする「調査研究の問題および倫理に関する倫理委員会」を組織。

1963 スーザン・ソンタグ「英雄としての文化人類学者」(レヴィ= ストロース論)『反解釈』所収/ Against interpretation, and other essays / Susan Sontag, New York : Anchor Books. 1966.

1968年8月 河出書房社『現代の理論』5巻7号(通巻55号)1968年8月号に、山口昌男「第三世界の文化」中に米国陸軍によるキャ

メロット計画(1965-1969)の報告。

1970年5月 本多、明治大学政経学部教授祖父江孝男と対談をおこない、週刊『明大新聞』1970年6月8日号から4回にわたって連載

1970年6月 本多勝一「調査される者の眼」『思想の 科学』1970年6月号、Pp.9-18, 1970年

1970年10月 山口昌男「調査する者の眼:人類学批判の批判」『展望』1970 年10月号(→筑摩版『人類学的思考』に所収)

1970年11月5日 清水昭俊「一つの人類学批判:山口氏の”人類学批判”によせて」東大(駒場)文化人類学教室壁新聞

1971年1月 池東信「殺され続けてきた私たちの言い分:山口昌男氏への提言」『現代の探検』1971年冬号(1月)

1971年8月 本多勝一「殺す者の眼:山口昌男の文章をめぐって」『展望』1971年8月号、後に『殺す側の論理』すずさわ書店 (1972)に収載。

1972年2月 津村 喬「<同化>する者の眼〔本多勝一,山口昌男論争によせて〕」『中央公論』87(2), 172-196, 1972-02

| 本多勝一と山口昌男の噛み合わない論争:

1970年の文化人類学と報道ジャーナリズム(池田による改稿) |

|

| 本多勝一と山口昌男の噛み合わない論争: 1970年の文化人類学と報道ジャーナリズム ____________________ 池田光穂 A Bizarre Debate between Mr. Honda vs. Mr. Yamaguchi in 1970s: The origin of dis-communication between Journalism and Cultural Anthropology in Japan ____________________ Mitsuho Ikeda この論考は、1970年におけるジャーナリスト本多勝一と文化人類学者山口昌男の論争がもたらした、今日まで続くジャーナリズムと文化人類学のディスコ ミュケーションの理由を考察するものである。まず同年6月に本多が、調査される者はフィールドで人類学者をいったいどのように見ているかという問いを投げ かけた。しかしながら、山口は、本多の論点をズラし、客体化された真理をめざす人類学者はその研究対象者や社会をどう見るのか、すなわちどう把握するの か、という異なった論点から4ヶ月後に意趣返しをする。山口の応答は答えになっていないと、本多は翌71年8月に所感を述べ、それには反論に値せずと議論 を打ち切った。筆者は、このほつれに対して、論争が置かれたベトナム反戦運動と脱植民地化状況の当時の歴史的状況を遡って解きほぐすことに挑戦する。 This article examines the unsuccessful debate between the journalist Katsuichi Honda and anthropologist Masao Yamaguchi from June to October 1970 including afterword of Honda's reply published at August 1971. The quintessence of Honda's inquiry, entitled as "The eyes of the investigated," was what the image of western and "white" anthropologists by the local people as informants who have been politically suppressed people under western colonial rules is. Four month later of publishing Honda's paper, famous polemic anthropologist Masao Yamaguchi at 39 years old wrote long essay with corresponding title, "The eyes of the investigator," which means Anthropologist's eyes. But Yamaguchi's essay could be read as Japanese anthropologist's self-justification with his impolite wordings (ad hominem) against Honda's inquiry. Ten month later Honda wrote his short reply for Yamaguchi's essay, but Honda expressed his disappointment that Yamaguchi could not contest with Honda's inquiry. At that time the debate was finished and never had been reopened. The author challenges to go back to 1970's debate scenery under decolonization and the anti-Vietnam Wars movement and to disentangle communicative cord between compassionate journalism and neutral-disguising cultural anthropology. キーワード__ 本多勝一、山口昌男、文化人類学批判、文化の客体化、脱植民地主義 Keyword __ Katsuichi HONDA, Masao YAMAGUCHI, objectification of culture, decolonization ____________________ 1.はじめに 本稿は、『思想の科学』1970年6月号に収載された本多勝一(Katsuichi HONDA, 1931- )による文化人類学批判である「調査される者の眼」と、文化人類学者・山口昌男(Masao YAMAGUCHI, 1931-2013)による反論「調査する者の眼:人類学批判の批判」(『展望』1970年10月号)のやり取りについて考察する。山口自身が、本多に名 指しされたわけではないにも関わらず、筑摩書房刊の月刊誌『展望』の当時編集長に就任した原田奈翁雄から「ああいう批判は人類学の側できちんと答えておく べき」と促されて書かれたものだという(山口2003:325)。その後、津村喬(1972)が、この論争を総括する「〈同化〉する者の眼」という論考を 『中央公論』1972年2月号に発表する。その間、津村(1972:176-177)によれば2本の山口昌男批判が発表された。本多の問題提起から14ヶ 月後に、本多(1972a)が『展望』に「殺す者の眼」を発表し、はぐらかした反論をした山口に失望の念を表明した。その後の山口からの反論はなかった。 1970年の論争から半世紀が経とうとしているが、文化人類学界では、散発的に思い出されるかのようにこのテーマについて、研究会などで聞かれるもの の、太田好信(2010:118, 261)による例外的な指摘を除いて、多くの文化人類学者が、このことについて真正面から掘り下げて議論することは少なかったように思われる。元早稲田大 学全共闘の活動家で、論争が起こった1970年に大学を中退した津村(1972)の論評はやや山口側に寄りつつも、本多の問いかけの重要性と、論争として 両者が十分には交錯、展開しなかった論点が、比較的公平に考量され、彼らが克服すべき点を要領よくまとめている。言い方を変えると、津村の論考は、当時の 水準にすれば、良質の文化人類学的観点から、それをよくまとめている。文化人類学者ではなかった津村が、本多の最初の審問に誠実に答えたという歴史的事実 を、今日の文化人類学者は厳粛に受け止めるべきだと、筆者たちは考える。ただし、文化人類学の西洋のメインストリームで当時からおこっていた人類学の植民 地主義批判、1980年代の「表象性の危機」、あるいは21世紀前後からはじまるポストコロニアル批判という流れの中では、さすがの津村の論考も古色蒼然 とする部分もみられることも確かである。本多の最初の審問は、人類学の問題に通底するからこそ、現在でも(とりわけ現代の文化人類学者は)真剣に取り組む べきだと考えるものである。 筆者が危惧していることは、この論争が、当時の日本の文化人類学が置かれた歴史的社会的文脈と学問の社会的機能と関連づけて再解釈されることなく、忘却 の彼方に置き去りにされつつあることだ。それゆえに、人類学は植民化の知的権力装置であるというナイーブな批判の蒸し返しが相変わらず起こっていることで ある。他方で、そのような言挙げそのものが全く理解できないという歴史的忘却(アムネジア)に、今日の文化人類学者のみならずジャーナリストも陥りつつあ る。文化人類学を学ぶ学生には、本多の批判のみならず戦後人類学のパイオニアであった山口の業績すら忘れられつつある始末だ。 本稿は、本多の最初の問いかけ「調査される者の眼に文化人類学者はどう映るのか」をめぐる、ジャーナリストと文化人類学者の対話を再活性化することを目 論みとする。なお、そのような認識のもとで、最初の本多「調査される者の眼」(1970b)と山口「調査する者の眼」(2003)のやりとりだけに焦点化 して議論をすることをお断りしておく。 2. 本多が「調査される者の眼」を書くまで 2.1 本多勝一とは誰のことか 本多勝一は現代日本の卓越したジャーナリストの一人である【1】 。ライターとしての本多の特色については、次の3つの点を指摘することができる。ひとつは、読者に強く支持され長く読み続がれてきたということ。本多がこ れまで朝日新聞に発表した記事や連載は読者の要望により単行本化され、やがて文庫になり、そして著作集の刊行に至ったものが多い。それらを俯瞰する全30 巻の『本多勝一集』[朝日新聞社, 1993-1999年]もある。ふたつめとしては、「知られざる」事実と出来事を報道した独自の切り口=修辞に長けたジャーナリストであることだ。この場 合の修辞は、後に述べるように、アリストテレスの弁論術に遡れるように言論で人を動かすという点で肯定的意味をもつ。三番目は、彼自身が報道を通して自己 成型(self-fashioning)していったことが、その文章の変遷の中にみられることだ。すなわち本多は事件報告者というよりも著者性が前面に出 た、顔のある【2】 ジャーナリストなのである。 本多は1958年10月に朝日新聞に入社後、東京本社で校閲部の仕事を経験し、翌59年4月、開設されたばかりの札幌の北海道支社において記者活動を始 めた。北海道時代に、連載「きたぐにの動物たち」が始まり、その担当を任される(本多 1982)。本多は入社3年にも満たない記者であったが、最終的には59回もの連載を成し遂げることに成功する。 1962年頃東京本社に転勤後する。山岳遭難報道でスクープをとり、この報道に対する褒賞として、本多は海外企画として、報道写真家の藤木高嶺を伴った 世界の辺境の民のたずねる取材の旅が認められた。その第一弾が、カナダ=エスキモー(現在ではイヌイットと呼ぶ)の探訪記事である。この連載が人気を博 し、本多の名は一気に全国的知られるようになる。翌1964年2月、同取材記事の単行本『カナダ・エスキモー』で菊池寛賞を受賞。その直後に出かけたイリ アンジャヤでの取材をもとにした単行本『ニューギニア高地人』が、同じ年の10月に出版される。その翌1965年1月には『アラビア遊牧民』が続く。この 3冊をもって朝日新聞社は「極限の民族」三部作と名付けている(本多 1967)。 本多は1967年ベトナム戦争を取材し、「戦争と民衆」のルポを発表する。この連載は翌年『戦場の村:ベトナム-戦争と民衆』として1968年5月に出版 され、全国的な反響を呼んだ。記事の英語やエスペラント語に翻訳する運動なども起こり、磯野富士子翻訳による"Vietnam : a voice from the villages : Senjo no mura "(48pp.)は、私家版として出版された。1968年朝日新聞編集委員【3】 。1969年にはアメリカを黒人の視点でみるルポ「黒い世界」を連載し、アメリカ先住民についての記事も発表する。アメリカへの訪問は、書名としても挑戦 的な『アメリカ合州国』として1970年12月に出版された【4】 。ベトナム戦争での1968年3月16日アメリカ陸軍大23歩兵師団20歩兵連隊第一大隊C中隊がベトナム・クアンガイ省ソンティン村ソンミ村で村民五百 強の人口のほとんどすべてを殺戮した虐殺事件を題材に「ソンミ事件に潜むもの」という論説記事を、事件の翌年に書く。1971年、日中戦争を中国人の視点 で捉える聞き書きルポ「中国の旅」を連載したが、批判のみならず脅迫を含めたそれまでにない反響を呼び起こす(本多 1972b)。以後、カンボジア大虐殺、環境問題、教育問題、アイヌ民族などのルポルタージュを手がけた。1991年に朝日新聞社を定年退職した。3年後 の1994年『週刊金曜日』の編集長についた。 2.2 本多の共感能力と自己創作性 彼の著作の読み方の一つとして、本多がどのように人格形成を行ない、いかなる自己成型をしたかということを理解することは重要だ。社会的な影響力を及ぼ したジャーナリストの報道力について考えてみる(岡崎 1990)。 1931年に長野県の伊那谷に生まれた本多は、高校2年生のときに初めての登山体験をする。このときの登攀記が最初の作品であった。第二作、山中での遭 難の記録である。遭難の危機にあって、このとき何かが変わったというふうに本多は後に回顧している。内的な「目覚め」や「覚醒」である。以後、彼はさらに 登山に熱中するようになり、未踏峰としてのエベレスト登頂を狙うという夢を抱く。登山が本多の内的な何かを覚醒させ、経験を記録し、他者に伝える、つまり 記述するというスタイルが形成されていったのだろう(本多 1973)。 京都大学において探検部を創設し、ヒマラヤ探検を行なったと述べたが、探検と登山はこの頃の本多にとっては同義的なものであったと言っても過言では無い だろう。「創造的な登山とは何か」は、目指すべき登山とは何かをめぐる、本多がはじめに所属していた京大山岳部の中でのパイオニアワーク志向の本多らと、 それに対して対立的な立場となった部員などとの熱い議論の中から生まれたものである。1958年デビュー作『知られざるヒマラヤ』は、梅棹忠夫らとの親交 に刺激を受けたものであり、彼の『モゴール族探検記』[1956年]には影響を受けたと述懐する。 本多ジャーナリズムの独自性として、社会的弱者に寄り添う姿勢があるとしたが、これは理論よりも、感性と感覚を追求する彼のスタイルと関係している。頭 で分かるのではなく、全身で共感し、自身の腑に落として身につけるものがより確かなものとなるからだ。あるいは、人格と切り離せない個々人の活力というも のがあると考えられる。彼の幼少時の体験に注目してみよう。勝一には妹が二人いたが、上の妹節子は重度の身体障害者であり、下の妹は勝一が8歳のときに疫 痢で夭折した。勝一は1973年に、妹の急死について、映画のシーンのようにそれを回顧している(本多 1999)。 本多(1972b)は日中戦争時の中国側の生き証人を取材し、聞き書きでルポを書いたが、これは他者の体験を、そのときの風景、出来事として文章で再現 する、言わば他者の経験のノベライズ技法とも言うべきものであった。そこには、虐殺、略奪、強姦、戦闘といったものと正面から対峙することの心理的な困難 と、そのような現象を読者がまるで映像を観るかのように彼の叙述の中で再現するということが同居している。本多のこの「出来事の再現」という文章能力を、 フィールド(「取材現場」)にでかけて民族誌(「記事」)という報告書を世に問う文化人類学者との活動と比較することも可能であろう(Geertz 1988:49, 73)。ここで修辞(rhetoric)とは、一般には現代まで続く、古代ローマで洗練、確立した文章作法のことではあるが、修辞本来の意味は古代ローマ の人が手本にした、アリストテレスの『弁論術』(とくに第3巻)にも通じる古典的意義をもつこと、すわなち〈言葉を使って人を動かす〉ことである。した がって、もし現代日本人が修辞(レトリック)という意味を〈言葉によるはぐらかし〉だと誤解していたとしたら、人間が言語技術に精通することを通して「何 をおこなうか」ということを探求した古代のギリシャやそれを受け継いだローマの人たちの努力の意味を見失うことになる。本多の問いかけは、ジャーナリスト 類似の修辞技能をもち、自分(=ジャーナリスト)とは異なる経験をもつ文化人類学者に、本多自身が何らかの違和感を持ち、それを深化させることで「調査さ れる者の眼」を文化人類学者は、どのように意識しているのだということを問うた、とも言える(池田b Online)。 本多のジャーナリストとしての成功は、学生の探検の時代から鍛え上げられ、やがて組織人として探検記事を描き、それを読者とともに共感を通して伝えると いう独特の書記法を築き上げていったことにあるだろう。 3.「調査される者の眼」にみられる本多の問いかけとはなにか 国際的にも国内的にもジャーナリズム報道が質量ともに膨大になると同時に、さまざまな報道倫理に関する基準が進化し、そして深化する。このことを考えれ ば、1970年当時と現在では、記述をめぐる倫理的観点の考察には大きな進展がみられる(池田f Online)。現時点から1970年の本多の立論の未成熟さを指摘するのは公平さに欠けるが、本多〈対〉山口論争をより客観化するために、いくつかの論 点を整理しておこう。 本多の「調査される者の眼」は、原稿分量本文凡そ12,000字、400字詰原稿に換算して30枚のものである。その構成は、[1]表題のない序論の部 分、[2]〈他人の痛み〉、[3]〈探検と学術調査〉、[4]〈文化人類学の諸成果〉、[5]〈調査される側の論理〉、[6]〈昆虫と人間〉、[7]〈宣 教師の場合〉という、7つの節から成り立っている(池田b Online)。まず冒頭で「文化人類学者の行動や思念よりも、『自分自身の問題』として知りたい」とあるが、明らかに文化人類学者にこそ応答を求める主 張になっている(本多 1970b:9)。そして、このエッセーで最も重要な審問は、論考の最後に出てくる「調査される者にうつる文化人類学者とは、どういう存在か」である(本 多 1970b:18)。この命題を頭に叩き込んで、本多の論考を今一度検討すると、その審問に沿った議論と、そうでないものが析出できる。筆者の一人池田 が、もしこの本多に対して、今まさに添削指導するとすれば、こうなる。短いエッセーでも文末決定の日本語の欠点を克服するには、この「調査される者にうつ る文化人類学者とは、どういう存在か」を筆者(=本多)はまず冒頭に書くべきなのではないか、と。以下に、各節別にコメンタリーをつけていこう。 3.1 表題のない序論の部分 論考を順に検討していこう。この部分は執筆動機である。修辞上の自分(=本多)はあくまでもアマチュアであるという最初の言挙げは、謙遜であろうことは 明確である。「極限の民族」三部作を数年以上も前に世に問い、専門教育は受けていないが、ルポルタージュには一家言ある、本多のこの抑制が効きすぎた表現 は、逆に文化人類学者に対して、不気味な挑戦の先制第一撃のように思えてならない。 3.2 〈他人の痛み〉 〈他人の痛み〉での重要なテーゼは「他人の痛みは我慢できる!」というものである。その矛先は当然、文化人類学者の良心に向けられている。本多が、それを 自分自身での痛みとして自己正当化できる証拠は、ベトナムの戦場での米軍の銃弾を浴びたことである(次節で解説を参照)。そして、それを宣教師の「慈愛に 満ちた説教」と文化人類学者による「友情あふるる調査」と対比して、後者の欺瞞性をハイライトする。この対位法は、明らかに文化人類学者への糾弾のプロパ ガンダ的手法である。あるいは、俺は銃弾をくぐったのだ「どうだ!凄いだろう」という道徳的恫喝である——後の山口が過剰にこれに応戦した可能性は十分考 えられる。本多のこの修辞はいただけない。 3.3 〈探検と学術調査〉 〈探検と学術調査〉では、なぜ文化人類学者は調査するのかという研究動機を中根千枝の「ただ研究のためにインド奥地を調査したにすぎない」という発言を 例に引いて、人類学者は研究対象者との共感がないことの証拠としてあげている。中根の発言を文字通り取ることも可能である。問題はそれを文化人類学者一般 に敷衍することだ。しかし、このような過度の一般化は、植民地主義を経由し、当時の文化人類学者たちが到達した自民族中心主義(ないしは自文化中心主義) をフィールドワーク経験における認識論的相対化と、「「友情あふるる」こともあろう文化人類学者の日常生活のはざまで感じる道義や負い目の二重性(両義 性)への彼/彼女らの煩悶を捨象するものである【7】 。もし仮に本多のいう審問、つまり研究の学術的意義を認めたとしても、自分は現地の調査対象の人に本当に役に立っているのかという疑問は、つねにフィール ドワーカー(よってジャーナリストも含まれる)によって、他者の生活を外部に伝える時に抱く道徳的煩悶として主題化されているのである(Lévi- Strauss 1955; Sontag 1969)。ここにジャーナリズムと文化人類学の違いをあえて持ち込む必要性はない(本多 1970b:11)。さらに「文化人類学」に比べて、「探検と冒険」やジャーナリズムは制度的学問に組み込まれていない分だけ社会的正当性があり、また道 徳的に免責される、わけではないことは明らかである。本多の人類学と探検のマニ教的善悪二分法は(言説上の戦術とは言え)明らかに奇矯である。 3.4 〈文化人類学の諸成果〉 〈文化人類学の諸成果〉は、ベトナムや中南米での作戦行動や治安対策に、アメリカ合衆国の文化人類学が動員されているという批判である。1965年から 4年間のキャメロット計画(文中ではカメロットと表記)では山口の紹介を引きながら、これらの低強度紛争(low intensity conflict, LIC)への人類学者の関与をジャーナリストの良心から批判する。この部分の、本多の指摘は的確である。その後、視点をアメリカ先住民——本文中では「イ ンディアン」と表記されるが現在では、先住民[族]ないしはネイティブ・アメリカンと呼ばれることが多い——に移す。タオス・プエブロ先住民の首長が本多 に言った「人類学者はPh.Dを取るためだけに先住民に接触してくる」という指摘は、日本の学界では「調査地被害」と表現されているものである(宮本 1983; 安渓 1991)。このことを1970年の時点で本多が先んじて日本に紹介した功績は大きい。他方で、同じ時期に、米国の人類学者ソル・タックスなどは、先住民 の側に立ち、まさに本多が必要だと指摘する、先住民自身が調査の自己決定権を握るアクション人類学——後のアクション・リサーチ——が登場していること も、筆者たちは是非とも銘記しておきたい(Mitchell 1970; McNiff 2013)。キャメロット計画、人類学者自身が批判の声をあげ中断されたわけであるし、「役に立つ」以上の「調査される側」の自己決定への配慮を米国の人 類学者たちはすでに考え始めていたのである。このような人類学側からの応答には、例えば1969年11月20日から1971年6月11日まで続いた「アル カトラズ島占拠事件」など北米先住民の直接抗議行動事件など、調査される側つまり先住民の側からの抗議がより可視的になったことと無関係ではない。本多は 北米先住民への取材をとおして、その熱気、つまり、すでに問題化していた人類学者の現代社会へのコミットメントのなさへの批判と応答を日本の読者に伝える 努力をしているものと思われる。ただし、人類学の功罪を公平に伝えることにはジャーナリスト本多が成功しているとは言い難い。 3.5 〈調査される側の論理〉 〈調査される側の論理〉では、もし良心的人類学者がいたとしても、その学術成果が果たして先住民の生活に具体的に役立つことはないのではないかと問題提 起している。これは学問がもつ構造的な知的搾取への健全な危惧と警鐘である。そこから、いささか論理の飛躍と思えるのだが、ルース・ベネディクト『菊と 刀』(Benedict 1946)の有用性は、米国の日本支配のためだとか、アイヌ人研究者であった知里真志保[1909-1961]の和人同僚が彼に示す「善意」の白々しさへ の怒りなどが紹介される。 たしかに『菊と刀』は日本敗戦前に戦時情報局(Office of War Information, OWI)からの委託のもとで人材が動員された研究の成果である。日本の古典や映画資料の翻訳、また米国内で強制収容されていた日系人への通訳を介してのイ ンタビューとその英訳資料など、スタッフとの共同作業が行われたが、ベネディクトの研究スタイルは極めて抑制されて緻密なものであった。そのため米国によ る戦後の日本の占領統治のために基礎資料として多いなる貢献をしているが、同時に現在までその名声を失っていない。『菊と刀』を初めて読む人は、その描写 の的確さに驚愕する。なぜなら日本の敗北後に書かれた第13章の記述を含めて、どのように日本人と戦争をたたかうのかという点から出発した動機が明確に書 かれてあるにも関わらず、その書物は徹頭徹尾、相手を嫌悪したり驚愕したりすることではなく、日本文化を冷静に見つめ把握するためには、逆に異文化へのリ スペクトと自文化への内省が不可欠であることを指摘しているからである(Geertz 1988:102;太田 2008:163,166-168)。彼女は、事例をまじえて説得的にその議論を展開しており、洋の東西を問わず[当の日本人も含めて]読者は鋭い指摘に 気づかせられる。他方、知里の苛立ちは、アイヌ研究は進んでも、アイヌの生活改善は進まないという、知と権力(行政)が調和的かつ生産的にはアイヌ側に機 能していないことへの不満である。アイヌの生活改善への配慮なしに、和人にとってアイヌは研究材料——本多の用語だと羽をむしられた昆虫——にすぎないと いう、善人面をして知的搾取をする和人学者への嫌悪を表明している。 この節の本多のまとめはこうである。先住民側にコミットして研究を断念する若き米国人類学者の例を挙げて、文化人類学は先住民に貢献しない諸悪の根源で あるから、本当の善意があれば人類学は廃業しなければならないという奇妙な論理(Petitio Principi)が引き出される。同じ論法で、ベネディクトの善意とは、当時のアジアから米国が手を引くことにつながれば彼女の「本当の善意」に繋がる と主張する。これに対して後に山口(2003:333, 349)は、それならば本多は自分を雇っている(朝日新聞を侮蔑の意味を込めて表現した)「大朝日」を批判して辞めるべきだという、それと鏡像と言える (筆者たちにとっては両者ともに明確な誤りと思われる)奇妙な対抗言説を引き出す。そのような非論理な論難に山口(2003)も(節度はないと思うが)感 情的に応酬した。そして〈本多の他者への共感力の提案〉が〈山口の類い稀なる知性〉が用いられて却下されたという、あまりにも不幸な行き違い、生産的邂逅 とは言えない非生産的衝突であった。 3.6 〈昆虫と人間〉 〈昆虫と人間〉の箇所は、現在読んでみても、文化人類学を学ぶ人は愁眉してよむべき重要な部分であると筆者たちは思う。もちろん昆虫の比喩が、皮肉が効 いて素晴らしいというレベルの話ではない。人類学者や社会学者はこれまで、現実のイデオロギーにほだされて学問的中立性を保てない人は研究してはならない というマックス・ウェーバー(1954)の客観性の認識論的担保のテーゼ、あるいは、社会という現象はあくまでもモノのように一旦は取り扱われる必要があ るというエミール・デュルケームの『社会学的方法の規準』(1895=1976)にみられるテーゼを抱いて調査するように訓育されてきた。しかし、彼/彼 女は、やはりフィールドで苦悩する被調査者の実態を目の当たりにすると、「虫のように観察せよ」という指導指針に必ずや抵抗すると思われるのだ。 この事情はジャーナリストも同じであろう。にもかかわらず、ジャーナリストの客観性の位置が無条件に担保されており、調査する側は悲観主義に陥るのは自 由だが、殺される側はたまったものではない、という本多(1970b:16-17)の一方的批判は、やはり後味のよいものではない。問題提起としてフェア ではない。 3.7 〈宣教師の場合〉 この論法がエスカレートするのが〈宣教師の場合〉の節である。完全に言いがかり的な誇張語法に満ちており、フランツ・ファノンばりのジェームズ・ボール ドウィンの差別のされた黒人の苦悩は、差別する側の人間——比喩的にKKKとナチになぞらえる——には永遠にわからないという趣旨の引用を紹介する (1970b:18)。そこで、国家権力、支配政策と結合した(白人の)宣教師は、文化人類学者と同じだとたたみかける。その暴力性は、「直接的に領土侵 略や経済侵略に結びつかないとしても、それは調査する側のカルチュアによる調査される側のカルチュアの意味づけであり、アレンジメントであって、いわば文 化侵略と結びつく」【8】 のだと主張される。そして「最後に、私の疑問とするところを一言で表現してみますと、次のようになります。調査される者にうつる文化人類学者とは、どうい う存在か」という、最重要課題が提示されて、本多の考察が終了する(本多 1970b:18)。 この問いは、はたして文化人類学者だけに問いかけるべきものであろうか。文化人類学者が自分の自己像を示すべきだということを訴えかけるものではない。 調査される者(=インフォーマントや現地の人と言われる)が、文化人類学者をどう見ているのかという問いかけである。あるいは、《文化人類学者は、フィー ルドで自分たちが被調査者にどのようにみられているかについて、常に考慮と思索をめぐらしているでしょうか》という反省を促す問いでもある。この問いこそ が、筆者たちが咀嚼してなんども考察に値する本多の論考のもっとも重要なものと考える。本多の半世紀前の問いかけを、今日まで続く問題として文化人類学者 は真摯に答えようとしてきただろうか。 *** 本多による文化人類学という学問への批判的審問を、「文化人類学は果たしてポスト植民地的学問になれるのか?」(太田 2016)という風に読み替えない限り、今日においても冷静な反省的思慮を文化人類学者にもたらすことができないだろう(Asad 1973; 太田 2003;池田d Online)。その点では、事後的な評価になるが、本多は文化人類学者に対する呼びかけの修辞戦略においてその技巧が足らなかったことは否めない。これ は文化人類学への悪意のプロパガンダだという陥穽にはまり、文化人類学に対する「敵意」を、ジャーナリズムに対する「敵意」として意趣返ししたのが、 1970年10月の山口(2003)の反論である。本多の論考のなかにみられるもっとも良質な部分、すなわち調査する者と調査される者の間の政治的権力的 非対称性、そしてそのような非対称性を認識したときに、両者の間に、次に、どのような「良好な」コミュニケーション、つまり相互理解が可能なのかという議 論の芽を、山口の反論が摘んでしまったのではないか。その拙速さの理由について今まさに考える機会が訪れたようだ。 4.本多と山口のあいだの〈噛み合わない論争〉 本多勝一は、ある時期から「過激な」ジャーナリストとみなされるようになった。その具体例として1970年から72年にかけての雑誌での3つの公開討論 をあげることができる。まず、彼が朝日新聞に発表した、ベトナム戦争における虐殺事件についての「ソンミ事件に潜むもの」という論説記事(1969年12 月23日)をめぐるアメリカ人宣教師との『月刊ペン』(1970年5月〜8月号)誌上での公開討論である。次に、本多と山口の論争であり、これが本稿の テーマであった。最後は、文藝春秋社の雑誌『諸君!』(1972年1月号)に、当時のベストセラー『日本人とユダヤ人』の作者イザヤ・ベンダサン(山本七 平)が、本多の「中国の旅」記事を非難する文章を書き、これに本多が同誌で応じた論争である。これらの論争は、本多の著作においては、アメリカ人宣教師と の討論は『殺される側の論理』に収録され、著作集にも収録された。山口との討論とベンダサンとの討論は、本多の『殺す側の論理』(1972a)という著作 に収録されていたが、文庫版では山口との公開討論は収録されなかった。 前節で述べたように、「調査される者の眼」という論考は、アメリカとベトナムの戦いであるベトナム戦争を事例に、戦争に利用される文化人類学の調査と研 究があることについて世に知らしめ、文化人類学の社会的役割について問いかけるものであった。さらには、アメリカの先住民がおかれている非人道的処遇につ いても、学者の調査は学問のためのものであり、調査される者として利用されているだけだという憤りがあるということである(池田b Online)。 そしてすでに指摘したように山口昌男の反論である。山口の反論は、本多の職場の朝日新聞こそ真っ先に厳しく糾弾されるものであるということが、中心と なっている。つまり本多への問いかけに応答している部分が少なくて、本多への反感のみが目につく論評である(池田c Online)。 山口の批判文の二節の冒頭の、本多勝一についての「異色の「未開もの」のルポルタージュで新聞の非ニュース的報道部門に新風を導入した本多氏」(山口 2003:332)とまず持ち上げておいて、「『外まわりの潜入もの』で名を挙げた」という表現(山口 2003:340)は、本多の仕事を内心で快く思っていない山口の心意が手に取れてしまう。「ベトナムで戦火をくぐり、「黒人と共にミシシッピ州を旅行し ていた時、白人から受けたピストルのテロ」も社命のなせるわざであり」(山口 2003:333)の「社命のなせるわざ」も、明確な攻撃であることは言うまでもない。「最大限妥協していえることは私たちがジャーナリストに期待するの はこの世界に対する手ざわりの感覚なのであって、己れを棚上げしたお説教ではな」く、「私は、この点に関しては敢て「黙れ!」と」言うのは、「「大朝日」 の大記者である本多さんだからです」(山口 2003:337;ゴシック太字部分は原文は傍点強調)と書くが、これもまた正当な論争の作法から逸脱した表現だ。そして、お節介な者への軽蔑の意味を込 めて、本多のことを「頭の上を蠅で一杯にした男」(山口 2003:345)という表現は人格攻撃(ad hominem)に限りなくちかい。なぜなら、本多の主張は、文化人類学へのお節介焼きに気に病む者の助言ではなく、頭の上にダモクレスの剣があることを 警鐘する者の批判だからである。 「調査する者の眼」には山口が考える、本多の「人類学批判の論点」が4項目にまとめられている。それを全文示しておこう。「(1)侵略者の文化に属する 人類学者の調査は役に立たないどころか、ベトナムやアメリカ・インディアンの例でみられる如く、他民族支配に利用されることによって有害すらある。/ (2)人類学の調査とは支配民族の被支配に対する価値体系の押し付けである。/(3)被抑圧民族の側に立つべきである/(4)調査対象を物として扱うべき ではない。救済者たれ」[/は改行(山口 2003:347)]。たしかに、これは人類学批判の論点」ではあるが、そこには本多が問題化したかった「調査される者の目にうつる文化人類学者とは、ど ういう存在か」という観点が、含まれていない。本多(1972a)が自分の問いに、山口は全く答えていないという筆者たちの失望【9】 は、故なしとは言えないことが、これで明確である。 『展望』誌に掲載された山口(1970年)の文章と、2003年発行の山口昌男著作集に収録されたものとでは、若干の異動がある。著作集では、「本稿 は、ついでながら、その時の個人的借金返済のために執筆しています」という、山口の個人事情の心情の吐露が削除され、また、この文の直前の「某自動車企業 に車の貸与を申し出」た箇所が削除されている。 山口のこの批判文に対する本多(1972a)の「返答」(『展望』1971年8月号)では、山口の批判文は自身の「自己顕示症」を表すものであり、なん となく気にくわないからやっつけようとする「心理」に由来するものであると説明されている。本多の怒りが手に取るように分かる。人格攻撃された本多の山口 への意趣返しであるが、わりと頻繁に出てくる、山口への「自己顕示症」ならびに「自己顕示欲」の表現は、仮に本多の直截的反発であっても(片方の熱烈な ファンでも、どちらの側にも与しないファンでも双方の)読者には決して気持ちのよいものではない(本多 1972a:98,103,105,106)。 このように噛み合わない本多〈対〉山口の論争であるが、本多サイドからみて、ふたつのことが指摘される。ひとつは、論考を遡る3年前の1967年からの ベトナム戦争の報道が、本多自身を変えたということである。「殺される側」という視点を体感的かつ探検的に得て、自らの生き方を考える表現が目につくよう になる。本多にとって、ルポルタージュの書き手の倫理的「覚醒」というようなものだろうか。『殺される側の論理』[1971]の跋文において、自分はこの 著作において生の意見を表面に出しているが、今までの自分はそれを隠蔽していたということではなくて、取材対象となった生身の人間たちの「声」を代弁する ようなことになったのだと書いている。この背景には、彼自身の個人的事情も絡んでいるかもしれない。1969年から1970年にかけて、本多は、親友と父 母が次々と急死【9】 し、そのことが心理的な打撃を受けて1970年には朝日新聞を休職している。この一連の不幸が、「調査される者の眼」を含めてこの頃に書かれたものに何ら かの影響を及ぼした可能性がある。 もちろん、このような本多の個人的事情を知ろうが知るまいが、論争は論争であり、本多と山口のそれぞれの利点と欠点の検討に、新たな解釈枠組みとして与 する必要はないことは明白である。 5.本多〈対〉山口論争の未解決の今日的課題 結論である。山口の反論は、本多の問題提起に、論理的にも、倫理的にも的確に答えていない。本論考の第3節と第4節で指摘したとおりである。その失敗の 理由を最後に整理しておこう。 山口の反論の「失敗」の理由は、大きく3つあるように思える。 (1)それまでの山口が受けてきた反人類学の言説(山口 2003:347)に対する反論を、本多にぶつけるという論証上の技巧(修辞)の欠陥——修辞戦術上の失敗。とりわけ「報道の自由」を笠に着て調査を押し 付けることもあるジャーナリズム一般への反感を、本多の重要な問いかけを脇に置き、本多に転嫁してしまったこと。本多が、文化人類学者〈対〉ジャーナリズ ムと過度に一般化したことの瑕疵(太田 2010:261)を攻めずに、自分も本多と同じ論点先取(Petitio Principi)の土俵上にたち、本多が提示した重要な問いかけ、すなわち「調査される者にうつる文化人類学者とは、どういう存在か」について一切応答 しなかったこと。 (2)本多が所属する「大朝日」が反省もせず反人類学の論陣を張ることは許せないという感情的反発で、山口が冷静になれなかったこと——論争の作法の欠 如。 (3)本多のいささか焦点のボケた最初の問題提起(「調査される者の眼」)を受け取った時に、現役の文化人類学者である山口が的確な論点を焦点化できな かったこと。ちなみに、ディベートの手法について学ぶ学生のあいだでは「相手の論点を焦点化し、それ以外のことには触れないというのは」反論を正当化する 基本的な作法である——論争の作戦の瑕疵。 それでもなお、文化人類学の倫理的立場(池田f Online)を学術的に擁護すると、山口の意義は、次の2つにまとめられるである。 (α)植民地主義の落とし子という汚名にまみれた文化人類学(社会人類学、民族学を含む)が、脱植民地の時代に向けて今後の文化人類学のあり方を具体的な 命題化はできなかったものの、それまでの反人類学言説に対して論駁する勇気をもった点で評価はできる——ただし、それは本多への反論ではない形でおこなう べきであった。 (β)当時の部落問題差別の「糾弾」や 学生運動における「大衆団交」という、弁論の振りをした言葉による精神的リンチがまかり通る状況のなかで、山口が反論の狼煙をあげたのは、勇気があったこ とだ。ただし本多の立論を、もし人類学に対する「糾弾」と山口のほうが過敏に取り違えたとすれば、糾弾の強い論調には同じ強い論調(人格攻撃を含む)が ニュアンスとして含まれていたことは、結果的に返す返す残念であった。 1970年にジャーナリズムと文化人類学が、調査する者の眼(まなざし)と調査される者の眼(まなざし)を巡って先鋭化し、仮に場外乱闘を起こしたとし ても、その遺産の意義は大きい。本稿の筆者一人(池田)はCOデザインセンターで、訪問術「質的研究のデザイン」という授業をもっており、科学ジャーナリ スト、現代作家、時事問題ルポルタージュ、体験型ジャーナリズム、さらにはゴンゾージャーナリズムの作品をとりあげ、他の文化人類学の民族誌研究との比較 検討をおこなってきた。そのなかで、ジャーナリスト文化人類学は、お互いに相互に学ぶことの必要性を主張した。まず、ジャーナリストに対しては、民族誌研 究がもつような代表性(リプリゼンテーション)の正確さや客観性、さらには過度の一般化を防ぎ、多角的な描写を薬籠中のものにすることの必要性を筆者は主 張してきた。そして、他方の民族誌家(=文化人類学者)には、調査の客観性の記述が紡がれた時に、人類学者(民族誌家)の心にどのような感情が去来するの か、その記録方法や表現にはすぐれたジャーナリズムが鍛え上げてきた修辞を学ぶことが不可欠であることを筆者は主張してきた。そのために、授業のなかでア クティブ・ラーニングの手法を用いて、受講生にインタビューしたりそれを記述したりして実際に体験するようにアドバイスしてきた(Clifford and Marcus 1986)。そして、植民地状況あるいは帝国主義時代に客観科学化をとげた——つまり専門学者を生み出した——文化人類学が、脱植民地化の時代にどのよう に変貌を遂げることが可能なのかを歴史化して考えることの重要性を加味すべきであると指導してきた(Asad 1973; Clifford 1988)。 今日のジャーナリストと文化人類学者は、先達の奇妙な躓きの石【11】 の意味について再考し、それを新しい家屋の土台として敷き直し、いまいちど真摯に対話の機会を再開すべき時期に来ている。学問もジャーナリズムも、それぞ れ好敵手【12】 がいるからこそ、その作品の精巧さも鍛え上げられてゆくからである。 註 【1】本稿の筆者の一人である岡崎は1980年代から本多勝一の新聞記事と著作を読み始め、1986年に自身にとっての最初の評論を書いた。それは岡崎 (1990)に収載されている。また2000年には、本多の探検と冒険についての書もまとめた(岡崎 2000)。また大阪大学には京都大学出身の探検部の後輩にあたる人文地理学者の小林茂(1948- )名誉教授がいる。小林教授は国立民族学博物館が発刊する『月刊みんぱく』12月号(特集:1968と人類学)に短いエッセーを寄稿し、本多〈対〉山口論 争における山口の反論の拙さに触れ、フィールドワークの倫理課題として、これは今日にも影響していると指摘している(小林 2018:6-7)。 【2】本多勝一は「顔のある作家性のつよいジャーナリスト」と筆者の一人(池田)は書いたが、これまで報告されてきた生年(1931年が正しい)すらまち まちで、顔写真が掲載されるときは常にサングラス(あるいはメガネが黒塗りされていることもあった)。『朝日ジャーナル』の熱心な読者であった筆者や高校 の級友は、それが右翼から命を狙われるほどの戦闘的な「正義の味方」とその記事のせいであるといつも噂をしていた。本多の近影では、サングラスに加えてカ ツラも着けており「顔」というアイデンティティとは無関係——筆者にはフランスの作家モーリス・ブランショ[Maurice Blanchot, 1907-2003]が想起されてしまう——な、顔とは無縁の「ほんだかついち」とその作品群のみが強烈に結びつく作家なのである。 【3】日本の新聞社の編集委員とは独特の制度で、分野に特化した専門ライターになり記者として評価されると、部長や局長などの管理職に指定されずに、管理 職と同等の処遇をうけることができるものである。朝日新聞社は呼称としての「編集委員」を1959年から使いはじめ65年にその名称を各社に先駆けて使用 した。ただし、現在は新聞社各社で独自の使い方があり、朝日新聞社もその性格づけを当初のものから変えて運用しているという。 【4】United States of Americaをアメリカ合衆国ではなく、文字通り「合州国」と表記する記法は筆者の一人(池田)には衝撃的で、池田も自分のエッセーや論考の中に、この 記法を採用したことがある。そして、本稿作成中に発見したのだが、この記法は本多の出版に遡る14年前に参議院法務委員会調査室が刑法等の一部を改正する 法律案に関する資料(第39号)のために作成した報告書『アメリカ合州国および各州における死罪ならびに死刑執行方法』(5pp., 1956年。参議院法務委員会調査室; NCID: BN15904125)のために採用している。 【5】戦後の京都大学の伝統として、先輩や教師を先生の尊称で呼ぶのではなく「〜さん」と呼ぶ慣行が現在でも残っている。そのような「〜さん」づけの呼称 は、大学を卒業した後も、また、卒業生でなくても、同じ研究プロジェクトなどに加われば、お互いにそう呼ぶ慣行がある(栗本 2014:75)。これは山口が生前、若い研究者に対して「俺の悪口は言うな」「俺のことは今後、先生と呼べ」といったような東のアカデミックサブカル チャーとは対照的である(cf. 真島と川村 2014:127)。 【6】このように筆力において人後に落ちない本多であるが、取材の能力においては劣等意識をもっているようで、次のように心情を吐露している。「私は日本 語・外国語をとわず「聞きとり(ルビ:ヒヤリング)」が不得手ときている。(測定によれば聴力はむしろ“良すぎる”くらいだし、未知の言語を現地で覚えた 体験では音韻上の識別能力も弱い方ではないないのだが、類推能力に欠けるのであろう。日本の芝居や映画でもときどきセリフが分からぬことがあって困る)」 (本多 1995:314)。 【7】中根千枝[1926- ]は1ドル360円の固定相場が変わる1973年以前に国費で留学できたグループの一人であるが、1970年代前後に欧米の人類学部や大学院に留学した日 本の留学生は、人類学専攻の学生たちのみならず指導教員からですら、授業ではネイティブ・インフォーマントして意見を求められたり、異文化研究を目指して 留学したにも関わらず、(言語に通じている)「日本研究」をすることを求められたりしている。レイシズムに抗するはずの「欧米の」人類学者には、レイシス トが多いというのが、彼らの述懐である。それをすべてコロニアリズムや人種的偏見のせいにすることは誤っているが、経験談には、そのような「傾向」がある ことは否めない。このような問題は、人類学者たちの肌が当初「白かった」時代には起こり得なかった問題であり、フィールドの人たちとの間の経験のみならず 人類学者の間でも「友情あふるる」ものから「十全で偏見のない友情など無い」関係まで、多様な広がりがあるように思える(Asad 1973)。 【8】太田(2010:261)は手厳しく、この本多の「見解は、前後の因果関係が、決めつけ以外のなにものでもない感情論」であり、本多の用語になる 〈調査による整理整頓〉から〈文化侵略〉という結論においては、因果関係を説明しなければならないこと、本多の「自らの発話のポジションを対象社会の人々 (調査される側)の位置と同一視していることには疑問が残る」と主張している。著者の一人である池田は、この太田の主張に首肯するものであるが、いまだ、 文化人類学用語の匂いがする。山口による反論を有効なものとみなさず、むしろ本多の批判を自分のものとして受け止めた小西正捷(1971)のほうに、私は より多く共感する。 【9】全くのサイドストーリーになるが山口「調査する者の眼」(2003)」を再録した『アフリカ(山口昌男著作集)4』筑摩書房刊には、おそらく編者に よる山口への賞賛の文言がある。すなわち「単純化され、イデオロギー化されたそのような批判に対し、本エッセイほど真摯、かつ徹底した視点からなされた反 批判は、いまだに他にみあたらない。……山口人類学の倫理的バックボーンの強靭さを語ってあまりある」(同書, p.325)。本稿で取り上げた論争の経緯をまったく理解できない一笑に付すべき〈愚見〉と言っても、社会的な誹りを著者たちが受けることはないであろ う。これでは没後に編纂された山口の霊も浮かばれない。 【10】1969年4月に、兄弟以上の心の支えであったという中学生以来の親友が急死し、「彼が死んだとき、私の中の青春も死んだように思われた」(本多 1973:116)という心理的打撃を受けた。その7か月後に父親の本多勝策が急死した。1897年生まれで1969年没。そして、1970年の休職期間 が終わろうとする頃に彼の母親すずゑも急死する(本多 1999)。 【11】この論考での1970年の両者の論争において、やや本多の肩を持ちすぎの嫌いがあるので、山口に関する後日談を示そう。この2年後の1972年 8月札幌医科大学で開催された第26回日本人類学会・日本民族学会連合大会のシンポジウムの壇上を、新谷行(1932-1979)、結城庄司(1938- 1983)、太田竜(1930-2009)らが占拠し、アイヌ民族への一方的な学問的「搾取」に関する公開質問状が提起された。さらにそれから4年後の 『中央公論』(1976年4月号)に同年に日本公開されたミロス・フォアマン監督『カッコーの巣の上で』をとりあげ、それに関連するかたちで、学生時代の 山口昌男は思い出を書く。自分の故郷の北海道のアイヌの歴史でも調べようと軽い気持ちで山口はコタンに訪問した時に、もう何十年も日本語を話すことをやめ 2階に引きこもる長老の母がいる話を聞き、彼は衝撃をうける。彼自身が日本を去り「逃げに逃げて西アフリカに遠ざかった理由の一つ」としてこのエピソード を語っている(山口 2004:142-143; 栗本 2014:79)。1970年に本多を喝破したつもりの山口も、彼なりに本多の審問をそれとは異なった形で受け止め、この問題に向き合い、咀嚼していたの だと弁護もできよう。だが、山口が物故した現在、口寄せでもしない限りそれを確かめようがない。 【12】本多と山口の論争をゲーム論的な行動科学の命題として主題化することが可能である。Maynard-Smith (1982) が、定式化した「進化的安定戦略」における有名なハトとタカのゲームを、本稿で扱ったジャーナリストと文化人類学が、ハト戦略(和解と対話)とタカ戦略 (攻撃)をとった時に、時系列的に、安定化するためのジャーリストと文化人類学の利得表を書いてみた。現実の本多と山口の論争の時系列変化としては、下記 の表の第II象限から出発し、山口が第I象限の側に駒をすすめ、本多は山口との対話を断念したために論争のアリーナは第IV象限へと展開したことになる。 これは山口が一方的な反論をして優位なポジションを維持したいと思っても、本多が結果的に同じ態度をとりづけることで、 両者が損をしてしまうことになる。これは囚人のジレンマ(=第IV象限)とおなじような循環に陥ったことになる(池田e Online)。ここから得られる教訓は次のとおりである。現地社会に溶け込み、それを報告するジャーナリストも文化人類学者も、実質的に同じような活動 をとる。同じような被調査者から同じような眼差しを受ける異邦の両者の、現地社会との倫理的な関係の位相に、被調査者から見れば、それほど大きな違いはな い。両者は、お互いに「攻撃」するよりも、「和解と対話」にもとづく生産的な相互批判こそが必要である。 オンライン資料 池田光穂a「山 口昌男と本多勝一 論争の〈深層〉について」 池田光穂b「本多勝一「調査される者の眼」の読書ノート」 池田光穂c「山口昌男「調査する者の眼:人類学批判の批判」ノート」 池田光穂d「ポストコロニアル」 池田光穂e「1512ESS.html」 池田光穂f「100621fieldEthics.html」 文献 安渓遊地(1991)「される側の声:聞き書き・調査地被害」『民族学研究』56(3):320-326. アリストテレス(1968)「弁論術」『アリストテレス全集16巻』岩波書店. Asad, Talal (ed.) (1973) Anthropology and the Colonial Encounter. New York: Humanities Press, 1973. Benedict, R. (1946) The chrysanthemum and the sword: patterns of Japanese culture. Tokyo: C.E. Tuttle. Clifford, J. and. E. Marcus (eds.) (1986) Writing culture: The poetics and politics of ethnography. Berkeley: University of California Press. Clifford, J. (1988) Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.=(2003)太田好信ほか(訳)『文化の窮状 : 二十世紀の民族誌、文学、芸術』人文書院. Durkheim, D.E. (1937) Les règles de la méthode sociologique. Paris : Presses universitaires de France. =(1978)宮島喬(訳)『社会学的方法の規準』岩波書店. Geertz, C. (1988) Works and Lives: The anthropologist as author. Stanford: Stanford University Press. 本多勝一(1967)『極限の民族:カナダ・エスキモー、ニューギニア高地人、アラビア遊牧民』朝日新聞社. 本多勝一(1984[1970a])「報道と文化人類学をめぐって:祖父江孝男氏との対談」.『明大新聞』1970年6月18日号、6月25日号、7月2 日号、7月10日号.(1971)『事実とは何か』44-60. 朝日新聞社、所収). 本多勝一(1970b)「調査される者の眼:人類学入門以前」『思想の科学』9-18. 本多勝一(1971)『殺される側の論理』朝日新聞社. 本多勝一(1972a)『殺す側の論理』すずさわ書店. 本多勝一(1972b)『中国の旅』朝日新聞社. 本多勝一(1973)『初めての山・愉しかりし山』すずさわ書店. 本多勝一(1976)『日本語の作文技術』朝日新聞社. 本多勝一(1982)『きたぐにの動物たち』集英社. 本多勝一(1999)『母が泣いた日』光文社. 本多勝一(2008)『俺が子どもだったころ』朝日新聞社. 小林茂(2018)「半世紀後からみた全共闘・探検部」『月刊みんぱく』42(12):6-7. 栗本英世(2014)「私たちに遺された沃野と宿題」真島・川村編、75-81. Lévi-Strauss, C. (1955) Tristes tropiques. Paris: Plon. =(1977)川田順造(訳)『悲しき熱帯』中央公論社. 真島一郎・川村伸秀編(2014)『山口昌男:人類学的思考の沃野』東京外国語大学出版会. Maynard-Smith, John (1982) Evolution and the theory of games. Cambridge: Cambridge University Press. =(1985) 寺本英ほか(訳)『進化とゲーム理論:闘争の論理』産業図書. McNiff, Jean (2013) Action Research: Principles and practice. 3rd eds., New York: Routledge. Mitchell, R.C. (1970) Action anthropology. Lambda Alpha Journal of Man 2(2):40-46. 宮本常一(1983)「調査地被害」『宮本常一著作集第31巻』未来社. 岡崎洋三(1990)『本多勝一の研究』晩聲社. 岡崎洋三(2000)『本多勝一の探検と冒険』山と渓谷社. 太田好信(2003)『人類学と脱植民地化』岩波書店. 太田好信(2008)『亡霊としての歴史』人文書院. 太田好信(2010)『[増補版]トランスポジションの思想』世界思想社. 太田好信(2016)「見返され、名指される経験から生まれる反省」『民博通信』149:14-15. Sontag, S. (1969) Against interpretation and other essays. New York: Picador. =(1996)高橋康也ほか(訳)『反解釈』筑摩書房. 津村 喬(1972)「〈同化〉する者の眼」『中央公論』87(2):172-196. 梅棹忠夫(1956)『モゴール族探検記』岩波書店. ウェーバー、マックス(1954)『社会科学および社会政策の認識の「客観性」ほか』(世界第思想全集、社会・宗教・科学思想編21)河出書房. 山口昌男(1970,1979[2003])「調査する者の眼:人類学批判の批判」.本稿で利用したのは、山口昌男(2003)『アフリカ(山口昌男著作 集4)』323-350.筑摩書房. 山口昌男(1978[2004])『知の遠近法』岩波書店. |

|

| 旧原稿→ 岡崎洋三・池田光穂「本多勝一と山口昌男の噛み合わない論争」CO*Design 6:13-32, 2019. |

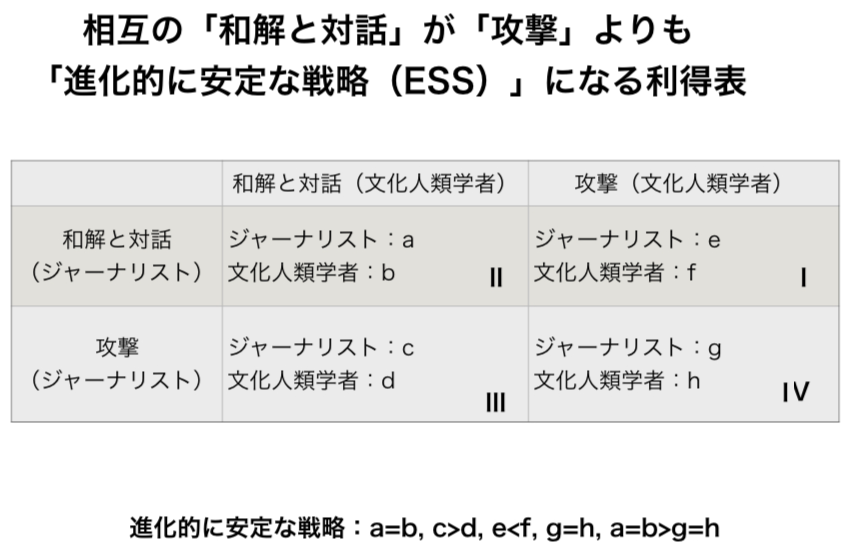

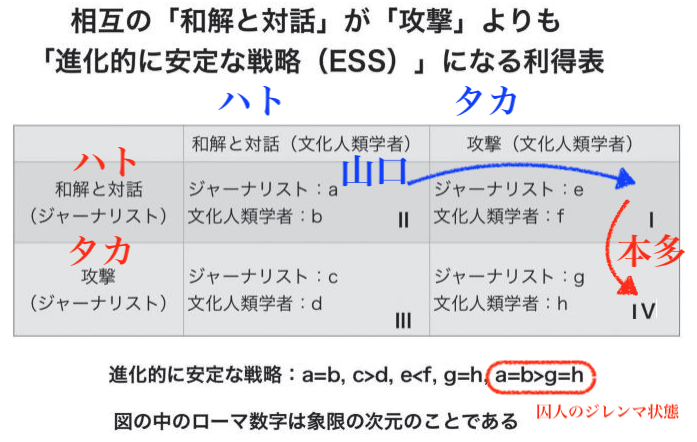

★ゲーム論的解法(相

互の「和解と対話」が「攻撃」よりも「進化的に安定な戦略(ESS)」になる利得表)Game

theory between Mr. Honda vs. Mr. Yamaguchi

ESS(進化的安定戦略)とは、ある集団のすべての成員が、その戦略を採用する と、他の戦略により侵略・侵入されることのない戦略(ジョン・メイナード・スミス[1982]が示した著名な事例は「ハトとタカのゲーム」)のこ とである。

1968年8月の時点では、山口と本多は、上掲の第II象限の中にいた。1970年6月の本多による文化人類学者への問いかけは第II象限

から第III象限への移行を意味する。1970年10月の山口の反論「調査する者の眼」は、論その現場を意図的に利得配分において第I象限へと展開するも

のであったが、結果的に泥仕合のドローになり(本多は1971年8月の時点で山口に対する対話姿勢を拒絶するのであるから)、1971年8月の時点で第

IIV象限へと収斂した。両者の利得はイーブンではあるが、第II象限のものに比べて著しく少ない。本論の筆者たちの目論見は、両者のゲームを再度第II

象限への引き戻すことである。

【問い】

1.

2.

資料

サイト内リンク

リンク

文献

Mitzub'ixi Quq Chi'j

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Do not paste, but

[Re]Think our message for all undergraduate

students!!!

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆