On the

positionality of the

investigated people

On the

positionality of the

investigated people

| ペー

ジ |

パ

ラグラフ番号/見出しタイトル |

内

容 |

コ

メント |

| 9 |

1(はじめに=表題未記載) |

・これまで異文化に親しんできたが、最近

になって文化人類学の基本的性格に疑問を抱く。 ・文化人類学者の行動や思念よりも、「自分自身の問題」として知りたい。 ・アマチュアの素朴な疑問なので、「この文化の専門家から御教示をいただけたら有難い」 ・「編集者の意図されたところとはやや異なった方向」は、『思想の科学』の編集者の執筆依頼という意図が先行してあることを示唆。 ・文化人類学者が解決済みであるなら、それを教えて欲しいという文言も、(本誌でも他誌でも機会のあり次第という)応答への促しである。 |

・自分はあくまでもアマチュアであるとい

うことは謙遜でルポルタージュ3部作や『日本語の作文技術』『アイヌ民族』など、十分にエスノグラファーたる資格を有する。 ・「文化人類学者の行動や思念よりも、「自分自身の問題」として知りたい」 とあるが、明らかに文化人類学者に応答を求める本文内容である。 ・このエッセーで重要な審問は、文末に出てくる「調査される者にうつる文化人類学者 とは、どういう存在か」である。この命題を頭に叩き込んで、本多のエッセーを再読すると、その審問に沿った議論と、そうでないものが析出で きるかもしれない。 |

| 2/〈他人の痛み〉 |

・アメリカの現況を取材した自己(=本多)の経験から語る。 ・「他人の痛みは我慢できる」テーゼ。 ・「これらの人々の心」を日本人は理解することは、結局のところでき ぬ。 ・これがパラフレズして太字(ボールドで書かれてある)「侵略者には侵略されたもの の心理や論理が決して理解できない」と転調する。 ・そこからの(奇妙な?)弁証法:「日本人は、外国人による手ひどい侵略を経験しな ければ、ベトナム人や黒人を理解することはできないのではないかという、一種の宿命論的な疑惑に到達する」 ・でもそれを本多は認めたくない。なぜなら、なんのための自分の取材か、そして、自分たちが嗜虐的な立場のなるべきであるという実践論理を引き出すことは できないから。 ・「宿命論的疑惑を、どうしても払拭できない」 ・「なれなれ、みんな水俣病に」(石牟礼、苦海浄土、256ページ) ・「他人の痛みは我慢できる!」 |

・日本人とアメリカ黒人というカテゴリー

化 ・日本人=侵略者(自分)、アメリカ黒人=在日朝鮮人=侵略された者、という単純化をおこなう。 ・「宿命論的疑惑を、どうしても払拭できない」なら、なぜ本多はその後も取材を続けるのか?また、その自虐的攻撃の矛先をなぜ、(自分も同じ立場にいるこ とも想定できる)文化人類学に向けるのか? ・「他人の痛みは我慢できる!」は、誰にむけた言葉なのか?本多自身 なのか、それとも、彼の批判の矛先の文化人類学者なのか? ・他者(=被調査者)と調査する者(=文化人類学者)の分かち難い断絶が、「痛み経験」を分水嶺にして区別されている。 |

|

| 10 |

3 |

・しかし、自分もそのような「日本人のひ

とりだった」。 ・「他人の痛みは我慢できる!」「(被害者の立場の心理には到達kでいない)」という経験を「洗脳」と呼ぶ。 ・洗脳させたのは、ベトナムでの米軍の銃弾である。 ・不当な弾丸。戦争両成敗はありえないという確信。 ・アメリカの自由や民主主義の価値観が、宣教師の「慈愛にみちた説教」や文化人類学者の「友情あふるる調査」に横滑りして、批判の対象になる。すくなくとも「どんな意味 をもつのか?」と問う。 |

・(本多に反論:01)「友情あふるる調査」は、文化人類学の調査の言い訳ではない——今日でも欺瞞的に

使われることもあるにも関わらず。 |

| 11 |

4/〈探検と学術調査〉 |

・これまでの自分の探検で経験したこと

は、それを正当化するための学術的意義という牽強付会の理由づけ、を指摘。 ・中根千枝批判:「ただ研究のためにインド奥地を調査したにすぎない」 を、本多勝一『冒険と日本人』二見書房、で指摘した。 ・学者には、このような欺瞞に気づくものがいない、と。 ・文芸よりも科学に携わる人にこの傾向がつよい。 |

・中根の発言を、価値中立や文化相対主義

の観点から《どのような地域も文化人類学の対象になる》というパラフレイズすることも可能。またこれを居直りとみるのか、フィールドとの出会いは偶然性が

支配するという矜持と見るのかは意見の別れるところだろう。 ・本多自身も、冒険→探検→調査→学術調査あるいはジャーナリズムと自己の行為を正当化してきた後ろめたさもあると思われる。その自己反省が、多少なりと も中根への攻撃に転嫁しているように思える。 |

| 5 |

・仮に研究の意義を認めたとしても、それ

は調査対象の人に本当にためになっているのか? ・したがって二重の欺瞞に陥っている。 |

・欺瞞を正当化するために、人類普遍を持

ち出すことが、具体的な顔をもった人たちへの、貢献ということが後回しになる(あるいは実現されない)という、この二重の欺瞞は、言い得てる。(→フィールドワーク研究の倫理) ・調査が、現地の人のためになると思うよりも、若きフィールドワーカーは、現地社会の言語を操り、また現地社会に適用することに、調査の初期の多くの時間 を割くために、お世話になっている「調査対象の人に本当にためになっているのか」と いう煩悶は常に後からやってくるのが、僕(池田)の本音だ。 ・どのようなフィールドワーカーでも、お互いに話し合ってみると、このような「二重 の欺瞞」を感じることはある。 ・今日では、本多の指摘に通底する「フィールドワーク調査倫理」項目などが 整備されている。 |

|

| 12 |

6/〈文化人類学の諸成果〉 |

・Gerald Cannon

Hickey (1925-2010) の民族誌Village

in Vietnam, 1964.と、米国国務省からのMichigan

State University Vietnam Advisory Groupの報告書。 |

・Montgomery

McFate, Anthropology andCounterinsurgency: The Strange Story of their

Curious Relationship. March -April 2005 MILITARY REVIEW.(pdf)

が出版されるまでに、40年以上の時間が立っているわけだから、本多の告発は、それと同時期に米国でも学会等で議論されていたにも関わらず、ジャーナリストの良心として、日本の民族学者(当時の日本文化人類学会は日本民族学会と呼ばれ

ていた)に警鐘を鳴らした点は、すばらしい。 |

| 7 |

・Gerald Cannon

Hickey (1925-2010) の民族誌Village

in Vietnam, 1964.は、RAND Corporation

からの資金がでている。 ・(前節でいわゆる農村調査報告書の体をとるが)戦争協力という構造的組み込みは否定できない。 ・科学研究でもありえるが、文化人類学は直接人間を対象にするために、戦争の侵略や 破壊と関連することは避けられない。 |

(承前) |

|

| 8 |

・1965-1969年カメロット計画

(これは山口昌男「第三世界の文化」『現代の理論』55号での発言を

典拠とする) ・国防省と陸軍がスポンサー、中南米における反乱予測と対策研究(→「低強度紛争」) ・暴露され研究プロジェクトは頓挫した。 |

・山口昌男は、これを受けて「調査する者の眼:人類学批判の批判」をおよそ4か月後に公刊するわけなの

で、後者の論評の本多への限りなく人格攻撃にちかいものも含まれる反論を出したことは、ある意味で山口(1970)の瑕疵であり、学会にとっての悲劇でもある。 |

|

| 12-13 |

9 |

・アメリカ・インディアンが、白人との対

比のなかで悪者に描かれる(→表象の政治性) ・居留地という不毛の土地に追いやられたインディアン |

・拙稿「北米先住民の教訓」を参照(→「映画の中のダコタ・インディアンの描き方には問題があると、当

事者であるダコタの人 たちが後に指摘し、ダコタの人たちからみた映画が制作されたと聞く」) ・インディアンは、白人の無知と愚見のシンボルであり、白人の愚かさを覚えておくにはよい用語だという先住民の皮肉はさておき、ネイティブ・アメリカンあ るいは、北米先住民という呼称が現在ではよく使われる。 |

| 13 |

10 |

・美しい自然保護地と、不毛なインディア

ン居住地の対比のなかに、先住民へのネグレクトがあると、批判する(=確かにそう

だ!)。 |

・この指摘は、紋切り型であるが、史的事

実を的確に表象している。 |

| 11 |

・オレゴン州。ワロア湖チーフ・ジョセフ

(Chief Joseph,

1840-1904)のライフヒストリーと反乱。 ・タオスのプエブロ・インディアンの聖地返還請求 ・アメリカ「合州国」 |

・本多は「酋長」と使っているので、この

時期には、まだ酋長への言葉狩り以前の状況か?(現在では「首長」あるいは「チーフ」と呼ばれる) ・「アルカトラズ島占拠事件(ウィキペディア)」1969年11月20日から 1971年6月11日までの間、アメリカ合州国カリフォルニア州のアルカトラズ島をアメリカ先住民たちが占拠した事件(Occupation of Alcatraz, 1969-1971) |

|

| 12 |

・タオスのプエブロの酋長の訴え。 ・人類学調査はPh.Dを取るだけのものだ。我々への研究などない。 |

・これはまさに、正鵠を得た首長の訴えで

ある。 ・ただし、この時期にソル・タックスらの「アクション人類学」が誕生す る。 |

|

| 13/〈調査される側の論理〉 |

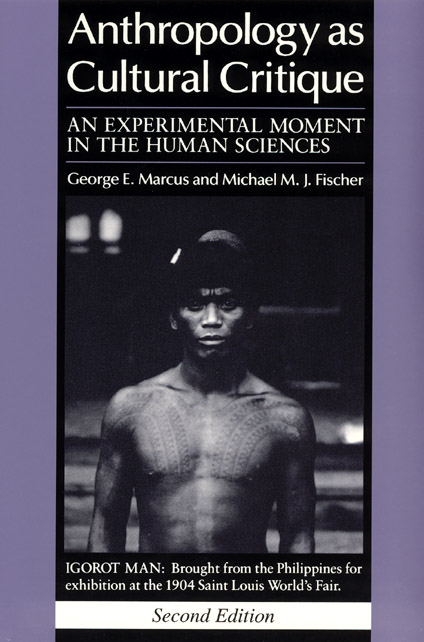

・良心的文化人類学者がいくらいても、そ

の先住民への「成果」を考えるとき、その活動は虚しい(E. Nelson Hayes and Tanya Hayes, eds., Claude

Lévi-Strauss : the anthropologist as hero., Cambridge, Mass. :

M.I.T. Press,1970.目次は右のコメント欄に記す)。 ・トラは死して皮をのこすだけ。 |

There are no

superior societies / by S. de Gramont Structure and society / by H.S. Hughes Lévi-Strauss in the Garden of Eden : an examination of some recent developments in the analysis of myth / by E. Leach Which may never have existed / by F. Huxley Some considerations on the nature of social structure and model building : a critique of Claude Lévi-Strauss and Edmund Leach / by H.G. Nutini Epistemic paradigms : some problems in cross-cultural research on social anthropological history and theory / by B. Scholte Brain-twister / by E. Leach Science by association / by D. Maybury-Lewis The nature of reality / by C.M. Turnbull Lévi-Strauss's unfinished symphony : the analysis of myth / by B. Scholte Science or bricolage? / by D. Maybury-Lewis Connaissez-vous Lévi-Strauss? / by R.F. Murphy Orpheus with his myths / by G. Steiner The anthropologist as hero / by S. Sontag What is structuralism? / by P. Caws Lévi-Strauss and the primitive / by R.L. Zimmerman Sartre vs. Lévi-Strauss / by L. Abel |

|

| 14 |

14 |

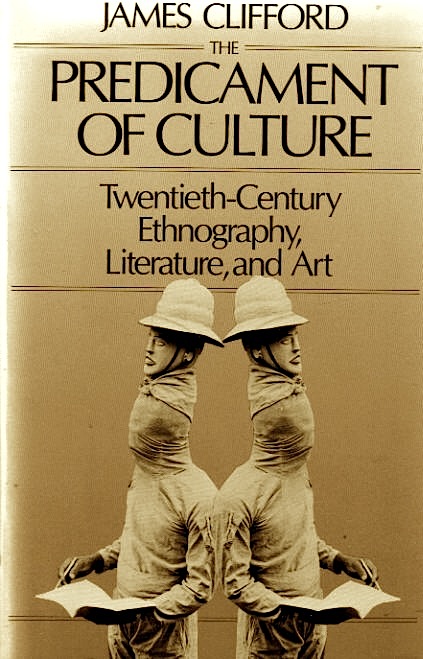

・(ベネディクトの)文化相対主義は、支

配された側からは容易にわからない。 ・理屈では理解しても、身体では理解できぬ。 ・タオスのプエブロの首長は(文化相対主義など)白人の論理と方法にすぎぬと指摘。 ・調査する側にとって、「重要、立派、高級、有意義、(そして)遊戯」であると。 ・調査の意図に相反して、支配に応用される。 |

・文化相対主義. ・文化相対主義の悪用は「君の社会の価値と僕の社会の価値の、それぞれ異なる訳だから。私たちが分かり合えることがない。だからお互いに正し合うことなど やめて、別々に分離して生きよう。決して労働移民などを目的としても、金が貯まれば帰国すべきであり、よもや異教を持ち込んでは迷惑だ」という主張であ る。 ・知識人は真理にあずかるというのに、政治的情熱に毒されて、中立な態度などみせない(→むしろ、体制を補完する御用学者に成り果てて、知識んの中立性や 反省をみせようとしない。バンダ『知識人の裏切り』 論)。 |

| 15 |

・他民族支配へ応用——これこそが『菊と刀』の有用性。 ・この本を読んだときは「無邪気だった」と吐露。 ・何か変な気がする。 ・ベネディクトの「善意」はくせもの |

・この本を読んだときは「無邪気だった」と吐露、というのはあまりにもナイーブな心情吐露だ。 ・「『菊と刀』の理解については、本多も山口も、現在の研究の水準からみれば、非常にイデオロギー的主張やバイアスに絡め取られている。結論的には、ベネ ディクトは、本多や山口のような戦争協力やベネディクトの矜持以上の意味をもち、日本文化理解のメチエ(技法)を『菊と刀』で実践したのだというのが、現 在(2019)での理解としてふさわしいものだろう」(→「調査する者の眼」 ノート)。 |

|

| 16 |

・知里真志保『アイヌ語入門』『分類アイ

ヌ語辞典』。同僚への激烈な批判。 ・和人研究者は善意でアイヌを研究する。 ・知里教授には、善意が腹立たしい=見え透いたニセモノにみえる。 ・善意はただの「ラポール」の手段。 ・アイヌ学者の研究がすすんで、アイヌの地位や生活がよくならぬ。 ・アイヌとインディアンは似ている。 ・『菊と刀』は天皇制の存続に貢献。ただし何のためにか?それはアメリカの日本支配のためである。アメリカがゴジンジェムやチューを選ぶのと同じ。 |

・知里の糾弾は、「善意」の表明は、アイ

ヌ調査をしたいがために、偽善ないしはカモフラージュ。 ・知里の立場や怒りを代弁する本多。 |

|

| 15 |

17 |

・アメリカのある人類学者は、インディア

ン側にコミットして、研究を一切しなくなる。 ・本当の善意があれば、文化人類学は廃業される。 ・ベネディクトの善意は、現在(当時)の、アジアから米国が手を引くことにつながれ ば、本来の善意となる。 ・そのような側に「より役立つ」ような「素材」を提出することは可能。 ・『菊と刀』は日本人の側には「より良い」ものとは言えない。 |

・本多の「本当の善意があれば、文化人類

学は廃業される」は誇張語法。 ・また「のような側に「より役立つ」ような「素材」を提出することは可能」は、論点先 取の問題がある。 ・「『菊と刀』は日本人の側には「より良い」ものとは言えない」は、学問の中立説という虚構への批判とすれば、首肯できる。 ・『菊と刀』は、そもそも中立的な政治状況のもとで制作されたものではない——『菊と刀』は敵国研究のテキスト。それが、敵国支配に使われる「日本理解の ための鍵」にもなることが古典の古典たる所以。 ・ベネディクトに「善意」(それも偽善的善意)を読み取る本多の感性は、僕(池田)は、理解できないなぁ。 |

18/〈昆虫と人間〉 |

・「文化人類学者は、なぜインディアンを調べ、なぜベトナムを調べ、なぜアイヌを、なぜパプアを、

なぜティンディガを調べる「必要」があるのでしょうか。もちろん人類

学に限らず、すべての学問に

これは通ずることであり、いわば学問論になってしまうのですが、さきに述べましたように、人間そのものを対象とする人類学は、この問題を突っ込むのに適し

たジャンルであって、昆虫を対象とする場合とは異ります。「知りたい」という基本的欲望は理解できる。相手は昆虫であれば、生態学者は「昆虫がオレのこ

とをどう思っているのか」を心配する必要はありません。しかし、もし文化人類学が「素材としての事実の探究」に仕事の拠り所を求めているのであれば、人間

を昆虫と同じ目で見ていることになります。「それでいい」と開き直ることは可能だし、事実そうしている人もあるかもしれません。古典的人類学は正にそのと

おりでした。むしろ、そこから発生したというべきでしょう」(p.15) |

・ティンディガは東アフリカのハッザ語を話すグループの別名の

ことか?("Tindiga' is from Swahili watindiga 'people of the marsh grass' ") ・「古典的人類学は正にそのとおりでした。」の根拠は、レヴィ=スト ロース『現代文明と科学』スミソニアン研究所編、荒正人訳、よりひく。人類の部分が他の部分を「物」としてみているは、デュルケーム『社会学的方法の規準』より根拠をもつものと思われる。 ・事実は「素材としての事実の探究」のために多くのフィールドが選ば れるよりも、テーマや対象社会への絞り込みのために、フィールドの候補地が残ることが多い。フィールドワーカーは、自分が「なぜそのフィールドで仕事をし てるのか?」について明確に言える人はおらず、また、質問してもポストホック(事後的)な理由付けしか見ることは少ない——経験的事実。 ・今日の人類学は、そのことを倫理的要綱を常に意識するように人類学者に水路づけているので、なぜ、そのフィールドに決めたということをよりも、つねに、 どのような倫理的関係を保っているのかということに、調査者の指導教員(メンター)は、配慮し、指導するだろう。 |

|

| 15-16 |

19 |

・レヴィ=ストロースの、未開文化は滅び

つつあるので、(それを文化人類学的記録として残しておくために)緊急の調査が必要である。ほか、全パラグラフ引用になっている。 |

・アイヌは和人に対して優勝劣敗だから、

今のうちにデータをとっておこうという論理と同じ。あるいは「帝国主義的

ノスタルジー」のように、(支配者として)自分で滅ぼしておきながら、後になって、そのような失われた他者の文化に対してノスタルジー(郷愁)を

覚える。 ・この矛盾は、ソンタグが「英雄としての文化人類学者」で指摘、批判を加えている。 ・なお、サルベージ人類学の元祖とも言えるひとたちの一人は、ロバート・ローウィで ある。 |

| 16 |

20 |

・消滅する人類の研究をすることには意義をみとめる。。 ・しかし、文化人類学者は、「彼ら」を救済することではなく、彼らの文化を研究することを優先する。それは、政府も同じ。 ・サステイナブルな自助手段の援助として、富川盛道「一枚のスカート」『東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所通信』5号を事例にあげている。 ・もし、救済ができないのであれば、彼らに役に立つ研究をせよ、と。これは研究者の「姿勢」の問題だとも。 |

・ここでの本多は、彼が嫌う宣教師がおこ

なう人道的救済のすすめを文化人類学者にしているかのような「感覚」覚える。 ・サルベージ民族誌家であったローウィが同時に、文化決定論(=文化はナマ物で動態的に変化するので時代を超えて文化による行為者の世界認識の様式は普遍 化する)という矛盾した態度をもっていたのと、よく似ている。 ・救済できないのであれば、役に立つ、というのは、「現地功利主義優先の原理」 と呼んでもいい。ただし、これは、道徳的にバイアスのかかる研究であり、相手と自分の自民族中心主義を容易に召喚してしまわないか? |

| 21 |

・レヴィ=ストロース批判:つまり、彼に

は「研究される側」の立場性、昆虫の視点がわからない。 |

・以前、中田英樹『トウモロコシの先住民

とコーヒーの国民』が、「虫の眼」と「鳥の眼」を対比したことを思い出した(池

田による書評)。 ・昆虫を人間に引き揚げよ、という命題にも聞こえる。比喩表現にすぎないのに。 ・本多の意見を建設的に引き継ぐならば、むしろ、現地人のエンタイトルメント(権原)の尊重をし、その毀損がないように——あるいは極小化する ——ようにせよ、とパラフレイズするほうがいいかもしれない。 |

|

| 22 |

・調査する側は悲観主義に陥るのは自由だ

が、殺される側はたまったもんじゃない、という本多の批判。 ・なぜ文化人類学者者は革命の状況に飛び込まないんだ。その解説としてのキャサリン・ガフ「人類学と第三世界」。文化接触、文化変容、近代化に取り組んだ が、権力、苦痛、搾取などがテーマとして現れにくい。 |

・調査される側が、しばしば「殺される

側」なるのは、ECF, Extreme Case Formulation

の一種だ。修辞的に公平性を欠く。 ・この当たりから、この種の誇張語法が前面にでて、シャドーボクシングのような「糾弾」モードになるのは、残念である。 |

|

| 17 |

23/〈宣教師の場合〉 |

・KKKには(白人至上主義の)宣教師も

関わる。 ・が、ここでは日本に来ているアメリカ人宣教師を考えよ。 ・アメリカ人宣教師は、KKKに加担する宣教師を考えるべきで、アメリカに帰って宣教すべし。 |

・かなり言いがかり的な誇張語法。 ・「アメリカ人宣教師は、KKKに加担する宣教師を考えるべきで、アメリカに帰って宣教すべし」は、後に本多が山口を嗜める言い方に、本論の議論と関係な いではないか!という指弾があるが、それが、ここでは、まるで、私たちが本多に言ってみたい気がする。 |

| 24 |

・黒人がムスリム化するのも、それが原因 だ。 | ・奴隷のキリスト教への強制への反動とし ての、ブラックモスレム(Black Muslims)への改宗化も、それなりに意味があるが、日本の読者にはかなり極論に思えてしまうのではないか?——ただし、それが逆に、本多の 先見の明を示すものでもある。しかし、これは、問題になっている文化人類学者は「他 人の痛みは理解可能か?」(本多の用語ではなくパラフレイズである)という審問への議論からは、脱線している。 | |

| 25 |

・キリスト教と、西欧の世界進出は切って

もきれない関係。 ・シュヴァイツアーをみよ(「イカサマ」だ!)) ・J・ボールドウィンの長い引用。 ・「不当に侮蔑(?軽侮とある)された者の怒りは、個人的には何も実りをもたらしは しないが、怒りを抱くこと自体はどうしようもない。この怒りについて は、怒りを日々の糧として生きている人々の間でさえも軽んじられ、ほとんど理解されてもいないくらいだが、実は歴史を動かす原動力のひとつなのだ。怒りを 知性の下におさえつけることは非常に困難だし、完全に抑えることは不可能であり、従ってどんな議論に対しても動じはしない。このような怒りを覚えたことも なく、想像することもできぬ支配民族(ヘレンフォーク:ナチの用語でKKKにとってのアングロサクソン)の連中には、これは決して理解できない事実であ る」(p.18) |

マタイ伝(28:16-)は、イエスが弟

子たちに命令をして布教に従事することを示した箇所。 ・ジェームズ・ボールドウィン『アメリカの息子のノート』佐藤秀樹訳、せりか書房、1968年。 ・フランツ・ファノンの白人への指弾にも通底する、苦痛に満ちたメッセージである。 |

|

| 18 |

26 |

・使命感に満ちた宣教師、それと同様な役

割をしたのが探検家。 ・探検家は地理的空白をうめるために情熱に突き動かされるが、その空白は、される側のものではない。 ・探検=「大爆撃の前の偵察飛行」 ・アメリカ大陸の「発見」は、傲慢な言葉。 |

・アメリカ大陸の「発見」は傲慢な言葉だ

という指摘は先駆的で、もっと評価されてよい。 ・(今はなき)角川書店の新大陸「発見」の500周年の日本からの新造サンタ・マリア号の船出は、それから28年後。日本は、本多の指摘に何の反省もな かったことになる。 |

| 27 |

・国家権力、支配政策と結合した宣教師

は、文化人類学者と同じ。 ・「宣教師、探検家。その延長線上に文化人類学者が並ぶのではないか」 ・「直接的に領土侵略や経済侵略に結びつかないとしても、それは調査する側のカル チュアによる調査される側のカルチュアの意味づけであり、アレンジメントであって、いわば文化侵略と結びつくのではありませんか」 (p.18) |

・山口はのちに万博に加担する(尻馬に乗

る)梅棹や泉を批判するが、それには、本多は甘いと糾弾する。山口の批判のやり方は、場外乱闘風であるが、京都学派の本多には確かに分がわるい——本多は

自分も万博反対とは言っているが。 |

|

| 28 |

・「最後に、私の疑問とするところを一言

で表現してみますと、次のようになります」 |

||

| 29 |

・結びの本多の審問は、「調査される者にうつる文化人類学者とは、どういう存在か」 |

・この審問は、文化人類学者が自分の自己

像を示せと問うものではない。調査される者(=インフォーマントや現地の人と言われる)者が、文化人類学をどう見ているのかという問いかけである。 ・(修辞の方法であるが僕が指導教員ならば)文末決定の悪文になっちまうので、冒頭でも提示しておくほうがいいし、この命題を頭に叩きこんで、全体の文章 を推敲するようにと、アドバイスするだろう。ただし、今のようなコンピュータのない時代には、それを要求するのは理不尽だが。 |

|

|

|

|

リンク

文献(これに関わる論争関係)

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Do not paste, but

[Re]Think our message for all undergraduate

students!!!

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆