「厚い記述」(thick

description):厚い記述あるいは分厚い記述とは、米国の文化人類学者クリフォード・ギアーツ(1926

-2006)が同名の論文で提唱したも

のであるが、元々は英国の哲学者ギルバート・ライル(Gilbert Ryle,

1900-1976)による。人類学者はフィールドワークをするときに、現地の人と仲良

くなり、情報を提供してもらう人を探

し、関連文書を写し、系譜関係をとり、付近の地図をつくり、活動の日記などを書く。これらの一連の行為を厚い記述と呼ぶ。そして反対に、薄い記述とは、

「少年が瞬[まばた]きした」というようにそれ以外に情報のない

シンプルな記述をいう。瞬きは、付近にいる誰かに合図したのか、それとも目にゴミが入ったのか、ある

いは以前に読んだ小説の感動的な部分を思い出して涙ぐんだのか、などの情報の収集、などの記録の積み重ねにより、少年の瞬きを描いてゆくことを厚い記述と

呼ぶ。フィールドワークではそれだけ記述を重ねることの重要なのだが、事情はそれほど簡単ではない。レヴィ=ストロースは『悲しき熱帯』(1955)で何

日もかけて奥地の住民を探し出したが、必要とする情報が手に入らず、系譜関係の収集などわずか数十分で終わることがあり、そんな徒労の積み重ねがフィール

ドワークだという。つまりフィールドワークと厚い記述とは直接の関係性がない。他方で、多くの人類学者は、文化人類学の方法論を知らない時代や人が書いた

旅行記や事件記録などに触れて、自分が積み重ねてきた厚い記述が一瞬にして瓦解するぐらいインパクトがある(=より厚い)ことを感じる。厚い記述は単に自

分のフィールドノートの記録を厚くしてゆくことではない。だからと言って、厚い記述はフィールドワーカーの精神性が可能にするものでもない。逆に厚い記述

をフィールドワークの精神論としてのみ理解するだけでは、決してそのような記述(=厚い記述)が常に可能になるわけではない(→「厚い記述(thick description)」より)。

以下の引用は、ギアーツの「厚い記 述」論文(部分のノート)を文末から文頭に遡及的に並べたもので す——つまり川を遡上する方法である(running-up reading)=[antonym: contrapuntal reading]。記録のなかにある事実と体験とその解釈の行為の往還/循 環が、厚い記述を可能にすることであり、薄い記述の「蓄積」が厚い記述 に「展開」するものでは ないことを御理解ください——メタファーとして分かりやす過ぎるからね。この平易な隠喩の落とし穴。むしろライルが言ったように、「意味の 構造」の解明か ら、 「意味構造の社会の基盤」と「意味内容」をさぐることへの発展が「厚い」という奇妙なメタファーの内実とも言えるかもしれません(→「遡上的読解」)。

"What a journey to the heart of darkness could not produce, an immersion in structural linguistics, communication theory, cybernetics, and mathematical logic can. Out of the disappointed romanticism of Tristes Tropiques arose the exultant sciencism of Levi-Strauss's other major work, La Pensee Sauvage (1962),"(Geertz 1973: 351).[クリフォー ド・ギアーツ][Joseph Conrad, Hart of Darkness]

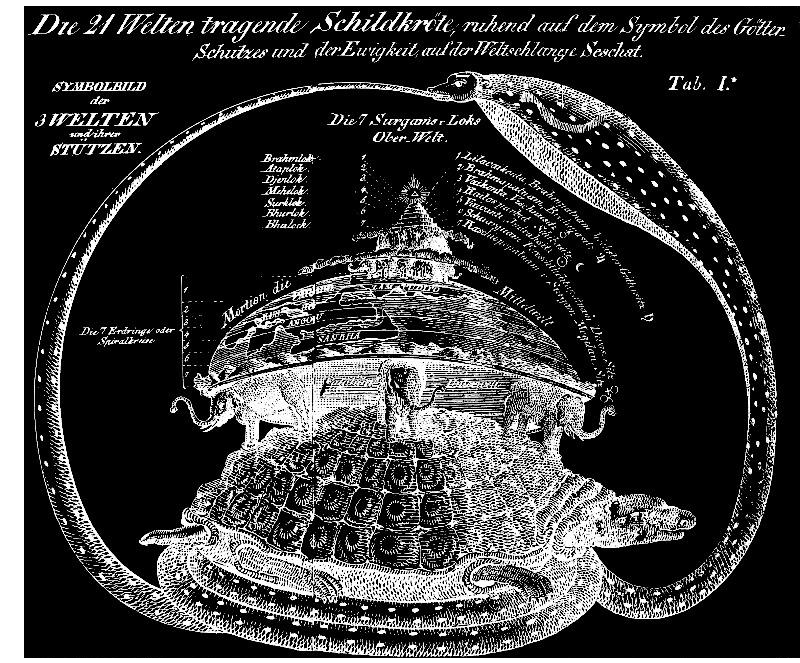

The fight below the confluence of the Aruwimi and the Livinstone rivers, スタンレー(Henry Morton Stanley)『暗黒大陸を横断して(Through the Dark Continent)』(1899)[→地獄の黙示録]

それでは、ここで私は、ジョセフ・コンラッドとフランシス・フォード・コッポラの二人の巨匠

の助けを借りて、遡上的読解(そじょうてき・どっかい)を実践する——つ

まり、ギアーツ師の「厚い記述」論文を末尾から読んで、上流に遡る。

****

「社会行為の象徴的領域——芸術、宗教、理念、学 問、法、道徳、常識——をみることは、‥‥、その苦しみ[=生の実存的ジレンマ](the existental dilemmas of life)のまっただ中に突入することにほかならない。解釈的人類学の本質的使命は、もっとも深遠な問いに答えることにあるのではなく、人間が言ったこと に関する参照できる記録のなかにそれをふくませることにある。」(p.52)

「理論構成の基本的な課題は、抽象的規則性を取り出 すことではなく、厚い記述を可能にすることであり、いくつも事例を通じて一般化すること ではなく、事例の中で一般化することなのである」(p.44)

「人類学者の見いだす事実で重要なのは、その複雑な 特殊性と脈絡性というものである」(p.40)

(文化の分析の範囲)文化の分析は、「意味を推定す ること、その推定を評価すること、より優れた推定から説明的な結論を 導きだすこと」である。

「重要なのは、一つの人 類学的解釈がどこにあるかを 示すことにある。それは社会的対話の流れを追求すること、それを吟味 できる形におくこと にある。」「民族誌家は社会的対話を「書き記す」。それを書きとめるの である。こうすることによって、ある時点においてのみ起こった一つのできごとを、記 録のなかで再び見ることのできる記事にするのである。」(p.32)

「もし、民族誌が厚い記述であり、民族 誌学者が厚い記述をおこなっているとすれば、調査日誌の短文であれ、マリノフスキーの長大なモノグラ フであれ、どんな例についても、決定的な問いは、それが目くばせから出発しているか どうかというものである。われわれの解釈力を吟味しなければならないの は、解釈されていない資料、きわめて薄い記述についてではなく、見知らぬ人びとの生 活にわれわれを接触させるような科学的想像力についてである。」 (p.28)

「人類学の著述はそれ 自体が解釈であり、さらに二次 的、三次的解釈なのである。(本来、現地人のみが一次的解釈をおこなう。それは彼の文化 にほかならない。)人類学の著述はしたがって創作である。それが「作 られるもの」、「形作られるもの」であるという意味——fictio‾の本来の意味は そこにある——における創作である、それはまちがっている意味でも、事実に反するということでも、また単なる「架空の」思索という意味もない。」 (p.26)

「自分自身を彼らの中 に見いだすことは、ほとんど成 功することのない絶望的な作業であるが、民族誌的調査は個人の経験としては、こういう作 業からなっている。」(邦訳、p.23)→「自分自身を彼らの中に見いだすこと」

まず、分析は(a)意味の構造をえりわけること (「意味の構造」はライルが「コード」と呼んだもの。)。また、分析は(b)「意味構造の社 会の基盤」と「意味内容」をさぐること。

民族誌的なノートそのものは「厚い」ものである。人 類学の著作では「彼ら自らの解釈に関するわれわれ自身の解釈」ということがはっきりしな い。その理由は「ある出来事、儀礼、習慣、考えその他のどんなものでも、それを理解するために必要なものの多くは、それ自体を直接扱う前に、背景をなす資 料として暗に含まれてしまっているからである。」そして、これは避けられないことである(それ自体は悪いことではない)。「‥‥われわれはすでに解釈して いるのであり、さらに、解釈について解釈しているのである。それはいわば、目くばせ に対する目くばせへの目くばせである。」(p.15)→「観察されていない 観察者を観察すること」

「つまり民族誌の目的は、無意識的なまばたき、目く ばせ、にせの目くばせ、目くばせの真似、目くばせの真似の練習などが生まれ、知覚さ れ、 解釈される意味の構造のヒエラルヒーにあり、このヒエラルヒーがなければ、まばたき、目くばせなどのものは、誰かがまばたきで何を意味して も、あるいは何 も意味しないとしても、事実存在しないのである。」(p.10)

まず民族誌の目的は (a)「厚い記述」と「薄い記 述」のあいだにある。

「しかし、ライルが「薄い記述」と呼んだもの、つま り目くばせを練習する者(真似をする者、目くばせをする者、自然にまばたく者‥‥(マ マ))が行っている(「右目をまたたく」)という記述と、彼がやっている(「秘密のたくらみがあるかのように、人をだますために友だちがまばたくのを真似 る」)という「厚い記述」との間に民族誌の目的があるということが重要なのである。」(p.10)

また民族誌の目的は(b) 意味の構造のヒエラルヒー にある。

「‥‥民族誌をおこなうとは何かを理解するために は、どんな人類学的研究が知識のひとつになるかを捉えることから出発することができ る。‥‥。ひとつの観点つまり教科書の視点からすれば、民族誌をおこなうと言うことは、研究対象の社会の人びとと親しくなり、インフォーマントを選び、文 書を写し、系譜関係をとり、調査地の地図を作り、日記を書くなどのことを指す。しかし、研究計画を決めるのは、こういう技術とか手続きではない。それを決 めるのはまさに一種の知的な作業なのであって、ギルバート・ライルの語を借りるなら「厚い記述」における念入りな試みである。」(pp.7-8)

「私の採用する文化の概念は‥‥本質的に記号論的な ものである。‥‥。人間は自分自身がはりめぐらした意味の網の中にかかっている動物であ ると考え、文化をこの網として捉える。したがって文化の研究はどうしても法則を探求する実験科学の一つにはならないのであって、それは意味を探求する解釈 学的な学問に入ると考える」(p.6)

「人類学という学問全体が文化の概念をめぐって生ま

れてきたのであり、この概念の広い適用を人類学はますますせばめ、特定のものに限定し、 その中心を定め、これを抑制するようになっている。」(p.5)

■[遡上的読解](running-up reading)とは?

遡上的読解(そじょうてき・どっかい)とは、通常の 論文を、まず文頭から文末に展開する読解をおこなった後に、論文の中で主張されている、ある特殊な語彙ないしはキーワードの意味を探るときに、文末から文 頭にかけて、単語が含まれる文章(=コンテクスト)を抽出し、後ろ向き——つまり、自分の最初の読解を遡及して自分とその文脈の出会いを未来から過去に 遡って読む事である。このような読解を通して、論文の作者が、論理的展開を時間軸の流れの助けを借りて「強引ないしは不自然に」に主張した可能性について 考え、論文読解を因果論的展開で読み取ろうとする読者の「あざとい精神」を相対化する方法である。

何度も推敲を重ねたよい論文の冒頭では、期せずして 著者は本当のこと、主張したいこと、証明済みの結論を「隠喩」の形で表現していることがあるので、それを「徴候的読解(symptomatic)」する方 法の一種であるが、遡上的読解は、それに加えて、読者が陥り勝ちな時間軸、および(疑似的な可能性がある)因果的展開という修辞の呪縛から自由になり、そ の論理展開が「必然」なのかそれとも「論の展開の偶発的効果」の産物であるかを検討する——ただし論証ではない——ことができる。

この遡上の方法論は、ジョゼフ・コンラッド「闇の

奧」ならびにフランシス・フォード・コッポラ監督「地獄の黙示録」における、クルツならびにウィラード中尉がとった経験的認識論に近いものがある。そこに

は、仮説を検証するような陽気なものはなく、不気味なもの、理解できないものに、恐怖と興味をもち、それに抗して/流れに抗して/不本意に

(against the

grain)遡上するもので、そこにあるのは、奇妙な既視感、想定もしていなかった源流・支流の色や香りを体験する、不思議な読解を経験することができ

る。そこには、何かのことを知りたいという単純な欲求を、偶発的で理解不能な流れの中に読者を置く事になる。

リンク

文献

- C・ギアツ「厚い記述——文化の解釈学的理論をめざし

て」『文化の解釈学I』(吉田禎吾ほか訳)岩波書店、1987年(Geertz, Clifford.,1973, Thick

description: Toward an interpretive theory of culture, in "The

Interpretation of Culture", New York: Basic Books.,pp.3-30.)

その他の情報

☆

☆