ラカン的ナルシシズムへの理解

Lacanian Narcissim

ラカン的ナルシシズムへの理解

Lacanian Narcissim

ラカン的ナルシシズム (Marie-Claude Lambotte. による)を考察する。下記の説明は全部、引用である。

| 「自分自身の像に幻惑されたナルシスは,ラカンが

「鏡像

段階」において描き出した鏡像による主体の籠絡の瞬間を

見事に例証するものである。しかし,この言葉をしゃべれ

ない子ども(infans)が虚像とその背後にある種の像への

いわば二重の同一化を被るこの段階の経過とは異なり,ナ

ルシスという人物は,外的な準拠を何も持たない無知な状

態で,恋の幻影——その情熱的な基調は自我とモデルとの

間の完全な混乱を明らかにしている——の中に浸り込むの

である。実際,鏡像は自我の投影の場の境界を画定し,自

我は,一つの形態の知覚において他者との関係の恒常性を

得,それにまなざしを付与する。この関係がないと,主体

は彼自身の「誇大妄想的」像——無限に反射しあう合わせ

鏡の戯れのように彼を見る像——に驚愕したままになるの

である。 ……こうしてラカンは,彼のセミネールI 『フロイ トの技法論』においてフロイトのこの論文を解説し次のよ うに述べている。 |

大

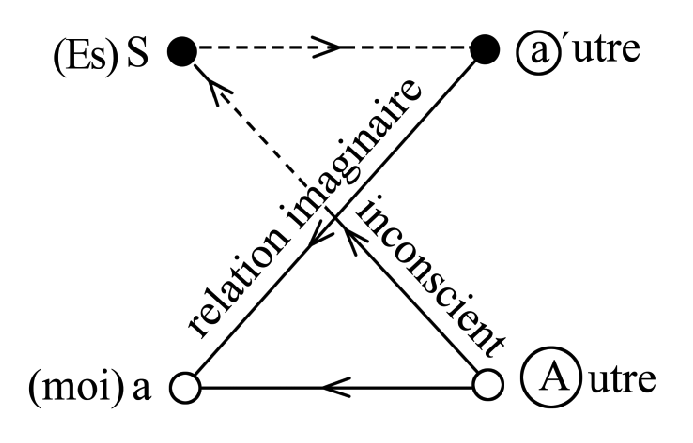

文字のSからa'(小文字の他者)を経由してa

で顕された自我(moi)に到達する経路が、鏡像段階。鏡像段階では点線でしか示されていない。大文字のS(エス=超自我)から、自我(a)へは実践も点

線もない。自我(moi)はA(大文字の他者)と、鏡に映った他者(a')すなわち、小文字の他者からの承認があって存在する。A(大文字の他者)は、超

自我(Es)にも部分的に投射している=この経路が無意識であり、大文字のS(エス=超自我)に完全に投射されていない。鏡に映った他者(a')から自我

(moi)に投射する経路が想像的関係(relation imaginaire)という。 大

文字のSからa'(小文字の他者)を経由してa

で顕された自我(moi)に到達する経路が、鏡像段階。鏡像段階では点線でしか示されていない。大文字のS(エス=超自我)から、自我(a)へは実践も点

線もない。自我(moi)はA(大文字の他者)と、鏡に映った他者(a')すなわち、小文字の他者からの承認があって存在する。A(大文字の他者)は、超

自我(Es)にも部分的に投射している=この経路が無意識であり、大文字のS(エス=超自我)に完全に投射されていない。鏡に映った他者(a')から自我

(moi)に投射する経路が想像的関係(relation imaginaire)という。 |

| 「自 我に比肩しうるものとしてのこの原 型(Urbild)は主体の歴史のある限定された瞬間に構成さ れ,それ以後自我がその機能を果たし始めるのです。つま り,人間の自我は想像的な関係を基盤として構成されるの です。フロイトは書いています,自我の機能は,ある新し い心的(eine neue psychische)……形態(Gestalt)を 持たなければならない。精神の発達において,何か新しい ものが現れる。その機能は,ナルシシズムに形を与えるこ とである。ここには自我の機能の想像的起源が示されては いないでしょうか」 | |

| ……ラカンは,自体愛からナルシシズム への移行の問題に解答を与えたように,完全にナルシシズム的な宇宙を放棄させる必然 性が何であるのかという問い にも解答を与えることになる。それは,彼がその形成を見 事に明らかにしたこの特異な像が主体に直面させる強制, すなわち,現実の中にこの像を刻印すべしとする強制であ り,これが世界の構造化と自発的な活動に不可避の支えと なるのである。 | |

| ラカンは「精神分析における攻撃性」にお いて次のように書いている。 | |

| 「現実に己の像を刻みつける という人間を特徴づけるこの熱情は,意志の合理的な媒介 のそれと知られていない基盤である」(『エクリ』)。 身体像はしたがって,主体の心的表象の世界と外的知覚 の世界に二重に帰属するということになるであろう。鏡像 段階によって明らかにされたこの帰属は,世界に自身の像 を記載しそれによって世界に意義を与えるという主体の後 のあり様を理解させるものであろう」。 | |

| ラカンは,セミネー ルII 『フロイト理論および精神分析技法における自我』の 中で,この実存的であると同時にメタサイコロジー的でも ある力動を次のようにまとめている。 | |

| 「彼が諸対象の知覚 の中に認めるものは,まさにこのあらゆるまとまりの原理 である身体像なのです。さて,この像そのもののまとまり を,彼は外部に,それも先取りという形でしか知覚するこ とができません。自分自身に対するこの二重の関係のため に,彼の世界のすべての対象は,常に,まさに彼の自我というさまよう影の回りに構造化されるのです」。外的世界 の備給は,この特異な像の再発見がもたらすナルシシズム 的満足なしにはなされないこと,この遍在する像が人間関 係を確立させるのであるということがよく理解できる。さ て,フロイトは探求をさらに押し進め,すべてのリビドー が対象備給に移行すると考えることができるのか,またそ れがリビドーの運命なのかと自問している」。 | |

| 「このようなナルシシズム的同一化は,ラカンにとって, 人間の世界全般に対する想像的かつリビドー的関係の源に 姿を現すものである。実際,鏡像段階が教えているように, 主体が世界の中で一つの位置を自分に割りあてることがで きるのは,主体が他者との関わりにおいて反映の中に己の 存在を見て取る限りにおいて,まさに主体が他者の中に知 覚するものを取り入れることによってであり,そしてこの 取り入れは,視線の投げかけの中で行われるのである。他 者の視線を取り入れることは,自分自身を見るということ, および原初的自我(Ur-Ich)——他者との関係のすべて を支配する象徴的基準としての自我理想と同時に,自我理 想が描く枠組に組み込まれている想像的表象としての理想 自我の原因となる——を設立することに寄与する。自我の 二つの理想的審級の聞に設定される力動は,「ダニエル・ ラカーシュの報告についての考察」において,「逆さまに された花束」と呼ばれる光学的、ノェーマにおいて,主体が ブーアスの実験に基づいて作られた実像の縁の近くに位置 しそしてこの実験に付け足された平面鏡に傾斜を加える ことによって,さらに説明を与えられている。 | |

| ラカンは 『フロイトの技法論』の中で次のように述べている。 | |

| 「この 図の中では, Ideal Ich とIch-ideal の間に,理想自我と 自我理想、との間に区別がなされています。自我理想は,他 者とのあらゆる関係を支配する諸関係の作用を操作します。 そして想像的構造化の多少なりとも満足のいく性質は,こ の他者との関係、に依存しているのです」。彼は,このシェ ーマの実像のレベルに位置づけられるあらかじめて、きあが っているいくつかの現実の枠組を示し得る第一のナルシシズム と,他者との関係に起因するであろう鏡による反射と しての第二のナルシシズムを区別している。さて,心の組 織がこのように描き出されれば,フロイ卜的観点の直接的 な帰結として,他者一対象の理想化のために個体をして自 身への敬意をかなぐり捨てさせるものが何であるのか,換 言すれば,何が彼を他者の意志、に全面的にゆだね,致命的 な一種の空洞化が生じるほどに彼を催眠状態に置きうるの か,よりよく理解することができる。/ これは,主体が自分から奪われたと主張する自分の視線 が突然彼の前に生じるのを見るときに,他者の中に自分の 鏡像を見るときに現実のものとなる分身の存在を連想させ る。像の侵入の段階(包括的な枠組み)と像による寵絡の 段階(身体のまとまり)という鏡の力動の諸段階は,鏡像 が鏡の向こう側で〈他者〉の中に位置づけられる親密な承 認の地点(Heim)に到達するときに生じる退行的な驚愕 の瞬間の中で,混乱しかつ宙づりにされる。主体に先行す る〈他者〉の根本的な欠落を明らかにすることができる前 に,自身の鏡像にとらわれるということ,これがラカンに とってのナルシシズム的罠ということになるであろう。 これは自分の像によって無限に繰り返される主体の籠絡で あり,それが続く問久しく消し去られていた享楽の炎が燃 え上がるのである。ラカンが不安についてのセミネールの 中で説明しているように,このような事態において,主体 は,自分自身の一次的攻撃性と戦いつづける。この攻撃性 は,自身の像の形成とその世界への投射にとって不可欠の ものであるのに,自分自身に向きを変え,そしてその危険 度は,主体が,ナルシスを範として,自分の分身による幻 惑の中に沈潜し続けているだけによりいっそう増している のである。おそらくこのように籠絡された主体は,ある意 味で想像的自我と到達不可能な存在の間の不一致,本来な ら反対に決して果たされることのないその解消を目指して 努力が払われるべき不一致を解決してしまい,それらは互 いに融解してしまっているのであろう。それに成功したと き,それは,ラカンの「心的因果性について」を引くなら ば,「ナルシシズム的な破滅に到る攻撃性の,想像的な核 心にまで反響する現実と理想の一致によるのである」(『エ クリ』)。 | |

| /……/こうしてナルシシズムは二つの側面を呈することになる。 リビドー備給として,それは自我の保護と文明の成果への 貢献を行う。自我とリビドーの発達における幼児的段階と して,そのモデルが完全な自足的組織であるような最小限 の経済のエネルギー・システムの中に含まれる。そしてそ こでは,死の欲動の痕跡が,再び予感された古い享楽との 再会を目指した緊張の解消へと導くのである。人間の定義 に不可欠なものとして,ナルシシズムは現実に形を与える のだが,それはこの現実が鏡の位置を占め,主体に対して 彼の備給に不可欠の誘惑的な要素をまとっている限りにお いてである。ラカンはその力を次のように表現している。 「ナルシシズムは,人間であろうという情熱,このいわば まさに魂の情熱として,たとえいかに気高いものであろう とすべての欲望にその構造を課すのである」(「心的因果性 について」,『エクリ』)。」 | |

| 「ナルシシズム」P・コフマン編『フロイト&ラカン事典』弘文堂、 1997年 |

Links

Links

Bibliography

Other informations

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099