ゲリラ部隊の組織化について

Through ethnographic approaches we can understand peoples' own survival methodologies against oppressive power

ゲリラ部隊の組織化について

Through ethnographic approaches we can understand peoples' own survival methodologies against oppressive power

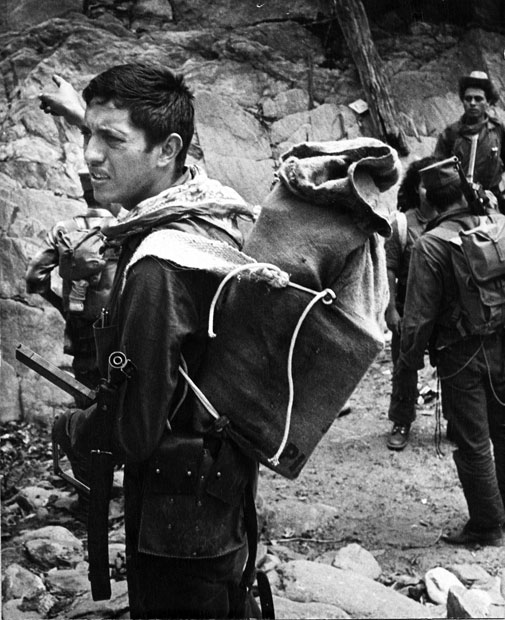

| 上の人が誰かわからない人は画像をクリックしてください。 |

解説:池田光穂

ゲリラ戦士やゲリラ戦争について不案内の方はまずこ ちらを参照してください。

実践共同体については、こちらを ご参照ください。

ゲリラ部隊は、いうまでもなく、その性格上、実践共同体として位置づけることができる。あるい は、実践共同体的機能を持たない場合、それはもはや「匪賊」や「盗賊」ないしは正規兵から逸脱した「反乱分子」から区分することができないからだ。田辺繁 治(2002)は言う、

「ゲリラ部隊は国家や党によって作られた制度的な軍隊ではなく、わずか数十人によって構成さ れるさまざまな国籍、経歴をもち革命戦争に命をかけた戦士たちのコミュニティで ある」(田辺 2002:156)。

「そこには(註:ゲバラの『ゲバラ日記』あるいは『ゲリラ戦争』『アフリカの夢』などの記述 をさす—引用者)には攻撃、抵抗、折衝という活動が自らをとりまく自然、社会関係さらに国際政治と連動し、ゲリラという一つの極小マシーンとなって躍動し ている姿が鮮烈に描かれている」(田辺 2002:156-7)。

コメント:マシーンは、システム(イデオロギー制度?)と個々人の集団の相互行為からな りたつ実践という2つの相同的な関係を示唆すると思われるが、それは本当だろうか?

「戦争マシーン、つまり国家やさまざまな制度から自らを分離し、未知の人間集団として出現す る可能性をゲバラは内部からのエスノグラフィーとしてあますところなく描ききった」(田辺 2002:156)。

コメント:後期フーコーの視座(→「ミッシェル・フーコーの権力論」)

さて、M・ウェーバーによると18世紀においてないしもなお、ヨーロッパの近代武装した正規兵た ちは、戦争状態においては、日常的に私略行為を「自分たちの兵隊」を維持するために繰り返していた。その理由は、基本的に、この時点では、戦争のロジスティクス(兵站)のシステムが完成していなかったからである。つまり、18世紀のヨーロッパ 兵たちは、いまだ実践共同体性を維持していたことになる。

「……18世紀においてもなお、連隊長は自分で新兵を募集し、衣服を至急しなければならぬ企 業家であったのでした。なるほど、かれは一部は君主の倉庫に依存していましたが、やはり、かなりの程度危険を自分で負担し、また、自分の利得のために経営 をおこなったのであります。このように、戦争遂行の私経済的経営 は、まったく普通のこととされていました」(ウェーバー 1980:43)

そして、時代は過ぎ、田辺のエッセーを収載した書物を編纂した、松田素二はその7年後の2009 年に、自著論文を編纂したものを1冊の書物に纏め『日常人類学宣言!』と題した、社会科学における、より認識論的な観想に傾斜した、革命戦士としての人類 学者像をうちだすことになる。

彼(松田)は、市井の人たちが、日常生活をおくるその中でこそ、世界の(抑圧を含む)ダイナミッ クな変動に対処し、かつ飼いならそうとする実態が見えてくると考えているからである。

「しかしながら、こうした変貌しつつある現代世界においてこそ、日常性と生活への関心が重要

になる。なぜならば、世界を均質化する強力な力を最前線で受け止めその衝撃を変換する現場は生活世界に他ならないからだ。また均質化に直截に抗いあるいは

それを活用・流用して差異化を推進する力を産出し統制するのもまた、生活世界で生成された知識と実践である。したがって、北米・西欧、日本社会のみなら

ず、アジア・アフリカの小社会で今日生起している変化や変動を正面からとらえようとするとき、日常性と生活世界という視座はきわめて有効なものとなるので

ある。この日常性と生活世界という視座を確定するためには、もちろん生活を全体的に把握する作業が不可欠だ。ところが文化人類学をはじめ、政治学、経済

学、社会学などにおいても生活を全体的にとらえるための理論的枠組を検討した研究は少ない。生活という言葉を、現実の社会分析のために活用しようという試

みはほとんどなされてこなかったと言ってよい」(松田 2009:2)。

松田の所論によると、まさに人類学者は、フィールドワークを通して、そのような市井の人びとの 「抵抗の」実践のあり方に直接触れることができることになる。

他方で、テロリストたちがいう自分たちの実践論には、独特の美学がある。三菱重工爆破事件 (1974年8月30日)で勇名を馳せた東アジア反日武装戦線——さまざまなフラク(連携するが別々の分派)にわかれる——の機関紙『腹腹時計』には下記 のような記述がある。

「武装闘争を闘い抜くゲリラ兵士は、極めて詳細な専門的知識、経験、訓練を要求される。即

ち、個々のゲリラ兵士の職人的熟練と正確さ、芸術家的情熱と創意工夫が要求されているのである。その個々の力を結合し、更に促進させるのが組織でなければ

ならない」腹腹時計(1974)——引用は「遊撃インターネット」よ

り。

1962年当時のグアテマラMR13(11月 13日の抵抗運動)の若い戦士(El Movimiento Rebelde 13 de Noviembre (MR13) y el surgimiento de la lucha armada en Guatemala, ca.1962)

しかし、よく考えてみると「ゲリラ」ないしは「ゲリラ戦争」は、古くはナポレオン戦争時に遡れる とはいえ、奴隷たちの軍事的反乱(スパルタクス) から、今日のサパティスタまで、単に戦争状態というわけでも臨戦態勢というわけでもなく、日々の日常性を取り戻さねばならない。それは「正戦論」が、戦争 の目的が国と国(または軍事的まとまりのエージェンシー)の交戦状態を終わらせ、平和を希求するものであるという意味でも、倫理的な実践の系譜につながる のである

●旧クレジット「実践共同体としてのゲリラ部隊」

+++

リンク(外部)

リンク(サイト内)

文献