Références

1. Daniel Mouchard, « Intellectuel spécifique », Dictionnaire des

mouvements sociaux, Presses de Sciences Po, 2009, p. 307.

2. Michelle Perrot, « La leçon des ténèbres. Michel Foucault et la

prison », in Les Ombres de l'histoire. Crime et châtiment au XIXè

siècle. Flammarion, Paris, 2001, p. 31

3. Perrot (2001), p. 34.

4. Cité par Perrot (2001), p. 28.

5. Perrot (2001), p. 27.

6. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,

lire en ligne [archive]), p. 27

7. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,

lire en ligne [archive])

8. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,

lire en ligne [archive]), p. 14

9. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,

lire en ligne [archive]), p. 15

10. Michel Foucault, Surveiller et punir, naissance de la prison,

Paris, Gallimard, 1975, p. 18.

11. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,

lire en ligne [archive]), p. 17

12. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,

lire en ligne [archive]), p. 18

13. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,

lire en ligne [archive]), p. 21

14. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,

lire en ligne [archive]), p. 31

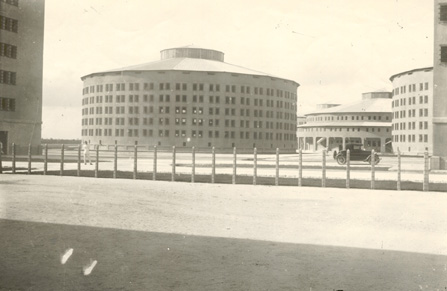

15. Illustration par gravure figurant dans l'ouvrage [archive]

16. Jacques Léonard, « L'historien et le philosophe : À propos de

«Surveiller et punir. Naissance de la prison », Annales historiques de

la Révolution française, no 228, 1977, pp. 163-181 (lire en ligne

[archive])

17. Michelle Perrot (dir.), L'Impossible prison. Recherches sur le

système pénitentiaire au XIXe siècle, Paris, Seuil, L'univers

historique, pp. 40-55

18. Jacques Léonard, « L'historien et le philosophe : À propos de

«Surveiller et punir. Naissance de la prison» », Annales historiques de

la Révolution française, vol. 228, no 1, 1977, p. 163–181 (DOI

10.3406/ahrf.1977.4050, lire en ligne [archive], consulté le 21 juillet

2024)

|

参考文献

1. Daniel Mouchard, 「Intellectuel spécifique」, Dictionnaire des

movements sociiaux, Presses de Sciences Po, 2009, p. 307.

2. Michelle Perrot, "La leçon des ténèbres. Michel Foucault et la

prison", in Les Ombres de l'histoire. Michel Foucault et la prison", in

Les Ombres de l'histoire. Flammarion, Paris, 2001, p. 31.

3. Perrot (2001), p. 34.

4. Perrot (2001), p. 28より引用。

5. Perrot (2001), p. 27.

6. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,

read online [archive]), p. 27.

7. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC

1504053, read online [archive]).

8. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC

1504053, read online [archive]), p. 14.

9. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC

1504053, online reading [archive]), p. 15.

10. Michel Foucault, Surveiller et punir, naissance de la prison,

Paris, Gallimard, 1975, p. 18.

11. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,

available online [archive]), p. 17.

12. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC

1504053, available online [archive]), p. 18.

13. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC

1504053, online reading [archive]), p. 21.

14. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC

1504053, online reading [archive]), p. 31.

15. 本書に掲載されているエングレーヴィングによるイラスト [archive].

16. Jacques Léonard, 「L'historien et le philosophe: À propos de

」Surveiller et punir. Naissance de la prison", Annales historiques de

la Révolution française, no 228, 1977, pp.

17. Michelle Perrot (ed.), L'Impossible prison. Recherches sur le

système pénitentiaire au XIXe siècle, Paris, Seuil, L'univers

historique, pp.

18. Jacques Léonard, 「L'historien et le philosophe: À propos de

」Surveiller et punir. Naissance de la prison", Annales historiques de

la Révolution française, vol. 228, no 1, 1977, pp. 228, no 1, 1977, pp.

163-181 (DOI 10.3406/ahrf.1977.4050, read online [archive], accessed 21

July 2024). |

![]()

☆

☆