全体主義入門

Introduction to Totalitarianism

ひとつの民族、ひとつの帝国、ひとりの総統と読める Photo by Hugo Jaeger is the former personal photographer of Adolf Hitler.

全体主義入門

Introduction to Totalitarianism

ひとつの民族、ひとつの帝国、ひとりの総統と読める Photo by Hugo Jaeger is the former personal photographer of Adolf Hitler.

このページは、Arendt,Hanna. The Origins of Totalitarianism, 1951 の解説ページです。各項目からリンクするようになっています。

ハンナ・

アーレント『全体主義の起源』読解ノートはこちらに移転しました。

《全体主義の遡及力について》

OEDによると、Totalitarianism の用語の初出は1926年にまで遡れるそうだ。1926 This would mark the end of Fascist ‘totalitarianism’ and the renewal of political dualism.-- B. B. Carter, translation of L. Sturzo, Italy & Fascismo ix. 233. 他方、ショシャナ・ズボフ『監視資本主義』(邦訳 p.405)は、この用語は(多分イタリア語だと思うけど)ジョヴァンニ・ジェンティーレの『ファシズムの協議』(1932)が初出だと言っているが、彼 女は執筆の時にOEDもチェックしていないのだろうか?あるいは誰かの著作からの再引用だろうが、どうもジェンティーレの伝記からのようだ(邦訳原注 117ページ)。

『全体主義の起源』 (ぜんたいしゅぎのきげん、The Origins of Totalitarianism)は、ハンナ・アーレントが1951年に発表した政治学の著作である。この著作は1951年に発表された研究であり、第1 部の『反ユダヤ主義』、第2部の『帝国主義』、そして第3部の『全体主義』の三部から構成されている。

★第1部『反ユダヤ主義』に出てくるのが、「ドレフュス事件」である。この事件の全貌や時代背景に不案内なひとは、なんで「」なのと 思ってしまうが、反ユダヤ主義がナショナリズムと連結しておおきな、国内国際運動になることが全体主義を理解することになるだという彼女の主張を理解する のには、ここからはじめるしかないのだ。

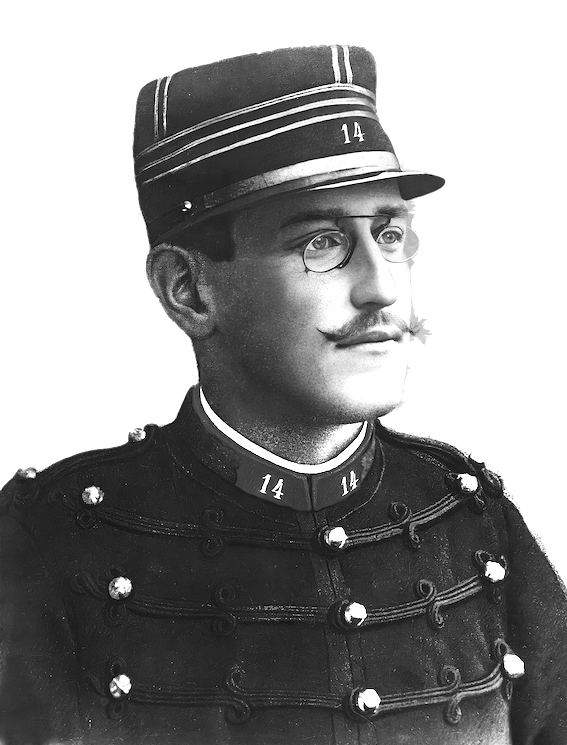

| ドレフュス事件 |

ドレフュス事件(ドレフュスじけん、仏:

Affaire

Dreyfus)とは、1894年にフランスで起きた、当時フランス陸軍参謀本部の大尉であったユダヤ人のアルフレド・ドレフュスがスパイ容疑で逮捕され

た冤罪事件である。 |

|

| 背景 |

普仏戦争に敗れたフランスであったが、戦後は急速に国力を回復しつつ

あった。50億フランに及んだ戦争賠償金は期限前に完済、1880年代には余剰資金を外国や植民地に投資し、資本輸出国の一員となっていった。戦争中に成

立した第三共和政は共和派左翼を中心に進められていたが、しばしば右派による揺り戻しを経験した。1886年から1889年にかけて起こったブーランジェ

将軍事件はその一つである[1]。 |

|

| 概要 |

1894年夏、フランス陸軍省は陸軍機密文書の名が列挙された手紙を入

手した。手紙はドイツ陸軍武官宛てで、フランス陸軍内部に情報漏洩者がいるのではないかと懸念された。筆跡が似ていたことから、ユダヤ人砲兵大尉のアルフ

レド・ドレフュスが逮捕された[2]。しかし、具体的な証拠どころか、ドレフュスが金銭問題を抱えている、もしくは急に金回りが良くなったなどといった状

況証拠すら欠いていたため、スパイ事件及びドレフュス逮捕の事実はすぐには公表されなかった。 ところが、この件が反ユダヤ主義の新聞に暴露されたことから、対処を余儀なくされた軍は、12月22日に終身禁固刑を言い渡した。1895年3月、ドレ フュスはフランス領ギアナ沖の離島、ディアブル島に送られた[3]。 1896年、フランス陸軍情報部は、情報漏洩者がフランス陸軍の少佐、 フェルディナン・ヴァルザン・エステルアジであることを突き止めた。軍上層部はそれ以上の調査を禁じたが、このことがドレフュスの兄の耳に入り、兄はエス テルアジを告発する手紙を陸軍大臣宛てに書いた[4]。しかしフランス陸軍大臣のシャルル・シャノワーヌは再審に反対していた[5]。国家主義、反ユダヤ 主義の世論にも影響され、エステルアジは軍法会議にかけられたものの、無罪となった[6]。エステルアジはイギリスに逃亡し、そこで平穏な 生涯を終えた。 無罪決定の2日後、1898年1月13日付の新聞に、作家エミール・ゾラは『私は告発する』と題する公開状を発表した。フェリックス・フォール大統領に宛 てたこの公開状で、ゾラは軍の不正を糾弾した。発表後はユダヤ人迫害事件の一方で、ドレフュスの再審を求める動きも活発になった[7]。 再審派と反対派の議論はもつれたが、1899年、大統領が反対派の フォールからエミール・ルーベに交代したことから進展を見せた。ルーベは特赦を出してドレフュスを釈放した。ドレフュスはその後も無罪を主張し、1906 年に無罪判決を受けた[8]。 |

|

| 偽証と軍事機密 |

ドレフュスが無罪である可能性が高まり、有罪の根拠とされた証拠の信頼

性についての疑問が取り沙汰されはじめると、軍部は、「国家の安危に関わる軍事機密情報」が含まれているとして、ドレフュス有罪の根拠とされる証拠類の開

示を拒んだ。 しかし、ブリッソン元首相によって、「当時首相として証拠を詳しく確認したが軍部の主張するような機密情報などはどこにも含まれていなかったはず」との声 明が出され、軍部の上記主張は根拠薄弱なものとなった。元首相に開示された証拠には、ドレフュス有罪の根拠となり得るものは一切含まれていなかった。そこ には、そもそも機密情報というべきものすら存在せず、含まれている内容も甚だ信頼度が低いものばかりであった。 このように、軍事機密との主張が、実際には真実を隠蔽する口実に過ぎないことが明らかとなった。そればかりか、証拠の改竄や偽造まで行って軍部が冤罪を作 り出していた疑いが発覚するといった思わぬ余波も生じた。自ら作り出した冤罪の不利な証拠を隠蔽するために、軍事機密との主張を濫用して権威の維持を画策 した軍部は、その権威を大いに失墜させた。 |

|

| 後世への影響 |

この事件を新聞記者として取材していたテオドール・ヘルツルは、社会の

ユダヤ人に対する差別・偏見を目の当たりにしたことから、ユダヤ人国家建設を目的とするシオニズムを提唱、この思想及びそれに基づく諸運動が後のイスラエ

ル建国へと繋がっていくこととなった。 |

|

| https://bit.ly/3aHt51y. |

||

| 概要 |

『全体主

義の起源』 アーレントは1906年にドイツのハノーファーで生まれた政治学者であり、1933年にナチ党が政権を掌握してからフランスへ亡命して政治活動に関わる が、1941年にフランス進攻があるとアメリカへ亡命して大学での教育に従事する。この著作では19世紀から20世紀にかけてイタリアやドイツで出現した 全体主義についての論考が行われている。この著作は1951年に発表された研究であり、第1部の『反ユダヤ主義』、第2部の『帝国主義』、そして第3部の 『全体主義』の三部から構成されている。 |

|

| 第1部『反ユダヤ主義』 19世紀のヨーロッパの政治秩序を構成していたのは絶対主義の王政に基づいた国民国家であった。国民国家は文化的同一性に立脚して統一的集団として確立さ れた。この国民の枠組みとは別に成り立っていたのが階級社会である。つまり富裕層や貧困層などの諸階級から成り立っている階級社会であり、これは国民を文 化的に同一だとした国民国家と本質的には矛盾するものである。当時のヨーロッパの政治秩序においてはこの国民国家と階級社会の衝突は見られることはなかっ たが、その中でユダヤ人は階級社会から隔絶されており、また平等な国民の一員として国家に保護されていた集団であった。そのために国家に対する不平不満が 生じるとその矛先がユダヤ人に向けられるようになる。これが全体主義に向かう前段階であった。アーレントは『反ユダヤ主義』が表面化した事例としてドレ フュス事件に言及している。 |

||

| 第2部『帝国主義』 国民国家の体制に次第に大きな影響力を及ぼすようになったのが資本主義であり、資本家は政治への介入を積極的に行うようになる。資本主義、人種主義、そし て官僚制の混合として帝国主義が出現する。帝国主義は資本主義の原理によって資本の輸出を推進しながら行政によって権力の輸出をも推進する。この帝国主義 の膨張活動にとって国民国家は支障となり、階級社会から脱落した人々であるモッブが移民となって植民地化に乗り出していった。加えて人種主義は国民とは異 なる外見的な差異を持つ集団を自覚させることで植民地の支配を正当化し、また官僚制は植民地の支配に適当な政令を発令することで、帝国主義の特徴である半 永久的な膨張政策を進展させた。イギリスやフランスは植民地を海外に求める海外帝国主義が可能であったが、ドイツやロシアはその海外展開に遅れたために欧 州大陸内方面に植民地を求める大陸帝国主義を余儀なくされた。海外への膨張を遮られた大陸帝国主義は、次第に国民国家により構成された政治秩序を超えた汎 民族運動と連携しながら、人種主義(種族的ナショナリズム)の性格を強めることになる。 |

||

| 第3部『全体主義』 20世紀においては国民国家とそれに伴う階級社会が転換することになり、少数民族や人権問題の出現、大衆社会の成立が認められる。国内政治において政党が 代表していた階級社会が消失したために、政党によっても代表されない孤立化した大衆が表面化したのである。ソ連について言えば、スターリンが集団農業化と 有産階級の撲滅により個々を孤立無援にすることで、大衆社会を成立させたとする。この大衆は自らの政治的発言を階級政党とは別の政治勢力として集約しよう と試み、プロパガンダを活用する全体主義運動を支持することになった。全体主義は大衆の支持を維持するために、また全体主義が体制として機能するためには テロルとイデオロギーが重要である。テロルは法の支配によって確立されていた自由の領域を排除し、イデオロギーは一定の運動へと強制することで全体主義を 制度化した。全体主義体制が問題であるのは、「個人性をまったく殲滅するようなシステムをつくること」にある。 アーレントによれば、スターリン体制の犯罪性は、数百から数千の著名な政治家や文学者の殺害にだけあったのではなく、何ぴとも、スターリンですらも「反革 命的」活動の嫌疑をかけることは不可能だった数百万の無告の民の殲滅にこそあった[1]。フルシチョフによるスターリン批判は、むしろその体制の犯罪性を 矮小化するものであり、隠蔽するものだった[1]。全体主義のテロルは、すべての組織的反対勢力が死滅し、全体主義の支配者がもはや恐れる必要のあるもの は何ひとつないことを知ったときにはじめて解き放たれる[1]。 ボリシェヴィキが、社会主義国に失業はあってはならないというイデオロギー的要求を貫徹するためにとった方法は、プロパガンダなどを使うことなく、失業給 付を一切廃止するということだった[2]。これにより、「ソ連には失業がない」という嘘は、事実となった。このように、ソ連の全体主義的独裁では、イデオ ロギー教義とそこから生まれた嘘を本物の現実に変えるためにテロルを用いた[2]。また、スターリンは、ロシア革命の歴史の書き換えを行おうとした際に は、資料もろとも、旧版の著者と読者を抹殺した。1938年に新しいロシア共産党史が刊行されたとき、この出版それ自体が、ロシアの一世代の知識人の10 分の1を抹殺した大粛清の終了でもあった[2]。 ボリシェヴィズム運動は、ナチ運動とよく似ている[3]。ナチスがユダヤ資本による世界陰謀というフィクションから出発しているように、ボリシェヴィキも 世界陰謀というフィクションを必要とした。ボリシェヴィキが完全な全体主義運動となるために用いたフィクションは、トロツキストの世界陰謀説であり、それ 以後も、「三百家族」の世界陰謀、帝国主義、コスモポリタン、資本家の陰謀などその時々の必要に応じて取り替えていった。1930年代以降、ソ連は内政外 交ともにこうした陰謀論というフィクションなしにはやっていけなくなった[3]。 ソ連の工業建設期におけるグロテスクな失敗は、労働者階級のアトム化(原子化)をもたらすとともに、ボリシェヴィズム運動の力を増大させた[4]。同様 に、東欧でのナチスの大量虐殺は、労働力の損失とはなったものの、人種社会の安定化をもたらした。ナチスやソ連といった全体主義体制においては、成功か失 敗を客観的に決めることはできず、虚構の世界では、失敗を失敗として記録するような行政機関は存在しない[4]。 また、アーレントは 「反共主義」を冷戦時代の公式イデオロギーとした[5]。 1.アーレント 2017, p. xix-xx.. 2.アーレント 2017, p. 70. 3.アーレント 2017, p. 131-132. 4.アーレント 2017, p. 148-149. |

||

| 「客観的な敵」 |

イデオロギーに賛同するかしないかによって敵味方を規定することは、全

体主義運動の本質であるとアーレントはいう[6]。この規定は、当の人物の友好性や敵対性とは関係がないため、警察も特別の調査を必要としない。イデオロ

ギーによって規定される敵は、自然もしくは歴史の法則によって「客観的に」認定される[6]。ナチスにおける人種的劣等者(ユダヤ人)も、消滅すべきブル

ジョワ階級(死滅する階級)も、「客観的な敵」なのである。この「客観的な敵」は、体制側の政策によってのみ認定されるのであり、誰が逮捕され、粛清され

るべきかは、はじめから決まっており、その思想や計画は問われない。この「客観的な敵」の犯罪は、客観的に、「主観的因子」を参酌することなしに決定され

る[6]。 スターリンは、人が心のなかで感じる友情や敵意が無意味であることを、自分が最も信頼できる味方を皆殺しにすることで証明した[7]。強制収容所に収容さ れた「客観的な敵」が、意識的に自由に賭けようとした人間の立場は馬鹿げたものとなった。「客観的な敵」は、「客観的な基準」に従って、当人がどういう人 間であるかということからいえばまったく恣意的に選定されたが、過去の暴君支配にも、これほど効果的かつ徹底的に人間の自由を否定したものはなかった [7]。ナチスやソ連の全体的支配は、罪の概念を廃棄する代わりに、「望ましからぬ者」「生きる資格のない者」という新しい概念を持ち出し、彼らは、あた かもかつて存在したことがなかったかのように地表から抹殺されていったのである[8]。 6.アーレント 2017, p. 208-211. 7.アーレント 2017, p. 230. 8.アーレント 2017, p. 231. |

|

| 中華人民共和国 |

中華人民共和国では独裁の初期段階では、相当な流血があり、推定

1500万人が犠牲者となった。ただしこれは比率からすればスターリン時代のロシアの人口減少よりも少ない[9]。毛沢東の1957年演説「人民内部の矛

盾を正しく処理することについて」は「百花斉放」政策でも知られるが、これは自由を主張したものではなく、共産党独裁のもとでも矛盾があるが、反対者は

「思想矯正」によって鍛え直すという方法で扱われた[9]。中国共産党は「イデオロギー的には不可謬でなければならず、政治的には世界支配を目指すイン

ターナショナルな運動」を志しており、その全体主義的特質は最初から明白だった[5]。中国共産党がとった国際政策は、すべての国の革命運動に中国の手先

を潜入させ、北京の指導のもとでコミンテルンを復活させようとする極度に強引な政策だったとアーレントはいう[5]。 9. アーレント 2017, p. xiv. 5.アーレント 2017, p. xv. |

|

| 評価 |

ル・モンドは、「20世紀の本100冊」に選んだ。ナショナル・レ

ヴューは20世紀のノンフィクション100冊のリストの15位と位置づけた[10]。インターカレッジ・スタディーズ・インスティテュートは20世紀のノ

ンフィクション50冊に挙げた[11]。 ノーマン・ポドレツはアレントのこの本に影響を受け、同書は、ナチズムと共産主義は兄弟であること、そして、古典的な専制が政治的に限定された権力を独占 するのに対して、ナチズムと共産主義の二つの全体主義体制は、人々の生活のすみずみに渡って完全な支配を行おうとしたこと、共産主義は、ヒューマニズム的 なレトリックを用いるが、ナチズムと同様の「絶対的な悪」であることを証明した[12]。 シカゴ大学のバーナード・ワッサースタインは、アレントは政治経済、外交、軍事戦略について無知であり、反ユダヤ主義の文献を用いていると批判した [13][14]。 しかし、ワッサースタインに対する反論としては、アーレントの『エルサレムのアイヒマン』を痛烈に批判していたゲルショム・ショーレムは『全体主義の起 源』を称賛していたことを挙げることができる[15]。ショーレムはエルンスト・ブロッホとともに、ユダヤ人迫害の時代の資料としては、反ユダヤ主義の情 報源も生き残った資料として扱うこともあると述べている[16][17]。 歴史学者エマニュエル・サーダは、科学的人種主義の台頭が帝国主義の台頭と直接相関しているというアーレントや、一般的な学術的コンセンサスに対して、ゴ ビノーのような人種思想が、ヨーロッパの植民地主義の科学的正当化において重要な位置を占めていることを支持する証拠はほとんどなく、アーレントは、全体 主義を形成する上での人種主義の役割を過度に強調していると批判している[18]。 ユルゲン・ハーバーマスは、アーレントによるマルクス主義の全体主義的解釈を支持しており、ハーバーマスは、生産力の解放の可能性に対するマルクスの明白 な過大評価には全体主義的視点の限界があると指摘しており、アーレントの批判を拡張した[19][20]。 川崎修は、当時利用できた資料の制約や実証性に欠ける議論のために、ナチズムやスターリニズムに関する歴史書としての役割は終えているが[21]、政治理 論の書としては、現代に生きる我々が参照する価値を今もなお有しているとする[22]。 |

|

| https://x.gd/3JPC7 |

★

Alfred Dreyfus/ Riefenstahl and a camera crew stand in front of Hitler's car during the 1934 rally in Nuremberg/ Cecil John Rhodes

全体主義と闘うためには、ただひとつのことを理解せ よ、とアーレントはいう。それは〈全体主義は自由に対するもっとも根源的な否定〉と言うことだ。ただ し、自由の否定は、あらゆる暴政に通底する。つまり、地球上のどのようなところでも、暴政が片鱗としてでも見受けられるようなところには、全体主義の運動 が胚胎し、アーレントが言うように、非全体主義的社会に不可避的に存在する全体主義の〈遡及力〉を否定することができないのだ。――「全体主義の本性につ いて」

「全体主義国家にあっては、犠牲の配分という問題は

存在しない。それは全体主義国家が戦争の際に有する本来の利点である。政府の任務が社会正義の要求によって複雑になるのは、自由社会においてのみである」

――ケインズ『戦費調達論』(ケインズ2005:352)

| The

Origins of Totalitarianism, published in 1951, was Hannah Arendt's

first major work, where she describes and analyzes Nazism and Stalinism

as the major totalitarian political movements of the first half of the

20th century. History The Origins of Totalitarianism[1] was first published in English in 1951.[note 1] A German translation was published in 1955 as Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft ("Elements and Origins of Totalitarian Rule"). A second, enlarged edition was published in 1958, and contained two additional chapters, replacing her original "Concluding Remarks".[2] Chapter Thirteen was titled "Ideology and Terror: A novel form of government", which she had published separately in 1953.[3] Chapter Fourteen dealt with the Hungarian Revolution of 1956, entitled "Epilogue: Reflections on the Hungarian Revolution". Subsequent editions omitted this chapter, which was published separately in English ("Totalitarian Imperialism: Reflections on the Hungarian Revolution")[4] and German (Die ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus)[5] in 1958.[6] |

1951年に出版された『全体主義の起源』は、ハンナ・アーレントの最

初の主要著作であり、20世紀前半の主要な全体主義的政治運動として、ナチズムとスターリニズムを記述・分析している。 歴史 全体主義の起源』[1]は1951年に初めて英語で出版された[注 1]。ドイツ語訳は1955年に『全体主義的支配の要素と起源』(Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft)として出版された。1958年には増補版が出版され、当初の「結びの言葉」に代わって2つの章が追加された[2]。第13 章は「イ デオロギーと恐怖」と題された: 第14章は1956年のハンガリー革命を扱ったもので、「エピローグ」と題されている: エピローグ:ハンガリー革命についての考察」と題されている。その後の版ではこの章は省略され、1958年に英語版(「Totalitarian Imperialism: Reflections on the Hungarian Revolution」)[4]とドイツ語版(Die ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus)[5]で別々に出版された[6]。 |

| Structure and content Like many of Arendt's books, The Origins of Totalitarianism is structured as three essays: "Antisemitism", "Imperialism" and "Totalitarianism". The book describes the various preconditions and subsequent rise of anti-Semitism in central, eastern, and western Europe in the early-to-mid 19th century; then examines the New Imperialism, from 1884 to the start of the First World War (1914–18); then traces the emergence of racism as an ideology, and its modern application as an “ideological weapon for imperialism”, by the Boers during the Great Trek in the early 19th century (1830s–40s). In this book, Arendt argues that totalitarianism was a "novel form of government," that "differs essentially from other forms of political oppression known to us such as despotism, tyranny and dictatorship"[7] in that it applied terror to subjugate mass populations rather than just political adversaries.[1][8] Further, Arendt states that, owing to its peculiar ideology and the role assigned to it in its apparatus of coercion, "totalitarianism has discovered a means of dominating and terrorizing human beings from within" [9] She further contends that Jewry was not the operative factor in the Holocaust, but merely a convenient proxy. That totalitarianism in Germany was, in the end, about terror and consistency, not eradicating Jews only.[10][8] A key concept arising from this book was the application of Kant's phrase "Radical Evil",[11] which she applied to the men who created and carried out such tyranny and their depiction of their victims as "Superfluous People".[12][13] Analysis of antisemitism and imperialism Arendt begins the book with an analysis of the rise of antisemitism in Europe and particularly focused on the Dreyfus affair.[10] In particular, Arendt traces the social movement of the Jewry in Europe since their emancipation by the French edict of 1792, their special role in supporting and maintaining the nation-state and their failure to assimilate into the European class society.[14] European Jewry's association with the nation-state meant that their destinies were to an extent tied. As Arendt observed, "modern anti-semitism grew in proportion as traditional nationalism declined, and reached its climax at the exact moment when the European system of nation-states and its precarious balance of power crashed."[15] Nazi Germany would later exploit that antisemitism and targeted the Jewry, which was construed, among other things, as a proxy for the nation-state. In so doing, Nazism sought, among other reasons, to organize the masses to bring about the disintegration of the nation-state system and to advance the totalitarian project, which was global in its orientation.[16] She then discusses scientific racism and its role in colonialist imperialism, which was itself characterized by unlimited territorial and economic expansion.[10] That unlimited expansion necessarily opposed itself and was hostile to the territorially-delimited nation-state. Arendt traces the roots of modern imperialism to the accumulation of excess capital in European nation-states during the 19th century. This capital required overseas investments outside of Europe to be productive and political control had to be expanded overseas to protect the investments. She then examines "continental imperialism" (pan-Germanism and pan-Slavism) and the emergence of "movements" substituting themselves to the political parties. Those movements are hostile to the state and antiparliamentarist and gradually institutionalize anti-Semitism and other kinds of racism. Arendt concludes that while Italian fascism was a nationalist authoritarian movement, Nazism and Stalinism were totalitarian movements that sought to eliminate all restraints upon the power of the movement. She attributes the difference, in part, to a minimum necessary population: [T]otalitarian movements depend on the sheer force of numbers to such an extent that totalitarian regimes seem impossible, even under otherwise favorable circumstances, in countries with relatively small populations.... [E]ven Mussolini, who was so fond of the term "totalitarian state," did not attempt to establish a full-fledged totalitarian regime and contented himself with dictatorship and one-party rule.[17] Mechanics of totalitarian movements The book's final section is devoted to describing the mechanics of totalitarian movements by focusing on Nazi Germany and the Soviet Union. Here, Arendt discusses the transformation of classes into masses, the role of propaganda in dealing with the non-totalitarian world, and the use of terror, essential to this form of government. Totalitarian movements are fundamentally different from autocratic regimes, says Arendt, insofar as autocratic regimes seek only to gain absolute political power and to outlaw opposition, while totalitarian regimes seek to dominate every aspect of everyone's life as a prelude to world domination. She states: ... Intellectual, spiritual, and artistic initiative is as dangerous to totalitarianism as the gangster initiative of the mob, and both are more dangerous than mere political opposition. The consistent persecution of every higher form of intellectual activity by the new mass leaders springs from more than their natural resentment against everything they cannot understand. Total domination does not allow for free initiative in any field of life, for any activity that is not entirely predictable. Totalitarianism in power invariably replaces all first-rate talents, regardless of their sympathies, with those crackpots and fools whose lack of intelligence and creativity is still the best guarantee of their loyalty.[18] Hannah Arendt considers the Soviet and Nazi regimes alongside European colonies in Africa and Asia, as their later and gruesome transformation due to the effect of imperial boomerang. She analyzes Russian pan-Slavism as a stage in the development of racism and totalitarianism. Her analysis was continued by Alexander Etkind in the book "Internal colonization: Russia's imperial experience".[19] Arendt discusses the use of front organizations, fake governmental agencies, and esoteric doctrines as a means of concealing the radical nature of totalitarian aims from the non-totalitarian world. Near the end of the book, Arendt writes that loneliness is a precondition for totalitarian domination, with people who are socially isolated being more likely to be attracted to totalitarian ideology and movements.[20] |

構成と内容 多くのアーレントの著書と同様、『全体主義の起源』は、「反ユダヤ主義」、「帝国主義」、「全体主義」という3つのエッセイで構成されている。本書は、 19世紀初頭から中頃にかけての中央、東部、西ヨーロッパにおける反ユダヤ主義のさまざまな前提条件とその後の台頭について述べた後、1884年から第一 次世界大戦(1914-18年)開戦までの新帝国主義について考察し、19世紀初頭(1830年代から40年代)の大交流時代におけるボーア人による、イ デオロギーとしての人種差別の出現と、「帝国主義のためのイデオロギー的武器」としての近代的応用をたどっている。本書においてアーレントは、全体主義は 「新しい政治形態」であり、「専制主義、専制政治、独裁政治など、われわれに知られている他の政治的抑圧の形態とは本質的に異なる」[7]と主張してい る。 [さらに、アーレントは、その特異なイデオロギーとその強制装置における役割のために、「全体主義は人間を支配し、内部から恐怖を与える手段を発見した」 と述べている。ドイツにおける全体主義は、結局のところ、恐怖と一貫性についてのものであり、ユダヤ人だけを根絶やしにするものではなかったというのであ る[10][8]。本書から生まれた重要な概念は、カントの「根源的な悪」という言葉 [11]の適用であり、彼女はこのような専制政治を生み出し、実行した人間たちと、その犠牲者たちを「余計な人間」として描写することに適用した[12] [13]。 反ユダヤ主義と帝国主義の分析 アーレントは本書の冒頭で、ヨーロッパにおける反ユダヤ主義の台頭、特にドレフュス事件に焦点を当てた分析を行っている。特にアーレントは、1792年の フランスの勅令による解放以降のヨーロッパにおけるユダヤ人の社会的な動き、国民国家を支え維持するための彼らの特別な役割、ヨーロッパの階級社会に同化 できなかった彼らの失敗を辿っている[14]。アーレントが観察したように、「近代の反ユダヤ主義は、伝統的なナショナリズムが衰退するのに比例して増大 し、ヨーロッパの国民国家体制とその不安定なパワーバランスが崩壊したまさにその瞬間にその絶頂に達した」[15]。ナチス・ドイツは後にこの反ユダヤ主 義を利用し、とりわけ国民国家の代理人として解釈されたユダヤ人を標的にした。そうすることで、ナチズムはとりわけ、国民国家システムの崩壊をもたらすた めに大衆を組織化し、グローバルな方向性を持つ全体主義プロジェクトを推進しようとしたのである[16]。 そして彼女は、科学的人種差別と植民地主義的帝国主義におけるその役割について論じ るが、植民地主義的帝国主義はそれ自体、領土と経済の無制限な拡張を特徴としていた[10]。アーレントは、近代帝国主義のルーツを、19 世紀にヨーロッパの国民国家に蓄積された過剰資本に求めている。この資本は、生産性を高めるためにヨーロッパ国外への投資を必要とし、投資を保護するため に政治的支配を海外に拡大する必要があった。そして、「大陸帝国主義」(汎ドイツ主義、汎スラブ主義)と、政党に取って代わる「運動」の出現を検証する。 これらの運動は国家に敵対し、反議会主義的であり、反ユダヤ主義や他の種類の人種差別を次第に制度化していく。 アーレントは、イタリアのファシズムが民族主義的権威主義運動であったのに対し、ナチズムとスターリニズムは、運動の権力に対するあらゆる抑制を排除しよ うとする全体主義運動であったと結論づける。彼女は、その違いの一因を、必要最小限の人口に求めている: [全体主義運動は数の力に依存するため、人口が比較的少ない国では、そうでなければ有利な状況であっても、全体主義体制は不可能に思える......。 [全体主義国家」という言葉が大好きだったムッソリーニでさえ、本格的な全体主義体制を確立しようとはせず、独裁と一党支配で満足した[17]。 全体主義運動のメカニズム 本書の最後の章は、ナチス・ドイツとソ連に焦点を当て、全体主義運動のメカニズムを説明することに費やされている。ここでアーレントは、階級から大衆への 変容、非全体主義の世界に対処するためのプロパガンダの役割、そしてこのような政府の形態に不可欠な恐怖の使用について論じている。全体主義運動は独裁政 権とは根本的に異なるとアーレントは言う。独裁政権が絶対的な政治権力の獲得と反対勢力の非合法化だけを目指すのに対し、全体主義政権は世界征服の前段階 として、すべての人の生活のあらゆる側面を支配しようとするからである。彼女はこう述べている: ... 知的、精神的、芸術的イニシアチブは、全体主義にとって、マフィアのギャング的イニシアチブと同じくらい危険であり、どちらも単なる政治的反対よりも危険 である。新しい大衆指導者たちによる、あらゆる高次の知的活動に対する一貫した迫害は、彼らが理解できないものすべてに対する自然な憤り以上のものから生 じている。完全な支配は、生活のどの分野においても、完全に予測不可能な活動においても、自由なイニシアチブを許さない。権力における全体主義は、そのシ ンパシーに関係なく、必ずすべての一流の才能を、知性と創造性の欠如が彼らの忠誠心を保証する最良の保証であるような変人や愚か者に置き換えてしまう [18]。 ハンナ・アーレントは、アフリカやアジアにおけるヨーロッパの植民地と並んで、ソビエト政権とナチス政権を、帝国のブーメランの効果による、その後のぞっ とするような変貌として考察している。彼女は、ロシアの汎スラヴ主義を人種差別と全体主義の発展段階として分析している。彼女の分析は、アレクサンダー・ エトキンドが『内部植民地化』という本の中で続けている: ロシア帝国の経験」[19]の中で述べている。 アーレントは、全体主義的な目的の急進的な性質を非全体主義的な世界から隠す手段として、フロント組織、偽の政府機関、秘教的な教義の使用について論じて いる。アーレントは本書の終わり近くで、孤独は全体主義的支配の前提条件であり、社会的に孤立した人々は全体主義的イデオロギーや運動に惹かれやすいと書 いている[20]。 10. Riesman 1951.Riesman, David (1 April 1951). "The Origins of Totalitarianism, by Hannah Arendt". Commentary (Review). 11. Copjec 1996. Copjec, Joan, ed. (1996). Radical Evil. Verso. ISBN 978-1-85984-911-8. |

| Reception Le Monde placed the book among the 100 best books of any kind of the 20th century, and the National Review ranked it #15 on its list of the 100 best non-fiction books of the century.[21] The Intercollegiate Studies Institute listed it among the 50 best non-fiction books of the century.[22] The book made a major impact on Norman Podhoretz, who compared the pleasure of reading it to that of reading a great poem or novel.[23] The book has also attracted criticism, among them a piece in the Times Literary Supplement in 2009 by University of Chicago Professor Bernard Wasserstein.[24] Wasserstein cited Arendt's systematic internalization of the various anti-Semitic and Nazi sources and books she was familiar with, which led to the use of many of these sources as authorities in the book.[25] On the other hand, Gershom Scholem criticized Eichmann in Jerusalem but still praised the Origins of Totalitarianism.[26] In several other places, Scholem mentions that he learned from Ernst Bloch[27] that much Jewish literature and testimony in respect of some historical periods is not available due to pogroms, leaving antisemitic sources as the only surviving references for those periods.[28] The historian Emmanuelle Saada disputes Arendt's work and the general scholarly consensus that the rise of scientific racism directly correlates with the rise of colonialist imperialism. Saada contests that there is little evidence to support that ideas like those of Arthur de Gobineau, whom Arendt explicitly mentions, hold an important place in the scientific justification of European colonialism. Saada asserts that Arendt overemphasizes the role of scientific racism in forming modern totalitarianism, but in reality, Arendt should attribute blame to the "bureaucratic racism" she discusses elsewhere in the text.[29] Such scholars as Jürgen Habermas have supported Arendt in her 20th-century criticism of totalitarian readings of Marxism. That commentary on Marxism has indicated concerns with the limits of totalitarian perspectives often associated with Marx's apparent over-estimation of the emancipatory potential of the forces of production. Habermas extends that critique in his writings on functional reductionism in the life-world in his Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason.[30] Historian John Lukacs was highly critical calling it a "flawed and dishonest book" with "unhistorical and shrilly verbose" and that Arendt coverage of the Soviet Union was superficial. [31] [32] |

レセプション ル・モンド紙は20世紀におけるあらゆる種類の本のベスト100の中に本書を位置づけ、ナショナル・レビュー紙は今世紀におけるノンフィクションのベスト 100の中で15位にランクインさせた[21] 。 本書は批判も集めており、中でもシカゴ大学のバーナード・ワッサースタイン教授は2009年に『タイムズ・リテラリー・サプリメント』紙に寄稿している [24]。ワッサースタインは、アーレントが親しんでいた様々な反ユダヤ主義的、ナチス的な資料や書物を体系的に内面化していたことを挙げ、それが本書の 中で権威としてこれらの資料の多くを使用することにつながったとしている。 [25]一方、ゲルショム・ショレムは『エルサレム』でアイヒマンを批判しているが、それでも『全体主義の起源』は称賛している[26]。他のいくつかの 箇所で、ショレムはエルンスト・ブロッホ[27]から、いくつかの歴史的時代に関する多くのユダヤ人の文献や証言がポグロムのために入手不可能であり、反 ユダヤ主義的な資料がそれらの時代に関する現存する唯一の文献として残されていることを学んだと述べている[28]。 歴史家のエマニュエル・サーダは、科学的人種主義の台頭が植民地主義的帝国主義の台頭と直接的に相関しているというアーレントの研究や一般的な学者のコン センサスに異議を唱えている。サーダは、アーレントが明確に言及したアルチュール・ド・ゴビノーのような思想が、ヨーロッパの植民地主義を科学的に正当化 する上で重要な位置を占めていることを裏付ける証拠はほとんどないと論じている。サーダは、アーレントは近代全体主義の形成における科学的人種主義の役割 を強調しすぎているが、実際には、アーレントは本文の別の箇所で論じている「官僚的人種主義」に責任を帰すべきだと主張している[29]。 ユルゲン・ハーバーマスのような学者は、彼女の20世紀のマルクス主義の全体主義的な読み方に対する批判においてアーレントを支持している。マルクス主義 に関するその論評は、しばしばマルクスが生産力の解放可能性を過大評価したことと関連する全体主義的視点の限界への懸念を示している。ハーバーマスは、 『生命世界とシステム』(Lifeworld and System)において、生命世界における機能的還元主義に関する著作において、この批判を拡張している: A Critique of Functionalist Reason』(機能主義的理性の批判)[30]の中で、生活世界における機能的還元主義についての著作の中でこの批判を展開している。 歴史家ジョン・ルカックス(ルカーチ)は、この本を「歴史的でなく、冗長な」「欠陥のある不誠実な本」であり、アーレントのソ連に関する報道は表面的なも のであると酷評した。[31] [32] |

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Origins_of_Totalitarianism |

|

| Elemente und Ursprünge

totaler

Herrschaft (1955 auf Deutsch erschienen) ist das

umfangreichste Werk

der politischen Theoretikerin Hannah Arendt und gilt als ihr

politisches Hauptwerk. Arendt untersucht darin die historische

Entstehung und die gemeinsamen politischen Merkmale des

Nationalsozialismus und des Stalinismus. Der Titel ist eines der

frühesten Standardwerke der Totalitarismusforschung. |

『全体主義の起源』(1955年にドイツ語で『全体的支配の諸要素と起

源』として出版)は、政治理論家ハンナ・アーレントの最も広範な著作であり、彼女の主要な政治的著作とみなされている。この著作で、アーレントは国家社会

主義とスターリニズムの歴史的出現と共通する政治的特徴を検証している。このタイトルは、全体主義研究における最も初期の標準的な著作のひとつである。 |

| Entstehung Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg begann Arendt ein umfassendes Werk über die Ursprünge und Besonderheiten des Nationalsozialismus, 1948 und 1949 ergänzt um die des Stalinismus. Ihre Studien standen zunächst unter dem Arbeitstitel Elemente der Schande: Antisemitismus – Imperialismus – Rassismus. Weitere in Erwägung gezogene Titel waren Die drei Säulen der Hölle oder Eine Geschichte der totalen Herrschaft. In der ersten, im März 1951 in den USA erschienenen, englischen Fassung The Origins of Totalitarianism sind die Ausführungen über den Stalinismus, aber auch die Analyse des Nationalsozialismus noch nicht vollständig. In London wurde das Buch mit dem Titel Burden of Our Time veröffentlicht.[1] Die deutsche Fassung von 1955 enthält zahlreiche neuere Quellen. 1958 erschien eine von der Autorin bearbeitete und erweiterte Neuauflage, 1966 schließlich die umfangreichste letzte Edition. Sie schreibt dazu 1966, das ursprüngliche Manuskript sei im Herbst 1949 fertig gestellt worden.[2] Das Werk wurde nach mehreren Zwischenentwürfen in drei Teile gegliedert: Antisemitismus, Imperialismus und Totale Herrschaft. Während Arendt für die beiden ersten Teile in hohem Maße auf historisches und literarisches Quellenmaterial zurückgreifen konnte, musste sie sich den Hintergrund für den dritten Teil neu erarbeiten. Mitte 1947 äußerte sie dazu in einem Brief an Karl Jaspers: „Den muss ich ganz neu schreiben, weil mir dazu wesentliche Dinge, vor allem auch der Zusammenhang mit Rußland, erst jetzt aufgegangen sind.“ (Arendt[3]) Neben dem historischen Quellenstudium zog Arendt Denker wie Kant und Montesquieu heran und wertete auch literarische Quellen aus (u. a. Marcel Proust, Joseph Conrad). Ihre hauptsächliche Methode ist jedoch eine „des buchstäblichen Ernstnehmens ideologischer Meinungen“ (Arendt[4]), da sie vielen Beobachtern und Historikern unterstellt, diese zugunsten der realpolitischen Motive unterschätzt zu haben. Arendt widmete das Werk ihrem Ehemann Heinrich Blücher, dem sie auch die terminologische Anregung zu dem Begriff des „antipolitischen Prinzips“ verdankte.[5][6] |

原点 第二次世界大戦直後、アレントは国家社会主義の起源と特異性に関する包括的な研究に着手し、1948年と1949年にスターリニズムに関する研究を加え た。彼女の研究は当初、「恥の要素:反ユダヤ主義、帝国主義、人種差別」という仮題が付けられていた。他に検討されたタイトルには、「地獄の三本柱」や 「完全支配の歴史」などがあった。最初の英語版『全体主義の起源』は1951年3月に米国で出版されたが、スターリニズムの説明や国家社会主義の分析はま だ完全なものではなかった。ロンドンでは『現代の重荷』というタイトルで出版された。1] 1955年のドイツ語版には、より新しい資料が多数含まれている。1958年には著者の手による改訂・増補版が出版され、1966年には最も広範な最終版 が出版された。1966年、彼女は1949年秋に元原稿が完成したと記している。 この作品は、いくつかの草案を経て、反ユダヤ主義、帝国主義、全体主義の3つの部分に分けられた。アレントは最初の2つの部分については、歴史的および文 学的な資料を広く活用することができたが、3つ目の部分については背景をゼロから構築しなければならなかった。1947年の中頃、彼女はカール・ヤスパー スに宛てた手紙の中で次のように述べている。「本質的なこと、特にロシアとのつながりが今になってようやく私にも明らかになってきたので、私はそれを完全 にゼロから書かなければならないのです。」(Arendt[3]) 歴史的資料の研究に加え、アレントはカントやモンテスキューなどの思想家を引用し、また文学的資料(マルセル・プルーストやジョゼフ・コンラッドなど)も 評価した。しかし、彼女の主な手法は「文字通り、イデオロギー的意見を真剣に受け止める」というものである(Arendt[4])。なぜなら、多くの観察 者や歴史家が現実政治的な動機を優先して、それらを過小評価してきたと彼女は考えているからだ。 アレントは、この著作を夫のハインリヒ・ブロッホに捧げた。また、「反政治的原則」という用語の提案も彼によるものである。[5][6] |

| Zentrale Thesen Im ersten Teil ihres Buches rekonstruiert sie die Entwicklung des Antisemitismus im 18. und 19. Jahrhundert, im zweiten Teil das Aufkommen des Rassismus und des Imperialismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert bis zum Nationalsozialismus und ihre politische Funktion, und im dritten Teil die beiden historischen Formen totaler Herrschaft. Sie vertritt die These, dass diese auf der wachsenden Zerstörung des politischen Raums durch die Entfremdung des Individuums in der Massengesellschaft beruhen. Vor dem Hintergrund des gleichzeitigen Zerfalls der Nationalstaaten durch die Dynamik des Imperialismus waren traditionelle Politikformen, wie z. B. die Parteien, den Techniken der Massenpropaganda der totalitären Bewegungen klar unterlegen. Laut Arendt waren die Historiker der unmittelbaren Nachkriegszeit die Antwort auf die Frage, warum gerade die Juden Schmähung, Verfolgung und Vernichtung erlitten hatten, schuldig geblieben.[7] Ausgangspunkt ist für Arendt eine Kritik der Ideologien des 19. Jahrhunderts, mit der sie die bis dahin üblichen Thesen und Vorgehensweisen der Geschichtsschreibung hinterfragt. Arendt rückt bewusst von den Kausalerklärungen der üblichen Beschreibungen der politischen Geschichte ab, indem sie eine Analyse der ideengeschichtlichen Ursprünge und Hauptelemente des Nationalsozialismus vorlegt, die die zugrunde liegenden politischen Verflechtungen berücksichtigt, anstatt das Geschehen auf diese zu reduzieren. Sie kommt dem Charakter des Nationalsozialismus und Stalinismus als „Bruch der Geschichte“ damit näher als vorangegangene Arbeiten zu den totalitären Bewegungen. Das Werk ist keine reine Geschichtsschreibung. Arendt stellt die These auf, dass jede Weltanschauung oder Ideologie durch eine totalitäre Bewegung übernommen und durch massiven Terror in eine neue Staatsform überführt werden kann. In der bisherigen Geschichte konnten nur der Nationalsozialismus und der Stalinismus diesen Vorgang voll realisieren, einerseits für die Ideologie von Rassismus und Antisemitismus, andererseits für die der „klassen- und nationslosen Gesellschaft“, so zumindest ihre Ansicht bis 1966 (dem Zeitpunkt der Edition der dritten und letzten Auflage).[8] Im Gegensatz zu anderen Autoren klassifiziert Arendt nur diese beiden Systeme als totalitär und nicht jede „Einparteiendiktatur“ (wie den italienischen Faschismus oder die Systeme der Staaten des Warschauer Paktes), auch nicht die Sowjetunion nach Stalins Tod. Als Kriterien für die Unterscheidung der „totalen Herrschaft“ von der gewöhnlichen Diktatur nennt Arendt den Einbezug aller Lebensbereiche in das System der Herrschaft (nicht nur der politischen) und insbesondere für den Nationalsozialismus die völlige Verkehrung der Rechtsordnung, die verbrecherische Gewalt und Massenmorde zur Regel machte; und den Anspruch auf globale und ausschließliche Geltung dieser Herrschaft: „Der Kampf um totale Herrschaft im Weltmaßstab und die Zerstörung aller anderen Staats- und Herrschaftsformen ist jedem totalitären Regime eigen ….“ – Arendt[9] Arendt warnte, dass neben dem Kommunismus auch der Antikommunismus als „offizielle Gegenideologie“ der Ära des Kalten Krieges dazu neige, einen imperialen und tendenziell totalen Anspruch auf Weltherrschaft zu entwickeln.[10] Auch wenn es im Laufe der Geschichte immer wieder Weltmächte gegeben hat, z. B. das Römische Reich, haben diese jedoch keine totalitären Züge gehabt. In diesem geschichtlichen Zusammenhang erarbeitete sie einen neuen Begriff der friedlichen Revolution. |

中心的な命題 彼女の本の最初の部分では、18世紀と19世紀における反ユダヤ主義の発展を再構成している。第2部では、19世紀から20世紀初頭にかけてのナチズムと その政治的機能に至るまでの人種差別と帝国主義の出現を再構成している。第3部では、全体主義的支配の2つの歴史的形態を再構成している。彼女は、これら は大衆社会における個人の疎外による政治的空間破壊の増大に基づいていると論じている。帝国主義の力学による国家の同時崩壊を背景に、政党などの伝統的な 政治形態は、全体主義運動のマスメディアを使ったプロパガンダ技術に明らかに劣っていた。 アレントによると、戦後まもない時期の歴史家たちは、特にユダヤ人がなぜ中傷、迫害、絶滅の苦難を被ったのかという問いに答えられなかった。7] アレントの出発点は19世紀のイデオロギーに対する批判であり、それによってそれまで一般的であった歴史叙述の命題やアプローチを疑問視している。アレン トは、政治史の通常の記述における因果関係の説明から意識的に離れ、ナチズムの起源と主要な要素を、それらの出来事をそれらに還元するのではなく、根底に ある政治的な相互関係を考慮した思想史の中で分析することによって提示している。 それにより、彼女は全体主義運動に関するこれまでの著作よりも、「歴史の断絶」としてのナチズムとスターリニズムの性格に近づいている。 この著作は純粋な歴史記述ではない。 アレントは、あらゆる世界観やイデオロギーが全体主義運動によって採用され、大規模なテロを通じて新たな国家形態へと変貌しうるという命題を提示してい る。歴史において、このプロセスを完全に実現したのは、人種差別主義と反ユダヤ主義というイデオロギーの面では国家社会主義であり、他方で「階級や国家の ない社会」というイデオロギーの面ではスターリニズムであった。少なくとも、1966年(第3版の最終版の出版日)までの彼女の見解では、そうであった )。[8] 他の著述家とは対照的に、アレントはこれら2つの体制を全体主義体制として分類しているだけであり、イタリアのファシズムやワルシャワ条約機構諸国の体制 など、あらゆる「一党独裁制」を分類しているわけではない。また、スターリンの死後のソビエト連邦も分類していない。「全体支配」と通常の独裁体制を区別 する基準として、アレントは、支配体制が生活のあらゆる領域を包含していること(政治に限らない)、特に国家社会主義の場合は、法秩序が完全に覆され、犯 罪的な暴力や大量殺人が常態化していること、そして、この支配が世界規模で排他的に正当であると主張していることを挙げている。 「世界規模での完全支配をめぐる闘争、そしてその他のあらゆる形態の国家や統治の破壊は、あらゆる全体主義体制に内在している...」 – アレント[9] アレントは、共産主義に加えて、冷戦時代の「公式な対抗イデオロギー」としての反共主義もまた、世界支配を求める帝国主義的で潜在的に全体主義的な主張を 展開する傾向があると警告した。ローマ帝国のような世界帝国は歴史上存在していたが、それらは全体主義的特徴を持っていなかった。この歴史的文脈におい て、彼女は平和革命という新しい概念を打ち出した。 |

| Antisemitismus, Imperialismus

und totale Herrschaft Arendt zeichnet den Zusammenhang des modernen Antisemitismus mit der Entwicklung der Nationalstaaten nach. Eine besondere Rolle in der Entstehung des modernen Antisemitismus spielt dabei der Rationalismus. Sie verwirft alle Ideologien des 19. Jahrhunderts, wie die bürgerliche Wissenschaftsgläubigkeit, z. B. des Darwinismus. Aber auch den Idealismus lehnt sie als Ursprung des nationalsozialistischen „Gesetzes der Natur“ ab. Ebenso steht sie dem geschichtsphilosophischen Fortschrittsoptimismus, der sich beispielsweise im Marxismus zeige, kritisch gegenüber. Darüber hinaus bemängelt sie die pessimistischen Geschichtsauffassungen, da sie Vorstellungen linearer Entwicklungen in keiner Form akzeptiert, sondern von der Möglichkeit eines Neuanfangs oder des Scheiterns einer jeden neuen Generation überzeugt ist. Entstehung des modernen Antisemitismus Der Antisemitismus wird im 18. und 19. Jahrhundert zu einer an den Nationalismus gebundenen irrationalen Ideologie. „Man könnte sagen, daß es das Wesen der Ideologie ist, aus einer Idee eine Prämisse zu machen, aus einer Einsicht in das, was ist, eine Voraussetzung für das, was sich zwangsmäßig einsichtig ereignen soll. Jedoch haben die Verwandlung der den Ideologien zugrunde liegenden Ideen in solche Prämissen erst die totalitären Gewalthaber wirklich vollzogen.“[11] In Bezug auf den Nationalismus macht Arendt einen großen Unterschied zwischen sozialistischen und antisemitischen Parteien im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Während Erstere für die nationale Unabhängigkeit und Freiheit aller unterdrückten Völker auf der Linie der besten Traditionen des 18. Jahrhunderts kämpften – mit Modifikationen je nach persönlicher Haltung –, vertraten die antisemitischen Parteien einen völkischen Supranationalismus.[12] Eine besondere Bedeutung für die Entwicklung dieser national-völkischen Ideologie sieht Arendt im Imperialismus, den sie mit Bezug auf die Imperialismustheorie Rosa Luxemburgs[13] als Grundlage für die weitere Entwicklung des Antisemitismus und des Rassismus untersucht. Während der „nationale“ Antisemitismus den Ausschluss der Juden aus der Nation fordert, geht es dem „imperialistischen“ Antisemitismus nationenübergreifend um die Vernichtung der Juden. Daraus formuliert sie ihre zentrale These zum Verhältnis von Bourgeoisie, Imperialismus und nationalsozialistischer Bewegung: „Überall widerstanden die Nationalstaatlichen Institutionen der Brutalität und dem Größenwahn imperialistischer Aspirationen, und die Versuche der Bourgeoisie, den Staat und seine Gewaltmittel als Instrumente für die eigenen wirtschaftliche Ziele zu benutzen, waren immer nur halb erfolgreich. Dies änderte sich erst, als die deutsche Bourgeoisie alle ihre Karten auf die Hitlerbewegung setzte in der Hoffnung, daß der Mob ihr die Herrschaft verschaffen werde. Aber da war es bereits zu spät. Zwar gelang es der Bourgeoisie, mit Hilfe der Nazibewegung den Nationalstaat zu zerstören; aber dies war ein Pyrrhussieg, denn der Mob bewies sehr schnell, daß er willens und fähig war, selbst zu regieren, und entmachtete die Bourgeoisie zusammen mit allen anderen Klassen und staatlichen Institutionen.“[14] Vor dem Hintergrund der Bedeutung des Imperialismus für den Antisemitismus beschäftigt sie sich im zweiten Teil intensiv mit den Formen des Imperialismus im 19. Jahrhundert. Arendt zeichnet die Zwänge und Funktionsweisen der kapitalistischen Produktion nach und erklärt die Notwendigkeit des Imperialismus für die Nationalstaaten. „Und so kam es, daß zum ersten Mal die politischen Machtmittel des Staates den Weg gingen, der ihnen vom Kapital vorgewiesen war.“[15] Neben der Notwendigkeit zur Expansion führt der Imperialismus gleichzeitig dazu, dass sich das Kapital seiner staatlichen Bindung entzieht. Arendt beschreibt, wie der Imperialismus die politischen Räume der Gesellschaft zersetzt. Sowohl in der Außenpolitik als auch in der Innenpolitik werden Hindernisse beseitigt, die die Expansion des Kapitals stören. Sie stellt die These auf, dass das Politische in dem Maße zerstört wird, wie dem Imperialismus keine Grenzen gesetzt werden. „Insgesamt aber ist von dem Element des Antisemitismus im Aufbau der totalitären Herrschafts- und Bewegungsformen zu sagen, daß es sich voll erst im Zersetzungsprozeß des Nationalstaates entwickelte, zu einer Zeit also, als der Imperialismus bereits im Vordergrund des politischen Geschehens stand.“[16] Rassismus als Dimension des Imperialismus Die Autorin erweitert den marxistischen Imperialismusbegriff um die Dimension des Rassismus und kritisiert die Reduzierung der Auseinandersetzungen mit dem Kapitalismus auf die rein ökonomischen Fragen: „Die frühzeitige Entdeckung der rein ökonomischen Veranlassungen und Triebfedern des Imperialismus … hat die eigentliche politische Struktur, den Versuch nämlich, die Menschheit in Herren- und Sklavenrassen, in »higher and lower breeds«, in Schwarze und Weiße … einzuteilen, eher verdeckt als aufgeklärt.“[17] Sie unterscheidet hier zwei Ausformungen des Imperialismus, den überseeischen und den kontinentalen Imperialismus. Am Beispiel der „Rassengesellschaft“ in Südafrika und des Despotismus im Kolonialismus eines Carl Peters („Ich hatte es satt, unter die Parias gerechnet zu werden, und wollte einem Herrenvolk angehören.“) verdeutlicht sie das Zusammenwirken von Rassismus und Kapitalismus im überseeischen Imperialismus.[18] Als literarische Quelle für ihre Herleitung des Rassismus zieht Hannah Arendt unter anderem den polnisch-britischen Schriftsteller Joseph Conrad heran. Die europäische Expansionspolitik im Zeitalter des Imperialismus hält sie für die Entstehung der Rassenlehre des 20. Jahrhunderts für entscheidend. Ausgangspunkt ihrer Analyse ist der Rassebegriff der Buren, der als Reaktion auf die Begegnung mit den aus ihrer Sicht „geisterhaften Wesen“ von Afrikanern entstanden sei, „die weder Menschen noch Tier zu sein schienen“ und „ohne alle fassbare zivilisatorische oder politische Realität[,] den schwarzen Kontinent bevölkerten und übervölkerten.“ Die Buren wollten aber auf keinen Fall der gleichen Gattung Lebewesen angehören wie diese in ihren Augen erschreckenden Eingeborenen. Die furchtbaren Massaker, die der Rassenwahn dann hervorrief (der Völkermord an den Herero und Nama, das Morden Carl Peters’, die ungeheuerliche Dezimierung der Kongobevölkerung durch den belgischen König) deutet Arendt als Konsequenz dieser Abwehr. Der Irrsinn und die entsetzlichen Folgen des Rassismus hätten das Entsetzen, aus dem er entstand, noch weit übertroffen, seien jedoch nur daher begreiflich. Über Conrads Texte lasse sich die Erfahrung, die dieser grausamen Praxis des überseeischen Rassismus vorausging, erschließen: „[W]ill man daher das Entsetzen begreifen, aus dem er entstand, so wird man sich Auskunft weder bei den Gelehrten der Völkerkunde holen dürfen, da sie ja von dem Entsetzen gerade frei sein mußten, um mit der Forschung überhaupt beginnen zu können, noch bei den Rassefanatikern, die vorgeben, über das Entsetzen erhaben zu sein, noch schließlich bei denen, die in ihrem berechtigten Kampf gegen Rassevorstellungen aller Art die verständliche Tendenz haben, ihnen jegliche reale Erfahrungsgrundlage überhaupt abzusprechen. Joseph Conrads Erzählung «Das Herz der Finsternis» ist jedenfalls geeigneter, diesen Erfahrungshintergrund zu erhellen, als die einschlägige geschichtliche oder politische oder ethnologische Literatur.“[19] In Arendts Analyse des frühen Kapitalismus in Südafrika, der von gesetzlosen Abenteurern und Glücksrittern ohne Ideale getragen gewesen sei, die den Abschaum der europäischen Gesellschaft verkörperten, nennt sie wiederum Conrad als Gewährsmann. Er habe diese Art von abstoßenden Individuen in der Figur des Herrn Kurtz treffend beschrieben: „durch und durch leer und hohl, leichtsinnig und weichlich, grausam und feige, voller Gier, aber ohne jede Kühnheit.“ Arendt nimmt an, dass Carl Peters Conrad als Modell für Herrn Kurtz gedient habe.[20] Auch auf weitere Figuren Conrads wie Herrn Jones aus seinem Roman Sieg nimmt Arendt Bezug: äußerlich Gentlemen der guten Gesellschaft, innerlich lasterhafte Schurken, die sich im gesetzlosen Dschungel trafen und dort blendend miteinander auskamen. Die „Eingeborenen“ schildert Arendt angelehnt an Conrad als undurchschaubare Schemen, die die europäischen Rassisten an Insassen eines Irrenhauses erinnerten. Sie zu töten war, als morde man keinen Menschen; andererseits erinnerten sie an prähistorische Menschen, die prinzipiell doch die gleiche Natur wie die „herrschende Rasse“ zu haben schienen.[21] Einige Jahrzehnte später, so meint Arendt, wurden die ethischen Standards auch in Europa aufgegeben und die in Afrika erprobten Ideologien und Handlungsmuster reimportiert. Biologistisch-völkischer Antisemitismus als Grundlage der Vernichtungspolitik Der kontinentale Imperialismus findet seinen Ausdruck im völkischen Nationalismus der „verspäteten Nation“. Besonders die Nationen in Ost- und Mitteleuropa konnten noch auf keine nationale Geschichte zurückblicken. Hier finden nach Arendt diejenigen politischen Kräfte ihre Anliegen wieder, denen es nicht gelang, sich bisher national zu emanzipieren. Sie erläutert in diesem Zusammenhang, wie der demokratische Volksbegriff der Aufklärung seitens der völkischen Bewegung abgelehnt und romantisch aufgeladen wird und zeigt auf, wie dieser völkische Nationalismus den Antisemitismus biologistisch, rassistisch werden lässt, den Rassismus antisemitisch und in einem Antisemitismus der Vernichtung mündet. Aus dem Völkischen Nationalismus konnte sich die Ideologie der „Volksgemeinschaft“ entwickeln.[22] „Totalitäre Regierungen, die im Zuge ihrer Welteroberungspolitik ohnehin trachten mußten, die Nationalstaaten zu zerstören, haben sich ganz bewusst darum bemüht, die staatenlosen Gruppen zu vermehren, um die Nationalstaaten von innen her zu zersetzen.“[23] Die Situation der Flüchtlinge und Staatenlosen, die Zerstörung ihrer rechtlichen und anschließend moralischen Position, wie sie sich den Flüchtlingen im Internierungslager in der Zwischenkriegszeit bis hin zum Vernichtungslager im Nationalsozialismus voll entwickelt zeigt, wird entscheidend für Arendts Analyse totalitärer Politik: „Denaturalisierung und Entzug der Staatsbürgerschaft gehörten zu den wirksamsten Waffen in der internationalen Politik totalitärer Regierungen, weil sie hierdurch dem Ausland, das innerhalb seiner eigenen Verfassungen unfähig war, den Verfolgten die elementarsten Menschenrechte zu sichern, ihre eigenen Maßstäbe aufzwingen konnten. Wen immer die Verfolger als Auswurf der Menschheit aus dem Lande jagten – Juden, Trotzkisten und so weiter –, wurde überall auch als Auswurf der Menschheit empfangen, und wen sie für unerwünscht und lästig erklärt hatten, wurde zum lästigen Ausländer, wo immer er hinkam.“[24] In einem Rundbrief des Auswärtigen Amtes vom Januar 1939, „also kurz nach den Novemberpogromen, an alle deutschen Stellen im Ausland“ wird betont, dass das Ziel dieser Verfolgungen nicht nur die Entfernung der Juden aus Deutschland sei, vielmehr sollte der Antisemitismus in die westlichen Länder getragen werden, in denen Juden Zuflucht gefunden hatten. Die Auswanderung von hunderttausend Juden habe in dieser Hinsicht bereits die erwünschten Resultate gezeigt; Deutschland sei an der Zerstreuung der Juden interessiert, da diese die beste Propaganda für die gegenwärtige deutsche Judenpolitik bilde. Es liege im deutschen Interesse, die Juden als Bettler über die Grenzen zu jagen, denn je ärmer der Einwanderer sei, desto größer die Last für das Gastland.[23] Akribisch verdeutlicht Arendt den Zusammenhang zwischen totalitärer Propaganda für den Antisemitismus durch eine Politik der Entrechtung von Flüchtlingen, da politische Rechte an eine Staatlichkeit gebunden waren: „Daß diese Propaganda der vollendeten Tatsachen bessere und schnellere Resultate erzielen würde als alle Propagandareden zusammen, war offenbar. Denn nicht nur gelang es auf diese Weise, die Juden wirklich zum Abschaum der Menschheit zu machen, es gelang auch, was im großen gesehen ungleich wichtiger für totalitäre Herrschaft war, praktisch, am Modell einer unerhörten Not für unschuldige Menschen, darzulegen, daß solche Dinge wie unveräußerbare Menschenrechte bloßes Geschwätz und dass die Proteste der Demokratien nur Heuchelei seien. Das bloße Wort »Menschenrechte« wurde überall und für jedermann, in totalitären und demokratischen Ländern, für Opfer, Verfolger und Betrachter gleichermaßen, zum Inbegriff eines heuchlerischen oder schwachsinnigen Idealismus.“[23] Indem Arendt die geschichtliche Entwicklung des vernichtenden Antisemitismus bis zum Nationalsozialismus in den Ursprüngen nachzeichnet, lehnt sie die Sündenbocktheorie sowie die „Ventiltheorie“ als Erklärung ab und verweist auf die Entwicklung des Nationalismus, der den Juden keinen eigenen Platz im Staat einräumte. „Hier sieht es nun in der Tat so aus, als hätten wir die „Sündenböcke“ jener Theorien vor uns, und es ist keine Frage, daß hier zum ersten Male eine wirkliche Verlockung besteht, den Antisemitismus als etwas zu erklären, was mit der geschichtlichen Existenz in keinerlei geartetem Zusammenhang steht. Denn an dem, was den Juden schließlich wirklich passierte, ist wohl nichts so grauenhaft einprägsam wie die vollkommene Unschuld aller, die in der Terrormaschine gefangen wurden. Über diesem berechtigten Grauen sollte man nicht vergessen, daß der Terror nur in seinem letzten Stadium sich als die Herrschaftsform des Regimes offenbart und daß diesem Stadium notwendigerweise eine Reihe von Etappen vorangehen müssen, in welchen er sich ideologisch rechtfertigen muß. Die Ideologie also muß erst einmal viele und sogar eine Majorität überzeugt haben, bevor der Terror voll losgelassen werden kann. Für den Historiker ist entscheidend, daß die Juden, bevor sie Opfer des modernen Terrors wurden, im Zentrum der Nazi-Ideologie standen, denn nur der Terror kann sich seine Opfer willkürlich auswählen, aber nicht Propaganda und Ideologie, die Menschen überzeugen und mobilisieren wollen.“[25] Die Frage, warum die Juden als Opfer ausgewählt wurden, beschäftigt Hannah Arendt durchgehend. Bereits in der Einleitung kritisiert sie Aporien der Historiker, die das Bild vom ewigen Juden nicht hinterfragen und in der Suche nach der Schuld der Juden, die sie an Hypothesen wie die Sündenbocktheorie binden, selbst zur antisemitischen Geschichtsschreibung werden: „ … warum gerade die Juden in das Sturmzentrum der Ereignisse getrieben wurden, sind uns die Historiker bisher erstaunlicherweise schuldig geblieben. Zumeist behilft man sich mit der Annahme eines gleichsam ewigen Antisemitismus, den man nicht zu billigen braucht, um ihn als eine natürliche Angelegenheit hinzustellen, dokumentiert aus der Geschichte eines nahezu zweitausendjährigen Judenhasses. Daß die antisemitische Geschichtsschreibung sich dieser Theorie professional bemächtigt hat, bedarf keiner Erklärung; sie liefert in der Tat das bestmögliche Alibi für alle Greuel: Wenn es wahr ist, daß die Menschheit immer darauf bestanden hat, Juden zu ermorden, dann ist Judenmord eine normale, menschliche Betätigung und Judenhaß eine Reaktion, die man noch nicht einmal zu rechtfertigen braucht.“[26] Abgrenzung und Charakterisierung der totalen Herrschaft Ihren Begriff totaler Herrschaft grenzt Arendt ein auf den Nationalsozialismus, endend mit Hitlers Tod, und das System des Stalinismus, das sie von 1929 an bis zu Stalins Tod 1953 in der Sowjetunion verwirklicht sieht. Es handelt sich ihrer Auffassung nach um „Variationen des gleichen Modells“.[27] Nicht der Staat und die Nation sind für die totalitäre Politik letztendlich wichtig, sondern die Massenbewegung, die sich auf Ideologien, wie den Rassismus oder den Marxismus stützt. „Insofern die totalitären Bewegungen ungeachtet der Herkunft ihrer Führer, den Individualismus sowohl der Bourgeoisie wie des von ihr erzeugten Mobs liquidieren, können sie mit Recht behaupten, daß sie die ersten wirklich antibürgerlichen Parteien in Europa darstellen.“[28] Als Kennzeichen dieser Herrschaftsform sieht sie: die Umwandlung der Klassen mit Interessen in fanatisierte Massenbewegungen, die Beseitigung von Gruppensolidarität, das Führerprinzip, millionenfache Morde, die Passivität der Opfer, Denunziationen sowie die „Bewunderung für das Verbrechen“. Darüber hinaus kommt es zu einer „Selbstlosigkeit“, d. h. Selbstvergessenheit, der Einzelnen in der Bewegung. Das eigene Wohlergehen, die Erfahrungen und der Selbsterhaltungstrieb werden ignoriert. Argumenten sind Anhänger von totalitären Massenorganisationen nicht zugänglich. Dies ist nicht allein auf Demagogie zurückzuführen, sondern auf freiwillige Unterwerfung des Mobs, der außerhalb von Verfassungen, Parteien- und Moralsystemen steht. Totalitäre Führer rühmen sich der Verbrechen, die sie begangen haben, und kündigen zukünftige an. Während Arendt die gesamte Zeit des Nationalsozialismus als totalitär bewertet und Stalin vollständigen Totalitarismus in einem Verbrecherstaat zuschreibt, bezeichnet sie die Sowjetunion bis 1928 als „revolutionäre Diktatur“ bzw. „revolutionäre Einparteiendiktatur“[29] die erst später von Stalin in „volle totalitäre Herrschaft“[30] überführt wurde. Für Lenin als „Staatsmann“ findet sie – neben seiner sehr kritisch bewerteten Rolle bei der Errichtung der Diktatur und der auf ihn zurückzuführenden machtopportunistischen Entmachtung der Räte[31] – auch zu einer begrenzt positiven Bewertung[32], die etwa in seiner persönlichen Fähigkeit, auch eigene Fehler einsehen und zugeben zu können, liege.[33] Lenin habe im Konflikt zwischen Freiheit und materieller und sozialer Entwicklung den Sowjets mit Elektrifizierung den Vorzug gegeben[34], die Neue Ökonomische Politik als Ausweg aus Hunger und Elend errichtet und damit zunächst die Bauern emanzipiert und die Arbeiterklasse gestärkt sowie die Anfänge eines neuen Mittelstands „geduldet und ermutigt“ und eine weitgehende Nationalitätenpolitik eingeleitet.[33] Die Neue Ökonomische Politik sei insofern der Beginn einer Versöhnung zwischen dem Volk und seiner Regierung gewesen.[35] Zu Stalins Machtergreifung und Errichtung eines Systems totalitärer Herrschaft mit terroristischer Atomisierung der Massen habe es folglich noch die Alternative der Fortsetzung von Lenins neuer ökonomischer Politik gegeben[36], die einer Stratifizierung der Gesellschaft durch Herausbildung neuer Klassen gedient habe. Allerdings habe Lenin bereits im Laufe des Bürgerkriegs seine schwerste Niederlage erlitten, „als unter dem Zwang des Bürgerkriegs die eigentliche Macht im Staate, die er in den gewählten Räten (Sowjets) hatte vereinigen wollen, in die Hände der Parteibürokratie überging“[37], eine Entwicklung, für die er selbst direkt verantwortlich gewesen sei, da er die in den Räten demokratisch nicht zu erlangende Vorherrschaft seiner Partei durch die Entmachtung der Räte bewusst herbeigeführt habe, wie auch sein Verständnis der kommunistischen Partei als elitärer Vorhut. Dies konnte später auch von Stalin in Anspruch genommen und weiter radikalisiert werden.[38] Hannah Arendts Betrachtung der Rolle Lenins wird von Andrew Arato als zu positiv bewertet, da sie einerseits Lenins Motivation bezüglich einer Klassenbildung falsch eingeschätzt sowie die Herausbildung totalitärer Organisationen wie der Geheimpolizei bereits unter ihm zwar gesehen, aber in ihrer Auswertung vernachlässigt habe.[39] Im Vorwort zum dritten Teil vom Juni 1966 beschäftigt sich die Autorin mit der Geschichte Chinas unter Mao Zedong, die zeitweise totalitäre Züge aufweise, und äußert die Befürchtung, dass in China das vollständig ausgeprägte System der totalen Herrschaft unmittelbar bevorstehe. Einen Monat vorher hatte die Kulturrevolution in Peking ihren Anfang genommen. Es drohe eine „bourgeoise Konterrevolution“ durch „Revisionisten“, „parteifeindliche Elemente in der Partei“, „intellektuelle Klapperschlangen“ und „Giftkräuter“.[40] Laut Arendt ist die totale Herrschaft die einzige Staatsform, mit der es keine Koexistenz und keinen Kompromiss geben kann. Was moderne Menschen so leicht in die totalitären Bewegungen jagt, … ist die allenthalben zunehmende Verlassenheit. Es ist, als breche alles, was Menschen miteinander verbindet in der Krise zusammen. … Das eiserne Band des Terrors, mit dem der totalitäre Herrschaftsapparat die von ihm organisierten Massen in eine »entfesselte« Bewegung reißt, erscheint so als ein letzter Halt ….[41] Nicht auf der Grundlage des zeitgebundenen veränderlichen aber auch stabilisierenden positiven Rechts, sondern durch direkte Befehle, die die „Gesetze von Natur oder Geschichte … in furchtbarstem Sinne exekutiert“ handeln totalitäre Machthaber. Während der Glaube der Nazis an Rassegesetze auf der darwinschen Vorstellung vom Menschen als zufällige Erscheinung der Naturentwicklung beruhe, stützten sich die Bolschewiki auf Marx’ Vorstellung vom gigantischen Geschichtsprozess, der seinem Ende entgegenrase und die Geschichte selbst aus der Welt schaffe. Während jedoch der dialektische Materialismus auf den besten Traditionen basiere, sei der Rassismus kläglich-vulgär. Beide Ideologien liefen jedoch auf die Ausscheidung von „Schädlichem“ oder Überflüssigem zugunsten des reibungslosen Ablaufs einer Bewegung hinaus.[42] Zeitweiliges Bündnis zwischen „Mob“ und „Elite“ Zu diesem Abschnitt ihres Buches stellt der 1946 veröffentlichte Essay Über den Imperialismus[43] eine Vorstudie dar. In die amerikanische Erstausgabe von The Origins of Totalitarianism (1951) hat Arendt die ebenfalls 1946 im jüdischen politischen Magazin Commentary[44] erschienene englischsprachige Version dieses Textes Imperialism: Road to Suicide, The Political Origins and Use of Racism unverändert aufgenommen. Im eigentlichen Herrschaftsapparat spielen, so Arendt, weder Mob noch Elite eine Rolle. Totalitäre Bewegungen jedoch sind durch die echte Ergebenheit ihrer Anhänger geprägt. Gerade ein großer Teil der geistigen und künstlerischen Elite hat sich – wenigstens zeitweise – mit den totalitären Regierungen identifiziert. Die Elite hatte sich (aus guten Gründen), bevor der „Zusammenbruch des Klassensystems“ die „Massenindividuen“ erzeugte, von der Gesellschaft losgesagt und konnte nun die Massen verstehen. Ebenso stand der Mob, der „als frühes Abfallprodukt der Bourgeoisie“ die Unterwelt, das Gesindel („Sexualverbrecher, Rauschgiftsüchtige oder Pervertierte“) bildete, am Rande der Gesellschaft. Er war erstmals bereit und in der Lage, die Massen zu organisieren und da er keine berufliche Karriere anstreben konnte, politische Ämter zu übernehmen. Die Führer der Parteien meinten, dies diskreditiere den Mob, doch es war umgekehrt, da die Lage der Massen so verzweifelt war, dass sie nicht mehr auf die bürgerliche Gesellschaft hofften. Hitlers „hysterischer Fanatismus“ und Stalins „rachsüchtige Grausamkeit“ trugen Züge des Pöbels. Langfristig seien totale Systeme mit eher pedantischen sturen Führerfiguren möglich.[45] „Die anarchische Verzweiflung, die sich in diesem Zusammenbruch der Massen des Volkes bemächtigte, schien der revolutionären Stimmung der Elite ebenso entgegenzukommen wie den verbrecherischen Instinkten des Mobs.“[46] … „Jedenfalls beruhte das zeitweilige Bündnis zwischen Elite und Mob weitgehend auf dem echten Vergnügen, das der Mob der Elite bereitete, als er daranging, die Respektabilität der guten Gesellschaft zu entlarven, ob nun die deutschen Stahlbarone den „Anstreicher Hitler“ empfingen oder ob das Geistes- und Kulturleben mit plumpen und vulgären Fälschungen aus seiner akademischen Bahn geworfen wurde.“[47] Die Elite war besonders fasziniert vom Radikalismus, von der Aufhebung der Trennung zwischen Privatem und Öffentlichem und von der Erfassung des ganzen Menschen durch die jeweilige Weltanschauung. Die Überzeugungen des Mobs waren in Wirklichkeit die reinen, nicht durch Heuchelei abgeschwächten, Verhaltensweisen der Bourgeoisie. Doch die Hoffnungen beider Gruppen wurden nicht erfüllt, da die Führer der totalitären Bewegungen, die zum großen Teil dem Mob entstammten, weder dessen Interessen noch die der intellektuellen Anhänger vertraten, sondern „tausendjährige Reiche“ anstrebten. Initiativen von Mob und Elite wären „beim Aufbau funktionsfähiger Beherrschungs- und Vernichtungsapparate“ eher hinderlich gewesen. Die Machthaber griffen daher lieber auf die „Massen gleichgeschalteter Spießer“ zurück.[48] Totalitäre Propaganda Während Mob und Elite selbstständig alles Bestehende durch Terror umwälzen wollen, können die Massen erst durch Propaganda in totalitäre Organisationen eingebunden werden. Totalitäre Bewegungen verändern die Realitätswahrnehmung der Gesellschaft und fixieren sie auf universelle Bedeutungen, die ihnen die Bewegung mit den Ideologien von einer „Rassegesellschaft oder eine(r) klassen- und nationslosen Gesellschaft“[8] sowie durch Theorien von Verschwörungen gegen die Gesellschaft durch Juden oder Parteifeinde wie Trotzkisten. „In der bolschewistischen Version der totalitären Bewegung finden wir eine merkwürdige Ansammlung von Verschwörungen im Unterschied zu den Nazis, die an einer, der jüdischen Weltverschwörung, festzuhalten pflegten.“[49] „Die Mentalität moderner Massen vor ihrer Erfassung in totalitären Organisationen ist nur zu verstehen, wenn man die Durchschlagskraft dieser Art Propaganda voll in Rechnung stellt. Sie beruht darauf, daß Massen an die Realität der sichtbaren Welt nicht glauben, sich auf eigene, kontrollierbare Erfahrung nie verlassen, ihren fünf Sinnen misstrauen und darum eine Einbildungskraft entwickeln, die durch jegliches in Bewegung gesetzt werden kann, was scheinbar universelle Bedeutung hat und in sich konsequent ist. Massen werden so wenig durch Tatsachen überzeugt, daß selbst erlogene Tatsachen keinen Eindruck auf sie machen.“[50] Hannah Arendt unterschied erstmals zwischen der Ideologie und dem Ziel des Terrors totalitärer Bewegungen, eine Sichtweise, die bis heute von Historikern nicht durchgehend geteilt wird. Die Ideologie – „Sozialismus oder Rassedoktrinen“ – ist in ihren Zielen nicht willkürlich. Sie stellt die Voraussetzung für den Einfluss und die Entwicklung totalitärer Bewegungen dar. Dagegen kann sich der Terror gegen jeden richten und ist letztlich völlig willkürlich, d. h. niemals an irgendeine sachliche oder kalkulierbare Begründung gebunden: „Für den Historiker ist entschieden, daß die Juden, bevor sie Opfer des modernen Terrors stellten, im Zentrum der Nazi-Ideologie standen, denn nur der Terror kann sich seine Opfer willkürlich auswählen, aber nicht Propaganda und Ideologie, die Menschen überzeugen und mobilisieren wollen.“[51] Für den Nationalsozialismus stellt Arendt die Bedeutung für dieses Phänomen anhand der Protokolle der Weisen von Zion heraus. „Wenn, mit anderen Worten, eine so offensichtliche Fälschung wie die Protokolle der Weisen von Zion von so vielen geglaubt wird, daß sie die Bibel einer Massenbewegung werden kann, so handelt es sich darum, zu erklären, wie dies möglich ist, aber nicht darum, zum hundertsten Male zu beweisen, was ohnehin alle Welt weiß, nämlich, daß man es mit einer Fälschung zu tun hat. Geschichtlich gesehen ist die Tatsache der Fälschung ein sekundärer Umstand.“ (1986, S. 30). Mit diesem Glauben an die Jüdische Weltverschwörung und ihren modernen Elementen, ließen sich mittels dieses Antisemitismus Antworten auf die Probleme vermitteln, die als Probleme der Moderne für die Massen neu waren: „Wesentlich ist …, daß sie auf ihrer Manier alle zentralen Fragen unserer unmittelbaren Vergangenheit aufgreifen und auf sie eine, den bestehenden Zuständen entgegengesetzte Antwort geben. … Es sind die eigentümlich modernen Elemente, denen die Protokolle ihre außerordentliche Aktualität verdanken und die stärker wirken als die viel banalere Beimischung uralten Aberglaubens“.[52] Auch im Stalinismus findet sie antisemitische Züge nach nazistischem Vorbild. Der Bezug auf eine jüdische Weltverschwörung im Sinne der Weisen von Zion, die Umdeutung des Begriffs „Zionismus“, die alle nichtzionistischen Organisationen und damit alle Juden einschloss, eignete sich aufgrund der vorhandenen antisemitischen Ressentiments in der Bevölkerung eher zur Verwirklichung der Ansprüche auf eine Weltherrschaft als der Kapitalismus oder der Imperialismus.[53] Haben die Bewegungen erst mal die Macht übernommen, wird die Propaganda durch Indoktrination ersetzt, und der Terror richtet sich nicht allein gegen die angeblichen Feinde, sondern auch gegen die unbequem gewordenen Freunde der Bewegungen. Die Ergebenheit der treuen Mitglieder geht so weit, dass sie jederzeit bereit sind, den Opfertod für den Führer oder die Partei zu sterben. Arendt belegt dies z. B. mit der Haltung der Angeklagten in den Moskauer Prozessen.[54] Die Lügen bezüglich der Verschwörer werden durch ihre Offensichtlichkeit nicht entkräftet: „So hat weder die offenbare Hilflosigkeit der Juden gegen ihre Ausrottung die Fabel von der Allmacht der Juden, noch haben die Liquidierung der Trotzkisten in Russland und die Ermordung Trotzkis die Fabel von der Verschwörung der Trotzkisten gegen die Sowjetunion zu zerstören vermocht.“[55] Eine Mischung aus „Zynismus“ und „Leichtgläubigkeit“ findet sich in allen Hierarchieebenen totalitärer Bewegungen, wobei in den höheren Rängen eher der Zynismus überwiegt. Terror als Wesen totaler Herrschaft Zunächst wurde in der Zeit des Nationalsozialismus der Machtapparat vollständig etabliert, gleichgeschaltet und nach und nach immer radikaler gestaltet, z. B. von der SA, über die SS als Eliteorganisation bis zu den KZ-Wachen und dem Sicherheitsdienst, dem die negative Bevölkerungspolitik, das Rasse- und Siedlungshauptamt unterstand. Staats- und Parteigremien agierten gleichzeitig, und es blieb undurchschaubar, welche der Instanzen gerade die wirkliche Macht innehatte. Das „Recht zum Morden“ zusammen mit Methoden, das Wissen aus der Welt zu schaffen, wurde sichtbar als Weltanschauung dargestellt. „Daß die Nazis die Welt erobern, »artfremde« Völker aussiedeln und »erbbiologisch Minderwertige ausmerzen« wollten, war so wenig ein Geheimnis wie die Weltrevolution und -eroberungspläne des russischen Bolschewismus.“[56] Während die Nazis immer die Fiktion der jüdischen Weltverschwörung aufrechterhielten, änderten die Bolschewiki ihre Fiktion mehrmals: von der trotzkistischen Weltverschwörung, über den Imperialismus, zur Verschwörung der „wurzellosen Kosmopoliten“ usw. Stalins Machtmittel war die Verwandlung der Kommunistischen Parteien in Filialen der von Moskau beherrschten Komintern. Innerhalb der totalen Welt herrschte der Polizeiapparat als Geheimpolizei, GPU oder Gestapo. Die Zahl der in den Nazi-Vernichtungslagern ermordeten Juden sowie anderer Gruppen und der im „Raubkrieg“ getöteten Menschen war nachweisbar. Aus Arendts Quellenlage war jedoch keine genaue Quantifizierung der Opfer des Stalinismus möglich. Die Morde reichten von der Liquidierung der Kulaken über die Verluste während der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, die Moskauer Prozesse und den Großen Terror. Sie stützte sich auch auf Angaben zeitgenössischer junger russischer Intellektueller über „Massensäuberungen, Verschleppung und Ausrottung ganzer Völker“.[57] Hannah Arendt beschreibt die Konzentrations- und Vernichtungslager als Versuchsanstalten, die zur Ausrottung von Menschen und zur Erniedrigung von Individuen dienten. In ihnen sollte nachgewiesen werden, dass Menschen total beherrschbar sind, „daß schlechthin alles möglich ist“. Identität, Pluralität, und Spontanität aller Menschen sollten vernichtet werden. Die Lager sind für die Erhaltung des Machtapparats zentral. Die Verbrechen und Gräueltaten sind so ungeheuerlich, das Grauen so groß, dass sie auf Unbeteiligte leicht unglaubwürdig wirken. Denn die Wahrheit der Opfer beleidige den gesunden Menschenverstand. Hitlers „hundertfach wiederholten Ankündigungen, daß Juden Parasiten seien, die man ausrotten müsse“, wurde nicht geglaubt.[58] Das Grauen vor dem „radikal Bösen“ bringt die Erkenntnis, dass es hier keine politischen, geschichtlichen oder moralischen menschlichen Maßstäbe gibt. Es geht vielmehr um alles oder nichts: die Ausrottung des Menschen im Konzentrationslager und um die Ausrottung des Menschengeschlechts durch die Wasserstoffbombe. Die „irrsinnige Massenfabrikation von Leichen“ wird eher verständlich, wenn die historischen Vorgänge, die dazu geführt haben, nachvollzogen werden. Konzentrationslager stehen immer außerhalb des normalen Strafsystems. Sie beruhen auf der „Tötung der juristischen Person“. Der Mensch wird reduziert auf: „Jude“, „Bazillenträger“, „Exponenten absterbender Klassen“. Verbrecher werden erst nach Verbüßung ihrer Strafen eingeliefert und bilden häufig die „Aristokratie“ des Lagers. In Deutschland während des Krieges hatten diese Rolle teilweise die Kommunisten inne. Bei den Verbrechern und Politischen kann die Vernichtung der juristischen Person, laut Arendt, nicht vollständig gelingen, „weil sie wissen, warum sie dort sind.“ Die meisten Insassen sind völlig unschuldig. Gerade diese wurden in den Gaskammern liquidiert, völlig ausgelöscht, während wirkliche Regimefeinde häufig schon im Vorfeld getötet wurden.[59] Die Entrechtung des Menschen sei „Vorbedingung für sein totales Beherrschtsein“ und gelte für jeden Einwohner eines totalitären Systems. Hinzu kommt die „Ermordung der moralischen Person“. Es handelt sich um ein System des Vergessens, das bis in die Familien- und Freundeskreise der Betroffenen reicht. Der Tod wird anonymisiert. Moralisches Handeln, Gewissensentscheidungen werden unmöglich. Arendt zitiert den Bericht von Albert Camus über eine Frau, der die Nazis die Wahl gelassen hatten zu entscheiden, welches ihrer drei Kinder getötet werden sollte. Das einzige, was dann noch bleibt, um die Verwandlung von Personen in „lebendige Leichname“ zu verhindern, ist die Beibehaltung der „Differenziertheit, der Identität“. Hannah Arendt führt deutlich vor Augen: die Zustände bei den Transporten in die Lager, das Kahlscheren der Schädel, die Entkleidung, die Tortur und die Ermordung. Während die SA noch mit „Hass“ und „blinder Vertiertheit“ tötete, war der Mord im Lager ein mechanisierter Vernichtungsakt, teilweise ohne „individuelle Bestialität“ durch normale Menschen, die zu Mitgliedern der SS erzogen worden waren.[60] Nach Montesquieu gibt es in jeder politischen Formation das Wesen einer Regierung und ihr Prinzip. Das Wesen der totalitären Regierung ist, wie Arendt herausarbeitet, der Terror, der zunächst eine eigentümliche Anziehungskraft auf moderne entwurzelte Menschen ausübt, später die Massen zusammenpresst und alle Beziehungen zwischen Menschen zerstört. Das Prinzip ist die Ideologie, „der innere Zwang“, umgedeutet und so weit angenommen, bis die Menschen voller Furcht, Verzweiflung und Verlassenheit vorwärtsgetrieben werden in die Erfahrungen des eigenen Todes, wenn man schließlich selbst zu den „Überflüssigen“ und „Schädlingen“ gehört.[61] Die totale Herrschaft bricht Arendt zufolge nicht in einem langwierigen Prozess, sondern plötzlich zusammen, und anschließend verleugnen die meisten ihrer Anhänger die Teilnahme an Verbrechen, ja selbst die Zugehörigkeit zur Bewegung.[62] |