サイバーパンク倫理学

genral ethics for

cyberpunkers

Cyberpunk ethics

Cyberpunk ethics

マーシャル・マクルハーン(Herbert Marshall McLuhan, 1911-1980)に捧げる。

サイバー倫理(cyber ethics)とは、サイバー空間における倫理や道徳さらには法学にも関わる約束の事柄のことである。現今におけるサイバー空間の多 くはインターネットの ことを さすので、インターネット倫理(internet ethics)ともいう。他方、サイ バーパンクたち(サイバーパンカーズ, cyberpunkers)の行動の原理あるいは生き方はサイ バーパンク倫理学(Cyberpunk ethics)と呼ばれる(→サイバー・ オントロジー)(→「倫理学」)。

★サイバーパンカーにおける5つの命題(→可能世界論)

1. ネットワークの外部に世界は存在しない

2. ハッカーは自ら意志する理由がない

3. ネットワークにおける超越的な自由を享受する資格がある

4. すべてのユーザーにネットワークは開かれている必要がある

5. 私の自由はネットワークに浮遊しているのではなく、常にネットワークに繋がる他者の自由と結びついているのである

Well, I don't think there was much to Cyberpunk as a literary phenomenon except the form, that was sort of deliberate.- William Gibson, "Conversations with William Gibson." Patrick A. Smith ed., Univ. Press of Mississippi, 2014.(「そうだね、形式のことを除いたら文芸的現象としてのサイバーパンクに ついていっぱい何かあるとは思えないんだ、だってある意味で[サイバー パン クは]意図的につくら れたもの だから」ウィリアム・ギブソン:1993年のアンディ・ディジルとのインタビューにて)

本稿(「サイバーパンクは道徳 的にどのようにふるまうのか?」)は、サイバースペース(=イン ターネット空間)におけるサイバーパンクという概念を扱い、その倫理的あるいは非倫理的特質について人類学的に分析するものである。その際、社会に対する サイバーパンクの抵抗者としての特徴を確認するとともに、それがアイデンティティとよばれる社会的拘束に根差した概念ではなくエージェンシーという言葉で 表現されうる、より行為実践に依拠した概念と関連する性質のものであることが論じられる。https://doi.org/10.18910/78964

This paper analyzes the ethical and

unethical group-share characteristic (ethos) of Cyberpunk as a concept

of outlaw mutineer in cyberspace. The paper confirms the

characteristics of Cyberpunk as a way of resisting society, but argues

that rather than this being rooted in a concept of identity as a form

of social constraint, this has more to do with agency and a form of

social practice. https://doi.org/10.18910/78964

El ciberpunk (del original en

inglés cyberpunk y cuya pronunciación es /'saɪbəʳpʌŋk/) es

un subgénero de la ciencia ficción, conocido por reflejar visiones

distópicas del futuro en las cuales se combinan la tecnología avanzada

con un bajo nivel de vida en Cyberespacio.

Originalmente el término cyberpunk fue utilizado para referirse al

movimiento literario encabezado por Bruce Sterling, William Gibson y

John Shirley que surgió durante la década de 1980 en el seno de la

literatura de ciencia ficción,2 siendo empleado por primera vez en ese

sentido por Gardner Dozois en 1984. Dozois probablemente se inspiró en

el título de un relato de Bruce Bethke.2 El ciberpunk recibe su nombre

de la adjunción del prefijo ciber- (relacionado con redes

informáticas)4 al vocablo punk (en referencia a su carácter rebelde).

En él, la ciencia (y sobre todo la informática y la cibernética) suele

generar o interaccionar con algún tipo de cambio de paradigma social o

cultural. - El ciberpunk

+++

サイバーパンク倫理学は、リアル世界における実存主義の倫理学を、ネットワーク世界における実存主義の倫理学に外挿することで、ある程度見通しが立つのではないかと思う。スタンフォード哲学事典からの翻訳引用 である。https://x.gd/A4kJf

「実存主義倫理学は一般的に、先験的に存在する外的な道徳秩序や価値表は存在しないという考えから始まる(→ 「ネットワークの外部に世界は存在しない」 テーゼ)。ボーヴォワールが『曖昧さの倫理学』で書いているように、「人間が黙認している情熱は、外的な正当性を見いだせない。外部からの訴えも、客観的 な必然性も、それを有用と呼ぶことを許さない」。しかしこれは、実存主義者が道徳的ニヒリズムを助長しているという意味ではない。ボーヴォワールは、人間 が「自ら意志する理由がない」ことは事実だと認めている(→「ハッカーは自ら意志する理由がない」 テーゼ)。しかし、だからといって、自己を正当化できない、自己にない存在理由を与えることができないということにはならない」。人間の存在そのものが、 "それにもとづいて、自分が従事する事業を判断することができるようになる "のである。(1947[1948、12、15])[12] そこで、理論的抽象としてではなく、超越性の具体的表現としての自由と、私が私の自由を実現できるよう に他者が彼ら自身の自由を実現するのを助ける義務に根ざした倫理的責任についての首尾一貫した説明がある(→「ネットワークにおける超越的な自由を享受する資格がある」テーゼ)。自由が私の 本質であることを認めるとき、私は他者の本質であることも認めなければならない(→「す べてのユーザーにネットワークは開かれている必要がある」テーゼ)。つまり、私の自由は自由に浮遊しているのではなく、常に他者の自由と結 びついているのである(→「私の自由はネットワークに浮遊しているのではなく、常にネット ワークに繋がる他者の自由と結びついているのである」 テーゼ)。サルトルは言う:「私たちは自由のために、そしてあらゆる特定の状況において自由を求める。そして、自由を求めることによって、それが完全に他 者の自由に依存し、他者の自由がわれわれの自由に依存することを発見する[......私は、自分自身の自由を求めると同時に、他者の自由を求めることを 余儀なくされる]」(1945 [2001, 306])。」

「6.1 他者のための真正な存在

サルトルとボーヴォワールは、私たちは一般的に「他者のための存在」(être-pour-autrui)として存在すると主張する。そしてその視線は、 私の自由を奪い、私を物体に変えてしまう力がある。このように考えると、人間関係は葛藤の一形態、つまり、私が他者を客体にすることで私の自由と主体性を 主張しようとし、他者も私に同じことをしようとする、二者間の権力闘争として理解するのが最も適切である。「私が他者の束縛から自分を解放しようとする一 方で、他者は私の束縛から自分を解放しようとしている。私が他者を奴隷にしようとする一方で、他者は私を奴隷にしようとする......葛藤とは、他者の ための存在ということの本来の意味である」(1943 [1956, 475])。この自己主張のための闘争は、サルトルが戯曲『ハウ・クロ』(出口なし)の中で「地獄とは他者である」(1944 [1989, 45])という有名な主張をすることにつながる。

しかし、他者から自由を奪って客観化し、所有しようとする闘争は、他者のための非本格的存在の現れである。本物には本物の対極がある。たとえばボーヴォ ワールは、「真正の愛」(l'amour authentique)の説明によって、他者のために自由を開発し育むとはどういうことかを探求している。道徳的な立場として、他者のための真正な存在 とは、「二つの自由の相互承認[...][...][...]どちらも超越性を放棄せず[...]、どちらも切断されない」(1949年[1952年、 667])ことを含む互恵性の一形態である。このように、真正性と道徳性は共に属するものであり、それによって私たちは、自分自身を創造し、私たちが送る 人生に責任を持つことができるように、互いを解放し、あるいは自由にする義務を共有しているのである。したがって、ボーヴォワールが言うように、「自分自 身を道徳的に意志することと、自分自身を自由に意志することは、一つの同じ決定なのである」(1947 [1948, 24])。

ハイデガーは『存在と時間』の中で、「解放的関心」(befreiend Fürsorge)という説明で同様の考えを展開している。それは、「他者が自分のケアにおいて自分自身を透明にし、そのために自由になるのを助ける」 (1927 [1962, 122])関係的スタンスである。このように他者を気遣うとき、私たちは、あたかも他者が存在という不安な問題から守られる必要のある依存的な事物や対象 であるかのように、他者のために「飛び込む」(einspringen)誘惑に抵抗する。ハイデガーは、この庇護の傾向を、他者から自らの生に対する不安 な責任を奪う、一種の暗黙の支配や「支配」(Beherrschung)という言葉で表現している。真正な関係とは、他者のために飛び込み、その責任から 解放するのではなく、他者から「飛び出し」(vorausspringt)、不安を取り戻させ、自分の状態に気を配り、向き合う自由を与える関係である。 ハイデガーが書いているように、私たちは他者から「飛躍」するのであって、「彼の『ケア』を奪うためではなく、むしろそれを初めてそのようなものとして真 正に彼らに返すためである」(1927[1962, 122])。ここには、自分自身の自由を実現し、他者の自由を実現するように行動するという、倫理的な格言の発展が見られる。」

「6.2 承認の倫理学

一部の宗教的実存主義者の間にも異端的な潮流があり、それは、私たちが自分自身を自発的な主体としてではなく、アイリス・マードックの言葉を借りれば、共 同体や愛着の絆から切り離された「勇敢な裸の意志」(1983, 46)としてではなく、根本的に相互の脆弱性において結びついている関係的存在として認識するときに、道徳的要求が私たちに課されるというものである。そ してこの認識は、私たちを日常的な自己陶酔から引き離し、私たちの自由ではなく、本質的な依存関係に目覚めさせることによって、倫理の基礎となるかもしれ ない。

ドストエフスキーは『カラマーゾフの兄弟』の中で、宗教的な長老ゾシマ神父を通して、自由と自己肯定が最高の価値観となった近代に蔓延する「恐ろしい個人 主義」を力強く告発している。そのような見方は、自己実現ではなく、孤独と絶望をもたらす。ゾシマは、近代人は「自分一人に依存し、全体から自分を切り離 すことに慣れている。彼は他人の助けや人間や人間性を信じないように訓練されている。ドストエフスキーは、評価的な限界や束縛なしに選択を行う意志的な主 体というヴィジョンに対して、他者を依存的で脆弱な存在として認識することによってのみ、私たちは自分自身を認識できるようになると示唆する。真の自由 は、自分自身のエゴイスティックな努力の束縛から解き放たれ、謙虚さと自己犠牲の態度をとるときに現れる。このように個人主義の誘惑から解放されたとき、 ゾシマは私たちに道徳的な要求が課せられ、「私たちは皆、皆に対して責任があり、皆のために責任がある」(1879-80 [1957, 228])と理解し始めるのだと言う。

ユダヤ人の実存主義者マルティン・ブーバーは、その代表作『我と汝』の中で、この考えを発展させている。ブーバーは、日常生活において私たちは一般的に、 道具的で客観的な立場から他者と関わっていると主張する。ブーバーが「I-It」(Ich-Es)と呼ぶ関係であり、そこでは他者は、自分が利用するため に操作されコントロールされるべきもの(あるいは「それ」)として扱われる。この関係は、私たちが自分の状況をコントロールできているかのような錯覚を起 こさせるので、心地よい。しかし、私たちの人生には、この幻想が崩れ、"それ "としてではなく、"あなた "として、他者に対して無防備になる瞬間がある。私-あなた」(Ich-Du)の関係において、私たちが他者への本質的な依存と開放性を隠すために頼りに しているエゴイスティックな防御はすべて崩壊する。ブーバーはこのことを、他者が無防備でむき出しの全人格として私の前に姿を現し、私も同じように姿を現 す、恵みの体験と呼んでいる。それは「二人の人間が互いにあなたという存在を明らかにする」瞬間である(1923 [1970, 95])。このように、不安は根本的に個人化するものではなく、孤独な主体が自分自身の自由と向き合うために関係世界から切り離されるものなのだ。ブー バーにとって、「私-あなた」の関係に触れることは、私たちを自分自身のエゴイスティックな懸念から揺り動かし、私たちが孤立した個人ではなく、常に他者 との生きた関係にある存在であるという事実に目覚めさせる。この経験によって「個人の障壁が破られ」、感情的な結合、すなわち「自己存在から自己存在へ の、恐怖の深淵を渡る橋」が生まれるのである(1938 [1965], 201, 207)。」

「6.3 関与の倫理

https://plato.stanford.edu/entries/existentialism/

ナチスによるフランス占領、彼自身の捕虜としての経験、そして影響力のあるマルクス主義の批評家たちからの彼の哲学に対する攻撃によって、サルトルはその 焦点を個人から社会へと移さざるを得なくなった。戦争後、サルトルはメルロ=ポンティ、ボーヴォワールとともに、社会批評の有力な雑誌『ル・タン・モダ ン』を創刊した:「われわれの意図は、われわれを取り巻く社会にある種の変化をもたらす手助けをすることである。そして、選択の可能性を広げることによっ て、自由な人間を解放しなければならない」(Sartre 1945 [1988, 264-65])。ここで実存主義者たちは、他者が自由を実現するためには、哲学は他者を制限し束縛する「基盤や構造」に関与しなければならないという関 連性を示している。なぜなら、これらの構造は哲学的抽象ではなく、「個人の未来を決定する図式として生きている」からである(Sartre 1957 [1968, 94])。そして、もし私たちが自由の状況をつくり出し、「選択の可能性を拡大」しようとするならば、この背景がいかに暴力的で抑圧的でありうるか、とり わけ歴史的に周縁化され、過小評価されてきた人々にとっていかに暴力的でありうるかを認識し、それを変革するように行動しなければならない。

実存主義の主要な開発者の中で、抑圧と解放の可能性について最も持続的で影響力のある分析を行ったのは、紛れもなくボーヴォワールである。彼女のフェミニ ズムの代表作『第二の性』だけでなく、『成人』(1970年[1996 年])における高齢者の非人間化についての荒涼とした記述や、回顧録『一日一日のアメリカ』(1954年[1999年])におけるジム・クロウ支配下の南 部における黒人集団の経験についての考察においても、ボーヴォワールは最も持続的で影響力のある分析を行った。これらの作品においてボーヴォワールは、社 会経済的・政治的構造がいかに人間の自由と超越の能力を制限しうるか、いかに他者を「凍結」し、主体性と自己創造の可能性を奪い去り、「内在性」に閉じ込 める力を持っているかを明らかにしている。しかし、ボーヴォワールはこれらの作品の中で、この状況が宿命ではないことを明らかにしている。人間には本質的 な性質はなく、生まれながらに劣等であったり従順であったりする者はいない。私たちは、既成の抑圧の構造に成長し、内面化し、実行することによって、間主 観的に構成されている。しかし、こうした構造が個人の選択と行動によって構成され、維持されている限り、固定的で静的なものではない。人間と同じように、 構造もまた変化するものなのだ。存在が本質に先立つという認識が、存在論的な領域から倫理的な領域へと移行し、抑圧され疎外されている人々の選択の可能性 を制限している物質的な条件に関与し、それを変革するための行動への呼びかけとなる。

このようにして、戦後の実存主義は、社会圏の現実と、西欧世界を苦しめている「イズム」(階級主義、人種差別主義、植民地主義、性差別主義、反ユダヤ主 義)に関わり始めた。サルトルの言葉を借りれば、「個人は自分の社会的決定を内面化する。彼は生産関係、幼年期の家族、歴史的過去、制度における現代を内 面化し、そして、必然的に私たちをそれらに引き戻すこれらの行為や選択肢を再内面化する」(1972 [2008, 35])。そして、こうした社会的決定が固定的で時間を超越したものではなく、偶発的な人間の構築物である限り、他者を解放するために抵抗し、変容させる ことができる。」

+++

以下は「サ イバーパンクに倫理は可能か?」より再掲(https://doi.org/10.18910/78964)

本 稿で我々は「サイバーパンクはどのようにして倫理的あるいは非倫理的であろうとする のか」という問いについて考察したい 。そのためには「サイバーパンク」および「倫理」という言葉の意味を定義することから始めるべきだろう。しかし、これらの定義に際し、言葉の標準的な用法 を可能なかぎり反映するように工夫をこらすことはできようが、このような態度には問題がある。もし「サイバーパンク」および「倫理」という言葉の意味が、 ふつうどのように使われるかを考察することによって見いだされるのであれば、この問いとその答えは、たとえばNHK世論調査*において探究すべきであると い う結論にならざるをえない。

*冒頭のこの修辞は、チューリング・テスト提唱のきっかけになったテューリング(Hofstadter and Dennett eds. 1981)の論文から借用されている。

だが、このような世俗的一般化は、答えを多数決で求めるようなものであり、意見の相違を論争によって議論し、そのような活動が 多様性をもちながらも一般性を確保するという、今日の社会科学が求められている要請に答えるものではないように思われる。私たちは、そのような定義を立て る方法を断念して、問いがおかれる複数の文脈を想定することで、問いがもたらす意味について考えよう。具体的には複数の社会環境を想定して、それを上記の 問いに関連づけて解釈することである。この新しい想定のもとでの別種の問いによって、最初の問いがもつ、ある種の行動主義、ある種の操作主義、さらにある 種の検証主義を基礎にした独断から自由になろうという、私たちの意図があるからだ。そして、サイバーパンク を理解するためには、ウィリアム・ギブスンやブルース・スターリングの著作は議論のための参照基準になるだろう**(Gibson 1986,1987; Sterling 1993)。

**冒頭にサイバーパンクを定義しないと宣言しているにも関わらず、カッコのない、この用語はすでにサイエンス・フィクション(SF)という文芸ジャンル のなかに堂々の位置を占めている。サイバーパンク小説の旗手ブルース・スターリング(Starling 1986)が盟友ウィリアム・ギブソン(Gibson 1986)の短編集『クローム襲撃(Burning chrome)』の序文に記しているように、サイバーパンクのドラマツルギーの文脈とは、人工知能(AI)やサイバネティクスの導入により旧来の社会秩序 が破綻し激変するなかでのディストピア環境のなかで、底辺の人々の生活とハイテクが直結した状況である。その文脈のなかで、ネットワークに接続されたサイ バースペースの中を、主人公は「非合法」に乗っ取る=ハッキングすることから「物語」は始まる。

クレジット:サイバーパンクにおいて倫理は可能か?:出典情報末尾にあります,サイバーパン クにおいて倫理は可能か?:出典情報末尾にあ ります[リンク]

問い 1:インターネット上での出来事は、はた して我々の社会の出来事と別の次元の事柄なのだろうか?

問題 2:インターネット上で、倫理や道徳があるとするならば、それはどのようなとこ ろに規範が求められるのだろうか?

問い 3:サイバーパンクについて何を問うの か?

問い 4:サイバーパンクは抵抗者たりえるか?

問い 5:個と社会をどのように位置づけるの か?

問い 6: 人間の主体概念をアイデンティティからエージェンシーへ移行させるという事態はどのように説明されるのか?

問い1:インターネット上での出来事は、はたして我々の社会の出来事と別の次元の事 柄だろうか?

2.1 サイバースペース***上での出来事は、はたして我々の社会の出来事と別の次元の事柄だろうか【問い1】

***サイバースペース(cyberspace)という用語の起源は意外と古く、デ ンマークの環境芸術家のスサヌ・ウシング(Susanne Ussing)が、アトリエ・サイバースペースという命名を1960年代におこなったことを嚆矢とする。 本稿でも使っているインターネットの隠喩としてのサイバースペースは、ミッシェル・フーコー(Foucault 1966)がヘテロトピアと表現した古典主義時代から近代への以降のなかで登場した「世界の中にある別の世界」つまり、船舶、墓場、酒場、娼館、監獄など の空間概念に由来するといわれる(Wikipedia, Cyberspace)。そしてネットワークを経由して「侵入」することができるヘトロトピアがサイバースペースである。

この質問は、これに先行する数々の社会現象が直面した議論と同じものである。つまり猥褻が文学上の表現としてどこまで容認されるかという裁判や、犯罪人の 責任能力を証明する際に、想像と現実の峻別能力を鑑定するといった議論である。

この問いに対して、サイバースペース上での出来事は、それ以外の社会現象とは別の次元のことであると答えを出せばどうだろうか。この相対主義の立場は、 すぐに論理的に破綻する。いま仮に別の現象であると想定する。そうすると別の世界や社会に行動原理とそれに関する規約ならびに逸脱が定義されるのと同じよ うに、ネット社会にもそれに類した諸制度(institutions)があることに気づくだろう。ネット社会は我々がつくりあげたものであり、独自性をも ちながらも、我々の規範というものがその一部においても投影されている。これは先の仮定と矛盾する。したがって答えは否となる。経験的事実を前提にして反 対の命題が否定されたからだ****。

****だからと言って価値中立な実証主義がインターネットの倫理についての正当な議論を保証するわけでもない。価値中立を表明する実証的な立場は、そこ から距離を取るという、別種の価値観を表明しているからだ。

ネット上での出来事は我々と同じ次元の世界の出来事である。それゆえ我々と同じ道徳や倫理の法則性が適用されなければならな い。ネットにおける社会問題は、それまで我々の社会が直面したことのない新規の問題を多く含むが、我々の対処の姿勢はそれまでの社会問題に対する姿勢の延 長上に位置づけられねばならない。インターネットの導入(後のサイバースペース化)にともなう諸問題への対処は、まず既存の知識と倫理を動員しておこなわ れるべきであり、それでも対処できない問題は、その知識的伝統にもとづいた議論の拡張によってのみ対処されるべきであると考えるのである。

もっともこの考え方には限界がある。我々が対処してきた問題の範囲を超える新種の問題に対して、既存の対処方法そのものの限界が露呈し、それにたいする 不信感が表明されたとき、我々はそれまでの社会問題への対処というものが、いかに論理整合性によってではなく、慣例化され社会的機構やそれがもたらす権威 によって遂行されてきたかという、驚くべき事実に直面するからである。もっともあるものの社会的権威が失墜する際には、常識が非常識となり、非常識が常識 となることを我々は日常生活において経験している。また、そのような心理的不安の感情は論理の限界や権威の失墜の後にうまれるものというよりも、社会的権 威の交代を促進させる要因であるとさえ思える。サイバーパンクの認識論によれば、サイバースペースが現実の運用規則に則って倫理的に管理されなければなら ないという命題は、論理的に逃げ道のない完璧な論証というよりも、ネットを管理する現実社会から押しつ けられたものにすぎない。ネット社会と現実社会の倫理を峻別する相対主義は、論理整合性に準拠すべきだという現実原則から自由になろうとする政治的主張に 他ならない。

問題2:インターネット上で、倫理や道徳があるとするならば、それはどのようなとこ ろに規範が求められるのだろうか?

2.2 サイバースペース上で、倫理や道徳があるとするならば、それはどのようなところに規範が求められるのだろうか【問い2】

規範の存在は、そこからの逸脱を暗黙のうちに想定している。逸脱の社会的定義は制裁によって明確に境界づけられるというのが機能主義的な考え方である。 サイバースペースでおこっている事柄が現実社会の運用規則に抵触しない場合は、それ自体が問題になることはない。だがサイバースペースを生きている人たち は、慣習法則に則って自分の身の回りに道徳を構築している。道徳が慣習に由来する由縁である。そこには多様な解釈の共同体が存在する。意見の相違は人畜無 害な学問的議論や世間話のレベルで終わることが多い。ただしその問題が一種の客体化をとげて、我々の行動を拘束したり、感情を励起するようになると、現実 が社会問題化されるとともに操作可能なものとなり、またその問題が以前から存在してきたかのように当事者に意識されるというのが社会構築主義的な考え方で ある。

これらの社会理解の図式は、サイバースペースをめぐる社会現象の分析にも大いに貢献している。最もわかりやすい事例はサイバースペースを利用したり、サ イバースペースから影響を受けたと報道されている犯罪である。このことについてはヴァーチャル・リアリティが人間性を崩壊(あるいは解放)させるという空 想的な議論から実際の法の運用の議論まで山のようになされているので、これ以上言葉を重ねることはしない。これらの議論の多くには「〜は良くない」あるい は「〜すべきである」という価値観が込められていることが多い 。

さて、それに比べて取締の関連当局の実践はきわめて明確で健全にすら思える。その典型を通信傍受法と不正アクセス防止法にみることができる。前者は、犯 罪を防ぐという目的で当局がおこなう、情報に対する〈不正なアクセス〉を合法化する、あるいはその違法性を阻却する要件を設定し、後者は〈不正なアクセ ス〉一般を禁止するというものである。これは通常の私有財産を保護する市民社会の規範を再演したものに他ならない。つまり家宅捜索の権限を定める刑事訴訟 法と窃盗や家宅侵入を処罰する刑法の関係に類推できる。これに反対する者は、既存の法体系——阻却などの例外条項を持ち込むようなものをはたして〈体系〉 などといえるのかという問題はさておき——というものはサイバースペースが潜在的にもつ独自性というものを全く無視したものであると批判するであろう。し かし、それらは、インターネットの普及に際し、既存の秩序をどのように維持していくべきかという点を重視する立場と、インターネットを社会創造の一種の想 像力の源泉 とし、それをどのように活用していくのかという点を重視する立場の違いなのである。

問い3:サイバーパンクについて何を問うのか?

2.3 本研究においてサイバーパンクについて何を問うのか【問い3】

サイバーパンクという語を定義や歴史的起源ではなく、パラダイム(Kuhn 1962)として理解しよう。この用語は、W・ギブスンの作品(Gibson 1986; Sterling 1993)などによって流行語として社会に定着した。そのように定着したこの用語と概念についての議論は、英米の現代文学や文芸批評からコンピュータサイ エンス、さらには社会思想史までを含む広がりをもっている。しかし、ここで焦点を当てるのはサイバーパンクあるいはサイバーパンクの概念が、サイバース ペース(=インターネット)時代の新しい思潮、いわゆるポストモダニティを表象する概念というよりも、実際はより近代的な主体の概念を基礎にしていること を示唆することにある。

サイバーパンク(cyber-punk, cyberpunk)というのは、コンピュータあるいは自動制御の用語であるcyberと、非行少年や青二才をあらわす俗語punkの合成語である。 Cyberが接頭辞となって英語に流布するようになったのは言うまでもなくN・ウィーナーのサイバネティクス(cybernetics)であり、これは通 信と制御についての学問を彼が提唱した際に用いられた言葉だった(Weiner 1947)。サイバーの語源はギリシャ語の操舵手あるいは統治者(kuberne-te-s)に求められる。ウィーナーがなぜこのような造語をおこなった かを理解するには、彼による「情報」の定義を知る必要がある。彼によれば情報とは、個体が外界に適応しようと行動したり、行動の結果を外界からえる際に、 個体が外界と交換するものの内容のことをさす。サイバーという用語が、後にcyberspace や cyberphobia(コンピュタ恐怖症)のようにサイバースペースやそれに繋がるコンピュータを明示するような概念となってしまったことは、サイバー に行為主体(=操舵手)としての意味を持たせようとしたウィーナーからみれば不本意な結果であろう。サイバーパンクはテクノロジーの発達と切り離せない。 文学作品ではサイバースペースの中に自我が侵入するとまで表現されている。そのためサイバーパンク小説が、技術的に増強された (technologically-enhanced)文化的諸体系において周縁化した人々を取り扱うと理解されていることは、サイバーパンクという概念 が、人間のある種のカテゴリーをさすと同時に、そのような人びとが担ったり拘束されもする社会性=文化をも包摂する概念であることがわかる 。

以上を踏まえ、本稿ではサイバーパンクをめぐるその社会的影響について、以下の問いをもとにその理解を深めたい。

問い4:サイバーパンクは抵抗者たりえるか?

2.4 サイバーパンクは社会における抵抗者の役割を担うのか【問い4】

サイバーパンクは、技術的に増強された周縁化された人びとであり、かつ彼/彼女/それ(ら)が担う文化でもある。サイバーパンクが、しばしばハッカー、 クラッカー、フリーク(phreak 電話マニア)といった一連の人のカテゴリーをさす用語と並んで称されることも、サイバーパンクの社会的周縁性を象徴している。これらはサイバーパンクを指 し示す別の定義にもなる。

サイバーパンク現象が、1960年代後半に世界中の先進諸国を席巻したカウンターカルチャーの運動に起源をもつものだろうと指摘することはそれほど困難 なことではない。カウンターカルチャーの担い手こそが、技術革新などの産業社会の恩恵を受けながらもその成長の神話に対して最初に疑念をもった抵抗者 (resister)たちだったからである。

この抵抗者たる人たちの特徴は、人間の精神の可能性を開放するためには、産業社会の諸矛盾に対してまず反抗しなければならないという綱領を掲げていたこ とである。当時、青年の反抗について分析したケネス・ケニストンは、それを次の二類型に分類する。ひとつは、ドロップアウトであり、これは非政治的で、状 況から退却する指向をもつ。他方ラディカルズは、政治的で、状況にコミットメントする指向をもつという(Keniston 1971)。

カウンターカルチャー運動の担い手が、1960年代のドラッグカルチャーと親和性をもつこともよく知られた事実である。ドラッグカルチャーの様態を、ケ ニストンの反抗の類型にしたがって分類すれば、現実世界からの退行であるドロップアウトに位置づけられよう。しかし、現在の我々はその2つの類型が相互に 排除するものではなかったことを知っている。米国においてサイバースペースの礎を築いたカウンターカルチャー出身の革新者たちのほとんど——例えばテッ ド・ネルソン、アラン・ケイ、スチュアート・ブランドなど——は1960年代のドラッグ体験者である(Leech 1973)。反抗の様態を人生の時間の中で位置づければ、反抗を通して状況にコミットすることは必ずしも非政治的姿勢を貫くことと矛盾せず、また世間から 退却することが政治的メッセージにもなりうるわけである。サイバーパンクの技術的基盤を整備した若者たちが、社会による個の抑圧というテーマと深く結びつ いていたことは間違いない。

ドラッグを技術というツールに置き換えてみると、それはサイバーパンクと見まごうばかりである。ドラッグカルチャーの教祖的存在、例えばハーバード大学 を追われたティモシ・リアリー(Leary 1977)は、巨大技術が人間を支配する構図を否定し、ドラッグを含めた技術全般を各人が自己を解放するために利用すべきだと考える。このメッセージが極 端にユートピア的かつ反権力的であっても、そこには自己の身体と精神を律する主人公としての主体を想定する姿勢が見えてくるはずである。

問い5:個と社会をどのように位置づけるのか?

2.5 ネット空間における個と社会をどのように位置づけるのか【問い5】

19世紀末からの社会理論のなかで論じられてきた重要なテーマのひとつに、個(個人)と社会の関係をどのように位置づけるかという議論がある。その際 に、個を主体やエージェントと呼び、社会を構造と呼び代えることもできよう。このような関係には従来大きく分けて3つの見解があるといわれてきた (Abercrombie et al. 1996)。

まず、社会や構造は個人に対して決定的な力を有するものではなく、個人が自分を取り巻く社会を創造してゆくことを強調すべきだという立場である。いわゆ る方法論的個人主義、社会学のエスノメソドロジーなどはこの立場にたって議論をおこなう。この個人中心主義的な考え方を押し進めれば、社会構造というもの は、個々人が心にいだく心的表象以外の何ものでもないという主張になる。このような個と社会の関係においては、社会そのものの存在理由を極小化する〈物体 としての個〉の唯物論ともいうべき議論があった。17世紀の社会哲学者トマス・ホッブスのコナトゥス(conatus)の議論によれば、この世の中に存在 するものは物体とそれがもたらす偶然性のみである。さまざまな社会現象や人間の精神に纏わる諸体験は、物体に内在するとされる自己保存=欲望(英語では endeavorとも訳される)すなわちコナトゥスの現れにしかすぎない(Pietarinen, online)。このような議論はコナトゥスの代わりに遺伝子やミーム(模倣子)を用いることで、今日における利己的遺伝子説(Dawkins 1976)ときわめて類似したものとなるだろう。

次に、社会研究において、研究者は個々人の特性や行為を規定している社会構造のみに関心を向けるべきであり、個人そのものを取り扱う心理学とは明確に区 分しようとする理論家たちがいる。その代表格はエミール・デュルケームであり(デュルケーム1978ほか)、その影響のもとに確立された機能主義者たち ——例えば英国社会人類学の伝統を嗣ぐ学派——の立場である。またカール・マルクスの立場も、個人よりも社会関係がその議論の中心となり、行為者はそのよ うな舞台の中で演じる役割、つまり交換可能なエージェントとして解釈されている。この社会を人間本性につながる一般的構造という概念によって理解し、個に 対する社会の位置を極大化させたののがクロード・レヴィ=ストロースの構造主義である(Levi-Strauss 1958)。エドワード・ウィルソンの社会生物学に出発する知の統合理論(Wilson 1998)もその流れに位置づけられる******。そこには自律的な個というものは全く存在せず構造としての社会が存在するのみである 。

*****エミール・デュルケーム、カール・マルクス、クロード・レヴィ=ストロース、エドワード・ウィルソンの知的泰斗と彼らの理論はあまりにも多様な のですべての文献を列挙できない。様々な社会科学事典やウィキペディア(日本語のみならず外国語の情報も含めて)などで是非とも各人が調べていただきた い。

さらに個と社会のどちらに力点をおくのかという2つの立場の間には、その両方からの折衷的態度をとる人たちがいる。つまり個は社会に影響を受けていると 同時に、個はその環境である社会に対して影響力も行使できるのだという、きわめて市民社会の常識に叶った主張をする人たちである。その代表はピーター・ バーガーとトマス・ルックマンである(Berger and Luckman 1967)。歴史的主体や疎外の問題に力点をおいて分析するマルクス主義者も、階級闘争という概念に内実を与えるための妥協として、闘争は社会構造の強制 力に対抗する行為であると捉えている。マルクス主義的な要素をもたない経済学に由来するゲーム理論もそのような弁証法的なビジョンを対象社会の分析に導入 する。また後述するピエール・ブルデューの著作(Bourdieu 1980)でも実践という概念によって個人と社会を折衷する視点が協調されている。

問い6:人間の主体概念をアイデンティティからエージェンシーへ移行するという事態 はどのように説明されるのか?

2.6 人間の主体概念をアイデンティティからエージェンシーへ移行するという事態はどのように説明されるのか【問い6】

エリク・エリクソンによって定式化されたアイデンティティ(identity, 同一性)の概念は、登場した1950年以降精神分析学のみならず社会理論においても絶大な影響を与え続けてきた(エリクソン1982)。アイデンティティ とは、幼児(=個)が用意する自己定義を、他者(=社会)によっていかに承認されるかを念頭においたプロセスとそれを基礎にした人間理解のモデルである。 しかし、それが必ずしも普遍的な一般性をもつとは言い難い。というのは、エリクソンにおける個と社会の関係を論じた社会理論では、個が社会の影響をうけな がら自己成型をとげるという前提が暗黙のうちに受け入れているからである。これはバーガーとルックマンの理論と同様に我々の日常的常識から大きく逸脱した ものではないが、だからと言って完全に証明済みの問題でもないと言えよう。

アイデンティティ概念は、個と社会という二元論を前提にして、個人が社会構造——機能主義者なら社会体系と言い換えてもよい——をどのように〈内面化〉 するのかということに関心がある。そこには、個に焦点が当てられながらも社会から個をみる視点が前提となる。個という行為主体から社会の形成という方向性 をもつ視点は、アイデンティティ形成概念には未だ不足している。私たちは、このような可能性をもった議論としてガヤトリ・スピバックが主張している、アイ デンティティに代わる概念としてのエージェンシー(agency, 行為主体あるいは行為主体性)について検討したい。スピバックはエージェンシーを次のように説明する。

「アイデンティティが要求するものは、一つの性格をシェアすると思われる人々による政治的操作であり、それはすなわち役割を召喚する概念のひとつであ る。他方エージェンシーは説明責任のある理性に関係しているように私たちには思える。エージェンシーの理念は、説明責任のある理性という原理から出たもの であり、各人は説明責任を持って行動するということ、意図の可能性を引き受けなければならないこと、応答責任を持つためには主体性の自由さえ想定されなけ ればならないということである。それがエージェンシーが位置してきた場所なのである。アイデンティティの驚くべき(miraculating)地点からひ とつのエージェンシーを措定した時に、すぐに思いつくことは『エージェンシーとはいかなる類のものか?』という問いであろう。エージェンシーは、タブラ・ ラサの(=空の)用語である。つまり、アイデンティティからエージェンシーへの移行それ自体は、エージェンシーの善し悪しを保証するものではなく、全てを 社会構築であると呼ぶためには、社会をひとつの本質とすることが必然として伴う、というアイディアを単純にも必要としていることなのである」 (Spivak 1996:294)。

このようにスピバック自身が、アイデンティティに代わってエージェンシーを動員する理由は、アイデンティティの社会構築という立場を批判する、つまり社 会という本質=係留点を不可欠にするという以上には強い動機がないことを示唆している。スピバックが提案するエージェンシーの概念は、理論としては定義が 曖昧で、正確な概念操作に不向きであることは言うまでもない。そのようなエージェンシー論が、マルクスの疎外についての議論を前提とした、かつて一世を風 靡した〈革命的主体 〉論とさほど変わりないという批判も容易に思いつく。だが、それがアイデンティティを批判する、あるいはそれにとって代わる(alternative)も のとして提案されていることを思い起こせば、その意義は深いものとなる。つまり、これは構造主義以降の社会理論における行為者の復権についての一連の議論 (Bourdieu 1980)の延長に位置づけられるからである。

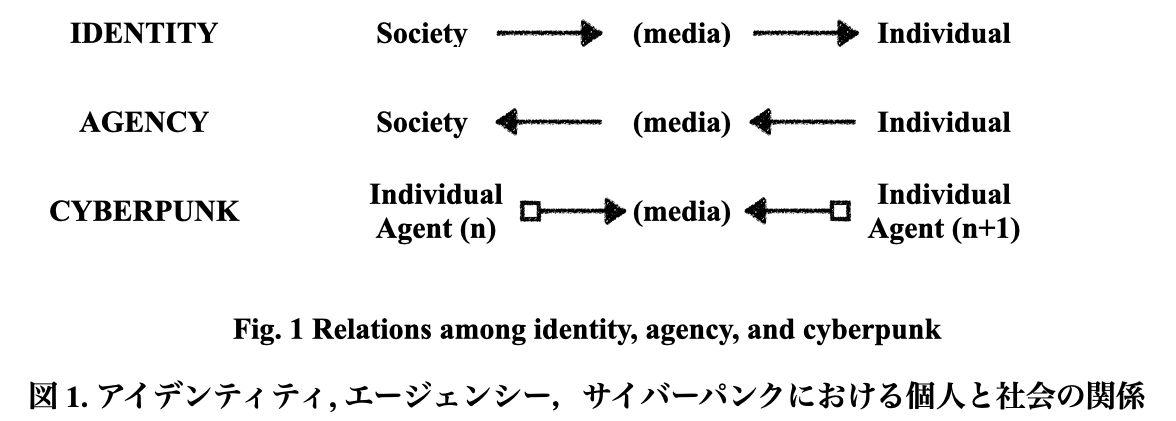

エージェンシーとアイデンティティを、先にのべた個と社会の関係についての議論と関連づければ次のような図式が可能となる。

******革命的主体(revolutionary subject)とサイバーパンクの違いは、アイデンティティと身体の関係の違いに帰結する。すなわち革命的主体は集合的な社会暴力の現場におい て 群衆となり個の身体性を超えて集合的な身体と単一のアイデンティティを獲得するに至る(Halbwachs 1968)。他方、サイバーパンクは、サイバー空間において個の身体的固有性を超越するが、エージェンシー的性格を有しながらもサイバー空間という「社 会」に働きかけるという状況が起こりえるからである——図1.の2行目と3行目が融合する。

ここで個人と社会の間に〈媒介〉という用語が挟まっているので補足説明をしておく。社会が個人の心的表象に影響すると言っても、実際はデュルケームの集合 表象のように、それが個人の内面にシャワーのように直接降りかかるわけではない。儀礼の実践が理解される時には身体所作や儀礼の小道具のような介在物つま り〈媒介〉がそこには実在する。そのような物理的な介在物が必ず媒介している。言語というものは、そのような媒介のうち物質性が極限まで縮減したものであ る。また個人ともっとも密接な関係にある媒体は身体、身体性ということになろう。こうした身体をめぐる議論にはブルデュの実践、ハビトゥスの概念が重要と なろう。またアンソニー・ギデンズは、社会の認識論において構造(社会)なのか行為(主体・個)なのかという二元論を超えて社会は構造と行為のの二重性の なかにあるという構造化という考え方を提示した(Giddens 1995)。

なおマルクス主義と文化研究を連動させたカルチュラル・スタディーズに大きな影響を与えたスチュアート・ホールの著作では、アイデンティティを社会構築的 なものとして定義している点を断っておきたい(Hall 1996)。

結 論

サイ バーパンクとは我々の(Homo cybernensis)のこと なのである - Sumus Homo cybernensis.そろそろ時間 がやってきた*******。「サイバーパンクはどのようにして倫理的あるいは非倫理的であろうとするのか」について結論めいたことを指摘する。以上の議 論から次の3つの命題(テーゼ)を引き出すことができる。解説と共に締め括ろう。

*******これは、論文のスペースを文彩として時間によって変換=還元する方法である。このような変換=還元によって、我々の身の回りにあるヘテロト ピア(上掲の註を参照)をさらに異なった空間に変えることができる。例えば、私たちは図書館の書庫に入った時に、離散的な読書を旨とする現代人ならばその 長い長い書架に膨大な情報が詰まっていると感じ、その中からいかに効率よく必要な情報が得られる(=マイニングできる)だろうかと考える。しかし、線形的 に書物を読む中世の修道僧/あるいはMP3 でAudio Bookを聴く者ならばその書物が(写本作業/朗読作業を通して)作成され、またそれらを紐解く/聴くための時間の束としての書架に圧倒されるだろう (McLuhan 1962,1964)。

【命題:01】サイバーパンクとは抵抗者のことである。

まず、サイバースペースを現実社会の規範の反映として管理して取り締まろうとする権威から見れば、サイバーパンクは明らかに倫理を逸脱した犯罪者あるいは 犯罪行為に映る。他方、外部から押しつけられる規範に抵抗する実践としてサイバーパンクを位置づける者からみれば、それは英雄的行為あるいは抵抗者 (resister)に他ならない。

【命題:02】サイバーパンクとはエージェンシーのことである。

その際に問題になるのは、抵抗者とはアイデンティティなのか、エージェンシーなのかということである。質問を言い換えると、抵抗者はアイデンティティとし ての性格を持つのか、エージェンシーとしての性格をもつものだろうかということである。抵抗者とは、抵抗と認定される個別の実践をおこない、それが抵抗 (ないしは犯罪)として認定された結果、ラベルとして機能する集合的範疇である。それは社会の裁可=裁定(sanction)によって、個別の実践から抽 象的に構成される概念である。したがって、抵抗者にアイデンティティ的性格があるとすれば、それは社会が個人に対して、概念を注入するという社会現象から 帰結されることとなる。したがって犯罪者にはエージェンシーという性格を帰すことは困難である。全く逆の意味において、サイバーパンク——行為主体である と同時に行為実践そのもの——にはアイデンティティとしての性格をもたせることは困難である。むしろそれはエージェンシー的性格を有するものとなるであろ う。

【命題:03】サイバーパンクは倫理的あるいは非倫理的に振舞おうとするが、その動機は行為実践に対する応答責任からである。

エージェンシーが役割概念から召喚されるものではなく、行為実践に対する応答責任という性格づけによって成立するものであるという観点からみるとエージェ ンシーが倫理を実践の根拠におく主体であるということが明らかとなる。したがって標題の問い「サイバーパンクはどのようにして倫理的あるいは非倫理的であ ろうとするのか」という回答は「サイバーパンクは抵抗者たるエージェンシーとして倫理的あるいは非倫理的に振舞おうとするが、その動機は行為実践に対する 応答責任からである」ということになる。もっともそのような倫理とは、個人の外部から定義づけられる——つまり抵抗者としてのアイデンティティを強制する 制度による——強制力に抵抗する途上における自己形成という意味においてであり、複数の倫理が存在するという前提にたった上ではじめて可能になる議論であ る。

サイバーパンクとは、現代文学あるいはサイバースペースのパワーユーザーにおいてうち立てられた虚構=つくられたものであり、実際に存在するものではな く、ネット上で仮想的にその存在が〈予言〉されてきたものであった。サイバーパンクに倫理や反倫理そして非倫理が可能であることが論じられた後に必要とな るのは、サイバーパンクは存在可能か否か、という議論である。しかし、我々が冒頭に述べた狭量な実証主義(「ある種の行動主義、ある種の操作主義、さらに ある種の検証主義」)的な脅迫観念から自由になれば、我々はサイバーパンクの可能態についての議論に専心すればよく、サイバーパンクは存在可能かという愚 問に拘泥しない分、我々、人間は月夜には安らかに[枕を高くして]眠ることができるのではないだろうか。

謝辞

この文章の原型は、池田光穂「サイバーパンクにおいて倫理は可能か?」文部省科学研究費補助金・基盤研究(B)『高度メディア社会 における社会倫理の実証 的研究・課題番号 09410015・平成11年度研究成果報告書』大杉佳弘編,Pp.85-93、熊本大学文学部,2000年12月による。この文章はインターネットの ウェブページとして長く公開されてきたものだが、それをベースに、もう一人の共著者である井上大介によって加筆修正が加えられたものであり、言わば原稿の キャッチボールにより完成したものである。改稿にあたって、その後の研究の進展を付け加えたが、それらの研究は、日本学術振興会の次の科学研究費補助金・ 基盤研究費(C)「ハーム・リダクションと薬物依存者への社会的ケア:東アジアへの影響、移入、展開」(18K02068,研究代表者:徐淑子)、基盤研 究費(C)「スマートメ ディアユーザーのナルシズム化と新しい孤独の誕生:民族誌的研究」(20K01216,研究代表者:池田光穂)ならびに大阪大学 COデザインセンターの研究推進室経費に負っている。以上のすべての関係者に著者たちは深謝したい

問題集

この文章はインターネットの機関リポジトリとして公開されているはずなので、この文章を手にする すべての将来の読者のために、著者たちからのさらなる取り組み課題として以下に問題を提示しておきたい。

◻️この論文での議論から、サイバー倫理学(Cyber-Ethics)の構築は可能であると言 えるか? また、そのような「きたるべき倫理学」はどのようなものか?

◻️サイバー倫理学(Cyber- Ethics)とサイバーパンク倫理学(Cyberpunk-Ethics)は同じものか? あるいは前者から後者を構築することができるのか?

馬の法律/サイバースペースの法律

"Law of the Horse was a term used in the mid-1990s to define the state of cyberlaw during the nascent years of the Internet. The term first gained prominence in a 1996 cyberlaw conference presentation by Judge Frank H. Easterbrook of the United States Court of Appeals for the Seventh Circuit. Easterbrook, who was also on the faculty of the University of Chicago, later published his presentation in the University of Chicago Legal Forum as "Cyberspace and the Law of the Horse", in which he argued against the notion of defining cyberlaw as a unique section of legal studies and litigation.[1] Easterbrook cited Gerhard Casper as coining the expression “law of the horse,” and stated that Casper's arguments against specialized or niche legal studies applied to cyberlaw: ...the best way to learn the law applicable to specialized endeavors is to study general rules. Lots of cases deal with sales of horses; others deal with people kicked by horses; still more deal with the licensing and racing of horses, or with the care veterinarians give to horses, or with prizes at horse shows. Any effort to collect these strands into a course on 'The Law of the Horse' is doomed to be shallow and to miss unifying principles.[2] Easterbrook's theory was challenged by Lawrence Lessig, a professor at Harvard Law School, in a 1999 article "The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach."[3] Lessig's article, which was first presented at the Boston University Law School Faculty Workshop, argued that legal perceptions and rules would need to evolve as the cyberspace environment developed and expanded.[4][5]"

● 関連するリンク

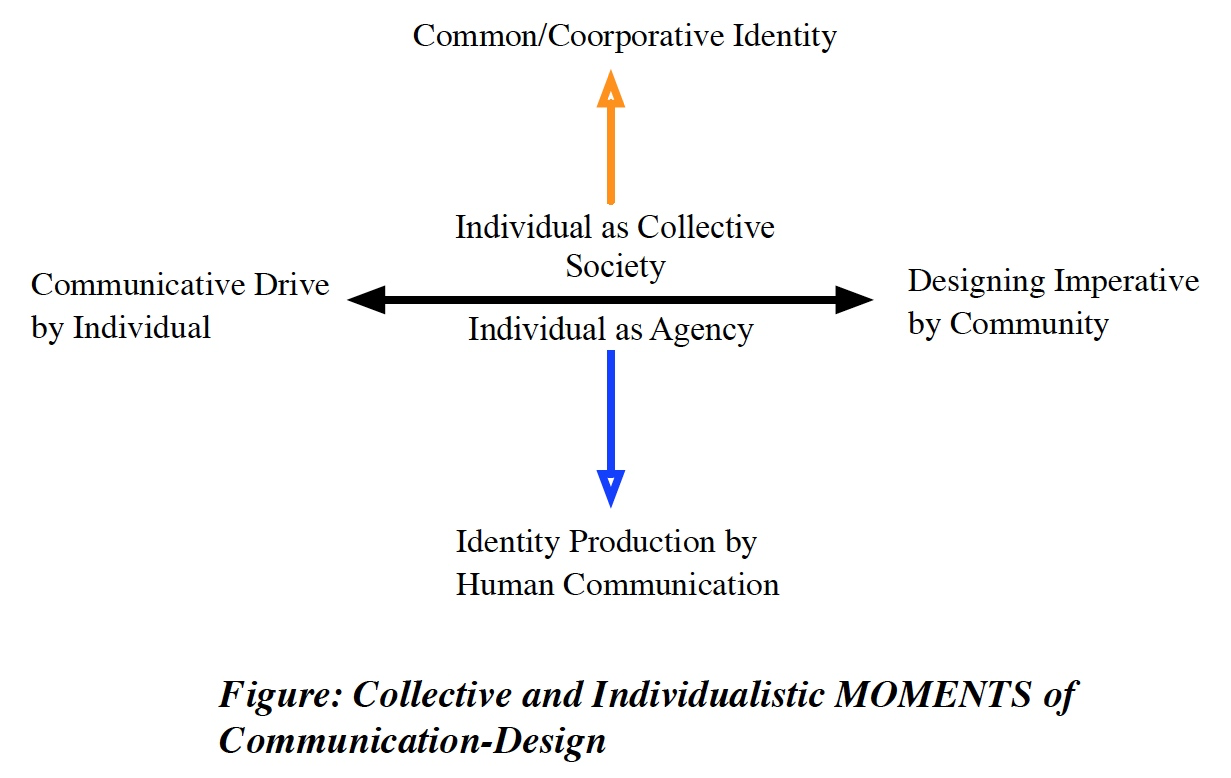

- ︎ポスト真理の 政治状況について▶︎コンピュータ倫理学(computer ethics)▶︎︎バイオパンクに倫理は可能か?Does Biopunk be Ethical ?: A fundamental inquiery▶Matrix Ontology: A fragment(マトリクス・オントロジー:断片)︎▶︎︎来るべき社会のエージェンシーそれは君です!▶︎コミュニケーションデザイン・テーゼ▶︎︎メタバー ス(メタヴァース)=サ イバー空間論▶︎▶︎︎▶︎▶︎

文献

- Abercrombie, Nicholas., Stephen Hill and Bryan S. Turner eds.(1996) The Penguin dictionary of sociology. New York: Penguin. =丸山哲央(監訳)『社会学中辞典』ミネルヴァ書房.

- Berger, Peter L. and Thomas Luckman (1967) The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge. =(1977)山口節郎(訳)『日常世界の構成:アイデンティティと社会の弁証法』新曜社.

- Bourdieu, Pierre (1980) Le sens pratique. Paris: Éditions de Minuit. =(1988, 1990)今村仁司・港道隆(訳)『実践感覚 1,2』みすず書房.

- Dawkins, Richard (1976)The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press. =(2018)日高敏隆ほか(訳)『利己的な遺伝子』紀伊國屋書店.

- Durkheim, Émile (1919) Les règles de la méthode sociologique. =(1978)宮島喬(訳)『社会学的方法の基準』岩波書店.

- Erikson, Erik (1959) Identity and the life cycle: selected papers. New York International Universities Press.=(1973)小此木啓吾(訳編)『自 我同一性―アイデンティティとライフ・サイクル』誠信書房.

- Escobar, Arturo. (1994) Welcome to Siberia: Notes on the Anthropology of Cyberculture. Current Anthropology 35(3):211-231.

- Foucault, Michel (1966) Les Mots et les Choses. Paris: Gallimard.=(1974)渡辺一民・佐々木明(訳)『言葉と物:人文科学の考古学』新潮社.

- Gibson, William. (1986) Neuromancer. New York: Ace Book.=(1986)黒丸尚(訳)『ニューロマンサー』早川書房.

- ____________ (1987) Burning Chrome. New York: Ace Book.=(1987)浅倉久志ほか(訳)『クローム襲撃』早川書房.

- ____________ (2014) Conversations with William Gibson.(Patrick A. Smith ed).: Jackson: University Press of Mississippi.

- Giddens, Anthony (1995) Politics, sociology and social theory: encounters with classical and contemporary social thought. Oxford: Polity Press.

- Hall, Stuart and Paul du Gay eds. (1996) Questions of Cultural Identity. London: SAGE.=(2000) 宇波彰(訳)『カルチュラル・アイデンティティの諸問題:誰がアイデンティティを必要とするのか?』大村書店.

- Halbwachs, Maurice (1968) La mémoire collective. Paris: Presses universitaires de France.=(1989)小関藤一郎(訳)『集合的記憶』行路社.

- Hofstadter, Douglas R. and Daniel C. Dennett eds. (1981) The mind's I : fantasies and reflections on self and soul. New York: Basic Books.=(1992)坂本百大(監訳)『マインズ・アイ』TBSブリタニカ.

- Keniston, Kenneth (1971) Youth and dissent: the rise of a new opposition. New York: Harcourt Brace Jovanovich. =(1977)高田昭彦ほか(訳)『青年の異議申し立て』東京創元社.

- Kuhn, Thomas (1962) The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press. =(1971)中山茂(訳)『科学革命の構造』みすず書房.

- Leary, Timothy (1977) Neuropolitics: the sociobiology of human metamorphosis. Los Angeles: Starseed. =(1989)山形浩生(訳)『神経政治学:人類変異の社会生物学』トレヴィル.

- Leech, Kenneth (1973) Youthquake: the growth of a counter-culture through two decades. London : Sheldon Press.

- Lévi-Strauss, Claude(1958)Anthropologie structurale. Paris: Plon.=(1972)荒川幾男ほか(訳)『構造人類学』みすず書房.

- McLuhan, Marshall (1962) The Gutenberg galaxy: the making of typographic man. Toronto: University of Toronto Press. =(1968)高儀進(訳)『グーテンベルクの銀河系』竹内書店.

- __________________ (1964) Understanding media: the extensions of man. New York: McGraw-Hill. =(1967)後藤和彦・高儀進(訳)『人間拡張の原理:メディアの理解』竹内書店.

- Pietarinen, Juhani (Online) Hobbes, Conatus and the Prisoner's Dilemma http://web.bu.edu/wcp/Papers/Mode/ModePiet.htm (Retrieved on August 15, 2020)

- Spivak, Gayatri Chakravorty (1996) The Spivak reader : selected works of Gayatri Spivak (Donna Landry and Gerald MacLean, eds.). London: Routledge.

- Sterling, Bruce (1986) Preface, In Gibson, William "Neuromancer." New York: Ace Book.

- _______________ (1993) Hacker crackdown : law and disorder on the electronic frontier. New York: Penguin. =(1993)今岡清(訳)『ハッカーを追え!』アスキー.

- Wiener, Norbert (1947) Cybernetics : or control and communication in the animal and the machine. New York: Wiley. =(1957), 池原止戈夫ほか(訳)『サイバネティックス:動物と機械における制御と通信』岩波書店.

- Wikipedia (online) Cyberspace. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace (Retrieved on August 15, 2020)

- Wilson, Edward (1998) Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Knopf.=(2002) 山下篤子(訳)『知の挑戦:科学的知性と文化的知性の統合』角川書店.