G.W.F.ヘーゲルの年譜

Chronology of Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831

専門でない人たちに、ヘーゲルをてっとりばやく知ろ うというのが、このページの目的である。そして、ヘーゲルの学問形成期におけるトランスアトランティックな向こう側のハイチ(サン=ドマング)での状況もまた。

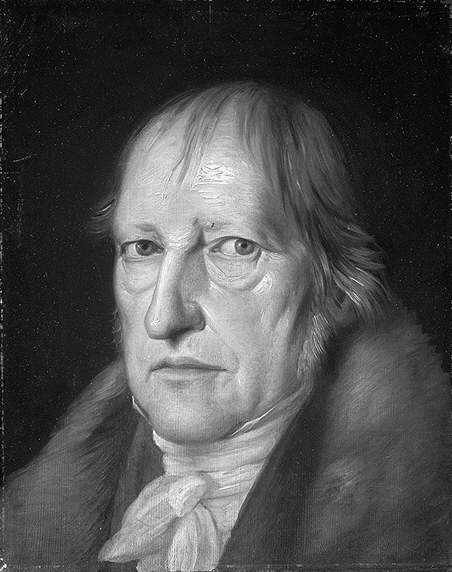

ゲオルク・ヴィルヘル

ム・フリードリヒ・ヘーゲルさ

んは、ドイツ(1770年8月27日神聖ローマ帝国ヴュルテンベルク公国 シュトゥットガルトで生まれて、1831年11月14日プロイセン王国

ベルリンで亡くなりました)の哲学者である。ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ、フリードリヒ・シェリングと並んで、ドイツ観念論を代表する思想家である。

18世紀後半から19世紀初頭の時代を生き、領邦分立の状態からナポレオンの侵攻を受けてドイツ統一へと向かい始める転換期を歩んだ。

★年譜(ウィキペディア 日本語をもとに加筆中→「ヘーゲルとハイチ」も参照)

1770 シュツットガルトで誕生

1773 3歳でドイツ学校に入学

1775 5歳でラテン学校に入学、ラテン語は母より手ほどきを受ける

1776 悪性の天然痘に罹患し、命があやぶまれる。シュトゥットガルトのエバーハルト・ ルートヴィヒ・ギムナジウムに入学。

1781 カント『純粋理性批判』第一版 1. Auflage der Kritik

der reinen Vernunft

1783 ヘーゲルの母マリア・マグダレーナ・ルイーザ・ヘーゲルが黄疸熱で死去

1784 カント『啓蒙とは何か』 Beantwortung der Frage:

Was ist Aufklärung

1785 カント『人倫の形而上学の基礎づけ

(道徳形而上学原論)』Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

1787 カント 『純粋理性批判』

第二版 2. Auflage der Kritik der reinen Vernunft

1788 (18歳)

ギムナジウム卒業。テュービンゲン大学神 学部入学、ヘルダーリンも同時入学

ヘーゲルは「18歳のとき、ヘーゲルはテュービンゲン 大学付属のプロテスタント神学校であるテュービンゲン・シュティフトに入学し、詩人であり哲学者でもあったフリー ドリヒ・ヘルダーリンと、後の哲学者フリードリヒ・シェリングと ルームメイトになった。彼らは神学校の制限的な環境を嫌っていたため、親しい友人となり、互いの考えに影響を与え合った。(ヘーゲルが神学校に通っていた 可能性が高い。なぜな ら、それは国費で賄われており、彼は「正統派神学の研究に強い嫌悪感を抱いていた」ためであり、聖職者になることを望んでいなかったからである。3人とも ギリシャ文明に深い感銘を受けており、ヘーゲルはさらにこの時期にジャン=ジャック・ルソーとレッシングに傾倒した。彼らはフランス革命の展開を興奮しな がら見守った。」

この年、カント『実践理性批判』 Kritik

der praktischen Vernunft

1789 (19歳)

「1789年7月14日にバスティーユ牢獄が襲撃さ れる。国 民議会は8月4日には封建的特権の廃止を宣言し、 領主裁判権や教会への十分の一税が廃止された。8月26日にはラ・ファイエットが起草したフランス人権宣言が採択された。10月には女性 を先頭にしたパリの民衆がヴェルサイユ行進し、改革に否定的な王家をパリに移転させた」(バスティーユ牢獄襲撃)

「ヘーゲルは、毎

年7月14日には、バスティーユ襲撃に乾杯していた。シェリングとヘルダーリンはカント哲学に関する理論的な議論に没頭していたが、ヘーゲルは距離を置い

ていた。この頃のヘーゲルは、哲学者の難解な思想をより広い大衆に理解できるようにする「人民哲学者(文士)」としての将来を思い描いていた。カント哲学

の中心的 な考え方と批判的に取り組む必要性を感じたのは、1800年になってからだった」

1790 カント『判断力批判』 Kritik der Urteilskraft

1793 (23歳)

恐怖政治の暴力はヘーゲルの希望を打ち砕いたが、彼 は穏健派のジロンド派に共感し続け、1789年の原則への献身を決して失うことはなかっ た。

テュービンゲン神学校で神学の資格を取得したヘーゲ ルは、ベルンで貴族の家庭教師(1793年から1796年)となった。この期間に、後に『イエスの生涯』として知られるようになるテキストと、『キリスト 教信仰の肯定性』と題された長編の原稿を執筆した。

この年、カント 『たんなる理性の限界内での宗教』 Die Religion

innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft

1794 (24歳)フィヒテ「知識学」の出版

1797 (27歳)

「雇用主との関係が悪 化したため、ヘーゲルは1797年に、ヘルダーリンの仲介でフランクフルトのワイン商人の家庭で同様の職に就くことを受け入れた。そ

こで、ヘーゲルの思想 にヘルダーリンが

重要な影響を与えた。ベルンでは正統派キリスト教を痛烈に批判していたヘーゲルだが、初期ロマン主義の影響を受けたフランクフルトでは、ある種の転換期を

迎え、特に宗教の真髄

としての愛の神秘体験を探求した。また1797年には、未発表で署名のない「ドイツ観念論の最古の体系プログラム」の原稿が書かれた

理想主義」が書かれた。これはヘーゲルの手で書かれたものだが、ヘーゲル、シェリング、またはヘルダーリンのいずれかによって書かれた可能性もある。

フランクフルト滞在中、ヘーゲルは「宗教と愛についての断片」という論文を書いた。」

1798 (28歳)

1799 (29歳)「キリスト教の精神とその運命」という題の論文を書いたが、これは生前 には出版されなかった

1800 (30歳)

1801 (31歳)

『惑星の軌道について』。イェーナ大学の 私講師→イェーナー時代(1801-1807)

ヘーゲルはイエナ大学の非常勤教授であったシェリン

グの勧めでイエナにやって来た。ヘーゲルは、博士論文『惑星の軌道について』を提出し、イエナ大学の非常勤講師(無給講師)の地位を確保した。この論文で

は、火星と木星の間に惑星が存在 しなければならないとする数学的論拠を簡単に批判している。 同年後半には、

ヘーゲルの論文『フィヒテとシェリングの哲学体系の相違』が完成した。彼は「論理学と形而上学」の講義を行い、シェリングとともに「真の哲学の理念と限界

への序説」の講義を行い、「哲学論争の場」を促進した。

+++++++++++++++++++++++++++

1802 シェリングとヘーゲルは雑誌『批判的哲学ジャーナル』(Kritische Journal der Philosophie)を創刊(テーブルの後につづく)

+++++++++++++++++++++++++++

| 1751-1757 マッカンダルの反乱(ハイチ) |

ハ

イチ革命【前史】最初に現れたマルーンの際立った指導者は、ブー

ドゥー教のカリスマ性のある「ウンガン(英語版)」(フォン語: hùn gan、英語:

Houngan)と呼ばれる司祭のフランソワ・マッカンダルであり、黒人の抵抗集団を纏め上げることに成功した。マッカンダルは、アフリカの伝統と宗教に

配下の者を惹き付けることで集団を鼓舞した。集団を連携させただけでなく、プランテーションの奴隷の中に秘密の情報組織を造り上げた。マッカンダルは

1751年から1757年にかけて、部下の黒人を率いて反乱を指揮した。マッカンダルは1758年にフランス軍に捕縛され、火炙りにされたが、多くの武装

したマルーン集団は、マッカンダルの死後も襲撃や示威行為を続けた[7][8]。 |

| 1770 シュツットガルトで誕生 | |

| 1776 悪性の天然痘に罹患し、命があやぶまれる | |

| 1788 ギムナジウム卒業。テュービンゲン大学神 学部入学、ヘルダーリンも同時入学:「……詩人ヘルダーリンや哲学者シェリングと交友を 結ぶ。三人とも規則に縛られた神学校の環境を好まない点で意気投合し、互いの思想に影響しあった。ヘルダーリンはヘーゲルと同様ギリシア古典に精通し、古 代ギリシアを彩る市民的自由の気風に強烈な憧れの情を抱いていた。また、シェリングは5 歳年下でありながらヘーゲルの二期下で主席入学を果した早熟の天才であった。シェリングはヘブライ語が堪能で、世界を総合的に捉えてその中心点を明らかに する優れた頭脳の持ち主であった。ヘーゲルは彼らとギリシャ語、ラテン語、博物学などを学び、天文学、物理学などを好み、古代ギリシアの詩の世界を愛する ヘルダーリンと大胆な直感で世界を語る天才シェリングとともにその知見を広げた」ヘ ルダーリンとシェリング) | |

| 1789 |

1789年、フランス領サン=ドマング植民地は世界の砂糖の40%を生

産しており、地球上でも最も価値ある植民地となっていた。社会の最下層にいる奴隷の数は、この時でも8対1の比率で白人とムラートの数を上回っていた

[9]。島にいる黒人奴隷の人口はこの時少なくとも50万人であり、カリブ海地域にいた奴隷100万人のおよそ半分であった[10]。彼らはほとんどがア

フリカ生まれであり、奴隷制度の厳しさ故に出生率よりも死亡率の方が高かった。重労働と不適切な食糧、住まい、衣類、医療、および男女間の構成差のため

に、奴隷人口は毎年2%から5%で減少した[11]。奴隷の中には都市の家事奉公人として、プランテーション所有者の料理人、従僕、および職人として働

き、いわばエリート階級の中に所属する者もいた。この比較的特権階級に属する者はほとんどがアメリカ生まれであり、アフリカ生まれの階級は厳しい労働と過

酷な条件の下で生きた。

島の北海岸にある北部平原と呼ばれる地域が最も土地の肥えた所であり、大きな砂糖プランテーションがあった。必然的に経済的にも最も重要な地域であった。

ここの奴隷達は、「マッシフ」と呼ばれる高い山脈に隔てられているために、植民地の他の場所とは隔離されている状況だった。この地域はグラン・ブラン

(grand

blancs、偉大な白人)と呼ばれる富裕な白人植民者の地盤であり、特に経済に関しては大幅な自治権を望んでいたので、好きなように振舞うことができた

[12]。

1789年にはサン=ドマングには4万人のフランス人植民者がいたが、ヨーロッパ生まれのフランス人が行政上の地位を独占していた。砂糖農園主グラン・ブ

ランの多くは少数貴族であった。多くの者は黄熱病を恐れて、できるだけ早くフランスに戻った[13]。貧乏な白人プティ・ブラン (petit

blancs)

は職人、商店主、奴隷交易者、監督者および日雇い労働者であった。サン=ドマングのムラートは1789年時点で2万8千人を数えた[14]。 |

| 1801 『惑星の軌道について』。イェーナ大学の 私講師→イェーナー時代(1801-1807) |

【ハイチにおけるフランス革命】

「白人、カラードおよびアフリカ生まれの奴隷である多数の黒人の間で、奴隷所有者によって助 長された人種間紛争以外にも、島は北部、南部および西部の地域間競争意識によって分裂していた。これに加えて、富裕な白人農園主、貧乏な白人、自由黒人 (カラード)および奴隷という階級間紛争と、独立指向者、フランスに忠実な者、スペインの同盟者、およびイギリスの同盟者の間の紛争もあった。フランス本 国では、国民議会と呼ばれる諮問機関がフランスの法律を急激に変えており、1789年8月26日に人権宣言を出版して全ての人の自由と平等を宣言した。フ ランス革命はハイチの抗争にも影響を与え、初めは島中で広く受け入れられた。フランスの指導層には多くの紆余曲折があったが、ハイチ自体でもそれが捻じ曲 げられ、様々な階級と党派がその連衡を何度も変えた。 島のアフリカ人大衆は、島の海外貿易に対するフランス本国の規制を不快に思っていた富裕なヨーロッパ人農園主による独立の扇動について漏れ聞くようになっ た。この階級はほとんどがフランスの王党派やイギリスに組していた。というのも、もしサン=ドマングの独立が白人奴隷所有者によって成されたときは、プラ ンテーション所有者はフランスの貴族に対して少しの責任も無く好きなように奴隷制度にあたるであろうから、アフリカ人大衆には過酷な待遇と不当な取り扱い が増えると考えられたからである。[12] サン=ドマングのカラードであり最も知られたジュリアン・レイモン(英語版)は、1780年代以降白人との完全な平等をフランス本国に積極的に訴えてい た。ジュリアン・レイモンはフランス革命を利用して、フランス国民議会にこのことを植民地の主要な問題であると投げかけた。1790年10月、植民地の別 の富裕なカラードであるヴァンサン・オジェ(英語版)がレイモンと共に働きかけを続けていたパリから島に戻った。フランス国民公会によって成立したあいま いな法律によって、彼自身のような富裕なカラードにも完全な市民権が与えられていることを確信したオジェは参政権を要求した。植民地の知事がこれを拒んだ 時、オジェはカプ=フランソワ周辺で短期間の反乱を率いたが、捕まえられ1791年早くに残酷に処刑された。オジェは車輪に縛り付けて体の自由を奪われ、 槌で殴打し死ぬまで放置された[7]。オジェは奴隷制に反対して戦ったのではなかったが、この処置が奴隷達に1791年8月の蜂起と植民地人との契約に対 する抵抗を決断させる要因の一つとなったと、後に奴隷の反逆者達によって証言された。一般にこの時点までの紛争は白人の党派間、あるいは白人とカラードの 間のものであり、黒人奴隷は傍観者の立場にあった[4]。」

【1791年〜1803年のハイチ】

「1791年、奴隷の反乱

奴隷達は反乱に加わると予想されていなかった。しかし、1791年8月22日に突然、ブードゥーの高僧デュティ・ブークマンが奴隷たちに動員令を発して大

規模の奴隷蜂起が起こり国中が内戦状態となった。肥沃な北部平原地域の何千という奴隷がその主人に対する報復とその自由を戦い取るために立ち上がった。

10日間のうちに、白人の支配地域は幾つかの孤立した砦のみとなり、北部地域全体を前例の無い奴隷の反乱で支配することとなった。次の2ヶ月間で暴動は拡

大し、2,000名の白人を殺し、280箇所の砂糖プランテーションを焼いて破壊した[15]。一年以内に島は革命の渦に巻き込まれた。奴隷達は労働を強

制されていたプランテーションを焼き、主人、監督者および他の白人を殺した[12]。

スペインの介入

反乱の指導者であるジャン・フランソワとジョルジュ・ビアスーが島の東側のスペイン植民地サントドミンゴの王党派寄り当局と同盟したためスペイン軍が侵入

し、大きな混乱が進行した。北部のプランテーションで始まった奴隷の反乱は植民地中に混乱を拡げた。最終的に1792年4月4日、フランス議会が肌の色に

関係なくフランス植民地の全ての自由人の平等を宣言した。レジェ=フェリシテ・ソントナ(英語版)に率いらせた使節団をサン=ドマングに派遣し植民地当局

を従わせようとした。[4]一方でソントナは1793年8月29日に奴隷制度の廃止を宣言した。

トゥーサンの指導

トゥーサン・ルーヴェルチュール

黒人の最も成功した指揮官の一人がトゥーサン・ルーヴェルチュールであり、独学で思想などを修めた元家事奴隷であった。トゥーサンの軍事的指導の下で反乱

を起こした奴隷達はフランスに対して優位に立ち、サン=ドマングの大半を手に入れることができた。フランスの将軍エティエンヌ・ラヴォー(フランス語版)

は1794年5月にトゥーサンがフランス軍に付いてスペインと戦うよう説得した。

しかし、トゥーサンは島を支配下に入れた後もフランスに屈服するつもりは無く、自治政体として島を効果的に支配した。トゥーサンはレジェ=フェリシテ・ソ

ントナ、アンドレ・リゴー、およびエドゥヴィル伯爵(英語版)といったライバルに対する支配権を巡る権力闘争に打ち勝った。エドゥヴィル伯爵はリゴーと

トゥーサンの間に越えがたい楔を打ち込んだ後で、フランスに逃げ帰った[16]。トゥーサンは1798年にはグレートブリテン王国の遠征隊を破り、隣のサ

ントドミンゴまでも侵略し、1801年までにそこの奴隷を解放した。」

++++

1802 (32歳)『哲学批評雑誌(Kritische Journal der Philosophie)』の発行

1803-1806 イェーナ大学で行われた講義の うち『実在哲学1・2』とよばれてきたのが「精神哲学」講義草稿と言われる

「ヘーゲル自ら抹消した部分を復元しつつ、「意識」

から「国家・歴史」へと弁証法が具体化される過程を明示し、ヘーゲルの思索」の跡がみられるという(法政大学出版局刊の宣伝文)

1803 アダム・スミス『諸国民の富(国富論)』 を読みインパクトをうける(→イェーナ期の著作に影響し「陶冶(Bildung)と しての労働」の概念を見いだす)

【1801年から1904年までのハイチでは】

「1801年、トゥーサンはサン=ドマングの

憲法を発行し、自治政府を作ることとトゥーサン自身が終身総督になることを定めたため、ナポレオン・ボナパルトはトゥーサンを収益の上がる植民地としての

サン=ドマングの回復の障害と看做した。奴隷制の再導入を否定してはいたが、1802年にはナポレオンの義弟のシャルル・ルクレール率いる遠征軍がサン=

ドマングの再支配を試みた(サン=ドマング出兵(英語版))。フランス軍にはアレクサンドル・ペションおよびアンドレ・リゴーが率いるムラートの軍勢も加

わった。リゴーは3年前にトゥーサンに敗れていた。ジャン=ジャック・デサリーヌのようなトゥーサンに近い同盟者がフランス軍に逃げた。トゥーサンは残っ

ている軍隊を連れてフランス軍に投降すれば自由を保障されると言われた(スネーク・ガリーの戦い(英語版)、ハイチ語: Batay Ravin

Koulèv)。トゥーサンは1802年5月にこれに同意したが、これが偽計であり、捕まえられて船でフランスに運ばれ、ジュー要塞(英語版)(ドゥー

県)に収監されている間(1803年)に死んだ[7]。

新指導者デサリーヌ

数ヶ月の間、島はナポレオンの支配の下で平穏であった。しかし、フランスが奴隷制を復活させようとしていることが明らかになると、デサリーヌやペションが

1802年10月に反旗を翻し、フランスと戦った。11月、ルクレールは黄熱病で死んだ。フランス軍兵士の多くも黄熱病で死んだ。ルクレールの後継者ロ

シャンボー子爵は、その前任者よりも残忍なやり方で戦った。ロシャンボーの残虐行為によって、元のフランス王党派の多くが反乱軍の側に付いた。

サン=ドマング海上封鎖

フランス軍はイギリスの海上封鎖によって勢いを弱められ(サン=ドマング海上封鎖(英語版))、またナポレオンは要請された大量の援軍を送ることに躊躇し

た。ナポレオンは1803年4月にアメリカ合衆国にルイジアナ植民地を売却し、西半球における事業に対する興味を失っていった。ジャン=ジャック・デサリーヌ(Jean-Jacques

Dessalines, 1758-1806)は反乱軍を率い、終に1803年、フランス軍を打ち破った[7] 。

ヴェルティエールの戦い

ハイチ革命の最後の戦い、ヴェルティエールの戦いは1803年11月18日にカパイシャン近くで起こった。ハイチ反乱軍はデサリーヌが率い、フランス植民

地軍はロシャンボー子爵が指揮した。ヴェルティエールの戦いの結果、1804年1月1日デサリーヌらは、サント・ドミンゴ(現ドミニカ共和国)も併せてハ

イチの独立をゴナイーヴで宣言した。サン=ドマング遠征の影響は、特に人命に及んだ。革命の直前の島の人口は、およそ550,000人であり、1804年

には300,000人となっていた。サン=ドマングを失ったことはフランスとその植民地帝国にとって大きな打撃となった。

」

1805 (35歳)

当時55歳のゲーテの推挙でイエーナ大学の 員外教授(助教授)となる

1805年、ヘーゲルが詩人であり文化大臣でもあっ

たヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテに宛てて、哲学上の敵対者であるヤコブ・フリードリヒ・フ

リースの昇進を抗議する手紙を書いた後、大学は彼を無給の臨時教授に昇進させた。[28] ヘーゲルは

詩人であり翻訳家でもあったヨハン・ハインリヒ・フォスに助けを求め、復活したハイデルベルク大学での職を得ようとしたが、失敗した。彼の悔しがるのも無

理はないが、フリースは同年、正教授(給与支給)に昇進した。

イエーナ期のヘーゲルが人間のコミュニケーションや

相互作用について考えた(→ハバーマス『イデオロギーとしての技術と科学』)

1806 (36歳)

2月、ヘーゲルの家主クリスティアーナ・ブルクハル ト(旧姓フィッシャー)との情事の結果、ヘーゲルの非嫡出子ゲオルク・ルートヴィヒ・フリードリ ヒ・フィッシャー(1807年 - 1831年)が誕生した。 経済状態が急速に悪化する中、ヘーゲルは、長らく 約束されていた彼の哲学体系の入門書であった『精神現象学』の仕上げの作業を行っていた。

1806年10月14日、ナポレオンがイエナの戦い でプロイセン軍と戦っていたとき、その戦いは市 外の高原で行われた。[11] 戦いの前日に、ナポレオンはイエナ市に入った。ヘーゲルは友人のフリードリヒ・イマヌエル・ニーダムラーに宛てた手紙の中で、そのときの印象を次のように 語っている。

私は皇帝を見た。この世界精神 [Weltseele]が、偵察のために街から出て行くところだった。馬にまたがり、一点に集中しながら世界全体に目を向け、それを支配するような人物を 目にするのは、実に素晴らしい感覚だ。(ナポレオンは、「馬上の世界精神(die Weltseele zu Pferde)」である)

ヘーゲルの伝記作家テリー・ピンカードは、ニーダム

ラーに対するヘーゲルのコメントは「とりわけ印象的である。なぜなら、彼は『現象学』の重要な部分をす

でに書き上げており、その中で、革命は今や公式に別の土地(ドイツ)に引き継がれ、革命が実践において部分的にしか達成できなかったことを『思考の中で』

完遂するだろうと述べていたからだ」と指摘している。ナポレオンはイエナ大学を周辺の都市のほとんどの破壊から免れたが、戦いの後、戻ってきた学生はほと

んどおらず、 ヘーゲルの経済状況はさらに悪化した。[34]

ヘーゲルは冬の間、バンベルクを訪れ、ニーダマ―の家に滞在し、そこで印刷されていた『現象学』の校正作業を監督した。

ヘーゲルは別の教授職を得ようとし、植物学の教授の後任として常勤職を確保しようとゲーテに手紙を書くことさえしたが、常勤職を見つけることはできなかっ

た。

1807 (37歳)

イエーナ大学閉鎖。『バンベルク・ツァイ トゥンク』の編集者となる。『精神現象学(Phänomenologie des Geistes)The Phenomenology of Spirit』あるいは"Phenomenology of Mind"を刊行

1807年には、蓄えと『現象学』からの支払いが底

をつき、非嫡出子ルートヴィヒを養うためにも金銭が必要となった ため、バンベルクに移住せざるを得なかった。

そこで彼は、ニーダマーの助力により、地元紙『バンベルガー・ツァイトゥング』の編集者となった。ルートヴィヒ・フィッシャーと彼の母親はイエナ

に残った

1808 ニュルンベルクのギムナジウムの校長兼哲 学教授。1807年、イギリスが奴隷貿易を廃止[Slave Trade Act 1807](=黒人奴隷の歴史について教えて!)

| The

Preface Introduction

Consciousness I. Sense-Certainty,

This, & Meaning II. Perception,

Thing, & Deceptiveness III. Force

& Understanding Self-Consciousness IV. True Nature of Self-Certainty A. Lordship & Bondage B. Unhappy Consciousness |

(AA) Reason V. Certainty & Truth of Reason

|

(BB). Spirit

VI. Spirit

A. Objective Spirit: the Ethical order B.

Culture & civilization I. World of spirit in

self-estrangement II. Enlightenment III. Absolute

Freedom & Terror C. Morality

|

(CC). Religion

VII. Religion in General A. Natural Religion

B. Religion as Art C. Revealed Religion (DD). Absolute Knowledge VIII.Absolute Knowledge |

◎ヘーゲルは文化レイシストかもしれない。だが今日

(ゴチゴチの)ヘーゲル主義者がいないだろうからその批判で怒るものもいないだろうバック=モース『ヘーゲルとハイチ』より(→今後は「ヘーゲルとハイチ」で展開します)

「ヘーゲルとハイチについての沈黙に 終止符を打つこ とが、なぜ重要なのだろうか。ヘーゲルが奴隷 制の存続に最終的に譲歩したとしても、さらに言えば、ヘーゲルの歴史哲学が2世紀にもわたってヨ ーロッパ中心主義というかたちの最大の自己満足を正当化してきた事実があるとしても(ヘーゲルは ひょっとするとつねに、生物学的にではないにしても、文化的にはレイシストであったかもしれな い)、この歴史の断片を、私たちのもとから逃れつづけてきたその真実を忘却から回復するというこ とが、なぜ一部の専門家の問題にとどまってはならないのだろうか。/ いくつもの答えが考えられるが、間違いなくそのひとつは、人類の 普遍的な歴史という理念を、白 人支配がそれに与えてきた用法から救い出す可能性である。自由をめぐる歴史的事実が、勝者によっ て語られたナラテイヴから切り離され、私たち自身の時代に救出されるとすれば、普遍的な自由とい うプロジェクトは放棄される必要がなくなり、むしろ取り戻され、異なった基盤にもとづいて再構築 されなければならないことになる。ヘーゲルが思考において明確にした契機は、トゥサン・ルヴエル チュール、ワーズワース、グレゴワール神父、さらにはデサリーヌといった同時代の他の人間の思考 の契機と並べて考えなければならないだろう。白人に対して残忍性と復讐を尽くしたデ サリーヌは、 反対に、ヨーロッパ人のレイシズムの現実をきわめて明瞭に見ていた。さらに、ヘーゲルにとっての 契機は、行動として明確に表われた契機と並べて考えなければならないだろう。ナポレ オンによって 植民地に送られたフランス軍兵士は、かつての奴隷たちが《ラ・マルセイエーズ》を歌うのを聞いて、 闘う相手が間違っているのではないかと声に出して請しんだ。シャルル・ヴィクトール・エマニュエル・ルクレール(Charles Victor Emmanuel Leclerc, 1772-1802)の指揮下にあったポーラン ド人連隊は、命令に背いて、捕えられた600人のサン=ドマング人を溺死させることを拒否した。 そのような明確な例はたくさんあるが、彼らはどちらの側にもどの 集団にも完全には属さない。個人 の意識が現在の権力の布置関係を越えて自由の具体的意味をつかもうとするたびに、たとえ束の間で あったにせよ、これこそが絶対精神の実現の瞬間だと評価されていたとしたら、どうだろうか。ほか にどのような沈黙が破られなければならないのだろうか。まだ学問体系のなかに組み込まれて飼い馴 らされていない、どんな物語が語られるのだろうか」(スーザン・バック=モース 2017:68-69)。

1808(再掲) ニュルンベルクのギムナジウムの校長兼哲 学教授。1807年、イギリスが奴隷貿易を廃止[Slave Trade Act 1807](=黒人奴隷の歴史について教えて!)

1812-1816 大論理学

(Wissenschaft der Logik、1812-16年)Wissenschaft der Logik は英訳では、Hegel’s

Science of Logic、と呼ばれている。

"In general this(=否定の否定による止揚=aufgehoben) is how the Logic proceeds: seeking its most basic and universal determination, thought posits a category to be reflected upon, finds then that this collapses due to a contradiction generated, like that generated by the category being, and so then seeks a further category with which to make retrospective senses of those contradictory categories. However, in turn the new category will generate some further contradictory negation and again the demand will arise for a further concept that can reconcile these opposed concepts by incorporating them as moments."- all the citations from "Georg Wilhelm Friedrich Hegel, of The Stanford Encyclopedia of Pilosophy"

"The method Hegel employs here, determinate negation, is often compared with Spinoza’s principle that “all determination is negation”, but while Hegel’s is related to Spinoza’s thought, it cannot be identified with or reduced to it. Spinoza’s top-down determination starts with a single category (in his case, divine substance) that is then progressively divided by the application of concepts—the model being Plato’s method of division in which a genus concept is divided into particular species by the presence or absence of some differentiating property. From Hegel’s point of view, however, this cannot capture individuals as other than parts of that greater whole—a metaphysical picture in relation to Spinoza he refers to as acosmism (無宇宙論=神が全てという汎神論の一種). So Hegel will balance this type of determination by negation, with a different type of negation modeled on that which holds between incompatible properties of some object (for example, red and blue as incompatible colors) and that is reflected in the term negation of Aristotle’s logic. This allows Hegel to go beyond the determination of something as particular (suggesting the part-whole relation) to a more robust sense of singularity [Einzelheit]—the sense of the pure thisness seen initially in the Phenomenology’s Sense-certainty chapter, the truth of which was then shown to be Aristotle’s idea of an individual thing’s substantial form in the Perception chapter. It is in terms of this category that we can think, along with Aristotle, of a thing having an underlying substrate within which properties inhere and which, unlike the properties themselves, cannot be thought in general terms, but only in terms of the category of singularity. And yet this will encounter a problem for the determinacy of this underlying substrate—it will have to find determining contrasts that allow it to be determinately conceived. (In Book 2 of the Logic we will learn that the category of singularity will rely on particularity just as particularity has been shown to rely on singularlity. Singular substrates or “essences” can only be known in relation to the general properties that constitute their appearances.)"- all the citations from "Georg Wilhelm Friedrich Hegel, of The Stanford Encyclopedia of Pilosophy"

"Attempting to unravel the intricacies of the patterns of dependence between such categories will be task of this mammoth work, but here a general point might be made. If Hegel’s thought here is considered to be, like Spinoza’s, holistic, it is only so at a higher level of abstraction, such that these determinations of singularity, particularity and universality cannot themselves be understood in isolation from each other but only via their complex interactions. Hegel only explicitly explores the details of the interactions of these determinations of conceptuality in his discussion of judgments and syllogisms in Book 3, The Doctrine of Concept, suggesting that concerns of logic as traditionally conceived are not as irrelevant to the Science of Logic as often thought. However, the general point separating his approach from that of Spinoza clearly emerges earlier on. Determinate negation is not Spinoza’s principle as Spinoza’s presupposes a whole that precedes its parts, and that all negations are negations of something that is primitively positive. In contrast, Hegel’s negations will be negations of determinations that are already to be conceived as themselves negations."- all the citations from "Georg Wilhelm Friedrich Hegel, of The Stanford Encyclopedia of Pilosophy"

"The other basic methodological principle of the Logic will be that this categorical infrastructure of thought is able to be unpacked using only the resources available to thought itself: the capacity of thought to make its contents determinate (in a way somewhat like what Leibniz had thought of as making clear but confused ideas clear and distinct), and its capacity to be consistent and avoid contradiction. Again, for some readers, this makes Hegel’s logic akin to Kant’s transcendental logic that, rather than treating the pure form of thought abstracted from all content, treats thought as already possessing a certain type of self-generated content, (in Kant’s terminology, “transcendental content”) that is presupposed by the subsequent acquisition of all empirical content. But if Hegel’s is akin to Kant’s transcendental logic, it has clear differences to it as well. For Kant, transcendental logic was the logic governing the thought of finite thinkers like ourselves, whose cognition was constrained by the necessity of applying general discursive concepts to the singular contents given in sensory intuitions, and he contrasted this with the thought of a type of thinker not so constrained—God—a thinker whose thought could directly grasp the world in a type of intellectual intuition. While opinions divide as to how Hegel’s approach to logic relates to that of Kant, it is important to grasp that for Hegel logic is not simply a science of the form of our thoughts. It is also a science of actual content as well, and as such has an ontological dimension."- all the citations from "Georg Wilhelm Friedrich Hegel, of The Stanford Encyclopedia of Pilosophy"

1817 エンチクロペディー(

Enzyklopaedie der philosophischen

Wissenschaften、1817年、1827年、1830年)小論理学、自然哲学、精神哲学

1818 ベルリン大学教授に就任。マルクス生誕。

1820 エンゲルス生誕。

1821 『法哲学(綱要)Grundlinien der Philosophie des Rechts/Elements of the Philosophy of Right』(『法 の哲学』)の刊行

| 序文 緒論 第1部 - 抽象的な権利ないし法 第1章 - 自分のものとしての所有 A 占有所得 B 物件の使用 C 自分のものの外化、ないしは所有の放棄 所有から契約への移行 第2章 - 契約 第3章 - 不法 A 無邪気な不法 B 詐欺 C 強制と犯罪 権利ないし法から道徳への移行 | 第2部 - 道徳 第1章 - 企図と責任 第2章 - 意図と福祉 第3章 - 善と良心 道徳から倫理への移行 第3部 - 倫理 第1章 - 家族 A 婚姻 B 家族の資産 C 子どもの教育と家族の解体 家族から市民社会への移行 | 第2章 - 市民社会 A 欲求の体系 a 欲求の仕方と満足の仕方 b 労働の仕方 c 資産 B 司法活動 a 法律としての法 b 法律の現存在 c 裁判 C 福祉行政と職業団体 a 福祉行政 b 職業団体 | 第3章 - 国家 A 国内公法 I. それ自身としての国家体制 a 君主権 b 統治権 c 立法権 II. 対外主権 B 国際公法 C 世界史 |

1823 ヘーゲル学派の形成がはじまる

1827 フランスのパリに旅行、その帰途、ヴァイ マルでゲーテを訪ねる

1829 プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム 3世によってベルリン大学総長に指名

1831 11月14日コレラにより急逝

1832 宗教哲学(講義)(ドイツ語:

Vorlesungen über die Philosophie der Religion、1832)

1833-1836 哲学史(講義)(ドイツ語:

Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie、1833-1836)

1835-1838 美学(講義)(ドイツ語: Vorlesungen über die Ästhetik、1835–1838)

The Philosophy of Fine Art, volume 1 (of 4), by G. W. F. Hegel

CHAPTER III THE BEAUTY OF ART, OR THE IDEAL, A. THE IDEAL SIMPLY, OR AS SUCH

"Conversely we may exclaim that art gives to her forms the dilation of a thousand-eyed Argus, through which the inward life of Spirit at every point breaks into view. And not merely is it the bodily form, the expression of countenance, the attitude and demeanour which thus avails; the same appearance is everywhere visible in actions and events, speech and voice-modulation, in short, under every condition of life through which it passes, and under which it is possible for soul to make itself recognized in its freedom and ideal infinity." p.211, 1920, The Philosophy of Fine Art, volume 1

B. THE DETERMINACY OF

THE IDEAL II. THE ACTION (1. The universal World-condition, 2.

The Situation) 3. The Action

"For with us moderns it is the concrete subjectivity alone, for which we, in the representations of art, feel that profounder interest, wherein abstractions such as these do not appear in their isolation, but are made to appear merely as phases or aspects of human character, whether we regard it in its particularity or as a concrete whole. In much the same way the angels possess no essential[Pg 299] universality and self-subsistency such as characterize Mars, Venus, and Apollo, or even Oceanus and Helios. They are, it is true, objects of imaginative conception, but their specific character is that of vassals of the one Divine and essential substance, which is not in this case broken up into self-subsistent individualities, as we find it in the Greek Pantheon. For this reason we have here no imaginative vision of many objective powers dwelling in a state of tranquillity, which may be represented as essentially Divine personalities. We find, on the contrary, the essential content of such either as subsisting in the Godhead, or realized in a mode which is both particular and subjective in wholly human characters and actions. Nevertheless it was precisely in the conception[342] of self-subsistency and individualization that the ideal representation of the gods originated." p.299, 1920, The Philosophy of Fine Art, volume 1

The Philosophy of Fine

Art, volume 2 (of 4) by Georg Wilhelm Friedrich Hegel

1838, 1840 歴史哲学(講義)(ドイツ 語: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte、1838年、1840年)(→Hegel’s Philosophy of History)英訳フルテキスト

1841 マルクス「デモクリトスの自然哲学とエピ クロスの自然哲学の差異」学位論文提出。

1842 マルクス『ライン新聞』主筆(〜1943 年3月)

1844 マルクス、ルーゲと共に『独仏年誌』を発 行。『経済哲学草稿』執筆。その後エンゲルスと邂逅、意気投合する。カール・ローゼンクランツはヘーゲル伝を出版。

1845 マルクス、パリを追放されブリュッセルに 移る。エンゲルス『イギリスにおける労働者階級の状態』。 5月ころ「フォイエルバッハに関するテーゼ」執筆(世に出るよう になるのは1888年)。「ドイツイデオロギー」執筆。

1847 マルクス『哲学の貧困』

1948 マルクスとエンゲルス『共産党宣言(共産 主義者宣言)』

1949 マルクス「賃労働と資本」

1850 エンゲルス『ドイツ農民戦争』

1852 マルクス「ルイ・ボナパルトのブリュメー ル18日」

1857-1858 マルクス『経済学批判要綱』執筆

1867 マルクス『資本論』第1巻

1875 マルクス「ゴータ綱領批判」

1878 エンゲルス「反デューリング論」

1883 マルクス死去

1885 マルクス・エンゲルス『資本論』第2巻

1888 エンゲルス「ルードヴィッヒ・フォイエル

バッハとドイツ古典哲学の終焉」

●ヘーゲルによるアンティゴネーの議論

1.『精神現象学』人倫

2.『美学』詩

3.『法哲学』家族

リンク

文献

■The Limits of Hegel,

by Zizek, in YouTube

その他の情報

《上巻のみの情報》(→「ヘーゲルにとっての「美」とは?」)

| 訳者まえがき 序論 ㈵ 美学の境界 ㈼美と芸術の学問的な扱いかた㈽ 芸術美の概念 一 常識的な芸術感 a 芸術作品は人間の活動の産物である b 芸術作品は感覚的なものを素材とし、人間の感覚にむけて作られる c 芸術の目的 二 芸術の正しい概念を歴史的に推論する a カント哲学 b シラー、ヴィンケルマン、シェリング c イロニー(皮肉) 章立て 第一部 芸術美の理念 第一章 美しいものとはなにか 一 理念 二 理念の存在 三 美の理念 第二章 自然美 A 自然美そのもの 一 生命という理念 二 自然の生命力の美しさ 三 自然の生命力のとらえかた B 抽象的形式のもつ外面的な美しさと感覚的素材の抽象的統一 一 抽象的形式の美しさ a 規則正しさ b 法則性 c 調和 二 感覚的素材を抽象的に統一するところになりたつ美しさ C 自然美の欠陥 一 直接の有機体の内部にとどまるもの 二 直接に個として存在する自然物の依存性 三 直接に個として存在する自然物の限界性 第三章 芸術美ないし理想形 A 理想形そのもの 一 美しい個体 二 理想美と自然との関係 B 理想形の特質 ㈵ 理想形そのものの特質 一 世界全体を統一する神 二 神域 三 静止した理想形 ㈼ 行動 一 一般的な時代状況 a 個人の自立 b 現在の散文的状況 c 自立した個人の再建 二 局面 a 局面なき局面 b 調和を欠いた特定の局面 c 対立 三 行動 a 行動の大儀 b 行動する個人 c 性格 ㈽ 理想形のかかわる外界そのもの 一 抽象的な外形そのもの 二 具体的な理想形とその外的現実との合致 三 鑑賞者の視点から見た理想的芸術作品の外界 C 芸術家 一 想像力、天分、霊感 a 想像力 b 才能と天分 c 霊感 二 表現の客観性 三 手法、様式、独創性 a 主観的な手法 b 様式 c 独創性 |

第二部 理想美の特殊な形態への発展 第一篇 象徴的芸術形式 ㈵ 象徴とはなにか ㈼ 章立て 一 無意識の象徴表現 二 高遠な象徴表現 三 意識的な象徴表現 第一章 無意識の象徴表現 A 意味と形態の直接の統一 一 ゾロアスター教 二 ゾロアスター教のイメージの非象徴性 三 ゾロアスター教の発想と表現の非芸術性 B 空想的な象徴表現 一 ブラフマンのとらえかた 二 インド人の想像力の即物性、誇張表現、擬人化表現 三 清めと悔い改め C 本来の象徴表現 一 エジプト人の死生観と死の表現 二 動物崇拝と動物の仮面 三 完璧な象徴表現 第二章 高遠な象徴表現 A 芸術上の汎神論 一 インドの詩 二 イスラム教の詩 三 キリスト教の神秘主義 B 高遠な芸術 一 世界の創造主としての神 二 神なき有限な世界 三 個々の人間 第三章 比喩を用いた芸術形式の意識的な象徴表現 A 外形を出発点とする比喩表現 一 寓話 二 たとえ話、格言、教訓話 a たとえ話 b 格言 c 教訓話 三 変身物語 B 意味のともなう形象を出発点とする象徴表現 一 なぞなぞ 二 アレゴリー 三 隠喩、イメージ、直喩 a 隠喩 b イメージ c 直喩 C 象徴的芸術形式の消滅 一 教訓詩 二 描写詩 三 古代の題詞 |

☆加藤尚武「ヘーゲル」加藤編『哲学の歴史7巻:理性の劇場』pp.356-459、中央公 論新社、2007年

★そのまた、その他の情報

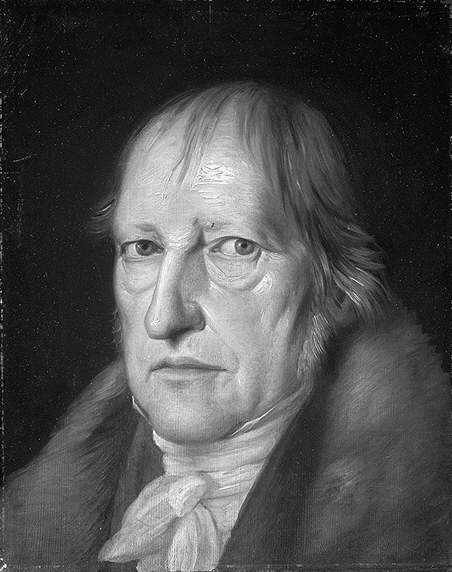

Hegel portrait by Jakob Schlesinger 1831

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆