カント『純粋理性批判』ノート

Critique of Pure Reason, Kritik der reinen Vernunft; 1781; second edition 1787

Photography by Josef Sudek (Czech photographer, 1896–1976)

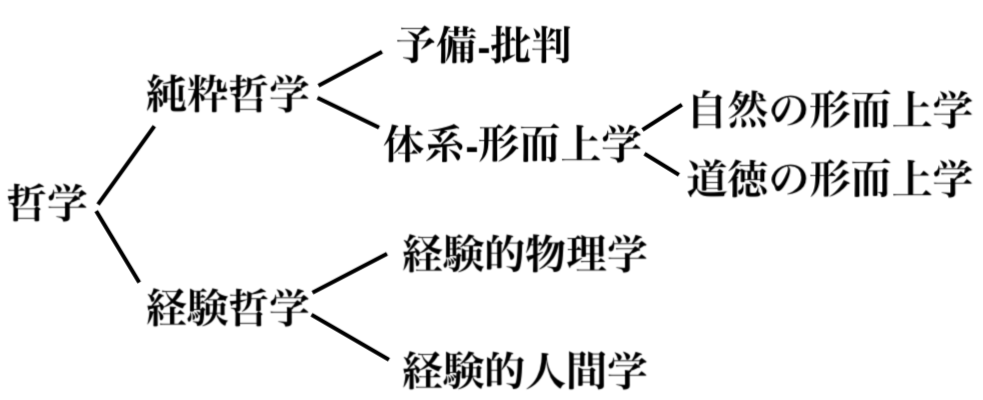

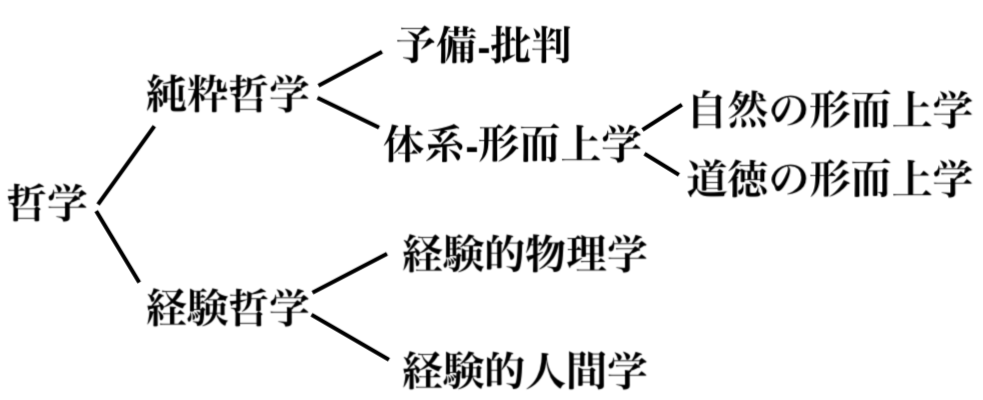

☆ 『純 粋理性批判』(じゅんすいりせいひはん、ドイツ語: Kritik der reinen Vernunft[pdf]、1781年、第2版1787年)は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントによる著書。カントの「第一批判」とも呼ばれ、『実践理性批判』 (1788年)、『判断力批判』(1790年)と続 く。初版の序文でカントは、「純粋理性批判」とは「理性の能力一般について、それが あらゆる経験から独 立して努力しうるあらゆる知識について」の批判を意味し、「形而上学の可能性あるいは不可能性」についての結論に達することを目的としてい ると説明してい る。「批判」という用語は、口語的な意味ではなく、この文脈では体系的な分析を 意味すると理解されている(→黒崎政男「入門」ノート)。

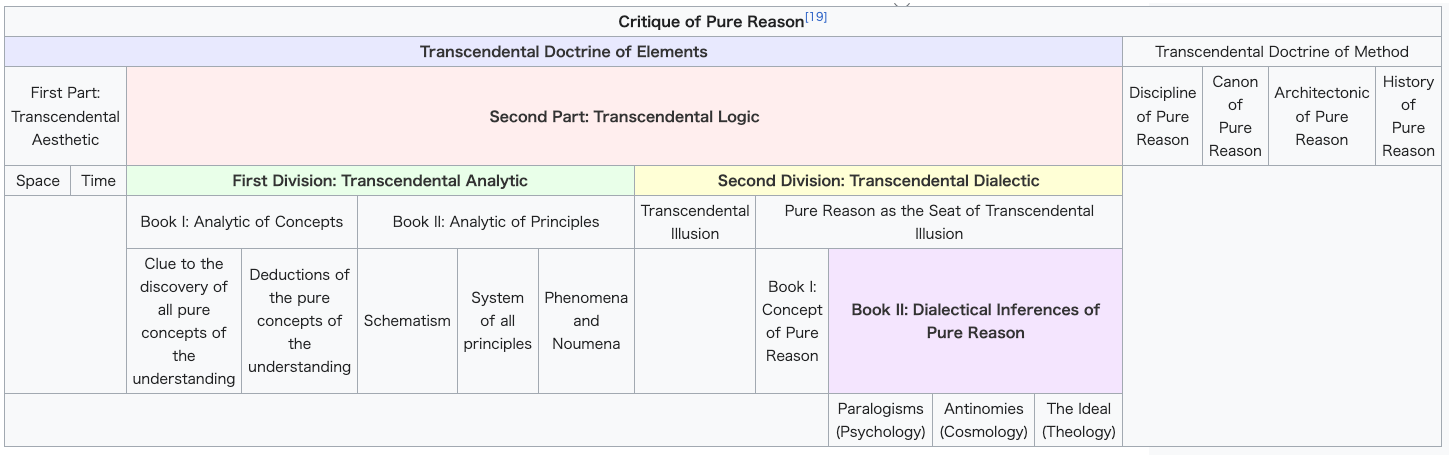

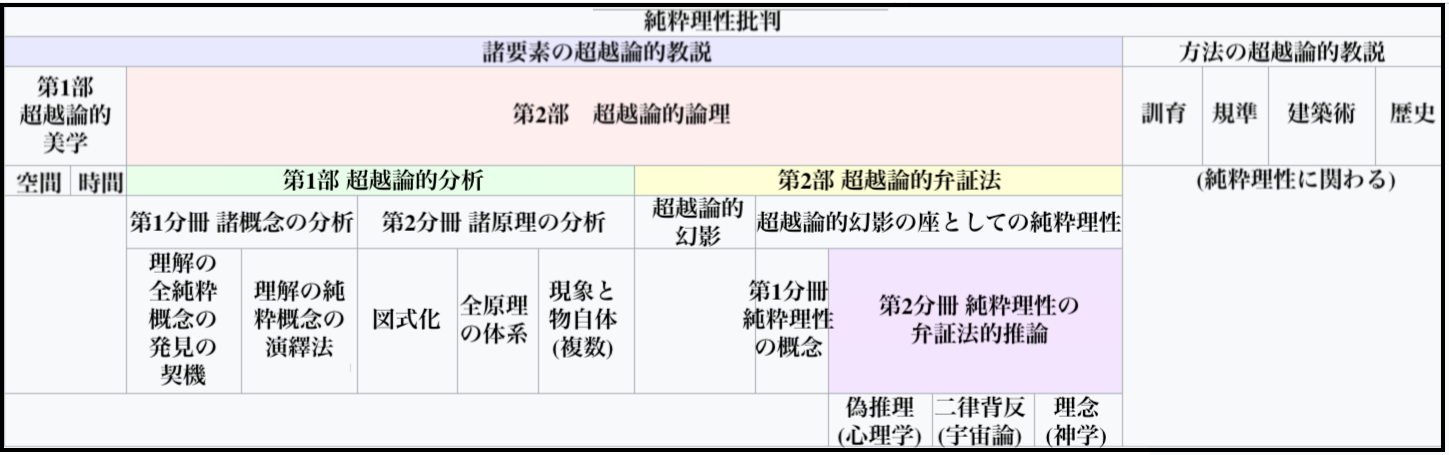

★ウィキペディアの「純粋理性批判」解説・目次(左はCritique

of Pure Reason の章立て)

| 0. アウトライン 1. 背景 ・初期の合理主義

2. カントのアプローチ・カントによるヒュームの経験論の否定 ・合成的アプリオリ判断 ・超越論的観念論 ・エレメント(原理論と訳される)と、方法の教義

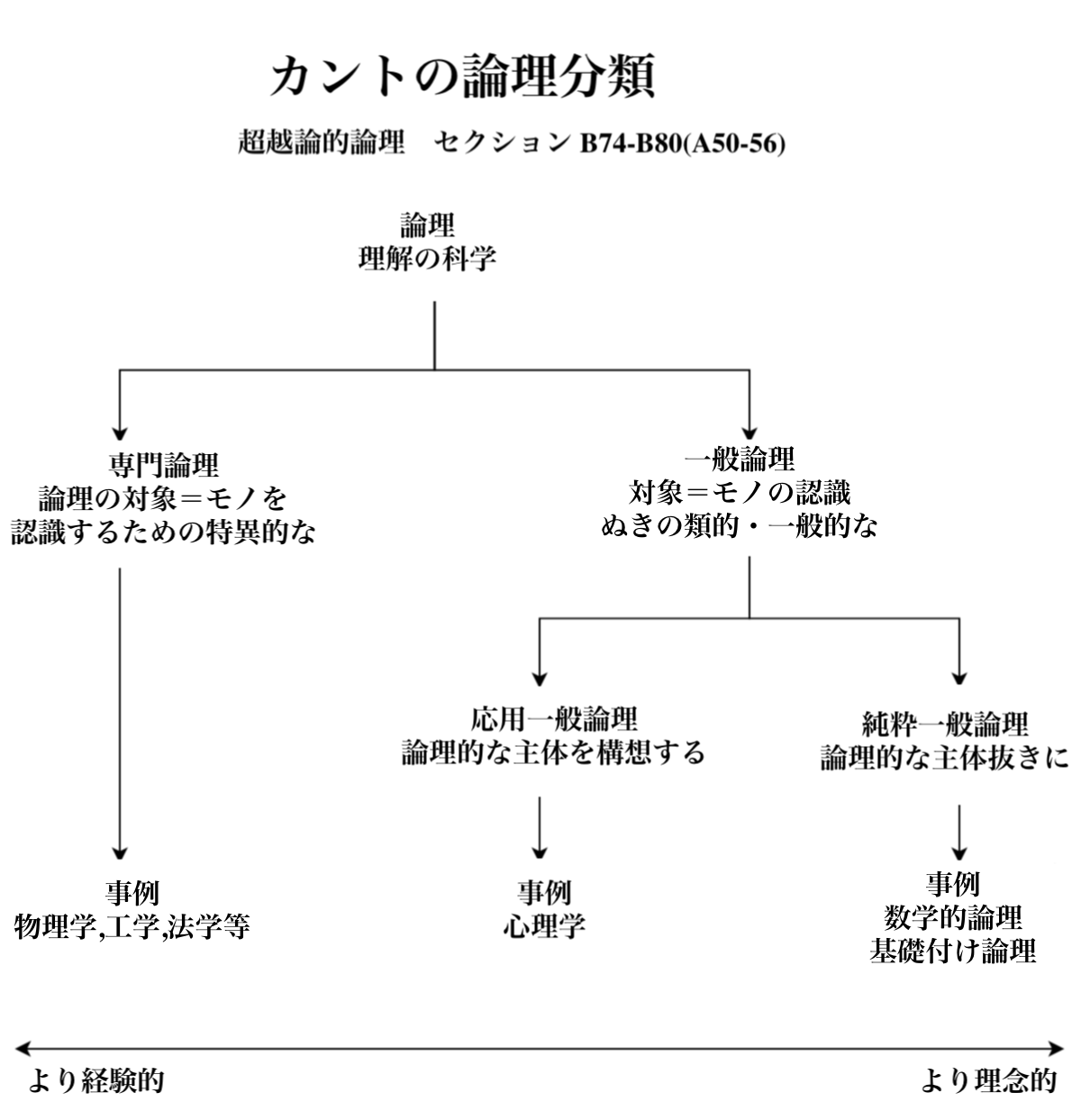

I. エレメントの超越論的教義(=超越論的原理論)・純粋理性批判の章別 ・超越論的美学(→超越論的感性論)

II. 方法の超越論的教義(→超越論的方法論)・空間と時間 ・超越論的論理学 ・第一部門 超越論的分析 ・形而上学的演繹(metaphysical deduction) ・超越論的演繹 ・図式論 ・観念論への反論 ・第二部門 超越論的弁証法 ・純粋理性のパラロギスム(誤った推理=誤謬推理) ・誤謬推理=魂は物質(サブスタンス)である ・誤謬推理=魂はシンプルである ・誤謬推理=魂は経験世界から分離している ・純粋理性のアンチノミー ・純粋理性の理想 ・カンタベリーのアンセルムの神の存在に関する存在論的証明に対する反論 ・神の存在に関する宇宙論的証明(「原動力」)に対する反論 ・神の存在に関する物理神学的証明 ・純粋理性の鍛錬

3. 用語とフレーズ・純粋理性の公準 ・純粋理性の建築学(熊野訳、p.791) ・純粋理性の歴史(p.808) 4. 受容 ・初期の反応 1781-1793 ・後の反応 |

The divisions of the Critique of Pure Reason Dedication 1. First and second Prefaces 2. Introduction 3. Transcendental Doctrine of Elements A. Transcendental Aesthetic

(1) On space

B. Transcendental Logic(2) On time (1) Transcendental Analytic

a. Analytic of Concepts

(2) Transcendental Dialectic: Transcendental Illusioni. Metaphysical Deduction ii. Transcendental Deduction b. Analytic of Principles i. Schematism (bridging chapter) ii. System of Principles of Pure Understanding a. Axioms of Intuition b. Anticipations of Perception c. Analogies of Experience d. Postulates of Empirical Thought (Refutation of Idealism) iii. Ground of Distinction of Objects into Phenomena and Noumena iv. Appendix on the Amphiboly of the Concepts of Reflection

a. Paralogisms of Pure Reason

4. Transcendental Doctrine of Methodb. Antinomy of Pure Reason c. Ideal of Pure Reason d. Appendix to Critique of Speculative Theology

A. Discipline of Pure Reason

B. Canon of Pure Reason C. Architectonic of Pure Reason D. History of Pure Reason |

★本文

☆形而上学の可能性とは、カントが「従来の」形而上学を革新できるという自負のことであり、形而上学の不可能性は「従来の」形而上学はそれを成し遂げられなかったという批判のことである。

1) 認識が対象に従うという考えを、対象が認識に従うという視点を確立した。→主観が世 界を成立させる(→バークリーの独我観念論とどう折り合いをつけ るか?)

2) 経験と対象は同時に存在する:「経験の可能性の条件が、同時に、経験の対象の可能性の条件である」(→概念と直観、悟性(理解)と感性の合一があって認識 が成立する)

3) 私たちの認識がかかわるのは物自体ではなく、わたしたちの感性と悟性が成立させる現象なのだ。→世界とは物自体の世界ではなく現象の世界である(→現象の認識は客観的である)

4)現象の認識は客観的だが、物自体についての認識は主観的なものにすぎない(黒崎 2000:25-30)

5)従来の形而上学のあり方を批判して、カントはその「来るべき形而上学」の用語に対して《超越論[的哲学]》という言葉を与える。

6)純粋理性批判は、綜合的学的な方法で書かれた。その後に現れた『プロレゴメナ』は分析的方法で書かれている(プロレゴメナ 篠田訳, p.28)

「ア・プリオリな総合判断はいかにして可能か?」がヘーゲルが考える『純粋理性批判』のテーゼ——(感性と悟性という)非同一なものがアプリオリに同一である理念を表現している。あるいは、構想力を理性とみる見方(黒崎 2000:166)(→「黒崎政男「カント純粋理性批判入門」ノート」)。

★ 『純粋理性批判』(じゅんすいりせいひはん、ドイツ語: Kritik der reinen Vernunft、1781年、第2版1787年)は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントによる著書。カントの「第一批判」とも呼ばれ、『実践理性批判』 (1788年)、『判断力批判』(1790年)と続く。初版の序文でカントは、「純粋理性批判」とは「理性の能力一般について、それがあらゆる経験から独 立して努力しうるあらゆる知識について」の批判を意味し、「形而上学の可能性あるいは不可能性」についての結論に達することを目的としていると説明してい る。「批判」という用語は、口語的な意味ではなく、この文脈では体系的な分析を意味すると理解されている。 ︎

▶︎カントは、ジョン・ロックやデイヴィッド・ヒュームなどの経験主義哲学者や、ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツやクリスティアン・ヴォルフなどの合理主義哲学者の仕事を基礎としている。彼は、(1)空間と時間の本質に関する新しい考えを展開し、(2)原因と結果の関係に関する知識に関するヒュームの懐疑論や、(3)外界に関する知識に関するルネ・デカルトの懐疑論に解答を与えようとしている。 これは、(外見としての)物体とその外見の形式に関する超越論的観念論を通じて主張される。カントは、前者を「単なる表象であって、それ自体としては事物 ではない」とみなし、後者を「我々の直観の感覚的形態にすぎず、それ自体として与えられた決定や、それ自体としての事物の条件ではない」とみなす。これは 先験的知識の可能性を認めるものである。なぜなら、外見としての対象は「われわれの認識に適合しなければならない......それは、対象がわれわれに与 えられる前に、対象について何かを確定することである」。カントによれば、ある命題が必要かつ普遍的である場合、その命題はア・プリオリである。命題が必要 であるのは、それがどのような場合でも偽りでなく、したがって否定できない場合であり、否定は矛盾である。命題が普遍的であるのは、それがあらゆる場合に 真であり、したがっていかなる例外も認めない場合である。カントは、感覚を通じて事後的に得られる知識は、絶対的な必然性と普遍性を与えることはないと主 張する。

▶超越論的とは、我々が意識しないような、経験に先行する形式を明るみにだす方法のことである。

▶︎

カントはさらに「分析的」判断と「合成的=綜合的=総合的」判断の区別について詳しく述べている[4]。命題の述語概念の内容がその命題の主語概念の中に

すでに含まれている場合、その命題は分析的である[5]。例えば、カントは「すべての身体は拡張される」という命題を分析的であると考えるが、これは述語

概念(「拡張される」)が文の主語概念(「身体」)の中にすでに含まれている、つまり「思考されている」ためである。したがって、分析的判断の特徴は、そ

の中に含まれる概念を分析するだけで、それが真であることを知ることができるということである。一方、合成命題では、述語概念は主語概念の中にはすでに含

まれていない。例えば、カントは「すべての身体は重い」という命題を総合的命題とみなしているが、これは「身体」という概念が「重さ」という概念をすでに

含んでいないからである[6]。したがって、総合的判断は概念に何かを付加するのに対して、分析的判断は概念にすでに含まれているものを説明するだけであ

る。

▶︎ カント以前は、先験的知識はすべて分析的でなければならないと考えられていた。しかしカントは、数学、自然科学の第一原理、形而上学に関する知識は、アプ リオリであると同時に総合的であると主張する。このような知識の特異な性質は、説明が必要である。したがって、『批判』の中心的な問題は、次の問いに答え ることである: 「この種の知識の根拠が説明されることは、形而上学と人間の理性にとって「死活問題」であるとカントは主張する。

★カントの「超越論的方法論」——超越と批判——について

「カ ントは、理性が哲学的事業の中心にあると考えた。彼の考えでは、哲学の唯一の仕事は、理性に何ができ、何ができないかを決定することである。哲学とは「人 間の理性の本質的な目的に対するすべての知識の関係の科学」であり、その真の目的は建設的(「純粋な理性から生じるすべての知識の体系を概説すること」) であると同時に批判的(「その限界を忘れた理性の幻想を暴くこと」)である。哲学は、その目的が知恵であり、その実践者自身が 「理性の法学者 」であることから、偉大な尊厳のある職業である。しかし、哲学が「理性の最高格律の科学」であるためには、哲学者は人間の知識の源泉、範囲、妥当性、理性 の究極的限界を決定できなければならない。そして、これらの課題には特別な哲学的方法が必要となる。」

「カ ントはこれを「超越的方法」と呼ぶこともあったが、より多くは「批判的方法」と呼んでいた。彼の目的は、合理主義学派の独断的な仮定を否定することであ り、デカルトが独断的な確実性を主張するようになった以前の、半懐疑的な立場に戻りたいと願っていた。カントの方法は、ア・プリオリな理性の力を批判的に 検証すること、すなわち、すべての経験を取り除いた場合に理性が達成できることを探求することだった。彼の方法は、彼自身が「哲学におけるコペルニクス的 転回」(宇宙論における地動説から天動説への転換に喩えて)と呼んだ教義に基づいていた:対象が人間の知識——または人間の認識装置——に適合しなければ ならないという仮定だ。人間の知識が対象に適合しなければならないという仮定ではない。すると、問題は「この認識装置の正確な性質は何なのか」ということ になった。」

出典:https://www.britannica.com/topic/Western-philosophy/Professionalization-of-philosophy

▶︎

出版当初はほとんど注目されなかったが、後に経験主義者と合理主義者の両方からの攻撃を受け、論争の種となった。西洋哲学に永続的な影響を及ぼし、ドイツ

観念論の発展をもたらした。本書は、数世紀にわたる近世哲学の集大成であり、近代哲学の幕開けと考えられている。

★純粋理性批判に対する不本意な読解がカントをして『プロレゴメナ』の執筆に向かわせしめた

『学(Wissenshaft)として現れることのできるあらゆる将来の形而上学のための序説』

(独: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als

Wissenschaft wird auftreten

können)は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントによる著作である。1783年に出版され、『純粋理性批判』初版から2年後のことである。カントの比

較的短い著作の一つであり、『純粋理性批判』の主要な結論を要約している。その中には『批判』では用いられなかった論証も含まれる。カントはここで、より

理解しやすいアプローチを「分析的」と特徴づけ、『批判』における「合成的」な方法、すなわち精神の諸能力とその原理を順次検討する手法と対比させてい

る。[1]本書は論争を意図したものでもある。カントは『純粋理性批判』の受けが思わしくなかったことに失望しており、ここでは批判的プロジェクトが形而

上学という 科学の存在そのものにとって重要だと繰り返し強調している。末尾の付録には『純粋理性批判』に対する否定的な書評への反論が収められている。

★︎「カント入門」▶黒崎政男「カント純粋理性批判入門」ノート︎▶ジル・ドゥルーズの『カントの批判哲学(La philosophie critique de Kant)』︎︎▶ドイツ観念論はやわかり︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎

★『純粋理性批判』アウトライン

| Kant's critical project See also: Critique of Pure Reason In the first Critique, and later on in other works as well, Kant frames the "general" and "real problem of pure reason" in terms of the following question: "How are synthetic judgments a priori possible?"[66][67] To parse this claim, it is necessary to define some terms. First, Kant makes a distinction in terms of the source of the content of knowledge: Cognitions a priori: "cognition independent of all experience and even of all the impressions of the senses". Cognitions a posteriori: cognitions that have their sources in experience—that is, which are empirical.[68] Second, he makes a distinction in terms of the form of knowledge: Analytic proposition: a proposition whose predicate concept is contained in its subject concept; e.g., "All bachelors are unmarried", or "All bodies take up space". These can also be called "judgments of clarification". Synthetic proposition: a proposition whose predicate concept is not contained in its subject concept; e.g., "All bachelors are alone", or "All bodies have weight". These can also be called "judgments of amplification".[69] An analytic proposition is true by nature of strictly conceptual relations. All analytic propositions are a priori (it is analytically true that no analytic proposition could be a posteriori). By contrast, a synthetic proposition is one the content of which includes something new. The truth or falsehood of a synthetic statement depends upon something more than what is contained in its concepts. The most obvious form of synthetic proposition is a simple empirical observation.[70] Philosophers such as David Hume believed that these were the only possible kinds of human reason and investigation, which he called "relations of ideas" and "matters of fact".[71] Establishing the synthetic a priori as a third mode of knowledge would allow Kant to push back against Hume's skepticism about such matters as causation and metaphysical knowledge more generally. This is because, unlike a posteriori cognition, a priori cognition has "true or strict...universality" and includes a claim of "necessity".[72][70] Kant himself regards it as uncontroversial that we do have synthetic a priori knowledge—most obviously, that of mathematics. That 7 + 5 = 12, he claims, is a result not contained in the concepts of seven, five, and the addition operation.[73] Yet, although he considers the possibility of such knowledge to be obvious, Kant nevertheless assumes the burden of providing a philosophical proof that we have a priori knowledge in mathematics, the natural sciences, and metaphysics. It is the twofold aim of the Critique both to prove and to explain the possibility of this knowledge.[74] |

カントの批判的プロジェクト こちらも参照のこと: 純粋理性批判 最初の『純粋理性批判』において、またその後の他の著作においても、カントは「純粋理性の一般的」かつ「現実的な問題」を次のような問いの観点から組み立てている: 「合成的判断はどのようにしてア・プリオリに可能なのか」[66][67]。 この主張を解析するためには、いくつかの用語を定義する必要がある。まず、カントは知識の内容の源泉という観点から区別を行っている: ア・プリオリに認識:「すべての経験、さらには感覚のすべての印象から独立した認識」。 ア・ポステリオリな認識:経験に源泉をもつ認識、すなわち経験的な認識である[68]。 第二に、彼は知識の形式という観点から区別している: 分析的命題:述語概念が主語概念に含まれている命題。例えば、「独身者はみな未婚である」、「すべての身体は空間を占める」などである。これらは「明確性の判断」とも呼ばれる。 合成命題:述語概念が主語概念に含まれない命題;例えば、「独身者はみな孤独である」、「すべての身体には重さがある」など。これらは「増幅の判断」とも呼ばれる[69]。 分析的命題は厳密に概念的な関係によって真である。分析的命題はすべてア・プリオリに真である(分析的命題がア・ポステリオリになることはありえない)。 対照的に、合成命題とは、その内容に新しいものが含まれる命題である。合成命題の真偽は、その概念に含まれるもの以上のものに依存する。合成命題の最も明 白な形式は、単純な経験的観察である[70]。 デイヴィッド・ヒュームのような哲学者たちは、人間の理性と調査にはこのようなものしかあり得ないと考えており、彼はこれを「観念の関係」と「事実の問 題」と呼んでいた[71]。第三の知の様式として合成的アプリオリを確立することで、カントは因果関係や形而上学的知識など一般的なものに対するヒューム の懐疑論に対抗することができるようになる。というのも、ア・ポステリオリな認識とは異なり、アプリオリな認識は「真または厳密な...普遍性」を有し、 「必然性」の主張を含むからである[72][70]。 カント自身は、我々が合成的なア・プリオリに知識を持っていることは議論の余地のないことだと考えている。7+5=12であることは、7、5、および加算 操作の概念に含まれない結果であるとカントは主張する[73]。しかし、そのような知識の可能性は自明であると考えてはいるものの、カントはそれにもかか わらず、数学、自然科学、および形而上学において、われわれがア・プリオリに知識を持っていることを哲学的に証明するという重責を負っている。この知識の 可能性を証明し説明することが『批判』の二重の目的である[74]。 |

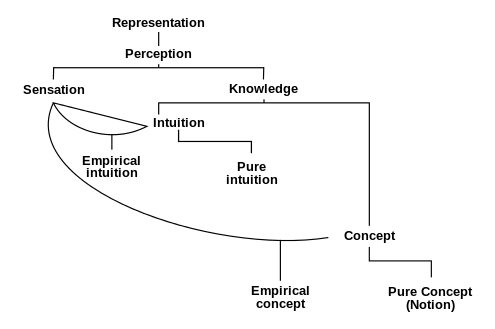

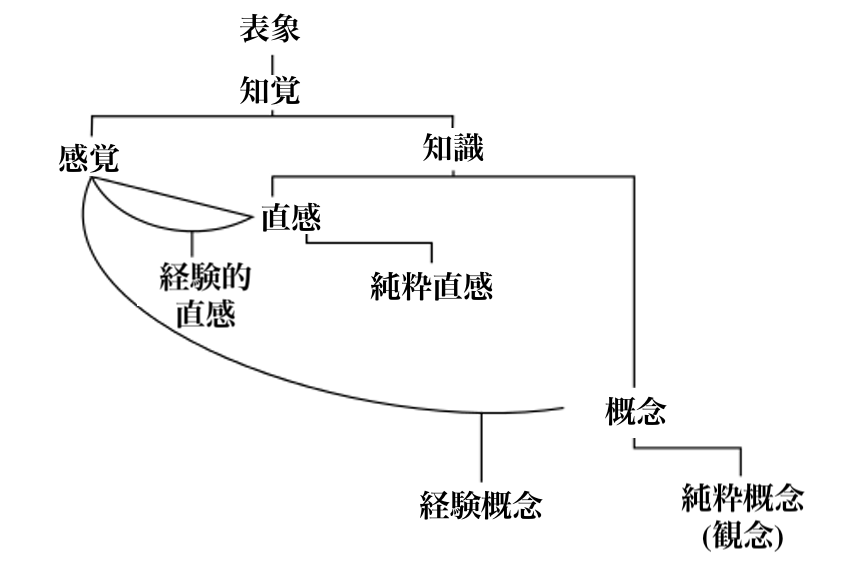

| Before

turning to Kant's arguments in the body of the Critique, there are two

more distinctions from its introductory sections that must be

introduced. "There are", Kant says, "two stems of human cognition, which may perhaps arise from a common but to us unknown root, namely sensibility and understanding, through the first of which objects are given to us, but through the second of which they are thought."[75] Kant's term for the object of sensibility is intuition, and his term for the object of the understanding is concept. In general terms, the former is a non-discursive representation of a particular object, and the latter is a discursive (or mediate) representation of a general type of object.[76] The conditions of possible experience require both intuitions and concepts, that is, the affection of the receptive sensibility and the actively synthesizing power of the understanding.[77][e] Thus the statement: "Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind."[79] Kant's basic strategy in the first half of his book will be to argue that some intuitions and concepts are pure—that is, are contributed entirely by the mind, independent of anything empirical. Knowledge generated on this basis, under certain conditions, can be synthetic a priori. This insight is known as Kant's "Copernican revolution", because, just as Copernicus advanced astronomy by way of a radical shift in perspective, so Kant here claims do the same for metaphysics.[80][81] The second half of the Critique is the explicitly critical part. In this "transcendental dialectic", Kant argues that many of the claims of traditional rationalist metaphysics violate the criteria he claims to establishing the first, "constructive" part of his book.[82][83] As Kant observes, "human reason, without being moved by the mere vanity of knowing it all, inexorably pushes on, driven by its own need to such questions that cannot be answered by any experiential use of reason".[84] It is the project of "the critique of pure reason" to establish the limits as to just how far reason may legitimately so proceed.[85] |

『純粋理性批判』の本文におけるカントの議論に目を向ける前に、その序論部分からさらに2つの区別を紹介しなければならない。 「カントは「人間の認識には二つの茎があり、それはおそらく共通の、しかしわれわれにとっては未知の根から生じるかもしれない、すなわち感性と理解である。 カントの言う感性の対象とは直観であり、彼の言う理解の対象とは概念で ある。一般的な用語では、前者は特定の対象についての非開示的な表象であり、後者は一般的な種類の対象についての開陳的な(あるいは媒介的な)表象である [76]。可能な経験の条件は、直観と概念の両方、すなわち受容的感性の情緒と理解の能動的な総合力を必要とする[77][e]: 「内容なき思考は空虚であり、概念なき直観は盲目である」[79]。 本書の前半におけるカントの基本的な戦略は、ある種の直観と概念は純粋であり、つまり経験的な何ものからも独立して、完全に心によってもたらされるもので あると主張することである。これに基づいて生成された知識は、一定の条件のもとでは、ア・プリオリに合成されうる。この洞察はカントの「コペルニクス的転 回」として知られているが、それはコペルニクスが視点の根本的な転換によって天文学を進歩させたように、カントもここで形而上学に対して同じことを主張す るからである[80][81]。 『純粋理性批判』の後半は明確に批判的な部分である。この「超越論的弁証法」においてカントは、伝統的な合理主義的形而上学の主張の多くが、彼の著作の最 初の「構成的」な部分を確立すると主張する基準に違反していると主張している。[82][83]カントが観察しているように、「人間の理性は、すべてを知 るという単なる虚栄心によって動かされることなく、理性のいかなる経験的な使用によっても答えることができないような疑問に対して、それ自身の必要性に よって駆り立てられながら、どうしようもなく突き進んでいく」[84]。理性がどこまで合法的にそのように突き進むことができるかについての限界を確立す ることが「純粋理性批判」のプロジェクトである[85]。 |

| The doctrine of transcendental idealism See also: Transcendental idealism The section of the Critique entitled "The transcendental aesthetic" advances Kant's famous thesis of transcendental idealism. Something is "transcendental" if it is a necessary condition for the possibility of experience, and "idealism" denotes some form of mind-dependence that must be further specified. (The correct interpretation of Kant's own specification remains controversial.)[86] The thesis, then, states that human beings only experience and know appearances, not things-in-themselves, because space and time are nothing but the subjective forms of intuition that we ourselves contribute to experience.[87][88] Nevertheless, although Kant says that space and time are "transcendentally ideal"—the pure forms of human sensibility, rather than part of nature or reality as it exists in-itself—he also claims that they are "empirically real", by which he means "that 'everything that can come before us externally as an object' is in both space and time, and that our internal intuitions of ourselves are in time".[89][87] However we may interpret Kant's doctrine, he clearly wishes to distinguish his position from the subjective idealism of Berkeley.[90] Paul Guyer, although critical of many of Kant's arguments in this section, nevertheless writes of the "Transcendental Aesthetic" that it "not only lays the first stone in Kant's constructive theory of knowledge; it also lays the foundation for both his critique and his reconstruction of traditional metaphysics. It argues that all genuine knowledge requires a sensory component, and thus that metaphysical claims that transcend the possibility of sensory confirmation can never amount to knowledge."[91] |

超越論的観念論の教義 以下も参照のこと: 超越論的観念論 『純粋理性批判』の「超越論的美学」と題された部分は、超越論的観念論というカントの有名なテーゼを進めている。何かが「超越論的」であるとは、それが経 験の可能性にとって必要な条件である場合であり、「観念論」とは、さらに特定されなければならない何らかの形の心依存性を示す。(カント自身の仕様の正し い解釈は依然として議論の的となっている)[86]。 空間と時間は私たち自身が経験に寄与する主観的な直観の形態に他ならないからである[87][88]。 とはいえ、カントは空間と時間は「超越的に理想的」なものであり、自然やそれ自体として存在する現実の一部ではなく、人間の感性の純粋な形態であるとして いるが、彼はまたそれらが「経験的に実在する」とも主張しており、その意味は「『対象として外的にわれわれの前に現れうるものすべて』は空間と時間の両方 にあり、われわれ自身の内的な直観は時間の中にある」ということである[89][87]。 カントの教義をどのように解釈しようとも、彼は自分の立場をバークレーの主観的観念論と明らかに区別したいと考えている[90]。 ポール・ガイヤーは、このセクションにおけるカントの主張の多くに批判的ではあるが、それでも『超越論的美学』について、「カントの知識の構成論における 最初の石を置いただけでなく、伝統的な形而上学に対する彼の批判と彼の再構築の両方の基礎を築いた」と書いている。それは、すべての真の知識は感覚的な要 素を必要とし、したがって感覚的な確認の可能性を超越した形而上学的な主張は決して知識にはなりえないという主張である」[91]。 |

| Interpretive disagreements One interpretation, known as the "two-world" interpretation, regards Kant's position as a statement of epistemological limitation, that we are not able to transcend the bounds of our own mind, meaning that we cannot access the "thing-in-itself". However, Kant also speaks of the thing in itself or transcendent object as a product of the (human) understanding as it attempts to conceive of objects in abstraction from the conditions of sensibility. Following this line of thought, some interpreters have argued that the thing in itself does not represent a separate ontological domain but simply a way of considering objects by means of the understanding alone; this is known as the "two-aspect" view.[92][93] |

解釈の相違 「二つの世界」解釈として知られる解釈の一つは、カントの立場を認識論的限界の表明とみなすもので、人間は自分の心の境界を超越することはできない、つま り「物自体」にアクセスすることはできないというものである。しかし、カントはまた、それ自体、あるいは超越的な対象というものを、感性の条件から対象を 抽象化して考えようとする(人間の)理解力の産物として語っている。このような思考の流れに従って、それ自体における事物は別の存在論的領域を表している のではなく、単に理解のみによって対象を考察する方法を表しているに過ぎないと主張する解釈者もいる[92][93]。 |

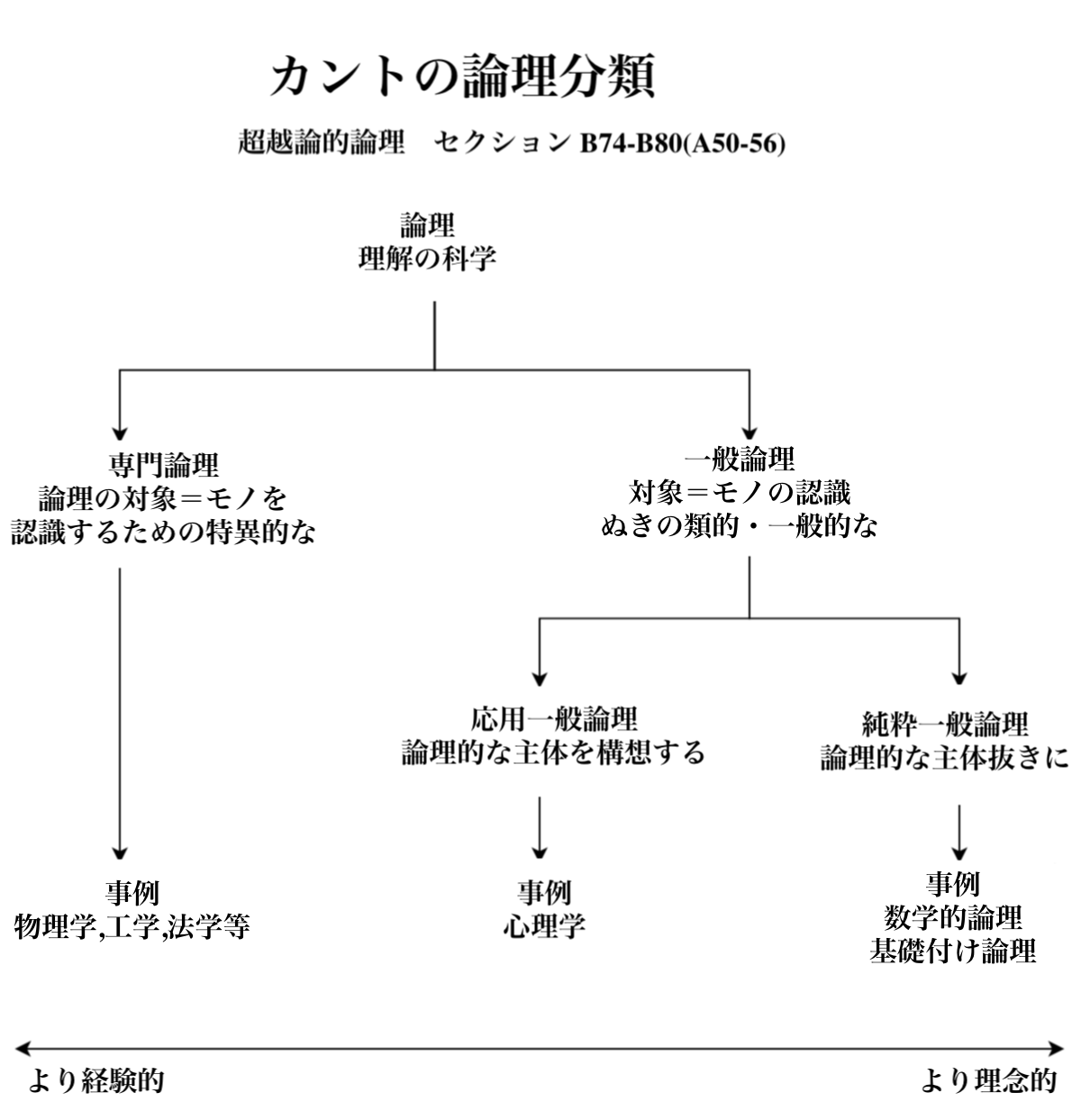

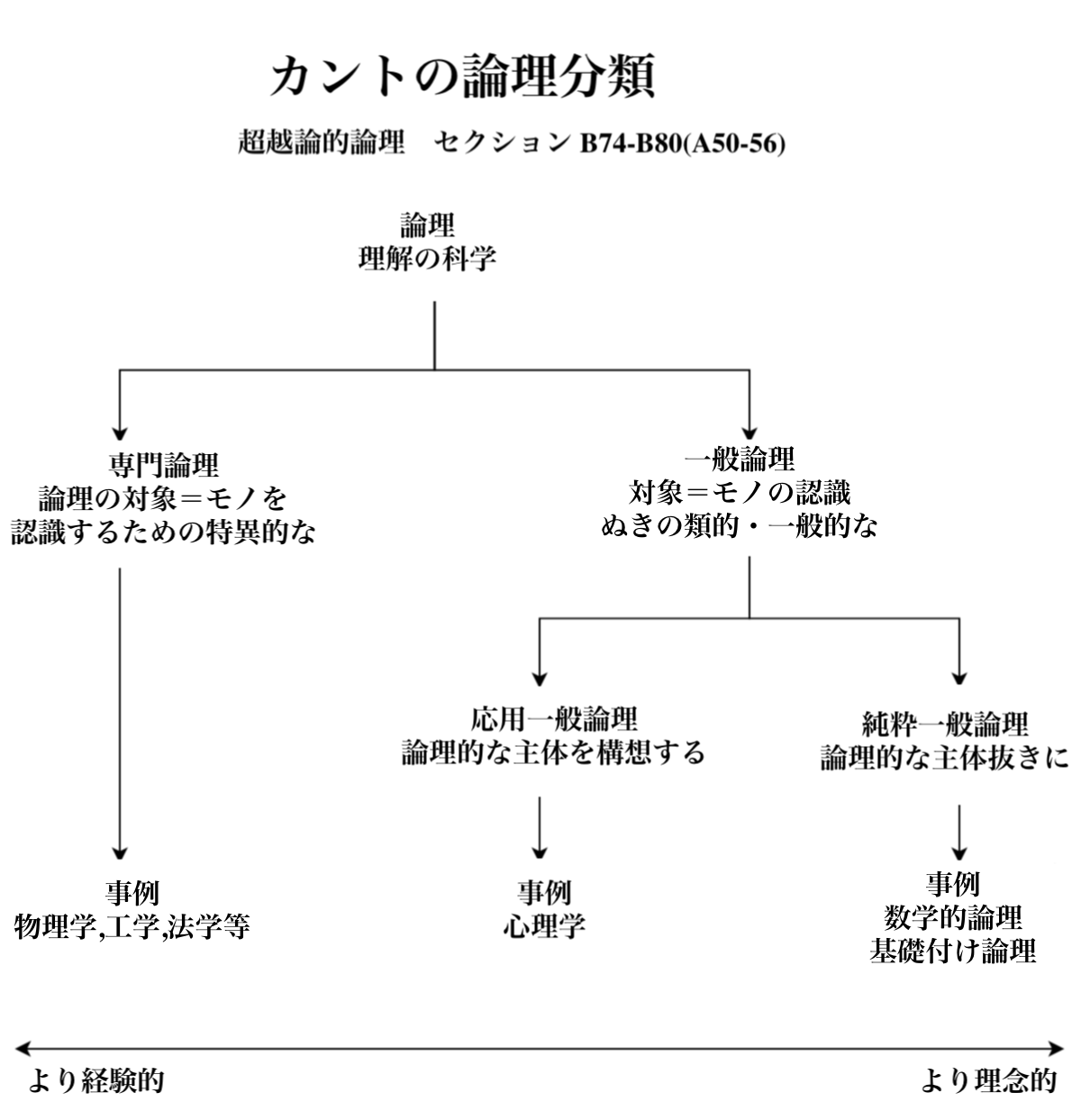

| Kant's theory of judgment See also: Category (Kant) Following the "Transcendental Analytic" is the "Transcendental Logic". Whereas the former was concerned with the contributions of the sensibility, the latter is concerned, first, with the contributions of the understanding ("Transcendental Analytic") and, second, with the faculty of reason as the source of both metaphysical errors and genuine regulatory principles ("Transcendental Dialectic"). The "Transcendental Analytic" is further divided into two sections. The first, "Analytic of Concepts", is concerned with establishing the universality and necessity of the pure concepts of the understanding (i.e., the categories). This section contains Kant's famous "transcendental deduction". The second, "Analytic of Principles", is concerned with the application of those pure concepts in empirical judgments. This second section is longer than the first and is further divided into many sub-sections.[94] |

カントの判断理論 参照のこと: カテゴリー(カント) 「超越論的分析」に続くのが「超越論的論理」である。前者が感性の貢献に関心を寄せていたのに対し、後者は、第一に理解の貢献(「超越論的分析」)、第二に形而上学的誤謬と真の規制原理の両方の源泉としての理性の能力(「超越論的弁証法」)に関心を寄せている。 「超越論的分析」はさらに2つのセクションに分かれている。最初の「概念の分析」は、理解の純粋概念(すなわちカテゴリー)の普遍性と必然性を確立するこ とに関係する。このセクションには、カントの有名な「超越論的演繹」が含まれている。第二の「原理の分析」は、経験的判断におけるそれらの純粋概念の適用 に関するものである。この第二節は第一節よりも長く、さらに多くの小節に分かれている[94]。 |

| Transcendental deduction of the categories of the understanding The "Analytic of Concepts" argues for the universal and necessary validity of the pure concepts of the understanding, or the categories, e.g., the concepts of substance and causation. These twelve basic categories define what it is to be a thing in general—that is, they articulate the necessary conditions according to which something is a possible object of experience. These, in conjunction with the a priori forms of intuition, are the basis of all synthetic a priori cognition. According to Guyer and Wood, "Kant's idea is that just as there are certain essential features of all judgments, so there must be certain corresponding ways in which we form the concepts of objects so that judgments may be about objects."[95] Kant provides two central lines of argumentation in support of his claims about the categories. The first, known as the "metaphysical deduction", proceeds analytically from a table of the Aristotelian logical functions of judgment. As Kant was aware, however, this assumes precisely what the skeptic rejects, namely, the existence of synthetic a priori cognition. For this reason, Kant also supplies a synthetic argument that does not depend upon the assumption in dispute.[96] This argument, provided under the heading "Transcendental Deduction of the Pure Concepts of the Understanding", is widely considered to be both the most important and the most difficult of Kant's arguments in the Critique. Kant himself said that it is the one that cost him the most labor.[97] Frustrated by its confused reception in the first edition of his book, he rewrote it entirely for the second edition.[98][99] The "Transcendental Deduction" gives Kant's argument that these pure concepts apply universally and necessarily to the objects that are given in experience. According to Guyer and Wood, "He centers his argument on the premise that our experience can be ascribed to a single identical subject, via what he calls the 'transcendental unity of apperception,' only if the elements of experience given in intuition are synthetically combined so as to present us with objects that are thought through the categories."[100] Kant's principle of apperception is that "The I think must be able to accompany all my representations; for otherwise something would be represented in me that could not be thought at all, which is as much as to say that the representation would either be impossible or else at least would be nothing for me."[101] The necessary possibility of the self-ascription of the representations of self-consciousness, identical to itself through time, is an a priori conceptual truth that cannot be based on experience.[102] This, however, is only a bare sketch of one of the arguments that Kant presents. |

理解のカテゴリーの超越論的演繹 概念の分析」は、理解の純粋概念、すなわちカテゴリー、例えば物質と因果の概念の普遍的かつ必要な妥当性を論証する。これらの12の基本的なカテゴリー は、一般的に事物とは何かを定義している-つまり、何かが経験の対象となりうる必要条件を明確にしているのである。これらは、直観のアプリオリな形式と結 びついて、すべての総合的アプリオリ認識の基礎となる。 ガイヤーとウッドによれば、「カントの考えは、すべての判断に一定の本質的な特徴があるのと同様に、判断が対象についてのものであることができるように、我々が対象の概念を形成する一定の対応する方法が存在しなければならないということである」[95]。 カントはカテゴリーについての彼の主張を支持するために2つの中心的な論証の筋道を提供している。第一は「形而上学的演繹」として知られるもので、アリス トテレス的な判断の論理的機能の表から分析的に進行する。しかし、カントも気づいていたように、これはまさに懐疑論者が否定するもの、すなわち、合成的 ア・プリオリに認識が存在することを前提としている。この理由から、カントは、論争中の仮定に依存しない合成的な議論も提供している[96]。 この論証は「理解の純粋概念の超越論的演繹」という見出しの下に提供されており、『批判』におけるカントの論証の中で最も重要であり、かつ最も困難なもの であると広く考えられている。カント自身、最も労力を費やしたのはこの論考であると述べている[97]。カントは、この論考の初版における混乱した受容に 不満を抱き、第二版のためにこの論考を全面的に書き直した[98][99]。 超越論的演繹」は、これらの純粋概念が経験において与えられる対象に対して普遍的かつ必然的に適用されるというカントの議論を与える。ガイヤーとウッドに よれば、「カントは、直観において与えられる経験の要素が、カテゴリーを通じて思考される対象を私たちに提示するように総合的に組み合わされる場合にの み、彼が『超越論的な認識の統一』と呼ぶものを介して、私たちの経験が単一の同一の主体に帰属することができるという前提を議論の中心としている」 [100]。 カントの認識の原理は、「私が考えることは、私のすべての表象を伴うことができなければならない。そうでなければ、私のうちに、まったく考えることができない何かが表象されることになる。 しかしながら、これはカントが提示する議論の一つの素描にすぎない。 |

| Principles of pure understanding Kant's deduction of the categories in the "Analytic of Concepts", if successful, demonstrates its claims about the categories only in an abstract way. The task of the "Analytic of Principles" is to show both that they must universally apply to objects given in actual experience (i.e., manifolds of intuition) and how it is they do so.[103] In the first book of this section on the "schematism", Kant connects each of the purely logical categories of the understanding to the temporality of intuition to show that, although non-empirical, they do have purchase upon the objects of experience. The second book continues this line of argument in four chapters, each associated with one of the category groupings. In some cases, it adds a connection to the spatial dimension of intuition to the categories it analyzes.[104] The fourth chapter of this section, "The Analogies of Experience", marks a shift from "mathematical" to "dynamical" principles, that is, to those that deal with relations among objects. Some commentators consider this the most significant section of the Critique.[105] The analogies are three in number: Principle of persistence of substance: Kant is here concerned with the general conditions of determining time-relations among the objects of experience. He argues that the unity of time implies that "all change must consist in the alteration of states in an underlying substance, whose existence and quantity must be unchangeable or conserved."[106] Principle of temporal succession according to the law of causality: Here Kant argues that "we can make determinate judgments about the objective succession of events, as contrasted to merely subjective successions of representations, only if every objective alteration follows a necessary rule of succession, or a causal law." This is Kant's most direct rejoinder to Hume's skepticism about causality.[107] Principle of simultaneity according to the law of reciprocity or community: The final analogy argues that "determinate judgments that objects (or states of substance) in different regions of space exists simultaneously are possible only if such objects stand in mutual causal relation of community or reciprocal interaction." (This is Kant's rejoinder to Leibniz's thesis in the Monadology.)[108][109] The fourth section of this chapter, which is not an analogy, deals with the empirical use of the modal categories. That was the end of the chapter in the A edition of the Critique. The B edition, however, includes one more short section, "The Refutation of Idealism". In this section, by analysis of the concept of self-consciousness, Kant argues that his transcendental idealism is a "critical" or "formal" idealism that does not deny the existence of reality apart from our subjective representations.[110] The final chapter of "The Analytic of Principles" distinguishes phenomena, of which we have can have genuine knowledge, from noumena, a term which refers to objects of pure thought that we cannot know, but to which we may still refer "in a negative sense".[111] An Appendix to the section further develops Kant's criticism of Leibnizian-Wolffian rationalism by arguing that its "dogmatic" metaphysics confuses the "mere features of concepts through which we think things...[with] features of the objects themselves". Against this, Kant reasserts his own insistence upon the necessity of a sensible component in all genuine knowledge.[112] |

純粋理解の原理 「概念の分析」におけるカントのカテゴリーの演繹は、もし成功したとしても、カテゴリーについての主張を抽象的にしか実証しない。諸原理の分析」の課題 は、諸原理が実際の経験において与えられる対象(すなわち直観の多様体)に対して普遍的に適用されなければならないということと、どのようにしてそうなる のかということの両方を示すことである[103]。 この「図式論」に関するセクションの第一の書において、カントは、理解の純粋に論理的な範疇のそれぞれを直観の時間性と結びつけて、非経験的ではあるが、 それらが経験の対象に対して購入を有することを示す。第2巻では、この論旨を4つの章に分け、各章を範疇のグループ分けに関連させている。場合によって は、分析するカテゴリーに直観の空間的次元との関連性を加えている[104]。 このセクションの第4章である「経験の類比」は、「数学的」原理から「力学的」原理、つまり対象間の関係を扱う原理への転換を意味している。ある論者は、この章が『批判』の最も重要な部分であると考えている[105]: 実体の持続性の原理: カントはここで、経験の対象間の時間的関係を決定する一般的な条件に関心を抱いている。彼は、時間の単一性は、「すべての変化は、根底にある物質における 状態の変化から成っていなければならず、その存在と量は不変であるか保存されていなければならない」ことを意味していると論じている[106]。 因果律に従った時間的継承の原理:ここでカントは、「すべての客観的変化が必然的な継承の規則、すなわち因果律に従う場合にのみ、われわれは、単に主観的 な表象の継承とは対照的に、出来事の客観的継承について確定的な判断を下すことができる」と主張している。これは因果性に関するヒュームの懐疑論に対する カントの最も直接的な反論である[107]。 互酬性または共同体の法則による同時性の原理: 最後の類比は、「空間の異なる領域にある物体(あるいは物質の状態)が同時に存在するという確定的判断は、そのような物体が共同体あるいは相互相互作用の 相互因果関係に立っている場合にのみ可能である」と主張する。(これは『モナドロジー』におけるライプニッツのテーゼに対するカントの再反論である) [108][109]。 この章の第4節は類比ではないが、様相範疇の経験的使用を扱っている。A版の『批評』ではこの章はここまでであった。 しかし、B版には、「観念論の反駁」という短い節がもう一つある。この章では、自己意識の概念の分析によって、カントは自分の超越論的観念論が、われわれの主観的表象から離れた現実の存在を否定しない「批判的」あるいは「形式的」観念論であると主張している[110]。 原理の分析』の最終章は、我々が真正な知識を持つことができる現象を、我々が知ることはできないが、それでも「否定的な意味で」言及することができる純粋思考の対象を指す用語であるヌーメナ(noumena)から区別している[111]。 このセクションの付録は、ライプニッツ=ヴォルフの合理主義に対するカントの批判をさらに発展させ、その「独断的な」形而上学が「われわれが物事を考える ための概念の単なる特徴と...(中略)対象それ自体の特徴」を混同していると論じている。これに対してカントは、すべての真の知識に感覚的な要素が必要 であるという彼自身の主張を再び主張する[112]。 |

| Critique of metaphysics The second of the two Divisions of "The Transcendental Logic", "The Transcendental Dialectic", contains the "negative" portion of Kant's Critique, which builds upon the "positive" arguments of the preceding "Transcendental Analytic" to expose the limits of metaphysical speculation. In particular, it is concerned to demonstrate as spurious the efforts of reason to arrive at knowledge independent of sensibility. This endeavor, Kant argues, is doomed to failure, which he claims to demonstrate by showing that reason, unbounded by sense, is always capable of generating opposing or otherwise incompatible conclusions. Like "the light dove, in free flight cutting through the air, the resistance of which it feels", reason "could get the idea that it could do even better in airless space".[113] Against this, Kant claims that, absent epistemic friction, there can be no knowledge. Nevertheless, Kant's critique is not entirely destructive. He presents the speculative excesses of traditional metaphysics as inherent in our very capacity of reason. Moreover, he argues that its products are not without some (carefully qualified) regulative value. |

形而上学批判 超越論的論理学』の2つの部分のうちの2つ目、『超越論的弁証法』には、カントの『批判』の「否定的」な部分が含まれており、先行する『超越論的分析』の 「肯定的」な議論を基礎として、形而上学的な思索の限界を明らかにする。特に、感性から独立した知識に到達しようとする理性の努力は偽りであることを明ら かにする。この試みは失敗に終わるとカントは主張し、感覚に束縛されない理性は、常に相反する結論や、そうでなければ相容れない結論を生み出す可能性があ ることを示すことによって、それを証明すると主張する。 光の鳩が、抵抗を感じながら空気を切り裂きながら自由に飛んでいる」ように、理性は「空気のない空間ではもっとうまくやれるという考えを得ることができる」[113]。 とはいえ、カントの批判は完全に破壊的なものではない。彼は伝統的な形而上学の思弁的な行き過ぎを、われわれの理性の能力そのものに内在するものとして提示している。さらに彼は、その産物が何らかの(注意深く修飾された)規制的価値を持たないわけではないと主張する。 |

| On the concepts of pure reason Kant calls the basic concepts of metaphysics "ideas". They are different from the concepts of understanding in that they are not limited by the critical stricture limiting knowledge to the conditions of possible experience and its objects. "Transcendental illusion" is Kant's term for the tendency of reason to produce such ideas.[114] Although reason has a "logical use" of simply drawing inferences from principles, in "The Transcendental Dialectic", Kant is concerned with its purportedly "real use" to arrive at conclusions by way of unchecked regressive syllogistic ratiocination.[115] The three categories of relation, pursued without regard to the limits of possible experience, yield the three central ideas of traditional metaphysics: The soul: the concept of substance as the ultimate subject; The world in its entirety: the concept of causation as a completed series; and God: the concept of community as the common ground of all possibilities.[115] Although Kant denies that these ideas can be objects of genuine cognition, he argues that they are the result of reason's inherent drive to unify cognition into a systematic whole.[114] Leibnizian-Wolffian metaphysics was divided into four parts: ontology, psychology, cosmology, and theology. Kant replaces the first with the positive results of the first part of the Critique. He proposes to replace the following three with his later doctrines of anthropology, the metaphysical foundations of natural science, and the critical postulation of human freedom and morality.[116] |

純粋理性の概念について カントは形而上学の基本概念を「イデア」と呼んでいる。それらは、知識を可能な経験とその対象の条件に限定するという批判的な厳格さによって制限されない という点で、理解の概念とは異なる。「超越論的幻想」とは、理性がそのような観念を生み出す傾向に対するカントの用語である[114]。 理性は単純に原理から推論を導くという「論理的な使用」を持っているが、『超越論的弁証法』においてカントは、抑制されない逆行的な音韻論的ラチオシオンによって結論に到達するという、「本当の使用」と称される理性に関心を抱いている[115]。 可能な経験の限界を無視して追求される関係の3つのカテゴリーは、伝統的な形而上学の3つの中心的な考え方をもたらす: 魂:究極的な主体としての実体概念; 世界全体:完成された系列としての因果の概念。 神:すべての可能性の共通基盤としての共同体の概念[115]。 カントはこれらの観念が真正な認識の対象でありうることを否定しているが、それらは認識を体系的な全体へと統一しようとする理性に固有の衝動の結果であると論じている[114]。 ライプニッツ=ヴォルフの形而上学は、存在論、心理学、宇宙論、神学の4つの部分に分かれていた。カントは最初の部分を『批判』の最初の部分の肯定的な結 果に置き換える。彼は次の3つを、人間学、自然科学の形而上学的基礎、人間の自由と道徳の批判的提起という後の教義に置き換えることを提案している [116]。 |

| The dialectical inferences of pure reason In the second of the two Books of "The Transcendental Dialectic", Kant undertakes to demonstrate the contradictory nature of unbounded reason. He does this by developing contradictions in each of the three metaphysical disciplines that he contends are, in fact, pseudo-sciences. This section of the Critique is long and Kant's arguments are extremely detailed. In this context, it not possible to do much more than enumerate the topics of discussion. The first chapter addresses what Kant terms the paralogisms—i.e., false inferences—that pure reason makes in the metaphysical discipline of rational psychology. He argues that one cannot take the mere thought of "I" in the proposition "I think" as the proper cognition of "I" as an object. In this way, he claims to debunk various metaphysical theses about the substantiality, unity, and self-identity of the soul.[117] The second chapter, which is the longest, takes up the topic Kant calls the antinomies of pure reason—that is, the contradictions of reason with itself—in the metaphysical discipline of rational cosmology. (Originally, Kant had thought that all transcendental illusion could be analyzed in antinomic terms.[118]) He presents four cases in which he claims reason is able to prove opposing theses with equal plausibility: That "reason seems to be able to prove that the universe is both finite and infinite in space and time"; that "reason seems to be able to prove that matter both is and is not infinitely divisible into ever smaller parts"; that "reason seems to be able to prove that free will cannot be a causally efficacious part of the world (because all of nature is deterministic) and yet that it must be such a cause"; and, that "reason seems to be able to prove that there is and there is not a necessary being (which some would identify with God)".[119][120] Kant further argues in each case that his doctrine of transcendental idealism is able to resolve the antinomy.[119] The third chapter examines fallacious arguments about God in rational theology under the heading of the "Ideal of Pure Reason". (Whereas an idea is a pure concept generated by reason, an ideal is the concept of an idea as an individual thing.[121]) Here Kant addresses and claims to refute three traditional arguments for the existence of God: the ontological argument, the cosmological argument, and the physio-theological argument (i.e., the argument from design).[122] The results of the transcendental dialectic so far appear to be entirely negative. In an Appendix to this section, however, Kant rejects such a conclusion. The ideas of pure reason, he argues, have an important regulatory function in directing and organizing our theoretical and practical inquiry. Kant's later works elaborate upon this function at length and in detail.[123] |

純粋理性の弁証法的推論 超越論的弁証法』の2冊のうちの2冊目では、カントは束縛されない理性の矛盾した性質を実証しようとする。これは、カントが実際には疑似科学であると主張 する3つの形而上学的学問のそれぞれにおける矛盾を展開することによって行われる。批判』のこの部分は長く、カントの議論は極めて詳細である。この文脈で は、論点を列挙する以上のことはできない。 第一章では、カントが合理的心理学という形而上学的学問において、純粋理性が行うパラロギスム、すなわち誤った推論を取り上げる。彼は、「私は考える」と いう命題における「私」の単なる思考を、対象としての「私」の適切な認識とみなすことはできないと主張する。このようにして彼は、魂の実体性、統一性、自 己同一性についてのさまざまな形而上学的テーゼを論破すると主張している[117]。 最も長い第二章では、カントが純粋理性の反知性、すなわち理性とそれ自身との矛盾と呼ぶトピックを、理性的宇宙論という形而上学的学問領域において取り上 げる。(もともとカントは、すべての超越論的幻想は反原理的な用語で分析できると考えていた[118])。彼は、理性が対立するテーゼを等しくもっともら しく証明できると主張する4つのケースを提示する: 理性は宇宙が空間と時間において有限であると同時に無限であることを証明できるようである」; 理性は、物質が無限に分割可能であると同時に、無限に分割不可能であることを証明できるようだ」; 理性は、自由意志が(自然のすべてが決定論的であるため)世界の因果的な部分であるはずがなく、しかしそのような原因でなければならないことを証明することができるようである、 理性は、必要な存在(これを神と同一視する者もいる)が存在することも存在しないことも証明できるように思われる」[119][120]。 カントはさらにそれぞれの場合において、超越論的観念論の教義がアンチノミーを解決することができると主張している[119]。 第3章では、「純粋理性のイデア」という見出しの下で、合理的神学における神についての誤った議論を検証している。(イデアとは理性によって生み出される 純粋な概念であるのに対して、イデアとは個別的なものとしてのイデアの概念である[121])。ここでカントは、神の存在についての伝統的な三つの議論、 すなわち存在論的議論、宇宙論的議論、および物理神学的議論(すなわち設計からの議論)を取り上げ、それに対する反論を主張している[122]。 ここまでの超越論的弁証法の結果は、完全に否定的であるように見える。しかし、この節の付録において、カントはそのような結論を否定している。純粋理性の 理念は、われわれの理論的・実践的探究を方向づけ、組織化するうえで重要な調節機能をもっている、と彼は主張している。カントの後期の著作は、この機能を 長く詳細に詳述している[123]。 |

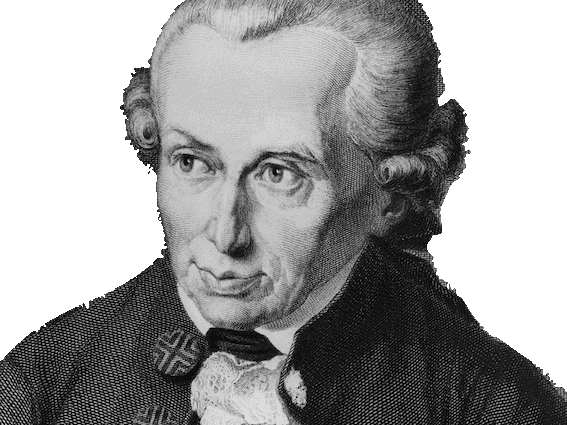

| https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant |

★ウィキペディアの「純粋理性批判」解説・目次(左はCritique of Pure Reason の章立て)→このページの冒頭に移転.

The

Critique of Pure

Reason (German: Kritik der reinen Vernunft; 1781; second

edition 1787)

is a book by the German philosopher Immanuel Kant, in which the author

seeks to determine the limits and scope of metaphysics. Also referred

to as Kant's "First Critique", it was followed by his Critique of

Practical Reason (1788) and Critique of Judgment (1790). In the preface

to the first edition, Kant explains that by a "critique of pure reason"

he means a critique "of the faculty of reason in general, in respect of

all knowledge after which it may strive independently of all

experience" and that he aims to reach a decision about "the possibility

or impossibility of metaphysics". The term "critique" is understood to

mean a systematic analysis in this context, rather than the colloquial

sense of the term. The

Critique of Pure

Reason (German: Kritik der reinen Vernunft; 1781; second

edition 1787)

is a book by the German philosopher Immanuel Kant, in which the author

seeks to determine the limits and scope of metaphysics. Also referred

to as Kant's "First Critique", it was followed by his Critique of

Practical Reason (1788) and Critique of Judgment (1790). In the preface

to the first edition, Kant explains that by a "critique of pure reason"

he means a critique "of the faculty of reason in general, in respect of

all knowledge after which it may strive independently of all

experience" and that he aims to reach a decision about "the possibility

or impossibility of metaphysics". The term "critique" is understood to

mean a systematic analysis in this context, rather than the colloquial

sense of the term.Kant builds on the work of empiricist philosophers such as John Locke and David Hume, as well as rationalist philosophers such as Gottfried Wilhelm Leibniz and Christian Wolff. He expounds new ideas on the nature of space and time, and tries to provide solutions to the skepticism of Hume regarding knowledge of the relation of cause and effect and that of René Descartes regarding knowledge of the external world. This is argued through the transcendental idealism of objects (as appearance) and their form of appearance. Kant regards the former "as mere representations and not as things in themselves", and the latter as "only sensible forms of our intuition, but not determinations given for themselves or conditions of objects as things in themselves". This grants the possibility of a priori knowledge, since objects as appearance "must conform to our cognition...which is to establish something about objects before they are given to us." Knowledge independent of experience Kant calls "a priori" knowledge, while knowledge obtained through experience is termed "a posteriori".[2] According to Kant, a proposition is a priori if it is necessary and universal. A proposition is necessary if it is not false in any case and so cannot be rejected; rejection is contradiction. A proposition is universal if it is true in all cases, and so does not admit of any exceptions. Knowledge gained a posteriori through the senses, Kant argues, never imparts absolute necessity and universality, because it is possible that we might encounter an exception.[3] Kant further elaborates on the distinction between "analytic" and "synthetic" judgments.[4] A proposition is analytic if the content of the predicate-concept of the proposition is already contained within the subject-concept of that proposition.[5] For example, Kant considers the proposition "All bodies are extended" analytic, since the predicate-concept ('extended') is already contained within—or "thought in"—the subject-concept of the sentence ('body'). The distinctive character of analytic judgments was therefore that they can be known to be true simply by an analysis of the concepts contained in them; they are true by definition. In synthetic propositions, on the other hand, the predicate-concept is not already contained within the subject-concept. For example, Kant considers the proposition "All bodies are heavy" synthetic, since the concept 'body' does not already contain within it the concept 'weight'.[6] Synthetic judgments therefore add something to a concept, whereas analytic judgments only explain what is already contained in the concept. Prior to Kant, it was thought that all a priori knowledge must be analytic. Kant, however, argues that our knowledge of mathematics, of the first principles of natural science, and of metaphysics, is both a priori and synthetic. The peculiar nature of this knowledge cries out for explanation. The central problem of the Critique is therefore to answer the question: "How are synthetic a priori judgments possible?"[7] It is a "matter of life and death" to metaphysics and to human reason, Kant argues, that the grounds of this kind of knowledge be explained.[7] Though it received little attention when it was first published, the Critique later attracted attacks from both empiricist and rationalist critics, and became a source of controversy. It has exerted an enduring influence on Western philosophy, and helped bring about the development of German idealism. The book is considered a culmination of several centuries of early modern philosophy and an inauguration of modern philosophy. |

『純粋理性批判』(じゅんすいりせいひはん、ドイ

ツ語:

Kritik

der reinen

Vernunft、1781年、第2版1787年)は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントに

よる著書。カントの「第一批判」とも呼ばれ、『実践理性批判』

(1788年)、『判断力批判』(1790年)と続

く。初版の序文でカントは、「純粋理性批判」とは「理性の能力一般について、それがあらゆる経験から独

立して努力しうるあらゆる知識について」の批判を意味し、「形而上学の可能性あるいは不可能性」についての結論に達することを目的としていると説明してい

る。「批判」

という用語は、口語的な意味ではなく、この文脈では体系的な分析を意味すると

理解されている。 『純粋理性批判』(じゅんすいりせいひはん、ドイ

ツ語:

Kritik

der reinen

Vernunft、1781年、第2版1787年)は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントに

よる著書。カントの「第一批判」とも呼ばれ、『実践理性批判』

(1788年)、『判断力批判』(1790年)と続

く。初版の序文でカントは、「純粋理性批判」とは「理性の能力一般について、それがあらゆる経験から独

立して努力しうるあらゆる知識について」の批判を意味し、「形而上学の可能性あるいは不可能性」についての結論に達することを目的としていると説明してい

る。「批判」

という用語は、口語的な意味ではなく、この文脈では体系的な分析を意味すると

理解されている。カントは、ジョン・ロックやデイヴィッド・ヒュームなどの経験主義哲学者や、ゴットフリー ト・ヴィルヘルム・ライプニッツやクリスティアン・ヴォルフなど の合理主義哲学者の仕事を基礎としている。彼は、空間と時間の本質に関する新しい考えを展開し、原因と結果の関係に関する知識に関するヒュームの懐疑論 や、外界に関する知識に関するルネ・デカルトの懐疑論に解答を与えようとしている。これは、(外見としての)物体とその外見の形式に関する超越論的観念論 を通じて主張される。カントは、前者を「単なる表象であって、それ自体としては事物ではない」とみなし、後者を「我々の直観の感覚的形態にすぎず、それ自 体として与えられた決定や、それ自体としての事物の条件ではない」とみなす。これは先験的知識の可能性を認めるものである。なぜなら、外見としての対象は 「われわれの認識に適合しなければならない......それは、対象がわれわれに与えられる前に、対象について何かを確定することである」。カントによれ ば、ある命題が必要かつ普遍的である場合、その命題はアプリオリである。命題が必要であるのは、それがどのような場合でも偽りでなく、したがって否定でき ない場合であり、否定は矛盾である。命題が普遍的であるのは、それがあらゆる場合に真であり、したがっていかなる例外も認めない場合である。カントは、感 覚を通じて事後的に得られる知識は、絶対的な必然性と普遍性を与えることはないと主張する。 カントはさらに「分析的」判断と「合成的=綜合的=総合的」判断の区別について詳しく述べている[4]。命題の述語概念の内容がその命題の主語概念の中に すでに含まれてい る場合、その命題は分析的である[5]。例えば、カントは「すべての身体は拡張される」という命題を分析的であると考えるが、これは述語概念(「拡張され る」)が文の主語概念(「身体」)の中にすでに含まれている、つまり「思考されている」ためである。したがって、分析的判断の特徴は、その中に含まれる概 念を分析するだけで、それが真であることを知ることができるということである。一方、合成命題では、述語概念は主語概念の中にはすでに含まれていない。例 えば、カントは「すべての身体は重い」という命題を総合的命題とみなしているが、これは「身体」という概念が「重さ」という概念をすでに含んでいないから である[6]。したがって、総合的判断は概念に何かを付加するのに対して、分析的判断は概念にすでに含まれているものを説明するだけである。 カント以前は、先験的知識はすべて分析的でなければならないと考えられていた。しかしカントは、数学、自然科学の第一原理、形而上学に関する知識は、アプ リオリであると同時に総合的であると主張する。このような知識の特異な性質は、説明が必要である。したがって、『批判』の中心的な問題は、次の問いに答え ることである: 「この種の知識の根拠が説明されることは、形而上学と人間の理性にとって「死活問題」であるとカントは主張する。 出版当初はほとんど注目されなかったが、後に経験主義者と合理主義者の両方からの攻撃を受け、論争の種となった。西洋哲学に永続的な影響を及ぼし、ドイツ 観念論の発展をもたらした。本書は、数世紀にわたる近世哲学の集大成であり、近代哲学の幕開けと考えられている。 |

| Background Early rationalism Before Kant, it was generally held that truths of reason must be analytic, meaning that what is stated in the predicate must already be present in the subject (e.g., "An intelligent man is intelligent" or "An intelligent man is a man").[8] In either case, the judgment is analytic because it is ascertained by analyzing the subject. It was thought that all truths of reason, or necessary truths, are of this kind: that in all of them there is a predicate that is only part of the subject of which it is asserted.[8] If this were so, attempting to deny anything that could be known a priori (e.g., "An intelligent man is not intelligent" or "An intelligent man is not a man") would involve a contradiction. It was therefore thought that the law of contradiction is sufficient to establish all a priori knowledge.[9] David Hume at first accepted the general view of rationalism about a priori knowledge. However, upon closer examination of the subject, Hume discovered that some judgments thought to be analytic, especially those related to cause and effect, were actually synthetic (i.e., no analysis of the subject will reveal the predicate). They thus depend exclusively upon experience and are therefore a posteriori. Kant's rejection of Hume's empiricism Before Hume, rationalists had held that effect could be deduced from cause; Hume argued that it could not and from this inferred that nothing at all could be known a priori in relation to cause and effect. Kant, who was brought up under the auspices of rationalism, was deeply disturbed by Hume's skepticism. "I freely admit that it was the remembrance of David Hume which, many years ago, first interrupted my dogmatic slumber and gave my investigations in the field of speculative philosophy a completely different direction."[10] Kant decided to find an answer and spent at least twelve years thinking about the subject.[11] Although the Critique of Pure Reason was set down in written form in just four to five months, while Kant was also lecturing and teaching, the work is a summation of the development of Kant's philosophy throughout that twelve-year period.[12] Kant's work was stimulated by his decision to take seriously Hume's skeptical conclusions about such basic principles as cause and effect, which had implications for Kant's grounding in rationalism. In Kant's view, Hume's skepticism rested on the premise that all ideas are presentations of sensory experience. The problem that Hume identified was that basic principles such as causality cannot be derived from sense experience only: experience shows only that one event regularly succeeds another, not that it is caused by it. In section VI ("The General Problem of Pure Reason") of the introduction to the Critique of Pure Reason, Kant explains that Hume stopped short of considering that a synthetic judgment could be made 'a priori'. Kant's goal was to find some way to derive cause and effect without relying on empirical knowledge. Kant rejects analytical methods for this, arguing that analytic reasoning cannot tell us anything that is not already self-evident, so his goal was to find a way to demonstrate how the synthetic a priori is possible. To accomplish this goal, Kant argued that it would be necessary to use synthetic reasoning. However, this posed a new problem: how is it possible to have synthetic knowledge that is not based on empirical observation; that is, how are synthetic a priori truths possible? This question is exceedingly important, Kant maintains, because he contends that all important metaphysical knowledge is of synthetic a priori propositions. If it is impossible to determine which synthetic a priori propositions are true, he argues, then metaphysics as a discipline is impossible. The remainder of the Critique of Pure Reason is devoted to examining whether and how knowledge of synthetic a priori propositions is possible. Synthetic a priori judgments  Immanuel Kant, lecturing to Russian officers—by I. Soyockina / V. Gracov, the Kant Museum, Kaliningrad Kant argues that there are synthetic judgments such as the connection of cause and effect (e.g., "... Every effect has a cause.") where no analysis of the subject will produce the predicate. Kant reasons that statements such as those found in geometry and Newtonian physics are synthetic judgments. Kant uses the classical example of 7 + 5 = 12. No amount of analysis will find 12 in either 7 or 5 and vice versa, since an infinite number of two numbers exist that will give the sum 12. Thus Kant arrives at the conclusion that all pure mathematics is synthetic though a priori; the number 7 is seven and the number 5 is five and the number 12 is twelve and the same principle applies to other numerals; in other words, they are universal and necessary. For Kant then, mathematics is synthetic judgment a priori. Conventional reasoning would have regarded such an equation to be analytic a priori by considering both 7 and 5 to be part of one subject being analyzed, however Kant looked upon 7 and 5 as two separate values, with the value of five being applied to that of 7 and synthetically arriving at the logical conclusion that they equal 12. This conclusion led Kant into a new problem as he wanted to establish how this could be possible: How is pure mathematics possible?[11] This also led him to inquire whether it could be possible to ground synthetic a priori knowledge for a study of metaphysics, because most of the principles of metaphysics from Plato through to Kant's immediate predecessors made assertions about the world or about God or about the soul that were not self-evident but which could not be derived from empirical observation (B18-24). For Kant, all post-Cartesian metaphysics is mistaken from its very beginning: the empiricists are mistaken because they assert that it is not possible to go beyond experience and the dogmatists are mistaken because they assert that it is possible to go beyond experience through theoretical reason. Therefore, Kant proposes a new basis for a science of metaphysics, posing the question: how is a science of metaphysics possible, if at all? According to Kant, only practical reason, the faculty of moral consciousness, the moral law of which everyone is immediately aware, makes it possible to know things as they are.[13] This led to his most influential contribution to metaphysics: the abandonment of the quest to try to know the world as it is "in itself" independent of sense experience. He demonstrated this with a thought experiment, showing that it is not possible to meaningfully conceive of an object that exists outside of time and has no spatial components and is not structured in accordance with the categories of the understanding (Verstand), such as substance and causality. Although such an object cannot be conceived, Kant argues, there is no way of showing that such an object does not exist. Therefore, Kant says, the science of metaphysics must not attempt to reach beyond the limits of possible experience but must discuss only those limits, thus furthering the understanding of ourselves as thinking beings. The human mind is incapable of going beyond experience so as to obtain a knowledge of ultimate reality, because no direct advance can be made from pure ideas to objective existence.[14] Kant writes: "Since, then, the receptivity of the subject, its capacity to be affected by objects, must necessarily precede all intuitions of these objects, it can readily be understood how the form of all appearances can be given prior to all actual perceptions, and so exist in the mind a priori" (A26/B42). Appearance is then, via the faculty of transcendental imagination (Einbildungskraft), grounded systematically in accordance with the categories of the understanding. Kant's metaphysical system, which focuses on the operations of cognitive faculties (Erkenntnisvermögen), places substantial limits on knowledge not founded in the forms of sensibility (Sinnlichkeit). Thus it sees the error of metaphysical systems prior to the Critique as failing to first take into consideration the limitations of the human capacity for knowledge. Transcendental imagination is described in the first edition of the Critique of Pure Reason but Kant omits it from the second edition of 1787.[15] It is because he takes into account the role of people's cognitive faculties in structuring the known and knowable world that in the second preface to the Critique of Pure Reason Kant compares his critical philosophy to Copernicus' revolution in astronomy. Kant (Bxvi) writes: Hitherto it has been assumed that all our knowledge must conform to objects. But all attempts to extend our knowledge of objects by establishing something in regard to them a priori, by means of concepts, have, on this assumption, ended in failure. We must therefore make trial whether we may not have more success in the tasks of metaphysics, if we suppose that objects must conform to our knowledge. Just as Copernicus revolutionized astronomy by taking the position of the observer into account, Kant's critical philosophy takes into account the position of the knower of the world in general and reveals its impact on the structure of the known world. Kant's view is that in explaining the movement of celestial bodies, Copernicus rejected the idea that the movement is in the stars and accepted it as a part of the spectator. Knowledge does not depend so much on the object of knowledge as on the capacity of the knower.[16] Transcendental idealism Kant's transcendental idealism should be distinguished from idealistic systems such as that of George Berkeley. While Kant claimed that phenomena depend upon the conditions of sensibility, space and time, and on the synthesizing activity of the mind manifested in the rule-based structuring of perceptions into a world of objects, this thesis is not equivalent to mind-dependence in the sense of Berkeley's idealism. Kant defines transcendental idealism: I understand by the transcendental idealism of all appearances the doctrine that they are all together to be regarded as mere representations and not things in themselves, and accordingly that time and space are only sensible forms of our intuition, but not determinations given for themselves or conditions of objects as things in themselves. To this idealism is opposed transcendental realism, which regards space and time as something given in themselves (independent of our sensibility). — Critique of Pure Reason, A369 |

背景 初期の合理主義 カント以前は、理性の真理は分析的でなければならないと一般的に考えられていた。つまり、述語で述べられていることは、すでに主語の中に存在していなけれ ばならないということである(例えば、「知的な人間は知的である」または「知的な人間は人間である」)[8]。もしそうであれば、先験的に知ることができ るもの(例えば、「知的な人間は知的ではない」あるいは「知的な人間は人間ではない」)を否定しようとすることは矛盾を伴うことになる。したがって、矛盾 の法則はすべてのアプリオリな知識を立証するのに十分であると考えられていた[9]。 デイヴィッド・ヒュームは最初、先験的知識に関する合理主義の一般的見解を受 け入れていた。しかし、この主題を詳細に検討した結果、ヒュームは、分析的で あると考えられていたいくつかの判断、特に原因と結果に関する判断が、実際には合成的である(すなわち、主題を分析しても述語が明らかにならない)ことを 発見した。したがって、これらの判断は経験にのみ依存しており、したがって事後的である。 カントによるヒュームの経験論の否定 ヒューム以前の合理主義者たちは、結果は原因から推論できると考えていた。ヒュームはそうではないと主張し、そこから原因と結果に関して先験的に知ること ができるものは何もないと推論(主張)した。合理主義の下で育ったカントは、ヒュームの懐疑主義に深く心を痛めた。「何年も前に、私の独断的な眠りを妨げ、思弁哲 学の分野での私の研究をまったく違った方向に進ませたのは、デイヴィッド・ヒュームのことを思い出したからである」[10]。 カントはその答えを見つけることを決意し、少なくとも12年間このテーマについて考えることに費やした[11]。『純粋理性批判』は、カントが講義や教育 も行っている間に、わずか4~5ヶ月で文章化されたが、この著作はその12年間を通してのカント哲学の発展をまとめたものである[12]。 カントの仕事は、原因と結果のような基本原理に関するヒュームの懐疑的な結論を真剣に受け止めるという彼の決断によって刺激された。カントの考えでは、 ヒュームの懐疑主義は、すべての観念は感覚的経験の提示であるという前提の上に成り立っていた。ヒュームが指摘した問題は、因果関係などの基本原理は感覚 的経験のみから導き出すことができないということである。経験は、ある事象が他の事象に規則的に連続することを示すだけであって、それが他の事象によって 引き起こされることを示すのではない(→「経験論(Empiricism)」「経験論と主体性」)。 カントは『純粋理性批判』序章の第VI節(「純粋理性の一般的問題」)で、ヒュームは総合的判断が「アプリオリ」になされうると考えるに至らなかったと説 明している。カントの目標は、経験的知識に頼ることなく原因と結果を導き出す方法を見つけることであった。カントはこのために分析的方法を否定し、分析的 推論ではすでに自明でないことは何も語れないと主張する。したがって彼の目標は、合成的アプリオリがいかにして可能であるかを実証する方法を見つけること であった。 この目標を達成するために、カントは合成的推論を用いる必要があると主張した。しかし、これは新たな問題を提起した。すなわち、経験的観察に基づかない合 成的知識はどのようにして可能なのか、つまり、合成的アプリオリ真理はどのようにして可能なのか、という問題である。カントは、すべての重要な形而上学的 知識は合成的アプリオリ命題であると主張するので、この問題は非常に重要であると主張する。もし、どの構成的アプリオリ命題が真であるかを決定することが 不可能であるならば、学問としての形而上学は不可能であるとカントは主張する。純粋理性批判』の残りの部分は、構成的アプリオリ命題に関する知識が可能か どうか、またどのように可能かを検討することに費やされている。 合成的アプリオリ判断  イマヌエル・カント、ロシア将校への講義(I. ソヨッキナ/V. グラコフ、カリーニングラード、カント博物館蔵 カントは、原因と結果の関係(例えば、「...すべての結果には原因がある」)のような、主語を分析しても述語が得られないような総合的判断が存在すると 主張する。カントは、幾何学やニュートン物理学に見られるような記述は合成的判断であるとする。カントは7+5=12という古典的な例を用いる。どんなに 分析しても、7か5のどちらかに12を見出すことはできないし、その逆もできない。7は7であり、5は5であり、12は12であり、同じ原理が他の数字に も当てはまる。つまり、それらは普遍的かつ必然的なものなのである。カントにとって数学とは、先験的な総合的判断なのである。従来の推論であれば、このよ うな方程式は、7と5を一つの分析対象の一部とみなして、先験的に分析的であるとみなしただろうが、カントは、7と5を別々の値としてとらえ、7の値に5 の値を当てはめて、それらが12に等しいという論理的結論を総合的に導き出した。この結論は、カントを新たな問題へと導いた: プラトンからカントの直前の先達に至る形而上学の原理のほとんどが、世界について、あるいは神について、あるいは魂について、自明ではないが経験的観察か ら導き出すことのできない主張をしていたからである(B18-24)。カントにとって、カルテス以後の形而上学はすべてその最初から間違っている。経験主 義者は経験を超えることは不可能だと主張するから間違っているのであり、教条主義者は理論的理性によって経験を超えることが可能だと主張するから間違って いるのである。 そこでカントは、形而上学の科学が可能であるとすればどのように可能なのかという問いを投げかけながら、形而上学の科学の新しい基礎を提案する。カントに よれば、実践的理性、すなわち道徳的意識の能力、誰もが直ちに認識する道徳法則のみが、物事をあるがままに知ることを可能にする[13]。このことは、形 而上学に対する彼の最も影響力のある貢献、すなわち感覚的経験とは無関係に「それ自体」として世界を知ろうとする探求の放棄につながった。彼はこのことを 思考実験によって示し、時間の外に存在し、空間的な構成要素を持たず、実体や因果性といった理解(Verstand)の範疇に従って構造化されていない対 象を有意義に構想することは不可能であることを示した。そのような物体を考えることはできないが、そのような物体が存在しないことを示す方法はない、とカ ントは主張する。したがって、形而上学の科学は、可能な経験の限界を超えて到達しようとしてはならず、その限界のみを論じ、思考する存在としての我々自身 の理解を深めなければならないとカントは言う。なぜなら、純粋な観念から客観的存在へと直接的に前進することはできないからである[14]。 それゆえ、対象の受容性、つまり対象から影響を受ける能力は、必然的にこれらの対象に関するすべての直観に先行しなければならない。そして、超越論的想像 力(Einbildungskraft)を通じて、外見は理解の範疇に従って体系的に根拠づけられる。認識能力(Erkenntnisvermögen) の作用に焦点を当てるカントの形而上学体系は、感性(Sinnlichkeit)の形式に基づかない知識に実質的な限界を置く。このように、『批評』以前 の形而上学体系の誤りを、人間の知識能力の限界をまず考慮に入れなかったこととしている。超越論的想像力は『純粋理性批判』の第一版で記述されているが、 カントは1787年の第二版ではそれを省略している[15]。 カントが『純粋理性批判』の第二序文で、自身の批判哲学を天文学におけるコペルニクスの革命と比較しているのは、既知で知りうる世界の構造化における人々 の認識能力の役割を考慮しているからである。カント(Bxvi)はこう書いている: これまで、われわれの知識はすべて対象に適合しなければならないとされてきた。しかし、概念によって先験的に対象に関して何かを確立することによって、対 象に関する我々の知識を拡張しようとする試みはすべて、この前提のもとでは失敗に終わっている。したがって、形而上学の課題において、対象がわれわれの知 識に適合しなければならないと仮定するならば、われわれはより多くの成功を収めることができないかどうかを試さなければならない。 コペルニクスが観察者の立場を考慮に入れることによって天文学に革命をもたらしたように、カントの批判哲学は、世界を知る者の立場一般を考慮に入れ、それ が既知の世界の構造に及ぼす影響を明らかにする。カントの見解は、コペルニクスが天体の運動を説明する際に、運動が星の中にあるという考えを否定し、運動 を観者の一部として受け入れたというものである。知識は知識の対象というよりも、知る者の能力に依存する[16]。 超越論的観念論 カントの超越論的観念論は、ジョージ・バークレーのような観念論的体系とは区別されるべきである。カントは、現象は感性、空間、時間の条件と、知覚を対象 の世界へと規則に基づいて構造化することに現れる心の総合的な活動に依存していると主張しているが、このテーゼはバークレーの観念論の意味での心依存とは 等価ではない。カントは超越論的観念論を定義している: したがって、時間と空間はわれわれの直観の感覚的形態にすぎず、それ自体として与えられた決定でも、それ自体としての対象の条件でもない。この観念論に対 立するのが超越論的実在論であり、空間と時間をそれ自体として(われわれの感性とは無関係に)与えられたものとみなす。- 純粋理性批判』A369 【ノート】 ——そこから《空間はア・プリオリな人間の感覚能力》になる |

Kant's approach Kant's approachIn Kant's view, a priori intuitions and concepts provide some a priori knowledge, which also provides the framework for a posteriori knowledge. Kant also believed that causality is a conceptual organizing principle imposed upon nature, albeit nature understood as the sum of appearances that can be synthesized according to a priori concepts. In other words, space and time are a form of perceiving and causality is a form of knowing. Both space and time and conceptual principles and processes pre-structure experience. Things as they are "in themselves"—the thing in itself, or das Ding an sich—are unknowable. For something to become an object of knowledge, it must be experienced, and experience is structured by the mind—both space and time being the forms of intuition (Anschauung; for Kant, intuition is the process of sensing or the act of having a sensation)[17] or perception, and the unifying, structuring activity of concepts. These aspects of mind turn things-in-themselves into the world of experience. There is never passive observation or knowledge. According to Kant, the transcendental ego—the "Transcendental Unity of Apperception"—is similarly unknowable. Kant contrasts the transcendental ego to the empirical ego, the active individual self subject to immediate introspection. One is aware that there is an "I," a subject or self that accompanies one's experience and consciousness. Since one experiences it as it manifests itself in time, which Kant proposes is a subjective form of perception, one can know it only indirectly: as object, rather than subject. It is the empirical ego that distinguishes one person from another providing each with a definite character.[18] Contents The Critique of Pure Reason is arranged around several basic distinctions. After the two Prefaces (the A edition Preface of 1781 and the B edition Preface of 1787) and the Introduction, the book is divided into the Doctrine of Elements and the Doctrine of Method. Doctrine of Elements and of Method The Doctrine of Elements sets out the a priori products of the mind, and the correct and incorrect use of these presentations. Kant further divides the Doctrine of Elements into the Transcendental Aesthetic and the Transcendental Logic, reflecting his basic distinction between sensibility and the understanding. In the "Transcendental Aesthetic" he argues that space and time are pure forms of intuition inherent in our faculty of sense. The "Transcendental Logic" is separated into the Transcendental Analytic and the Transcendental Dialectic: The Transcendental Analytic sets forth the appropriate uses of a priori concepts, called the categories, and other principles of the understanding, as conditions of the possibility of a science of metaphysics. The section titled the "Metaphysical Deduction" considers the origin of the categories. In the "Transcendental Deduction", Kant then shows the application of the categories to experience. Next, the "Analytic of Principles" sets out arguments for the relation of the categories to metaphysical principles. This section begins with the "Schematism", which describes how the imagination can apply pure concepts to the object given in sense perception. Next are arguments relating the a priori principles with the schematized categories. The Transcendental Dialectic describes the transcendental illusion behind the misuse of these principles in attempts to apply them to realms beyond sense experience. Kant’s most significant arguments are the "Paralogisms of Pure Reason", the "Antinomy of Pure Reason", and the "Ideal of Pure Reason", aimed against, respectively, traditional theories of the soul, the universe as a whole, and the existence of God. In the Appendix to the "Critique of Speculative Theology" Kant describes the role of the transcendental ideas of reason. The Doctrine of Method contains four sections. The first section, "Discipline of Pure Reason", compares mathematical and logical methods of proof, and the second section, "Canon of Pure Reason", distinguishes theoretical from practical reason. The divisions of the Critique of Pure Reason Dedication 1. First and second Prefaces 2. Introduction 3. Transcendental Doctrine of Elements A. Transcendental Aesthetic (1) On space (2) On time B. Transcendental Logic (1) Transcendental Analytic a. Analytic of Concepts i. Metaphysical Deduction ii. Transcendental Deduction b. Analytic of Principles i. Schematism (bridging chapter) ii. System of Principles of Pure Understanding a. Axioms of Intuition b. Anticipations of Perception c. Analogies of Experience d. Postulates of Empirical Thought (Refutation of Idealism) iii. Ground of Distinction of Objects into Phenomena and Noumena iv. Appendix on the Amphiboly of the Concepts of Reflection (2) Transcendental Dialectic: Transcendental Illusion a. Paralogisms of Pure Reason b. Antinomy of Pure Reason c. Ideal of Pure Reason d. Appendix to Critique of Speculative Theology 4. Transcendental Doctrine of Method A. Discipline of Pure Reason B. Canon of Pure Reason C. Architectonic of Pure Reason D. History of Pure Reason  |

カントのアプローチ カントのアプローチカントの考えでは、先験的直観と概念は先験的知識を提供し、それはまた後験的知識の枠組みを提供する。カントはまた、因果性は自然に課せられた概念的な組 織原理であり、自然は先験的な概念に従って総合される出現の総体として理解されると考えた。 言い換えれば、空間と時間は知覚の一形態であり、因果性は知ることの一形態である。空間と時間、そして概念的な原理とプロセスの両方が、経験をあらかじめ 構造化している。それ自体」であるもの、すなわち「それ自体におけるもの」(das Ding an sich)は、知ることができない。何かが知識の対象となるためには、それは経験されなければならず、経験は心によって構造化される-空間と時間の両方が 直観(Anschauung;カントにとって直観とは、感覚するプロセス、あるいは感覚を持つ行為のこと)[17]や知覚の形態であり、概念の統一的、構 造化的な活動である。心のこれらの側面は、物事それ自体を経験の世界に変える。受動的な観察や知識は決して存在しない。 カントによれば、超越論的自我-「知覚の超越論的統一」-も同様に知ることができない。カントは超越論的自我を経験的自我、即座の内省に従う能動的な個人 的自我と対比している。人は「私」、つまり自分の経験と意識に付随する主体や自己が存在することを自覚している。カントが提唱する主観的な知覚形態である 「時間」に現れる「私」を経験することで、人は「私」を間接的にしか知ることができない。経験的自我は、ある人を別の人から区別し、それぞれに明確な性格 を与えるものである[18]。 内容 純粋理性批判』はいくつかの基本的な区別を中心に構成されている。2つの序文(1781年のA版序文と1787年のB版序文)と序論の後、本書は「要素の 教義」と「方法の教義」に分かれている。 元素の教義と方法の教義 要素の教義は、心のアプリオリな産物、およびこれらの提示の正しい使用と誤った使用を定めている。カントはさらに、「要素の教義」を「超越論的美学(感性論)」と 「超越論的論理学」に分け、感性と理解との基本的な区別を反映している。超越論的美学(感性論)」では、空間と時間は人間の感覚能力に内在する純粋な直観の形式であ ると主張する。超越論的論理学」は、超越論的分析学と超越論的弁証法に分かれている: 「超越論的分析」は、形而上学の科学の可能性の条件として、カテゴリーと呼ばれるアプリオリな概念と、理解の他の原理の適切な使用法を示している。形而上学 的演繹」と題されたセクションでは、カテゴリーの起源について考察している。次に「超越論的演繹」では、カントは経験へのカテゴリーの適用を示す。次に、 「原理の分析」では、カテゴリーの形而上学的原理への関係についての議論を示す。この節は「図式論」で始まり、想像力(→構想力)が純粋概念を感覚知覚で与えられる対 象にどのように適用できるかを説明する。次に、先験的原理と図式化されたカテゴリーとの関係を論証する。 「超越論的弁証法」は、感覚経験を超えた領域にこれらの原理を適用しようとする試みの誤用の背後にある超越論的錯覚(イリュージョン)について述べている。カントの最も重要な 主張は、「純粋理性のパラロギス」、「純粋理性のアンチノミー」、「純粋理性のイデア」であり、それぞれ魂、宇宙全体、神の存在に関する伝統的な理論に対 するものである。思弁的神学批判」の付録では、カントは理性の超越論的観念の役割について述べている。 方法の教義』には4つのセクションがある。第1部「純粋理性の規律」では、数学的証明方法と論理的証明方法を比較し、第2部「純粋理性の公準」では、理論 的理性と実践的理性を区別する。 純粋理性批判の区分 献辞 第一序文と第二序文 序論 I. 超越論的原理論 第一部門. 超越論的感性論(感性論は美学と同じ用語) (1) 空間について (2) 時間について 第二部門 超越論的論理学 (1) 超越論的分析論 (2) 超越論的弁証法 II 超越論的方法論  The divisions of the Critique of Pure Reason Dedication 1. First and second Prefaces 2. Introduction 3. Transcendental Doctrine of Elements A. Transcendental Aesthetic (1) On space (2) On time B. Transcendental Logic (1) Transcendental Analytic a. Analytic of Concepts i. Metaphysical Deduction ii. Transcendental Deduction b. Analytic of Principles i. Schematism (bridging chapter) ii. System of Principles of Pure Understanding a. Axioms of Intuition b. Anticipations of Perception c. Analogies of Experience d. Postulates of Empirical Thought (Refutation of Idealism) iii. Ground of Distinction of Objects into Phenomena and Noumena iv. Appendix on the Amphiboly of the Concepts of Reflection (2) Transcendental Dialectic: Transcendental Illusion a. Paralogisms of Pure Reason b. Antinomy of Pure Reason c. Ideal of Pure Reason d. Appendix to Critique of Speculative Theology 4. Transcendental Doctrine of Method A. Discipline of Pure Reason B. Canon of Pure Reason C. Architectonic of Pure Reason D. History of Pure Reason |

| I. Transcendental Doctrine of

Elements Transcendental Aesthetic The Transcendental Aesthetic, as the Critique notes, deals with "all principles of a priori sensibility."[20] As a further delimitation, it "constitutes the first part of the transcendental doctrine of elements, in contrast to that which contains the principles of pure thinking, and is named transcendental logic".[20] In it, what is aimed at is "pure intuition and the mere form of appearances, which is the only thing that sensibility can make available a priori."[21] It is thus an analytic of the a priori constitution of sensibility; through which "Objects are therefore given to us…, and it alone affords us intuitions."[22] This in itself is an explication of the "pure form of sensible intuitions in general [that] is to be encountered in the mind a priori."[23] Thus, pure form or intuition is the a priori "wherein all of the manifold of appearances is intuited in certain relations."[23] from this, "a science of all principles of a priori sensibility [is called] the transcendental aesthetic."[20] The above stems from the fact that "there are two stems of human cognition…namely sensibility and understanding."[24] This division, as the critique notes, comes "closer to the language and the sense of the ancients, among whom the division of cognition into αισθητα και νοητα is very well known."[25] An exposition on a priori intuitions is an analysis of the intentional constitution of sensibility. Since this lies a priori in the mind prior to actual object relation; "The transcendental doctrine of the senses will have to belong to the first part of the science of elements, since the conditions under which alone the objects of human cognition are given precede those under which those objects are thought".[26] Kant distinguishes between the matter and the form of appearances. The matter is "that in the appearance that corresponds to sensation" (A20/B34). The form is "that which so determines the manifold of appearance that it allows of being ordered in certain relations" (A20/B34). Kant's revolutionary claim is that the form of appearances—which he later identifies as space and time—is a contribution made by the faculty of sensation to cognition, rather than something that exists independently of the mind. This is the thrust of Kant's doctrine of the transcendental ideality of space and time. Kant's arguments for this conclusion are widely debated among Kant scholars. Some see the argument as based on Kant's conclusions that our representation (Vorstellung) of space and time is an a priori intuition. From here Kant is thought to argue that our representation of space and time as a priori intuitions entails that space and time are transcendentally ideal. It is undeniable from Kant's point of view that in Transcendental Philosophy, the difference of things as they appear and things as they are is a major philosophical discovery.[27] Others see the argument as based upon the question of whether synthetic a priori judgments are possible. Kant is taken to argue that the only way synthetic a priori judgments, such as those made in geometry, are possible is if space is transcendentally ideal. In Section I (Of Space) of Transcendental Aesthetic in the Critique of Pure Reason Kant poses the following questions: What then are time and space? Are they real existences? Or, are they merely relations or determinations of things, such, however, as would equally belong to these things in themselves, though they should never become objects of intuition; or, are they such as belong only to the form of intuition, and consequently to the subjective constitution of the mind, without which these predicates of time and space could not be attached to any object?[28] The answer that space and time are real existences belongs to Newton. The answer that space and time are relations or determinations of things even when they are not being sensed belongs to Leibniz. Both answers maintain that space and time exist independently of the subject's awareness. This is exactly what Kant denies in his answer that space and time belong to the subjective constitution of the mind.[29]: 87–88 Space and time Kant gives two expositions of space and time: metaphysical and transcendental. The metaphysical expositions of space and time are concerned with clarifying how those intuitions are known independently of experience. The transcendental expositions attempt to show how the metaphysical conclusions might be applied to enrich our understanding. In the transcendental exposition, Kant refers back to his metaphysical exposition in order to show that the sciences would be impossible if space and time were not kinds of pure a priori intuitions. He asks the reader to take the proposition, "two straight lines can neither contain any space nor, consequently, form a figure," and then to try to derive this proposition from the concepts of a straight line and the number two. He concludes that it is simply impossible (A47-48/B65). Thus, since this information cannot be obtained from analytic reasoning, it must be obtained through synthetic reasoning, i.e., a synthesis of concepts (in this case two and straightness) with the pure (a priori) intuition of space. In this case, however, it was not experience that furnished the third term; otherwise, the necessary and universal character of geometry would be lost. Only space, which is a pure a priori form of intuition, can make this synthetic judgment, thus it must then be a priori. If geometry does not serve this pure a priori intuition, it is empirical, and would be an experimental science, but geometry does not proceed by measurements—it proceeds by demonstrations. Kant rests his demonstration of the priority of space on the example of geometry. He reasons that therefore if something exists, it needs to be intelligible. If someone attacked this argument, he would doubt the universality of geometry (which Kant believes no honest person would do). The other part of the Transcendental Aesthetic argues that time is a pure a priori intuition that renders mathematics possible. Time is not a concept, since otherwise it would merely conform to formal logical analysis (and therefore, to the principle of non-contradiction). However, time makes it possible to deviate from the principle of non-contradiction: indeed, it is possible to say that A and non-A are in the same spatial location if one considers them in different times, and a sufficient alteration between states were to occur (A32/B48). Time and space cannot thus be regarded as existing in themselves. They are a priori forms of sensible intuition. The current interpretation of Kant states that the subject inherently possesses the underlying conditions to perceive spatial and temporal presentations. The Kantian thesis claims that in order for the subject to have any experience at all, then it must be bounded by these forms of presentations (Vorstellung). Some scholars have offered this position as an example of psychological nativism, as a rebuke to some aspects of classical empiricism. Kant's thesis concerning the transcendental ideality of space and time limits appearances to the forms of sensibility—indeed, they form the limits within which these appearances can count as sensible; and it necessarily implies that the thing-in-itself is neither limited by them nor can it take the form of an appearance within us apart from the bounds of sensibility (A48-49/B66). Yet the thing-in-itself is held by Kant to be the cause of that which appears, and this is where an apparent paradox of Kantian critique resides: while we are prohibited from absolute knowledge of the thing-in-itself, we can impute to it a cause beyond ourselves as a source of representations within us. Kant's view of space and time rejects both the space and time of Aristotelian physics and the space and time of Newtonian physics. |

I. 要素の超越論的教義 超越論的美学(感性論) 超越論的美学(感性論)は、『批判』が指摘するように、「先験的な感性のすべての原理」[20]を扱うものである。さらなる区切りとして、それは「純粋思考の原理を 含み、超越論的論理学と名づけられたそれとは対照的に、要素に関する超越論的教義の最初の部分を構成する」[20]。 [20]その中で目指されているのは、「純粋な直観と、出現の単なる形式であり、それは感性がアプリオリに利用できる唯一のものである」[21]。した がって、それは感性のアプリオリな構成の分析であり、それを通じて「対象はそれゆえわれわれに与えられ...それだけがわれわれに直観を与える」のであ る。 このこと自体が、「一般に、(先験的に)心において遭遇する感覚的直観の純粋形式」[23]の説明なのである。したがって、純粋形式あるいは直観とは、先 験的なものであり、「そこでは、出現の多様性のすべてが一定の関係において直観される」のである。 「このことから、「先験的な感性のすべての原理の科学は超越論的な美学(感性論)と呼ばれる」[20]。上記は、「人間の認識には、感性と理解という二つの系統があ る」[24]という事実から生じている。 この区分は、批評が指摘するように、「認識のαισθητα και νοηταへの区分が非常によく知られている古代人の言語と感覚に近い」[25]。なぜなら、人間の認識の対象だけが与えられる条件は、それらの対象が思 考される条件に先立つからである」[26]。 カントは出現の物質と形式を区別している。物質とは「感覚に対応する外見上のもの」(A20/B34)である。形とは、「ある関係において秩序づけられる ことを可能にするように、外観の多様体を決定するもの」である(A20/B34)。カントの画期的な主張は、出現の形式は、後に彼が空間と時間と特定する ものであり、心とは無関係に存在するものではなく、むしろ感覚という能力が認識に寄与するものであるということである。これが、空間と時間の超越論的イデ ア性というカントの教義の核心である。 この結論に対するカントの議論は、カント研究者の間で広く議論されている。ある者は、空間と時間の表象(Vorstellung)はアプリオリな直観であ るというカントの結論に基づく議論だと考える。ここからカントは、先験的直観としての空間と時間の表象は、空間と時間が超越的に理想的であることを含意し ていると主張すると考えられる。カントからすれば、超越論的哲学において、「見えるもの」と「あるもの」の差異が哲学上の大発見であることは否定できない [27]。カントは、幾何学でなされるような合成的な先験的判断が可能である唯一の方法は、空間が超越的に理想的である場合であると主張している。 純粋理性批判の超越論的美学(感性論)の第I節(空間について)で、カントは次のような問いを立てている: では、時間と空間とは何なのか?それらは実在するのか?それとも、時間と空間という述語がいかなる対象にも付されることなしに、時間と空間という述語がい かなる対象にも付されることができないような、直観の形式、ひいては心の主観的な構造にのみ属するものなのか?空間と時間は、それが知覚されていないとき でさえも、事物の関係あるいは決定であるという答えは、ライプニッツのものである。どちらの答えも、空間と時間は主体の認識とは無関係に存在すると主張し ている。これはまさに、空間と時間は心の主観的な構成に属するというカントの答えで否定されていることである[29]: 87-88 空間と時間 カントは空間と時間について、形而上学的な説明と超越論的な説明という二つの説明を与えている。空間と時間に関する形而上学的な説明は、それらの直観が経 験とは無関係にどのように知られるかを明らかにすることに関心がある。超越論的な説明では、形而上学的な結論をどのように応用すれば我々の理解を豊かにで きるかを示そうとする。 超越論的説明においてカントは、もし空間と時間が純粋な先験的直観の一種でなければ、諸科学は不可能であることを示すために、形而上学的説明に言及する。 カントは読者に、「2つの直線は空間を含まず、その結果図形を形成することもできない」という命題を取り上げ、直線と数字の2の概念からこの命題を導こう とする。彼は単純に不可能であると結論づける(A47-48/B65)。したがって、この情報は分析的推論からは得られないので、合成的推論、すなわち空 間に関する純粋な(アプリオリな)直観と概念(この場合は2と直線)の合成によって得なければならない。 しかし、この場合、第3項を与えるのは経験ではない。そうでなければ、幾何学の必要かつ普遍的な特徴が失われてしまうからである。純粋なアプリオリな直観 である空間だけが、この合成的判断を下すことができる。もし幾何学がこの純粋なアプリオリな直観を提供しないならば、それは経験的なものであり、実験科学 となる。 カントは、幾何学の例に基づいて空間の優先性を証明する。したがって、もし何かが存在するならば、それは理解可能でなければならない。もし誰かがこの議論 を攻撃すれば、その人は幾何学の普遍性を疑うことになる(正直な人はそんなことはしないとカントは考えている)。 超越論的美学(感性論)』のもう一つの部分は、時間とは数学を可能にする純粋な先験的直観であると主張する。時間は概念ではない。そうでなければ、形式的な論理分析 (したがって、無矛盾の原理)に従うだけだからである。しかし、時間は無矛盾の原理から逸脱することを可能にする。実際、Aと非Aを異なる時間に考えた場 合、Aは同じ空間的位置にあり、状態の間に十分な変化が起こると言うことが可能である(A32/B48)。このように、時間と空間はそれ自体で存在するも のとは見なされない。それらは感覚的直観のアプリオリな形態である。 現在のカント解釈は、主体は空間的・時間的提示を知覚するための基礎的条件を本来的に持っているとする。カントのテーゼは、主体が何らかの経験をするため には、これらの提示形態(Vorstellung)に束縛されなければならないと主張する。一部の学者は、この立場を心理学的ネイティビズムの一例とし て、古典的経験主義のいくつかの側面に対する反撃として提示した。 空間と時間の超越論的イデア性に関するカントのテーゼは、出現を感性の形式に限定している-実際、それらは、これらの出現が感性的なものとして数えられる 限界を形成しているのである。しかし、カントによって「自我に内在するもの」は、出現するものの原因であるとされ、ここにカント批判の明白な逆説が存在す る。カントの空間と時間についての見解は、アリストテレス物理学の空間と時間とニュートン物理学の空間と時間の両方を否定している。 |